arcipelagomilano.org, 3 aprile 2018. Il terribile "anno di moratoria", inserito in una leggie che voleva difendere territorio e paesaggio dalla cementificazione, ma permise di concentrare in un anno decenni di schifezze. Ricordare in futuro

La legge 765 reca la data per così dire ingannevole del 6 agosto 1967 poiché il «ponte» doveva agganciare l’altra riva un anno dopo; infatti, l’applicazione della legge sarebbe iniziata il 6 agosto 1968. Il decreto n.1444 lo denominavamo in quel modo mentre l’incipit del testo dice «limiti inderogabili di altezza, di distanza fra i fabbricati…» e seguono le note indicazioni. Al primo significato del termine «ponte» se ne abbinava però un secondo: esprime il periodo pontiere, creduto quanto mai breve, fino all’approvazione di una nuova legge urbanistica generale sostitutiva della legge 1150 del 1942. Mezzo secolo è passato come attraverso una lunga guerra, vissuta dal paese attraverso immani distruzioni del proprio retaggio storico (patrimonio materiale e spirituale). L’esistenza di leggi regionali le più svariate, magari illegali per postulato e in linea col più smaccato liberismo, basta per giustificare la rinuncia a un unitario provvedimento generale.

La prima definizione della 765 divenne presto testimonianza allibita di fatti gravissimi, di avvenimenti urbanistici e edilizi di segno uguale a quelli che l’articolo 17 della legge intendeva bloccare, ovvero un’edificazione rovinosa nei comuni privi di piano regolatore o piano di fabbricazione ma anche, per certi aspetti diversi, nei comuni dotati di tali strumenti. L’anno «vuoto» dal 6 agosto 1967 al corrispondente giorno del 1968, dunque oltre il decreto degli standard, è stampato nella memoria degli anziani, anzi dei vecchi, e forse solo in loro sfortunatamente. In quei dodici mesi bastava gettare un pilastro di calcestruzzo o alzare pochi metri di muratura a caso in un fondo, persino alla vigilia della scadenza, per assicurarsi la costruzione di un edificio, nel caso migliore progettato falsamente. Nel paese imperversava una specie di banditismo edilizio autorizzato; un bislacco comportamento delle amministrazioni pubbliche sguarniva le città e le campagne d’ogni possibile difesa.

Altro che «limiti inderogabili» a venire. I provvedimenti legislativi, indipendentemente dal rinvio dell’obbligo, furono comunque facilmente aggirabili a causa della loro gracilità. La decantata fantasia italiana potette scatenarsi nelle forme più ardite, né mancò l’intensa partecipazione dei tecnici campioni di opportunismo e servilismo (funzionari pubblici, professionisti architetti, ingegneri, geometri e periti edili). Gli speculatori d’altronde proseguivano tranquillamente nella loro azione cominciata prima che la guerra fosse terminata. In quell’anno caddero un diluvio di metri cubi, come un’enorme frana da sotto in su, all’incontrario e centomila volte più vasta di quella di Agrigento del 19 agosto 1966; a dicembre la dura relazione-denuncia dell’ingegner Michele Martuscelli (1918/2003) sul n. 48 di Urbanistica. Fu il disastro agrigentino la causa creduta preminente della legge 765. Da un lato tentativo di tamponare in qualche maniera la perenne libertà concessa agli imprenditori di ricavare dal territorio e dalle città il massimo di rendita, dall’altro dimostrazione della impossibilità politica di volerlo fare davvero.

La costituzione ambientale storica del paese era già in buona parte sovvertita. Antonio Cederna aveva cominciato a scrivere nel 1949 gli articoli su il Mondo in seguito confluiti nel libro I vandali in casa (Laterza, 1956) allorché quei devastatori che avevano già scorrazzato in lungo e in largo; Leonardo Borgese aveva scritto sul Corriere della Sera i primi articoli della sua campagna in difesa del Bel Paese nel 1946 e proseguirà per 25 anni (oggi possediamo una raccolta di oltre 60 testi nel libro dal titolo-verità L’Italia rovinata dagli italiani, Rizzoli 2005); Cesare Brandi denunciava senza tregua la distruzione del paesaggio naturale e del patrimonio artistico dal 1956, anch’egli insisterà per un quarto di secolo sul Corriere e altri mezzi di informazione (saranno gli Editori Riuniti a pubblicare nel 2001 un bellissimo volume di quasi 500 pagine per 116 testi, dal titolo Il patrimonio insidiato). Il destino di una Napoli come rappresentata nel film di Francesco Rosi Le mani sulla città, 1963, appariva segnato in maniera irrimediabile. Secondo Pasolini, poi, l’Italia era già deturpata in buona parte alla fine degli anni Cinquanta.

Riscriviamo la conclusione della commissione Martuscelli (con Ambrosetti, Astengo, Di Paola, Guarino, Molajoli, Russo e Valle): «la commissione sente il dovere di segnalare la gravità della situazione urbanistico-edilizia dell’intero paese, che ha trovato in Agrigento la sua espressione limite […]. E non può non auspicare che da quest’analisi concreta parta un serio stimolo nel porre un arresto – deciso e irreversibile – al processo di disgregazione e di saccheggio urbanistico». Eppure, dopo una breve sosta attonita, gli stessi girgentini, forse anche ammirati da alloctoni di molle carattere, ripresero la lena e posero mano anche alla dirimpettaia Valle dei Templi, l’antica e da loro malvoluta Akragàs, reclamandola come proprietà ereditaria e dunque atta a essere meglio impiegata, invece che mediante il «classico» statico, mediante il «moderno» dinamico, vale a dire la costruzione di conveniente edilizia, benché bassa e scadente, compensativa dell’ingiusta perdita. E vennero man mano le 700 costruzioni di vario genere nella Valle, vere o false provvisorie a ridefinire il paesaggio, il secondo nuovo dopo il primo dominato dallo spaventoso prospetto dell’insensata espansione urbana destinata al crollo.

Chi potette visitare l’eccezionale ambiente storico e archeologico di Agrigento fino alla metà degli anni Cinquanta non si trovò nella medesima situazione di Alexis de Tocqueville e di suo fratello Eduard che videro nel 1827, «là giunti, l’immensa cerchia delle mura di Girgenti [… e] quasi tutto quel che resta dei monumenti antichi schierato sul bastione naturale che dà sul mare». Tuttavia non vide quasi niente di spaventoso. Il paesaggio giustapponeva la ricca città greca morta e la povera città storica viva in uno scenario nel quale le due realtà parevano ignorarsi ma, a saper ascoltare, potevano dialogare. Quando ritornò ai templi negli anni Sessanta prima della frana, cercò di procurarsi ad arte un qualche godimento dando le spalle all’orrida immanenza della città e osservando la residua Akragàs da sud. Se non avesse resistito e, come Orfeo, avesse girato la testa, la nuova città non sarebbe sprofondata al fondo dell’Ade come Euridice e lui avrebbe vomitato.

Quale nuova esperienza visiva e percettiva per chi vorrebbe trovarsi lì oggi? Altro ambiente altro paesaggio? La Valle piena di robaccia? Girgenti più brutta di prima? Mettiamo che il visitatore abbia cinquant’anni, l’età della legge influenzata dal disastro dimenticato. Sarebbe talmente abituato ad aggirarsi nello schifo medio del territorio nazionale che troverebbe naturale la condizione agrigentina. Perché insistere sul caso siciliano? Perché voler ricordare la determinazione del bravo direttore dell’Urbanistica al Ministero dei lavori pubblici? Perché l’auspicio suo e della commissione fu tradito, la disgregazione e il saccheggio urbanistico, esaltati nell’annata dell’assurdo o del surreale concesso dal legislatore, continuarono come e più di prima, vissero trionfali gli anni, i lustri e i decenni. Ora, più che maratoneti, tagliano il traguardo del 2018 e si fanno ammirare pronti per future avanzate benché sconcertati dinanzi alla sorprendente scarsità di materia disponibile.

Sull'argomento vedi in eddyburg l'articolo di Mauro Baioni, Gli standard urbanistici compiono cinquant'anni. In realtà la legge avrebbe dovuto essere un "ponte" verso una più completa riforma urbanistica, che tutti ritenevano necessari dopo i catastrofici eventi del 1966 (crollo di un intero pezzo di città ad Agrigento, alluvioni a Firenze e Venezia, crolli diffusi a Napoli).

Articolo ripreso dalla pagina qui raggiungibile

il manifesto, 15 marzo 2018. Ricordo di un evento straordinario, che aprì un ventennio nel quale l'inizio della costruzione di un'Italia migliore fu sconfitto dall'avanzata del neoliberismo. Con postilla

Il 19 novembre 1969 si svolse in tutta Italia per iniziativa delle tre confederazioni sindacali nazionali lo sciopero generale per la casa. Uno sciopero imponente, con adesioni e partecipazione altissime. La piattaforma elaborata da Cgil, Cisl e Uil poneva per la prima volta la questione degli alloggi pubblici e delle città al centro dell’iniziativa sindacale. La piattaforma interpretava il clima di quei tempi attraversati da potenti spinte sociali, dal bisogno di case di chi viveva ancora in baracca, da tante occupazioni. La spinta feconda che aveva fatto nascere prima a Milano e poi in tutta Italia, l’Unione Inquilini.

Sono passati 50 anni e converrà ragionare sulle cause strutturali sull’esaurirsi della spinta riformatrice e dell’affermazione della controriforma guidata dalla grande proprietà immobiliare, la cui cifra scandalosa sta nell’esenzione dal pagamento dell’Imu per le società proprietarie di appartamenti di recente realizzazione e in vendita. Calcolando che sono almeno 300 mila gli alloggi nuovi invenduti, ogni anno la potente lobby risparmia 300 milioni. I sostenitori del «libero mercato» hanno stabilito che chi costruisce case e non le vende è esentato dalle tasse che tutti gli altri cittadini pagano.

L’azione degli anni ’70 aveva l’obiettivo di strappare provvedimenti legislativi a favore delle classi deboli. Nel 1971 venne approvata dal Parlamento la legge sulla Casa (n. 865). Nel 1977 la legge «Bucalossi» (n.10) che facilita il governo pubblico delle città. Nel 1978 il piano decennale sulla casa. Nell’agosto di quello stesso anno la legge sull’equo canone.

Pezzo dopo pezzo, tutta l’architettura che dava una risposta ai bisogni delle fasce popolari è stata demolita. Nel 1998 viene chiuso il capitolo dei contributi Gescal che avevano consentito di finanziare l’edilizia pubblica mentre negli anni ’80 due sentenze della Corte Costituzionale limitarono le possibilità dei comuni a costruire nuovi quartieri popolari.

Nel 2008 la legislazione nazionale ratifica il capovolgimento culturale: nasce l’housing sociale invece delle case pubbliche, e inizia la contesa tra istituti di credito e fondazioni bancarie per inserirsi nel mercato. L’offensiva neoliberista si appropria del mercato dell’edilizia per le famiglie a basso reddito. Per alimentare il fondo sull’housing sociale, oltre a Cassa Depositi e Prestiti, si inseriscono i colossi del credito, dalle Assicurazioni Generali a Unicredit, da Allianz a Intesa San Paolo.

La macchina della privatizzazione del comparto delle case popolari sembra destinata al trionfo. Poi arriva la crisi immobiliare del 2008 e il castello di carte crolla. L’impoverimento del ceto medio e la precarietà del lavoro dei giovani rende pressoché impossibile acquistare casa.

Il tragico bilancio della privatizzazione della città è un numero sempre più grande di famiglie in stato di disagio abitativo, della ricomparsa delle baracche, delle tante occupazioni. Un dato ci dice molto di quanto accaduto. Fino al 1990 venivano costruiti in media 18 mila case popolari all’anno. Negli anni ’90 il valore scende a 10 mila. Nel decennio 2000 – 2010 si è arrivati a poco più di 5 mila. È su questo nodo che dobbiamo ragionare se vogliamo risolvere i problemi della casa. Il fronte progressista si è molto indebolito perché molti hanno creduto alla sirena del “privato” ed oggi faticano ad aggiornare analisi e obiettivi. Sindacati di base e i gruppi di difesa delle fasce deboli hanno avuto il grande merito di resistere alla cultura dominante, ma non hanno avuto la forza di imporre un nuova agenda politica e sociale.

Tre sembrano le strade da seguire per ripartire. Ricostruire pezzo dopo pezzo la legislazione in grado di dare risposte alla società impoverita e all’immigrazione. La seconda è quella della certezza dei finanziamenti. Occorre tornare a finanziamenti certi e duraturi: il segnale potrebbe partire dal far pagare l’Imu alla grande proprietà. Infine, ricostruire il welfare urbano selvaggiamente cancellato. Era una delle più innovative conquiste della piattaforma dello sciopero del 1969 e va ripresa. Il fallimento dell’housing sociale ci offre la grande possibilità di ricostruire una prospettiva sociale. La sinistra deve provarci.

postilla

Il 19 novembre 1969 accadde qualcosa che non era mai avvenuto e non si è mai ripetuto: tutta l'Italia si fermò, con uno sciopero generale nazionale sui temi della casa, l'urbanistica, i trasporti. Così dirompente fu l'impatto di quell'evento, così minacciati si sentirono i poteri forti del capitalismo italiano, che all'indomani (precisamente il 12 dicembre dello stesso anno) esplosero le bombe della reazione, esplose a Milano, piazza Fontana: si aprirono così gli "anni di piombo".

Un piano misconosciuto, ancora vigente e positivamente operante poiché costruito e gestito nei decenni in cui le scelte urbanistiche erano espressione di valori sociali e culturali altrove smarriti o contraddetti nei decenni successivi

Premessa

A rendere tragica la situazione concorse la sordida alleanza fra la camorra ele Brigate rosse che volevano impedire “la deportazione dei napoletani”. Fu rapitol’assessore regionale all’urbanistica Ciro Cirillo e furono uccisi l’autista eun poliziotto. La risposta istituzionale fu un’aggiunta alla legge indiscussione a favore dei comuni terremotati, subito approvata, che dichiarò “dipreminente interesse nazionale” la realizzazione di 20 mila alloggi e dellerelative opere di urbanizzazione nel comune di Napoli, affidando tutti i poterial sindaco della città nominato “opelegis” commissario straordinario del governo e soggetto soltanto alrispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento.

L’approvazione della legge provocò il panico nel comune. Per aiutare Valenzi,la direzione del Pci inviò a Napoli Guido Alborghetti, vice presidente dellacommissione Lavori pubblici della Camera. Ero allora dirigente del ministerodei Lavori Pubblici e nella qualità di commissario di governo Valenzi ottenneil mio comando presso i suoi uffici. Alborghetti condusse subito, mirabilmente,con assoluta trasparenza e puntualità, l’affidamento dei lavori a un centinaiodi imprese raccolte in 12 raggruppamenti, fra lo stupore del mondo dellecostruzioni e della stampa nazionale.

Per l’organizzazione delle strutturetecniche, superando l’ostilità degli apparati burocratici municipali, decidemmodi far capo all’Ufficio studi urbanistici del comune, formato dai giovanitecnici che avevano ideato e progettato il piano delle periferie. Da allorafurono chiamati “i ragazzi del piano”. Li avevo conosciuti a Roma prima delterremoto in incontri di lavoro per la messa a punto del piano delle periferiee con alcuni di loro – Elena Camerlingo, Rosanna Costagliola, Maria Franca deForgellinis, Giovanni Dispoto, Giancarlo Ferulano, Roberto Giannì, MarioMoraca, Giuseppe Pulli, Laura Travaglini – si stabilì un legame che non si èmai interrotto.

Mi limito a citare i tre progetti più importantiampiamente discussi in quegli anni:" IlRegno del possibile", promosso da Confindustria, imprenditori privati edelle Partecipazioni statali, volto allo sventramento del centro storico; "Polis 2000", formato da Banco diNapoli, Iri – Italstat e costruttori interessati alla riorganizzazione dellazona orientale storicamente destinata alle attività industriali, ormai dismesseo in via di dismissione; infine "Neonapoli" – ambiziosa iniziativa patrocinata dal ministro del Bilancio PaoloCirino Pomicino e sottoscritta da altri sette ministri, riguardante l’interaarea metropolitana – assunta a simbolo della filosofia politica e affaristicache in quegli anni governava Napoli. L’unico esile legame con il potere localeera rappresentato dal “preliminare di piano”, una bozza di nuovo Prg che dovevasostituire quello del 1972, con il quale l’amministrazione comunale cercava ditornare in campo in materia urbanistica, al tempo stesso spianando la strada a.Neonapoli.

Ma la nostraimpostazione era che le decisioni in materia urbanistica dovevano essereelaborate dagli uffici comunali, discusse e votate, non solo ratificate, inconsiglio comunale (e poi sottoposte alle osservazioni dei cittadini), senzascorciatoie. Per questo fu deciso di produrre al più presto un’appositavariante per Bagnoli, la prima di altre varianti che, nell’insieme, avrebberoformato il nuovo piano regolatore. In concordanza con un apposito documento di indirizzi approvato dalconsiglio comunale nel 1994 furono elaborate la variante disalvaguardia e quella per Bagnoli e l’area. occidentale. Quindi quella per il centrostorico e le zone orientale e nord occidentale. Tutte poi unificate, conun medesimoimpianto metodologico e normativo,nelnuovo Prg definitivamente approvato dalla regione Campanianel giugno del 2004.

Il nuovo assetto di Bagnoli – luogo di anticae mitica bellezza, sotto le falesie di Posillipo, affacciato su Nisida e sulleisole del Golfo – fu salutato molto favorevolmente dalla stampa nazionale e damolti giornali stranieri. Nel 1999 un circostanziato vincolo di tutela delministero dei Beni culturali (mirabilmente scritto da Antonio Iannello),confermò, consacrandole, se così posso dire, le previsioni urbanistichecomunali. Ma intanto si era messo mano a una confusa operazione di bonificacondotta dal ministero dell’Ambiente e cominciò ad appannarsi la speranza dellanuova Bagnoli. Fra ritardi nei finanziamenti, inettitudini e peggio, labonifica non è mai finita.

Che il comune di Napoli disponga di un progetto urbanisticoregolarmente approvato e vigente il governo lo ignora, accredita anzi ilconvincimento che si sia all’anno zero e si debba cominciare daccapo,determinando così le condizioni per rimettere in campo gli energumeni delcemento armato E infatti le proposte del soggetto attuatore, per quanto sideduce dalle immagini dei soliti power point governativi, sono volte aconcentrare la polpa delle nuove funzioni sull’area Cementir di proprietà delgruppo Caltagirone. Ma a seguito di un ricorso del comune spetta adesso allaCorte costituzionale decidere in merito alla legittimità dello Sblocca Italiaper Bagnoli.

In occasione del quarantesimo anniversario dall'approvazione della legge Bucalossi sul regime dei suoli, pubblichiamo un estratto da Fondamenti di urbanistica. La Storia e la Norma che sintetizza i contenuti della legge e i suoi nodi irrisolti (m.b.)

da Fondamenti di urbanistica. La Storia e la Norma, di Edoardo Salzano, Laterza editori, Roma-Bari 20074,,p 178-200

Spezzoni di riforma

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 55 era stata approvata la “legge-tappo” del novembre 1968, che prorogava per cinque anni la validità delle previsioni degli strumenti urbanistici comportanti vincoli nei confronti dei diritti reali. I cinque anni trascorsero senza che fosse assunta alcuna concreta iniziativa e si fu così costretti, nell’ultimo giorno utile, ad approvare un’altra proroga biennale. Nel novembre 1975 ancora un rinvio di un anno. Questa volta è però accompagnato da un disegno di legge governativo di riforma del regime dei suoli che, finalmente, dopo un’ultima proroga di tre mesi, è approvato nel gennaio 1977. È la legge 28 gennaio 1977, n. 10, più nota come legge Bucalossi, dal nome del Ministro repubblicano per i lavori pubblici che ne fu l’autore.

Alla base della legge c’è la scelta nettamente a favore della separazione dello jus aedificandi dal diritto di proprietà. In verità, sullo “scorporo” del diritto di edificare dal diritto di proprietà la Dc non dà mai un’adesione convinta. L’intesa fra i partiti di governo si realizza soprattutto grazie all’impegno di Pietro Bucalossi che minaccia le dimissioni (e quindi la crisi di governo) in caso di mancata approvazione del disegno di legge. Il principio della separazione viene però affermato in maniera ambigua, cosi da renderla accettabile al partito della proprietà, se è vero che qualche esponente della proprietà edilizia che aveva prima parlato “di una vera confisca (sic), giustificata dal troppo evidente inganno che la proprietà rimane nella titolarità dei proprietari”, dopo l’approvazione del consiglio dei ministri, afferma - peraltro con la medesima superficialità del primo giudizio - che “la legge non esprime più l’adozione di quel principio sovversivo[1].

Il disegno di legge Bucalossi è approvato dal Consiglio dei ministri il 29 novembre 1975 e presentato al Parlamento 1’11 dicembre. Gli elementi portanti della riforma sono l’istituto della concessione onerosa, il convenzionamento dell’edilizia abitativa, il programma di attuazione dei piani urbanistici e la normativa contro gli abusi.

Il regime di concessione onerosa ha come presupposto la riserva pubblica del diritto di edificare. L’ente pubblico assente la concessione di questo diritto al proprietario dell’area, ovvero a chi ne ha la legittima disponibilità, per l’edificazione di opere conformi agli strumenti urbanistici. La concessione non incide sulla proprietà - che resta privata - dell’immobile realizzato. L’onerosità della concessione è parziale, nel senso che il contributo di concessione non costituisce il corrispettivo dell’intero plusvalore dell’area. Il contributo è infatti formato da una quota del costo di costruzione, variabile dal cinque al venti per cento, e da una quota afferente agli oneri di urbanizzazione.

Il convenzionamento dell’edilizia abitativa dovrebbe essere uno dei punti qualificanti della legge. Esonerando l’edilizia convenzionata dagli oneri di concessione si possono favorire gli imprenditori disposti a concordare con il comune i prezzi di vendita ed i canoni di locazione degli alloggi da destinare alle categorie meno abbienti, e quindi esercitare consensualmente un controllo del mercato delle locazioni.

Il programma poliennale di attuazione degli strumenti urbanistici serve ad evitare una delle più macroscopiche distorsioni che hanno accompagnato la crescita delle città, e cioè la contemporanea diffusione dell’attività edilizia in tutte le direzioni possibili e senza alcuna correlazione con gli interventi volti alla realizzazione delle infrastrutture e attrezzature. In tal modo i comuni sono stati costretti ad inseguire la disordinata diffusione delle iniziative private, sostenendo ingenti spese per la costruzione delle reti di urbanizzazione e per assicurare i minimi servizi (si pensi ai trasporti). Il programma poliennale di attuazione consente invece ai comuni di definire quali delle opere previste dal piano regolatore si possono realizzare in un determinato periodo, organizzando per tempo, ed in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, gli interventi pubblici necessari.

La nuova normativa contro l’abusivismo, fenomeno già allora in forte espansione, prevede, nei casi di maggior gravità, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva. La demolizione resta l’unica sanzione quando l’abuso contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. Il fatto che l’acquisizione al patrimonio comunale non sia una facoltà ma un atto dovuto per il comune sembra il deterrente decisivo. Ma, come vedremo, l’abusivismo esploderà più violento di prima.

Il dibattito in parlamento rinfocola i contrasti. Il disegno di legge è in parte migliorato. Non vengono invece chiariti i nodi relativi al regime di proprietà delle aree edificabili.

La mancata esplicitazione del principio della separazione costituisce un grave errore - anche politico - perché le riforme non si fanno con le riserve mentali (se c’è separazione, come c’è, non si vede per quale motivo non Si debba dirlo chiaramente), perché non ci può essere confusione su un principio che costituisce il presupposto del regime concessori (senza la separazione, infatti, la concessione si ridurrebbe ad un fatto meramente nominalistico), perché infine si potrebbe rischiare di incorrere in una nuova declaratoria di incostituzionalità (la logica della sentenza n. 55, è bene ricordarlo, è stata ribadita dalla Corte in una recente pronuncia)[2].

Facile profezia. Nel gennaio 1980, a tre anni dalla Bucalossi, la Corte costituzionale si pronuncerà ancora sulla incostituzionalità della legge urbanistica. [Con la sentenza n. 5/1980 la Corte affermò infatti che, nonostante la diversa denominazione data dal legislatore «ildiritto di edificare continua ad inerire alla proprietà» - n.d.r.].

Note

[1] M. Martuscelli, nell’introduzione a: F. Bottino, V. Brunetti, Il nuovo regime dei suoli, Edizioni per le autonomie, Roma 1977, p. 20.

[2] Ivi, p 27.

Riferimenti

Qui potete scaricare il capitolo introduttivo al libro di F. Bottini, V. Brunetti, Il nuovo regime dei suoli, scritto da Michele Martuscelli, allora direttore generale del Ministero dei Lavori Pubblici. E' un saggio di notevole interesse: nella prima parte inquadra i contenuti nella legge nel percorso di riforma urbanistica, tentato e mai portato a compimento. Nella seconda parte, fornisce un primo bilancio dell'attuazione, affidata - con tutte le conseguenze del caso - all'iniziativa delle Regioni.

L'autore guida i lettori attraverso i segreti matematici, geometrici o scientifici meno conosciuti delle mete turistiche. Nella narrazione s'intravedono, dietro la rigida maglia urbanistica, Storia, Natura, Società ed Economia. La Repubblica, 22 agosto 2016, con postilla

La prima testimonianza archeologica di una città a scacchiera risale però a più di quattromila anni fa, ed è Mohenjo-daro nell’attuale Pakistan. La prima testimonianza progettuale è invece quella di Mileto da parte dell’architetto Ippodamo, nel quinto secolo prima della nostra era. Il suo modello divenne la base per la fondazione dapprima delle colonie greche, e in seguito delle città romane. In particolare, il cardo verticale e il decumano orizzontale costituiscono la versione urbanistica di quelli che in seguito sarebbero divenuti gli assi introdotti da Cartesio nella Geometria del 1637.

Le vestigia di questo approccio geometrico si possono osservare nei siti archeologici romani dell’intero Mediterraneo, ma affiorano anche in molte città moderne: dai centri storici di Torino o Città del Messico, al quartiere Ensanche di Barcellona.

Ma nessuna città al mondo incarna l’ideale cartesiano meglio di Manhattan, che estende il proprio sistema di coordinate su una superficie di 87 chilometri quadrati. Evitando l’anacronistica e inefficiente denominazione delle strade con nomi scelti a caso e in maniera disordinata, le Avenue e le Strade di Manhattan sono individuate da coordinate intere riferite a due assi cartesiani: la Prima Strada e la Prima Avenue, situate rispettivamente agli estremi Sud e Est dell’isola.

Il sistema è lungi dall’essere ideale, da un punto di vista matematico. Anzitutto lascia fuori la punta meridionale dell’isola, che essendo il primo insediamento della Nuova Amsterdam olandese dapprima, e della Nuova York inglese poi, crebbe in maniera tanto caotica quanto le altre città europee dell’epoca. Il vero sistema di coordinate inizia con la Quarta Strada, che costeggia il lato settentrionale di Washington Square e separa la parte geometrica di Manhattan dal Greenwich Village e dagli altri quartieri meridionali: Chinatown, Little Italy, Soho, Tribeca, il Civic Centre e il Distretto Finanziario.

Non è un caso che i bohémien, i beat, gli hippie, e più in generale gli artisti e gli artistoidi, ai quali la razionalità e la pianificazione non sono mai risultate congeniali, abbiano sempre preferito questa parte della città. È qui, ad esempio, che si trovano locali storici per la musica folk o jazz, come il Village Vanguard o il Blue Note. Ed è qui che bazzicavano Salvador Dalì e Andy Warhol, Jack Kerouac e Allen Ginsberg, Bob Dylan e Jimi Hendrix.

Ma Downtown Manhattan è anche la sede di istituzioni quali la New York University e la Borsa di Wall Street. E quest’ultima non è stata certamente immune dalle sirene della più folle razionalità: quella dei derivati, che non a caso sono un’invenzione della madre patria olandese.

La prima bolla speculativa, scoppiata miseramente come tutte, fu infatti quella dei bulbi che fiorì agli inizi del Seicento, proprio al momento della fondazione di Nuova Amsterdam, e fu raccontata nel 1850 da Alexandre Dumas padre nel romanzo Il tulipano nero.

Tornando alla Manhattan geometrica, mentre la numerazione delle Strade cresce da Sud a Nord, quella delle Avenue cresce da Est a Ovest: la città si situa dunque tutta, stranamente, nel quadrante cartesiano di Nord-Ovest (il quarto). Per ovviare al problema, la Quinta Avenue svolge surrettiziamente la funzione del cardo romano o dell’asse Y cartesiano, come sottolinea il fatto che inizi all’Arco di Trionfo di Washington Square. La numerazione civica su ciascuna strada avviene con coordinate crescenti in due direzioni opposte a partire dalla Quinta Avenue, verso Est (positive) e verso Ovest (negative): di fatto la Manhattan geometrica si situa dunque nel semipiano cartesiano settentrionale (il primo e il quarto quadrante).

Non ha dunque molta importanza il fatto che le Avenue in realtà siano enumerate in maniera pasticciata. Ad esempio, fra la Terza e la Quinta ce ne sono in realtà tre, invece di una sola: la Quarta era quella che oggi si chiama Park, ed è stata in seguito affiancata da Lexington e Madison.

La Sesta si chiama anche Avenue delle Americhe. La Nona, la Decima e l’Undicesima cambiano nome a partire dalla 59a Strada, diventando Columbus, Amsterdam e West End. E la Dodicesima infine non è parallela alle altre, ma segue la incurvata costa occidentale dell’isola.

Ci sono dunque varie imperfezioni locali, alle quali si aggiunge il fatto che la famosa Broadway taglia la città obliquamente, da Sud-Est a Nord-Ovest, e all’altezza della 75a Strada si inserisce parallelamente tra la Decima e l’Undicesima Avenue, andando ad aumentare ulteriormente il numero delle Avenue.

Ma globalmente il sistema è un’ottima realizzazione pratica di un modello teorico matematico, proposto a tavolino nel 1811 da un’apposita Commissione Urbanistica. E ha addirittura stimolato lo studio di una nuova geometria, ispirata alla flotta di taxi gialli che costituiscono una delle caratteristiche di Manhattan.

L’idea è di misurare le distanze fra i punti della Manhattan geometrica alla maniera del tassametro dei taxi, appunto. Poiché neppure a New York le auto possono passare attraverso le case, ma sono costrette a seguire il percorso stradale,il tassametro non misura le distanze in linea d’aria, bensì quelle ottenute sommando i percorsi a zig zag (orizzontali e verticali) che conducono da un punto all’altro. Nella geometria di Manhattan, dunque, invece di calcolare le distanze mediante il teorema di Pitagora, estraendo cioè la radice quadrata della somma dei quadrati dei percorsi totali (orizzontale uno e verticale l’altro), si sommano direttamente i percorsi stessi.

La geometria di Manhattan è un semplice esempio di geometria non euclidea, perche un triangolo rettangolo che abbia un cateto disposto su una Strada e l’altro cateto su una Avenue ha un’ipotenusa lunga quanto la somma dei due cateti, invece che minore. Quello stesso triangolo rettangolo non soddisfa dunque il teorema di Pitagora, perché la somma di due quadrati (dei cateti) non è uguale al quadrato di una somma (dell’ipotenusa).

La caratteristica più nota di Manhattan è però di essere una città non bidimensionale o quasi, come sono quelle solite, ma sostanzialmente tridimensionale, come sono anche Chicago e Hong Kong, a causa del proliferare dei grattacieli. Edifici di questo genere pongono enormi problemi strutturali, e nel caso di New York sono stati costruiti soprattutto nelle zone di Midtown e Lower Manhattan, dove il substrato roccioso è vicino alla superficie: in Central Park a volte lo si può addirittura veder affiorare direttamente alla superficie.

Dal punto di vista matematico, se un ubriaco vive in una città bidimensionale e cerca di tornare a casa girando a caso a ogni incrocio, prima o poi ci arriva sicuramente. In una città tridimensionale, invece, la complicazione di dover anche salire o scendere a caso da un piano all’altro fa sì che la probabilità di arrivare non solo all’entrata del proprio condominio, ma anche alla porta di casa, scende al 30%.

Se dunque volete andare negli Stati Uniti a ubriacarvi, scegliete come meta la piatta Los Angeles ma non New York, a causa della sua sobria geometria tridimensionale.

postilla

Sotto la lettura "matematica" di Odifreddi si intravedono le smagliature apparentemente eterodosse che Storia e Ambiente hanno introdotto nella rigidità geometrica della maglia edilizia: il percorso obliquo e tortuoso di Broadway, memoria dell'originario percorso degli indigeni Lenapi, originari padroni del sito; il reticolo bizzarro della vecchia New Amsterdam, lascito della cultura europea dei primi colonizzatori; la maggiore verticalità della forma urbana là dove la Natura ha fornito un suolo più solido all'appetito degli speculatori.

A conoscere un poco la storia sociale della città, si può leggere come nella giovane democrazia capitalistico-borghese nordamericana la Società abbia potuto vincere sull'Economia della rendita, strappando a furor di popolo centinaia di isolati destinati all'edificazione per costruire il grandioso Central Park: nessun urbanista aveva inventato allora i "diritti edificatori".

Un secolo fa l’economista inglese John Maynard Keynes ha suggerito che, quando un paese è in crisi economica e di occupazione ... (segue)

Un secolo fa l’economista inglese John Maynard Keynes ha suggerito che, quando un paese è in crisi economica e di occupazione, una soluzione consiste nell’investire denaro pubblico in opere di utilità generale, in quelle che una volta si chiamavano “lavori pubblici” e che in Italia avevano addirittura un apposito ministero: strade, ferrovie, porti, edifici pubblici. I soldi pubblici spesi avrebbero assicurato un salario a lavoratori i quali li avrebbero spesi per acquistare quelle merci che fino allora erano fuori dalla portata delle loro tasche. Per produrre tali merci molte imprese avrebbero assunto altri lavoratori che a loro volta sarebbero diventati consumatori di altre merci e così via. Imprenditori e lavoratori avrebbero pagato, in nuove tasse, più di quello che lo stato aveva speso per avviare le opere pubbliche.

La ricetta funzionò, più o meno come aveva suggerito Keynes, negli Stati Uniti durante la prima grande crisi del Novecento; il governo di Franklin Delano Roosevelt, dal 1933 fino alla seconda guerra mondiale, fece, con i soldi dei contribuenti, opere pubbliche utili, anche dal punto di vista ambientale, come difesa del suolo dall’erosione, rimboschimento, centrali elettriche, addirittura fabbriche di concimi e di prodotti chimici “statali” (un‘eresia per il liberalismo americano).

Qualcosa di questo spirito fu recepito anche in Italia negli anni della ricostruzione, dopo il 1945, soprattutto con l’occhio rivolto al Mezzogiorno arretrato. Ce ne siamo dimenticati, ma se il Mezzogiorno ha accorciato le distanze rispetto all’Italia settentrionale più industrializzata è stato per merito delle fabbriche statali, delle strade, della distribuzione ai contadini delle terre abbandonate, delle case “popolari”, della difesa del suolo con rimboschimenti, della regimazione delle acque; i soldi spesi dallo stato sono rientrati, con gli interessi, attraverso le tasse riscosse a mano a mano che nasceva nuova occupazione nelle fabbriche e nei cantieri sorti, nel Sud e nel Nord, per soddisfare la nuova domanda di abitazioni, frigoriferi, televisori, automobili.

Certo, ci sono stati vistosi errori, dovuti a previsioni e a scelte imprenditoriali sbagliate, a localizzazioni errate, ci sono stati episodi di vistosa corruzione, per cui tanto denaro pubblico ha fatto ricchi e ricchissimi pochi mentre avrebbe potuto togliere dalla miseria tanti nostri concittadini.

Col passare dei decenni le parole “stato” e “pubblico” sono diventate politicamente poco corrette davanti alla nuova ideologia della privatizzazione. L’esito sono state le crisi che hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento e l’inizio di questo secolo, al punto che si deve di nuovo invocare l’intervento dello stato per opere pubbliche, oggi le chiamano infrastrutture.

Ci sono opere pubbliche elettoralmente redditizie, che consentono di inaugurare autostrade, ferrovie, ponti, con discorsi ufficiali e tanta televisione. Ma ci sono altri umili lavori di grande utilità pubblica e sociale, che richiederebbero l’impiego di migliaia di lavoratori, che non si possono inaugurare con interventi della televisione ma che salverebbero, di tante persone, i beni e i campi e i soldi (e anche molte vite), portati via dalle continue frane e dagli allagamenti di terre e città.

In seguito al terremoto del 1980, a Napoli si attua un imponente programma di edilizia residenziale pubblica basato sul recupero dei centri storici. Una vicenda straordinaria, assai sottovalutata, che merita di essere raccontata.(m.b)

|

Le aree interessate dal piano delle periferie, approvato nel 1980, con evidenziati i luoghi visitati durante l’iniziativa Una città un piano. |

|

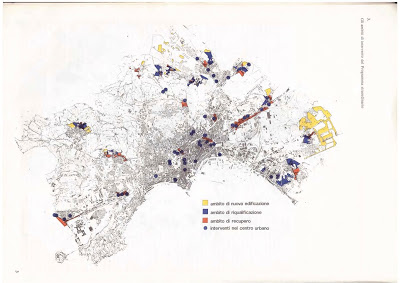

| Gli ambiti di intervento del programma straordinario approvato nel 1981 |

Altri documenti interessanti, comprese fotografie e video dell’epoca, sono consultabili nelle pagine web di UrbaNa, curate dal Comune di Napoli.

In occasione dell'iniziativa Una città un piano sul programma di ricostruzione del post-terremoto di Napoli, recuperiamo un articolo di Antonio Cederna che descrive i risultati raggiunti e le lezioni impartite, la Repubblica, 20 maggio 1987 (m.b.)

In occasione dell'iniziativa Una città un piano sul programma di ricostruzione del post-terremoto di Napoli, recuperiamo un articolo di Antonio Cederna che descrive i risultati raggiunti e le lezioni impartite, la Repubblica, 20 maggio 1987 (m.b.)«Natura di cose altro non che il nascimento di esse»: l'esperienza di riqualificazione urbana e di recupero in corso a Napoli - i risultati raggiunti e i loro limiti - possono appieno apprezzarsi solo se si conosce, sia pure sommariamente, la complessa vicenda della ricostruzione dopo il terremoto del 23 novembre 1980, di cui quell'esperienza è parte.

In primo luogo, sembra perciò utile una cronaca, per quanto possibile oggettiva, dell'origine e dello sviluppo del Programma straordinario. In secondo luogo, questa premessa ha il dovere di intervenire nel dibattito che i metodi e le procedure adottate a Napoli hanno provocato fra i cittadini interessati, nell'opinione pubblica, in ampi settori dell'amministrazione e dei mezzi di informazione e fra gli operatori della materia. In particolare, interessa mettere in evidenza che l'operazione in corso ha senso solo se può proseguire in un' azione ordinaria di lunga durata, indispensabile alla soluzione dei drammatici problemi della città. Non è infatti difficile dimostrare - ed è l'ultimo argomento di queste note che la situazione abitativa dell'area metropolitana di Napoli (che è privo di significato parlare di Napoli isolandola dal suo territorio) raggiunge indici di bisogno e di disagio che non hanno riscontro nel resto del paese.

Infatti, secondo la legge 219, «formano oggetto della concessione tutte le opere necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità [...], la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari».

Nei torridi giorni dell'agosto 1981 ha quindi inizio il lavoro dei progettisti incaricati dai consorzi; i tecnici impegnati aumentano con il passare delle settimane: alla fine sono quasi mille. La convenzione prevede tre fasi - schema urbanistico, progetto di massima e progetto esecutivo - ciascuna soggetta all'approvazione del sindaco-commissario. Si organizzano, infatti, gli uffici di questa singolare istituzione, che si avvale anche della consulenza di qualificati esperti e di istituti specializzati, distinti in strutture «orizzontali» e «verticali». Le prime, una per ciascuno dei 12 comparti territoriali, operano in corrispondenza degli altrettanti consorzi concessionari, di cui rappresentano la «controfaccia»: le strutture orizzontali operano invece per materia di competenza (nuova edificazione, recupero, urbanizzazioni, attuazione degli interventi, sicurezza antisismica, ecc.). Il lavoro consiste essenzialmente in incontri a tre -committente, progettisti e impresa - che consentono una rapida soluzione dei problemi. I progetti sono poi sottoposti a una commissione che raccoglie i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate e degli enti erogator i di servizi.

A regime, si riusciranno ad approvare ogni mese progetti per 40 miliardi (lire 1981), importo di tutto rispetto se confrontato con i 100 miliardi all'anno ordinariamente assegnati alla Regione Campania per l'edilizia pubblica e che in parte restano inutilizzati.

I criteri e i vincoli definiti per la progettazione degli interventi di sostituzione e di completamento riconoscono un valore primario alle preesistenti tipologie urbanistiche. Si richiede perciò il rispetto dei lotti che compongono il tessuto insediativo, della scomposizione interna alle corti, delle loro caratteristiche tipologiche, distributive e dimensionali. Questa impostazione rende, di fatto, sostanzialmente indifferente la scelta fra conservazione e sostituzione: prevale l'ultima modalità quando ragioni di costo, o irrimediabili condizioni statiche degli immobili, rendono impraticabile la conservazione. (Questi argomenti sono oggetto del saggio di Carlo Gasparrini, cap. Il, cui si rinvia per ogni approfondimento).

In sostanza, nella situazione data, rischiava di andare in crisi, per gli interventi di recupero, la stessa filosofia del rapporto concessorio. Il progressivo chiarimento che si era raggiunto, a seguito di lunghe, appassionate e faticose discussioni con esperti e operatori, anche estranei al Programma straordinario, in ordine alla metodologia del recupero , pretendeva infatti la piena «disponibilità» della progettazione da parte del committente. E non che non ci fossero progettisti interessati, convinti e disponibili ad approfondire la linea che a mano a mano si metteva a punto negli uffici del commissariato e che aveva il punto di partenza nelle analisi storico-tipologiche di cui tratta l'esemplare saggio di Gianfranco Caniggia pubblicato in questo volume, (nel cap. Il). Anzi, proprio il contributo di più architetti e tecnici professionalmente impegnati nell'iniziativa è stato determinante per verificare la concreta praticabilità dei metodi che si definivano. Il problema era perciò essenzialmente di natura contrattuale in quanto la più precisa definizione della domanda da parte del concedente poteva entrare in conflitto con le «libertà già garantite agli operatori, in particolare attraverso la determinazione a misura del costo degli interventi .

Senza chiamare in causa questioni di storia e di cultura, in sintesi di qualità urbana, è facile calcolare che la rinuncia al capitale infrastrutturale e sociale esistente e le immense spese di sistemazione temporanea degli abitanti e delle attività insediati sono nettamente superiori al costo delle operazioni di «cuci e scuci» urbanistico distribuite nel tempo (Ovvero di manutenzion eurbana) che si stanno sperimentando con il Programma straordinario. AI recupero, allora, non c'è alternativa se non si vuole imboccare il vicolo cieco di un'espansione illimitata degli insediamenti (ma a Napoli, per esempio, dov'è lo spazio?), le cui parti più antiche continuano a marginalizzarsi socialmente ed economicamente.

Sappiamo tutti che sono in corso riflessioni e ricerche su nuove forme di società immobiliari, sulle quali dovrebbe svilupparsi un dibattito più ampio di quanto non ci sia stato finora. Da questo punto di vista, dovrebbero sfruttarsi «in positivo» le stesse caratteristiche negative della situazione napoletana. Per esempio, a una così alta percentuale di alloggi in affitto dovrebbe corrispondere -nel rispetto di determinate condizioni -una più agevole manovra della mobilità abitativa, che è un presupposto essenziale per affrontare rilevanti problemi di riqualificazione urbana.

Ricorrono nel 2012, e precisamente domani,i cinquant’anni della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante «Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare». Ricorrono altresì quest’anno i settant’anni della legge urbanistica, la l. 18 agosto 1942, n. 1150, ma con un significativa differenza. La legge urbanistica, per quanto approvata nel 1942, era il frutto di un’elaborazione risalente a dieci anni prima, come ben risulta dagli studi sulla sua formazione (v. V. De Lucia, La legge urbanistica del 1942); la l. 167 era invece frutto proprio del suo tempo.

Dopo il governo Tambroni del 1960, che aveva avuto l’appoggio determinante del MSI, si era formato il terzo governo Fanfani, un monocolore democristiano di «restaurazione democratica», conosciuto anche come il governo delle «convergenze parallele». La Democrazia cristiana aveva tenuto nel settembre 1961 un convegno di studi a San Pellegrino e poi, alla fine di gennaio 1962, il suo ottavo congresso nazionale a Napoli: erano maturate così le condizioni per un nuovo governo. Fanfani succedeva a sé stesso e nel febbraio 1962 formava il suo quarto governo, un tripartito Dc-Psdi-Pri, con un programma concordato anche con il Psi. Per iniziativa di quel governo venivano approvate nello stesso anno 1962 due importanti riforme. La l. 31 dicembre 1962, n. 1859 istituiva la scuola media unica, realizzando così non solo una riforma scolastica ma una vera riforma sociale: si superava il modello classista della riforma Gentile fondato sulla distinzione tra scuola classica umanistica e scuola di avviamento professionale, senza insegnamento del latino e senza possibilità di accesso agli studi superiori. La l. 6 dicembre 1962, n. 1643 nazionalizzava le imprese esercenti le industrie elettriche, ponendo così le basi per la diffusione della rete elettrica nelle zone rurali, trascurate dalle imprese private, al fine di favorire il loro sviluppo.

Prima ancora di quelle riforme, e giusto nell’anniversario delle elezioni del 18 aprile 1948 per la prima legislatura repubblicana, il Parlamento approvava il disegno di legge sull’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare avviato dal precedente governo nel quale ministro dei lavori pubblici era stato Benigno Zaccagnini, sostituito nel quarto governo Fanfani da Fiorentino Sullo.

L’intervento pubblico per l’edilizia popolare aveva una lunga tradizione, risalente all’inizio del secolo. La l. 31 maggio 1903, n. 254, nota anche come legge Luzzatti, era stata seguita da vari altri provvedimenti legislativi, sistemati nel corso del tempo in testi unici, nel 1908, nel 1919 e, da ultimo, nel 1938 (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165). Dopo la guerra, inoltre, proprio Fanfani, ministro del lavoro nel quinto governo De Gasperi, aveva promosso un importante progetto per incrementare l’occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori: la l. 28 febbraio 1949, n. 43 aveva istituito la gestione Ina-casa, rinnovando le forme organizzative e finanziarie dell’intervento pubblico per l’edilizia popolare. La gestione Ina-casa aveva prodotto, nei suoi due piani settennali,risultati imponenti: le case Fanfani, come vennero presto denominate, furono realizzate in gran numero e su tutto il territorio nazionale, anche in centri minori (su quella esperienza v. da ultimo il volume a cura di Paola Di Biagi, La grande ricostruzione. Il piano Ina-casa e l’Italia degli anni ’50 , Donzelli, Roma, 2001).

La l. 167 del 1962 costituiva però un significativo sviluppo poiché affrontava il tema, in precedenza trascurato, della disciplina urbanistica delle aree per l’edilizia economica e popolare, integrando e sviluppando la legge urbanistica del 1942.

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e quelli capoluogo di Provincia erano tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare (peep); gli altri Comuni ne avevano facoltà, ma potevano anche esservi obbligati dal Ministro per i lavori pubblici, ove ne riconoscesse la necessità. La legge stabiliva un termine stringente per la formazione del piano, 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla comunicazione della decisione ministeriale, e prevedeva anche, in caso di inadempienza, l’intervento sostitutivo mediante un commissario nominato dal prefetto.

Le aree da comprendere nel piano dovevano essere scelte di norma nelle zone destinate a edilizia residenziale nei piani regolatori generali vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano. In caso di mancanza del prg era prevista la formazione, insieme al peep, di un programma di fabbricazione. La legge richiedeva dunque sempre una pianificazione urbanistica generale dell’intero territorio comunale entro cui inquadrare la specifica pianificazione urbanistica dell’edilizia economica e popolare, configurata come esecutiva di quella generale. Il sistema della pianificazione a cascata della legge urbanistica del 1942 veniva confermato nella sua impostazione ma anche attenuato nelle modalità operative poiché si consentivano peep in variante dei prg. Con un unico procedimento si poteva variare il prg e approvare un peep che risultasse conforme al prg così come variato. In questo caso il procedimento di formazione del peep era quello del prg: il piano era soggetto ad approvazione del Ministero dei lavori pubblici, mentre i peep conformi al prg (e senza osservazioni da parte delle amministrazioni centrali dello Stato) erano approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

La configurazione dei peep quali piani esecutivi di una pianificazione generale si manifestava anche sotto altri aspetti. Ai peep veniva attribuito lo stesso valore dei piani particolareggiati di esecuzione del prg previsti dalla legge urbanistica, compresa l’equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste che consentiva l’espropriazione delle aree. La legge, anzi, accelerava le procedure stabilendo che l’approvazione dei peep equivaleva anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti e edifici in esso previsti, in modo da consentire anche l’occupazione d’urgenza in via anticipata rispetto all’espropriazione.

L’espropriazione diventava il modo normale di realizzazione della pianificazione urbanistica, sia pure limitatamente alla parte di pianificazione riguardante l’edilizia economica e popolare. Veniva così ripresa una previsione della legge urbanistica del 1942, quella relativa all’espropriabilità delle aree urbane (art. 18), che è stata largamente trascurata dai Comuni, soprattutto per mancanza delle necessarie risorse finanziarie, ma che, se effettivamente utilizzata, avrebbe consentito uno sviluppo urbanistico qualitativamente ben diverso e migliore di quello concretamente realizzatosi.

I Comuni potevano riservare a sé stessi l’acquisizione fino a un massimo del cinquanta per cento delle aree comprese nel piano, salvo cessione del diritto di superficie o rivendita a enti o privati che si impegnassero a realizzare la costruzione di case economiche e popolari. Le rimanenti aree potevano essere richieste per la costruzione di case popolari da parte di altri soggetti: lo Stato e gli enti pubblici territoriali, l’Incis, l’Ina-casa, le società cooperative, l’Inpgi, altri enti senza fine di lucro operanti nel settore. La legge, dunque, assegnava un ruolo centrale ai Comuni nella definizione degli aspetti urbanistici dell’edilizia economica e popolare, ma lasciava un assetto pluralistico per la realizzazione degli immobili: il ruolo dei Comuni non era esclusivo, ma almeno la metà delle aree doveva essere resa disponibile per la realizzazione degli immobili da parte di soggetti diversi.

Per l’espropriazione delle aree la legge adottava soluzioni riformiste, ma non estremiste. L’indennità di espropriazione era infatti determinata secondo la legge generale sulle espropriazioni (l. 25 giugno 1865, n. 2359) e quindi era commisurata al valore venale; tuttavia la legge si proponeva di contenere la rendita fondiaria e a tal fine stabiliva che il valore venale fosse determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano. Il principio non era nuovo, poiché era stato già stabilito dall’art. 38 della legge urbanistica, ma la sua conferma, quanto mai opportuna, era espressione di una precisa volontà politica che continuò ad animare i propositi riformatori del governo. La legge inoltre, sempre per contenere la rendita fondiaria, stabiliva che il valore venale dovesse essere riferito a due anni precedenti alla deliberazione del piano, invece che al momento dell’espropriazione (per questo aspetto, tuttavia, la legge venne dichiarata illegittima da Corte cost., 22/1965, per il lungo intervallo di tempo possibile tra l’approvazione del peep e l’espropriazione nonché per le disparità di trattamento tra proprietari espropriati in momenti diversi).

La legge inoltre conciliava il potere pubblico di pianificazione e di espropriazione col principio liberale del minimo sacrificio dei diritti privati compatibile con il perseguimento dell’interesse pubblico. I proprietari delle aree ricomprese nei peep potevano evitare l’espropriazione impegnandosi direttamente, con la richiesta della licenza edilizia, a costruire sulle aree stesse fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare, sempre che le opere venissero iniziate entro centoventi giorni dal rilascio della licenza e venissero ultimate entro il biennio dall’inizio della costruzione.

La l. 167 ebbe successo, segnando un importante progresso sia per le realizzazioni di edilizia economica e popolare sia per la disciplina urbanistica. Modificata e integrata, soprattutto dalla l. 865 del 1971, essa è ancora formalmente in vigore, anche se di fatto la sua utilizzazione è ormai da tempo marginale. Il problema sociale dell’abitazione ha assunto in mezzo secolo contorni diversi, se è vero che oltre l’ottanta per cento delle famiglie oggi vive in casa di proprietà. Ma rimane sempre una fascia, pur piccola, di popolazione bisognosa, tanto bisognosa da non poter aspirare alla casa di proprietà per impossibilità di ricorso al credito e in difficoltà anche nel sostenere i canoni di locazione del mercato, pienamente liberalizzato dalla fine del 1998. L’edilizia economica e popolare, che con la piena attuazione dell’ordinamento regionale aveva assunto la nuova e corretta denominazione di edilizia residenziale pubblica, si è molto ridotta ed è stata sostituita nel linguaggio corrente delle amministrazioni locali dall’housing sociale, una miserevole espressione entrata, a fini fiscali, persino nella legislazione statale (si veda la rubrica dell’art. 57 del cd decreto Cresci Italia, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27).Una stagione dello Stato socialee del riformismo sembra conclusa, ma non con l’esaurimento del bisogno, bensì con la progressiva riduzione dell’intervento solidaristico a sostegno dei più deboli.

Sul piano strettamente urbanistico la l. 167 ha largamente ispirato la legislazione (statale e regionale) più recente sui piani esecutivi in variante del piano regolatore generale. Ma quel sistema, che poteva avere una giustificazione nel 1962 e limitatamente all’edilizia economica e popolare, è diventata un vero tarlo che ha inficiato un corretto sistema di pianificazione urbanistica. Inoltre la legislazione successiva non ha ripreso il contrasto alla rendita fondiaria, una tassa a favore dei proprietari delle aree che grava molto pesantemente sul settore immobiliare che finora è rimasta immune dalle iniziative intraprese per il contenimento delle rendite e per la promozione dello sviluppo economico.

Vedi anche Il ventennio del cambiamento e della speranza

Dichiarazione finale approvata all’unanimità a conclusione del Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici (Gubbio 17-18-19 settembre 1960).

Il successo dei Convegno di Gubbio promosso da un gruppo di Comuni, affiancato da parlamentari e studiosi[1], consente la formulazione di una dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri Storici.

Le relazioni degli otto Comuni promotori, la presentazione nella mostra di alcuni studi, in parte preparatori ed in parte esecutivi, di operazioni di risanamento conservativo e l’adesione al Convegno di 50 Comuni dimostrano il crescente interesse che il tema sta suscitando presso le Amministrazioni locali e larghi strati di opinione pubblica.

L’estensione a scala nazionale del problema trattato è stata unanimemente riconosciuta, insieme alla necessità di un’urgente ricognizione e classificazione preliminare dei Centri Storici con la individuazione delle zone da salvaguardare e risanare. Si afferma la fondamentale e imprescindibile necessità di considerare tali operazioni come premessa allo stesso sviluppo della città moderna e quindi la necessità che esse facciano parte dei piani regolatori comunali, come una delle fasi essenziali nella programmazione della loro attuazione.

Si invoca una immediata disposizione di vincolo di salvaguardia, atto ad efficacemente sospendere qualsiasi intervento, anche di modesta entitଠin tutti i Centri Storici, dotati o nodi Piano Regolatore, prima che i relativi piani di risanamento conservativo siano stati formulati e resi operanti.

Si riconosce la necessità di fissare per legge i caratteri e la procedura di formazione dei piani di risanamento conservativo, come speciali piani particolareggiati di iniziativa comunale, soggetti ad efficace controllo a scala regionale e nazionale, con snella procedura di approvazione e di attuazione.

Detti piani fisseranno modalità span> e gradualità di tutti gli interventi su suolo pubblico e privato, sulle fronti e nell’interno degli edifici, e si attueranno esclusivamente mediante comparti, ciascuno dei quali rappresenti un’entità di insediamento e di intervento.

Rifiutati i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici a carattere ambientale anche modesto, di ogni “diradamento” ed “isolamento” di edifici monumentali attuati con demolizioni nel tessuto edilizio, ed evitati in linea di principio i nuovi inserimenti nell’ambiente antico, si afferma che gli interventi di risanamento conservativo, basati su una preliminare profonda valutazione di carattere storico-critico, devono essenzialmente consistere in:

a. consolidamento delle strutture essenziali degli edifici;

b. eliminazione delle recenti sovrastrutture a carattere utilitario dannose al l’ambiente ed all’igiene;

c. ricomposizione delle unità immobiliari per ottenere abitazioni funzionali ed igieniche, dotate di adeguati impianti e servizi igienici, o altre desti nazioni per attività economiche o pubbliche o per attrezzature di mode sta entità compatibili con l’ambiente, conservando al tempo stesso vani ed elementi interni ai quali l’indagine storico-critica abbia attribuito un valore;

d. restituzione, ove possibile, degli spazi liberi a giardino ed orto;

e. istituzione dei vincoli di intangibilità e di non edificazione.

Si ravvisa la necessità che la valutazione storico-critica debba, per omogeneità di giudizi, essere affidata ad una commissione regionale ad alto livello e che la redazione dei piani di risanamento e dei comparti, da affidare a tecnici qualificati, avvenga in stretta connessione con la commissione regionale e con i progettisti dei Piani Regolatori.

Si suggerisce che la pubblicazione dei piani di risanamento conservativo si avvalga di una procedura particolare, in cui siano previste forme di pubblicità estesa, come, ad esempio, la contemporanea esposizione in sede regionale oltre che locale, al fine di consentire osservazioni qualificate e l’esame delle osservazioni con l’intervento di particolari competenze.

Si afferma che nei progetti di risanamento una particolare cura deve essere posta nell’iindividuazione della struttura sociale che caratterizza i quartieri e che, tenuto conto delle necessarie operazioni di sfollamento dei vani sovraffollati, sia garantito agli abitanti di ogni compatto il diritto di optare per la rioccupazione delle abitazioni e delle botteghe risanate, dopo un periodo di alloggiamento temporaneo, al quale dovranno provvedere gli Enti per l’edilizia sovvenzionata; in particolare dovranno essere rispettati, per quanto possibile, i contratti di locazione, le licenze commerciali ed artigianali ecc., preesistenti all’operazione di risanamento.

Per la pratica attuazione di tali principi, si invoca un urgente provvedi mento di legge generale che, assorbendo i due disegni di legge del senatore Zanotti Bianco ed altri e dell’on. Vedovato, risolva in modo organico la complessa materia e stabilisca:

I. le modalità ed il finanziamento per il censimento dei Centri Storici;

2. la programmazione delle operazioni alla scala nazionale;

3. le modalità per la formazione dei piani esecutivi di risanamento conservativo, secondo i principi enunciati, affidando ai Comuni la responsabilità delle operazioni per la loro realizzazione;

4. le procedure per la disponibilità dei locali durante le operazioni di risanamento, ivi comprese le modalità per la formazione dei consorzi obbligatori e per un rapido svolgimento delle pratiche di esproprio o prevedendo anche la sostituzione, da parte del Comune, di Enti o di cooperative, ai proprietari inadempienti o che ne facessero domanda;

5. l’entità e le modalità di finanziamento delle operazioni, preferenzialmente risolto con la concessione di mutui a basso interesse ai Comuni interessati con eventuale garanzia dello Stato e con facoltà del Comune di graduare il tasso di interesse proporzionalmente al grado di utile ricavato dall’operazione, con eventuale contributo a fondo perso nei casi di accertata e notevole diminuzione di valore dell’intero compatto;

6. le modalità per la perequazione dei valori economici delle singole proprietà all’interno di ogni compatto;

7. la possibilità gli Enti dell’edilizia sovvenzionata di partecipare alle operazioni di risanamento.

A conclusione dei propri lavori, il Convegno riafferma la necessità che gli auspicati provvedimenti sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri Storici improntati ai principi enunciati formino un unico corpo di norme legislative facente parte, a sua volta, come capitolo fondamentale, del Codice dell’urbanistica, in corso di elaborazione.

[1] Il convegno è stato promosso da un gruppo di architetti, urbanisti, giuristi, studiosi di restauro, e dai rappresentanti dei comuni di Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia, Venezia. Le relazioni sono svolte da: G. Samonà, A. Cederna, M. Manieri Elia, G. Badano, D. Rodella, E.R. Trincanato, G. Romano, L. Belgiojoso, E. Caracciolo, P. Bottoni

(per motivi di spazio sono state omesse Note, immagini e Bibliografia, per cui naturalmente si rinvia alla pubblicazione cartacea)

Il piano Milano Verde, elaborato nel 1938 da un gruppo di progettisti legati a Giuseppe Pagano e alla rivista Casabella, rappresenta un singolare caso di scollamento tra immagine e realtà. Come ne La liahison des images di Rene Magritte, che raffigura una pipa seguita dalla dicitura ceci n' est pus une pipe, tra la rappresentazione di un oggetto e la sua realtà vi è la stessa distanza che possiamo trovare tra l‘immagine di questo piano urbanistico e i suoi reali contenuti insediativi. Che il piano Milano Verde abbia affermato e consolidato il proprio ruolo soprattutto in quanto icona è confermato dal fatto che, negli ultimi 40 anni, sono stati presentati esemplari del plastico in diverse esposizioni, senza tuttavia che si entrasse mai compiutamente nel merito qualitativo e quantitativo del progetto. Ed è proprio grazie alla forza della sua immagine 'dimostrativa' che il piano è stato ideologicamente assunto dalla storiografia contemporanea come un vero e proprio quartiere-modello.

Ad esempio, nel 1979 Francesco Dal Co affermava che questo «rigoroso» progetto rappresentava una delle «testimonianze» delle «battaglie degli architetti razionalisti» nel periodo tra le due guerre; secondo Antonino Saggio, Milano Verde «presenta una gerarchizzazione tra i volumi, una calibrazione attenta dei servizi e del verde, un corretto orientamento degli edifici che si richiamano alle esperienze di Gropius e di Oud, che faranno scuola tra i giovani architetti». Anche per Arturo Carlo Quintavalle il rapporto più ovvio di Milano Verde «è ancora con la progettazione di Gropius per i quartieri popolari di Dessau»; mentre per Cesare De Seta il piano divenne addirittura un punto di riferimento per il razionalismo, al punto che «il piano per un quartiere operaio a Rebbio di Terragni e Sartoris può considerarsi un [suo] ideale completamento».

Lo stesso Ignazio Gardella, uno dei progettisti del piano, nel 1986 lo aveva legato alle esperienze tedesche, riconoscendone peraltro i limiti culturali: «il progetto di Milano Verde del gruppo Pagano, di cui anch'io facevo parte, aveva un'evidente parentela con le famose 'Siedlungen' delle città tedesche e un impianto molto rigido, con il costante ossessivo allineamento dei fabbricati secondo un unico, asse di orientamento. Non è certo un modello da riproporre oggi, neanche come modello di riferimento».

Questi giudizi, che accomunano frettolosamente Milano Verde ad altre esperienze del tutto eterogenee tra loro di quartieri popolari, le Siedlungen tedesche, Gropius, Oud, Terragni e Sartoris, ecc.) potrebbero far pensare a un'idea di coesione e di coerenza del razionalismo che non è assolutamente mai esistita ne in Europa ne tantomeno in Italia. Rispetto alle polemiche e alle divisioni culturali del Movimento Moderno in ambito europeo, la vicenda dell'architettura italiana degli anni Venti e Trenta si presentava ancora più sfaccettata e sfrangiata, tra una tradizione accademica molto forte e radicata, tra le esperienze artistiche autoctone del Novecento, dell'arte Metafisica e dell'avanguardia Futurista e tra un codice linguistico 'moderno' d'importazione europea. In quel periodo l'architettura rivestiva un ruolo politico di primaria importanza come strumento di regime per ottenere il consenso popolare. In Italia l'architettura moderna era soprattutto una questione di stile, nel tentativo - quanto mai votato all'insuccesso- di promuoversi come «arte di Stato», secondo la formula coniata da Pietro Maria Bardi.

Non a caso già ne1 1933, in occasione della V Triennale, Edoardo Persico aveva decretato la fine del razionalismo italiano, da lui ritenuto niente più che «un bisogno artificioso di novità» o un'«imitazione dell'estero», per sottolineare come sotto l'ombrello di comodo del razionalismo si radunassero troppi architetti, pochi per reale convinzione e molti per convenienza professionale. L'architettura moderna italiana si riduceva quindi, in molti casi, a un tentativo di autopromozione tramite l'espressione di uno stile d'importazione mescolato ad alcuni equivoci linguistici quali la 'mediterraneità' e la 'romanità', che avrebbero dovuto confermare una presunta tradizione italica della modernità, incrociata con il classicismo quale carattere genetico dell'arte italiana.

|

Lo stesso contesto milanese in quel periodo era tutt'altro che unito, nonostante molti storici abbiano esaltato a più riprese, con toni epici" il luogo comune delle cosiddette «battaglie degli architetti razionalisti». Tra il 1933 e il 1936 i principali riferimenti milanesi erano costituiti dalle redazioni delle riviste: Domus di Gio Ponti, Casabella-Costruzioni diretta da Persico e Pagano (attorno alla quale si riunivano soprattutto Albini, Palanti, Romano e Gardella) e Quadrante, alla quale erano maggiormente legati i Bbpr, Figini e Pollini, Terragni.

Quindi, sotto le etichette dei termini 'razionalismo' e 'moderno' in quegli anni si accavallavano diverse linee culturali e progettuali, all'insegna di una volontà d'innovazione e, soprattutto, di affermazione professionale. Non vi era assolutamente una tendenza predominante, ma una compresenza d'atteggiamenti diversi, accomunati dalla volontà di contribuire a costruire l'espansione di Milano secondo il nuovo Piano Regolatore di Cesare Albertini de1 1934.

Il Piano Milano Verde fu presentato su Casabella-Costruzioni nel 1938, con un saggio introduttivo di Giuseppe Pagano dall'impegnativo titolo L'ordine contro il disordine, nel quale si scomodava perfino il Libro della Genesi per introdurre il tema del reticolo ortogonale come conquista della civiltà. Il disordine rispetto al quale Milano Verde voleva intervenire non era tanto quello della situazione esistente, quanto quello della pianificazione allora in atto, il Piano Albertini, che in quell'area prevedeva la lottizzazione della Fiera e dell'ex-scalo ferroviario lungo via Pallavicino, con un disegno piuttosto complesso di strade diagonali.

Il settore urbano interessato dall'intervento, compreso tra l'area della Fiera e Corso Sempione, aveva un'estensione territoriale di circa un milione e mezzo di metri quadri. Milano Verde nasceva anche come esplicito tentativo di concretizzare una serie di rilevanti trasformazioni urbane che si presentavano a quel tempo, con alcune impressionanti coincidenze con la Milano contemporanea di questo primo decennio del XXI secolo. Ne1 1938, infatti, oltre che della trasformazione dell'area dello scalo ferroviario di smistamento s'iniziava a parlare anche del trasferimento della Fiera e dello spostamento delle caserme tra via Mario Pagano e via Reggimento Savoia di Cavalleria, altri temi d'attualità dopo oltre settant'anni. È soprattutto su queste aree di proprietà pubblica e su quelle private ancora libere che il piano Milano Verde giocava le proprie possibilità di realizzazione. In questo senso, questo progetto aveva senz'altro una valenza culturale ma, privo com'era di una vera e propria committenza, assumeva anche i connotati di un vero e proprio progetto promozionale.

Come già detto, Milano Verde si presentava con la nitida immagine del quartiere fondato sul principio dell'edilizia aperta, nel quale assumeva una certa importanza il corretto distanziamento degli edifici e una caratterizzazione specializzata degli spazi aperti ('verde' pubblico e privato, strade, giardini, parcheggi). Quello che viene proposto è un vero e proprio masterplan ante-litteram, cioè un sistema di lottizzazione di iniziativa privata destinato a un mercato di edilizia borghese di livello medio-alto. A questo proposito, uno delle letture più attente di questo piano urbanistico è stata quella di Guido Canella il quale, pur senza addentrarsi in un'analisi puntuale, ha osservato come Milano Verde risulti «funzionalmente distorto dal paradigma del quartiere razionalista e che è improprio attribuirgli un 'ideologia ed una strategia aderenti al Movimento Moderno internazionale», per la sua destinazione al ceto borghese medio-alto anziché alla classe operaia; per la " dimensione di molto superiore all'unità minima teorizzata dai Ciam (il piano prevede un insediamento di 45.000 abitanti contro quella che è l'unità minima di 6.000-7.000); per la sua stretta dipendenza e complementarietà al centro storico; per non essere un quartiere auto-sufficiente e per la dotazione, la qualità e la gestione dei suoi servizi.

In effetti, saranno ben altri i progetti nei quali gli architetti milanesi affronteranno più compiutamente il tema della residenza popolare e del quartiere autosufficiente. Nel 1940 Giuseppe Pagano, Irenio Diotallevi e Franco Marescotti presentano il ben più radicale Progetto di città orizzontale applicato al caso pratico di Milano tra via Brera e via Legnano19. Nel 1940 L'Istituto Fascista Autonomo Case Popolari (Ifacp) commissiona a un gruppo abbastanza eterogeneo, composto da Albini, Bottoni, Cerutti, Minoletti, Palanti, Pucci e altri il progetto di Quattro città satelliti alla periferia di Milano da realizzarsi in aree esterne rispetto alla città. Questi quattro progetti rappresentano uno dei contributi più significativi al tema del quartiere popolare. Inoltre, verranno realizzati, sempre per l'lfacp, i quartieri Fabio Filzi (1936-1938), Gabriele d’Annunzio (1939), Ettore Ponti (1939) su progetto Franco Albini, Renato Camus e Giancarlo Palanti.

Un montaggio di questi progetti del triennio 1938-1940 su una planimetria di Milano del 1936 mostra l'estensione dimensionale degli interventi rispetto al corpo della città. Da questo collage si nota come l'orientamento principale dei progetti sia prossimo a quello nord-sud, con due significative eccezioni, costituite dai progetti localizzati lungo la strada del Sempione: il quartiere Ifacp Costanzo Ciano in viale Certosa e proprio il piano Milano Verde. Soprattutto in quest'ultimo caso, è evidente come sia stato assunto l'orientamento del tessuto urbano già consolidato del Piano Beruto lungo Corso Sempione.

Milano Verde è un progetto di ricucitura urbana, che riallaccia i fili della maglia berutiana impostata sull'asse del Sempione, assumendone le direttrici principali. La viabilità è risolta secondo un principio di gerarchia funzionale legato al nuovo ordine ortogonale che viene impresso a tutto il settore urbano. Sono cancellate in modo definitivo le diagonali e i tracciati fuori squadra della Fiera e dell'ex-scalo di smistamento. All'interno delle direttrici principali che si legano ai tracciati esistenti si sviluppa una serie di strade secondarie di distribuzione ai lotti residenziali, vere e proprie «strade giardino», come sono definite dagli stessi autori.

Di fatto, Milano Verde tentava di coniugare due modelli urbani tra loro inconciliabili: quello dell'edificazione intensiva e quello della città-giardino. Il tentativo dei progettisti milanesi era quello di dimostrare che l'urbanistica moderna poteva essere conveniente dal punto di vista immobiliare, facendo coesistere in modo realistico e pragmatico la densità urbana con la qualità dell'abitare.

Il tema della densità era legato alla specificità del luogo e rappresentava la volontà di rispondere realisticamente alle opportunità del mercato immobiliare utilizzando i suoi stessi strumenti. Infatti, questa zona della città era già allora considerata di notevole pregio, al punto da essere definita come «il salvadanaio di Milano».

I lotti residenziali si inquadrano in un sistema di isolati di circa 110 x 220 m, che si sviluppa secondo le misure e gli orientamenti del Piano Beruto. Benché sia un concetto improprio in questo caso, è possibile quindi individuare un 'tessuto' prevalente di edifici in linea di 6 piani fuori terra (chiamati dai progettisti «case basse»), che insistono su lotti edificabili con un giardino privato. In totale vi sono 152 lotti di case a sei piani. Questo tessuto di «case basse» è interferito da due elementi principali. Il primo è costituito dalle «case alte», di 20 piani fuori terra, che sono in totale 15 (4 lungo Corso Sempione e 11lungo la Via Trionfale, prolungamento di via Vincenzo Monti) .Coerentemente con i principi dei Ciam, gli edifici sono distanziati in base all'altezza (il rapporto è più o meno 1/1).

L'indice di utilizzazione territoriale è di 1,06 mq/mq. È importante notare il peso che ha la viabilità urbana, pari a 658.719 mq per un totale del 42% del totale, addirittura superiore alle aree edificabili, di 638.685 mq (41 %). Ogni trenta metri era prevista una strada di accesso alle abitazioni, il che non permetteva certo di risolvere al meglio la distribuzione. Se gli isolati fossero stati accorpati a due a due si sarebbero ottenuti giardini più grandi e si sarebbe ridotta quasi della metà la superficie stradale. Un gruppo di 17 ville urbane si dispone lungo la fascia verde, con un peso insediativo del tutto trascurabile. Altre interferenze puntuali inglobate nel disegno sono costituite dalle preesistenze, come il velodromo Vigorelli.

Il secondo tema, quello della dttà-giardino, per sua natura estensivo e quindi antitetico a quello della densità, vuole costituire una critica alla città ottocentesca. Al principio moderno dell'edilizia aperta viene abbinato il tema del verde privato diffuso. In questa combinazione di verde privato e di edificazione in linea (nella relazione di progetto si usa il termine «edifici a .schiera» ) si possono trovare le principali analogie con la città giardino. Ma una città-giardino densa come Milano Verde è un ossimoro urbanistico; gli edifici di sei piani con i giardini privati antistanti sono di fatto inconciliabili con i principi della città-giardino.

Paradossalmente, in Milano Verde il peso insediativo del verde è molto basso. Il verde pubblico è solo il 12% della superficie territoriale, come dichiarato dagli stessi autori. Quello che è chiamato «parco» in realtà è un giardino urbano, più o meno delle stesse dimensioni di quello attuale di via Pallavicino sull'ex- scalo ferroviario. Il verde privato è più del doppio: in totale i giardini condominiali incidono per il 25,5% della superficie. Resisi conto della scarsità di verde, i progettisti hanno sommato le due quantità, dichiarando che il verde totale è il 37,5 % , anche se più di due terzi è privato.

Lo stesso Pagano aveva evidentemente sentito il bisogno di ritoccare le foto del plastico pubblicate su Casabella-Costruzioni per accentuare la percezione del verde. Anche gli spazi per i parcheggi pubblici sono molto ridotti, solo il5 % della superficie territoriale totale. Un confronto con la pianificazione attuale non ha ovviamente alcun valore critico, ma è comunque utile come termine di paragone: se Milano Verde fosse un odierno piano attuativo sarebbe ben al di sotto della dotazione di servizi richiesti. La realizzazione del piano si doveva articolare in tre fasi, anche in relazione alla demolizione degli edifici esistenti .La prima fase prevedeva la lottizzazione delle aree libere, dell'ex scalo ferroviario e degli isolati ancora non lottizzati. La seconda fase prevedeva la demolizione della Fiera e delle caserme di via Mascheroni. La terza e ultima fase rappresentava un completa- mento del disegno urbano.