la Nuova Venezia, 6 aprile 2018. Il racconto altisonante di come un'archistar trasforma un territorio in un immaginario fatto di lusso, bon ton e tanta ricchezza. Nei dettagli l'amara verità. La ex colonia trasformata in un enclave ad uso esclusivo dei ricchi. (m.p.r.)

STELLA DEL MAR

MAXI RESIDENCE A JESOLO

PROGETTO DA 75 MILIONI

Jesolo. Un progetto da 75 milioni di euro, nasce allido "The Summer Houses - Design District", residence con 99 appartamenti e albergo in via Levantina, fronte mare. Le costruzioni ad uso turistico non si fermano e Jesolo prosegue nella sua lenta opera di rinnovamento con la costruzione di un complesso che diventerà uno dei più grandi sul litorale. Ancora una ricettività destinata a un target molto alto, che ormai ha preso il sopravvento nella Jesolo del futuro. I turisti con disponibilità economiche che scelgono la località per la sua posizione strategica, la spiaggia, l'intrattenimento ad ampio raggio, la vicinanza a Venezia.

Con queste premesse, gli investimenti non mancano perché chi ha soldi da spendere non ci pensa troppo quando si tratta di soggiornare in strutture di altissimi livello o di acquistare ville e appartamenti lussuosi. La Massimo Frontoni Avvocati, con un team formato dal fondatore Massimo Frontoni e da Andrea Mattioli, ha ricevuto l'incarico di assistere la società Ponente Italia srl e Stella del Mar srl, con gli sponsor Kronberg International - Berlin e RIV Group Sas - Jesolo. Seguirà tutta la parte contrattualistica che è alla base della realizzazione del complesso urbanistico "The Summer Houses - Design District". Contratti di direzione lavori, contratti con gli appaltatori e tutto quanto attiene al progetto. Sorgerà sulle aree di proprietà di Stella del Mar Srl, in corrispondenza del numero civico 241 di via Levantina, poco distante dal complesso Jesolo Lido Village.

La ex colonia è stata rasa al suolo, aprendo questa ulteriori finestra sul mare tra la zona dell'ospedale e piazza Milano che sta diventando davvero il tratto di litorale più prestigioso dopo gli anni delle piazze e dei grattacieli che hanno deluso le aspettative del mercato turistico e immobiliare.La concessione edilizia è stata rilasciata il 16 marzo 2018 dal Comune. Il totale degli investimenti previsti è di 50 milioni di euro per la parte residenziale e altri 25 milioni per l'albergo che completerà il quadro delle strutture ricettive "stellate" al lido. Progetto dell'archistar Richard Meier di New York che a Jesolo ha già sperimentato il suo genio allo Jesolo Lido Village. Novantanove saranno le unità residenziali oltre a una struttura ricettiva residence e hotel cinque stelle con garage interrato. Il lotto è una delle ultime aree edificabili sul fronte mare in questa location di lusso e si estende su una superficie di complessivi 11.500 mq con forma rettangolare di circa 100m x 110m.

|

Ecco un famoso scempio di Richard Meier

nel delicato centro storico di Ulm |

Una zona tranquilla e un po' fuori dalle rotte del turismo degli eccessi, spostatosi ormai verso il cuore del lido. Da piazza Milano verso il lido est Kronberg International e RIV Group saranno gli sponsor di riferimento. Massimo Frontoni Avvocati è uno studio specializzato nel settore edilizio e immobiliare, delle grandi infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità. Ha fornito la consulenza legale. Il gruppo Kronberg è conosciuto a livello europeo, in particolare nel mercato tedesco, austriaco e italiano, nel settore immobiliare da oltre 25 anni. RIV Group è invece uno dei leader del mercato Jesolano con 20 anni di esperienza che ha realizzato 1.000 appartamenti. Due partner importanti per una delle operazioni immobiliari di maggior peso al lido, destinata a far parlare anche perché si inserisce in un tratto di litorale contraddistinto da molteplici strutture ricettive di altissimo livello per una clientela selezionata proveniente da tutta Europa

PISCINE, SAUNE E DISCREZIONE

COSÌ IL LIDO HA CAMBIATO VOLTO

«Questa nuova opera va a occupare la zona compresa tra l'ospedale e piazza Milano

Un quadrilatero d'oro sempre fronte mare per una clientela che non bada a spese»

JESOLO. In principio è stato lo "Jesolo Lido Village". L'architetto newyorkese Richard Meier era uno degli archistar di fama internazionale che mai ci si sarebbe aspettato di vedere al lido per nuovi disegnare nuovi progetti, concepire spazi e forme avveniristiche per il turismo internazionale.Nei primi anni del 2000 quel suo progetto sembrava atterrare direttamente da Miami, bianco candido, sottili ringhiere a vista. E fu subito un modello da imitare. Gli investimenti arrivavano dall'Alto Adige e facevano capo alla ricca e dinamica famiglia Reichegger, così come i primi ospiti di una lunga schiera disposta a spendere per questi villaggi avulsi dalla normale realtà jesolana.

L'architetto di fama mondiale Richard Meier aveva presentato davvero un'offerta residenziale che non aveva precedenti nel litorale veneziano. Lui stesso disse a proposito del progetto: «Sto creando un nuovo concetto di spazio, dove trascorrere le vacanze e il tempo libero, utilizzando come unità di misura le dimensioni umane». Sono sorti così tre elementi integrati tra loro, The Pool Houses, The Beach Houses e The Hotel & Spa. Tutto bianco per catturare la luce naturale e lussuosi appartamenti per vacanze andati a ruba quasi subito, chiusi nella loro impenetrabile area che quasi non pare avere rapporti con l'altra Jesolo.

Qui si vedono famiglie numerose dai tratti "kennedyani" con patriarchi carismatici, eleganti figli devoti ed emancipati, nuore bellissime, nipotini educati e ben vestiti. Quelle famiglie che discendono dai monti o arrivano dalle plaghe europee in cerca dello sbocco sul mare di Venezia.Era solo l'inizio di un lungo cammino dorato. Di lì a pochi anni è arrivato il primo hotel a cinque stelle di Jesolo, il gigantesco hotel Almar, tutto jesolano nella proprietà che fa riferimento alla famiglia Boccato, oggi riferimento per l'alta cucina e gli eventi internazionali, seguito a breve distanza, di metri e anni, da un altro grande hotel della catena altoatesina Falkensteiner, anche questo molto richiesto da una clientela europee dal palato fine e il contante sempre disponibile. Hanno offerto aperture destagionalizzate, saune e centri Spa.Il polo del lusso tra la zona ospedale e piazza Milano si completa ora lungo via Levantina con questa nuova opera di Meier che stupirà ancora lasciando il segno della sua mano nuovamente al lido.

perUnaltracittà, newsletter 4 aprile2018. Firenze. Come distruggere insieme urbs e polis. L'insegnamento della città guida del renzismo urbanistico. Ma contrastare si può passando dalla denuncia all'azione.

Proprio in nome della “rigenerazione urbana”, una Variante al Regolamento Urbanistico sottopone a trattamento degenerativo il corpo esangue della città storica e lo predispone a nuova speculazione immobiliare. La Variante al RU, approvata dalla Giunta e a breve in discussione consiliare, aggredisce il patrimonio edilizio storico e abolisce l’obbligatorietà del restauro sui monumenti architettonici: la loro tutela viene demandata alla libera discrezionalità della Soprintendenza, ridotta allo stremo dalla riforma Franceschini.

Nel feudo del declinante potere renziano

All’ultimo anno di mandato, la Giunta Nardella si esprime con questo pericoloso provvedimento che apre la strada agli appetiti sulle architetture monumentali del centro città e delle colline, che agevola la sciagurata vendita di edifici storici di proprietà pubblica e che, infine, legittima vecchie speculazioni bloccate dal sistema giudiziario. È l’estrema torsione amministrativa, liberista e servile, un regalo agli “investitori”, agli immobiliaristi, ai parassiti della rendita.Ma è principalmente un atto di selezione sociale.

L’accelerazione impressa dalla Variante rafforza infatti il processo di esclusione della vita civile e delle funzioni sociali dai luoghi rappresentativi della comunità cittadina, prodromo dello spossessamento degli spazi pubblici e comuni. Corrobora ulteriormente la già avviata sostituzione dei residenti con «utenti» che, dotati di notevole disponibilità economica, influiscono sull’assetto urbano senza tuttavia partecipare alla vita politica[1]. Tutta urbs niente polis, verrebbe da dire. La popolazione ideale da governare.

Tutto il contrario di quanto sarebbe auspicabile per ridar vita alla città storica. La soluzione è da ricercare semmai in politiche cariche di valenza sociale, che tutelino l’ambiente di vita urbana tutelando la vita ivi condotta, secondo l’esempio originario di Bologna (anni Sessanta-Settanta), certo da rinnovare, perfezionare e rendere applicabile nei giorni presenti.

Carico di tali connotati sociali, il restauro è stato consacrato dalla cultura e dalle pratiche urbanistiche come il metodo di intervento più indicato sulle città storiche. Mai era stato messo in crisi, formalmente, il principio della tutela dell’edificato storico. Ci prova ora – sotto le insegne dell’innovazione urbana, ma da solida posizione di retroguardia culturale – il Comune di Firenze.

Ristrutturazione “alla fiorentina”

La proposta Variante all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico agisce sulla disciplina delle trasformazioni del patrimonio immobiliare storico introducendo un’inedita “ristrutturazione edilizia limitata” su quasi metà dell’edificato del territorio comunale[2](sono esclusi i beni culturali, ma su di essi torneremo subito).

La “ristrutturazione edilizia limitata” pur preservando la sagoma, le facciate – ancorché “sostanzialmente” – e alcuni elementi distributori (scale, androni), non tutela la configurazione interna degli edifici ed espone il patrimonio edilizio a ulteriori frazionamenti finalizzati agli affitti turistici. Del rischio di “façadisme” abbiamo scritto su queste pagine nell’articolo Dietro la facciata niente, a cui rimandiamo.

Se già appariva surreale l’invenzione di una ristrutturazione “alla fiorentina”, appare fuor di ragione la normativa che il Comune ha delineato per i monumenti architettonici: i pezzi più pregiati, dagli Uffizi a Forte Belvedere, dalla Villa di Rusciano alla Manifattura Tabacchi, saranno suscettibili di “ristrutturazione edilizia” tout court (“senza limitazioni” si precisa nella delibera). Non è un caso che molti di essi corrispondano alle “Aree di Trasformazione” del RU e alcuni siano anche presenti nei Piani di alienazione.

La sostituzione del restauro con la “ristrutturazione” contravviene alla prescrizione di tutela del Bene culturale espressa nell’art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La ristrutturazione edilizia è infatti la classe di intervento che consente la maggior libertà nelle opere di trasformazione, persino la demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione in forme diverse da quelle originali. Quanto a previsioni urbanistiche dunque, sui monumenti si potrà agire con la stessa libertà con cui si opera su un capannone industriale.

La tutela sarà demandata totalmente alla Soprintendenza, che finora ha lavorato a fianco del Comune autorizzando le trasformazioni consentite dal RU (poiché sono due i dispositivi che rispondono al precetto di tutela del Bene Culturale: il permesso di costruire, in capo al Comune, e l’autorizzazione del soprintendente). Ma come ognun sa, la Soprintendenza non è il Comune, non è un organo rappresentativo della cittadinanza, ha funzioni di diversa natura, non tratta di pianificazione, non è suo compito occuparsi della disciplina in materia di attività edilizia ed urbanistica. In altre parole: il Soprintendente non può sopperire alla mancata pianificazione comunale.

Degenerazione amministrativa

Rimettendo alla Soprintendenza il destino degli edifici monumentali, il Comune recede da un obbligo costituzionale. Elude le funzioni attribuitegli dalla Legge urbanistica (L 1150/1942), dall’art. 118 della Costituzione, definite dal “Testo unico degli enti locali” che specifica:

«Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori […] dell’assetto ed utilizzazione del territorio» (DLgs 267/2000, art. 13, co. 1).

L’urbanistica, quale funzione primaria ed essenziale, rientra tra tali compiti amministrativi: attraverso il Piano Regolatore (nelle sue varie denominazioni regionali) il Comune ha l’obbligo di dettare la disciplina delle trasformazioni e dell’uso di ogni immobile ricadente nel territorio comunale, nell’interesse generale. Nessuno escluso.

[L’articolo è la trascrizione del contributo dell’autrice all’incontro All’assalto della città pubblica! Firenze elimina il restauro e spiana la strada ai grandi capitali organizzato da Spazio InKiostro, tenutosi a Firenze il 28 marzo 2018. In apertura: Santo Stefano al Ponte Vecchio, aprile 2018,

Note al testo

[1] Si veda su questo argomento il sintetico: Alessandro Barile, Utenti contro residenti. La nuova dialettica metropolitana tra cittadini e fruitori, “Alias”, supplemento a “il manifesto”, 17 marzo 2018.

[2] Ossia, sulle «emergenze di valore storico architettonico» non vincolate; sugli «edifici di interesse documentale» e sugli «edifici storici o storicizzati» (ricadono in questa voce le case popolari di via dei Pepi poste in vendita nel piano comunale delle alienazioni).

Privatizzare ogni spazio pubblico, sostituire lo spettacolo alla libera fruizione degli spazi aperti, rendere merce ogni patrimonio comune. E intanto spendere soldi pubblici per le guerre e gli armamenti: questa è la legge dei dominatori

in calce le firme e il link per le adesioni

Chiediamo che, a tempi brevissimi, gli assessori capitolini alloSport e all’Ambiente chiariscano ai cittadini come stanno realmente le cose inrelazione alla notizia – pubblicata da tutta la stampa romana – di un accordocon il CONI e con la Federazione Sport Equestri (FISE) col quale si affiderebbeai due enti di gestire Piazza di Siena e il Galoppatoio di Villa Borghese perle gare ippiche che vorranno, con contratti rinnovabili e per ben otto anninelle intenzioni della FISE, utilizzando la Casina dell’Orologio per“ricevimenti”, trasformando anche il Galoppatoio in un impianto sportivopermanente, e rendendo stabili le tribune e gli altri impianti: in pratica, unasostanziale, continuata “privatizzazione” di Piazza di Siena e del Galoppatoio,escludendo dal suo pieno godimento i cittadini romani ai quali lo Stato invecela destinò acquistandola nel 1901.

Chiediamo che, al contrario, entro l’estate, si concretizzi l’impegnoa trasferire, dal prossimo 2019, il Concorso Ippico in altra sede. Da qualcheanno – e con una impressionante progressione – il Concorso Ippico di Piazza diSiena si è trasformato in un pretesto per occupare per circa due mesi (frapreparazione, concorso e ripristino della zona) tutta l’area circostante, finoalla cancellata del Giardino del Lago: una marea di bancarelle e di rumoroseinstallazioni che rendono inaccessibile una vasta area di Villa Borghese e nefanno un indecoroso suk. A questo s’aggiungono i continui danni, irreparabili,alla vegetazione dei giardini storici, e il via vai di mezzi pesanti il cuiingresso è vietato dalle leggi di tutela.

Nel contempo suggeriamo come nuova sede del Concorso stesso loStadio dei Marmi, dove si svolge già con successo il prestigioso Concorsoippico internazionale del Longines Global Champions Tour. Una locationperfetta perché non necessita di lavori di allestimento, si inserisce nelquadro di un Foro Italico destinato alla pratica di tutti gli sport e disponedi ampi parcheggi. Lo stesso vale per l’ippodromo di Tor di Quinto, prestigiosasede del centro ippico dei Lancieri di Montebello, ai piedi della collinaFleming.

Chiediamo che, essendo già la "città storica di Roma"qualificata Sito Unesco Patrimonio dell'Umanità e la stessa Villa Borgheseinserita nella apposita Carta Unesco, essa venga tutelata con ben altraattenzione ed energia stornando definitivamente la minaccia di una"privatizzazione" come quella contenuta nella convenzione fra Comune,Coni e Fise per Piazza di Siena e per il Galoppatoio, ed eliminando per semprelo sconcio, intollerabile parcheggio di pullman turistici dall'ingresso delValadier da piazzale Flaminio verso l'interno. Oltre tutto, la Carta mondialedi Firenze del 1981 prevede che nei luoghi storici dalla stessa protetti glieventi possano essere soltanto eccezionali e non invece continui. Non siamo fraquanti vorrebbero conservare questi beni come in una teca, ma riteniamo chenelle Ville Storiche siano possibili soltanto attività e strutture discrete,compatibili con l'assetto antico e con la funzione pubblica delle Villemedesime, come, ad esempio, la Casa del Cinema e la Ludoteca della Casina diRaffaello.

Da ultimo ci chiediamo: ma cosa stanno facendo o si propongono difare, davanti a tanti stravolgimenti di un bene storico, artistico epaesaggistico di valore planetario quale Villa Borghese, la SovrintendenzaCapitolina e la Soprintendenza statale? Rimanere a guardare?

.

Vittorio Emiliani Comitatoper la Bellezza Carlo TroiloOsservatorio Roma

aderiscono

Desideria Pasolini dall'Onda, fondatrice di Italia Nostra

Licia Vlad Borrelli, archeologa, specialista del restauro

Fulco Pratesi, presidente onorario WWF

Dacia Maraini, scrittrice

Valerio Magrelli, poeta, scrittore, docente universitario

Alberto Asor Rosa, saggista, Università La Sapienza

Adriano La Regina, presidente Istituto Naz. Archeologia eArte, accademico dei Lincei

Vezio De Lucia, urbanista e saggista

Alix Van Buren, presidente Amici di Villa Borghese

Luigi Manconi, sociologo e scrittore

Antonello Falomi, presidente Associazione ex parlamentari

Paolo Berdini, urbanista e saggista

Massimo Teodori, storiografo

Gianni Mattioli, fisico, fondatore di Legambiente

Nicola Spinosa, storico dell'arte, già soprintendente PoloMuseale di Napoli

Andrea Emiliani, storico dell'arte, accademico dei Lincei

Bruno Toscano, storico dell'arte, professore emerito RomaTre

Jadra Bentini, presidente Italia Nostra Bologna, giàsoprintendente

Guido Pollice presidente Verdi Ambienti Società (VAS) conl'intero esecutivo

Giuseppe Cederna, attore e scrittore

Silvia Danesi Squarzina, storica dell'arte

Luigi Piccioni, storico dei Parchi Nazionali, Università diReggio Calabria

Maria Pia Guermandi, coordinatrice Emergenza Cultura,archeologa

Comitato per la Difesa di Villa Borghese

Associazione Amici di Villa Strohl Fern

Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio

Pietro Giovanni Guzzo, Ist. Naz. Archeologia e Arte,accademico dei Lincei

Ruggero Martines, già soprintendente Roma e Puglia

Fausto Zevi, archeologo, docente alla Sapienza

Alberto Benzoni, presidente Roma Nuovo Secolo

Chiara Frugoni, storica dell'arte, medievista

Andrea Manzella, costituzionalista

Francesco Pardi, paesaggista, Università di Firenze

Giorgio Nebbia, pioniere dell'ambientalismo, professoreemerito Bari

Paolo Maddalena, vice-pres, emerito Corte Costituzionale

Alberto Abruzzese, sociologo e saggista

Umberto Croppi, Associazione "Una città"

Mario Morcellini, consigliere Comunicazione della Sapienza,Roma

Giorgio Boscagli, biologo, Gruppo dei 30, già direttore diParchi Nazionali

Francesco Mezzatesta, fondatore della LIPU

Carlo Pavolini, già docente archeologia classica

Lorenzo Lavia, attore e regista

Gabriele Simongini, critico, docente all'Accademia di BelleArti di Roma

Celestino Spada, Economia della Cultura

Vincenzo Scolamiero, docente Accademia di Belle Arti Roma,pittore

Cristiana Mancinelli Scotti, Forum Salviamo il PaesaggioRoma e Lazio

Massimo Livadiotti, Respiro Verde

Gaia Pallottino, Coordinamento Residenti Città Storica

Annalisa Cipriani, Italia Nostra Roma

Mirella Belvisi, Italia Nostra Roma

Maria Teresa Filieri, storica dell'arte, già direttore MuseiNaz. di Lucca

Nicola Scalzini, Italia Nostra

Nathalie Naim, consigliere I Municipio

Giorgio Treves, regista cinema e tv

Renata Rampazzi, pittrice

Mina Welby

Luciano Manuzzi, regista cinema e tv

Andrea Camilli, archeologo, Assotecnici

Stefano Sylos Labini, ricercatore

Paola Paesano direttore Biblioteca Naz. Vallicelliana

Pio Baldi, architetto, già soprintendente Lazio

Bernardino Osio, ambasciatore

Franco Monteleone, storico radio e tv, Roma Tre

Sergio Guidi, presidente Ass. Nazionale Patriarchi dellaNatura

con l'intero esecutivo

Vittorio Roidi, giornalista

Maria Grazia Cianci, Dipartimento di Architettura, Roma Tre

Giancarlo Santalmassi, giornalista

Giorgio Panizzi, Circoli Fratelli Rosselli

Gianandrea Piccioli, consulente editoriale

Guido Melis, storico dell'Amministrazione, Sapienza, Roma

Ugo Leone, professore emerito Scienze Ambientali, Napoli

Carlo Clericetti, giornalista

Maurizio Fiasco, sociologo

Pino Coscetta, giornalista scrittore

Giuseppe Lo Mastro, avvocato

Emilio Drudi, giornalista scrittore

Renato Parascandolo, già responsabile Rai Educational

Montse Manzella

Andrea Costa, Ass. Roma Nuovo Secolo

Stefano Sepe, docente Storia dell'Amministrazione

Annarita Bartolomei

Ferdinando Zucconi Fonseca, già presidente di Cassazione

Raffaella Prandi, giornalista

Vittorio Sartogo, Ass. Insieme Roma

Daniele Protti, giornalista

Giuseppe Sfligiotti, dirigente industriale

Dina Nascetti, per il comitato Vivere Trastevere

Paola De Vecchi, per il Comitato Trionfalmente

Pino Galeota, coordinatore Corviale Domani

Giuseppe Morabito, Giustizia e Libertà

Federico Sandrone, urbanista

Domenico Finiguerra, Stop a consumo di suolo

Riccardo Picciafuoco, Salviamo il Paesaggio Marche

Michele Boato, Ecoistituto Veneto

Oreste Magni, Ecoistituto Valle del Ticino

Gabriella Lalìa, pres. Ass. Oltrelasiepe Arcevia

Fiorenza Rossetto,Salviamo Bracciano

Antonio Tomei, Salviamo il Paesaggio Latina

Luigi Scarsi, Stop al consumo di suolo

Edoardo Salzano, urbanista, presidente di APS eddyburg

Per aderire indirizzare a Vittorio Emiliani

Avvenire, 28 marzo 2018. Nuove conferme del profondo degrado del pianeta Terra. Un recente studio dell'Onu ribadisce la gravità della situazione, ma nessun governo riesce ad arrestare lo "sviluppo" saccheggiatore edenergivoro che ci conduce al disastro

«Gli scienziati incaricati dall'Onu di studiare l'impatto dell'azione umana sugli ecosistemi producono uno studio allarmante. "Rischiamo la sesta estinzione di massa delle specie“»

Il primo rapporto mondiale sul degrado del suolo ha prodotto risultati allarmanti. In molte aree del pianeta la situazione dei terreni ha raggiunto livelli «critici», la rapida espansione di terre agricoli e pascoli gestiti in maniera non sostenibile sono il problema principale e stanno provocando significative perdite di biodiversità e di “servizi ecosistemici”, cioè dei benefici che la varietà dell’ecosistema offre agli esseri umani.

«Con un impatto negativo sul benessere di almeno 3,2 miliardi di persone, il degrado del suolo sulla superficie terrestre a causa delle attività umane sta spingendo il pianeta verso la sesta estinzione di massa delle specie» ha avvertito il sudafricano Robert Scholes, scienziato dell’ecologia dei sistemi che ha coordinato lo studio assieme all’italiano Luca Montanarella, ingegnere agronomo dal 2003 alla guida del centro di ricerca della Commissione europea sui dati del suolo.

Il report è il primo di questo genere realizzato dall’Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” avviata nel 2012 dall’Unep, il programma delle nazioni unite per l’ambiente. L’Ipbes è stata creata per condurre un lavoro di ricerca internazionale, autorevole e indipendente sugli effetti che l’attività umana ha sugli ecosistemi sul modello di quanto il più famoso Ipcc ha fatto per il clima.

Alla realizzazione di questo studio, prodotto dopo tre anni di lavoro, hanno partecipato più di cento esperti da quarantacinque nazioni, sulla base di oltre tremila ricerche scientifiche pubblicate. Il risultato è stato rivisto da oltre duecento studiosi indipendenti, inclusi funzionari governativi, e quindi approvato, lunedì scorso, durante la sesta sessione plenaria dell’Ipbes, a Medellìn, in Colombia. Ieri ne è stata pubblicata un’anticipazione, presto arriverà il documento completo.

Il degrado del suolo si manifesta in modi diversi: l’abbandono di terreni, il declino della popolazione e delle specie selvatiche, la deforestazione, la perdita e il peggioramento della salubrità del terreno, dei pascoli e dell’acqua. Dal 2014 sono stati convertiti in terre agricole oltre 1,5 miliardi di ettari di ecosistemi naturali. Solo il 25% della superficie terrestre ha evitato di essere significativamente modificato dall’attività umana, quota che entro il 2050 si ridurrà al solo 10%.

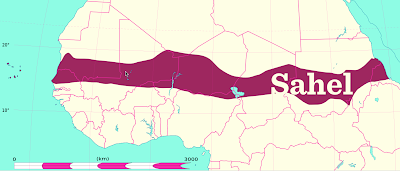

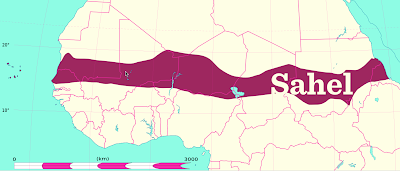

Nelle proiezioni al 2050, gli studiosi prevedono 4 miliardi di persone costrette a vivere in terre arride tra i 50 e i 700 milioni di esseri umani che non avranno alternativa a migrare. Il calo della resa dei terreni provocherà anche tensioni sociali. «Soprattutto nelle terre aride, dove anni di piovosità estremamente bassa sono stati associati a un aumento del 45% dei conflitti violenti» nota Scholes. Montanarella aggiunge che le aree più a rischio di un peggioramento del degrado del suolo sono l’America centrale e il Sudamerica, l’Agrica sub-Sahariana e e l’Asia.

C’è un legame evidente tra le conclusioni dell’Ipbes e quelle dell’Ipcc. «Il degrado del suolo, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono tre facce differenti della stessa sfida: l’impatto sempre più pericoloso delle nostre scelte sulla salute del nostro ambiente naturale» ha commentato Robert Watson, presidente dell’Ipbes. Questo significa che per evitare il peggioramento della situazione occorre cambiare i comportamenti. Per esempio, suggerisce l’Ipbes, si può evitare l’ulteriore espansione dei terreni agricoli migliorando la resa delle terre già coltivate, spostandosi verso diete che prevedono più frutta e vegetali e meno proteine animali da fonti non sostenibili, e poi ridurre lo spreco di cibo.

Ci sono poi una serie di azioni che possono dare un contributo: dalla gestione attenta dei sistemi forestali e degli allevamenti al controllo dell’inquinamento nelle zone umide fino agli interventi urbani, come lo sviluppo delle vie fluviali, l’espansione dei parchi, il ripiantamento di alberi e piante autoctone.Tocca ai governi darsi da fare. Badando più ai vantaggi a lungo termine che ai costi immediati, avverte l’Ipbes: in media, stimano gli scienziati, i benefici del ripristino di un ecosistema sono dieci volte superiori ai costi, che comprendono anche la perdita dei posti di lavoro legati ad attività non sostenibili.

Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile

La Stampa 23 marzo 2018 . un tentativo di dare una risposta al significato dei colori della mappa post-elettorale dell'Ilalia. Ma forse quei colori sono troppo pochi per rappresentare alcunchè di significativo

Me la sono appesa quasi sopra la scrivania dove per lo più leggo, lavoro, scrivo. La mappa dell’Italia dopo le elezioni. Coloratissima. Il blu del centro destra, il giallo del Movimento 5 Stelle, il rosso del centro sinistra. La guardo e mi dico: Adesso è arrivato il momento di studiare. Che qualcuno studi. Che non abbia fretta.

Che cos’è quest’Italia? Che cosa hanno in testa gli italiani? Se quello fosse veramente il nostro ritratto, non potremmo davvero arrivare a una identificazione veritiera. Sono opinioni politiche? Sono scelte fatte da cittadini consapevoli del bene comune? E quei colori hanno a che fare con una sorta di guerra civile interna?

Io non credo. E non perché sia particolarmente ottimista. Semmai il contrario. Sono convinto che siamo, questo sì, davvero al centro di una battaglia culturale perduta, o forse mai realmente combattuta. Quando vedo il puntino rosso di Milano e di Torino, e forse solo di Milano centro e di Torino centro, in mezzo al blu, mi vengono in mente New York e San Francisco (sapevano a New York e a San Francisco che cosa avevano in testa i cittadini di Rock Springs dove ha stravinto Rex Rammell, il Trump del Wyoming? Avevano letto i racconti di Richard Ford ambientati in quella città alla fine degli anni ottanta del Novecento?), e poi mi viene in mente Londra centro del pre-Brexit (anche lì c’era qualcuno che aveva un’idea non contrastiva della città del Nord, di Preston, Lancashire o della stessa Birmingham di cui racconta Jonathan Coe?).

Milano è come New York e come San Francisco, da quel punto di vista: qui accade ciò che altrove non accade, qui si discute di diritti umani, qui c’è un intelligente assessore alle politiche sociali , qui ci sono gli archistar, la moda, l’editoria, qui siamo nella “città creativa Unesco per la letteratura”, qui ci sono la Casa della Carità, le Associazioni, il Volontariato, la Fondazione Feltrinelli, la Fondazione Prada, la Fondazione Mondadori, la collaborazione fra pubblico e privato nell’accoglienza di primo livello, per cui senti che l’inclusione è possibile - sia pur con tutte le contraddizioni del caso - come a New York e come a Londra.

E quel che accade altrove, a Rock Springs, Wyoming, a Preston, Lancashire, a Novi Ligure, a Castelfranco Veneto, Romano di Lombardia, non importa. L’Italia è una sterminata provincia, spesso si tratta di provincia ricca, ancora più spesso questa provincia coincide anche con l’Italia della cultura storica, dei monumenti, delle famiglie aristocratiche e delle tradizioni popolari.

A pensarci bene, la provincia del fascismo. Ma qui il fascismo del ventennio non c’entra. C’entrano invece le trasformazioni sociali, “antropologiche”, nonché (anche qui come nelle città) architettoniche, che hanno creato l’Italia “della villetta” (mono o bifamigliare): quel sublime concentrato di isolamento sociale, di trionfo del particulare, di asfissia ideale, di delirio psicologico e di assuefazione al cattivo gusto , quel diffuso monumento alla paranoia e all’orgoglio cellulare che è stato da una parte un simbolo di prosperità e autonomia ma dall’altra anche terreno di coltura di devianze e delitti interfamigliari.

Paradossalmente, nell’uno e nell’altro caso, siamo ignoranti. La politica di quelli che ci piace chiamare “valori” è ignorante. Non lo è ovviamente la Lega, non lo è il centro destra e non lo è neppure il Movimento 5 Stelle. Io non so se Salvini ha studiato l’humanitas della villetta, ma certamente ha ereditato quel che la Lega storica ha sempre saputo di quel mondo. Che cosa conosca o abbia intenzione di conoscere Di Maio, non saprei.

Nei primissimi anni sessanta Truman Capote andò a Holcomb, Kansas, e mise a fuoco un mondo immenso e immensamente ignoto – a partire da un delitto, è vero, ma venne fuori un ritratto sociale delle High Wheat Plains, del Kansas rurale, ricchissimo di umanità e di sfumature (i democratici si contavano sulle dita di una mano). L’opposizione metropoli/periferie è in realtà opposizione metropoli/provincia, quella provincia lì, sempre meno ricca, sempre più inquieta, sempre più diffusa. Non vuole altra cultura che non sia quella analgesica e televisiva dei tronisti e degli chef, quella virtualmente urlata dei social, quella squisitamente razzista del “fuori il diverso” (nero o non nero non importa) che bivacca davanti alle stazioni – non certo quello che i capomastri bresciani vanno a raccogliere nei luoghi convenuti, quello che si prende cura di nonni e di disabili, quello umiliabile in termini salariali.

Ebbene mi prende la sana curiosità che si possa sapere che cosa hanno in testa quelli che non riconoscono il tratto epocale della deriva dei continenti, la necessità di assumere la povertà del mondo come tema comune, la convivenza come un destino ricco di conseguenze. Sono certissimo che di quella che chiamiamo cultura, le aree blu e gialle della mappa temono una cosa sola: la complessità. Cosa c’è mai da apprendere che non sia già saputo altrove? La tecnologia non è esposta a nessuna forma di critica che non sia quella se funziona o non funziona.

Perfino la scuola è guardata con sospetto. La cultura umanistica contemplata nei programmi del centro destra rientra nella “potenzialità del turismo”. Detto questo, la spocchia di chi ritiene di saperla lunga è finita. Per “capire” è ancora presto. È necessario uscire dalle città per cominciare a guardare. Prendere appunti. Accelerare verifiche. Meglio se in comune. Fra i nemici non ci sono solo nemici e spesso, come diceva il poeta, fra quelli dei nemici c’è anche il nostro nome.

la Nuova Venezia, 25 marzo 2018. Dagli atti sembra che non ci sia altro destino. La giustizia formale rende possibile una trasformazione non voluta dalla comunità attuale né dallo strumento urbanistico del 1999. (m.p.r.) con riferimenti

La Vida di campo San Giacomo da l'Orio potrà diventare un ristorante, senza dover passare dal voto (incerto) del Consiglio comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Lo rivela l'accesso agli atti richiesto dai consiglieri comunali Maurizio Crovato (Lista Brugnaro) e Rocco Fiano (Lista Casson): «La dirigente del Commercio Stefania Battaggia e l'architetto Emanuele Ferronato, responsabile della pratica, ci hanno confermato che la Vida può aprire come ristorante, senza bisogno del nullaosta del Consiglio», commenta Crovato.

L'esperienza spontanea, stimolante e vivacissima che l'ex Vida è stata per cinque mesi - "liberata" da comitati e associazioni di cittadini, che ne hanno fatto un animato centro civico - pare così segnata, anche se dopo lo sgombero dei locali è ancora attivo un presidio, sventola lo striscione «No ste cavarne ea Vida», ci si ritrova per le "colazioni condivise in campo" si annuncia un nuovo calendario di appuntamenti cultural-ricreativi. Non tutto è ancora autorizzato, ma la porta al nuovo ristorante è spalancata. Il 6 marzo l'avvocato Bartolomeo Suppiej, per conto dell'imprenditore Alberto Bastianello - che ha comprato l'immobile dalla Regione per 911 mila euro - ha protocollato allo Sportello unico per l'edilizia l'atto con il quale «ritiene che possano essere autorizzate opere di manutenzione straordinaria volte alla riapertura della storica trattoria alla Vida, compatibilmente con la destinazione d'uso C1 commerciale risultante dall'atto di acquisto».

Ma come è possibile, stante il vincolo contenuto nella scheda 20 della variante urbanistica al piano regolatore per la città antica - che per la Vida prevede come «destinazione d'uso compatibili: musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, attrezzature associative, teatri, attrezzature religiose»? La risposta ufficiale è che in un secolo l'ex trattoria non ha mai perso i requisiti igienico-sanitari concessi dal Comune sin dal 1914 per farne un locale pubblico, tanto che quando la Regione Veneto l'acquistò ottenne l'autorizzazione sanitaria a farne sede della mensa aziendale. L'asso giocato dalla nuova proprietà sta nella missiva del gennaio 2005, con la quale il Comune - rispondendo a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Regione, per sapere quali fossero le destinazioni d'uso compatibili per la Vida - citava l'art. 21.2 della norma per la città storica, che per gli immobili preottocenteschi di tipo "Su" prevede sì le destinazioni cultural-artistico-religiose delle quali si sa, specificando (però) che «ove la destinazione d'uso in atto (prima del 31 maggio 1996, ndr) non sia tra quelle consentite o prescritte, nessun intervento, eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria, può essere realizzato se non volto ad attivare una destinazione d'uso consentita».

Proprio quella manutenzione straordinaria che chiede ora la proprietà. E qui sta il punto, perché se è vero che la trattoria a la Vida aveva aperto i battenti nel 1914 - sostiene la nuova proprietà, atti alla mano - una volta passata in mano pubblica, la Regione ha ottenuto nel 1978 e nel 1980 l'autorizzazione sanitaria a "esercizio di tipo A (mensa aziendale) per i soli dipendenti regionali. Sono passati 37 anni, la Vida è stata più volte occupata, poi è diventata un archivio, ma tanto basta all'attuale proprietà per rivendicare come tuttora vigente la secolare destinazione commerciale scritta nell'atto notarile di compravendita dei 200 metri quadrati con affaccio su campo San Giacomo da l'Orio, chiedendone, perciò, la semplice manutenzione per riaprire l'antica trattoria. «La dirigente Battaggia mi ha confermato che le cose stanno così», chiosa Crovato. Intanto, pende ancora il sequestro preventivo deciso dal giudice di pace, per far sgomberare l'immobile dopo l'occupazione. Nuovo ristorante, ma senza pergola. Nel "pianino" del campo non sono previsti tavoli, né sedie, né vigne davanti alla Vida. Se ne riparlerà tra 5 anni: un atto al voto del Consiglio comunale.

L'articolo originale lo trovate qui.

riferimenti

Sulla vicenda del bene pubblico ex Teatro dell'anatomia chiamato Vida si vedano su eddybur Giù le mani dai luoghi pubblici di Vera Mantegoli, A Venezia la Vida torna in strada di Giacomo Maria Salerno.

Città Nuova, 24 Marzo 2018. Intervista al portavoce del Forum italiano dei movimenti per l’acqua, che si riunisce a Roma dopo un viaggio di mobilitazione per difendere il diritto all'acqua e l'esito del referendum, ignorato dalle forze politiche, che per la maggior parte hanno continuato a privatizzare. (i.b).

È cosa nota. In Italia, di fatto, non è stato applicato finora l’esito del referendum sull’acqua del 2011 che chiedeva di riconsegnare la gestione del ciclo idrico alla mano pubblica. Di questa battaglia si è fatto paladino, a suo tempo, il M5S mentre nel Pd, soprattutto tra i giovani, il dibattito dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo ha toccato anche la contraddizione del mancato rispetto della volontà popolare.

Cerchiamo di capire lo stato delle cose con questa intervista a Paolo Carsetti, segretario e portavoce del Forum italiano dei movimenti per l’acqua. Cioè la realtà eterogenea che non ha mai cessato di portare avanti le istanze per l’applicazione del referendum popolare e che, sabato 24 marzo, si radunerà a Roma al termine di un viaggio di mobilitazione in giro per l’Italia per promuovere “Il diritto all’acqua, per il diritto al futuro”. Secondo Carsetti, «l’acqua e i beni comuni possono essere un nuovo orizzonte di senso in grado di connettere terreni e conflitti diversi, di parlare potenzialmente a tutti ben al di là dei recinti angusti della politica di palazzo e ricostruire alle radici una diversa cultura collettiva».

Per chi non ha seguito da vicino in questi anni ci puoi dire che effetto ha prodotto il referendum vinto sull’acqua pubblica?

Abbiamo assistito ad una reazione decisa, quasi feroce, delle lobby economico-finanziarie. L’attacco all’esito referendario non si è fatto attendere e il mantra delle privatizzazioni è tornato ad essere il faro delle élite politiche che governano il nostro Paese. Dal pronunciamento popolare del referendum l’emersione della crisi economico-finanziaria a livello globale ha costretto prima a sterilizzare l’esito referendario per poi riprendere il cammino delle privatizzazioni. Oggi si utilizza una strategia ben più subdola di quella sconfitta dal referendum, ovvero non si obbliga più alla privatizzazione ma si favoriscono i processi che puntano a raggiungere il medesimo obiettivo attraverso la promozione di operazioni di fusione e aggregazione tra aziende.

In che modo agisce questa tattica?

La strategia si incentra sulla creazione di alcune grandi aziende multiservizio quotate in Borsa, che gestiscono i fondamentali servizi pubblici a rete (acqua, rifiuti, luce e gas) e hanno un ruolo monopolistico in dimensioni territoriali significativamente ampie. Allo stato attuale s’intende far avanzare un processo di progressivo allargamento verso i territori limitrofi delle “4 grandi sorelle”: Iren proiettata in Piemonte, Liguria e la parte occidentale dell’Emilia-Romagna; A2A che tende a diventare l’unico soggetto gestore in Lombardia; Hera che occupa la parte dell’Emilia-Romagna che va da Bologna a Rimini e guarda a tutto il Triveneto e alle Marche; Acea che si espande dal Lazio all’Umbria, alla Toscana e parte della Campania. In questo quadro, s’inizia a delineare anche ciò che si muove nel Mezzogiorno, dall’accaparramento delle fonti alla creazione di un potenziale “gestore del Sud Italia” così come indicato nell’ultima legge di stabilità.

Questo ostracismo del sistema giustifica la mancanza di fiducia nelle forze politiche?

Certamente il mancato rispetto della volontà popolare e il sostanziale aggiramento dell’esito referendario ha contribuito ad approfondire la distanza tra la società civile e le forze politiche. A mio avviso ciò non può e non deve costituire un alibi per non proseguire un percorso di mobilitazione, sensibilizzazione e formazione volto all’azione.

Ad ogni modo cosa ha prodotto l’impegno dei movimenti per l’acqua pubblica?

A quasi 7 anni dal referendum possiamo dire di aver contenuto la spinta privatizzatrice, di aver contribuito non poco alla rottura socio-culturale sul tema della liberalizzazione dei servizi pubblici. Abbiamo costruito con testardaggine un fronte europeo, prima inesistente, senza il quale oggi saremmo sicuramente più deboli. Siamo riusciti ad analizzare approfonditamente i meccanismi del calcolo della tariffa e del reinserimento della remunerazione del capitale da parte dell’Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), oggi Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e abbiamo avuto la capacità di strutturare un calcolo per l’autoriduzione delle bollette lanciando la campagna di “Obbedienza civile”.

Un cammino irto di ostacoli, dunque, ma con quali risultati?

Abbiamo pervicacemente lavorato alla promozione della nostra legge per la gestione pubblica del servizio idrico, anche contribuendo alla nascita dell’integruppo parlamentare per “L’acqua bene comune”, e l’abbiamo difesa con forza dall’ennesimo attacco del Pd e della maggioranza che alla Camera hanno stravolto la legge approvandone un testo che, a partire dalla soppressione dell’articolo 6 che disciplinava i processi di ripubblicizzazione, ne ha ribaltato il senso. Abbiamo costruito una campagna nazionale, anche attraverso la raccolta di 230.000 firme consegnate alla Presidente della Camera, contro l’approvazione dei “decreti Madia” sulle società partecipate e sui servizi pubblici tramite i quali il Governo si poneva l’obiettivo di rilanciare i processi di privatizzazione di tutti i servizi a rete, dall’acqua all’energia, dai rifiuti al trasporto pubblico locale, espropriando gli Enti Locali e le comunità territoriali di ogni facoltà nel determinare l’articolazione territoriale dei servizi e le politiche tariffarie. Anche grazie alla nostra mobilitazione il Governo è stato costretto a ritirare il decreto sui servizi pubblici locali. Una vittoria della mobilitazione e dell’applicazione della Costituzione!

Cosa avete da dire sull’esperienza dell’azienda ABC (acqua bene comune) promossa dal comune di Napoli?

Se facciamo riferimento alle grandi metropoli, ABC Napoli è un’esperienza unica in Italia. D’altra parte va ricordato che esistono molti altri comuni, di piccole dimensioni, che hanno ripubblicizzato il servizio idrico. L’amministrazione napoletana avviò la trasformazione della società per azioni (Arin S.p.A.) in azienda speciale subito all’indomani del referendum proprio a volerne recepire immediatamente l’esito. Il percorso è proseguito in maniera decisa e oggi ABC Napoli costituisce la prova che la ripubblicizzazione dell’acqua è possibile e s’inserisce a pieno nella tendenza internazionale che vede centinaia di municipalità in giro per il mondo riprendersi la gestione diretta del servizio idrico dopo anni di mala-gestione privata. Si tratta di un percorso molto complesso che abbisogna ancora di un passaggio fondamentale, la definizione compiuta della gestione partecipativa. La partecipazione alla gestione della comunità locale, intesa come comunità di lavoratori e utenti, è l’unico antidoto rispetto al rischio di replicare errori del passato, ossia una gestione pubblica poco attenta ai reali bisogni del territorio. La proprietà pubblica del bene è una condizione necessaria ma non sufficiente. Per questo il nostro auspicio è che a Napoli e in ABC si arrivi quanto prima a definire strumenti di partecipazione concreti e reali.

Quale è la vostra aspettativa verso un eventuale esecutivo a guida M5S?

Per il momento la stella dell’acqua pubblica non ha brillato particolarmente nelle amministrazioni pentastellate, a meno che non si portino a conclusione alcuni percorsi, che guardano alla gestione pubblica dell’acqua, faticosamente avviati a Roma e Torino. L’auspicio è che si tratti realmente di una stella e non di una meteora che svanisce alla prova del governo delle istituzioni.

Gli enti locali hanno tuttavia molto limiti nel loro operare…

I diritti vengono sempre più logorati anche mettendo sotto attacco gli Enti Locali e la democrazia di prossimità, senza la quale ogni legame sociale diviene contratto privatistico e la solitudine competitiva l’unico orizzonte individuale. Si restringono, così, i parametri del patto di stabilità interno facendo diventare gli Enti Locali i luoghi sui quali far precipitare la crisi. Si costruiscono meccanismi predatori attraverso l’imposizione di piani di rientro dal debito. Si realizza, così, la cosiddetta “trappola” del debito. Un debito per gran parte illegittimo creato dalla progressiva finanziarizzazione dell’economia e della società. Ciò che era socialmente inaccettabile, ovvero privatizzazioni dei servizi, vendita del patrimonio pubblico, restringimento degli spazi di democrazia, diviene politicamente inevitabile anche perchè interiorizzato da gran parte delle forze politiche che governano sia a livello nazionale che locale.

Quindi cosa resta da fare?

Di fatto non sussiste un impedimento concreto alla possibilità degli Enti Locali di riprendersi la gestione diretta del servizio idrico e quindi ripubblicizzare. Purtroppo, l’unico impedimento è l’assenza di volontà politica di una gran parte degli amministratori locali perché, di fatto, subalterni alla logica delle privatizzazioni e intimoriti da una serie di norme che rendono maggiormente complicata la strada della gestione pubblica, ma non impossibile. Le politiche monetariste e di austerità sono diventate lo strumento mediante il quale scaricare gli effetti sui cittadini. I vincoli di bilancio diventano prioritari rispetto alla garanzia dei diritti fondamentali. Di fatto siamo alla cinica attuazione dell’aforisma di Friedman secondo cui «lo shock serve a far diventare politicamente inevitabile ciò che è socialmente inaccettabile». Purtroppo la crisi sistemica nel nostro Paese si innesta dentro un profondo degrado delle istituzioni e della democrazia e dentro un’altrettanto profonda frammentazione delle relazioni sociali. L’aspettativa è che chi si candida a governare il nostro Paese abbia ben chiari quali siano i reali ostacoli per poterli affrontare e rimuovere.

Ripreso dal sito di Città Nuova, qui raggiungibile.

la Stampa online, 23 marzo 2018. i limiti dello "sviluppo" forsennato si sono superati da tempo, nonostante le prediche dei pochi capaci di guardare al di là del loro naso. Per ora il prezzo lo pagano gli sfrattati dallo sviluppo, ma domani...

«Nel 2050 143 milioni di persone saranno “migranti climatici” l rapporto della Banca mondiale sulle migrazioni climatiche chiarisce le enormi dimensioni un fenomeno potenzialmente devastante, con cui dovranno confrontarsi i Paesi nell’epoca del climate change»

“Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration”. Il titolo del rapporto della Banca mondiale sulle migrazioni climatiche, pubblicato lunedì 19 marzo, ha il merito della chiarezza. Perché tratta di un fenomeno di dimensioni enormi e dalle conseguenze potenzialmente devastanti, con le quali dovranno confrontarsi i Paesi nell’epoca del climate change.

Il rapporto concentra l’attenzione su tre regioni, l’Africa subsahariana, l’Asia del Sud e l’America latina, che rappresentano il 55% della popolazione dei Paesi in via di sviluppo. Gli esperti interpellati dall’istituto internazionale, stimano infatti che questa area geografica potrebbe subire degli spostamenti interni, al di là dei conflitti armati, di un’ampiezza pari a 143 milioni di persone entro il 2050.

L’istituto di Washington, tuttavia, non si accontenta di interpretare il ruolo della Cassandra, ma fornisce anche alcuni spunti di riflessione. “Il cambiamento climatico sta già avendo un impatto sugli spostamenti della popolazione e il fenomeno potrebbe intensificarsi”, afferma John Roome, responsabile dei cambiamenti climatici presso la Banca Mondiale. Ma se riusciamo a limitare le emissioni di gas serra e incoraggiare lo sviluppo attraverso azioni nel campo dell’istruzione, della formazione, dell’uso del territorio ... ci saranno “solo” 40 milioni di migranti climatici, e non 143 milioni, a cui queste tre regioni dovranno far fronte. La differenza è enorme”, sostiene il funzionario, convinto che una crisi migratoria su vasta scala possa evitarsi, purché si prevengano questi massicci spostamenti interni.

La Banca Mondiale basa le sue analisi su tre casi studio rappresentati da alcuni paesi in via di sviluppo: Etiopia, Bangladesh e Messico. Per ottenere le informazioni più accurate possibili, i ricercatori dell’Earth Institute della Columbia University, dell’Istituto di ricerca demografica della New York University e del Potsdam Institute per la ricerca sull’impatto del clima, hanno costruito un modello che incrocia diversi indicatori, come l’aumento della temperatura, i cambiamenti nelle precipitazioni, l’innalzamento del livello del mare, con dati demografici e socio-economici.

Seguendo la logica adottata dal gruppo di esperti del Panel delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (IPCC), i ricercatori hanno organizzato le loro proiezioni intorno a tre scenari: uno pessimista, in cui le emissioni di gas serra rimangono elevate e lo sviluppo economico diseguale; uno intermedio, dove l’economia migliora e le emissioni si arrestano; infine, uno scenario con un’evoluzione “compatibile con il clima”, che associa una riduzione delle emissioni a dei progressi nello sviluppo sociale.

Nello scenario “pessimista” esplorato dagli esperti, l’Africa subsahariana potrebbe doversi confrontare, alla fine del secolo, con uno spostamento interno di 86 milioni di persone. Mentre l’Asia meridionale e l’America latina, entro il medesimo orizzonte temporale, potrebbero registrare rispettivamente 40 e 17 milioni di migranti climatici.

Il rapporto evidenzia anche la molteplicità dei fattori che costringono le persone a lasciare i loro paesi d’origine, distinguendo delle caratteristiche specifiche proprie di ciascuna regione. In Etiopia, un paese prevalentemente agricolo e caratterizzato da una forte crescita demografica (fino all’85% entro il 2050), è il crollo dei raccolti che costituisce la prima causa di migrazione. Il Bangladesh è indebolito in particolare dall’erosione delle sue zone costiere e dalle difficoltà di accesso all’acqua potabile. Il Messico, invece, vede il dilagare nei centri urbani delle popolazioni che vivono nelle aree rurali colpite dagli effetti del riscaldamento globale.

Il campo di applicazione dello studio fa discutere. Gli autori del rapporto, decidendo di esaminare solo gli spostamenti superiori ai 14 chilometri, non hanno considerato le realtà dei piccoli stati insulari, che sono già oggi le prime vittime dei cambiamenti climatici. Il documento non fa neanche menzione delle discussioni in corso sulla definizione dello status giuridico di questi migranti climatici. Di fronte a questo vuoto giuridico, l’Assemblea generale delle Nazioni unite dovrebbe adottare il prossimo settembre, un Patto mondiale sulle migrazioni. Un’iniziativa che però è già stata indebolita da una decisione di Donald Trump. All’inizio di dicembre 2017, il presidente repubblicano ha annunciato infatti il ritiro degli Stati Uniti da questo progetto, perché giudicato incompatibile con la politica migratoria americana.

Articolo ripreso dalla pagina qui raggiungibile

la Stampa, 22 marzo 2018.Non sembra che l'attuale presodente del Brasile sia un ambientalista a 18 carati, ma l'iniziativa che sponsorizza, ospita e illustra in questo scritto è indubbiamente interessante

L’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base - tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e condizione per la vita umana - è un diritto. Oppure 2 miliardi di persone nel mondo sono prive di una fonte d’acqua sicura in casa; circa 260 milioni, più dell’intera popolazione brasiliana, devono camminare più di mezz’ora per raggiungerla e 2,3 miliardi hanno carenza di servizi igienici. Garantire l’accesso a questo bene è una delle principali sfide del nostro tempo.

In Brasile si concentra il 12% dell’acqua dolce del pianeta, eppure non siamo immuni dai problemi relativi all’acqua. Le grandi città hanno affrontato la mancanza di approvvigionamento, ma persiste l’inaccettabile carenza di servizi igienico-sanitari. È nota la sofferenza che le siccità causano nel Nordest brasiliano.

Per rispondere a tali pressanti domande ospitiamo in questi giorni a Brasilia l’

ottavo Forum Mondiale dell’Acqua, con più di 40 mila partecipanti provenienti da oltre 160 Paesi. Sono presenti capi di Stato e di governo, governatori e sindaci, parlamentari e magistrati, rappresentanti di organizzazioni internazionali e del mondo accademico, del settore privato e della società civile. Una diversità di attori che arricchisce il Forum.

La scelta del Brasile come Paese ospitante del più importante evento globale sulle risorse idriche non stupisce. Abbiamo già ospitato Rio 92 e Rio +20, in cui si è sottolineato lo stretto rapporto tra sostenibilità idrica e sviluppo. Più di recente, siamo stati tra i primi a ratificare l’Accordo di Parigi su una delle principali minacce al diritto all’acqua: il cambiamento climatico.

Questo tradizionale protagonismo estero è ancorato a misure concrete sul piano interno. Il Brasile è consapevole che acqua e servizi igienico-sanitari sono sinonimi di preservazione ambientale e noi abbiamo fatto della sicurezza idrica il pilastro delle nostre politiche per l’ambiente. Per preservare i corsi d’acqua, abbiamo implementato il programma «Piantatori di fiumi», con l’impiego di strumenti digitali nella difesa delle sorgenti e delle aree di preservazione permanente.

Abbiamo fatto grandi progressi anche nella protezione delle foreste, ampliando le aree di conservazione e invertendo la curva della deforestazione in Amazzonia, in precedenza in ascesa. E stiamo per creare due vaste aree di tutela della biodiversità marina. È così, proteggendo gli ecosistemi, che proteggeremo le nostre fonti d’acqua. Avere acqua è essenziale, ma non sufficiente. È necessario che essa raggiunga chi ne ha bisogno.

Proprio di questo tratta un antico progetto, la trasposizione del fiume São Francisco, che stiamo ultimando a beneficio di 12 milioni di abitanti del Nordest. Già concluso l’asse che porta acqua in Pernambuco e Paraíba, siamo ora nella fase finale del tratto che raggiungerà il Ceará. Nel contempo, non trascuriamo la sostenibilità: abbiamo lanciato il progetto «Novo Chico», teso alla rivitalizzazione del fiume São Francisco.

Quanto ai servizi igienico-sanitari, stiamo concludendo un progetto di legge teso a modernizzare il quadro normativo del settore e incoraggiare nuovi investimenti. A spingerci è la ricerca per l’universalizzazione di questo servizio di baseQuesto è il Brasile che ospita il Forum Mondiale dell’Acqua: un Brasile in cerca di soluzioni comuni per problemi globali, che fa e continuerà a fare la propria parte per preservare la nostra risorsa naturale più preziosa.

L'autore è Presidente della Repubblica Federativa del Brasile

Avvenire, 21 marzo 2018. Scoppiano ancora guerre per il possesso di uno dei più preziosi beni comuni dell'umanità. Sempre più frequenti e sanguinose saranno se parsimonia di risorse scarse e austerità negli stili di vita non prevarranno anche nei popoli spreconi

Dopo le città ortogonali inventate dai greci e quelle fortificate nel Medioevo, stiamo entrando nel secolo delle «città-spugna»? C’è da augurarselo, suggerisce l’ultimo rapporto Onu sulla valorizzazione delle risorse idriche mondiali, appena pubblicato con il titolo: «Le soluzioni fondate sulla natura per la gestione dell’acqua». In Cina, «entro il 2020, 16 “città-spugna” pilota saranno costruite su una superficie di oltre 450 chilometri quadrati, con più di tremila progetti di costruzione previsti e investimenti per un ammontare totale di 8,65 miliardi di yuan», evidenzia il rapporto, a proposito degli abitati avveniristici dotati di tetti vegetalizzati, rivestimenti permeabili al suolo ed altre soluzioni per captare, canalizzare, purificare, riutilizzare l’acqua piovana, di fronte al rischio di una grande sete planetaria nei prossimi decenni, fra crescenti consumi e annosi sprechi.

Ma gli scenari pessimistici non sono ineluttabili, sostiene il rapporto, presentando le strade già percorse o percorribili apparentate alle città-spugna. Ad accomunarle è il fatto di abbinare spesso l’ingegneria idraulica “grigia” convenzionale (acquedotti, canalizzazioni, sbarramenti ecc.) con soluzioni sapienti di gestione idrica che imitano la natura, oppure sfruttano processi chimico-fisici naturali. Certe pratiche anche antiche, spesso finanziariamente vantaggiose e talora inclusive delle popolazioni locali, potranno correggere la cecità mostrata nei contesti urbani e non in cui si è abusato del cemento.

La preservazione di ecosistemi umidi nelle campagne limita le inondazioni che hanno minacciato di recente pure Parigi ed altre grandi capitali, permettendo al contempo di alimentare gradualmente le preziosissime falde acquifere sotterranee. L’emergenza sete c’è già e lo si è visto anche a Roma e in altre città italiane. «Un terzo dei più grandi sistemi d’acqua sotterranei del mondo sono già in situazione di sofferenza», evidenzia lo studio, prefigurando gli scenari futuri: «Un forte aumento dei prelievi delle acque sotterranee dell’ordine di 1.100 chilometri cubi è previsto entro il 2050, il che corrisponderebbe a un aumento del 39% rispetto ai livelli attuali». Ampiamente trascurate in passato, le tecniche “verdi” appaiono vieppiù come un possibile salvagente planetario. Questo cambio di rotta «è essenziale per affrontare il problema della penuria d’acqua attraverso il capitolo dell’approvvigionamento idrico», soprattutto perché l’approccio “verde”’ «è riconosciuto come il principale modo per garantire la sostenibilità delle risorse idriche per l’agricoltura ».È infatti proprio per irrigare i campi che si consuma e si consumerà ancora gran parte dell’acqua necessaria all’umanità: oggi circa il 70%, contro il 10% per usi domestici e il 20% per l’industria. Favorire con soluzioni naturali la penetrazione graduale dell’acqua piovana nei suoli, attraverso tecniche conservative di aratura, semina, policoltura o silvicoltura, appare dunque ormai una posta in gioco decisiva. Se resta vero che «i flussi ascendenti e discendenti d’acqua e d’energia attraverso il suolo sono vasti e strettamente legati», come ricorda il rapporto, non si dovrà più sottovalutare un’oculata preservazione del ciclo idrogeologico, più che mai vitale per le popolazioni di tanti territori. Soprattutto nelle città e campagne d’Africa ed Asia, dove si prevede la maggiore crescita di popolazione del secolo.

Studio sintetico a cura dell’Unesco in cui convergono dati e lavori anche di altre agenzie Onu, sostenuto finanziariamente dal Governo italiano e dalla Regione Umbria, il rapporto coincide con l’8a edizione del Forum mondiale dell’acqua a Brasilia (18-23 marzo) e la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo).A Brasilia il Forum mondiale sul più prezioso dei beni Le Nazioni Unite rinnovano l’allarme sull’emergenza-sete. Valorizzare le risorse.

Articolo tratto da Avvenire, dalla pagina qui raggiungibile

Ci sono luoghi dove la popolazione è ancora saggia e si rifiuta di sacrificare un paesaggio secolare, vissuto come patrimonio indennitario - e al tempo stesso universale - immolandolo a uno sviluppo energiforo e lontano. Accade in Sardegna, in Barbagia"

La Sardegna soleggiata e ventosa, prateria per le scorribande dei nuovi speculatori dell'energia. Ideale la bassa densità abitativa, ovviamente favorevole la circostanza dei grandi spazi vuoti per accogliere gli impianti da fonti rinnovabili: lontano dagli occhi potrebbe svanire l'attenzione sull'impatto. Difficile invece contenere i timori delle popolazioni che cominciano a reagire in modo inatteso ai tentativi di insediare torri eoliche e distese di specchi pure nelle campagne distanti.

Tocca ora a Bitti (Nuoro) sentire forte la minaccia. Quanto basta perché si ribelli la comunità: orgogliosa, forte di un sentimento civico che non ti aspetti da un gruppo sociale di 3mila abitanti (6mila, a metà del secolo scorso). Eppure basta guardarsi attorno per capire la relazione tra i bittesi e il paesaggio: si vede nell'ordine del territorio alle quote più elevate come nell'area urbana. Un' appartenenza alle strade e alle piazze. Lo dice quella ventina di chiese in un tessuto minuto ma costituito da tanti quartieri, più delle contrade di Siena.

Una concentrazione di intellettuali che non si trova nelle città, personalità autorevoli con lo sguardo curioso sul mondo, come Giorgio Asproni a metà Ottocento in contatto con Garibaldi, Cattaneo, Bakunin.

|

| le case e i monti di Bitti |

Potrebbe cambiare per sempre il paesaggio attorno a Bitti. Si vedrebbe da molto lontano quella dozzina di torri eoliche in programma, alte 150 metri (poco meno della Mole Antonelliana). Con l'esteso corredo infrastrutturale che interromperebbe continuità ecologiche e potrebbe fare scempio di biodiversità e di beni culturali. Un danno per le attività agropastorali. Ma nel nome della solidarietà energetica nazionale. Come se l'isola non avesse già dato un sostanzioso contributo alla industrializzazione del Continente tra Otto e Novecento. Grandi quantità di legna e carbone vegetale – carburante di qualità – per fare girare le macchine a vapore altrove, dai telai ai battelli. Il patrimonio boschivo dell'isola ridotto in quel tempo di circa il 70%, e non solo a causa di incendi – come dimostrano gli studi di Fiorenzo Caterini. Tantissimi alberi sardi sacrificati per conservare le foreste di altre regioni. Nell'isola si chiamavano selve – sovrabbondanti per i bisogni di pochi abitanti – , e alle quali si dava poco valore.

|

| Quartetto vocale di Bitti |

Ed è toccato al forestiero Alberto Larmora contrastare con successo il programma di un avvocato modenese, pronto a portarsi via – praticamente gratis – 100mila querce. Un caso fortunato, figurarsi in quell'epoca. La Sardegna povera e condiscendente: condannata a subire progetti di chi prendeva senza restituire nulla, come solo alcuni hanno osservato sollecitamente. Ad esempio Gramsci che nel 1919 imputava ai piemontesi la distruzione delle foreste dei sardi “ai quali non hanno mai dato scuole, né acquedotti, né porti, né giustizia (...)”.

L'aggressione è proseguita, e nel secondo Novecento con un rovesciamento del paradigma. Mettere invece di portare via. Fabbriche inquinanti, poligoni militari, e di recente gli impianti per catturare sole e vento, le trivelle in attesa. Nelle coste il ciclo edilizio perpetuo. Tutto favorito dalla poca popolazione dell'isola e dal valore sottostimato di terre. E secondo la convenienza degli investitori guardati con fiducia malriposta. Si credevano benefattori come oggi il gruppo Siemens-Gamesa deciso ad accomodarsi nel tranquillo altopiano di “Gomoretza” a Bitti, raccontandolo come “giacimento energetico rinnovabile” dove i giovani bittesi saranno addestrati alle professioni hi-tech da esportare nel mondo. La parodia della storia che si ripropone nelle forme tragiche della postmodermità. Produrre energia nell'isola per rivenderla chissà dove, benché in Sardegna non ne serva e quella utilizzata costi di più. Il solito paradosso dello sfruttamento di territori che arricchisce pochi e trasferisce i benefici altrove.

Si comincia a capirla la sconvenienza, pure dove la vita è grama e le promesse di lavoro ovviamente allettanti. Per questo il dissenso all'impianto a “Gomoretza” assume un valore simbolico. Grazie al Comitato “Santu Matzeu”, a guida femminile, che non vuole quelle macchine rotanti nell'orizzonte di Bitti. E ha deciso di combattere perché le terre non perdano la vocazione agropastorale.

|

| Costume femminile |

E la Regione ? Aveva fatto la mossa giusta: la delibera di Giunta del 7/8/ 2015 per indicare i siti non idonei all' installazione di impianti eolici. Necessaria dopo i tentativi di contenere gli effetti del D.Lgs. 387/2003 in materia di energia censurati dalle sentenze della Corte Costituzionale: giudicato “astratto” il diniego agli aerogeneratori e simili. Si trattava di coglierle fino in fondo le sollecitazione dei giudici costituzionali ad esercitare le prerogative regionali per installare gli impianti da fonti rinnovabili nei luoghi più adatti. E compatibilmente con l'interesse pubblico. Oggi ci si interroga se un successivo atto – peraltro annunciato nella delibera – e soprattutto l'estensione del Ppr alle zone interne, non avrebbero consentito di rimediare ai difetti dell' art. 112 delle Norme di attuazione del Ppr, dove peraltro si rimanda a uno “studio specifico” per stabilire la localizzazione di impianti eolici. Senza questi adempimenti supportati dalle motivazioni per la tutela del paesaggio rurale, sarà complicato difendere il territorio di Bitti e di altri comuni isolani. Ma provarci è indispensabile. E conterà, come in altre occasioni, l'attenzione dell'opinione pubblica del Paese.

la Repubblica, 17 marzo 2018. Napoli, città dei contrasti: da un lato un complesso conventuale, San Paolo Maggiore, che si disfa per l'incuria dei suoi vecchi tutori, e dall'altro Sant'Eframo Nuovo, che resuscita e diventa Je so' pazzo, grazie all'ingresso di un nuovo popolo risanatore.

Il corpo di Napoli si disfa, ci precipita addosso. Non è un incidente quello di ieri, non una fatalità: ma l’ovvia, annunciatissima conseguenza di decenni di abbandono.

Quando, nel pieno Seicento, Napoli era la più grande metropoli d’Italia e una delle prime d’Europa, nel suo cuore antichissimo sorse una città nella città. Centinaia di chiese, conventi, monasteri, confraternite: una immensa ‘Napoli sacra’ che non conteneva solo luoghi di culto o dormitori, ma anche chiostri in cui il silenzio era rotto solo dalle acque abbondantissime delle fontane; incantati e profumatissimi giardini di agrumi; biblioteche; farmacie; opere d’arte d’ogni sorta. «Non è omo che non la brami, e che non desideri di morirvi … Napoli è tutto il mondo!» scriveva l’accademico Ozioso Giulio Cesare Capaccio nel suo Forastiero (1634). Il convento di San Paolo Maggiore era uno dei luoghi più illustri di questo ombelico del mondo: sorto sull’agorà della Napoli greca, ridette vita al tempio dei Dioscuri, usandone le colonne e conservandone l’aura. Ed è in uno dei suoi due chiostri che ieri sono venute giù due volte: senza provocare una strage solo per miracolo.

I lavori in corso erano quelli del Grande Progetto Unesco che, lentissimamente, sta finalmente provando a salvare ciò rimane del centro di Napoli. Dove nel Seicento si visitavano 400 chiese, quelle accessibili e in discrete condizioni sono oggi una cinquantina. Almeno altre duecento esistono ancora: ma sono sprangate per tutti tranne che per i ladri che le spogliano inesorabilmente di marmi barocchi che finiscono nelle ville dei boss, o sul mercato internazionale. Moltissime altre sono chiuse, spesso dal 1980: pericolosamente siringate di cemento dopo il terremoto, e poi riempite di ponteggi, disseminate di piccioni e topi in decomposizione, coperte da una infinita coltre di polvere.

Negli ultimi decenni questa vertiginosa e perduta Napoli Sacra è stata la grande rimossa di ogni politica culturale. Lo Stato, il Comune e la Curia (i principali proprietari di un patrimonio frammentatissimo) si sono dedicati agli eventi, all’industria delle mostre, da ultimo ai musei: dimenticando, però, il corpo di Napoli. Che ora ci ricorda che esiste nell’unico modo possibile: sfarinandosi.

Sono mancati i soldi, certo. Ma prima ancora l’attenzione, l’amore, la conoscenza: e, soprattutto, un progetto unitario. Una visione chiara di come ridare senso a questa enorme città nella città senza stravolgerne il carattere storico e artistico, anzi tutelandolo ed esaltandolo. Mentre la Curia affitta chiese mirabili a improbabili imprenditori, e il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno organizza mostre con i pezzi pregiati, solo la giunta di De Magistris ha dimostrato di avere un’idea: per esempio destinando l’ex Asilo Filangieri (che è parte di una altra grande insula monastica, quella di San Gregorio Armeno) ad un esemplare uso civico. È da qua che bisogna ripartire: perché la nostra generazione non salverà il corpo di Napoli se non saprà dargli un’anima nuova.

la Nuova Venezia, Corriere del Veneto, 13-15 marzo. Per salvare 5 aziende, e all'insegna di “consumo zero di territorio” si dà il via allo scempio: la cava in galleria nel Parco dei Colli Eugani. (m.p.r.)

la Nuova Venezia, 15 marzo 2018

CAVE, SI' ALLA LEGGE

«ORA SI VOLTA PAGINA»

di Albino Salmaso

«Nuove norme approvate: via libera ai tunnel per estrarre la trachite nel Colli Euganei ma stop a nuove concessioni»

Venezia. Piano cave, tutti d'accordo: dopo 36 anni di anarchia si gira pagina. La frase porta la firma di Maurizio Conte e Maurizio Calzavara, che hanno dato l'imprinting alla legge, approvata con 31 sì e 14 no (Pd e M5S e Cristina Guarda di Amp). La filosofia è il "consumo zero" del territorio, con lo stop a nuove concessioni e il test verità ci sarà la prossima settimana con il Prac. La legge Fracanzani varata nel 1971 per la tutela dei Colli Euganei finisce in soffitta e si apre la stagione delle "gallerie di trachite" per salvare cinque aziende tra Vo, Zovon, Montemerlo e Cervarese Santa Croce: quelle pietre formatesi 35 milioni d'anni fa, nell'era dell'Oligocene, sono un tesoro per la tutela dei centri storici.

Senza "masegne" di trachite, Venezia sarebbe una distesa di brutale cemento e così le piazze medievali di Padova, Vicenza e Verona e di mezza Italia, ma c'è sempre un punto di equilibrio da rispettare: la tutela dell'ambiente. E su questo tema il confronto si è fatto molto serrato, con il Pd e il M5S che hanno dato battaglia, con un insolito battibecco tra Andrea Zanoni e Silvia Rizzotto. «I comuni sono stati spogliati di ogni potere e si lascia assoluta libertà agli imprenditori nell'apertura di cave» ha detto il consigliere Pd durante la presentazione di uno dei suoi sessanta emendamenti, tutti bocciati. Immediata la replica della capogruppo della Lista Zaia: «Ma consigliere Zanoni, lei ha letto bene la legge? Ha capito o no che abbiamo impedito l'apertura di nuove cave? Zero concessioni. Ripeto: si congela la situazione attuale» ha urlato la capogruppo Silvia Rizzotto per dare il buongiorno all'aula, verso le 11.40 di ieri.

Lo scoglio più duro, l'articolo 32, ha occupato tre ore di dibattito, con il Pd e il M5S contrari al «colpo di mano maturato in commissione e mai discusso». È sempre Andrea Zanoni che va all'attacco, sostenuto da Graziano Azzalin e Claudio Sinigaglia: «L'articolo 32 arriva fuori sacco in commissione e si configura in aperta contraddizione con la legge istitutiva del parco dei Colli Euganei perché cancella il vincolo ambientale naturalistico per anteporre gli interessi di poche aziende». Luciano Calzavara, l'ex sindaco di Jesolo e relatore del provvedimento, non si perde d'animo: «È stato il comune di Vo a chiedere la sperimentazione delle cave-tunnel di trachite, si parte con una concessione di cinque anni nel rispetto di due esigenze: tutelare l'ambiente e bloccare lo sfregio dei Colli Euganei e al tempo stesso garantire la fornitura di questo pregiato materiale ai sindaci che vogliono rendere più belle le nostre città».

Alle 13 si passa alle dichiarazioni di voto. Parla Manuel Brusco del M5S: «La svolta è troppo timida, ci vuole più coraggio nelle sanzioni contro chi sgarra. Le Province sono tagliate fuori. Voteremo contro», dice l'alfiere delle battaglie contro i Pfas. Parla Massimo Giorgetti, (FI), che bacchetta Zanoni perché il governo Gentiloni ha impugnato alla Corte costituzionale la norma con cui il Veneto blocca le nuove cave: Roma sostiene che abbiamo violato la direttiva Bolkestein sulle liberalizzazioni e voi ci fate la predica. State zitti che vi conviene.

Ci sono delle norme rivoluzionarie: nelle aree ricomposte delle cave si potranno coltivare i noccioli per la Nutella o la marijuana per attività terapeutica senza sprecare territorio. Mi piacerebbe un voto unitario». Richiesta respinta. Pd e M5s non abboccano alla "cava alla marijuana": dopo il ko alle elezioni, per rianimare i Dem ci vorrebbe un doping stile Armstrong, mentre i grillini sono già gasati dal trionfo e non cedono alle tentazioni. Parla anche Sergio Berlato, che la butta in politica e punzecchia Azzalin del Pd. «Mi prendete in giro, ma se avessi voluto andare a Roma mi sarei candidato in un collegio uninominale blindato. Non sono uno stolto né un dilettante allo sbaraglio. Ho assolto al mio compito e la lista Fratelli d'Italia della Meloni è passata da 0 a 5 parlamentari. Il nostro successo è strepitoso, mentre il Pd piange ancora per la tremenda sconfitta. Non sono io a bloccare il riordino dei parchi naturali in Veneto». Poi si vota e finisce 31 a 14. E il presidente Roberto Ciambetti commenta: «Sono soddisfatto, è una riforma tra le più rilevanti di questa legislatura».

Corriere del Veneto, 13 marzo

CAVE, SCOPPIA IL CASO COLLI EUGANEI

LA REGIONE VUOLE SCAVARE NEL PARCO

di Angela Tisbe Ciociola

Padoova. Per secoli ha costituito una fonte di ricchezza per tutto il territorio della Serenissima, che l’ha usata come base per i nobili edifici che si affacciavano sulla laguna. Poi, negli ultimi decenni, la trachite, pietra estratta dai fianchi dei Colli Euganei, è piombata al centro delle polemiche: le sue cave, che hanno scavato le colline padovane tra Cervarese Santa Croce, Vo’ e Galzignano, oggi territorio protetto da un parco regionale (anche se commissariato e al centro di molti cambiamenti), da macchina da soldi erano diventate un attentato alla bellezza dell’area, e per questo motivo nel 1971 venne approvata una legge per impedire l’estrazione della trachite.

La proposta di legge regionale

Ecco perché la proposta di legge regionale che approderà martedì in Consiglio regionale a Venezia ha tutti i presupposti per suscitare un vero vespaio. La Commissione ambiente, infatti, ha inserito un emendamento, l’articolo 32, che regola le «disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli euganei». Stando al testo che martedì potrebbe essere approvato dall’assemblea di palazzo Ferro Fini, «al fine di incentivare l’impiego di metodi di coltivazione (cioè estrazione, ndr) innovativi rispetto a quelli tradizionali, funzionali alla diminuzione del consumo del territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi, possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano ambientale e nel Progetto tematico cave».

Ma cosa significa tutto questo? «È una bella domanda - commenta il consigliere del Pd Claudio Sinigaglia -. In pratica viene data nuovamente l’autorizzazione a scavare in un parco naturalistico senza che venga specificato quanto si potrà scavare, quanto a lungo o quanto a fondo. È vero, parlano di metodi innovativi, quindi non ci saranno più le cave a cielo aperto come ci sono state fino ad ora: le aziende promettono che scaveranno solo gallerie in profondità, quindi tutto rimarrà nascosto alla vista e che tutto è soggetto all’approvazione di Comuni ed Ente parco. Ma tutto il materiale ricavato dovrà essere trasportato lontano. Questo significa che ci sarà un via vai di camion, con tutte le conseguenze su viabilità e inquinamento. E il rumore?».

Lo scontro politico

E se, interpellati, l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin e il presidente di Commissione Francesco Calzavara non hanno risposto, la minoranza promette battaglia. Anche perché il discorso è più ampio. «Tutto è partito da un contenzioso tra Regione e aziende che volevano un piano cave che, in Veneto, manca da 36 anni - chiarisce il consigliere dem Andrea Zanoni -. Due sentenze, una del 2014 e una del 2016, avevano stabilito la realizzazione di un Prac, un Piano regionale per le attività di cava, entro il marzo del 2018. I tempi ormai sono stretti. Quindi l’approvazione della legge è indispensabile per l’approvazione del Prac che dovrebbe arrivare in Consiglio la prossima settimana».

A dare il là all’emendamento, continua a spiegare Zanoni, è stata una proposta avanzata da Confindustria nell’agosto del 2017. «Sono state le aziende a chiedere nuovi scavi, esattamente con le stesse parole poi inserite nell’emendamento». Se lo scorso anno, quindi, Regione e associazioni ambientaliste si erano scontrate sulla modifica dei confini del Parco dei Colli Euganei, pensata per permettere la caccia ai cinghiali, con il progetto di legge di Sergio Berlato, il capogruppo di Fratelli d’Italia-An e patrono delle associazioni venatorie, favorevole a «riclassificare» il parco riducendo della metà la fascia di protezione (con la grande maggioranza dei Comuni che si è detta contraria), la questione delle cave si preannuncia altrettanto sensibile e promette di creare diversi problemi. Non c’è pace, quindi, per i Colli Euganei.

la Nuova Venezia,

11 marzo 2018. Intervista di Vera Mantengoli a Ugo Mattei. La sentenza del Tar su Poveglia spiana la strada per la riforma dei beni comuni. E sullo sgombero della Vida, la distinzione tra legale e legittimo. (m.p.r.) con riferimenti

La sentenza del Tar su Poveglia farà scuola nell'ambito giuridico e spianerà la strada alla riforma legislativa che la Commissione Rodotà sui beni pubblici auspica da anni. Lo conferma il docente Ugo Mattei, giurista torinese, autore di Beni comuni. Un manifesto, professore di Diritto internazionale a San Francisco e di Diritto civile a Torino. Mattei segue dall'inizio la storia dell'isola e ha letto con soddisfazione le parole del Tar.

Professore, cosa pensa della sentenza?