Dopo 17 anni dall’inizio dei lavori e 6 miliardi di euro già spesi, sabato 3 ottobre 2020, le paratie del Mose sono state azionate, seppur ancora in modalità test, perché l’opera non è stata completata.

L’operazione di innalzamento delle barriere ha consentito al livello dell’acqua in laguna di fermarsi a 73 cm. sul l.m.m., lasciando quindi all’asciutto l’isola, mentre in mare aperto il livello segnava 120 cm.

Parlare del successo del MoSE, come le istituzioni si ostinano a fare, senza entrare nel merito delle criticità intrinseche all’opera, al rapporto costi e benefici o ancora peggio rispetto agli obiettivi che l’opera si prefigge, cioè di ridurre drasticamente l’allagamento di Venezia in condizione di acqua alta ricorrente, é un insulto al sapere scientifico e all’interesse di Venezia bene comune, nonché della comunità che la abita.

Eddyburg ha raccolto nella cartella MoSE molti articoli che permettono di ricostruire la costante critica al sistema MoSE espressa da scienziati, esperti e comitati: evidenziandone i limiti e i problemi tecnici inerenti all’opera in se; sottolineando gli impatti ambientali che questa mastodontica costruzione ha provocato alla Laguna; riproponendo le soluzioni alternative che potevano e ancora possono essere messe in campo per la salvaguardia della Laguna e della città; e non dimenticando l’enorme spesa pubblica sostenuta per la realizzazione di un’opera che non è in grado di assolvere il problema dell’acqua alta ricorrente e ha alimentato un sistema di corruzione e illeciti.

Qui suggeriamo una breve raccolta degli articoli più significativi:

Alcuni articoli per approfondire il rapporto tra MoSE e politica, inclusi I finanziamenti: “Il Mose, storia di un conflitto tra interesse privato e natura” (2005) di Edoardo Salzano, “Mose, la storia di un monopolio che inizia trent'anni fa” (2017), "MoSE-CVN: ieri e oggi. Come si dirottano i finanziamenti"(2017) e “Mose: il buco nero dei finanziamenti pubblici” (2018) di Alberto Vitucci.

Infine un approfondimento sugli errori e dubbi tecnici dell’opera: “MoSE: prima che sia troppo tardi” (2010) di Armando Danella,

Gli altri test del sistema Mo.S.E., con tutte le paratoie alle tre bocche di porto in azione (il 10 luglio e l’11 settembre scorsi) erano stati effettuati in situazione di “morto d’acqua”, senza vento e mare mosso e nessun stress per le dighe; oggi invece era prevista un’acqua alta sostenuta, con forte vento di scirocco, fino a 135 cm. sul l.m.m., e l’effetto barriera ha funzionato.

La quota di progetto per la messa in funzione del sistema è di 110 cm. sul l.m.m, ma fintantoché le opere non saranno concluse (mancano gli apparati elettromeccanici definitivi) e collaudate, le dighe saranno attivate, in modalità appunto di stress-test, solo con una previsione di almeno 130 cm. sul l.m.m..

E’ evidente che la lobby del Mo.S.E. e i politici che hanno sempre sostenuto la grande opera si stanno gestendo l’evento come prova che il sistema Mo.S.E. funziona e che è in grado di salvare Venezia.

Noi ribadiamo le innumerevoli criticità del sistema Mo.S.E, i cui lavori sono iniziati senza un progetto esecutivo (con progetto definitivo ed esecutivi per stralci), con Valutazione di Impatto Ambientale negativa ed escludendo ogni confronto con altri progetti meno costosi e più efficaci, con costi di manutenzione esorbitanti, intorno ai 100 milioni di euro l’anno.

Ma il limite più importante del sistema, che ci fa sostenere che non salverà Venezia e la sua Laguna, è l’innalzamento dei livelli del mare.

Saranno i cambiamenti climatici ad affondare il Mo.S.E.

Il Mose è stato ideato per funzionare qualche volta l’anno e per maree oltre i 110 cm. sul l.m.m., basandosi (in sede di progetto definitivo del 2003) su previsioni errate (già nel 1995 l’IPCC diceva ben altro): su una previsione al 2100 di un innalzamento del medio mare di soli 22 cm. - 17 per eustatismo e 5 per subsidenza -.

Come stiamo vedendo in questi ultimi anni di eventi meteorologici estremi, purtroppo, e per nessuna o quasi inversione di rotta sul sistema economico/produttivo basato sui combustibili fossili che producono gas da effetto-serra, l’innalzamento dei mari sarà nei prossimi decenni molto superiore.

Le paratie del Mo.S.E dovranno essere in funzione centinaia di giorni l’anno, separando per troppo tempo il mare dalla Laguna, provocando la morte biologica dell’ecosistema e facendo morire le attività portuali.

É per questo che purtroppo la soddisfazione odierna di girare per la città all’asciutto o il trionfalismo dei fans del Mo.S.E., si riveleranno effimeri in pochi anni.

Ribadiamo la necessità di istituire una Authority indipendente che analizzi le criticità del Mo.S.E., che vari un piano, condiviso con la popolazione, per combattere i cambiamenti climatici, che riguarderanno presto non solo la Laguna, ma l’intero Alto Adriatico.

Pensiamo al ripristino della morfologia lagunare, bloccando i nuovi scavi di canali navigabili per ridare equilibrio idrogeologico ed idrodinamico alla Laguna.

Riconsideriamo gli interventi per insule, con l’intento di rialzare i piani di calpestio delle fondamenta ed il rialzo dei piani terra degli edifici.

Imponiamo finanziamenti per la ricerca indipendente su interventi di immissione di fluidi negli strati geologici profondi, volti al sollevamento del sottosuolo lagunare veneziano: studi sull’applicazione di tecnologie esistenti all’area lagunare che non sono mai stati fatti, proprio per privilegiare il Mo.S.E.

E soprattutto chiudiamo la pagina nera della concessione unica al Consorzio Venezia Nuova per tutti i lavori in Laguna.

Firenze ha la sventura di essere la patria di auto-adozione del Senatore (di Scandicci) Matteo Renzi e in quanto tale vittima di una serie di leggi «ad civitatem» che purtroppo si estendono come disgrazie all’intera nazione.

Dobbiamo riconoscere che dopo il Dlgs 104 del 2017– che permetteva di modificare le VIA già effettuate in accordo tra proponenti e controllori, pro nuovo aeroporto di Firenze - dopo l’emendamento al Decreto Semplificazioni, sostanziato nell’art 57 che ingloba la VAS nella VIA (sempre pro aeroporto) era difficile fare di peggio. Invece con l’emendamento sugli stadi, approvato anch’esso nel Decreto Semplificazioni, Matteo Renzi ha superato se stesso e portato l’asticella ancora più in alto. L’emendamento è un misto di insipienza architettonica, di totale ignoranza del significato di “conservazione”, di aspetti ridicoli, come la possibilità di trasferire in altro luogo gli elementi di pregio ritenuti non più funzionali; e si conclude con delle bombe finali, che a primo acchito appaiono incostituzionali. Ma su ciò decideranno i giudici, se sarà fatto ricorso alla Corte.

L’emendamento è pensato per lo stadio Franchi di Firenze, realizzato agli inizi negli anni ’30, su progetto di Luigi Nervi, già manipolato a partire degli anni ‘90, con l’abbassamento del manto erboso, l’eliminazione della pista di atletica e incongrue tribune aggiuntive. Ora, è scritto nell’emendamento che a fini testimoniali si può procedere alla conservazione o riproduzione anche in forma e dimensioni diverse da quelle originali dei “soli specifici elementi strutturali, architettonici e visuali”. Che vuole dire che si può trasformare tutto e a piacimento, secondo una nuova categoria concettuale: l’ossimoro di una conservazione basata sulla trasformazione.

Con la ciliegina che elementi di valore, ma non più funzionali, possono essere trasferiti altrove. Ad esempio, l’ingresso monumentale dello stadio potrebbe essere appiccicato a un nuovo centro commerciale e le scale elicoidali potrebbero fare da corredo a qualche grande albergo di lusso come scale di sicurezza. Che ogni architettura di pregio, ogni monumento, sia da conservare nella sua integrità, organicità e nel suo contesto è un’idea certamente non nuova, ma evidentemente sconosciuta al Senatore.

Ci si domanda, poi, come nello stadio Franchi si possano distinguere gli elementi strutturali da quelli che non lo sono. Matteo Renzi, da Sindaco di Firenze, era spesso presente alle partite della Fiorentina. In quelle occasioni ha avuto la possibilità di guardare la struttura dello stadio, ben visibile dall’esterno, e di rendersi conto che tutto il complesso, comprese le tribune che hanno il compito di collegare tra loro i pilastri, ritti e inclinati, svolge un ruolo strutturale. Se vengono demolite le tribune non vi è più solidarietà tra i diversi elementi portanti. Forse si potrebbe, oltre alle già menzionate scale elicoidali, traslocare le torre di Maratona che ha una struttura autonoma e piantarla da qualche altra parte, a concorso.

Infine le due bombe. La prima: se il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali non comunica entro 60 giorni, prorogabili a 90, quali parti siano da conservare (trasformandole per forma e dimensione) e quali da demolire o asportare, il vincolo decade automaticamente. La seconda: “il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico – finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva (?) anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.”

In sintesi, nell’emendamento viene reinterpretato l’articolo 9 della Costituzione dove è scritto che la Repubblica tutela il patrimonio storico-artistico della Nazione. Innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che l’interesse della tutela è prevalente rispetto a interessi economici e funzionali. La recessività della tutela rispetto ad altri interessi non può essere generalizzata, ma deve essere valutata caso per caso, dimostrando che esistono imprescindibili necessità di salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza, o altre forti motivazioni; e che non è possibile costruire altrove un manufatto sostituivo di quello che si vuole radicalmente trasformare. Ci si domanda perché l’attuale Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il buon Dario Franceschini, non abbia niente da eccepire rispetto a questo autentico attentato al “patrimonio storico-artistico della Nazione” e a questa indebita interferenza nelle sue competenze ministeriali.

Una considerazione finale: non si comprende perché l’emendamento eversivo debba riguardare solo gli stadi e non qualsiasi manufatto vincolato. Applicato alle chiese si potrebbero eliminare tutte le pareti e le coperture non portanti. Esteso a Venezia si potrebbero distruggere tutte le facciate che danno sul Canal Grande che, come è noto, non hanno alcuna funzione strutturale. In una parola, l’epidemia fiorentina potrebbe estendersi a tutta l’Italia.

L’Italia ha deciso di abbandonare il nucleare attraverso un primo referendum nel 1987, erano gli anni di Chernobyl e della corsa agli armamenti. A distanza di dieci anni, la chiusura del ciclo nucleare era ancora lontana era ancora lontana, perciò nel 1999 fu fondata la Sogin, una società di stato per decommissionare gli impianti e gestire i rifiuti radioattivi. Con il referendum del 12 e 13 giugno 2011, l’Italia ha ribadito la volontà di non costruire centrali atomiche.

Dopo un G7 che finalmente si è accorto che l’Amazzonia brucia, che in Iran è meglio trattare che bombardare, che la guerra dei dazi rende tutti perdenti, come mai torna in vita la paura del nucleare? Dopo gli abbracci, tra una prova missilistica e l’altra, tra Trump e Kim Jong-un e dopo la clamorosa uscita di scena, almeno negli USA e in Europa, dei reattori nucleari come prospettiva energetica risolutiva. In effetti, il cambio di cultura imposto dalla minaccia della catastrofe climatica, impone non solo il controllo delle emissioni climalteranti, ma anche il pieno controllo sociale delle tecnologie per prendersi cura della Terra e l’incompatibilità tra radiazioni e salute dell’intera biosfera si è rivelata insormontabile. Così, il nucleare civile è ormai residuale negli Stati Uniti dove fornisce un contributo alla produzione di elettricità del 20% proveniente da 99 reattori nucleari attivi con un’età media di circa 37 anni, mentre in tutta la UE si prevedono dismissioni e abbandoni, con i due grandi reattori di Areva ancora di là da venire.

Da dove viene allora l’imprevisto ordine tedesco di immunizzazione radioattiva della popolazione, quando la guerra nucleare passa per un esercizio maniacale di Trump e sono solo 451 i siti nucleari civili attivi nel mondo contro 63.000 impianti tradizionali, che invece attirano le maggiori preoccupazioni per le emissioni di CO2?

Bastano tre considerazioni, purtroppo trascurate dai media, per giustificare l’allarme.

1. Il progetto di documento, chiamato Nuclear Posture Review (v. https://fas.org/issues/nuclear-weapons/nuclear-posture-review/ ), che espone la strategia nucleare degli Stati Uniti di recente elaborazione, consente l'uso di armi nucleari per rispondere a una vasta gamma di attacchi devastanti, ma non nucleari, alle infrastrutture americane, inclusi gli attacchi informatici. Il nuovo documento è il primo ad espandersi oltre lo scambio di attacchi atomici, per includere i tentativi di distruggere infrastrutture di vasta portata, come la rete elettrica o le comunicazioni di un paese, in quanto sarebbero più vulnerabili alle armi informatiche. La nuova strategia sotto Trump sarebbe la risposta pronta non solo ai progressi nucleari della Corea del Nord e dell’Iran ma anche a quelli di hackering informatici da parte di Russia e Cina. Se il cyber può causare un malfunzionamento fisico delle principali infrastrutture con conseguenti morti, il Pentagono ha ora trovato il modo di "stabilire una dinamica dissuasiva" ricorrendo all’impiego della bomba nucleare. Anche a tal fine si è stabilito il prezzo per un rifacimento trentennale dell'arsenale nucleare USA (comprese le B61 di Aviano e Ghedi!) in oltre 1,2 trilioni di $.

2. L’incidente nucleare dell’8 agosto, in una città della Russia sub-artica nella provincia di Archangelsk in Siberia (vedi Yurii Colombo su il manifesto, 14/8/2019), totalmente oscurato dall’entourage di Putin anche dopo che si è registrato un livello di radioattività 16 volte maggiore rispetto ai valori normali, si suppone dovuto ad un’esplosione durante i test su un reattore con una fonte di energia a radioisotopi montato su un razzo da crociera. Programmi di ricerca simili sono stati condotti negli Stati Uniti. I dubbi sull’esplosione dell’8 agosto non sono legati tanto al tasso di radioattività ma al tipo di radiazioni emesse, su cui “si sa davvero poco”.

3. La maledizione di Fukushima: “Il Governo giapponese inganna l'Onu, violati i diritti umani di lavoratori e bambini”. Così riferisce l’ANSA (ROMA, 08 MAR) riferendo l'accusa di Greenpeace, che, a 8 anni dal disastro dell'11 marzo 2011 pubblica un rapporto che certifica che i livelli di radiazione nella zona di esclusione e delle aree di evacuazione intorno alla centrale sono da cinque a oltre cento volte più alti del limite massimo e che in oltre un quarto dell'area la dose annuale di radiazioni a cui sarebbero esposti i bambini potrebbe essere 10-20 volte superiore al massimo raccomandato. A distanza di 8 anni dall’incidente non si vede nessuna prospettiva di soluzione. La rimozione del combustibile presente nelle piscine dei reattori danneggiati (per un totale di 1.393 elementi) è stata completata solo per l’unità 4, mentre per l’unità 3 dovrebbe iniziare entro quest’anno e solo nel 2023 per le unità 1 e 2. Un immane disastro nello spazio e nel tempo.

4. Infine c’è da prendere in considerazione il rilancio senza clamori della tecnologia nucleare, previsto da uno dei siti Web più influenti sul piano delle politiche industriali. Il Website “dell’innovazione e dell’industria manifatturiera USA” con sede nel Michigan (v. https://www.iqsdirectory.com/resources/although-their-heyday-is-past-the-future-of-nuclear-reactors-appears-bright ) riporta che in Cina sono partiti due reattori “sicuri” che eliminano la necessità di sistemi di raffreddamento esterni, cosa che è fallita a Fukushima. "Questa tecnologia sarà sul mercato mondiale entro i prossimi cinque anni", ha detto Zhang Zuoyi, il direttore dell’Institute of Nuclear and New Energy Technology di Pechino. "Stiamo sviluppando questi reattori per conquistare il mondo." Intanto la NASA sta collaudando il progetto Kilopower, un reattore nucleare compatto con il potenziale per alimentare le missioni sulla luna, su Marte e persino nei più profondi tratti dello spazio.

Attenti, quindi, perché zitti zitti, i militari più aggressivi ed i sostenitori di una tecnologia che sfugge al controllo sociale e alla riproduzione della biosfera potrebbero ricominciare, magari dai missili, dai robot e dallo spazio, lontano da occhi umani, a riproporci una strada che sembrava desueta e da abbandonare definitivamente. Ma quanti altri disastri nucleari e quante tonnellate di pastiglie a mo’ di Aspirina ci occorrono per costringere finalmente i politici eletti per governare non solo il presente, ma anche il futuro dei nostri figli, a porre fine alla follia nucleare?

CONTRO LE ESTRAZIONI PETROLIFERE

PER LA CONVERSIONE ECOLOGICA DELL’ECONOMIA

IL CASO BASILICATA

Convegno Nazionale di Potere al Popolo

Potenza Salone del Cestrim Via Sinni

La Basilicata è un caso emblematico di come la politica economica centrata sull’estrazione di petrolio e l’uso dei combustibili fossili sia devastante non solo in termini di emissioni di carbonio o gas serra ma anche in termini di salute, pace, diritti ambientali e umani. Uscire dal fossile significa mettere in discussione un modello di sviluppo basato su un sistema di produzione e consumo che sfrutta e degrada risorse, territori e lavoro, e che moltiplica i conflitti al fine di accaparrarsi pozzi, trivelle e raffinerie.

Ci troviamo così di fronte a una dura scelta: continuare ad alimentare un sistema di produzione energetica che sconvolge il clima e ogni aspetto della nostra vita, oppure avviare una profonda transizione non solo verso un nuovo modo di produrre energia, ma anche di utilizzare risorse, produrre, consumare, abitare il pianeta. In questo convegno, a cura dei Tavoli Ambiente e Lavoro di Potere al Popolo, a partire dagli impatti dell’estrattivismo in Basilicata proveremo a delineare questa scelta. Vogliamo intraprendere un percorso che, partendo dal gigantesco patrimonio di storia, cultura e civiltà ignorato e tendenzialmente cancellato dal modello in atto, metta in campo un’economia che privilegi i bisogni sociali e la protezione dell'ambiente.

PROGRAMMA

Domenica 29 Settembre 2019 ore 10.00 – Salone del Cestrim, Potenza

Incontro dibattito “ Contro le estrazioni petrolifere per la conversione ecologica dell’economia: il caso Basilicata”

Introduzione

di Antonella Rubino

Liberiamoci dal fossile per realizzare una giustizia ambientale e sociale

di Ilaria Boniburini

V.I.S. – Valutazione Impatto Sanitario: Uno strumento di sanità pubblica

del Dott. Giambattista Mele

Petrolio e inchieste giudiziarie in Basilicata: ipotesi di disastro ambientale

Avvocato Giovanna Bellizzi.

Dalle Vigne di Viggiano a C.da La Rossa di Montemurro a Tempa Rossa di Corleto Perticara: l’industria petrolifera occupa le campagne lucane

di Vincenzo Ritunnano

Seguiranno gli interventi di associazioni, movimenti e singoli cittadini.

Conclusioni

di Giorgio Cremaschi

di Lidia Ronzano - Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata

Premessa

Gli scienziati dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), la struttura scientifica dell’ONU che si occupa di Cambiamenti Climatici, hanno recentemente lanciato un forte allarme: entro il 2030 bisogna ridurre la CO2 almeno del 45% perché, in caso contrario, le temperature potrebbero innalzarsi di più di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali provocando conseguenze catastrofiche, incontrollabili ed irreversibili. Insomma, non è più procrastinabile la TRANSIZIONE verso un sistema produttivo e di consumo non più basato su sprechi e fonti fossili e non più energivoro come l’attuale, ma orientato verso principi di sobrietà e di equa distribuzione delle risorse.

In Basilicata, però, si va in tutt’altra direzione con l’aggravante che ciò che accade è totalmente ignoto al di fuori dei confini regionali per via del patto di assoluto silenzio che sembra essere stato concordato fra tutti i media nazionali. Solo i gruppi attivi nella difesa dell’ambiente e dei diritti dell’uomo ne sono - in parte - a conoscenza grazie ai canali del web ed alle informazioni provenienti da associazioni, movimenti e cittadini locali che da decenni si battono contro i danni ambientali provocati dall’attività estrattiva.

In questa piccola regione, di soli 9.995 Kmq e con una popolazione di circa 560.000 abitanti al 2018 ed in continuo decremento, si trova il più grande giacimento on-shore (in terra ferma) d’Europa e si estrae più dell’80% del petrolio italiano, con conseguenze drammatiche sulla salute dei cittadini, sull’ambiente in generale ed, in particolare, sulla qualità dell’acqua, bene comune che qui è presente in abbondanza e la cui tutela dovrebbe essere assolutamente prioritaria, considerata la prospettiva di progressiva desertificazione dell’intero pianeta.

Ed invece la Basilicata è priva di un Piano Regionale di Tutela delle Acque e di un Piano Paesistico Regionale e continua a puntare sulle fonti fossili e sullo sfruttamento dei grandi giacimenti che, purtroppo, sono diffusi ovunque sul suo territorio.

Un po’ di storia del petrolio in Basilicata

Fin dal XV secolo le popolazioni lucane assistevano al manifestarsi di lingue di fuoco che segnalavano il bruciare del metano ed è del 1902 la notizia di fuoriuscite superficiali spontanee di petrolio e gas.

Già agli inizi della sua attività l’Agip -Azienda Generale Italiana Petroli, nata con Regio Decreto del 1926- si accorse della presenza di idrocarburi nella zona di Tramutola, in alta Val d’Agri e fra il 1939 ed il 1947 perforò, in quella zona, ben 47 pozzi.

Durante la seconda guerra mondiale sono proprio i prodotti petroliferi della Val d’Agri a permettere all’Italia di sopperire al blocco delle importazioni. Nel 1945 Enrico Mattei, su pressione degli americani interessati ad appropriarsi del petrolio italiano, riceve l’incarico di liquidare l’Agip ma, disattendendo il mandato, la trasforma in un colosso italiano del petrolio che, nel 1953, si dota del logo con il cane a sei zampe e diventa ente pubblico -Ente Nazionale Idrocarburi – sotto la presidenza dello stesso Mattei che durerà fino alla sua morte (1962). L’ENI verrà convertita in spa nel 1992.

All’inizio degli anni Sessanta Mattei punta fortemente sulla Basilicata scoprendo che anche la Valle del Basento è una miniera d’oro, ricca com’è di metano e petrolio. I lucani, da sempre poveri, vengono irretiti e gasati fino al punto da farli scendere in cortei che reclamano lo sfruttamento del sottosuolo.

Le ricerche, con la scoperta di molte altre sacche di idrocarburi, continuano nei decenni successivi, ma l’attività intensiva inizia negli anni ’80 e continua, senza interruzioni, fino ai giorni nostri.

La situazione attuale

Dai dati UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse – MISE) del 31.12.2018, la Basilicata risulta interessata da 19 concessioni di coltivazione (estrazione), 6 permessi di ricerca già accordati ed 1 concessione di stoccaggio, oltre a 17 nuove istanze di permesso di ricerca di petrolio e gas in terraferma, già presentate ed in attesa di autorizzazione.

Se tutte queste nuove istanze venissero concesse, più del 60% del territorio lucano sarebbe interessato da attività estrattive.

Sempre secondo i dati dell’UNMIG, in Basilicata ci sono 487 pozzi petroliferi perforati in terra ferma, di cui 271 sono in provincia di Matera e 216 in provincia di Potenza. Ad oggi i pozzi in produzione sono circa 40.

I comuni interessati da iniziative di ricerca ed estrazione petrolifera sono 81 sui 131 esistenti.

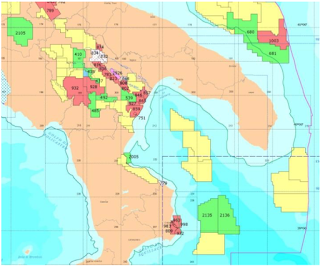

|

| Carta titoli idrocarburi 30.6.2018 |

Va detto che attualmente dovrebbe essere in atto una sospensione delle nuove istanze e delle attività di prospezione e ricerca, per effetto della legge n.12 dell’11 febbraio 2019; il condizionale è d’obbligo, visto che dopo l’approvazione della legge non sono stati emanati gli atti amministrativi necessari a decretare concretamente la sospensione. La legge, molto avversata dai movimenti No Triv, prevede la redazione, a cura del MISE e del Minambiente, del PiTESAI - Piano per la Transizione Sostenibile delle Aree Idonee - che dovrebbe individuare le aree – in terraferma ed in mare - in cui sarà possibile estrarre idrocarburi. La legge prescrive, però, che il Piano per la terraferma venga adottato d’intesa con tutte le Regioni entro il 13 agosto 2020 e stabilisce –stranamente- che nel caso che non si raggiunga un accordo (come è molto probabile) entro il termine ultimo del 12 febbraio 2020, entri in vigore solo il Piano per le aree marine; in questo caso il Piano per la terraferma decadrebbe e per le estrazioni on-shore tutto tornerebbe alla situazione ante legem, ossia all’attuale possibilità di estrarre dovunque. I lavori sul PITESAI, però, a ben 6 mesi dall’entrata in vigore della legge sembrano essere ancora in fase di stallo ed intanto la Lega, il cui leader nazionale è nettamente schierato a favore delle estrazioni, è riuscita ad ottenere - in modo imprevedibile - ottimi risultati nelle recenti elezioni regionali lucane grazie ad una campagna elettorale fortemente sostenuta dai vertici nazionali; sicchè oggi c’è il considerevole rischio che il centro destra, che governa la regione, possa decidere di sfruttare l’eventuale assenza di Piano per la terraferma incrementando l’attività estrattiva. L’elenco di tutti i titoli minerari, sia esistenti che nuovi, è riportato nelle ultime pagine di questo documento.

Va evidenziato che fra le nuove istanze di prospezione e ricerca ce ne sono tre - “La Cerasa”, “Monte Cavallo” e “Pignola” (che ricade anche nel Comune di Potenza) – che hanno già ricevuto il parere positivo della Commissione V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) del Ministero dell’Ambiente e che in queste aree l’avvio della ricerca potrebbe essere rapidamente autorizzato in caso di non adozione del “PiTESAI on-shore”.

La Basilicata ospita inoltre sul suo territorio le infrastrutture di supporto all’attività estrattiva, ossia:

Quello di più antica realizzazione ed ancora funzionante ha sede a Pisticci, in Val Basento. Si tratta di un’area SIN (Sito di Interesse Nazionale), ossia di una delle 57 aree più contaminate della penisola, classificate come pericolose per la quantità e le caratteristiche degli inquinanti presenti. E’ proprio in Val Basento che vengono smaltite ogni giorno enormi quantità di reflui presso l’impianto Tecnoparco Valbasento S.p.A, attualmente al centro di un processo ribattezzato “Petrolgate” per reati, tra l’altro, di contraffazione dei codici CER (Codice Europeo del Rifiuto)

Il secondo è il Centro Olio Val d’Agri (COVA) - la più grande piattaforma estrattiva in terraferma d’Europa - che funziona dal 1996 ed in cui vengono lavorati quotidianamente 80.000 barili di petrolio, che potrebbero diventare 104.00 in base ad un accordo del 1998 (un barile equivale a circa 159 litri di greggio).

Il terzo, quello di Tempa Rossa nell’alta Valle del Sauro, sta per entrare in funzione e lavorerà altri 50.000 barili al giorno.

Oltre a milioni di metri cubi di gas, la produzione quotidiana di idrocarburi potrebbe quindi ammontare, per le sole concessioni attualmente in essere, ad un totale ipotizzabile di 154.000 barili al giorno.

Va detto che ad ottobre del 2019 scadrà la concessione “Val d’Agri” e che il suo rinnovo potrebbe comportare una rinegoziazione – e forse anche un incremento - dei quantitativi di idrocarburi estraibili.

|

| Centro Oli Tempa Rossa, Corleto Perticara - TOTAL |

|

| COVA - Centro Oli Val D'Agri, Viggiano - ENI |

Danni connessi alle fasi del processo estrattivo

Per comprendere meglio quanto sia impattante l’attività estrattiva, è opportuno disporre di qualche breve cenno sulla conformazione di un giacimento di idrocarburi e sulle fasi dell’attività estrattiva.

Conformazione di un giacimento di idrocarburi

“Gli idrocarburi esistenti nel sottosuolo si raccolgono in giacimenti chiamati serbatoi. Ogni giacimento possiede due elementi essenziali: la roccia serbatoio (o reservoir) e la trappola di idrocarburi. La roccia serbatoio, porosa e permeabile, contiene gli idrocarburi; la trappola di idrocarburi è costituita da una particolare distribuzione delle rocce nel sottosuolo, che rende possibile trattenere gli idrocarburi nella roccia serbatoio. Essa è limitata superiormente da una roccia impermeabile (la roccia di copertura) che impedisce agli idrocarburi, più leggeri, di migrare verso l’alto.

Il limite inferiore del serbatoio è la superficie, generalmente piana e orizzontale, di separazione dal fluido sottostante, di norma rappresentato da acqua salata“. (Enciclopedia Treccani - caratteristiche geologiche dei giacimenti di idrocarburi)

Lo strato di olio, dunque, è poggiato su uno strato di acqua ed è sovrastato dal gas. Durante l’attività estrattiva tutti e tre gli elementi vengono portati in superficie, con la conseguente produzione di una grande quantità di acqua – l’acqua di produzione – caratterizzata da una importante radioattività e dalla presenza, al suo interno, di sostanze fortemente inquinanti (metalli pesanti e solidi sospesi) estremamente dannose per la salute dell’uomo.

Inoltre, per spingere il petrolio verso il punto di estrazione occorre iniettare una grande quantità di acqua che, per una parte, è la stessa acqua di produzione filtrata e, per la parte rimanente, è acqua prelevata in zona da falde, sorgenti o acquedotto.

Fasi del processo estrattivo

Ricerca ed estrazione

Per la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi vengono realizzate trivellazioni verticali profonde migliaia di metri che attraversano terreni e falde acquifere superficiali e profonde in cui spesso si riversano i materiali fortemente inquinanti che entrano in gioco durante questa fase della lavorazione: lubrificanti con composizione spesso ignota in quanto protetta da segreto industriale che vengono utilizzati per facilitare la penetrazione della trivella e greggio disperso lungo la perforazione a causa delle frequenti disconnessioni nella camicia in acciaio di protezione del foro. Attualmente possono essere realizzate anche perforazioni orizzontali, che sono ancor meno controllabili delle verticali perché il loro andamento è spesso noto solo alle compagnie petrolifere.

A causa di queste contaminazioni, negli ultimi anni è stato più volte vietato l’uso di pozzi e sorgenti in molti comuni lucani. Inoltre numerose analisi di acque e sedimenti della diga del Pertusillo –che fornisce acqua anche alla Puglia - hanno evidenziato la presenza di idrocarburi e metalli pesanti e nei pesci sono stati rilevati contaminanti industriali e cianotossine. Va infine sottolineato che l’estrazione spreca enormi quantità di acqua spesso sorgiva (circa 8 litri per ogni litro di greggio) che si contamina e diventa rifiuto da smaltire.

Preraffinazione

Gli idrocarburi, una volta estratti, vengono trasferiti mediante condotte in acciaio negli impianti di prima raffinazione –i centri oli- e qui sono sottoposti ad un trattamento di preraffinazione, ossia di separazione dell’olio grezzo dal gas metano, dalle acque di strato e dalle scorie. L’olio grezzo viene poi trasportato alla raffineria di Taranto, dove avviene la raffinazione definitiva, mentre il gas metano viene immesso nella rete nazionale SNAM e le scorie e le acque di produzione vengono smaltite con varie modalità.

Uno dei problemi principali di questa fase è la produzione di ACIDO SOLFIDRICO H2S,un gas incolore che, bruciando, crea le fiaccole che sovrastano i camini dei Centri Oli.

Si tratta di un veleno assolutamente infido: il suo aroma di uova marce è avvertibile solo a basse concentrazioni; a più di 1 ppm (particella per milione)non è più percepibile perché determina paralisi del nervo olfattivo e può causare incoscienza in pochi minuti. Da 50 ppm (rischi oculari e respiratori) in poi diventa pericoloso, dannoso ed a 500 ppm mortale. A più di 1.000 ppm provoca l'immediato collasso con soffocamento anche dopo un singolo respiro.

Nel COVA sono lavorate e stivate in cisterne alcune tonnellate di questo micidiale veleno ed a Tempa Rossa è previsto il medesimo processo di lavorazione.

Inoltre, le sostanze inquinanti immesse in atmosfera dai camini dei Centri Oli si depositano sul terreno e sulle acque superficiali anche a distanze elevate.

Stoccaggio e trasporto

Il petrolio lucano, corrosivo perché ricco di zolfo, causa forature in serbatoi di stoccaggio e tubature dell’oleodotto che collega il COVA con Taranto.

Sono innumerevoli i casi di perdite diffuse nell’oleodotto ed a gennaio del 2017 un’enorme quantità di greggio fuoriuscì dai serbatoi del COVA inquinando terreni e falde. L’episodio è stato classificato come “disastro ambientale” ed ENI parlò di 400 tonnellate di greggio sversato ma oggi, dopo ben due anni, le idrovore stanno ancora lavorando a pieno ritmo e questo lascia ipotizzare uno sversamento di entità ben maggiore. A questo danno si rischia poi di aggiungerne un altro in quanto si prevede di riversare la miscela acqua-petrolio recuperata, dopo una “depurazione” chimica, nel fiume Agri, affluente del Pertusillo.

E’ elevatissimo il rischio per le popolazioni.

Smaltimento delle scorie

Il trattamento e lo smaltimento delle scorie è un problema molto rilevante del processo di lavorazione, a causa sia dell’enorme quantità che del tipo di scorie prodotte, costituite da materiali fortemente tossici ed anche radioattivi.

Nel COVA di Viggiano le scorie vengono smaltite in parte (2.500/2.800 mc. al giorno) mediante reimmissione ad elevatissima pressione nel pozzo “Costa Molina 2” (Montemurro), non distante dalla diga del Pertusillo: qui le scorie vengono “sparate” nelle cavità precedentemente occupate dai materiali estratti, con l’elevatissima probabilità di finire nelle falde idriche e di reimmettersi nella circolazione dei fluidi di profondità, le cui dinamiche sono ancora ben poco note.

|

| Fiamma su un camino del COVA a Viggiano |

E’ già accaduto che i fluidi reiniettati, una volta “proiettati” in profondità, siano risaliti in superficie a chilometri di distanza dal pozzo, riemergendo dal terreno nel bel mezzo di campi coltivati.

Fra ottobre e dicembre del 2017 l’attività di reiniezione venne sospesa per la presenza di sostanze fortemente inquinanti (ammine) nei fanghi da reiniettare.

Un’altra parte delle scorie viene trasportata con autocisterne in Centri di trattamento con varia localizzazione che dovrebbero essere (ma che spesso non lo sono) adeguatamente attrezzati sia per il tipo che per la quantità di rifiuti da trattare. I problemi di questa fase riguardano sia i rischi connessi al trasporto (possibili sversamenti , per incidente o per altra causa, delle sostanze pericolose trasportate), sia gli illeciti spesso compiuti dai Centri di trattamento, come nel caso dell’impianto Tecnoparco, di Pisticci, coinvolto in una vicenda giudiziaria tuttora in corso.

Per ridurre i costi connessi alla grande quantità di scorie da trasportare e da far trattare in Centri esterni, ENI ha programmato la realizzazione, ad opera della sua società ambientale Syndial, di un impianto –da posizionare accanto al COVA- che dovrebbe trattare direttamente le scorie (anche quelle radioattive) e poi sversare nei corsi d’acqua adiacenti –affluenti del Pertusillo- le acque residue che, a suo dire, risulterebbero perfettamente “depurate” e quindi innocue. Sono state, ovviamente, presentate numerose opposizioni a questo progetto da parte delle associazioni ambientaliste.

Una procedura simile è prevista a Tempa Rossa (Total); anche qui le “acque di produzione” –inquinate chimicamente e radioattive- dovrebbero essere “depurate” e poi sversate nel torrente Sauro, un corso d’acqua che si collega alla diga di Monte Cotugno (482 milioni di metri cubi) la quale fornisce acqua a Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Parafrasando Marquez, si potrebbe quasi parlare di “cronaca di un disastro annunciato”.

Raffinazione

Non va dimenticato, infine, il danno ambientale provocato alla città di Taranto dalla raffinazione di tutto il greggio proveniente sia dal COVA che da Tempa Rossa.

Incremento del rischio sismico

La Basilicata, come la maggior parte del territorio italiano, è una zona ad altissimo rischio sismico. Nonostante ciò, le perforazioni vengono effettuate senza una preventiva ed accurata indagine geologica, con il rischio di inserire la trivella all’interno di una faglia e di provocare movimenti sismici.

In alcuni comuni della Val d’Agri (Moliterno, Montemurro etc.) è stata rilevata un’attività microsismica estremamente frequente causata proprio dalle attività estrattive, come evidenziato dal compianto Enzo Boschi, presidente dell’INGV -Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- fino al 2011.

Le norme vigenti, inoltre, prescrivono soltanto la valutazione dell’impatto ambientale del singolo pozzo, ignorando completamente ciò che accade sul territorio a seguito dell’interazione fra perforazioni differenti ma non molto distanziate fra loro.

Estremamente problematica è anche la situazione del COVA, realizzato –per ragioni puramente economiche - proprio a ridosso dell'epicentro del terremoto del 1857, che provocò oltre diecimila morti. E’ facile ipotizzare che, in caso di sisma, i danni -in perdita di vite umane, in disastri ambientali ed in distruzione di manufatti- causati da possibili esplosioni, da dispersioni di petrolio e da fuoriuscite di acido solfidrico sarebbero immani.

Nonostante ciò, oggi si prevede addirittura di realizzare, nello stesso sito, anche l’impianto Syndial di trattamento delle scorie.

Incidenti e “non-incidenti”

E’ lunghissimo l’elenco degli incidenti connessi all’attività estrattiva; ne riportiamo, per brevità, solo qualcuno.

Sversamento COVA

Il più rilevante degli incidenti, classificato dalla magistratura come “disastro ambientale”, è sent’altro lo sversamento di 400 tonnellate di greggio da uno dei serbatoi di stoccaggio del COVA (secondo le dichiarazioni di ENI) che fu scoperto casualmente nel febbraio del 2017 e che provocò l’inquinamento di acque e sottosuolo – come si disse all’epoca - su almeno 26.000 mq. di territorio. Dalle inchieste successive è poi emerso che non si è trattato affatto di uno sversamento isolato, ma di un vero e proprio stillicidio da tutti e 4 i serbatoi del COVA, iniziato almeno nel 2012 ed ignorato volutamente dalla compagnia, con inevitabili danni per il Pertusillo con le cui acque vengono irrigati 35.000 ettari di terreno agricolo a cavallo fra Puglia e Basilicata.

Pozzi incidentati

Molti sono i pozzi ufficialmente classificati dall’UNMIG come incidentati. Fra questi anche quello di Monte Grosso, sito alla periferia di Potenza, e quelli di Brindisi di Montagna su cui, oltre ai notevoli danni ambientali, si intrecciano smottamenti, implosioni, misteri legati a tecniche e a strumentazioni usate, inchieste della Magistratura ed, addirittura, attenzioni particolari di servizi segreti stranieri. Nessuno di questi pozzi è stato bonificato.

“Non-incidenti” al COVA

Il monitoraggio in continuo dell’aria intorno al COVA è stato effettuato, fino al 2006, soltanto da ENI. Nel 2006 è stata installata la prima centralina mobile pubblica e solo nel 2014 ENI ha regalato ad ARPAB altre 4 centraline, peraltro già obsolete.

Paradossalmente, la storia dell’inquinamento dell’aria intorno al COVA può essere seguita solo attraverso una serie di “nonincidenti”, cioè incidenti mai ufficializzati come tali ma definiti “eventi” da ENI e dalle Istituzioni e riportati solo dalla cronaca e da benemerite associazioni attive già nei primi anni di attività del COVA e di ignoranza completa dei cittadini..

Nei dieci anni prima del 2018 solo i “nonincidenti” con sfiammate sono stati oltre 50, concentrati soprattutto negli ultimi quattro anni.

Nel 2016, nell’audizione di fronte alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il Procuratore Francesco Basentini (Potenza) afferma: “tra metà 2014 e metà 2015 si sono verificati 15 episodi di gas flaring; da ottobre 2014 al primo aprile 2016, 7 episodi”. “Presumo che qualora succeda una volta all’anno ci stia, ma se succede con una certa frequenza, è un impianto che ha qualche problemino”.

Tra i maggiori inquinanti ce ne sono alcuni che, nonostante siano tipici dell’industria petrolifera, non sono normati ne’ a livello nazionale ne’ regionale e che nell’area raggiungono livelli molto più alti che in altre aree industriali italiane ed europee: si tratta degli idrocarburi non metano e dell’idrogeno solforato. Sospensione della reiniezione a Costa Molina 2 per presenza di ammine (ottobre/dicembre 2017) Innumerevoli divieti temporanei di uso di sorgenti a causa della presenza di idrocarburi

Rilevamenti di inquinanti nei sedimenti e nei pesci del Pertusillo i si augura almeno che in futuro i controlli diventino più stringenti, visto che il 3 luglio 2019 è stato firmato il protocollo - scaduto ad agosto 2018 - fra Regione Basilicata, ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) e ARPAB (Agenzia Regionale Tutela Ambientale Basilicata) che impegna ISPRA ad una collaborazione tecnico-scientifica per il monitoraggio e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

Da notare, però, che la Regione Puglia ha interessato, per le indagini sull’inquinamento di Taranto e sulla salute dei suoi abitanti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché non fare altrettanto in Basilicata dove i problemi ambientali e sanitari interessano un’intera regione?

Conseguenze dell’attività estrattiva sulla salute

Nonostante la presenza di molte attività fortemente impattanti oltre a quella estrattiva, la Regione Basilicata non si è mai preoccupata di effettuare studi sistematici per analizzare lo stato di salute dei lucani ed addirittura non si attiva neanche per aggiornare i registri regionali dei tumori.

L’unico vero studio epidemiologico – e non soltanto descrittivo – realizzato è stata la VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) presentata nel settembre del 2017 per i comuni di Grumento Nova e Viggiano – in cui è situato il COVA- e redatta dal CNR di Pisa e dall’Università di Bari su commissione dei due comuni, che hanno utilizzato in questo modo una parte delle royalties del petrolio spinti a ciò dai comitati locali ed in particolare dall’Osservatorio Popolare Val d’Agri. L’obiettivo era quello di valutare l’impatto dell’attività del COVA sulla salute dei cittadini, con particolare riferimento alle malattie cardiocircolatorie e respiratorie. Lo studio, a carattere multidisciplinare, analizzò aria, acqua e suolo dell’area interessata, indagò sulla diffusione per via aerea delle emissioni provenienti dai camini del COVA e svolse, quindi, un’approfondita indagine epidemiologica sul piano sanitario. I risultati ottenuti hanno evidenziato, purtroppo, un eccesso di mortalità e di ricoveri ospedalieri nella popolazione dei due comuni rispetto sia alla media regionale che a quella dei 20 Comuni rientranti nella concessione Val d’Agri.

In particolare si è dimostrato un eccesso di mortalità del 63% nel sesso femminile e del 41% nei due sessi per malattie cardiovascolari, ed un eccesso di ricoveri nel sesso femminile del 41% per malattie circolatorie (con un aumento fino all’80% per malattie ischemiche) e del 48% per quelle respiratorie, con un eccesso di ricoveri per malattie respiratorie croniche nei due sessi addirittura del 118%!

Risultati così preoccupanti avrebbero dovuto indurre la Regione a dare inizio ad un sistema di sorveglianza continua ed a commissionare agli stessi redattori della VIS uno studio analogo, esteso a tutte le zone interessate dall’attività estrattiva sia in Val d’Agri che a Tempa Rossa. Invece si è scelto di avviare nuove indagini puramente descrittive - molto lontane dall’affidabilità scientifica della VIS - affidandole a fondazioni gestite sulla base di equilibri partitici.

Ricadute economiche ed occupazionali dell’attività estrattiva

L’occupazione

Il settore petrolifero è tradizionalmente un settore che genera poca occupazione in rapporto ai notevoli investimenti che lo caratterizzano e decenni di attività estrattive in Basilicata hanno ormai dimostrato quanto tale attività sia stata perniciosa per i livelli occupazionali locali:

a fronte di:

Un reale aumento dell’occupazione - e di un’occupazione di qualità – si avrebbe invece se si puntasse finalmente sulla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzata non dalle multinazionali dell’energia ma mediante piccoli interventi diffusi e gestiti dai cittadini produttori/consumatori.

Questa attività – e non quella estrattiva – genererebbe realmente tantissimi nuovi posti di lavoro distribuiti su tutto il territorio, caratterizzati da differenti livelli di specializzazione e con addetti occupati nelle diverse fasi produttive (ricerca e sperimentazione di tecnologie, produzione, posa in opera, rinnovo, manutenzione, rimozione, smaltimento, recupero etc.)

Le maestranze “disimpegnate” dall’attività estrattiva, potrebbero inoltre trovare occupazione nella bonifica dei numerosi siti inquinati, nel recupero del sistema viario degradato per l’incremento del traffico di mezzi pesanti dovuto all’attività estrattiva, nella riqualificazione energetica degli edifici etc..

Va aggiunto a tutto questo il fatto che il 16 luglio del 2019 ENI e Coldiretti Basilicata hanno firmato un memorandum d’intesa a livello locale –il primo di un progetto esteso all’intera Italia– il cui fine è quello di supportare il marchio lanciato all’inizio del 2019 da Coldiretti e che si chiama “IO SONO LUCANO”.

Fra le azioni rientranti nel supporto c’è anche l’intento di ENI di dimostrare – grazie all’uso di strumenti digitali - che anche i prodotti provenienti dalle aree estrattive sono sicuri e sostenibili sotto il profilo ambientale. Se ne deduce che fra i prodotti commercializzati sotto il marchio “IO SONO LUCANO” ce ne saranno anche alcuni a fortissimo rischio di inquinamento in quanto provenienti da aree inquinate. E’ evidente che se domani qualcuno starà male per aver mangiato prodotti agli idrocarburi provenienti dalla Basilicata, questo provocherà un incalcolabile danno di immagine all’intera regione, distruggendo la sua tradizionale e storica fama di terra in cui “si mangia bene” e privandola di una delle sue ricchezze reali.

Royalties e canoni ENI

Dati desunti dal sito “Eni in Basilicata” https://www.eni.com/eni-basilicata/territorio/royalty-fiscalita.page

Percentuali Royalties in Basilicata

10% della produzione on-shore di gas e petrolio così ripartiti:

Royalties versate da ENI e Shell in joint-venture

Periodo 1996/2018, Regione Basilicata e Comuni interessati dall’attività estrattiva: 1,8 miliardi di euro (media sui 22 anni: circa 81 milioni l’anno).

2018: 72,5 milioni di euro, di cui 21 allo Stato, 44,2 alla Regione Basilicata e 7,3 ai sei Comuni interessati dalle attività petrolifere (produzione anno 2017).

Canoni di esplorazione e produzione, concessioni e altra fiscalità

2014-2016: canoni di esplorazione e produzione e concessioni 92.000 euro.

2014-2016: 12,3 milioni di euro, di cui 4,6 milioni di euro nel 2016 per tributi locali, tassazione specifica ed imposte sul reddito della Società.

Versamenti IRAP alla Regione Basilicata: circa 7.500 euro.

Versamenti IMU ai Comuni: circa 1,7 milioni di euro di cui 313 mila euro nel 2016.

A tutto ciò andrebbero aggiunti 39 milioni di euro chiesti ad ENI per sanare il disastro ambientale per lo sversamento al COVA.

Il grave paradosso è quello che, nonostante queste cifre vengano sbandierate in ogni dove, la Basilicata è una delle regioni più povere d’Italia, con un forte incremento delle patologie, un forte tasso di emigrazione ed una popolazione in progressivo invecchiamento.

Estrazioni petrolifere ed inchieste giudiziarie

Molte inchieste giudiziarie si sono intrecciate nel tempo con l’attività estrattiva concentrandosi soprattutto sull’oleodotto per Taranto e sulle due principali aree regionali di estrazione: la Val d’Agri con il COVA, di ENI, e la Valle del Sauro con il centro oli di Tempa Rossa, di TOTAL.

Inchiesta “Tangentopoli lucana”, capitolo ENI-AGIP: inizia nel 2002 e fa emergere una fitta rete di corruzioni e favoritismi che girano intorno al pagamento di tangenti a politici, militari e pubblici funzionari per la costruzione dell’oleodotto tra la Val d’Agri e Taranto.

Inchiesta “Totalgate”: riguarda la costruzione del centro oli Total di Tempa Rossa ed inizia a dicembre del 2008 con accuse di corruzione, turbativa d’asta, condizionamento negli appalti e taglieggiamenti dei proprietari dei terreni interessati. Il senatore lucano Margiotta è fra gli indagati e vengono eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere per l’a.d. di Total Italia Lionel Lehva e per alcuni dirigenti locali della compagnia. Il processo si è concluso con l’assoluzione o con la prescrizione per tutti gli imputati.

Più ampio e complesso è l’iter dell’inchiesta “Petrolgate” che interessa 57 soggetti -47 persone e 10 società fra cui ENI – e risale al 2016. Essa si articola su tre filoni d’indagine:

In queste due ultime direttrici si inserisce quanto accaduto a febbraio del 2017, con la scoperta dello sversamento di 400 tonnellate di greggio dai serbatoi del COVA che ha portato ad un ampliamento e ad un approfondimento delle indagini con una modifica dei capi d’accusa nei confronti di ENI.

Nella relazione finanziaria sul bilancio 2017, infatti, ENI è costretta ad ammettere che, come emerso nell’ottobre del 2017, l’indagine epidemiologica dei pm di Potenza sui lavoratori del COVA è diventata un’inchiesta per omicidio e lesioni colpose, oltre che per disastro ambientale.

Si intrecciano con queste indagini i misteri legati a due suicidi, su cui non è stata fatta ancora chiarezza. Suicidio Conti: il 17 novembre 2017 nelle campagne di Pacentro (L’Aquila) viene trovato senza vita il corpo dell’ex gen. dei carabinieri forestali Guido Conti, che aveva accettato l’incarico della Total come responsabile per l’ambiente e la sicurezza di Tempa Rossa a partire dal 1 novembre. Il generale, dopo soli 10 giorni dalla firma del contratto di consulenza trascorsi – secondo il racconto della moglie - con un umore molto cupo, aveva inspiegabilmente deciso di dimettersi dall’incarico e poi, allontanatosi dalla sua abitazione, si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa. L’inchiesta per chiarire la dinamica di questa morte e verificare se si è trattato effettivamente di suicidio, è stata recentemente riaperta dal Gip del Tribunale di Sulmona ed è attualmente in corso.

Suicidio Griffa

A luglio del 2013 il trentottenne ing. Gianluca Griffa, ex responsabile della produzione del COVA, venne trovato impiccato ad un albero in un bosco fra Cuneo e Torino. Dopo varie vicende vennero ritrovati una sua lettera indirizzata ai carabinieri di Viggiano ed all’UNMIG “in caso capiti o mi capiti qualcosa” ed un memoriale in cui l’ingegnere parlava di perdite di greggio “dai numerosi fori nei serbatoi del COVA” che sarebbero iniziate già nel 2012 (e non nel 2017 quando sono state scoperte) e di livelli di produzione di una delle linee di trattamento di gas portati oltre il limite autorizzato, con il rischio di incidenti. Griffa raccontava inoltre che i responsabili della compagnia, alle sue rimostranze, gli dissero “di smettere di rompere” e lo rimossero dall’incarico. E’ inoltre noto che essi lo convocarono a Milano 4 giorni prima che egli facesse perdere le sue tracce e venisse poi ritrovato morto. Attualmente sulla base di questo memoriale si è avviata la nuova indagine “Petrolgate 2” condotta dal Procuratore di Potenza Francesco Curcio il quale, nell’aprile del 2019, ha asserito tramite comunicato stampa: che gli sversamenti di petrolio a Viggiano sono iniziati fin dal 2012 e sono stati sin da subito ben noti alla compagnia, la quale ha colpevolmente assunto un atteggiamento di sostanziale inerzia; che il CTR - Comitato Tecnico Regionale che avrebbe dovuto svolgere un compito di vigilanza sull’attività di ENI – ha assunto anch’esso un atteggiamento di colpevole inerzia. L’inchiesta, con 13 indagati, ha finora portato alla sospensione per 8 mesi di cinque membri del Comitato Tecnico Regionale Grandi Rischi ed agli arresti domiciliari dei dirigenti ENI Enrico Trovato, Ruggero Gheller ed Andrea Palma.

Il futuro

Il futuro non sembra andare affatto verso una virtuosa transizione energetica della regione Basilicata, visto che, oltre alle compagnie, anche le forze politiche e sindacali locali lavorano alacremente per rimanere ancorate al fossile, ancora abbagliate da miraggi di sviluppo finora dimostratisi del tutto vani.

Il 29.8.2017 Giancarlo Vainieri, presidente del Centro Studi Sociali e del Lavoro della Uil di Basilicata, in occasione di un dibattito aperto dal “La Nuova del Sud”, avanzò l’idea di un Fondo Sovrano Regionale -sul modello norvegese e dell’Alberta Heritage Savings Trust Fund- da finanziare con le royalties del petrolio e con i proventi derivanti dalla “valorizzazione”- ossia dalla vendita - dell’acqua (in aperto contrasto con quanto deciso da 27 milioni di cittadini italiani nel referendum sull’acqua pubblica del 2011). Secondo la sua ipotesi il fondo sarebbe rimasto investito per 50 anni ed avrebbe fruttato, a scadenza, circa 40-50 miliardi. Il Sole 24 ore del 7.8.2018 ribadì la proposta parlando anche di un supporto del Censis, Centro Studi Investimenti Sociali (https://www.ilsole24ore.com/art/basilicata-petrolio-royalties-il-record-e-si-pensa-un-fondo-sovrano-AE471vXF?refresh_ce=1).

Anche la pubblicazione “Affari e Finanza” (Salerno) di lunedi 8 luglio 2019 ha dato notizia della proposta avanzata dalla Fondazione Mattei affinchè la Basilicata, in quanto “mini-potenza petrolifera”, si doti di un fondo sovrano (i fondi sovrani sono finalizzati ad investire denaro pubblico in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, immobili etc.).

E’ evidente che il pensiero sotteso a simili propositi non va affatto nel senso auspicabile, ed ormai indispensabile al pianeta, di un rapido abbandono delle attività estrattive.

Intanto, nonostante tutte le devastazioni di cui abbiamo parlato finora, le compagnie cercano di ricostruirsi un’immagine “green” ed accattivante che consenta loro di accaparrarsi anche il mercato delle rinnovabili e continuano a circuire i cittadini lucani per carpirne il consenso, sponsorizzando attività di ogni tipo (sportive, artistiche, culturali, religiose, sociali, informative etc.).

“Orizzonti: idee dalla Val d’Agri” è la rivista creata da ENI in Val d’Agri. Una pubblicazione mensile diretta da Mario Sechi per parlare della presenza storica di ENI in Basilicata e raccontare le bellezze lucane.

“CuoreBasilicata” è il progetto artistico e culturale di Jacopo Fo finanziato da ENI, che il 17.9.2018 è stato presentato a Villa d’Agri (dove c’è un “pozzo urbano” di ENI, situato a poche centinaia di metri dalla piazza centrale, dal municipio e dall’ospedale) e che coinvolge 11 comuni della valle oltre a scuole, associazioni e media. Esso durerà fino alla fine del 2020 e servirà “al (ri)lancio dell’area a livello nazionale e internazionale, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle sue grandissime potenzialità culturali, storiche, paesaggistiche, agricole, artigianali”.

|

| Villa d'Agri con il pozzo Alli2 |

Ed ancora, a maggio del 2019, nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti, l’ad di ENI Claudio Descalzi ha presentato il progetto “Energy Valley”, che prevede un investimento di circa 80 milioni di euro in quattro anni (ben pochi se rapportati ai miliardi da investire in Italia, tenuto conto del ruolo centrale della Basilicata nelle estrazioni e nell’arricchimento della compagnia) per creare “un distretto produttivo basato sulla diversificazione economica, sulla sostenibilità ambientale e sull'economia circolare”: installazione di impianti fotovoltaici e altre iniziative “ad alta sostenibilità ambientale” con 300 nuovi posti di lavoro di cui 200 per la realizzazione e 100 per la gestione!

Tutta questa incessante opera di “captatio benevolentiae” sembra aver prodotto risultati positivi per le compagnie dell’oil&gas, visto che le ultime consultazioni elettorali hanno consegnato l’Amministrazione Regionale e quella del Capoluogo di Regione a coalizioni di centro destra capeggiate dalla Lega, anche grazie al forte sostegno del vicepremier Salvini che in più occasioni si è palesemente e platealmente schierato a favore delle compagnie e delle estrazioni.

Queste sono, attualmente, le posizioni ufficiali espresse dai nuovi rappresentanti istituzionali: il Governatore Bardi (Lega) ha affermato “di non voler andare oltre quanto stabilito” e “di non voler rilasciare altri permessi per nuove trivellazioni”; il presidente del Consiglio Regionale Cicala (Lega) ha definito il petrolio “fonte di grandi problematiche ma anche di grandi potenzialità occupazionali e di crescita”; il sindaco di Potenza Guarente (Lega) ha promesso battaglie ambientali contro il petrolio e l’eolico selvaggio. Le azioni concrete sembrano, però, andare in tutt’altra direzione.

Il prossimo 26 ottobre scade la concessione di coltivazione ENI “Val d’Agri” che, secondo una norma del governo Monti mai modificata o abrogata neanche dall’attuale “governo del cambiamento”, sarà rinnovata automaticamente. Occorre, però, decidere se la nuova concessione manterrà l’attuale limite estrattivo di 80.000 barili al giorno, consentirà di raggiungere i 104.000 barili autorizzati con il memorandum del 1998 o, addirittura, incrementerà ulteriormente le quantità massime consentite.

Su questo rinnovo sarebbero in corso trattative segrete. Intorno al 20 giugno scorso la stampa ha dato notizia di un incontro fra il ministro Salvini e l’ad di ENI Claudio Descalzi durante il quale Salvini avrebbe chiesto ad ENI ulteriori investimenti in Basilicata e la compagnia petrolifera si sarebbe dichiarata disponibile a destinare altri 4 miliardi alla Val d’Agri. L’idea di Salvini sarebbe quella che, in un’ottica di autonomia differenziata delle regioni, il petrolio possa costituire per la Basilicata lo strumento per garantire la propria autonomia.

Sembra quindi – purtroppo - ipotizzabile che le amministrazioni principali della regione finiranno con l’adeguarsi alla linea del segretario della Lega (ex Lega Nord!) prolungando sine die l’era del fossile.

Conclusioni

Come per tutte le attività impattanti sull’ambiente, anche coloro che sono critici nei confronti dell’attività estrattiva si dividono fra possibilisti e nettamente contrari, ossia fra chi ritiene che esistano soluzioni tecniche e tecnologiche che, se applicate, neutralizzerebbero gli effetti negativi e chi, invece, ritiene che il petrolio – come dice Padre Alex Zanotelli – debba essere lasciato sottoterra.

Noi apparteniamo a questa seconda categoria.

Il pianeta è sull’orlo di una catastrofe climatica di cui avvertiamo già da tempo i sintomi. I vertici mondiali sul clima si susseguono ed in quello di Parigi del 2015 si parlò dell’urgente necessità di contenere entro 2 gradi – meglio se entro 1,5 gradi - l’incremento della temperatura del pianeta; gli allarmi del mondo scientifico si moltiplicano; Papa Francesco ha scritto la “Laudato Si”; Greta Thumberg è diventata un simbolo mondiale. Eppure, nessuno dei governi del pianeta sembra prendere sul serio la situazione e neanche nel vertice mondiale 2018 di Katowice sono state fissate regole stringenti che obblighino i Paesi a ridurre la produzione di CO2 in tempi compatibili con le condizioni planetarie, ossia immediatamente. Proseguire su questa strada ormai non è più possibile, pena l’estinzione del genere umano e delle altre specie viventi che popolano la nostra casa comune.

Qualcuno, quando la terra non sarà più abitabile, potrà salvarsi andando su Marte o su qualche altro pianeta? Sembra che alcuni ci credano davvero, visto il recente affannoso incremento della ricerca di altri mondi vivibili.

Se anche ciò fosse possibile però, sarebbe riservato a pochi ed è un’ipotesi che non ci interessa.

Ecco perché è indispensabile che l’attenzione di tutte le parti sane della società si concentri su questa piccola regione: la Basilicata deve diventare un simbolo ed un’occasione di riscossa per chi non vuole arrendersi alla distruzione del pianeta ed occorre una chiara, ferma e palese presa di posizione a favore della Basilicata affinché tutti conoscano i misfatti che vi accadono e si attivino per sostenere e condividere l’azione di comitati e cittadini locali nel loro quotidiano confronto con i colossi dell’energia e con le istituzioni.

Potere al Popolo non può che essere in prima linea in questa battaglia.

Olimpiadi a Firenze (e Bologna per par condicio) nel 2032. La bufala viene da Dario Nardella, Sindaco di Firenze e ha trovato l’interesse dell’omologo bolognese, nonché del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tornato all’ovile del PD. (segue)

Già a Firenze, subito dopo l’alluvione del 1966, il professore architetto Pierluigi Spadolini, con l’appoggio di una parte della Democrazia Cristiana e delle grandi società immobiliari romane, aveva lanciato un’analoga proposta. Naufragata, perché all’epoca il Sindaco di Firenze si chiamava Piero Bargellini e il PC non si era ancora trasformato nel partito del cemento.

E’ evidente che le probabilità che il CIO accordi le Olimpiadi estive a Bologna e Firenze sono inferiori a quelle di vincere l’enalotto giocando una sola schedina. Le ragioni sono state indicate in un articolo del Fatto Quotidiano on line dell’11 settembre. Il Comitato Olimpico chiede ai “pretendenti” di avere già una buona infrastrutturazione di base, mentre Firenze e Bologna sono a terra per quanto riguarda gli impianti sportivi, a partire dagli stadi per l’atletica, per non parlare del nuoto o del ciclismo. Inoltre, per un criterio di alternanza è difficile che dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina si voglia ancora gratificare (si fa per dire) l’Italia. Va da sé che le Olimpiadi sono state sempre rovinose per i bilanci pubblici e profittevoli solo per i costruttori che in Italia, per prassi consolidata e con costi crescenti, si lasciano dietro una marea di opere incompiute.

Se ne deduce che o Dario Nardella è uno sprovveduto o è in malafede. Propendiamo per questa seconda ipotesi. Ma allora perché lanciare la bufala delle Olimpiadi? Una risposta verrà dalle reazioni dell’establishment locale e dal partito del Pil. Già ci sembra di sentire alzarsi le voci che per dare gambe alla candidatura fiorentino-bolognese occorre realizzare al più presto il nuovo aeroporto, bucare Firenze con il sottoattraversamento Tav e chissà cos’altro. Qui potrebbe stare l’obiettivo sottostante, usare come grimaldello una proposta inattuabile per realizzare quello che viene messo in forse dall’opposizione più consapevole di sindaci e cittadini.

Bisogna dare atto a Nardella di un tocco di comicità nella sua proposta. “Perché "se Milano è la capitale finanziaria e Roma quella politica, Firenze e Bologna possono rappresentare il polo italiano delle eccellenze e del made in Italy, visto che rappresentiamo il meglio in campo alimentare, in quello della moda, dei motori, della tecnologia e dell'alta formazione universitaria" (La Nazione Firenze, 11 settembre). Cosa c’entri tutto ciò con un evento effimero e di tutto altro genere come le Olimpiadi rimane misterioso. Ma dopo la comicità viene la tragedia: intervistato dal Fatto Quotidiano Giacomo Giannarelli, il candidato del Movimento 5Stelle alle prossima elezioni regionali, afferma “che ogni iniziativa che promuova lo sport, il turismo e le relazioni internazionali è un’iniziativa da sostenere”. Ma i pentastellati non erano contro le Olimpiadi, emblema sommo dello spreco di soldi? Il no di Virginia Raggi è stato un penoso malinteso?

Tutti accomunati i nostri politici da una visione miope e retrograda del futuro delle nostre città. Fermi agli anni ’60, sono ancora convinti che le infrastrutture pesanti e il cemento siano la via maestra di un mitico “sviluppo”. Ambiente e cambiamento climatico sono slogan usa e getta.

Firenze subì nel 1966 una spaventosa alluvione (da cui, appunto, la proposta di Olimpiadi risarcitorie). Niente è cambiato da allora rispetto al rischio idraulico che corre il capoluogo e buona parte della Toscana. Invece di assecondare la natura la si vuole in ogni modo violentare. Tanto in Italia gli stupratori se la cavano con poco.

I contrafforti dell’urbanistica hanno ceduto, sembianti dell’architettura si sono sfigurati, spazi umanizzati si sono imbestiati, ragione e sentimento del bello si sono anestetizzati, corpo-anima del brutto si è impinguato. (segue)

Introduco con una parafrasi dai testi di James Hillman, psicologo biologo filosofo, in Politica della bellezza, a cura di F. Donfrancesco, Moretti & Vitali, Bergamo 1999:

I contrafforti dell’urbanistica hanno ceduto, sembianti dell’architettura si sono sfigurati, spazi umanizzati si sono imbestiati, ragione e sentimento del bello si sono anestetizzati, corpo-anima del brutto si è impinguato.

È successo con la fase di media durata del whirl-capitalism che ha man mano intensificato la lotta contro la classe operaia e, più estesamente, i lavoratori subalterni schiavizzati; ma anche verso i senza lavoro poveri o miseri destinati a servire i ricchi e i riccastri (non sempre e propriamente capitalisti ma, in ogni modo, esperti nella sottrazione di beni altrui o di risorse comuni). Sicché la massa di popolazione ha raggiunto, magari negandolo, un grado d’infelicità più alto di quello immaginato dal giovane Marx se costretta a vivere nella necessità. L’alienazione e lo sfruttamento generano sofferenza; alleviarla divenne, come la libertà, un imperativo dei comunisti. Le società precapitalistiche conoscevano le norme di un mondo etico delle istituzioni (Sittlichkeit); il capitalismo ha oltrepassato ogni limitazione e ha distrutto tutte le autorità morali. All’interno della lotta di classe il capitale ha travolto come Moloch tutti i sistemi culturali benemeriti già sottostanti all’assetto «immorale» della società: compreso i sistemi dell’architettura e dell’urbanistica. Se oggi qualcuno nell’azione politica e in qualsiasi branca sociale o culturale desse forte rilievo alla dimensione morale, non potrebbe resistere alle ondate d’odio e disprezzo che lo colpirebbero.

Non siamo riusciti (architetti, urbanisti e protagonisti di culture socialiste) a dotarci di un armamento adatto e sufficiente, in definitiva, per vincere la guerra dei settant’anni, seppur abbiamo vinto qualche battaglia. La cinquina di cui sopra è la risultante delle vicende provocate e sovrintese dai direttori capitalistici per raggiungere la più alta e mai vista accumulazione di profitti e di rendite; che, infatti, richiede distruzione del buono-felice di massa e costruzione del tempio dei chierici fedeli. Dappertutto nel mondo le disuguaglianze fra le popolazioni ed entro le popolazioni aumentano, con punte dove la miseria più nera si accompagna alle insegne del potere architettonico e urbanistico del capitalismo mondializzato, sempre come grattacieli deformati ad arte, pure immagini sacre (icone) del Moloch invincibile. La reductio ad unum delle cinque parti della realtà di cui (noi che pensiamo di non appartenere alla chiesa) siamo costretti a riconoscere la durezza e l’impossibilità o l’enorme difficoltà di modificarla, promuove il conto d’oggi e lo confronta con altri conti di altri tempi non ancora contraffatti totalmente dall’immoralità del capitalismo.

Nelle prime prove di libera progettazione e nell’insegnamento ai politecnici di Milano e di Torino (per qualche iniziativa anche all’Istituto universitario di architettura di Venezia), un gruppo di giovani architetti si muoveva lungo le seguenti direttrici: applicare la convinzione, già maturata in ambito filosofico, che le discipline fondamentali potevano rompere i propri recinti e condurre gli studiosi, qualunque fossero le loro basi prioritarie, verso più vasti orizzonti della conoscenza. L’architettura, l’urbanistica, l’arte e la storia sociale avevano bisogno l’una dell’altra. L’urbanistica, poi, doveva acquistare una nuova forza «personale» per oltrepassare la qualifica di tecnica (mediocre) e aprirsi alle scienze umane: non attraverso il contributo di esperti estranei ma per propria capacità di introdurre in se stessa l’essenziale di economia, geografia umana, sociologia … Insomma, doveva costituirsi come sapere integrato per potersi misurare con l’incessante mutamento della realtà. Tuttavia il modello non resistette a lungo se non in ridotte troppo esposte ai nemici, simili a quegli stessi che il fisico e letterato inglese Charles P. Snow accusava di voler consolidare la separazione fra cultura scientifica e cultura umanistica (C.P. Snow, Le due culture, Feltrinelli 1964, Marsilio 2005 - originale 1959, seguito 1963. Vedi L. Meneghetti, La cultura spezzata, in eddyburg 11 febbraio 2006, poi in L’opinione contraria, Libreria Clup, Milano 2006).

La realtà duratura parve configurarsi così: da una parte le rare mosche bianche di un’architettura di buona qualità, spersa nel mare della raccapricciante «architettura», totalmente bruta edilizia aziendalista; dall’altra un pezzo ristretto di urbanistica, «competente», distaccata dal consueto progetto di sfrenato espansionismo edilizio dei territori comunali («rapallizzazione»), ma propensa a pronosticare il futuro delle città e dei territori senza poterne definire la conformazione fisica. Eppure, se con la memoria retrocedessimo nel secolo breve fino al dopoguerra noteremmo il risveglio della vecchia quartieristica pubblica, ordinario incrocio fra urbanistica e architettura. Lasciando da parte il QT8 milanese con il Monte Stella, testimonianza impareggiabile di simbiosi fra piano urbano, progetto architettonico e paesaggio costruito, e ugualmente La Martella di Matera, caso particolare legato all’unicità della condizione abitativa del capoluogo, rievochiamo due quartieri Ina-Casa: a Roma il Tiburtino, a Cesate (Milano) il borgo nuovo progettato e curato fino al dettaglio costruttivo dal gruppo Albini, Gardella, Albricci e BBPR. Entrambi gli insediamenti, appartenenti al primo settennio dell’istituto, furono avviati nel 1949. Del secondo (Cesate) permane un evidente valore storico giacché il progetto urbanistico e diversi progetti architettonici (serie di case con alloggi duplex) rappresenteranno l’Italia nell’esposizione internazionale allestita al CIAM 1953 di Aix en Provence e la realtà del costruito sarà ancora oggi esempio di un’efficace manutenzione.

Il secolo macinava gli anni. Quando dal 1962 si potette applicare la legge 167 per i Piani di edilizia economica e popolare, in alcuni Comuni i progettisti sfruttarono intelligentemente le norme previste e le procedure per ottenere l’approvazione dei piani per quartieri residenziali non limitati a schemi planimetrici atti soltanto a impegnare i terreni, bensì definiti da una specifica organizzazione dello spazio e dai volumi delle case trattati secondo differenti tipologie (come dall’esperienza Ina-Casa e Gescal), prossime alle risoluzioni architettoniche. Intanto i piani di zona potevano diventare il quadro reale dell’attuazione del piano regolatore, quasi un ricupero dei principi della legge del 1942 che legavano la realizzazione del piano generale ai piani particolareggiati esecutivi. Insomma, anche in questi casi l’intervento pubblico poteva favorire l’unità fra conoscenze diverse e completezza della progettazione. La stessa maniera di interpretare la legislazione spremendone il massimo di possibilità attuative ben oltre lo zoning del piano regolatore generale riguardò in qualche comune la rappresentazione avulsa del centro storico in scala a denominatore di cinque volte inferiore, atta a presentare i provvedimenti di tutela o modifica o restauro degli spazi pubblici e dei singoli edifici.

Il Piano di edilizia economica e popolare per il centro storico di Bologna, 1973, raggiunse il punto più alto di unificazione fra le discipline necessarie per la costruzione della parte di città. Si doveva lavorare su aree un tempo edificate ma svuotate dai bombardamenti (di terra e di cielo) o da abbattimenti successivi. La ricostruzione avvenne non secondo la concezione del dov’era com’era ma attraverso un metodo definito «ripristino tipologico»: che rispettava essenziali indicazioni provenienti dalle preesistenze e proponeva soluzioni non estranee alle tipologie storiche insieme a una modernizzazione dell’abitabilità interna e alle forme architettoniche come restauro riconoscibile. L’inserimento dei nuovi manufatti dovuti al ripristino accanto alle case salve fu un successo, irrilevanti le critiche verso certi aspetti «mimetici» nei confronti degli edifici esistenti contigui. Nei comparti urbani bolognesi di San Leonardo, Solferino e San Carlo l’urbanistica, il restauro, l’architettura, la storia, l’habitat cantarono insieme come un coro a cappella l’inno della vittoria sul pensiero negativo riguardo all’unità delle arti e della scienza. Peraltro si era vinta una battaglia, non la guerra delle forze pro unione contro altre viventi e crescenti sulla divisione.

La separatezza fra urbanistica e architettura creava una condizione mai sperimentata nella storia della società e delle opere necessarie alla vita del cittadino e delle comunità. L’isolato urbano proveniva dal disegno dell’organizzazione generale degli spazi, le parti di città o la città intera. La storia mostra che la vita urbana si strutturava secondo un ordine perfetto di strade e piazze bordate da cortine architettoniche di altezza costante e forme quali dettate dalla cultura dell’epoca, differenti e coerenti, oppure simili nell’avvento di una nuova maniera.

In pieno XIX secolo fu il Plan Cerdà per Barcellona, noto da allora anche agli studenti spagnoli delle scuole elementari, a rappresentare la città nuova costituita dalle strade e dagli isolati. Ciò che avrebbe potuto completare il modello reale, i lati (qualcuno lasciato aperto) del quadrilatero saldamente unitari nella costruzione delle case (non uguali) e la corte interna libera, semmai destinata a giardino, non ha retto di fronte all’aggressività della rendita fondiaria. Nondimeno la forza straordinaria dell’insieme urbano ha resistito e funzionò secondo la concezione dell’autore: la vita della città deve riconciliare lo stare (il risiedere) e il muoversi.

Avanzando il secolo verso i due ultimi decenni, si affermerà il primo piano regolatore milanese, dovuto a Cesare Beruto, ingegnere di reparto all’ufficio tecnico del Comune di Milano. Il disegno non nega l’espansione urbana come un gonfiotto uniforme dalla circonvallazione «spagnola» all’esterno, eppure anch’esso costituisce un discreto esempio d’integrazione fra urbanistica e architettura nella parte dove il complesso di isolati e strade, con impianto nettamente ippodamico, sostiene la continuità delle cortine edilizie. Naturalmente, vien da dire, la possibilità di destinare i campi interni a verde invece che lasciarli al mercato edilizio non ebbe l’approvazione del passaggio del tempo (salvo qualche eccezione).

È al principio del XX secolo che il più grande architetto-urbanista della modernità, Hendrich Petrus Berlage raggiunge col progetto per Amsterdam Sud (e la sua realizzazione) il livello più alto di compartecipazione fra urbanistica e architettura. Ho cercato di dimostrarlo nell’articolo, 1917-2017. Centenario del piano di Berlage per Amsterdam Sud… (et al.). I blocchi cooperativi residenziali con le case in cortina unitaria lungo i bordi degli isolati definenti le strade, l’interno a parco frequentato anche dai cittadini residenti altrove, l’architettura della Scuola di Amsterdam incorporata nell’urbanistica secondo il principio basilare del messaggio e dell’attività stessa del maestro: tutto l’insieme organico della parte di città sarà magari, come scriverà Giedion alfiere dei razionalisti, una riforma ancora legata alla tradizione e non una rivoluzione; proprio per questo ci parla oggi della possibilità di ribaltare la sconfitta (ancora in atto) subita dalla cultura dell’unità contro quella della separatezza.

La prima amministrazione di una grande città italiana a ritrarsi dal compito di protagonista (obbligatorio) della pianificazione urbanistica sarà quella di Milano. In eddyburg si è commentato più volte il caso, celebre, dell’espansione gigantesca alla Bicocca sui terreni liberati dagli insediamenti industriali Pirelli, non prevista da un piano generale e senza alcuna motivazione della priorità rispetto alla miriade di domande della società urbana. Un accordo diretto fra sindaco ed ex padrone delle ferriere sancisce il dominio dell’interesse privato sull’utilità pubblica: insieme al paradosso, questa volta, che l’architettura, controllata in approssimativa coerenza al disegno di isolati e strade, riempia l’urbanistica privata, garanzia del miglior modo di produrre rendita.