Millenniourbano.it, 5 maggio 2016 (m.p.r.)

La ricorrenza dei cento anni dalla nascita a Scranton (Pennsylvania) di Jane Jacobs è una buona occasione per domandarci come le sue critiche dell’urbanistica novecentesca abbiano cambiato lo sguardo sulla città contemporanea. Esse hanno sicuramente esercitato una grande influenza non solo a New York, dove, da abitante del Greenwich Village, Jacobs si è battuta instancabilmente contro i progetti di rinnovamento urbano Robert Moses. La sua battaglia contro la Lower Manhattan Expressway che, se realizzata, avrebbe espulso migliaia di persone e sconvolto la vita di un intero quartiere, ha indicato - ovunque nel mondo alle comunità di persone spesso minacciate da simili progetti - che ogni abitante della città ha le competenze per esprimere la sua opinione in merito a come essa viene trasformata.

Da giornalista e madre di famiglia - non certo da urbanista - nel 1961, Jane Jacobs pubblicava Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, una lettura della città contemporanea in cui veniva utilizzata l’esperienza quotidiana, fatta di vita di quartiere e di spostamenti con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, in contrapposizione all’idea di città-macchina di Robert Moses, il deus ex machina dei lavori pubblici di New York.

Il suo è un libro sulla diversità urbana che individua quattro fondamentali fattori in grado di generarla almeno alla scala del quartiere: la presenza del maggior numero di funzioni di base (abitazioni, attività commerciali, imprese, servizi, ecc.), la piccola dimensione degli isolati che ha come conseguenza il maggior numero di strade da percorrere e di “angoli da svoltare”, edifici di diversa età e condizione e una buona densità di popolazione per favorire l’incontro delle persone. Si tratta di aspetti che la città razionalista del ‘900 ha variamente contrastato, preferendo separare le funzioni, dimensionare al massimo edifici e isolati, prevedere zone omogenee per tipologie edilizie e densità e facendo in modo che quest’ultima fosse sufficiente bassa da prevenire i problemi di carattere igienico e sociale del sovraffollamento. La gran parte dei problemi con i quali sono confrontate le città oggi, compresa la loro incontrollata espansione suburbana, nascono da questo approccio.

Nella narrazione di Jane Jacobs la città è al contrario un sistema complesso che si auto-regola e di questa capacità di autoregolazione i suoi abitanti, a differenza di molti urbanisti, sono perfettamente consapevoli. Jane Jacobs ha sottolineato più di mezzo secolo fa come l’opera dell’erede newyorchese del Barone Haussmann (Moses amava riferirsi al prefetto della Senna che a metà Ottocento trasformò radicalmente Parigi), con il suo disprezzo per la gente che anima lo spazio urbano, è stata la rappresentazione più significativa della incapacità dell’urbanistica moderna di comprendere la vita delle città. Purtroppo non mancano le occasioni di constatare quanto sia viva ed operante l’eredità del pensiero di Moses, se qualcuno si sente in dovere di pubblicare un libro che, in maniera paradigmatica, s’intitola Contro l’urbanistica.

Saskia Sassen, che sui cambiamenti impressi alle città dai processi economici della globalizzazione scrive da qualche decennio, ha ricordato sulle colonne del Guardian il suo incontro con una anziana signora che agli inizi degli anni 90, durante una conferenza a Toronto, intervenne per criticare il suo modo di analizzare la città nel modo più acuto che avesse mai sentito. Ribaltando la visione di Sassen, Jane Jacobs (che a Toronto si era trasferita in opposizione all’intervento militare degli Stati Uniti in Vietnam) metteva al centro la questione del luogo, invitandola così a passare dalla scala macro delle grandi metropoli globali a quella micro dei quartieri, le cui specificità, a partire dalle esperienze dei residenti locali, vengono progressivamente cancellate. Questo differente sguardo sulla città ha condotto Sassen a rivedere il fatto che gli aspetti che rendono tale una metropoli - l’enorme diversità dei lavoratori, i loro spazi di vita e di lavoro, le molteplici sub-economie coinvolte - siano tutt’altro che irrilevanti, quasi appartenessero ad un’altra epoca, nello studio delle città globali.

Perché - si domanda Sassen - è così importante recuperare il senso del luogo nelle analisi dell’economia globale letta attraverso le grandi città? Perché ciò ci consente di vedere che nelle economie regionali, nazionali e globali sono incorporate le diversità economiche tipiche dello spazio urbano e viceversa che lo spazio urbano è il componente fondamentale di queste economie. Jacobs ha capito che la città è molto più della somma dei suoi residenti, dei suoi edifici e delle aziende: essa è la trama nella quale le sub-economie si intrecciano variamente, nei differenti quartieri, con la vita delle persone. Il modo in cui queste differenze economiche e spaziali reagiscono ad esempio alla massiccia gentrification della città contemporanea è qualcosa che andrebbe indagato attraverso l’approccio complesso con il quale Jane Jacobs ci ha insegnato a guardare la città. Non importa quanto esse possano diventare smart e globali, ciò che non bisogna smettere di fare è rimettere al centro dell’analisi urbana la dimensione del luogo, solitamente negletta da chi si occupa di economia delle città. D’altra parte già nel 1969, in apertura del suo L’economia delle città, Jacobs si chiedeva: «perché alcune città crescono mentre alte ristagnano e poi decadono?» Perché l’efficienza economica delle imprese non coincide con il successo delle città che le ospitano? E’ la diversificazione del tessuto produttivo delle città ciò che consente loro di prosperare ma questa diversità è un tipico prodotto urbano, qualcosa, appunto, che non si deve smettere di indagare.

«Esperienze di auto-determinazione di comunità locali. Poco importa se queste esperienze hanno differenze e grandi fragilità, una cosa è certa: ovunque gruppi di cittadini hanno smesso di delegare e dimostrano che è possibile creare luoghi sociali». Comune-info, 3 maggio 2016 (p.d.)

In molte città europee, come conseguenza delle varie ondate di crisi politiche ed economiche del passato decennio, il settore pubblico ha gradualmente ridotto l’erogazione di alcuni servizi. In alcune città, organizzazioni e gruppi di attivisti si sono impegnati a fornire quei servizi che non erano più offerti dalla pubblica amministrazione. Parallelamente, molti architetti, urbanisti e attivisti sociali hanno riconosciuto che i modelli di finanziamento e di organizzazione tradizionali non erano in grado di supportare iniziative di piccola scala e progetti urbani con un impatto sulle comunità locali, e hanno cominciato ad elaborare alternative per aiutare i cittadini ad accedere a questi servizi.

Il crescente bisogno di infrastrutture e servizi alternativi che fossero autosufficienti e comunitari, ha avuto un impatto significativo sulle nostre città. Gli attori di queste iniziative sono emersi come protagonisti (mediatori, organizzatori ed esperti tecnici) di un nuovo movimento che si focalizza sul coinvolgimento sociale e su interventi di piccola scala, mettendo a sistema le risorse locali con i bisogni delle comunità. Se da una parte la precarietà organizzativa ed economica di molte di queste iniziative ha portato alla conclusione di queste esperienze, dall’altra in alcuni casi ha comportato lo sviluppo di nuove sperimentazioni volte al consolidamento dei servizi di welfare alternativo erogati.Iniziative di questo tipo si sono sviluppate in varie città europee, con sfumature diverse a seconda del contesto specifico, e variano dalla gestione di spazi verdi a spazi culturali, da mense sociali a servizi di assistenza medica o educazione auto-organizzata.

Questo articolo racconta le iniziative sviluppate ad Atene, Berlino, Liverpool e Rotterdam, mostrando come questo sia un trend crescente in Europa e mettendo in luce diversi aspetti del rapporto che si costruisce tra le comunità e gli altri attori locali.

Atene: la rete di servizi civici

Se nei Paesi del Nord-Est Europa riscontriamo uno spirito di imprenditoria sociale economicamente più solida, nel Sud Europa prevalgono le iniziative promosse da movimenti e gruppi di azione civica. Queste ultime non sempre hanno sviluppato modelli economici sostenibili, forse anche a causa di una differente cultura locale e storia imprenditoriale. Nel caso di Atene, nel settembre 2015 siamo andati a conoscere molte di queste iniziative civiche che hanno sviluppato servizi come giardini condivisi, mense sociali, servizi di assistenza sanitaria, educazione, sport e cultura. Nel quartiere di Metaxiria abbiamo incontrato la mensa socia leed il dopo-scuola auto-organizzati da Kostantinos e la sua associazione. Entrando nello spazio ci hanno spiegato di aver affittato un grande appartamento per metterlo a disposizione del quartiere, ospitando i ragazzi dopo le ore scolastiche nonché fornendo quotidianamente pasti caldi agli abitanti della zona ma anche ai rifiugiati che erano accampati nelle piazze di Atene. La bellezza della filantropia di Kostantinos e dei suoi colleghi ci hanno commossi, ma come garantire una sostenibilità di queste iniziative nel tempo? Pochi giorni dopo abbiamo conosciuto Boroume (Possiamo), un’associazione che funge da piattaforma logistica per la raccolta degli scarti alimentari da ristoranti e supermercati e la redistribuzione verso le innumerevoli mense sociali, sia comunali che auto-organizzate, come quella di Kostantinos. I fondatori dell’organizzazione ci spiegano come Boroume sia un servizio pubblico, svolto senza sovvenzioni pubbliche, che collabora con l’amministrazione i per ottimizzare la distribuzione degli alimenti. Gli stipendi delle otto persone dell’organizzazione sono pagati grazie a donazioni e finanziamenti di fondazioni. Discutendo del loro modello organizzativo ed economico ci spiegano come sia complessa in Grecia la crescita delle imprese sociali perché, a causa di una lunga storia di corruzione e oscuri finanziamenti a Ong vicine al potere, la credibilità degli operatori economici sia fortemente debilitata agli occhi del pubblico.

Berlino: proprietà collettiva come spazio libero

“ExRotaprint è un progetto di sviluppo urbano che affronta il mercato immobiliare e l’economia, le tendenze di separazione ed esclusione sociale, le strategie di politica urbana […] è un esempio di come sviluppare nuovi progetti nello spazio urbano. Qui esiste un orizzonte di possibilità, senza scopo di lucro, basato non su ideologie ma su accordi e consensi. […] The gGmbH non-profit ExRotaprint scardina i meccanismi della spirale speculativa del mercato immobiliare e si appropria dell’edificio tramite un diritto di superficie ereditario. È responsabile per tutti gli aspetti di sviluppo, finanziamento, affitto degli spazi e restauro dell’edificio. I partner di ExRotaprint non traggono profitto dalle attività dell’edificio e non possono creare un incremento del valore dell’immobile tramite la vendita della loro quota. Pertanto allo spazio è garantita una stabilità durevole che può essere creata dagli utenti dello spazio seguendo le loro esigenze.”

Citazione da intervista con Daniela Brahm, ExRotaprint

Il complesso industriale ExRotaprint, è situato in una vecchia fabbrica di macchine da stampa a Nord di Berlino, nel quartiere di Wedding, ed è stato venduto dal Comune di Berlino a un gruppo di abitanti nel 2009, con l’aiuto di due fondazioni interessate a investimenti sostenibili e a progetti comunitari socialmente responsabili, con l’obiettivo di togliere dal mercato speculativo le proprietà immobiliari. Il complesso conta 10.000 metri quadrati e oggi, una voltaesclusa la possibilità di venderlo a costruttori, ospita varie attività sociali, culturali e produttive grazie ad una gestione cooperativa, che crea abbastanza profitto da garantire il restauro dell’edificio.

Nel 2009 un gruppo di artisti e di residenti decise di sviluppare un nuovo progetto per l’edificio ExRotaprint che era stato messo in vendita dal Comune di Berlino al miglior offerente. Dal momento che, sempre nel 2009, l’edificio era diventato patrimonio storico, non poteva essere abbattuto ma le sue funzioni future erano ignote. I residenti non furono inizialmente presi sul serio dal Comune, motivo per cui si consociarono in un’associazione di inquilini che avrebbe condiviso le stesse prospettive, portando avanti varie discussioni sul concetto di profitto e su come l’investimento di capitale avrebbe influito sul potere decisionale.

“Nessuno aveva soldi ma l’idea di generare denaro, la fantasia del profitto fu una vera bomba. Èstata la parte più difficile del progetto, l’idea del profitto ha quasi distrutto il gruppo ancora prima che si formasse”.

Citazione da intervista con Daniela Brahm, ExRotaprint

La proprietà dell’immobile segue un modello piuttosto interessante: gli abitanti hanno comprato l’edificio per il quale pagano l’affitto, fra i 3 ed i 4,5 euro al mq, uno dei canoni più bassi a Berlino. Con questi fondi si ripaga il mutuo acceso con la Fondazione Trias in Germania e la Edith Marion a Basilea, in Svizzera. Nonostante il diritto di superficie ereditario, la proprietà del terreno è stata data per 99 anni alle Fondazioni mentre la ExRotaPrint gGmbH, l’azienda non-profit che gestisce il progetto, possiede l’edificio. Questo modello toglie l’immobile dal mercato e previene meccanismi di speculazione immobiliare. La gestione dell’edificio è portata avanti dalla ExRotaPrint gGmbH, dove dodici partner che rappresentano gli inquilini si incontrano mensilmente per prendere decisioni sullaregolare amministrazione dell’edificio, mentre quattro si incontrano ogni settimana. Inoltre le decisioni sono prese in accordo con l’Associazione di Inquilini. Tutti gli interventi di ristrutturazione dell’edificio sono pagati con un mutuo di 2,3 milioni di euro stipulato con Coopera Sammelstiftung Puch, un Fondo Pensionistico Svizzero, che ha una rata fissa del 4 per cento. Lo spazio è organizzato con una divisione equa delle attività a fini sociali, culturali e produttivi. Il progetto ha un bilancio annuo pari a zero, perché i profitti, che provengono dagli affitti degli spazi e dal bed&breakfast, vengono reinvestiti per pagare il mutuo di Coopera Sammelstiftung Puch, per le ristrutturazioni, e quelli con le Fondazioni Trias ed Edith Marion, per l’affitto del terreno.

Sebbene il progetto abbia un importante impatto sociale, fornendo spazi a prezzi accessibili per attività di piccola imprenditoria, spazi culturali e sociali come corsi di lingua tedesca per migranti o scuole serali, esso è gestito completamente da privati, senza alcun tipo di cooperazione con l’amministrazione pubblica. Questo è anche il caso di Holzmarkt, una cooperativa che si è prefissata l’obiettivo di rigenerare l’ultimo spazio libero lungo il fiume Spree in modo da sviluppare un progetto sociale e inclusivo, o dello Spreefeld, un progetto di co-housing con 6.000 mq di residenze e 1.500 mq di servizi in parte accessibili anche al quartiere. Anche nel caso del Markthalle Neun, un mercato messo in vendita dal Comune di Berlino che a seguito di varie proteste cittadine acconsentì a dare l’edificio all’offerta migliore in termini di programma e offerta al quartiere con un prezzo fisso. Nel 2012 l’edificio è stato venduto ad un gruppo di giovani imprenditori e oggi ospita al suo interno un mercato di prodotti locali, oltre a un supermercato discount, caffetterie, ristoranti, fiere di vendita diretta dei produttori, un programma educativo, un parco giochi per bambini e uno spazio per piccoli spettacoli. Attualmente conta quaranta attività commerciali e dà lavoro a circa cento persone.

Liverpool: nuovi modelli di gestione e accesso alla proprietà collettiva

A seguito della Housing Market Renewal Initiative (iniziativa di Rigenerazione del Mercato Immobiliare) portata avanti dal governo britannico in molti quartieri popolari del Regno Unito, molte case furono evacuate in attesa di demolizione e ricostruzione. A causa della crisi economica del 2008, i lavori non sono iniziati e perciò rimangono ancora oggi intere strade con case abbandonate. Questo è il contesto del quartiere di Anfield di Liverpool, accanto al noto stadio, dove la comunità locale ha preso in gestione una panetteria, Homebaked (“cucinato a casa”) per sviluppare con la cittadinanza un centro di incontro e di dialogo per il futuro del quartiere. Dopo più di due anni di partecipazione, nel 2012 Homebaked è diventata una Community Land Trust con l’obiettivo di ristrutturare il complesso edilizio dove si trova la panetteria, creando spazi per imprese e abitazioni a prezzi accessibili. Un’esperienza simile è stata portata avanti dal progetti Granby Four Streets dove non lontano da Homebaked un’altra comunità locale ha preso in gestione un isolato del quartiere per creare abitazioni e spazi per imprese a prezzi calmierati, sempre tramite lo strumento del Community Land Trust. Queste ultime sono organizzazioni gestite dalle comunità locali che possono portare avanti una serie di attività, da abitazioni accessibili a giardini condivisi, dove la comunità gestisce il terreno garantendone l’accesso individuale nell’interesse della comunità. La proprietà del terreno e degli edifici è della comunità e non può essere oggetto di compra-vendite nel mercato immobiliare. Le forme di utilizzo, compresa la concessione in uso a famiglie, associazioni e imprese, sono decise dall’organizzazione, nell’interesse della comunità.

Olanda: imprenditorialità civica come strumento di inclusione

L’Olanda, grazie alla propria tradizione commerciale e alla propria cultura del compromesso, seguendo il “modello Polder”, ha sviluppato recentemente dei progetti dove la società civile ha mostrato spirito imprenditoriale e ha sviluppato collaborazioni sia con il settore privato che con quello pubblico.

Questo è per esempio il caso di Zoho a Rotterdam, dove lo studio di pianificazione Stipo, assieme alla Associazione Edilizia Havensteder, ha sviluppato un progetto di rigenerazione di un’area degradata accanto alla stazione di Rotterdam.Attraverso le negoziazioni con i proprietari e sono state create le condizioni per attrarre rappresentanti del settore creativo, imprenditori locali e cittadini. In questo modo è stato possibile rigenerare il quartiere in termini sociali, economici e culturali.

Una vicenda simile è stata portata avanti ad Amsterdam nel progetto De Ceuvel, dove è stato sviluppato unospazio per industrie creative e imprese sociali vicino al Canale Hasselt a Nord di Amsterdam. Il terreno è stato concesso con un permesso di dieci anni dal Comune ad un gruppo di sperimentatori che avevano vinto il concorso per la rigenerazione dell’area. Il sito era stato precedentemente utilizzato per usi industriali ed è oggi un esempio di sviluppo urbano sostenibile in Europa. Infatti, il terreno fortemente inquinato ospita oggi case-barca dislocate in una foresta di piante di bambù che purificano il suolo. Le barche sono state riutilizzate come abitazioni, uffici e laboratori e presto ospiteranno anche una sala da thè ed un bed&breakfast.Un’altra esprienza di auto-determinazione di una comunità è stata esplorata ad una scala di quartiere nel caso della Cooperativa Afrikaanderweik nel quartiere multi-etnico nell’omonimo quartiere nel sud di Rotterdam. La cooperativa è un’organizzazione che assolve la funzione di ombrello per collegare gli spazi di lavoro con negozianti, artigiani, associazioni e operatori del mercato di zona. Gli attori della zona hanno così potuto sviluppare una serie di servizi locali come una cooperativa energetica che crea un grande risparmio per le aziende locali come anche piccole imprese sociali di pulizia, catering o consegne a domicilio che operano nel quartiere includendo la popolazione locale.

Quale morale in queste storie?

Le storie che abbiamo raccontato brevemente sono soltanto un piccolo campione di un caleidoscopio di iniziative che si stanno moltiplicando, nelle città metropolitane di tutte le nazioni europee. La recente crisi economica è stata un’occasione di risveglio per molte comunità. Nonostante il grande entusiasmo verso queste nuove pratiche di sviluppo urbano partecipativo e di piccola scala, questo nuovo approccio non è privo di problemi . Se da una parte le comunità locali hanno cominciato ad avere un ruolo sempre più importante nello sviluppo locale dei quartieri, creando importanti infrastrutture come spazi pubblici, mense sociali o spazi culturali, dall’altro la maggior parte di loro sono tuttora molto fragili e precarie.

Superare questa condizione di fragilità, senza dipendere da sovvenzioni pubbliche: è questa la sfida principale da affrontare per chi crede nelle potenzialità delle iniziative promosse da gruppi e associazioni di cittadini. Gli esempi del nord Europa ci confermano che la sfida si può vincere, anche lasciando all’amministrazione il solo compito di creare le condizioni minime perché le attività si svolgano in modo regolare. Se poi qualche amministratore virtuoso volesse favorire queste iniziative e integrarle all’interno dei processi inclusivi di trasformazione della città, basta che si preoccupi anche del valore d’uso che può derivare dal riutilizzo di edifici e aree dismesse, e non soltanto del loro valore di mercato.

Funding the Cooperative City – Finanziare la Città Cooperativa, è un progetto di Eutropian Planning&Research che mira ad esplorare, promuovere e assistere esperimenti di sviluppo urbano comunitario nelle città europee. Si terrà a Roma un workshop il 5-7 Maggio e a Rotterdam il 28 Maggio, dove saranno invitate le iniziative selezionate dalla open call e faranno inoltre parte della pubblicazione “Funding the Cooperative City”.

ETS, 2016, pp. 15-21. 4 maggio 2016

La figura di Antonio Cederna, del quale si celebra quest’anno il ventennale della scomparsa, assume sempre più la statura di un grande protagonista della cultura e della vita civile dell’Italia del Novecento. Inoltre il progressivo abbandono delle politiche di tutela del patrimonio e dell’ambiente, derivante tanto dal declino economico strutturale che affligge l’Italia quanto dall’impostazione ferocemente e ottusamente neoliberista dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni alla guida del paese, a sentire in modo pungente l’assenza di una voce rigorosa e robustamente indignata come quella del grande giornalista milanese.

Negli anni recenti ci sono stati diversi buoni tentativi di ricostruire il profilo biografico e quello politico e intellettuale di Cederna, tra cui vale certamente la pena di ricordare il piccolo volume di Francesco Erbani uscito nel 2012, ’ampio e prezioso volume collettivo curato nel 2007 da Maria Pia Guermandi e Valeria Cicala dal bel titolo Un italiano scomodo. Attualità e necessità di Antonio Cederna e le numerose testimonianze sparse tra le opere di Vezio De Lucia, il sito di Edoardo Salzano e altri luoghi ancora. Ancor più importante è stato il lavoro svolto attorno all’archivio personale di Cederna dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma con la collaborazione dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Ambientali della Regione Emilia Romagna, che ha permesso non solo il riordino, l’inventariazione e la messa a disposizione del ricco patrimonio di carte personali del giornalista ma anche l’approntamento di un sito web ricco e ben organizzato.

Ciò che colpisce, tuttavia, è che l’eredità cederniana viene oggi studiata e rivendicata soprattutto riguardo ai temi dell’urbanistica, dei beni culturali e in parte del paesaggio, lasciando piuttosto in ombra il suo fondamentale contributo nel campo della tutela ambientale. Così il Cederna celebrato e ripubblicato resta ancora e sempre quello di Mussolini urbanista, di Storia moderna dell’Appia Antica, di I vandali in casa e se un ministero e la fondazione intitolata al suo nome approntano un’antologia di suoi scritti essa riguarda appunto “beni culturali, urbanistica e paesaggio”. Tra le poche eccezioni recenti stanno la bella relazione di Rita Paris e Bartolomeo Mazzotta a un convegno svoltosi nel 2013 a Santa Maria Capua Vetere dal titolo “L’archivio Cederna come fonte di studio per la tutela dell’ambiente”, scaricabile ora dal sito in forma digitale e arricchita da uno straordinario apparato iconografico, e il breve ma serrato profilo biografico contenuto nei Pionieri della protezione della natura in Italia di Franco Pedrotti

Può ben darsi che questo rimanere sullo sfondo del Cederna ambientalista dipenda dal fatto che gran parte delle persone che gli sono state maggiormente legate sono attive soprattutto nei campi dell’urbanistica, dei beni culturali e del paesaggio, nei quali è sempre molto vivace l’attività pubblicistica ed editoriale nello spirito della denuncia e della proposta cederniana, mentre questo tipo di intervento si è un po’ offuscato negli anni più recenti sul versante della protezione della natura. Il ricordo personale e le carte ci dicono però che l’interesse di Cederna per l’ambiente e il suo contributo alla battaglia ambientalista non sono stati né episodici né estemporanei né tantomeno ininfluenti. Essi sono stati al contrario il frutto di una conquista lenta e tenace, ottenuta - come nel suo stile - ediante un ammirevole sforzo di documentazione e di riflessione.

A dispetto della sua identità di giornalista, peraltro autore soprattutto di articoli incisivamente brevi, tanto le testimonianze di parenti, amici e collaboratori quanto le carte rimandano l’immagine di un uomo che è rimasto per tutta la vita uno studioso, per quanto sin da subito la vocazione civile ha finito col prevalere in lui su quella alla ricerca. La parabola del Cederna scrittore inizia non a caso con un’ampia relazione di scavo negli “Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei” e termina con una severa polemica contro una deriva giornalistica che predilige il colore e la sensazione rispetto all’indagine accurata e al ragionamento approfondito. E se in molti rivendicano oggi a Cederna, come ricorda non a caso Edoardo Salzano, la qualifica di urbanista tout court le sue competenze e il suo livello di elaborazione in campo ambientale non furono da meno.

A testimonianza di ciò sta anzitutto il modo in cui Cederna si avvicinò alla protezione della natura. La quasi totalità dei suoi articoli degli anni Cinquanta, pubblicati invariabilmente su “Il mondo”, riguardano i beni culturali, l’urbanistica e - in qualche misura - il paesaggio. La questione ambientale comincia timidamente ad apparire soltanto nel 1960, cioè dopo quasi dodici anni di attività giornalistica, sotto la veste ancora tutta urbana del “verde”, come ancora in gran parte urbano è il taglio del primo convegno di Italia Nostra sull’argomento, del dicembre dello stesso anno e del quale Cederna riferisce puntualmente sul settimanale. L’imprinting del ricercatore si manifesta però molto presto: mentre l’associazione si muove con disagio e piuttosto timidamente sul “nuovo” terreno della protezione della natura, Cederna capisce subito che lì c’è un ampio terreno di impegno civile, di nuovi diritti e insomma di questioni politiche che travalica una impostazione limitata alla dimensione del verde urbano o del semplice paesaggio. Come mostra la sua corrispondenza privata degli inizi del 1962, oltre a documentarsi sulle attività del National Trust inglese egli si è procurata quella che all’epoca è una delle bibbie del protezionismo internazionale, cioè il volume Derniers refuges. Atlas commenté des Réserves Naturelles dans le monde pubblicato nel 1956 dall’Union internationale pour la conservation de la nature, l’Uicn, ma non bastando certamente questo tutto questo si rivolge con estrema umiltà a uno dei pochissimi grandi esperti italiani del settore: il direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso, Renzo Videsott. Nella lettera che Cederna gli indirizza il 12 febbraio 1964 due cose colpiscono.

La prima è appunto l’umiltà, la fattiva serietà:

«Occorre che io mi istruisca sulla storia della protezione della natura nel mondo, metodi, istituti, mezzi, esempi stranieri, eccetera. Questo volevo chiederLe: Lei può consigliarmi in proposito, magari indicandomi una prima bibliografia sommaria e orientativa?»

La seconda è un brevissimo accenno che però anticipa una visione e una posizione che Cederna terrà fino alla fine:

«In Italia, come Lei ben sa, bisogna battersi accanitamente per la difesa della natura in tutti i suoi aspetti. Ma per fare questo occorre liberare la gente dall’imparaticcio della filosofia idealista che ha insegnato che la natura e il bello di natura non esiste, che è cosa soggettiva.»

Qui Cederna mostra anzitutto di aver compreso che la difesa della natura ha molti aspetti, alcuni dei quali sicuramente già conosce mentre altri gli sfuggono ancora, anche se non sono meno importanti. Qui credo che stia uno degli elementi che rende più gravosa l’“assenza” di Cederna e meno raccolta la sua eredità: il fatto cioè che Cederna era pervenuto a “vedere insieme”, in modo saldamente unitario, beni culturali, questione urbana e territoriale, paesaggio e protezione della natura nelle sue varie accezioni. Uno sguardo olistico che - mi pare di vedere - non ha avuto finora in Italia eredi alla sua altezza. In secondo luogo Cederna sembra comprendere sin da ora, anche se in modo ancora embrionale, che la questione della protezione della natura, del paesaggio e del territorio non si può definire soltanto o prioritariamente in termini di valori morali o estetici, con tutto il carico di preferenze squisitamente soggettive che uno sguardo di questo tipo comporta. Cederna sembra comprendere al contrario che proprio dal protezionismo viene la richiesta di fondamenta ulteriori e più salde per la battaglia in difesa di beni universali, sia che si tratti di beni patrimoniali sia che si tratti di beni ambientali: fondamenta che stanno anzitutto nel sapere tecnico-scientifico e nel riconoscimento dell’utilità collettiva di un modello di sviluppo moderno ma razionale. In questo Cederna si ritrova sintonia sia col “vecchio” protezionismo italiano rappresentato da Videsott e da Alessandro Ghigi sia coi giovani del “gruppo verde” di Italia Nostra che hanno iniziato a operare da pochi mesi in seno all’associazione: Arturo sio, i fratelli Carlo Alberto e Pier Dionigi Pinelli, Paola Onelli e il più maturo Bonaldo Stringher jr.

Nel corso degli anni Cederna affinerà progressivamente questa visione sia convertendo una parte cospicua della propria attività pubblicistica a questioni di protezione della natura e in particolare alla questione delle aree protette, sia ribadendo la necessità di un approccio nutrito, si, di una salda passione morale e civile e di una imprescindibile sensibilità estetica ma anche e soprattutto di solide valutazioni tecnico-scientifiche e di obiettivi chiari.

Ciò fa in modo che quando, verso la fine degli anni Sessanta, la questione dell’ecologia intesa ormai in senso planetario viene all’ordine del giorno anche in Italia Cederna può ritrovarsi in in pieno all’interno del piccolo drappello di giornalisti che si sforzano di illustrarla all’opinione pubblica e di approfondirla, accanto in particolare ad Alfredo Todisco e Giorgio Nebbia. Proprio con Nebbia, ad esempio, con Vi rginio Bettini e con una giovane GraziaFrancescato Cederna è a Stoccolma per raccontare il vertice globale sull’ambiente del giugno 1972 mentre assieme a Todisco coordina e anima l’anno successivo un convegno organizzato dal suo giornale, il “Corriere della Sera”, volto all’elaborazione di “80 proposte per salvare l’ambiente” che vede la partecipazione tra gli altri di Aurelio Peccei, Leonardo Benevolo, Giorgio Ruffolo, Alberto Predieri, Franco Tassi e Giuseppe Montalenti.

Ma Cederna ha modo di ribadire più volte nel corso degli anni, in pratica fino alla fine, il suo approccio olistico, anti-aristocratico e anti-idealista alle questioni del patrimonio, del territorio e dell’ambiente abbozzato nella lettera del 1962 a Renzo Videsott, in questo mostrando di essere un autentico erede della tradizione lombarda che discende da Carlo Cattaneo. Lo farà infatti ancora nel 1975 nell’ampio saggio che introduce il fortunato volume einaudiano La distruzione della natura in Italia nel quale mette sotto accusa - in modo persino ingeneroso - la legge sulla bellezze naturali del 1939 a causa del suo impianto essenzialmente visuale e lo farà nuovamente nel settembre 1991 in un articolo per “la repubblica” nel quale appoggerà l’integrazione dell’articolo 9 della Costituzione con un riferimento alla natura.

In ogni caso il Cederna ambientalista, in ciò effettivamente coerente con le sue origini di fondatore e animatore di “Italia Nostra”, i spenderà soprattutto per la difesa dei parchi naturali esistenti e per la creazione di nuovi lasciando così un poco più sullo sfondo le grandi questioni sollevate, ad esempio, dal Club di Roma. E l’impegno per l’istituzione della riserva di Migliarino-San Rossore - una delle campagne più antiche e vivaci del movimento protezionista italiano del dopoguerra - è solo uno dei tanti terreni su cui Cederna si cimenta a partire dal 1962-63. Una ricognizione complessiva di questo suo impegno per le aree protette è tutta da effettuare ma è possibile qui ricordare almeno come il legame personale con Renzo Videsott prima e con Franco Tassi poi lo renderà per anni testimone diretto e costante delle vicende dei primi due parchi nazionali italiani e come l’iter e l’approvazione della legge quadro del 1991 sarà una delle iniziative parlamentari che lo impegnerà di più nel suo mandato a Montecitorio.

Come si incentiva l'accoglienza turistica? In deroga ai piani, ovviamente. Così prevede una legge della Basilicata che consentirà a chiunque di aprire un albergo in centro storico, con e senza opere.

Come si incentiva l'accoglienza turistica? In deroga ai piani, ovviamente. Così prevede una legge della Basilicata che consentirà a chiunque di aprire un albergo in centro storico, con e senza opere. La Gazzetta del Mezzogiorno

, 24 aprile 2016 (m.b.)Nessun vincolo. Si può mutare la destinazione d’uso di qualsiasi immobile legittimamente edificato. Che sia connesso o meno a alla realizzazione di opere edilizie, qualunque edificio del centro storico può essere trasformato in una struttura turistico-alberghiera. Lo stabilisce una legge della Regione. Spinto ai suoi limiti più estremi, è piuttosto il trionfo della deregulation. In inglese si dice così e da noi si ripete pari pari, forse anche per non farsi capire da tutti. Del resto, la traduzione in italiano non è il massimo. Si parla di deregolazione, oppure di deregolamentazione per indicare un processo vasto. Comporta l’allentamento dei controlli e delle restrizioni in economia come in urbanistica, con l’obiettivo di incoraggiare l’iniziativa, specialmente quella privata, confidando in una sorta di autoregolamentazione interna al sistema che promuove queste pratiche. Il dibattito, in realtà, va avanti da decenni ormai, perché spesso i mercati liberi da controlli hanno finito per rendere subalterno lo stato di diritto al mercato. Poche regole, significa anche far west. Con tanti saluti alla ricchezza del Bel Paese, faro di civiltà e attrattore da secoli dei visitatori del mondo intero, per ragioni storiche ben precise.

Basterebbe citare la prescrizione del poliedrico genio del Rinascimento italiano dal quale tutta la cultura urbanistica occidentale ha tratto nutrimento. Si trova nel De re aedificatoria, opera alla quale Leon Battista Alberti lavorò fino alla morte, nel 1472. Un trattato in cui, già nel Prologo, si sottolinea decisamente il legame tra attività progettuali, costruttive e convivenza civile: "a riunire e mantenere insieme gli esseri umani". Da allora, la ricerca di una finalità sociale e di un giustificazione morale è entrata nel centro dello statuto e della riflessione urbanistica in tutto il mondo.

Quanto però si coniuga a questa esigenza di convivenza civile la legge regionale n. 5 del 4 marzo 2016 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2016, non è chiaro. Anzi, è possibile mutare giudizio leggendo attentamente i tre comma dell’articolo 39 della legge. Si occupa di «Norme in funzione di Matera Capitale della cultura 2019. Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente per stimolare l'accoglienza turistica». Ecco, nel dettaglio cosa dice: «1. La Regione, a seguito della designazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, al fine di stimolare l'accoglienza turistica promuove iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. 2. Per le finalità di cui al comma precedente, nei centri storici dei comuni del territorio regionale, è consentito il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, da residenziale, direzionale o commerciale a turistico- alberghiera. 3. I comuni di cui al comma 2, entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge possono, con motivata deliberazione, individuare gli immobili per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione»

Bisogna incrociare le dita e confidare sull’espressione «motivata deliberazione». Gli appetiti, indotti da una falsa rappresentazione della città, purtroppo non mancano. Trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi, sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico si potrà realizzare qualsiasi cosa per l'accoglienza turistica, e non solo a Matera, città patrimonio mondiale dell’Unesco. Ecco perché gli anglofili parlano di deregulation, mentre gli italiani - una minoranza sempre più esigua in verità - continuano a dire, senza esagerare, che spesso dietro quel termine si nascondono barbarie contro la storia e la civiltà. A giusta ragione.

Il Fatto Quotidiano online, 23 aprile 2016 (p.d.)

Cambiare tutto per non cambiare niente. Il nuovo Codice appalti è stato presentato dallo stesso premier Matteo Renzi durante la conferenza stampa del 15 aprile come una riforma "che chiude le strade alla corruzione". L’asso nella manica del capo governo doveva essere, anche questa volta, l’Autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone. Ma l’Anac, nella battaglia per garantire la trasparenza negli affidamenti di lavori pubblici, avrà le armi spuntate: i suoi esperti vigileranno solo su una piccola parte degli appalti, appena il 5%, come fa notare Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Una nuova falla nella legge, dunque, dopo quelle segnalate nei giorni scorsi dai sindacati: nel testo definitivo sono saltate le norme sulla tutela del posto di lavoro nel cambio di impresa appaltatrice e sulla trasparenza nelle gare.

A questo quadro si aggiunge la sostanziale sopravvivenza delle gare al massimo ribasso, che negli annunci del governo dovevano andare in soffitta con il nuovo codice. "Basta gare al massimo ribasso", aveva dichiarato il ministro dei Trasporti Graziano Delrio il 3 marzo dopo il Consiglio dei ministri che aveva approvato il testo in via preliminare. Eppure, l’articolo 95 delinea uno scenario diverso. Il testo prevede che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a un milione di euro, ancora una la volta la maggioranza dei casi: circa 8 su 10.

Ma la vera norma-beffa relativa ai poteri dell’Anac si trova all’articolo 77 della nuova legge. Nelle procedure di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sulla proposta migliore è affidata a una commissione giudicatrice composta da esperti del settore. Per garantire la massima trasparenza in questo processo, i commissari saranno estratti a sorte da un apposito elenco preparato dall’Anac. Ma questa regola vale solo per le gare con importi che superano le soglie comunitarie, vale a dire i 5,2 milioni di euro. Se non si supera questa cifra, o se gli appalti "non presentano particolare complessità", liberi tutti: "La stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione". Insomma, i commissari saranno scelti dallo stesso ente che assegna l’appalto. Tutto in famiglia. Risultato: il 95 per cento degli appalti verrà assegnato esattamente come prima.

Non a caso, lo stesso Raffaele Cantone in audizione in parlamento aveva avvertito sui rischi insiti nella norma: "Tale previsione sembra non essere del tutto rispettosa del criterio di delega che, nell’obiettivo della garanzia della massima trasparenza nelle nomine dei commissari non distingue, per la nomina dei commissari, tra appalti di valore superiore ed inferiore alle soglie. Inoltre il riferimento troppo generico agli appalti di "non particolare complessità" sembra consentire una ulteriore troppo ampia possibilità di derogare al principio".

E i problemi sorgono non solo in fase di affidamento dell’appalto, ma soprattutto nella gestione esecutiva dei lavori. "La corruzione e le infiltrazioni mafiose si annidano non tanto nell’affidamento degli appalti, ma nella gestione esecutiva del contratto – spiega a ilfattoquotidiano.it Ivan Cicconi, direttore di Itaca, Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – E in questo senso il codice lascia scoperto questo buco enorme". Ma Cicconi sottolinea anche un ulteriore aspetto delicato del nuovo testo legislativo. "Il buco di questo codice è che attribuisce un ruolo straordinario all’Anac, ma non c’è una riga su durata, composizione, modalità di nomina dell’autorità. Oggi il presidente è Raffaele Cantone, una persona per bene, ma se domani cambia il governo, il nuovo presidente del Consiglio potrà nominare un nuovo presidente senza alcun vincolo. Domani potrebbe essere nominato un delinquente alla guida dell’Anac".

In seguito al terremoto del 1980, a Napoli si attua un imponente programma di edilizia residenziale pubblica basato sul recupero dei centri storici. Una vicenda straordinaria, assai sottovalutata, che merita di essere raccontata.(m.b)

Il programma straordinario di edilizia residenziale di Napoli, approvato in seguito al terremoto del 1980, è il più importante intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato in Italia attraverso il recupero dei centri storici.

Qui di seguito forniamo una breve cronologia e rendiamo disponibile una selezione di scritti dei protagonisti di allora, che consente di apprezzare ipresupposti, i contenuti e i risultati raggiunti.

A questa vicenda straordinaria abbiamo dedicato un'iniziativa nell'ambito di

Una città un piano. il 6 e 7 aprile 2016.

|

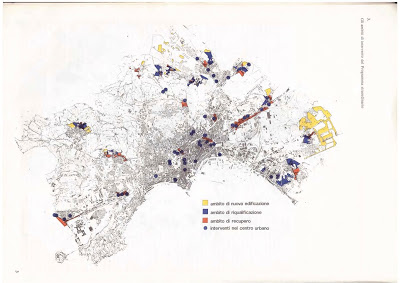

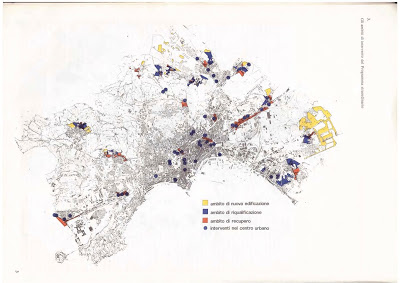

Le aree interessate dal piano delle periferie, approvato nel 1980, con evidenziati i luoghi visitati durante l’iniziativa Una città un piano.

|

Una breve cronologia

16 aprile 1980. Il consiglio comunale di Napoli, approva all’unanimità il Piano per il recupero delle periferie. Il piano individua:

- le zone di recupero e delle aree da assoggettare a piano di recupero, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge 457/1978;

- le aree particolarmente degradate da sottoporre a piani di edilizia pubblica (Pdz), ai sensi della legge 167/1962.

Il piano riguarda dieci nuclei antichi (ex casali agricoli) inglobati all’interno del comune di Napoli.

23 novembre 1980. Il terremoto dell’Irpinia causa danni ingenti anche al patrimonio edilizio della città di Napoli: più di 10.000 edifici danneggiati, oltre 6.000 dei quali inagibili, e ben 112.000 persone sgomberate dalle proprie abitazioni.

19 maggio 1981. Il Parlamento approva la legge n. 219, con la quale si approva un Programma straordinario di edilizia residenziale (Pser), per la costruzione di alloggi destinati ai cittadini dell’area metropolitana di Napoli e delle necessarie opere di urbanizzazione. Il sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi, è nominato commissario straordinario del governo per l’attuazione del programma.

28 maggio 1981. L’ordinanza commissariale n. 1 vincola le aree interne al comune di Napoli per la realizzazione di 13.578 alloggi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Si prevede che 8.600 alloggi, dei quali oltre 3.000 ricavati dal recupero di abitazioni esistenti, siano realizzati attraverso l’attuazione del piano per il recupero delle periferie. Oltre agli alloggi e agli esercizi commerciali e artigianali, il piano prevede la realizzazione di scuole, attrezzature collettive, impianti sportivi, e oltre 400 ettari di verde pubblico, per colmare il fabbisogno arretrato. In parole semplici, l’intervento straordinario del Pser accelera l’attuazione del Piano per il recupero delle periferie, approvato per via ordinaria dal consiglio comunale.

|

| Gli ambiti di intervento del programma straordinario approvato nel 1981 |

Scritti essenziali

VezioDe Lucia,

L’esperienza Napoli, inFilippo Ciccone (a cura di),

Recupero eriqualificazione urbana nel programma straordinario per Napoli; Giuffrèeditore, Milano, 1984.

Altri documenti interessanti, comprese fotografie e video dell’epoca, sono consultabili nelle pagine web di UrbaNa, curate dal Comune di Napoli.

«

Jane Jacobs. L’unica città funzionante è a misura di chi la abita. Contraria ai metodi di pianificazione, un ritratto dell’attivista e teorica critica dell’urbanistica moderna. Il suo saggio del 1961 ha segnato un punto di svolta per la sociologia urbana divenendo un punto di riferimento per accademici e non». Il manifesto,

21aprile 2016 (c.m.c.)

Chiamato ad aprire il recente European Regional Meeting sugli habitat urbani Jan Gehl, probabilmente l’urbanista e designer di spazi pubblici più importante e rispettato oggi al mondo (o almeno in Europa) ha dedicato quasi interamente il suo intervento a Jane Jacobs. Nel successivo incontro tematico sugli spazi pubblici di Barcellona, il 4 e 5 aprile scorsi, sono stati pochi i relatori che non hanno fatto esplicita menzione del suo nome, o almeno implicito riferimento al suo pensiero.

In entrambi questi appuntamenti, promossi sotto l’egida dell’Onu in preparazione della conferenza Habitat III per scrivere la «Nuova Agenda Urbana» e, nelle intenzioni, le linee guida dello sviluppo futuro delle città del mondo, è sembrato finalmente che a cento anni esatti della sua nascita la sua figura e il suo pensiero, dopo aver conquistato accademici, attivisti e addetti ai lavori, stiano finalmente raggiungendo anche il campo dei «decisori».

Parliamo di Jane Jacobs, nata Jane Butzner a Scranton, Pennsylvania, il 4 maggio del 1916 e vissuta principalmente fra il Greenwich Village di New York – nell’amata casa al 555 di Hudson Street – e Toronto, in Canada, di cui fece la sua seconda patria. Priva di uno status ufficiale nel mondo accademico, consegnò i suoi interventi critici intorno ad architettura e urbanistica all’autorevole Architectural Forum. Il suo acuto spirito di osservazione e il suo approccio inedito, basato sull’osservazione diretta della vita urbana e del comportamento dei cittadini vincolato alla fisicità degli spazi, la resero presto un’interlocutrice obbligata in tutti i luoghi in cui si discuteva – e se ne discuteva parecchio, nell’America degli anni ‘50 – di ripristino, rinnovo, o «miglioramento» urbano.

Vite insorgenti

Mentre veniva accusata di mancare di basi teoriche («rimedi domestici» aveva definito le sue proposte Lewis Mumford, che pure la stimava, in un celebre articolo sul «New Yorker»), Jane Jacobs non credeva invece nella pretesa scientificità dell’urbanistica moderna, che guardava alla stregua di una serie di «formule magiche» di natura ideologica, dagli esiti non prevedibili quando non notoriamente nefasti. Eppure, oltre che autrice, Jane Jacobs fu anche attivista, lottando dalla parte dei deboli insieme a tutte le comunità urbane con cui entrò in contatto – prima nella sua New York e poi in Canada, dove si trasferì nel 1968 come atto polemico contro la guerra del Vietnam, ma anche subito dopo aver subito un arresto per «incitamento alla sommossa» durante le proteste contro la costruzione di un’autostrada che avrebbe tagliato in due la Lower Manhattan.

Fu un’epica battaglia, di cui non fu l’unica ma certamente la più celebre protagonista, che la vide contrapporsi a Robert Moses, il più influente e potente pianificatore di New York, pari per autorevolezza, e anche per la radicale durezza delle sue soluzioni, a quel Barone Haussmann – cui lui stesso si paragonava – che aveva aperto i boulevard nella Parigi di Napoleone III, spianando interi quartieri della città vecchia considerati malsani, irrazionali e pericolosi. Con lo stesso piglio Moses voleva aprire grandi strade veloci nel cuore di New York, tagliando e spianando aree storiche come appunto una parte del Greenwich Village in cui però, per sua sfortuna, risiedeva Jane Jacobs. Il progetto di Moses procedeva dunque a gonfie vele, finché non si imbatté nell’opposizione di un gruppo di cittadini, e soprattutto cittadine, costituiti nel «Joint Committe to Stop the Lower Manhattan Expressway»: «Non c’è nessuno, nessuno contrario al progetto, tranne un gruppo di mamme», avrebbe gridato in occasione di un incontro uno stupito quanto contrariato Moses proprio all’indirizzo di Jacobs.

È storia che alla fine la battaglia fu vinta dalle «mamme» e che l’autostrada urbana non si fece, anche grazie a un piano sperimentale, promosso proprio da Jacobs, che andava nella direzione opposta e proponeva di chiudere completamente al traffico delle auto l’area del quartiere attorno al Washington Square Park. Il libro cardine di Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, uscito negli Stati Uniti nel 1961 e relativamente presto tradotto anche in italiano grazie a Einaudi (Vita e morte delle grandi città, 1969) è considerato da alcuni come il singolo libro più importante nella storia della pianificazione urbana, e l’affermazione non è lontana dall’essere vera.

Liberazioni urbane

Esplicitamente polemico: «questo libro è un attacco contro gli attuali metodi di pianificazione e di ristrutturazione urbanistica» recita l’incipit, e primo fra i suoi diretti obiettivi era l’urbanesimo modernista della «Città Radiosa» di Le Corbusier, che aveva proposto una forma urbana, poi diventata canonica, concepita in funzione di una vita isolata (le celebri «unità di abitazione», che non mascheravano troppo il loro intento disciplinare) e dominata dagli spostamenti in auto. Allo stesso modo Jacobs non risparmiava critiche all’idea di «Città Giardino» propugnata da Ebenezer Howard che, apparsa anch’essa come un’utopia possibile per il risanamento materiale e morale delle città, aveva contribuito nella pratica a promuovere la forma dispersa e inefficiente dei moderni suburbi.

Accomunava queste visioni, secondo la lettura di Jacobs, l’idea di separare, insieme con le funzioni degli edifici (con quartieri per negozi, per case, per uffici) e dei collegamenti (strade per le auto, per i mezzi pubblici, per i pochi pedoni rimasti) anche i cittadini, con la falsa pretesa di liberarli, perché la liberazione era intesa solo come liberazione dai loro bisogni. La presenza di grandi aree verdi – che pure accomunava i due disegni di Le Corbusier e di Howard – non poteva essere – e si rivelò non essere – una soluzione al «problema urbano», perché il tipo di problema che la città rappresentava era del tutto particolare.

La città – dice Jane Jacobs – è una complessità auto-organizzata che procede per tentativi ed errori: toglierle con una pianificazione «ideologica» la possibilità di rigenerarsi attraverso scambi e combinazioni anche casuali significava ucciderne la vitalità e minarne il successo. La città funzionante è dunque un intensificatore di vita ed è piuttosto questo tipo di liberazione, tendente verso un incremento delle possibilità per chi le abita, che i pianificatori dovrebbero perseguire; uno dei suoi grandi lasciti da rimeditare oggi, in presenza di un’intensificazione dei fenomeni di urbanizzazione senza precedenti.

Impegno diretto

Certo il suo lavoro non è stato e non è esente da critiche. A partire da quelle originarie sulla debolezza dei suoi presupposti teorici fino ad altre più recenti che le rimproverano una certa fede aprioristica nelle capacità taumaturgiche del mercato. In effetti Jane Jacobs non mise mai in questione le strutture sociali e il predominio dell’economia (dopo The Death and Life of Great American Cities molti dei suoi successivi studi furono dedicati a questioni economiche, e lei stessa riteneva di aver dato in questo campo i suoi migliori contributi), ma valga come attenuante che il suo interesse fu sempre per il piccolo mondo della vita di quartiere, per le botteghe artigiane e un tipo di vita urbana che stimolasse la creatività.

La si è anche accusata di «depoliticizzare» i cittadini, attraverso un’idea di auto-organizzazione che rischiava di apparire meccanicistico-organicista. Ma chi le ha mosso tale critica, come sottolinea bene Carlo Olmo nell’introduzione all’edizione italiana di The Death and Life, lo fa muovendo da una concezione politica che si risolve nel modello della democrazia liberale di tipo rappresentativo. Ben diversa dall’idea – e dalla pratica – di impegno diretto promossa da Jacobs, che mostra di aver retto alla prova del tempo.

Wade Graham, quando affronta la sua figura nel recente Dream Cities, Seven Urban IdeasthatShaped the World (Harper) lo fa in un capitolo intitolato «Corals»: coralli, come le strutture che crescono e si sviluppano per azione collettiva in una forma cangiante e senza direzione. La sua critica riguarda la possibilità di creare nuove zone urbane – nuove edificazioni – che riprendano la varietà di forme e di funzioni delle città del passato senza cadere nell’artificialità. In effetti però Jacobs non sembra parlare mai di urbanizzazioni nuove, ma sempre del miglioramento o del mantenimento di quelle esistenti, e dunque la critica è da indirizzare non tanto a lei, quanto a una parte del movimento del «New Urbanism» che anche dalle sue idee prese ispirazione.

L’urbanistica per Jane Jacobs non opera mai nel vuoto, e se dovessimo applicare il suo metodo all’espansione futura delle megalopoli dovremmo invece guardare a quella fascia di slums e insediamenti informali che le caratterizza come vita sorgente – verrebbe da dire: come potere costituente – con la sua dignità e le sue formazioni sociali spesso inedite, la cui energia e i cui equilibri sono l’energia e gli equilibri della città stessa,e non una sorta di tumore da debellare tramite l’uso ideologico della ruspa. Ma se queste sono lezioni utili per urbanisti, per politici e studiosi di fatti urbani, cosa possiamo imparare invece tutti e tutte da Jane Jacobs? Per esempio a guardare le città con i nostri stessi occhi, ad altezza d’uomo – e più ancora di donna – e a valutare con il nostro buon senso, perché non sempre i professori hanno ragione.

*

RICORRENZE. Il mondo festeggia i cento anni di Jacobs con iniziative da New York a Roma

Per i cento anni di Jane Jacobs sono tante le iniziative in giro per il mondo pensate per ricordare il suo pensiero e la sua azione. Conformemente, si tratta per lo più di iniziative a carattere partecipativo e aperto. Il «Center for The Living City», fondato nel 2005 a New York per promuovere e continuare il suo lavoro ha lanciato «Gifts to Jane», una raccolta di contributi delle comunità alla vita delle città. L’iniziativa è legata all’Urban Acupunture Network, rete per l’agopuntura urbana: come nell’agopuntura bastano infatti piccolissimi interventi per migliorare la vita di un vicinato, di una strada o un quartiere (www.janes100th.org).

Sempre a New York La Municipal Arts Society si è mobilitata con «Celebrating the City: Jane Jacobs at 100». Il tutto ruota attorno a un sito: www.jj100.org, un aggregatore in cui è possibile inserire o ricercare gli eventi. La stessa Municipal Arts Society è anche partner della «Jane Jacobs Medal» assegnata annualmente dalla Fondazione Rockfeller (che finanziò la ricerca alla base di The Death and Life of Great American Cities) a studiosi, attivisti o politici che hanno introdotto nuove visioni o strategie urbane. Per la prima volta nel 2016 le candidature saranno aperte anche al di fuori dagli USA.

In Canada, patria di adozione della Jacobs, il contenitore si chiama «Jane100» (www.janejacobs100.ca) e fra le proposte spicca il New Urbanism Film Fest di Toronto, ma anche qui la formula – non potrebbe essere altrimenti – è aperta a nuovi contributi. In Europa la Facoltà di Architettura dell’Università di Delft organizza una più tradizionale conferenza dal titolo Jane Jacobs 100: her legacy and relevance in the 21st Century, che si svolgerà fra Delft e Rotterdam il 24 e 25 maggio. In Italia da un anno sono approdate anche a Roma le Jane’s Walk: passeggiate guidate alla scoperta della città, degli angoli dimenticati e delle storie dei quartieri. L’appuntamento è per il 7 e 8 maggio (http://janeswalk.org)

|

Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu |

|

AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu |

|

|

|

|

|

|

|

Text-to-speech function is limited to 100 characters

Via libera al nuovo Codice Appalti per contrastarecorruzione, deroghe e scorciatoie e promuovere qualità dei progetti e degliinvestimenti utili. Dopo un anno diintenso lavoro del Parlamento e del Governo è arrivato dunque il nuovo Codicedegli appalti e servizi pubblici, pubblicato il 19 aprile 2016 in GazzettaUfficiale con il Decreto

Legislativo n. 50, che recepisce anche tre nuove direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE). L’obiettivo dichiarato è di chiudere un ciclo di 15 anni nato con la Legge Obiettivo, poi proseguito con il codice De Lise e le continue modifiche peggiorative approvate negli anni al codice appalti del 2006.

Il dibattito ed il testo che ne è scaturito risentono delle inchieste della magistratura che periodicamente hanno scoperchiato tangenti, mafia, deformazione dei progetti, costi lievitati delle opere, evasione della concorrenza e scarsa trasparenza del mercato, praticamente in tutti i settori di appalti, servizi e forniture, al nord come al centro ed al sud del Paese.

Si legge nel Decreto la voglia di voltare pagina con la decisone di affidare all’Autorità Anticorruzione (ANAC) ed al suo presidente Raffaele Cantone, ampi poteri di regolazione, controllo e vigilanza su imprese, bandi di gara, appalti, concessioni, servizi e forniture: è questa la prima novità positiva del nuovo Codice, dove ANAC diventa il perno del nuovo sistema di affidamento della spesa pubblica. Potrà determinare una lunga lista di strumenti operativi per stazioni appaltanti ed operatori economici, avrà la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, sarà chiamata a verificare la congrui

tà delle varianti delle opere pubbliche per evitare abusi e distorsioni.

Va in soffitta l’appalto integrato che aveva appiattito la progettazione sulla esecuzione dei lavori, creando pesanti deformazioni e commistioni di interessi, mentre adesso si restituisce centralità ed indipendenza al progetto. Anche se il testo non convince gli operatori dato che non contiene una sezione specifica per i servizi di ingegneria e architettura, cosi come poche sono le novità sui concorsi di progettazione.

Previsti vincoli molto stretti per le stazioni appaltanti, a partire dai Comuni. Si punta a ridurre le stazioni appaltanti in modo centralizzato, secondo il sistema di qualificazione dell’ANAC, in modo da controllare bandi ed esiti delle gare per tutti i lavori sopra 150.000 euro e per servizi e forniture sopra 40.000 euro. Il subappalto è rimasto fissato al 30% massimo dei lavori, da utilizzare in modo più trasparente da parte delle imprese. Sul subappalto si è consumata una dura e vincente battaglia dei Sindacati e del Parlamento che hanno osteggiato la liberalizzazione del 100% dei lavori, prevista nella prima bozza di decreto legislativo.

Innovativo anche il Rating reputazionale gestito da ANAC, in cui sarà registrata la storia dell’impresa, in aggiunta al sistema di qualificazione, per avere un quadro esatto dei lavori effettuati, della loro qualità, dei comportamenti e della correttezza di una impresa. Potranno essere escluse da appalti e subappalti le imprese condannate in via definitiva per alcuni tipi di reati: partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, reati terroristici, , lavoro minorile. Si introduce anche una articolo specifico sui “conflitti d’interesse” per evitare le interferenze indecenti che abbiamo visto in molte inchieste, tra progettisti, imprese, pubblica amministrazione, commissioni di gara, collaudi. Suona un po teorico ma il principio è sacrosanto. I bandi potranno contenere criteri di premialità legati alla sostenibilità ed al ciclo di vita dei materiali, premiando il risparmio energico e di consumi idrici, il riciclo di materiali e di materie seconde, l’uso di prodotti e tecnologie a basso impatto.

Nella versione definitiva del decreto non hanno invece trovato posto le richieste avanzate dal Parlamento (e dal Consiglio di Stato) sulla necessità di aumentare trasparenza e concorrenza sui piccoli lavori, rendendo obbligatorie le gare precedute da un bando, per gli appalti sopra i 150mila euro. Infatti resta la possibilità di affidare gli appalti fino a un milione con una procedura negoziata cioè una trattativa privata senza bando, con la consultazione di dieci imprese. Questo è un autentico limite del nuovo Codice Appalti perché le stime ci dicono che stiamo parlando dell'80% del mercato, che quindi resterà opaco e sottratto alla concorrenza. Cose come restano esclusi dall’applicazione del nuovo Codice Appalti, i lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza nazionale, della difesa, i contratti segretati, che come abbiamo visto anche in odierne inchieste per corruzione e tangenti, si prestano alla più totale opacità.

Scatterà da subito la limitazione al massimo ribasso nei bandi, ma assegnare i contratti tenendo conto solo del prezzo sarà possibile solo per le opere sotto al milione, che comunque sono una fetta decisiva del mercato. Negli altri casi diventa obbligatoria l'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè una valutazione che tiene conto del prezzo più gli aspetti tecnici, di gestione, del cantiere, di gestione del servizio. Il massimo ribasso è vietato da subito anche per i servizi di progettazione, quelli ad alta intensità di manodopera - con il costo del personale oltre il 50% - negli affidamenti di servizi nella ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera.

Un’autentica novità con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, è la cancellazione della Legge Obiettivo 443 del 2001, la legge di semplificazione di Berlusconi e Lunardi per le grandi opere strategiche, ormai era diventata una specie di mostro con oltre 390 interventi del costo complessivo di 375 miliardi (naturalmente non disponibili) e poi confluita nel Codice Appalti 163 del 2006. Le nuove regole cancellano il Piano delle Infrastrutture Strategiche (PIS), l’esclusione dei Comuni dalle decisioni, la VIA sul progetto preliminare, approvazione dei progetti al Cipe, l’appalto integrato sul progetto preliminare.

Resta in piedi invece anche nel nuovo Codice Appalti il contraente generale, pur meglio vigilato e regolato con strumenti pubblici a partire dalla scelta del Direttore di Lavori (prima era lasciato alla decisone dell’impresa), cosi come sono ancora previsti i Commissari straordinari per le grandi opere, che invece speravamo di veder scomparire in un regime ordinario ed efficiente.

Cancellando la Legge Obiettivo si torna ad un unico regime ordinario di regole per realizzare le opere, l’intero procedimento sarà in mano al Ministero per i Trasporti e le Infrastrutture e non al Cipe, si applica la VIA sul progetto definitivo (e non preliminare), l’appalto integrato viene cancellato. Vengono istituiti per tutte le opere tre livelli di progettazione: il progetto di fattibilità, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo. Quindi viene cancellato il progetto preliminare che è di fatto sostituito dal “progetto di fattibilità” che oltre a definire un primo livello di progettazione deve verificare se “sussistano le condizioni tecnico-economiche, ambientali e territoriali per realizzare un’infrastruttura, in pratica quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività”. Vedremo come saranno poi concretamente applicati questi ottimi principi e criteri nella realtà.

La programmazione delle infrastrutture viene demandata a due strumenti fondamentali: il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica che deve indicare le politiche, gli obiettivi e gli strumenti, che motivano la scelta delle opere, da aggiornare ogni tre anni. Il secondo strumento è il Documento Pluriennale di programmazione (DPP) che deve integrare tutti i programmi esistenti nelle opere pubbliche – RFI, ANAS, Porti, Aeroporti, reti urbane, Concessionarie Autostradali - con coerenza secondo i principi del DglS 228 del 2011 e mai applicato.

A questo strumenti si aggiunge la project review, per rivedere le opere non ancora avviate ma già decise con le procedure della legge obiettivo. Ricordiamo che le sul totale della lista delle opere della Legge obiettivo, ben 190 opere per un costo complessivo di 145 miliardi sono state approvate con progetto preliminare, progetto definitivo o con il quadro economico e finanziario. E sarà necessario intervenire per selezionare, ridimensionare e cancellare una buona parte di queste opere, si spera con lo strumento della project review.

Non solo, il Ministro Delrio con la presentazione dell’Allegato al DEF della “Strategia per le infrastrutture di Trasporto e della Logistica” introduce queste positive novità previste nel Codice Appalti nella strategia generale per le infrastrutture, come il PGTL, il DPP, il project review. Ma conferma anche le 25 opere strategiche già decise con l’Allegato Infrastrutture del 2015, in parte in corso di realizzazione ed in parte in corso di progettazione, del valore di 70 miliardi e di cui sono disponibili 48 miliardi, incluse le risorse private dei concessionari. Anche su queste opere sarebbe opportuno applicare una verifica ed una revisione di progetto, per verificarne l’utilità ed il sovradimensionamento. Tra queste 25 opere vi sono pezzi di alta velocità come il terzo valico Milano-Genova o nuove autostrade come la Pedemontana Lombarda, che davvero dovrebbero essere riviste dato che la loro realizzazione è al 15% ed hanno un impatto e costi davvero notevoli a fronte di una scarsa utilità collettiva.

Altra novità rilevante è l’introduzione nel nuovo Codice del Dèbat Public, il dibattito pubblico alla francese sulle grandi opere, che diventa obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali che hanno un significativo impatto sull’ambiente, sulla città e sull’assetto del territorio. Viene convocata una conferenza di servizi a cui partecipano tutti i soggetti interessati ad esprimere un’opinione, inclusi i comitati di cittadini, che deve concludersi entro quattro mesi. Il parere che esce da questo confronto non è vincolante ma dovrà essere valutato dall’Amministrazione Pubblica in fase di approvazione del progetto definitivo. Ma la tipologia e la dimensione delle opere che dovranno essere sottoposti a questa procedura partecipativa dovrà essere decisa entro un anno, con un decreto del MIT su proposta del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici. Quindi ancora ampie sono le incogniti sulla effettiva partecipazione che verrà promossa in Italia con il Dèbat Pubblic.

Per svolgere questi compiti di programmazione, selezione e revisione resta in piedi la Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture, che dovrà svolgere questi delicati compiti di revisione e riconversione di un sistema fallimentare come quello della Legge Obiettivo e dovrà sovraintendere alla redazione del PGTL e del DPP. Alla guida della Struttura Tecnica per il “dopo Incalza” è stato chiamato dal Ministro Delrio il prof. Ennio Cascetta, da sempre attento alle esigenze delle città, alla qualità dei progetti ed alla pianificazione strategica nei trasporti.

Quindi buone notizie dal fronte delle grandi opere: gli ambientalisti da sempre critici con la Legge Obiettivo, hanno vinto una battaglia fondamentale e si torna alla pianificazione per la scelta delle opere utili.

Ma con altri strumenti ed altre procedure le semplificazioni sono sempre presenti e vengono rafforzate. Con la nuova Conferenza dei Servizi (in dirittura d’arrivo ai sensi del Dlgs Madia) con tempi ridotti di approvazione, il silenzio assenso anche per gli enti di tutela e la VIA con la possibilità di chiudere la conferenza dei servizi anche in caso di parere negativo con decisione finale del consiglio dei Ministri.

E secondo, con il Regolamento “sblocca opere” approvato dal Governo sempre ai sensi della norma Madia per la completa delegificazione della Pubblica Amministrazione il 20 gennaio 2016. Consente al Presidente del Consiglio di individuare ogni anno una lista di opere pubbliche o insediamenti produttivi, da inserire in un DPCM con una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il DPCM potrà decidere termini accelerati di decisione fino al dimezzamento dei tempi e se i questi tempi non saranno rispettati potrà essere il premier ad approvare direttamente i progetti con poteri sostitutivi.

Con questa procedura super semplificata alla Presidenza del Consiglio, niente intesa con le Regioni, Conferenza dei Servizi e Cipe: siamo quindi ben oltre le semplificazioni della Legge Obiettivo. Una specie di clava in mano al presidente del Consiglio di turno per scardinare ogni programmazione strategica ed ogni coinvolgimento con Regioni ed Enti locali, che fa davvero a cazzotti con le nuove procedure del Codice Appalti appena entrate in funzione.

Ancora un focus sulle Concessioni e sul Partenariato Pubblico Privato (PPP), che hanno nel nuovo Codice Appalti diversi articoli di regolamentazione, anche ai sensi della Direttiva Europea 2014/23. Le concessioni dovranno affidare l’80% dei lavori mediante gara, mentre il restante 20% potrà essere svolto con società in house. Ma le concessioni avranno 24 mesi di tempo per adeguarsi a questa norma (adesso la quota a gara è il 60%) quindi tempi lunghi per la riorganizzazione delle imprese. Va ricordato che inizialmente nel passaggio al Senato della legge delega doveva essere il 100% ed era immediato ma la battaglia dei sindacati e la resistenza dei concessionari hanno fatto correggere il testo.

Il nuovo Codice prevede anche un giusto articolo per l’introduzione di “clausole sociali” per la riaussunzione dei lavoratori verso le nuove società risultate vincitrici di gara, per dare continuità occupazionale ai lavoratori, un tema fortemente sentito nel settore, che adesso non hanno queste tutele.

Nel settore delle concessioni autostradali si dovrà procedere con gara per la scelta del concessionario: per quelle già scadute si dovrà procedere entro sei mesi, per quelle entro 24 mesi procedere con gara per rispettare i tempi di scadenza. Ma per le società interamente pubbliche in house vi è la possibilità, anche secondo la direttiva e come previsto nel codice appalti, di lasciare la gestione in essere e procedere senza gara. In questa direzione sta andando il Ministro Delrio per la società Autobrennero e per la società Autovie.

Con il nuovo Codice debutta anche l’obbligo nelle concessioni di traferire al privato il “rischio operativo”, incluse le fluttuazioni del traffico per quelle autostradali, senza che siano presenti garanzie pubbliche: esattamente il contrario di quello che accade oggi con il Concedente pubblico che assicura tutte le garanzie possibili al concessionario con risorse pubbliche, aiuti fiscali, valore di subentro. Una buona regola questa innovazione sul “rischio operativo” ma resta da capire come e se verrà applicata alle concessioni in essere con lunghe scadenze, che hanno atti convenzionali già sottoscritti e che faranno una resistenza granitica all’introduzione di questo principio.

La fase transitoria non sarà ne semplice ne breve dato che per la sua attuazione sono previsti ben 40 decreti attuativi di molti dei 220 articoli del nuovo codice che dovranno essere emanati da diversi ministeri, da ANAC, da altre istituzioni e diversi non hanno nemmeno i tempi di scadenza entro cui adottare il provvedimento specifico.

Altro problema che dovrà essere risolto è il potenziamento con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali da assegnare ad ANAC, se vogliamo metterla nella condizione reale di svolgere al meglio il ruolo chiave che il nuovo Codice le assegna.

Sono tante le novità interessanti previste dal nuovo Codice appalti, servizi e forniture. Ma non mancano – come abbiamo sottolineato - contraddizioni ed ombre su cui vigilare perché i buoni principi si trasformino in regole stringenti contro la corruzione, per la qualità dei progetti, per imprese sane ed un mercato aperto e trasparente. E perché sia davvero cancellata la Legge Obiettivo e si torni a scegliere con criterio le opere utili alla collettività.

Primato del Consiglio regionale della Campania nella gara per il più coerente distruttore del territorio nelle terre più fertili del mondo comandano i peggiori cementificatori. Poi si vuole affidare alle regioni la lotta al consumo di suolo...

Non conosce pause il processo di peggioramento del “piano casa” in Campania. Con la legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” il consiglio regionale ha approvato le proposte della giunta De Luca in un numero cospicue di materie, fra cui, appunto, quella disciplinata, per dir così, dal “piano casa”.

L'Amministrazione regionale in carica aveva già deciso, a cavallo dello scorso Capodanno, di prorogare quel regime derogatorio alla pianificazione urbanistica ordinaria nella forma fino ad allora determinata dalla serie di modifiche apportate nel tempo all'originario testo del 2009, e da ultime da quelle della giunta di centro-destra presieduta da Caldoro.

Ora la maggioranza “detta di centro-sinistra”, per dirla con Crozza, ha voluto lasciare nell'incessante sequenza una propria impronta, riuscendo nell'impresa di scavalcare la maggioranza precedente nella rincorsa a piegare il governo del territorio agli interessi speculativi.

Due, in particolare, sono le modifiche significative. La prima concerne le modifiche di destinazione nelle zone agricole. Con le Linee guida del paesaggio introdotte anni fa nel piano territoriale regionale, poi approvato con la legge regionale 13/2008, si era riusciti finalmente ad affermare la riserva fondamentale del territori agricoli alle attività coltivatrici e agli interventi edificatori con esse strettamente connessi, sicché per consentirli occorreva che la loro necessità venisse documentata da un piano di sviluppo aziendale asseverato da un agronomo iscritto allo specifico albo professionale.

Come conseguenza sia pure tardiva di tale importante conquista, era avvenuto che la maggioranza a sostegno di Caldoro nel 2014 avesse corretto un suo precedente emendamento al “piano casa” : nell'art. 6 bis introdotto nel 2011 nella LRC 19/2009, venivano infatti limitati «i mutamenti di destinazione d'uso di immobili» nelle zone agricole (per intenderci, da stalle o depositi ad abitazioni) a quelli connessi con l' «uso residenziale del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo». Ora, nel 2016, il centro-sinistra sopprime tale limitazione consentendo i mutamenti di destinazione d'uso in deroga ai piani urbanistici per l' «uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederli» ai sensi del DPR 380/2001: si apre in tal modo un varco preoccupante per tornare a perpetuare l'aberrazione delle villette o dei condomini residenziali in campagna, che hanno distrutto in Campania vaste estensioni verdi trasformandole, e non solo nelle pianure conurbate, in tristissime periferie rur-urbane.

La seconda modifica rilevante concerne il “recupero” dei complessi produttivi dismessi. Con l'art. 7 bis il centro-destra nel 2014 aveva consentito, in deroga ai piani urbanistici, di demolire e ricostruire, con incrementi fino al 20 % della volumetria esistente, i complessi ex industriali in applicazione del decreto legge 70/2011, convertito in legge n. 106/2011. Tali interventi «sono autorizzabili anche con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna dal comune, e vi sia la disponibilità dell’area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento». Ma, veniva precisato nel 2014, «sempre con destinazione ad attività produttive». Ora, il centro-sinistra consente invece qualunque destinazione, sopprimendo il vincolo produttivo.

Dato il carattere derogatorio della disposizione e la vaghezza delle formulazioni circa la previsione nella programmazione locale, il giudizio di utilità ed opportunità da parte del comune e la disponibilità di un'area alternativa, è evidente la portata eversiva della modifica ultima, che inevitabilmente si tradurrà in ulteriori aggressioni edilizie ai territori agricoli, in barba ad ogni sforzo per contenere il consumo di suolo.

Indovinate chi, a tanti mesi dal Capodanno, continua a brindare ?

In occasione dell'iniziativa

In occasione dell'iniziativa Una città un piano

sul programma di ricostruzione del post-terremoto di Napoli, recuperiamo un articolo di Antonio Cederna che descrive i risultati raggiunti e le lezioni impartite, la Repubblica