la Repubblica, 20 ottobre 2017 Non era sindaco di Firenze quel tale he disse di aborrire le soprintendenze? e non era ministra dei beni culturali quello che promosse lo sfascio degli uffici statali per la tutela?

È straziante l’idea che si possa morire perché un destino incredibile e orrendo ti inchioda, nella frazione di secondo fatale, sulla traiettoria di un pezzo di pietra che si stacca da uno dei monumenti più importanti del mondo. E per commentarlo ci vorrebbe un filosofo, o un poeta o un prete.

Quel che, invece, uno storico dell’arte può aggiungere, almeno in questi primissimi momenti, sono solo domande.

Si è fatto tutto quel che si doveva fare, e che da secoli si fa, per tenere in piedi e in buona salute, la gran macchina di Santa Croce? La manutenzione, le verifiche, i restauri di quella porzione di architettura erano stati fatti? E, se sì, erano stati affidati alle ditte giuste, e quindi monitorati come si deve?

E ancora — allargando il raggio, e ovviamente senza pensare ad un rapporto di causa-effetto con ciò che è accaduto ieri -, ha senso che Santa Croce appartenga al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, questa anacronistica istituzione che dovrebbe finalmente cessare di esistere, cedendo il suo straordinario patrimonio al Ministero per i Beni Culturali?

E ha senso che l’Opera di Santa Croce sia presieduta dalla stessa persona che presiede anche un centro dell’arte contemporanea come il Museo Pecci di Prato? Cioè, è giusto rivolgersi a professionalità manageriali, in sé magari ottime, ma del tutto sganciate dalla conoscenza di ciò che sono chiamate a guidare? È giusto che nel cda dell’Opera di Santa Croce (nominato dal ministro dell’Interno) siedano alcuni ex politici? O non sarebbe più ragionevole orientare queste istituzioni in senso tecnico, dedicando ogni energia alla conservazione e al valore culturale di questi monumenti?

Comunque si risponda a queste domande (che, tengo a ripeterlo, prescindono del tutto da questa singola tragedia, magari inevitabile) non c’è dubbio che oggi non abbiamo una sufficiente consapevolezza dell’importanza della manutenzione.

Solo per rimanere a Firenze, nel gennaio del 2012 venne giù un gran blocco dalla Colonna della Dovizia, nella centralissima piazza della Repubblica: una strage fu evitata per miracolo. E, nel maggio dell’anno scorso, fu un intero Lungarno a franare. Le nostre antiche città non vivono senza un continuo investimento nella loro manutenzione. Ma la manutenzione porta oggi pochissimo consenso a chi governa città e monumenti: e alla cura delle pietre si preferisce l’organizzazione di eventi.

Se vogliamo provare a dare un senso a questo evento atroce, non dobbiamo mai dimenticare che le cose antiche continueranno a illuminare il nostro cuore solo se noi ci cureremo del loro fragile corpo materiale.

Nel dibattito sul destino del prestigioso complessodella Cavallerizza Reale di Torino interviene Enrico Bettini, tra gli autoridel progetto di restauro e riutilizzazione degli spazi di uno dei maggiori “monumentiurbani” di cui l’antica capitale del Regno d’Italia dispone.

Nel dibattito sul destino del prestigioso complessodella Cavallerizza Reale di Torino interviene Enrico Bettini, tra gli autoridel progetto di restauro e riutilizzazione degli spazi di uno dei maggiori “monumentiurbani” di cui l’antica capitale del Regno d’Italia dispone.

Il vicesindaco di Torino Guido Montanari (11.10.17), nel confutare le affermazioni di Forni-Negro (della cui ricerca si è avvalsa una proposta meta-progettuale coordinata dal sottoscritto) sulle intenzioni della sua giunta nei confronti del complesso castellamontiano denominato “Cavallerizza”, vuole dimostrare, a suo dire, che la giunta stessa è impegnata ad interrompere il processo di vendita e a riacquisire l’immobile anche se, per colpa di Fassino, non c’è un euro in cassa. Vengono di seguito forniti diligentemente i dati (con un po’ diconfusione tra sup. territoriale e sup. coperta): 16.000 sono i mq. diproprietà della Cassa Depositi e Prestiti (CDP); 25.000 i mq. di proprietà delfondo di cartolarizzazione attivato in precedenza dalla città (CCT); 1.200 imq. che la precedente amministrazione aveva già decartolarizzato,corrispondenti al solo Maneggio al chiuso, opera di B. Alfieri, il gioielloarchitettonico dell’ex ‘Zona di comando’ militare dei Savoia).

E’ evidente, anche ai profani di urbanistica, che questo non corrisponde forse al frazionamento in senso catastale ma in compenso rappresenta l’assoluta frammentarietà dell’idea progettuale; rappresenta l’incapacità (non volontà, più probabile) di fondare il progetto su linee guida unitarie e coerenti, su un’idea autenticamente di insieme: quella idea che per Amedeo di Castellamonte era la realizzazione di un’ampia zona della città di allora per la funzione militare per il regno; per la Torino di oggi, è –dovrebbe essere- la sua trasformazione in cittadella della formazione e della creatività giovanili secondo i principi inclusivi dell’inter-cultura promossa e coordinata grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali cittadine (Università e Politecnico, in primis) chiamate a realizzare un grandioso programma di unitarietà di intenti. Ne dovrebbe conseguire che ragionare a pezzi, come fa Montanari, è l’dea più sbagliata che si possa avere. E dire che nelle tante discussioni sulla Cavallerizza (quando Montanari non era ancora un politico) l’assioma per il suo riuso era l’unitarietà del progetto-programma di riuso e che avrebbe avuto senso solo se comprensivo di tutte le sue parti, nessuna esclusa. Ricordo che Montanari additava l’albergo nella ‘manica del Mosca’ (previsto dal ‘masterplan Fassino’) come emblema del modo scorretto e indegno di affrontare il ‘problema Cavallerizza’. Ora, preso –di fatto- il posto di Fassino, propone un ostello per giovani, gestito da un ente esterno. Un gran salto, non c’è che dire! Si era insieme criticato, a muso duro, il bando della giunta Fassino edito per la manifestazione d’interesse di investitori sulla Cavallerizza perché riguardava neanche la metà del compendio. Ma è evidente: era un altro Montanari, allora.

Risultato? Abbiamo perso per strada Università, Politecnico, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio, Museo del cinema, Archivio di Stato, Cantiere scuola di restauro, ecc. ecc. primi attori della formazione di tutti. La formazione non è abbastanza civica? non è considerata importante? È stata dimenticata? Non fa parte della cultura? Che cos’hanno di non pubblico le migliaia tra studenti, ricercatori, artisti, professionisti, docenti, artigiani, attori, registi, restauratori, letterati, pubblicisti, strumentisti, linguisti, ecc. ecc. che un impianto fondato sulle gambe delle alte istituzioni culturali cittadine (situate tutte nei paraggi della Cavallerizza) avrebbe garantito? L’interpretazione spontaneista e movimentista della giusta esigenza di partecipazione civile ha sacrificato l’obiettivo strategico dell’organizzazione della convergenza delle diverse scuole e specializzazioni della cultura esistenti, cosa ben più difficile che pensare di risolvere il tutto con un po’ di mostre di super-avanguardia e programmi di visibilità decisi da assemblee di neo-comunardi (così da dispensare l’ente pubblico da ogni responsabilità). Molto più difficile, utile e urgente, incidere sull’assetto omologante e omologato delle istituzioni produttrici di cultura a Torino. L’obiettivo strategico rimane quello della ricostruzione della Cavallerizza da ‘zona di comando militare’ a un quartiere interculturale della Torino del XXI sec. per la ricerca totale di nuova cultura, germe di una possibile nuova società.

Si è persa per strada la sapienza secondo cui la vitalità, lo sviluppo e lo sperimentalismo culturali, l’innalzamento della creatività artistico e di largo pensiero dipendono proprio dalla struttura e dall’operatività sinergica delle agenzie di formazione del sapere. Avrebbe bisogno di una sede molto coesa e ben articolata tutto ciò. La Cavallerizza sarebbe stata la sua sede-città. Peccato.

Altreconomia,16 ottobre 2017.«La prima ministra scozzese ha proposto di costituire una società pubblica capace di fornire elettricità agli utenti domestici. Un annuncio che smonta la retorica del “mercato” (c.m.c.)

Altreconomia,16 ottobre 2017.«La prima ministra scozzese ha proposto di costituire una società pubblica capace di fornire elettricità agli utenti domestici. Un annuncio che smonta la retorica del “mercato” (c.m.c.)

La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha proposto di costituire una società pubblica che si occuperà di fornire elettricità agli utenti domestici in particolare quelli a basso reddito. “L’energia, ovviamente rinnovabile, sarà comprata all’ingrosso o generata qui in Scozia e sarà venduta gli utenti finali a un prezzo più vicino possibile al costo di acquisto. Non ci saranno azionisti da accontentare. Nessun bonus da pagare agli amministratori. Daremo ai cittadini, in particolare quelli a basso reddito, la possibilità di scegliere un fornitore il cui unico obiettivo è quello di fornire elettricità al più basso prezzo possibile”.

L’annuncio è stato fatto all’annuale conferenza dello Scottish National Party, il partito di Sturgeon, che ha la maggioranza assoluta nel parlamento scozzese. Per essere realmente efficace dovrà essere seguito da provvedimenti concreti che ancora devono essere definiti. Ma si tratta di un annuncio rivoluzionario, che sembra sconfessare la retorica che per quasi trent’anni ha dominato il dibattito pubblico sulle forniture di elettricità.

La privatizzazione dei grandi monopoli pubblici (come ENEL) e la liberalizzazione dei mercati energetici è stata promossa da una direttiva europea del 1996, definita in seguito ad anni di dibattito. La direttiva fu recepita in Italia durante la stagione di governo del centrosinistra attraverso il Decreto Bersani per il mercato elettrico (1999) e il Decreto Letta per il mercato del gas (2000). I settori dell’elettricità e del gas venivano considerati settori di mercato dove la concorrenza avrebbe portato a una riduzione dei prezzi e a un miglioramento del servizio per tutti gli utenti. In particolare la liberalizzazione e la concorrenza veniva promosso nel settore della produzione e in quello della vendita. La liberalizzazione raggiunse poi anche gli utenti domestici a partire dal 2007.

Nel settore della produzione di elettricità la concorrenza è stata nel tempo compressa dalla crescente importanza della generazione da fonti rinnovabili. Se un impianto riceve sussidi, automaticamente non compete sul mercato. Questo progressivo sgretolamento del ruolo del mercato si riflette pesantemente nell’articolazione dei costi a carico dei clienti finali.

Se ad esempio prendiamo una bolletta tipo per un utente domestico italiano, circa il 60% dell’importo annuo è stabilito dall’Autorità. Sono infatti uguali per tutti gli utenti i costi della commercializzazione, quelli del trasporto, gli oneri di sistema e le tasse (accise e IVA). La competizione sul prezzo riguarda quindi solo il 40% dell’importo della bolletta, di conseguenza i margini per gli operatori sono minimi. Ciononostante, assistiamo in questi anni a una competizione feroce, spesso basata su offerte che promettono molto e mantengono poco. Per non parlare del fenomeno dei contratti non richiesti, vere e proprie truffe ai danni di inconsapevoli cittadini.

Tra le oltre ottanta offerte normalmente disponibili per un cliente del sistema elettrico, le poche che consentono realmente di risparmiare sono nei fatti attivabili solo da utenti molto esperti. L’utente medio rischia di perdersi nella giungla. Un economista direbbe che i costi di transazione sono superiori ai possibili benefici. Se per le grandi aziende consumatrici di energia la competizione ha portato qualche importante beneficio, per le famiglie italiane il risultato finale di dieci anni di liberalizzazione è riassumibile in nessun reale risparmio e in un aumento esponenziale dei rischi.

A fronte di questo quadro impietoso sorprende che non vi sia stato finora un adeguato dibattito pubblico sul tema, come invece è successo per il servizio idrico, dove una lunga battaglia portò al vittorioso referendum del 2011.È ancora troppo presto per sapere se l’annuncio di Sturgeon sarà l’inizio di una rivoluzione epocale o semplicemente una boutade a fini di consenso interno.

Ma potrebbe essere una buona occasione per analizzare criticamente i risultati concreti della liberalizzazione dei mercati energetici per i piccoli utenti, anche nel nostro Paese. Ad esempio varrebbe la pena ridiscutere della prevista abolizione del servizio di maggior tutela (prevista per luglio 2019) che finora è stato il principale strumento di garanzia per le famiglie italiane nel mercato elettrico.

il manifesto, 18 ottobre 2017. «Ddl Falanga . Rinviato in commissione, alla Camera, il testo che salva dalle ruspe l’"abusivismo di necessità"» Il mostro si nasconde nell'omra. Ma alla prima distrazione tornerà per azzannare.

A sentire gli interventi dei deputati di centrodestra che ieri in Aula hanno votato contro il rinvio in commissione del ddl Falanga, si poteva avere l’idea che la legge che conia l’«abusivismo di necessità» sia stata pensata solo e soltanto per «i cittadini campani», chiamati in ballo in continuazione nelle dichiarazioni di voto, e aizzati contro quella parte politica che, dopo quattro anni di trattativa parlamentare e a un passo dall’approvazione, ha messo su un binario quasi morto la norma che stabilisce regole di priorità negli abbattimenti degli edifici abusivi.

Quando ormai era evidente che la «legge-condono», come la chiamano tutte le associazioni ambientaliste, sarebbe stata rispedita in commissione come poi è avvenuto (con 242 voti di differenza), qualcuno di quei cittadini ha protestato talmente vivamente, dalla tribuna dove assisteva ai lavori di Montecitorio, interrompendo con urla e slogan la deputata di Sinistra italiana Serena Pellegrino, da costringere il vicepresidente Giachetti a interrompere la seduta per qualche minuto e a far sgomberare l’aula.

Il Pd però, che fino a maggio scorso era schiacciato sulle posizioni del Ncd e sosteneva la legge che porta il nome del verdiniano Ciro Falanga e che ha impiegato gli ultimi quindici giorni a superare le divisioni interne e a portare tutti i deputati dem sull’unica posizione non suicida possibile, ha abbandonato per il momento la logica di scambio e ha votato ieri insieme a Si e Mdp.

Il M5S invece rilancia e bolla l’ennesimo ritorno del testo in commissione come «una farsa», sfidando il Pd a smettere di «strizzare l’occhio all’abusivismo, che è un immenso serbatoio di voti», e a tirare fuori piuttosto l’anima ambientalista che sostiene di avere per bocciare «definitivamente il ddl Falanga».

La norma, a favore della quale si sono schierati anche molti sindaci dem del sud, soprattutto campani, stravolge le regole dell’abbattimento dei manufatti abusivi, stilando una lista di priorità in fondo alla quale vanno a finire gli edifici «abitati». Che di fatto saranno condonati, visto i risicati finanziamenti ad hoc.

Naturalmente a chiedere la bocciatura definitiva del ddl Falanga sono anche le associazioni ambientaliste che pure tirano un sospiro di sollievo, come il Wwf («ha vinto il buonsenso») e Legambiente («si pensi piuttosto ad approvare la legge contro il consumo del suolo ferma da oltre 500 giorni al Senato»).

In ogni caso sarà difficile che la legge, arrivata in quarta lettura alla Camera, una volta modificata in commissione Ambiente sui punti che perfino il presidente dem Ermete Realacci considera troppo «ambigui», possa concludere l’iter entro la fine della legislatura.

milleniourbano, 10 ottobre 2017« Jane Jacobs dedicò alla funzione dei marciapiedi in Vita e morte delle grandi città uno riguarda «l’assimilazione dei ragazzi» nella vita collettiva». (c.m.c.)

milleniourbano, 10 ottobre 2017« Jane Jacobs dedicò alla funzione dei marciapiedi in Vita e morte delle grandi città uno riguarda «l’assimilazione dei ragazzi» nella vita collettiva». (c.m.c.)

Una foto di Helen Levitt, tra le grandi street photographer del secolo scorso, ritrae una indicazione tracciata da qualche bambino con un gessetto su una pietra del rivestimento di un palazzo: tre cerchi concentrici e la scritta BUTTON TO SECRET PASSAGE PRESS. Nel labirinto urbano dei marciapiedi, delle scale, dei portoni, dei vicoli, degli spazi pieni di detriti tra un edificio in rovina e l’altro, sui rami di uno striminzito albero solitario, i bambini fotografati da Levitt sanno trovare il passaggio segreto per i loro giochi.

Le sue fotografie, dalla fine degli anni Trenta fino agli inizi degli anni Novanta hanno ritratto nelle strade di New York le attività infantili e quelle quotidiane degli adulti di ogni età, etnia e condizione sociale. Ma sono in particolare i bambini e l’uso della strada come scenario della loro immaginazione i protagonisti per Levitt di ciò che Doris Lessing ha definito il «grande teatro» della città, dove si può stare seduti «per ore in un caffè o su una panchina, solo per guardare»[1]

In un suo racconto la scrittrice newyorchese Grace Paley racconta così la vita della strada «Una volta, non troppo tempo fa, gli appartamenti erano punteggiati fino al quinto piano da donne come me, una finestra ogni tre, che chiamavano i bambini dai giochi per dar loro ordini e direttive». Paley ha dichiarato che per lei «vivere con i bambini era una continuazione della vita della strada. Ne ero affascinata. Sono qui venticinque, trent’anni dopo, e ancora non riesco a dimenticare come è stato interessante vivere con loro»[2]. Questa fiducia in ciò che Walter Benjamin definiva la dimora della collettività si infrange verso la fine degli anni Sessanta. Nel 1968, all’età di otto anni, Jean-Michel Basquiat fu travolto e quasi ucciso da un’auto mentre giocava per strada a New York e ciò segnò simbolicamente il definitivo trionfo dell’auto sul pedone nella vita della strada oltre, naturalmente, all’esistenza dell’artista afro-americano.

L’idea della strada come luogo pericoloso si affaccia in quello stesso racconto di Grace Paley prima citato. «O-op, urlano i bambini e i padri strillano hii hii, come fanno i cavalli. I bambini danno calci sui toraci equini dei padri, gridando O-op o-op e galoppando sfrenatamente verso ovest. Mi sporgo per gridare ancora una volta, Attenti! Ferma! Ma sono già lontani. Oh chiunque amerebbe essere un cavallo libero e fiero e portare un adorato piccolo cavaliere, ma stanno galoppando verso uno degli angoli più pericolosi del mondo. E forse vivono dall’altra parte dell’incrocio, oltre altre pericolose strade. Così devo chiudere la finestra dopo affettuosi colpetti alla tagete col suo rugginoso odor d’estate ravvivata dall’aprile. Poi mi siedo nella bella luce e mi chiedo come essere sicura che galoppino senza correre rischi verso casa attraverso i fantasiosi spaventosi sogni degli scienziati e i voluminosi sogni dei fabbricanti d’auto»[3].

Dei tre capitoli che Jane Jacobs dedicò alla funzione dei marciapiedi in Vita e morte delle grandi città uno riguarda «l’assimilazione dei ragazzi» nella vita collettiva. Jacobs affermava che insegnare ai ragazzi come farne parte è un compito che spetta agli abitanti della città nel loro complesso. «L’educazione alla responsabilità sociale deve venire dalla società stessa; nell’ambiente urbano, essa si svolge quasi unicamente nelle ore che i ragazzi trascorrono giocando liberamente sui marciapiedi».

E’ una responsabilità che deve essere ripartita tra tutto il corpo sociale e non svolgersi «sotto il segno del matriarcato», dando per scontato che l’assimilazione dei ragazzi nella vita collettiva sia un compito esclusivamente femminile. Quale dimostrazione di quanto sia decisivo che i ragazzi partecipino alla vita della strada, Jacobs decise di inserire nel suo libro la paradigmatica affermazione di uno dei suoi figli: «Conosco il Greenwich Village come le mie tasche». E così dicendo egli la condusse «a vedere il passaggio segreto da lui scoperto sotto una strada, tra due rampe di scale della metropolitana, e il nascondiglio tra due edifici, largo una ventina di centimetri, dove deposita i tesori che racimola tra i rifiuti mentre si reca a scuola, per poi recuperarli tornando a casa»

A differenza dei padri del racconto di Paley, che riportano a casa da scuola i loro bambini issandoli sulle spalle e galoppando senza paura «verso uno degli angoli più pericolosi del mondo», l’urbanistica che ha determinato la vittoria dell’auto sul pedone non prevede, secondo Jacobs, il contributo maschile alla assimilazione dei ragazzi nella vita collettiva. «Benché la maggior parte degli urbanisti e degli architetti urbani siano uomini, i loro piani e i loro progetti sembrano fatti per escludere gli uomini come personaggi della normale vita diurna. I bisogni quotidiani che essi si preoccupano di soddisfare nei loro progetti di ambienti residenziali sono i bisogni presuntivi di una popolazione di massaie assolutamente insignificanti e di bambini di età prescolare; in poche parole essi lavorano esclusivamente per una società matriarcale».

L’urbanistica concepita degli uomini sotto il segno del matriarcato è quella che situa «le attività produttive e commerciali nei pressi delle abitazioni ma isolandole da queste» e ponendole «a distanza di chilometri dai luoghi di lavoro e dagli uomini che lavorano». E’ l’urbanistica antiurbana che traspone il modello insediativo suburbano dentro la città, quello descritto in Revolutionary Road di Richard Yates e denunciato da Betty Friedan in The Feminine Mystique: le donne a casa a curare i figli, i quali non giocano più nelle pericolose strade dominate dalle auto ma negli spazi verdi di pertinenza delle residenze o nelle aree a loro dedicate nei parchi pubblici.

Questo tipo di urbanistica, nel caso degli insediamenti di edilizia popolare, è diventata anche strumento di segregazione sociale ed etnica . All’interno dei confini, segnati da tre strade e dall’Harlem River, entro i quali James Baldwin aveva trascorso la sua infanzia newyorchese, sono poi sorti ciò che nel gergo odierno delle gang si chiamerebbe “il territorio”[4]., ovvero il turf, che rappresenta anche i tappeti erbosi sui quali si innestano le caserme multipiano dell’edilizia popolare.

La sostituzione della strada con lo spazio verde recintato è uno dei principi dell’urbanistica moderna maggiormente criticati da Jacobs, in quanto i progetti di ristrutturazione delle aree degradate per ambiti territorialmente separati finiva per favorire da una parte la possibilità che le bande criminali giovanili si identificassero su base territorialmente delimitata e dall’altra che i complessi residenziali avessero bisogno di accrescere la propria sicurezza con barriere sempre più invalicabili. La «barbarie dei turf» sopprime una delle «funzioni essenziali della strada urbana», quella di garantire la libertà di movimento e l’assimilazione sociale dei cittadini, a cominciare dai ragazzi che nella strada imparano ad essere tali.[5]

Se ci guardiamo intorno vediamo che la città contemporanea, pur con tutte le diversità rispetto a quella descritta da Jacobs a distanza di quasi sessant’anni, non ha affatto risolto il problema dell’integrazione dei ragazzi nella collettività. Quanto ha che fare la segregazione nelle periferie, dentro e fuori la città, e nei turf dei complessi residenziali in genere con ciò che, con espressione semplicistica, si definisce “disagio giovanile”? L’urbanistica ha ancora molto da interrogarsi e da riflettere a questo riguardo.

Riferimenti

La foto di copertina è tratta da Helen Levitt, Lírica Urbana, Madrid, La Fábrica Editorial, 2010, p.39.

Note

[1] Doris Lessing, Temporali, in Racconti londinesi, Milano, Feltrinelli, 1993-2008, p.116.

[2] Fernanda Pivano, Introduzione a Grace Paley, Più tardi nel pomeriggio Milano, La Tartaruga, 1996, p.19.

[3] Grace Paley, Ansietà, in Più tardi nel pomeriggio, cit., pp.100-102.

[4]Cfr. James Baldwin, Fifth Avenue, Uptown, in Esquire, luglio 1960, disponibile all’indirizzo web: www.esquire.com/news-politics/a3638/fifth-avenue-uptown/. La frase in corsivo è stata tradotta dall’autrice dell’articolo.

[5] Jane Jacobs, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Torino, Einaudi, 1969, pp.46-78.

la Nuova Venezia, 17 settembre 2017 Ecco in mano a chi è questa disgraziata città. Ma questi sgovernanti, se si sono arresi perché non se ne vanno?

«Il Comune? E cosa può fare il Comune? Qui siamo di fronte alla liberalizzazione, non abbiamo strumenti per intervenire contro le leggi nazionali e il codice civile. Piuttosto bisognerebbe che ai veneziani tornasse la voglia di lavorare». Di fronte all'emergenza turismo che sta trasformando la città e il suo tessuto abitativo e commerciale, l'assessore all'Urbanistica e all'Edilizia privata Massimiliano De Martin allarga le braccia. Anche l'ultimo decreto che velocizza le procedure per gli interventi edilizi in aree vincolate viene salutato come un intervento dovuto, per semplificare gli iter.

lacittàinvisibile 15 ottobre 2017.« Il testo prova a restituire i numerosi spunti emersi durante il dibattito ‘Bologna oltre Bologna. Costruire la città dell’alternativa’ tenutosi a Bologna il 27 settembre 2017» (c.m.c.)

lacittàinvisibile 15 ottobre 2017.« Il testo prova a restituire i numerosi spunti emersi durante il dibattito ‘Bologna oltre Bologna. Costruire la città dell’alternativa’ tenutosi a Bologna il 27 settembre 2017» (c.m.c.)

Negli ultimi anni i contesti urbani sono stati un laboratorio di sperimentazione economica e politica di innegabile interesse. La città contemporanea, infatti, si manifesta e si produce continuamente attraverso una tensione tra i condizionamenti esercitati dai processi socio-economici e l’azione creativa e interpretativa di individui e gruppi che interagiscono e (spesso) si oppongono a queste dinamiche costruendo forme alternative di appartenenza, partecipazione e consumo. In un’epoca in cui i processi di urbanizzazione (3) rivestono un’importanza fondamentale, la gestione e organizzazione degli spazi diventa centrale.

La città neoliberale

Innanzi tutto, le città sono state il punto di caduta finale delle politiche di ridefinizione del welfare e di riduzione degli investimenti pubblici che negli anni della crisi hanno subito una radicale espansione; anche la funzione delle amministrazioni locali è stata ridotta, in molti casi, alla gestione degli effetti delle misure di austerità. Allo stesso tempo, le città sono diventate sempre più oggetto di interessi economici: dalle grandi opere urbane all’espansione del turismo, dagli investimenti immobiliari allo sviluppo del platform capitalism.

In tutte queste dinamiche gli spazi rivestono un ruolo fondamentale. Il consumo di suolo, inquadrando la questione all’interno della temporalità lunga del capitalismo, si è spostato sempre più dalla campagna alla città, favorendo meccanismi di rendita immobiliare e finanziaria. Già a partire dall’inizio degli anni ’80 si riduce l’intervento statale (4) nella forma della pianificazione urbana come mediazione fra diversi interessi mentre lo sviluppo della città è affidato sempre più alla negoziazione tra istituzioni e grandi gruppi.

Oggi questa dinamica assume spesso il nome di “riqualificazione” o “rigenerazione”. Questi processi – che si prefiggono di recuperare luoghi abbandonati, inutilizzati o “degradati” – si accompagnano a fenomeni di gentrificazione (5): la “nobilitazione” degli spazi impatta sui quartieri e sui territori in maniera complessiva e porta a cambiamenti quali l’espulsione di alcune fasce di popolazione da determinate zone, l’aumento degli affitti, l’applicazione di ordinanze restrittive, etc…

Queste politiche di rigenerazione, inoltre, sono legate all’elaborazione di leggi e piani urbanistici. In tal senso, Bologna ha subito profonde trasformazioni infrastrutturali negli ultimi anni. Il caso di studio paradigmatico è sicuramente la Bolognina ma pensiamo anche al recupero delle caserme abbandonate (all’interno del quale si inserisce la vicenda del Làbas Occupato (6)). Oppure teniamo a mente grandi opere quali FICO Eataly World, il Passante o il People Mover, oggetto di opposizione da parte di comitati locali (7). La recente proposta di legge urbanistica regionale varata dalla giunta dell’Emilia- Romagna è stata fortemente contrastata a causa dei contenuti neoliberisti che si riverserebbero nella pratica urbanistica, tutti in favore dei privati e degli interessi particolari (8).

Al contempo le istituzioni cittadine combattono una guerra senza quartiere all’illegalità cosiddetta “di necessità” contrastando quelle pratiche – come ad esempio le occupazioni di spazi abbandonati – che sorgono da una serie di problemi irrisolti nel contesto urbano (diritto all’abitare, accoglienza, riduzione del welfare, mancanza di spazi di socialità). Esiste un legame tra queste politiche e la stagione degli sgomberi che si sta consumando da alcuni anni, specie a Bologna (9): per valorizzare gli spazi occorre espellere quei soggetti che non rientrano in dinamiche di valorizzazione (10).

Organizzarsi nella crisi

Queste politiche economiche, ovviamente, non possono non avere degli effetti più generali. Si registra una tensione fra politica e società che assume la forma di un doppio movimento di de- e ri- politicizzazione.

Il progetto neoliberista che punta a mercificare spazi e welfare (casa, socialità, servizi, educazione) porta a una restrizione della dimensione politica: si limitano i margini di azione collettiva a favore del mercato; si riducono le possibilità di confliggere e proporre alternative attorno a questioni basilari come la cittadinanza o la giustizia. Gli strumenti tramite i quali si operano queste forme di restrizione della sfera pubblica sono, da una parte, la logica emergenziale (11) e, dall’altra, i cosiddetti saperi tecnici.

In quest’ottica, i progetti partecipativi promossi dalle municipalità sembrano riconoscere parzialmente questo scollamento tra amministrazione e tessuto sociale e provano a ristabilire forme di legittimazione collettiva delle scelte politiche, ma assumono troppo spesso la forma di percorsi il cui esito è stabilito in partenza.

È però difficile limitare le trasformazioni urbane a processi unilineari; piuttosto, spesso sono oggetto di confronto fra visioni diverse e contrastanti. A fronte dell’acuirsi delle dinamiche di sfruttamento del territorio e degli effetti sociali ed ambientali che queste determinano a livello urbano, gruppi di cittadini e movimenti sociali provano ad esercitare un maggiore controllo sui processi decisionali che condizionano in maniera diretta le loro vite. Se da un lato le politiche urbane privilegiano gli interessi privati su quelli collettivi, le pratiche di auto-organizzazione rivendicano il diritto e la necessità di costruire spazi alternativi di convivenza (12). Si tratta perlopiù di esperienze che, facendo ricorso a pratiche di volontariato e mutualismo, istituiscono welfare di prossimità e comunità, reti di economia solidale, luoghi di socializzazione.

Tali pratiche possono essere fatte risalire alla tradizione socialista e operaia di fine ‘800 e oggi assumono nuova vitalità. In comune tutte sembrano avere l’obiettivo di trovare nuove forme di organizzazione nella crisi e ricostruire solidarietà nei territori. Queste esperienze urbane forniscono modelli alternativi dentro e contro l’erosione del welfare pubblico e, tramite il recupero di spazi, vengono a costituire un nuovo tessuto sociale all’interno della città.

Dall’analisi delle pratiche informali a quella degli usi temporanei degli spazi emerge una forma di socializzazione della politica: la partecipazione alla vita pubblica e democratica assume i tratti dell’impegno concreto e collettivo rispetto a bisogni specifici avvertiti all’interno del contesto urbano. Detto altrimenti, le nuove forme di attivismo e partecipazione – soprattutto a livello giovanile e metropolitano – non passano più per i canali tradizionali (come, ad esempio, i partiti) né si danno sulla base di scelte “ideologiche”, ma si esprimono prevalentemente attraverso pratiche di impegno sociale.

Il diritto di decidere

Resta però il problema del rapporto fra queste esperienze e le istituzioni. Gli strumenti a disposizione delle amministrazioni locali (nel caso di Bologna, i patti di collaborazione o il regolamento sui beni comuni) appaiono inadeguati rispetto al carattere aperto, fluido e partecipativo di tali pratiche.

Inoltre è difficile ridurre queste esperienze alla semplice fornitura di servizi, in quanto spesso pretendono di decidere sulle scelte politiche e urbanistiche della città. È in questa prospettiva che possono essere lette sia alcune tipologie attuali di conflitti urbani che esperienze come quelle neo- municipaliste (13) le quali partono dalla contaminazione fra sociale e politico. La ristrutturazione del welfare e l’invenzione di nuovi processi democratici passano anche attraverso lo scontro con le politiche di governance e le dinamiche economiche di profitto.

Bologna negli ultimi anni ha vissuto in pieno queste contraddizioni. Da una parte, l’amministrazione ha investito in grandi opere e progetti di “rigenerazione”; dall’altra la città ha espresso un punto di vista autonomo sul suo futuro – anche tramite pratiche di liberazione di spazi e di vertenzialità metropolitana – che parla di accoglienza, socialità, mutualismo. Il grande corteo (14) #RiapriamoLàbas di sabato 9 settembre ha condensato in maniera fortemente tangibile questa potenza sociale autonoma.

Gli spazi urbani – concepiti non come semplici superfici fisiche ma come luoghi di relazioni sociali (15) – diventano dunque il punto di partenza per reinventare la politica come spazio pubblico: la ri- politicizzazione del sociale va intesa come allargamento dello spazio della decisionalità politica e inclusione di soggetti precedentemente esclusi o poco influenti.

NOTE

1 Il testo prova a restituire i numerosi spunti emersi durante il dibattito “Bologna oltre Bologna. Costruire la città dell’alternativa” tenutosi a Bologna il 27 settembre 2017 e a cui hanno partecipato Paola Bonora, Nicola De Luigi e Lorenzo Bosi. Ringrazio loro per disponibilità e Vito Giannini per il confronto sui temi trattati.

2 Dottore di ricerca in Politica, istituzioni e storia presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna e attivista del centro sociale TPO.

3 Da una parte nei termini di divenire globale delle città (cfr. Saskia Sassen, The Global City, 1991), dall’altra in quelli del farsi metropoli del globo (Neil Brenner, Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization, 2014).

4 In una recente intervista, David Harvey ha dichiarato: «Quando lo Stato ha iniziato a ritirarsi dalla fornitura di servizi sociali, il progressivo declino del welfare state, si sono aperte una serie di questioni rispetto a chi e come si dovesse sviluppare la distribuzione dei servizi sociali. E uno dei modi coi quali lo Stato si è relazionato a tale problema è stato quello di ributtare tutte queste funzioni addosso ai governi delle città dicendo: “non è un mio problema, risolvetevela voi”. E chiaramente a quel punto non è che lo Stato ha inviato maggiori risorse alle città, nonostante queste stessero affrontando un numero crescente di problematiche come il social housing, l’aumento delle povertà ecc… Le municipalità vennero abbandonate, dovendo cominciare a trovare le risorse in maniera autonoma. È quello che ho definito come il passaggio da una forma manageriale del governo locale a una governance urbana di tipo imprenditoriale. A quel punto il tema dello sviluppo urbano è divenuto centrale, con un peso sempre più rilevante acquisito dai developer, di fatto gli unici soggetti a garantire un gettito fiscale per il bilancio delle città per poter affrontare i problemi sociali. Purtroppo ciò ha prodotto uno spostamento netto delle risorse, che sono andate sempre meno a coprire i costi necessari per il sociale e sempre più a sussidiare le corporation, proprio mentre i fondi statali diminuivano. E nessuno si oppose a ciò. Qualcuno disse che si poteva costruire una città in cui i bisogni sociali sarebbero stati affrontati col gettito proveniente dallo sviluppo urbano» (Niccolò Cuppini, L’effetto contagio dei movimenti urbani globali. Intervista a David Harvey, 2017).

Cfr. anche David Harvey, From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, 1989).

5 Cfr. Giovanni Semi, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, 2015.

6 Cfr. https://labasoccupato.com/2014/08/18/occupare-ed-auto-organizzarsi-per-una-nuova-democrazia-urbana/ e http://www.glistatigenerali.com/cdp_turismo/cdp-il-capitalismo-di-stato-fa-acqua-su-immobili-e-turismo/

7 Rispettivamente La foglia di fico (https://fogliadifico.noblogs.org/), Passante di Mezzo – No grazie!

(http://www.passantedimezzonograzie.it/index.php) e No People Mover (https://nopeoplemover.wordpress.com/)

8 Cfr. Ilaria Agostini (a cura di), Consumo di luogo. Neoliberismo nel disegno di legge urbanistica dell’Emilia-Romagna, 2017, il pdf del libretto è scaricabile a questo indirizzo: http://www.officinadeisaperi.it/eventi/cerano-una-volta-i-comuni-rossi-dellemilia/

9 Ad esempio, sul rapporto fra trasformazioni urbane in Bolognina e minacce di sgombero al centro sociale XM24 si veda http://www.eddyburg.it/2017/04/a-bologna-la-rigenerazione-si-fa-congli.html

10 Cfr. Saskia Sassen, Expulsions, 2014.

11 I processi di securitarizzazione che perimetrano e neutralizzano lo spazio pubblico – ad esempio, tramite i decreti di sicurezza urbana – sembrano rientrare in questo tipo di logica basata sull’urgenza e lo stato d’eccezione della misura applicata, oltre che sulla presunta pericolosità dei soggetti da disciplinare.

12 Cattaneo e Engel-Di Mauro, Urban squats as eco-social resistance to and resilience in the face of capitalist relations. Case studies from Barcelona and Rome, 2015.

13 Bertie Russell e Oscar Reyes, Fearless Cities: the new urban movements, 2017:

http://www.redpepper.org.uk/fearless-cities-the-new-urban-movements/

14 https://www.facebook.com/events/1396308287155571/

15 Henri Lefebvre, La producion de l’espace, 1974.

ilSole24ore, 14 ottobre 2017. Come funziona il partenariato: il pubblico cambia le regole, il privato costruisce, il pubblico paga l'affitto... e se ne vanta. (p.s.)

ilSole24ore, 14 ottobre 2017. Come funziona il partenariato: il pubblico cambia le regole, il privato costruisce, il pubblico paga l'affitto... e se ne vanta. (p.s.)

Sulla carta, si tratta di uno dei principali progetti di trasformazione urbana per la Città di Torino e, allo stesso tempo, di uno degli investimenti principali nei prossimi anni. Si tratta del futuro Parco della Salute, la cittadella universitaria che sostituirà tre dei principali ospedali della città. Un’opera da 568 milioni da realizzare con in partenariato pubblico-privato: 437,5 milioni serviranno per gli edifici, 18,5 milioni andranno alle bonifiche e 112 milioni saranno destinati a tecnologie e arredi. In primavera, assicura la Regione, ci sarà il bando ed entro tre o quattro anni il nuovo polo sanitario e di ricerca potrebbe essere pronto.

«Il progetto guarda al futuro della città e agli investimenti, sarà un forte catalizzatore di innovazione e ricerca per il territorio, ora bisogna realizzare l’opera e farlo in fretta» dice il responsabile degli industriali Dario Gallina durante la giornata di lavori organizzata dall’Unione per fare il punto sull’iter del progetto. Il privato sosterrà il 70% della spesa di realizzazione degli edifici, 306 milioni di euro, e sarà remunerato grazie al canone ottenuto dai risparmi sui costi della gestione corrente. «Un canone – entra nel vivo Antonio Saitta, l’assessore regionale alla Sanità – che la Regione potrà versare grazie ai risparmi che otterremo dal passaggio alla nuova struttura».

Dal canto suo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin invia a Torino un messaggio e apre alla sottoscrizione a Roma dell’accordo di programma che riguarderà tanto la realizzazione del Parco della Salute di Torino che la Città della salute e della scienza di Novara. Il finanziamento statale per la costruzione delle due strutture è di 238.457.500, a cui si aggiungono i 12,2 milioni della Regione. La formula del partenariato pubblico-privato metterà in moto un finanziamento aggiuntivo di 526,6 milioni da parte dei privati, sommato ai 146 milioni di costi stimati per le tecnologie, si arriva a superare i 922 milioni per l’intero Piemonte.

Il Parco della Salute di Torino, spiega il commissario della Città della Salute Gian Paolo Zanetta, si estenderà per circa 300mila metri quadri, avrà 1.040 posti letto ad alta complessità e sarà realizzato nell’area Oval-ex Avio, alle spalle del Lingotto. E’ destinato a sostituire quattro ospedali attualmente in funzione, le Molinette, il Regina Margherita e il Sant’Anna – edifici datati e con altissimi costi di manutenzione – e il Cto. Quest’ultimo resterà comunque in funzione come ospedale di media complessità.

Nel Parco della Salute saranno concentrate tutte le attività di ricerca applicata e a ridosso dell’ospedale saranno realizzati gli spazi per la didattica e i laboratori di Medicina. l Comune, dal canto suo, ha già approvato la variazione al Piano regolatore che permetterà, come spiega il vicesindaco Guido Montanari, «di ripensare completamente una parte importante della Città seguendo alcune linee che abbiamo indicato, anzitutto la tutela della storicità di parte degli edifici, la realizzazione di aree verdi e la definizione di collegamenti con il resto della città, con una attenzione particolare alla mobilità verde. Ci saranno spazi residenziali, aree per le residenze protette per le residenze degli universitari e servizi». A Torino, ricorda il vicesindaco, «abbiamo trovato 4 milioni di metri quadri di aree abbandonate, da trasformare, abbiamo avviato progetti per oltre un milione e mezzo di metri quadri, per noi è importante puntare su progetti rilevanti per l’intera comunità».

La scelta della formula del partenariato nasce dalla volontà di attivare il massimo degli investimenti privati e accordare i tempi di realizzazione. «La presenza del privato in questo progetto ha come obiettivo quello di elevare il livello delle strutture in fase di realizzazione – spiega Saitta – si tratta di una procedura che consente di realizzare opere velocemente, il canone al privato infatti viene riconosciuto al momento della fine dei lavori». Per il Piemonte si tratta della prima volta, «le imprese devono essere pronte» è il messaggio in sala.

la Nuova Venezia, 14 ottobre 2017. Dall'autorità centrale una norma per semplificare le trasformazioni dei negozi in attività turistiche, come era già successo per le abitazioni da adibire ad uso turistico. La stessa autorità che si è impegnata, a parole, con l'Unesco a controllare i flussi turistici. (m.p.r.)

Venezia. Meno vincoli e meno «burocrazia». Ma nel nome della «semplificazione» e degli aiuti alle imprese, il legislatore spalanca ancora di più, se ce n'era bisogno, la porta delle autorizzazioni per le attività di tipo turistico in luoghi vincolati. È il caso del Decreto del Presidente della Repubblica numero 31, emanato nel febbraio scorso e entrato in vigore il 6 aprile. Una riforma che riduce i casi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Declassandone altri alla procedura «semplificata». Significa che per molti interventi edilizi adesso non è più necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza. Per altri, anche di importanza notevole, c'è il declassamento al «procedimento autorizzatorio semplificato». Dove la Soprintendenza ha solo 20 giorni per rispondere prima che scatti il silenzio-assenso.

la Nuova Venezia, 15 settembre 2017. «Alienazioni o cessioni in affitto, la necessità di fare cassa non conosce deroghe». Senza nessun disegno si cancella la città pubblica e vengono sottratti spazi, servizi e residenze. (m.p.r.)

Venezia. Vederle tutte in fila, fa un certo effetto. E il rischio vero é di dimenticarsene persino qualcuna, tante sono: 20 operazioni immobiliari, solo in questo 2017. Parliamo di alienazioni: pezzi di città venduti (o in vendita) che cambiano proprietà e anima, passando da destinazioni pubbliche a private. Hotel, per lo più. Palazzi, isole, caserme vendute; canoniche e case di riposo affittate; altri pezzi di patrimonio pubblico che cercano disperatamente un acquirente, per ripianare "una tantum" le casse di qualche ente: con buona pace di una trasformazione ad uso turistico della città senza più argine. Tanto che anche la recente delibera del Comune sul "blocco" delle destinazioni d'uso, tra le tante deroghe, ne prevede una per autorizzare le valorizzazioni degli edifici messi in vendita dagli enti pubblici.

La Stampa, 11 ottobre 2017. «Dopo scandali ed extracosti, il sistema antimarea andrà rottamato? »Ma l'errore è molto più grave. Vedi su eddyburg perchè

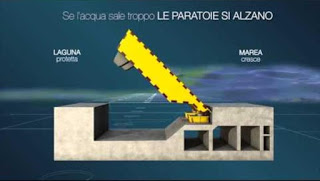

I cassoni subacquei sono intaccati dalla corrosione, da muffe, e dall’azione (davvero non si poteva prevedere?) dei peoci, le umili cozze. Le paratoie già posate in mare non si alzano per problemi tecnici. Quelle ancora da montare, lasciate a terra, si stanno arrugginendo per la salsedine nonostante le vernici speciali; chissà che accadrà quando saranno posate sul fondale. La storia del MoSE (la sigla sta per Modulo Sperimentale Elettromeccanico), il sistema di paratoie mobili concepite nel lontano 1981 per proteggere in modo sicuro Venezia e il suo inestimabile patrimonio artistico dalle alte maree che invadono la Laguna provenienti dall’Adriatico, è davvero un’antologia degli orrori. Invece di costare 1,6 miliardi di euro, ne è già costato 5,5; invece di entrare in funzione nel 2011, se tutto va bene partirà all’inizio del 2022.

|

| Ecco come avrebbe dovuto funzionare il Mose di Venezia |

In realtà, dicono gli esperti, sin dall’inizio si sapeva che questo «gioiello di ingegneria nazionale» era stato pensato per fronteggiare situazioni estreme, come i 194 centimetri della tremenda alluvione del 4 novembre del 1966. Il sistema di paratoie mobili a scomparsa, poste alle cosiddette «bocche di porto» (i varchi che collegano la laguna con il mare aperto attraverso i quali si attua il flusso e riflusso della marea) di Lido, San Nicolò, Malamocco e Chioggia, potrà isolare temporaneamente la laguna di Venezia dal mare Adriatico, innalzandosi nel giro di cinque ore.

Ma nella zona di Piazza San Marco basta una pioggia un po’ intensa – come l’11 settembre – per allagare tutto. A suo tempo, il Consorzio Venezia Nuova, l’organismo – oggi commissariato – che gestisce la realizzazione del MOSE, aveva proposto una costosissima operazione di isolamento completo di Piazza San Marco e della Basilica, con la posa di un’enorme guaina. Ma a breve la piazza sarà messa al sicuro fino a 110 centimetri di acqua alta con un intervento che costa solo 2 milioni di euro. Tra cui speciali «tappi» di gomma e metallo nella Basilica per bloccare l’entrata della marea dal sottosuolo, e l’innalzamento dei masselli della piazza.

Insomma, non sempre il gigantismo paga. E quel che è peggio è che secondo una perizia commissionata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia, braccio operativo del Ministero delle Infrastrutture, il MOSE rischia cedimenti strutturali per la corrosione elettrochimica dell’ambiente marino e per l’uso di acciaio diverso da quelli dei test. Le cerniere che collegano le paratoie mobili alla base in cemento - ce ne sono 156, ognuna pesa 36 tonnellate, un appalto da 250 milioni affidato senza gara al gruppo Mantovani - sono ad altissimo rischio (probabilità dal 66 al 99 per cento) di essere già inutilizzabili.

Un controllo ha mostrato che le cerniere del MOSE di Treporti, sott’acqua da tre anni e mezzo, presentano già uno stato avanzato di corrosione. Nelle prove di questi mesi si sono viste paratoie che non si alzano, altre che non rientrano nella sede per i detriti accumulati, Problemi alle tubazioni, un cassone esploso nel fondale di Chioggia. Una nave speciale (costata 52 milioni) per trasportare le paratoie in manutenzione al rimessaggio in Arsenale ha ceduto al primo tentativo di sollevare una delle barriere. Infine, uno studio del Cnr, che ha aggiornato la mappa del fondale della Laguna, oltre a scoprire nei fondali copertoni, elettrodomestici, relitti di barche, persino containers, avverte che le strutture già posate del MOSE hanno generato una preoccupante erosione dei fondali. Le opere pubbliche, specie quelle mirate a difendere il nostro territorio (a maggior ragione dal rischio climatico) sono fondamentali. Ma il MOSE è il simbolo di quel che non si deve fare.

Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)

Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)

Il G7 Agricoltura, sotto gli auspici della presidenza italiana, apre le porte sabato 14 ottobre a Bergamo. Una due giorni per avviare «un confronto internazionale di grande rilievo sulle azioni e sulle responsabilità da esercitare in campo agricolo e alimentare, per produrre meglio sprecando meno e garantire livelli di sostenibilità sempre maggiori al futuro dell’agricoltura globale», come scrive il ministro Maurizio Martina sul sito http://agriculturabg.it/. Un vertice che ha avuto un lungo prologo la settimana passata, con convegni, incontri e laboratori, mercati e degustazioni in città che -sulla spinta dell’Expo di Milano- parlano di “diritto al cibo”, “sostenibilità e giustizia”, “cibo più giusto e sicuro”.

Un vocabolario che sembra incompatibile con altre scelte portate avanti dal Governo, come spiega Roberta Maltempi, coordinatrice della “Rete bergamasca per l’alternativa al G7”. «Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, autostrade come la Brebemi e altre opere che cementificano la terra, mettono a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese e la salute dei cittadini. O ancora, un Governo che non mette in discussione le multinazionali dell’agrobusiness, responsabili dell’insicurezza alimentare, della desertificazione e della deforestazione e perdita di biodiversità».

Per la Rete alternativa -nata la scorsa primavera quando si è saputo che il ministro Martina, originario di Calcinate (Bg), avrebbe portato il G7 nella sua città -, «l’agrobusiness e l’agroecologia non sono compatibili. Fin dall’inizio abbiamo capito che il G7 di Bergamo avrebbe fatto leva sui percorsi ecosostenibili già attivi in città, come il distretto di economia solidale, ma proponendo questi come complementari a un sistema industriale distruttivo, anziché come reale alternativa -spiega Roberta-. Noi crediamo che si debba invece guardare alla sovranità alimentare e all’autodeterminazione dei popoli come modello alternativo all’intero sistema economico».

La caratteristica della Rete alternativa è quella di essere una comunità trasversale, che in questi mesi è stata capace di tenere insieme «il mondo -molto vivace nella nostra Provincia- dell’agricoltura biologica, dei piccoli produttori, dei gruppi d’acquisto solidale, che difendono un’agricoltura sana e naturale, con altre realtà che stanno praticando il mutualismo per affrontare la crisi e si pongono il problema di poter garantire a tutti l’accesso al cibo -spiega Roberta-. C’è il mondo cattolico, i sindacati di base, le associazioni locali e le reti di economia solidale», per 93 adesioni alla Rete da tutta Italia.

Insieme, hanno costruito un programma di tavole rotonde e momenti trasversali di confronto che si svolgeranno nel fine settimana per “svelare i lati oscuri del sistema agro industriale e proporre un’alternativa”. Le giornate del G7, infatti, vogliono essere solo “un pretesto per rafforzare una rete che costruisca sui territori pratiche di agricoltura sostenibile e mutualismo”.

Il forum alternativo si svolgerà all’Edoné Bergamo di Redona; si aprirà con una plenaria sabato 14 ottobre alle 9.00 sul tema “agrobusiness vs agroecologia” e si chiuderà con una manifestazione a Bergamo, domenica con concentramento alle 14.00 nel piazzale della stazione.

Agricoltura, mutualismo, lavoro e montagna saranno le quattro parole chiave del meeting all’Edoné, uno spazio che in questi giorni sarà animato anche da musica e convivialità attorno al cibo, con il mercato delle aziende bio e i banchetti delle associazioni locali.

In contemporanea, i “grandi 7” discuteranno “due grandi temi in agenda: la tutela degli agricoltori dalle crisi, dovute anche alle calamità naturali e ai cambiamenti climatici e le migrazioni e la sicurezza del cibo per una popolazione mondiale in crescita”. Una realtà fotografata anche dal report Fao 2017 “The state of food security and nutrition in the world” -in uscita in occasione del “World food day” del 16 ottobre-, nel quale si sottolinea il grave aumento della fame nel mondo: oggi colpisce l’11% della popolazione.

«Oltre ad aumentare la percentuale della popolazione mondiale che soffre di fame cronica a causa della malnutrizione - si legge nel report -, il numero di persone che soffre la fame è aumentato da 777 nel 2015 a 815 milioni». Tra le cause, le carestie in Sud Sudan, i conflitti in Nigeria, Somalia e Yemen, siccità e inondazioni legate al cambiamento climatico. «Negli ultimi 10 anni il numero di conflitti violenti è aumentato significativamente in tutto il mondo - scrive la Fao -, in particolare in paesi già toccati da una insicurezza alimentare, colpendo duramente le comunità rurali con un impatto negativo sulla produzione e la disponibilità di cibo».

Non è vero che per riparare i danni dei terremoti si possa intervenire soltanto dopo. Se chi comanda sapesse vedere appena un po' più in la del suo naso (e della crescita del Pil, e degli affari). L'analisi sconvolgente di un esperto, un grave atto d'accusa.

Dopo i terremoti devastanti, superato il primo drammatico impatto, i governi di ogni stagione hanno dovuto sempre recuperare una condizione penalizzante: l’esito troppo severo, un lutto immenso, la penosa desolazione dell’impotenza manifesta nel dare protezione. Si cerca di rendere accettabile ciò che non lo è, le giustificazioni sono espresse al superlativo: il disastro è sempre enorme, l’evento di inaudita potenza, l’esito assolutamente imprevedibile. Un attimo dopo interviene l’impegno perentorio: il governo si mobiliterà affinché queste cose non capitino più. Anzi si promette qualcosa anche di più ambizioso: la messa in sicurezza del territorio, espressione priva di senso compiuto, senza forse rendersi conto dell’irraggiungibilità di quell’obiettivo nel paese dei tanti rischi.

E’ l’impegno del giorno dopo, mosso da un bel po’ di coscienza opaca per avere già tradito quello della penultima volta; è la reiterata promessa che vuol avere un’azione tranquillizzante, sedativa nei confronti delle reazioni, delle polemiche montanti sulle macerie. Si cerca di chi è la colpa, si denuncia la lentezza dei soccorsi, il collasso inaspettato di edifici che non dovrebbero subirlo: di scuole, di ospedali, di caserme, dei luoghi da cui dovrebbe muoversi chi soccorre piuttosto di esser loro stessi soccorsi. Il mancato allarme, il “si poteva prevedere”, spunta quasi sempre, e qualche volta anche a ragione, soprattutto se il segno sulle carte del rischio aveva un colore rosso scuro e se un raro terremoto ha lanciato qualche segnale premonitore del suo arrivo che non si è voluto riconoscere.

Tutto è consentito per rassicurare quando il terremoto, nella consapevolezza collettiva, nella percezione delle dimensioni del rischio incombente, diviene un evento minaccioso il cui effetto distruttivo sembra non poter essere contrastato. Proprio come sta accadendo in quest’inizio di secolo, cominciato piuttosto male: nel 2002 a San Giuliano di Puglia, un piccolo terremoto che fa cadere una scuola su una scolaresca; ancora nel 2009, centouno anni dopo Messina e Reggio Calabria, un altro capoluogo, di regione, L’Aquila, viene sconquassata da un terremoto che non è nemmeno il suo massimo storico. Passano altri quattro anni, nel 2012 una scossa molto violenta colpisce l’Emilia mettendo a terra intere filiere produttive tanto ricche quanto incredibilmente fragili. Poi, nel 2016 accade che Amatrice, sulla quale la protezione della normativa sismica operava da quasi un secolo, viene polverizzata da una scossa di magnitudo 6.0, e deve piangere 298 vittime.

Poco dopo, invece, Norcia, con una magnitudo superiore di 6.5 non ha nessuna vittima e solo danni relativamente consistenti. Ma Norcia era stata già ricostruita due volte nel ‘79 e nel ‘97 del secolo scorso dopo altrettanti terremoti, e quindi una considerazione raggelante: essere stati rassicurati a lungo dalla nostra prevenzione, come ad Amatrice, non serve; piuttosto è necessario essere sopravvissuti a due terremoti distruttivi ed esser stati poi gratificati da altrettante ricostruzioni oneste e qualificate come a Norcia. Ulteriore riscontro, quindi, alla conclamata insufficienza dell’azione di prevenzione durata più di un secolo, attraverso il lentissimo procedere della classificazione sismica del territorio e l’applicazione, nei comuni via via classificati, della normativa tecnica ma solo per le nuove costruzioni.

D’altronde nessuno può far finta di non sapere da sempre che l’azione di prevenzione inaugurata dal terremoto di Reggio e Messina nel 1908, ad un secolo di distanza non ha dato quello che per altro non aveva mai potuto promettere: la protezione del patrimonio edilizio più antico e nemmeno di quello recente dove la classificazione era arrivata tardi. Insomma, che la prevenzione fosse una coperta corta era cosa nota, ma forse si è a lungo sperato che fosse almeno un po’ più pesante. Il patrimonio edilizio più antico così è diventato lo zoccolo duro del problema, mentre nuove fragilità si sono aggiunte. Come a Casamicciola, già rasa al suolo nel 1883, dove l’ultimo terremoto del ’17 ha riproposto il tema dell’abusivismo, dell’impressionante quantità di edilizia illegale che ha devastato l’isola verde, come veniva chiamata Ischia, determinando nuove tragiche vulnerabilità.

Inizio secolo, quindi, preoccupante nei numeri: circa 650 vittime, un cinquantina di miliardi il costo dei terremoti, delle ricostruzioni. Impegni di spesa che si protrarranno sul bilancio per i prossimi vent’anni, sommandosi al mutuo contratto per cinquantuno anni per la riparazione del Belice colpito nel ‘68; per quarantatre anni, fino al 2023, per l’Irpinia; fino al 2024 per il terremoto del ’97 in Umbria e Marche. Per la ricostruzione di L’Aquila si finirà invece di pagare nel 2034. E così via. Ogni anno lo Stato è chiamato a impegnare 3-4 miliardi per le rate dei tanti debiti contratti. Più di 200 miliardi spesi in 70 anni nelle ricostruzioni post terremoto, quasi quattro volte quelli necessari per intervenire sulle alluvioni di questo paese; il numero di vittime poi è inconfrontabile.

In questa contabilità, è inaccettabile la distanza tra quanto speso per ripristinare, per ricostruire e quanto destinato alla difesa dai terremoti. La prevenzione fondata sulla classificazione sismica del territorio, durata per tutto lo scorso secolo e ancora in esercizio, è stata a costo zero, tutta a carico dei cittadini. Poi, in questi ultimi decenni, avare politiche di piccolo cabotaggio, varate, come si è detto, subito dopo l’ultimo terremoto. Un esempio per tutti, nel 2009, la legge n.77, con cui il Governo avviava la tribolata ricostruzione di L’Aquila, prendeva un impegno ambizioso già nel titolo dell’art.11: “Piano nazionale di riduzione del Rischio sismico”. Fu ancora una volta un provvedimento tampone, il tentativo imbarazzante di riparare all’evidente sottovalutazione del rischio a cui era esposta una città. Quell’articolo contemplava un finanziamento per l’intero paese di 965 milioni di Euro, spalmato in sette annualità. A conti fatti, a ciascuno dei 2893 comuni individuati come a maggior rischio -se questi fossero stati scelti come destinatari dei finanziamenti- sarebbero toccati complessivamente 330mila Euro, l’incredibile cifra di 43mila Euro l’anno.

Nonostante la sua obiettiva inconsistenza, quell’intervento legislativo venne fortemente propagandato come l’avvio di un nuovo corso. D’altronde si annaspava allora tra le macerie non rimosse di L’Aquila e il Governo per più di una ragione si trovava sotto pressione per la gestione dell’immediato dopo terremoto ed in particolare per la scelta delle 19 new town, alternative all’idea di dar luogo ad una celere e determinata azione di ricostruzione della città. Di quel Piano non si è saputo più nulla, nessun documento, nessun atto, nessun seguito. Otto anni dopo ad Amatrice di quell’ambizioso impegno di ridurre il rischio sismico non se ne è ricordato più nessuno, nemmeno al Dipartimento di protezione civile presso cui era incardinato, così il Presidente del Consiglio ne ha proposto uno tutto nuovo, dentro un più complicato impianto di problemi di varia natura. Nel progetto del Presidente Renzi, illustrato in un’intervista all’agenzia Askanews il 29.08.’16, veniva esplicitato l’intento di dar corso all’ “adeguamento antisismico ma anche gli investimenti sulle scuole, sulle periferie, sul dissesto idrogeologico, sulle bonifiche e sui depuratori, sulle strade e sulle ferrovie, sulle dighe, sulle case popolari, sugli impianti sportivi e la banda larga, sull'efficientamento energetico, sulle manutenzioni, sui beni culturali e sui simboli della nostra comunità”.

Venivano così elencati i numerosi e disomogenei obiettivi dell’iniziativa di governo, messi tutt’insieme per essere spalmati in un arco temporale lunghissimo, durante il quale tre o quattro generazioni si sarebbero dovute impegnare per risolverli; più o meno un secolo per spendere una quantità enorme anche se indefinita di risorse mai individuate.

Così il Governo Gentiloni ha trovato nella legge di stabilità 2017 un posto per la prevenzione del millennio appena iniziato, ha ipotizzato una soluzione per il gigantesco problema sismico del paese, il “sisma bonus”. Tutto molto semplice: il cittadino virtuoso che percepisce il rischio di vivere in una casa non protetta chiede allo Stato un contributo per migliorarne la resistenza al sisma. Nulla di nuovo in realtà; dalla seconda metà degli anni ’90, con qualche discontinuità, si concedono bonus per ridurre il rischio sismico, senza tuttavia aver riscosso un grande successo. Ma questa volta l’impegno finanziario è smisurato e si è deciso di regolare solo minimamente il processo. Per farlo due sole cose: delle Linee guida di natura tecnica predisposte dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed un decreto approvativo del Ministro delle infrastrutture. Così il mandato della legge di stabilità prende direttamente il via.

Una straordinaria facilità di accesso al bonus, un brevissimo percorso tra la Stato dispensatore delle risorse ed il cittadino, nessun filtro e nessuna verifica. Ci si aspettava, invece, che quanto messo in campo fosse davvero “un progetto”, che la sua applicazione fosse regolata, pianificata. Le Linee guida riguardano esclusivamente le modalità con cui ciascun edificio potrà essere valutato all’inizio in termini di rischio e verificato, alla fine dell’intervento, all’interno in un apposita graduatoria articolata tra la lettera A+ e la lettera G. Allo scopo si riempiono due schede di valutazione e le Linee guida spiegano anche come si procede nell’istruttoria fino al raggiungimento del risultato finale che consta nel miglioramento sismico della strutture. Se si riesce a far muovere l’edificio di due lettere di quella graduatoria si può ottenere il massimo contributo al costo dei lavori di ogni tipo necessari, l’80 percento. Ma se anche non si riesce a ottenere un incremento di sicurezza, o anche solo per il fatto di aver operato una verifica sismica dell’edificio, si ottiene un contributo del 50% della spesa sostenuta.

In qualsiasi prospettiva si operi è fissato comunque un tetto di 96mila Euro per ciascuna unità immobiliare. Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, spalmato su cinque anni, a chi abbia un qualche titolo, anche non di proprietà, su prime o seconde case. Enorme è l’estensione del progetto, la platea di potenziali adesioni all’iniziativa, circa il 60% del territorio nazionale. In tale dimensione sono racchiusi i 706 comuni in Zona A (alta sismicità), i 2187 comuni in Zona B (media sismicità) e, davvero sorprendentemente, i 2866 comuni in Zona C a bassa sismicità. In tutto 5.759 comuni nei quali i titolari di qualsiasi diritto sull’immobile, proprietari ma anche affittuari, potranno rivolgere le richieste del contributo al Ministero dell’economia e finanze. La durata è stata prudentemente prevista in cinque anni, ma l’iniziativa si prefigura come un intervento strutturale al quale affidare il compito di portare a compimento la tante volte richiamata ma indefinita “messa in sicurezza del territorio”, in un tempo anch’esso indefinito ma certamente secolare.

Insomma, in un ambito dove lo squilibrio esistente tra le risorse disponibili e quelle necessarie per fare prevenzione è gigantesco, si rinuncia a qualsiasi distinzione, a ogni considerazione fondata su un esame di priorità, mettendo insieme territori ad alto rischio, dove sistematicamente gli ultimi terremoti hanno compiuto enormi disastri, con quelli a bassa sismicità dove la probabilità di collasso di un edificio, obiettivo perseguito dall’azione di prevenzione, è estremamente limitata. Insomma gli abitanti di Amatrice o della Calabria tutta ad alto rischio, avranno le stesse possibilità di accesso alle risorse di prevenzione di quelli di Roma o Trento. Le macroscopiche differenze tra diversi contesti, la necessità di attribuire ovvie priorità, non conta nell’astratta atmosfera in cui sembra muoversi l’accesso al bonus senza distinzioni.

Le prospettive, quindi, per un’operazione a pioggia che sembra indirizzata ad ottenere il più largo consenso popolare, sono molto incerte. Per il momento ha riscosso il plauso incondizionato delle professioni coinvolte, delle imprese, degli amministratori pubblici, tutti terminali di un intervento di Stato che semplicemente promette risorse. Ma il tema da affrontare era quello di alleviare la drammatica pressione del rischio sismico sulla popolazione, o piuttosto contribuire a rilanciare l’edilizia in periodo di crisi? Niente di male se così fosse, ma è essenziale la chiarezza d’intenti. Proprio per far chiarezza, allora, è bene proporre alcune considerazioni sulle dimensioni finanziarie dell’iniziativa, sulle difficoltà concrete che i virtuosi cittadini dovranno affrontare, ma soprattutto sugli effetti collaterali che potrà avere sul territorio.

Il “sisma bonus”, come tutti i progetti fondati sulla spontanea adesione degli aventi diritto, ha un campo di variabilità compreso tra zero e il 100%. Quest’ultima ipotesi, o comunque un’altissima adesione, non è nemmeno ipotizzabile per l’impegno di risorse che determinerebbe. E’ necessario allora attestarsi su una dimensione plausibile; fare l’ipotesi, per esempio, che solo il 30% degli aventi diritto presenti nei 2893 comuni a rischio sismico più elevato -escludendone così poco meno della metà, quei 2866 della Zona 3 a bassa sismicità- vogliano aderire all’iniziativa e che ottengano solo il 50% dell’agevolazione massima concedibile, cioè 43.000 Euro. Sotto queste condizioni estremamente conservative il fabbisogno sarebbe di circa 176 miliardi di Euro[1].

Quindi circa 1.8 miliardi l’anno per un secolo o poco meno di 6 miliardi l’anno per 30 anni. Tanti soldi da investire dove nessuna risorsa significativa è stata mai messa, troppa generosità per essere credibile di questi tempi. Ma comunque nessuna paura di tracollo finanziario, il rubinetto è nelle mani del Ministero economia e finanze che attraverso ogni la legge di stabilità potrà decidere quante risorse rendere disponibili ogni anno. Per esempio pare ci siano appena 300 milioni di Euro per il 2017.

Comunque, si tratta forse di cent’anni e oltre 176 miliardi per proteggere nella migliore delle ipotesi il 30% di ciò che è vulnerabile, che non è davvero tutto ciò che incide sull’obiettivo “messa in sicurezza del territorio”, che è cosa ben diversa. Interventi sparsi chissà dove in più di mezza Italia, senza alcuna priorità davvero dettata dalla ricorrenza e severità degli eventi, né dalla vulnerabilità del contesto. Insomma, non una strategia ma piuttosto un’iniziativa poco mirata, affatto selettiva, sulla quale è stata riversata la minima quantità immaginabile di scienza e conoscenza, del cui poco uso proprio in prevenzione, da sempre, ci si lamenta. Si stabilisce semplicemente un canale diretto tra Stato che rende disponibili risorse e il cittadino che tende la mano; nessun livello intermedio di controllo, di verifica, nessun elemento di pianificazione; salta qualsiasi livello di sussidiarietà, qualsiasi possibilità di guardare dalla prossimità gli aspetti salienti della questione, di fare sintesi tra la sicurezza sismica ed i tanti altri problemi di qualità, tutela e precauzione che affliggono il territorio.

La promessa di tante risorse da spargere come capita, da spendere sulla base dell’inerzia di un volano regolato solo dalla quantità di soldi che si fanno cadere nei suoi ingranaggi. E’ previsto un monitoraggio -che vuol dire che forse a posteriori si saprà dove quei soldi sono caduti- ma nessuno strumento per determinare a priori dove potranno andare a cadere. Altro che riqualificazione delle aree urbane, altro che ricucitura delle periferie, altro che battaglie per la “messa in sicurezza del territorio dai vari rischi che lo affliggono”, piuttosto un intervento a pioggia in cui è messo al centro del problema solo l’edificio, alcuni edifici.

Per capire di che si tratta basta immaginare il paesaggio del degrado infinito di molte periferie, case e palazzotti fatti di blocchetti, senza intonaco e con i ferri d’attesa sempre protesi verso il cielo, dove magari l’iniziativa del Governo andrà benissimo. E Casamicciola di agosto 2017, e la crudezza della vista dal cielo di Ischia con la sua urbanizzazione selvaggia, con i suoi 28.000 condoni? In che modo si relazionano questi scenari con il “sisma bonus” nei termini della qualità delle soluzioni praticabili? Il deprecato abusivismo dalle dimensioni enormi che affligge il paese, magari legalizzato ma che è rimasto certamente insicuro, potrà avere l’agevolazione promessa. E poi c‘è da considerare che per 1000 metri quadri fatti di 10 abitazioni da 80 metri quadri e 200 di parti comuni si può arrivare ad un contributo di oltre un milione di Euro. In certi contesti ci si costruisce il nuovo. Si stenta a credere davvero che questa sia la soluzione senza conoscenza, senza guida che si propone per quasi l’intero meridione.

Ma ci si spinge anche oltre il degradato, guardando in giro si intravedono alberghi che sbarrano valli montane dove, se nevica moltissimo, può succedere che viene giù anche una valanga mostruosa. E poi ancora, in qualche posto si cova la speranza che magari, prima o poi, almeno qualche migliaio di metri cubi da un’area esondabile, da una golena potrà essere delocalizzato; che un po’ di urbanizzato, a suo tempo magari abusivo, lo si possa un giorno riqualificare non dal solo punto di vista edilizio e della sicurezza. Tutto questo, invece, in assenza di una valutazione di prossimità, potrà essere per sempre asseverato; perderà la possibilità di venire per altre ragioni sanato, diventerà forse meno vulnerabile ai terremoti ma resterà per altre mille cause a rischio.

Così, il “sisma bonus” crea l’incredibile imbarazzo di fornire riflessioni sufficienti per sperare che un’iniziativa indirizzata alla prevenzione, ma così discutibilmente confezionata, non abbia nemmeno il modesto successo a cui può aspirare. Nel tempo secolare di attesa che l’iniziativa abbia un successo limitato ed affatto mirato, un'altra decina di terremoti distruttivi avrà colpito il paese nei medesimi posti dove ripetutamente si era già proposto con forza. Dopo cento anni alle spalle di risultati modestissimi, dominati dal binomio classificazione/normativa, sul piano della prevenzione si propone un altro strumento inefficace accompagnato da tante controindicazioni, da tanti effetti collaterali. Certo non si può pensare di poter raccontare, alle nuove vittime e superstiti dei terremoti che verranno, che null’altro si sarebbe potuto fare di meglio di un non progetto lungo cent’anni, molto costoso, distribuito sul territorio di mezz’Italia con la visione strategica del “si salvi chi può”.

[1] Calcolo effettuato in base ai dati desunti dal rapporto ANCE/CRESME – 2012 “Lo stato del territorio italiano” relativamente ai soli 2.893 comuni a maggior rischio (non temendo conto dei 2003 comuni a basso rischio sismico pur inclusi nell’iniziativa) nei quali sono presenti 11.700.000 abitazioni, 395.000 edifici non residenziali, 95.000 capannoni industriali, 79.000 edifici commerciali. Ciascuno di essi è stato ritenuto soggetto abilitato (abitazioni e edifici produttivi) a richiedere l’agevolazione per un totale di 12.270.000 unità. L’adesione è stata ridotta al 30%, quindi 4.090.000 unità per le quali è stato cautelativamente stimato un importo dell’agevolazione concessa al 50% del massimo erogabile, pari a € 43.000. Il fabbisogno necessario ad esaudire tale ipotesi è di circa 176 miliardi di Euro.

Atreconomia, 14 ottobre 2017«Un ebook collettivo curato da Roberto Cuda sulle infrastrutture strategiche in Italia, gli impatti sull’ambiente, la democrazia partecipata, i buchi di bilancio sui conti pubblici, lo stato delle opere dopo il nuovo codice appalti».

Salva Italia, Cresci Italia, Sviluppo, Sviluppo 2, Del Fare, Destinazione Italia e, soprattutto, Sblocca Italia: sono i decreti che dal 2011 hanno cercato di rilanciare le grandi opere nel nostro paese e che danno il senso di come il nostro destino economico sia tuttora affidato ai mega-progetti infrastrutturali.

Come negli anni Sessanta, in una specie di eterna rievocazione nostalgica. In realtà, sulle grandi opere si concentrano gli interessi di un blocco politico-industriale-finanziario ben radicato, che lavora al riparo da un vero controllo democratico e che alimenta se stesso sfornando cemento e asfalto. Ma se l’impatto ambientale è sotto gli occhi di tutti, almeno nei suoi effetti macroscopici, ben più difficile è stimarne il costo reale per la collettività. Parliamo dell’intero ciclo di vita di un’infrastruttura, dalla costruzione alla gestione, e dei tanti effetti collaterali a carico di aria, acqua e suolo, mai contabilizzati nel costo dell’opera in quanto scaricati sui cittadini e sulle generazioni future. E parliamo anche dei costi economici veri e propri e dei benefici sulla viabilità, sempre meno evidenti, sui quali vige una specie di muro di gomma.

Con il nuovo codice appalti del 2016 in cui è stato deciso il superamento della Legge obiettivo, qualcosa si è mosso nella giusta direzione ma sono ancora tante, troppe, le grandi opere inutili che proseguono la loro corsa. Con la nuova programmazione decisa dal Ministro Delrio una prima selezione è stata impostata ma ad oggi manca il DPP, il Documento che una volta adottato potrà davvero reimpostare la strategia per il futuro. Per ora il superamento delle legge obiettivo è ancora in un limbo e c’è di che preoccuparsi. Anche il Ponte sullo Stretto è tornato nella discussione elettorale per le elezioni siciliane ed anche il candidato del PD e dei suoi alleati lo reclama a gran voce. E gli ha fatto eco l’Amministratore Delegato di FS, Renato Mazzoncini, che in un’intervista ha detto di sognare il Ponte sullo Stretto per far funzionare meglio i treni per il sud.

Il libro è stato curato da Roberto Cuda - giornalista che sa fare i conti che non tornano sulle grandi opere a partire dal famoso caso delle BrebeMi autostradale - ed è il frutto di un convegno organizzato a Roma da Fondazione Lelio e Lisli Basso e da Fondazione Responsabilità Etica, da diverse angolazioni. Per riaprire il dibattito su un tema drammaticamente sottostimato e su una strategia predatoria che ci sta togliendo, letteralmente, la terra da sotto i piedi.

Il testo contiene i contributi di Alessandra Algostino, Paolo Berdini, Roberto Cuda, Anna Donati, Nicoletta Dentico, Franco Ippolito, Stefano Lenzi, Tomaso Montanari, Cesare Vacchelli, Alberto Vannucci ed Edoardo Zanchini. E’ edito da Edizioni Ambiente ed è scaricabile gratuitamente da edizioni ambiente

A La Spezia è messa in discussione la sorte del nuovo piano urbanistico comunale, basato sul contrasto al consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana. Un cambio di rotta preoccupante che andrebbe scongiurato. (m.b.)

A La Spezia è messa in discussione la sorte del nuovo piano urbanistico comunale, basato sul contrasto al consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana. Un cambio di rotta preoccupante che andrebbe scongiurato. (m.b.)Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni preoccupate sulla possibilità che il nuovo piano urbanistico comunale (PUC) di La Spezia non venga approvato e decadano le misure di salvaguardia scattate con la sua adozione. Legambiente Spezia ha promosso al riguardo una petizione on-line, di cui trovate il link in calce all'articolo seguente, nel quale sono illustrate le questioni in gioco. Ci sembra una vicenda meritevole di essere seguita con attenzione. (m.b.).

Che cosa può rappresentare per un’Amministrazione e i suoi cittadini la revisione di un piano urbanistico, dopo tredici anni di attuazione? Vecchie e nuove esperienze di pianificazione, rinnovate tecniche dell’abitare e, più in generale, una maggiore consapevolezza delle ripercussioni ambientali, ci dovrebbero obbligare, come tecnici, amministratori o cittadini, ad occuparci del territorio per quello che è: un insieme complesso, dove ad ogni azione corrisponde una reazione della quale, almeno in parte, dovremmo aver imparato gli effetti nel breve e medio periodo. Questa cognizione ci impone una maggior responsabilità che non sempre, però, riesce ad esprimersi in forme efficaci. Una condizione che ha molto a che vedere con il “fare urbanistica” in quest’epoca.

L’esperienza del Nuovo PUC del Comune di La Spezia può leggersi anche a partire da questo.

Dal 2015, per quasi un triennio, l’Amministrazione ha colto l’occasione della revisione del proprio strumento urbanistico, in vigore dal 2003, per interrogarsi sugli effetti delle scelte sul territorio, verificandone lo stato di attuazione, i progetti attivati e realizzati e misurando, attraverso un processo partecipato (maggio–luglio 2015), il grado di soddisfazione e le mutate esigenze dei cittadini.