Corriere della Sera,

La democrazia vive se riesce a creare benessere. Se, cioè, si dimostra in grado di distribuire un dividendo ai propri cittadini. Il neoliberismo, figlio della società welfarista e consumerista degli Anni 60 e 70, ha interpretato questo compito nei termini di un aumento delle possibilità individuali di scelta. In un sistema a possibilità crescenti (quello nato dalla combinazione tra globalizzazione e finanziarizzazione), un’idea vincente. È l’incepparsi di questa dinamica che, a partire dal 2008, ci ha fatto entrare in un’altra epoca storica.

Il punto è che il benessere è multidimensionale. Ha certamente a che fare con gli aspetti quantitativi e materiali della nostra vita, come avere a disposizione più beni, poter scegliere tra più possibilità, che però non li esauriscono. In particolare, si è sottovalutato il fatto che la sicurezza è un bene primario. Da molti anni se ne parla. Basterebbe citare Bauman, ripetutamente tornato sul punto. Ma, è solo dopo il 2008 che la questione da privata è diventata pubblica. La ragione è semplice: anche se non vogliamo ammetterlo, il tipo di crescita che abbiamo costruito tende a generare una insicurezza diffusa che tocca la vita quotidiana di un numero elevato di persone. Un effetto che è diventato sempre meno sostenibile al punto da rendersi indipendente dall’effettivo andamento delle cose, così come rappresentato dai dati statistici.

Si pensi all’esito paradossale delle riforme del lavoro di Renzi. In effetti, grazie al Jobs act l’occupazione nel suo complesso è cresciuta in Italia tanto che oggi, in Italia, si contano più di 22 milioni di occupati: un record storico. Ma il problema è che tale crescita è stata più quantitativa che qualitativa: la quota di lavoro instabile o mal pagato rimane troppo alta. Così che la percezione diffusa rimane problematica. O si pensi al tema dei migranti. I numeri non sono mai stati apocalittici e da tempo i flussi si sono arrestati. Ma, al di là dei dati (che dimostrano che non c’è stato un aumento degli atti criminosi), la percezione diffusa è di vivere in un mondo estremamente insicuro: il mix tra informazione mediatica ed esperienza quotidiana produce l’idea di un mondo ormai alla deriva, in cui il singolo cittadino si trova a dover gestire da solo questioni molto complesse (come appunto la convivenza con gruppi etnici completamente diversi e sconosciuti).

L’elenco potrebbe continuare: incertezza ambientale, spesso associata ai disastri naturali e alle inadempienze dei lavori pubblici; esposizione al terrorismo, che si mescola con i venti di guerra; arretramento lento ma continuo delle protezioni offerte dal welfare; fino ad arrivare a legami famigliari sempre più fragili (con il correlato drammatico della violenza domestica).

A tutto ciò si aggiungono poi altri fattori: la fine delle ideologie e la perdita di qualsiasi narrazione condivisa; la confusione del mondo ipermediatizzato dove è sempre più difficile distinguere il vero dal falso; e l’invecchiamento della popolazione, strutturalmente associato a maggiore instabilità e fragilità esistenziale.

Il problema, come scriveva Luhmann, è che la paura non è controllabile dai sistemi funzionali. Anzi, in taluni casi la miglior prestazione funzionale può correlarsi con più paura senza riuscire a eliminarla. Il che tende a far emergere un nuovo stile di morale che si fonda non più su norme, ma sul comune interesse a ridurre la paura. Le nostre società si strutturano ormai attorno a questa nuova faglia. Chi è protetto - perché ha un lavoro stabile, vive in un quartiere ordinato, ha una buona istruzione e di una rete relazionale solida - non riesce a percepire il problema. E non si accorge che dispone di beni che una società avanzata non è più in grado di produrre a sufficienza per tutti.

Se si tiene conto di tutto questo, si capisce l’errore delle élite in questi ultimi anni: non aver voluto vedere gli effetti collaterali della crescita e di conseguenza non aver capito che, nelle mutate condizioni storiche, il benessere distribuito non era più né quantitativamente né qualitativamente adeguato.

Solo così si capisce che questo è un tempo di politica e non di tecnica. La richiesta di sicurezza - spesso guardata con sicumera dalle élite - che viene dai ceti popolari è che sia ristabilito il filtro di una comunità politica in grado di riparare la vita quotidiana dall’esposizione alle conseguenze problematiche della crescita tecno-economica. Che questa istanza venga interpretata solo nella prospettiva sovranista - e in taluni casi decisamente reattiva e violenta - può essere un problema, anche perché le proposte di soluzione sono vaghe e ben poco convincenti. Ma a mancare è soprattutto la capacità di proporre un’idea di sicurezza positiva - non come chiusura o contrapposizione ma come relazione e inclusione - che presupponga un’idea più ampia e articolata di benessere. Una bella sfida, tutta politica.

la RepubblicaRignano, e che sta finalmente scomparendo dal teatrino della politica italiana

Il Pd rimane alla finestra a guardare, senza far nulla. La classica posizione dei depressi. C’è da capirlo. Una sconfitta così devastante, che ha portato il partito al minimo storico, annichilisce. Sette punti percentuali e 170 deputati in meno rispetto al risultato del 2013, giudicato allora dai renziani una sconfitta nonostante il Pd in coalizione con Sel godesse della maggioranza assoluta alla Camera, sono i dati duri e inoppugnabili della catastrofe. Nonostante tutto questo, Matteo Renzi, il leader che ha condotto il partito al disastro, continua a spadroneggiare. Le sue dimissioni sono una delle più sonore fake news degli ultimi tempi. Riunisce i suoi in qualche caminetto discreto e indica le azioni che solerti luogotenenti rendono operative. Invece di assumere un atteggiamento di decoroso e doveroso distacco, l’artefice della peggior Waterloo della sinistra italiana continua a voler dettar legge.

Può farlo perché sappiamo con quale cura abbia confezionato liste di fedelissimi alle elezioni, assicurandosi un adeguato manipolo di yes- man in Parlamento. Grazie al controllo di gran parte dei gruppi parlamentari, come si è visto con la scelta dei capigruppo, continua a dare la linea. Che è quella dell’immobilismo: rimanere a guardare le iniziative degli altri attori politici nell’attesa di un loro passo falso. Questa strategia avrebbe una sua logica se fosse chiaro cosa il Pd (o meglio, Renzi) si propone di fare dopo. Godere degli insuccessi altrui può lenire qualche taglio dell’anima ma politicamente è del tutto sterile.

Invece di discutere sul significato del risultato elettorale e sulle prospettive future, il Pd si ripiega in un immobilismo cadaverico, seguendo, in questo, la parola d’ordine lanciata da Renzi all’indomani delle elezioni. In effetti, solo se il Pd rimane imbalsamato in un rifiuto pregiudiziale ad ogni relazione politica con gli altri partiti, quasi una autoghettizzazione, l’ex segretario può mantenere il suo potere di interdizione.

Perché questo sembra l’obiettivo primario di Renzi: mantenere la propria presa sul partito, costi quello che costi. Se Renzi ricordasse quanto disse nella direzione che sancì la scissione dei bersaniani ( febbraio 2017), e cioè che si era « chiuso un ciclo alla guida del Pd, perché abbiamo preso un Pd che aveva il 25% e nell’unica consultazione politica lo abbiamo portato al 40,8%» dovrebbe umilmente prendere atto che portare il Pd al 18% implica una uscita di scena.

Allo stesso tempo, però, la minoranza, a parte il tonitruante Emiliano che ogni tanto lancia i suoi fulmini, si limita a qualche flebile lamento. Non è in grado di alzare la voce intimando a chi ha perso di passare la mano senza brigare e tramare. Fino a che il Partito Democratico non risolve la contraddizione di una leadership effettiva benché dimissionaria e, soprattutto, sfiduciata dai 2 milioni e mezzo di elettori mancati all’appello, non riuscirà né a ripensare sé stesso, né a progettare una strategia.

Forse, l’unica certezza è che lo sfondamento al centro con politiche pro-market, da tanti evocato per giustificare la politica renziana, sia fallito quanto la riproposizione di ricette socialdemocratiche pre- globalizzazione avanzate dagli scissionisti. Per ragionare a testa fredda sul futuro bisogna chiudere un altro ciclo, quello renziano.

«Un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario».

«Un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario».

Huffington Post online, 9 agosto 2017

Disumano. Tutto, in questa terribile estate 2017 ci pare disumano. Il caldo mostruoso e il fuoco che divorano l'Italia: e le piogge che iniziano a sgretolarlo, al Nord. E disumano appare un discorso politico che di fronte alla più grande questione del nostro tempo, la migrazione di una parte crescente dell'umanità, reagisce invocando la polizia. Un muro di divise che faccia nel Mediterraneo quello che vorrebbe fare il muro di Trump al confine col Messico.

Eppure no: è tutto terribilmente umano. È stato l'uomo a cambiare il clima. È stato l'uomo a innescare la grande migrazione: sono state la diseguaglianza, l'ingiustizia, la desertificazione, lo sfruttamento selvaggio dell'Africa, la stolta politica internazionale e le guerre umanitarie. "Ascoltate, e intendetemi bene: è dal cuore dell'uomo che escono i propositi di male", dice Gesù nel Vangelo di Marco.

Umano, dunque: terrificantemente umano. Di una umanità sfigurata dalla paura, dalla rabbia, dall'avidità. Parliamo di tutto questo quando parliamo della vittoria della destra: peggio, di una egemonia culturale della destra che si estende sul discorso pubblico. Una egemonia culturale che domina – piaccia o non piaccia: è un fatto – il maggior partito italiano: già di centro-sinistra, oggi inequivocabilmente vittima del pensiero unico della destra della paura e dell'odio. E ci sono almeno tre differenti tipi di destra che si stanno mangiando oggi il corpo del Pd.

La prima è quella che ha dominato il pensiero unico del centrosinistra negli ultimi decenni: quella del neoliberismo appena travestito da terza via blairiana. Quella per cui ormai siamo non solo in una economia, ma in una società, di mercato. A cui non c'è alternativa. Per esempio: nella legge sulla concorrenza approvata la settimana scorsa c'è un articolo che distrugge alla radice l'idea stessa di tutela dei beni culturali. Che si potranno esportare con una semplice autocertificazione basata sulle soglie di valore. Il denaro come unico metro, la totale libertà dell'individuo, l'abdicazione dello Stato. Un articolo esplicitamente scritto dalla lobby dei mercanti d'arte, un cui rappresentante sedeva nella commissione, nominata dal ministro Franceschini, che ha scritto la legge.

Un provvedimento settoriale, certo: ma che confermando ancora che il denaro è l'unica misura della libertà chiarisce molto bene l'orizzonte anti-umano di questo "centrosinistra".

La seconda destra è quella, più tradizionale,

del ministro Minniti. Una destra law and order che vuole mettere la polizia a bordo delle navi Ong: una destra perfino un po' grottesca, perché vorrebbe resuscitare la faccia poliziesca dello Stato avendo però smontato del tutto lo Stato. Se non è la Guardia Costiera a governare la situazione, nel Mediterraneo, è perché centrodestra e centrosinistra hanno indistinguibilmente distrutto lo Stato, definanziando e disprezzando tutto ciò che è pubblico, dalle forze di polizia alla scuola, dalla sanità alla forestale, dalle biblioteche ai pubblici ministeri. E non è certo militarizzando le Ong che si ricostruisce lo Stato. Come non è con il reato di immigrazione clandestina che si può sperare di affrontare l'età delle migrazioni.

La terza destra

è quella di Matteo Renzi. Una destra anarcoide, individualista e populista. Una destra che sostituisce allo Stato una somma di gated communities: comunità separate dai soldi, divise per censo. Una destra che non ha nessuna chiusura verso le libertà individuali, anzi le incoraggia in chiave antisociale. Gratificando privatamente i cittadini a cui si toglie ogni dimensione pubblica, sociale, comunitaria.

E, come ha scritto Guido Mazzoni in

una analisi molto fine:

«Se un certo fondo di anarchismo unisce la destra populista al modello liberale classico, ciò che li separa è l'ethos. La destra populista costruisce se stessa attorno a un'antitesi netta, identitaria, fra Noi e Loro. ... Il senso comune cui la destra populista si richiama nasce dall'arcaico: è l'ethos dei primi occupanti, che separa i legittimi dagli illegittimi, i normali dagli anormali, gli autoctoni dai barbari. Il gruppo dei primi occupanti trasforma la propria identità nel corso del tempo, includendo gruppi di secondi occupanti radicati, o mostrandosi più tollerante verso identità di genere e comportamenti che fino a qualche anno fa avrebbero portato all'esclusione, ma non viene mai meno l'asimmetria fra chi viene-prima e chi viene-dopo».

È esattamente questa la chiave culturale che permette di comprendere l'affermazione di Renzi sull'"aiutiamoli a casa loro".

Dove il punto è la contrapposizione delle case: la nostra, la loro. Un fortissimo richiamo identitario: il conflitto tra "Noi" e "Loro" che prende il posto del conflitto di classe e di censo, negato, rimosso, depotenziato. E questa terza destra, si badi, non è solo del leader: la mutazione riguarda tutto il partito, come dimostrano le affermazioni di una esponente della segreteria Pd sulla "razza italiana" da perpetuare, quelle di un senatore sul fatto che salvare vite umane non è un obiettivo (perché sono le Loro vite, beninteso), quelle della sindaca che aumenta le tasse a chi accoglie Loro.

Mi pare che se non si prenda atto di questa triplice involuzione destrorsa del Partito democratico tutti i discorsi sul futuro della Sinistra italiana non faranno i conti con la realtà. È davvero possibile un centrosinistra se il centro è questo? E una forza come Mdp (che vota la legge sulla concorrenza e sostiene il governo del Codice Minniti) ambisce a contrastare l'egemonia culturale di questa nuova destra espansiva, o ne è a sua volta vittima? Sono questi i nodi da sciogliere.

Perché oggi un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario.

Ampia documentazione dei primati raggiunti da Matteo Renzi e dai suoi scherani, Paolo Gentiloni incluso, nell'incrementare le spese di guerra in Italia e nel favorire i nostrani mercanti di morte e fomentatori di conflitti nel mondo.

Ampia documentazione dei primati raggiunti da Matteo Renzi e dai suoi scherani, Paolo Gentiloni incluso, nell'incrementare le spese di guerra in Italia e nel favorire i nostrani mercanti di morte e fomentatori di conflitti nel mondo.

Comune.info, 6 giugno 2017. Una denuncia da ricordare

RENZI È NELLA STORIA

Lo sa, ma non lo dice in pubblico. E la notizia non compare né sul suo sito personale, né sul portale Passo dopo passo e nemmeno tra “I risultati che contano” messi in bella mostra con tanto di infografiche da Italia in cammino. Eppure è stata la miglior performance del suo governo. Nei 1024 giorni di permanenza a Palazzo Chigi, Matteo Renzi ha raggiunto un primato storico di cui però, stranamente, non parla: ha sestuplicato le autorizzazioni per esportazioni di armamenti. Dal giorno del giuramento (22 febbraio 2014) alla consegna del campanellino al successore (12 dicembre 2016), l’esecutivo Renzi ha infatti portato le licenze per esportazioni di sistemi militari da poco più di 2,1 miliardi ad oltre 14,6 miliardi di euro: l’incremento è del 581 per cento che significa, in parole semplici, che l’ammontare è più che sestuplicato. Una vera manna per l’industria militare nazionale, capeggiata dai colossi a controllo statale Finmeccanica-Leonardo e Fincantieri. È tutto da verificare, invece, se le autorizzazioni rilasciate siano conformi ai dettami della legge n. 185 del 1990 e, soprattutto, se davvero servano alla sicurezza internazionale e del nostro paese.

Renzi e il motto di BP

Un fatto è certo: è un record storico dai tempi della nascita della Repubblica. Ma, visto il totale silenzio, il primato sembra imbarazzare non poco il capo scout di Rignano sull’Arno che ama presentarsi ricordando il motto di Baden Powell (BP è il fondatore degli scout): “Lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. L’imbarazzo è comprensibile: la stragrande maggioranza degli armamenti non è stata destinata ai paesi amici e alleati dell’Ue e della Nato (nel 2016 a questi paesi ne sono stati inviati solo per 5,4 miliardi di euro pari al 36,9 per cento), bensì ai paesi nelle aree di maggior tensione del mondo, il Nord Africa e il Medio Oriente. È in questa zona – che pullula di dittatori, regimi autoritari, monarchi assoluti sostenitori diretti o indiretti del jihadismo oltre che di tiranni di ogni specie e risma – che nel 2016 il governo Renzi ha autorizzato forniture militari per oltre 8,6 miliardi di euro, pari al 58,8% del totale. Anche questo è un altro record, ma pochi se ne sono accorti.

Il basso profilo della sottosegretaria Boschi

Eppure non sono cifre segrete. Sono tutte scritte, nero su bianco e con tanto di grafici a colori, nella “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per l’anno 2016” inviata alle Camere il 18 aprile. L’ha trasmessa l’ex ministra delle Riforme e attuale Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi.

Nella relazione di sua competenza l’ex catechista e Papa girl si è premurata di segnalare che “sul valore delle esportazioni e sulla posizione del Kuwait come primo partner, incide una licenza di 7,3 miliardi di euro per la fornitura di 28 aerei da difesa multiruolo di nuova generazione Eurofighter Typhoon realizzati in Italia”. Al resto – cioè ai sistemi militari invitati in 82 paesi del mondo tra cui soprattutto quelli spediti in Medio Oriente – la Sottosegretaria ha riservato solo un laconico commento: “Si è pertanto ulteriormente consolidata la ripresa del settore della Difesa a livello internazionale, già iniziata nel 2014, dopo la fase di contrazione del triennio 2011-2013”.

La legge n. 185 del 1990, che regolamenta la materia, stabilisce che l’esportazione e i trasferimenti di materiale di armamento “devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia”: autorizzare l’esportazione di sistemi militari a paesi al di fuori delle principali alleanze politiche e militari dell’Italia meriterebbe pertanto qualche spiegazione in più da parte di chi, durante il governo Renzi e oggi col governo Gentiloni, ha avuto la delega al programma di governo.

I meriti della ministra Pinotti

Non c’è dubbio, però, che gran parte del merito per il boom di esportazioni sia della ministra della Difesa, Roberta Pinotti. È alla “sorella scout”, titolare di Palazzo Baracchini, che va attribuito il pregio di aver consolidato i rapporti con i ministeri della Difesa, soprattutto dei paesi mediorientali. La relazione del governo non glielo riconosce apertamente, ma la principale azienda del settore, Finmeccanica-Leonardo, non ha mancato di sottolinearne il ruolo decisivo. Soprattutto nella commessa dei già citati 28 caccia multiruolo Eurofighter Typhoon: “Si tratta del più grande traguardo commerciale mai raggiunto da Finmeccanica” – commentava l’allora Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti. “Il contratto con il Kuwait si inserisce in un’ampia e consolidata partnership tra i Ministeri della Difesa italiano e del Paese del Golfo” – aggiungeva il comunicato ufficiale di Finmeccanica-Leonardo. Alla firma non poteva quindi mancare la ministra, nonostante i slittamenti della data dovuti – secondo fonti ben informate – alle richieste di chiarimenti circa i costi relativi “a supporto tecnico, addestramento, pezzi di ricambio e la realizzazione di infrastrutture”.

Anche il Ministero della Difesa ha posto grande enfasi sui “rapporti consolidati” tra Italia e Kuwait: “rapporti – spiegava il comunicato della Difesa – che potranno essere ulteriormente rafforzati, anche alla luce dell’impegno comune a tutela della stabilità e della sicurezza nell’area mediorientale, dove il Kuwait occupa un ruolo centrale”. Nessuna parola, invece, sul ruolo del Kuwait nel conflitto in Yemen, in cui è attivamente impegnato con 15 caccia, insieme alla coalizione a guida saudita che nel marzo del 2015 è intervenuta militarmente in Yemen senza alcun mandato internazionale. I meriti della ministra Pinotti nel sostegno all’export di sistemi militari non si limitano ai caccia al Kuwait: va ricordato anche l’accordo di cooperazione militare con Qatar per la fornitura da parte di Fincantieri di sette unità navali dotate di missili MBDA per un valore totale di 5 miliardi di euro, che però non compare nella Relazione governativa. Ma, soprattutto, non va dimenticata la visita della ministra Pinotti in Arabia Saudita per promuovere “affari navali” (ne ho parlato qualche mese fa e rimando in proposito ai miei precedenti articoli).

Le dichiarazioni dell’ex ministro Gentiloni

Una menzione particolare spetta all’ex ministro degli Esteri e attuale presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. È lui, ex catechista ed ex sostenitore della sinistra extraparlamentare, che più di tutti si è speso in difesa delle esportazioni di sistemi militari. Lo ha fatto nella sede istituzionale preposta: alla Camera in riposta a due Question Time. Il primo risale al 26 novembre 2015, in riposta a un’interrogazione del M5S, durante la quale il titolare della Farnesina, dopo aver ricordato che “… abbiamo delle Forze armate, abbiamo un’industria della Difesa moderna che ha rapporti di scambio e esportazioni con molti paesi del mondo…” ha voluto evidenziare che “è importante ribadire che l’Italia comunque rispetta, ovviamente, le leggi del nostro paese, le regole dell’Unione europea e quelle internazionali (pausa) sia per quanto riguarda gli embargo che i sistemi d’arma vietati”. Già, ma la legge 185/1990 e le “regole Ue e internazionali” non si limitano agli embarghi, anzi pongono una serie di specifici divieti sui quali Gentiloni ha bellamente sorvolato.

Nel secondo, del 26 ottobre 2016, in risposta ad un’interrogazione del M5S che riguardava nello specifico le esportazioni di bombe e materiali bellici all’Arabia Saudita e il loro impiego nel conflitto in Yemen, Gentiloni ha sostenuto che “l’Arabia Saudita non è oggetto di alcuna forma di embargo, sanzione o restrizione internazionale nel settore delle vendite di armamenti”. Tacendo però sulla Risoluzione del Parlamento europeo, votata ad ampia maggioranza già nel febbraio del 2016, che ha invitato l’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, ad “avviare un’iniziativa finalizzata all’imposizione da parte dell’UE di un embargo sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita”, in considerazione delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale perpetrate dall’Arabia Saudita nello Yemen. Questa risoluzione, finora, è rimasta inattuata anche per la mancanza di sostegno da parte del Governo italiano.

Ventimila bombe da sganciare in Yemen

Rispondendo alla suddetta interrogazione, Gentiloni ha però dovuto riconoscere le “la ditta RWM Italia, facente parte di un gruppo tedesco, ha esportato in Arabia Saudita in forza di licenze rilasciate in base alla normativa vigente”. Un’assunzione, seppur indiretta, di responsabilità da parte del ministro. Il quale, nonostante i vari organismi delle Nazioni Unite e lo stesso Ban Ki-moon abbiano a più riprese condannato i bombardamenti della coalizione saudita sulle aree abitate da civili in Yemen (sono più di 10mila i morti tra i civili), ha continuato ad autorizzare le forniture belliche a Riad. E non vi è notizia che le abbia sospese, nemmeno dopo che uno specifico rapporto trasmesso al Consiglio di Sicurezza dell’Onu non solo ha dimostrato l’utilizzo anche delle bombe della RWM Italia sulle aree civili in Yemen, ma ha affermato che questi bombardamenti “may amount to war crimes” (“possono costituire crimini di guerra”).

Nella Relazione inviata al Parlamento spiccano le autorizzazioni all’Arabia Saudita per un valore complessivo di oltre 427 milioni di euro. Tra queste figurano “bombe, razzi, esplosivi e apparecchi per la direzione del tiro” e altro materiale bellico. La relazione non indica, invece, il paese destinatario delle autorizzazioni rilasciate alle aziende, ma l’incrocio dei dati forniti nelle varie tabelle ministeriali, permette di affermare che una licenza da 411 milioni di euro alla RWM Italia è destinata proprio all’Arabia Saudita: si tratta, nello specifico, dell’autorizzazione all’esportazione di 19.675 bombe Mk 82, Mk 83 e Mk 84. Una conferma in questo senso è contenuta nella Relazione Finanziaria della Rheinmetall (l’azienda tedesca di cui fa parte RWM Italia) che per l’anno 2016 segnala un ordine “molto significativo” di “munizioni” per 411 milioni di euro da un “cliente della regione MENA” (Medio-Oriente e Nord Africa).

La legge n. 185/1990 vieta espressamente l’esportazione di sistemi militari “verso Paesi in conflitto armato e la cui politica contrasti con i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione”, ma – su questo punto – nessun commento nella Relazione. E nemmeno da Renzi. Men che meno da Gentiloni. Che l’attuale capo del governo si sia dato come obiettivo quello di migliorare la performance di Renzi nell’esportazione di sistemi militari?

«». 7 maggio 2017 (p.d.)

Di Firenze resistente ho sentito parlare per la prima volta da Edoardo Detti, assessore all'urbanistica del Comune, ispiratore del piano regolatore della città dei primi anni Sessanta. Detti era un urbanista-professore e raccontava Firenze agli studenti con parole semplici, auspicava la sua capacità di conservarsi in salute, per continuare ad essere di tutti. Poi anche per Firenze sarebbero arrivati giorni difficili, aggressioni tentate e alcune riuscite, sempre incombenti i progetti di speculazione proporzionali ai elevati valori immobiliari da quelle parti. Nel 1989 il clamoroso no di Occhetto al disegno squilibrato per costruire la nuova città nella piana di Castello, stop al patto supino, il Comune subalterno a Fondiaria & C. Del seguito parlano le inchieste e le sentenze. Si racconta anche di questa storia nel libro – a cura di Ilaria Agostini – Urbanistica resistente nella Firenze neoliberista: perUnaltacittà 2004-2014, Aión, 2016.

Un caso esemplare che spiega il rinnovato interesse alle trasformazioni di aree di pregio del Paese da parte di potenti uomini d'affari in ottimi rapporti con la politica. Un programma per molte città italiane non percepito dai più. A lasciar fare, si sa, la vita nelle aree urbane peggiora, e ad essere penalizzati sono normalmente i più deboli. A Firenze c'è chi ha deciso di farci caso e di non lasciar fare; e di replicare nel merito ai teorici delle città funzionali alla rendita immobiliare, pure se chiamate

smart-city.

Un movimento attivo pure al tempo di Matteo Renzi amministratore della Provincia e poi del Comune (2004-2014) che ostentava la discontinuità con il passato. Calcando la scena toscana con con lo stile politico ridimensionato di recente (la rottamazione se conviene, decisioni fulminee, tutto

storytelling, ecc.). Criticato dai suoi oppositori fiorentini per il messaggio incubato “Firenze città delle opportunità”, meno tutele per la città dei tesori/più vantaggi per gli investitori.

Firenze, la palestra dove il sindaco si è preparato per trasferire il modello di governo locale alla scala dell'intero Paese. SbloccaItalia un primo traguardo immaginato nel corso dell'allenamento fiorentino. La legge per l'emancipazione dagli intoppi burocratici e dai tempi di valutazione dei progetti, mentre un po' dappertutto si rafforzava l'idea che ogni forma di cittadinanza fosse assoggettabile alle ambizioni di grandi costruttori, Sgr, gestori di fondi,

general contractor, società di

project management e via dicendo. Tutta roba che regalerà al Paese la sventola della bolla edilizia e anche di questo si parla nel libro.

Ilaria Agostini lo spiega bene, raccogliendo e richiamando opportunamente i contributi degli autori del volume. E indica la strada per reagire. Lo strumento è la mobilitazione civica sull'esempio di quella sperimentata a Firenze. Una forma di partecipazione svincolata dagli schemi convenzionali dei dibattiti pubblici guidati dalle istituzioni. Imprevista dal sindaco Renzi e raccolta attorno alla lista “perUnaltracittà” (poi laboratorio politico) a guida di Ornella De Zordo, massima l'attenzione ai temi urbanistici con il più alto grado di competenza, indispensabile per organizzare la resistenza della

civitas per l'

urbs. Per conservare le città che “avvolgono di poesia la vita di coloro che vi abitano” – sono parole di Simone Weil.

Un libro utile a chi è interessato alle vertenze per il diritto alla città, ma anche a chi volesse saperne di più su evoluzione e affaticamento del renzismo. È uscito circa un anno fa, quando le politiche di Renzi avevano un indice di consenso più alto; e letto allora il giudizio di “perUnaltracittà” poteva sembrare eccessivo e rubricabile tra le polemiche di provincia. Esaminato oggi, tante cose si capiscono meglio, dal particolare al generale. D'altra parte Firenze non è un dettaglio. E neppure Renzi.

Scritto per eddyburg e inviato contemporaneamente a La Nuova Sardegna.

Il groviglio. Denis Verdini, Tiziano Renzi, Luca Lotti, Alfredo Romeo: qualcosa brucia anche attorno a Rignano, Toscana. Articoli di Massimo Franco, Ezio Mauro, Marco Travaglio.

Il groviglio. Denis Verdini, Tiziano Renzi, Luca Lotti, Alfredo Romeo: qualcosa brucia anche attorno a Rignano, Toscana. Articoli di Massimo Franco, Ezio Mauro, Marco Travaglio.

Corriere della sera, la Repubblica, il Fatto Quotidiano, 4 marzo 2017

Il Fatto Quotidiano

COMPAGNI DI MERENDE

di Marco Travaglio

L’altroieri, mentre i carabinieri arrestavano Alfredo Romeo a Napoli e perquisivano Carlo Russo a Scandicci, si spegneva a 86 anni, in un ospizio vicino a Firenze, Fernando Pucci, l’ultimo dei “compagni di merende” balzati agli onori delle cronache giudiziarie negli infiniti processi per i delitti del mostro di Firenze. Per anni il suo nome fu associato a quelli degli altri compari: Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Nessuna parentela con lo scandalo Consip, per carità: sia perché in quei processi si parlava di omicidi, in questa inchiesta invece al massimo di corruzioni, traffici di influenze, soffiate e favoreggiamenti; sia perché allora il Pucci e il Lotti erano testimoni d’accusa che collaboravano con la giustizia, mentre ora il Renzi e il Lotti (il ministro Luca, solo omonimo) sono indagati e negano pure l’evidenza. Ma la suggestione dei compagni di merende, cioè di quel mondo di furbi provincialotti di paese che si vedono al bar tabacchi e custodiscono segreti inconfessabili, viene naturale alla lettura delle carte dell’inchiesta Consip. Torna alla mente quel che disse della sua Firenze un cittadino doc come Dante Alighieri a Jacopo Rusticucci nel girone dei sodomiti, al canto XVI dell’Inferno: “La gente nova e i sùbiti guadagni/ orgoglio e dismisura han generata,/ Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”. È più o meno quel che accadde quattro anni fa, quando dal contado toscano marciò e poi marcì su Roma quello che la stampa del servo encomio nobilitò come Giglio Magico e che oggi la stessa stampa convertita al codardo oltraggio sbeffeggia come Giglio Tragico o Giglio Marcio.

Stiamo parlando del Renzi da Rignano e poi da Pontassieve, del Lotti da Empoli, della Boschi da Laterina (Arezzo), del Bonifazi della Gavinana e di tutta l’allegra brigata, ben presto seguita alla luce del sole dal Verdini da Fivizzano (Lunigiana) e nell’ombra da babbo Renzi (sempre da Rignano), da babbo Boschi (sempre da Laterina), da Carlo Russo da Scandicci e da tutto il cucuzzaro. Un mondo chiuso, a parte, di gente nova irresistibilmente attratta da sùbiti guadagni. O, per dirla con Rino Formica, impareggiabile coniatore di definizioni immortali (“la politica è sangue e merda”, “intorno a Craxi vedo solo nani e ballerine”): “Renzi non ha cultura politica. È il provinciale che va in città, quello che entra nel negozio di lusso e tocca la merce, l’annusa”. Chissà se il babbo trafficava per sé o per altri (“il sangue – spiega Formica a Repubblica – oggi è sofferenza altrui, mentre la merda, il lavoro sporco, lo devono fare gli altri”).

E chissà se il figlio era come i cornuti, l’ultimo a sapere ciò che parenti e amici sapevano benissimo. In attesa di scoprirlo, non c’è miglior definizione di quella di Formica per una combriccola di parvenu troppo rapidamente assurti a statisti, riformatori, financo padri costituenti. Tutti accomunati da un’attrazione fatale per i furbastri, gli spregiudicati, talvolta anche i pregiudicati. Come dimenticare la prima comparsata del giovin Matteo a Canale5, alla Ruota della Fortuna? E poi la visita clandestina alla villa di Arcore da sindaco di Firenze, subito svelata dal padrone di casa per far capire chi dei due era quello furbo? E la missione romana di babbo Boschi che, volendo salvare Banca Etruria, si affida al re dei faccendieri d’antan Flavio Carboni, condannato definitivamente per bancarotta fraudolenta?

Uno legge le carte dell’inchiesta Consip, tra presunti pranzi “in bettola”, presuntissime tangenti cash col “metodo della mattonella” (come Totò e Peppino alle prese con la malafemmina), probabili “bistecchine” mangiate chissà dove con Romeo, i pizzini di quest’ultimo stracciati e ricomposti in discarica, le incursioni nel bosco di Rignano per confidarsi con gli amici del bar che ormai aveva troppi orecchi, le Srl di mamma Lalla, e tutto torna. Non sul piano giudiziario, per cui occorrerà attendere i classici 10-15 anni di processi. Né su quello della responsabilità etico-politica, concetto ormai caduto in desuetudine almeno quanto il conflitto d’interessi (infatti si continua a ripetere che le colpe dei padri non ricadono sui figli, come se fosse normale che il padre del capo del governo faccia affari con imprenditori che fanno affari con il governo). Ma sul piano antropologico ed estetico, che spiega la politica degli ultimi anni meglio di qualunque saggio o editoriale.

Per chi voleva vedere e capire, non c’era mica bisogno dell’ultima indagine. Di avvisaglie erano piene le cronache, soprattutto del Fatto, e qualche libro (chi ha letto i due dedicati al clan Renzi dal nostro Davide Vecchi lo sa bene) degli ultimi tre anni, anche se le meglio penne del bigoncio giravano alla larga, almeno finché il referendum del 4 dicembre non consegnò al Paese il certificato di morte almeno provvisoria del padrone pro tempore dItalia. Bastava unire i puntini, e già il disegno veniva fuori chiaro e lampante. Ricordate le decine di Rolex anche d’oro massiccio donati da sovrano dell’Arabia Saudita al premier Matteo e alla sua corte venuta a Riyadh a omaggiarlo? La legge, trattandosi di regali superiori ai 300 euro, imponeva di depositarli in un magazzino di Palazzo Chigi a disposizione dello Stato, invece sono spariti tutti, tranne uno: quello dell’irreprensibile interprete arabo. Chissà mai chi se li è fregati.

Ricordate gli scontrini nascosti dall’ex sindaco di Firenze passato nel frattempo a miglior carriera e dal suo successore, il sindaco al Plasmon Dario Nardella, sulle sue spese non proprio tutte “istituzionali” rimborsate dal Comune ai tempi di Palazzo Vecchio, proprio mentre il suo partito scacciava per molto meno il sindaco di Roma Ignazio Marino davanti a un notaio? Tra le poche ricevute emerse dalle indagini della Corte dei conti, il Fatto scoprì quelle di un viaggio Firenze-Roma del Renzi e del Lotti di nove anni fa: i due figli papà democristiani, l’uno sindaco di Firenze l’altro capo di gabinetto, ogni volta che erano chiamati nella Capitale da imprescindibili impegni politici nazionali, sceglievano di soggiornare all’Hotel Raphael di largo Febo, che Craxi aveva eletto a sua residenza capitolina, che ospitava i vertici con politici, faccendieri e portamazzette, che nel ’93 fece da sfondo al celebre lancio di sputi e monetine, e da cui un anno dopo – perduta l’immunità parlamentare – Bettino partì per l’ultimo viaggio dall’Italia ad Hammamet.

Una scelta curiosa, per una giovane marmotta democristiana che si era laureata in Legge con tesi su Giorgio La Pira e, divenuta sindaco, aveva respinto come “diseducativa” la proposta dei nostalgici del craxismo di dedicare una piazza di Firenze all’”esule” Bettino e infine da premier aveva rivendicato l’eredità di Berlinguer dall’appropriazione di Casaleggio. Ma forse il Raphael era semplicemente una scelta simbolica dello spirito-guida che segretamente si era scelto come modello politico. Tant’è che quasi tutti i reduci del craxismo arrembante, da Ferrara a Minoli, da Sacconi a La Ganga, senza dimenticare le truppe di complemento come Napolitano e Amato, avevano eletto “Renxi” a loro nuovo beniamino. E lui era ripartito proprio da Craxi, senza peraltro averne la stoffa: la “grande riforma” della Costituzione con Verdini, il decisionismo, il rampantismo, l’antiparlamentarismo, l’harem di imprenditori-prenditori e manager-magnager di fiducia, lo stuolo di leccapiedi, il culto della personalità, la Leopolda al posto della piramide di Panseca, le leggi pro-Mediaset e anti-giudici, il garantismo peloso (ma solo per gli amici) e la scomunica a Mani Pulite “barbarie giustizialista”.

E ora, inevitabile nemesi storica, a dannarlo arriva il Fattore S, come soldi. O A, come affari, sia pure non per linea diretta, ma ereditaria. Qualche webete già profetizza un imminente trasloco nella villa di Hammamet o nell’ospizio di Cesano Boscone, ma sarebbe troppo. Siccome, diceva Marx, le tragedie della storia tendono a ripetersi in forma di farsa, per questi compagni di merende pare eccessivo anche il bar sport di Rignano.

La Repubblica

IL GROVIGLIO

DEI FEDELISSIMI

di Ezio Mauro

TUTTI i nodi non sciolti negli anni del comando stanno soffocando Matteo Renzi oggi, nei mesi della sconfitta, e ciò che più conta rischiano di trascinare a fondo con lui l’intera parabola del Pd, tra scissioni, tesseramenti gonfiati, avvisi di garanzia. Sono nodi politici e giudiziari, riassumibili in un unico concetto: il groviglio del potere cresciuto intorno all’ex presidente del Consiglio, che lo ha coltivato o tollerato nell’illusione di proteggersi, fino a restarne imprigionato.

È infatti la concezione del potere del leader che merita fin d’ora un giudizio, mentre giustamente si attende che le ipotesi d’accusa dei magistrati inquirenti vengano accertate, e intanto gli indagati hanno il diritto di essere considerati giudiziariamente innocenti fino a prova contraria. Dunque l’inchiesta dirà se Tiziano Renzi approfittava del ruolo pubblico del figlio per influenzare nomine e appalti, se il ministro Lotti ha avvisato i vertici Consip dell’indagine in corso e addirittura delle “cimici” negli uffici, in modo che venissero rimosse.

Se Romeo teneva a libro paga il padre del premier, come credono i carabinieri che hanno materialmente ricostruito dalla spazzatura dell’imprenditore un appunto stracciato dove una “T.” figura accanto all’indicazione: 30 mila per mese.

Ma nell’attesa è inevitabile chiedere conto a Renzi di ciò che è già evidente, e soprattutto è sufficiente: il meccanismo di controllo e influenza che ha creato intorno a sé, nominando uomini di provata fedeltà personale nei centri più sensibili del potere pubblico, lasciando germogliare filoni di interesse privato che intersecano quei punti decisionali, mescolando come nei peggiori anni della nostra vita lobby, Stato e famiglia, perché da noi la degenerazione del potere pubblico passa spesso per scorciatoie affettive e tentazioni domestiche.

Ogni leader ha naturalmente il diritto di scegliersi gli uomini di fiducia, e può certo farlo rivolgendosi ai più vicini. Ma quando ha una responsabilità generale, perché non risponde soltanto di sé ma del governo del Paese e del destino di un partito, ha anche il dovere di scegliere le persone più brave d’Italia, non le più fedeli di Rignano. C’è certamente in Renzi una confusione tra Paese e paese. Ma c’è qualcosa di più, che si spiega in termini politici, non geografici o sociologici.

È l’eterna sindrome minoritaria di leader che non riescono a liberarsene nemmeno quando conquistano la maggioranza, senza capire che la vera supremazia sta nell’egemonia e non nelle tessere, nella nuova cultura che si installa e non nelle correnti che si contano, alleandosi oggi per separarsi domani. Potremmo dunque dire, paradossalmente per un leader egocentrico, che il vero limite di Renzi è di ambizione: pensare eternamente a proteggersi dai colpi e a colpire invece che a convincere e conquistare. Con un progetto capace di presentare una nuova sinistra come leva del cambiamento di un Paese in crisi, in un discorso di verità, tenendo insieme le eccellenze e le sofferenze italiane, in un nuovo disegno di società. Un disegno in cui si riconoscano tutte le anime della sinistra italiana, nella legittima e libera interpretazione che il leader del momento è chiamato a dare, facendosi però carico di una vicenda comune, di storie personali, di una tradizione che parla a un terzo del Paese.

Tutto questo non c’è stato. Più che come un leader, Renzi è calato sul Pd come un raider, che oggi viene accusato politicamente di insider trading, lasciando che rivoli di interesse pubblico zampillassero verso congreghe familiste o amicali, con al centro il potere, il denaro, gli appalti. L’ex premier deve dire al Paese — e al suo partito che sta per scegliersi il segretario con le primarie — se sapeva, se sospettava, se immaginava: e se no, deve dire cos’ha pensato quando ha scoperto che l’uomo da lui messo alla guida della centrale degli appalti pubblici toglie le “cimici” perché un ministro e il vertice dei carabinieri lo avvertono, quando lo stesso capo della Consip rivela che proprio da Tiziano Renzi dipendeva il suo destino professionale, fino alla revoca della nomina.

L’unica cosa che Renzi non può fare è stare zitto o rovesciare il tavolo attaccando la magistratura come lo incitano i berlusconiani, memori di una pratica abituale a destra. Ma la comunità politica a cui Renzi si rivolge e dalla quale deriva la sua legittimità ha sensibilità differenti, e pretese diverse. E infatti ieri Renzi ha incominciato a sciogliere il nodo famigliare dicendo che se suo padre è colpevole deve pagare due volte.

Resta il nodo politico, intatto. E qui, infine, c’è una risposta che Renzi deve dare a se stesso. Dove lo ha portato quel sistema fondato sugli amici degli amici, asfittico e famelico? La presidenza del Consiglio non meritava qualche ambizione in più di una gestione toscana degli appalti? Domande inevitabili, perché non si può predicare l’innovazione e poi rinchiudersi nella cerchia ristretta di un Consiglio comunale in gita premio a Roma, con visita fugace alle istituzioni. Mentre bisognerebbe sapersi accontentare della sovranità legittima appena conquistata, senza cercare una quota ulteriore e ambigua di sovranità impropria.

Tutto questo Repubblica lo ha chiesto pubblicamente all’ex presidente del Consiglio in un’intervista all’inizio dell’anno: perché scegliere i fedelissimi fiorentini per guidare la macchina governativa, dalla Manzione a Lotti, fino a Carrai incredibilmente proposto per la guida delle cyber security invece di qualche ufficiale dei carabinieri laureato al Mit dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica e non al premier? Perché un capo della Rai scelto nel bouquet della Leopolda? Perché governare con Verdini, e usare il Pd come un taxi per arrivare a Palazzo Chigi? Perché questa attrazione fatale per gli imprenditori e per le banche? Perché non pretendere che quando si ha l’onore di guidare la sinistra e la responsabilità di presiedere il governo i propri familiari si astengano da affari che riguardano il potere pubblico?

Le questioni erano tutte sul tavolo, tre mesi fa. Renzi ha perso tempo, e il tempo non è neutrale. Non ci sarà nessun nuovo inizio se non si parte da qui, dalla denuncia di un sistema di potere malato, e da un sovvertimento radicale di uomini, di metodi, di mentalità. Dopo gli amici, è arrivato il tempo di parlare ai cittadini.

Corriere della sera

I TIMORI

DEL TUTTI CONTRO TUTTI

di Massimo Franco

Non più un Pd che considera quello di Paolo Gentiloni un «governo amico». Semmai, il premier costretto in qualche modo a tenersi a distanza dal suo partito, per i lampi di instabilità che sprigiona.

L a ricaduta immediata di quanto sta succedendo con le inchieste giudiziarie sulla Consip sembra questa. E il presidente del Consiglio l’ha capito così bene che ieri l’ha raccomandato a tutti i membri dell’esecutivo. Non è scontato che lo smarcamento riesca: dipenderà molto da come e a chi si allargheranno le indagini della magistratura, che coinvolgono il padre dell’ex premier, Tiziano Renzi, interrogato ieri, e il ministro dello Sport, Luca Lotti.

Ma Gentiloni è costretto a ritagliarsi margini di autonomia dal Pd, per non essere risucchiato nella sua crisi. Solo rispondendo al Paese, e non ai dem, può evitare di diventare il capro espiatorio delle tensioni interne. Perché già si intravede la seconda conseguenza di questa vicenda imbarazzante e opaca: trasformare il prossimo congresso del Pd in una sorta di ring dove si celebrerà il rito del «tutti contro tutti». Con la politica tenuta in un angolo, e le accuse di affarismo, disonestà, giustizialismo bene in vista; e destinate a dominare un dibattito avvelenato dall’eco delle inchieste.

La tentazione di rinviare tutto, primarie e congresso, si è affacciata nelle ultime ore ma per adesso è stata ricacciata indietro. Da Renzi, perché significherebbe ammettere difficoltà vistose, che tra qualche mese potrebbero aumentare e gli precluderebbero la strada verso la conferma alla leadership. E dai suoi concorrenti, perché i colpi che arrivano alla nomenklatura renziana dal tesseramento gonfiato e dal caso Consip si aggiungono alle convulsioni della scissione; e danno a Michele Emiliano e Andrea Orlando, governatore della Puglia e ministro della Giustizia, la speranza di contrastare una rielezione finora quasi scontata.

Forse, però, è la terza ricaduta che dovrebbe preoccupare di più i vertici del Pd. Riguarda la sconnessione evidente tra la realtà autoreferenziale raccontata da loro, e il fastidio che si capta nell’opinione pubblica. Renzi vede una situazione surreale e attacca «i processi fatti dai giornali». Ma surreale è un po’ tutto. Lo è il modo impietoso col quale alcuni avversari interni adesso lo attaccano: una virulenza assente prima della sua sconfitta referendaria. Lo è la iattanza dell’ex premier, che si difende con le unghie ma come se si trattasse di una manovra nata dal nulla. Lo è il silenzio dei suoi alleati, che si limitano a stare a guardare.

Rischiano di essere le premesse di un cannibalismo tra le tribù congressuali del Pd che, se non viene fermato in tempo, farà stappare ettolitri di champagne a Beppe Grillo. Un sistema in affanno ripropone la solita domanda di fondo: e cioè come mai, per l’ennesima volta, la politica si sia dovuta affidare alla supplenza della magistratura per capire che stava succedendo. E perché un partito che guida l’Italia da oltre tre anni in nome di un rinnovamento catartico, e inneggia al primato della politica, ha finito per umiliarla: se non altro perché non ha prodotto anticorpi in grado di arginare la commistione con l’affarismo.

La fauna umana e gli intrecci economici che emergono parlano di un ambiente intossicato da lobby di provincia fameliche e maldestre. Colpisce soprattutto questo, nello scandalo Consip: la caratura mediocre dei personaggi, il livello basso dei loro intrecci. Non c’è nessuna grandezza, nel declino della nomenklatura. Il ridimensionamento non avviene per un passaggio epocale della politica. Sfilano personaggi di un’Italietta che si crede furba e risponde a cliché al limite della caricatura. Solo che in una fase come questa può fare danni seri. E consegnare l’Italia a un populismo che ingrassa proprio grazie a una politica presuntuosa quanto permeabile all’infiltrazione di poteri esterni.

L'impiego di due attrezzi ha caratterizzato il progetto renziano. Il primo, rendere dominanti l'ideologia e la prassi del neoliberismo (banche si, democrazia no, lavoro no). Il secondo, costruire un sistema di potere basato sul ricatto, la corruzione, l'impadronimento di fondi pubblici, la feudalizzazione delle istituzioni istituzionali. Il referendum del 4 dicembre ha incrinato il primo attrezzo, la magistratura sta smantellando il secondo.

L'impiego di due attrezzi ha caratterizzato il progetto renziano. Il primo, rendere dominanti l'ideologia e la prassi del neoliberismo (banche si, democrazia no, lavoro no). Il secondo, costruire un sistema di potere basato sul ricatto, la corruzione, l'impadronimento di fondi pubblici, la feudalizzazione delle istituzioni istituzionali. Il referendum del 4 dicembre ha incrinato il primo attrezzo, la magistratura sta smantellando il secondo.

il manifesto, 3 marzo 2017

Sul sistema degli appalti pubblici, l’amministratore delegato di Consip dice ai magistrati che «l’imprenditore Carlo Russo mi ha chiesto di intervenire su un appalto da 2,7 miliardi di euro per conto del babbo di Matteo e di Verdini». La rivelazione arriva a mezzo stampa attraverso le colonne de l’Espresso, è clamorosa e c’è poco da ricamare.

Del resto l’amministratore delegato di Consip, Marroni, dipendente dal ministro del Tesoro (Padoan gli ha appena confermato la fiducia) non si vede perché dovrebbe inventare le pressioni di un imprenditore toscano. Pressioni e richieste, possiamo immaginare, all’ordine del giorno. Meno normale che avvengano per conto di Renzi padre e dell’amico Verdini, proprio ieri condannato a 9 anni per bancarotta e frode.

Naturalmente non è il caso di imbastire processi a mezzo stampa. Anche perché è appena successo che il presidente del Pd campano, Stefano Graziano, accusato di intendersela con la camorra, sia stato scagionato dall’infamante accusa.

Quello che, invece, è politicamente importante, purtroppo è anche desolante e preoccupante. Si tratta di problema strutturale, la corruzione, che riguarda la destra e la sinistra. In Italia, come denunciava Berlinguer in una famosa intervista a Eugenio Scalfari nel 1976, la tangente origina «dall’occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi». Un sistema di potere, di soldi e di partiti allora forti oggi morenti, che lasciano il campo a clan familiari.

In questo caso famiglie molto attive in Toscana con storiacce di banche fallite, di consulenze richieste a personaggi come Flavio Carboni, di grandi sintonie politiche con Verdini. E via elencando, compresi naturalmente i finanziatori della new-age renziana con elargizioni arrivate da chi è oggi in una cella di Regina Coeli, come l’imprenditore Alfredo Romeo. Un mondo salito alla ribalta del governo del paese.

Il Renzi padre smentisce tutto, il Renzi figlio va in tv a dire che ha fiducia nei magistrati, il ministro Lotti respinge al mittente i sospetti di coinvolgimento. Accusa e difesa si fronteggiano, ma in attesa di una sentenza, il Pd e l’ex presidente del consiglio sono travolti da una bufera politico-giudiziaria che coincide con l’avvio parecchio travagliato di un congresso e con la sfida delle primarie più “giudiziarie” della storia.

C’è un candidato, Renzi, che ha gravi problemi in famiglia. C’è il candidato Orlando che è anche ministro della giustizia. E c’è il candidato Emiliano che sarà sentito, lui magistrato, come testimone nell’inchiesta. E quando si gira lo sguardo al tesseramento del Pd campano lo spettacolo non è confortante.

Si lascia intravedere l’ipotesi di un ingorgo corruttivo che i magistrati tentano di dipanare mentre la politica annaspa. I legami potere-imprese, la ricca fauna di lobbisti e millantantori che fa da sfondo a un ristretto numero di contendenti i quali ambiscono a spartirsi tutta la torta del denaro pubblico, come raccontano alti funzionari infedeli che vuotano il sacco per sfuggire alla galera.

Ce n’è in abbondanza per dire che l’anomalia italiana fa sembrare lo scandalo Fillon che illumina le presidenziali francesi, una commediola di provincia.

«L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile.».

«L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile.».

il manifesto 18 dicembre 2016

L’assemblea di oggi del Partito democratico dovrebbe rispondere a una domanda: quali caratteri di sistema ha la sconfitta di Matteo Renzi? Il plebiscito, che lo ha travolto, è il frutto di un processo lungo di perdita di ogni credibilità.

Nessun leader può vincere in una contesa se la sua stessa parola, a maggior ragione dopo un abbandono così riluttante, è percepita come ingannevole. Quando il loro leader ha perso l’ethos, ovvero il carattere, l’immagine che rende rispettabile, e degna di essere seguita, una figura pubblica, i ceti politici di supporto devono prendere gli accorgimenti inevitabili: affidarsi a un altro capo per sopravvivere. Occorre che qualcuno persuada i dirigenti del Pd oggi riuniti che è necessario che "pria facciate al duce spento/successor novo, e di voi cura ei prenda". Ma il Pd, che ha scambiato la personalizzazione della politica con il partito della persona, ha smembrato questo argine. E quindi, mentre il sistema bipolare proprio con il referendum ha replicato il grande crollo del 2013, si coltiva l’illusione di una sua restaurazione imminente, ad opera dello stesso leader annichilito, che crede di avere in dote un potere personale.

Dopo il tracollo di dicembre, che è il compimento di un ciclo e non una eruzione improvvisa di cieca protesta, Renzi non ha più alcuna seria possibilità di trionfo. Questo non significa che ormai irrilevante risulti la sua ombra nella prossima battaglia. «Nessun problema politico – spiegava Bismarck – giunge ad una completa soluzione di tipo matematico. I nodi appaiono, hanno i loro tempi, e poi scompaiono soltanto sotto altri problemi». Finché non si completa il seppellimento del capo, la cui fascinazione è dileguata, altri problemi non compaiono a strutturare i nuovi conflitti.

Non porterà alcun effetto ricostituente per la democrazia la cura rivoltante di un governo sotto tutela dei consoli gigliati spediti a presidiare palazzo Chigi. Accresce ancor più la rabbia un esecutivo che occupa il tempo solo per scaldare la poltrona vacante e riconsegnarla al capo voglioso di riavere lo scettro che ha solo accantonato per qualche mese.

Un leader del tutto annebbiato impone alle sue truppe una mappa irrealistica di risalita perché è saltato il sistema bipolare. Renzi pensa ancora ad un traino leaderistico esercitato dal capo con un preteso dono carismatico: spento rito delle primarie, incoronazione nella marcia dei gazebo e poi assalto disperato al palazzo. Il punto di debolezza della sua strategia è evidente: confida in un nuovo congegno maggioritario per blindare un bipolarismo solo immaginario.

L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile. Anche per questa sua vulnerabilità estrema il M5S lo ha irriso chiedendogli di rimanere a palazzo Chigi sino al voto. Non spaventa più come leader in ascesa, e perciò da temere, e anzi il suo spettro, che emana il volto sfigurato di una potenza in decadenza, incrementa le chances di successo dei nemici. È il peggio che possa capitare per un leader.

La conseguenza della sua nuova scalata alla guida del Pd sarebbe l’esplosione inevitabile del suo partito, entro il quale proprio il suo comando assoluto costituisce il principale elemento divisivo e l’ostacolo insuperabile ad ogni ipotesi di alleanza. Che i notabili del suo giro non ne tengano conto, e fingano di essere ancora sedotti dalla promessa di un simulacro di ordine bipolare, è anch’essa una manifestazione di propensione al tragico.

L’abbandono renziano, con la nostalgia dell’immediato ritorno, coltiva il vizio assurdo di esorcizzare un sistema tripolare con l’energia, con la stabilizzazione di una conquista del centro mediante un regime personale da consolidare attraverso la ripresa economica. Orfano del bipolarismo violato dal popolo, Renzi può mantenerne in vita una caricatura, con il progetto evaporato del partito della nazione, che assorbe i residui del berlusconismo e si erge a paladino del sistema della legittimazione che combatte e isola le forze antisistema (la Lega e il M5S).

Rientrano nel grottesco le gesta di un leader che dal buen retiro di Rignano minaccia di tornare presto al palazzo brandendo un’ipotesi già sconfitta: il bileaderismo. Renzi? È un problema in astratto risolto che però resiste complicando così le trame di un sistema che non può dedicarsi alle nuove questioni perché deviato dalle velleità di ritorno in sella di un leader del passato. Eppure l’accantonamento di Renzi è la condizione, non sufficiente e però indispensabile, per rispondere ai segnali sempre più preoccupanti di involuzione del sistema.

Nonostante la potenza di fuoco mediatico, la forte capacità di acquisizione del consenso con i mille strumenti del dominio moderno, temono un altro fprte segnale di dissenso popolare. Le inventano tutte per sopravvivere nella loro palude.

Nonostante la potenza di fuoco mediatico, la forte capacità di acquisizione del consenso con i mille strumenti del dominio moderno, temono un altro fprte segnale di dissenso popolare. Le inventano tutte per sopravvivere nella loro palude.

Il manifesto, 14 dicembre 2016

Se quello sulla Costituzione ha provocato un terremoto, il referendum sul jobs act potrebbe essere uno tsunami di proporzioni ancora più imponenti, elettoralmente e socialmente. Non è difficile immaginare come voterebbero gli italiani sul tema del lavoro, giustamente in cima alle preoccupazioni di tutti, giovani in prima fila, saldamente in testa ai sondaggi sulle priorità del paese. Ed è la ragione per cui questo voto molto probabilmente ci verrà sottratto.

Tutto dipende da quanto durerà il governo, cioè quando Renzi deciderà di staccare la spina a Gentiloni, perché in caso di elezioni anticipate il referendum appunto salterebbe. E il più interessato a farlo naufragare è proprio Renzi, davvero costretto a ritirarsi a vita privata nel caso di un’altra batosta.

Ora il tema torna di attualità e in controluce agita gli schieramenti politici. Come dimostra il botta e risposta a distanza tra il ministro del lavoro Poletti, e la leader della Cgil Susanna Camusso.

Il ministro è sicuro che «si andrà alle elezioni prima del referendum». In replica Camusso ha esortato a «lasciar lavorare la Corte provando a essere rispettosi e a non fare pressioni». In soccorso di Poletti (che poi ha chiesto di non essere strumentalizzato, così cadendo nella classica excusatio non petita accusatio manifesta), ieri è arrivata anche Confindustria, guardia scelta renziana, con il suo presidente Boccia a dare l’allarme generale, paventando il rischio del blocco delle assunzioni in caso di referendum sul jobs act. Senza nemmeno l’onestà intellettuale di riconoscere che le assunzioni (senza più l’articolo 18) sono state il frutto dei poderosi sgravi fiscali offerti da Renzi, e che, finiti quelli, subito i posti di lavoro sono scesi in picchiata sostituiti da milioni di voucher che inondavano il mercato del precariato.

Il panico per il referendum sul jobs act ha un po’ ravvivato il clima depresso in cui si stava svolgendo il rito del voto di fiducia al governo. Che si è concluso come era iniziato. Con le aule parlamentari semivuote, gli interventi recitati nel deserto dei banchi di camera e senato. E gli addetti ai lavori attenti a leggere tra le righe del mesto dibattito, per capire quando si andrà a votare, o, per riprendere le parole del capogruppo del Pd, Zanda, quando arriverà al capolinea «il limitato orizzonte elettorale del governo».

Si potrebbe anche dire che a decidere la data delle elezioni sarà il vincitore del prossimo congresso del Pd, quindi Renzi.

Ma proprio sulla tabella di marcia che dovrebbe portarci alle prossime elezioni va a sbattere un appuntamento che potrebbe chiamarci alle urne in primavera, appunto il referendum chiesto dalla Cgil con la raccolta di un milione di firme (anzi: tre milioni, uno per ogni quesito). Nel caso di elezioni anticipate non potrebbe essere celebrato.

Naturalmente si deve prima pronunciare la Corte costituzionale chiamata a rispondere sull’ammissibilità dei quesiti, ma superata questa prova, si dovrebbe procedere alla fissazione della data referendaria che può cadere in un arco temporale che va da aprile a giugno.

Questo ingorgo elettorale la storia della nostra Repubblica lo conosce bene. Altre volte nel passato è successo che per far saltare i referendum gli italiani fossero chiamati al voto anticipato.

E’ evidente che nelle prossime settimane e mesi assisteremo a vari tentativi di disinnescare la mina del referendum. Il più semplice e probabile sarà appunto far cadere il governo-fotocopia entro giugno, giusto in tempo utile per evitare un’altra poderosa onda antigovernativa. Oppure si tenterà di escogitare qualche marchingegno legislativo per dire che del referendum non c’è più bisogno.

».

».

Il manifesto, 15 dicembre 2016 (c.m.c.)

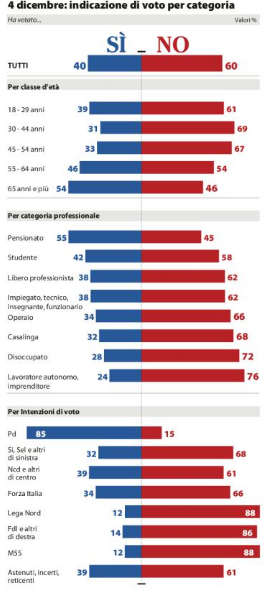

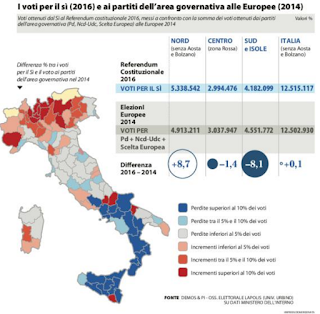

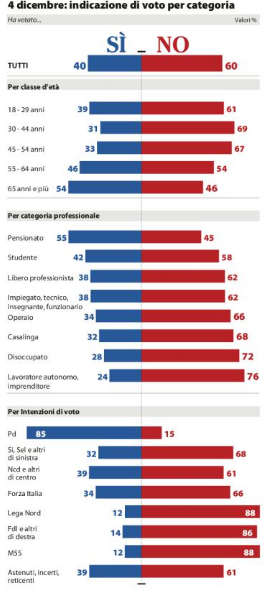

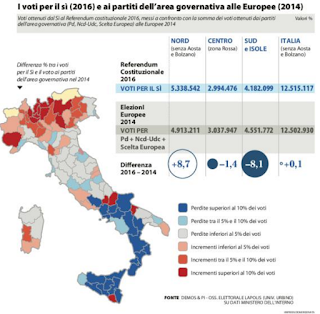

Il grado di sofisticazione cui oggi è giunta l’analisi dei flussi elettorali ci consente di cogliere aspetti importanti del voto referendario. È stato a ragione segnalato il carattere «sociale» visibile nella geografia del No lungo la Penisola: la periferia delle città rispetto al loro centro, il Sud rispetto al Nord, i disoccupati rispetto agli occupati, i giovani rispetto agli anziani.

Ma uno sguardo alla cartografia del Sì non è meno interessante per la conferma di tale lettura. Esso fa intravedere le nette fratture, non solo generalmente sociali, ma di classe, che lacerano la società italiana. Le disuguaglianze crescenti dell’ultimo decennio hanno creato nel Paese due mondi separati: quello dei ceti che godono di reddito sufficiente e di sicurezza e possono affrontare la riduzione del welfare e la politica di austerità, e quello degli strati che indietreggiano verso la povertà o nella povertà sono già precipitati.

Quella cartografia ci mostra anche - certo all’ingrosso - un profilo sociologico delle base di consenso di cui godeva il governo Renzi e a cui lo stesso presidente del Consiglio guardava per il proprio progetto di affermazione. È in parte anche la base sociale di questo Pd, che rappresenta ormai prevalentemente gli interessi della media borghesia cittadina, gruppi finanziari e imprenditoriali, settori della stampa, del mondo intellettuale, parte del quale crede di appartenere ancora a una gloriosa tradizione e non si è accorto in quale nuovo continente è approdato.

La vittoria del No è dunque anche l’espressione di un conflitto sociale contro una strategia «classista» di governo che ormai mostrava nitidamente - al di là degli elementi di modernizzazione pur presenti in alcune iniziative - il suo carattere di progetto di «governo della crisi» fondato sul consolidamento di un blocco di classe.

La linea economica di questo esecutivo, l’abbiamo rilevato più volte, consisteva nel tentativo di rilanciare l’economia italiana tramite un rilevante afflusso di investimenti esteri attratti dai vantaggi offerti alla libera valorizzazione dei capitali. Nulla di diverso dallo schema neocoloniale perseguito dal ceto politico dell’Occidente negli ultimi anni. A tal fine si è offerta, o si è cercato di offrire, nuova flessibilità del lavoro (Jobs act), scuola subordinata ai bisogni del mercato del lavoro, agevolazioni fiscali alle imprese, esecutivo libero da eccessivi vincoli di procedure democratiche, ecc.

C’è un passaggio rivelatore, nella politica economica del passato governo, che mostra nitidamente la scelta di consolidamento di un blocco sociale contro le ragioni stesse dell’economia produttiva e di un possibile rilancio della domanda interna: l’esenzione dell’Imu dalla prima casa. Com’è possibile, in un Paese che in meno di 10 anni ha perso il 25% della sua base produttiva, premiare a tal punto la rendita fondiaria, se non per la ragione che Renzi voleva radicare il suo potere nei ceti abbienti della società italiana?

Nel voto del No c’è dunque la sconfitta di questa strategia, che non ha rilanciato l’economia italiana, non ha scalfito la disoccupazione dilagante, non ha ridotto ma esasperato le disuguaglianze, non ha contenuto ma moltiplicato la precarietà del lavoro, non ha attenuato ma accresciuto l’emarginazione della gioventù, non ha sollevato le sorti del Sud, ma ne ha spinto i ceti più deboli nella disperazione sociale.

Forse mai come in questo voto referendario c’è stato tanto conflitto politico contro le classi dirigenti e il loro governo.

Ma questa vittoria che oggi ci esalta, ci inquieta al tempo stesso. Esistono tutte le condizioni perché la sinistra si metta in sintonia con le grandi masse popolari del nostro Paese, con i ceti produttivi, con le nuove generazioni, con le genti del Sud, con i gruppi intellettuali, anche con quelli di area Pd, che devono prendere atto dell’inadeguatezza della loro lettura della crisi e del capitalismo attuale.

Ma dov’è la voce della sinistra? Sel ha compiuto il gesto generoso di sciogliersi per favorire un nuovo processo di aggregazione e si aspettavano le mosse e le iniziative di Sinistra Italiana. Quest’ultima doveva celebrare il proprio congresso fondativo in questo dicembre e lo ha spostato a febbraio. E nel frattempo? I gruppi dirigenti di SI, con l’apporto anche di intellettuali d’area, stanno elaborando una piattaforma programmatica che si mette alle spalle decenni di riformismo neoliberista. Sul piano teorico e culturale si sta scrivendo una nuova pagina progettuale.

Ma è evidente in questo momento l’assenza di senso del tempo, la capacità di seguire le scansioni della lotta in corso con spirito d’iniziativa e creatività di manovra. È oggi, non domani, che è necessario mostrare, ai mille gruppi dispersi della sinistra, ai lavoratori, ai giovani, un punto di riferimento, un centro aggregatore dotato di un serio progetto riformatore, all’altezza delle sfide che l’Italia deve affrontare. Non sappiamo da tempo che, se il nuovo partito nascerà a ridosso delle elezioni, verrà valutato dagli italiani come l’ennesimo tentativo di un ceto politico marginale di ritagliarsi uno spazio qualunque nella rappresentanza parlamentare?

«La crisi si è aperta perché il governo ha ritenuto di aver subito un'epica sconfitta elettorale, ma si è chiusa con lo stesso governo che prendeva a calci nel sedere ognuno dei 19 milioni di italiani che l'hanno sconfitto». Huffington Post online, 23 dicembre 2016

Rino Formica e Aldo Busi non hanno un granché in comune. Eppure, mentre il neo presidente del Consiglio Paolo Gentiloni finiva di leggere la lista dei ministri, mi sono venuti in mente tutti e due. Busi per il titolo di un suo libro - Cazzi e canguri (pochissimi i canguri) -, Formica per il suo più celebre detto, quello per cui «la politica è sangue e merda». Epigrafe perfetta per questo governo: pochissimo - tuttavia - il sangue.

Intendiamoci: durante tutta la campagna referendaria mi sono sgolato (insieme a molti altri: come ricordava oggi il presidente dell'Anpi Carlo Smuraglia in una intervista adamantina) a dire che non ci sarebbe dovuto essere alcun nesso tra riforma costituzionale e sorte del governo. A dire che, in caso di vittoria del No, non avremmo mai chiesto le dimissioni di Renzi: perché era stato un errore (un suo gravissimo errore) mescolare due cose che avrebbero dovuto invece rimanere ben distinte. Ma ormai era fatta, e il combinato disposto (ormai ci siamo affezionati all'espressione) tra l'alta affluenza e il numero dei No non ha lasciato scampo a Matteo Renzi, che si è autocondannato a recitare il suo copione fino in fondo.

Ma...: qua inizia il 'ma', che stasera è esploso in tutta la sua imbarazzante dimensione. La bestemmia era quella del 'governo costituente': e allora avrebbe dovuto lasciare tutto il governo, che si era impegnato per il Sì come un sol uomo, facendo strame di ogni dignità delle istituzioni. E invece no: non si è dimesso il governo, si è dimesso il Capo.

E questo certifica senza possibilità ciò che era evidente da mesi: un partito, un governo, un Paese sono stati inchiodati per mesi dalla incredibile irresponsabilità di un aspirante capo che cercava la consacrazione della folla. Siamo nel 2016, c'è internet, mandiamo una sonda su Marte, ma la spiegazione dello psicodramma collettivo che abbiamo vissuto è chiusa nell'unico mito che gli psicanalisti di corte delle leopolde e delle televisioni non hanno citato: quello di Narciso.

Ora che Narciso è stato inghiottito dallo stagno nero in cui si specchiava, a noi rimane per l'appunto lo stagno: quello della stagnante politica italiana, in cui siamo ripiombati subito, come per malìa. E qui entra in scena l'altra faccia di Narciso, quella del politicante da prima Repubblica (senza un briciolo della cultura di un Rino Formica, però). Che ora si rotola nel fango pur di ottenere che i suoi riescano a tenere un piede nella porta che gli si sta per chiudere in faccia.

E lo fa con il più incredibile disprezzo per quegli stessi 19 milioni di italiani che (a suo stesso dire) l'hanno licenziato: come è possibile che la Boschi sia sempre lì, e in un ruolo chiave? E l'idea grottesca di Lotti ministro dello Sport? Un soluzione che avrebbe fatto arrossire un Forlani o un Nicolazzi: evviva la modernizzazione della vita politica! La logica del Gattopardo non basta più: ora nulla cambia, perché nulla cambi.

Per non parlare della disinvoltura con cui mettiamo Angelino Alfano a capo della nostra diplomazia: tanto valeva metterci Lino Banfi, che è anche più noto, all'estero. O del cinismo con cui all'Ambiente viene confermato l'incredibile Galletti, e ai Beni Culturali viene cementato l'eterno autoreggente Dario Franceschini, che ogni giorno fa rimpiangere Sandro Bondi a chiunque sappia cos'è (o meglio cos'era) il patrimonio culturale.

Insomma: la crisi si è aperta perché il governo ha ritenuto di aver subito un'epica sconfitta elettorale, ma si è chiusa con lo stesso governo che prendeva a calci nel sedere ognuno dei 19 milioni di italiani che l'hanno sconfitto.

I più scafati osservatori notano che Gentiloni e il Quirinale sono riusciti a mettere in sicurezza i Servizi, sottraendoli al Giglio Magico. Può anche darsi che sia vero (tuttavia, in che Paese vivremmo se la partita fosse stata davvero questa?), ma l'unica cosa evidente ai comuni mortali è che l'ondata di sdegno che sta sollevando questo governo 'con pochissimo sangue' sortirà un unico risultato: far guadagnare ai 5 Stelle la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Anche senza Italicum: basta il Gentilonum.

Questo è quello che scrive il giornale che è stato tra i maggiori sostenitori di Renzi e del SI al referendum. Bisogna essere proprio ciechi per credere che con Renzi e il renzismo ci possa essre salvezza, e speranza di uscire dal baratro nel quale siamo precipitati.

La Repubblica, 13 dicembre 2016

Ieri sera, mentre i ministri giuravano al Quirinale, qualcuno faceva notare con ironia che il nuovo governo sarebbe stato perfetto se avesse vinto il Sì. In quel caso al posto di Gentiloni avremmo visto ancora Renzi, ma per il resto nessuna differenza. Maria Elena Boschi sarebbe stata premiata come in effetti è avvenuto: sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un posto chiave per il quale occorre esperienza, tatto e profonda conoscenza della macchina statale. Doti che l’ex ministra delle Riforme non ha mai mostrato di possedere, se non altro per via della giovane età. In questo caso, tuttavia, le sarà sufficiente tener d’occhio il calendario delle nomine nei grandi enti e negli altri centri di potere, badando che i prescelti non siano sgraditi al segretario del Pd. Luca Lotti sarebbe diventato ministro, sia pure senza portafoglio. E davvero lo è diventato, mantenendo peraltro il suo ufficio a Palazzo Chigi, con competenza sull’editoria e, per buona misura, anche sul Cipe. In caso di vittoria del Sì il ministro dell’Interno avrebbe potuto pretendere un premio alla propria lealtà. Lo ha ottenuto lo stesso, visto che Alfano è da ieri ministro degli Esteri, responsabile delle relazioni internazionali dell’Italia, forse la poltrona più importante.

Si pensava che fosse interesse del nuovo presidente del Consiglio marcare un qualche grado di autonomia e non consegnarsi mani e piedi alla polemica dei Cinque Stelle e della Lega. Invece il tema del governo fotocopia, agitato dalle opposizioni, acquista legittimazione e addirittura viene sbandierato da un segmento scontento e frustrato della maggioranza come il gruppo di Denis Verdini, rimasto a mani vuote. Quasi fotocopia, per la verità: si deve riconoscere che l’ingresso di Anna Finocchiaro, parlamentare competente e da tutti stimata, è una delle poche note positive. Insieme ad altre due. La prima è la nomina di De Vincenti a ministro della Coesione nazionale, pur se il governo avrebbe tratto vantaggio dalla sua permanenza a Palazzo Chigi come sottosegretario alla presidenza e gestore dei dossier più delicati (il lavoro che da oggi, come si è detto, dovrebbe esser svolto da Maria Elena Boschi).

La seconda novità è la decisione di Gentiloni di trattenere per sé le deleghe sui servizi di sicurezza che nel precedente esecutivo erano nelle mani di Minniti, persona affidabile a cui è stata data la responsabilità del Viminale. Non è dato sapere con certezza se in questa scelta abbia pesato il consiglio di Mattarella. Di certo è fallito il complicato percorso di cui si vociferava e che avrebbe dovuto concludersi con le deleghe assegnate a Luca Lotti, l’efficiente amico e consigliere di Renzi. Questo è il punto politicamente più rilevante della giornata. La prova indiretta che il governo Gentiloni vive, come è ovvio, dell’appoggio parlamentare del Pd e dei centristi, ma anche di una buona relazione fra il nuovo premier e il capo dello Stato. È in una certa misura, o almeno dovrebbe essere, una sorta di “governo del presidente” che si appoggia da un lato al Parlamento e dall’altro al Quirinale. Al punto che si poteva immaginare che l’influenza del Colle riuscisse a favorire la nascita di un esecutivo dal profilo più alto e soprattutto più innovativo.

Così non è stato e il calcolo di Gentiloni è oggi quello di non approfondire il solco con Largo del Nazareno. Dove in effetti Renzi agisce come se il referendum avesse regalato al Pd un successo da coltivare con cura. L’idea, un filo paradossale, è che il 41 per cento del Sì costituisce un patrimonio del Pd e del suo leader. Quindi il problema è quello di non disperdere quei voti e di metterli nell’urna delle prossime politiche. Il che spiega anche perché nessun esponente del No sia stato invitato a entrare nel governo semi-fotocopia. Si capisce che il cammino di Gentiloni è impervio, forse più di quanto egli stesso immaginasse. Tuttavia il futuro è ancora da scrivere. Il nodo della legge elettorale resta cruciale e qui i toni misurati e concilianti del presidente del Consiglio, che non vuole invadere lo spazio del Parlamento, permetteranno — si spera — alle parti politiche di avviare un negoziato serio. Non saranno le “larghe intese”, ma è chiaro che la legge avrà bisogno del concorso di Berlusconi. Il che apre scenari non del tutto prevedibili.

LIl Fatto Quotidiano, 11 dicembre 2016

Quella frase

l’ha ripetuta sei volte. In radio, in tv e sui giornali. Ed era una frase bella. Semplice. Rivoluzionaria. Era uno schiaffo in faccia alla vecchia politica. Era un concetto altruista e generoso.

Oggi, però, sappiamo che era fasullo. Matteo Renzi non lascia la testa del Partito democratico. «Se perdo troveranno un altro premier e un altro segretario», aveva scandito davanti alle telecamere di Virus. «Se non passa il referendum la mia carriera politica finisce. «Vado a fare altro», aveva garantito a Radio Capital. «Io non sono come gli altri», aveva giurato al Messaggero. «Torno a fare il libero cittadino», aveva confermato a un Bruno Vespa troppo navigato per non essere perplesso.

Così, mentre nel nome di Renzi l’Italia prova a darsi un nuovo governo, sui taccuini dei cronisti resta solo quel crescendo rossiniano di promesse e spacconate destinato a segnare per sempre la sua carriera e le nostre vite.

Eppure, anche noi ci avevamo sperato. Dopo aver raccontato a una a una le contraddizioni di un presidente del Consiglio nato rottamatore e adesso destinato a morire restauratore, Renzi ci era piaciuto quando aveva affrontato a viso aperto la sconfitta. Il suo bel discorso d’addio a Palazzo Chigi di domenica 4 dicembre ci era sembrato il trampolino per un possibile riscatto. Quando avevamo letto i retroscena del giorno dopo, conditi da frasi che raccontavano i suoi dubbi e la sua voglia di lasciare, ci eravamo detti: “Dai, per una volta sorprendi tutti, prenditi davvero un anno sabbatico. Parti! Vai in giro! Scopri quell’Italia che non hai voluto e saputo vedere”. Pensavamo, o meglio ci illudevamo, che il molto sangue democristiano che scorre nelle vene dell’uomo di Rignano potesse portarlo a rileggere la storia di Amintore Fanfani, il Rieccolo di montanelliana memoria.