la Nuova Venezia, 3-4 novembre 2017. Prosegue l'emersione di frammenti dello scandalo più grande del secolo: l'azione della banda denominata Consorzio Venezia Nuova, nato e cresciuto con l'obiettivo di trasformare il recupero dell'equilibrio ecologico della Laguna in un enorme affare basato sulla costruzione di un gigantesco insieme di opere in c.a. e acciaio.

Il "giallo" delle opere ambientali mai fatte: 266 milioni di euro di lavori di cui si è persa ogni traccia. Eppure era stata l'Unione europea a stabilire dieci anni fa che per chiudere la procedura di infrazione per "danni ambientali" provocati dai cantieri del Mose, il Consorzio avrebbe dovuto realizzare «interventi di compensazione» in laguna. Accantonando ogni anno le somme necessarie: 266 milioni che adesso mancano all'appello. Uno dei temi di cui si discuterà al prossimo Comitatone, convocato per il 7 novembre a palazzo Chigi. Due i temi all'ordine del giorno: la Legge Speciale (e il Mose) e le grandi navi, con la proposta del nuovo terminal a Marghera.

LE OPERE AMBIENTALI

SONO DIVENTATE CEMENTO

la Nuova Venezia, 3-4 novembre 2017. Sindaco, categorie, Città metropolitana e Regione tutti d'accordo per il nuovo mega progetto dell'archistar Zaha Hadid che porterà in Veneto un nuovo centro commerciale, altre strade e tanti turisti. Ma è di questo che si ha bisogno in una regione che ha un folle consumo di suolo e turisti da record? (m.p.r.)

Jesolo«Jesolo Magica dovrà essere un centro multiservizio non solo per gli jesolani, ma per tutti i turisti del litorale e soprattutto da Venezia». Il presidente dell'Aja, associazione jesolana albergatori, Alessandro Rizzante, lancia la carica degli operatori del turismo in vista delle futura apertura di uno dei centri commerciali, se così riduttivamente può essere descritto, più grandi e avveniristici in Europa. Un "monumento" di architettura moderna che sarà soprattutto accattivante e attirerà tanti visitatori all'interno di un circuito turistico più ampio che si unirà alle bellezze naturali, l'arte, la storia, l'intrattenimento. La paura iniziale dell'impatto sulla città e le attività commerciali sta lentamente svanendo tra le categorie di Jesolo che a puntate stanno apprendendo le prossime tappe della presentazione secondo i canali ufficiali. Dopo tanto silenzio, quasi il mistero che avvolgeva il progetto, ora si parla finalmente di date, investimenti, proiezioni. «Io credo che riflettendo sul futuro di un simile centro», aggiunge Rizzante, «Jesolo dovrà avere una viabilità e collegamenti moderni per portare qui tanti visitatori. E mi riferisco in particolare a una linea nautica per e da Venezia. Non possiamo più farne a meno dopo che il sindaco e presidente della Città Metropolitana Brugnaro ce l'ha presentata in estate. Jesolo sta crescendo di continuo nella qualità dei servizi e del commercio oltre che dell'ospitalità e accoglienza. Ormai dobbiamo ragionare sui grandi numeri del turismo, i circuiti internazionali e tutto l'anno. Ecco perché parlo di linea nautica, perché Jesolo Magica dovrà catalizzare grandi flussi, in primis da Venezia».

la Nuova Venezia, 3 novembre 2017

INVESTIMENTO DA 450 MILIONI

la Nuova Venezia, 4 novembre 2017

«JESOLO MAGICA, SI AL MEGA CENTRO

La città invisibile, 30 ottobre. L'incendio ha messo in luce quanto già da tempo si sapeva: gli scavi per la costruzione della Tav hanno progressivamente disseccato le sorgenti d'acqua privando il territorio di una risorsa importante.

Ottava giornata di fuoco e fumo, altri ettari di boschi resi estremamente infiammabili da oltre novanta giorni di siccità stanno bruciando inesorabilmente nonostante la lotta commovente che sfinisce Pompieri, Aib e volontari che non contano le ore, i pasti saltati e i veleni respirati. Loris Mazzetti – scrittore, giornalista e dirigente Rai che era venuto a trovarci giovedì per presentare il suo ultimo lavoro, “la profezia del Don” dedicato a un prete che non prometteva miracoli, (li faceva) – ha voluto trattenersi per altri due giorni per vedere di persona quel che stava succedendo nella Valle dei No Tav.

Di telecamere siamo invasi ma per inquadrare noi, la nostra ribellione contro chi – prima che qualcuno desse fuoco ai boschi ha bucato per decenni le nostre montagne, i recipienti millenari di acqua potabile e di quella – comunque di buona qualità – di fossi e torrenti che oggi sarebbe stata preziosa per difendere le case, oltre le piante. Milioni di metri cubi persi per sempre con la realizzazione – oltre mezzo secolo fa – della prima centrale in caverna a Venaus da parte dell’Enel e dei francesi di Edf che non appena appropriatisi del Moncenisio nel 1947 – come ritorsione per la guerra persa dall’Italia del duce – vi hanno costruito una della più imponenti dighe d’alta quota d’Europa, decapitando – allo scopo – una montagna trasformata in cava di inerti: la Carrier du Paradis che forse dovrebbe essere rinominata “dell’inferno”. Fino alla grande centrale in Caverna – questa Iren, ma sempre a Venaus – che dopo il versante Cenischia ha mezzo disseccato il versante Dora prelevando l’acqua fin da Pont-Ventoux per far girare le turbine dell’ingegner Garbati (anno 2006) . Versante che era già stato impoverito negli anni ‘70/’80 con lo scavo delle gallerie di raddoppio della ferrovia esistente (altro che storica) e successivamente, negli anni ‘80/’90, dallo scavo delle innumerevoli gallerie dell’Autostrada A32 del Frejus. Per finire – per adesso – con lo scavo del cunicolo della Maddalena di Chiomonte che appena terminato ci si è accorti di dover prolungare di mezzo chilometro e che – nonostante i soli 7 km di lunghezza e il piccolo diametro – di acqua ne ha dispersa e avvelenata in modo sproporzionato.

Mentre non si ricorda mai abbastanza che un expertise internazionale commissionato dagli stessi proponenti la galleria Tav Torino-Lione aveva quantificato nel fabbisogno di una città di un milione di abitanti l’acqua potabile che sarebbe sparita con lo scavo di 57 km di doppia galleria. Paolo Ferrero – naturalista e guardaparco – ha realizzato qualche anno fa un censimento delle sorgenti disseccate che mostra, attraverso delle slide comprensibili persino da un politico di professione, la evidente interrelazione tra il loro disseccamento e il progredire dello scavi di grandi opere.

Mentre scrivo sento l’ormai familiare rumore dei Canadair che fanno la spola ancora tra il lago di Viverone e le Pendici del Rocciamelone dove sta notte sono state evacuate altre borgate di Monpantero e alcune cascine, anche nel territorio della stessa Susa.

Ora quel che sto facendo – scrivere – so che è una attività che – per inutilità conclamata – è seconda solo alle visite pastorali dei politici di palazzo, come quella di ieri di Sergio Chiamparino che di ognuna di queste grandi opere è stato ed è un fan scatenato. La drammatica notte di Monpantero e Susa appena trascorsa speriamo lo inducano almeno a restarsene nel suo polveroso e fuligginoso ufficio di Piazza Castello e ad uscirne solo per andare a ricevere – a Portauova – il suo amico Matteo Renzi di ritorno dal comizio-omelia nella chiesa di Capaccio (Paestum) col collega De Luca per chierichetto.

Claudio Giorno, residente in Val Susa e fondatore del "Comitato Habitat" è tra gli animatori della campagna No Tav.

«Sardegna - Il milionario del Qatar ha comprato mezza Costa Smeralda e spinge per costruire. Intanto rimanda il via all’ospedale»

Prima la bandiera granata a nove punte ha sventolato sugli hotel dorati di Porto Cervo, poi sul grande ospedale che fu di don Verzé, infine sulla compagnia aerea Meridiana. Quando lo sbarco nell’isola ha passaporto qatariota è tutto un inginocchiarsi. Defunta la Sir di Rovelli e circoscritta la Saras dei Moratti nell’area di Cagliari, l’emirato è oggi la presenza economica estera più forte in Sardegna. Tutto è avvenuto in cinque anni: il primo colpo fa data al 2012, quando la Qia (Qatar Investment Foundation) compra la Costa Smeralda dall’indebitato finanziere americano Tom Barrack. Il pacchetto comprende quattro resort tra i più prestigiosi al mondo, la Marina, il Pevero golf club e 2.300 ettari di terre ancora vergini. Oggi l’unico proprietario è lui, l’emiro Tamin bin Hamad Al-Thani.

Un solo ostacolo rallenta l’espansione del suo braccio immobiliare “Sardegna Resort”: il Piano paesaggistico regionale (Ppr) del governatore Renato Soru: dal 2006 obbedisce al Codice del Paesaggio ed è l’unico argine all’avanzata del cemento. Per i qatarioti è un problema: i petroldollari ci sono, ma i progetti si infrangono sulla legge.

Il Mater è nato come struttura privata del San Raffaele di don Verzé e finito nel crac della fondazione Monte Tabor. Nell’estate 2014 arriva il fondo dell’emiro che lo rileva per 1,2 miliardi di euro dalle banche creditrici. Un’operazione costruita in anni di relazioni diplomatiche condite dai viaggi a Doha di Mario Monti ed Enrico Letta e che avrà in Matteo Renzi il suo più autorevole sponsor nonché padrino al taglio del nastro (maggio 2015). Il progetto sembra già approvato nel 2013 quando viene sottoscritta una manifestazione di intenti tra Cappellacci, allora governatore, Rashid Al Naimi, Ad del fondo Qatariota, e Giuseppe Profiti manager del Bambin Gesù (poi rinviato a giudizio in Vaticano per distrazione di fondi nella vicenda dell’attico del cardinale Bertone).

Ma il Mater rimane un’incompiuta e l’inaugurazione slitta: doveva arrivare a marzo 2015, ora pare si arrivi al 2018, ma c’è anche chi teme non aprirà prima del 2020. E mentre le date si rincorrono, la politica lavora per il Qatar. La cosa importante è non far scappare l’investitore d’oro, e così nell’imponente riforma sanitaria che ridefinisce la rete ospedaliera di tutta l’isola succede che il consiglio regionale voti a maggioranza bipartisan per posticipare al 2020 l’assegnazione dei posti letto per la sanità privata: fate con calma, la Regione e i malati possono aspettare. “Questa è buona politica, il Mater figlio di tutti, Cappellacci e Pigliaru, rende giustizia a un’intera classe”, festeggia il deputato Pd Giampiero Scanu.

la Repubblica, 2 novembre 2017 «Una leggina siciliana ha escluso sanzioni per i funzionari che non eseguono gli abbattimenti» (c.m.c.)

la Repubblica, 2 novembre 2017 «Una leggina siciliana ha escluso sanzioni per i funzionari che non eseguono gli abbattimenti» (c.m.c.)

All’ultimo piano della palazzina di via Giarretta, a Licata, la scorta che veglia sulla sua sicurezza sbarra l’accesso alla porta del dirigente dell’Urbanistica. Nella sua stanza, l’ingegnere Vincenzo Ortega continua a firmare ordinanze di demolizione di case abusive: sono già 111 quelle abbattute da aprile nel Comune dove, ad agosto, il sindaco Angelo Cambiano (finito anche lui sotto scorta per aver dato il via alle ruspe, e ora assessore in pectore di Giancarlo Cancelleri se il M5S dovesse vincere le elezioni regionali) è stato mandato a casa con una mozione di sfiducia da una larga maggioranza di consiglieri, alcuni dei quali proprietari di immobili fuorilegge.

Ma Ortega firma ormai quasi a malincuore. «Mi creda, non capisco più per chi sto lavorando e per che cosa. Mi hanno lasciato solo. Non mi sta più bene di essere additato come il cattivo della situazione. A mia moglie e a mio figlio che ogni giorno mi chiedono perché solo io, in Sicilia, firmo ordinanze di demolizione, non so più cosa rispondere. Ho spiegato loro che far rispettare sentenze della magistratura non è un atto nè eroico né politico ma soltanto un dovere. Ma loro mi dicono: e tutti i sindaci che si oppongono alle demolizioni e tutti i tuoi colleghi che non danno corso alle sentenze com’è che non succede nulla? La magistratura, la politica che fanno?».

La politica agisce dietro le quinte. In Sicilia, proprio nei giorni in cui la vicenda del sindaco di Licata, con grande clamore mediatico, diventava l’emblema della lotta all’abusivismo, l’Assemblea regionale ha approvato una modifica al testo unico dell’edilizia in modo tale da prevedere il commissariamento, in caso di inerzia nel rispetto delle norme, solo degli organi politici e non più dei funzionari pubblici. Insomma un “liberi tutti” della burocrazia sulla quale adesso la Regione non può più intervenire in caso di inadempienze.

Ingegnere Ortega, lei continuerà a firmare ordinanze di demolizione?

«Lo ripeto, con amarezza e senso di responsabilità. Non è una mia scelta. A Licata stiamo solo dando corso a sentenze della magistratura che, in moltissimi casi, arrivano con grande ritardo anche a 30 anni di distanza dagli abusi. Ci siamo dati come priorità di abbattere le case costruite in zona di inedificabilità assoluta, entro i 150 metri dal mare, che non possono essere oggetto di alcuna sanatoria. Io lavoro qui da vent’anni, conosco praticamente tutti i proprietari degli immobili che vengono demoliti, li incontro ogni giorno per strada, capisco il loro dolore, ma posso affermare che, su quelle case, l’abusivismo per necessità di cui molti parlano non esiste».

Si sente una mosca bianca, pensa di essere sovraesposto?

«In città si respira un’atmosfera che, se non è esplosiva come qualche mese fa, è comunque di tensione, anche se già una ventina di titolari di immobili ha demolito di propria iniziativa. Certo, vedere che in tanti altri Comuni siciliani, gravati da un abusivismo di importanti dimensioni, a cominciare dalla vicina Palma di Montechiaro, le demolizioni non vengono effettuate non aiuta né alla consapevolezza della situazione né tantomeno alla sua soluzione. Un anno fa mi hanno bruciato la macchina, io e la mia famiglia continuiamo a vivere sotto scorta. Mi chiedo: cosa succederà? Andremo avanti così e per quanto? Oppure magari tra qualche tempo ci troveremo a fare i conti con nuove norme e io passerò alla storia come il dirigente che ha privato della casa decine di persone?».

Lei intanto procede con le gare per le demolizioni?

«Sì, siamo alla terza e questo è un altro atto dolente. Perché gli abusivi non pagano e non pagheranno mai gli oneri di abbattimento che spetterebbero loro e i Comuni devono anticipare somme che non hanno. A Licata abbiamo già impegnato quasi due milioni di euro. Ecco, magari alla fine a bloccare le demolizioni sarà il fallimento di molti Comuni».

il Fatto Quotidiano, 31 ottobre 2017. Ferruccio Sansa intervista il meteorologo Luca Mercalli sui cieli colorati e gli inquinamenti dell'aria che respiriamo. (p.d.)

officinadeisaperi.it, 30 ottobre 2017. Negli anni del pensiero unico liberista (sia dei governi di centro-destra che di centro-sinistra) l’impetuosa avanzata della rendita fondiaria è andata di pari passo con la definitiva chiusura del welfare abitativo. Un'analisi e una proposta. Riferimenti in calce (p.d.)

La rendita immobiliare non è un concetto astratto, ma è la causa prima di un rapporto malato tra casa e territorio, come frane, alluvioni e terremoti dimostrano. Gli interessi congiunti di proprietari fondiari, imprese di costruzione e banche sono all’origine di un’espansione urbana incontrollata, di periferie degradate, di servizi inefficienti o inesistenti. Sono all’origine della carenza di alloggi pubblici, degli sfratti per morosità, delle abitazioni pignorate per l’impossibilità di onorare il pagamento del mutuo. In una parola, la rendita urbana ha, da un lato, falcidiato il reddito delle famiglie di ceto medio per il caro-casa, e dall’altro, ha generato un forte aumento del disagio e della povertà.

Il mio ragionamento, dunque, tende a escludere che si possa parlare di questione abitativa ignorando il ruolo e il peso della rendita in Italia. Vi sono studi della Banca d’Italia che spiegano come il declino industriale e produttivo dell’Italia sia andato di pari passo con la crescita impetuosa della rendita immobiliare, che solo dopo la crisi iniziata nel 2008 ha subito una relativa frenata. Basti pensare che l’ammontare complessivo annuo di stipendi e salari nel nostro paese (parliamo di cifre superiori a 400 miliardi di euro), da circa un ventennio a questa parte, è inferiore a quanto la rendita accumula ogni anno (Banca d’Italia). Ciò significa che c’è stato un colossale trasferimento di ricchezza dal lavoro alla rendita immobiliare e finanziaria. Mutui casa e canoni di locazione sono alcuni dei modi di questo trasferimento. La crescita delle diseguaglianze sociali in Italia è esattamente l’altra faccia della rendita.

Con una sostanziale continuità tra i governi di centro-destra e di centro-sinistra, negli anni del pensiero unico liberista, in Italia è stata dunque eliminata qualsiasi parvenza di welfare abitativo e si è alimentata e incentivata in tutti i modi la “casa in proprietà”. Si è creato così un forte squilibrio tra proprietà ed affitto: i proprietari che nel 1965 erano il 45% sono passati all’80% di oggi. Ciò è fonte di distorsioni nell’economia, nella società, nei consumi. L’asfittico mercato delle locazioni è quasi tutto in mano ai privati dopo la dismissione di quasi tutto il patrimonio abitativo degli enti previdenziali e di parte di quello gestito dagli ex Iacp.

Lo squilibrio tra offerta in proprietà e offerta in locazione – unito ai costi alti – è all’origine di fenomeni estesi di disagio, di precarietà e di esclusione abitativa. Le forme di lotta radicali, la radicalizzazione dei movimenti sono la conseguenza di un problema che non trova sbocchi attraverso i canali istituzionali. Ecco perché è riduttivo parlare di “emergenza abitativa”. Siamo in presenza, invece, di una “questione abitativa”, che è questione “strutturale”, con forti implicazioni sul reddito, sullo sviluppo, sull’ambiente, sulla crescita e sulla qualità urbana, sui rapporti sociali.

La chiave di volta per affrontare il disagio e le nuove domande abitative è dunque un cambio di paradigma, uno spostamento del baricentro delle politiche abitative dalla proprietà all’affitto. Riscoprendo il valore d’uso della casa. Mettendo in discussione la cosiddetta finanziarizzazione del mattone, che incorpora un’idea dell’abitare che è tutto “valore di scambio e poco o niente “valore d’uso”. Puntare oggi sull’affitto a un canone accessibile, comunque commisurato al reddito familiare, significa riscoprire il valore d’uso: l’abitazione come servizio alla famiglia. La casa a “geometria variabile”, adattabile, che cambia in base ai diversi percorsi di vita e di lavoro. Mano a mano che i componenti della famiglia aumentano o diminuiscono, vanno o tornano, studiano o lavorano (e magari capita più volte nella vita di ciascuno). Oggi, invece, rispetto a una domanda che richiede diverse tipologie di casa, anche di varia dimensione, con maggiori servizi condominiali e di quartiere, l’offerta è sempre la stessa, insufficiente, standardizzata, inadeguata. In una parola, rigida.

Ciò che segue è un’esplorazione del rapporto tra due figure: quella della città e quella della piattaforma. Esplorazione perché tratta il rapporto tra i due come campo d’indagine aperto e non dato a priori. La metafora, ossia guardare e descrivere l’una attraverso l’altra, mi sembra in questo caso la maniera migliore di definire questo rapporto.

Il punto di partenza è un intervento presentato a Città, spazi abbandonati, auto-gestione [1], giornata di discussione organizzata da Laboratorio Crash a Bologna il 3 ottobre 2017. Da un lato il proposito originale della relazione era quello di proporre alcuni strumenti di pensiero che fossero utili alla discussione e che permettessero di approfondire alcune modalità contemporanee di produzione neoliberale dell’urbano, dall’altro, l’uso della metafora come punto di snodo voleva e vuole ancora essere trasformativo. Prima di tutto perché permette di allargare il quadro spostando il fuoco sulle rappresentazioni della città, cioè sull’inevitabile pluralità di immagini che di essa si percepiscono, si fabbricano e si contestano; in secondo luogo perché permette di chiedersi se esistano possibilità di ribaltamento, di appropriazione o più semplicemente di utilizzo di questo rapporto tra città e piattaforma.

Ma che cosa si intende, nell’uso comune, per piattaforma? Nella maniera più generale possibile, essa è nome generico di strutture piane e resistenti […] che servono di base, di appoggio, di collegamento, o rendono possibile il passaggio, il movimento o determinate manovre. A mio avviso, però, la voce linguistica che meglio incorpora quell’immaginario che il senso comune le attribuisce oggi è quello di piattaforma digitale, ossia un agglomerato di hardware e software che permette di svolgere determinate operazioni.

Si tratta quindi di un dispositivo di facilitazione e di organizzazione, di un set di elementi e norme che regolano flussi, passaggi, spostamenti ed operazioni di diversa natura. Non a caso la figura della piattaforma si utilizza per descrivere le trasformazioni recenti dell’economia neoliberista, ed è facile immaginarne la continuità con l’impennata dell’economia dei servizi, della logistica, dei dati, il cui comune denominatore è, appunto, lo spostamento — sia esso di persone, beni oppure informazioni.

Le piattaforme neoliberiste

Il capitalismo delle piattaforme descrive la maniera in cui aziende come Amazon, Google, Facebook, Uber, Airbnb operano sul mercato. Volendo tracciare una linea che le attraversi: il loro core business è tanto la prestazione (spesso retribuita) di un servizio, quanto l’estrazione di valore dalle interazioni sociali che ne derivano. Per esempio: Uber riceve da un lato una percentuale della transazione user-driver; dall’altro si appropria di tutti i dati che può registrare dalla loro interazione come il percorso, numerose rilevazioni ambientali o persino i gusti musicali dell’utente.

Risulta evidente che, a causa del crescente peso economico e sociale che assumono, le piattaforme, in quanto entità reali, arrivano a ricoprire un ruolo di prim’ordine all’interno dell’assetto politico globale. Come descrive Benjamin Bratton [3], la planetary scale computation, cioè la diffusione planetaria del software e dei sistemi informatici, ha radicalmente trasformato il rapporto tra territorio e sovranità. Per descrivere quest’ultima non è più sufficiente riferirsi alle istituzioni politiche della modernità (Stati, regioni o municipalità), ma bisogna districare la “catasta” stratificata che comprende server e cloud, users e interfacce. Basti pensare ai violenti contrasti occorsi tra Google ed il governo cinese: in fondo si tratta di una lotta per la sovranità, seppur articolata in maniere (ancora) diverse. Il rapporto tra le piattaforme che compongono questa geografia emergente e le istituzioni che hanno governato lo spazio attraverso la modernità è una questione giuridica, politica ed economica di un certo peso [4].

Non volendoci qui occupare di piattaforme strettamente economiche, ma prendendole come spunto di partenza per tratteggiare una metafora, possiamo evidenziarne alcune caratteristiche:

- Quello della piattaforma è un modello economico che permette la costruzione di altri beni, servizi e tecnologie su di esso: è in questo senso un sistema sufficientemente adattabile e flessibile;

- Estraendo profitto dai dati, si pone in quanto intermediario e campo d’azione al tempo stesso, incorporando necessità intrinseche di registrazione e sorveglianza costanti;

- Traendo il proprio valore dalla quantità di dati di cui riesce a farsi portatore (dal punto di vista dell’utente, che li interroga, e dal punto di vista del proprietario, che li rivende) si basa sull’effetto rete, tendendo ad un assetto monopolistico; le grandi acquisizioni che caratterizzano il processo evolutivo delle piattaforme, come ad esempio il recente acquisto di Whole Foods da parte di Amazon, ne sono un esempio significativo;

- Pur presentandosi come forme plate o tabula rasa, ogni piattaforma contiene in sé un’idea decisamente politica, nel senso che permette alcune operazioni e ne vieta altre: è regolata da norme.

La città piattaforma

La città-piattaforma è un meccanismo perfetto, facilmente programmabile, un dispositivo dal funzionamento rapido e dall’uso intuitivo. Ricorrendo ad alcuni stereotipi, essa è l’habitat naturale del lavoratore flessibile e dinamico, strutturalmente precario, armato del suo arsenale di dispositivi e servizi on-demand che intersecano quelli offerti dalla città. La stessa cosa vale per la figura del turista globale. La città-piattaforma è un sistema aperto di opportunità, un agglomerato di hardware e software in cui un passaggio in automobile, un pasto a casa o un pernottamento in appartamento sono costantemente a portata di dito. A questa metafora possiamo collegare, forse, quei filoni ideologici che fanno della città un luogo che prima di tutto abbraccia o addirittura accelera le trasformazioni tecnologiche, sociali, economiche; e di conseguenza si presenta come spazio privilegiato di opportunità di crescita. Forse la città imprenditoriale di David Harvey, quella creativa di Richard Florida, fino alla tanto ripetuta quanto variegata figura della città smart, [6] tutte sono riconducibili alla metafora della piattaforma.

Dunque cosa succede oggi quando i giganti del platform capitalism guardano alla città? Un esempio recente lo propone Amazon, che ha pubblicato quest’anno un bando per selezionare il sito geografico per il suo secondo quartier generale [7]. Vale la pena di esaminare i requisiti minimi che permettono alle municipalità l’accesso alla selezione:

- un’area metropolitana comprendente più di un milione di abitanti;

- una popolazione diversificata;

- un ambiente aziendale.

Risulta peraltro necessario presentare:

- una lista di università locali e statistiche sulle qualifiche dei lavoratori locali;

- prove di facile accesso alla rete di trasporti pubblici, di tempi percorrenza inferiore a 45 minuti per raggiungere un aeroporto internazionale, di accesso alla rete autostradale inferiore a 2 miglia;

- presenza di connessione internet su fibra ottica e mappa di copertura significativa della rete cellulare;

- dati sulla congestione stradale.

Se è vero che questo esempio ci mostra il lupo mentre caccia, la città-piattaforma come agglomerato di opportunità, infrastrutture fisiche e capitale umano riappare con le stesse sfumature in progetti di natura diversa. Il programma di ricerca New Cities della californiana Y Combinator [8], votato a ripensare radicalmente la natura e la pianificazione dell’ambiente urbano, chiede, ad esempio: per quali attività bisogna ottimizzare la città? Come misurarne l’efficienza?

In conclusione, la metafora della città-piattaforma sembra descrivere, oggi, prima di tutto un meccanismo estrattivo. Nella sua dimensione fisica, in cui determinate infrastrutture accelerano la produzione di valore, e nella sua dimensione sociale, in cui ogni interazione diventa produttiva. La domanda che emerge, forse scontata ma in forte contrasto con le narrazioni che ne esaltano l’apertura e la semplicità di utilizzo, è: per chi? Vale la pena riesumare un’altra metafora utilizzata in precedenza, cioè quella del dispositivo. Questa volta però nel senso notoriamente attribuitogli da Foucault e così riassunto da Agamben [9]: “un insieme assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche [...]. Il dispositivo è la rete che si stabilisce fra questi elementi”. In quanto tale, il dispositivo ha sempre una funzione strategica concreta e si iscrive sempre in una relazione di potere. Non è difficile, penso, leggere quanto descritto prima e quotidianamente ci cattura attraverso questa definizione.

Oltre la metafora

La risposta più diffusa al rapporto città-piattaforma che oggi possiamo osservare è un’azione di tipo normativo: i governi urbani elaborano leggi che regolano la fornitura di determinati servizi, o addirittura li vietano. Lo testimoniano i numerosi tentativi di regolamentazione di alloggi Airbnb, o ancora meglio i recenti Uber ban diffusi in varie parti d’Europa, l’ultimo quello descritto con toni apocalittici a Londra - il quale apparentemente colpisce 40.000 driver presto disoccupati. Le cifre che caratterizzano questi spostamenti sembrano suggerire le difficoltà di questo tipo di azione, che rimane piuttosto limitata ed emergenziale.

Alcune suggestioni più radicali ci vengono forse dall’emergere del platform cooperativism [10], il cui intento di base è quello di costruire una proprietà democratica dell’internet e dell’economia che ne scaturisce. In posizione radicalmente antitetica rispetto al platform capitalism, il cooperativismo di piattaforma propone di adattare la tradizione cooperativista ai processi economici resi possibili dalle piattaforme digitali. Si conforma quindi come una rete globale di coops specializzate in ambiti diversi, dall’e-commerce solidale (Fairmondo) al lavoro freelance (Loconomics), dalle pratiche decisionali (Loomio) ai dati sulla salute (Midata) [11]. La differenza sostanziale rispetto alle piattaforme di tipo estrattivo è l’assetto proprietario della piattaforma stessa, in questo caso distribuito collettivamente tra i lavoratori. Il cooperativismo di piattaforma si pone apertamente come sfida alla corporate sharing economy.

All’interno di questa prospettiva sono collocate alcune piattaforme che mantengono una connessione evidente con gli spazi fisici e sociali della città, costruendo ad esempio modelli alternativi per affitti a breve termine - o meglio ad Airbnb. La più conosciuta di queste, ancora in fase di sviluppo, è Fairbnb: una cooperativa di residenti possiede e gestisce un software per prenotare affitti turistici brevi, con l’obiettivo di garantire ai viaggiatori un’esperienza più specifica e reinvestire i profitti in progetti di interesse locale, tesi a mitigare gli effetti negativi dell’impatto del turismo sulla comunità [12]. Lo stesso assunto di base sottende ad altre piattaforme, per ora immaginarie: Allbnb, Munibnb e Cobnb [13].

Certo, la trappola costituita dal mito della comunità, della sua utopia pacificata e dei suoi conseguenti meccanismi di chiusura ed esclusione resta in agguato. Eppure questi esperimenti lasciano immaginare una gestione radicalmente diversa delle risorse urbane: non più monopolistica ma distribuita tra i partecipanti, non votata all’accumulazione di risorse ma re-direzionata su politiche di protezione sociale.

Com’è fatta la città osservata attraverso il cooperativismo di piattaforma? È possibile immaginare una fotografia alternativa, una potential politics che emerga dalla città-piattaforma attuale [14] e riscriva questa metafora?

Riferimenti

[1] I materiali relativi alla giornata sono disponibili su infoaut.org.

[2] Il saggio di riferimento sul tema è Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2016); trad. it. Nick Srnicek, Capitalismo Digitale (Roma: LUISS University Press, 2017).

[3] Benjamin Bratton, The Stack. on Software and Sovereignty (Cambridge, MA: MIT Press, 2015).

[4] Una riflessione significativa viene di nuovo da Nick Srnicek, “We Need to Na- tionalise Google, Facebook and Amazon. Here’s Why”, The Guardian, August 2017,

[5] Cfr. Rob Kitchin, Tracey P Lauriault, and Gavin McArdle, Data and the City (London: Routledge, 2017).

[6] Cfr. David Harvey, “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism”, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography 71, no. 1 (1989): 3–17, http://www.jstor.org/stable/490503, Richard Florida, The Rise of the Creative Class. and How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life (New York: Basic Books, 2002); per un approccio critico nel vasto mare di pubblicazioni sulla smart city, si veda Alberto Vanolo, “Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy”, Urban Studies 51, no. 5 (2014): 883–98.

[7] Amazon ha la sua sede centrale a Seattle da oltre vent’anni. A settembre 2017 l’azienda annunciato pubblicamente di accettare candidature da varie città americane tramite la HQ2 Open Call. I punti seguenti sono tratti dalla HQ2 Request for Proposals.

[8] Cfr. Announcing New Cities.

[9] Giorgio Agamben, Che Cos’è Un Dispositivo? (Milano: Nottetempo, 2006).

[10] Cfr. Trebor Scholz, “Platform Cooperativism” (Rosa Luxemburg Stiftung, 2016); trad. it. Disponibile su alleanzacooperative.it.

[11] Un elenco piuttosto completo è disponibile su platform.coop.

[12] Cfr. fairbnb.coop.

[13] Cfr. Il contributo di Janelle Orsi in Nathan Schneider, “5 Ways to Take Back Tech”, 5 Ways to Take Back Tech, May 27, 2015.

[14] Cfr. Ugo Rossi, “The Variegated Economics and the Potential Politics of the Smart City”, Territory, Politics, Governance 4, no. 3 (2016): 337–53.

Note bibliografiche

Agamben, Giorgio. Che Cos’è Un Dispositivo? Milano: Nottetempo, 2006.

Bratton, Benjamin. The Stack. on Software and Sovereignty. Cambridge, MA: MIT Press, 2015.

Florida, Richard. The Rise of the Creative Class. and How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002.

Harvey, David. “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism.” Geografiska Annaler. Series B, Human Geography 71, no. 1 (1989): 3–17.

Kitchin, Rob, Tracey P Lauriault, and Gavin McArdle. Data and the City. London: Routledge, 2017.

Rossi, Ugo. “The Variegated Economics and the Potential Politics of the Smart City.” Territory, Politics, Governance 4, no. 3 (2016): 337–53.

Schneider, Nathan. “5 Ways to Take Back Tech.” 5 Ways to Take Back Tech, May 27, 2015.

Scholz, Trebor. “Platform Cooperativism.” Rosa Luxemburg Stiftung, 2016. Srnicek, Nick. Capitalismo Digitale. Roma: LUISS University Press, 2017.

———. Platform Capitalism. Cambridge: Polity, 2016.

———. “We Need to Nationalise Google, Facebook and Amazon. Here’s Why.” The Guardian, August 2017.

Vanolo, Alberto. “Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy.” Urban Studies 51, no. 5 (2014): 883–98.

il manifesto, 29 ottobre 2017. Due incontri paralleli a Milano che esprimono un grande conflitto della globalizzazione capitalista: quello tra gli sfruttatori dell'acqua, che vogliono diventare più potenti, e quello degli assetati o sfrattati, che vogliono sopravvivere.

Il 5 e il 6 novembre si svolgerà a Milano l’incontro dei ministri della salute del G7.

Gli argomenti in agenda sono: le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici, al quale verranno dedicate 3,5 ore di discussione; la salute della donna e degli adolescenti 1,5 ore, e la resistenza antimicrobica 1 ora. Tempi sufficienti, secondo i ministri, per arrivare ad una solenne dichiarazione finale su questioni la cui rilevanza è fondamentale per il futuro dell’umanità. Considerato che a quei tavoli siederanno i massimi responsabili dell’attuale modello di sviluppo è fin troppo facile immaginare che, al di là delle parole, vi sarà il vuoto.

Decine di associazioni impegnate in difesa della salute a livello locale, nazionale e internazionale hanno costituito il comitato «Salute senza padroni e senza confini» e, insieme al Gue, gruppo parlamentare «Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica» e al gruppo consiliare «Milano in Comune», hanno organizzato a Milano due iniziative.

Sabato 4 novembre un «Forum internazionale per il diritto alla salute e l’accesso alle cure»

Domenica 5 novembre si svolgerà un incontro tra i movimenti italiani attivi nella difesa della salute per organizzare insieme delle campagne nazionali. I temi del Forum sono: «la disuguaglianza sociale come determinante di malattie», nel 2012 l’effetto Glasgow aveva dimostrato come il tasso di mortalità fosse strettamente correlato alle condizioni sociali della popolazione, l’Istituto Mario Negri ha documentato lo stesso fenomeno a Milano.

«L’accesso alle cure», il 50 % delle persone colpite dal virus Hiv nel mondo ne sono prive e l’accesso ai farmaci salvavita non è più garantito nemmeno nel mondo occidentale come testimonia la vicenda del Sofosbuvir per l’epatite C.

«La privatizzazione dei servizi sanitari» vera preda del mercato globale ma anche locale come dimostra, ad esempio, il tentativo della Regione Lombardia di sostituire, nell’assistenza a 3.350.000 cittadini con patologie croniche, il medico di famiglia con un gestore, società per lo più private finalizzate al profitto.

E infine «Le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici». Amitav Gosh, noto romanziere bengalese, ha recentemente pubblicato un saggio: «La Grande Cecità», quella dei cambiamenti climatici. L’accusa è, alla letteratura mondiale, di essere centrata su l’umano e i suoi diritti, e di aver ignorato il «non umano», indifferente ai destini della terra, dell’acqua e dell’aria, relegati tutti nella letteratura di serie B: la fantascienza. Eppure di cambiamenti climatici ci si ammala e si muore; per l’Oms potrebbero provocare 12,6 milioni di decessi tra il 2030 e il 2050. 250.000 morti in più ogni anno: per malnutrizione, malaria, diarrea. 20.000 morti per colpi di calore nella sola Europa. A questi numeri andrebbero aggiunti i morti per la maggior concentrazione di inquinanti nell’atmosfera dovuti all’assenza di piogge: 500.000 deceduti in Europa, 90.000 in Italia e 9 milioni nel mondo.

Ma la vera tragedia del cambio climatico è l’acqua. Siccità e alluvioni agiscono pesantemente nel ridurne la sua disponibilità. Nel 2050 verrà a mancare il 50% del necessario e a farne le spese saranno i poveri della Terra, i 900 milioni di persone prive di acqua potabile. La corsa all’accaparramento delle terre fertili e degli invasi da parte delle multinazionali e dalla Cina e dall’Arabia saudita è da tempo iniziata e i mutamenti climatici l’accentueranno sempre più. Le grandi dighe prolificano in Asia e in Africa con il loro seguito di profughi e di guerre e le multinazionali degli acquedotti Suez – Veolia – Thams Water – Rwe ecc.. premono con maggior forza per la privatizzazione dei rubinetti di tutto il mondo.

Le stime dell’alto commissario delle Nazioni Unite parlano di 79 guerre in corso per cause ambientali e appropriazione di risorse. Nella guerra del Kashmir (100.000 morti) ci sono le dighe sul fiume Indo e la concorrenza tra India, Pakista, Cina. L’Egitto è una polveriera di 90 milioni di persone che vivono attorno al Nilo aggredito dalle dighe dell’Etiopia. La guerra in Siria avviene dopo 5 anni di siccità e di dighe turche sul Tigri. Le guerre ai kurdi hanno acqua e petrolio sullo sfondo.Nella contabilità mondiale 3 miliardi di persone sono considerati da «qualcuno»: insostenibili esuberi.

Beni comuni salute del pianeta e salute pubblica vanno insieme e vanno collocate in cima alle nostre priorità.

Vittorio Agnoletto comitato «Salute senza padroni e senza confini». Emilio Molinari contratto mondiale dell’acqua

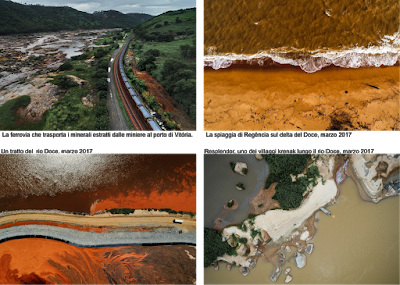

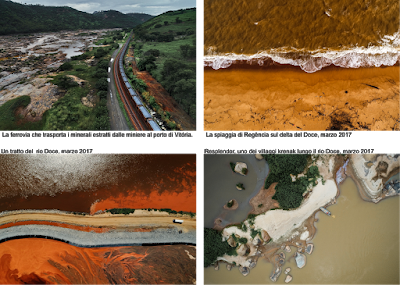

Internazionale, 27 ottobre. A due anni dal crollo della diga Da Taille di Fundao, costruita per contenere gli scarti della miniera di ferro Sanmarco sul Rio Doce, una documentazione della trasformazione devastante dell'ambiente e delle comunità lungo il bacino del fiume. (i.b)

Il 5 novembre 2015 una diga è crollata nel villaggio di Bento Rodrigues, vicino a Mariana, nel Brasile sudorientale. Era stata costruita per contenere gli scarti di lavorazione di una miniera di ferro di proprietà della Samarco, una joint venture tra l’azienda brasiliana Vale e l’australiana Bhp Billiton.

|

| I villaggi e le comunità danneggiate dall'ondata dei detriti ferrosi Fonte: www.telesurtv.net |

Sessanta milioni di metri cubi di riiuti tossici si sono riversati nel rio Doce prima di sfociare nell’oceano Atlantico, percorrendo più di 850 chilometri negli stati di Minas Gerais ed Espírito Santo. In quello che è stato definito il peggiore disastro ambientale nella storia del Brasile sono rimaste uccise 19 persone. La valanga di fango ha sommerso interi paesi tra cui Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, ha distrutto impianti elettrici e infrastrutture, e ha inquinato fonti di acqua potabile. A due anni dal disastro, le comunità che vivevano nella zona e usavano il fiume per irrigare i terreni agricoli e per pescare, hanno perso la loro fonte di sopravvivenza.

Le attività della Samarco sono state bloccate subito dopo il disastro. Nell’ottobre del 2016 un tribunale brasiliano ha accusato di omicidio 22 persone, tra cui alcuni dirigenti dell’azienda, ma a luglio del 2017 il processo è stato sospeso per accertamenti sullo svolgimento delle indagini.

Nicoló Lanfranchi ha realizzato questo progetto nel corso di due viaggi. Il primo nel 2015, un mese dopo il crollo della diga, e il secondo nel 2017 grazie a una borsa di studio della fondazione Bild Kunst.

|

| Fonte: http://www.nicolanfranchi.com/watu-death-of-a-river/ |

|

| Fonte: http://www.nicolanfranchi.com/watu-death-of-a-river/ |

la Nuova Venezia, 28 ottobre 2017. «Al centro della discussione, la crisi degli Stati democratici occidentali e la sempre maggiore richiesta di amministrazione a scapito della rappresentanza». (m.p.r.)

Venezia. «Finalmente cominciamo a parlare di quello che succede nel mondo anche qui in Veneto. Dire che l'indipendentismo è chiudersi significa non aver capito niente. Lo Stato non è come una madre, che non scegli. È più un telefono, se funziona lo usi altrimenti lo cambi. Il centralismo degli Stati sta finendo, e nessuna strada è esclusa, neanche quella dell'indipendenza». Le parole di Antonio Guadagnini, consigliere regionale per SiamoVeneto e firmatario di due progetti di legge sull'indipendenza, hanno aperto la lectio magistralis di Parag Khanna a palazzo Franchetti, a Venezia.

lacittàinvisibile, 27 ottobre 2017«Il turismo non è solo bancarelle e code ai musei. È molto di più: un’industria e un sistema di governo del territorio, che arriva a plasmare le città e il territorio circostante» (c.m.c.)

lacittàinvisibile, 27 ottobre 2017«Il turismo non è solo bancarelle e code ai musei. È molto di più: un’industria e un sistema di governo del territorio, che arriva a plasmare le città e il territorio circostante» (c.m.c.)

La riflessione intorno a Il selfie del mondo di Marco D’Eramo ha inaugurato il ciclo di incontri La fabbrica del turismo nelle città d’arte: il caso Firenze organizzato presso lo Spazio InKiostro.

La presenza di Marco D’Eramo, il 21 ottobre scorso davanti ad una sala strapiena, è stata utile per delineare insieme l’oggetto delle analisi e delle categorie con cui meglio cogliere le diverse articolazioni che danno forma al “turismo” contemporaneo. Si tratta infatti di una vera e propria “industria pesante”, la cui potenza può essere paragonata a quella dell’industria metalmeccanica degli anni ’60. Il turismo si intreccia, ed egemonizza, la produzione dei mezzi di trasporto (aerei, autobus), l’edilizia (costruzione di nuovi villaggi, case vacanza), la viabilità e l’accoglienza (nuove strade, nuovi aeroporti), l’urbanistica (centri storici vetrina ed espulsione dei cittadini storici), il mercato del lavoro (flessibilità e sommerso), la cultura (grandi eventi) e tanto altro ancora. Insomma il turismo come macchina del capitalismo contemporaneo, che per essere compreso deve essere posto dentro, appunto, un contesto di sistema.

La “fabbrica del turismo” va a riempire un vuoto lasciato da altri sistemi produttivi, imponendosi come monocultura industriale (come Torino o Detroit degli anni ’60 e ’70, le città dell’auto) anche a causa dei mancati o insufficienti investimenti su nuovi modelli di produzione del reddito e utilizzo delle risorse.

Nel caso di Firenze e dell’Italia il turismo va poi contestualizzato nel sistema capitalistico nazionale, che si basa comunque sul sommerso e il lavoro nero, in un paese in stasi economica dal 1991: in questo contesto il turismo emerge come unica risorsa economica per il Pil del bel paese. Ecco quindi dei buoni motivi per sostenere che le lamentele contro i “turisti” servono in realtà per spostare la critica dal capitalismo al viaggiatore in sandali e bermuda. E per sollecitare una politica, locale ma anche nazionale e internazionale, che il turismo governi e regolamenti nell’ottica della ridistribuzione delle risorse e della ricchezza.

D’Eramo ci ha offerto un’altra riflessione importante. Riguarda il disprezzo con cui spesso i turisti vengono descritti e il tentativo di differenziare, in molte discussioni, viaggiatori “buoni” versus turisti “cattivi”. Questa rappresentazione ha le proprie radici nell’800, quando la borghesia cominciò ad adottare comportamenti fino ad allora prerogativa dell’aristocrazia, che si vendicò svilendoli. Con la massificazione del turismo, e il passaggio dalle vacanze alle ferie negli anni del secondo dopoguerra, assistiamo a un acuirsi dello sprezzo con cui il “gregge di turisti” – espressione coniata, ci dice D’Eramo nel libro, a metà ‘800 da Joseph Arthur de Gobineau, tra i primi teorici del pensiero razzista moderno – viene descritto. Si tratta del classico schema per cui i ceti inferiori rincorrono le pratiche delle classi superiori, che così si svalutano; pensiamo, in altro campo, all’educazione nel momento in cui diventa “di massa”. La consapevolezza di questo fenomeno è molto utile per sgombrare il campo da stereotipi prima di iniziare un approfondimento critico.

Le domande che ci siamo posti, e a cui cercheremo di rispondere nei prossimi incontri, sono secondo noi cruciali per riportare la discussione nell’alveolo della politica e della critica di sistema: chi si arricchisce con il turismo? Chi ci perde? Chi e come andrebbe governato, affinché non sia soprattutto, come spesso accade, un’economia di rapina per molti cittadini e molti luoghi toccati dal turismo di massa?

Programma

giovedì 23 novembre, 18.00

Il lavoro nel tempio del turismo di massa. Fra lustrini e precarietà

martedì 5 dicembre, 18.00

Cultura usa e getta

martedì 19 dicembre, 18.00

Turismo di massa e città: da Barcellona a Berlino cosa si muove intorno a noi

Tutti gli incontri si terranno allo Spazio InKiostro in via degli Alfani 49 a Firenze

che-fare.com 27 ottobre 2017. Annuncio di un laboratorio di quartiere «nato con l’idea che sia necessario ripartire dai luoghi e dalla comunità per produrre nuove relazioni sociali e culturali». (c.m.c.)

che-fare.com 27 ottobre 2017. Annuncio di un laboratorio di quartiere «nato con l’idea che sia necessario ripartire dai luoghi e dalla comunità per produrre nuove relazioni sociali e culturali». (c.m.c.)

Come è possibile generare connessioni e trasformare la vulnerabilità in risorsa? Come è possibile far emergere la conoscenza tacita di un quartiere e mutare uno spazio in un luogo vivo che risponde a desideri e aspirazioni degli abitanti?A queste domande abbiamo provato a dare risposta durante il laboratorio “Co-progettare soluzioni per lo spazio pubblico e la comunità: una nuova biblioteca sociale all’aperto“ nel parco della “Trax Road”, quartiere 167 di Lecce nell’ambito del Festival "Conversazioni sul Futuro".

Il workshop, dedicato alla co-progettazione di idee e soluzioni nuove per una piazza all’aperto, è nato con l’idea che sia necessario ripartire dai luoghi e dalla comunità per produrre nuove relazioni sociali e culturali. Gli usi della piazza e la progettazione di una biblioteca all’aperto come modo per far interagire le persone permettono di costruire un significato nuovo del luogo e rispondere ai bisogni delle persone che lo abitano.

Cinque sono le parole chiave che ci hanno guidato nel percorso :

1. Generatività come capacità di trasformare spazi e relazioni partendo da una domanda autentica di ricerca, dove non è possibile quindi far leva sul “bisogno di” ma anche dal “desiderio di” (M. Magatti);

2. Conversazione come strumento privilegiato per “rammendare e connettere” e per innovare (P. Venturi-S. Zamagni) ciò che è stato diviso spazialmente e socialmente nel territorio;

3. Bene comune come orizzonte a cui tendere nel immaginare il valore d’uso di un bene: il passaggio dalla “comunanza” al “comune” (E. Ostrom) postula un orientamento collettivo e una comunità produttiva di saperi e di progettualità;

4. Conoscenza tacita come elemento da ricercare e far emergere affinché si possa contare una “asset class di risorse” prima dormienti (M. Polanyi), capaci di rispondere alle funzionalità e ai desideri di chi abita un luogo;

5. Felicità come aspirazione collettiva (A. Appadurai) che permette ai cittadini di sviluppare la felicità individuale e che spesso viene sostituita dall’utilità individuale.

Per dare vita alla nascita sociale di uno spazio abbandonato ma ricco di potenzialità abbiamo esplorato il territorio con gli occhi di un “everydaymaker”, di un cittadino qualunque che vuole esperire e godere di un luogo incontrandolo e generando relazioni. La passeggiata esplorativa ha permesso di incontrare abitanti e commercianti e di instaurare un dialogo sui loro bisogni; un tempo lento che ha permesso di riflettere e immaginare il “già e non ancora” che quegli spazi potevano ospitare.

Le idee prototipate dentro il laboratorio sono nate dalla valorizzazione dell’esistente e utilizzando la cultura come attivatore sociale: dalla rivalutazione dell’artigianato e dei saperi alla cura del verde pubblico; dal percorso di avvicinamento alla lettura che utilizza le facciate dei palazzi attraverso una bacheca collettiva, fino ad immaginare una call per le associazioni presenti nel territorio al fine di “mettere in mostra” la ricchezza del quartiere.

Il gruppo dei progettisti ha pensato che per valorizzare le conoscenze tacite sarebbe utile realizzare una sartoria popolare che abbia luogo prima nelle case degli abitanti e poi nella piazza e che possa produrre dei “manuali fai-da-te” a disposizione di chiunque voglia usufruire della sartoria e imparare. La musica come medium per attivare relazioni è al centro dell’idea dei 167giri Dj per un giorno che invita gli abitanti a scendere in piazza e a portare i loro vinili, cd e ad organizzare una festa di quartiere insieme a tornei di giochi giganti.

Siamo partiti dall’idea di progettare una biblioteca sociale e siamo arrivati a lavorare sul creare relazioni in un territorio, a costruire servizi di welfare soft che possano supportare le persone nella quotidianità, a progettare eventi culturali che possono arricchire la vita di chi abita uno spazio che è stato relegato a chiamarsi come la strada che lo attraversa, 167, e che è in cerca di un’identità che va svelata.

Questo spazio ha bisogno di cura: la cura di chi lo abita, di chi lo attraversa, di chi come noi lo osserva con occhi nuovi e ne vede infinite potenzialità. Una biblioteca come piazza del sapere potrebbe sollevare dall’isolamento chi abita la Trax Road.

Il processo è già in atto e richiede un supporto e un’attenzione costante da parte dalla pubblica amministrazione ma soprattutto l’individuazione di una minoranza (profetica) di abitanti che cominci a prendersi cura della ricchezza che esiste per dare al quartiere 167 una nuova identità.

la Repubblica, 26 ottobre 2017 «Benvenuti al gran luna park delle mostre inutili.Un saggio di Tomaso Montanari e Vincenzo Trione attacca il sistema delle esposizioni blockbuster» (c.m.c.)

la Repubblica, 26 ottobre 2017 «Benvenuti al gran luna park delle mostre inutili.Un saggio di Tomaso Montanari e Vincenzo Trione attacca il sistema delle esposizioni blockbuster» (c.m.c.)

la Repubblica, 26 ottobre 2017«Consumiamo tre metri quadrati al secondo. Il censimento. Abusivismo, cemento abbandono delle campagne, assenza di pianificazione: il rapporto dei primi.Stati generali del nostro territorio» (c.m.c.)

la Repubblica, 26 ottobre 2017«Consumiamo tre metri quadrati al secondo. Il censimento. Abusivismo, cemento abbandono delle campagne, assenza di pianificazione: il rapporto dei primi.Stati generali del nostro territorio» (c.m.c.)

Corriere del Veneto, 25 ottobre 2017. «La Regione vuole le competenze che sono già della Città metropolitana. Il nodo al Comitatone». A Napoli dicono: "Mbbruoglio aiutame. Intanto, i poteri reali li ha la banda CVN.

Venezia. Chi gestisce la laguna, controllerà anche il Mose. Ed è affollata la schiera di pretendenti: la Città Metropolitana che le competenze le ha già e manca solo l’ultimo miglio del decreto attuativo, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche che con la nuova presidenza di Roberto Linetti ha ritrovato vigore e autorevolezza nella gestione della salvaguardia. E lunedì si è accodata ufficialmente anche la Regione, che è entrata nella partita dalla porta del disegno di legge sull’autonomia approvato dalla giunta Zaia dopo il referendum. Tra i 56 articoli ce n’è uno, il 29, che rivendica la gestione del demanio marittimo; della costruzione, bonifica e manutenzione dei porti; della difesa delle coste. E della salvaguardia di Venezia. Tutte funzioni dell’ex Magistrato, abolito dopo la scandalo MoSE.

Il disegno di legge approvato l’altro ieri, in realtà è lo stesso che la giunta su proposta del governatore Luca Zaia aveva già validato a marzo del 2016, dunque è da un po’ che Palazzo Balbi accarezza l’idea. Ma per legge le competenze ora come allora erano già della Città Metropolitana, ente non troppo caro alla Regione: nell’agosto 2014, su proposta del deputato Pd Andrea Martella, i poteri furono trasferiti grazie ad un emendamento e quel passaggio di consegne è legge dallo scorso anno. «Questa ipotesi della Regione contrasta con la legge approvata l’anno scorso, che disponeva che le competenze sulla laguna sarebbero state trasferite al Comune - conferma Martella - competenze di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell’ambiente lagunare, di polizia lagunare e organizzazione della vigilanza lagunare nonché di tutela dell’inquinamento delle acque. È vero, mancano i decreti attuativi e su questo il governo è un po’ in ritardo, ma la linea è stata tracciata. Zaia andrà misurato sulla capacità di chiedere le competenze dell’articolo 116 della costituzione e questa non è prevista, dunque meglio che eviti richieste astruse, che peraltro darebbero vita a un nuovo centralismo regionale».

Neocentralismo veneto? Il sindaco Luigi Brugnaro schiva la polemica ma le competenze sono una partita che sta trattando con Palazzo Chigi: «Abbiamo parlato di tutto col presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, anche dei poteri dell’ex Magistrato alle Acque». Il decreto attuativo è alla firma e sarà uno dei temi all’ordine del giorno del Comitatone del 7 novembre. La Regione smorza la polemica. «La legge c’è ma manca il decreto attuativo e c’è sempre il tema dell’operatività e delle risorse - nota l’assessore allo Sviluppo Roberto Marcato - Noi chiediamo queste competenze per essere più efficaci. E poi lo declineremo in accordo con la Città Metropolitana, con la quale stiamo lavorando a strettissimo contatto su Porto Marghera. Nessuna volontà di scippare competenze».

Eppure il problema delle funzioni date con parsimonia alla Città c’è: l’urbanistica è stata ritirata a Ca’ Corner ma non alle altre Province e non è mai più tornata a casa. Sarà il tema caldo delle consultazioni della Regione con gli enti locali sul progetto di legge dell’autonomia che dovrà approvare il consiglio Regionale. L’articolo 116 della Costituzione dispone che le maggiori competenze possono essere chieste «sentiti gli enti locali». La partita è aperta.

Corriere del Veneto, 25 ottobre 2017. Un lungo e costoso intervento di recupero e restauro dicono. Trattasi in realtà di nuova costruzione in cui si è conservato solo una facciata. Per farne cosa? «un tempio dello shopping popolare». (m.p.r.)

Venezia. Nella sua lunga storia è stato birreria e albergo, quindi sede di uffici, poi comando dei vigili, anche magazzino e perfino mensa. Ora è pronto a cambiare ancora vita, trasformato in tempio dello shopping popolare, a pochi passi da piazza San Marco. Il complesso «ex Pilsen», costituito da quattro edifici interconnessi e affacciato sul bacino Orseolo, venerdì riaprirà al pubblico sotto le insegne del colosso della moda Zara, trasformandosi nel primo negozio del marchio spagnolo in centro storico (senza il reparto «home»). Una nuova vita dopo anni di battaglie legali, polemiche, ma soprattutto al termine di un intervento di recupero e restauro difficile, durato quasi quattro anni e arrivato a costare più di 14 milioni di euro. Il palazzo è di proprietà della Mediterraneo Sviluppo di Piero Coin che ha affidato i restauri allo studio dell’architetto Alberto Torsello.

La facciata in «cocciopesto» è pressoché identica, con le vetrine, le finestre e la balconata uguali a quelle di inizio Novecento. La complessità dell’intervento sta nella sua «invisibilità». «All’interno infatti è stato cambiato tutto, mantenendo solo i muri perimetrali e costruendo uno scheletro di acciaio, legno e tiranti per sostenere l’intero edificio mentre smontavamo piani e solai – spiega Torsello – In quella fase non dormivamo la notte, preoccupati da tutto». Le demolizioni prima e le costruzioni sono state rocambolesche per l’impraticabilità dei canali vicini: in bacino Orselolo lo spazio è tutto delle gondole, e anche se ci fosse stato campo libero, in realtà curve e percorsi dei canali per eventuali barche sono davvero minimi.

«Durante il giorno sbriciolavamo calcinacci e li chiudevamo sottovuoto, perché occupassero meno spazio possibile – continua l’architetto – poi, durante la notte, li trasportavamo fino alla barca che ci aspettava in Canal Grande usando carriole elettriche». Lo stesso criterio ha anche guidato la scelta dei materiali e delle tecniche per la ricostruzione, ecco perché nei locali si avranno putrelle e bulloni a vista, testimonianza dei faticosi compromessi di operai e progettisti. Diversa la sorte dell’ala ottocentesca, affacciata sulla Frezzaria: lì, dove il piano terra comune a tutto il complesso era già occupato dai negozi, ci si è limitati ad un restauro conservativo, cambiando solo gli elementi troppo deteriorati per resistere (arrivando a volte a sostituire i singoli mattoni sfilandoli dai muri).

All’interno, dove tutto diventerà un ambiente unico, il cambio di passo sarà evidente: le travature in acciaio cederanno il posto ai vecchi soffitti, in un accostamento peculiare di antico e moderno. All’esterno, invece, quasi niente tradirà l’intervento: uguali le facciate, uguali gli stucchi (rossi per l’ala novecentesca, gialli per quella del secolo precedente). L’unico segno diverso (e all’inizio contestato) è il muro laterale di congiunzione, che si intravede sopra il tetto dell’Hard Rock Café: qui, per mascherare il cambio di livello e l’adeguamento dei piani, è stata innalzata una parete aggiuntiva, con alte finestre a feritoia in pietra d’Istria capaci di ingannare gli osservatori.

In totale l’ex Pilsen ora conta una superficie di 2.800 metri quadri (contro i precedenti 3.400, che comprendevano alcuni solai aggiuntivi) di cui solo 1.500 saranno adibiti a spazio commerciale, mentre il resto verrà occupato da magazzini, elevatori, collegamenti e scale di emergenza; quattro le scale mobili previste - una per piano, ma solo in salita – mentre i soffitti spazieranno da un’altezza di 3,70 metri fino a sfiorare i sei. «Avremmo potuto trasformare il palazzo in albergo, c’era già il progetto e l’autorizzazione – spiega Coin – Si trattava però di un piano senza respiro, con tante piccole camere e quote basse. Sicuramente avrebbe garantito un ottimo ritorno commerciale, ma non avrebbe aggiunto niente alla città».

Come, quando e perché «si è deciso che Venezia non era una “città”, ma solo il quartiere turistico di una grande conurbazione che aveva bisogno di grandi opere infrastrutturali per massimizzare l’accessibilità al centro»

Dice Italo Calvino a proposito di Maurilia «città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome… anche i nomi degli abitanti restano uguali… ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati dèi estranei».

Tali parole si addicono perfettamente alla città, costruita negli ultimi cinquant’anni, che continuiamo a chiamare Venezia, malgrado non abbia nulla in comune, se non il sito, con la città preesistente. Per quanto possano esteriormente apparire simili, infatti, la città del doge e la città del Mose sono ontologicamente diverse. Nella prima, le mutazioni fisiche e le attività umane interagivano adeguandosi le une alle altre con continui interventi e aggiustamenti, mentre la seconda è una vera e propria città di fondazione, nel senso che, come avviene in occasione di un evento catastrofico- distruzione bellica, calamità naturale, decisione di un invasore di radere al suolo e ricostruire ex novo - la nuova Venezia è sorta sulla base di un piano. E non a caso Consorzio Venezia Nuova è il nome del suo committente, costruttore, reggente e amministratore delegato.

L’idea e il piano

Ogni piano urbanistico si concreta in soluzioni architettoniche, dislocazione di gruppi di abitanti e attività economiche, regole di governo, che riflettono una determinata idea di città e allo stesso tempo contribuiscono alla sua costruzione.

Nel caso di Venezia Nuova l’idea, altrimenti detta la vision, non è diversa da quella che si è affermata ovunque nella seconda parte del secolo scorso, quando la nozione di città come intreccio indissolubile di urbs-civitas-polis è stata sostituita da quella di giacimento di risorse, da porre sul mercato a disposizione degli investitori di ventura, per essere sfruttate e gestite come una società per azioni. La sola differenza rispetto ad altre situazioni è che la risorsa alla quale si è attribuito il maggior potenziale di profittabilità, perché disponibile in grande quantità e “sottoutilizzata”, non è il suolo, ma l’acqua, nelle sue due accezioni di acqua della laguna e di acqua alta. Da un lato, quindi, la laguna è stata trattata come una superficie inutilmente vuota che, diversamente dalle periferie normali, non era stata adeguatamente valorizzata, cioè lottizzata ed edificata. Dall’altro, l’alluvione del 1966, con la sua risonanza mondiale, ha consentito di incanalare flussi di denaro pubblico mai visti né immaginati, facendo diventare la città del Mose un esempio da manuale di quella che, assai opportunamente, Naomi Klein ha definito l’economia dei disastri.

La sovrapposizione dell’idea di città/risorsa alle conseguenze dell’evento del 1966 ha fatto sì che l’obiettivo della salvezza delle acque, che era rimasto per secoli una priorità per la città del doge, fosse sostituito con quello della salvezza dalle acque.

Cogliere questo mutamento di paradigma è necessario per capire quello che è successo da quando, nel 1967, Giulio Obici, nel suo scritto Venezia fino a quando, si rifiutava di credere che “la Laguna possa essere trattata come un vuoto da riempire, un terreno di conquista, uno strumento di disordinata espansione finanziaria”, al convegno organizzato dall’ordine degli ingegneri nel 2011, dal titolo “Laguna: ottavo sestiere”, nel quale i relatori dopo essersi posti il quesito se la Laguna vada considerata come “opportunità o come problema”, si sono dichiarati d’accordo sul fatto che la Laguna sia “l’ottavo sestiere, foriero di spazi per la residenza, lo svago, il lavoro”. Tale opinione bene sancisce la conclusione di un periodo nel quale al lavoro dei disegnatori di città si è affiancato l’impegno degli studiosi che hanno messo a punto e divulgato l’apparato teorico necessario a rendere inconfutabile un progetto di valorizzazione della Laguna che si fonda su tre presupposti.

Il primo è l’omologazione di Venezia a qualsiasi altro insediamento urbano, nel quale si può individuare una zona centrale con edifici monumentali; un anello, la cosiddetta periferia interna, con edilizia di minor pregio ed i cui spazi vuoti possono essere riempiti con parcheggi, sia di automobili che di natanti; una corona di acqua da adibire ad amenità turistiche; una periferia esterna in terraferma, sulla gronda lagunare.

Il secondo assunto è che Venezia era una città non finita, rimasta indietro rispetto alla modernità, e che per colmare il “ritardo” si doveva intervenire nelle aree libere, ma mature per lo sviluppo, e completare la bella incompiuta.

Infine, si è deciso che Venezia non era una “città”, ma solo il quartiere turistico di una grande conurbazione che aveva bisogno di grandi opere infrastrutturali per massimizzare l’accessibilità al centro e potenziare i punti di sbarco - aeroporto, porto, stazione, parcheggi, darsene- necessari all’invasione turistica.

Lo sfollamento e i nuovi abitanti

Il contesto culturale nel quale il Mose ha attecchito, e allo stesso tempo ha rafforzato e arricchito, non era di per sé sufficiente a far si che le ipotesi progettuali venissero realizzate. Per tradurre in azioni concrete il piano dei fautori della rinascita di Venezia era anche necessario eliminare, o almeno rendere ininfluente, qualsiasi opposizione o forma di resistenza.

Se ovunque, in un’epoca in cui i cittadini sono visti come un ostacolo all’esercizio del potere, gli abitanti sono considerati un ostacolo allo sviluppo delle economie urbane, questo si è dimostrato particolarmente vero a Venezia la cui popolazione, che nel 1966 ammontava a circa centoventimila anime, viene sempre spregiativamente bollata come nemica della modernità. Il suo sgombero e la contemporanea sostituzione con altre persone dagli “stili di vita” e dal potere d’acquisto più consono al tipo di consumatore auspicato per la città, è stata quindi sempre più esplicitamente riconosciuto come la precondizione per rivitalizzare Venezia.

Il lessico usato per giustificare il ricambio selettivo della popolazione è mutato nel corso degli anni, passando da un generico riferimento alla necessità di rinnovo del tessuto demografico, alla intenzionale ricerca dei modi per far arrivare quelli che il vicesindaco della giunta di Massimo Cacciari definiva «gli abitanti ideali di cui Venezia ha bisogno per rinascere», e che più efficacemente l’attuale sindaco Luigi Brugnaro chiama «la bella gente che voglio in città».

La distruzione e/o la svendita dell’edilizia pubblica, la indiscriminata chiusura di pubblici servizi, una tassazione punitiva per chi abita, associata ad una evasione fiscale protetta se non incoraggiata per gli altri, e infine la distrazione delle risorse economiche, prima destinate alla manutenzione ordinaria (pulizia dei canali, sistema fognario, disinquinamento, rialzo delle zone basse, manutenzione edilizia privata) e che negli anni novanta sono tutte state dirottate al Mose, hanno reso sempre più faticoso e costoso per un normale cittadino continuare a vivere a Venezia.

E così, oggi gli abitanti sono poco più di cinquantamila, l’intera Giudecca viene propagandata dalle agenzie immobiliari con lo slogan “è come stare a Brooklyn e vedere Manhattan” e si promette che presto anche lo waterfront di Marghera diventerà come “il New Jersey da cui si vede Manhattan”!

Le tappe

La costruzione della città del Mose ha proceduto parallelamente su tre fronti, rispettivamente impegnati nella creazione di nuovi manufatti e di interventi sulla struttura fisica, nella alterazione irreversibile della demografia e dell’organizzazione sociale, in una modificata distribuzione di poteri ai vari organi di governo. In particolare alla amministrazione locale della nuova città è stato attribuito il compito di promuoverne il marchio, cercare finanziamenti, ampliare e rendere sempre più appetibile e competitiva l’offerta della merce città.

La cronologia degli avvenimenti che dalla decisione iniziale si sono succeduti fino alla situazione attuale di “quasi completamento” del Mose è nota. Scarsa attenzione si presta, però, a quello che è nel corso degli anni è successo sugli altri fronti e che può emergere solo da una lettura incrociata delle decisioni e delle iniziative attuate dai diversi attori, Consorzio Venezia Nuova, comune, università, Biennale.

Per esempio, e per limitarsi ad alcuni momenti particolarmente significativi:

Nel 1984, anno della prima convenzione fra il ministero dei lavori pubblici e il consorzio Venezia Nuova, gli abitanti sono circa ottantasettemila, il comune avvia la costruzione di case per gli sfrattati e l’istituto delle case popolari bandisce un concorso per demolire e ricostruire l’intero complesso di campo di Marte alla Giudecca.

Nel 1989, gli abitanti sono calati a meno di ottantamila. Il comune, l’università e il consorzio Venezia Nuova creano il Centro città d’acqua che si dedica a propagandare gli waterfront come “nuova frontiera urbana”. Nella pubblicazione del consorzio intitolata “Venezia: quali progetti” ci si compiace, perché “ è riemersa la capacità progettuale, è rinata la capacità di realizzazione e i finanziamenti sono diventati il catalizzatore di importanti iniziative”. Una cordata di imprese si associa per promuovere la candidatura di Venezia all’Expo 2000.

Nel 2003 gli abitanti sono sessantaquattromila (circa la metà rispetto al 1966). Il consorzio avvia i lavori della costruzione vera e propria del Mose e contestualmente stipula una convenzione con l’università IUAV alla quale affida “un programma di ricerca a supporto della progettazione definitiva dell’inserimento architettonico delle opere mobili alle bocche naturali”. All’epoca il rettore Marino Folin dichiarò “da tecnico voglio dire una cosa soltanto. Gli appalti sono già stati affidati, il progetto va avanti, i lavori stanno per cominciare. A questo punto è nostro dovere fare in modo che quelle opere siano le migliori possibili…. si tratta di intervenire sull'inserimento architettonico delle opere e sul loro uso… stiamo pensando a posti barca e ormeggi. Gli edifici per il controllo delle paratoie saranno interrati, con il verde in mezzo. Insomma, potrà essere un'occasione di valorizzare il territorio». Nello stesso periodo il comune, che non si dichiarava favorevole al Mose, avvia la costruzione della “sua” grande opera, il ponte di Calatrava. Nel 2004, il centro città d’acqua espone alla Biennale di architettura il padiglione flottante, un prototipo di piattaforma che può essere agganciata a qualsiasi isola della Laguna per ampliarne la superficie utilizzabile.

Oggi, se la trasformazione dei cinquantacinquemila ettari di Laguna in lotti fabbricabili con affaccio sull’acqua non è ancora avvenuta, l’idea dell’acqua come suolo è entrata nel senso comune e ipotesi di strade galleggianti, ponti e tunnell, recinti d’acqua, nuove isole vengono avanzate di continuo. Ormai compiuta, invece, è la conquista dei tre capisaldi della struttura urbana da parte delle forze di occupazione che li hanno trasformati nei loro quartieri generali.

Piazza san Marco è piazza delle Generali, Rialto è il ponte del Fontego e all’Arsenale si ventila l’idea di costruire un edificio (più grande del palazzo Ducale!) per i signori del Mose che hanno collocato davanti alle mura un mostro giallo recante l’etichetta Mose/VENEZIA. Una sorta di cavallo di Troia da cui ormai i nemici sono usciti per introdursi in città, distruggerla e ricostruirla a loro profitto, mentre la popolazione superstite, annichilita o dispersa, non reagisce quasi più.

STEFANO BOERI IMAGINES DOME-COVERED MARS COLONY WITH "VERTICAL FORESTS"

di India Block

The ambitious Mars-based eco city envisioned by the Italian architect would be made up of his studio's signature plant-covered towers built under giant sealed "space-proof" domes.

The hypothetical project was dreamed up in response to an invitation to imagine what Shanghai might look like in 2117 for Shanghai Urban Space and Art Season (SUSAS) 2017.

The architect came up with the utopian design in collaboration with Tongji University's Future City Lab and the Chinese Space Agency.

The team imagined that, by 2117, irreversible climate change would force humankind to establish a new habitat in space. Stefano Boeri realised his first "bosco verticale", or vertical forest, in 2014, when construction completed on two 110-metre towers in Milan planted with 900 trees.

The towers' living facades create an urban habitat for wildlife, filter out dust from the city below, while providing a humid, oxygen-rich micro-climate for the occupants of the building.

Boeri has planned similar towers for cities around the world including Lausanne, in Switzerland, Utrecht in the Netherlands, and Nanjing in China.

Paris will also be getting it's own vertical forest in the eastern suburb of Villiers-sur-Marne. Called the Foret Blanche, it will be 54-metres high and covered with 2,000 trees.

In June of this year, Boeri unveiled plans to construct an entire city in China covered in vertical forests. The Liuzhou Forest City will provide 30,000 homes and accommodate 40,000 trees, which the architects calculate will lock up 10,000 tonnes of CO2 a year, while producing 900 tonnes of oxygen.

A space-living simulation conducted in Hawaii this year was more successful. The NASA-funded project saw six scientists sealed inside a dome on a remote volcano in Hawaii as part of the Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, or HI-SEAS. However, it was an experiment to assess the psychological risks of living in close quarters in a remote environment rather than an attempt to simulate a biodome. The structure was not airtight, food was delivered once every few months and the scientists were allowed out whilst wearing space suits.

Boeri is not the only architect or designer to imagine what kind of buildings and tools will be needed for life on Mars in recent years. Recent ECAL graduate Thomas Missé has created a stackable carbon-fibre chair, a lightweight material he hopes will help future space dwellers save on import costs when furnishing their colony. Central Saint Martin's graduate Charlotte Lew's Galactic Everyday collection imagines bringing bedtime rituals to Mars. She designed a range of space suits that would allow the user to take a hot bath before getting into a vacuum-suctioning dressing gown.

Meanwhile Elon Musk is busy making a manned expedition to Mars a reality. In August he teased the first picture of a spacesuit for his SpaceX program on Instagram. "Worth noting that this actually works (not a mockup)," he wrote. "Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics [sic] and function. Easy to do either separately." In 2016 Musk presented a timeline for the SpaceX program that would launch the first manned mission to Mars by 2022.

il Fatto Quotidiano, 23 ottobre 2017. «Duecento km di costa gravemente inquinati dagli scarichi dell’acciaieria Formosa, colosso di Taiwan costretto a scuse pubbliche. Puniti anche 8 leader politici». (p.d.)

il manifesto, 22 ottobre 2017. «Siamo di fronte alla combinazione di un fenomeno anomalo, sicuramente. La seconda estate più calda della storia si è saldata con una siccità prolungata che riguarda le regioni del nord ovest». Ha ragione, ma c'è ben di più, vedi postilla

Luca Mercalli è un climatologo e un divulgatore scientifico. Sostiene uno stile di vita più sobrio e attento, servendosi delle esperienze fatte in prima persona nella sua abitazione in Val Susa. È stato tra i primi personaggi pubblici ad impegnarsi nella lotta contro il progetto della Torino – Lione.

Cosa sta succedendo nella Pianura Padana?

«Siamo di fronte alla combinazione di un fenomeno anomalo, sicuramente. La seconda estate più calda della storia si è saldata con una siccità prolungata che riguarda le regioni del nord ovest in particolare. Una situazione che si è già verificata un paio di volte, ad esempio nell’Ottocento, ma in un contesto storico dove faceva molto meno caldo. Anche ottobre, sebbene le misurazioni non siano complete, con ogni probabilità risulterà statisticamente anomalo».

Questo è il riscaldamento globale?

«Il riscaldamento globale, lo sappiamo benissimo, è una presenza da oltre trenta anni. Purtroppo sta rappresentando una costante, non si tratta di una novità di un mese o di una stagione che presentano, talvolta, delle condizioni anomale. Il freddo è ormai una componente episodica, mentre quelle di caldo diventano inedite: alcune giornate della scorsa estate hanno battuto ogni record di caldo registrato negli ultimi duecento anni, come i 43 gradi a Forlì il 4 agost»o.

Trump ha scelto di uscire dall’accordo di Parigi

«Si scende uno scalino molto importante perché purtroppo gli Stati Uniti sono il secondo emettitore mondiale di anidride carbonica. Non è solo un atto simbolico, si tratta proprio di quantità fisiche. Ovviamente pesa anche sul piano psicologico, perché la più grande potenza economica mondiale si sfila e indebolisce la percezione comune della sua importanza. È vero che uno può sperare che vadano avanti gli altri, ma non si tratta di un piccolo Stato: pur con molte differenze all’interno, sappiamo che nel paese che oggi cancella un accordo globale sul clima vi sono molti soggetti attivi nella lotta al riscaldamento globale. Si pensi a interi stati come la California, o di città come Portland, Seattle, New York, che hanno già intrapreso una strada di sostenibilità di New York e sono contrarie alle scelte del presidente Trump.

Lei vive in montagna: quale è il futuro dell’economia alpina?

«Il futuro della montagna è scritto da quasi trenta anni. E’ un argomento di cui discute da sempre, di cui si sa tutto, ogni scenario: eppure l’economia alpina continua a pensare di poter continuare a crescere grazie al turismo della neve. Sappiamo che quel modello non ha futuro, e si devono abbracciare nuove forme di turismo, legate alla cultura del territorio, alle bellezze naturalistiche, ad uno stile di vita più rilassato».

Cosa pensa delle restrizioni che città come Torino e Milano hanno imposto al traffico veicolare privato?

«Sono cose già viste, non c’è nulla di nuovo. Queste situazioni sono sempre le stesse, accadono sempre nello stesso periodo per altro. Purtroppo non si sceglie di affrontarle con decisioni strutturali, ma solo con misure d’emergenza. Si spera nel vento e nella pioggia e i problemi rimangono insoluti. Questa intervista potrebbe essere stata fatta dieci anni fa.

Cosa propone lei?