la Nuova Venezia, 20 novembre 2017. Analisi critica del documento Delrio per spostare le navi da San Marco. «Con pregiudizio, senza pianificazione e rispetto delle norme, la Pubblica amministrazione non può procedere nel perseguimento dell'interesse generale». (m.p.r.)

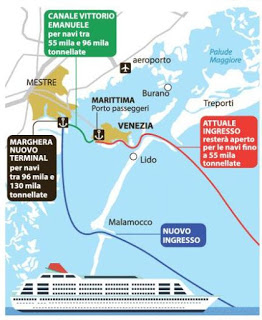

Per le dichiarazioni del ministro Delrio, entro tre anni le navi da crociera di grandi dimensioni saranno dirottate a Marghera (canale nord, sponda nord). Nel testo del "Documento programmatico di percorso", "Documento Delrio", presentato nel corso dell'ultimo Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo ex art. 4 legge 798/84 (Comitatone) relativo al punto dell'ordine del giorno "Prospettive e sviluppo per la crocieristica nella laguna di Venezia", sono presenti errori di riferimento normativo e omissioni di parti di Atti presi dallo stesso Comitato, nella riunione dell'8 agosto 2014, oltre ad attribuzioni di funzioni non previste e assunzioni di metodologie di valutazione discrezionali e non reperibili nella normativa e quindi di alcun valore.

Anche l'art. 6 del precedente testo dell'art. 8, è stato completamente sostituito (dall'art. 7, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e ha cambiato contenuto, al comma 12 recita: all'interno delle circoscrizioni portuali, le Adsp amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, a dire quindi che l'Autorità portuale di Venezia non è sola a poter decidere financo sulle vie di navigazione qualora provvedimenti contrastino con la salvaguardia della laguna e di Venezia.

la Repubblica on line, 17 novembre 2017. L'agenzia europea per l'ambiente ha messo a punto una mappa interattiva che riporta i valori della qualità dell'aria. L'Italia non solo non fa nulla per ridurre l'inquinamento, ma non comunica neppure i risultati delle rilevazioni. (p.s.)

Gli inquinanti dell'aria sono infidi e di solito invisibili, ma ora possono essere visualizzati in tempo reale su una mappa europea. L'ha messa a punto l'Agenzia per l'Ambiente (AEA), che l'ha presentata in occasione del "Clean Air Forum" della Commissione europea che si è aperto ieri a Parigi. La mappa "Air Quality Index" raccoglie i dati di oltre 2mila centraline, ogni tre ore si aggiorna e misura i diversi inquinanti che danneggiano salute e ambiente: le micropolveri PM10 e PM2.5, Ozono, diossido di zolfo (SO2) e diossido di azoto (NO2). Che vengono tradotti in pallini colorati dal verde al rosso, rilevando il valore peggiore per ogni inquinante, in un sistema interattivo che permette ai cittadini di zoomare e conoscere la situazione anche nei dintorni di casa propria. Grande assente, ed è una mancanza che salta agli occhi, l'Italia, costellata di pallini grigi, ovvero spenti: le nostre centraline ancora non risultano, come quelle di Romania, Bulgaria e Grecia.

Gli inquinanti dell'aria sono infidi e di solito invisibili, ma ora possono essere visualizzati in tempo reale su una mappa europea. L'ha messa a punto l'Agenzia per l'Ambiente (AEA), che l'ha presentata in occasione del "Clean Air Forum" della Commissione europea che si è aperto ieri a Parigi. La mappa "Air Quality Index" raccoglie i dati di oltre 2mila centraline, ogni tre ore si aggiorna e misura i diversi inquinanti che danneggiano salute e ambiente: le micropolveri PM10 e PM2.5, Ozono, diossido di zolfo (SO2) e diossido di azoto (NO2). Che vengono tradotti in pallini colorati dal verde al rosso, rilevando il valore peggiore per ogni inquinante, in un sistema interattivo che permette ai cittadini di zoomare e conoscere la situazione anche nei dintorni di casa propria. Grande assente, ed è una mancanza che salta agli occhi, l'Italia, costellata di pallini grigi, ovvero spenti: le nostre centraline ancora non risultano, come quelle di Romania, Bulgaria e Grecia.

Azioni di persuasione non sempre lecite per convincere, con successo, i nostri governanti e la Commissione Europea a continuare una politica energetica basata sul gas, che è tutt'altro che un' energia pulita.

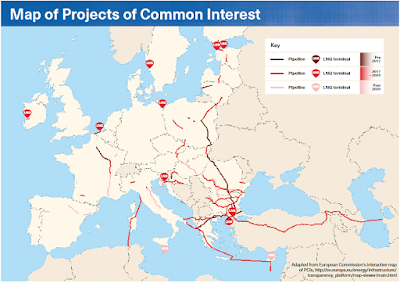

L’articolo ripreso su eddyburg dall’open democracy riporta alcune delle tante azioni di “lobby”, ampiamente descritte nel rapporto, messe in campo dall’industria del gas. Queste comprendono tangenti per ingraziarsi i politici europei, elargite con soldi riciclati attraverso il paradiso fiscale azerbaigiano nonchè azioni apparentemente più morbide, come le pressioni fatte a istituzioni accademiche in cambio di collaborazioni varie, la sponsorizzazione di eventi culturali e sportive. L’Azerbaijan è noto per le violazioni dei diritti umani, la repressione dell’opposizione, e la sua “diplomazia del caviale" che con abbondanti doni, da tappeti di seta a oro, argento e chili di caviale, si compra sia il silenzio sull’infrangimento dei diritti umani che l’appoggio alla costruzione del Trans Adriatic Pipeline (TAP), uno dei mega progetti in previsione (vedi la mappa qui sotto) per allargare l’approvvigionamento e consumo di gas.

|

| Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory |

Una lobby che ha dato i suoi frutti! Infatti la Commisssione Europea e i governi nazionali, anziché trasformare il sistema energetico in direzione del vento, del sole e soprattutto della riduzione del consumo di energia, hanno sostenuto, approvato e finanziato l’espansione della fornitura di gas.

Il TAP è un progetto iniziato a metà 2016 per la costruzione di un gasdotto che trasporterà il gas dall'Azerbaijan all’Europa, attraversando la Turchia - dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline - la Grecia settentrionale, l’Albania e l’Adriatico per poi approdare in Puglia, collegandosi alla rete nazionale. I lavori sono gestiti da un consorzio di aziende, tutti colossi dell’energia: Bp, Socar, Snam, Fluxys, Enags e Axpo.

«Una volta realizzato, costituirà il collegamento più diretto ed economicamente vantaggioso alle nuove risorse di gas dell’area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meridionale del Gas, una catena del valore del gas lunga 4.000 chilometri, che si snoderà dal Mar Caspio all’Europa.» (dal sito della TAP: www.tap-ag.it/).

Ma vantaggioso per chi? Non certo per i cittadini.

Ad aprile un’ inchiesta dell’ Espresso, che aveva potuto esaminare i documenti riservati della Commissione Europea, aveva già rivelato come il progetto celava il riciclaggio di denaro mafioso con la compiacenza dei governanti e ovviamente di tutte le ditte coinvolte. Qui il link all’articolo, già ripreso da eddyburg.

La questione più spaventosa di questo intrigo tra affari, mafia e potere politico è che questa scelta costringerà l’intera Europa a protrarre per oltre 40-50 anni la sua dipendenza dai combustibili fossili, con conseguenze disastrose per il clima, le comunità locali e per i territori lungo tutta la tratta del gas, infrangendo gli impegni presi in materia di cambiamenti climatici ed energia pulita.

Il gas – nella sua forma convenzionale o quella ora più gettomata derivante da giacimenti non convenzionali in argille (fracked gas) - sebbene sia una fonte energetica più pulita del petrolio appartiene alla lista dei combustibili fossili e responsabile dell’incremento del cosiddetto effetto serra.

Il processo di estrazione dei fracked gas richiede alti volumi di acqua e prodotti chimici inquinanti, ha impatti particolarmente negativi sui territori e comunità locali. Ma anche l’estrazione del gas convenzionale provoca seri problemi in quanto favorisce la formazione di dissesti geologici. Per esempio nei Paesi Bassi il governo è stato messo sotto pressione per ridurre l’estrazione di gas dal campo di Groningen dopo ripetuti terremoti che hanno danneggiato migliaia di case.

Anche l'impatto sul clima è enorme. Nonostante il gas viene spacciato dalla lobby, dalla Commissione Europea e dai governi nazionali come “energia pulita” e “un ponte verso l’energia rinnovabile” esso rimane un dannosissimo combustibile fossile. È vero che quando brucia emette meno anidride carbonica rispetto al carbone, ma essendo il gas naturale composto in gran parte da metano, si verifica che il suo impatto, in arco di tempo di 10 anni sia 100 volte di più dannoso della CO2. Inoltre c’è una grande perdita nel trasporto e tariffe più alte di quanto stimate in precedenza. Lo scienziato Americano Robert Howarth ha affermato che "il gas naturale è un ponte verso il nulla".

Infine i danni causate dalle infrastrutture stesse. Le campagne “Platform” e “Re:Common” hanno documentato numerose violazioni lungo la rotta dal Mar Caspio all’Europa. Ma in Azerbaijan, dove inizia il gasdotto, quelli che tentano di denunciare il progetto sono finiti in carcere o assoggettati a dura repressione.

Non mancano le proteste in Italia, il Comitato No Tap cerca da tempo di fermare il progetto. Anche se la Commissione europea, il governo italiano e la società Tap dicono che i cittadini e le autorità locali, si sono mosse troppo tardi, le opposizioni si sono fatte sentire sin dal 2011. Su eddyburg abbiamo pubblicato un articolo a questo proposito: “No Tap, la lunga storia dell'opposizione al gasdotto pugliese”.

Proprio di recente, anche il ricorso della Regione Puglia non è stato ascoltato. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato, quindi la costruzione proseguirà. Il governatore della Puglia accusa il governo di avere agito senza l’intesa della regione e dei suoi abitanti in un progetto in cui "La prepotenza di questa scelta è sotto gli occhi di tutti", ed è calpestata "la volontà delle popolazioni che non accettano, giustamente, l'approdo del gasdotto" vicino a una delle spiagge più belle del Salento (Repubblica.it, 10 ottobre 2017). La Puglia accusa il governo – nella fattispecie il ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha autorizzato la costruzione dell'opera - di non avere intrapreso nessuna trattativa per trovare una soluzione condivisa, in particolare sul punto di approdo del gasdotto, ma la Consulta ha ritenuto non ammissibili i motivi del ricorso.

il Fatto quotidiano, 17 novembre 2017. Una iniziativa esemplare di utilizzazione comune di un bene comune, abbandonato dalle istituzioni e restituito alla produzione di beni per la vita quotidiana

“Quando vivi in un piccolo paese – spiega Matteo, uno degli occupanti di Mondeggi Bene Comune – e vedi per anni migliaia di ulivi abbandonati, puoi fare una sola cosa: prendertene cura”. Bagno a Ripoli e Capannuccia sono Comuni dell’area fiorentina. Mondeggi è una tenuta agricola di proprietà della Provincia di Firenze: 200 ettari tra bosco, oliveto, vigneto, seminativi, casolari e una villa di età medicea. Nel 1538 la tenuta fu acquistata dai Conti della Gherardesca. Nel 1964 la proprietà passa alla Provincia che gestisce il fondo tramite l’Azienda Agraria Mondeggi Lappeggi Srl. Nel 2009 l’azienda finisce in liquidazione per un debito di circa 1,5 milioni, i terreni vengono abbandonati.

Nel 2012 la Provincia mette all’asta la tenuta per ripianare il debito. Ma gli abitanti si oppongono. Partono campagne di sensibilizzazione, centinaia di cartoline arrivano al governatore della Toscana, Enrico Rossi, con la richiesta di non alienare i terreni. Nel 2013 nasce il comitato “Mondeggi Bene Comune”. L’asta va deserta, tranne che per alcuni lotti. Gli ulivi sono soffocati da piante infestanti, il terreno incolto. È questo a spezzare il cuore agli abitanti. “L’iniziativa di occupare la terra non è partita dai giovani o dagli studenti – racconta ancora Matteo – ma dagli anziani. Loro hanno spinto i giovani a organizzarsi e a prendersi cura di Mondeggi”.

Nel giugno del 2014, si occupa il primo casolare, i volontari e gli abitanti dei paesi limitrofi iniziano a ripulire le aree. “Le istituzioni – dice Stefano, pensionato – ci vedono come ladri di olive, ma gli ulivi stavano morendo, soffocati dai rovi e dall’edera, ma noi però ne abbiamo salvati circa 7 mila e tanti pensionati come me hanno ritrovato il senso del vivere in comune”.

Partono i primi progetti: oliveto, vigna, orti, birrificazione. Ciascuno si prende cura di una particella, di circa una trentina di ulivi, il fabbisogno annuo di olio per una famiglia. Nelle aree a seminativo si coltivano grani antichi, trasformandoli in pane. Da poche decine i volontari diventano trecento. Nasce una Scuola contadina, formata da agricoltori, giovani agronomi, docenti e ricercatori universitari. I corsi sono aperti a tutti: apicoltura, orticoltura, viticoltura.

Ci si interroga sul modello giuridico da adottare, ispirandosi all’uso civico e collettivo sperimentato all’Ex Asilo Filangieri di Napoli. Anche Mondeggi si dota di una dichiarazione di uso civico, citando la nozione di “utilità sociale” (articoli 41, 42 e 43 della Costituzione), il principio di sussidiarietà (articolo 118) e la nozione di “bene comune” elaborata nel 2007 dalla Commissione Rodotà. Nascono collaborazioni con associazioni e con progetti internazionali.

La Città metropolitana, che ha sostituito la Provincia, dichiara guerra: non riconosce la comunità come interlocutore, diffida le associazioni locali dallo svolgere le proprie attività nell’area auto-gestita da Mondeggi Bene Comune, “invita” a eliminare dai propri programmi qualsiasi riferimento alla realtà sociale.

Eppure, negli anni, dalla parte di Mondeggi sono scesi in campo giuristi come Paolo Maddalena. “Se l’ente proprietario – spiega l’ex vicepresidente della Corte costituzionale – pubblico o privato che sia, abbandona i beni, essi tornano nella disponibilità del popolo che è l’originario proprietario collettivo a titolo di sovranità. Questo implica il pari uso del bene da parte del popolo e la conservazione del bene stesso, la vendita è esclusa”. L’asta continua, così come la resistenza degli abitanti di Mondeggi

la Nuova Venezia, 17 novembre 2017. L'intelligente lavoro volontario di un vasto gruppo di cittadini per la rinascita e la fruizione comune di un bene pubblico cancellata dal Demanio. i pescecani del turismo sono in agguato. (m.p.r.) con riferimenti in calce

la Nuova Venezia, 17 novembre 2017. L'intelligente lavoro volontario di un vasto gruppo di cittadini per la rinascita e la fruizione comune di un bene pubblico cancellata dal Demanio. i pescecani del turismo sono in agguato. (m.p.r.) con riferimenti in calce

Doveva essere il giorno dell'accordo, ma si è rivelato quello della rottura. Ieri mattina il Demanio ha comunicato all'Associazione Poveglia che la concessione dell'isola fino al successivo bando non è più fattibile. Uno schiaffo agli oltre 4500 soci che, dopo sedici incontri con il Demanio e numerosi dossier su come spendere i 350 mila euro della colletta, si sono sentiti presi in giro. «Siamo offesi e arrabbiati» ha detto il presidente dell'Associazione Poveglia Lorenzo Pesola «Sono due anni che chiediamo di sistemare il verde, facciamo tutto come richiesto, ci prendiamo cura dell'isola. È uno sfregio agli sforzi di tutti noi che ci abbiamo messo tempo e competenze. Purtroppo è emblematico di una città dove i cittadini non sono ascoltati».

riferimenti

Su eddyburg la Lettera che l'associazione "Poveglia per tutti" ha inviato al direttore dell'agenzia centrale del Demanio, sollecitando una risposta alla richiesta di concessione dell'isola e una nota del costituzionalista Paolo Maddalena. Altre notizie sono facilmente raggiungibili digitando la parola "Poveglia" nel nostro "cerca"

la Nuova Venezia, 17 novembre 2017. «Le anomalie dell'ultimo Comitatone finiscono in Parlamento. “La Legge speciale non tutela lo sviluppo del crocierismo ma la laguna”». (m.p.r.)

«La Legge Speciale non prevede la tutela dello sviluppo crocieristico ma della laguna. Per questo Venezia è questione di preminente interesse nazionale. L'ultima riunione del Comitatone si è conclusa con un nulla di fatto, e ha dato soltanto all'opinione pubblica internazionale un messaggio ingannevole: che il problema sia stato risolto. Ma non è così». Nella polemica sulle grandi navi interviene il senatore Felice Casson. Ex candidato sindaco, autore nel 2014 dell'ordine del giorno che aveva chiesto al governo di «confrontare tutte le soluzioni alternative». Iniziativa che adesso riporta il dibattito sulle grandi navi in Parlamento. Perché Casson chiama in causa il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. E chiede di sapere «se il premier sia a conoscenza di quanto accaduto nella riunione del 7 novembre», e «quale valore politico e giuridico attribuisca ai lavori del "Comitatone" del 7 novembre e alle sue conclusioni». Dove si parla di «presa d'atto» e «invito» alle amministrazioni». Ma non c'è traccia di Atti di Indirizzo o di provvedimenti del governo.

il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2017. «Oltre 60 miliardi di investimenti nelle energie rinnovabili: l’isola del Pacifico cerca di smarcarsi da Pechino puntando sull’ecologia. Ma alla Cop23 viene messa alla porta». (p.d.)

Long- Jin, ad esempio, è l’amministratore delegato della Get – Green Energy Corporation di Taichung, città nella regione centro-occidentale. Guadagna circa 200 milioni di dollari l’anno. “L’energia solare è la più grande bugia del nostro tempo – esordisce durante l’incontro – produce l’immondizia più inquinante del mondo”. L’intuizione: a un certo punto i pannelli solari si esauriranno e dovranno essere smaltiti. Così Long- Jin ha deciso di riciclarli e trasformarli in altri oggetti. “Come questa maglia – dice indicando gli abiti che indossa – o quel crocifisso”, aggiunge puntando il muro con un dito. Si scompongono i pannelli e, con trattamenti chimici, se ne estrae il silicio con cui poi si creano altri oggetti: batterie a litio, tessuti e materiali isolanti, pezzi di smartphone. “È una fabbrica di soldi”, commenta Long Jin, figlio di un pastore protestante in un paese prevalentemente buddhista, tornato a Dio dopo il fallimento dell’impresa americana con cui produceva aerei da guerra per la Cina. Oggi ha convinto il board della sua azienda a donare il 10% del profitto a organizzazioni caritatevoli. L’anno prossimo aprirà una fabbrica in Spagna. Produrrà pannelli per due anni, inizierà a smaltirli dal 2020. Non ha però intenzione di sbarcare sul mercato cinese. “Non finché non avrò accumulato almeno 2 miliardi di dollari”. Non vuole che accada ciò che succede a qualsiasi compagnia tecnologica che è entrata nel mercato cinese: “Nel giro di due o tre anni si prendono tutto e il proprietario diventa un dipendente. Fagocitano ogni idea. Non hanno paura di nulla”.

Ampia analisi dell'ideologia, delle strategie, degli strumenti amministrativi e tecnici, grazie ai quali la salvaguardia della Laguna di Venezia si è tradotta nella sua distruzione (e in un gigantesco affare per una banda di pescicani). Con riferimenti

Cercare alle radici del fallimento

Il 4 novembre del 1966 avevo 17 anni. Da una vita tento di capire come mai si sia potuto scegliere di costruire un marchingegno così mastodontico, inappropriato e di incerto funzionamento – oltre che inutilmente costoso – come lo sono i quattro sbarramenti con paratoie elettromeccaniche a spinta di galleggiamento, incernierate al fondale delle bocche di porto della laguna di Venezia. La risposta che mi sono dato è già nel bellissimo titolo della giornata dedicata al Mose organizzata dall’associazione PER Venezia Consapevole il 21 ottobre all’Iuav: «Il senso delle cose sta oltre tutti i linguaggi che le rappresentano». Che, a mio vedere, è un altro modo per esprimere un concetto ecologico: non bisogna confondere una parte di un sistema con il tutto, poiché la somma delle singole parti che compongono un organismo non basta a spiegare il suo funzionamento. Peggio: la separazione e la frantumazione degli elementi di un ecosistema porta alla sua morte. Il Mose è il risultato di una riduzione a questione idraulica del problema della preservazione dell’ecosistema lagunare collocato nella ancora più vasta bioregione che va dall’Adriatico alle Dolomiti, dalla Piave al Po. A monte della scelta degli sbarramenti di separazione mare/laguna c’è un difetto culturale profondo e diffuso, una drammatica insipienza tanto “scientifica” quanto “politica”e, per contro, una sconfitta del pensiero ecologista proprio nel punto in cui la sfida si presentava più necessaria, alta ed evidente.

Di fronte al conclamato fallimento della gigantesca rubinetteria del Mose - perché è di questo che stiamo parlando - non ci dobbiamo accontentare di risposte facili, pur vere, ma parziali e, alla fine, persino psicologicamente consolatorie: la corruzione, l’affarismo, l’abdicazione della comunità scientifica. Da Nicolazzi a Matteoli, da Bernini a Galan. Questi sono stati i “nostri” ministri e governatori. Ma anche alti funzionari dello stato, dirigenti di Regione, persino magistrati e finanzieri hanno pilotato un progetto che altrimenti non sarebbe mai stato approvato. La tesi delle “mele marce”, dei parassiti approfittatori in proprio, non regge. Il Sistema Mose è lo stesso di tutte le “grandi opere” (strade e autostrade, treni ad alta velocità e aeroporti, persino ospedali), del business facile delle concessioni alle grandi imprese di costruzione di cui il Consorzio Venezia Nuova è stato solo l’apripista. Così come sistematica è la sussunzione dei centri di ricerca pubblici e delle università da parte delle imprese. Consulenze, collaudi, direzioni lavori, porte girevoli tra pubblico e privato sono la regola dei rapporti tra Stato e imprese.

Come è potuto accadere tutto questo? Indagare su Venezia può essere istruttivo per capire come va l’intero paese. Venezia è un caso di scuola per studiare non solo gli effetti nefasti dell’avvento dell’industrializzazione (manifatturiera prima, turistica ora) sull’ambiente (subsidenza, alluvioni, anossia, inquinamenti…), ma anche sulla perdita di memoria e di empatia degli abitanti nei riguardi del proprio territorio, di “coscienza di luogo”, come direbbe Alberto Magnaghi. Un processo lento di sradicamento, legato al “grande esodo” della popolazione autoctona e al prevalere di un’economia di rapina. Solo chi ha imparato ad andare a remi e a nuotare in laguna può capire cosa significa estraneazione culturale della città d’acqua dal suo ambiente.

Ha scritto recentemente Edoardo Salzano: «Due visioni si sono scontrate a Venezia: una logica sostanzialmente meccanicistica, che intendeva isolare i problemi e a dare loro soluzioni indipendenti e fortemente ingegneristiche, e una logica sistemica, che si proponeva di evidenziare le correlazioni tra tutte le dinamiche in atto». (Editoriale del 1 ottobre 2017 su www.eddyburg.it ). Proviamo a capirne di più con l’aiuto dell’ecologa Vandana Shiva: «I sistemi viventi evolvono, si adattano, si rigenerano. Non sono ingegnerizzabili. Il dominio del paradigma ingegneristico inizia con l’era dell’industrialismo e del meccanicismo (…) Un sistema di conoscenza fondato su un paradigma meccanicistico, riduzionista e materialistico (…) Crediamo di essere al di fuori e sopra della Terra, crediamo di controllarla, di esserne i padroni. Lo crediamo [ma] ecco che i cambiamenti climatici, gli eventi estremi, i disastri ci ricordano con sempre maggiore frequenza che siamo parte della Terra. Ogni atto di violenza che distrugge i sistemi ecologici minaccia anche le nostre vite (…) Dobbiamo trasformarci da specie predatrice e incurante a specie che si prende cura, che lavora in co-creazione e co-evoluzione con la Terra». (V. Shiva, Solo il carbonio vivo salverà la terra, “il manifesto”, 22 settembre 2017). Potremmo continuare a lungo citando altri riferimenti scientifici ad una concezione di “ecologia integrale” – come la chiama Bergoglio nella enciclica Laudato si’ – o sistemica, come la chiama il grande fisico Fritjof Capra: «Una vera concezione della vita implica pensare in termini di relazioni, configurazioni e contesti, che nella scienza è conosciuto come “pensiero sistemico”». (F. Capra, Vita e Natura, Aboca, 2014).

Scientia [et] Potentia generano mostri

La ragione di fondo per cui la politica (nel discorso pubblico corrente e nel modus operandi delle istituzioni) preferisce l’approccio deterministico, lineare piuttosto che quello ecologico, ricorsivo sta – a mio avviso – nel fatto che la forma mentis, il modo di pensare e il linguaggio della politica sono quelli del dominio. La politica è vista e vissuta come affermazione ed esercizio del potere come comando. Il potere di disporre sugli altri e sulla natura. Non importa con quali mezzi e a quale prezzo. L’importante è “dare risposte”, rassicurare, conquistare il consenso popolare. In questa logica, per definizione, non è ammessa l’esistenza di problemi che non siano nella disponibilità della volontà di potenza del potere. Se qualche cosa si frappone al volere del governo essa va semplificata, rimossa e annullata.

La politica del dichiarare/decidere/disporre non può rispettare i tempi della conoscenza, dell’ascolto, della partecipazione condivisa delle popolazioni insediate. Procedure come la Valutazione degli Impatti Ambientali nate per far partecipare le popolazioni locali al percorso decisionale o direttive internazionali per la trasparenza degli atti come la Convenzione di Aarhus, non sono ammesse a fronte della “straordinarietà ed eccezionalità” degli interventi e dell’“l’interesse nazionale” prevalente delle opere. La militarizzazione della Val di Susa docet. Ma non meno gravi sono state anche le forzature operate da vari governi per giungere all’approvazione del Mose nonostante pareri negativi della commissione nazionale Via, del Consiglio nazione dei Lavori Pubblici, della Corte dei conti.

Per queste ragioni il linguaggio della politica non può essere ecologico, ma ingegneristico. Per imporsi, questo modo di fare politica ha bisogno della mediazione del linguaggio scientista (che è il contrario del metodo scientifico, per intenderci, quello che mette permanentemente in dubbio i saperi esistenti). I decisori pubblici, a corto di argomentazioni davvero convincenti, hanno bisogno di allearsi ai chierici delle “scienze esatte” per imporre le proprie scelte. Parafrasando Francis Bacon (Scientia est potentia) potremmo dire che l’alleanza tra scienza e potere ha generato molti mostri. Per validare “razionalmente e oggettivamente” le decisioni prese senza concedere possibilità di replica, sono chiamati in gioco gli esperti, i supertecnici, i saggi, i sapienti… La storia dei progetti per la salvaguardia di Venezia è costellata di commissioni e comitati scientifici (ne ho contati almeno otto) chiamati a proporre e a giudicare le migliori soluzioni proposte dagli uffici tecnici delle imprese di costruzione.

La complessa realtà biofisica e socioeconomica del territorio lagunare è stata parcellizzata, segmentata, numerata e modellizzata con l’intento di riprodurla in scala (vedi la ridicola storia del modello fisico della laguna di Valtabarozzo) e di imitare il suo funzionamento con software sempre più evoluti. Peccato che ogni tentativo di modellizzare grandi ecosistemi naturali, influenzati da complessi fenomeni meteorologici, biologici e antropologici comporti inevitabilmente una riduzione della complessità della realtà e una perdita di rappresentatività. L’imponente mole di dati e studi prodotti dal Consorzio di imprese Venezia Nuova è stato mirato a sostenere le scelte progettuali con il risultato di azzerare gli uffici statali (ad iniziare da quello idrografico del Magistrato alle Acque) e di mettere fuori gioco i “saperi diffusi”, esperenziali e contestuali sulla laguna basati sulla osservazione diretta dei fenomeni naturali (Ufficio maree del Comune, Biologia del mare e Grandi masse del CNR).

I “saperi esperti” degli istituti di idraulica chiamati a supporto delle scelte progettuali delle imprese di costruzioni (in pratica ristrette baronie universitarie di Padova e Genova) hanno avuto il monopolio della certificazione della scientificità del Mose. Roberto Ferrucci, nel suo ultimo bel racconto Venezia è laguna, li chiama: «I truffatori del buonsenso, i sabotatori del paesaggio». Per anni i tecnici accreditati dal Consorzio Venezia Nuova ci hanno spiegato con grafici, modelli e disegnini animati che la profondità dei canali portuali non è causa di erosione della laguna, che lo scambio mare-laguna è in equilibrio, che le acque medio alte più frequenti non sono un problema per la città, che le barene possono essere ricostruite con burghe di pietrame, ed ora, ci vogliono far credere anche che le grandi navi non fanno onde!

Può essere istruttivo riascoltare Giovanni Cecconi, uno dei massimi responsabili tecnici del CVN, incaricato di comunicare le meraviglie del Mose, ad una televisione amica, qualche tempo prima che scoppiasse lo scandalo del Mose.

Shock Economy in laguna

Per attecchire il decisionismo politico e il determinismo scientifico hanno bisogno di procedere lungo una sequenza logica che può essere definita così: emergenzialismo, decretazione, contrattazione. Provo a spiegarmi seguendo l’esempio veneziano.

|

| A sinistra: Il Gazzettino del giorno dopo. A destra: Il sindaco Favretto Fisca con Ted Kennedy e la contessa Foscari in sopralluogo a Pellestrina |

Ma mentre le indicazioni organiche della commissione si sono tradotte in legge (peraltro del tutto disapplicata) solo nel 1989 (legge n.183 sui piani di bacini idrogeologici e la difesa del suolo e delle acque), i decisori politici hanno preferito dare risposte parziali e specifiche alle varie “emergenze”. La legge speciale per Venezia n.171 del 1973 è una di queste. Un modo di procedere che ha avuto nella Legge Obiettivo del 2001 (tutt’ora operante) di Lunardi e Berlusconi la sua più compiuta codificazione. Vale a dire l’abbandono di ogni approccio programmatico e pianificatorio, coerente e permanente, a favore di interventi concentrati, sporadici, contrattati di volta in volta tra stato centrale e sistema delle autonomie regionali e affidabili a grosse associazioni tra imprese.

L’arte di trasformare l’ordinario in straordinario è una tattica ampiamente usata anche in altri paesi del mondo che la giornalista ambientalista canadese Nomi Klein ha chiamato shock economy, dopo aver assistito al disastro di Katrina a New Orleans nel 2005. La tattica consiste in questo: primo, lasciare precipitare la situazione di degrado trascurando la cura ordinaria e la manutenzione del territorio; secondo, considerare i disastri ambientali come un potente acceleratore dei processi di liberazione del patrimonio immobiliare dagli abitanti autoctoni più poveri; terzo, concentrare finanziamenti pubblici straordinari capaci di innescare grandi business e di rivalorizzare il patrimonio immobiliare.

Le “specificità” di Venezia sono state usate per giustificare l’approvazione di una normativa e di una strumentazione “straordinarie”, ipercentralistiche e falsamente efficientistiche che hanno nel tempo permesso di derogare a tutte le più elementari regole della buona amministrazione. In un articolo del 1 agosto del 1989 su Repubblica, Giuseppe Galasso, insigne storico e già sottosegretario ai beni culturali e ambientali, ebbe a scrivere: «In Italia tutte tende a farsi straordinario: non solo i terremoti o la mafia; ora anche le alghe». Era il tempo dell’eutrofizzazione dei mari e dell’invasione della Bava Mucillaginosa.

Governare per decretazione

Il secondo modo di procedere tipico del determinismo autoritario è il governo per decretazione. Anche qui il caso del Mose ci viene d’aiuto. Non è stata la Legge speciale del 1973 a compiere la scelta progettuale. La Legge speciale, nello stabilire gli obiettivi generali, si limitava ad affermare che: «La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione».

Saranno gli “indirizzi” del Governo, un paio d’anni dopo (marzo 1975) a scendere nel particolare e stabilire le modalità tecniche necessarie a realizzare gli obiettivi della legge: «La conservazione dell’equilibrio idrobiologico e l’abbattimento delle acque alte (…) devono essere ottenute mediante un sistema di opere di regolazione fisso alle bocche di porto che possa essere successivamente integrato da parti manovrabili».

Nessuna commissione tecnica, nessuna istituzione scientifica si era azzardata a scendere a tanta precisione progettuale (tant’è che nel corso degli anni l’indicazione è stata modificata). Ma le esigenze della politica richiedevano una dimostrazione di capacità decisionale a prescindere dallo stato degli approfondimenti conoscitivi scientifici, anche in mancanza di un quadro d’insieme degli interventi e di un piano generale di riassetto del bacino idrografico lagunare, che ancora stiamo aspettando. La politica intesa come mero esercizio di potere ha le sue logiche e deve poter affermare coram populo l’avvenuta soluzione dei problemi.

La retorica del potere ha reso necessarie varie “inaugurazioni” del Mose. La prima volta ad annunciare “la sopravvivenza e lo sviluppo di Venezia” è stato Fanfani nel 1982 nel discorso alla Camera di insediamento del suo V° governo. Poi è stata la volta di Craxi in Palazzo Ducale, l’8 novembre del 1986 nel ventennale dell’alluvione con i ministri Granelli, Gullotti, Degan, Di Lorenzo, Visentini, il sindaco Laroni, il presidente della Regione Bernini e ospiti d’onore come Gianni Agnelli e Carlo De Benedetti. Quindi De Michelis il 3 novembre del 1988 per il varo del prototipo del Mose con i ministri Fracanzani, Ferri il sindaco Casellati e il presidente della Regione Bernini. Infine è venuto il turno di Berlusconi, il 24 maggio 2003 al collegio navale Morosini, con il cardinale Scola, il sindaco Paolo Costa, i ministri Lunardi, Matteoli e Buttiglione.

Un susseguirsi di fanfare e cori entusiasti. Ad esempio scrive Roberto Bianchin su Repubblica il 30 ottobre 1988: «Quattro grandi torri rosse, una lingua d’acciaio nascosta dentro, il tricolore dipinto sul fianco, il ferro da gondola, simbolo del Conorzio di imprese Venezia Nuova, disegnato da Forattini. E un nome, Mose, che i tecnici si affannano a spiegare che vuol dire modulo sperimentale elettromeccanico ma che tutti, a cominciare dal vicepresidente del consiglio Gianni De Michelis, ribattezzano subito Mosè, con l’accento sulla é. É la diga, dal nome biblicamente evocatore, che salverà Venezia dalle acque alte».

Bianchin non era il solo. «Ecco Mose, salverà Venezia», titolava la Stampa. «Mose ha fatto il miracolo. Perfettamente riuscito l’esperimento di Venezia», titolava il Giorno. «Ore 11,14 La paratoia si solleva. Un attimo di emozionata concordia», titolava il Gazzettino.

Ciò che ora chiamiamo Mose un tempo si chiamava più bonariamente Progettone, Progetto preliminare di massima, ed era solo una parte del Progetto Venezia. Era un intervento tra i molti che avrebbero dovuto affrontare, in una strategia integrata ambientale, socio-economica e istituzionale, il “Problema di Venezia”. Con il tempo abbiamo assistito ad un abbandono di ogni coerenza e organicità degli interventi e ad un procedere a foglie di carciofo. Tuttora non esiste un piano di bacino idrogeologico delle acque. Il Magistrato alle acque è stato (giustamente) sciolto a seguito dello scandalo del Mose, ma non è stato sostituito né dalla autorità di bacino “ordinaria” (ex lege 183), né dalla “agenzia” che avrebbe dovuta essere costituita per sovraintendere il funzionamento e gestire le chiusure mobili.

Il Piano comprensoriale è stato insabbiato illo tempore dalla Regione assieme ad ogni organica architettura della Città metropolitana. Il parco naturale della laguna è uscito dalla Legge quadro nazionale e quello di iniziativa locale è stato azzerato dal Comune. L’allontanamento dei traffici petroliferi dalla laguna (prescrizione di legge dal 1973) non è stato realizzato mentre è aumentato a dismisura quello crocieristico. La riapertura delle valli da pesca e la loro ri-acquisizione al demanio (sentenza n. 3665 del 14 febbraio 2011 della Corte di Cassazione in occasione di una infinita disputa che riguarda le valli da pesca) non sono state attuate. Abbandonato il progetto per la rimodulazione del Canale dei petroli. Nessun rilancio del Cnr, dell’Ispra e degli altri istituti di ricerca pubblici. Persino le sale dedicate alla laguna del Museo di storia naturale non sono state allestite. Per non parlare delle politiche abitative, sociali e produttive completamente liquefatte.

A fronte di tanti e tali fallimenti il vecchio Progettone ha via, via conquistato l’intera scena. Con il giovane avvocato Luigi Zanda presidente del CVN (dal 1985 al 1995) il Progettone ha subito una rivoluzione linguistica degna del miglior marketing aziendale. Il nuovo Mosé è la tecnologia made in Italy, l’Ottava meraviglia del mondo. Più ancora - dirà in un appassionato intervento Zanda al convegno organizzato dal P.C.I. “12 parchi nel Veneto”: «Mi azzardo a dire che il nostro progetto è il primo di una nuova generazione di opere pubbliche. Reti autostradali, ponti sugli stretti, sono cose imponenti e impegnative ma tradizionali. La nostra è la prima opera pubblica che dopo anni di disattenzione e di imprudenze, ripropone la centralità dell’ambiente. Le tecnologie più avanzate si devono plasmare ed adattare per fare, appunto della “ingegneria dell’ambiente”.(…) La tecnologia è stata spesso additata come elemento di rottura: noi la riproponiamo come strumento di riequilibrio». (Venezia 26 settembre 1986).

Parole analoghe orientate all’ecologia saranno pronunciate poche settimane dopo da Craxi in Palazzo Ducale per il ventennale dell’alluvione: «Il progetto Venezia è il primo di una nuova generazione di opere pubbliche che pongono la tecnologia al servizio dell’ambiente, per rigenerare nuove condizioni di equilibrio e di armonia che l’uomo, e in parte la stessa natura, avevano modificato. Si tratta di ricostruire un vero e proprio “ecosistema”, che era stato violato, attraverso il riequilibrio idrogeologico e una vasta opera di disinquinamento agricolo, industriale ed urbano. E’ una impresa che non si materializza in un grande cantiere, in una grande opera fisica, ma richiede uno studio, una intelligenza, una invenzione continua per andare alla radice dei fenomeni che hanno causato il deterioramento e rimuoverne globalmente le cause» (Venezia 8 novembre 1989).

La svolta ecologista di Zanda e Craxi durerà poco. Servirà a gettare un po’ di fumo negli occhi ad una opinione pubblica scettica e ai rilievi critici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Corte dei Conti. Esaurita la realizzazione del lungo elenco delle “opere complementari” e “preliminari”, le dighe di separazione mare/laguna, sono tornate ad essere il fulcro del sistema, lo scopo stesso dell’esistenza del Consorzio di imprese Venezia Nuova.

Il caso Venezia sta tutto dentro questo dilemma: porto o salvaguardia. Siamo ancora al punto di partenza. 35 anni fa l’Associazione degli industriali e l’Ente zona industriale di Porto Marghera si chiedevano se si potesse «difendere Venezia senza uccidere il porto» (Massimo Mazzariol riferisce sul il Gazzettino del 14 novembre 1982). Per esserne certi affidarono uno studio ad una équipe di docenti di Cà Foscari: Muscarà, Marguccio, Elio Canestrelli e Paolo Costa. «Il responso dei quattro docenti è confortante: la chiusura temporanea delle bocche di porto ha un costo sopportabile, ma non tutti i rischi sono valutabili», riporta il giornalista. Quindi, dicono i professori: «Meglio costruire una paratia alla volta, piuttosto che tutte e tre simultaneamente».

Passa il tempo, cambiano i ruoli, ma siamo ancora qui. Pochi giorni orsono, il 10 ottobre 2017, il giornalista Albero Zorzi sul Corriere del Veneto, scrive: «Era lo spauracchio del presidente uscente dell’Autorità portuale Paolo Costa e lo è anche del suo successore Pino Musolino. L’acqua alta, le paratoie del Mose sollevate a chiudere la bocca di porto di Malamocco e le navi che aspettano fuori o che percorrono lentamente la conca di navigazione (…) il porto di Venezia rischia di essere piano piano abbandonato. Ed è partendo da qui che il provveditore interregionale alle opere pubbliche Roberto Linetti sta pensando ad un modo per ridurre il più possibile le chiusure del Mose a Malamocco». (Mose a metà per salvare il porto. Così passano anche le crociere, pag. 5 14/10/2017).

Venezia può venire inghiottita dalle acque, ma le navi potranno passarci sopra. Come bene documenta questa foto.

Riferimenti

Tra i numerosi articoli dedicati da eddyburg all’argomento si vedano, tra i più recenti. l’Eddytoriale n. 174, in gran parte dedicato alla banda, Consorzio Venezia Nuova, che inventò, progettò costruì, gestisce (e soprattutto beneficio degli ingenti finanziamenti pubblici impiegati per l’opera, l’articolo di Paola Somma "La città del Mose", che illustra il contesto metropolitano nel quale il “sistema Mose” agisce, quelli di Edoardo Salzano "Venezia e la modernità" , con la replica di Piero Bevilacqua, di Armando Danella, "Il rischio Mose".

La città invisibile, 13 novembre 2016. Analisi, a partire di Firenze, del turismo d'oggi come nuova forma di economia di saccheggio delle risorse operato dalle aziende globalizate nei deserti creaati dallo "sviluppo"

L’industria del turismo prolifera nella città storica, vuota di residenti stabili. È un’economia di rapina che saccheggia le città monumentali. Il turismo cava denaro da un patrimonio monumentale di dimensione finita e non è in grado di riprodurne. Assume caratteri simili a quanto, nel Sud del mondo, è stato definito “estrattivismo”: economia di saccheggio delle risorse e loro esportazione, attuata spesso con metodi violenti contro il volere delle popolazioni insediate.

Questa nuova forma di colonialismo operato non più dagli stati-nazione ma dalle multinazionali globalizzate, prospera – sub specie turistica – nei deserti urbani, nella città dei recinti, delle zone rosse, dei limiti invalicabili (che nascono e si moltiplicano nel clima determinato dagli attentati terroristici, indirizzati proprio verso le città d’arte). Nella città dei recinti, la cittadinanza è espropriata dei luoghi centrali di vita urbana, quando non fisicamente espulsa dai “centri storici” cui, negli anni Settanta, fu attribuito un forte ruolo sociale, aggregativo, civilmente costitutivo e oggi interamente soppiantato dal loro potenziale economico.

Ma come avviene l’espropriazione degli spazi urbani pubblici, monumentali, degli spazi comuni e di relazione? Quali sono le politiche di gestione e i meccanismi amministrativi che determinano l’espulsione fisica dei residenti e degli abitanti?- Cominciamo dagli spazi pubblici e dagli immobili di uso collettivo. Negli ultimi tre decenni, nelle città d’arte italiane, abbiamo assistit– all’allontanamento delle funzioni dal centro (operazione che un tempo andava sotto la voce “decentramento”). Sia delle funzioni rare (università, tribunali, teatri etc.) sia dei servizi al cittadino, diffusi nel tessuto centrale (uffici postali, anagrafe, poliambulatori, asili etc.);– alla compulsiva messa in vendita degli edifici pubblici, in posizione centrale, rimasti vuoti o appositamente svuotati di usi collettivi: caserme, tribunali, corte d’assise, etc., ma anche immobili destinati a residenza popolare (ERP);– alla trasformazione dei grandi immobili in disuso, sia quelli privati che quelli pubblici alienati di fresco, in strutture esclusive, rivolte al consumo di lusso, al di fuori ogni programmazione o comunque in deroga alla pianificazione;– alla pedonalizzazione di vaste aree centrali non compensata da un organico piano del servizio del trasporto pubblico: a Firenze, l’esclusione del transito dei mezzi pubblici da piazza del Duomo non affiancata da un’organica riorganizzazione della rete del trasporto pubblico medesimo ha sottratto l’accesso al Quadrilatero romano – piazze del Duomo, della Signoria e della Repubblica – a una fetta consistente della popolazione. La privatizzazione dell’ATAF (Azienda trasporti area fiorentina) ha fatto il resto;– alla metamorfosi dei monumenti e musei in cash machines (da fine anni Ottanta, nelle città storiche peninsulari le principali chiese sono trasformate in musei e, a causa del biglietto d’entrata, sostanzialmente chiuse ai residenti);

– alla mercantilizzazione delle piazze, dei ponti, delle strade e degli ambienti monumentali (musei, biblioteche etc.) tramite affitto temporaneo, finalizzato ad ospitare attività lucrative;

– alla liberalizzazione del commercio dovuta al decreto 114/1998, detto “Bersani” – che ha oliato il processo di propagazione dei centri commerciali suburbani, in voga negli anni ‘90 e duemila – e alla conseguente trasformazione delle botteghe artigiane e di vendita al dettaglio in luoghi del foodismo: l’assenza di piani del commercio che possano effettivamente definirsi tali asseconda il moltiplicarsi e il continuo ricambio di locali di ristorazione, settore di primario interesse della malavita organizzata (cfr. Rapporto Agromafie 2017).

L’espulsione della popolazione residente dal centro urbano monumentale è stata graduale, ma numericamente significativa. A dimostrazione del contrario – ma scambiando artatamente la residenza con il transito – il sindaco di Firenze ha gioito pubblicamente a seguito della pubblicazione di uno studio di mobile analytics che stima il passaggio giornaliero dal centro cittadino (in una città in cui il traffico privato e pubblico, su gomma e su ferro, è sostanzialmente centripeto e nella quale il polo fieristico è situato sul circuito delle mura trecentesche) in decine di migliaia di fiorentini e “city-users”.

Tale espulsione ha riguardato le fasce sociali basse e medie (che nel frattempo col turismo fanno i loro affari affittando appartamenti a breve termine), ma sta togliendo il respiro ai diseredati, agli ultimi, che si accalcano nei “bassi” e negli appartamenti più sfortunati delle aree ancora non appetibili, sulle quali tuttavia gli appetiti progressivamente si estendono. Diseredati e ultimi che pure costituiscono l’esercito dei manovalanti, sfruttati e malpagati, dell’industria turistica.

Verso gli ultimi, la guerra è in atto, su vari livelli. Sul fronte del diritto alla casa, innanzitutto: l’eclissi dell’edilizia residenziale pubblica e il ricorso diffuso e insistente a sfratti esecutivi hanno creato una pletora di famiglie in disagio abitativo legato alla mancanza di lavoro sicuro e tutelato.

L’altro livello di espulsione è fondato sul securitarismo, ed ha vari gradi di incisività: arredo urbano a carattere disciplinare (panche prive di schienale, dissuasori di sedute, catene e catenelle etc.); cancellate a chiusura dei portici di città, da secoli luoghi di pronta accoglienza per erranti; diffusione di illuminazioni in stile carcerario delle strade “calde” e la loro parziale militarizzazione. Infine, ultimo solo cronologicamente, il Daspo urbano: atto di «una guerra senza quartiere ai marginali d’ogni risma» che estende all’intera città le misure vigenti negli stadi, in nome della sicurezza e del decoro urbano.

Ciò che sconcerta è che il Daspo incide proprio sulle aree turistiche: mendicanti, poveri, diseredati, rom, “clandestini”, venditori “abusivi”, antagonisti, punkabbestia, dissidenti, graffitari, lavavetri, saltimbanchi e cantastorie rischiano infatti un «provvedimento di allontanamento» per condotta non consona al decoro delle aree urbane su cui insistono – eccoci al turismo – «musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici» (art. 5, comma 2, lett. c, del decreto Minniti del febbraio 2017).

È stato scritto che con il Daspo «Lo Stato Sociale si trasforma in Stato Penale»: l’attribuzione in capo ai sindaci della potestà di istituire un recinto turistico, un divieto ad personam di accesso alla città, corrisponde infatti all’abbandono della lotta alle diseguaglianze sociali dando l’avvio a una nuova battaglia, di stampo liberista, in favore dei privilegi proprietari.

Quali strumenti mettere in atto per confermare la tradizione di inclusività delle città storiche? Come restituirle alla cittadinanza espulsa? Come liberarsi dalla monocoltura turistica?

All’ostinato servilismo degli amministratori nei confronti delle multinazionali del turismo, alla gestione urbanistica ridotta a mera ragioneria, alla coincidenza tra città storica e Mercato, l’alternativa – almeno dal punto di vista urbanistico – risiede innanzitutto nella messa a fuoco del progetto comune sullo spazio comune (che ha interesse culturale globale), nell’assunzione di una visione organica delle trasformazioni, degli usi e delle disponibilità sociali degli spazi urbani centrali. Per colmare l’assenza di programmazione e di progettualità, e interrompere quel procedere per singole operazioni legate alle opportunità offerte dal Mercato a Comuni in balìa degli investitori esteri, è necessario far ricorso – e individuarne una possibile evoluzione – ai piani per la città storica messi in atto a partire da Bologna (1969). E, in primis, come nell’esempio appena richiamato, è urgente che l’edilizia residenziale pubblica torni nel cuore città storica.

Se è certamente necessaria una visione programmatoria del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi, ancor più lo è per un utilizzo sapiente e coerente dei grandi immobili pubblici dismessi, affinché caserme, ex conventi, case di mendicità, stabilimenti di manifatture etc. – trasformati in sedi di residenza collettiva, provvisoria e popolare, luoghi di lavoro e di elaborazione culturale – diventino, nei rioni, nuclei, fuochi di urbanità.

Abbandonato il ruolo di servizio alla rendita, le politiche urbane possono finalmente orientarsi verso pratiche di accudimento della città esistente (il centro quanto le periferie), di cura e di recupero, anche in senso sociale. Attraverso l’ascolto della cittadinanza – di quella più avvertita, più critica, e del fermento che agisce nelle città e nei territori dove si elaborano collettivamente forme di resistenza ed esistenza socialmente soddisfacenti e desiderabili – possono essere messe in atto pratiche di ricostruzione dei legami sociali e relazionali in senso ecologico.

Il distacco dal paradigma economicista-finanziario – fondato sul mito della produttività, dell’efficacia, della competizione – costituisce la premessa inaggirabile per questo rivoluzionario “balzo” verso un modello di riproduzione, di cura dell’esistente, di costruzione di sapienti relazioni col vivente tutto.

Il presente testo è la trascrizione del contributo dell’autrice all’incontro “Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo”, con Marco D’Eramo, Franca Falletti, Ornella De Zordo e Clash City Workers. L’incontro, tenutosi a Firenze il 21 ottobre 2017, è il primo appuntamento del ciclo “La fabbrica del turismo nelle città d’arte: il caso Firenze” organizzato dal laboratorio politico perUnaltracittà e CCW.

Internazionale, 10 Novembre 2017. Le accattivanti soluzioni tecnologiche del Google Urbanism mascherano un urbanistica basata su libero mercato e profitto, dove le decisioni sono determinate dalle domande di mercato. (i.b.)

Un’astuta provocazione? Forse. Ma la Alphabet, la società madre di Google, prende sul serio la questione. I suoi dirigenti hanno accarezzato l’idea di prendere alcune città in difficoltà e di reinventarle sulla base dei servizi della Alphabet: mappe, informazioni sul traffico in tempo reale, connessione wifi gratuita, auto che si guidano da sole e così via. Nel 2015 la Alphabet ha creato una divisione dedicata alle città, i Sidewalk Labs, diretti da Daniel Doctorof, ex vicesindaco di New York e veterano di Wall street.

Il passato di Doctorof fa capire le intenzioni di Google Urbanism: usare i dati per allearsi con immobiliaristi e investitori istituzionali. Da questo punto di vista, Google Urbanism ha poco di rivoluzionario. I dati e i sensori hanno un ruolo secondario nel determinare cosa viene costruito, perché e a quale costo.

Potremmo chiamarla urbanistica alla Blackstone, in omaggio a uno dei più grandi protagonisti finanziari del mercato immobiliare statunitense. Visto che Toronto ha scelto la Alphabet per trasformare Quayside, un’area non edificata di 48mila metri quadrati sul lungomare, potremo finalmente vedere all’opera la natura pseudo-rivoluzionaria di Google Urbanism e la sua resa

alle forze finanziarie che modellano le nostre città.

L’obiettivo a lungo termine della Alphabet è sostituire regole e divieti formali con obiettivi flessibili meno rigidi e basati sui feedback. Parlando di città, anche luminari del neoliberismo come Friedrich Hayek e Wilhelm Röpke erano d’accordo con forme di organizzazione sociale slegate dal mercato. Consideravano la pianificazione una necessità pratica: non c’era altro modo per gestire le infrastrutture o costruire le strade in modo economico. Per la Alphabet non ci sono ostacoli simili: i lussi di dati possono sostituire le regole del governo con quelle del mercato.

Google Urbanism presuppone l’impossibilità di ampie trasformazioni del sistema come per esempio la limitazione del possesso straniero delle proprietà immobiliari. Anticipa la fine della politica, promettendo di usare la tecnologia per far adattare i cittadini alle tendenze globali immutabili come la disuguaglianza crescente.

Queste tendenze significano che, per la maggior parte di noi, le cose peggioreranno. Ma la Alphabet è convinta che le tecnologie possono aiutarci a sopravvivere, per esempio un’app può aiutarci a trovare del tempo libero nelle nostre vite di genitori carichi di lavoro. Indebitarci per comprare un’auto, visto che nessuno ne possiederà più una, non avrà più senso. E l’intelligenza artificiale farà abbassare i costi dell’energia.

È qui che sta la promessa populista di Google Urbanism: la Alphabet può democratizzare lo spazio personalizzandolo grazie ai flussi di dati e ai materiali prefabbricati a basso costo. Ma questa democratizzazione delle funzioni non sarà seguita da una democratizzazione delle risorse urbane. È per questo che la democrazia algoritmica della Alphabet si basa sulla “domanda del mercato”. Poco importa se l’urbanistica della Alphabet non piacerà agli abitanti di Toronto. Il suo obiettivo è impressionare i futuri residenti, per esempio i milionari cinesi che si riverseranno sul mercato immobiliare canadese.

L’urbanistica alla Blackstone continuerà a modellare le nostre città anche quando sarà la Alphabet a smaltire i rifiuti. Google Urbanism è un modo accattivante di nascondere questa realtà.

Più 10 per cento. Da solo, l’ostello con i suoi 85 mila clienti ècome se avesse aumentato del 10% le presenze turistiche, stimate a Mestre in 2milioni e 900 mila l’anno. «A Mestre si viaggia con un più 4% di presenze»,ricorda l’assessore al turismo Paola Mar. Le presenze a Mestre sono passate dai2 milioni e 800 mila del 2015 a 2 milioni e 927 mila del 2016, con un più 4,5%.E la permanenza sale a 1,9 giorni.

Tante le famiglie che approfittano dell’offerta diavere i figli, fino a 18 anni, gratis in camera coi genitori. «I viaggi nellecittà possono essere terribilmente costosi per le famiglie, ma noi lo rendiamoalla portata di tutti», spiega la Wallmann. E prosegue: «Il nostro clientetipico non spende molto tempo nella stanza in albergo, perché ha tanto da farea Venezia e poco tempo per vedere tutto. Il nostro prodotto è essenzialmente ilpernottamento. Non c’è un ristorante o l‘area spa e anche l’attrezzatura dellecamere è molto basic (senza minibar o telefono), perché non si usa la stanzaper nient‘altro che per dormire. Poi si va in città e non si ritorna fino allasera».

Il viaggiatore, aggiunge, «vuole spendere più per mangiare bene, fare loshopping o andare in museo». A beneficio di Venezia, di giorno e di Mestre lasera. Se si trova cosa fare.

Mestre in fermento. Forse l’effetto dormitorio con scelteintelligenti si può evitare. «Noi di AO vediamo una grande opportunità perMestre. Ogni giorno ritornano i nostri ospiti da Venezia e ci chiedono dove sipuò andare per mangiare o dove sono i bar. Siamo contenti di dare suggerimentilocali. Siamo l’inizio del cambiamento a Mestre e vogliamo che tutti nebeneficino», conclude la Wallmann.

Altri 1.900 posti letto. Altri investimenti, austriaci, valore 70 milionidi euro, stanno costruendo di fronte all’ostello altri 4 alberghi per 1.900camere pronte per aprile 2019. Questo significa che tra due anni la degradatavia Ca’ Marcello diventerà distretto alberghiero con 3.900 posti letto.

Cambiamenti e servizi. E cambierà volto. Qualcosa già si muove: bar epizzerie si rinnovano. Actv ha potenziato le corse del bus 4L per Venezia perl’aumento di turisti indotto dall’ostello. Nell’area dei quattro alberghi silavora ad un marciapiede che conduca dentro la stazione. E la città si muove?Molto lentamente.

«Sui servizi stiamo lavorando. Ai commercianti non faccio che ricordare leopportunità . Ci sono nuovi locali aperti tra Corso del Popolo e via Torino»,ricorda l’assessore Mar. «Mi risulta che alcuni commercianti ad agosto abbiamo fattoil loro fatturato solo grazie ai turisti. Ma c’è tanto da fare. Dai menù chedevono essere anche in inglese e in lingue orientali, per esempio, allamentalità generale da cambiare. I primi segnali ci sono, ma il turismo è unaoccasione che Mestre non deve perdere», ricorda. «Noi ci mettiamo gli eventi,come l’Happy Friday».

Salgono a 90 le Frecce da e per Venezia: Due nuove corseFrecciarossa tra Roma e Venezia e due tra Milano e Venezia, portano a 90 icollegamenti con la Laguna. Il Frecciarossa 9402 parte da Roma Termini alle5.35 con fermate a: Roma Tiburtina (a. 5.43 - p. 5.45), Firenze Santa MariaNovella (a. 7.07 - p. 7.15), Bologna (a. 7.50 - p. 7.53), Padova (a. 8.52 - p.8.54), Venezia Mestre (a. 9.08 - p. 9.10) e arrivo a Venezia Santa Lucia alle9.20.

Il Frecciarossa 9415 invece parte da Venezia Santa Lucia alle 9:35 con fermatea Venezia Mestre (a. 9.45 - p. 9.47), Padova (a. 10.01 - p. 10.03), Bologna (a.11.02 - p. 11.05), Firenze Santa Maria Novella (a. 11.40 - p. 11.48), RomaTiburtina (a. 13.08 - p. 13.10) e arrivo a Roma Termini alle 13:20.

Sulla rotta Torino - -Milano - Venezia, una nuova corsa Frecciarossaproveniente da Torino Porta Nuova alle 13.02 è prevista da Milano Centrale alle14:15 con arrivo a Venezia Santa Lucia alle 16:40. Da qui invece la nuovapartenza è prevista alle 12:20 e l’arrivo a Milano Centrale alle 14.45.

Il Frecciarossa 1000 arriva anche a Venezia: I plus del Frecciarossa1000 arrivano anche sulla Trasversale Padana (Torino - Milano - Venezia).Quattro corse che uniscono attualmente Torino, Milano e Venezia beneficiano deivantaggi del prodotto di punta di Trenitalia in previsione anche delle futurevelocizzazioni rese possibili da questa tipologia di convogli.

La città invisibile, 14 novembre 2017. Non c'è da meravigliarsi delle cortesie dell Unesco vero le malfatte fiorentino (come con quelle veneziane). È noto che l'Italia è tra i maggiori contribuente dell'agenzia Onu per la cultura

Camera con vista”, il titolo del romanzo di Edward Morgan Forster, è anche la metafora del viaggiatore inglese che nell’Ottocento, a Firenze o, meglio ancora, a Fiesole, viveva una vacanza più o meno lunga, lontano dalle bruttezze della rivoluzione industriale. “Camera con vista” perché l’élite anglosassone preferiva contemplare il paese da lontano, fantasticando di Beato Angelico e Benozzo Gozzoli, godendo delle nebbioline che celavano dall’alto la vita reale, ma non amava scendere in strada e mescolarsi alla gente comune. Questo comportamento deve avere ispirato la missione Unesco-Icomos a Firenze del 25-27 maggio 2017, di cui ora conosciamo il Rapporto, ben lontano dalle preoccupazioni espresse in una lettera dell’agosto del 2015 indirizzata al Comune di Firenze, per mesi tenuta nascosta dal Sindaco Nardella.

Del resto i “riconoscimenti” (aknowledgements) già spiegano tutto: “L’amministrazione fiorentina è stata estremamente generosa con expertise, tempo e ospitalità. Il Sindaco Dario Nardella, sia formalmente che informalmente, ha prestato un grande interesse al nostro lavoro… Siamo grati a tutti per avere contribuito al successo della missione e per avere reso così piacevole la nostra permanenza”. E ci immaginiamo i nostri due viaggiatori, bon vivant, alloggiati in alberghi di lusso, magari con vista sull’Arno, gratificati dalla buona tavola e dal buon vino, immersi in colloqui, sopralluoghi, visite e passeggiate, perché no, nel centro storico ancorché affollato di turisti, abbacinati dal bello e dalla storia, tardi epigoni dei loro antesignani ottocenteschi. Informati – ci immaginiamo – direttamente o indirettamente anche da molti dei sostenitori delle infrastrutture inutili o dannose, aeroporto e tunnel della Tav in primis. Dei molti comitati attivi a Firenze, solo pochi quelli invitati con due ore contingentate, memorie scritte in inglese e qualche sommario appunto.

Ma veniamo al Rapporto Unesco-Icomos sulle principali questioni fiorentine.

Sull’aeroporto la missione apprezza la riduzione dell’impatto sulle ville medicee, e prende per buono il racconto che solo una frazione marginale dei voli passerà sopra il centro di Firenze. Su tutto il resto tace con un livello di approfondimento degno di un depliant di Toscana Aeroporti. Troppo impegnativo, evidentemente, leggere il parere del nucleo di valutazione della Regione Toscana, le osservazioni dell’Università di Firenze, le 142 prescrizioni della Via non ancora ufficializzate ma tuttavia ben note. Quello che interessa è la property, cioè l’area direttamente tutelata, il resto può andare alla malora.

Ancora più sbrigativo il giudizio sul sottoattraversamento dei treni ad alta velocità che, secondo il rapporto, provocherà solo qualche millimetro di subsidenza e paradossale la conclusione che avalla la serietà tecnica del progetto. Ignora la missione, anche se su questo era stato presentato dal comitato no Tav una memoria scritta, che le prescrizioni della Via, mirate a un approfondimento degli studi ambientali e geologici, sono state rimandate al progetto esecutivo (peraltro difforme da quello originale), vale a dire ignorate con il beneplacito di un osservatorio cieco; e che la maxi stazione sotterranea, diventata nel frattempo mini, è in entrambe le versioni priva di valutazione ambientale. La conclusione che “the proposals have been subject to intensive expert scrutiny by the authorities” appare, perciò, più che superficiale, mistificatoria. Sulla stessa lunghezza d’onda l’apprezzamento della politica che sta svendendo, o facilitando la svendita, di edifici pubblici nel centro storico di Firenze per trasformarli in alberghi o residenze di lusso; politica che, invece, secondo il rapporto assicura la permanenza dei valori culturali e della loro fruizione pubblica.

Un contentino per compensare i giudizi encomiastici: la raccomandazione di non sottoattraversare con una nuova linea della tramvia il centro di Firenze e di ripensare l’idea di un parcheggio sotterraneo in piazza Brunelleschi, a due passi del Duomo. Due progetti demenziali su cui perfino i nostri missionari hanno qualcosa da ridire. Tralasciamo per brevità le altre considerazioni e raccomandazioni che ognuno può leggere sul rapporto on line. Annotiamo solo che vi sono delle blande preoccupazioni per l’eccessiva concentrazione di turisti nel centro storico e per la possibilità che il nuovo aeroporto, con i voli low cost, incrementi il turismo modi e fuggi. Per il resto tutto va bene. Naturalmente il Sindaco Nardella e i corifei della stampa locale hanno lanciato grida di giubilo, con il primo cittadino che ha straparlato di via libera all’aeroporto di Firenze – da chiedersi se avrebbe tenuto in altrettanta considerazione un parere negativo.

Scriveva nel 1855 Cosimo Ridolfi, rivolgendosi agli stranieri che descrivevano la campagna toscana come un grande giardino, che per conoscere tutta la vera Toscana arretrata, arida, scoscesa, moralmente disabitata, bisognava, prendere non le strade maestre della pianura o della dolce collina; e aggiungeva “ed allucinati dal nostro bello, anche gli ingegni più severi si fecero artisti e videro qui l’Eldorado, perché scrutarono la gentilezza dei modi, ammirarono la vaghezza dei siti e lodarono senza chiedere conti a nessuno… perché chi traversa i paesi in posta e scrive le sue osservazioni, non fa, in genere, che dei romanzi”. Come gli epigoni dell’Unesco.

officinedeisaperi.it online, 12 novembre 2017. Nei drammi della periferia romana la testimonianza di ciò che accade quando le politiche dei decisori perde ogni contatto con la quotidianità delle vite vissute dalle persone.

La pianificazione si occupa ormai dei luoghi del consumo; della produttività; del commercio; dell’arte, nella misura in cui è funzionale al mercato; dello sport, laddove è conforme alla possibilità di essere mercificato. I luoghi destinati alla vita di relazione, allo scambio di emozioni e di esperienze, in altre parole la città pubblica, è scomparsa dalle visioni della politica e delle amministrazioni fantasma nelle quali si traduce. I bisogni immateriali degli esseri umani sono schiacciati prepotentemente su una qualsiasi delle chiavi sopra indicate, invitati a trovare la loro falsa realizzazione in uno dei modi attraverso i quali possono essere messi a profitto. Le città non somigliano più neppure lontanamente a quanto ancora la parola “città” prova ad evocare semanticamente in noi. Sono simulacri privi di una qualsiasi forma di vita indipendente dalle leggi della vendita e della compera. Si dice che dal medioevo a oggi ci sia stato un progresso democratico. Qualsiasi centro medievale attesta il contrario. In qualsiasi centro medievale è certamente più ingombrante il potere, ma vi si scorge chiaramente l’attenzione per il luogo della vita comunitaria. Si sente ancora il respiro del luogo ed è facile riscontare l’armonia con il territorio. Nel moderno medioevo delle nostre città, dei nostri quartieri, invece, il potere è certamente meno visibile e ingombrante, ma la sua apparente assenza è compensata da un’assoluta mancanza di senso. Si tratta di luoghi anonimi, che hanno perso il rapporto con i territori che li circondano e sembrano disabitati anche e soprattutto quando sono pieni di gente.

Oggi abitiamo luoghi progettati per non essere vissuti. Ostia è un esempio illuminante in questo senso. È forse l’unico posto di mare al mondo dove non c’è più neppure un pescatore, vale a dire nessun uomo che viva della specificità del suo territorio e questo qualcosa ci dice. È un luogo che ha perso ogni rapporto vitale con il mare che gli vive accanto, svilendone le tradizioni e consumandolo villanamente alla prima parvenza d’estate. Una piccola cittadina che ci ostiniamo a chiamare quartiere, votata a dissolvere la meraviglia in cui potrebbe vivere facilmente se solo lo volesse, o tornasse a volerlo. A Ostia l’insoddisfazione è l’unico sentimento ad avere qualche possibilità di futuro, ma in quanto sentimento, è anch’esso destinato ad essere messo a profitto. Le diverse organizzazioni in odore e in metodo di malavita, non fanno altro che provare a organizzare le uniche relazioni contrastive del vuoto progettuale cui altrimenti quei luoghi sarebbero destinati, da politiche cieche e sovra-determinate. In questo senso non solo vanno comprese, ma persino rivalutate.

In un luogo dove si ha l’abitudine di lasciare carcasse di animali morti lungo la strada, non ce la si può prendere con gli avvoltoi. È normale e persino un bene che ci siano. A Ostia, come ovunque nell’epoca moderna, le istituzioni che hanno determinato il deserto umano che ci circonda a partire dal piano urbanistico che lo rende visibile, non possono avere né l’autorevolezza, né la moralità necessarie, per contrastare l’orrore e promuovere il riscatto.

Sono le istituzioni e le politiche dei “minima moralia” e della “triste scienza” ad aver offeso la vita a Ostia come altrove. Il riscatto è possibile solo con un cambio generale di paradigma, con la restituzione al quotidiano e al territorio della morale universale del profitto. Sembra un passaggio difficilissimo, ma in realtà oltre ad essere l’unico possibile, è anche ampiamente nel novero delle nostre possibilità. È, o potrebbe essere, la semplicità che è difficile a farsi, la soluzione dietro l’angolo. Come il mare a Ostia.

la Nuova Venezia e Corriere del Veneto, 12 novembre 2017. La confusione regna sovrana. Una sola certezza: di proseguire la distruzione della Laguna (Canale dei Petroli) non frega niente a nessuno. Articoli di Silvio Testa e Alberto Zorzi (m.p.r.)

Di un Governo con le valige in mano perché in scadenza di mandato, solo un ministro, Graziano Delrio (Infrastrutture), ha partecipato al Comitatone per Venezia, che si preannunciava storico e che invece ha partorito il classico topolino, avendo prodotto in assenza di tutti i ministri competenti solo un banale "Documento programmatico di indirizzo" (che sarà mai? ), senza lo straccio di una delibera. Un Comitatino. Tutti si sono dichiarati contenti, anche il presidente dell'Autorità Portuale, Pino Musolino, e il sindaco, Luigi Brugnaro, benché di fatto si siano visti affondare l'idea dell'utilizzo del Canale Vittorio Emanuele per continuare a portare le grandi navi in Marittima, evidentemente destinata alle sole navi più piccole (vedremo quali) e agli yacht, come da anni chiedevano i cittadini mobilitatisi contro un crocerismo incompatibile.

Di un Governo con le valige in mano perché in scadenza di mandato, solo un ministro, Graziano Delrio (Infrastrutture), ha partecipato al Comitatone per Venezia, che si preannunciava storico e che invece ha partorito il classico topolino, avendo prodotto in assenza di tutti i ministri competenti solo un banale "Documento programmatico di indirizzo" (che sarà mai? ), senza lo straccio di una delibera. Un Comitatino. Tutti si sono dichiarati contenti, anche il presidente dell'Autorità Portuale, Pino Musolino, e il sindaco, Luigi Brugnaro, benché di fatto si siano visti affondare l'idea dell'utilizzo del Canale Vittorio Emanuele per continuare a portare le grandi navi in Marittima, evidentemente destinata alle sole navi più piccole (vedremo quali) e agli yacht, come da anni chiedevano i cittadini mobilitatisi contro un crocerismo incompatibile.

«No Navi al Tar e alla Corte dei Conti: Comitatone illegittimo. Il ministero: tutto regolare»

Si dice «combattivo, non arrabbiato». Ma i suoi legali, in primis l’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu sono già al lavoro sull’esito del Comitatone e sulla scelta di Marghera per il futuro delle grandi navi. «Noi avevamo già scritto prima a tutti i membri, contestando l’iter, ma non ci hanno ascoltati e ora siamo pronti a fare i ricorsi», dice Cesare De Piccoli, ex viceministro dei Traporti, proponente con la società Duferco del progetto Venis Cruise 2.0, che prevede un terminal di scalo alla bocca di Lido, in modo da tenere le grandi navi da crociera fuori dalla laguna: da lì verrebbero infatti portati all’attuale Marittima con delle motonavi di ultima generazione, senza smog e senza moto ondoso.

Un progetto che l’Autorità portuale, già con Paolo Costa e ora anche con il nuovo presidente Pino Musolino, ha bocciato senza appello: quest’ultimo ha presentato al ministero un’analisi «multicriteria» che ha visto il Venis finire sempre all’ultimo posto in cinque classifiche diverse, mentre a vincere è stata l’ipotesi del Canale industriale nord, sponda nord, sposata dal governo e dal ministro Graziano Delrio. Ed è questo il primo punto che non va giù a De Piccoli. «Di questo studio non sappiamo nulla, non siamo stati interpellati - ironizza De Piccoli - ma questa procedura ha violato il decreto Clini-Passera (quello che per primo ha avviato la ricerca di vie alternative al passaggio davanti a San Marco, ndr ): in primis perché l’individuazione delle ipotesi, come avvenuto nel 2013/2014, spettava alla Capitaneria di Porto e non all’Autorità portuale, poi perché non tiene conto della commissione Via, massimo organo tecnico dello Stato». Via che ha promosso, seppur con prescrizioni, il progetto Duferco, mentre, in una fase preliminare, aveva sollevato dubbi su Marghera.

Dubbi che lo stesso De Piccoli fa propri, non prima però di una premessa. «La scelta di Marghera in un certo senso ci aiuta, perché si ammette la possibilità di un terminal diverso dalla Marittima e con il coinvolgimento di privati, che sono due critiche fatte dal Porto nel ricorso al Tar contro la nostra Via - dice - Addirittura quello è un progetto su terreni privati, mentre il nostro sarebbe su area demaniale. Per questo chiedo a Musolino di ritirare il ricorso». Ma la critica all’ipotesi Marghera è tecnica: «Sul canale nord ci stanno due navi, così hanno detto - dice De Piccoli - e le altre 2-3 necessarie per replicare l’attuale Marittima dove le mettono? Cosa succederà quando nei sabato e domenica estivi le grandi compagnie vorranno portare le navi da 140 mila tonnellate? Ci sarà una lotteria?». C’è poi il problema dell’accessibilità nautica: «La Via ha già detto delle cose: ci sono interferenze con i traffici nautici, criticità ambientali, rischi della zona industriale». In realtà su quest’ultimo punto la Capitaneria si era espressa di fronte a «coni di rischio» che poi sono stati aggiornati. De Piccoli boccia anche il Vittorio Emanuele, previsto da Musolino nella fase transitoria. «Il piano regolatore portuale prevede una profondità di 11 metri e una cunetta di 80 - dice - Ma questo significa che ci passano al massimo navi da 30-32 metri, non certo le “medie” di cui si parla. Ma di fronte a questo scenario le compagnie sono d’accordo? Io non lo credo».

Al Tar e alla Corte dei Conti sono pronti ad andare anche i No Nav, che venerdì si sono riuniti in assemblea. «Al momento del voto era presente solo il ministro Delrio e non è stato possibile, per mancanza del numero legale, approvare una delibera, ma solo un anomalo “Documento programmatico” - dicono - Valuteremo dei ricorsi per bloccare decisioni assurde e pasticciate». Dalle Infrastrutture nessuna replica ufficiale, ma solo la sottolineatura che ogni ministero era rappresentato da un delegato e che c’erano stati numerosi incontri preparatori.

Corriere del Veneto, 12 novembre 2017. Una dura critica al "project finanzing all'italiana (paga sempre il contribuente), e un consiglio: cancellare il CVN, padrone del Mose

Venezia. Dell’immane lavoro dei commissari sul Mose «ancora non si vedono i frutti», ammette; avverte che «i project financing possono creare un danno enorme alle casse pubbliche» e quando sente ripetere la solfa che la sua authority sta ingessando i lavori pubblici, sbotta: «Il problema della corruzione è diventato il problema dell’anticorruzione. Un clima preoccupante».

Il presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffale Cantone è come Mr Wolf di Pulp Fiction: risolve problemi. Dopo quelli di Expo e Mose, l’Anac affronterà anche i risarcimenti per le banche venete e a breve dirà la sua anche sulla terza convenzione tra la Regione e Sis sulla Pedemontana Veneta.

Presidente, un emendamento alla legge di stabilità presentato da alcuni senatori veneti incarica l’Anac di gestire il costituendo Fondo per le vittime dei reati finanziari. Ha già indicazioni sui criteri di risarcimento?

«In realtà non ne so nulla. Come presidente dell’Anac, invece, presiedo il collegio arbitrale che dovrà decidere i risarcimenti ai titolari di obbligazioni subordinate di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara. Ci è stato detto che ci sarà un’estensione alle due venete ma per le obbligazioni subordinate. Mai saputo di risarcimenti per le azioni».

Anac si sta invece occupando del Mose, attraverso i commissari del Consorzio. Ci sono problemi di cassa, di pagamento delle rate del prestito Bei, i cantieri sono fermi, Mantovani è in crisi con 260 lavoratori e accusa i commissari di avergli tolto 100 milioni di lavori. Cosa sta accadendo?

«A metà degli anni Duemila la Commissione Europea ha verificato che c’era stata una totale restrizione della concorrenza e si decise che una serie di opere dovessero essere assegnate con appalti. Cosa che non è avvenuta con la precedente gestione e i commissari ritengono che le opere ora debbano andare a gara per rispettare il quadro di regole concordate con la Commissione. Non so se Mantovani ha ragione ad avanzare le sue rimostranze ma l’ingresso dei commissari ha portato alla necessità di rispettare le indicazioni europee».

I commissari fanno un sforzo enorme per capire meccanismi, leggere le gestioni passate, rimettere in asse il concessionario unico. Eppure non si vede ancora la luce, sul Mose.

«Non si vedono ancora i frutti del commissariamento, sono d’accordo. Il Consorzio gestiva soldi pubblici con la logica di rappresentare le imprese, una situazione di conflitto di interessi. Era una macchina che poteva marciare solo con un certo autista e quando questo è cambiato ed è diventato indipendente, si sono creati problemi enormi. La difficoltà sta nel dover continuare nella struttura del Consorzio ma nel rispetto delle regole. La situazione è oggettivamente entrata in crisi».

Sta dicendo che sarebbe opportuno eliminare il Consorzio Venezia Nuova, il concessionario unico?

«Non spetta a me dirlo. Ma è un ginepraio che richiede interventi legislativi, l’anomalia del Consorzio deve essere risolta in maniera politica. Il ministero deve decidere se questo meccanismo ha le condizioni per andare avanti. Pochi giorni fa ho parlato con Delrio, col quale c’è totale sintonia, per capire quale strada intraprendere per uscire dall’impasse: una soluzione va trovata e il Mose va ultimato».

Il rispetto delle regole sta creando problemi alle imprese: giovedì il presidente dell’Ance veneta Ugo Cavallin ha chiesto a Renzi di sospendere il codice degli appalti, la norma che vieta rapporti con la pubblica amministrazione a chi ha una condanna in primo grado e ha detto che l’Autorità Anticorruzione ha determinato una paralisi.

«Anche l’Ance nazionale ha chiesto la sospensione del codice con toni di una durezza inaudita. Sembra che il problema della corruzione sia diventata l’anticorruzione! Vorrei si usassero toni così accesi quando emergono fatti gravi di corruzione come quelli del Mose, anche cacciando i corruttori dalle associazioni di categoria. Per quanta riguarda l’esclusione delle imprese con condanna di primo grado, l’Anac ha raccolto un suggerimento del Consiglio di Stato ma riguarda solo reati di particolare gravità. L’Autorità è nata per spostare l’asse dalla repressione penale alla prevenzione amministrativa. Se le regole ingessano, qual è l’alternativa? Le mani libere? Non mi pare che leggi che hanno consentito di avere le mani libere come la Legge Obiettivo abbiano accelerato le opere pubbliche e anzi hanno favorito il malaffare».