« L’estromissione di ogni voce dissenziente è un vulnus irreparabile che incrina l’intero processo parlamentare».

Il manifesto, 13 giugno 2014

Per quanto riguarda il primo aspetto può dubitarsi che l’articolo 31 del Regolamento possa legittimare l’estromissione di un componente permanente designato in base a quanto stabilito in via generale dal precedente articolo 21. Quest’ultimo, infatti, chiarisce che spetta a ciascun gruppo comunicare alla presidenza del Senato i propri rappresentanti nelle commissioni e che queste sono rinnovate «dopo il primo biennio». Sembrerebbe dunque che l’indicazione dei gruppi debba essere tenuta ferma per almeno un biennio, anche per garantire una certa continuità nei lavori. In questo quadro si colloca l’articolo 31 che prevede invece la possibilità di «sostituzione» (non di «destituzione»), anche in via transitoria, dei rappresentanti assegnati alle commissioni.

La ratio della norma, nonché i precedenti, chiariscono che — proprio a garanzia della continuità dei lavori delle commissioni e della possibilità di far acquisire “ulteriori” competenze in casi particolari — la sostituzione opera essenzialmente in due casi. Qualora un componente designato assume diversi ruoli (ad esempio diventa ministro o viene eletto al parlamento europeo), non potendo più garantire l’impegno necessario per svolgere al meglio il suo incarico, ovvero qualora, per casi particolari, si ritenga che un diverso componente del medesimo gruppo parlamentare possa fornire un contributo “aggiuntivo” e più conforme alla materia da decidere rispetto al membro “sostituito”.

Questa disposizione del Regolamento del senato, dunque, è nata per estendere le competenze e la funzionalità delle commissioni, non come strumento disciplinare nei confronti dei dissenzienti. D’altronde, può dubitarsi che la “sostituzione” si possa ottenere senza il consenso dell’interessato. Com’è avvenuto nei casi di Mauro e Mineo.

Si è assegnato in tal modo un potere assoluto di disporre dei singoli parlamentari agli organi direttivi dei gruppi, venendo a ledere i diritti dei singoli senatori. Non solo quelli definiti dai Regolamenti parlamentari, ma anche quelli direttamente deducibili dal testo della Costituzione.

In particolare, sul secondo aspetto, c’è da chiedersi cosa rimanga del libero mandato (articolo 67) se l’attività politica del parlamentare, con una decisione estemporanea e punitiva del gruppo di appartenenza, può essere impedita, ostacolando irrimediabilmente l’esercizio delle sue essenziali funzioni. L’estromissione da una commissione non può essere giustificata da una presunta indisciplina nei confronti della linea di un gruppo, ovvero di una maggioranza politica. I parlamentari, secondo Costituzione, rappresentano la nazione e — tanto più in materia costituzionale — non sono vincolati alla disciplina di partito.

Per quanto riguarda infine i riflessi sul sistema politico complessivo ci si può limitare a ricordare che le logiche parlamentari negli ordinamenti democratici devono essere improntate al confronto. Era Carl Schmitt che, nel disprezzo del carattere pluralistico dell’ordinamento democratico, affermava non ci si potesse fermare dinanzi «al teatro della divisione», considerando in fondo un bene che la maggioranza decidesse per la minoranza, poiché, in fondo, è un «assioma democratico» quello che stabilisce l’assorbimento delle voci dissenzienti nell’unica volontà espressa nella decisione della maggioranza. Com’è noto, Hans Kelsen aveva una diversa idea di democrazia, secondo la quale solo coinvolgendo le minoranze entro il processo di decisone collettiva la volontà parlamentare può assumere una sua legittimazione democratica. Più importante della decisone stessa è il modo con cui si decide e l’estromissione di ogni voce dissenziente è un vulnus irreparabile che incrina l’intero processo parlamentare. Un dibattito del secolo scorso. Siamo ancora lì.

Il manifesto, 13 giugno 2014

E così, secondo le leggi della nuova monarchia (anticostituzionale), l’incompatibile senatore Mineo è stato epurato e al suo posto immediatamente nominato il capo-gruppo Zanda, proprio quello che a ogni forzatura berlusconiana sbandierava l’articolo 67 della Costituzione sul non vincolo di mandato. Ma la maldestra operazione-pulizia si è presto trasformata in un boomerang, e da uno i ribelli sono diventati quattordici, tutti autosospesi dal gruppo parlamentare del Pd.

Con una simile ostentazione di arroganza, il presidente-segretario ha voluto mettere in chiaro che se in parlamento e nel suo partito qualcuno ancora insiste per emendare il salvifico progetto di riforma che tutto il mondo ci invidia, allora scatta il «renzismo-stalinismo» (copyright di Mineo), anche a costo di procedere a colpi di risicata maggioranza, con un solo voto di differenza in commissione. Al grido di «non ci fermiamo» (Boschi) e sotto la bandiera del «no al diritto di veto» (Renzi), sventola orgogliosa l’idea di questi neo-unti del «conta il voto degli elettori», di fronte al quale il parlamento è un residuato che va rapidamente neutralizzato in forza del plebiscito elettorale (che, in ogni caso, né ha eletto Renzi, né era convocato sulle riforme costituzionali).

Al coro degli yesmen del Pd (tra i quali molti ex alfieri della «ditta» bersaniana) si sono unite voci grilline come quella del vicepresidente della camera, Di Maio, coerentemente plaudente («se un membro del gruppo vota in dissenso rischiando il sabotaggio con il suo voto, è giusto prendere provvedimenti»). Limpida sintesi dove il «dissenso» diventa «sabotaggio», così come il «voto» diventa «veto» se non sei conforme alla maggioranza di partito. È in questo modo che funziona la nuova politica dei rottamatori. Anche se poi Grillo tenta una maldestra difesa di Mineo tanto per dare una botta a Renzi (senza nemmeno avvertire il povero Di Maio). Del resto che Renzi e Grillo siano più concorrenti che avversari lo abbiamo visto molto chiaramente nella competizione elettorale con quella corsa forsennata a chi era più «anti» (anti-tasse, anti-sindacati, anti-partiti …). Semmai bisogna dire che la pratica delle espulsioni, dopo quella dello streaming, Renzi l’ha copiata proprio dall’ex comico.

«La priorità assoluta nel Paese non è certo intralciare il lavoro dei magistrati con un “colpo di mano” La priorità è ripristinare lo Stato di diritto»: ma saeà mai possibie con questi parlamentari?

La Repubblica, 12 giugno 2014 (m.p.r.)

Che altro giudizio si può dare, sulla norma che reintroduce la responsabilità civile «diretta» dei magistrati, inasprendo le sanzioni per gli errori commessi nell’esercizio della funzione? Un emendamento della Lega, ricalcato dal testo di un disegno di legge che l’allora Pdl provò più volte ad imporre nella passata legislatura, ora improvvisamente agganciato all’iter della legge europea 2013-bis e inopinatamente approvato dalla Camera. Contro il parere del governo e della maggioranza. Ma a scrutinio segreto, e dunque con il contributo fattivo di almeno 50 franchi tiratori che al riparo dell’urna hanno deciso di votare insieme al centrodestra e di scompaginare il fronte del centrosinistra.

La priorità assoluta nel Paese non è certo intralciare il lavoro dei magistrati con un “colpo di mano” La priorità è ripristinare lo Stato di diritto

«Il nuovo sistema europeo di contabilizzazione prevede di inserire nei dati nazionali anche stime del fatturato prodotto da traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione e contrabbando». Se questa è l'economia: un trucco contabile e «il rapporto debito/Pil subirebbe una riduzione di 1,32 – 2,6: nell’ipotesi massima si raggiungerebbe senza alcuno sforzo economico e politico metà dell’obiettivo richiesto dal

«Il nuovo sistema europeo di contabilizzazione prevede di inserire nei dati nazionali anche stime del fatturato prodotto da traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione e contrabbando». Se questa è l'economia: un trucco contabile e «il rapporto debito/Pil subirebbe una riduzione di 1,32 – 2,6: nell’ipotesi massima si raggiungerebbe senza alcuno sforzo economico e politico metà dell’obiettivo richiesto dal

fiscal compactLavoce,info, 10 giugno 2014 (m.p.r)

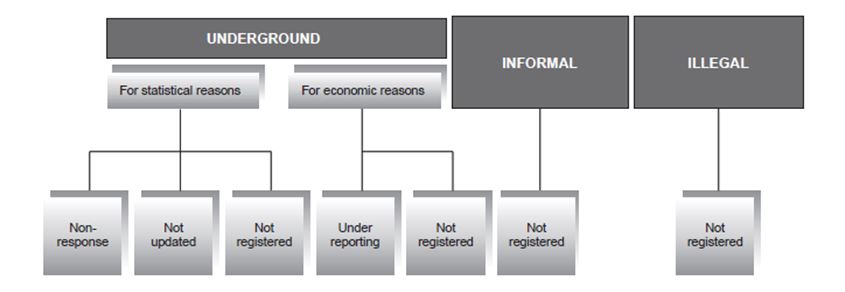

La contabilizzazione dell'economia illegale.Nella letteratura economica, l’economia illegale viene considerata una componente non osservata. L’aggregato (non-observed economy) si riferisce a quelle attività economiche che devono essere incluse nella stima del Pil, ma che non sono registrate nelle indagini statistiche presso le imprese, o nei dati fiscali e amministrativi, in quanto non osservabili in modo diretto. Rappresentano una parte consistente del Pil ed è importante quantificarne le dimensioni. Soprattutto per la funzione che il Pil ha come base per gli indicatori di stabilità finanziaria. Sulla base delle definizioni internazionali contenute nel Sistema europeo dei conti nazionali del 1995 e nell’Handbook for measurement of the non-observed economy dell’Ocse del 2002, l’economia non osservata deriva, oltre che da attività illegali, anche dal sommerso e dalla produzione del settore informale e dai limiti del sistema statistico. (1)

L’Istat ha sistematizzato in un quadro analitico le diverse componenti della non-observed economy:

Fino ad oggi, in sede europea, si era convenuto di escludere l’economia illegale dalla contabilità nazionale in quanto la disomogeneità (alcune attività sono illegali in alcuni paesi ma legali in altri) e l’incertezza delle stime rendevano poco confrontabili i dati dei vari paesi. Solo pochi paesi dell’Ocse (Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia) comprendevano stime esplicite delle attività illecite nei loro dati relativi al Pil, introdotte in via sperimentale per uno o due anni. Ora, a partire da settembre 2014, gli Stati membri adotteranno il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Sec 2010 – in sostituzione del Sec 95. Il nuovo sistema, definito nel Regolamento Ue (549/2013) pubblicato il 26 giugno 2013, presenta alcune importanti differenze rispetto al precedente.

I Conti con il Sec 2010. Come riportato dall’Istat, sono quattro le principali novità del nuovo Sec: 1) la capitalizzazione delle spese in ricerca e sviluppo; 2) la riclassificazione da consumi intermedi a investimenti della spesa per armamenti sostenuta dalle amministrazioni pubbliche; 3) una nuova metodologia di stima degli scambi con l’estero di merci da sottoporre a lavorazione (processing), per i quali si registra il valore del solo servizio di trasformazione e non più quello dei beni scambiati; 4) la verifica del perimetro delle amministrazioni pubbliche sulla base degli aggiustamenti metodologici introdotti dal Sec 2010.

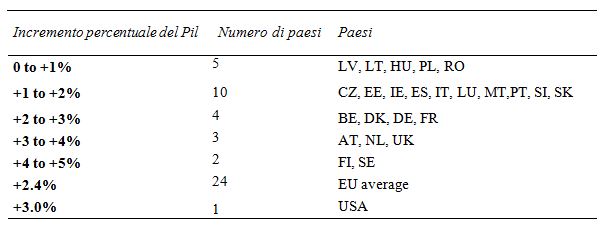

Tabella 1 – Stime provvisorie dell’impatto sul Pil dei cambiamenti metodologici

Fonte: Eurostat – The new ESA 2010

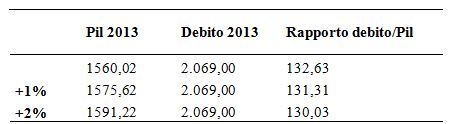

Se applichiamo le stime di crescita di Eurostat ai dati del Pil italiano 2013, otteniamo risultati molto importanti per i rapporti debito/Pil e deficit/Pil nel 2013. Il rapporto debito/Pil subirebbe una riduzione di 1,32 – 2,6: nell’ipotesi massima si raggiungerebbe senza alcuno sforzo economico e politico metà dell’obiettivo richiesto dal fiscal compact. Il rapporto deficit/Pil, invece, diminuirebbe di 0,03 – 0,05 punti, con una maggiore disponibilità di risorse da spendere tra i 15 ed i 31 miliardi secondo i dati del 2013. Si tratta dunque di un’innovazione contabile con effetti reali rilevanti. Che potrebbero essere ancora maggiori se alcune di queste attività illegali, come la vendita di droghe leggere o la prostituzione, venissero legalizzate, grazie alle tasse incassate e alle minori spese da effettuare per il contrasto.

Tabelle 2 – 3 - Stime previsionali per l’Italia 2013

Fonte: Eurostat – ns elaborazione (dati in miliardi)

Fonte: Eurostat – ns elaborazione (dati in miliardi)

Nell’attesa di capire come si possa riuscire in brevissimo tempo a costruire e applicare metodi di rilevazione e di calcolo omogenei e credibili – rispetto a una materia che finora, per ragioni di visibilità mediatica, è stata spesso contraddistinta da improvvisazioni, ripetizione automatica di stime mai metodologicamente controllate – una strada semplice e immediata che la nuova metodologia ci consegna per far aumentare contabilmente il Pil c’è: investire in ricerca e sviluppo.

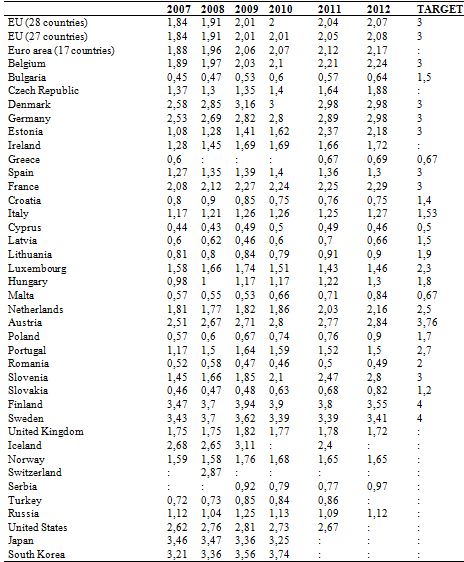

Tabella 4 – Spesa lorda in ricerca e sviluppo in percentuale sul Pil

Fonte: Eurostat

(1) L’Handbook interviene con la definizione sia di un framework concettuale per la misura del Pil e sia di un framework analitico per la misurazione dell’economia non osservata.

(2) Secondo l’Scn 1993 le attività illegali devono essere incluse nel sistema di contabilità nazionale, sottolineando che “nonostante le evidenti difficoltà pratiche per ottenere dati sulla produzione illegale, tale attività è inclusa nella produzione nazionale” (Scn 1993: 6,30). L’Scn 1993 opera una netta distinzione tra le operazioni di comune accordo tra l’acquirente e il venditore (ad esempio, la vendita di droga, il traffico di merci rubate o la prostituzione), che sono inclusi nelle attività di produzione, e di altre attività dove l’accordo manca (ad esempio, l’estorsione o il furto), che sono escluse. Il Scn 1993 suggerisce che le azioni illegali per le quali non esiste un accordo possono essere interpretate come una forma estrema di esternalità, senza alcun valore aggiunto nei conti nazionali. Così è la mancanza di consenso tra le parti, piuttosto che l’illegalità a rappresentare il criterio di esclusione dalle attività di produzione (Oecd 2002).

(3) Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. and Turati G. (2012), Measuring the underground economy with the currency demand approach: a reinterpretation of the methodology, with an application to Italy, Banca d’Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Number 864.

(4) Sos Impresa 2009

(5) Fabi, F., Ricci, R. e Rossi, C. in Rey G., Rossi C. e Zuliani A. (2011) Il mercato delle droghe – Dimensione protagonisti, politiche, Marsilio

«Banalizzare la sua figura è la peggior sorte che gli si possa riservare. Berlinguer non cercava il consenso facile né era privo di spigoli. Le sue scelte furono molto contrastate, dentro e fuori il partito. Se ne esalta la memoria per rivendicare una continuità che non c’è».

Il manifesto, 11 giugno 2014Nei giorni scorsi ho scritto anche io sul supplemento che l’Unità ha dedicato a Enrico Berlinguer nel trentennale della morte. Do atto al quotidiano un tempo “comunista” di aver operato un’apertura considerevole perché, come è ovvio, era implicito che avrei parlato anche dello scontro che, come gruppo de il manifesto, avemmo con l’allora segretario del Pci quando fu decretata la nostra radiazione dal partito. Tempi oggi cambiati rispetto a quelli in cui lo stesso giornale era arrivato a pubblicare un articolo, a noi rivolto, intitolato «Chi vi paga?», in cui si esprimeva il sospetto che si trattasse della Confagricoltori. (Chissà perché proprio la Confagricoltori).

E tuttavia, come mi è capitato in questi ultimi tempi di ripetere, quasi quasi rimpiango quelli pur durissimi della nostra radiazione: perché lo scontro asprissimo produsse un trauma in tutto il partito, se ne discusse a tutti i livelli, si aprì una riflessione in tutta l’opinione pubblica della sinistra.

Oggi si può dire qualsiasi cosa che, vista la povertà del dibattito politico, non suscita, non dico passioni, ma nemmeno interesse. (Stento a definirla “libertà d’espressione”).

Questo sta infatti accadendo con l’amplissimo fiorilegio di pubblicazioni dedicate alla memoria di Enrico Berlinguer: che suscitano, come è giusto e naturale, grandi emozioni e nostalgie — soprattutto quando si rivedono le immagini struggenti del dolore profondo e sincero di un intero popolo al suo funerale — ma non contribuiscono affatto a chiarire il profilo politico di Berlinguer. Un giovane nato negli ultimi decenni potrà desumerne che si trattava solo di un uomo onesto capace di suscitare affetto e consenso. Certo non è poco di questi tempi, ma pochissimo per far capire davvero chi era.

Perché Berlinguer è stato un dirigente per nulla privo di spigoli, che non ha concesso nulla alla ricerca di un consenso facilone, non parliamo delle sue capacità comunicative: era il contrario dello showman. E che ha operato scelte spesso contrastate e non solo dall’esterno del Pci.

Banalizzarlo è la peggior sorte che gli si potesse riservare. (Avvenne del resto anche subito dopo la sua morte, con la pubblicazione di un numero speciale a lui dedicato di “Critica Marxista”, dove, se non sbaglio, fu solo Sergio Garavini a ricordare esplicitamente questi contrasti.)

Non un’operazione innocente: serve a far credere che anche quanto si fa oggi sia in definitiva in continuità con il suo pensiero. Salvo il fatto che era un po’ troppo bacchettone, un po’ troppo ancorato al passato, lento nel percepire quanto aveva invece colto Bettino Craxi: che il mondo era cambiato e per essere contemporanei bisognava sposare la modernità senza aggettivi che il sistema proponeva.

(Persino il più quotato candidato al premio Strega, Francesco Piccolo con il suo “Tutti”, percorre la stessa strada: ama Berlinguer fino ad identificarsi con lui, ma lo rende una figura patetica, un vecchio buon nonno).

Luigi Pintor scrisse «E’ morto un buon comunista»

Il nostro giudizio su Berlinguer, per noi che siamo stati radiati, è molto più severo, e insieme molto più positivo. Al momento della radiazione i punti del contrasto furono importanti. In breve:la sua sordità rispetto ai movimenti emergenti, peggio: il suo sospetto verso il ’68, che privò il Pci della forza che veniva da una nuova generazione che aveva captato la valenza delle nuove contraddizioni del capitalismo; l’insufficienza di un sistema tutto fondato sulla democrazia delegata e la necessità di intrecciarla con nuovi organismi di rappresentanza diretta; la critica al comunismo sovietico e alla coesistenza fra le due grandi potenze mondiali intesa come strumento dello statu quo.(Fu Luigi Longo, compagno largamente e così ingiustamente dimenticato, a capire assai di più, e lo ripetè, inascoltato, fin quando non fu definitivamente zittito dalla malattia. In un articolo su “Rinascita” era persino arrivato ad invocare maggiore pluralismo, in controtendenza con la rigida difesa dell’unanimismo invocato in nome di un’unità del partito già largamente fittizia).

Poi venne il compromesso storico, obiettivo di lungo periodo, e il governo di unità nazionale come passaggio verso quella meta. Un’ipotesi che riduceva il ben più complesso problema del rapporto col mondo cattolico a quello con la Democrazia Cristiana. Per Gramsci si era trattato della questione contadina, per Togliatti della questione democratica per arrivare più tardi alla comprensione che una religiosità davvero sentita poteva contribuire a superare l’identificazione borghese di libertà con individualismo (vedi le tesi del 9° Congresso del Pci). Stranamente proprio Berlinguer, che cercò più di ogni altro un avvicinamento alla Dc, aveva sempre manifestato incomprensione per il ben diverso travaglio di un mondo cattolico che non si identificava affatto con il partito e che, dopo aver emarginato Dossetti, aveva assunto il ruolo di pilastro del neocapitalismo italiano. Fu un rimprovero che avanzammo già ai tempi della Fgci, quando egli mancò di capire, e a trarne conseguenze in termini di iniziativa politica, la crisi profonda della gioventù cattolica per effetto di quella scelta e che portò alle dimissioni di ben due presidenti della Giac e molti aderenti alla Fuci a confluire via via nel Pci.

Non sono pochi né di poco conto, dunque, i dissensi che ci hanno opposto. E però c’è poi quanto accadde a partire dalla fine dei ’70. Su questo non fummo tutti concordi e il dibattito proseguì a lungo ancora negli anni 2000 sulle colonne de “La Rivista del Manifesto”, quella che riprendemmo a pubblicare grazie all’incontro con gli ex ingraiani che nel 1969 non avevano seguito la nostra scelta e al reincontro fra tutti noi manifestini, fra cui il rapporto si era incrinato nel 1978, col distacco fra il Pdup e la redazione del giornale.

Per noi del Pdup si trattò di una vera svolta, la “seconda svolta di Salerno” fu definita, perché prese corpo con un discorso di Enrico Berlinguer ad un Comitato centrale d’emergenza che si tenne in quella città subito dopo il terremoto dell’Irpinia; e dopo che nelle elezioni del ’79 il Pci aveva perso il 4% dei voti. In realtà il prezzo pagato alla politica dell’unità nazionale era stato ben più pesante di quel pugno di voti: il partito stesso ne era uscito fatalmente deteriorato per effetto della progressiva identificazione con il sistema dei poteri locali.

La svolta, di nuovo molto schematicamente, consistette soprattutto:

- nell’abbandono del compromesso storico e nella proposta di alternativa;

la aperta polemica con la linea adottata dalla Cgil di Lama (e una buona parte della direzione del Pci che l’appoggiava), che lo indusse a recarsi ai cancelli della Fiat a riaffermare il dovere di rappresentanza della classe operaia del Pci, e dunque la proposta di referendum sulla scala mobile azzoppata dall’accordo detto di San Valentino fra sindacato e governo Craxi;

- la rottura con l’Urss brezneviana, certo fatalmente tardiva ma che con quella frase «è cessata la spinta propulsiva della rivoluzione di ottobre» voleva dire una cosa successivamente negata: che era comunque bene che quella rivoluzione ci fosse stata, anche se era andata a finire male;

- il suo sostegno al movimento pacifista, che si accompagnò al suo discorso sulla possibilità per l’Europa di una terza via, dunque di un autonomia dai due modelli, così come pur fra molte incertezze emergeva anche nel dibattito della sinistra socialdemocratica europea;

- il suo discorso sull’austerità, che non voleva dire monacale rinuncia ai piaceri della vita (come fu interpretata), né cedimento alle richieste padronali di “austerity”, ma assunzione del modernissimo problema di un nuovo modello di sviluppo;

e, infine, l’intervista sulla corruzione, che fu in realtà la denuncia di una ormai gravissima crisi della democrazia.

Molti, anche fra le nostre fila, Rossana per esempio, di questo passaggio dettero un giudizio più severo, quelli del Pdup vi fondarono invece il reincontro con Berlinguer, nella fase della più profonda aggressione dell’anticomunismo craxiano. Fu lui stesso a proporci di entrare nel Pci, venendo pochi mesi prima di morire al nostro congresso a Milano, forse anche perché pur essendo noi un piccolo partito avevamo qualche migliaio di quadri capaci che potevano aiutarlo a rompere l’isolamento in cui si era trovato nel suo stesso partito. Noi accettammo: non si tratta di un rientro – disse Magri al Congresso in cui venne presa la decisine — ma un reincontro, una tappa del processo che avevamo ipotizzato fin dalla nascita de “Il Manifesto”: aprire una dialettica fra movimento operaio tradizionale e nuovi movimenti.

Credo sia stato giusto farlo, anche se la improvvisa scomparsa del segretario del Pci tagliò le ali a quella prospettiva. Altri compagni, la maggioranza della redazione del giornale, non seguì quella scelta e ebbero ragione sul fatto che il Pci che ritrovammo non era forse più riformabile.

“E’ morto un buon comunista” – intitolò il giorno dopo la morte di Berlinguer il manifesto. E Luigi scrisse, affranto, nel suo editoriale del 12 giugno che la sua morte «era una tragedia politica», per via «dei grandi rischi che la democrazia italiana sta correndo». Il titolo diceva: «Caduto in battaglia», il riconoscimento della durezza dello scontro in cui in quei suoi ultimi anni di vita era impegnato, uno scontro in cui, «lui che, per sua natura così prudente, ha trovato accenti estremi per esprimere i suoi convincimenti e suscitare energie capaci di rovesciare l’andamento delle cose». Fino a rivendicare orgogliosamente “la diversità” dei comunisti: non per superbia o arroganza, ma per sottolineare che quel che li distingueva era un di più di impegno, di moralità, di disposizione al sacrificio, in nome della lotta per una società non semplicemente “aggiustata”, ma radicalmente diversa.

Delle frasi pronunciate in quegli ultimi anni da Enrico vorrei ricordarne soprattutto una, che oggi mi pare essenziale: «Non c’è fantasia, invenzione o rinnovamento, se si smantella quello che vi è alle spalle».

In Laguna i drammi s'intrecciano. Lotta contro il minacciato Canale Contorta, discussione sullo scandalo Mose-Orsoni. Felice Casson dice cose sagge sul Mose ma non comprende che a Ca' Farsetti bisogna cambiare tutto e subito.

In Laguna i drammi s'intrecciano. Lotta contro il minacciato Canale Contorta, discussione sullo scandalo Mose-Orsoni. Felice Casson dice cose sagge sul Mose ma non comprende che a Ca' Farsetti bisogna cambiare tutto e subito.

Il manifesto, 8 giugno2014

La rete da cantiere «sigilla» la Marittima. Il people mover s’inceppa al Tronchetto e viaggia a vuoto. La carovana dei crocieristi per quattro ore resta bloccata. Con le sagome delle «città galleggianti» affidate alla protezione delle forze dell’ordine.

In un migliaio hanno sfidato la massima calura riverberata da asfalto e cemento, pur di dar fiato alla Venezia che si specchia nella laguna e oggi nell’edizione numero 40 della Vogalonga con 1.800 imbarcazioni iscritte. Qui, da sempre, si rispetta l’equilibrio fra terra e mare, acqua dolce e salata, idraulica della Serenissima e flussi invisibili. Qui si voga, non solo in gondola sul Canal Grande, e si impara a non turbare la «grande bellezza» che resiste da secoli. Ma l’estate 2014 di Venezia è un mare di guano: il municipio senza sindaco, con il centrosinistra diviso su come girare pagina; la Biennale di Architettura inaugurata con la notizia di 35 arresti più un centinaio di indagati per lo scandalo Mose che fa il giro del globo; la cartolina del business turistico che fatica ad andare in porto.

La Grande Opera da 5 miliardi (tangenti, concussioni e «stipendi paralleli» incorporati) ha nutrito i cannibali di «Venezia Nuova», delle imprese fuori mercato e dei politici sussidiari al sistema della concessione unica. Le Grandi Navi rappresentano l’altra faccia della stessa medaglia: lo stupro della città-pesce con lo strascico di lobby, monopoli e affari. Così in piazzale Roma si srotola l’enorme striscione che era stato issato sul campanile di piazza San Marco: tornano protagonisti comitati, centri sociali, ambientalisti e semplici cittadini. Alle 14 si paralizzano il terminal, il ponte della libertà e i trasporti: parte solo il corteo che restituisce musica, cori e bandiere.

«Questa è l’ennesima lotta a cui sono chiamati tutti coloro che al di la delle parole nei fatti combattono la pioggia di abusi che si compie quotidianamente in questa città: dal malaffare intorno al Mose fino alla gestione del Porto» commenta Camilla Seibezzi, consigliera comunale della lista In Comune. La manifestazione scollina verso la rotonda all’ingresso della Marittima: #tuttigiuperterra. Per ore non si passerà più attraverso la rete dei corpi. I «mostri del mare» aspetteranno crocieristi con armi e bagagli, abbandonati al loro destino. Polizia, finanzieri, vigili controllano con discrezione. Qualche automobilista scalpita e qualche turista prova a farsi largo bruscamente, ma il blocco viene sostenuto dalla «delegazione» che ha appena paralizzato la monorotaia che collega piazzale Roma al Tronchetto.

Confusi fra i manifestanti, il senatore M5S Giovanni Endrizzi e il serenissimo autonomista Franco Rocchetta (arrestato il 2 aprile con altri 24 “indipendentisti veneti” accusati di terrorismo) mentre una mezza dozzina di Raixe Venete regge lo striscione e i bandieroni con il leone alato. Poco lontano la delegazione di Rifondazione con il consigliere regionale Piero Pettenò e quello comunale Sebastiano Bonzio. Ad assediare la Marittima anche i Comitati Opzione Zero della Riviera del Brenta minacciata dalle solite colate di cemento e Legambiente che ha prodotto eloquenti dossier sul “modello veneto” formato affari & politica. Beppe Caccia, con la testa protetta dall’elegante panama, esibisce l’interrogazione presentata a Ca’ Farsetti il 9 novembre scorso. Si legge testualmente: «Vi è il concreto rischio che — in caso di approvazione dello scavo del canale Contorta Sant’Angelo — la realizzazione di tale opera per un valore compreso tra i 200 e 350 milioni di euro sia affidata senza alcuna trasparente procedura ad evidenza pubblica al Consorzio Venezia Nuova». A beneficio della rotta delle Grandi Navi, il presidente del Porto Paolo Costa (ex sindaco e rettore, ex europarlamentare Pd e commissario per la super-base Usa a Vicenza) conta di “allargare” l’attuale canale 4x2 metri fino a 200x10. E insieme al Magistrato alle Acque si sarebbe affidato a Protecno Srl, società di Noventa Padovana, e alla coppia di ingegneri Daniele Rinaldo (già direttore in vari cantieri del Cvn) e Maria Teresa Brotto (ex ad di Thetis arrestata il 4 giugno).

Poco dopo le 18, il blocco si conclude con il sound system che accompagna le bandiere No Grandi Navi di nuovo in piazzale Roma. Davanti ai cancelli del porto turistico restano i falò che fuori stagione ricordano un po’ la Befana della sussidiarietà. Sul pelo dell’acqua Venezia si sente finalmente un po’ più libera dal cappio delle cricche, pronta a scacciare l’incubo dei “Tir del mare” con il varo della nuova festa del popolo del remo.

La gravità politica di quello che è successo riguardo al Mose è ben peggiore dei fatti rilevanti da un punto di vista giudiziario”. Felice Casson, celebre magistrato veneziano, oggi senatore del Pd, è convinto che la lunga vicenda del Mose avrà nuovi sviluppi anche al di là dell’inchiesta.

Per vent’anni i magistrati sono sembrati gli unici in grado di cambiare l’Italia e invece a scadenza regolare ci troviamo di fronte agli stessi fenomeni. Come se ne esce?

Ho sempre detto che la magistratura non può risolvere problemi sociali, economici e politici come il terrorismo, la piega della criminalità organizzata, i crimini ambientali e la corruzione. Avere delegato questa missione salvifica solo nelle mani dei magistrati è stato un errore. Per questo a distanza di vent’anni si ritrovano le stesse persone al centro dei traffici corruttivi. Sono sempre stati lì: la corruzione è dilagata, è solo cambiata grazie a meccanismi sempre più sofisticati.

Cosa si può fare sia dal punto di vista normativo che sul piano etico e politico?

Se avessimo affrontato il tema nei decenni scorsi al posto di eluderlo ora avremmo formato generazioni educate al rispetto della legalità e dell’etica sociale. L’educazione è fondamentale, non produce risultati immediati ma è un investimento sul futuro. Non si può scaricare tutto sui magistrati, ma neppure solo sulla scuola, sulla politica o sul volontariato. Ognuno deve fare la propria parte.

Per Renzi il problema non sono le leggi ma i ladri. Così non si rischia di scivolare su un piano prepolitico, è davvero e solo una questione morale più che politica?

Il ruolo della parte normativa è importante. Ad esempio credo che la legge Severino sia largamente insufficiente e che vada rivista. E quello che stavamo facendo in commissione giustizia al Senato ma ci siamo dovuti fermare dato che il governo ha annunciato la presentazione di un disegno di legge.

Ieri Renzi ha annunciato provvedimenti nel giro di poche settimane eppure da più parti si aspettavano interventi più rapidi. Come spiega i ritardi e come giudica questi annunci?

Qui si va proprio al nodo politico della questione. Condivido il fatto che non si indulga alla tentazione dei continui spot. Ma Renzi ha il problema di convincere la sua maggioranza che in tema di giustizia quasi sempre si spacca. Ncd vota con Forza Italia e Lega e le riforme passano solo con l’appoggio di Sel e M5S. Parlo delle leggi berlusconiane da rifare come il falso in bilancio.

Il governo ha anche il problema di realizzare le opere, belle o brutte che siano. Un New deal italiano è molto complicato se la spesa pubblica finisce in corruzione.

Bisogna valutare opera per opera. Sul Mose credo sia necessaria una valutazione scientifica che non c’è mai stata: tornare indietro è difficile, i lavori sono stati già fatti all’86%, ma la manutenzione da sola costa 25–25 milioni all’anno. Una riflessione è necessaria.

Come vive il fatto che in queste inchieste siano coinvolti anche personaggi vicini al Pd?

Molto male. Incontro cittadini arrabbiati. Bisognerebbe cominciare ad applicare con rigore le regole che si è dato il Pd, per esempio dare un limite al rinnovo dei mandati e farla finita con i doppi incarichi.

A Venezia si deve tornare al più presto alle urne?

Il sindaco farà le sue scelte ma ora la maggioranza deve assumersi la responsabilità di tutelare i veneziani. Bisogna approvare il bilancio e garantire i servizi sociali. La formula conta poco e anche la data delle elezioni.

Si parla già del prossimo sindaco, qualcuno ha fatto il suo nome o quello dell’assessore all’ambiente Gianfranco Bettin, che ne pensa?

Decideranno le primarie, ci sono già 5 o 6 candidati. Io non sono fra loro. A me piace il mio lavoro in Senato.

Un titolo fuorviante, che è anche la rivelazione di in problema, che non si chiama Barbara Spinelli, ma rapporto tra società e partiti, "buoni" o "cattivi che siano.

Il manifesto, 8 giugno 2014. con postilla

Sinistre. La capolista siederà nel Gue a Strasburgo. Escluso il giovane candidato di Sel Marco Furfaro. La notizia arriva da Parigi alla fine dell’assemblea. Che le chiedeva un confronto

Quello che comporta è l’elezione di Eleonora Forenza, Prc. E l’esclusione del giovane Marco Furfaro, di Sel, che non è un complimento per un partito che sulla scommessa della lista Tsipras si sta giocando la tenuta interna. «Sono certa che i tanti elettori di Sel», scrive Spinelli, «approveranno e comunque accetteranno una scelta che è stata molto sofferta», «conto non solo sulla loro fedeltà alla lista ma sulla loro partecipazione immutata al progetto iniziale, che ha come prospettiva un’aggregazione di forze alternativa all’odierno centro-sinistra e alle grandi intese».

Quello che succederà davvero lo si vedrà nelle prossime ore. Certo è che la decisione arriva ’a prescindere’ dalla lunga e travagliata discussione che si era consumata nella giornata di ieri alla Sala Umberto, dove si erano riuniti i comitati della lista Tsipras per discutere delle prossime mosse. Una discussione durissima, segnata dall’assenza di Spinelli — da dieci giorni ritirata a casa sua a Parigi, con pochi contatti con i ’garanti’ della lista, che pur avendole chiesto di accettare il seggio hanno contestato la sua riflessione solitaria, «unilaterale», aveva detto Marco Revelli. E va anche detto che mentre a Roma dal palco sfilava lo «Psico-Tsipras», come titola Huffington Post, in tutt’altra atmosfera alla festa del quotidianoRepubblica, a Napoli, Curzio Maltese, anche lui eletto (in forza della rinuncia di Moni Ovadia), anche lui assente dal dibattito romano, già anticipava la scelta.

Dibattito duro. La platea si divide fra chi chiede a Spinelli di restare a qualsiasi costo, chi — di più, soprattutto i giovani — «non capisce perché lei non voglia discuterne con noi», Luca Spadon, già portavoce di Link, «innescando una disumanizzazione in rappresentanti di partiti di due ragazzi in prima fila nelle lotte contro la precarietà e per l’università. Al prossimo passo dobbiamo arrivarci tutti assieme». «La politica in cui tutto rimane sottinteso è vecchia politica», spiega Jacopo Argilli. La questione generazionale a metà assemblea esplode, dal palco i ragazzi attaccando: «Non si è autorevoli solo se si hanno più di 65 anni e una cattedra». Ma non è neanche un derby giovani-vecchi, negli interventi rimbalza il tema del «prendersi cura» di una creatura politica nascente.

Lei sa «che molti sono delusi: il proposito espresso all’inizio di non andare al Parlamento europeo sarebbe disatteso, e questo equivarrebbe a una sorta di tradimento. Non sento tuttavia di aver tradito una promessa. I patti si perfezionano per volontà di almeno due parti e gli elettori il patto non l’hanno accettato, accordandomi oltre 78mila preferenze», e crede anzi con il suo ripensamento di «proteggere la lista» dalle «logiche di parte. Proprio le divisioni identitarie che si sono create sul mio nome mi inducono a pensare che la mia presenza a Bruxelles garantirebbe al meglio la vocazione, che va assolutamente salvaguardata, del progetto — inclusivo, sopra le parti — che si sta costruendo».

Sono risposte che non rispondono alle domande poste dal palco romano, né potrebbe essere diversamente: Spinelli non le ha ascoltate.

E quell’allusione a una forza «alternativa al centrosinistra» suona come un messaggio a Sel, che pure scommettendo sulla lista Tsipras non ha chiuso con l’idea di un ancora possibile centrosinistra.

Intanto il costituzionalista Stefano Rodotà a Roma benedice la lista e chiede di andare avanti sulla strada unitaria: non dividere «l’Altra Europa» dall’«Altra Italia», «ricostruire una cultura politica non astratta ma innervata nel lavoro sociale. Ma un primo tratto, straordinario, è stato fatto. Io, per quello che posso, proverò a starci dentro», annuncia. «Dobbiamo costruire una coalizione sociale», spiega il giurista, e ne snocciola una bozza di programma: cambiare l’art.81, ovvero il pareggio in bilancio in Costituzione; via l’art.8 della legge Sacconi, ovvero le deroghe ai contratti nazionali; opposizione «a una riforma costituzionale che porterà a una nuova divisione fra cittadini e istituzioni»; «ricostruzione morale» della cultura della sinistra, che è «incompatibile con le intese larghe, strette, corte o qualsiasi esse siano». È lo slancio che in molti aspettavano da mesi. Dal palco arriva anche il sì di Francesco Campanella, ex M5S, a testimonianza che la compagnia si potrebbe allargare. Ma la partenza è amara.

La lettera con la quale la promotrice della lista europeista critica italiana ringrazia e spiega perche e come prosegurà la sua battaglia. 7 giugno 2014, con postilla

La lettera con la quale la promotrice della lista europeista critica italiana ringrazia e spiega perche e come prosegurà la sua battaglia. 7 giugno 2014, con postilla

Cari tutti, cari elettori, cari candidati e garanti della Lista “L’Altra Europa con Tsipras”,

ho molto meditato quel che dovevo fare, in considerazione della domanda sempre più insistente che veniva dagli elettori e da un gran numero di candidati, e ritorno sulle mie decisioni: accetterò l’elezione al Parlamento europeo, dove andrò nel gruppo GUE-Sinistra Europea, ripromettendomi di garantire la fedeltà al primo manifesto della Lista italiana «L’Altra Europa con Tsipras» e ai 10 punti di programma che abbiamo proposto agli elettori. Sin dalla conferenza stampa del 26 maggio avevo lasciato in sospeso la mia decisione: e non solo perché sorpresa dalla quantità di preferenze ma anche in considerazione del fatto che la situazione politico-elettorale stava precipitosamente cambiando.

La linea maestra alla quale intendo attenermi è di operare nel Parlamento europeo – e anche nella comunicazione scritta, come rappresentante degli elettori europei – per una politica di lotta vera all’ideologia dell’austerità e della cosiddetta «precarietà espansiva», alla corruzione e alle minacce mafiose in Italia; per i diritti dei cittadini; per la realizzazione di un'Europa federale dotata di poteri autentici e democratici: quell'Europa che sinora, gestita dai soli governi in un micidiale equilibrio di forze tra potenti e impotenti, è mancata ai suoi compiti. Il Parlamento in cui intendo entrare dovrà, su spinta della nostra Lista e delle pressioni che essa eserciterà in Europa e in Italia, essere costituente. Dovrà lottare accanitamente contro lo svuotamento delle democrazie e delle nostre Costituzioni, a cominciare da quelle italiane e dal vuoto democratico che si è creato in un’Unione che non merita, oggi, il nome che ha.

Mi ha convinto a cambiare opinione anche la lettera di Alexis Tsipras. La domanda che mi rivolge di accettare il risultato delle elezioni è per me decisiva e – ne sono certa – lo sarà per la Lista nel suo complesso. Alle innumerevoli sollecitazioni ricevute dall'interno (garanti, elettori, comitati, candidati) si aggiungono infine sollecitazioni dall’esterno (deputati del GUE e non solo).

So che molti sono delusi: il proposito espresso all’inizio di non andare al Parlamento europeo sarebbe disatteso, e questo equivarrebbe a una sorta di tradimento. Non sento tuttavia di aver tradito una promessa. I patti si perfezionano per volontà di almeno due parti e gli elettori il patto non l'hanno accettato, accordandomi oltre 78.000 preferenze. Mi sono resa conto, il giorno in cui abbiamo conosciuto i risultati, che sono veramente molti coloro che mi hanno scelto neppure sapendo quel che avevo annunciato: anche loro si sentirebbero traditi se non tenessi conto della loro volontà. Inoltre, come garante della Lista, ho il dovere di proteggerla: le logiche di parte non possono comprometterne la natura originaria. Proprio le divisioni identitarie che si sono create sul mio nome mi inducono a pensare che la mia presenza a Bruxelles garantirebbe al meglio la vocazione, che va assolutamente salvaguardata, del progetto – inclusivo, sopra le parti – che si sta costruendo.

Per quanto riguarda la scelta che sono chiamata ufficialmente a compiere, annuncio che essa sarà in favore del Collegio Centro: è il mio collegio naturale, la mia città è Roma. È qui che ho ricevuto il maggior numero di voti. A Sud non ero capolista ma seconda dopo Ermanno Rea, e da molti verrei percepita come «paracadutata» dall’alto. Mi assumo l’intera responsabilità di quest’opzione, che mi pare la più giusta, nella piena consapevolezza dei prezzi e dei sacrifici che essa comporterà.

La mia più grande gratitudine va a Marco Furfaro [che le sarebbe subentrato per la circoscrizione Centro - n.d.r.] per la generosità che ha messo nella campagna e che spero dedicherà ancora all’avventura Tsipras. Sono certa che gli elettori delle più diverse tendenze, battutisi con forza per la nostra Lista, approveranno e comunque accetteranno una scelta che è stata molto sofferta, visti i costi che saranno sopportati dal candidato del Centro designato come il primo dei non eletti. Conto non solo sulla loro fedeltà alla Lista ma sulla loro partecipazione immutata al progetto iniziale, che ha come prospettiva un’aggregazione di forze (di sinistra, di delusi dalla presente democrazia rappresentativa, di emigrati nell’astensione) alternativa all’odierno centro-sinistra e alle grandi intese.

Augurando a tutti voi e noi il proseguimento di una battaglia unitaria e inclusiva al massimo, vi saluto con grande affetto e gratitudine,

Certi scritti è meglio pubblicarli tardi che mai. Questo, per esempio, che ci ricorda perché dobbiamo cambiare: nella nostra città, in Europa, nel mondo.

Certi scritti è meglio pubblicarli tardi che mai. Questo, per esempio, che ci ricorda perché dobbiamo cambiare: nella nostra città, in Europa, nel mondo.

www.cadoinpiedi, 24 gennaio 2014

“Le nostre società stanno andando verso la plutocrazia. Questo è neo-liberismo” ha detto. La sfida del futuro? Non limitarci a osservare il corso degli eventi ed eliminare le istituzioni che perseguono il “tutto per noi stessi, niente per gli altri”.

Noam Chomsky, il maggior linguista vivente, l’autore del capolavoro Il linguaggio e la mente (Bollati Boringhieri, 2010), a 86 anni ha mantenuto una lucidità di pensiero che non lascia spazio a dubbi e illusioni. “Le nostre società stanno andando verso la plutocrazia. Questo è neo-liberismo” ha detto Chomsky.

LA DEMOCRAZIA E’ SCOMPARSA

Chomsky ha ricordato che “secondo uno studio della Oxfam, l’Ong umanitaria britannica, 85 persone nel mondo hanno la ricchezza posseduta da 3,5 miliardi di individui. Questo era l’obiettivo del neoliberismo” di cui parla come di “un grande attacco alle popolazioni mondiali, il più grande da 40 anni a questa parte”.

L’EUROPA E’ AL COLLASSO

In generale “le democrazie europee sono al collasso totale indipendentemente dal colore politico dei governi che si succedono al potere perchè sono decise – sottolinea Chomsky – da banchieri e dirigenti non eletti che stanno seduti a Bruxelles. Questa rotta porta alla distruzione delle democrazie e le conseguenze sono le dittature”. “Mario Draghi – continua – ha detto che il contratto sociale è morto.

Ciò che conta oggi è la quantità di ricchezza riversata nelle tasche dei banchieri per arricchirli. Quello che capita alla gente normale ha valore zero. Questo è accaduto anche negli Stati Uniti ma non in modo così spettacolare come in Europa. Il 70% della popolazione non ha nessun modo di incidere sulle politiche adottate dalle amministrazioni”. E da chi è composto questo 70%? “Da quelli che occupano posizioni inferiori sulla scala del reddito. Quell’1% che sta nella parte superiore ottiene a livello politico ciò che desidera. Questa è la plutocrazia”.

INFORMARSI SOLO SUI BLOG E’ SBAGLIATO

Da sempre punto di riferimento per la sinistra internazionale, Chomsky nei suoi saggi invita a riflettere sulla manipolazione dell’opinione pubblica. Dei new media dice: “Hanno portato ad una maggior vivacità di opinioni rispetto ai media ortodossi” ma un effetto negativo è “la tendenza a sospingere gli utenti verso una visione del mondo più ristretta perchè quasi automaticamente le persone sono attratte verso quei nuovi media che fanno eco alle loro stesse vedute” ha sottolineato. “Se uno si informa solo sui blog le prospettive saranno molto più ristrette”. Inoltre, la proliferazione di informazioni ha avuto, secondo il linguista, come “contraltare la riduzione del livello dei reportage”.

GLI INTELLETTUALI HANNO LE LORO COLPE

Tra i pensatori più autorevoli del nostro tempo, Chomsky non risparmia critiche agli intellettuali che, spiega, “hanno tutte le responsabilità degli altri esseri umani: cercare di incentivare il bene comune e del resto del mondo”. La sfida del futuro è “non limitarci a osservare il corso degli eventi” e per farlo, conclude, “bisogna eliminare la struttura di quelle istituzioni che perseguono il ‘tutto per noi stessi, niente per gli altri’, non colpire il singolo perchè verrà semplicemente buttato fuori dal sistema”.

«La Nuova Venezia, 6 giugno 2014

Vent'anni fa la reazione a Tangentopoli fu forte e generò, fra l'altro, una buona legge sugli appalti, la legge Merloni del 1994, che restituiva trasparenza ai lavori pubblici e all'edilizia, fonti di corruzione diffusa, anche a livello locale.

Adesso comprendiamo meglio perché chi comanda vuole mettere la museruola a chi protesta contro le grandi opere inutili e dannose, e pretende di superare con le deroghe le procedure di garanzia. Ma vedrai che la lezione non verrà compresa da chi decide.

Adesso comprendiamo meglio perché chi comanda vuole mettere la museruola a chi protesta contro le grandi opere inutili e dannose, e pretende di superare con le deroghe le procedure di garanzia. Ma vedrai che la lezione non verrà compresa da chi decide.

Corriere della sera, 5 giugno 2014

«Votatelo, pesatelo, se sbaglia impiccatelo», diceva un antico adagio veneziano. Certo, se anche le accuse contro Giorgio Orsoni, Giancarlo Galan e gli altri politici e affaristi coinvolti nell’inchiesta trovassero conferma nei processi e nelle sentenze, nessuno pretende corda e sapone. Il quadro di corruzione disegnato dai giudici, però, è così vasto da imporre finalmente una guerra vera, non a chiacchiere, contro la mazzetta

L’«affare» del Mose è esemplare. Perché c’è dentro tutto. C’è dentro lo spaccio dell’«emergenza», dei lavori da fare a tutti i costi in tempi così drammaticamente rapidi da non consentire percorsi lineari nei progetti, nella scelta degli esecutori, nelle gare d’appalto, nelle commesse. Risultato: di fretta in fretta sono passati 31 anni, nove volte di più di quelli bastati alla Cina per fare il ponte di Donghai, che coi suoi 32 chilometri a 8 corsie sul mare collega Shanghai alle isole Yangshan.

C’è dentro l’idea della scorciatoia per aggirare (non cambiare: aggirare) le regole troppo complicate con la creazione d’un concessionario unico, il Consorzio Venezia Nuova che, dopo tre decenni passati senza lo straccio di una concorrenza e dopo essere stato così pesantemente coinvolto negli scandali coi suoi massimi dirigenti, giura oggi d’essere estraneo alle brutte cose e pretende di presentarsi come una verginella al primo appuntamento.

C’è dentro quel rapporto insano tra la cattiva politica e il cattivo business così stretto da chiudere ogni spazio ai controlli veri sui costi, sui materiali, sugli uomini, sui tempi. Basti ricordare l’impegno preso dall’allora vicepresidente del consiglio Gianni De Michelis il 4 novembre 1988, quando dopo anni di tormentoni fu presentato il prototipo del Mose: «La scadenza? Resta quella del 1995. Certo, potrebbe esserci un piccolo slittamento...». Sono passati quasi vent’anni, da quella scadenza: ci saranno anche stati degli intoppi, ma cosa succederebbe, in Germania o in Olanda, se lo Stato si sentisse preso per i fondelli sui tempi in modo così sfacciato? E cosa direbbero i leghisti da tre lustri al governo del Veneto se un cantiere interminabile come quello del Mose fosse ancora aperto dopo tanti anni a Reggio Calabria o a Napoli?

C’è dentro il disprezzo per i pareri discordanti e più ancora, alla faccia del chiacchiericcio federalista, per le opinioni del Comune, tagliato fuori da decisioni prese altrove: «Sinistra e destra, sul Mose, erano d’accordo, e io sono rimasto inascoltato», ha accusato più volte, negli anni, Massimo Cacciari. Ieri l’ha ripetuto: «Le procedure erano tali che da sindaco io non potevo toccare palla». Una linea verticistica che la Serenissima non avrebbe accettato mai. Al punto di pretendere, se c’erano di mezzo opere idrauliche, che oltre a quello degli ingegneri si sentisse il parere di «otto pescadori» e cioè «due da S. Nicolò, uno da Sant’Agnese, uno da Muran, due da Buran e due da Chiozza».

E poi c’è dentro, in questa brutta storia, il continuo rincaro delle spese, la peste bubbonica delle nostre opere pubbliche: doveva costare un miliardo e trecento milioni di euro attuali, il Mose. E di anno in anno, di perizia in perizia, di furbizia in furbizia, ha sfondato i cinque miliardi e non è detto che ne basteranno sei.

C’è dentro la blandizia verso i possibili «amici» e insieme l’insofferenza arrogante verso ogni critica, come nel caso della stupefacente querela per «accanimento mediatico» (avevano dato battaglia sui giornali) contro Vincenzo Di Tella, Paolo Vielmo e Giovanni Sebastiani, tre ingegneri rei di avere criticato il costosissimo progetto delle paratie mobili, la gallina dalle uova d’oro del consorzio.

C’è dentro la ripartizione di incredibili privilegi, come ad esempio, per citare le Fiamme Gialle, «il compenso di un milione di euro riconosciuto nel 2009» all’allora presidente Giovanni Mazzacurati «a titolo di “una tantum”, nonché i periodici rimborsi spese privi di giustificazione contabile», per non dire delle case affittate in California, delle consulenze distribuite ad amici e parenti o della liquidazione finale di 7 milioni di euro incassata dopo l’arresto: l’equivalente di trentuno anni di stipendio del presidente della Repubblica. Una buonuscita stratosferica, per un uomo finito in manette.

E tutti soldi pubblici. Sia chiaro. Tutti soldi privatamente gestiti come in una combriccola di società private ma tirati fuori dalle tasche degli italiani. Per amore di Venezia. Per salvare Venezia dall’acqua alta dovuta non solo ai capricci della Natura e del Fato ma anche a interventi come la cosiddetta «sussidenza», cioè lo sprofondamento del suolo dovuta al pompaggio dell’acqua dolce nel sottosuolo o la creazione del canale dei petroli, un canyon lungo 14 chilometri, largo 200 metri e profondo fino a 17, scavato nel ventre di una laguna delicata la cui profondità media era di 110 centimetri.

E torniamo al rispetto per l’acqua, la terra, le barene della Serenissima Repubblica. «Tre condition de homeni ruinano la Laguna: li Signori, li Inzegneri e li Particulari», cioè i proprietari, scriveva nel ‘500 il Magistrato alle acque Cristoforo Sabbadino. Scordava gli affaristi dell’appalto facile. Quelli della spartizione fra sodali. Che non guardano alla destra o alla sinistra ma al business. O, per dirla alla veneta, ai «schei». Montagne di «schei».

Certo è che quest’ultima ondata di arresti colpisce i cittadini italiani, proprio mentre mostravano di voler credere in un riscatto e in una nuova speranza, come una frustata in faccia. E dimostra che, nella scia dei moniti di papa Francesco che batte e ribatte contro il «pane sporco» del «dio tangente», è indispensabile una svolta vera. Nei fatti.

L’Expo 2015, i restauri a Pompei, il G8 alla Maddalena e poi all’Aquila, i primi interventi e poi la ricostruzione in Abruzzo, i Mondiali di nuoto, il Mose... Non c’è Grande Evento, da anni, che non sia infettato dalla corruzione. E dopo ogni arresto, lagne su lagne. E tutti a chiedersi come sia possibile, come mai non cambi mai niente, perché proprio qui e bla bla bla... Poi, passata la tempesta di sabbia, appena si posa la polvere, le leggi che parevano ur-gen-tis-si-me vengono rinviate dal lunedì al martedì, poi alla settimana dopo, poi al mese seguente, poi all’autunno e da lì all’estate successiva...

Eppure è tutto chiaro: per vent’anni, come denunciano don Luigi Ciotti, Piercamillo Davigo e tanti altri, ogni sforzo della cattiva politica (troppo comodo dare tutta la colpa ai berlusconiani) è stato dedicato a smontare le leggi che c’erano e a buttare bastoni tra le ruote dei giudici. Pochi numeri: nel decennio dopo la stagione di Mani Pulite, 1996-2006, secondo l’Alto Commissariato, le condanne per corruzione precipitarono dell’83,9%, quelle per concussione del 90,4%, quelle per abuso d’ufficio del 96,5%. Come mai? Perché l’Italia è più pulita? Magari!

L’abbiamo scritto ma vale la pena di ripeterlo: dice il rapporto 2013 dell’Institut de criminologie et de droit pénal curato dall’Universita di Losanna, che nelle nostre carceri solo 156 detenuti, lo 0,4% del totale, sono lì per reati economici e fiscali, tra cui la corruzione e la concussione. Una percentuale ridicola. Dieci volte più bassa rispetto alla media europea del 4,1%. È una coincidenza se la Germania, il Paese di traino del Continente, ha le galere più affollate di «colletti bianchi»? Ed è solo una coincidenza se noi, che arranchiamo faticosamente in coda, ne abbiamo 55 volte di meno?

Alla fine, sarà il Consiglio europeo o il neo-eletto Parlamento a decidere sul prossimo presidente della Commissione? Con un ruolo di co-decisione del Parlamento, anche nell’Unione si affermerebbe in modo più corretto il circuito vitale proprio delle democrazie: voto, parlamento, governo.

Lavoce.info, 4 giugno 2014 (m.p.r.)

Il Parlamento e la scelta del Presidente della Commissione.La campagna elettorale ha visto, come sappiamo, più candidati alla presidenza della Commissione, designati dai principali partiti al livello europeo. Per la prima volta in trentacinque anni l’elettore è stato invitato a scegliere non solo tra partiti, ma tra candidati non nazionali e tra programmi. E tutti i candidati hanno dichiarato che il nuovo Parlamentoeletto avrebbe preteso di indicare il candidato alla presidenza formando, se necessario, una maggioranza anche trasversale tra i diversi gruppi politici.

Dal senato ai cantieri, è tutta «L’ottimismo è il profumo della vita», ripeteva anni fa Tonino Guerra in un tormentone pubblicitario (commissionato, guarda caso, da quell’Oscar Farinetti destinato a diventare uomo simbolo del renzismo). E oggi, seconda settimana dell’era post 40,8%, di ottimismo se ne annusa parecchio ai vertici della politica. Il presidente Napolitano infila un rallegramento dietro una felicitazione. Dopo essersi compiaciuto per l’esito elettorale, ieri ha testimoniato di aver scorto ai bordi della parata del 2 giugno «una folla che non avevo mai visto, una grande serenità, un popolo sorridente e fiducioso». Si trattava di «un popolo in cui si è rafforzato e si rafforza il sentimento nazionale». Merito anche questo delle elezioni?

Matteo Renzi, tra due ali di folla, ha approfittato della festa della Repubblica per diffondere la sua lettera ai sindaci d’Italia: «Caro sindaco, l’Italia riparte. I segnali di fiducia tuttavia, non bastano. Possiamo e dobbiamo fare di più». La richiesta ai primi cittadini — «sono stato sindaco anche io» — è di segnalare a palazzo Chigi, se non direttamente al presidente del Consiglio (l’indirizzo essendo matteo@governo.it), «una caserma bloccata, un immobile abbandonato, un cantiere fermo, un procedimento amministrativo da accelerare». Entro il 15 giugno, così che il governo possa provvedere con il pacchetto «Sblocca Italia». Segue esempio dei «blocchi» che si intende forzare: «La mancanza di un parere, un diniego incomprensibile di una sovrintendenza, le lungaggini procedurali». Dunque non si parla di risorse, ma di procedure. E non siamo lontanissimi da quei «piani» berlusconiani che proprio autorizzazioni, vincoli e controlli puntavano a rimuovere. Solo che stavolta non si tratta più delle piccole opere private, ma delle grandi e pubbliche. «Caro sindaco (e non più «caro collega» come nella precedente lettera di marzo, ndr), nessuna riforma sarà credibile se non diamo per primi noi il segnale che la musica è cambiata davvero».

«Riforma», per lo più coniugata al plurale, è parola che sotto il nuovo governo finisce col comprendere tutto: dalle grandi strategie di politica economica italiana ed europea ai piccoli sconti fiscali, dall’asta delle auto blu alla riscrittura di 45 articoli della Costituzione, dalla nuova legge elettorale alle annunciate novità per la pubblica amministrazione. Ma le «riforme» per eccellenza sono quella costituzionale e quella elettorale. Le uniche due per le quali ci sia una scadenza: «Entro l’estate». È vero, l’ultimatum è stato più volte spostato. E non si tratta di passaggi decisivi: la legge costituzionale è solo alla prima lettura su quattro, la legge elettorale alla seconda ma di certo dovrà tornare al senato. Le soglie sottoscritte da Renzi e Berlusconi due mesi fa, e da Renzi difese contro tutte le critiche (risale ad allora, e alla risposta a un appello pubblicato su queste pagine, l’invenzione del termine «professoroni»), non vanno più bene. Non perché si siano fatti strada i dubbi dei costituzionalisti (ripetuti ieri da Rodotà, Carlassare, Azzariti, Zagrebelsky alla manifestazione di Libertà e Giustizia a Modena) che vedono nell’Italicum la replica del Porcellum. Ma perché i risultati delle europee hanno rimescolato le convenienze. Dunque si fa strada l’innalzamento della soglia per la vittoria al primo turno (dal 37,5% a oltre il 40%) e il livellamento di tutte le altre soglie al 4% come suggerisce da tempo anche Roberto D’Alimonte, primo ispiratore dell’Italicum. Una legge, cioè, disegnata smaccatamente sulle indicazioni dall’ultimo test elettorale; quando proprio la recente sorpresa se non il rispetto delle forme dovrebbero suggerire prudenza. Quanto alla riforma costituzionale, che viene prima, proprio questa per Renzi dovrebbe essere la «settimana decisiva». Quella cioè in cui si cominceranno a votare gli emendamenti in commissione al senato. La relatrice Finocchiaro presenterà una proposta di mediazione sulla composizione della nuova camera alta. Il modello è l’elezione indiretta del senato francese, ma l’elettorato passivo qui da noi sarebbe limitato ai consiglieri comunali e regionali (in Francia è universale). Più che i limiti oggettivi, però, saranno le intese politiche a segnare il destino del disegno di legge governativo. Se Berlusconi, come pare, deciderà di restare nel patto, Renzi ha ragione di essere ottimista.

«Senza un orizzonte che dia una speranza di futuro - senza una nuova Ventotene -, sarà difficile mobilitare gli europei su obiettivi importanti quali un New Deal europeo per l’occupazione o la ristrutturazione del debito pubblico».

«Senza un orizzonte che dia una speranza di futuro - senza una nuova Ventotene -, sarà difficile mobilitare gli europei su obiettivi importanti quali un New Deal europeo per l’occupazione o la ristrutturazione del debito pubblico».

CNS ecologia politica, n.4, giugno 2014

Questo breve resoconto dei risultati i elettorali e delle loro cause coglie bene, mi pare, la traiettoria da correggere, per evitare altri danni. Ma per farlo, occorre avere uno sguardo lungo capace di esprimere un nuovo orizzonte, che vada oltre il sogno di Ventotene e risponda alle aspettative di oggi, che sono assai diverse. Il sogno di allora era la pace in Europa, dopo secoli di guerre, la carneficina delle due guerre mondiali del Novecento e lo stermino degli ebrei nei campi di concentramento. Il sogno di oggi è un’Europa accogliente, dove la diversità è fonte di arricchimento reciproco, non una minaccia; un’Europa capace di una crescita sociale oltre che economica, che assicuri un buona qualità della vita; un’Europa dove non si muoia più né di lavoro né di inquinamento; un’Europa dove le persone contano e possono decidere della loro vita partecipando alle scelte che le riguardano.

Senza un orizzonte che dia una speranza di futuro – senza una nuova Ventotene -, sarà difficile mobilitare gli europei su obiettivi importanti quali un New Deal europeo per l’occupazione o la ristrutturazione del debito pubblico. Nell’ultimo numero di questa rivista, avevamo pubblicato un articolo/manifesto sui beni comuni e le comunità (Avallone, Parascandolo, Torre, Ricoveri), un tema che è oggi al centro delle lotte e dell’analisi sociale in tutto il mondo. Il paradigma dei beni comuni e delle comunità esprime un orizzonte alternativo e una speranza di futuro per uscire dalla crisi del sistema dominante, quello della società dei consumi di massa e dell’egemonia politica e culturale dell’Occidente. Forse questo paradigma potrebbe essere utile per avviare il discorso su un’altra Europa, capace di rispondere alle istanze delle popolazioni impoverite e di restituire all’Europa un ruolo positivo nei confronti di tutti i Sud del mondo.

«Alle spalle dei movimenti per i beni comuni comincia ad affermarsi l’ambizione di dare una risposta all’altezza della crisi sistemica, strutturale, di valori e di senso che attraversa la nostra civiltà».

«Alle spalle dei movimenti per i beni comuni comincia ad affermarsi l’ambizione di dare una risposta all’altezza della crisi sistemica, strutturale, di valori e di senso che attraversa la nostra civiltà».

Left, 31 maggio 2014

Non c’è angolo del nostro paese in cui non sia attivo un comitato, un gruppo di cittadini, una associazione di volontariato e che non abbia issato la bandiera dei beni comuni. Giusto tre anni fa (referendum dell’11 giugno 2011, 26 milioni al voto) fu mobilitazione generale per l’“acqua bene comune”. Poi vennero gli studenti e i ricercatori universitari che si arrampicarono sulla Torre di Pisa, sui tetti delle università e dei musei al grido “cultura bene comune” per rivendicare l’accesso ai saperi, ai codici informatici, a internet. Persino un grande sindacato di lavoratori dipendenti, la Fiom, usò l’eretico slogan “Lavoro bene comune”. Da sempre i movimenti ambientalisti tentano di praticare il concetto caro ai giuristi come Maddalena e Rodotà, agli urbanisti come Salzano e Magnaghi, agli storici come Settis e Bevilacqua secondo cui il suolo, il paesaggio, le città, il “territorio” sono da considerarsi proprietà collettive.

Teatri, ex caserme, beni demaniali abbandonati sono diventati simbolo della inettitudine tanto degli apparati statali, quanto dell’imprenditoria privata di prendersi cura del patrimonio culturale. Medici, epidemiologi, psicanalisti ci spiegano come la salute dipenda da condizioni socio-ambientali che determinano la qualità generale della vita. Sempre più spesso contadini e consumatori hanno stretto alleanze creative (mercatini biologici, gruppi di acquisto solidali, orti urbani) nel tentativo di controllare le filiere produttive del cibo. Incominciano a diffondersi esperienze di cooperative che si sostituiscono a gestioni fallimentari di aziende private anche in settori industriali. La mutualità viene riscoperta nella diffusione del nuovo welfare di prossimità autogestito. Più recentemente, dopo la grande truffa della crisi del debito messa in scena dalle banche, sono iniziate campagne popolari per chiedere alle amministrazioni pubbliche un audit dei loro debiti e per mettere sotto controllo pubblico le istituzioni finanziarie di interesse generale a cominciare dalla Cassa Depositi e Prestiti. Anche il denaro, così come ogni altro strumento finanziario, infatti, è un bene comune costitutivo della sovranità popolare.

Facile comprendere la ragione della forza persuasiva che è alla base di questi variegati movimenti: il disastroso fallimento delle privatizzazioni (un colossale processo di espropriazione in atto non solo in Italia); dalle banche ai treni, dai beni demaniali alla telefonia, dai servizi pubblici locali ai fondi pensioni assicurativi. La grande ubriacatura neoliberista - il privato è bello e arricchisce tutti - si è finalmente esaurita. Persino negli ambienti accademici sono sempre più frequenti i casi di pentimento e ripensamento. Grande merito va agli studi di Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia, che con i suoi studi sulle common pool resources ha dimostrato che le gestioni comunitarie di alcuni beni naturali consentono una loro più lunga preservazione e una più equa distribuzione degli usufrutti. Storici come David Harvey hanno dimostrato che la vera “tragedia dei beni comuni”, all’inizio della rivoluzione industriale, è stata la loro recinzione (proprietà esclusiva) e la distruzione delle economie di sussistenza. Esattamente ciò che sta ora accadendo in Africa con il fenomeno dell’accaparramento delle terre fertili (land grabbing) in Cina e in India con l’espulsione forzata dalle campagne di milioni di contadini.

Insomma, alle spalle dei movimenti per i beni comuni non vi sono solo micro buone pratiche di cittadini virtuosi, asceti francescani e fricchettoni new age, ma comincia ad affermarsi un pensiero che ha l’ambizione di dare una risposta all’altezza della crisi sistemica, strutturale, di valori e persino di senso che attraversa la nostra declinante civiltà. “I beni comuni – ha scritto David Bollier, uno dei teorici di punta del Commons Movement – sono un paradigma socio-economico-politico-culturale, un modo di vivere il mondo”. Un modo di soddisfare i bisogni quotidiani creando forme di gestione partecipate che generano legami sociali solidali, fiduciari, cooperativi; sottraendo alla disponibilità del mercato quei beni e i servizi (res extra commercium) che la collettività considera indispensabili e funzionali alla realizzazione dei diritti fondamentali delle persone, al buon vivere di ciascuno e di tutti (res communes omnia). I beni comuni costituiscono quel tessuto primario che consente la rigenerazione della vita: the life’s support system, direbbero gli ecologi.

“I beni comuni - scrive Carlo Donolo - vanno presi sul serio”, non solo perché “si nascondono un po’ dovunque”, ma perché “produttori di comunalità”. Si potrebbe dire molto semplicemente che i beni comuni sono un repertorio di modalità di socializzazione della ricchezza.

Di fronte alla sua diffusione, diventa inevitabile la domanda se attorno al concetto di beni comuni non possa costituirsi una vasta comunità politica. Se i beni comuni prospettano un ordine sociale, economico, giuridico e persino simbolico decisamente alternativo a quello esistente, è allora plausibile attendersi una loro irruzione sulla scena politica. Già ci sono stati tentativi – invero alquanto maldestri – di rinchiudere i movimenti dei beni comuni in un quadro organizzativo di tipo partitico tradizionale. Ricordo la nascita di Alba (Alleanza per il lavoro, beni comuni e ambiente) e ora la stessa Lista Tsipras che intendono, almeno in parte, richiamarsi alla cittadinanza attiva. Anche il Movimento di Grillo, nella misura in cui afferma di voler essere un megafono delle proteste, si presenta come naturale espressione dei movimenti. Lo stesso Pd di Renzi è nato sotto lo slogan “L’Italia bene comune”. Ma il processo di presa di coscienza politica dei movimenti per i beni comuni non si presenta così lineare e la loro inclusione nei sistemi politici della rappresentanza non è affatto scontata.

Per loro natura i movimenti per i beni comuni sono fortemente territorializzati, nemici di qualsiasi forma di gestione centralizzata, gerarchica e patriarcale del potere. Il loro ideale – come dicono i latinoamericani – è una società che si sappia auto-organizzare dal basso, de bajo. Per intenderci, i loro riferimenti sono le “giunte del buongoverno” zapatiste nei territori liberati del Chiapas o le comunità agricole brasiliane dei Sem Tera o le Transition Tows del nord d’Europa. La gestione condivisa dei beni comuni genera capacitazione (empowerment), forma cittadinanza attiva, corresponsabilizza, abbassa e orizzontalizza il potere, lo rende permeabile e diffuso, inclusivo e non discriminante delle donne. Il processo di riconoscimento, rivendicazione e gestione comunitaria dei beni comuni mira ad una democrazia sostanziale e progressiva.

«Barbara Spinelli ci ripensa: potrebbe accettare di andare nel parlamento che porta il nome di Altiero. A Roma la lista apre un "processo comune", e il leader Tsipras chiede di dire no a presidenti non indicati dagli elettori».

«Barbara Spinelli ci ripensa: potrebbe accettare di andare nel parlamento che porta il nome di Altiero. A Roma la lista apre un "processo comune", e il leader Tsipras chiede di dire no a presidenti non indicati dagli elettori».

Il manifesto, 1 giugno 2014, con postilla

Ma è una scelta delicata per i partiti che fanno parte della compagnia. In queste ore Sel affronta una discussione interna che esclude l’adesione a una «costituente» di sinistra, almeno per ora. Dall’altra parte Fabio Amato, Prc, invece spinge per «un soggetto politico alternativo al centrosinistra e alle larghe intese» (Paolo Ferrero, il suo segretario, propone «una Syriza italiana» già «in vista delle elezioni»). Raffaella Bolini (Arci) chiede invece «un processo che vada avanti in maniera naturale e orizzontale», che intanto parta dal fatto che i tre eletti a Strasburgo saranno «eletti della lista, non dei partiti o delle culture di provenienza».

Ma intorno proprio a questi tre nomi gira buona parte del futuro della scommessa. Uno degli eletti è scattato nel collegio nord-ovest, dove il capolista Moni Ovadia ha già annunciato che rinuncerà a favore del giornalista Curzio Maltese (che è già al lavoro e già immagina un giornale online della lista). Gli altri due sono scattati al centro e al sud, capolista Barbara Spinelli, che però dall’inizio — persino prima della composizione delle liste — ha annunciato,la sua intenzione di non sedere nell’europarlamento. Al suo posto subentrerebbero due giovani combattenti, già campioni di preferenze: Marco Furfaro (classe 1980) di Sel, e Eleonora Forenza (classe 1976), Prc. Quindi per una fortunata casualità la «terna» — «la troika», è la battuta che circola — sarebbe composta da un nome della società civile e da uno per ciascuno dei due partiti aderenti alla lista.

La novità è che Barbara Spinelli ora potrebbe ripensarci e accettare di sedere nell’europarlamento. In un’intervista pubblicata oggi su quotidiano greco Avgy, vicino a Syriza, spiega all’intervistatore Argiris Panagopoulos, a sua volta candidato nella lista italiana: «Ancora non ho deciso, ricevo pressioni dai molti elettori, ho ancora dei dubbi. Di sicuro daremo battaglia a tutti i livelli a fianco di Tsipras nella Sinistra europea». Nodo delicato, peggio se affrontato alla fine di una campagna elettorale in cui si è sostenuto il contrario, non senza qualche difficoltà. Nelle scorse settimane Tsipras ha chiesto a Spinelli di restare in parlamento. E se ne capisce il motivo: la figlia di Altiero Spinelli è un valore aggiunto per le file della sinistra europea, e per Tsipras in questi giorni già impegnato a tessere la tela delle relazioni con le altre forze europarlamentari. A Altiero è dedicata la monumentale ala principale del palazzo di Bruxelles. L’elezione di Barbara ha già scatenato la curiosità dei media e dei parlamentari non italiani. C’è chi le offre un ruolo di prestigio. Per questo il comitato dei garanti della lista «le ha chiesto di accettare l’incarico», spiega Viale.

E però questo ’cambio di verso’, fatto ora, finirebbe per mettere a rischio il delicato equilibro fra partiti e cittadinanza. Spinelli dovrebbe scegliere se favorire il candidato di Sel o quella del Prc; con le inevitabili ripercussioni nei partiti, soprattutto in Sel, dove l’area scettica sul futuro della Tsipras (e sbilanciata verso il dialogo con Renzi) riceverebbe un assist proprio dalla lista. D’altro canto è molto difficile immaginare un futuro per la lista senza Sel, per lo meno un futuro che non sia la riedizione di film già visti a sinistra. «La scelta è di Barbara», ripetono tutti i candidati, a cui «Barbara» ha inviato una mail in cui spiega le ragioni di questa «ulteriore riflessione». Ma le conseguenze andrebbero ben oltre i nomi degli europarlamentari. Il dossier è stato affidato a sociologo Marco Revelli, portavoce della lista, la decisione arriverà forse già domani.

Intanto la road map del «processo» comincia a prendere forma: la prossima settimana si riuniscono i comitati, entro l’estate l’assemblea nazionale. Ma la pattuglia italiana dovrà andare presto a sedersi sui propri euroscranni: Tsipras sta già dando battaglia contro le larghe intese avvertendo il parlamento di «non approvare presidenti che non abbiano partecipato alla competizione elettorale», in caso contrario «le elezioni che diventerebbero una pantomima». Martedì Nichi Vendola volerà a Bruxelles per incontrare Tsipras, ma anche l’ex candidato Pse Martin Schultz e i neoparlamentari verdi.

Postilla

Un problema per chi voglia costituire una nuova formazione politica (che cioè possa realizzare una sintesi tra le molteplici esigenze settoriali e locali che danno anima al variegato arcipelago dei movimenti), tagliando i ponti con le logiche della vecchia partitocrazia. Ls presenza nella lista Tsipras di due partiti ha provocato qualche danno, ma senza di essa non si arebbero raggiunte le firme necessarie per partecipare alle elezioni. Che fare? la discussione e la ricerca sono aperte. Ne parleremo anche su eddyburg.

Il komeinista della rottamazione del Belpaese , dopo aver inseguito e superato D’Alema nel recupero del supremo evasore fiscale, segue le orme di quest'ultimo con rafforzata capacità distruttiva.

Il komeinista della rottamazione del Belpaese , dopo aver inseguito e superato D’Alema nel recupero del supremo evasore fiscale, segue le orme di quest'ultimo con rafforzata capacità distruttiva.

Corriere della Sera, 2 giugno 2014, con postilla

La fase due della rottamazione di Matteo Renzi è rivolta a 360 gradi dentro e fuori il Paese. L’Europa, quella attuale, quella che «ci dice tutto di come un pescatore dell’Adriatico deve fare il suo mestiere» è anche quella dei «tecnocrati», che «girano la faccia dall’altra parte quando un bambino muore» nel canale di Sicilia, in quelli che sono anche mari europei, ma evidentemente più per la tipologia delle lenze e le tecniche di pesca, che per i principi morali, quelli «latitano», accusa e insieme ironizza il capo del governo.

Ma accanto a questo tipo di Ue c’è anche una questione interna, con altri due tipi di potere da riformare. Quello politico, la classe che «per anni è stata campione mondiale di alibi, quella che non si è mai presa una responsabilità», quella che il giorno dopo le elezioni «non avevano mai perso». E quello meno appariscente, che in parte era seduto ieri mattina all’Auditorium di Santa Chiara, nel centro storico di Trento, che lo applaudiva, ma che ha avuto un attimo di sussulto quando il premier l’ha messa giù senza perifrasi, perché «dopo le riforme del Senato e della legge elettorale» ci occuperemo anche «della classe dirigente di questo Paese, che per anni ci ha fatto la morale».

Al Festival dell’Economia Renzi arriva in jeans sdruciti, scoloriti, come gli capita sempre più spesso. In prima fila ex ministri come Fabrizio Saccomanni, l’ad di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, un simbolo della sinistra come Franco Marini (in realtà la fila è la settima). L’economista Tito Boeri gli gira una serie lunga di domande, Enrico Mentana sviluppa i temi di Boeri e conduce l’intervista pubblica. Alla fine, proprio Marchionne dirà: «Mi è piaciuto, è l’unica agenda che in questo momento ha l’Italia e anche l’Europa, condivido tutto».

Agenda dice Marchionne, quasi un manifesto dicono in sala, sicuramente c’è un elogio del ruolo migliore della politica, una rivendicazione impostata su parametri a tratti drammatici. Se negli Stati Uniti, in Asia, in Giappone, spiega Renzi, «hanno tutti dato una risposta alla crisi economica, risposte diverse ma efficaci, qui in Europa ancora cerchiamo la formula giusta». Conseguenza: delle raccomandazioni in arrivo dalla Ue «terremo conto, ma non sono il problema, non ho timori», come non è un problema il nome del futuro vertice dell’Unione, piuttosto «la Ue ha bisogno di cambiare linea economica o la politica torna a fare il suo mestiere e riprende il suo potere di indirizzo sulla burocrazia o non ci salviamo».

Una politica diversa a Bruxelles come a Roma. Se lì manca fra gli altri «una politica estera», qui da noi occorre una «rivoluzione pacifica del buon senso», che può significare tante cose, tutte finora difficilissime. Per esempio occorre smetterla di fare calcoli e cominciare a pensare che «il risultato elettorale dimostra che possiamo andare verso due schieramenti, che mettono la residenza al 40%». Occorre cambiare mentalità, che ci sia «uno che abbia responsabilità, il ballottaggio serve a dire questo, a dire chiaramente chi ha vinto e che deve fare delle cose che se non gli riescono, anche per colpe non sue, gli verranno attribuite». Occorre ancora diminuire il numero dei politici, anche con un Senato senza compensi, perché viceversa i posti si moltiplicano, «i politici sono come le ciliege, uno tira l’altro».

Uno schema che ha anche ricadute personali: «Siamo i teorici della rottamazione, un governo di 30enni o 40enni, fra dieci anni dovremo noi essere rottamati, andare a fare un altro lavoro, perché così accade negli altri Paesi».