«Contro rimpatri forzati e aiuti condizionati, le proposte delle Ong».

«Contro rimpatri forzati e aiuti condizionati, le proposte delle Ong».

Il manifesto, 12 novembre 2015 (m.p.r.)

Le associazioni europee e africane che si occupano di migranti e di diritti umani, incluso quelle tunisine che hanno vinto il Nobel per la Pace, non sono state accreditate al vertice di La Valletta, pur avendolo chiesto insistentemente. Non possono neanche assistere al dibattito dentro il Mediterranean Conference Centre della capitale maltese tra i capi di Stato e di governo africani e europei chiamati a decidere misure di lungo termine che modificheranno nel profondo gli sviluppi delle rispettive società.

D

Resta da chiedersi perché mai il Presidente del Portogallo si sia infilato in una simile mission impossibile, essendo i numeri già chiari in partenza. Certamente per dimostrarsi il più solerte – del resto lo aveva apertamente dichiarato – nei confronti dei desiderata dei mercati finanziari e delle elite che attualmente comandano nella Unione europea. Ma forse questa spiegazione da sola non basta. In realtà Cavaco Silva sperava che i socialisti ci ripensassero. Che cioè retrocedessero dall’idea di costruire un’alleanza di governo che le altre tre forze della sinistra. Invece l’accordo, messo nero su bianco ed estremamente articolato, ha retto. Ed ha anche ricevuto l’assenso di dirigenti del Partito socialista europeo.

E questo è certamente un elemento di novità nel quadro continentale. Non dimentichiamo che la formazione di punta della socialdemocrazia europea, la germanica Spd, pur avendo avuto a suo tempo i numeri per costituire un governo alleandosi con le formazioni alla propria sinistra, non lo ha mai fatto, preferendo in anticipo la Grosse Koalition con il partito di Angela Merkel. Né si può dire che i socialisti di Hollande abbiano dato grande prova di sé in termini di politiche alternative al neoliberismo da quando si sono insediati all’Eliseo.

La vicenda portoghese diventa quindi estremamente interessante anche per valutare se nella socialdemocrazia e tra i socialisti europei si sta aprendo un nuovo varco, una prima rottura nel monolitismo filo neoliberista, capace di aprire almeno una seria discussione nelle loro fila, oppure se si tratta di un episodio isolato, che magari qualcuno spera finisca male per proseguire imperterrito nelle politiche centriste.

Dopo il voto del Parlamento, il Presidente portoghese potrebbe in teoria dare vita ad un esecutivo tecnico che cerchi di guadagnare tempo, cioè i sei mesi previsti dalla Costituzione lusitana, perché sia possibile convocare nuove elezioni. Ma non appare la soluzione più probabile, poiché è molto dubbio che le destre ne trarrebbero vantaggio tale da riconquistare la maggioranza assoluta.

Fatti i necessari passaggi, Cavaco Silva dovrebbe quindi affidare l’incarico per il nuovo governo ad Antonio Costa, leader dei socialisti portoghesi, forte dell’appoggio delle altre forze della sinistra. “Il nostro obiettivo è chiudere con l’austerità rimanendo nel’euro”, ha dichiarato l’esponente socialista. L’analogia con l’impostazione politica e programmatica di Syriza su questo punto è evidente. Entrambi sono per un cambiamento radicale delle politiche della Ue, senza scegliere la strada della fuoriuscita dall’euro, che del resto è quella che il ministro delle finanze tedesco, Schauble aveva indicato alla Grecia. La famosa Grexit.

Un programma come quello stilato dalle sinistre portoghesi, che sul terreno sociale è l’esatto contrario di quello imposto dalla Troika in cambio degli “aiuti” forniti - tra i molti punti si può ricordare l’innalzamento graduale dello stipendio minimo, il ripristino della contrattazione collettiva, lo scongelamento dell’adeguamento delle pensioni, il ristabilimento delle festività abolite – e che avrebbe la forza di aprire un nuovo fronte di lotta contro l’austerità in un altro paese del Sud dell’Europa. Questo aiuterebbe sia la Grecia, nel suo tentativo di resistere alle misure più odiose contenute nel ricatto che ha dovuto subire, sia le sinistre spagnole che il 20 dicembre prossimo saranno chiamate a una decisiva prova elettorale. Il tutto rafforzerebbe la possibilità di imporre un cambiamento nelle politiche economiche, sociali e istituzionali della intera Unione Europea.

Mentre in Portogallo si apre questa concreta possibilità, in Gran Bretagna i conservatori guidati da David Cameron rilanciano la proposta di un Referendum sulla adesione alla Ue, previsto nella seconda metà dell’anno prossimo. Lo fanno con una lettera a Donald Tusk, Presidente del Consiglio della Ue, in cui formulano quattro richieste cui condizionare le scelte del Regno Unito per quanto riguarda la sua permanenza nella Ue. C’è chi considera questa di Cameron una mossa da spericolato giocatore. Spara ad alzo zero per strappare un accordo comunque vantaggioso per il suo paese. Cameron chiede la facoltà di rinuncia (opt-out) alla clausola dei Trattati su una Unione sempre più stretta; invoca tutele per il mercato interno di chi è fuori dall’Eurozona (a principale beneficio della sterlina, ovviamente); insiste su un maggiore ruolo dei parlamenti nazionali; pretende la sospensione per quattro anni dai benefici del welfare per gli immigrati extracomunitari. Misura, quest’ultima, quanto mai odiosa.

Come si vede i pericoli di implosione dell’Europa e di allargamento dell’antieuropeismo non derivano affatto dalle sinistre portoghesi, o di altri paesi, che vogliono combattere l’austerità, ma proprio dai paladini di quest’ultima, fra i quali militano i conservatori inglesi.

«L’autista Manuel Araya racconta gli ultimi giorni del poeta cileno “Dal processo aspetto la verità”»Una testimonianza sull'inizio dell'ascesa del dominio globale del finanzcapitalismo.

«L’autista Manuel Araya racconta gli ultimi giorni del poeta cileno “Dal processo aspetto la verità”»Una testimonianza sull'inizio dell'ascesa del dominio globale del finanzcapitalismo.

La Repubblica, 11 novembre 2015, con postilla

Araya forse si salvò per la seconda volta dalla morte quando, il 22 marzo 1976, suo fratello Patrick - scambiato per lui, assicura - fu fatto scomparire. Non se ne seppe più nulla. A sostegno della sua teoria, ricorda che uccisero Homero Arce, segretario personale di Pablo Neruda, nel 1977. «Tutti i collaboratori furono fatti sparire. Io sono l’unico rimasto vivo. Vivevo nascosto in casa di amici. Nessuno mi dava lavoro, finché nel 1977 cominciai a fare il tassista».

La dittatura finì nel 1990. Si mantenne in contatto con Matilde Urrutia, la terza moglie di Neruda, morta nel 1985. «Non volle mai parlare dell’omicidio. Ho smesso di vederla per questo. Siamo diventati nemici. Ho bussato a tante porte. Anche a quella del presidente Eduardo Lagos. Nessuno mi ha dato ascolto. Nè i politici, né i media». Finché, nel 2011, un giornalista della rivista messicana Proceso non pubblicò la sua storia. Allora, il partito comunista e Rodolfo Reyes, nipote di Neruda, presentarono una denuncia in base alla sua testimonianza.

Araya è nato il 29 aprile del 1946. «Nel 1972, quando Neruda torna in Cile per aiutare Allende nel caos che sta attraversando il paese, il partito Unidad Popular mi assegna a lui. Divento la sua guardia del corpo, il suo segretario e il suo autista. Ho vissuto con lui nella casa di Isla Negra. Neruda aveva una flebite alla gamba destra e zoppicava, a volte. Era in terapia per un cancro alla prostata, ma non era agonizzante. Era un uomo che pesava più di cento chili, robusto, che amava la buona tavola e le feste. L’11 settembre 1973, quando Pinochet mise in atto il colpo di Stato, ci troviamo a Isla Negra. Rimaniamo senza telefono. Il giorno dopo, ci mettono davanti una nave da guerra con i cannoni. Il giorno 14, arrivano i militari e perquisiscono la casa. Neruda parla con il suo medico, il dottor Roberto Vargas Salazar, che gli dice che il 19 settembre, presso la Clinica Santa Maria, si sarebbe liberata la stanza 406».

«Il 19 lasciamo Isla Negra in macchina e ci rechiamo a Santiago. Arriviamo verso le sei del pomeriggio. Non lasciammo mai Neruda da solo. Rimasi tutti i giorni lì a dormire. Domenica 23 Neruda mi dice di andare con Matilde a Isla Negra per prendere i bagagli. Stiamo per tornare quando chiede che dicano a Matilde di recarsi di corsa in clinica. Quando arriviamo, vedo che Neruda è rosso in viso. “Che succede?”, gli chiedo. “Mi hanno fatto un’iniezione sulla pancia e mi sento bruciare dentro”, mi rispose. In quel momento, entra un medico e mi dice: “Lei, che è l’autista, vada a comprare una confezione di Urogotan”. Non sapevo che cosa fosse, solo dopo ho saputo che è un farmaco per la gotta».

Con Luciano Gallino, a cui oggi Torino darà l’ultimo saluto, se ne va via la dimostrazione più evidente di quanto la retorica della gioventù sia farlocca e demagogica. L’anagrafe non è garante di nulla, se non di una, peraltro solo statistica, salute migliore. L’essere giovani non è una patente di intelligenza.

La giovinezza, sbandierata come un programma politico, non produce in automatico né elasticità mentale, né progressismo, né pensieri illuminati, etici o lungimiranti. Non è un dispositivo per la generazione automatica di rivoluzionari, la giovane età. È un tempo, e il tempo è un organismo delicato: se mal trattato si ammala, e se si ammala il tempo si ammala il mondo.

Questa mattina verrà cremato un uomo di 88 anni, un intellettuale non incline al compromesso, lucido nel suo pensiero, visionario di quello che c’era – ovvero refrattario a ogni propaganda – insubordinato, impavido, osteggiatore di ogni status quo imposto come tale, disinnescatore di tutti gli ordigni ideologici. Questa mattina passerà attraverso il fuoco un gran lettore, ovvero, per definizione, qualcuno che non si accontenta del mondo che ha, qualcuno che quel mondo vuole interrogarlo, metterlo alla prova di una domanda.

Ha guardato in faccia il mondo della finanza e ha visto che non era un destino ma una scelta degli uomini, e quella scelta aveva un prezzo che solo alcuni avrebbero pagato. Ha guardato frontalmente le promesse e si è accorto, dati alla mano, che le parole posso ingannare, e che le promesse possono essere bugie vestite bene. Ha pensato che essere vecchi non fosse un valore ma una responsabilità, quella di mettere a disposizione di chi arriva una lettura aggiuntiva del mondo.

Per questo amava la letteratura, e per questo andava orgoglioso di avere tradotto quel romanzo immenso che è L’uomo invisibile di Ralph Ellison. Perché con la letteratura condivideva l’impertinenza, ovvero il sabotaggio costante di ogni forma prestabilita: l’ostilità a ogni accettazione acritica non come atto di protesta ma di cittadinanza, e in qualche modo di piacere.

Luciano Gallino era tutto questo, e naturalmente molto di più. E a metterle in fila, tutte queste che ho elencato sembrerebbero prerogative dell’età giovane. Della sua età aveva la compostezza, le abitudini estetiche, il rispetto di codici comportamentali che vorremmo non desueti ma assodati una volta per tutte.

Dall’altra parte, a Palazzo Chigi, abbiamo un Presidente del Consiglio di 40 anni. Stando all’anagrafe e al contesto in cui opera, quello della politica, si potrebbe persino definire giovane.

L’essere giovani è stato un programma elettorale, e grazie alla retorica del largo-ai-giovani si è fatto largo anche lui. Poi ha imposto politiche conformi ai diktat della finanza mondiale, chino ai voleri dei poteri forti, nell’applicazione più prevedibile di ricette già consolidate, in una postura politica già rodata in decenni di politiche italiane deleterie. L’ha fatto, però, trasformando la gioventù in una bandiera, devitalizzandola, degiovanizzandola. Ha trasformato la gioventù in propaganda.

L’ha fatto con la modalità, questa sì, di un uomo giovane, con tutta l’energia raddoppiata dall’età. Ha messo la gioventù in gabbia, ci si è fatto un selfie insieme, e poi ha lasciato che altri lanciassero qualche nocciolina di sostegno. Tutto questo oggi brucerà di più, quando, dopo il fuoco, Luciano Gallino sarà cenere.

La Repubblica, 11 novembre 2015

«Non dobbiamo essere ossessionati dal potere, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all'immagine sociale della Chiesa. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni».

Nove ore di visita. Più di trentamila persone a Prato. Oltre cinquantamila a Firenze, solo allo stadio, per la messa che chiude la giornata. E parole chiarissime di Papa Francesco, nella sua visita in Toscana, con gli echi del caso Vatileaks2 che si ripercuotono in una giornata altrimenti di grande felicità per Jorge Bergoglio, piena di incontri con la gente più umile. Echi che riprendono quota in serata, con le dichiarazioni del suo Segretario di Stato. «Non credo che queste polemiche possano creare un'atmosfera serena» dice il cardinale Pietro Parolin Effettivamente c'è un'atosfera pesante. Se leggiamo i media, vediamo che ci sono attacchi, forse anche poco ragionati, poco pensati, anche molto emotivi, per non usare qualche altra parole. Direi isterici. Ci sono certe resistenze da vincere. Definirle fisiologiche è poco; definirle patologiche è troppo. Ci sono e vanno affrontate in modo costruttivo. Vorrei dire che tutti hanno desiderio di cambiare in meglio. É il miglioramento che il Papa stesso ha chiesto alla Curia»

Alle 7,45 del mattino, a Prato, assieme alle bandierine vaticane giallo-bianche che sventolano, si affiancano quelle cinesi con la scritta in mandarino «Ciao, benvenuto». Sono della copiosa comunità di lavoratori. Appena un'ora di visita qui («Sono un pellegrino di passaggio», scherza il Pontefice). Ma la città del distretto tessile, che porta le ferite della crisi economica e dello sfruttamento, lo accoglie festosa reduce da una notte bianca con canti e preghiere. Francesco nel suo discorso dal pulpito del Duomo va subito al punto: estirpare «il cancro della corruzione», dare un «lavoro dignitoso» perché la tragedia che si è consumata due anni fa, nella zona industriale dove sono morti sette operai cinesi «è una tragedia dello sfruttamento e delle condizioni inumane di vita, e questo non

è lavoro degno!».

Da Roma era arrivato in elicottero, quindi in utilitaria fino a Firenze, poi il giro in città in papamobile. Qui partecipa al convegno decennale della Conferenza episcopale italiana. «Che Dio protegga la Chiesa italiana da ogni surrogato di potere, d'immagine, di denaro». Francesco non cita mai il cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente della Cei che ha impersonato un'era del cattolicesimo italiano, tra il collateralismo con la politica e le battaglie sui cosiddetti "valori non negoziabili" (bioetica, famiglia, ecc.), ma pungola i vescovi delle 226 diocesi italiane a voltare pagina.

«Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre pi• vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti», dice nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. «La nostra gioia è anche di andare controcorrente e di superare l'opinione corrente, che, oggi come allora, non riesce a vedere in Ges• pi• che un profeta o un maestro». Aggiunge: «Non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli». Bergoglio cita Dante, Michelangelo e anche Guareschi: ÇMi colpisce la semplicità di don Camillo che fa coppia con Peppone, e come la preghiera di un buon parroco si unisca all'evidente vicinanza con la gente». Davanti a lui, in cattedrale, risuonano le parole emozionanti di una coppia di coniugi divorziati da matrimoni precedenti, e poi felicemente risposati. Francesco incontra gli ammalati, fra loro anche il sottufficiale dei carabinieri Giuseppe Giangrande ferito nel 2013 davanti a Palazzo Chigi.

A pranzo il Papa va alla mensa Caritas di San Francesco Poverino. Presenta la "tesserina" per accedere, e al tavolo con i poveri assaggia un men• toscano con la ribollita e i cantucci finali. Con i commensali scherza, fa un selfie, chiama «papessa»la responsabile della mensa per il piglio con cui è riuscita a mettere ordine fra i sessanta bisognosi, oggi entusiasti.

Allo stadio "Artemio Franchi" («magari quest'anno ci porta fortuna», esclama il giocatore della Fiorentina, Pepito Rossi, molto religioso e presente con la madre), Francesco professa il suo vademecum: «Mantenere un sano contatto con la realtà, con ciò che la gente vive, con le sue lacrime e le sue gioie, è l’unico modo per poterla aiutare, formare e comunicare ». Ci sono la moglie del premier, Agnese Renzi, con i figli («Mio marito è a Milano a fare il suo lavoro altrimenti sarebbe venuto»), e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti («Sono qui da fiorentino »).

Non è ancora buio e il Papa va. Ma non prima di aver ringraziato «i carcerati, che hanno costruito questo altare». Prima di prendere la rotta per Roma, il suo elicottero bianco volteggia più volte sullo stadio. Una nube di fazzoletti bianchi rossi e gialli, da sotto, lo saluta commossa.

Un'analisi preoccupata della destra di Salvini e Meloni. Ma una moderata in Italia c'è: è il renzismo, e il suo partito.

La Repubblica, 11 novembre 2015

OLLEVA in realtà molti problemi la discesa in campo ufficiale del centrodestra post-berlusconiano: questo ha rappresentato la manifestazione di Bologna, pur con la residuale presenza dell’ex Cavaliere, e su questo occorre soffermarsi con attenzione. Per quel che ci dice della destra italiana e per le questioni che pone, o dovrebbe porre, ad un centrosinistra che appare ormai inafferrabile. Se così non fosse, e se si trattasse solo di una vicenda nostra, non ci dovremmo preoccupare più del dovuto per quel che si è visto domenica. Ci potremmo sin consolare per la sostanziale “mancanza di egemonia” di quella piazza, per la sua incapacità di rappresentare davvero una parte ampia del Paese. In realtà la speranza che possa emergere in Italia una “destra normale” è svanita da tempo e le ragioni non affondano solo nella storia del nostro Paese.

Lungi dal rallegrarsi per le autostrade che il “centrodestra di Bologna” le spalancherebbe, come qualcuno ha suggerito, il centrosinistra dovrebbe considerare con urgenza ancor maggiore — e con un senso del dramma ancor più acuto — le incertezze e l’impasse di cui sembra da tempo prigioniero. Quasi paralizzato nel suo frenetico eludere alcuni nodi di fondo o nel pensare che la partita principale, la vera “resa dei conti”, si svolga nel proprio campo e nelle sue immediate vicinanze. Anche per questo lo stesso dibattito sul profilo della sinistra, assolutamente fondamentale, appare oggi sterile e privo di sbocchi, nella divaricazione fra chi lo considera irrilevante — se non dannoso — e chi si attarda su formule malamente invecchiate. In questo scenario inoltre appaiono largamente assenti le questioni poste dalla crisi internazionale del 2008 e dalla sua onda lunga. Davvero dopo di essa e dopo le trasformazioni globali che sono intervenute la “ripresa” riproporrà i precedenti modi di vivere e di produrre? Davvero potremo ritornare a modelli noti? A terre incognite siamo in realtà giunti ed esse esigono scelte inedite e lungimiranti dei Parlamenti e dei cittadini.

Diventano ancor più decisive in questo quadro alcune bussole fondamentali della sinistra, a partire dall’equità sociale: dovrebbe essere un faro splendente, dopo i marosi che abbiamo attraversato, eppure nel dibattito politico non sembra avere la centralità necessaria. Si consideri anche il nodo delle compatibilità economiche: qual è il confine fra la necessità di ridare fiducia all’economia e ai soggetti sociali e il ritorno all’irresponsabilità degli anni berlusconiani? Terre incognite, davvero, e non è possibile inoltrarsi in esse senza quel rinnovamento della politica che era stato alla base della “spinta propulsiva” del Pd di Renzi e di cui però — difficile negarlo — non si vedono proprio le tracce. A due anni da quella proposta e da quell’impegno il panorama è sotto gli occhi di tutti: sia per quel che riguarda le modalità generali dell’agire politico sia per quel che riguarda il modo di essere del Pd, quasi abbandonato alle proprie derive. Le macerie del partito romano non hanno origini recenti: ed è silente su questi temi la minoranza interna, occupata in frantumazioni sempre nuove (e sempre identiche a se stesse) e con rilevanti responsabilità per il passato. Terre incognite e al tempo stesso avvolte da presagi sempre più preoccupanti: c’è solo da sperare che la consapevolezza del dramma inizi ad affacciarsi anche nei più convinti araldi dell’ottimismo.

Luciano Gallino ha scritto fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa, quando le forze sono venute meno.

Perché sentiva l’importanza - forse anche l’angoscia - di ciò che aveva da dire. E cioè che il mondo non è «come ce lo raccontano». Che il meccanismo che le oligarchie finanziarie e politiche dominanti stanno costruendo e difendendo con ogni mezzo - quello che in un suo celebre libro ha definito il Finanz-capitalismo - è una follia, «insostenibile» dal punto di vista economico e da quello sociale. Che l’Europa stessa - l’Unione Europea, con la sua architettura arrogantemente imposta - è segnata da un’insostenibilità strutturale. E che il dovere di chi sa e vede - e lui sapeva e vedeva, per il culto dei dati e dell’analisi dei fatti e dei numeri che l’ha sempre caratterizzato -, è di dirlo. A tutti, ma in particolare ai giovani. A quelli che di quella rovina pagheranno il prezzo più amaro.

Non per niente il suo ultimo volume (Il denaro, il debito e la doppia crisi) è dedicato «ai nostri nipoti». E reca come exergo una frase di Rosa Luxemburg: «Dire ciò che è rimane l’atto più rivoluzionario».

Eppure Gallino non era stato, nella sua lunga vita di studio e di impegno, un rivoluzionario. E neppure quello che gramscianamente si potrebbe definire un «intellettuale organico».

La sua formazione primaria era avvenuta in quella Camelot moderna che era l’Ivrea di Adriano Olivetti, all’insegna di un «umanesimo industriale» che ovunque avrebbe costituito un ossimoro tranne che lì, dove in una finestra temporale eccezionale dovuta agli enormi vantaggi competitivi di quel prodotto e di quel modello produttivo, fu possibile sperimentare una sorta di «fordismo smart», intelligente e comunitario, in cui si provò a coniugare industria e cultura, produzione e arte, con l’obiettivo, neppur tanto utopico, di suturare la frattura tra persona e lavoro. E in cui poteva capitare che il capo del personale fosse il Paolo Volponi che poi scriverà Le mosche del capitale, e che alla pubblicità lavorasse uno come Franco Fortini, mentre a pensare la «città dell’uomo» c’erano uomini come Gallino, appunto, e Pizzorno, Rozzi, Novara… il fior fiore di una sociologia critica e di una psicologia del lavoro dal volto umano.

Intellettuale di fabbrica, dunque. E poi grande sociologo, uno dei «padri» della nostra sociologia, a cui si deve, fra l’altro, il fondamentale Dizionario di sociologia Utet. Straordinario studioso della società italiana, nella sua parabola dall’esplosione industrialista fino al declino attuale. E infine intellettuale impegnato - potremmo dire «intellettuale militante» - quando il degrado dei tempi l’ha costretto a un ruolo più diretto, e più esposto.

Gallino in realtà, negli ultimi decenni, ci ha camminato costantemente accanto, anzi davanti, anticipando di volta in volta, con i suoi libri, quello che poi avremmo dovuto constatare. È lui che ci ha ricordato, alla fine degli anni ’90, quando ancora frizzavano nell’aria le bollicine della Milano da bere, il dramma della disoccupazione con Se tre milioni vi sembran pochi, segnalandolo come la vera emergenza nazionale; e poco dopo, nel 2003 - cinque anni prima dell’esplodere della crisi! - ci ha aperto gli occhi sulla dissoluzione del nostro tessuto produttivo, con La scomparsa dell’Italia industriale, quando ancora si celebravano le magnifiche sorti e progressive della new economy e del «piccolo è bello».

È toccato ancora a lui, con un libro folgorante, ammonirci che Il lavoro non è una merce, per il semplice fatto che non è separabile dal corpo e dalla vita degli uomini e delle donne che lavorano, proprio mentre tra gli ex cultori delle teorie marxiane dell’alienazione faceva a gara per mettere a punto quelle riforme del mercato del lavoro che poi sarebbero sboccate nell’orrore del Jobs act, vero e proprio trionfo della mercificazione del lavoro.

Poi, la grande trilogia - Con i soldi degli altri, Finanzcapitalismo, Il colpo di Stato di banche e governi -, in cui Gallino ci ha spiegato, praticamente in tempo reale, con la sua argomentazione razionale e lineare, le ragioni e le dimensioni della crisi attuale: la doppia voragine della crisi economica e della crisi ecologica che affondano entrambi le radici nella smisurata dilatazione della ricchezza finanziaria da parte di banche e di privati, al di fuori di ogni limite o controllo, senza riguardo per le condizioni del lavoro, anzi «a prescindere» dal lavoro: produzione di denaro per mezzo di denaro, incuranti del paradosso che l’esigenza di crescita illimitata dei consumi da parte di questo capitalismo predatorio urta contro la riduzione del potere d’acquisto delle masse lavoratrici, mentre la spogliazione del pianeta da parte di una massa di capitale alla perenne ricerca d’impiego distrugge l’ambiente e le condizioni stesse della sopravvivenza.

E intanto, nelle stanze del potere, si mettono a punto «terapie» che sono veleno per le società malate, cancellando anche la traccia di quelle ricette che permisero l’uscita dalla Grande crisi del ’29. È per questo che l’ultimo Gallino, quello del suo libro più recente, aggiunge ai caratteri più noti della crisi, anche un altro aspetto, persino più profondo, e «finale».

Rivolgendosi ai nipoti, accennando alla storia che vorrebbe «provare a raccontarvi», parla di una sconfitta, personale e collettiva. Una sconfitta - così scrive - «politica, sociale, morale». E aggiunge, poco oltre, che la misura di quella sconfitta sta nella scomparsa di due «idee» - e relative «pratiche» - che «ritenevamo fondamentali: l’idea di uguaglianza e quella di pensiero critico».

Con un’ultima parola, in più. Imprevista: «Stupidità». La denuncia della «vittoria della stupidità» - scrive proprio così - delle attuali classi dominanti.

Credo che sia questo scenario di estrema inquietudine scientifica e umana, il fattore nuovo che ha spinto Luciano Gallino a quella forma di militanza intellettuale (e anche politica) che ha segnato i suoi ultimi anni.

Lo ricordiamo come il più autorevole dei «garanti» della lista L’Altra Europa con Tsipras, presente agli appuntamenti più importanti, sempre rigoroso e insieme intransigente, darci lezione di fermezza e combattività. E ancora a luglio, e poi a settembre, continuammo a discutere - e lui a scrivere un testo - per un seminario, da tenere in autunno, o in inverno, sull’Europa e le sue contraddizioni, per dare battaglia. E non arrendersi a un esistente insostenibile…

«Anche lo sport, come svelarono senza pudore Hitler, Mussolini, i gerarchi sovietici e i tedeschi dell’Est, può essere l’anticipazione della guerra con altri mezzi».

«Anche lo sport, come svelarono senza pudore Hitler, Mussolini, i gerarchi sovietici e i tedeschi dell’Est, può essere l’anticipazione della guerra con altri mezzi».

La Repubblica, 10 novembre 2015 (m.p.r.)

Mancavano l’accusa di “doping di Stato” e la richiesta di cacciare la Russia dal paradiso a cinque cerchi per riportare le lancette della nuova Guerra Fredda ancora più indietro nel tempo. Agli anni delle virili discobole, delle nuotatrici artefatte della Ddr e del commissario politico del Kbg al seguito delle squadre.

Piccolo viaggio alle radici del renzismo. Cominciò con Craxi e con Veltroni. Alessandro Ferrucci intervista Marisa Rodano protagonista della lotta per il suffragio universale in Italia.

Piccolo viaggio alle radici del renzismo. Cominciò con Craxi e con Veltroni. Alessandro Ferrucci intervista Marisa Rodano protagonista della lotta per il suffragio universale in Italia.

Il Fatto Quotidiano, 9 novembre 2015

Sigaretta tra le mani, capelligrigi, cardigan e camicia, risposte mai immediate ma frutto di una breveriflessione. “Vuole sapere da quando è iniziato tutto questo sconquassopolitico e sociale? Dall’avvento del CAF”. Maria Lisa Cinciari Rodano, classe1921, si accomoda in poltrona circondata dai suoi libri, libri che racchiudonouna storia ricca, irripetibile, decisiva in alcune battaglie civili, inparticolare per la parità dei sessi; lei che nel 1963 diventò, per il Pci, laprima donna a ricoprire il ruolo di vicepresidente della Camera.

In queste ore tristissime possiamo fare solo una cosa: rileggerlo, con animo profondamente grato.

«Se si guarda alla sua irresistibile ascesa come ideologia dominante dell'ultimo terzo del Novecento e del primo decennio Duemila, bisogna partire dalla constatazione che il neoliberalismo è una dottrina totalitaria che si applica alla società intera e non ammette critiche. In forza del suo dominio tale dottrina ha profondamente corrotto la vita sociale, il tessuto delle relazioni tra le persone, su cui le società si reggono; con i suoi errori ha condotto l'economia occidentale ad una delle peggiori recessioni della storia; ha straordinariamente favorito la crescita delle disuguaglianze di reddito, di ricchezza di potere. ...

Parole alle quali viene da rispondere con il Max Weber della Scienza come professione (1917): «Ne vogliamo trarre l’insegnamento che anelare e attendere non basta, e faremo altrimenti: ci metteremo al nostro lavoro, e adempiremo “alla richiesta di ogni giorno” come uomini, e nel nostro lavoro».

Grazie, professor Gallino: che la terra le sia lieve.

a Repubblica, 9 novembre 2015

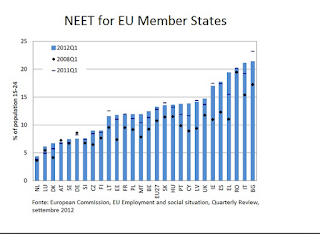

Non sono sui libri e non hanno nemmeno un impiego. Quasi due milioni e mezzo di giovani vite sospese che non riescono a trovare un ruolo nel mercato del lavoro, nella società. E in questo momento fanno fatica anche solo a immaginarlo. L’Italia è la più grande fabbrica di Neet in Europa. Ragazzi fra i quindici e i ventinove anni fuori da qualsiasi circuito scolastico e lavorativo che di fatto vivono ancora sulle spalle di papà e mamma. Molti non hanno mai finito le superiori. Ma dentro quest’universo inerte finiscono sempre più laureati che non sono in grado di uscire di casa nemmeno dopo anni dalla discussione della tesi.

Il termine Neet compare per la prima volta nel 1999 in un documento della Social exclusion unit del governo britannico ed è l’acronimo di “Not in Education, Employment or Trading”. Un indicatore dalle braccia più larghe rispetto a quello sulla disoccupazione giovanile non solo perché si spinge fino alla soglia dei trent’anni, ma perché include anche chi un impiego ha smesso di cercarlo o è finito fra le maglie del lavoro nero. Fino al Ventesimo secolo questa voce non esisteva. Oggi è usata da tanti istituti di ricerca per raccontare una deriva talmente grande — anche in termini di perdite economiche e di spreco di capitale umano — da spingere più studiosi a parlare di “generazione perduta”.

Nel nostro Paese i Neet erano 1,8 milioni nel 2008. Nel giro di sette anni se ne sono aggiunti altri 550mila e oggi toccano i 2,4 milioni. Insieme potrebbero riempire una città grande quasi quanto Roma. «Un livello allarmante mai raggiunto nella storia ». A dirlo è una recentissima indagine di Alessandro Rosina, demografo e sociologo dell’università Cattolica di Milano: «La quantità di giovani lasciati in inoperosa attesa era già elevata prima della crisi — scrive nel volume “Neet”, edito da Vita e pensiero — ma è diventata una montagna sempre più elevata e siamo una delle vette più alte d’Europa ». Il 2014 è stato l’anno in cui l’Italia ha toccato il punto più basso di nascite ma il valore più alto di Neet: si muovono in questo labirinto il 26 per cento dei giovani italiani fra i quindici e i trent’anni. La media europea è del 17, di nove punti più bassa. Ma ci sono Paesi come la Germania e l’Austria dove i ragazzi in questa condizione non superano il 10 per cento.

Dietro questo acronimo si nascondono storie e vite molto diverse. Come quella di Francesca Romeo. Ventenne, nata e cresciuta a Varese e un diploma di liceo artistico conquistato con fatica dopo qualche brutto voto di troppo che le ha fatto perdere un anno. «Studiare non fa per me. Per questo ho deciso di lasciare perdere l’università». Dopo la maturità ha racimolato qualche soldo lavorando nelle sere d’estate dietro al bancone di un bar in un circolo culturale. «Ma hanno avuto bisogno di me per poco». Così si è iscritta all’ufficio di collocamento e nel frattempo ha provato a bussare alla porta dei negozi del centro. Grandi catene di abbigliamento e di articoli sportivi, boutique di scarpe e profumerie, poi casalinghi, negozi di elettrodomestici. Il suo curriculum è sempre caduto nel nulla. «Chi appende cartelli per cercare personale non manca. Ma non vogliono me».

|

| L'Italia è la penultima: meno della Bulgaria, più della Romania |

Su dieci Neet, cinque sono diplomati mentre quattro hanno solo la licenza di terza media. Come Enea Testagrossa, che vive in provincia di Monza: ha lasciato gli studi in terza superiore e oggi, a 21 anni, lavora a titolo volontario in un asilo privato e non ha entrate. Spesso all’origine di tutto c’è un insuccesso a scuola o all’università. Il 10 per cento, però, ha in mano una laurea. E gira, come gli altri, a vuoto. In un’attesa che non finisce mai. È il caso di Francesco Marando, 27 anni, laureato in Ingegneria civile. È una vita sospesa anche la sua da quando è tornato a Marina di Ginosa Ionica dai genitori. «Io continuo a inviare curriculum, ma per il nostro settore il momento è quello che è: quando va bene mi rispondono “le faremo sapere”». E anche per lui, ritrovarsi a dormire nella camera di quand’era bambino non è semplice per nulla.

Di casi come questi ce ne sono tanti. E non sono solo under trenta. Basta pensare che in Italia, secondo l’Eurostat, quasi il 66 per cento dei “giovani adulti” vive a casa con i genitori. Una percentuale di quasi venti punti superiore rispetto alla media di tutti e ventotto i Paesi Ue. Le loro storie sono legate dalle stesse paure, sottolinea Rosina: «Vagano senza meta, sempre più disincantati e disillusi, con il timore di essere marginalizzati e di dover rinunciare definitivamente a un futuro di piena cittadinanza».

La fetta più consistente dei Neet è costituita da chi in questo momento sta cercando (più o meno attivamente) un impiego e quindi dai disoccupati. Ma se per loro questo limbo dovesse durare troppo a lungo, il rischio più grande è che passino dalla parte dei cosiddetti “inattivi”: uomini e donne che un impiego non lo cercano più. O che ingrossano le fila del lavoro nero. Gli ultimi dati dell’Istat sulla disoccupazione giovanile sembrano purtroppo andare proprio in questa direzione. A settembre i senza lavoro fra i quindici e i ventiquattro anni erano il 40,5 per cento. Il loro lieve calo dello 0,2 per cento rispetto ad agosto non suona però esattamente come una buona notizia: nello stesso mese gli “inattivi” nella stessa fascia di età sono aumentati dello 0,5 per cento.

Il Fatto Quotidiano, 9 novembre 2015

Uno sguardo lungo che ha ispirato le sue ultime opere, per così dire pedagogiche, dove ha cercato di spiegare con parole semplici alle generazioni più giovani quanto stava accadendo nelle società occidentali, in gran parte alle loro spalle. Da molto tempo i fatti si erano incaricati di dare ragione alle sue lucide, chiarissime analisi s ul l’evoluzione del capitalismo globalizzato e sulle conseguenze catastrofiche di una sballatissima costruzione dell’Unione europea.

Nessuno come Gallino, neppure il giustamente celebrato Piketty, ha saputo raccontare in anticipo la follia delle oligarchie dominanti conservatrici, l’utopia negativa di voler rispondere alla crisi più potente degli ultimi ottant’anni, dalla Grande Depressione, con una ricetta ideologicamente opposta a quella del ’29, distruggendo lo stato sociale, imponendo assurde politiche di austerità e svalutando il lavoro e i diritti.

Nei suoi saggi e articoli erano annunciati già gli effetti catastrofici che si sarebbero materializzati negli anni, dal declino dei ceti medi alla ricomparsa di masse di poveri nel ricco Occidente, fino al furto di vita e futuro ai danni delle nuove generazioni e al pericolo di veder risorgere un nuovo fascismo in tutta Europa. Si può dire che l’avventura della Lista Tsipras, con tutti i suoi limiti certo, ma anche col merito di aver dato rappresentanza a una cultura di sinistra minacciata di estinzione dal trasformismo renziano, sia nata tutta attorno al pensiero di Luciano Gallino. Nel panorama conformista e provinciale della vita intellettuale italiana, le idee di Gallino erano un’oasi d’intelligenza e coraggio. In un Paese che ama gli anticonformisti soltanto in occasione degli anniversari della morte, si può soltanto sperare che questi meriti non gli vengano riconosciuti fra quar ant’anni, come per Pasolini.

ALa Repubblica, 9 novembre 2015

Di Luciano Gallino, scomparso ieri all’età di 88 anni, mancherà la testimonianza rigorosa e appassionata, la serietà d’analisi che consentiva a tutti coloro che si occupano della società italiana di avere uno sguardo non preconfezionato sui mutamenti dell’ultimo mezzo secolo. Soprattutto mancherà il suo essere punto di riferimento, quasi una cartina di tornasole del mutare delle posizioni altrui: il suo mite radicalismo d’indagine aveva finito per farlo passare, negli ultimi anni, come un intellettuale no global mentre era semplicemente il coerente sostenitore di un riformismo rigoroso e non cortigiano. Dunque un riformismo autentico.

Dal capitalismo dal volto umano di Adriano Olivetti alla girandola impazzita della crisi dei mutui subprime, Luciano Gallino ha conosciuto e analizzato l’intera parabola del rapporto capitale-lavoro nella seconda parte del Novecento. Utilizzando come metro di valutazione le persone che in quei processi venivano rese protagoniste o schiacciate.

Non avrebbe potuto essere diversamente. Ivrea, negli anni Cinquanta e Sessanta, è stata uno dei principali laboratori di analisi sociale e anche scuola di formazione per intellettuali e futuri esponenti della classe dirigente italiana. Lo ha raccontato nell’intervista su Adriano Olivetti riproposta lo scorso anno da Einaudi con il titolo L’impresa responsabile. Quasi una provocazione se si pensa a certe società quotate in Borsa. Ma, all’epoca, una specie di parola d’ordine per gli intellettuali riuniti intorno dall’azienda di Ivrea. La Olivetti di Adriano e la Torino di Gianni Agnelli erano, all’epoca, i due poli possibili della via italiana al capitalismo. Olivetti chiama Gallino nel 1956 a fare da consulente e sembrava una bestemmia, una stravaganza per un capitano d’industria. Le due one company town sistemate a soli 40 chilometri di distanza, rivaleggiavano sul modello di capitalismo che proponevano.

Una competizione vera, a colpi di marketing sociale: ancora alla fine degli anni Settanta ci fu chi osservò che sull’autostrada i cartelli chilometrici verso Torino erano sponsorizzati dalla Fiat e quelli sulla carreggiata opposta, verso Ivrea, dalla Olivetti. Industria di massa che aveva sconvolto la geografia sociale di Torino quella degli Agnelli, città-comunità che realizzava prodotti d’avanguardia quella degli Olivetti. È in questo secondo campo che il giovane Gallino aveva cominciato a studiare il lavoro e le sue conseguenze sulla società, all’ufficio “Studi relazioni sociali”.

È all’Università di Torino che negli anni Settanta inizia il suo percorso di docente e di ricercatore. Arriva in un momento particolare per la storia sociale ma anche per gli studi sociologici. A Torino il punto di riferimento era per tutti Filippo Barbano, uno dei pionieri della sociologia italiana. Erano anni in cui era diventata una scelta quasi obbligata per un intellettuale coniugare studio e verifica sul campo in una città che era diventata inevitabilmente un gigantesco laboratorio sociale. Approfondire i saggi teorici e distribuire questionari davanti ai cancelli delle fabbriche erano le due principali attività dei sociologi.

Gallino non amava le mode intellettuali. Alle narrazioni preferiva i numeri, l’analisi scientifica dei dati, e questo gli ha reso la vita non semplicissima sia negli anni Settanta del Novecento sia in questo primo scorcio del nuovo millennio. Non aveva nemmeno timore di schierarsi. La sua adesione al comitato promotore della lista Tsipras alle elezioni europee è la dimostrazione che il riformista Gallino non era un intellettuale timoroso di sporcarsi le mani. Era invece convinto della necessità di un cambio radicale di sistema, non solo economico ma anche culturale. E per arrivarci non vedeva altra strada se non quella dello studio e della comprensione dei meccanismi sociali. Non amava scorciatoie populiste: «Senza un’adeguata comprensione della crisi del capitalismo e del sistema finanziario, dei suoi sviluppi e degli effetti che l’uno e l’altro hanno prodotto nel tantivo di salvarsi — scriveva — ogni speranza di realizzare una società migliore dell’attuale può essere abbandonata».

Lo studio ma anche la proposta. Il suo piano per creare lavoro e uscire dalla crisi negli anni difficili dello spread alle stelle è stata una delle rare proposte concrete. Quell’idea di prender- si cura dell’Italia, utilizzare gli investimenti pubblici per creare lavoro, ristrutturare scuole e riparare strade è forse il vero testamento del sociologo che sapeva guardare oltre lo stato di cose esistente.

IHuffington Post, 7 novembre 2015

IL DOCUMENTO DI “SINISTRA ITALIANA”

1. Noi ci siamo, lanciamo la sfida

Riteniamo non solo necessario ma non più procrastinabile avviare ORA il processo costituente di un soggetto politico di sinistra innovativo, unitario, plurale, inclusivo, aperto alle energie e ai conflitti dei movimenti dei lavoratori e delle lavoratrici, dei movimenti sociali, dell’ambientalismo, dei movimenti delle donne, dei diritti civili, della cittadinanza attiva, del cattolicesimo sociale.

Un soggetto politico in grado di lanciare in modo autorevole e credibile la propria sfida al governo Renzi e a un PD ridotto sempre più chiaramente a "partito personale del leader", in rappresentanza del variegato universo del lavoro subordinato e autonomo, degli strati sociali che più soffrono il peso della crisi, dei loro diritti negati e delle loro domande inascoltate, orientato a valorizzare la funzione dei governi territoriali e dei corpi intermedi. Dobbiamo rispondere in modo adeguato - con la forza, il livello di unità e la chiarezza necessarie - alla domanda sempre più preoccupata di quel popolo di democratici e della sinistra che non si rassegna alla manomissione del nostro assetto democraticocostituzionale, alla liquidazione dei diritti del lavoro e alla cancellazione del residuo welfare.

L'obbiettivo è lavorare fin d’ORA, in un contesto di dimensione europea contro le politiche neoliberiste, all’elaborazione di un programma comune con cui candidarsi alle prossime elezioni politiche alla guida del Paese, con una proposta politica autonoma e in competizione con tutti gli altri poli politici presenti (la destra, il M5S e il PD), nella consapevolezza che in Italia la stagione del centro-sinistra è finita. In Europa è evidente la crisi profonda delle tradizionali famiglie socialiste.

Ogni giorno che passa aumenta il disagio e il disastro nel Paese. Renzi ha declinato il tema della vocazione maggioritaria come politica dell'uomo solo al comando, alibi per un partito trasformista pigliatutto in realtà dominato dall'agenda liberista dell'Eurozona. Noi vogliamo al contrario costruire una sinistra in grado di animare un ampio movimento di partecipazione popolare e di realizzare alleanze sociali e politiche che mettano radicalmente in discussione le “ricette” nazionali ed europee che hanno caratterizzato il governo della crisi da parte di Popolari e Socialisti. Sappiamo perfettamente che non è sufficiente unire quel che c’è a sinistra del Partito Democratico, o autoproclamarsi alternativi, per costruire un progetto all'altezza della sfida, davvero in grado di cambiare la vita delle persone. Ma siamo altrettanto convinte/i che senza questa unità il processo nascerebbe parziale, o non nascerebbe affatto. Per questo noi questa sfida la lanciamo oggi. Insieme.

2. Definzioni del soggetto

Il Soggetto politico che vogliamo sarà: democratico, sia nel suo funzionamento interno (una testa un voto regola guida, strumenti e momenti di partecipazione diretta e online, pratiche di co-decisione tra rappresentanti istituzionali e cittadini, costruzione dal basso del programma politico) sia perché deve essere il punto di riferimento e di azione di tutte/i i democratici italiani di tutte e tutti, perché deve essere il luogo in cui tutte/i coloro che si contrappongono alle politiche neoliberiste, alla distruzione dell’ambiente e dei beni comuni, alla svalutazione del lavoro, alla crescente xenofobia, alle guerre, all’attacco alla democrazia possono ritrovarsi e organizzarsi in un corpo collettivo capace di superare antiche divisioni nell’apertura e nel coinvolgimento delle straordinarie risorse fuori dal circuito tradizionale della politica. Alternativo e autonomo rispetto alle culture politiche prevalenti d’impronta neoliberista che ci condannano al declino sociale e culturale, di cui oggi il PD tende ad assumere il ruolo di principale propulsore e diffusore. Innovativo sia nelle forme sia per la rottura con il quadro politico precedente, così come sta avvenendo in molti paesi europei. Differente dal sistema politico corrotto e subalterno di cui siamo avversari. Europeo in quanto parte di una sinistra europea dichiaratamente antiliberista, che, con crescente forza e nuove forme, sta lottando per cambiare un quadro europeo insostenibile.

3. L'anno che verra' - il 2016

Il 2016 ci presenta passaggi politici di grande importanza: le amministrative che coinvolgono le principali grandi città, il referendum sullo stravolgimento della Costituzione e la possibile campagna referendaria contro le leggi del governo Renzi.

In coerenza con il nostro obbiettivo principale per la scadenza delle amministrative vogliamo lavorare alla rinascita sociale, economica e morale del territorio, valutando in comune ovunque la possibilità di individuare candidati, di costruire e di sostenere liste nuove e partecipate in grado di raccogliere le migliori esperienze civiche e dal basso e di rappresentare una forte proposta di governo locale in esplicita discontinuità con le politiche dell’attuale esecutivo. Fondamentale è la costruzione di una forte campagna per il NO nel referendum sulla manomissione della Costituzione attuata dal governo Renzi e il sostegno alle campagna referendarie in via di definizione contro le leggi approvate in questi 2 anni.

4. Quindi...

Al fine di avviare il processo Costituente di questo soggetto politico, convochiamo per il XX xx dicembre 2015 una assemblea nazionale aperta a tutti gli uomini e le donne interessati a costruire questo progetto politico. Da lì parte la sfida che ci assumiamo e li definiremo la nostra carta dei valori. L'assemblea darà avvio alla Carovana dell'Alternativa, individuando le forme di partecipazione al progetto politico. Si tratta di definire il nostro programma, le nostre campagne e la nostra proposta politica in un cammino partecipato e dal basso che con assemblee popolari e momenti di studio e approfondimento coinvolga movimenti, associazioni, gruppi formali e informali unendo competenze individuali e collettive.

Entro l’autunno del 2016 ci ritroveremo per concludere questa prima fase del processo e dare vita al soggetto politico della sinistra.

LETTERA DI NADIA URBINATI

La formazione di un gruppo parlamentare della sinistra alla Camera e al Senato, che il documento di Carlo Galli esplicita nelle motivazioni e nelle ragioni, è una scelta necessaria anche se non facile e rischiosa. Non è facile perchè la sinistra che la promuove proviene da una tradizione che è ostile al frazionismo e allo scissionismo. E’ tuttavia necessaria, perchè questo Pd rappresenta un problema, non solo per la sinistra ma anche per il pluralismo politico, a causa della sua esplicita vocazione personalistica e plebiscitaria e dell’uso a dir poco cinico del compromesso politico – nel documento si parla di togliattismo senza idealità.

Certo, questa è anche una scelta rischiosa. Vi è il rischio che si tratti di una scelta tardiva (e sotto molti aspetti lo è) e soprattutto che resti una formazione solo parlamentare, senza la capacità di radicarsi nel paese, di diventare cioè un partito. Questi sono due rischi che nessuno può ragionevolmente sottovalutare perchè la sinistra parlamentare non ha una leadership fuori dal Parlamento. Tuttavia, l’agire politico democratico è naturalmente associato al rischio, al fallibilismo, al coraggio di fare scelte; e proprio per questo è aperta negli esiti e nelle possibilità. Occorre osare e lanciare una sfida da sinistra, con l’obiettivo di guadagnare ad essa consenso e autorevolezza in corso d’opera (le forze si acquistano camminando), due condizioni che non possono che far bene alla politica (e allo stesso Pd).

La critica sottesa a questa vostra scelta, come si evince molto chiaramente dal documento di Galli, è naturalmente rivolta al Pd, per quel che sta diventando o che non vuole più cercare di essere. Nonostante gli sforzi di intellettuali rappresentativi che hanno dato volto alla sinistra di ieri, associare questo Pd al “novello Principe” è anacronistico, a meno di non adattare il progetto gramsciano ad ogni formazione partitica che aspiri e rierca a dominare la società con qualunque metodo: tramite un partito cioè o per mezzo di un plebiscito dell’audience. Oltre a ciò, il valore del processo democratico sta nella sua capacità di regolare il conflitto politico consentendo un’aperta competizione per il governo del paese. Fino a quando chi perde un’elezione ha la forza di far sentire a chi vince la sua presenza e la possibilità di un’alternanza c’è vitalità politica e controllo democratico.

Vi auguro buon lavoro e, senza retorica, buona fortuna.

«Il manifesto

Alla ricerca della «connessione tra le lotte» nei territori colpiti dalla strategia di «devastazione e saccheggio» imposta dallo Sblocca Italia di Renzi, dal tradimento sistematico del referendum dell’acqua pubblica del 2011, dalla privatizzazione dei servizi e dei beni comuni. L’assise del forum dei movimenti per l’Acqua a Roma (continua oggi al cowork Millepiani nel quartiere della Garbatella con interventi, tra gli altri, di Gaetano Azzariti, Marina Boscaino e Maurizio Landini) ieri è diventata l’occasione per una riflessione su una strategia di resistenza, di disobbedienza civile e contro-insorgenza democratica contro la gestione commissariale del paese iniziata con le grandi opere, proseguita con l’Expo e oggi applicata nella Capitale con il Giubileo.

Lo spazio politico per una simile strategia è fornito, in negativo, dalle politiche del governo Renzi in materia di gestione dei servizi essenziali (come l’acqua), dell’energia (gas e petrolio), dello sviluppo infrastrutturale del paese basato su energie fossili, alta velocità, cemento, trivellazioni, rendita finanziaria e immobiliare, gestione privatistica del pubblico e dei beni comuni. Sono al momento due gli appuntamenti per ricominciare un percorso di riaggregazione contro il «consumo distruttivo del territorio, dell’energia e dell’acqua»: il primo è la conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi dal 30 novembre all’11 dicembre. Domenica 29 novembre è prevista una manifestazione della Coalizione per il clima tra piazza Farnese e i Fori Imperiali a Roma in contemporanea con iniziative simili in altre città organizzate dalla Global Climate March. L’altro fronte è l’opposizione alle trivelle: le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto hanno impugnato lo Sblocca Italia davanti alla Corte Costituzionale che deciderà sui ricorsi entro la primavera 2016. Oggi a Roma al parco delle Energie i movimenti No Triv, protagonisti della protesta, terranno un’assemblea.

Quella vista ieri a Roma è una società inquieta e ferita, alla ricerca di una via di fuga, consapevole del possente contrattacco che ha ridotto lo Stato di diritto costituzionale allo «Stato borghese originario che difende gli interessi dei ceti dominanti» ha detto Severo Lutrario, uno dei protagonisti del movimento per l’acqua pubblica. In questa trasformazione non è secondaria la gestione del potere che ha esautorato la politica rappresentativa, come i cosiddetti «corpi intermedi», per non parlare dei movimenti e dell’associazionismo diffuso soggetti a una strategia preventiva del controllo e della repressione sempre più invasiva.

Più di altri il simbolo di questa offensiva politica, legislativa e giudiziaria è stata considerata una sentenza del Tar del Lazio che ha dato torto ai pochi sindaci che si sono opposti ai distacchi «arbitrari e illegali imposti dall’Acea. A un’autorità pubblica come quella del sindaco — ha aggiunto Lutrario — oggi viene negata la possibilità di intervenire nella gestione di un bene pubblico come l’acqua ridotto a gestione commerciale. Questo è il paese in cui viviamo. Prendiamone atto».

Alla base di questa trasformazione c’è «la Strategia energetica nazionale (Sen) voluta da Monti e accelerata da Renzi con lo Sblocca Italia” ha ricordato Vincenzo Miliucci (Cobas). Il crescente malcontento per questa misura emerge tra gli enti locali e le comunità alle quali è stata sottratta l’auto-determinazione sulla realizzazione di gasdotti come il Tap in Salento, sui terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto o per le attività di prospezione e ricerca di gas e greggio, nella terraferma e nel mare. A questo proposito si parla di una «militarizzazione energetica» di cui si denuncia da tempo l’incostituzionalità.

Emergono così i tratti di un dispositivo di governo basato sullo stato di emergenza.«Le gestione dell’emergenza è emersa negli ultimi tempi con le migrazioni negli anni Novanta, è proseguita con la protezione civile e oggi continua con il commissariamento dei grandi eventi come Expo o il Giubileo– ha detto Alberto Di Monte (laboratorio Off Topic Milano). Questa logica è stata introiettata dallo Sblocca Italia che non colpisce solo il Centro-Sud. A Milano sta creando 15 casi. In una chiave post-moderna, questa idea del governo trasforma l’eccezione in norma. Il progetto è unico, ma potrebbe essere l’occasione per unire le lotte. Per farlo bisogna passare dai beni comuni al fare in comune».

«Oggi sono le città a subire l’attacco più pesante della privatizzazione» ha aggiunto Francesco Brancaccio, Rete per il diritto alla città di Roma, che ha raccontato anche l’esperienza degli sportelli anti-distacco dell’acqua. «Questo assetto del potere prospera sul concetto ambiguo e pericoloso di “legalità” che chiede l’intervento del potere commissariale invece di sperimentare nuovi percorsi di legittimità politica — ha aggiunto — Oggi la lotta per i beni comuni si può rilanciare maturando una capacità istituzionale al di là delle istituzioni esistenti». I concetti chiave sono: «municipalismo, auto-governo e egemonia». Le idee sono chiare, il percorso politico è ancora lungo.

«Lavoro forzato, prostituzione, matrimoni precoci, ragazzini soldato: 21 milioni di persone nel mondo sono prive di libertà». E il ruolo dei consumatori in questo grande mercato.

«Lavoro forzato, prostituzione, matrimoni precoci, ragazzini soldato: 21 milioni di persone nel mondo sono prive di libertà». E il ruolo dei consumatori in questo grande mercato.

La Repubblica, 8 novembre 2015 (m.p.r.)

Prede facili e deboli, corpi che diventano oggetti da sfruttare: nel sesso, nel lavoro, in guerra, in qualche altro interesse privato. Nelle pagine dei dizionari si legge che “la schiavitù è la condizione dell’individuo considerato giuridicamente proprietà di un altro individuo e quindi privo di ogni umano diritto”. Ma la gabbia di questa definizione non aiuta a comprendere i confini estesi che il fenomeno ha assunto nel mondo contemporaneo. «Siamo partiti dalle parole del Papa, è stato proprio Bergoglio a suggerire questo tema a monsignor Marcelo Sanchez Sorondo che è argentino e membro del Comitato Etico della Fondazione Veronesi». Il professor Umberto Veronesi, uno dei più celebri nomi della scienza italiana, racconta il retroscena che ha condotto la Fondazione che porta il suo nome a organizzare la settima conferenza internazionale di Science for Peace con il titolo: “Traffico di essere umani e schiavitù moderne”.

«Da tempo che non si vedeva tanta gente riunita per discutere e confrontarsi sulle ragioni e sul futuro possibile di una forza politica, non solo di opposizione al renzismo dominante e al blocco di centrodestra che cerca di riorganizzarsi».

«Da tempo che non si vedeva tanta gente riunita per discutere e confrontarsi sulle ragioni e sul futuro possibile di una forza politica, non solo di opposizione al renzismo dominante e al blocco di centrodestra che cerca di riorganizzarsi».

Il manifesto, 8 novembre 2015 (m.p.r.)

La sinistra italiana c’è. E ha iniziato il suo viaggio in un luogo aperto al popolo di sinistra. Era da tempo che non si vedeva tanta gente riunita per discutere e confrontarsi sulle ragioni e sul futuro possibile di una forza politica, non solo di opposizione al renzismo dominante e al blocco di centrodestra che cerca di riorganizzarsi. Perché quello che abbiamo sempre promosso e auspicato è la volontà di far incontrare e unire più voci, più organizzazioni, più aggregati sociali in grado di proporre e di costruire un’alternativa credibile, forte, convincente «di governo».

Lavoro garantito nei diritti e nel reddito; welfare; scuola pubblica; immigrazione come risorsa culturale e economica; ecologia per lo sviluppo sostenibile; sobrietà nello stile politico; assistenza sanitaria universalistica. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro di Sinistra italiana, essenziali e costituenti di un programma diverso per il Paese.

Ritrovare insieme storie e anime della sinistra, da Sel ai fuoriusciti del Pd, agli esponenti di «Altra Europa per Tsipras» è per il manifesto cosa buona e giusta. Quando abbiamo lanciato il dibattito «C’è vita a sinistra» credevamo nella sua utilità e speravamo nel suo successo. Vedere il nostro supplemento, che raccoglie gli interventi e le lettere arrivate in redazione, in mano a tutte le persone riunite nel gremito teatro romano ci conforta. È uno stimolo in più perché il nostro giornale diventi un saldo punto di riferimento politico-giornalistico per chi si riconosce in un progetto alternativo.

L’unico limite tangibile, e visibilmente, era la scarsa presenza giovanile. Non bastano i politici di professione, gli intellettuali, i militanti di un tempo per rendere concreta un’idea così ambiziosa. Se dovessi dare un suggerimento per le prossime iniziative è questo: pensiamo alle nuove generazioni, puntiamo sul loro coinvolgimento e sul loro protagonismo. Anche perché il ricambio può essere un anticorpo al verticismo dei gruppi parlamentari che adesso uniscono le loro energie. Oltretutto un ampio contributo di giovani può aiutare a modificare e arricchire il linguaggio e le forme di comunicazione.

Alcuni esponenti della maggioranza reagiscono con un sorriso di sufficienza all’uscita dei dirigenti del Pd e a iniziative come quella di ieri. Ma dimenticano, o non vogliono vedere, che questa è un’epoca di cambiamenti. E, come già scritto, quello che abbiamo visto ieri non è che l’inizio di un cambiamento.

Mentre una parte della vecchia sinistra si accorge che il PD è di destra e vuole costruire una formazione alternativa, altri seguono la strada di Syriza e di Podemos e mobilitano il disagio sociale, a<articoli di Angelo Mastrandrea e Corrado Oddi.

Mentre una parte della vecchia sinistra si accorge che il PD è di destra e vuole costruire una formazione alternativa, altri seguono la strada di Syriza e di Podemos e mobilitano il disagio sociale, a<articoli di Angelo Mastrandrea e Corrado Oddi.

Il manifesto, 7 novembre 2015

Movimenti. Due giorni di dibattito a Roma tra comitati, militanti ed esperti, anche internazionali Per delineare le alternative di gestione dei beni comuni e opporsi alle privatizzazioni

<Appena tre giorni fa, il Tar del Lazio ha dato torto al sindaco di Cassino che aveva ordinato di riallacciare l’acqua a un cittadino moroso, accogliendo un ricorso dell’Acea. I giudici amministrativi hanno stabilito che «il sindaco non può intervenire con un’ordinanza» perché «in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente» e quindi non può impedire «al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi a interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della tariffa, e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale». Si tratta di un precedente significativo, che testimonia quanto sia importante non lasciare nelle mani degli amministratori (e dunque dei giudici amministrativi) la patata bollente delle sofferenze sociali, e l’importanza di avere leggi chiare al proposito. Una di queste (ne abbiamo parlato a più riprese sul manifesto) è quella approvata dalla Regione Sicilia, che prevede il minimo garantito di 50 litri giornalieri a testa, che per l’Oms sono «il quantitativo minimo per vivere una vita dignitosa». Basterebbe, se applicata sull’intero territorio nazionale, a evitare che le persone in difficoltà possano trovarsi da un giorno all’altro con i rubinetti a secco.

Quello di Cassino è solo uno degli effetti collaterali, non diretti, della mancata applicazione del referendum che ha detto no alla privatizzazione dei servizi idrici nel nostro Paese. Fosse stato realmente applicato, anche il costo del servizio e la gestione dei distacchi sarebbe stata diversa. In realtà, in questo caso sarebbe bastato che l’Ato5 (cui fa riferimento Cassino) avesse istituito il Fondo per le persone indigenti previsto dalla legge Galli e finanziato con i proventi delle bollette, cosa che non è mai accaduta. Di Cassino e delle vicende messinesi (e pure Gela, in questi giorni pure rimasta a secco), delle mancate ripubblicizzazioni e di come difendere i diritti e i servizi essenziali in questa stagione di «privato è bello», ma pure di come immaginare delle alternative realizzabili alle forme di governo dei beni comuni si parlerà, oggi e domani a Roma, nell’Agorà organizzata dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua al coworking Millepiani a Garbatella. Il movimento per i beni comuni si confronterà con ospiti internazionali come l’europarlamentare irlandese Lynn Boylan e l’ex presidente della società Eau de Paris (tornata in mani interamente pubbliche) Anne Le Strat, con giuristi, ricercatori, sindaci e attivisti (tra i partecipanti, padre Alex Zanotelli e il segretario della Fiom Maurizio Landini).

«Immaginiamo questo incontro come un passaggio utile a focalizzare le tematiche e la definizione del diritto all’acqua e la difesa dei beni comuni mediante una loro gestione diretta e partecipativa; a capire dove i beni comuni, naturali ed immateriali, costruiscono una connessione con un nuovo welfare; ad affermare la necessaria fuoriuscita dalla finanziarizzazione dell’economia e della società; ad intendere un sistema naturale in maniera olistica, di cui siamo parte e che va tutelato, trovandoci di fronte ad una crisi ambientale senza precedenti», scrivono gli organizzatori.

Più difficile a farsi che a dirsi, se è vero che a quattro anni dal referendum le ripubblicizzazioni si contano sulla punta delle dita. Dov’è accaduto, come in Sicilia, la battaglia è appena cominciata e gli esiti non sono scontati, come dimostra la vicenda di Messina. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenzi ne ha infatti approfittato per sostenere la necessità di «cambiare musica sulla gestione del servizio idrico» e il Forum gli ha ricordato che è stata proprio la gestione di Siciliaque (spa al 75 per cento nelle mani dei francesi di Veolia) a provocare questa situazione e a dimostrare il fallimento delle privatizzazioni.

Ciò che è accaduto e accade a Roma in Comune e al Parlamento è il segno palese che la politica ha svuotato di ragioni istituzioni. Allora, a che serve votare?

Ciò che è accaduto e accade a Roma in Comune e al Parlamento è il segno palese che la politica ha svuotato di ragioni istituzioni. Allora, a che serve votare?

Il manifesto, 5 novembre 2015

Davanti ad un notaio s’è certificata la fine di un’esperienza politica, senza che ne venisse coinvolta l’istituzione rappresentativa. Nulla di illegittimo può essere rilevato. Il caso di auto-scioglimento del consiglio per dimissioni della maggioranza dei consiglieri rientra tra quelli previsti dal testo unico sugli enti locali (art. 141). Così come è indicata la possibilità di revocare le dimissioni presentate dal sindaco entro il termine di 20 giorni (art. 53).

Dunque, entrambi gli atti che hanno caratterizzato la vicenda romana sono stati possibili ai sensi di legge. Eppure, per via legale, si è prodotto un vulnus al sistema della rappresentanza democratica.

Non aver coinvolto il consiglio comunale, non aver espresso il proprio dissenso in quella sede, assumendosi — ciascun consigliere — la responsabilità politica della presentazione di una mozione motivata di sfiducia, come indicato sempre dalla stessa legge (art. 52), appare una scelta significativa della concezione di democrazia che ormai domina. Non è solo il caso di Roma, bensì un modo di operare che rivela una cultura politica del tutto insofferente al ruolo delle istituzioni. Una politica che si fa altrove, all’esterno dei palazzi della politica, dentro le stanze chiuse dei potenti.

Basta ripercorrere le più rilevanti vicende degli ultimi mesi e ci si avvede come tutti i passaggi più importanti si siano consumati fuori da ogni regola istituzionale e non nelle sedi proprie. Anzitutto il cambio di governo, deciso dalla direzione di un partito, senza alcun coinvolgimento parlamentare.

Ma anche l’accordo per la modifica della costituzione e sulla legge elettorale, prima concordato in un incontro tra due leader (Berlusconi e Renzi) svolto in un luogo riservato senza alcuna pubblicità e trasparenza, poi — a seguito delle convulse e note vicende — rinegoziato tra pochi esponenti di un unico partito e con l’aiuto di una drappello di senatori senza partito.

I riflessi di questo modo di procedere hanno portato ad un sostanziale svuotamento dei luoghi della rappresentanza.

Si pensi al (non) dibattito parlamentare tanto sulla legge elettorale quanto sulla riforma costituzionale: s’è fatto di tutto per evitare il confronto nel merito. In Parlamento, venute meno le condizioni per una discussione sulle diverse visioni di democrazia che potevano portare a legittimare le singole proposte, ci si è limitati a interpretare il regolamento e ad utilizzarlo nel modo più disinvolto (a volte ben oltre il possibile) al solo fine di conseguire il risultato (le forze di maggioranza) ovvero limitandosi ad urlare alla luna (le forze di opposizione).

Così abbiamo assistito ad un ben triste spettacolo: rimozioni in massa di parlamentari dalle commissioni, richieste di disciplina in materie di coscienza, fissazione di tempi che impedivano alle commissioni di svolgere il proprio ruolo istruttorio per arrivare direttamente in aula senza relatori, senza testo base, senza parole meditate. In un arena ove l’unico obiettivo era quello di sfidare la sorte dei numeri, facendo assegnamento sulla propria capacità tattica, non certo confidando sulla forza della persuasione e sulla capacità di conseguire un nobile compromesso parlamentare nel merito delle proposte.

D’altronde, anche l’opposizione ha mostrato il proprio sbandamento. Partecipando a questa spettacolarizzazione anch’essa, a volte, non ha preso troppo sul serio la dignità del Parlamento. Un po’ come Marino, anche l’opposizione si “dimetteva” a giorni alterni. Un giorno un po’ di Aventino, il giorno dopo un po’ d’Aula. Non mi sembra si sia riusciti in tal modo a far chiaramente emergere le reali ragioni di una battaglia politica di contrasto così importante, a tutto vantaggio dell’uso retorico delle istituzioni perseguito dalla maggioranza.

Due passaggi mi sembrano possano sintetizzare — anche in termini metaforici — lo stato di crisi delle istituzioni rappresentative. Da un lato la presentazione da parte del senatore Calderoli di milioni di emendamenti inconsulti elaborati da un algoritmo, dall’altro l’interpretazione disinvolta (a mio parere illegittima) dei regolamenti parlamentari che hanno impedito la discussione su tutto, in particolare con l’invenzione del cosiddetto “canguro”. Una riforma costituzionale dunque affidata ad un metodo di calcolo e ad un animale della famiglia dei macropodidi. Credo ci si sia fatti prendere la mano.

Eppure dietro tutte queste forzature c’è una spiegazione: la perdita del senso delle istituzioni. Nessuno sembra più credere in esse. La politica si svolge altrove, non possiede più forme. La decisione è assunta tra pochi, in luoghi e con mezzi indeterminati: sms, dialoghi diretti, messaggi indiretti, affidamenti individuali o garanzie prestate da gruppi d’interesse. Poi, fatta in tal modo la scelta, essa viene divulgata attraverso una strategia ad effetto che non prevede passaggi istituzionali, bensì mero spettacolo. A questo punto, il passaggio istituzionale, se non può essere evitato, diventa però unicamente un intralcio, che deve essere gestito con qualche insofferenza. Sopportato come un “costo” della democrazia, non certo come sua essenza e valore.

Un atteggiamento psicologico, caratteriale e culturale, prima ancora che espressione di una consapevole strategia politica potenzialmente eversiva. Il nuovo ceto politico ha costantemente teso ad eludere il confronto istituzionale, anche quello interno alle istanze di partito. Primarie “aperte”, per sconfiggere le burocrazie e rovesciare gli equilibri interni; direzioni in streeming, per parlare con l’opinione pubblica, non certo per tessere una strategia condivisa entro una comunità politica; rapporti diretti con i politici locali da sostenere (Pisapia e il “modello milanese” dell’Expo) ovvero da abbandonare (Marino e la mancanza di anticorpi romani).

I comportamenti extraistituzionali diffusi, che caratterizzano il ritorno della politica oggi, sono stati favoriti dalle politiche di ieri. Sono anni che si denuncia la crisi del Parlamento, delle rappresentanze locali, del ruolo istituzionale dei partiti. Ciò nonostante, perlopiù, si è preferito cavalcare l’insofferenza, raccogliere un facile consenso scagliando pietre contro i Palazzi della politica, nessuno volendo raccogliere la sfida complessa di un reale cambiamento delle istituzioni operando al loro interno, nel rispetto delle regole del gioco democratico.

Una sottovalutazione imperdonabile che rischia di svuotare di ogni ruolo la rappresentanza. Ci si potrebbe alla fine chiedere perché tornare a votare per un consiglio comunale che non conta nulla, nulla decide e nulla può fare. Meglio affidarsi ad un commissario prefettizio. In fondo la storia ci ha già detto che esiste una “istituzione” in grado di operare in situazioni di emergenza: il dictator commissario ha salvato più di una volta Roma. Poi è arrivato Giulio Cesare e la dittatura è diventata sovrana, ponendo fine alla repubblica.

GIUDICARE in politica è tenere una parte o prendere parte, scriveva Hannah Arendt commentando Aristotele. Non si può giudicare senza stare da una qualche parte o schierarsi. Questo vale soprattutto per i cittadini nelle loro considerazioni ordinarie sulle cose relative alla loro città o al loro Paese; anche quando dichiarano di volersi astenere dal giudicare o si professano indifferenti alle parti politiche. È a partire dalla natura fallibile del giudizio politico che i governi liberi vantano di essere quelli nei quali la ricerca del giudizio migliore trova la propria sede, poiché garantiscono le libertà civili grazie alle quali il giudicare pro e contro si dipana in un clima di tranquillità e rispetto. Giudizio e politica stanno in stretta connessione. Un narratore della condizione politica, Thomas Mann, diceva che, per questo, la democrazia è tra tutti i regimi quello più compiutamente politico, perché qui anche chi vuole tirarsi fuori da ogni giudizio politico deve fatalmente schierarsi, facendo della propria posizione impolitica un giudizio di parte.

Le pretese che oggi si levano contro il giudizio politico destano quindi legittimo sospetto. Un candidato possibile alla poltrona di sindaco del Comune di Roma, Alfio Marchini, si propone come al di sopra delle parti politiche — né di destra, né di sinistra.

È un imprenditore, parte della società civile intraprendente, ed è romano. Due ragioni certo rilevanti, la seconda soprattutto, ma non sufficienti.

Perché amministrare una città non è lo stesso che amministrare un’azienda, anche se le città hanno bisogno di buoni amministratori che sappiano ragionare in termini di prudenza, opportunità ed efficienza. Ma non basta. Poiché, contrariamente alle aziende private, l’amministratore di una città deve rendere conto delle sue decisioni, non ai suoi azionisti ma a tutti i cittadini, residenti che hanno diversissime condizioni sociali, economiche e culturali, tutte rappresentate nel voto che esprimono, pro o contro. Solo la politica può rappresentare questa generalità e insieme partigianeria.

E torniamo così al punto di partenza, al giudizio politico. Presentarsi come candidato né di destra né di sinistra è una strategia molto politica, che cerca di capitalizzare a partire dai fallimenti delle precedenti amministrazioni, di destra e di sinistra, le quali — per ragioni e con responsabilità molto diverse tra loro — hanno generato i problemi che portano ora al voto anticipato, dopo essere passati per una gestione commissariale della città capitale d’Italia. Ma si deve dubitare di questo ecumenismo poiché se Marchini diventasse sindaco dovrà pur scegliere dove investire o disinvestire le risorse pubbliche, se occuparsi delle periferie e come, se occuparsi del malgoverno e come, se prediligere il trasporto pubblico e come, eccetera. In tutti i casi, egli dovrà scegliere e si rivolgerà a una parte del consiglio comunale per avere sostegno e voti.

Destra/sinistra sono distinzioni generali che servono a orientare elettori ed eletti. Sono sempre più approssimative e sempre più liminali, ma esistono. La confusione prodotta in questi mesi non aiuta a distinguerle, è vero: la destra parlamentare spesso alleata del partito di centro-sinistra che governa, il quale ha una sua sinistra interna, e un’opposizione grillina che si definisce in ragione di chi contrasta, senza chiarezza sulle proprie posizioni. Tanta confusione disorienta. Ma non elimina le distinzioni di giudizio sulle politiche, che esistono. Rinunciare ad esse o pretendere che non esistano non è indice di oggettiva chiarezza, ma di strategica ambiguità — la speranza di capitalizzare dalla memoria vecchia e recente dei fallimenti della politica.

Essa, quando c’è - e non sempre c’è - appare un fuoco di paglia, una levata di scudi senza alcun esito politico. Tant’è che molti di questi compagni e amici, finiti i clamori dello scandalo, tornano quasi subito alle loro occupazioni quotidiane (come se le sconfitte non pesassero, o fossimo ormai abituati ad esse come a un fenomeno naturale).

Al netto dei tanti errori di Marino (sui quali è inutile tornare), resta il fatto che la persona-sindaco Marino è stata letteralmente massacrata nella sua dignità di persona e destituita di ogni ragione politica, da cui l’indignazione feroce, e purtroppo effimera, di tante persone. Di fronte a questi tragici (nel senso di tragedia greca) fatti a me vengono in mente le parole di Ingrao, scritte nel libro di Goffredo Bettini (Un sentimento tenace, Imprimatur):

C’è, in quelle parole, il senso vero della politica. Forse le persone (di sinistra) non soffrono più il dolore guardando le ingiustizie, i soprusi, lo scardinamento delle regole, l’abuso di potere, l’ineguaglianza sociale, la sofferenza dei poveri e degli oppressi, come ad esempio, nel caso degli immigrati. La politica (anche quella buona) oggi ci invita semmai a guardare oltre: come ricostruire un’unità a sinistra, come contrastare o battere l’avversario di turno. Detto in altri termini, le persone sembrano contare assai poco. Ma davvero siamo sicuri che non bisognerebbe invece fare un passo indietro e riconsiderare quel senso di indignazione e di radicalità profonda contenuta nelle parole di Ingrao che possono apparire ai professionisti della politica, motivazioni personali e perfino moralistiche?

Le alchimie politiche per dare vita a nuovi soggetti, o a un nuovo soggetto della politica o a nuove formazioni, si sono tutte sempre sgretolate nell’arco di pochi mesi dalla loro nascita e tanto più si moltiplicano, tanto più esponenzialmente si dissolvono. Forse non è la strada giusta, forse non siamo pazienti, forse non siamo così decisamente convinti che questo non è il migliore dei mondi, forse l’ingiustizia ai danni degli altri non ci provoca quella sofferenza di cui parlava Ingrao, forse c’è qualcosa che ancora non riusciamo a capire e ad elaborare politicamente. Se tante persone si sono recate a vedere l’Expo partendo da paesi lontani, sacrificandosi a file interminabili per assistere a qualche fotografia o a qualche documentario che potevano tranquillamente essere consumati a casa propria davanti alla Tv, qualche motivo ci sarà pure.

Forza e potere dei mass-media, dirà qualcuno, ma non basta a spiegare il movimento di oltre 20 milioni di visitatori in fila, quando a protestare per la defenestrazione del Sindaco, sulla piazza del Campidoglio, non ce n’era più di qualche migliaio.

In questo tocchiamo con mano la potenza dell’egemonia del capitale e dei poteri forti. Un’egemonia che disincanta alcuni e che conduce altri sulla strada della rivolta populista contro un sistema che ormai non tutela i più svantaggiati e che offre spettacoli effimeri a quel ceto medio che crede ancora di poter conservare i vecchi privilegi.

Due autorevoli esponenti della sinistra del XX secolo, Alfredo Reichlin e Massimo Cacciari, intervistati da Alessandro Ferrucci a proposito del PD: "Ha tradito e sconfitto la sinistra", "È morto con Veltroni e si sono spartiti il potere".