Internazionale, 22-29 giugno 2018. Altre vittime dello sviluppo: le dighe, la pesca intensiva e i cambiamenti climatici stanno distruggendo il lago Tonle Sap mettendo a rischio la sopravvivenza dei suoi abitanti. (i.b.)

Andrea Frazzetta ha fotografato i villaggi galleggianti sulle rive del lago Tonle Sap. Dove la pesca intensiva e i cambiamenti climatici spingono gli abitanti a trasferirsi sulla terraferma.

È un tardo pomeriggio e Reth Roth scuote il figlio. “È ora di alzarsi!”, gli grida all’orecchio. Suo marito Cheng Chak è già vestito e sta radunando telefoni, sigarette, un fornelletto da campeggio. Il figlio dorme come un sasso, immobile, poi improvvisamente si alza in piedi. Il sole invade i lati aperti della casa, tagliando il pavimento nudo e spazioso. Il ragazzo batte le palpebre, confuso, poi comincia a preparare le provviste.

|

| Chong Khneas: uno dei villaggi galleggianti quando il fiume è in piena Chong Khneas: uno dei villaggi galleggianti

quando il fiume è in secca

|

Il lago Tonle Sap, che si estende sul territorio cambogiano come un 8 allungato, è il piùgrande bacino d’acqua dolce di tutto il sudest asiatico. Nella stagione secca è costeggiato da strade rosse e foreste. Quando arriva la pioggia, l’acqua inonda le pianure, le foreste e le risaie che lo circondano. Al culmine della stagione delle piogge, il Tonle Sap raggiunge un’estensione di 16mila chilometri quadrati, moltiplicando di sei volte le sue dimensioni. I pesci migrano e si riproducono, il riso germoglia.

Gli scienziati le chiamano pulsazioni di piena, i poeti le paragonano al battito cardiaco. Uno dei primi romanzi moderni la Cambogia s’intitola Le acque del Tonle Sap e molti proverbi alludono al movimento dell’acqua. Quando le piogge finiscono e il livello dell’acqua del Mekong cala, il lago si getta nel fiume Tonle Sap e poi nel Mekong. Nella stagione delle piogge le nevi sciolte che arrivano dal Tibet e i monsoni che si abbattono sulla Cambogia e più a monte gonfiano il Mekong. Allora il corso del fiume Tonle Sap s’inverte. L’unico fiume al mondo a fare una cosa simile, ogni anno, regolarmente. “Il doppio movimento del lago, la pulsazione annuale di questo cuore gigantesco legato alle migliaia di arterie del Mekong, è la vita dei pescatori”, rifletteva nel 1871 il tenente Jules Marcel

Brossard de Corbigny.

In tutto il pianeta, solo una manciata di paesi – tutti molto più grandi della Cambogia – possono vantare maggiori risorse ittiche nelle acque interne. E nessuno conta sui laghi nella stessa misura della Cambogia. Il pesce sfama la nazione e rappresenta la principale fonte di proteine per l’80 per cento della popolazione. Sfama anche i vicini della Cambogia, che ne importano migliaia di tonnellate ogni anno. E sta scomparendo.

Solo il Rio delle Amazzoni ha più specie di pesce d’acqua dolce del Mekong, mentre il lago Tonle Sap è il terzo più ricco di specie del mondo. Ma in meno di vent’anni la pesca qui è radicalmente cambiata.

Uno dei problemi del cambiamento climatico sono gli eventi atmosferici estremi: piene più piene e secche più secche. Nei prossimi anni si prevede che siccità e alluvioni peggioreranno. Con l’aumentare del riscaldamento climatico, aumenterà anche la temperatura dell’acqua. E questi cambiamenti hanno un effetto devastante sul modo in cui i pesci migrano e si riproducono.

Il salto, 6 Aprile 2018. La Shell sapeva da parecchi anni dei pericoli dell'uso dei fossili sul surriscaldamento globale. Ma il gigante del petrolio continua a investire in combustibili fossili e minare qualsiasi azione alternativa. (i.b.)

Clima di preoccupazione. È evidente fin dal titolo del film che ha realizzato nel 1991 che il gigante petrolifero Shell fosse perfettamente al corrente del nesso tra l’uso delle fonti energetiche fossili, il surriscaldamento globale e le conseguenze che ne sarebbero derivate. A quasi trent’anni di distanza, a inizio 2017 quella pellicola salta fuori insieme a un documento – con tanto di conchiglia sulla copertina – classificato come “confidential” e intitolato “The greenhouse effect”. Li ha scovati il giornalista Jelmer Mommers dopo un anno di indagini per il giornale olandese The Correspondent e ci ha poi lavorato con il collega del Guardian Damian Carrington.

Ne emerge un quadro nel quale Shell aveva piena consapevolezza della velocità elevatissima con la quale l’aumento di temperatura del globo avanzava, una velocità troppo elevata “perché la vita vi si possa adeguare” senza gravi ripercussioni sugli ecosistemi.

L’inquinamento delle pianure costiere, le isole tropicali sommerse, disastri “naturali” e carestie. Perfino la domanda “chi si farà carico di questi rifugiati climatici?”. “I problemi e i dilemmi del cambiamento climatico riguardano tutti noi” recita il film, che nasceva per essere divulgato ma pare non sia stato proiettato per molti anni. Le affermazioni e le stime riportate nel film si sono realizzate con un buon margine di precisione, eppure Shell e le altre “Big oil” non hanno mai fatto retromarcia né nei loro business né nel loro pressing sui governi e sull’opinione pubblica per minimizzare o addirittura negare le responsabilità umane nel fenomeno del climate change. Come fa notare un ex revisore esterno di Shell a The Correspondent, ciò che colpisce è che intanto non sia accaduto nulla per far dubitare di quei dati e della loro veridicità. Anzi, la scienza ha continuato a trovare conferme, unitamente all’evidenza dell’aumento costante delle temperature medie e all’intensificarsi di fenomeni naturali “estremi”.

“Una forma moderna di crimine contro l’umanità” lo definisce un altro degli intervistati, aggiungendo che ora Shell si nasconde dietro gli investimenti sul gas (la fonte fossile con meno emissioni “climalteranti”), mentre in realtà l’estrazione delle fossili dovrebbe cessare del tutto. Peraltro, chiarisce Paul Spedding di Carbon Tracker, se il gas naturale costituisce la metà delle riserve di Shell, un 30% è composto da sabbie bituminose, che rappresentano la modalità estrattiva con il peggiore impatto sul riscaldamento del pianeta e hanno un peso enorme sull’impatto della produzione complessiva del colosso.

A suffragare la tesi della piena consapevolezza del gigante petrolifero circa i rischi del global warming e la sua correlazione con le fonti energetiche fossili, c’è anche un report aziendale riservato del 1986, nel quale si faceva riferimento al rischio di “mutamenti repentini e drammatici” dalle gravi conseguenze sociali. Eppure tre anni dopo nasceva la cosiddetta Global Climate Coalition, con la quale le maggiori compagnie petrolifere hanno fatto pressione per mettere in dubbio la scienza del clima e opporsi all’azione del governo Usa.

Che le lobby petrolifere continuino ancora a incidere sulle decisioni che riguardano gli incentivi alle fonti fossili e che mirano a frenare le rinnovabili non è una novità, ma l’inchiesta di The Correspondent conferma anche che l’investimento minimo di Shell nelle ecoenegie (1% del fatturato) rappresenta praticamente un’operazione di marketing se non di greenwashing, dal momento che la gran parte del business è totalmente incompatibile con gli obiettivi, stabiliti al vertice sul clima di Parigi nel dicembre 2015, di far rientrare entro i 2 gradi centigradi l’aumento medio della temperatura terreste rispetto ai livelli preindustriali.

Il report interno del 1986 chiariva bene che la soluzione al problema devono trovarla i governi con il contributo essenziale dell’industria energetica, che su temi come questi si gioca anche la reputazione. Così, la soluzione più facile è stata mettere quel film sotto chiave, negare l’evidenza e raccontare il contrario di ciò che si faceva e ancora si fa, spesso proprio con il sostegno e la complicità dei governi.

A un anno di distanza, e nonostante la manifestazione della disponibilità a rispettare i limiti imposti dagli accordi di Parigi, gli obiettivi prioritari di Shell sono pressoché invariati: nei paesi Bassi, denuncia ad esempio Friend of the Earth, il 95% degli investimenti è ancora incentrato su petrolio e gas.

Intanto si fa sempre più pressante la richiesta di allineare il proprio business ai livelli di emissione prescritti dagli accordi sul clima di Parigi. E parallelamente aumentano le minacce di azioni legali. Friends of the Eart ha già portato una volta Shell davanti a una corte, ma queata volta l’azione giuriduca annunciata dagli ambientalisti olandesi sarebbe il primo caso di una causa che non chiede di pagare i danni ma di modificare le scelte strategiche di un’azienda.

Non è un caso che la minaccia di un’azione legale contro un colosso delle fossili arrivi proprio dall’Olanda. Proprio una corte dell’Aja, infatti, nel 2015 aveva ordinato al governo olandese di aumentare gli obiettivi di contenimento delle emissioni climalteranti almeno del 25% entro cinque anni, contro il 14-17% fissato dall’esecutivo. La battaglia non è stata facile neanche su questo fronte, tanto che il governo ha proposto appello contro la decisione, ma davanti a questa “sfida sociale complessa che dovrebbe essere affrontata attraverso una sana politica governativa e cambiamenti culturali”, come spiegano da Shell per ridimensionare gli impegni assunti e scongiurare il ricorso alle vie legali, anche la strada di consolidare una giurisprudenza che riaffermi la giustizia climatica assume un ruolo centrale.

Il video "Climate of Concern" è visibile sul sito de Correspondent.

la Stampa, 22 marzo 2018.Non sembra che l'attuale presodente del Brasile sia un ambientalista a 18 carati, ma l'iniziativa che sponsorizza, ospita e illustra in questo scritto è indubbiamente interessante

L’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base - tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e condizione per la vita umana - è un diritto. Oppure 2 miliardi di persone nel mondo sono prive di una fonte d’acqua sicura in casa; circa 260 milioni, più dell’intera popolazione brasiliana, devono camminare più di mezz’ora per raggiungerla e 2,3 miliardi hanno carenza di servizi igienici. Garantire l’accesso a questo bene è una delle principali sfide del nostro tempo.

La scelta del Brasile come Paese ospitante del più importante evento globale sulle risorse idriche non stupisce. Abbiamo già ospitato Rio 92 e Rio +20, in cui si è sottolineato lo stretto rapporto tra sostenibilità idrica e sviluppo. Più di recente, siamo stati tra i primi a ratificare l’Accordo di Parigi su una delle principali minacce al diritto all’acqua: il cambiamento climatico.

Abbiamo fatto grandi progressi anche nella protezione delle foreste, ampliando le aree di conservazione e invertendo la curva della deforestazione in Amazzonia, in precedenza in ascesa. E stiamo per creare due vaste aree di tutela della biodiversità marina. È così, proteggendo gli ecosistemi, che proteggeremo le nostre fonti d’acqua. Avere acqua è essenziale, ma non sufficiente. È necessario che essa raggiunga chi ne ha bisogno.

L'autore è Presidente della Repubblica Federativa del Brasile

Avvenire, 21 marzo 2018. Scoppiano ancora guerre per il possesso di uno dei più preziosi beni comuni dell'umanità. Sempre più frequenti e sanguinose saranno se parsimonia di risorse scarse e austerità negli stili di vita non prevarranno anche nei popoli spreconi

Dopo le città ortogonali inventate dai greci e quelle fortificate nel Medioevo, stiamo entrando nel secolo delle «città-spugna»? C’è da augurarselo, suggerisce l’ultimo rapporto Onu sulla valorizzazione delle risorse idriche mondiali, appena pubblicato con il titolo: «Le soluzioni fondate sulla natura per la gestione dell’acqua». In Cina, «entro il 2020, 16 “città-spugna” pilota saranno costruite su una superficie di oltre 450 chilometri quadrati, con più di tremila progetti di costruzione previsti e investimenti per un ammontare totale di 8,65 miliardi di yuan», evidenzia il rapporto, a proposito degli abitati avveniristici dotati di tetti vegetalizzati, rivestimenti permeabili al suolo ed altre soluzioni per captare, canalizzare, purificare, riutilizzare l’acqua piovana, di fronte al rischio di una grande sete planetaria nei prossimi decenni, fra crescenti consumi e annosi sprechi.

Ma gli scenari pessimistici non sono ineluttabili, sostiene il rapporto, presentando le strade già percorse o percorribili apparentate alle città-spugna. Ad accomunarle è il fatto di abbinare spesso l’ingegneria idraulica “grigia” convenzionale (acquedotti, canalizzazioni, sbarramenti ecc.) con soluzioni sapienti di gestione idrica che imitano la natura, oppure sfruttano processi chimico-fisici naturali. Certe pratiche anche antiche, spesso finanziariamente vantaggiose e talora inclusive delle popolazioni locali, potranno correggere la cecità mostrata nei contesti urbani e non in cui si è abusato del cemento.

La preservazione di ecosistemi umidi nelle campagne limita le inondazioni che hanno minacciato di recente pure Parigi ed altre grandi capitali, permettendo al contempo di alimentare gradualmente le preziosissime falde acquifere sotterranee. L’emergenza sete c’è già e lo si è visto anche a Roma e in altre città italiane. «Un terzo dei più grandi sistemi d’acqua sotterranei del mondo sono già in situazione di sofferenza», evidenzia lo studio, prefigurando gli scenari futuri: «Un forte aumento dei prelievi delle acque sotterranee dell’ordine di 1.100 chilometri cubi è previsto entro il 2050, il che corrisponderebbe a un aumento del 39% rispetto ai livelli attuali». Ampiamente trascurate in passato, le tecniche “verdi” appaiono vieppiù come un possibile salvagente planetario. Questo cambio di rotta «è essenziale per affrontare il problema della penuria d’acqua attraverso il capitolo dell’approvvigionamento idrico», soprattutto perché l’approccio “verde”’ «è riconosciuto come il principale modo per garantire la sostenibilità delle risorse idriche per l’agricoltura ».È infatti proprio per irrigare i campi che si consuma e si consumerà ancora gran parte dell’acqua necessaria all’umanità: oggi circa il 70%, contro il 10% per usi domestici e il 20% per l’industria. Favorire con soluzioni naturali la penetrazione graduale dell’acqua piovana nei suoli, attraverso tecniche conservative di aratura, semina, policoltura o silvicoltura, appare dunque ormai una posta in gioco decisiva. Se resta vero che «i flussi ascendenti e discendenti d’acqua e d’energia attraverso il suolo sono vasti e strettamente legati», come ricorda il rapporto, non si dovrà più sottovalutare un’oculata preservazione del ciclo idrogeologico, più che mai vitale per le popolazioni di tanti territori. Soprattutto nelle città e campagne d’Africa ed Asia, dove si prevede la maggiore crescita di popolazione del secolo.

Studio sintetico a cura dell’Unesco in cui convergono dati e lavori anche di altre agenzie Onu, sostenuto finanziariamente dal Governo italiano e dalla Regione Umbria, il rapporto coincide con l’8a edizione del Forum mondiale dell’acqua a Brasilia (18-23 marzo) e la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo).A Brasilia il Forum mondiale sul più prezioso dei beni Le Nazioni Unite rinnovano l’allarme sull’emergenza-sete. Valorizzare le risorse.

Articolo tratto da Avvenire, dalla pagina qui raggiungibile

The Submarine, 1 marzo 2018. Le politiche isolazionistiche dell'Europa sono inutili difronte alla desertificazione del Sahel. Occorre accettare e gestire i flussi migratori e mettere in campo misure per garantire nuovi accessi a risorse naturali. Qui l'esempio della muraglia verde. (i.b.)

La desertificazione inarrestabile del Sahel sta rendendo invivibile un’intera regione del continente africano: è un problema da cui la politica europea non può (piú) scappare.

La definizione di “migrante climatico” è molto complessa. Gli eventi causati dalla crescente variabilità climatica sono così vari e imprevedibili che definire chi sia un migrante climatico è difficile, o forse impossibile.

Esistono i casi di migranti climatici in senso stretto, come gli agricoltori che devono spostarsi di fronte all’avanzata del deserto, ma ricadono in questa definizione anche persone che fuggono da conflitti o instabilità provocati dalla mancanza di risorse direttamente causata dal cambiamento climatico, o chi deve spostarsi in seguito a catastrofi imprevedibili.

Lo IOM (Organizzazione mondiale per le migrazioni) prova a definire il fenomeno come “persone o gruppi di persone che, principalmente perché colpiti negativamente dal cambiamento, improvviso o progressivo, nell’ambiente, sono costrette a abbandonare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si spostano all’interno del proprio paese o all’estero.” (Glossary on Migration, International Migration Law, no. 25, 2nd Edition, IOM, Ginevra, 2011, p. 33). Si tratta insomma, di una migrazione forzata che riguarda molte piú persone di quante in genere si pensi.

Il legame tra instabilità geopolitica e cambiamento climatico è forte quanto invisibile, e ignorato da una fetta di politici ancora piú ampia di chi già nega il cambiamento climatico.

È il caso dei migranti provenienti da vari paesi del Sahel, a sud del deserto del Sahara, che vengono puntualmente considerati dall’Unione Europea come “migranti economici,” e che la nostra politica usa volentieri come punching ball di retorica razzista e retrograda. Sono paesi come il Senegal, l’Algeria, la Nigeria e l’Eritrea — tra gli altri. Tutti i paesi della fascia del Sahel sono considerati dallaBanca mondiale come fragili — a causa di alti livelli di povertà, conflitti costanti, e governi tradizionalmente debolissimi. Secondo i dati raccolti lo scorso anno dall’OCHA, il 60% della popolazione della regione — 150 milioni di persone — è impiegata nell’agricoltura pluviale.

Catalogare come migranti economici persone che si vedono costrette a migrare di fronte a una desertificazione che avanza di vari chilometri l’anno è una lettura iperpoliticizzata di un problema da cui non si può scappare.

La migrazione, ovviamente, non è diretta, e sono tantissimi i fattori che offuscano il rapporto di concausa. Sara Vigil scrive, per “Out of Africa: Why People Migrate” (LediPublishing, ISPI, Milano, 2017) che “molteplici studi hanno sottolineato come nei periodi di siccità i fenomeni migratori diminuiscono. Questo è perché le persone usano le proprie ultime risorse per i bisogni primari (come il cibo), e non hanno quindi le risorse per imbarcarsi in viaggi piú lunghi.”

Le politiche che mirano a tenere il problema dei rifugiati fuori dal blocco europeo sono scandalosamente miopi. Spostare le cause della migrazione, anche quelle considerate strettamente politiche o economiche, nel contesto del cambiamento climatico rivela un’evidenza innegabile: che le grandi migrazioni dall’Africa subsahariana sono appena iniziate. La proiezione piú citata è quella firmata da Norman Myers, che calcola 200 milioni di persone costrette ad abbandonare la propria casa entro il 2050. Secondo dati raccolti da diverse organizzazioni umanitarie che operano nella zona, il 30% degli abitanti della zona del Sahel del Burkina Faso hanno dovuto migrare negli ultimi vent’anni.

La situazione è sistemica e riguarda l’intera fascia del continente — un abitante su quattro dell’Africa subsahariana vive in condizioni di malnutrizione. Sono 220 milioni di persone, che nel 2050 secondo le proiezioni di Meyers diventerebbero 330.

Malgrado queste condizioni di totale costrizione, i migranti saheliani non sono considerati tecnicamente rifugiati. Questo principalmente perché lo status di rifugiato riservato esclusivamente a chi si muove costretto da persecuzioni, è descritto da un documento molto datato, definito nel 1951 — anche se nel contesto politico mondiale contemporaneo i suoi contenuti sono di un’ambizione umanitaria sempre piú lontana alle sensibilità attuali, quasi un relitto di un momento di maggiore civiltà.

Ci sono voci che sostengono che le vittime del cambiamento climatico dovrebbero rientrare in questa definizione. È l’opinione, tra gli altri, anche di Alice Thomas, manager del programma di migrazioni climatica di Refugees International. “Per i poveri saheliani che devono ‘andarsene o morire qui’ — come una donna ha descritto il suo dilemma — leggi e politiche offrono protezione limitatissima, e pochissime soluzioni sul lungo termine,” dice Thomas.

“Negli ultimi 40 anni le temperature nella regione sono cresciute costantemente e la siccità è diventata un problema sempre piú costante e severo,” si legge in uno studio congiunto UNEP – IOP del 2011 coordinato da Alhousseïni Bretaudeau. La soluzione è ovviamente applicare politiche di adattamento al cambiamento climatico e cosviluppo — ne parleremo subito — ma non è possibile ignorare la necessità di gestire lo spostamento di persone causato da un evento di cui è fondamentalmente nostra la responsabilità.

Di fronte alla crescente povertà sono tantissime le persone saheliane che si trovano costrette a vendere i propri ultimi averi — spesso semplicemente, il proprio ultimo bestiame — per finanziare il proprio viaggio, arrivando a destinazione, sia all’interno del proprio paese che all’estero, in condizioni di estrema povertà — condizioni dalle quali nel labirinto di leggi e regolamentazioni internazionali diventa sostanzialmente impossibile risollevarsi.

La soluzione “aiutarli a casa loro” è inadeguata almeno quanto è odiosa. Quello che è necessario è un piano di cosviluppo che permetta all‘intera zona di uscire dalla povertà — e questo è possibile farlo solo attraverso investimenti, privati e pubblici, da donatori internazionali, sostanziali. È la tesi sposata anche da Grammenos Mastrojeni, responsabile ambiente del ministero degli Esteri italiano, e illustrata durante la presentazione del primo numero dell’edizione cartacea di Changes, magazine del gruppo Unipol.

È qui che crolla lo specchio isolazionista di così tante forze politiche europee, l’attivazione di piani globali non dipende dalla mancanza di risorse, ma da una visione politica necessaria per implementarli. Sollevare la zona al di sopra della povertà è anche negli interessi dell’Unione Europea — che dovrebbe vedere nell’Africa il proprio potenziale partner commerciale principale, al di là delle proprie responsabilità etiche e morali.

La fascia del Sahel ha necessità di politiche di adattamento al cambiamento climatico che vanno redatte accettando la realtà dei conflitti locali, e la presenza di fortissimi flussi migratori; programmi che risolvano problemi fondamentali di accesso e disponibilità di risorse naturali, in modo da garantire nuove possibilità di sviluppo. Si tratta di programmi difficili da stilare ma di cui esistono già bozze, che devono partire dal presupposto di combattere le ineguaglianze, di gruppi sociali quanto di etnia e di genere.

Si tratta, sostanzialmente, della necessità di ridefinire le proprie priorità: la presenza di flussi migratori intensi, di conflitti e governi instabili nella regione dovrebbe essere per l’Unione Europea motivo di investimento, concentrandosi sulle zone e le comunità piú fortemente colpite dal cambiamento climatico, o comunque dove le condizioni di vita sono piú fragili e a rischio.

Fondi per l’attivazione di programmi come questo esistono già, non vanno organizzati e non rappresenterebbero nuovi costi per i singoli stati — basti pensare al Fondo per il clima dell’UNFCCC. Si tratta, in ogni caso, di interventi il cui costo è irrisorio in proporzione al risultato: il paper di UNEP – IOP sopracitato pone il costo dell’attivazione di meccanismi di adeguamento su tutta la fascia attorno ai 12 milioni di dollari, compresa la costruzione di una nuova rete di stazioni meteorologiche e l’organizzazione di autorità nazionali e regionali per la pianificazione dell’adeguamento. Per fare le dovute proporzioni: all’ultima spending review questa cifra è l’equivalente di circa 4 ore di attività della Difesa dello Stato italiano.

Parlare di green economy per zone in profonda difficoltà come quelle dell’Africa subsahariana suona nell’attuale contesto socio-politico come un’idea rivoluzionaria, ma si tratta di una soluzione necessaria a un problema che finora abbiamo affrontato a stento alla giornata.

Senza una radicale ristrutturazione dei sistemi agricoli della regione il cambiamento climatico eroderà quello sviluppo che il continente è riuscito a strappare — con la forza — in queste decadi. Lo sviluppo di soluzioni ecologiche per l’Africa subsahariana vuol dire creare nuove possibilità di impiego specializzato. Una crescente industria agricola, capace di produrre posti di lavoro ben retribuiti e adeguata al cambiamento climatico, sarebbe una risorsa insostituibile nella lotta alle tensioni intestine di ogni paese presente nella zona — un altro mondo rispetto alle dannose politiche che vogliono risolvere il problema semplicemente addestrando e armando meglio uno dei fronti in battaglia.

Soluzioni al problema sono discusse dai primi anni cinquanta, quando Richard Barbe Baker per la prima volta presentò l’idea di costruire una Grande Muraglia Verde larga 50 km per contenere il deserto. L’idea è stata periodicamente riproposta, prima nel 2002 e poi nel 2005. Teoricamente la costruzione sarebbe in corso, con lavori in Burkina Faso e Senegal. Lo scorso settembre Amelia Martyn–Hemphill si è recata in Senegal per BBC per osservare come la costruzione del Muro stesse procedendo. Il paese ha già piantato 11 milioni di alberi, ma si tratta solo dell’inizio. La creazione di una barriera verde permette di bloccare l’avanzata del vento desertico che brucia le piantagioni circostanti immediatamente a sud. La situazione è così drastica che piantare e mantenere 11 milioni di alberi consuma meno acqua che contrastare i venti del deserto. Le foglie delle piante permettono di creare compost, e l’umidità prodotta dai tronchi, insieme all’ombra, riduce drasticamente il costo di mantenimento delle coltivazioni e degli orti. Le radici delle piante trattengono l’acqua nel terreno, ridando vita a pozzi che erano rimasti completamente a secco per anni. Gli effetti locali della Grande Muraglia Verde non sono solo ambientali — solo nella zona i nuovi campi coltivati hanno reso possibile l’assunzione di duemila donne.

La Grande Muraglia Verde è, questo sì, un progetto grandioso, in termini di risorse e tempistica. Ma solo attraverso il coraggio di avviare progetti come questo possiamo ridefinire le condizioni di vita nella fascia del Sahel e discutere seriamente di nuove politiche per l’Africa.

Nigrizia, 31 gennaio 2018. Una pesante accusa di landgrabbing e d'inquinamento ambientale (imputato "lo squalo" Vincent Bolloré, amico di Sarkosy), che definisce calunniose le accuse. Il tribunale deciderà

Soprannominato “lo squalo” per la sua ferocia negli affari, il miliardario Vincent Bolloré, al decimo posto tra gli uomini più ricchi di Francia e amico dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, è al centro di un processo per diffamazione intentato dalla Società finanziaria del caucciù (Socfin, con sede in Lussemburgo) contro l’organizzazione non governativa Sherpa e diversi giornali francesi. La prima udienza si è svolta il 25 gennaio davanti al tribunale di alta istanza di Parigi.

La questione verte sulle accuse di accaparramento di terre in Camerun. Accuse mosse dagli abitanti delle aree confinanti con le piantagioni della Società camerunese di palme (Socapalm), filiale di Socfin di cui il gruppo Bolloré è azionista. Ora i problemi fondiari sono stati riconosciuti nel 2015 dal gruppo Bolloré davanti al punto di contatto nazionale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in seguito alla denuncia depositata nel 2010 da Sherpa e da altre ong, che hanno anche denunciato i problemi sociali dei dipendenti della piantagione e problemi ambientali (inquinamento delle acque) dell’area. Il gruppo Bolloré e Sherpa avevano anche trovato una convergenza su un piano d’azione che avrebbe dovuto porre rimedio ai problemi. Ma il piano non è stato attuato dal gruppo Bolloré che, nel dicembre 2014, ha dischiarato che a bloccare ogni iniziativa era la Socfin.

Va rilevato che, secondo quanto riportato da Le Monde il 19 agosto del 2017, la Socpalm è anche accusata di deforestazione e di dure condizioni di lavoro imposte ai suoi dipendenti. E nel settembre 2017, un gruppo di donne camerunesi che fanno capo alla Rete degli attori di sviluppo durevole (Radd) ha denunciato aggressioni sessuali e maltrattamenti di cui sarebbero vittime. Il problema è noto alle autorità camerunesi che già nel 2005 avevano chiesto a Socfin di restituire 20 mila ettari di terra alle popolazioni confinanti con le piantagioni.

Sbilanciamoci.info, newsletter 12 dicembre 2017. «Come il capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, ha cambiato il rapporto uomo-natura: Antropocene, Capitalocene, Ecocapitalismo e Cthulhucene»

A 550 km dal circolo polare artico, sulle coste orientali della Groenlandia, si trova la Warming Island (‘l’isola del riscaldamento globale’), riconosciuta come tale nel 2005, quando il ghiacciaio che la univa alla terraferma, ritirandosi a causa dell’aumento della temperatura globale, ne provocò il definitivo distacco.

Quello del riscaldamento globale è uno dei fenomeni che appare oggi in cima alla lista delle principali emergenze ambientali del nostro pianeta. Il progressivo aumento della temperatura terrestre è dovuto all’emissione nell’atmosfera di crescenti quantità di gas serra, strettamente correlate ad attività umane industriali e a politiche economiche imperialiste. Tra gli altri fenomeni antropogenici di mutamento ambientale, la comunità scientifica annovera l’inquinamento (con l’immissione nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo di sostanze contaminanti), il buco dell’ozono, l’effetto serra, l’elettrosmog e l’estinzione di numerose specie naturali (con i suoi annessi fenomeni di deforestazione e desertificazione).

La portata di tali fenomeni ha convinto la maggioranza quasi assoluta della comunità scientifica (parliamo del 97%) a parlare di una nuova vera e propria era geologica, successiva all’Olocene, di cui attualmente le attività industriali dell’essere umano rappresenterebbero appunto i motori costitutivi delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta: questa nuova era è definita «Antropocene», termine coniato negli anni anni ’80 dal biologo Eugene F. Stoermer e diffuso nei 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, con la pubblicazione del suo saggio Benvenuti nell’Antropocene.

Tuttavia la riflessione sugli effetti geologici delle attività industriali sull’ambiente ha portato alcuni sociologi, filosofi e analisti politici a indagare le possibili cause storiche del fenomeno. La postulazione di una colpa universale dell’uomo (in quanto specie) non tiene conto infatti delle ragioni storiche e sociali sottese, incentivando di fatto un processo di deresponsabilizzazione collettiva e ignorando del tutto il discorso sui modelli culturali e sociali tramite cui l’essere umano si è sviluppato nelle diverse epoche.

Se infatti per alcune culture non occidentali il rapporto con la natura è paritario e di profonda comunione e alleanza, per quelle tecnicamente più avanzate la netta separazione tra natura e cultura è condizione necessaria a garantire la propria sopravvivenza e il proprio modello di sviluppo. A tal proposito il sociologo Jason W Moore suggerisce di sostituire il termine «Antropocene» con quello di «Capitalocene». Secondo Moore e i suoi sostenitori, la teoria antropocenica, infatti, assumendo l’umanità come totalità omogenea e indistinta, indurrebbe in una vera e propria mistificazione della storia, poiché tralascerebbe di fatto l’analisi della relazioni di potere e dei rapporti di capitale scaturiti da un preciso modello economico (appunto quello capitalistico, sorto nel XVI secolo in Occidente, che avrebbe radicalmente mutato il rapporto tra uomo e natura). Nell’ottica di Moore, capitale e natura si troverebbero pertanto in una relazione dialettica, mutando e influenzandosi a vicenda.

L’oggetto di critica della teoria capitalocenica non sarebbe dunque la storia dell’umanità (in quanto specie), ma quella del capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, con l’obiettivo ultimo di individuare le ragioni storiche e politiche che hanno portato allo sviluppo dell’attuale crisi ambientale.

Tra i sostenitori della teoria capitalocenica figura uno dei più importanti filosofi marxisti tedeschi, c professore di Scienze Politiche presso l’Otto-Suhr-Institut dell’Università Libera di Berlino e co-direttore del Journal for critical sciences. Abbiamo deciso di fargli qualche domanda.

Domande e risposte

Dario Giovanni Alì: Attraverso la teoria dell’Antropocene, gli scienziati hanno segnato il momento di inizio di una nuova era geologica, ponendo particolare attenzione a tutti quei fenomeni geologici distintivi della nostra attuale crisi ambientale: gli inediti livelli di CO2 presenti nella nostra atmosfera e il conseguente fenomeno del riscaldamento globale, le estinzioni di massa di svariate specie, l’aumento del livello dei mari ecc. Nonostante ciò, il termine “Antropocene”, prendendo in considerazione solo le cause e gli effetti geologici di questa crisi, rischia di indurre in una vera e propria mistificazione storica: considera infatti l’umanità (intesa in quanto specie) responsabile dei mutamenti ambientali e globali. A tal proposito, invece, perché il termine “Capitalocene”, coniato da Jason W Moore, sembra più appropriato a descrivere proprio quei rapporti socioeconomici e quelle relazioni di potere che restano fuori dalla teoria antropocenica?

Elmar Altvater: Non c’è alcun dubbio sul fatto che nel corso degli ultimi secoli il genere umano abbia trasformato la Terra in qualcosa di profondamente diverso rispetto al passato. I mutamenti sono evidenti e incisi nelle sfere terrestri, nella biosfera per via dell’influenza degli esseri umani sull’evoluzione, nella litosfera a causa degli effetti delle attività umane sulla struttura sedimentaria della crosta terrestre ecc. Per questo motivo il 29 agosto 2016 l’International Geological Association ha proclamato la fine dell’Olocene e l’inizio di una nuova età della storia terrestre. A seguito di una proposta fatta all’inizio del nuovo millennio dal premio Nobel Paul Crutzen e da altri scienziati naturali, questa nuova età è stata definita come Antropocene. Non vi è alcuna teoria dietro a questa asserzione, e il nome riflette semplicemente l’empirico factum brutum di una profonda influenza del genere umano sulle sfere del pianeta Terra, nello specifico e in modo più sensibile sull’atmosfera, attraverso l’effetto serra. Non andrebbero dimenticati nemmeno gli effetti dell’azione umana sulla biosfera, l’idrosfera, la criosfera ecc., che si sommano al crescente impatto dell’uomo sulla Terra: l’estinzione delle specie, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento delle calotte artica e antartica ecc. Nel complesso significa che per la prima volta nella storia terrestre, cioè in più di 4 miliardi di anni di vita, l’essere umano ha dimostrato di essere in grado di mutare l’evoluzione naturale del pianeta Terra.

Tuttavia, l’umanità rappresenta davvero quell’attore collettivo responsabile del drammatico cambiamento globale? Ovviamente l’umanità non è un’unica entità che agisce collettivamente, ma è invece suddivisa in uomini e donne, in nazioni, tra cui molte sono povere e deboli e alcune ricche e molto potenti. Esistono classi sociali e differenze o divisioni etniche ecc. L’impatto di differenti classi sociali, nazioni e sessi sulla natura del pianeta Terra è diverso. È questa la ragione per cui vi sono delle perplessità sull’appropriatezza o meno del concetto di Antropocene. Alcune autrici femministe preferiscono l’etichetta “Fallocene”, per via della predominanza dell’influenza maschile sulla Terra. Altri parlano di “Necrocene” a causa della tragica accelerazione dell’estinzione delle specie sulla Terra. In modo ironico Donna Haraway ha proposto il termine “Chthulucene” poiché non solo gli esseri umani determinano la direzione dell’evoluzione planetaria ma anche altri importanti attori non umani. Inoltre secondo alcuni autori l’Antropocene tra i suoi effetti collaterali negativi avrebbe il Misantropocene.

La società internazionale geologica rinuncia a tali questioni. I suoi membri sono in cerca di “segni” geologici significativi all’interno dei depositi della crosta terrestre e nelle altre sfere del pianeta, per valutare lo stato in cui si trova la Terra e il nome da dare a questa nuova età. Il caso del concetto di “Capitalocene” è diverso. Non sono l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, a rappresentare le dramatis personae, e nemmeno gli altri esseri viventi. Tuttavia, uomo e donna agiscono come esseri sociali all’interno di un dato sistema sociale, e la costruzione sociale dominante del XX secolo è il capitalismo. Quando si schiera a favore del termine “Capitalocene” al posto di quello di “Antropocene”, Jason W Moore ha in mente proprio questo. Forse è stato il primo a utilizzare questo termine all’interno di una pubblicazione scientifica. Tuttavia si sentiva “nell’aria” ed era già stato usato da altri. L’aspetto fondamentale è che il concetto di Capitalocene include la costruzione sociale del capitalismo, così come l’accumulazione capitalistica, all’interno della trasformazione geologica della Terra. In linea teorica ciò conduce in maniera diretta al concetto marxiano del “duplice carattere” di ogni azione economica, del lavoro e della produzione, dello scambio, della distribuzione o del consumo. Trasforma materia ed energia, come per esempio la natura, e in modo coincidente trasforma il valore producendo plusvalore.

G. A: La Rivoluzione Industriale del XVIII secolo è considerata da molti scienziati come il momento d’inizio dell’Antropocene. Tuttavia un primo momento chiave di svolta nel rapporto tra uomo e natura risale probabilmente alle origini del capitalismo, nel XVI secolo, quando si verificò una netta separazione tra l’uomo, da un lato, e una natura oggettivata, dall’altro. In che modo – se è possibile – le pratiche artistiche sono in grado di ricucire questo strappo tra uomo e natura e generare nuovi modelli di conoscenza e consapevolezza?

A.: Si tratta di una questione determinante. Il discorso sull’Antropocene deve essere inteso come una sfida per la comprensione di sé come individui, come esseri sociali e come parti umane del pianeta, estremamente distinte e per lo più natura non umana. Pertanto la relazione sociale tra uomo e natura è importante. Occorre interpretare tale relazione come il complesso metabolismo dell’uomo con la natura. È impossibile un’esistenza umana al di là del circuito metabolico di input e output, di nutrimento e scarto, di sostanze nutritive ed emissioni ecc. Tuttavia dobbiamo ricordarci il significato cruciale della categoria marxiana di “duplice carattere” del lavoro, e in ultima istanza di tutti i processi economici all’interno di una costruzione sociale capitalista. Tutte le azioni umane al medesimo tempo trasformano materia ed energia, per esempio nella produzione agricola o nell’estrazione di carbone o di petrolio, o nella produzione industriale, e si tratta di trasformazioni di valore, come per esempio la produzione di valore e plusvalore. Pertanto il metabolismo dell’uomo con la natura è guidato dal meccanismo capitalista di plusvalore e dalla sua accumulazione. È questo il motivo principale per cui lo sviluppo economico emerge come una potente norma della società in grado di penetrare tutti i sottosistemi della vita sociale.

Dovremmo tenere presente che questa, all’interno della storia umana, è pur sempre una novità. Uno sguardo alle statistiche a lungo termine del millennio, realizzato dall’OECD nel suo Millennium Report del 2001, compilato dallo studioso di statistica Angus Maddison, mostra che nel corso dei secoli il tasso di crescita economico nella storia dell’uomo è sempre stato vicino allo zero. La stagnazione era un fenomeno normale, e i tassi di crescita inferiori non rappresentavano il segno di una crisi, di un cattivo risultato economico o di un fallimento delle politiche economiche. Soltanto a partire dalla rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII secolo i tassi di crescita aumentarono di una media globale del 2% annuo. Le conseguenze di ciò furono rivoluzionarie. Tra una generazione e l’altra, il reddito pro capite medio raddoppiò. L’impatto sulle condizioni di vita, sull’esperienza quotidiana del tempo e dello spazio, e quello sulle ideologie furono enormi, molto più incisivi di quelli della rivoluzione francese o di quella russa.

A causa dell’influenza crescente di coloro che guidavano il capitalismo anche il metabolismo dell’uomo con la natura si espanse. Di conseguenza ricollegare l’inizio dell’Antropocene a un evento in particolare, a un “segno” storico, non ha alcun senso. Esso emerge infatti da un lungo processo storico che si svolge nel corso di millenni e che diventa maturo nell’Olocene. Nicholas Georgescu-Roegen, uno dei pochi economisti moderni che assume le fondamenta bio-fisiche dei processi economici, parla di due «Rivoluzioni prometeiche» nella storia dell’uomo. La prima avviene all’inizio dell’Olocene. Si tratta della rivoluzione neolitica dell’agricoltura stanziale che sostituisce la lunga era di caccia e raccolta. La seconda si verifica invece nel XVIII secolo, quando il genere umano comincia a dipendere energeticamente quasi al 90% dai combustibili fossili. Le fonti esterne di energia, come ad esempio le radiazioni solari, sono state sostituite da una fonte interna, le riserve fossili situate nella crosta terrestre, dapprima il carbone, in seguito petrolio e gas. Sfortunatamente le emissioni di combustibili fossili e della loro combustione rimangono nelle sfere terrestri, soprattutto nell’atmosfera. Le conseguenze sono funeste: la possibilità di un collasso climatico.

È ragionevole distinguere alcune fasi nel passaggio dall’Olocene all’Antropocene. La storia moderna antropocenica dell’umanità ha inizio con la rivoluzione neolitica e con i suoi effetti sulla cultura e le grandi civiltà moderne, soprattutto in Asia e Medio Oriente. La fase successiva è costituita dalla nascita delle grandi religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e l’islam. Esse danno forma alla particolare logica dell’accelerazione nel tempo e dell’espansione nello spazio. Il risultato è lo sviluppo della scienza, di una specifica razionalità di conquista della Terra (anche fisica) e di cattura degli esseri umani e delle risorse a partire dal «lungo XVI secolo», com’è stato definito da Fernand Braudel. Vi sono buone ragioni per affermare che l’Antropocene abbia inizio con l’emergere della modernità e del capitalismo, all’epoca del Rinascimento.

Infatti, la fase successiva è quella della rivoluzione industriale, cioè il momento in cui la produzione capitalista di plusvalore assoluto e la sussunzione formale del lavoro (e della natura) sotto il dominio capitalista sono state trasformate in produzione di plusvalore relativo e sussunzione reale del lavoro (e della natura) sotto il Capitale, per usare le parole di Karl Marx.

Quella successiva è la fase della cosiddetta Grande Accelerazione, che si verifica dopo la seconda guerra mondiale. Le emissioni presenti in tutte le sfere del pianeta aumentano fino a un carico eccessivo ben oltre “i confini dello sviluppo”. Non c’è da stupirsi che lo studio del 1972 del Club di Roma sia stato così affascinante. Ancora più importante, comunque, è la capacità umana di distruggere il pianeta utilizzando l’arsenale di bombe atomiche e a idrogeno prodotte dalle superpotenze del pianeta. Il vero dominio del pianeta oggi permette anche la sua distruzione fisica e l’autodistruzione del genere umano. Di certo ciò segna una nuova era della storia umana e planetaria.

G. A.: Uno dei modi tramite cui il capitalismo sembra interessarsi alle questioni ecologiche è il cosiddetto «ecocapitalismo» (o “capitalismo verde”), una visione politica ed economica che estende il concetto di “capitale” all’intero ambiente naturale, con l’obiettivo di indicare le risorse naturali come uno strumento da usare in modo sostenibile e all’interno di un’economia di libero mercato. Possono capitalismo ed ecologia coesistere ed essere compatibili? O piuttosto l’ecocapitalismo rappresenta solo un ulteriore tentativo di sussumere la grande questione ecologica nel capitale?

A.: Visto dalla logica del capitalismo, il pianeta appare come un deposito di risorse e una miniera di inutili emissioni solide, liquide o gassose. Ma non tutto il mondo fa parte di questo deposito, sulla Terra ci sono molte erbacce inutili. Le risorse utili costituiscono l’obiettivo per le strategie del capitalismo di trasformare la natura per quanto redditizia in valore, di creare capitale naturale al di fuori della natura. Vi sono ancora economisti e politici ‘verdi’ che interpretano la trasformazione della natura in capitale come un positivo atto ecologico di difesa ambientale. Il concetto di green economy, di un capitalismo ‘verde’, non è altro che un tentativo ecologico di riconciliare economia ed ecologia, per giustificare la «liberazione del carbonio» come la definisce McKenzie Wark in Molecular Red. Dobbiamo considerare che di un milione d’anni di presenza umana sulla Terra solamente cinquecento anni hanno visto una coesistenza tra uomo e carbonio. Oggi si presenta come necessaria la cattura dell’anidride carbonica per arrestare l’impatto negativo che ha sul clima. La questione decisiva è se la cattura dell’anidride carbonica debba avvenire prima della combustione o, dopo, in forma di CO2. Si tratta solo in parte di una questione di natura tecnica. In fondo, pone i modelli di produzione e consumo in cima all’agenda politica: «Ende Gelände».

G. A.: In Anthropocene or Capitalocene? Donna Haraway presenta una teoria chiamata Cthulhucene. Secondo Haraway «gli esseri umani non sono gli unici attori importanti» coinvolti nei processi di trasformazione, «accanto a tutti gli altri esseri in grado solo di reagire», ma «sono le altre forze biotiche e abiotiche di questa Terra a essere la main story». Tale teoria sembra prendere in prestito alcuni elementi di certa letteratura visionaria e fantascientifica, e presenta una realtà ipercomplessa in cui vi sono interazioni (o intra-actions per usare le parole di Karen Barad) co-costitutive tra ogni cosa e ciascuna creatura. Come analista politico ed economista che cosa ne pensa di questa teoria?

A.: Prima le cose importanti, e ciò significa tradurre il linguaggio di Haraway, Barad e altri in un discorso che possa essere riconnesso ad altri discorsi comuni alle scienze e alle arti. Fatto questo, il concetto di «intra-action» è molto simile a quello hegeliano (ed engeliano) di Gesamtzusammenhang, o al concetto di totalità negli scritti di Marx. Tali concetti sono totalmente anti-individualistici e persino anti-neoliberali. Tuttavia le conseguenze politiche dipendono dalla visione del sistema sociale, del mondo contemporaneo e futuro. Pertanto include necessariamente elementi utopici (o distopici).

G. A.: A giugno 2017, il 45° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi siglati da 195 paesi a dicembre 2015 con l’obiettivo di ridurre le emissioni annuali di CO2 e arrestare il fenomeno del riscaldamento globale. Questa notizia, che potrebbe causare disastrose conseguenze sul clima, è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali dando inizio a una serie di proteste in Europa e in USA. Tuttavia, generalmente i mass media, soprattutto in Italia – un paese poco attento alle questioni ambientali –, affrontano gli argomenti che riguardano l’ambiente con superficialità o con eccessivo sensazionalismo. Pensare alla crisi ecologica e a quella finanziaria come strettamente connesse l’una all’altra può costituire un modo per stimolare l’interesse pubblico nei confronti delle tematiche ambientali (ma a questo punto diremmo anche politiche e sociali)? Il sistema capitalistico può davvero essere rimesso in discussione e sconfitto? Una volta individuate le cause di questa crisi, che cosa possiamo fare per contrastare i suoi effetti?

A.: Hai ragione nel menzionare la comune origine delle crisi finanziaria e climatica. Si tratta di una delle ripercussioni del “duplice carattere”, che Marx delinea come punto cruciale («der Springpunkt») nell’analisi del lavoro del sistema capitalista. A causa del duplice carattere è impossibile concepire la merce o il denaro e il credito come fenomeni virtuali. Si tratta invece di fenomeni realmente esistenti (e in modo coincidente nella loro struttura sociale con tutte le conseguenze, incluso il feticismo della merce e del denaro). Ciò significa che una merce esiste come cosa materiale e fisica e come relazione sociale immateriale. Tuttavia entrambe le facce della merce sono reali. La crisi finanziaria irrompe per via dello sviluppo contrastante di benessere e debito, di capitale reale e capitale monetario, del mondo del lavoro e di quello della speculazione. I crediti monetari oltrepassano il reale benessere monetario prodotto, di modo che i crediti monetari o finanziari vengono cancellati. Quando le perdite diventano un fenomeno di massa, scoppia la crisi. Aumenta la disoccupazione, così come il numero di bancarotte, il capitale perso diventa visibile e quantificabile, come ad esempio la gradita riduzione delle emissioni di CO2.

Il benessere monetario può essere prodotto solo trasformando materia ed energia e perciò producendo CO2 e altre emissioni. Dato che la vera accumulazione non può essere fermata a causa dei fautori del capitalismo che applicano il sistema per produrre surplus, persino le emissioni di CO2 tecnicamente possono essere ridotte. Tuttavia, come già sappiamo, i margini tecnici della manovra sono limitati. Il duplice carattere è importante anche nei riguardi della soluzione alla crisi. Vi è l’alternativa tecnica di intervenire sul metabolismo grazie alla geoingegneria, mettendo in pratica modelli di gestione delle radiazioni o di cattura e deposito di anidride carbonica. Paul Crutzen, che ha coniato il termine Antropocene, è un fervido sostenitore della geoingegneria. Non a caso. Tecnicamente il genere umano ha trasformato il mondo nel pianeta antropocenico. Il genere umano è inoltre responsabile dei cambiamenti, e l’uomo è in grado di riparare il danno commesso. Tuttavia vi sono seri dubbi che gli interventi o le «intra-azioni» umane riescano ad avere successo su scala planetaria. Qui, come in molte altre aree dell’azione sociale, la portata conta. Con l’incremento di scala, gli investimenti negli impianti di geoingegneria aumentano, così come, secondo la logica dei profitti, la forza del capitale. La geoingegneria non è pertanto sostenibile né socialmente né ecologicamente.

Tuttavia, a causa del duplice carattere vi è un’altra via d’uscita dallo stallo della crisi antropocenica e geopolitica. La vediamo all’orizzonte quando interpretiamo l’Antropocene come Capitalocene. Questo perché la crisi climatica, l’estinzione delle specie, le minacciose catastrofi atomiche e le guerre non possono essere intese come un risultato dell’azione umana in quanto tale. La crisi del nostro mondo contemporaneo e antropocenico va intesa come la crisi della forma sociale, dell’insieme di forme sociali (come ad esempio della costruzione sociale) e dei suoi modelli di produzione. Pertanto la costruzione sociale e ogni sua emanazione possono e devono essere cambiate per superare le molteplici crisi capitaloceniche del sistema sociale e della natura del pianeta Terra, come ad esempio la crisi economica, finanziaria e sociale dell’accumulo di capitale e la propensione alla crisi del clima, dell’evoluzione, delle acque globali e della cultura umana. I primi passi per mettere in salvo il pianeta dal disastro dell’Antropocene vengono fatti all’alba di una rivoluzione.

Questo articolo, ripubblicato da Sbilanciamoci.info, è raggiungibile nella pagina di Kabulmagazine.com, dalla quale lo abbiamo ripreso

Uno degli argomenti più caldi in discussione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP23), tenutasi a Bonn tra il 6 e il 17 novembre, sono stati gli aiuti finanziari per coprire i danni e le perdite (loss & damage) legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Questione urgente e troppo a lungo rimandata, divide i Paesi sviluppati e in via di sviluppo in una lotta che resta irrisolta. C’erano molte aspettative per quest’anno in cui le Fiji avevano la presidenza della conferenza, dato che le isole del Pacifico sono una tra le aree del mondo più colpite dal riscaldamento globale e a rischio di scomparsa per l’innalzamento del livello dei mari. Nonostante ciò, la questione è rimasta irrisolta, rimandata al 2018.

Azioni di persuasione non sempre lecite per convincere, con successo, i nostri governanti e la Commissione Europea a continuare una politica energetica basata sul gas, che è tutt'altro che un' energia pulita.

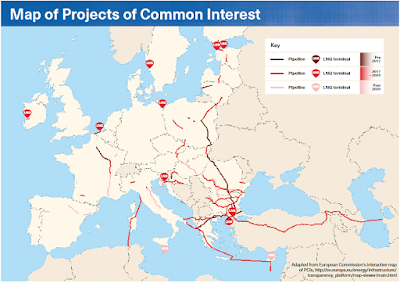

L’articolo ripreso su eddyburg dall’open democracy riporta alcune delle tante azioni di “lobby”, ampiamente descritte nel rapporto, messe in campo dall’industria del gas. Queste comprendono tangenti per ingraziarsi i politici europei, elargite con soldi riciclati attraverso il paradiso fiscale azerbaigiano nonchè azioni apparentemente più morbide, come le pressioni fatte a istituzioni accademiche in cambio di collaborazioni varie, la sponsorizzazione di eventi culturali e sportive. L’Azerbaijan è noto per le violazioni dei diritti umani, la repressione dell’opposizione, e la sua “diplomazia del caviale" che con abbondanti doni, da tappeti di seta a oro, argento e chili di caviale, si compra sia il silenzio sull’infrangimento dei diritti umani che l’appoggio alla costruzione del Trans Adriatic Pipeline (TAP), uno dei mega progetti in previsione (vedi la mappa qui sotto) per allargare l’approvvigionamento e consumo di gas.

|

| Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory |

Una lobby che ha dato i suoi frutti! Infatti la Commisssione Europea e i governi nazionali, anziché trasformare il sistema energetico in direzione del vento, del sole e soprattutto della riduzione del consumo di energia, hanno sostenuto, approvato e finanziato l’espansione della fornitura di gas.

Il TAP è un progetto iniziato a metà 2016 per la costruzione di un gasdotto che trasporterà il gas dall'Azerbaijan all’Europa, attraversando la Turchia - dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline - la Grecia settentrionale, l’Albania e l’Adriatico per poi approdare in Puglia, collegandosi alla rete nazionale. I lavori sono gestiti da un consorzio di aziende, tutti colossi dell’energia: Bp, Socar, Snam, Fluxys, Enags e Axpo.

«Una volta realizzato, costituirà il collegamento più diretto ed economicamente vantaggioso alle nuove risorse di gas dell’area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meridionale del Gas, una catena del valore del gas lunga 4.000 chilometri, che si snoderà dal Mar Caspio all’Europa.» (dal sito della TAP: www.tap-ag.it/).

Ma vantaggioso per chi? Non certo per i cittadini.

Ad aprile un’ inchiesta dell’ Espresso, che aveva potuto esaminare i documenti riservati della Commissione Europea, aveva già rivelato come il progetto celava il riciclaggio di denaro mafioso con la compiacenza dei governanti e ovviamente di tutte le ditte coinvolte. Qui il link all’articolo, già ripreso da eddyburg.

La questione più spaventosa di questo intrigo tra affari, mafia e potere politico è che questa scelta costringerà l’intera Europa a protrarre per oltre 40-50 anni la sua dipendenza dai combustibili fossili, con conseguenze disastrose per il clima, le comunità locali e per i territori lungo tutta la tratta del gas, infrangendo gli impegni presi in materia di cambiamenti climatici ed energia pulita.

Il gas – nella sua forma convenzionale o quella ora più gettomata derivante da giacimenti non convenzionali in argille (fracked gas) - sebbene sia una fonte energetica più pulita del petrolio appartiene alla lista dei combustibili fossili e responsabile dell’incremento del cosiddetto effetto serra.

Il processo di estrazione dei fracked gas richiede alti volumi di acqua e prodotti chimici inquinanti, ha impatti particolarmente negativi sui territori e comunità locali. Ma anche l’estrazione del gas convenzionale provoca seri problemi in quanto favorisce la formazione di dissesti geologici. Per esempio nei Paesi Bassi il governo è stato messo sotto pressione per ridurre l’estrazione di gas dal campo di Groningen dopo ripetuti terremoti che hanno danneggiato migliaia di case.

Anche l'impatto sul clima è enorme. Nonostante il gas viene spacciato dalla lobby, dalla Commissione Europea e dai governi nazionali come “energia pulita” e “un ponte verso l’energia rinnovabile” esso rimane un dannosissimo combustibile fossile. È vero che quando brucia emette meno anidride carbonica rispetto al carbone, ma essendo il gas naturale composto in gran parte da metano, si verifica che il suo impatto, in arco di tempo di 10 anni sia 100 volte di più dannoso della CO2. Inoltre c’è una grande perdita nel trasporto e tariffe più alte di quanto stimate in precedenza. Lo scienziato Americano Robert Howarth ha affermato che "il gas naturale è un ponte verso il nulla".

Infine i danni causate dalle infrastrutture stesse. Le campagne “Platform” e “Re:Common” hanno documentato numerose violazioni lungo la rotta dal Mar Caspio all’Europa. Ma in Azerbaijan, dove inizia il gasdotto, quelli che tentano di denunciare il progetto sono finiti in carcere o assoggettati a dura repressione.

Non mancano le proteste in Italia, il Comitato No Tap cerca da tempo di fermare il progetto. Anche se la Commissione europea, il governo italiano e la società Tap dicono che i cittadini e le autorità locali, si sono mosse troppo tardi, le opposizioni si sono fatte sentire sin dal 2011. Su eddyburg abbiamo pubblicato un articolo a questo proposito: “No Tap, la lunga storia dell'opposizione al gasdotto pugliese”.

Proprio di recente, anche il ricorso della Regione Puglia non è stato ascoltato. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato, quindi la costruzione proseguirà. Il governatore della Puglia accusa il governo di avere agito senza l’intesa della regione e dei suoi abitanti in un progetto in cui "La prepotenza di questa scelta è sotto gli occhi di tutti", ed è calpestata "la volontà delle popolazioni che non accettano, giustamente, l'approdo del gasdotto" vicino a una delle spiagge più belle del Salento (Repubblica.it, 10 ottobre 2017). La Puglia accusa il governo – nella fattispecie il ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha autorizzato la costruzione dell'opera - di non avere intrapreso nessuna trattativa per trovare una soluzione condivisa, in particolare sul punto di approdo del gasdotto, ma la Consulta ha ritenuto non ammissibili i motivi del ricorso.

il Fatto Quotidiano, 31 ottobre 2017. Ferruccio Sansa intervista il meteorologo Luca Mercalli sui cieli colorati e gli inquinamenti dell'aria che respiriamo. (p.d.)

il manifesto, 29 ottobre 2017. Due incontri paralleli a Milano che esprimono un grande conflitto della globalizzazione capitalista: quello tra gli sfruttatori dell'acqua, che vogliono diventare più potenti, e quello degli assetati o sfrattati, che vogliono sopravvivere.

Il 5 e il 6 novembre si svolgerà a Milano l’incontro dei ministri della salute del G7.

Gli argomenti in agenda sono: le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici, al quale verranno dedicate 3,5 ore di discussione; la salute della donna e degli adolescenti 1,5 ore, e la resistenza antimicrobica 1 ora. Tempi sufficienti, secondo i ministri, per arrivare ad una solenne dichiarazione finale su questioni la cui rilevanza è fondamentale per il futuro dell’umanità. Considerato che a quei tavoli siederanno i massimi responsabili dell’attuale modello di sviluppo è fin troppo facile immaginare che, al di là delle parole, vi sarà il vuoto.

Decine di associazioni impegnate in difesa della salute a livello locale, nazionale e internazionale hanno costituito il comitato «Salute senza padroni e senza confini» e, insieme al Gue, gruppo parlamentare «Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica» e al gruppo consiliare «Milano in Comune», hanno organizzato a Milano due iniziative.

Sabato 4 novembre un «Forum internazionale per il diritto alla salute e l’accesso alle cure»

Domenica 5 novembre si svolgerà un incontro tra i movimenti italiani attivi nella difesa della salute per organizzare insieme delle campagne nazionali. I temi del Forum sono: «la disuguaglianza sociale come determinante di malattie», nel 2012 l’effetto Glasgow aveva dimostrato come il tasso di mortalità fosse strettamente correlato alle condizioni sociali della popolazione, l’Istituto Mario Negri ha documentato lo stesso fenomeno a Milano.

«L’accesso alle cure», il 50 % delle persone colpite dal virus Hiv nel mondo ne sono prive e l’accesso ai farmaci salvavita non è più garantito nemmeno nel mondo occidentale come testimonia la vicenda del Sofosbuvir per l’epatite C.

«La privatizzazione dei servizi sanitari» vera preda del mercato globale ma anche locale come dimostra, ad esempio, il tentativo della Regione Lombardia di sostituire, nell’assistenza a 3.350.000 cittadini con patologie croniche, il medico di famiglia con un gestore, società per lo più private finalizzate al profitto.

E infine «Le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici». Amitav Gosh, noto romanziere bengalese, ha recentemente pubblicato un saggio: «La Grande Cecità», quella dei cambiamenti climatici. L’accusa è, alla letteratura mondiale, di essere centrata su l’umano e i suoi diritti, e di aver ignorato il «non umano», indifferente ai destini della terra, dell’acqua e dell’aria, relegati tutti nella letteratura di serie B: la fantascienza. Eppure di cambiamenti climatici ci si ammala e si muore; per l’Oms potrebbero provocare 12,6 milioni di decessi tra il 2030 e il 2050. 250.000 morti in più ogni anno: per malnutrizione, malaria, diarrea. 20.000 morti per colpi di calore nella sola Europa. A questi numeri andrebbero aggiunti i morti per la maggior concentrazione di inquinanti nell’atmosfera dovuti all’assenza di piogge: 500.000 deceduti in Europa, 90.000 in Italia e 9 milioni nel mondo.

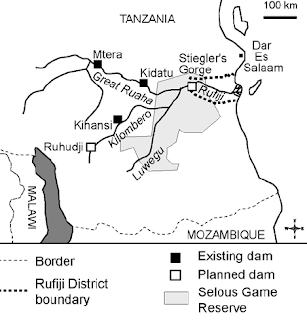

Ma la vera tragedia del cambio climatico è l’acqua. Siccità e alluvioni agiscono pesantemente nel ridurne la sua disponibilità. Nel 2050 verrà a mancare il 50% del necessario e a farne le spese saranno i poveri della Terra, i 900 milioni di persone prive di acqua potabile. La corsa all’accaparramento delle terre fertili e degli invasi da parte delle multinazionali e dalla Cina e dall’Arabia saudita è da tempo iniziata e i mutamenti climatici l’accentueranno sempre più. Le grandi dighe prolificano in Asia e in Africa con il loro seguito di profughi e di guerre e le multinazionali degli acquedotti Suez – Veolia – Thams Water – Rwe ecc.. premono con maggior forza per la privatizzazione dei rubinetti di tutto il mondo.

Le stime dell’alto commissario delle Nazioni Unite parlano di 79 guerre in corso per cause ambientali e appropriazione di risorse. Nella guerra del Kashmir (100.000 morti) ci sono le dighe sul fiume Indo e la concorrenza tra India, Pakista, Cina. L’Egitto è una polveriera di 90 milioni di persone che vivono attorno al Nilo aggredito dalle dighe dell’Etiopia. La guerra in Siria avviene dopo 5 anni di siccità e di dighe turche sul Tigri. Le guerre ai kurdi hanno acqua e petrolio sullo sfondo.Nella contabilità mondiale 3 miliardi di persone sono considerati da «qualcuno»: insostenibili esuberi.

Beni comuni salute del pianeta e salute pubblica vanno insieme e vanno collocate in cima alle nostre priorità.

Vittorio Agnoletto comitato «Salute senza padroni e senza confini». Emilio Molinari contratto mondiale dell’acqua

Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)

Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)

Il G7 Agricoltura, sotto gli auspici della presidenza italiana, apre le porte sabato 14 ottobre a Bergamo. Una due giorni per avviare «un confronto internazionale di grande rilievo sulle azioni e sulle responsabilità da esercitare in campo agricolo e alimentare, per produrre meglio sprecando meno e garantire livelli di sostenibilità sempre maggiori al futuro dell’agricoltura globale», come scrive il ministro Maurizio Martina sul sito http://agriculturabg.it/. Un vertice che ha avuto un lungo prologo la settimana passata, con convegni, incontri e laboratori, mercati e degustazioni in città che -sulla spinta dell’Expo di Milano- parlano di “diritto al cibo”, “sostenibilità e giustizia”, “cibo più giusto e sicuro”.

Un vocabolario che sembra incompatibile con altre scelte portate avanti dal Governo, come spiega Roberta Maltempi, coordinatrice della “Rete bergamasca per l’alternativa al G7”. «Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, autostrade come la Brebemi e altre opere che cementificano la terra, mettono a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese e la salute dei cittadini. O ancora, un Governo che non mette in discussione le multinazionali dell’agrobusiness, responsabili dell’insicurezza alimentare, della desertificazione e della deforestazione e perdita di biodiversità».

Per la Rete alternativa -nata la scorsa primavera quando si è saputo che il ministro Martina, originario di Calcinate (Bg), avrebbe portato il G7 nella sua città -, «l’agrobusiness e l’agroecologia non sono compatibili. Fin dall’inizio abbiamo capito che il G7 di Bergamo avrebbe fatto leva sui percorsi ecosostenibili già attivi in città, come il distretto di economia solidale, ma proponendo questi come complementari a un sistema industriale distruttivo, anziché come reale alternativa -spiega Roberta-. Noi crediamo che si debba invece guardare alla sovranità alimentare e all’autodeterminazione dei popoli come modello alternativo all’intero sistema economico».

La caratteristica della Rete alternativa è quella di essere una comunità trasversale, che in questi mesi è stata capace di tenere insieme «il mondo -molto vivace nella nostra Provincia- dell’agricoltura biologica, dei piccoli produttori, dei gruppi d’acquisto solidale, che difendono un’agricoltura sana e naturale, con altre realtà che stanno praticando il mutualismo per affrontare la crisi e si pongono il problema di poter garantire a tutti l’accesso al cibo -spiega Roberta-. C’è il mondo cattolico, i sindacati di base, le associazioni locali e le reti di economia solidale», per 93 adesioni alla Rete da tutta Italia.

Insieme, hanno costruito un programma di tavole rotonde e momenti trasversali di confronto che si svolgeranno nel fine settimana per “svelare i lati oscuri del sistema agro industriale e proporre un’alternativa”. Le giornate del G7, infatti, vogliono essere solo “un pretesto per rafforzare una rete che costruisca sui territori pratiche di agricoltura sostenibile e mutualismo”.

Il forum alternativo si svolgerà all’Edoné Bergamo di Redona; si aprirà con una plenaria sabato 14 ottobre alle 9.00 sul tema “agrobusiness vs agroecologia” e si chiuderà con una manifestazione a Bergamo, domenica con concentramento alle 14.00 nel piazzale della stazione.

Agricoltura, mutualismo, lavoro e montagna saranno le quattro parole chiave del meeting all’Edoné, uno spazio che in questi giorni sarà animato anche da musica e convivialità attorno al cibo, con il mercato delle aziende bio e i banchetti delle associazioni locali.

In contemporanea, i “grandi 7” discuteranno “due grandi temi in agenda: la tutela degli agricoltori dalle crisi, dovute anche alle calamità naturali e ai cambiamenti climatici e le migrazioni e la sicurezza del cibo per una popolazione mondiale in crescita”. Una realtà fotografata anche dal report Fao 2017 “The state of food security and nutrition in the world” -in uscita in occasione del “World food day” del 16 ottobre-, nel quale si sottolinea il grave aumento della fame nel mondo: oggi colpisce l’11% della popolazione.

«Oltre ad aumentare la percentuale della popolazione mondiale che soffre di fame cronica a causa della malnutrizione - si legge nel report -, il numero di persone che soffre la fame è aumentato da 777 nel 2015 a 815 milioni». Tra le cause, le carestie in Sud Sudan, i conflitti in Nigeria, Somalia e Yemen, siccità e inondazioni legate al cambiamento climatico. «Negli ultimi 10 anni il numero di conflitti violenti è aumentato significativamente in tutto il mondo - scrive la Fao -, in particolare in paesi già toccati da una insicurezza alimentare, colpendo duramente le comunità rurali con un impatto negativo sulla produzione e la disponibilità di cibo».

Reset.it, 6 ottobre 2017. Il rapporto fra cambiamenti climatici, accesso alle risorse, giustizia globale, accentramento del potere e corsa agli armamenti analizzato da Amitav Ghosh. (p.d.)

Conosciamo Amitav Ghosh come un romanziere, probabilmente uno dei più grandi scrittori indiani contemporanei. Ghosh però è anche uno studioso, e la sua formazione di antropologo è visibile nel rigore della documentazione in ogni suo romanzo. Ghosh è anche un giornalista, autore di alcuni bellissimi reportage e di numerosi saggi.

È un lungo saggio anche il suo ultimo libro, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, che tratta di come la cultura, e in particolare la letteratura, reagisce alla drastica trasformazione dell’ambiente in cui viviamo. Un cambiamento globale e profondo, che ormai è sotto i nostri occhi. Basti pensare agli eventi degli ultimi mesi: la siccità in Italia, l’ondata di caldo battezzata Lucifero, le disastrose alluvioni in Asia Meridionale, una serie di uragani nel golfo del Messico (eventi che hanno ricevuto attenzione diseguale: alla fine di agosto, proprio mentre i media mondiali seguivano la marcia del ciclone Harvey verso il Texas, in Bangladesh e India le alluvioni hanno ucciso 1.500 persone: senza quasi lasciare traccia sui media italiani). Insomma: per dirla con Amitav Ghosh, le forze naturali che plasmano il nostro ambiente ci lanciano segnali che però stentiamo a riconoscere. Ho incontrato Amitav Ghosh durante il recente festival Internazionale a Ferrara.

Lei sostiene che il cambiamento del clima sta sconvolgendo il nostro ambiente fisico ma noi, gli umani, non vogliamo vederlo. È questa “la Grande Cecità”?

È vero, assistiamo a fenomeni meteorologici estremi un po’ ovunque. Quello che più mi ha impressionato è la recentissima inondazione a Livorno: una famiglia va a dormire tranquilla, senza segni di avvertimento, e si sveglia mentre sta annegando. Non solo non vogliamo riconoscere le forze naturali intorno a noi, non vogliamo neppure prendere atto dei pericoli che corriamo a causa del cambiamento climatico.

Ma perché lei chiama in causa gli scrittori? Un argomento centrale del suo libro è che la letteratura non riesce a riflettere sulla trasformazione del clima, benché sia di gran lunga la crisi più drastica del nostro tempo: dice che gli intellettuali, e più precisamente i letterati, rischiano di essere complici della “Grande cecità”.

Parlo degli scrittori in primo luogo perché è ciò io faccio proprio questo, scrivere. Ma è un atto di auto-critica, non sto additando gli altri. Mi interessa analizzare questo fallimento collettivo: noi, intellettuali, scrittori, artisti, ci stiamo dimostrando incapaci di riflettere sul cambiamento del clima. L’ironia è che questa è un’epoca di intellettuali e scrittori impegnati, engagés su ogni tipo di questione e in particolare questioni di identità, genere, razza, nazionalità, o delle diseguaglianze. Eppure la crisi ambientale, benché sia di gran lunga il pericolo più grande per l’umanità, resta al margine. È bizzarro che il grande cambiamento intorno a noi non entri a far parte della nostra consapevolezza.

Il ruolo del narrare, lei ha scritto, è “affrontare il mondo al congiuntivo“, cioè “immaginare altre possibilità”. La crisi del clima ci impone di immaginare altre forme di esistenza umana sul pianeta, e lei dice che la fiction è l’espressione culturale più adatta a farlo. Dunque oggi cosa si aspetterebbe da uno scrittore?

Se guardiamo il romanzo del Diciannovesimo secolo credo che Moby Dick sia uno dei romanzi più intensi mai scritti. Riesce a esprimere un profondo legame con il mondo non-umano: in Moby Dick la balena è un essere pensante, dotato di un’energia quasi diabolica. Herman Melville è consapevole del danno ambientale provocato dalla caccia alla balena, spinta quasi all’estinzione, e attraverso il linguaggio riesce a mostrarci le contraddizioni della storia umana in relazione al mondo naturale. Mi viene da pensare anche a Zola, e a come ha esplorato le prime fasi dell’economia basata sui combustibili fossili: il carbone è un tema ricorrente nel suo lavoro. Nel romanzo del Ventesimo secolo, prendiamo Furore di John Steinbeck: per me è un romanzo sul cambiamento climatico ante litteram. Steinbeck descrive la risposta umana a un catastrofico evento climatico, la grande siccità, e le prime quattro pagine del romanzo sono forse la più potente narrazione del clima mai scritta. Insomma: voglio dire che gli umani hanno avuto gli strumenti per parlare di tutto ciò. Ma questo si è perso negli ultimi cinquant’anni. Per ironia proprio i processi che hanno portato in campo i gas di serra, responsabili del riscaldamento globale, sono gli stessi processi che stimolano il consumismo e ci portano a dimenticare il mondo fisico intorno a noi.

In effetti l’ambiente naturale è molto presente nei suoi romanzi – penso a Il paese delle Maree, dove la foresta del Sundarban, in Bengala, è protagonista della narrazione. In La grande cecità troviamo numerose digressioni narrative, che ne fanno una lettura affascinante. Ad esempio racconta come la Birmania aveva sviluppato una primitiva industria petrolifera, poi assorbita dalle compagnie britanniche. In effetti un grande merito di questo libro è che sposta lo sguardo: dal nostro punto di vista Euro-centrico, ci porta a spostare l’attenzione sull’Asia. Dice che l’Asia è cruciale nella crisi del clima. In che senso?

L’Asia è al centro di tutta la faccenda del clima perché è stato il rapido sviluppo economico di alcuni paesi asiatici negli ultimi vent’anni a far precipitare la crisi climatica. La crescita in Cina, India, Indonesia, per citare i tre paesi più popolosi, ha accelerato le emissioni globali dei gas di serra, quindi il riscaldamento dell’atmosfera. Ma così l’Asia ha dimostrato che un modello di economia ad alta intensità di risorse e di capitali può funzionare solo se praticato da una piccola minoranza della popolazione mondiale. In effetti, nell’Ottocento e fino agli anni ’70 del Novecento era così, solo il mondo Occidentale poteva praticare un’economia basata sui combustibili fossili. Ma poi quando Cina, India e Indonesia sono entrati in gioco – sia pure in piccolo, perché l’impronta ecologica di questi paesi resta molto piccola se paragonata all’Europa – questa sia pur modesta espansione ha accelerato il collasso del clima. L’Asia ha dimostrato che l’economia basata sui combustibili fossili non può essere estesa a tutto il mondo. E questa è un’altra straordinaria ironia: negli anni seguiti al 1789 la Rivoluzione francese ha affermato le idee di libertà, eguaglianza e fraternità, ma allo stesso tempo abbiamo enormi diseguaglianze, il lavoro forzato, la corsa delle potenze coloniali ad arraffare le risorse nel Sud del mondo. Per tutto il Ventesimo secolo abbiamo inseguito idee di progresso per combattere le diseguaglianze. Ma ora dobbiamo scoprire che era solo un’illusione: non possiamo perseguire in modo paritario il consumo di combustibili fossili.

Quindi il cambiamento del clima mette sul tavolo la questione dell’accesso alle risorse e della giustizia globale.

Certo. Il mondo in cui viviamo oggi è più diseguale di quello del Diciottesimo secolo. Le disparità di ricchezza e di potere non sono mai state così forti, sia tra nazioni – ad esempio l’Asia rispetto all’Occidente – sia all’interno delle singole nazioni, ad esempio in Cina o in India. E questo è un effetto del neoliberalismo. Nel dibattito sul clima parliamo spesso di “scettici”,“negazionisti”, ma lei argomenta che i veri detentori del potere sono ben consapevoli della sfida del clima: semplicemente non hanno alcuna intenzione di modificare il modello di economia su cui è fondato lo stile di vita Occidentale. Questo è un punto importante. È un errore pensare che quanti avversano le politiche sul clima siano inconsapevoli. L’amministrazione Trump, lo stesso presidente Donald Trump, il segretario di stato Rex Tillerson, perfino Steve Bannon, sono ben informati. Sanno. E sarebbe un errore anche pensare che non abbiano un piano: il loro piano è questo. Il piano è lo status quo. Contano su un’apocalisse climatica che ucciderà un gran numero di esseri umani. E questo perché sanno benissimo che l’economia estrattiva su cui si fonda lo stile di vita occidentale può funzionare solo per numeri piccoli. In un certo senso sono catastrofisti malthusiani. Pensano che una catastrofe malthusiana si avvicina, e si stanno preparando.

È quella che lei chiama “politica della scialuppa armata”?

Esatto. La “politica della scialuppa armata” significa tenere fuori gli immigranti a tutti i costi, militarizzare le frontiere, armarsi fino ai denti, difendere il proprio accesso alle risorse, e fare di tutto ciò una questione di sicurezza.

In effetti negli ultimi dieci o quindici anno diverse istituti di studi strategici hanno cominciato a ragionare sull’impatto del cambiamento climatico come una questione di sicurezza. Non ultimo il Pentagono, cioè il ministero della difesa della prima potenza mondiale…