Traslato sull’ambiente urbano, l’estrattivismo assume i tratti di accumulazione di capitale a spese della città, che è, per definizione, costruzione collettiva e bene comune, nonché giacimento limitato. Tale modello si manifesta nelle alienazioni degli edifici pubblici, nella privatizzazione delle imprese pubbliche, dei servizi e delle risorse primarie (acqua etc.), nella chiusura di parti di città (si ricordi la cena Ferrari sul Ponte Vecchio), nella locazione di sale monumentali e musei, nella brandizzazione, ossia nella collocazione del marchio cittadino (il brand) sui mercati immobiliari e finanziari globali. Nella creazione del brand, l’Unesco ha un ruolo non secondario (Choay). Si tratta, insomma, di un meccanismo di produzione di denaro attraverso l’acquisizione privata (indebita e sotto costo) di patrimonio pubblico. Senza neanche la contropartita di lavoro dignitoso e impiego di lunga durata che pure era offerta dal capitalismo temperato dalla socialdemocrazia.

È il caso del colosso statunitense Airbnb[3]. A dispetto delle premesse (in nome dell’economia della condivisione) Airbnb crea diseguaglianze tra piccoli locatori e grandi agenzie che gestiscono per conto terzi centinaia di appartamenti. Il fenomeno è pervasivo: a Firenze oltre il 18% dell’intero patrimonio immobiliare del centro storico è un b&b promosso dalla piattaforma americana[4]. La massima parte è costituita da interi appartamenti in affitto gestiti da terzi, poche invece le singole stanze presso famiglie. È un dato che dimostra peraltro l’internità dei cittadini alle dinamiche estrattive. Ricordo che a Firenze, nel 2016, si sono registrate 9 milioni e 391.000 presenze (fonte: Città metropolitana di Firenze, Centro Studi Turistici) che hanno insistito principalmente sull’area centrale abitata da 52.527 persone[5].

Con l’esperienza della delibera Filangieri, a Napoli è stata messa in campo una possibilità concreta da perfezionare ed estendere alle altre città italiane. La delibera fa leva sulla categoria giuridica di “bene comune” e riconosce ad alcune esperienze autogestite di riappropriazione di edifici dismessi il «valore sociale di ambienti di sviluppo civico», e come tali le ritiene strategiche garantendo le condizioni di sopravvivenza alle microresistenze urbane.

Proprio mentre stiamo parlando, a Mondeggi si festeggiano i tre anni di presidio della tenuta messa in vendita dalla Città metropolitana, tre anni di custodia popolare delle terre e di sperimentazione collettiva di autogoverno. Si tratta di un progetto a scala locale che potrebbe essere declinato in chiave urbana, ad esempio alla scala rionale. Sul modello dell’autonomia municipalista, di rione, teorizzata da Murray Bookchin.

Esempi interessanti, tra gli altri, provengono da: “Facciamocispazio”, laboratorio rionale “dal basso”promosso da comitati e associazioni (Giardino San Jacopino, Leopolda Viva, ex FIAT Belfiore-Marcello, e Tutela dell’ex Manifattura Tabacchi); da inKiostro, luogo di «agibilità sociale» a disposizione per le realtà di movimento attive in un centro storico deprivato di spazi per momenti di incontro, confronto e lotta; o da La Polveriera Spazio Comune che, nell’ambito delle proprie attività in un ambiente dismesso dal DSU (agenzia per il diritto allo studio universitario), mette in relazione un quartiere del centro storico con le produzioni “genuine e clandestine” del contado e lavora per rafforzare l’alleanza città-campagna.

Poiché lo spazio pubblico è testimonianza e garanzia di vita civica, e ne rappresenta la possibilità di riproduzione nel futuro, l’alienazione degli immobili pubblici spossessa la cittadinanza di progettualità sul proprio ambiente di vita. Il progetto locale, urbano e rionale, farà leva dunque sulla presenza – ancora in mano pubblica – di grandi “contenitori storici” che, per localizzazione centrale, qualità architettonica e superficie, costituiscono l’importante occasione per un’intrapresa collettiva che dia vita ad alternative d’uso risolutive dei mali urbani sopra velocemente descritti. Tali immobili rappresentano inoltre la possibilità concreta di restituire all’uso cittadino edifici un tempo luogo del potere e dei soprusi: il palazzo, la caserma, il convento, il carcere, il manicomio. Molti dei quali, essendo edifici nati per la residenza collettiva, possono oggi essere convertiti in luoghi di accoglienza dei migranti e delle migliaia di persone che vivono il disagio abitativo. I rioni trarrebbero forza dalla presenza di questo nuovo afflusso di vita urbana.

Restituire disponibilità e funzioni collettive ai contenitori storici intra moenia contribuisce a restituire ai quartieri centrali quel carattere di promiscuità d’usi e di vissuti, che è il primo presidio contro la mercificazione e la desertificazione degli spazi urbani. Contro la monocoltura del lusso.

[2] Raúl Zibechi, L’estrattivismo come cultura, “comune.info”, 31 ottobre 2016; Id., La nuova corsa all’oro Società estrattiviste e rapina, camminardomandando/Re:Common, 2016.

[3] Molto ne è stato scritto recentemente su quotidiani e riviste anche a seguito della pubblicazione di uno studio di ricercatori dell’Università di Siena (S. Picascia, A. Romano, M. Teobaldi, The airification of cities: making sense of the impact of peer to peer short term letting on urban functions and economy, “Proceedings of the Annual Congress of the Association of European Schools of Planning”, Lisbon 11-14 July 2017).

[4] Ernesto Ferrara, Case in centro ma ricavi per pochi. Così Airbnb ha invaso l’Italia, “la Repubblica”, 12 giugno 2017, che riprende i dati del succitato saggio di Picascia et al.

[5] Firenze “invasa” dai turisti, la fuga dei fiorentini: via in 20mila dal centro, “Corriere fiorentino”, 13 ottobre 2016.

[6] Su questi temi si veda la riflessione di carattere generale: Giorgio Grappi, Logistica, Ediesse, Roma, 2016. Qui il video della presentazione del libro, a cura di perUnaltracittà.

[7] Così in un filmato pubblicitario delle ferrovie statali, risalente al 2013.

[9] Rimando al mio Alienazioni a Firenze. O la metamorfosi dell’urbanistica in ragioneria, “La Città invisibile”, 17 febbraio 2017.

[10] Sempre in tema di alloggi popolari, il 2 marzo 2017 Nardella affermava ai microfoni di una radio locale che «Il vincolo dei 5 anni di residenza è troppo poco, bisogna aumentarlo. […] Vuoi avere un alloggio popolare? Bene, devi essere residente da almeno 10 anni in Italia». Avviandosi verso la sublime conclusione: «Tu, famiglia rom, non mandi il figlio a scuola, allora devi esseri punito e tra la punizione ti levo anche la casa. Non è una questione di razzismo, io combatto il razzismo, ma di civiltà» (cfr. Alessandro De Angeli, Le case impopolari/2 – I numeri di Nardella, ovvero Nardella dà i numeri, “La Città invisibile”, 10 aprile 2017; ma anche Nardella: «Troppi immigrati nelle case popolari. Il rischio è che si creino dei ghetti», “La Nazione”, 3 marzo 2017).

Una volta si parlava correntemente di urbanistica come idea di città complessiva, ma forse già covava qualcosa di sbagliato, e lo si doveva capire guardando certi «progetti ideali» cavati dal cappellino di prestidigitazione degli ubiqui studi di architettura. Non per discutere la qualità di quei progetti, nessuno vuol contestare nulla in quel senso, ma proprio il metodo. Ricordo di averne usato uno (uno fra i tanti che però aveva il vantaggio, non da poco, di essere integralmente disponibile, e orgogliosamente pubblicato da Urbanistica, organo ufficiale e istituzionale) per cercare di spiegare un pochino alle menti aperte degli studenti di pianificazione del territorio, cosa avrebbe dovuto in teoria distinguere il loro approccio da quello dei progettisti tout court. Si trattava di uno di quei «quartieri autosufficienti», ideologicamente concepiti come tali e cacciati nella più bieca estrema periferia extraurbana, nella fase matura e discendente di quel genere di trasformazioni, dopo che dal punto di vista simbolico erano già girate in tutto il mondo le riprese della morte dell’architettura-urbanistica moderna, con le cariche di dinamite a tirar giù gli stecconi del Pruitt-Igoe di Minoru Yamasaki. Il fatto più significativo e abbastanza spudorato, di quel progetto, era la vera e propria cancellazione dell’urbanistica, ridotta a puro fatto tecnico e autoreferenziale, in cui i retini e le norme arrivavano a valle del progetto, anziché precederlo immediatamente alla fine di tutt’altro percorso logico. Metafora illuminante, quei retini già sgocciolanti di rendering (anche se allora non si usava la pratica, pudicamente contenuta in qualche schizzo prospettico a china e matita «per dare l’idea»).

IL DIBATTITO SUL

TUNNEL A MISSORI

di a.m. e i.c.

«Un tempo si poteva vivere di pesca, oggi l'habitat è stravolto». la Nuova Venezia, 3 luglio 2017 (m.p.r.)

DA NOVENTA ALLA FOCE/3 fine

Treviso. Chiare, fresche e dolci? Torbide, calde e salate, altrochè. Le acque della Piave che vanno da Ponte di Piave fino a Noventa e Fossalta e giù fino al mare sono tutto fuorché degne dei poeti. Pagano il prezzo dei "furti" e delle "ferite" patiti a monte e precedono di poco un fenomeno, quello del "cuneo di sale", che crea gravi problemi all'habitat vegetale e animale del fiume sacro alla Patria. Ne sa qualcosa l'oasi naturalistica "Codibugnolo", nata per autoalimentarsi con piante e animali, ma già in sofferenza e costretta a rifornirsi di varietà e specie provenienti da altre aree protette. Ci è capitato personalmente di trovare una delle sue "anime", nella selva del Parco dello Storga a caccia di erbe, piccole querce e rari salici bianchi con cui integrare la flora autoctona.

Il fatto è che la Piave è snaturata nelle sue acque, che, prive di vita, continuano a perdere biosalubrità. Lo dice anche il nostro giovane "barcaro", Christian, che ci accompagna verso il mare, nel viaggio finale su questo povero Piave desolato. Lui ti porta, con calma, nei luoghi giusti per farti un'idea su quanto accade. Buche dominate dalle mucillagini, calde come un brodo primordiale e non certo animate da vita ittica e capaci di filtrare l'acqua. La colpa non è nemmeno di quelli "lassù": quelli del Bellunese che piantano centraline elettriche come piovesse; o di quelli del medio corso che cavano a piene ruspe e pescano l'acqua dalle falde impoverendole e distruggendo l'equilibrio idrogeologico.

«Qui dovrebbero essere fatti i laminatoi - dice Marco Zanetti, biologo-imprenditore - Non certo nell'alto corso del Piave. Si fanno dove c'è acqua, non dove non ce n'è. E si prova a far ripartire il circolo virtuoso che purtroppo è già saltato o sta saltando. Non stupiamoci se il mare risale il fiume e rende tutto brullo. Se dal fiume non scende niente, c'è il caso, a seconda delle maree, di vedere la stessa bottiglia di plastica navigare prima verso sud, poi verso nord nell'arco della stessa giornata. e allora non stupiamoci se l'acqua non si depura».

Già, l'acqua: tanta, pulita. Dice ancora il biologo Zanetti: «L'acqua ha bisogno di scorrere in superficie per ripulirsi. I nostri nonni, che avevano quasi sempre ragione, dicono che l'acqua "se neta co la gà passà tre sassi". Il mantenimento della qualità dell'acqua è un punto d'arrivo della battaglia che associazioni e comuni devono fare insieme. Ma una larga fetta della Piave circola in tubature parallele e il sole e i sassi non li vede nemmeno. E allora ecco che senza acqua depurata non ci sono nemmeno biodiversità, che creano un circolo virtuoso la cui presenza, un tempo, rendeva vivo il basso corso del Piave».

L'attacco passa per l'alveo ma anche per le rive. Ci fu un momento in cui fu deciso, nel tratto che scende a San Donà, di fare interamente piazza pulita della vegetazione sulle rive (s'intende per non dare riferimenti a chi volesse capire quanto l'erosione che il fiume patisce sia naturale e quanto.... forzata e voluta). «La popolazione si ribellò e fu fiancheggiata dalle associazioni di tutela ambientale - racconta Maurizio Billotto vicepresidente di Legambiente veneta - e ottenemmo lo stop, quindi uno studio di tutto ciò che viveva lungo le rive e un piano molto dettagliato di ciò che si poteva disboscare». E scendendo il Piave ci viene in mente quella sentita al convegno di qualche giorno fa a Maserada: «Come dice Michele Zanetti, dell'Associazione naturalistica sandonatese,- nel letto del fiume abbandonato all'incuria, ti puoi aspettare da un minuto all'altro di veder spuntare una tigre, ma non certo la flora e la fauna che ci furono quarant'anni fa».

«Non chiedete un commento ai pescatori, che ormai non sanno nemmeno più perchè escono la mattina, di buonora, con canna, reti e nasse in mano», dice Christian, che sul fiume, in barca, dove ci ospita, vive. Ci fu anche un tempo in cui si viveva di pesca fluviale, qui, e lo diceva Felice Gazzelli di Ceggia: «Ho sei generazioni di pescatori alle spalle. Io ho pescato fino a che c'è stato mio padre, scomparso 20 anni fa» racconta, «Allora c'era acqua pulita che scendeva da nord e si poteva vivere di pesca. Non è più così, perché qui arriva dal mare l'acqua salata. I pescatori sono gente che ama il fiume e vanno ascoltati. Non c'è più acqua da pesce, qui». E allora al capezzale richiamiamo il biologo Marco Zanetti, della società di ricerche e analisi ecobiologiche Bioprogramm. «I traumi sono molteplici, come abbiamo visto dalle centrali idroelettriche al deflusso minimo imbroglione, dai cavatori che cambiano le caratteristiche del letto del fiume fino a chi depaupera senza controllo le falde, togliendo lo zoccolo liquido alle acque che dovrebbero scorrere in superficie».

Scrive in una relazione: «Il fiume quando viene colpito da un input, un inquinamento, qualcosa che lo modifica al suo interno, ha il potere di assorbirlo e di tornare nelle sue condizioni di equilibrio iniziale. Con la diminuzione della portata, il Piave, degradato nelle sue componenti strutturali, diminuisce il suo potere omeostatico e non è più capace di sopportare piccoli fenomeni di inquinamento che sarebbe stato in grado di sopportare se fosse nelle sue condizioni naturali. Abbiamo alvei che rimangono asciutti per lunghi periodi dell'anno e quindi si impermeabilizzano al ritorno delle acque. Il contatto con la falda comunque viene a mancare e non si ha il processo di filtrazione naturale. Il risultato dell'impermeabilizzazione è che le acque scorrono solo in superficie e producono danni.

«Aggiungeteci le piene improvvise che provocano il "drift" ossia l'asporto di materiali verso valle ed ecco il quadro. Nei periodi di riduzione della portata si ha invece la messa a secco e la scomparsa delle uova e degli avannotti di pesce e la riduzione delle popolazioni biologiche per cambiamenti strutturali dell'habitat. Come tutto questo non possa non ripercuotersi nella vita del Basso Piave è lampante. Ribadisco che dagli sbarramenti servono rilasci d'acqua modulari delle acque, un rilascio costante o limitato a certi periodi non ha senso. I produttori di energia idroelettrica, ad esempio, devono rilasciare dei picchi di magra e di morbida che siano quelli naturali, che ci sono sempre stati nei nostri fiumi. E gli enti captatori dell'acqua devono essere obbligati a smaltirsi anche i picchi di piena: non è possibile che quando l'acqua non c'è, loro possano prelevarsela tutta, mentre quando c'è l'ondata di piena utilizzino il fiume come canale scolmatore. E' inammissibile dal punto di vista biologico, ma anche dal punto di vista etico, perché a rischiare è la vita umana, che conta un po' più di quella del fiume».

Nel frattempo si registra la notizia della prossima chiusura dell'Ispra, Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale. Come a dire che gli americani con Trump fanno solo le cose più in grande di noi, ma l'andazzo è quello. Chi può pagare, ha sempre ragione e a chi importa il destino del Piave dopo che il Veneto ha già assistito allo scippo di Adige e Brenta? Ma il caso Piave è ancora aperto, anche culturalmente. Non esisterebbe la civiltà del fiume e non esisterebbe, almeno in parte, Venezia così com'è, se il Piave non fosse stato una via d'acqua (allora l'acqua c'era) percorsa dagli zattieri con merci e carbone diretti alla foce e quindi alla Laguna.

A proposito di Laguna: su quella del Mort, vicino a Eraclea, dove un tempo terminava il fiume, incombe una minaccia: quella di un affare da mezzo miliardo di euro, chiamato Valle Ossi, fatto di posti barca e villette su 250 mila ettari. I naturalisti vi si oppongono e credono che l'area dovrebbe diventare un parco. I politici si confessano impotenti di fronte a un affare privato. Già l'area è di proprietà degli speculatori. Ma questa è un'altra storia.

Su eddyburg le due precedenti puntate del viaggio il Piave: Le centrali-bancomat che si bevono il Piave e Tra cave e prosecco, così il Piave affonda.

Ada Colau ha scelto di gestire i flussi turistici e contrastare le logiche di profitto di speculatori guardando ad esperienze di cogestione: un esempio importante di recupero dello spazio urbano. MicroMega online, 27 giugno 2017 (c.m.c.)

Ada Colau ha scelto di gestire i flussi turistici e contrastare le logiche di profitto di speculatori guardando ad esperienze di cogestione: un esempio importante di recupero dello spazio urbano. MicroMega online, 27 giugno 2017 (c.m.c.)

Un servizio comodo e confortevole. Una manna dal cielo per chi non può permettersi alberghi di lusso. Airbnb è il portale on line che coniuga domanda ed offerta del turismo low cost: una community che dà la possibilità a chi ha una camera libera nella propria abitazione di affittarla. È un modo di viaggiare più economico e "social" della classica sistemazione in hotel. Una rivoluzione, negli ultimi anni, che si è affermata soprattutto tra i giovani.

Ma non è tutto oro quel che luccica perché la politica di Airbnb ci parla infatti di nuova urbanistica e di modelli di città differenti. Per anni siamo stati abituati ad una politica latente che ha dato mano libera ai privati che hanno saccheggiato liberamente gli spazi urbani. Roma, in tal senso, ne è emblema visto lo strapotere di palazzinari e cricche del mattone: nella Capitale si è rotto il legame tra la comunità degli uomini e la città materiale. I Comuni delegano al privato la soluzione dei problemi sociali, come l'emergenza abitativa, con la conseguenza di speculazioni, sperpero di denaro pubblico e mancata soluzione delle questioni (vedi la creazione dei residence). Le nostre città, più in generale, stanno diventando non/luoghi, eppure la cittadinanza è il pieno dei vissuti e il territorio dovrebbe essere inteso come bene comune. È la fine dell'urbanistica, e dunque la fine della città pubblica.

L’impero di Airbnb in Italia

Airbnb si innesca nella stessa logica con un impero da 31 miliardi di dollari incassati dal 2008 ad oggi. Fa profitti imponendo un modello di città sbagliato dove persiste un centro “turistico” e “vetrina” e la contemporanea espulsione degli abitanti verso le periferie. Una ricerca del laboratorio Ladest della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Siena ha fatto luce proprio sull’altra faccia di Airbnb.

A Firenze quasi il 20% delle case dentro le mura medievali è in affitto sulla piattaforma turistica, a Matera addirittura il 25%, a Roma l’8%, a Venezia il 9 e le percentuali sono in crescita dappertutto, da Catania a Milano. A dispetto del concetto di “sharing economy” però su Airbnb i grossi guadagni sono ben poco “shared”, condivisi. Anzi si concentrano sempre più nelle mani di pochi. A Milano ad esempio un unico soggetto ha accumulato più di 520 mila euro solo nel 2016 mentre il 75% degli host ha guadagnato meno di 5.000 euro in un anno. A Roma il 48% dei proprietari è sotto 5.000 euro e un fortunato 0,6% sta sopra 100 mila euro mentre a Firenze, dove l’incasso medio per gli oltre 8 mila host di Airbnb l’anno scorso è stato di 5.300 euro, uno solo è arrivato a incassare la bellezza di 700 mila euro.

“A Roma come altrove – scrive Sara Gainsforth su DinamoPress – Airbnb è uno strumento di concentrazione della ricchezza proveniente dalla rendita immobiliare. Pochi intermediari gestiscono più case, molte delle quali non abitate stabilmente per più di sei mesi. Nella Capitale gli annunci per turisti si concentrano nelle zone più turistiche, centrali e benestanti della città. I dati raccolti da Inside Airbnb mostrano un aumento delle proprietà destinate a turisti nel centro di Roma con un +8,2% negli ultimi sei mesi in I municipio”.

Intanto la città, il futuro si sposta nelle periferie. Anche a causa di valori immobiliari insostenibili continua l’esodo di residenti dal centro. Si creano i quartieri dormitorio, terreni fertili per la guerra tra poveri. Tra cittadini autoctoni arrabbiati dei disservizi versus i centri di accoglienza dei migranti. La grande assente è sempre la politica che da anni si rifiuta a ripensare le città, a ridisegnare le periferie urbane creando condizioni indispensabili di inclusione sociale, intervenendo sugli spazi pubblici. Le città come elemento di rottura e discontinuità, il neomunicipalismo come antidoto alle crisi attuali per un nuovo protagonismo della cittadinanza: il recupero dello spazio urbano con strumenti di co-partecipazione e co-gestione per contrastare rendite finanziarie ed establishment. Tra mille difficoltà, un po' come Davide contro Golia, ci sta provando a Barcellona l'alcaldessa Ada Colau che ha intrapreso un vero e proprio braccio di ferro contro Airbnb e la gentrification.

Barcellona, invasa dai turisti

A Barcellona, infatti, quello del turismo, con tutte le sue derivate (aumento degli affitti, espulsione dei residenti dal centro, distruzione del piccolo commercio, carenza di case popolari, ecc.) è un problema capitale. Se nel 1991, l’anno precedente alle Olimpiadi che hanno cambiato radicalmente il capoluogo catalano, i turisti superavano di poco il milione, nel 2016 hanno già raggiunto quota 9 milioni in una città di 1,6 milioni di abitanti. Se a questi aggiungiamo i turisti che alloggiano in appartamenti senza licenza o che non dormono in città, ma che la visitano, si stimano oltre 25 milioni di turisti all’anno, la maggior parte dei quali alloggiano e si muovono nel centro storico (il municipio di Ciutat Vella), la cui popolazione è in continuo calo e attualmente supera di poco i 100mila abitanti.

La situazione è davvero preoccupante e il rischio che Barcellona si converta in una nuova Disneyland, come è successo a Venezia, è reale. Non è un fenomeno nuovo, evidentemente, ma l’accelerazione degli ultimi anni è stata notevole. E i dati ci mostrano che la questione degli appartamenti turistici, legali e illegali, e il fenomeno di Airbnb pesano moltissimo in tutta la questione. Alla fine del 2016 l’offerta di appartamenti turistici ha raggiunto infatti quasi quella alberghiera, con una crescita vertiginosa dal 2012 (+ 1.633%): secondo il Comune della Ciudad Condal gli appartamenti turistici sul mercato sono quasi 16mila, di cui solo 9.600 dispongono di una licenza. Gli altri 6.200, ossia il 40%, operano senza.

Ma non si tratta solo di stime comunali. La percezione della cittadinanza è una cartina di tornasole della vicenda: e non è un caso che, per la prima volta, il turismo è, secondo i barcellonesi, il primo problema della città, superando la disoccupazione. E che, anche in questo caso per la prima volta nella storia, sono di più i barcellonesi che credono che si sia arrivati al limite di turisti (48,9%, con punte del 65% nei quartieri del centro storico) rispetto a quelli che considerano che la città ne possa accogliere di più (47,5%). E la cittadinanza si è mobilitata, auto-organizzandosi in piattaforme e associazioni – come Barcelona No Está en Venda (Barcellona Non È In Vendita), Fem Sant Antoni o il Sindicato de Inquilinos (il Sindacato degli Inquilini), tra le tante – che lottano contro i processi di turistificazione e gentrificazione della città. Non ci sono solo manifestazioni di protesta, per quanto siano ormai numerose in molti quartieri, ma anche altre azioni per proteggere chi rischia di essere espulso dalla propria casa, per migliorare le condizioni dei contratti d’affitto – solo nel 2016 gli affitti sono aumentati del 24,5% – o per censire i condomini in vendita per evitare che siano acquistati da fondi speculativi.

Ma la cittadinanza si è mobilitata anche votando nel maggio del 2015 la lista civica neomunicipalista Barcelona en Comú, guidata dall’attivista Ada Colau, che è stata la fondatrice e, per oltre un lustro, la portavoce della Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, Piattaforma delle vittime dei mutui). Nella campagna elettorale la questione di un nuovo modello di città è stata chiave ed era, non a caso, una delle priorità del programma elettorale di Barcelona en Comú, elaborato insieme alla cittadinanza. Non è un caso nemmeno che tra gli undici consiglieri eletti ci sia anche Gala Pin, portavoce del movimento Salvem el Port Vell che ha lottato contro il turismo di massa e l’apertura di un porto di lusso nel quartiere della Barceloneta.

La pressione dei movimenti sociali, da cui provengono la maggior parte dei consiglieri e degli assessori di Barcelona en Comú, facilita in un certo qual modo il lavoro della giunta Colau, per quanto la lotta sia impari e le difficoltà economiche e legali siano enormi. La lobby degli alberghieri, potentissima nel capoluogo catalano, ha sempre visto con preoccupazione la nuova amministrazione comunale e la nuova lobby di Airbnb, che dispone di un potere mediatico incredibile, rifiuta di rispettare le norme e le leggi esistenti, alimentando la compravendita di appartamenti.

Cosa ha fatto la giunta Colau?

Nei primi due anni di governo di Barcelona en Comú si sono fatti importanti passi in avanti. Oltre allo sviluppo di una politica di acquisto e costruzione di nuove case popolari, all’acquisto di interi edifici che stavano per essere comprati da fondi speculativi, alle multe alle banche per non mettere sul mercato gli appartamenti sfitti, ai finanziamenti pubblici per la ristrutturazione degli immobili con l’obbligo di non espellere per almeno un biennio gli inquilini o ai progetti per rendere Barcellona una città sostenibile (limitazione del traffico, creazione di aree verdi, potenziamento del trasporto pubblico, ecc.), la giunta Colau si è spesa notevolmente per regolare gli appartamenti turistici e per limitare lo strapotere di Airbnb.

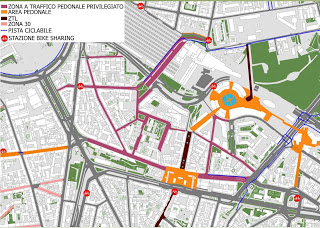

In primo luogo, è stato approvato un Piano speciale urbanistico di ordinamento degli alloggi turistici (Peuat), elaborato con la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni presenti sul territorio, che divide la città in tre zone con l’obiettivo di decongestionare il centro. Nella prima zona, ossia il centro storico, non si concedono nuove licenze per appartamenti turistici e chi cessa l’attività non può essere sostituito; nella seconda zona, si concedono nuove licenze solo se il rapporto degli appartamenti turistici in un’isolato è inferiore all’1,48%; mentre, nella terza zona, la più lontana dal centro storico, si possono ottenere ancora delle licenze. Con il Peuat si è però creata anche un’unità di ispettori – chiamati visualizadores, attualmente formata da 40 persone – che si occupano di localizzare gli appartamenti turistici senza licenza: dal gennaio del 2016 sono state aperte 5.490 pratiche che si sono convertite in quasi 3mila multe – tra i 30 e i 60mila euro – e nella chiusura di 2.015 appartamenti illegali.

In secondo luogo, il Comune ha aumentato la tassa turistica (da 0,65 a 2,25 euro), non solo per chi alloggia in hotel o nelle navi crociera, ma anche per chi lo fa negli appartamenti turistici. Il ricavato – e si parla di oltre 10 milioni di euro all’anno – sarà utilizzato per ampliare il Piano strategico del Turismo 2020 che si propone di rendere sostenibile la città come destino turistico nell’arco dei prossimi quattro anni, ossia rinforzando i trasporti pubblici e ristrutturando la pavimentazione della città.

In terzo luogo, a novembre dello scorso anno si è multato Airbnb con 600mila euro, dopo due precedenti multe di 30mila euro che erano state ignorate dalla compagnia statunitense. Si tratta della prima multa di tale entità di una città contro Airbnb e, come ha dichiarato la sindaca Ada Colau, si faranno “tutte le multe necessarie fino a che Airbnb smetta di annunciare appartamenti illegali. Airbnb deve rispettare la legge!”. Altri portali on line che operano nel turismo, come Homeaway o Nine Flats, anch’essi multati dal Comune di Barcellona, hanno fatto marcia indietro e hanno deciso di rispettare la legge in vigore a Barcellona.

Non così Airbnb che, oltre a fare orecchie da mercante, a proporre accordi farsa – accettati da altre città e rifiutati seccamente dal Comune di Barcellona: l’assessore alla Casa, Josep Maria Muntaner, li ha definiti “una presa in giro” – e a scatenare una campagna mediatica contro la giunta Colau, è stata protagonista di scandali non da poco: Kay Kuehne, ad esempio, ex direttore di Airbnb per la Spagna e il Portogallo e poi per l’America Latina, è stato multato per aver affittato illegalmente un appartamento senza licenza a Barcellona. O, ancora, è notizia della scorsa settimana che Airbnb lascia operare senza controllo reti criminali che affittano appartamenti nel capoluogo catalano per poi trasformarli in appartamenti turistici.

Di casi di questo tipo se ne stanno conoscendo un’infinità negli ultimi tempi, tanto che Janet Sanz, responsabile dell’area di Ecologia, Urbanismo e Mobilità della giunta Colau, ha ribadito l’uso della mano dura contro la compagnia statunitense: «Airbnb ha superato ogni limite. Ha truffato la città. La sua attività sta danneggiando i cittadini perché non rispetta la legge. È ora di dire basta!» E non sono ormai solo voci di corridoio quelle che sostengono che il Comune di Barcellona possa arrivare fino in fondo, obbligando Airbnb a lasciare il capoluogo catalano.

Le difficoltà sono molte per i Comuni, le competenze sono limitate, le lobby, come Airbnb, sono potentissime, ma, come dimostra la giunta Colau, se c’è la volontà politica il turismo si può regolare e fenomeni come quello degli appartamenti illegali possono essere controllati, anche in una città invasa dai turisti come Barcellona.

Quando parliamo di ridefinizione di città, non parliamo solo di urbanistica ma contrasto alle diseguaglianze sociali, di ambiente, di eco-architettura, di modelli di cogestione in antitesi a logiche di profitto di speculatori e establishment, parliamo di tutto questo. La città come bene comune. E se da un lato Airbnb è un servizio agevole, dall'altro va capito che è emblema di una politica urbana sbagliata e escludente. E se imparassimo da Ada Colau?

articolo9.blogautore.repubblica.it. 29 giugno 2017 (c.m.c)

articolo9.blogautore.repubblica.it. 29 giugno 2017 (c.m.c)

Se l'approssimazione conta più della Costituzione. È sotto questo titolo che si potrebbe rubricare il finale tragicomico dell'iter parlamentare del famigerato articolo del ddl sulla concorrenza che avrebbe aperto le porte ad una esportazione selvaggia dei beni culturali privati, di fatto la fine di una politica di tutela iniziata in Italia fin dai primi anni del XVII secolo.

La storia è nota. Un gruppo lobbistico costituito dai grandi antiquari e dalle case d'asta internazionali riesce ad aprirsi un tale varco nel ministero di Dario Franceschini da vedere formalmente nominato un suo rappresentante nel gruppo di lavoro chiamato a riscrivere le norme sull'esportazione. Ne scaturisce un vero capolavoro: tutto può uscire, fa fede l'autocertificazione e il sistema delle soglie di valore. Se autocertifico che quel certo quadro in mia proprietà vale meno di 13.500 euro lo posso portare dove mi pare: tradotto in italiano, bomba libera tutti. Non serve la mobilitazione della comunità scientifica della storia dell'arte, non serve l'indignazione di Italia Nostra, non serve un articolo in cui Gian Antonio Stella smonta pezzo a pezzo l'affidabilità dell'autocertificazione. Niente, il Pd e Franceschini non sentono ragione e oggi, alla Camera, passa definitivamente questa legge-truffa del patrimonio culturale.

Ma c'è un ma. Il comma 176 del provvedimento appena approvato, infatti, subordina tutta la nuova procedura alla tenuta del registro delle cose oggetto di commercio, in forma elettronica, in due sezioni a seconda del valore. Peccato che la legge 222/2016 abbia abrogato l'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (un Regio Decreto del 1931) che istituiva quel registro. Come ha fatto notare, di fronte ad una assemblea incredula, la deputata Claudia Mannino, non essendoci il registro, la nuova normativa sulle esportazioni è inapplicabile. La maggioranza ci potrà riprovare, ma dovrà farlo con una nuova legge ad hoc, sulla quale sarà dura mettere la fiducia come ha fatto sul ddl concorrenza che (del tutto impropriamente) ha provato a smontare un cardine del Codice dei Beni culturali.

Morale: la cialtroneria arriva laddove non arriva il rispetto per l'articolo 9 della Costituzione. Amen.

Pare si stia sviluppando a Milano una interessante discussione sull'invisibilità mediatica del «plinto di Porta Nuova» assediato dai veicoli (segue)

Pare si stia sviluppando a Milano una interessante discussione sull'invisibilità del «plinto di Porta Nuova» assediato dai veicoli. Invisibile nella solita, patinata pubblicistica decantatoria, sulla stampa di informazione, e nella coscienza collettiva in generale, tranne in quella degli utenti di quel luogo, naturalmente. Per chi non lo sapesse, nella terminologia un pochino gergale dei progettisti dicesi plinto urbano (Cfr. Jouke van der Werf, Kim Zweerink, Jan van Teeffelen, History of the City, Street and Plinth, in AA.VV. The City at Eye Level, 2016) l'interfaccia al pianterreno o comunque ai livelli inferiori, tra edificio e città, quello che da un lato sarebbe la vera misura dell'equilibrio prestazionale fra spazio pubblico e privato, ma dall'altro più di ogni altro dettaglio subisce il devastante impatto della coatta eterna «intermodalità», consistente nell'imperfetto passaggio da un veicolo qualsivoglia, alla naturale condizione di nudo pedone.

Oggi iniziano a vedere la luce e a entrare a regime i progettoni privatistici della T Rovesciata di Ricostruire la Grande Milano, variamente concepiti dalle archistar di turno e soprattutto dagli «sviluppatori» di riferimento proprio secondo quel criterio da superblocco, già stigmatizzato sul nascere a suo tempo da William Whyte, secondo cui qualunque obiettivo è da perseguirsi e comunque intendersi internamente alla trasformazione, non certo nel rapporto con la città e men che meno nell'interfaccia del plinto urbano. Il quale viene così a ridursi a incrocio piuttosto casuale fra la città dei rendering tutta pedonale, o addirittura guarnita di tricicli da consegne, deltaplani, droni, danze folk multietniche di passaggio in variopinti costumi tradizionali, e la triste grigia realtà di un sistema di flussi, pendolari o casuali, ancora in gran parte caratterizzato dall'automobile, e di cui i pur progettati interfaccia interni di box sotterranei o autosilo sono solo caricature della soluzione (esattamente come i dettagli folkloristici high tech o di socialità posticcia elencati prima). Accade che poi il solito fai-da-te riempie i buchi vuoti di senso lasciati dalla non urbanistica, ma li riempie a modo proprio, e nel caso specifico di Porta Nuova ammucchiando ferraglia assediante, sotto forma di centinaia di motorini, scooterini e motoroni sparsi sul marciapiede dalla parte del «vicolo di servizio» su cui si aprono alcuni degli scaloni di accesso alla mitica Piazza Aulenti e ai luoghi di lavoro e svago trendy.

|

| L'area di Porta Nuova in uno dei progetti integrati del PUMS |

Quei racconti di gente che scende dall'aereo e magari trascinandosi appresso un trolley da venti chili scorazza serena da un mezzo di trasporto pubblico sostenibile all'altro, senza neppure smettere di spolliciare sul tablet, come ben si sa appartengono alla narrativa ufficiale, come le promozioni che un paio d'anni fa proponevano improbabili fuori-Expo food-oriented in città al turista internazionale. La realtà più prosaica è quella di chi è almeno tanto fortunato da potersi muovere qualche decina di chilometri in scooter, per poi mollarlo sotto le scale e salire come in un episodio di Star Trek dentro la realtà parallela della post modernità autoindotta. E quanto detto per il caso del quartiere modello, vale ovviamente in termini anche assai peggiori per tanta parte della città e dell'area metropolitana, quella stessa città metropolitana coperta dalla buona novella del nuovo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, in questo momento nella fase delle osservazioni. Piano che a sfogliarlo, e a osservarlo anche nei dettagli, parrebbe promettere parecchie soluzioni anche al grosso problema descritto sopra, nonché a tanti altri.

Ci sono anche minuscole cadute di stile, dentro al complesso documento di piano del PUMS proposto ai cittadini, di cui val la pena forse ricordare almeno quei passaggi dove si afferma addirittura che «La linea M4, attualmente in costruzione, rivoluzionerà la mobilità [...] connetterà l’aeroporto di Linate, aumentando l’accessibilità internazionale». Prefigurando magari un utente che parte fiducioso dalla sua villetta di Willow Springs, Montana, con già salvato sullo smartphone il biglietto della linea blu che lo porterà dritto dritto davanti al bar del Cerutti Gino al Giambellino, agognata meta finale.

Sul medesimo registro, stavolta probabilmente per dare ai cittadini quel senso di atmosfera accogliente-futuribile già visto nella pubblicistica dei vari Eventi e Fuori-Eventi, la promessa di «realizzare High Line» sul modello dell'imitatissimo progetto newyorchese, anche se a ben vedere si tratta di cose con un rapporto inverso rispetto alla mobilità vera e propria, riuso di infrastrutture di trasporto dismesse ri-adibite al passeggio, ma appunto si tratta di dettagli di poco conto in sé. L'impressione è che anche nel caso del PUMS, esattamente come osservato per i plinti urbani dei progettoni pubblico-privati di riqualificazione, si tratti di qualcosa molto cresciuto su sé stesso e su una (assai organica e interconnessa, per carità) logica interna.

la Nuova Venezia, 29 giugno 2017 (m.p.r.)

Treviso. Entrambi le chiamano coltivazioni. Ma, in termini idrici, intendono cose diverse e concorrenziali tra di loro. Stiamo parlando degli agricoltori e dei cavatori. A entrambi il medio corso della Piave (fiume-madre), di cui ci occupiamo in questa seconda puntata (dal Ponte della Priula a Ponte di Piave) del nostro "viaggio", lascia il proprio obolo fino a svenarsi e a presentarsi a valle, senza nemmeno la forza per opporsi al ritorno delle acque salate dell'Alto Adriatico. Acque che devastano le coltivazioni di mais e soia riducendole a brulle, asfittiche e ingiallite lande nelle terre veneziane.

la Nuova Venezia, 28 giugno 2017 (m.p.r.)

Tre tronconi, per tre racconti diversi ma uniti da un solo filo: il fiume malato. Come tutti i fiumi che soffrono la mancanza d'acqua, l'incuria, il disinteresse pubblico e l'interesse privato. Il Piave, dalla sorgente alla foce, ha malattie diverse. A nord il prelievo della sua ricchezza per lo sfruttamento delle centraline. Nel medio Piave le escavazioni, e in generale l'insediamento agricolo poco rispettoso dell'equilibrio biologico. A sud, gli effetti nel mare che risale con il cuneo salino e il fenomeno delle alghe. In questa prima puntata, nella discesa dal Peralba al Montello, fino a Ponte della Priula, raccontiamo come lo sfruttamento delle centraline idroelettriche, che gli ambientalisti non esitano a definire macchine-bancomat per chi le possiede, stia trasformando il fiume e il flusso delle sue acque.

VIAGGIO DAL PERALBA AL MARE/1

Dal Peralba al Piave sono 220 chilometri, un bacino di oltre 4 mila chilometri quadrati. La Piave che nasce al confine tra Bellunese e Austria attraverso un pezzo di Veneto come un libro di storia, aspro e lacerante. Seducente e sacro nella memoria collettiva, riaccesa oggi a cento anni dalla battaglia finale della Grande Guerra. Ma di quel fiume resta poco. La natura e la mano dell'uomo ne ha trasformato l'aspetto e l'economia. La siccità, i mutamenti climatici. Certo. Ma soprattutto la rapacità degli interessi economici. Abbiamo disceso "la" Piave per raccontarla da dentro. Oggi la prima puntata.

La quantità e la natura dei reati per i quali il discusso personaggio, oggi sindaco di Milano, è indagato richiederebbero una discussione più ampia sulla città giannibarbacetto.it, 24 giugno 2017, con postilla (m.c.g.)

La candelina del primo anno da sindaco di Giuseppe Sala, a palazzo Marino, è stata spenta dal ventaccio soffiato dal palazzo di Giustizia. La Procura generale ha chiuso l’indagine sul più grande appalto Expo, quello della “piastra”, e ha comunicato a Sala di essere indagato non solo per falso ideologico e materiale, ma anche per turbativa d’asta: ha falsificato la data di nomina di due commissari di gara; e ha condotto in modo irregolare l’appalto per gli alberi dell’esposizione universale, alla fine pagati quasi il triplo del loro valore.

C’è voluta la Procura generale per riuscire a riscrivere la storia della “piastra” Expo, un appalto da 272 milioni di euro per preparare la base su cui impiantare tutta l’esposizione. La Procura di Edmondo Bruti Liberati (nel 2014 in guerra con il suo vice Alfredo Robledo) aveva alla fine chiesto di riporre tutto in archivio. Ma ora il sostituto procuratore generale Felice Isnardi, che aveva avocato le indagini sostituendosi alla Procura, avvisa otto persone e due aziende che l’inchiesta è conclusa e si prepara a chiedere i rinvii a giudizio. Scrive una storia che si dipana tra gli uffici Expo sopra il Piccolo Teatro e l’area dell’esposizione a Rho, ma che arriva fino all’abitazione privata a Brera di Sala, allora amministratore delegato e commissario Expo e oggi sindaco di Milano.

Tutto comincia nel 2012 nella sede di Mm, la società d’ingegneria che insieme a Expo spa prepara il progetto esecutivo della “piastra”. Un dipendente di Mm, l’architetto Dario Comini (già condannato in altre indagini Expo e solo omonimo di un grande barman milanese che realizza ottimi cocktail), estrae dai computer dell’ufficio i documenti sul progetto esecutivo, ancora segreti, e li porta a Piergiorgio Baita, il numero uno della Mantovani, l’impresa già coinvolta nelle indagini sul Mose di Venezia.

Poi lo incontra, per spiegargli per bene, punto per punto, come fosse un personal trainer, il progetto e i suoi problemi. Forte di questa formidabile preparazione atletica, Baita partecipa alla gara e nell’agosto 2012 sbaraglia i concorrenti. Presenta un’offerta tecnica che risulta prima per punteggio qualitativo (46,8 punti su 60) e un’offerta economica prima per ribasso (148,9 milioni su 272, il 41,8 per cento). Comini (l’architetto, non il barman) viene premiato con 30 mila euro mascherati da incarico professionale (inesistente).

Ma intanto era scoppiato il caso della commissione giudicatrice della gara: Sala scopre, dopo che la commissione si è già riunita una prima volta il 18 maggio 2012, che due commissari sono incompatibili. Rischia di saltare tutto. Allora fa carte false. Firma tre atti che annullano gli atti precedenti e aggiungono due commissari “supplenti”, che poi sostituiscono i due incompatibili: li firma il 31 maggio 2012, ma la data sugli atti è 17 maggio. Li firma nella sua casa di Brera, dove gli hanno mandato i documenti.

Poi, nel luglio 2012, la commissione proclama il vincitore. Scoppia il finimondo: a vincere l’appalto doveva essere il costruttore Paolo Pizzarotti, ne erano convinti il presidente della Regione Roberto Formigoni e il suo fedelissimo Antonio Rognoni, numero uno di Infrastrutture Lombarde, gran regista degli appalti lombardi (poi sarà arrestato per altre indagini). E invece, grazie a Comini, stravince la Mantovani. Da dove spunta questo Baita? Rognoni e i suoi cercano di convincerlo a farsi da parte lasciando il posto al secondo classificato (Pizzarotti appunto). Cercano di invalidare la gara. Baita non molla. Allora Pizzarotti stringe con lui un accordo: lo convince a non fare ricorso, nel caso risultasse escluso da una “verifica di congruità” della sua offerta; e in cambio offre di fare a metà, tra Pizzarotti spa e Mantovani spa, dei 50 milioni di differenza tra le due offerte. Ma la verifica poi non viene fatta, perché l’offerta della Mantovani è ai limiti, ma regolare.

Allora Baita viene vessato con richieste aggiuntive (e non previste dal bando): raddoppio della fideiussione assicurativa, limitazione dei subappalti. Baita ingoia. Intanto però ha ingaggiato Angelo Paris, braccio destro di Sala a Expo e rup (responsabile unico del procedimento) della “piastra”, che gli racconta in diretta tutto quello che succede nella sala di comando dell’esposizione. Lo aiuta a far approvare un “premio di accelerazione” (30 milioni) e una ristrutturazione del contratto (55 milioni). Ma nel maggio 2014 Paris viene arrestato per un’altra indagine su Expo e il suo “lavoro” s’interrompe.

Intanto Sala è alle prese con un’altra grana: quella degli alberi di Expo. La fornitura delle 6 mila piante è dentro l’appalto della “piastra”. Ma “esponenti politici della Regione Lombardia” (prevedibilmente i ciellini di Formigoni e Rognoni) vogliono coinvolgere l’Associazione lombarda florovivaisti. È già pronta a scattare la ditta Peverelli, con il sostegno di uno sponsor, la Sesto Immobiliare di Davide Bizzi, che era in attesa di realizzare il progetto di “Città della salute” sull’area Falck di Sesto San Giovanni. Sala accetta: “Senza un provvedimento formale, dispone lo stralcio dal bando” della fornitura di alberi, del valore di circa 5 milioni di euro. L’importo non viene scorporato dai 272 milioni della “piastra”, ma viene “artificiosamente spalmato sulle altre lavorazioni allo scopo di mantenere inalterato il valore della base d’asta”. Viene “omesso di predisporre un nuovo bando di prequalifica” a cui avrebbero potuto partecipare altre imprese e “già dal 15 marzo 2012” viene “individuato l’affidatario della fornitura nella ditta Peverelli in associazione con uno sponsor”. Ecco dunque scattare per Sala la nuova accusa di turbativa d’asta. Poi però la triangolazione non riesce, Bizzi si sfila e Peverelli si ritira. Paris allora “concorda con la Mantovani l’affidamento diretto” della fornitura di alberi, per 4,3 milioni di euro (716 euro a pianta). La Mantovani li compra in un vivaio a 1,6 milioni (266 euro a pianta).

Nell’indagine che la Procura di Milano voleva archiviare, la Procura generale ha individuato ben 12 ipotesi di reato. Una corruzione (Comini e Baita), tre turbative d’asta (Sala, Rognoni, Perez, Comini, Baita, Morbiolo), una ricettazione (Baita), tre abusi d’ufficio (Paris), un falso in atto pubblico (Sala e Paris), una intrusione in illecita in sistemi informatici (Comini), una rivelazione di segreti d’ufficio (Comini), una omessa denuncia (Paris). Ora gli indagati potranno replicare. Poi arriveranno le richieste di rinvio a giudizio.

postilla

Al di là delle effettive responsabilità penali che spetterà alla magistratura valutare, molti avevano ritenuto che quella di Sala fosse una candidatura inopportuna. In questo clima di crescente delegittimazione, sarebbe comunque doverosa una pausa di riflessione da parte del governo locale sui sedicenti grandi progetti di rigenerazione in discussione: in primis sugli Scali Ferroviari, ma anche sul riuso delle aree exEXPO e sul futuro di Città degli Studi (m.c.g.)

la Repubblica, 24 giugno 2017 (m.p.r.)

Sempre meno acqua e sempre più sprechi. I ricercatori del Cnr-Isafom (Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo) prevedono che il caldo di quest’anno non sarà un caso sporadico e potrebbe durare, come accaduto ciclicamente 1000 e 2000 anni fa, per circa 150 anni. «Occorre quindi intervenire al più presto per contrastare gli effetti negativi sulla disponibilità delle risorse idriche», dice la ricercatrice Silvana Pagliuca. In pratica, bisogna migliorare i sistemi di raccolta e distribuzione, e invece in Italia l’acqua si spreca a più non posso.

Il Laboratorio PerUnaltracittà sottopone a Icomos le principali criticità che coinvolgono siti Unesco di Firenze (e non solo Firenze). perUnaltracittà online, 21 giugno 2017 (c.m.c.)

Il Laboratorio PerUnaltracittà sottopone a Icomos le principali criticità che coinvolgono siti Unesco di Firenze (e non solo Firenze). perUnaltracittà online, 21 giugno 2017 (c.m.c.)

Il Laboratorio PerUnaltracittà esprime in 12 punti la sintesi delle principali criticità da sottoporre all’attenzione di Icomos (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) nella convinzione che occorre mettere a punto una diversa politica di piano sostenuta da una nuova e diversa cultura del progetto capace di coinvolgere le periferie nella salvaguardia della Città antica e del suo patrimonio collinare. Se la periferia diventa la città, si potrà allentare l’assedio al nucleo storico da parte della speculazione e dell’attuale eccedenza turistica.

1. L’alienazione del patrimonio edilizio storico monumentale pubblico/privato: alle vendite viene garantito il cambio di destinazione per usi alberghieri o residenze di lusso e si garantisce la realizzazione di garages sotterranei, situati nella falda freatica.

2. L’escavazione di 21 parcheggi sotterranei in area urbana, di cui ben 6 in zona Unesco, tra cui il parcheggio sotterraneo di Piazza Brunelleschi. L’ulteriore escavazione di parcheggi sotterranei nell’area di Via Tornabuoni, in particolare sotto il giardino di Palazzo Antinori, a ridosso della Prima e della Seconda cinta muraria di Firenze.

3. La realizzazione del nuovo aeroporto intercontinentale di Peretola, con la buffer zone e traiettorie degli aerei sulla verticale di ambedue i siti Unesco: Centro storico e Ville Medicee. Previsto il raddoppio dei passeggeri in transito di circa 4,5 milioni/anno (vedi punto 6).

4. La realizzazione di una linea tramviaria nel sottosuolo del Centro storico, che metterebbe a rischio la stabilità degli edifici del Sito Unesco e l’integrità dei reperti archeologici sotterranei.

5. Gli scavi dei tunnel nell’area Fortezza da Basso/Santa Maria Novella: per l’Alta Velocità, sotto la Fortezza da Basso e Piazza della Libertà; per la nuova stazione ferroviaria AV, sotterranea e a ridosso del torrente Mugnone; per le varie gallerie veicolari utili al transito in superficie della tramvia.

6. L’insostenibilità acclarata della pressione del turismo sul Sito Unesco: oltre 9 milioni/anno le presenze, occasione di sviluppo di bassa qualità e causa di forte degrado strutturale e di allontanamento dei fiorentini dal Centro storico della loro città (vedi punto 10).

7. L’utilizzo improprio delle Piazze del centro storico in occasione di manifestazioni varie e mercatini con allestimento di strutture temporanee fortemente invasive, fuori scala rispetto all’equilibrio architettonico degli spazi, costruite con materiali incompatibili esteticamente con l’ambiente (in particolare Santa Croce e S.S. Annunziata) e penalizzanti per la vita dei residenti rimasti nel Centro storico (vedi punto 10).

8. La privatizzazione degli spazi pubblici della città per organizzazione di eventi riservati: Ponte Vecchio, Forte Belvedere, Accademia ecc. e soprattutto Palazzo Vecchio che ospita un numero esorbitante di iniziative con ingresso ad invito per cene servite nel Salone dei Cinquecento o in altri ambienti del percorso museale per centinaia di persone con allestimenti incongrui alla rilevanza del bene culturale.

9. La perdita dei significati storici e identitari del Sito Unesco. Evidenti i fenomeni di gentrification urbana e trasformazione della città in una Disneyland del Rinascimento: sostituzione delle botteghe artigianali e del piccolo commercio di prossimità con catene commerciali internazionali che omologano il Centro storico a una qualunque altra città. Ristorazione selvaggia e finta locale.

10. La progressiva ed inesorabile espulsione delle famiglie residenti nel centro storico a favore di turisti mediante trasformazione degli immobili in residenze temporanee (spesso al nero) con conseguente desertificazione del tessuto urbano centrale per quanto riguarda i servizi rivolti ai cittadini in favore del commercio per i non residenti (vedi punto 9).

11. Lo storno di risorse economiche dal pubblico al privato che pregiudica la sicurezza del Centro storico: il caso più eclatante è quello della voragine di Lungarno Torrigiani, crollo dovuto alla mancata manutenzione dell’acquedotto. Gli utili netti di Publiacqua spa non sono state destinate alla manutenzione ma suddivise come dividendi degli azionisti.

12. La realizzazione di mostre in luoghi chiave del Centro storico in cui può esporre chi paga, senza nessuna Commissione di valutazione sul valore delle opere. Un modo semplice, per chi ha i denari (collezionista/produttore) per alterare le quotazioni del mercato dell’arte utilizzando uno scenario unico al mondo.

«Le prese di posizione dei due maggiori partner dell’Accordo di programma sugli ex scali ferroviari milanesi nei confronti del dibattito che si è svolto in questi ultimi due mesi si possono sintetizzare in quattro parole: colpevoli silenzi e fumo negli occhi», arcipelagomilano.org, 20 giugno 2017. Con riferimenti

Le prese di posizione ufficiali dei due maggiori partner dell’Accordo di Programma sugli scali nei confronti del dibattito – politico ma anche tecnico – che si è svolto in questi ultimi due mesi si possono sintetizzare in quattro parole: colpevoli silenzi e fumo negli occhi. I silenzi, inaccettabili, si riferiscono alla impermeabilità alle considerazioni critiche, in punta di diritto e di economia, che sono state rivolte da varie parti alla procedura e alle clausole del vecchio Accordo di Programma, che convergono su una evidentissima sproporzione fra il vantaggio di FS Sistemi Urbani in termini di valorizzazione delle aree di proprietà (pura rendita o, tecnicamente, valore di trasformazione) e il Comune, che dovrebbe essere il custode dei vantaggi pubblici.

Sordi alle indicazioni di vizi giuridici rilevantissimi, i due partner persistono nel mantenere immutati i termini del vecchio accordo. Il fumo negli occhi si manifesta invece nella proposta, da parte del Comune, di modifiche non essenziali e finanche peggiorative ai contenuti urbanistici del programma, nonché nel computo di vantaggi pubblici (spesso inesistenti) che dovrebbero dimostrare l’attenzione della Giunta al bene della città. Vorrei indicare rapidamente i punti che mi paiono più importanti, anche se sono stati già sottolineati (si vedano i recenti articoli di Camagni e Roccella su ArcipelagoMilano del 26 aprile e del 12 aprile 2017, e molti altri). Sui colpevoli silenzi sembra cruciale evidenziare (soprattutto al Comune che è la parte penalizzata e stranamente consenziente) i punti seguenti:

A- Le plusvalenze che FS realizzerebbe dall’Accordo di Programma, che configura una variante di piano, sono sottoposte a partire dal 2014 alla nuova disciplina nazionale del “contributo straordinario” in aggiunta agli oneri tradizionali (come integrati all’art. 16 comma 4 del TU sull’edilizia): il “maggior valore generato […] da interventi in variante urbanistica” sono ripartiti fra il proprietario e il Comune “almeno” al 50%. La Regione Lombardia non ha ancora legiferato al proposito, come hanno fatto altre Regioni, per cui la legge nazionale è direttamente applicabile.

B- Il “maggior valore generato da interventi in variante urbanistica” non è quello definito dalle clausole del vecchio Accordo di Programma, che già appariva contra legem nel 2015: non è la differenza fra il valore netto di trasformazione delle aree (dato dai ricavi prevedibili di vendita al netto dei costi e di un adeguato margine di profitto per la funzione del developer) e il valore delle aree a bilancio di FS (che può essere cambiato in ogni momento dalla società) (1), come proprietà e Comune si ostinano a sostenere.

Il “maggior valore” previsto dalla legge nasce dalla differenza fra il primo valore (generato dalle nuove volumetrie assegnate in variante) e il valore di mercato che le aree hanno nella attuale definizione degli usi consentiti dal piano (e cioè “servizi ferroviari”), un valore dunque pari a zero. Le aspettative di rivalutazione non sono la realtà, come la bocciatura dell’accordo in Consiglio ci ha dimostrato. Se anche attribuissimo un puro valore agricolo alle aree, esso sarebbe più che annullato dai costi prevedibili di bonifica. Eppure i fatidici 222 milioni in bilancio FS continuano a essere presentati – in riduzione della plusvalenza – anche da parte del Comune in occasioni formali (come nella riunione delle Commissioni Consiliari urbanistica e mobilità del 12 giugno scorso).

C- Nel documento presentato dal Comune alla suddetta riunione delle Commissioni Consiliari, si va anche più oltre nel defalcare costi e oneri in riduzione della plusvalenza realizzabile. Si deducono le imposte che FS deve (dovrà?) pagare, con la dizione “fiscalità 2015”. Quale fiscalità? Sembra di capire quella nazionale, forse sulla rivalutazione dei cespiti: ma perché mai dovrebbe essere addossata al programma? Inoltre, si sottraggono le “anticipazioni per la C-line” e cioè i 50 milioni promessi al Comune. Ciò è contabilmente un errore: i 50 milioni fanno parte della plusvalenza realizzata, che andrà successivamente divisa al 50% fra FS e Comune.

A quanto ammonterebbe il maggior valore, tecnicamente la “rendita” generata dall’Accordo di Programma in capo al proprietario delle aree, valutando il tutto in senso cautelativo e accettando tutti i veri costi previsti dall’accordo nella misura ivi indicata?

Partirei dalle valutazioni di Gabriele Mariani esposte nell’articolo del 31 maggio su ArcipelagoMilano, assai analitiche, fedeli ai valori esposti nell’Accordo di Programma e non viziate da duplicazioni di costi. Le completerei aggiungendo una valutazione del profitto lordo da attribuire alla figura del developer nonché proventi e costi dell’edilizia sociale (che Mariani teneva separati).

Ipotizzerei di includere a pieno titolo nell’ambito privato l’edilizia convenzionata (89.000 mq di slp), che ha una sua profittabilità, mentre lascerei alla diretta responsabilità del Comune la costruzione e gestione dell’edilizia a canone concordato e agevolato, le due fattispecie a maggiore interesse sociale, da finanziare direttamente attraverso le entrate della fiscalità comunale generata dal programma. Quest’ultimo valore è quello che la nuova legge impone di tassare e suddividere fra pubblico e privato, tassando la pura rendita (e non i profitti imprenditoriali di costruttori e developer) (3), mentre il plusvalore complessivamente generato dal programma si conferma sul valore di 1 miliardo di euro, già variamente evidenziato nel dibattito.

Ipotizzando una ripartizione al 50% del valore di trasformazione, come vuole al minimo la legge dello Stato, al Comune toccherebbero 352 milioni, con cui si potrebbero realizzare non solo i lavori per la Circle Line (i famosi 50 milioni previsti dall’accordo), la parte più seria dell’edilizia sociale prevista (a canone concordato e agevolato, con un costo prevedibile di circa 100 milioni), magari con un aumento assai desiderabile della componente agevolata (che qui, come tradizionalmente a Milano, è ridotta ai minimi termini) e altri possibili interventi a vantaggio collettivo, anche sulle infrastrutture di mobilità.

Dunque, si tratta di un valore molto differente da quello stimato negli scenari pubblicamente presentati dal Comune, che prevedono un ventaglio da 54 a 86 milioni. A FS toccherebbe la stessa cifra, al netto di tutti i costi (smantellamento binari, bonifiche, interessi e comunicazione) che verrebbero “socializzati” nel programma complessivo. Ma veniamo al fumo negli occhi:

1- I vantaggi per il Comune sarebbero questi che ho indicato, che derivano da una valutazione delle plusvalenze coerente con la nuova legge e con la dottrina estimativa e non basata sulle clausole fantasiose (e giuridicamente rischiose se accettate dalla parte pubblica) del vecchio accordo. Basterebbe solo che la politica si impegnasse in questo senso, con determinazione e fantasia. E non sono certo i vantaggi che ci si ostina a indicare, come nel documento già citato, rappresentati dagli oneri ed extra-oneri urbanistici.

Questi servono infatti per realizzare le infrastrutture che consentono l’utilizzazione civile e l’accessibilità delle aree e degli immobili prodotti e sono in conseguenza sempre pagati dai costruttori/developer: banalmente, servono per poter usare nelle case i servizi igienici, per non arrivare a casa su uno sterrato, per avere un poco di verde condominiale e spazi per servizi di base ad uso dei nuovi quartieri; non costituiscono un regalo alla città, come si vuole far credere!

2 – Il recente aumento della quota di spazi ceduti al Comune per realizzare verde (dal 50 al 66%), introdotto fra le clausole dell’accordo, sembra un messaggio per generare facile consenso, ma contiene molti possibili effetti perversi. Innanzitutto si lascia credere che tale clausola avvantaggia i cittadini a scapito del proprietario delle aree, mentre così non è, poiché i volumi costruiti restano gli stessi ma sono solo compattati in altezza, e quindi resta immutato il valore economico del programma. In secondo luogo, densità edilizie eccessive possono squalificare l’intervento, riducendone l’appetibilità e quindi il prezzo di vendita. In terzo luogo, occorre dire chiaramente che non abbiamo bisogno né di foreste urbane (comunque artificiali!), né di grandi estensioni di verde difficili da gestire e da securizzare, ma di parchi e giardini ben fruibili e diffusi anche a livello di vicinato.

3 – Il rafforzamento delle quote previste per edilizia a scopo sociale sarebbe una buona cosa se non si abbandonasse quasi totalmente la possibilità di realizzare edilizia pubblica e non si privilegiasse la componente dell’edilizia convenzionata, ormai da considerare ampiamente inutile per finalità sociali. Nel caso degli scali, i prezzi di vendita, scontati e convenzionati, sarebbero pari in media a 2.700 euro/mq, con punte fino a 3.700 (stime di Mariani): non si tratta certo di un’edilizia per gli esclusi dal mercato abitativo, in uno scenario verisimile di aumento della povertà urbana e di crescente difficoltà per giovani coppie e classi a reddito medio-basso.

In conclusione: precipitarsi a firmare un accordo fotocopia del precedente quanto a condizioni economiche – e anzi per altri versi peggiorato – senza soffermarsi a considerarne criticamente alcune clausole palesemente contra legem sarebbe colpevole e irresponsabile nei confronti della cittadinanza; si sprecherebbe l’ultima grande occasione per ripensare un pezzo importante di città con un approccio finalmente moderno ed europeo, che realizza un bilanciamento fra gli interessi pubblici e quelli privati.

(1) Il valore delle aree iscritto a bilancio ha un puro valore civilistico e semmai concerne la sola eventuale tassazione nazionale del capital gain.

(2) I valori di costo e di ricavo per le diverse fattispecie di edilizia convenzionata e agevolata sono state stimate da Mariani, che ringrazio.

(3) Il profitto riconosciuto al developer può dipendere da molte circostanze (condizioni del mercato, rischi, forza contrattuale delle parti). Se il proprietario riconoscesse un profitto pari al 30% dei costi, tale profitto del developer sarebbe di 421 milioni, il valore incassato dal proprietario (valore di trasformazione) si ridurrebbe a 635,3 milioni (il gioco è a somma zero) e la quota del Comune a 318 milioni.

Riferimenti

Per un inquadramento della vicenda si veda su eddyburg Scali ferroviari a Milano - Storia, progetto, conflitto.

Un'analisi "sfogo" e una ricetta sicura per vincere la depressione relativa alle vicende degli scali ferroviari dismessi di Milano, Arcipelago Milano, online, 13 giugno 2017 (m.c.g.)

Un'analisi "sfogo" e una ricetta sicura per vincere la depressione relativa alle vicende degli scali ferroviari dismessi di Milano, Arcipelago Milano, online, 13 giugno 2017 (m.c.g.)

Pare che la depressione colpisca sempre di più, (Organizzazione Mondiale della Salute – aprile 2017), e che sia una della principali cause di suicidio, 780.000 casi nel mondo l’anno scorso, perché una causa della depressione è la mancanza di “speranze”: la Hopelessness Depression (HD). Pensando agli scali mi deprimo ma non mi suiciderò, ho trovato l’antidoto, pare sia un “classico”: l’incazzatura.

Sono incazzato perché vedo che per gli scali le cose vanno avanti come se nulla fosse sebbene una parte non trascurabile dell’opinione pubblica “avvertita” cerchi di raddrizzare le gambe al cane.

M’incazzo perché penso che tutto sia cominciato quando si poteva fermare e non lo si è fatto. Poco dopo l’elezione di Pisapia a sindaco, il Piano di Governo del Territorio, quello voluto dal duo Moratti Masseroli, un piano vecchio stile all’insegna dell’ossequio agli interessi immobiliari e del tutto indifferente al bene comune della città, s’incagliò per un errore procedurale. C’era l’occasione di mandare a monte tutto ma si preferì mandarlo in porto per non dare l’impressione di voler fermare tutto, si sarebbe detto: arriva la sinistra nemica di quelli che chiama “speculatori”, un suo vezzo demagogico. Fu rielaborato un piano modificato per quel poco che si poteva accogliendo le osservazioni disponibili utili a smorzarne gli effetti più dirompenti. Tanto l’edilizia si era fermata.

Pensavo che la politica urbanistica del duo Pisapia De Cesaris fosse una svolta. Non lo era. Semplicemente la pressione degli operatori immobiliari si era arenata nelle secche di un mercato inesistente. Ma sottotraccia un operatore immobiliare che guardava lontano c’era: un Ligresti vestito da pubblico, le Ferrovie dello Stato. Il pelo cambia ma il vizio resta.

Poi l’Accordo di Programma che poteva sancire la sconfitta del bene comune, la subordinazione della città e del suo patrimonio agli interessi immobiliari – a un nuovo Ligresti -, questa volta si arena nelle secche di un Consiglio comunale che si scopre scavalcato, ridoto a ruolo di notaio delle decisioni della Giunta.

M’incazzo a posteriori con me stesso: quando l’assessora De Cesaris disse di aver raggiunto il miglior accordo possibile con le Ferrovie dello Stato, e lo portò in Consiglio, me ne rallegrai invece di mettermi un nastro nero al braccio come si faceva una volta per mostrare il lutto: lutto per la morte della speranza di una nuova urbanistica. La fortuna mi ha consolato: l’accordo non è stato ratificato, è ancora lì, speriamo.

M’incazzo perché quando nel programma di Sala ho visto che al primo punto c’era la sistemazione degli scali ferroviari ho sperato che avesse riflettuto sul problema e su quello che era successo in Consiglio comunale. L’Accordo di Programma poteva essere ben diverso da quello bocciato dal Consiglio: sostanzialmente è ancora quello. L’eredità della vecchia Giunta pesa ancora.

M’incazzo perché vedo un assessore all’urbanistica, digiuno della cultura necessaria, gestire il futuro di Milano e che dichiara di aver aperto le porte alla partecipazione dei cittadini senza nemmeno saper bene che cosa sia la partecipazione: dire, come dice, che molte migliaia di persone hanno “partecipato” solo perché erano a un convegno o a una riunione, compresi coloro che hanno “visto “ i progetti sugli scali, le Visioni dei cinque studi di architettura, vuol dire non aver capito nulla. Noto tra l’altro che in molti incontri ai quali ha partecipato l’assessore, le voci di dissenso sono state parecchie, inutili, non se ne troverà traccia nel nuovo Accordo di Programma.

M’incazzo quando sento il consigliere Monguzzi dire che la nuova “mozione” di indirizzo sugli scali è “un segnale contro la speculazione” semplicemente perché avendo aumentalo l’altezza degli edifici residenziali previsti e quindi riducendo la loro superficie al piede ci sarà più verde. La storiella dell’edilizia convenzionata poi, che si fa solo quando quella libera si muove, non la beviamo più.

Ma m’incazzo soprattutto quando vedo che tutto si muove senza che vi sia stata una seria “analisi dei bisogni” della città, che avrebbe potuto evitare in futuro almeno clamorosi errori come quelli fatti in passato quando il Comune non ci pensò nemmeno di offrire alternative migliori all’Istituto Europeo di Oncologia di Veronesi purché non andasse a collocarsi in fondo a via Ripamonti, lontano da qualunque mezzo pubblico. E l’Humanitas? Ed Expo? E poi e poi ….

M’incazzo quando vedo che si convocano dei tavoli “tecnici”. I tecnici servono per dar corpo a un progetto a valle dell’analisi dei bisogni, analisi che prelude a ogni decisione “politica” che va comunque fatta: i tecnici sono la foglia di fico di chi non sa fare scelte politiche, tecnici che per quanto capaci non sostituiscono la politica.

M’incazzo perché, ingenuo, non ho ancora capito che l’analisi dei bisogni non si fa perché, se fosse fatta nell’interesse pubblico, molto ma molto difficilmente coinciderebbe con i “bisogni” degli operatori immobiliari.

M’incazzo ma non mi uccido perché ho ancora qualche speranza. Vedo passare il tempo a chiudere grossolanamente e a posteriori le falle più vistose dell’elaborazione e della partecipazione, dando spazio a ogni tipo di opposizione. C’è ancora tempo per fare un’analisi dei bisogni – i dati già raccolti non mancano – e a valle di questa rileggere tutto il prezioso lavoro fatto tra tavoli, e commissioni e convegni: ritrovare la razionalità. Lo scontro politico vero si può fare solo sui bisogni, la loro valutazione e le priorità. Chi vuole qui potrà ritrovare destra e sinistra. Dopo ma solo dopo sugli strumenti.

Ebbene sì, vinco la depressione incazzandomi. “M’incazzo ergo sum” (Suivant Descartes, 2017).

Il dibattito sugli Scali Ferroviari su arcipelagomilano.org

la Repubblica, 9 giugno 2017

la Repubblica, 9 giugno 2017

Piove sulla testa del ministro Dario Franceschini e sulla sua riforma dei Beni culturali ma ancora di più rischia di diluviare nel prossimo futuro. Si attende per giovedì la decisione del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospendere le sentenze del Tar che hanno defenestrato cinque direttori di musei. E già da lì potrebbero arrivare acuti dolori per il ministro. Ma il nuovo pronunciamento del Tar di mercoledì, che ha annullato il Parco archeologico del Colosseo, dei Fori, del Palatino e della Domus Aurea trasforma la falla che si era aperta nella riforma in un pericoloso squarcio che potrebbe far affondare l’intero impianto voluto da Franceschini.

Il Colosseo è pur sempre il Colosseo e alla sua autonomia erano affidate molte delle chanche di buona riuscita della riforma. Ma la sentenza di mercoledì può anche trascinare con sé altri ricorsi sia contro singoli direttori sia contro la procedura in sé che ha portato loro ed altri al vertice dei musei nella seconda tranche del concorso (per la prima i termini sono chiusi). Da più parti infatti si sente dire che sarebbero in arrivo ricorsi collettivi.

Al ministero la replica è compatta: abbiamo ragione e faremo appello al Consiglio di Stato anche contro quest’altra sentenza. Dario Franceschini è intervenuto ieri a un convegno sulle periferie al quale ha partecipato anche il vice sindaco di Roma Luca Bergamo, firmatario del ricorso al Tar, ma della sentenza sul Colosseo il ministro non ha fatto parola. Nel frattempo, però, al ministero si studiano le conseguenze che avrà la sentenza: chi governerà il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma? In attesa che il Consiglio di Stato confermi o smentisca il Tar, tutto torna nella competenza della Soprintendenza guidata da Francesco Prosperetti. Ma contemporaneamente risorge o no anche l’altra Soprintendenza, quella che curava il patrimonio fuori le Mura Aureliane, sparita dopo la nascita del parco del Colosseo? Non è questione da poco: in ballo, per esempio, c’è il vincolo sull’Ippodromo di Tor di Valle, che potrebbe far saltare la costruzione dello stadio della Roma. Chi deve confermare la procedura avviata dall’allora soprintendente Margherita Eichberg e per la quale stanno scadendo i termini?

Sono comunque i beni culturali romani e il loro assetto fissato dalla riforma l’epicentro del terremoto provocato dalla sentenza di mercoledì. Un terremoto che scuote strutture indebolite nel tempo e che ancora faticano ad assorbire le trasformazioni imposte dalla riforma. E che sembra non finiscano mai. È infatti possibile che i direttori di altri musei della capitale siano oggetto di nuovi ricorsi. E questo mentre la riorganizzazione voluta dal ministero incontra inciampi di diversa natura.

Il Parco archeologico dell’Appia Antica, per esempio, ha una direttrice, Rita Paris, ma non ancora una sede. La pianta organica, poi, è tutta sulla carta, non essendoci una dotazione di personale ed essendo bloccata la mobilità interna. La conseguenza è che per qualunque esigenza ci si appoggia alla Soprintendenza sia per gli archeologi impegnati negli scavi, sia per gli amministrativi, i quali s’incaricano di stilare il bilancio.

Un’altra conseguenza, sempre ammesso che il Consiglio di Stato ribalti la decisione del Tar, è che il concorso per la direzione del Colosseo venga comunque rinviato. Per questo incarico erano arrivate oltre ottanta domande, una quindicina delle quali dall’estero. Ed erano state fissate le date dei colloqui a fine giugno. Ma già le due precedenti sentenze del Tar, una delle quali aveva colpito il direttore austriaco del Palazzo Ducale di Mantova, Peter Assmann, avevano diffuso pesanti dubbi sulla bontà della procedura. Dubbi rinforzati dalla decisione del Tar di mercoledì.

». il manifesto,8 giugno 2017 (c.m.c.)

Il Colosseo – tra lo skyline tamarro del «divo Nerone» che staglia le sue arroganti strutture tra colonne romane (ieri, migliaia le persone in fila sulla via Sacra), l’ipotesi di finire ingabbiato da orrende cancellate anti-terrorismo, lo scapestrato restauro che ha cancellato la sua storia, riducendola a una patina televisiva – non ha pace. Ed è la spina nel fianco anche del ministro per i beni culturali Dario Franceschini. Ancora una volta l’Anfiteatro Flavio è l’ospite scomodo che sta dietro al duello fra Mibact e Campidoglio: il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso con il quale il Comune di Roma contestava il decreto che istituiva il Parco autonomo voluto da Franceschini (che è pronto a impugnare l’atto). La motivazione della bocciatura? «Vizi di eccesso di potere del provvedimento» e anche «violazione del principio della leale collaborazione tra enti». Colosseo e area Fori, estrapolati indebitamente, toglievano alla città gran parte delle sue risorse, provenienti dalla bigliettazione. E mettevano in ginocchio così gli altri beni archeologici del Comune. È tutto da rifare; decreto annullato.

Le sentenze di accoglimento pubblicate riguardano poi le istanze di opposizione avanzate dal sindacato Uilpa-Bact, dove si definiva quel Parco «un’operazione arbitraria, con gravi profili di illegittimità di merito e metodo».

La sindaca Raggi ha esultato, cinguettando con un tweet dai toni populisti: #Colosseo. Hanno vinto i cittadini, bene Tar. Sconfitto tentativo Governo. Roma resta di tutti. Secondo il Campidoglio, infatti, il «progetto Colosseo» era lesivo degli interessi di Roma Capitale, dato che sottraeva un bene alla Soprintendenza speciale e alla città – circa 40 milioni di euro i ricavi – e immetteva in circuito patrimoni di serie A e altri di serie B. Anche per il vicesindaco Luca Bergamo quella del Tar è «una decisione positiva e importante che consente di riprendere il discorso su una visione unitaria e integrata del patrimonio culturale della città. Che non può essere visto semplicemente come asservito al turismo».

Dopo lo stop e la caduta delle nomine di alcuni nuovi direttori di musei, tra cui gli «stranieri» (per l’impossibilità di valutare un concorso avvenuto a porte chiuse, con criteri fumosi, che non rispettava la norma cui si sono sottoposti, negli anni passati, gli altri candidati alle cariche dirigenziali), Franceschini è apparso stavolta più smaliziato di fronte la notizia del nuovo fallimento: «Non posso dire che sono stupito. È lo stesso Tar, stessa sezione della sentenza sui direttori stranieri. Fatico però a capire perché 31 musei e parchi archeologici autonomi, dagli Uffizi a Pompei, vadano bene e il 32esimo, il Parco del Colosseo, giuridicamente identico a tutti gli altri, invece no».

La verità è che la riforma del Mibact, fiore all’occhiello del governo Renzi, è allo sbando e paga l’improvvisazione dei suoi «piloti» che hanno forzato la mano, imponendo decisioni dall’alto e squassando un sistema perfettibile certo, ma non smantellabile del tutto. Non è questione solo di cavilli burocratici, in campo entrano metodi e visioni. La brama dell’immediato far cassa attraverso i «monumenti-re» è cosa di breve respiro, non rispetta l’unità del centro storico, chiave concettuale per la sua giusta tutela. Così il Colosseo non può essere scippato né spremuto come un limone per ammucchiare soldi. Ha tutti i connotati, invece, per essere un magnifico testimonial di quel parco senza soluzioni di continuità che auspicava Antonio Cederna e che avrebbe dovuto suturare la ferita inferta dal fascismo all’assetto urbanistico della capitale. Era quello un modo di chiudere i conti con una stagione di sventramenti propagandistici per aprire la porta a un’altra stagione, in cui si riconsegnava la città ai suoi abitanti e – perché no – anche ai turisti.

A New York ogni singolo metro quadro è prezioso. In una città dove lo spazio manca, non resta che andare in alto. Per i costruttori di grattacieli newyorkesi, l’ultima frontiera da conquistare è il cielo. Come? Comprando l’aria inutilizzata dagli edifici adiacenti alla zona in cui si intende costruire, accaparrandosi i cosiddetti air rights.

Cosa sono gli air rights

Per capire cosa sono gli air rights e come influenzano il mercato immobiliare newyorkese abbiamo contattato Artis Real Estate & Consulting, società italiana specializzata in consulenza immobiliare internazionale con sede a New York. «Gli air rights – spiega un suo portavoce – possono essere definiti come i diritti di sopraelevazione che spettano al titolare di un determinato edificio. Questi diritti possono essere venduti e comprati. Mi spiego meglio. In alcune zone della città la densità edilizia non può superare una certa quota e quindi i grattacieli sono sottoposti a un limite di altezza. Un problema, questo, che può essere risolto proprio grazie agli air rights. Non tutti gli edifici, infatti, sfruttano al massimo il loro diritto di sopraelevazione. I costruttori di grattacieli possono acquistare lo spazio inutilizzato da questi edifici, qualora fossero appunto più bassi di quanto previsto dal piano regolatore». Da qui la caccia dei magnati del cielo agli air rights.

Perché l’aria è così costosa a New York