Le recenti imprese di un protagonista del gruppo di potere dominante nell'economia e nella politica veneziane: il «king maker dello "sviluppo" che vola insieme alle colate di cemento». Il manifesto, 26 agosto 2015, con ampia postilla

Marchi è presidente Save (35,9 milioni di euro di capitale) quotata in Borsa da dieci anni, che detiene il 27,65% dell’aeroporto belga di Charleroi ed è entrata nella spa che gestisce gli scali di Verona e Brescia. Fino ad ottobre 2016, Marchi può contare sul patto parasociale con Agorà Investimenti e Marco Polo Holding (entrambe società con sede a Conegliano). Ed è riuscito perfino a piegare il finanziere franco-americano Joseph Oughourlian (presidente di Amber Capital Italia Sgr) che con il 20% delle azioni Save aveva attaccato senza pietà la gestione del «Marco Polo» da parte dello staff di Marchi.

Ma il quadrante di Tessera continua a rappresentare, da lustri, il core business dell’urbanistica a senso unico. Fin dalla «svolta» in Save con gli enti pubblici locali beffati dal governatore Galan che incorona Marchi: è la privatizzazione, perfino a dispetto di Paolo Sinigaglia (presidente di Veneto Sviluppo). Così oggi il presidente di Save sfodera un’altra operazione in grande stile: il masterplan che ridisegna tutto, con orizzonte finale 2021.

Contiene un mega-hotel di fronte al progettato terminal acqueo che da solo vale 630 milioni di investimento. Il commissario Zappalorto aveva dato il via libera, ma sono insorti i comitati dei cittadini di Tessera e Campalto. L’albergo è previsto in un’area di 10 mila metri quadrati: il 30 settembre scade il termine della manifestazione d’interesse. Un analogo progetto era già contenuto in «Porta di Venezia» firmato dall’architetto canadese Frank O. Gehry e rimasto lettera morta per assenza di finanziamenti. L’idea dell’hotel viene rispolverata accanto alla specie di Croisette con vista laguna.

Il 22 luglio il comitato cittadini di Tessera e Campalto contro l’inquinamento acustico, atmosferico e ambientale da traffico aeroportuale ha depositato in commissione Via ulteriori 17 pagine di critiche al masterplan Save. «Non può essere l’Enac il proponente di una istanza di Via di un Masterplan redatto dal gestore aeroportuale, poiché all’Enac è attribuito per conto dello Stato il compito primario di controllare e vigilare sull’operato e le scelte del gestore», spiegano evidenziando il conflitto d’interesse. Il comitato si preoccupa anche del rumore notturno all’interno della municipalità: «La frequenza dei sorvoli in allontanamento è destinata ad aggravarsi con l’aumento del 30% dei sorvoli a bassa quota». Save promette una dozzina di opere di mitigazione a Tessera? «Abbiamo conferma dalla controdeduzione del dubbio espresso nelle nostre precedenti osservazioni: il complesso delle opere di mitigazione e compensazione è stato elaborato e inserito pro forma. Appare chiaro che è un collage pubblicitario, per imbonire i cittadini».

postilla

L’area di Tessera è un punto nodale della strategia diprivatizzazione e della città e della sua Laguna. Da un punto di vistaterritoriale è uno dei tre poli sui quali si concentrano grandi operazioniimmobiliari. A Tessera sono state avviate con una serie di modifiche dellastrumentazione urbanistica e di acquisizioni immobiliare finalizzata avalorizzare economicamente un enorme complesso di aree. Nel gigantescocomplesso immobiliare dell’Arsenale di Venezia, di eccezionale valorestorico-artistico, sono in atto da tempo iniziative di privatizzazione e“valorizzazioni” degli immobili oggi di proprietà pubblica. Al Lido di Veneziasono in corso iniziative di “valorizzazione” turistica basata essenzialmentesulla privatizzazione di complessi immobiliari pubblici. I tre poli dovrebberoavere il loro collegamento funzionale con la metropolitana sub lagunare,intervento devastante per l’impatto sullastruttura geologica di base dellacittà (il “caranto”) e per l’ulteriore apporto di flussi turistici verso unacittà già alle soglie del collasso.

«È quella del terremoto senza rinascita, delle trivellazioni selvagge e della «catena di comando» fuori controllo. E dell’Abruzzo arrabbiato con il governo bipartisan. Il premier non regge le contestazioni e salta la prima tappa. In prima fila il coordinamento contro le trivelle di "Ombrina", gli studenti e i comitati per la ricostruzione». Il manifesto, 26 agosto2015

In una quasi rissa, con feriti e malori e autoambulanze arrivate per i soccorsi. E il primo ministro costretto, alla fine, a defilarsi da una porta di servizio, perché all’esterno urlano contro di lui, la sua politica e il suo governo.

La città è blindata: non si passa. Transenne ovunque, anche per i giornalisti. Vengono tenuti a debita distanza da palazzo Fibbioni, di proprietà del Comune, nel cuore del centro storico, dove impazza la consueta sfilata di politici, soprattutto Pd, e dove è prevista la tappa iniziale del presidente del Consiglio: è la sua prima volta a L’Aquila. La presenza di Matteo Renzi era stata annunciata più volte, e poi sempre smentita, da circa un anno e mezzo.

Temi centrali del summit con le istituzioni del territorio saranno, in particolare, i fondi governativi per la ricostruzione post-sisma e il problema della restituzione di tasse e contributi sospesi dopo il disastro. Ma il tour e il programma previsti vengono presto accantonati. Perché scoppia la protesta.

Grida, le forze dell’ordine cominciano a correre, i cronisti che rompono gli sbarramenti dietro i quali sono stati relegati. Ad aspettare al varco Renzi comitati di residenti e l’Unione degli studenti.

«Veniamo chiamati a fare da spettatori all’ennesima passerella istituzionale sul nostro suolo» dice William Giordano, coordinatore dell’Unione degli studenti L’Aquila, «Alle promesse mai mantenute sui tempi della ricostruzione e alla futile ricerca di consensi e mediaticità da tempo opponiamo percorsi di partecipazione attiva e reale. Non è un caso se qui sono stati raggiunti picchi di mobilitazione contro un modello autoritario di scuola e il definitivo smantellamento della scuola pubblica. Renzi ha dimostrato di procedere per forzature democratiche e di rifiutare il confronto. Per questo a L’Aquila non è il benvenuto».

In prima linea il Coordinamento No Ombrina con bandiere e striscioni bianco e azzurri, il Wwf, Legambiente e i «No triv»: tutti contro la perforazione di pozzi di petrolio in Adriatico, e in particolare a ridosso delle Costa dei trabocchi, in provincia di Chieti, in luoghi protetti e di bellezza unica. Ci sono il comitato «3 e 32» e una delegazione contro il gasdotto Snam di Sulmona.

Il parapiglia inizia sotto i portici di via San Bernardino. «Renzi, Renzi fuori dall’Abruzzo», viene ripetuto. Con il cordone delle forze dell’ordine sempre più massiccio. Arrivano le squadre antisommossa. «L’Aquila libera, mai la mafia, non la vogliamo».

I manifestanti vengono accerchiati e respinti, ci sono tafferugli e nella foga c’è chi sviene e finisce sull’asfalto: un uomo sarà soccorso e caricato in ambulanza e portato in ospedale. «È inaudito quello che sta accadendo» tuona Maurizio Acerbo, di Rifondazione comunista «Si prendono a botte cittadini che volevano soltanto avere un confronto civile».

Poco in più in là, nei pressi della villa comunale, vanno in scena gli scontri. «Via Renzi il petroliere». Forse c’è qualche lancio di pietre, forse no. «Hanno tirato sampietrini addosso alle forze dell’ordine», dirà il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso.

L’Aquila si… surriscalda. Ci sono manganellate e uova che volano di qua e di là. Da un lato la folla, dall’altra la polizia. Che picchia. Ci sono ragazzi colpiti alla testa, che debbono far ricorso alle cure, un’agente ricoverata per la frattura del setto nasale.

È il marasma e così Renzi, per motivi di sicurezza, salta il primo appuntamento e viene dirottato, in fretta e furia, verso la sede del Gran Sasso Science Institute, sempre in centro città.

In questo luogo, il premier avrebbe dovuto avere un secondo ed ultimo appuntamento con i sindacati e con le associazioni di categoria, in particolare quelle imprenditoriali e commerciali.

Impazzano i cori di critica, pesanti i toni: «Non vogliamo le lobby»; «Non ci piace lo Sblocca Italia che devasta i territori»; «Vogliamo la ricostruzione dell’Aquila».

«Renzi distrugge l’ambiente che è il nostro pane e quello delle nuove generazioni» affermano Franco Mastrangelo e Alessandro Lanci, in prima linea contro la piattaforma petrolifera Ombrina mare.

«È venuto un emissario del Pd a chiederci se tre di noi volevano incontrare Matteo Renzi. Ma gli abbiamo detto: no, grazie. Non facciamo selfie con un premier che ha dato il via libera alle trivelle ammazza-Adriatico con il sì alle perforazioni petrolifere offshore» riferisce Augusto De Sanctis, del Forum Acqua Abruzzo, «Invece di discutere con noi» conclude, «rispetti la volontà popolare di tutte le regioni adriatiche che si oppongono alla deriva petrolifera».

Vista dall’alto, dal terrapieno dove sorge la Casina Dell’Aquila, Pompei trasmette un senso di calma. Il silenzio sembra mescolarsi a una specie di muta saggezza e riveste le pareti scoperchiate, le pietre e i colonnati della città antica. In una mattina d’estate, con il sole che emette solo opachi bagliori, quel che anima le strade, il frastuono di chi visita gli scavi non intacca la quiete che pare attinga la propria misura direttamente dal mondo classico di cui Pompei è testimone. È una trama di muri e di vegetazione, di opere dell’uomo e della natura, un paesaggio culturale che, se si volta lo sguardo verso nord, scivola senza che apparentemente nulla lo contamini fino al Vesuvio, lo “sterminator Vesevo” al quale Giacomo Leopardi nella “Ginestra” conferisce il ruolo di arbitro di un destino contro cui gli esseri umani hanno pochi o nessuno strumento per opporsi. La città morta, insomma, vista da qui sovrasta ogni cosa viva, pulsante, nervosa e rumorosa, e quasi fortifica l’illusione che solo il passato sia sede dell’armonia e che qualunque contatto con il contemporaneo sia un’intrusione, indebita e rovinosa.

È, appunto, un’illusione. Meglio: una pericolosa illusione consolatoria. Senza rapporti con il contemporaneo, con il contesto, Pompei non è più nulla, non essendo un oggetto chiuso dentro la bacheca di un museo. È una città alla quale manca la condizione dell’abitare, ma della dimensione urbana possiede molte altre caratteristiche. Vive in un ambiente dal quale dipendono sia il suo stato di salute sia molte cause del suo degrado.

L’area archeologica è grande 66 ettari, la parte scavata 44. Conta 1.500 domus, vanta 242 mila metri quadrati di superfici murarie, 18 mila di superfici dipinte, 20 mila di intonaci, 12 mila di pavimenti. Pompei non è in un museo e neanche in un lembo desertico né è avvolta da una specie di green belt, una cintura protettiva, una camera di compensazione con tanti filtri che depurano tutto ciò che entra, materiale o immateriale che sia. Pompei vive, sebbene morta, in un contesto dove la densità di popolazione è fra le più alte d’Europa. La sua storia inizia nel VI secolo avanti Cristo, ma ora è parte – grosso modo il 5 per cento – di un comune che si chiama sempre Pompei, nato appena nel 1928 e dove risiedono oltre 25 mila persone. Alle quali si aggiungono, almeno, le 44 mila di Torre Annunziata, le 64 mila di Castellammare di Stabia e le 50 mila di Scafati, tre paesi che stringono la città antica in una morsa edilizia spaventosamente dilatatasi dagli anni Cinquanta del Novecento nella piana del fiume Sarno, fra il Vesuvio e il monte Faito, spazzando via campi fertilissimi e lasciando pochi lacerti di un tessuto residenziale che va ancora tristemente fiero della propria gentilezza, talvolta di una sontuosa solennità – la Reggia di Portici, le ville vesuviane. Mescolando legalità e illegalità, in quest’area della provincia di Napoli si è prodotta una qualità abitativa che anche solo un fugace sguardo coglie nell’inusuale e casuale brutalità.

Pompei è qui dentro, in un ammasso senza vuoti. È una città recintata, gli accessi sono limitati alle ore diurne (salvo rari casi). È una città laboratorio, la si studia, vi si scava. Ma la sua antica e silenziosa saggezza fa i conti con il disagio di questa terra, con gli indici della disoccupazione, in specie giovanile, indici già alti ma aggravati dalla crisi industriale degli ultimi decenni; con la criminalità camorrista; con un ceto politico e amministrativo – non tutto, per carità – che articola il proprio consenso in termini clientelari e che guarda proprio agli scavi di Pompei come serbatoio cui attingere a mani basse; con ambienti imprenditoriali che immaginano grandi affari dentro e soprattutto fuori delle sue mura; con un mondo di piccoli e spesso miserabili commerci ambulanti, attività che si affollano agli ingressi, in parte abusive o con licenze frutto di contrattazioni politiche. E poi i visitatori. Due milioni e mezzo, circa, ogni anno. (…) Pompei è un enigma italiano, metafora della condizione generale del nostro patrimonio storico e culturale, del suo stato di conservazione, dei valori che esprime e della qualità della sua fruizione. Ed è metafora di un paese, di tanti aspetti della sua vicenda politica e sociale, un paese che, prendendosi scadente cura di quel patrimonio, mostra un volto di sé rivelatore di un malessere che si fatica anche solo a definire e di una condizione non all’altezza dell’eredità ricevuta e poco adeguata al futuro che quest’eredità lascia intravedere. Pompei assume su di sé altre metafore. È la metafora di un atteggiamento politico, culturale e finanche antropologico per cui ci si muove in maniera ondivaga, inseguendo emergenze, l’ultima emergenza, forzando gli apparati amministrativi e varando provvedimenti di legge sempre in affanno, in contraddizione l’uno con l’altro, e orientandosi al massimo sulla breve durata. (…) Pompei è poi metafora delle relazioni con l’Europa, relazioni segnate da adesioni e ripulse che s’inseguono a singhiozzo, da richieste d’aiuto e timori di commissariamenti, da solidarietà e messe in mora. Dalle casse di Bruxelles provengono i 105 milioni del Grande Progetto Pompei destinati a restaurare oltre una cinquantina di domus e ad altri interventi. Deliberati nel 2012, a marzo del 2015 erano stati spesi in una percentuale minima: appena 5,9 i milioni versati per una manciata di cantieri chiusi, ma non ancora collaudati. Il programma dei lavori prevede come scadenza inderogabile il dicembre 2015, pena il rien- tro di quel pacco di milioni nei forzieri europei, a meno che non si trovi un accordo con Bruxelles per una proroga.

E ancora: come non leggere in tante recenti storie pompeiane la metafora di una dialettica fra il Grande Intervento e la cura minuta e costante, fra la Grande Opera e la manutenzione puntuale? È una dialettica giocata al tavolo di una retorica che contrappone il fare al riflettere e al discutere. Una retorica che molte cose dice dell’ethos contemporaneo e che in Italia è diventata spesso conflitto su regole e deroghe, sulle funzioni di controllo proprie di una democrazia complessa e sulle accelerazioni forzate, dettate da insofferenza verso quei controlli e scandite da invettive contro un’imprecisata burocrazia: una guerra fra procedure ordinarie e straordinarie – invocando, per gestire queste ultime, commissari, prefetti, manager e generali.

E, sempre restando all’ambito dei beni culturali, Pompei è metafora di altre discussioni, spesso ridotte a ritornello: quella su pubblico e privato, su quanto spetti allo Stato (obbligato dall’articolo 9 della Costituzione) e quanto possano fare imprese, persone singole, associazioni di cittadini, cooperative di giovani; e quella su conservazione e fruizione, perennemente sbilanciata e incapace di verificare nel concreto quanto il buon assetto della prima possa servire alla seconda e quanto un corretto esercizio della seconda sia essenziale per la prima.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

*

IL LIBRO

Il brano che qui pubblichiamo è in libreria da dopodomani L’autore lo presenta al Festivaletteratura di Mantova venerdì 11 settembre alle 16,30

«Avevo nove anni quando l’uragano Katrina si è abbattuto su di noi. È quel giorno che sono diventata nera». Madeleine Le Cesne, giovane poetessa afroamericana, ricorda così la tragedia di dieci anni fa: una «catastrofe razziale», per il modo in cui un’intera popolazione venne abbandonata per giorni alla mercè delle acque, nel collasso della protezione civile, senza i soccorsi degni della nazione più ricca del mondo. Fu quel giorno che Madeleine capì cosa voleva dire essere nera. Fu quel giorno, anche, che perse la sua innocenza. «Che cosa ricordo della New Orleans della mia infanzia? Rovine. Case abbandonate. Cimiteri. Campi di gioco distrutti. La nostra evacuazione verso il Texas. La fine di ogni fiducia. I miei genitori avevano sempre pagato le tasse, avevano sempre votato, ma nessuno si è occupato di loro. Casa nostra fu distrutta. Quest’anno, diventata maggiorenne, io non mi sono neppure iscritta al registro degli elettori».

Amarezza, disincanto, cinismo: la voce severa di questa ragazza poeta interpreta una generazione. Com’è diversa dall’aspetto ufficiale che New Orleans vuole offrire al resto del mondo, in questa settimana di celebrazioni ufficiali. Sono arrivato qui per una conferenza organizzata dalla rivista The Atlantic , quattro giorni prima della visita dei “tre presidenti”: Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton saranno tutti in città giovedì, per le commemorazioni solenni. New Orleans ha messo l’abito da festa. Per il turista distratto è più bella che mai: i palazzi storici del French Quarter, dell’epoca coloniale spagnolesca o di Luigi XIV, hanno le verande e le balaustre di ferro battuto ridipinte e lustrate, meglio che nel Mardi Gras carnevalesco. La vegetazione tropicale è lussureggiante, il quartiere residenziale del Garden District è elegante come ai tempi delle piantagioni schiaviste. Per gli intenditori il jazz è sempre sublime, per esempio allo Snug Harbor Cafe sulla Frenchmen Street o al Royal Sonesta sulla Bourbon. Ma la giornalista nera Gwen Ifill della Pbs mi mette in guardia contro le apparenze: «Questa città non è più la stessa. Non è guarita dopo quella tragedia. Fu la peggiore esperienza nella storia americana recente». È lei a sottolineare come nella “rinascita” di New Orleans «l’edificio nuovo più visibile, arrivando all’aeroporto, è un supercarcere ».

A parlare ossessivamente di rinascita, di riscatto, di “resilienza”, è il sindaco Mitch Landrieu che incontro alla conferenza di The Atlantic allo Sheraton. 55 anni, democratico, bianco. Figlio e fratello di politici di professione, anche lui il prodotto di una politica “dinastica”. Landrieu interpreta a meraviglia la volontà di riscatto di questa città, il pensare positivo.

Ha preparato nei minimi dettagli le celebrazioni di questa settimana, anche il contestatissimo invito a Bush. Landrieu non vuole cancellare le responsabilità politiche gravi di «colui che era il comandante supremo nell’ora della catastrofe». Ricorda che «la tragedia di Katrina non fu affatto una calamità naturale, fu un collasso delle istituzioni, un fallimento umano, politico, organizzativo. I danni li provocarono gli uomini, non l’uragano. La furia dell’uragano era quasi passata, quando ci fu il vero disastro e cioè il cedimento degli argini, e l’inondazione di interi quartieri cittadini». Ammette che «ancora oggi, a dieci anni di distanza, siamo solo un po’ più preparati, potremmo resistere a un uragano forza 3, ma non ad uno che raggiunga la forza 5».

Landrieu sa anche che la sua fortuna politica è indissolubilmente legata a Katrina. Che travolse il suo predecessore nero, Ray Nagin, poi condannato a dieci anni di carcere per corruzione. Soprattutto, Katrina ha modificato gli equilibri demografici ed anche elettorali di questa città. «Centomila neri evacuati non sono più tornati, la maggior parte di loro adesso vivono a Houston e Atlanta». Senza quel calo vistoso nella popolazione nera, oggi New Orleans forse non avrebbe un sindaco bianco. Né avrebbe una maggioranza bianca in consiglio comunale. È questa nuova classe dirigente guidata da Landrieu, a recitare il mantra della resilienza e della rinascita. Anche se democratico, Landrieu non prende veramente le distanze da quel grande esperimento economico, poli- tico e sociale che la destra repubblicana volle lanciare qui dopo Katrina. Che cos’è stato questo esperimento, lo ricorda un giovane artista afroamericano, Lolis Eric Elie, scrittore e regista cinematografico. «La ricostruzione della mia città — dice — ha esposto il volto peggiore del capitalismo americano. Chi dice che oggi New Orleans è rinata, usa un solo metro di misura: l’arricchimento dei ricchi».

Per capire a cosa allude Elie sono andato a seguire una contro-celebrazione del decimo anniversario di Katrina, organizzata dal centro culturale Ashe sull’Oretha Castle Haley Boulevard. Una denuncia accorata delle due principali novità introdotte nel dopo-Katrina: la privatizzazione degli alloggi popolari e delle scuole pubbliche. Noncurante della figuraccia fatta dalla sua Amministrazione nei giorni dell’uragano, Bush nel dopo-Katrina affidò New Orleans ai guru del neoliberismo. Ebbero carta bianca per sperimentare le loro ricette più estreme. Voucher ai poveri invece delle case popolari: col risultato che i poveri restano senza alloggi, perché i padroni di appartamenti privati non li vogliono. Voucher anche al posto delle scuole statali: ma le “charter school” (istituti privati che ricevono aiuti pubblici) sono libere di selezionare la popolazione studentesca, rifiutando i meno bravi per non sfigurare nelle statistiche sulle promozioni.

Tracie Washington è una leader riconosciuta della comunità nera: militante dei diritti civili, avvocatessa, presidente del Louisiana Justice Center. «La New Orleans in cui sono nata e cresciuta — dice — era una città speciale per l’intensità dei legami fra di noi. Mi era impossibile passeggiare in un quartiere senza riconoscere quasi tutti. Eravamo davvero una grande famiglia, abituati a frequentarci da generazioni. Oggi l’aver perso centomila abitanti neri, è un’amputazione, la perdita di un pezzo di quel che significava New Orleans. Questa è una città dove il 52% dei maschi adulti afroamericani sono disoccupati. Dove la gentrification espelle i neri anche dal centro storico, e gli artisti che suonano nei locali jazz non possono abitare lì vicino, neppure possono permettersi di pagare il parcheggio nel French Quarter».

Il sindaco obietta che i problemi sociali e il declino della sua città sono ben più antichi di Katrina. «Nel 1960 New Orleans aveva 680 mila abitanti — dice Landrieu — cioè più del doppio di oggi, lo spopolamento è stato graduale, inarrestabile. E sì che siamo un’area economicamente strategica per tutta la nazione. Non siamo solo la culla storica del jazz o un gioiello di architettura: qui si raffina e si trasporta più di un terzo di tutto il petrolio americano. Eppure dopo i 150 miliardi di danni provocati da Katrina, gli aiuti pubblici per la ricostruzione non sono arrivati neanche alla metà».

L’emergenza nuova che New Orleans deve fronteggiare, è un’escalation di violenza, con gli omicidi che sono risaliti quasi ai massimi storici nonostante la popolazione sia ridotta. Landrieu ammette la sua impotenza, e perfino l’incapacità di capirne le cause: «Non è un problema solo locale visto che sta accadendo anche a Chicago, Baltimora, Oakland, perfino a Boston. La stragrande maggioranza delle vittime assomigliano ai loro omicidi: sono giovani maschi neri. Noi in Louisiana mettiamo più gente in carcere che in qualsiasi altra parte d’America e del mondo, evidentemente non è questa la risposta. E continuiamo ad avere alti tassi di recidiva, chi esce dal carcere commette nuovi delitti».

Landrieu sta preparando New Orleans per un evento ben più festoso del decimo anniversario di Katrina: si avvicina il terzo centenario della fondazione della città, che coinciderà con la conclusione del suo mandato. Resilienza, rilancio, rinascita, sono gli slogan che la New Orleans bianca, ricca e turistica vuole diffondere nel resto del mondo. Di qui anche la scelta del sindaco democratico di commemorare Katrina in modo «inclusivo», senza polemiche di parte, senza regolamenti di conti: «Bush da presidente fu lento e inadeguato — dice Landrieu — ma non fu solo lui a sbagliare. Nessuno di noi fu immune da colpe». Vedere Bush qui insieme a Obama servirà almeno a ricordare una cosa: chi oggi teorizza che c’è una recrudescenza della “questione razziale” perché l’America ha un presidente nero dimostra di avere la memoria corta.

Come i grandi media nostrani, hanno rapidamente gettato nel dimenticatoio l'ultima enciclica di papa Francesco, così hanno totalmente ignorato questo importante documento del mondo islamico. Lo riprendiamo dal sito Lifegate, 19 agosto 2015. In calce il link al testo integrale della dichiarazione.

Redatta dai rappresentanti del mondo islamico, la Dichiarazione invita i fedeli a seguire il testo sacro per proteggere "il fragile equilibrio del pianeta".

Il simposio, tenutosi il 17 e 18 agosto 2015 a Istanbul, ha visto impegnati più di 60 rappresentanti del mondo islamico, provenienti da 20 Paesi. L’incontro si è concluso con la redazione della “Dichiarazione islamica sul cambiamento climatico“. Un’importante presa di posizione da parte del mondo islamico, che sprona il 1,6 miliardo di musulmani a prendersi cura del “fragile euqilibrio (mīzān) della Terra” e i leader politici a sottoscrivere degli accordi vincolanti durante la prossima Conferenza sul clima a Parigi, perché: “Le attività umane stanno facendo una tale pressione sulle naturali funzioni della Terra, che la capacità degli ecosistemi di sostenere le generazioni future non può più essere dato per scontato“.

Ecco alcuni dei passaggi più rappresentativi:

- Gli ecosistemi e le culture umane sono già a rischio a causa del cambiamento climatico;

- Il rischio di eventi estremi causati dal cambiamento climatico come ondate di calore, precipitazioni estreme e le inondazioni delle coste sono già in aumento;

- Questi rischi sono distribuiti ineguale, e sono maggiori per le comunità povere e svantaggiate di ogni Paese, a tutti i livelli di sviluppo;

-Gli effetti prevedibili avranno ripercussioni sulla biodiversità terrestre, sui beni e sui servizi prodotti dai nostri ecosistemi e sulla nostra economia globale;

- Gli stessi sistemi fisici della Terra sono a rischio di bruschi e irreversibili cambiamenti.

La dichiarazione afferma che:

- Dio ha creato la Terra in perfetto equilibrio (mīzān);

- La sua immensa misericordia ci ha dato terreni fertili, aria fresca, acqua pulita e tutte le buone cose sulla Terra che rendono la nostra vita qui praticabile e piacevole;

- Le funzioni naturali della Terra nei suoi cicli stagionali e naturali: un clima in cui gli esseri viventi – compreso l’uomo – possono prosperare. L’attuale catastrofe del cambiamento climatico è il risultato della perturbazione umana di questo equilibrio.

Qui la versione integrale della dichiarazione.

1. Stranieri ed estranei

La Repubblica, 21. agosto 2015

In questi giorni Jean Clair è a Venezia, in giro con la moglie per calli e mostre. Vent’anni fa curò una Biennale dedicata al volto e al corpo umano, ma oggi è deluso. Non gli piacciono le esposizioni affollate di turisti e quando gli si chiede di commentare la nuova riforma dei musei, all’inizio sembra possibilista, ma poi di fronte all’idea di una nuova figura di direttore-manager si accalora: «Un direttore di un museo non deve fare grandi mostre, ma far conoscere il patrimonio spirituale di una nazione. È la fine. L’arte ha perso ogni significato».

Che cosa non la convince nella riforma italiana dei musei?

«Prima di tutto ho paura che non si rispetti l’identità di un museo, la specificità della cultura locale che vi è custodita e che va tutelata».

Un direttore straniero potrebbe essere inadatto a questo compito?

«Un direttore di un museo deve per prima cosa essere un critico e uno storico dell’arte. Da questo punto di vista, scorrendo la lista dei nomi selezionati, mi pare che ci siano professionalità di rilievo. Conosco Sylvain Bellenger, che a Capodimonte farà un ottimo lavoro. Ma il problema è un altro. È un problema spirituale e culturale più ampio. Si stanno trasformando i musei in fondi bancari, in macchine finanziarie, hedge fund specializzati in speculazioni. Non abbiamo più idea di che cosa sia l’arte, di quale sia il suo compito».

Non pensa sia anacronistico tentare di arginare l’internazionalizzazione della cultura?

«Sono curioso di vedere cosa accadrà in Italia. Il fatto che molti dei prescelti siano stranieri è in sé un fatto positivo, se non fosse che dovranno operare dentro musei ridotti a macchine per incassare soldi. Io stesso prima di essere nominato al Beaubourg e al museo Picasso ho studiato in America. Ricordo il sorriso del direttore del Louvre quando decisi di partire. Mi disse: “Che vai a fare in America?” Non lo ascoltai. Sono rimasto ad Harvard tre anni. Era il 1966. Da lì sono poi andato in Canada, al museo nazionale».

Nei suoi scritti ha però attaccato più volte il sistema museale contemporaneo. Mercato e cultura sono forze antagoniste?

«Molti musei sono in mano a mercanti senza cultura. Il compito di un museo dovrebbe invece essere educare e dilettare. Il direttore dovrebbe preoccuparsi di tutelare il patrimonio d’arte che gli è affidato senza venderlo. Prenda l’idea di portare il Louvre ad Abu Dhabi. Una follia».

Crede si arriverà a questo anche in Italia?

«Ho l’impressione che tra un po’ di tempo ci sarà l’esigenza di mettere sul mercato qualche opera per rimpinguare le casse della macchina-museo. Nel 2006, Françoise Cachin, che è stata la prima donna a essere eletta direttrice dei musei di Francia, scrisse un articolo contro l’idea di vendere i musei e venne allontanata dal suo incarico. Invece aveva ragione. Le opere d’arte sono ormai ridotte a merce senza qualità, senza identità».

Immagino che l’idea di affittare un museo per eventi privati non le piaccia affatto…

«L’idea del neo direttore tedesco degli Uffizi, Eike Schmidt, di dare in affitto delle stanze della galleria segna l’inizio della fine. O piuttosto la continuazione di una decadenza della quale lui stesso sarà il responsabile finale».

Lei ha guidato grandi musei. Ora ai direttori si richiede di essere anche dei manager. Quali possono essere dal suo punto di vista le conseguenze di un tale cambiamento?

«Guardi cosa succede al Centre Pompidou, dove si è chiusa da poco una retrospettiva dedicata a Jeff Koons. La mostra è stata appaltata a privati. Duemila metri quadrati di esposizione per mettere in scena una buffoneria. Una buffoneria che prende però autorevolezza dalle collezioni del Beaubourg, che sono il vero patrimonio del museo, come l’oro conservato nei caveau delle banche. Sono Cézanne e Picasso a dare valore a Koons. I musei sono utilizzati come riserve auree per dar credito a operazioni di manipolazione finanziaria, forniscono quel deposito che dà pregio alle proposte del mercato privato. Quella di Koons è chiaramente un’operazione fraudolenta, un falso, una bolla speculativa. È quanto accade quando si preferiscono direttori manager. Come nel caso di Alain Seban, alla guida del Pompidou».

Ma per far funzionare il sistema museale servono soldi, dove trovarli?

«Il costo per mantenere un museo è ridicolo rispetto a quello della sanità o dei trasporti».

Al centro della riforma c’è l’idea di “valorizzazione”? Le piace?

«È un termine delle banche. Si valorizzano i soldi non le opere d’arte. Leggo che nei musei si apriranno ristoranti e bookshop. C’è bisogno di un manager per aprire un ristorante?»

Ha visitato la Biennale Arte?

«Tantissimi padiglioni da tutto il mondo, tutti uguali. Sono a Venezia da qualche settimana e quello che vedo mi spaventa. I musei sono molto frequentati, come le spiagge, ma non sono più frequentabili».

Come ridare significato all’arte?

«L’opera d’arte non significa più nulla, è autoreferenziale, un selfie perpetuo. I jihadisti dell’Is hanno decapitato l’archeologo Khaled Asaad. Da una parte abbiamo paesi che credono nell’arte al punto da uccidere e dall’altra pure operazioni di mercato».

Meglio tornare al passato?

«Non è possibile. Viviamo nel tempo dell’arte cloaca. Il museo è il punto finale di un’evoluzione sociale e culturale. È una catastrofe senza precedenti. Il crollo della nostra civiltà».

La riflessione sulle cause umane del cambiamento climatico, forse ancor di più quando tocca eventi remoti, apre scenari attualissimi di contrasto al grave fenomeno. La Repubblica, 20 agosto 2015, postilla (f.b.)

Il riscaldamento globale compie tremila anni. A inaugurare l’era del cambiamento climatico sono stati i nostri antenati europei, che hanno dato letteralmente fuoco alle foreste del continente per aumentare le superfici coltivabili e incrementare l’allevamento del bestiame. A dirlo è uno studio condotto dall’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Cnr, insieme all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il titolo del progetto parla chiaro. «Europe on fire 3000 years ago: arson or climate?» (Europa in fiamme 3000 anni fa: incendio doloso o clima?). L’equipe internazionale, guidata da Carlo Barbante, professore di Chimica analitica nell’ateneo lagunare, ha appena pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters i risultati di questa ricerca che getta una nuova luce su chi ha scagliato la prima pietra dell’inquinamento atmosferico.

In realtà l’indagine ridimensiona le colpe della rivoluzione industriale, fino ad ora ritenuta la grande responsabile del disastro ecologico. A fornire la prova regina è stata una carota di ghiaccio, lunga 2.537 metri, estratta nel Nord-Ovest della Groenlandia. Una specie di sonda lanciata nelle profondità del tempo che ha consentito ai ricercatori di fare un salto indietro di ben 128.000 anni. Grazie a una metodologia innovativa, sviluppata dal team di scienziati, è stato possibile rilevare le tracce di una forte attività incendiaria risalente a circa tremila anni fa. E non riconducibile a eventi naturali. In altre parole, una catena di incendi dolosi con conseguenti deforestazioni. Di questa task force di “forestali della storia” fa parte anche il celebre paleoclimatologo William Ruddiman, professore emerito all’Università della Virginia e padre della teoria dell’Early Anthropocene. Da sempre convinto che l’era dell’impatto ambientale dell’uomo sul pianeta, il cosiddetto Antropocene, non sia cominciata con la rivoluzione industriale ma qualche millennio prima, cioè con quella agricola. L’uomo, insomma, si è messo ad allungare le mani sull’ecosistema quando la civiltà delle macchine, la plastica, le emissioni di gas serra, le scorie nucleari, non erano neanche in

mente dei . E soprattutto quando la popolazione del pianeta superava di poco i cento milioni di anime. Più o meno gli abitanti attuali di Italia e Francia messi insieme, ma con l’universo mondo tutto per sé.

E che in quel tempo lontano sia accaduto qualcosa di veramente forte lo testimoniano le parole di Platone che, 2500 anni fa, nel Crizia , uno dei suoi dialoghi più famosi, denuncia la deforestazione sistematica del suolo dell’Attica. Quella terra verde e florida, dice il grande filosofo, è stata letteralmente spolpata, fino a ridurla uno scheletro. E di fatto la potenza ateniese pagò come prezzo la distruzione dei boschi e della vegetazione spontanea, per far fronte ad una complessa serie di bisogni economici, militari e sociali. Legna da ardere e per costruire navi. Ma anche disboscamenti per produrre più cibo. Platone arriva addirittura a prevedere fenomeni tristemente attuali come il land grabbing, l’accaparramento delle terre, e come l’effetto serra, con conseguente desertificazione del mondo. Insomma l’idea dell’apocalisse ecologica non è un’invenzione dell’integralismo ambientalista contemporaneo. L’ambientalismo di ieri e di oggi hanno però in comune l’attribuzione di ogni responsabilità agli uomini, cattivi e imprevidenti, che saccheggiano la terra senza curarsi del domani. Lo dice anche Plinio il Vecchio, che rimprovera ai suoi contemporanei di «assistere con orgoglio da dominatori alla rovina della natura». Siamo solo nel primo secolo dopo Cristo e di cattiva strada da allora ne abbiamo fatta molta.

Quel che colpisce è che questi ragionamenti venissero fatti quando la popolazione mondiale era più o meno la cinquantesima parte di quella attuale. E al confronto di oggi il mondo era un Eden. Si potrebbe obiettare che ogni epoca misura l’apocalisse a partire dai suoi parametri e dai suoi problemi. Il che è plausibile. Ma questa storia sembra pure insegnarci che, ora come allora, è insito nell’uomo un doppio atteggiamento. Di onnipotenza da un lato e senso di colpa dall’altro. Entrambi proiettati sullo sfondo di una “natura” che non è altro che il riflesso delle nostre attese e paure.

In fondo è come se la civiltà fosse da sempre bipolare. Divisa tra la fede nello sviluppo e il timore di avere osato troppo. Di avere superato il limite. Limite che cambia con i tempi, ma resta sempre come monito e come fantasma. Soglia etica e frontiera conoscitiva. È quel che emerge chiaramente dall’ultima Enciclica di Papa Bergoglio, Laudato si’, francescanamente green ma al tempo stesso lontana da ogni spiegazione semplicistica.

Viene da pensare che in molti casi perfino la nostra auto-colpevolizzazione sia l’altra faccia di un’arroganza superomistica. Tipica di chi pensa che la natura sia alla nostra mercé. Nel bene come nel male. Perché, senza nulla togliere alla fondatezza di molta riflessione ecologista, il rapporto uomo-ambiente è più complesso e multifattoriale di quanto di solito non immaginiamo. E questa ricerca sull’Europa in fiamme ce lo ricorda opportunamente.

postilla

Non è la prima né sarà l'ultima, questa ricerca, a indicare la radice degli sconvolgimenti planetari in alcuni comportamenti umani precedenti all'era dell'ancora detestata (a quanto pare) industrializzazione nel segno dell'imbrigliamento dell'energia: vapore, elettricità, carbone, petrolio, e poi la civiltà dei consumi di tutto quanto. Forse è il caso di ricordare, per chi coltiva studi territoriali, che anche le primordiali civiltà urbane crollarono per micro o macro tragedie ambientali e climatiche prodotte da attività umane di trasformazione del territorio, ne sono esempi assai noti e studiati quelli della Valle dell'Indo, della Mesopotamia, di diverse civiltà urbane precolombiane in America. Detto in altre parole, non esistono attività dell'uomo buone (l'agricoltura magari biologica o comunque «sostenibile») e altre cattive (la trasformazione di tipo industriale con uso di energie). Esiste solo il nostro rapporto con l'ecosistema, da conoscere in modo approfondito e da non alterare in modo stupido e suicida. Per esempio, cosa non nota a tutti, è proprio dagli studi sul crollo delle civiltà urbane citate sopra, e non dalle fantasie di qualche architetto chiacchierone, che nasce la teoria originaria della vertical farm, concetto agricolo produttivo ed ecologico, non edilizio come ama pensare qualcuno pronto alla condanna a prescindere (f.b.)

Il manifesto, 19 agosto 2015 (m.p.r.)

Valentina Porcheddu I l 17 agosto Dario Franceschini ha annunciato, tramite il suo account Twitter, il completamento delle procedure per la nomina dei venti direttori dei più grandi musei italiani: «Si volta pagina», ha affermato il ministro. Benché l’aspettativa di colmare «decenni di ritardi» con un concorso di portata internazionale fosse ardua da soddisfare, ieri abbiamo quasi creduto di poterci risvegliare in un paese dove il merito non è una parola vuota buona per tutte le occasioni e deciso a restituire dignità al patrimonio archeologico e artistico, attraverso «l’investitura» delle professionalità più idonee a conservarlo e promuoverlo. Invece, dopo le accese polemiche estive che hanno riguardato i fondi per la ricostruzione dell’arena del Colosseo, l’anastilosi delle colonne del Tempio della Pace ai Fori Imperiali e la mancanza di personale a Pompei, per il Mibact non è ancora tempo di successi incondizionati.

Prosegue e si estende la protesta contro uno dei mille delitti contro il territorio contenuti nel nefasto "Sblocca Italia, epitome del renzismo. ReTe, rete dei comitati, newsletter, 15 agosto 2015

L’Italia in piazza contro l’art.35 e la nuova ondata inceneritorista del Governo Renzi.

Il 9 settembre si riunirà la Conferenza Stato-Regioni per approvare il decreto attuativo dell’articolo 35, parte integrante dello Sblocca Italia.

Se approvato, l’incenerimento diverrebbe “attività di recupero” (anziché di smaltimento) e si aprirebbe la strada a nuovi impianti di incenerimento, addirittura non previsti dai Piani regionali, insieme a una miriade di “ristrutturazioni” di impianti obsoleti allo scopo di bruciare rifiuti da tutta Italia.

Il Governo, invece di impegnarsi a promuovere un Piano Nazionale del Riciclo e della Riparazione-Riuso (ed anche la reintroduzione del vuoto a rendere), misura che darebbe lavoro a centinaia di migliaia di persone (pensiamo ad esempio a tutte le operazioni di estrazione di metalli preziosi dai Rifiuti elettrici ed elettronici!) ancora una volta con l’accoppiata Renzi-Galletti si sdraia ai piedi della lobby degli inceneritori e delle fameliche multiutilities.

Se questo tentativo passasse si brucerebbe l’opportunità di estendere sempre più le buone pratiche verso Rifiuti Zero,decisive non solo per la tutela sanitaria ed ambientale delle comunità e dei territori, ma addirittura per la nostra intera economia, bisognosa delle materie prime-seconde contenute nei rifiuti. Insomma, se il tentativo dovesse andare a buon fine significherebbe bruciare in un sistema già di per sé costosissimo ed inquinante (pagato dalle bollette dei cittadini) risorse che rappresentano una ricchezza economica in grado di connettere rispetto ambientale e promozione di impresa locale e posti di lavoro.

L’altro effetto collaterale di tale “incursione piratesca” sarebbe quello di trasformare in carta straccia i Piani regionali, con una deregulation incontrollabile dei conferimenti da fuori Regione. Il paradosso sarebbe quello di Regioni che puntano sulle buone pratiche (e per fortuna ce ne sono) e che già fanno registrare obiettivi superiori al 60%-70% di RD (e che magari prevedono obiettivi superiori al 70-75% oltre a piani di prevenzione dei rifiuti) costrette ad accogliere rifiuti da tutta Italia, magari da Regioni arretrate e impermeabili alle buone pratiche.

Non parliamo poi dei cittadini: da un lato impegnatissimi a ridurre e riciclare i loro scarti e dall’altro costretti a subire l’inquinamento di chi ancora questo sforzo non lo sta facendo. Altro che Sblocca Italia! Oggi occorre uno Sblocca Cervelli, che chiuda con questo ennesimo regalo alle multiutilities e con l’incenerimento, per marciare verso un ciclo economico basato sul contrasto a tutti gli sprechi e sull’efficienza (basta con l’industria sporca ed assistita!).

Per questo un ampio cartello di forze locali e regionali con il pieno sostegno di Zero Waste Italy ha promosso per il 7-8-9 settembre mobilitazioni territoriali da svolgersi preferibilmente di fronte ai palazzi regionali, in modo da chiedere agli Enti Regioni di non firmare questo atto di prepotenza avvelenato ed autoritario (si brucerebbe non solo la democrazia dei territori ma anche quella delle autonomie locali).

Nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli ma già da ora è disponibile un documento di “Osservazioni” curato da Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe e di Zero Waste Italy, da divulgare al massimo ed altri strumenti (bozze di comunicati stampa e brochure) da utilizzare da parte dei gruppi che aderiranno a questa mobilitazione.

Inceneritori Zero, Rifiuti Zero, Riciclo Totale dei Materiali: indietro non si torna!

Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e di Zero Waste Italy

La solita prospettiva pur affascinante ma tutta centrata su architetture e stili di vita, forse manca di cogliere il nocciolo ambientale ed economico della sostenibilità urbana e di un diverso equilibrio fra natura e artificio. La Repubblica, 17 agosto 2015, postilla (f.b.)

Un'esplosione di verde. Un paradiso terrestre moderno e tecnologico. Una metropoli punteggiata dalla natura, con torri vegetali che svettano verso l’alto, fasci di edere e rampicanti che scendono a cascata dai tetti. Un corridoio ecologico di 23 torrette foto-catalitiche. Un parco naturale realizzato in spirali ascendenti e ricoperto da alghe. Torri termodinamiche con balconi che ospitano gli orti urbani.

La “Ville des lumières” riprogetta se stessa. Angosciata da un inquinamento sempre sottovalutato, Parigi si proietta nel futuro e si candida ad essere la “Smart city mondiale” del 2050. Si è candidata all’Unesco come patrimonio dell’umanità. Avviato nel giugno del 2014, il progetto è stato affidato all’architetto belga Vincent Callebaut e allo studio d’ingegneria Setec. L’idea parte dall’obiettivo di ridurre del 75% le emissioni dei gas entro 35 anni.

Il verde è quindi il cuore della pianificazione che vedrà punteggiare di natura tutti i 20 arrondissement di Parigi. Su 40 mila interpellati, ben 20 mila si sono detti pronti a collaborare con idee e suggerimenti. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha creato un’applicazione con la quale chiunque può spedire via web una segnalazione di arredo, la proposta di restauro di una facciata, la creazione di uno spazio verde che renda più accogliente il quartiere, il condominio, uno scorcio annacquato dal grigio e dal cemento.

Se si naviga sul sito del progetto, messo in rete dal Comune, sembra di attraversare la città di Pandora, quella del film “Avatar” di James Cameron. I plastici disegnano palazzi ornati da cascate di verde che scendono dai tetti; edere che avvolgono cornicioni e balconi; aiuole e prati che separano strade; ciuffi di bambù e boschetti di alberi e piante che in modo armonico dividono le vie dalle piazze. La Torre Montparnasse, l’unica che svetta in una città risparmiata da grattacieli, è stata lo spunto di una rivoluzione urbanistica. Costruita nel giugno del 1940, ha sempre rappresentato il cuore del fermento culturale. Le trasformazioni degli anni 70 l’hanno confinata nel degrado. «Il quartiere», sostenne un anno fa Jean-Louis Missika, vicesindaco e incaricato all’urbanistica, «è spento. Va ripensato e rilanciato».

La torre diventa così l’“Atelier di Montparnasse”: un laboratorio di progettazione architettonica al quale aderiscono i sindaci delle circoscrizioni. Il dibattito ruota attorno a tre programmi di riabilitazione: spazi verdi sui tetti dei parcheggi, grandi aiuole e prati negli incroci, punti ecologici che dividono i boulevard. Il piano non si limita a un accurato make-up. Con il verde si punta a energie alternative: da quella positiva (Bepos) da ricavare negli immobili di grande altezza, fino all’idroelettrica prodotta dai circuiti delle acque.

Non si tratta di filosofia urbanistica. Il piano è già operativo. Assieme al grande progetto è scattato quello destinato a tutta la popolazione: «Il verde fai da te». Su 1200 proposte 250 sono state selezionate e finanziate. Entro un mese, gli ideatori riceveranno a casa un kit di giardinaggio con terra vegetale e semi da piantare. La parola d’ordine è “vegetalizzare”. La Parigi del futuro conserverà l’assetto lineare voluto dal barone Haussmann. Assieme ai simboli religiosi e laici della Francia moderna: tra le torri ecologiche spiccheranno sempre le Sacre Coeur e la Tour Eiffel. La storia non si cancella ma le città cambiano: invece del grigio dominerà il verde.

Alessandra Baduel, «Buona idea ma i costi la renderanno irrealizzabile» (intervista all'architetto del verde Paolo Pejrone)

Beati loro che possono pensare a questo, diventare primi al mondo nella costruzione del verde pubblico. Però sarà di certo costoso e non credo tanto rapido come i francesi si propongono». L’architetto di giardini e progettista paesaggistico Paolo Pejrone commenta così la novità di Parigi.

Architetto, Parigi dedita al verde con emissioni ridotte del 75% entro il 2050. Le sembra possibile?

«Parigi è sempre stata un luogo di sperimentazione sul verde, fin da Napoleone III e a cominciare dal suo dono alla città del Bois de Boulogne, primo parco pubblico francese. Non mi stupisco affatto. Ma credo che si tratti anche di un progetto che avrà i suoi costi» .

Si va dai tetti verdi ai balconi coltivati.

«Parigi ama stupire, gli inglesi hanno giardini e parchi bellissimi fatti in maniera più pacata. In ogni caso, ben venga che la città diventi un territorio di sperimentazione verde sotto gli occhi del mondo. La cosa che mi piace di più è l’idea dei boschetti fra le vie. Non credo affatto nel verde verticale, invece: non è né facile, né sostenibile. La verticalità è innaturale e rende le piante totalmente dipendenti dall’uomo, bisognose quindi non di una normale cura, ma di giardinieri molto esperti».

I costi prevedibili?«Sono enormi. Per l’acqua e per le cure. Ma soprattutto trovo sbagliato immaginare uno sviluppo così poco spontaneo per le piante: ci si avvicina al mondo dei bonsai, con radici e teste degli alberi tagliate, ovvero a un certo culto della sofferenza » .

E gli orti sui balconi?«Una buona idea, ma solo se davvero ben tenuti. E’ tutto molto bello, innovativo, ma come sempre poi la realizzazione dipende solo da una cosa: la passione delle persone».

postilla

Come spesso accade in certe descrizioni della metropoli futura, si colgono elementi superficiali di indubbia attrattività, senza però chiedersi «cosa ci sta sotto» davvero. E qui le risposte sono almeno due, non necessariamente in contraddizione: ci sta sotto solo un po' di interesse professionale e immobiliare, se diamo retta a questa visione tutta di progetti singoli, cascate di verzura, terrazze e tetti verdi al posto delle coperture tradizionali; oppure ci sta sotto il tema della sostenibilità interpretato in senso proprio, da una amministrazione che ha scelto di declinare seriamente, e strategicamente, un paio di concetti, ovvero le «infrastrutture verdi» e i dibattuti «servizi dell'ecosistema». Tutte queste bellissime emergenze di verzura soprattutto privata, altro non solo che i terminali capillari di un ben più vasto sistema che da un lato collega la città alla campagna senza soluzioni di continuità (una sorta di rete ecologica continua in senso proprio), dall'altro viene usata in alternativa ad altre «infrastrutture grigie» tradizionali per scopi di depurazione dell'aria, dell'acqua, e per altre funzioni come la mobilità dolce o l'agricoltura urbana. E, inquadrato in questo modo il problema, saltano anche tutte le obiezioni del paesaggista che ci trova una incongruenza economica, nella «Parigi Verde»: se sappiamo leggere l'economia alla scala adeguata, tutto si tiene molto bene, se invece caschiamo nel solito equivoco dei boschi verticali molto carini ma nulla più che giocattoli per chi se li può permettere, non cogliamo il punto. Infrastrutture verdi vuol dire proprio infrastrutture, cose indispensabili, solo che stavolta costano meno e impattano molto meno. A Parigi l'hanno capito (f.b.)

Nella serenissima Mose Capitale (un miliardo di euro il valore del «sistema parallelo» alla più grande delle opere pubbliche) detta legge la rotta unica. Il nuovo sindaco di centrodestra, di fatto, censura il fotoreporter di fama internazionale. E il Tribunale amministrativo regionale querela per diffamazione il molleggiato per antonomasia. Sono le Grandi Navi ad incarnare simbolicamente il mix di politica & business, interessi privati e sussidiarietà nazionale, istituzioni e poteri. Molto più del «cubo» dell’hotel Santa Chiara, fra piazzale Roma e il ponte di Calatrava, che per altro dovrebbe scandalizzare le anime belle almeno quanto altri «buchi neri» al Lido o le operazioni immobiliari accademiche. Così Adriano Celentano è chiamato a rispondere di diffamazione, dopo la querela del giudice Roberto Vitanza che così spiega le ragioni dell’offesa canora al Tar: «Non corrisponde al vero che esiste un decreto che vietava il transito alle navi, ma il decreto al quale si faceva riferimento era solo un'ipotesi subordinata alla preventiva individuazione delle vie alternative per l'approdo delle navi a Venezia. Invece nell'articolo si attribuisce al Tar del Veneto la diretta responsabilità per non aver impedito passaggi marittimi alle grandi navi».

I governatori non lo sanno. Se lo sanno, fanno finta di non saperlo. In ogni caso: gli inceneritori del governo non li vogliono. Un rapido riassunto delle puntate precedenti: come scritto ieri dal Fatto, lo scorso 29 luglio le Regioni hanno ricevuto la bozza di decreto legislativo che attua una delle previsioni dello “Sblocca Italia” di Renzi (approvato a novembre 2014). Il testo stabilisce la realizzazione di 12 nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti in 10 Regioni: uno in Piemonte, Veneto, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia, due in Toscana e Sicilia. Gli inceneritori sono sostanzialmente anti-economici, alternativi alla raccolta differenziata e hanno un impatto ambientale che puntualmente scatena le proteste furiose delle comunità a cui toccherebbe farsene carico. Infatti –governo Renzi a parte – non li vuole davvero nessuno.

Alcune delle responsabilità e dei responsabili della lunga vicenda che ha condotto al "cubo bianco", che ha straordinariamente colpito l'opinione pubblica.

Ha cominciato la giunta Tognazzi cedendo nel 1957 al proprietario dell’hotel S. Chiara un terreno pubblico a fianco dell’albergo con diritto privato a costruire.

Nel 1990 però la giunta rosso-verde, nel concludere il nuovo PRG (iniziato nel 1980), ha elaborato precise norme per i diversi Piani Particolareggiati prescrivendo in particolare (come risulta dalle norme specifiche per questo ambito) che il termine ultimo dei mezzi rotabili fosse il Piazzale Roma, separato dalla città d’acqua storica da un lato dal Canal Grande e dall’altro dal “prolungamento del Rio di S.Andrea a suo tempo interrato”. Le norme escludono “gli accessi carrabili agli edifici e agli spazi aperti”; la parte residua del piazzale viene “trasformata in giardino pubblico” . Alcuni tipi di accessi di automezzi dalla terraferma vengono vietati: una ordinanza del sindaco Casellati vieta dal giugno 1990, “con validità immediata”, l’accesso ai mezzi turistici che sono arretrati provvisoriamente al Tronchetto e in Terraferma. Altri automezzi vengono ridotti, attivando al massimo i trasporti pubblici in particolare con i mezzi F.S. alla stazione per i grandi eventi (in preparazione a un servizio navetta Mestre-Venezia poi divenuto Servizio Metropolitano Regionale di Superficie, SFMR) e con mezzi ACTV dai Terminal di interscambio terra-acqua, subito da Fusina e con programma operativo da Tessera. I Piani dei due terminal vengono ri-progettati a parte e approvati ambedue all’unanimità del Consiglio Comunale sempre nel 1990.

Ma negli ultimi vent’anni questa linea è stata prima evasa, poi rovesciata.

Già nel 1993 una prima sentenza del TAR riconosce il diritto del privato a costruire (in base agli accordi del 1957): la Giunta Comunale non ricorre e non tenta neppure una trattativa o un indennizzo.

Nel 1997 viene presentato un progetto di raddoppio dell’albergo S.Chiara ma nel 1999 gli viene opposta dagli uffici comunali e dalla Commissione di Salvaguardia la norma con l’obbligo di un Piano Particolareggiato che progetti unitariamente le funzioni e le volumetrie di tutto l’ambito di P.le Roma.

Ma per primo l’assessore all’urbanistica D’Agostino aggira la norma per poter realizzare direttamente il progetto del ponte di Calatrava che contraddice la possibilità di “chiudere la volta del Canal”. Non interessa rapportarsi paesaggisticamente al Canal Grande e ricomporre la quinta edilizia di separazione tra l’acqua e i mezzi rotabili, ma collegare direttamente (camminando in quota dal primo piano su una passerella parallela al Garage) il colmo del nuovo ponte, verso l’altra sponda del Canale tagliato trasversalmente, per raggiungere in pochi minuti l’area dove si doveva insediare il Casinò.

E così una nuova sentenza del TAR nel 2003 decide che non è necessario fare il Piano Particolareggiato, il Comune non obbietta e non ricorre.

Tre dinieghi tecnici degli uffici comunali e le obiezioni della Commissione di Salvaguardia portano almeno a rispettare le norme edilizie e ad abbassare di un piano l'altezza dell’edificio solamente verso il C. Grande, dalla parte dell’acqua.

Ma il proprietario dell’albergo chiede anche di poter fare due piani sotterranei per 14 parcheggi privati (in contrasto con tutte le norme che vietano gli scavi e i parcheggi). Nel 2009 in Consiglio Comunale un emendamento, specifico ed esplicito, del consigliere Centenaro di Forza Italia che modifica le Norme di Attuazione di una Variante al PRG della Città Antica viene approvato con il voto determinante del sindaco M. Cacciari e di alcuni consiglieri del PD (il che provoca la rottura del centro sinistra e con la municipalità).

Il permesso di costruire non viene dato dal nuovo assessore all’urbanistica Vecchiato, ma dall’assessore Bortolussi attraverso lo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) che consente deroghe alle norme.

Per lungo tempo è continuato il rapporto tra i progettisti e la Soprintendenza sulla qualità architettonica in una posizione molto visibile: la porta della città.

L’albergo esistente è derivato dalla trasformazione di un antico convento del ‘500. Nessuno ovviamente ha mai chiesto, né in città né in Commissione di Salvaguardia di fare un “falso storico” o un “finto antico”.

La posizione è particolarmente impegnativa essendo a conclusione della via d’acqua forse più famosa del mondo. Ma vi sono alcuni ottimi esempi precedenti che da anni, volendolo, hanno offerto modi eccellenti di coniugare il nuovo linguaggio architettonico con gli edifici di qualità veneziani: con leggerezza, articolando verticalmente i volumi, le strutture portanti, le superfici e i materiali: vedi in particolare il progetto di Frank Lloyd Wright per la casa dello studente Iuav proprio ‘in volta de Canal’ (a fianco di pal. Balbi) e gli edifici di Carlo Scarpa.

Ma l’esistenza di vincoli architettonici e paesaggistici ha dato un potere giuridico monopolistico alla Sovrintendente Renata Codello (anche rispetto alla Commissione di Salvaguardia) che autorizza il grossolano scatolone; il proprietario Dazzo dichiara “ringrazio la Soprintendenza per l’assistenza che ci ha dato nella revisione del progetto”.

La discussione su questo terreno è difficile perché ogni giudizio viene ritenuto soggettivo e perché la difesa del progetto si fa forte delle peggiori recenti esperienze realizzate proprio nel piazzale retrostante: la nuova Cittadella della Giustizia e il rigido, incredibilmente invasivo, parallelepipedo scuro della lunga pensilina del tram.

Se si vuole, questa discussione sugli aspetti estetici, architettonici e paesaggistici si può fare ma con criteri oggettivi e argomentati, non soggettivi e beceri.

Intanto, con un minimo di coerenza urbanistica, si può e si deve impedire l'abbattimento della Torre di S.Andrea (già autorizzato dalla Soprintendenza per un ipotetico rischio) e il conseguente grande raddoppio del Garage S. Marco.

Stefano Boato, assessore all’urbanistica della giunta rosso-verde nel 1990

Dal campo al piatto non è solo un fortunato slogan per forme agricole più urbane e sostenibili, ma anche un metodo diretto e sicuro per tutelare gli spazi aperti rendendo più consapevole la società locale. La Repubblica Milano, 12 agosto 2015, postilla (f.b.)

Tutto esaurito. È il riso a chilometro zero di Milano, prodotto nelle 65 cascine della città. E dallo scorso aprile in arrivo direttamente dai produttori agli scaffali della grande distribuzione, grazie a all’intesa siglata tra il consorzio Dam Distretto agricolo milanese) e il gruppo Esselunga. L’accordo, promosso da Palazzo Marino, è stato realizzato nell’ambito della valorizzazione del territorio rurale urbano (sono oltre 2.900 gli ettari di terra coltivata in città, dei quali circa 630 quelli coltivati a riso) e prevede che le tre varietà di riso milanese (Arborio, Carnaroli e Sant’Andrea: a questi prodotti si sono poi aggiunte anche le forniture di zucchine e fiori di zucca) arrivino direttamente dai campi delle aziende agricole milanesi ai supermercati di Milano, Monza Brianza e Pavia.

La prima fornitura di riso era di 500 quintali: inizialmente prevista per un intero anno, in quattro mesi è finita. «Il Comune - assicura l’assessore all’Urbanistica e agricoltura, Alessandro Balducci - continuerà a impegnarsi per la promozione dell’agricoltura milanese, che sempre più si dimostra un’occasione fondamentale di sviluppo e di tutela del territorio urbano ». «Si tratta di un progetto - aggiunge il presidente del Consorzio Dam, Andrea Falappi - nato per la promozione dell’agricoltura cittadina, all’insegna della filiera corta e dei consumi a chilometro zero, si sta rivelando anche un successo di mercato. E Milano si conferma una metropoli rurale a tutti gli effetti».

postilla

Ci sono due modi per leggere questo interessante processo di risensibilizzazione degli abitanti rispetto ai propri spazi agricoli: quello della «metropoli rurale» come la chiama pro domo sua il rappresentante dei coltivatori, e quello di un senso rinnovato dell'agricoltura urbana e del verde che diventa a tutti gli effetti infrastruttura portante della città. Preferiamo di gran lunga questa seconda prospettiva, che è tra l'altro il medesimo genere di sensibilizzazione che in Gran Bretagna viene operato almeno dai tempi delle prime leggi nazionali sulla greenbelt, col risultato di tutelarla efficacemente anche contro le più subdole politiche di urbanizzazione, come quelle che fanno leva sull'emergenza abitativa. Quando il rapporto di una società locale con il suo verde è così diretto che si porta in tavola ogni giorno, non c'è speculazione che tenga: la greenbelt è un accessorio di casa propria, intoccabile (f.b.)

Il sindaco Brugnaro, che possiede anche una laurea in architettura, non ha dubbi sulle qualità estetiche dell’albergo- “il bianco sposa il materiale del ponte di Calatrava”, ma è sdegnato, perché la burocrazia ha rallentato la realizzazione di “un pezzo di storia di Venezia fatto tutto con soldi di privati” . Non ha chiarito se, a suo giudizio, anche la costruzione dell’edificio (l’unico costo rimasto a carico dei proprietari, ai quali ormai regaliamo terreni, permessi, agevolazioni fiscali, concessioni, condoni) dovrebbe esser pagata dai contribuenti, ma ha invitato ad aver pazienza “l’opera va capita… e per il gusto, bisogna dargli tempo”.

L’albergo non piace, invece, a Vittorio Sgarbi che vorrebbe ricoprirlo d’edera. Non piace neppure al rettore dell’Università IUAV, Amerigo Restucci, che suggerisce alla Biennale di indire un concorso fra giovani progettisti per trovare il modo di “mimetizzarlo”. Non è escluso che, con un rivestimento vegetale, l’edificio potrebbe essere spacciato come capolavoro green ed ecosostenibile, ma a prescindere dall’opportunità di camuffare un manufatto che si addice perfettamente al modello di città a cui si ispira il sistema di potere che domina Venezia, il rettore dimentica che già nei primi anni 90’, quando il direttore era Francesco Dal Co, la Biennale di Architettura indisse un concorso internazionale per la sistemazione di piazzale Roma. E l’unico concreto risultato fu l’idea, fortemente sostenuta da Dal Co e da lui caldeggiata presso l’amministrazione comunale allora retta dal sindaco Cacciari, e quindi inserita nel piano regolatore del 1995, di costruire un ponte nella esatta posizione in cui è stato messo il Calatrava.

Da allora ha preso avvio la trasformazione di piazzale Roma, in cui si inserisce l’albergo Santa Chiara. Ha ragione, in questo senso, Elio Dazzo, il proprietario, nonché presidente dell’associazione pubblici esercizi di Venezia, quando dice “piazzale Roma, con la nuova Cittadella della Giustizia, la nuova pensilina, il people-mover, l’arrivo del tram e il ponte di Calatrava sta già cambiando volto. Non capisco perché il mio albergo, in questo contesto, non possa starci”. Ci sta, infatti, e ci sta anche F 30, il locale che Dazzo possiede sull’altra sponda del Calatrava, all'interno della stazione ferroviaria, e che viene così pubblicizzato: “con ampia metratura, si affaccia su piazzale Roma e sul ponte di Calatrava. Dispone di un ampio dehors sulla parte terminale del Canal Grande… offre servizio di bar, ristorante, pizzeria e pasticceria ed è aperto tutto il giorno. Cucina italiana con piatti di carne e pesce con cucina a vista. Musica live in serate dedicate”. Forse, queste non sono le priorità per chi va in stazione, sperando di salire su un treno regionale che non c’è più, ma sono sicuramente funzioni e attività coerenti con il contesto a cui fa riferimento il proprietario dell’albergo. Contesto, il cui progetto avrebbe dovuto essere discusso pubblicamente nella sua interezza, e che viene invece esibito un pezzo alla volta, ed ogni volta avendo cura di attirare l’attenzione su aspetti marginali, e comunque inerenti solo l’immagine dei singoli episodi architettonici.

La cittadella della Giustizia

Nello stesso periodo in cui si tesseva l’operazione Calatrava, il demanio trasferì il vicino compendio della Manifattura Tabacchi (attività sospesa nel 1997) al comune di Venezia che decise di collocarvi tutti gli uffici giudiziari della città. È stata cosi realizzata la cosiddetta cittadella della Giustizia, in parte all’interno degli edifici della Manifattura- “un’occasione per restituire alla città un’area inaccessibile”- in parte con una nuova costruzione incastrata di fianco al garage san Marco, subito insignita del premio medaglia d’oro dell’architettura italiana per la committenza pubblica, riconoscimento con il quale il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, assieme alla Triennale di Milano e a MadeExpo intende promuovere l’architettura contemporanea come “costruttrice di qualità ambientale e civile”. Tra le sue “qualità ambientali” c’è quella che i fanghi ed i materiali ricavati dagli scavi sono stati usati per imbonire un pezzo di laguna (intervento esplicitamente vietato dalla legge speciale) ed ampliare il cimitero affidato alle cure progettuali di una archistar. Tra le peculiarità formali, invece, il palazzo di Giustizia si fregia del fatto di avere un’apertura in linea con il ponte di Calatrava, che è stato scelto come “fuoco del cannocchiale prospettico!”. L’edificio “in bilico tra storia e contemporaneità” è stato pubblicato su prestigiose riviste di architettura e Fulvio Irace l’ha definito “un’agopuntura di architettura contemporanea in quel terrain vague che segna il confine tra città storica e terraferma” .

Nel 2013, la giunta del sindaco Orsoni inserì nell’elenco dei suoi progetti strategici nuovi edifici per la cittadella della Giustizia, il cui ampliamento consentirebbe di raggiungere due obiettivi importanti, ancorché non esplicitamente dichiarati: quello di fornire la “giustificazione” per la costruzione di ulteriori parcheggi e quello di liberare i palazzi storici vicino al ponte di Rialto e al Fontego dei Tedeschi, nei quali gli uffici giudiziari erano situati, in modo da poterli adeguatamente “valorizzare” (ad esempio trasformandoli in alberghi per i clienti del centro commerciale del Fontego del Tedeschi). Ovviamente, l’intervento dovrebbe essere realizzato “grazie” ad investimenti privati, secondo le regole del project financing. Per “invogliare” i privati ad aiutare la città, il comune si dichiarò disposto ad offrire una concessione di lunga durata per tutti i servizi all’interno del complesso giudiziario (bar, pulizie, riscaldamento, condizionamento, sicurezza e sistemi di sorveglianza), nonché sui parcheggi a tempo che si affacciano su piazzale Roma.

Contemporaneamente l’amministrazione comunale si attivò per accelerare la costruzione di parcheggi. La cittadella della giustizia “esige” un nuovo parcheggio, spiegò nel 2014 l’assessore alla mobilità Ugo Bergamo, con riferimento alla decisione di raddoppiare il garage san Marco con nuovi 1000 posti auto. Come è noto, nello stesso 2014, la Giustizia che lavora nella cittadella ha mandato a casa la giunta del sindaco Orsoni, ma non per questo i piani per la moltiplicazione dei parcheggi si sono fermati; anzi molti ostacoli sono stati superati.

Innanzitutto, la sopraintendenza ha tolto il vincolo sulla torre piezometrica di Sant’Andrea, eretta alla fine dell’Ottocento quando fu costruito l’acquedotto a Venezia, una delle poche testimonianze di un’epoca di modernizzazione della città non ancora distrutte o convertite in albergo. Così la torre, che si trova a pochi metri dal garage san Marco potrà essere demolita e si libererà l’area destinata alla nuova costruzione. Il commissario Zappalorto, poi, pochi giorni prima della conclusione della sua gestione, ha approvato il progetto preliminare e una apposita variante urbanistica per consentire il raddoppio del garage.

Potrebbe sembrare un’incongruenza che, con questa conclamata fame di parcheggi, si sia contestualmente deciso di demolire il garage Venezia, dal 1957 in funzione a pochi metri della cittadella. Forse era troppo piccolo, o forse i suoi gestori non hanno amici potenti.

Il garage ed il terreno su cui sorgeva fanno parte del dono fatto dal demanio al comune con il conferimento della Manifattura Tabacchi. Il comune l’ha poi ceduto, insieme ad altri terreni ed immobili al fondo immobiliare Est Capital, di proprietà di una società presieduta da Giancarlo Mossetto, ex assessore della giunta Cacciari. Dalle poche informazioni apparse sulla stampa locale, si evince che il comune non ha informato i gestori del garage del cambio di proprietà, cosicché questi hanno continuato per anni a pagare l’affitto al comune. Dopo di che Est Capital li ha sfrattati; e solo allora il comune ha trasferito i soldi regolarmente incassati. Troppo tardi, però, per salvare il garage. Non tutto è andato male, però, perché nel passaggio dal comune a Est Capital è provvidenzialmente “sparito” il vincolo sull’area che ne prevedeva un uso pubblico, per l’appunto parcheggio. Beneficata dall’inaspettato regalo, Est Capital ha quindi rivenduto l’area, senza alcun vincolo di destinazione, ad un gruppo di investitori francesi che intendono costruirvi un albergo di 50, camere, con parcheggio.

La sopraintendenza.

Se questo è il contesto, il motel al casello di Benettown è la cosa giusta al posto giusto e appaiono poco eleganti i tentativi di incolpare la Sopraintendenza per averne approvato il progetto.

L’opera è stata autorizzata dalla sopraintendenza, dice il proprietario dell’albergo, anzi ” noi lo volevamo diverso, ma abbiamo soddisfatto le richieste della sopraintendenza”. Anche Alessandro Maggioni, assessore ai lavori pubblici della giunta Orsoni, non ha dubbi “il cubo fa schifo”, ma “il comune non ha colpe, è la sopraintendenza che l’ha autorizzato”.

Finora la stampa non ha riportato eventuali reazioni di Renata Codello, la sopraintendente in questione, nel frattempo promossa a Roma, sulla quale tutti cercano di scaricare le responsabilità per la “bruttezza” del Santa Chiara. Tutte persone che nulla ebbero da ridire quando, nel 2013, durante un convegno organizzato dall’Università IUAV sul rapporto tra Venezia e l’architettura contemporanea, Renata Codello, quasi anticipando la visione renziana del ruolo delle sopraintendenze, si dichiarò favorevole a una “deregulation urbanistica a Venezia per favorire l’arrivo dell’architettura contemporanea - in una città che la vede ancora con ostilità - abolendo il sistema di norme fissate dai piani regolatori, ma stabilendo caso per caso, con le autorità competenti, Soprintendenza e Comune in prima fila - cosa è ammissibile e cosa no”. Tutti zitti, allineati e coperti, allora, ognuno pensando che forse ci avrebbe cavato qualcosa, e tutti a caccia dell’unica colpevole, adesso. Ingrati.

In mezzo a tante schifezze, spicca la visione lungimirante, la capacità di vedere come nelle grandi opere di architettura “la forma segue la funzione”, dimostrata dai quattro giovani di Jesolo che, nel 2011, hanno percorso in automobile il ponte di Calatrava e hanno poi tranquillamente parcheggiato in campo san Geremia. L’allora sindaco Orsoni decise di collocare dei “dissuasori” all’imbocco del ponte, involontariamente confermando che esso non solo sembra, ma è la bretella di collegamento tra il ponte della Libertà e i centri commerciali che la società Grandi Stazioni si è fatta, dopo essersi impadronita della stazione ferroviaria e degli edifici adiacenti, acquistati nel 1999. Centri commerciali che, nel 2009, l’ex sindaco Cacciari presentò con queste parole: “con questi interventi attesi e necessari si ribadisce la centralità di un’area che di fatto è anche collegata al terminal automobilistico di piazzale Roma grazie al ponte ideato da Calatrava “. I quattro giovinastri vennero “puniti” con il divieto di ingresso a Venezia per tre anni. Ormai i tre anni sono passati e sarebbe gentile invitarli a tornare sul luogo del delitto ed offrir loro un pernottamento omaggio al motel Santa Chiara, come premio per aver saputo captare prima di tutti la “vocazione” del luogo e lo spirito dei tempi.

Il giornalista non ha capito niente. Il fatto è che promettono interventi sopratttutto per far piacere ai loro amici, dagli attori degli appalti, giù fino al signore che vuole l'autostrada vicino al suo terrenuccio; ma poi si fanno convincere dai gufi e dai comitatini, e allora ci ripensano. Il Fatto Quotidiano, 11 agosto. 2015

Danno i numeri, letteralmente. Una festosa tradizione alla quale si è unito il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio: “In 20 mesi sbloccheremo opere per almeno 15-16 miliardi”, ha detto in un’intervista a Repubblica.

L'arma segreta è il verbo “sbloccare”, che dà l’idea di un Paese governato con lo Svitol. Non a caso lo slogan pubblicitario del popolare lubrificante è “Serve sempre!”. Ma che cosa vuol dire sbloccare? Niente, come ha spiegato ieri autorevolmente uno dei maggiori sbloccatori di sempre, Corrado Passera: “Il governo non fa che riannunciare opere già annunciate e comunque già sbloccate da governi precedenti”, ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture del governo Monti. All’inizio del 2012 spiegò alla Camera: “L’idea è di poter vedere nel corso dei prossimi 12 mesi un ammontare di complessivi 40-50 miliardi di lavori il più possibile avviati”. Venne poi, con il governo Letta, Maurizio Lupi. Appena insediato, maggio 2013, ruppe gli indugi: “La prima priorità è vedere tutto ciò che è cantierabile, sbloccare e revocare se serve”. Un anno dopo lo svitol non aveva ancora fatto effetto, e dunque, con il nuovo premier Renzi, si passò alle maniere forti: il decreto Sblocca Italia. “Lo Sblocca Italia mira prevalentemente a sbloccare la burocrazia”, tuonò Lupi. Era l’agosto dell’anno scorso. L’afa accentuava il bisogno di sbloccare. Renzi annunciò trionfale che con le misure di sburocratizzazione contenute nel decreto avrebbe sbloccato cantieri già finanziati per 30 miliardi e 402 milioni (il dettaglio rende sempre più credibile la sparata) mentre nuove risorse avrebbero sbloccato altri cantieri già finanziati per 13 miliardi e 236 milioni. In tutto 43 miliardi e 638 milioni, per la precisione, il tutto da sbloccare entro 6-12 mesi. Dieci mesi dopo, il 6 luglio scorso, Renzi ha detto: “Per favorire la ripartenza dell'economia italiana si possono sbloccare infrastrutture per circa 20 miliardi: soldi già stanziati per opere al momento ferme”. Viene da chiedersi se i 20 miliardi di Renzi, già scesi a 15-16 nel giro di un mese, con miliardi che vanno e vengono, sono parenti di quei 43 dell’anno scorso. Cioè: sbloccati quei 43 grazie alle mirabolanti sburocratizzazioni dello Sblocca Italia, adesso ne sblocchiamo altri 15 o 16 o 20? O i 15, i 16, i 20, i 43 e i 50 di Passera sono sempre gli stessi, cioè il nulla delle parole al vento buone per catturare titoli agostani?

Passera, che parla con l’autorevolezza dell’inventore del metodo “sblocca continua”, insinua che sia tutta una presa in giro. Quando era ministro aveva istituito il sito “Cantieri Italia”, con l’impegno di informare in modo trasparente sull’avanzamento delle grandi e piccole opere infrastrutturali. L’ultimo aggiornamento del sito è datato 1 agosto 2014. La pagina cantieriecrescita.gov.it che lasciò sul sito del ministero il resoconto dell’attività di Passera è stata cancellata dai successori, come se si fosse spezzata la continuità dello Stato. Così è impossibile sapere come stanno esattamente le cose, proprio a causa dell’opacità di un governo che pure si fonda sulla comunicazione.

Qualcosa però si può intuire osservando le tracce più evidenti dello scollamento tra gli annunci e i fatti. Un anno fa, Renzi annunciò che l’Alta velocità tra Napoli e Bari avrebbe aperto i cantieri a novembre 2015 anziché nel 2018. La nuova ferrovia Palermo-Catania-Messina avrebbe aperto i cantieri a dicembre 2015. Tra poche settimane vedremo dunque i cantieri aperti? Può darsi, ma i 12 miliardi complessivi di costo delle due opere vanno nel conto dei 43 sbloccati da Renzi nel 2014 o dei 15 che Delrio deve ancora sbloccare? E i dieci miliardi di investimenti nelle autostrade –che Renzi sbloccò un anno fa promettendo ai gestori della rete la proroga delle concessioni – come li consideriamo, visto che l’Unione europea ha ribloccato il tutto bocciando l’astuta operazione come aiuti di Stato illegali? Sbloccati o da sbloccare? Il mistero è fitto. Passera ieri ha chiesto trasparenza al governo, sostenendo che è il solo modo per “capire se i 15 miliardi di cui parla Delrio sono investimenti ulteriori rispetto a opere già finanziate o sono come i carri armati di Mussolini”. Ma è evidente che per l’ex ministro, e non solo per lui, la risposta è già chiara.

Twitter@giorgiomeletti

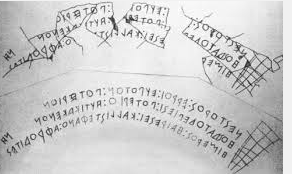

«Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona»: non è un verso dell’Iliade, ma avrebbe potuto esserlo. Risale alla fine dell’VIII secolo prima di Cristo, ed è dunque contemporaneo alle più antiche parti del poema omerico: la cosa straordinaria è che non lo conosciamo attraverso una lunga catena di manoscritti, ma direttamente dall’iscrizione (una delle scritte più antiche d’Italia, la più antica in greco), incisa sulla coppa stessa.