Al Ministro Delrio, la richiesta di considerare, nella comparazione di progetti alternativi per il passaggio delle Grandi Navi in Laguna, anche la proposta di Avamporto galleggiante alla bocca di Lido. VeneziaCambia, 6 ottobre 2015 (m.p.r.)

Al Dott. Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

e p.c

al Dott. Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

al Dott. Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Egregio Signor Ministro Delrio,

assistiamo oggi al riaprirsi di una discussione sul tema delle Grandi Navi da crociera a Venezia che ripropone le dispute partitiche e corporative che da anni inquinano il confronto, senza che a tutt’oggi vi sia stata quella seria analisi e comparazione dei progetti alternativi richiesta dall’odg del Senato del 6.2.2014, con il quale si impegnava il Governo ad operare perché “tutte le soluzioni presentate dai vari soggetti, pubblici e privati- fossero– preliminarmente e contemporaneamente comparate e considerate”.

Dalla primavera del 2013 il gruppo di lavoro (gdl) ha elaborato e presentato un progetto di Avamporto Galleggiante collocato alla Bocca di Porto del Lido. Il gdl è formato da professori universitari ed esperti indipendenti che hanno messo volontariamente e gratuitamente a disposizione il loro tempo e il loro sapere al solo scopo di perseguire nel modo più efficace il primario interesse, nazionale e internazionale, di assicurare la vitalità di Venezia e la tutela ambientale della sua Laguna. Il progetto è stato approfondito con specialisti di livello internazionale per gli aspetti idraulici, ambientali, paesaggistici, funzionali e per la sicurezza strutturale. L’idea progettuale, accuratamente verificata nella sua fattibilità tecnica ed ambientale, è stata sviluppata fino al livello di progetto di massima.

Nella certezza che Lei vorrà dare concreta attuazione all’impegno posto dall’odg del Senato crediamo necessario sottoporle due questioni da noi ritenute essenziali. Da un lato vogliamo sinteticamente riproporle le caratteristiche positive sulle quali poggia il nostro progetto di Avamporto galleggiante,

che riteniamo davvero capaci di offrire una concreta soluzione ai problemi attuali. Dall’altro lato chiediamo a Lei di sapere se, date tali caratteristiche positive, il nostro progetto di massima riveste per il suo Ministero qualche interesse ai fini della promessa comparazione. Tale comparazione per essere efficace richiederebbe infatti un disciplinare di progetto che fissasse i requisiti funzionali e le caratteristiche operative dell’opera, nonché le condizioni ambientali alle quali l’opera è tenuta a far fronte, in modo da poter confrontare, a parità di prestazioni, l’efficienza/efficacia delle diverse alternative. Un disciplinare che solo il suo Ministero ha l’autorità di fissare. Con molta probabilità ai fini di una vera comparazione occorrerebbero approfondimenti progettuali che vanno oltre il progetto di massima e che un gruppo di lavoro volontario non può evidentemente permettersi. Nell’ipotesi che le strutture tecniche Sue o di altre Autorità pubbliche potessero farsi carico di tali ulteriori attività progettuali ci dichiariamo fin d’ora disposti a cedere gratuitamente le elaborazioni ad oggi svolte, salvo un onorifico riconoscimento della paternità dell’idea.

Il progetto di Avamporto galleggiante alla bocca di Lido è stato presentato agli Enti competenti al termine di tre successive fasi di elaborazione, approfondimento e verifica (ott. 2013; maggio 2014; gennaio 2015). L’Avamporto presenta caratteristiche in grado di contenere i costi, garantire la massima velocità di realizzazione, assicurare il minimo impatto ambientale ed obbedire alla Legge speciale per Venezia che impone agli interventi in Laguna di essere “sperimentali, graduali e reversibili”:

L’avamporto è formato da strutture modulari galleggianti, progettate da ingegneri specialisti dell’off-shore, che possono essere costruite in un anno a partire dal progetto definitivo, con un costo inferiore a quello di ogni altro progetto (c.a 130 mln di euro). Tali strutture sono realmente sperimentali, reversibili e graduali perché possono essere insediate, e in seguito rimosse, nel brevissimo tempo di una decina di giorni. Sono modificabili, ricollocabili e anche convertibili a diverso uso se nel tempo le Autorità competenti decidessero di seguire strategie diverse. Le strutture si collegano all’isola artificiale del Mose lato mare (se ne è verificata la possibilità, compresa la disponibilità da parte del Consorzio Venezia Nuova) per garantire la sicurezza (Safety e Security), riducendo al minimo ogni impatto rispetto alla Laguna e anche rispetto al litorale del Cavallino (a nord) e al Lido di Venezia (a sud).

L’Avamporto, spostando in mare le grandi navi per il crocierismo di massa, così come hanno fatto molti altri grandi porti (ad esempio Amsterdam, Londra, New York), corrisponde alla esigenza strategica di non sottoporre la Laguna agli stravolgimenti morfologici necessari per far fronte ad un gigantismo navale già oggi ambientalmente incompatibile e per di più destinato a crescere ulteriormente. Un gigantismo tale da rendere inadeguata anche l’attuale Marittima. Di fronte alla attenzione internazionale su Venezia il nostro paese non può permettersi di ignorare prese di posizione come quella dell’UNESCO del 6/2014 nella quale si esprime “preoccupazione per gli impatti ambientali innescati, che hanno progressivamente provocato l’erosione dei fondali lagunari, delle velme e delle barene” L’Unesco chiede di “regolare il numero e il tipo di imbarcazioni … vietare il passaggio delle grandi navi e delle petroliere nella Laguna … garantire gli equilibri idrogeologici della Laguna di Venezia e dell’intero bacino scolante”. Ma anche a livello nazionale e locale la necessità di evitare tali stravolgimenti è ben avvertita: la recente delibera del Consiglio Comunale ribadisce che “l’idrodinamica e la morfologia lagunare sono elementi di conservazione primari” (D.C.C. n.118 del 24.9.2015).

Il progetto di Avamporto mantiene e valorizza l’attuale stazione Marittima destinandola ad una crocieristica di qualità superiore per la quale si stanno attivando iniziative imprenditoriali, ad esempio da parte della Carnival Corporation, per la costruzione presso la Fincantieri di nuovi modelli navali di dimensione più ridotta, destinati ad un turismo molto più redditizio e compatibile anche con i delicati caratteri della Laguna di Venezia. In tutte queste iniziative non si riduce ma si aumenta l’occupazione.

Le strutture galleggianti modulari (prefabbricate in cantiere) sono ancorate al fondo mediante un sistema di catene di ancoraggio ad alta tenuta, si adeguano automaticamente ai livelli di marea e al progressivo prevedibile aumento del livello del mare, sono allineate tra i due canali portuali esistenti evitando così di scavare ora e di dover mantenere continuamente in futuro la profondità dei fondali. Tali scelte di tecnologia e di collocazione differenziano l’Avamporto galleggiante dal progetto Venice Cruise2, che pure attesta positivamente le grandi navi fuori dalla Laguna, ma comporta impatti, tempi e costi sicuramente più elevati. Infine occorre notare che la collocazione e la tecnologia dell’Avamporto galleggiante permettono di non intaccare nel fondale lo strato più rigido e protettivo del Caranto (argilla compattata), consolidatosi nei millenni. Le dimensioni e i caratteri architettonici delle strutture funzionali sovrastanti i pontoni galleggianti sono progettate per ridurre al minimo l’impatto paesaggistico.

La realizzazione dell’Avamporto galleggiante consente di avviare a soluzione in breve tempo le problematiche della crocieristica in una prospettiva strategica sicuramente positiva, anche considerando che il progetto permette comunque modifiche, completamenti e ripensamenti anche strutturali nel tempo. L’attestamento delle grandi navi fuori dalla Laguna realizzato in tal modo porrebbe da subito un freno all’attuale progressivo aggravamento del dissesto morfologico, dando un decisivo contributo a quel “riequilibrio della laguna” prescritto dalle Leggi Speciali e dal Piano ambientale vigente (P.A.L.A.V.) ma fino ad oggi in gran parte eluso. Non da ultimo l’intervento permetterebbe anche un possibile rialzo dei fondali del canale di Lido, contribuendo a diminuire di molto l’impatto delle acque alte nelle parti basse della città storica (S. Marco e Rialto).

Come gruppo di lavoro volontario e no profit in un incontro abbiamo offerto gratuitamente il nostro progetto al Presidente dell’A.P.V. Paolo Costa, ma ci è stato detto che una proposta alla bocca di Lido non interessava, salvo prendere atto successivamente che la stessa A.P.V. ha presentato al Ministero dell’Ambiente una proposta alternativa in tale sito. Ma evidentemente l’Autorità Portuale non può occuparsi che degli interessi diretti del porto, con una visione troppo limitata rispetto alla dimensione culturale, economica ed ambientale strategica del problema.

Ci permettiamo quindi di sperare che Lei voglia, come titolare del Ministero competente, fare in modo che il nostro progetto di massima venga valutato e comparato con le altre proposte e se è necessario che venga ulteriormente elaborato. A questo fine le rinnoviamo l’offerta di cedere gratuitamente allo Stato e a tutte le Autorità competenti le elaborazioni sino ad oggi svolte (salvo il già ricordato riconoscimento onorifico della paternità dell’idea) e comunque di rimanere a disposizione per ogni chiarimento tecnico nello svolgimento della attesa comparazione sistematica delle alternative.

Confidando in una Sua cortese risposta Le porgiamo i nostri più cordiali e distinti saluti.

Prof. Stefano Boato

Prof. Carlo Giacomini

Prof. Mariarosa Vittadini

Ing. Vincenzo Di Tella

Ing. Raffaele Nicolosi

Ing. Paolo Vielmo

Arch. Dino Verlato

Arch. Michele Zordan

Prof. Giuseppe Tattara

Venezia 6 ottobre 2015

P.S. Il progetto nelle elaborazioni aggiornate al 2015 è stato inviato ai tre Ministeri in indirizzo, all’A.P.V., alla Capitaneria di Porto, al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, ai Comuni dì Venezia e di Cavallino Treporti.

«Basta rivedere lo “spettacolo” offerto da Roma negli ultimi anni: da una parte i poteri economici e politici (ammesso che una tale distinzione abbia ancora senso), dall’altro un personaggio un po’ narciso, maldestro». Il manifesto, 9 ottobre 2015

Si possono mettere in fila le continue gaffes e le bucce di banana — ultima la più fastidiosa: gli scontrini — che hanno offerto l’ex sindaco come una ciliegina sulla torta al vasto schieramento che aveva iniziato a cucinarlo a fuoco lento da tempo.

Basta rivedere lo “spettacolo” offerto da Roma negli ultimi anni: da una parte i poteri economici e politici (ammesso che una tale distinzione abbia ancora senso), dall’altro un personaggio un po’ narciso, maldestro. Perché è indubbio che il sindaco Marino ci abbia messo del suo fin dall’inizio, quando 28 mesi fa osò sfidare l’apparato del Pd romano, quello di mafia capitale. Perciò dovrebbero vergognarsi un po’ le persone e le forze politiche che mettono Marino nel calderone del più grande scandalo avvenuto a Roma negli ultimi anni. E dovrebbero riflettere anche tutti quelli che ieri sera festeggiavano l’annuncio delle dimissioni.

Va ricordato che alle primarie vinse contro i candidati ufficiali del partito, Paolo Gentiloni e Davide Sassoli, annunciando il programma («Ora dobbiamo liberare il Campidoglio da una politica oscura»). Ereditava infatti una città affogata nei debiti e ridotta a succursale di mafie, malaffare, corruzione.

E così iniziava la sua battaglia colpendo personaggi e lobby che i suoi predecessori neppure osavano nominare. Chiude la discarica di Malagrotta mettendo i fari addosso al business dei rifiuti; mette mano allo snodo urbanistico dei Fori Imperiali scontrandosi con la potente lobby dei commercianti; sbaracca il gotha dell’Acea, l’azienda di gestione delle risorse idriche e dell’energia, pestando i piedi a imprenditori e finanzieri; rimette in discussione tutta la gestione dell’Atac. Solo per ricordare le più importanti questioni, senza citare quelle meno appariscenti come togliere il monopolio alla potente famiglia di Tredicine, monopolisti degli ambulanti in tutto il centro storico, contrastare l’abusivismo commerciale…

Tutto prima che scoppiasse il bubbone di mafia-Capitale, e siccome nessuno è profeta in patria il sindaco ci guadagnò una dura campagna mediatica dei grandi gruppi editoriali della città.

La verità è che Marino era stato dimesso a mezzo stampa già da tempo, molto prima delle vicende degli scontrini (più che spese pazze, spese confuse), usati per fargli pagare il conto non del ristorante ma dei grandi affari in cui ha messo il naso.

Oltretutto l’ex sindaco non solo si è mosso con la delicatezza di un elefante nei palazzi romani, perché non ha avuto riguardi nemmeno per i sacri portoni vaticani. Lo avevano appena incoronato che già si pronunciava a favore della fecondazione assistita (eterologa per giunta), che già allestiva cerimonie ufficiali e in pompa magna per le coppie gay, mettendosi in prima fila al gay-Pride.

Un vero marziano nella città Santa.

Non stupisce la vita difficile della sua giunta, rimpastata più volte e sempre sull’orlo di una crisi di governo. Con il partito di riferimento spianato dalle inchieste giudiziarie, con una destra pronta a sventolare le bandiere nere sul Campidoglio, con un’opposizione a 5Stelle presente nelle periferie.

L’anomala avventura portava dentro di sé il virus di una fine prematura.

Adesso la città viene consegnata a prefetti e commissari per la prossima manna del Giubileo. I tecnici prenderanno il governo della capitale, distribuiranno pani e pesci, cercheranno di riavvicinare le due sponde del Tevere per preparare il terreno alle elezioni di primavera. Magari per il candidato del partito della nazione. Un esito, tuttavia, assai improbabile.

Perché questo non è solo il caso Marino: è la crisi di un partito romano profondamente inquinato e logorato.

La Repubblica, 9 ottobre 2015

Possibile, perché l’affitto a privati del patrimonio storico e artistico della nazione è totalmente deregolato: ogni direttore fa come gli pare.

Noleggiare gli Uffizi per una cena di cento persone costa 15.000 euro, mangiare ai piedi del David di Michelangelo, all’Accademia, ne costa 20.000.

A Napoli, il Salone delle Feste di Capodimonte lo si prende per 25.000 euro, mentre «le manifestazioni che prevedono il lancio commerciale di un prodotto nel museo sono soggette a trattativa riservata». E per una cena a Castel Sant’Elmo possono bastare 1.000 euro.

Per il cortile del Museo Civico Medievale di Bologna sono sufficienti 2.000 euro per l’intera giornata; al Tempio di Segesta in Sicilia così come alla Pinacoteca di Brera a Milano non si arriva a 5.000; per cenare nell’Anfiteatro di Pompei uno se la cava con 15.000, mentre a Roma il Salone di Pietro da Cortona di Palazzo Barberini ne vale al massimo 20.000.

Prima domanda: è giusto che cenare in gruppo nei luoghi più belli e famosi del mondo costi quanto un tavolo per pochissimi al Billionaire?

E non è un problema di inettitudine dei soprintendenti: anche i politici non se la sono cavata molto meglio. Il Ponte Vecchio concesso da Renzi sindaco alla Ferrari fruttò una cifra ridicola rispetto al valore simbolico e al disagio dei cittadini (60.000 euro), e il suo successore Dario Nardella ha permesso alla banca d’affari Morgan Stanley di cenare in una chiesa medievale (il Cappellone degli Spagnoli di Santa Maria Novella) per 20.000 euro, poi elevati a 40.000 nel fuoco delle polemiche.

Seconda domanda: è giusto che, per preparare questi eventi privati, i musei e i monumenti chiudano al pubblico? Il caso di Torino (la Villa negata per un’intera giornata) è estremo, ma sabato scorso la reggia di Venaria è stata sbarrata con tre ore di anticipo per organizzare l’imbarazzante Nuite Royale (una festa in costume settecentesco: che ha fruttato solo 20.000 euro, benché ci fossero 1.500 partecipanti), e qualche mese fa la sala di lettura della Biblioteca Nazionale di Firenze fu chiusa a causa di una sfilata di moda (con gli studenti che issavano cartelli con scritto: «Vogliamo studiare!»). Il Codice dei Beni culturali prevede che i siti pubblici si possano affittare ai privati, ma solo «per finalità compatibili con la loro destinazione culturale»: il che sembra non solo vietarne la chiusura, ma anche impedirne usi bizzarri, come le sessioni di step coreografico, zumba e totalbody sotto gli affreschi medievali del complesso di Santa Maria della Scala a Siena (è successo l’anno scorso), «un corso di pilates nella bellissima atmosfera del Museo Diocesano di Milano» (un’offerta tuttora in corso) e, appunto, un banchetto di banchieri internazionali sotto le volte di una chiesa di un ordine mendicante.

Personalmente, credo che far passare l’idea che col denaro si può comprare anche l’uso privato di un monumento pubblico sia un errore culturale. La nostra Costituzione ha connesso fortemente la tutela pubblica del patrimonio (art. 9) e la costruzione dell’uguaglianza per il pieno sviluppo della persona umana (art. 3). Ma perfino negli Stati Uniti infuria il dibattito sui limiti della mercificazione. Uno scrittore come Jonathan Franzen ha scritto che «un autentico spazio pubblico è un luogo dove ogni cittadino è il benvenuto, e dove la sfera puramente privata è esclusa o limitata. Il motivo per cui negli ultimi anni i musei d’arte hanno registrato un forte aumento di visitatori è che i musei rappresentano ancora quel genere di spazio pubblico. Com’è piacevole l’obbligo del decoro e del silenzio, la mancanza di consumismo sfacciato». E il filosofo della politica Michael Sandel ha fatto notare che «se trasformate in merci, alcune delle cose buone della vita vengono corrotte e degradate. Dunque, per stabilire dove va collocato il mercato e a che distanza andrebbe tenuto, dobbiamo decidere come valutare i beni in questione». Per queste ragioni credo sia un errore finanziare il patrimonio artistico snaturandone la funzione, e il limpido libro dell’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli (“La lista della spesa”, uscito per Feltrinelli) indica con dovizia di particolari in quali sacrosanti risparmi si potrebbero trovare i soldi.

Tuttavia, so bene che la maggioranza degli italiani non vede niente di male nel trattare gli Uffizi come un articolo di lusso. Ma allora, almeno, stabiliamo che gli eventi privati si facciano fuori dagli orari di apertura. E fissiamo delle tariffe decorose e uniformi: perché concedere un monumento ad una banca è discutibile, ma farlo gratis è pazzesco. Scagliandosi contro Verre, Cicerone scrive che le città siciliane non solo erano state costrette a vendergli i propri monumenti, ma erano pure state umiliate a farlo «parvo pretio», cioè a svenderli. Era il 70 avanti Cristo, ma non sembra che le cose siano cambiate.

Un appello sul cambiamento climatico in vista dell’incontro a Parigi della COP21 firmato da Desmond Tutu, Noam Chomsky, Vivienne Westwood, Naomi Klein e un centinaio di attivisti che chiedono di “fermare i crimini climatici”. Frenare il cambiamento climatico significa ripensare radicalmente il nostro modello di società, senza false soluzioni». Comune.info, 9 ottobre 2015

Un centinaio di attivisti, accademici, figure di spicco della società civile mondiale chiamano ad un’azione globale in vista della prossima Conferenza delle Parti dell’Onu sul cambiamento climatico, prevista a Parigi a dicembre. Personaggi comeDesmond Tutu, Vivienne Westwood, Naomi Klein e Noam Chomsky assieme a molti altri referenti di realtà di movimento chiariscono come questo sia un momento storico, in cui è necessaria una crescente pressione dei cittadini per portare a un vero e proprio cambiamento strutturale.

“Siamo di fronte a un bivio” si legge nell’appello, pubblicato nel libro “Stop Climate Crime” prodotto e diffuso da 350.org e Attac France, tra le principali realtà mobilitate contro un modello di sviluppo insostenibile, “nel passato, uomini e donne determinati hanno resistito e sconfitto i crimini della schiavitù, del totalitarismo, del colonialismo e dell’apartheid. Decisero di combattere per la giustizia e la solidarietà e sappiamo che nessuno di loro lo avrebbe fatto per se stesso. Il cambiamento climatico è una sfida simile, e noi stiamo alimentando un’altrettanto simile reazione”. Tra i firmatari dell’appello, l’organizzazione italiana Fairwatch. “La 21a Conferenza delle Parti di Parigi è un’occasione storica – dice Alberto Zoratti, presidente di Fairwatch e delegato accreditato Ong alla COP21 – per riuscire a invertire la rotta di politiche che, piuttosto che affrontare e risolvere il dramma del cambiamento del clima e delle tragedie che si porta dietro, sembrano ignorare il problema proponendo false soluzioni”.

La recente bozza di documento negoziale resa pubblica il 5 ottobre dalle reti della società civile, mostra come l’obiettivo sostanziale sia quello di orientarsi sempre più verso un sistema non vincolante, basato su impegni volontari di riduzione delle emissioni e di stanziamento di risorse. Un approccio che risponde certamente alle esigenze delle lobbies economiche ma che non è all’altezza della sfida posta dal climate change.

“La centralità dei mercati, la liberalizzazione dei commerci sono sempre più proposti come la risposta alle crisi che stiamo vivendo” continua Zoratti. “Ma frenare il cambiamento climatico significa ripensare radicalmente il nostro modello di sviluppo, abbandonando i combustibili fossili, focalizzando risorse sulla crescita di economie e agricolture locali, sostenibili e adatte alle esigenze delle comunità e dell’ambiente. Quanto i grandi gruppi economici siano realmente interessati ad un futuro più sostenibile è dimostrato dal caso Volkswagen e da come gli standard ambientali siano troppo spesso considerati limiti da aggirare se non addirittura disarticolare, a tutto vantaggio di manager e azionisti”.

Fairwatch, tra i promotori della Campagna Stop T-tip Italia, sarà presente alla COP21 di Parigi in qualità di osservatore e parteciperà alle iniziative e alle mobilitazioni organizzate dalla piattaforma di movimento Coalition 21.

Per aderire all’appello “Fermiamo i crimini climatici” .

La legislazione urbana si è molto ampliata negli ultimi dieci anni, mentre lo spazio pubblico diminuisce e i nostri diritti sulla città si sono ridotti. Molte ordinanze limitano la libertà di circolazione o proibiscono pratiche secolari. Eppure la costruzione di un quadro legale può essere una maniera diversa di occupare la città, un gesto di creatività politica piuttosto audace. Comune-Info, 2 ottobre 2015

Negli ultimi anni cittadini e abitanti dei quartieri hanno occupato lo spazio pubblico urbano, riformulando in questo processo la nostra maniera di prendere parte alla città. Da una parte all’altra proliferano orti che rinverdiscono terreni sterili, progetti di vicinato che liberano edifici abbandonati e iniziative che arredano vuoti urbani. Di fronte alla città ufficiale e statica, l’iniziativa del vicinato reinventa la nostra relazione con l’urbe, e allo stesso tempo mette in pratica una politica diversa.

Ciò accade in modi diversi in città come Malaga, Barcellona, Bilbao e Madrid, tra le altre. Qui faccio riferimento solo a quest’ultima, poiché conosco le sue esperienze in maniera diretta. Le iniziative che si sono sforzate per condizionare materialmente i nuovi edifici della città si stanno ora concentrando sugli aspetti legali. Una rete emergente di spazi madrileni si sta affannando da mesi per disegnare un quadro comune che dia sostegno alla cessione di spazi e che offra sicurezza legale ai progetti di vicinato che in essi si sviluppano.

Ridisegnare la città intervenendo nel suo spazio legale ha un precedente eccezionale nella “okupación”, dove la trasgressione della legge ha permesso di evidenziare gli abusi della speculazione immobiliare. La costruzione di un quadro legale per la cessione di spazi è una maniera diversa di occupare la città, riabilitando la sua architettura legale: si tratta di esercizi che disegnano sfumature diverse del pubblico, intervenendo sugli spazi normativi. La discussione legale potrebbe sembrare un tema minore, ma è invece un gesto di creatività politica piuttosto audace nella città.

Un precedente importante che ci ha mostrato come hackerare la legge permetta la costruzione di nuove condizioni per la collaborazione, è quello del software libero, una delle eccezionali tecnologie di internet che dà corpo ad alcune delle sue strutture chiave. Una delle invenzioni più sofisticate del software libero è stata lo sviluppo di un’infrastruttura legale che ha invertito il regime convenzionale della proprietà intellettuale. Attraverso un sistema di licenze, il software libero risponde alla logica escludente dei diritti d’autore, dispiegando un impulso includente che espande le possibilità dell’invenzione tecnologica e della creatività organizzativa.

La legislazione urbana è cresciuta durante gli ultimi dieci anni, mentre i nostri diritti sulla città si sono parallelamente ridotti. Il processo di atrofia regolatrice è simile a ciò che è accaduto nel copyright, con il suo l’ampliamento eccessivo che limita la creatività cittadina a favore dell’iniziativa d’impresa e insiste sul diritto d’autore. Tradotto nell’ambito della città, ci troviamo di fronte a ordinanze che proibiscono pratiche secolari come mettere una sedia per strada, norme che proibiscono di giocare in piazza e leggi che limitano la libertà di circolazione. Lo spazio pubblico urbano rimpicciolisce, mentre la legge si ingrandisce.

Alla maniera del software libero, forse la forma di espandere la città è quella di intervenire sulle condizioni legali dello spazio pubblico, invertire e capovolgere la logica della riduzione legale per espandere nuove condizioni dell’urbano. Da anni i governi municipali di tutti il mondo sono coscienti della loro incapacità di rispondere alla complessità crescente delle città. Il tropo della partecipazione è un riconoscimento della necessità di aprire il disegno e la progettazione della città alla partecipazione dei suoi abitanti. Ma a differenza di altre forme convenzionali, dove la partecipazione ai temi cittadini si veicola attraverso la consultazione o la richiesta diretta, gli spazi cittadini costituiscono luoghi dove la partecipazione si reinventa, un’altra politica prende forma e il diritto alla città si equipaggia con nuove infrastrutture. Attraverso altri modi di abitare l’urbano questi esercizi di creatività cittadina sperimentano nuove forme di governo della città. Gli interventi sullo spazio urbano stanno reinventando le forme di organizzazione vicinale, sperimentando altri modi di interloquire con l’amministrazione ed esplorando i limiti della proprietà pubblica.

Viviamo in città sempre più complesse che ci richiedono un enorme esercizio di re-immaginazione per poterle governare in un modo equo ed espandere le possibilità di abitarle. Questi piccoli spazi dove si espande la creatività cittadina contengono dentro di essi la forma di una città diversa: sono la sineddoche di un nuovo governo urbano. In gran parte sono iniziative che condividono sensibilità urbana e aspirazioni politiche con alcuni dei governi municipali sorti nelle ultime elezioni. Per questi governi municipali, così come per altri, la sfida è quella di essere capaci di sostenere gli spazi che ci permettono di immaginare in modo singolare una città diversa. La partecipazione non dipende dall’invito ufficiale, è l’effetto dell’invenzione cittadina. Confidiamo che i nuovi governi municipali siano all’altezza dei tempi che corrono e degli spazi che si dispiegano.

Fonte: Diagonal Periodico Traduzione: Michela Giovannini

«È davvero incredibile che, nello sfascio rivelato da Mafia capitale, ci si accanisca su poche decine di euro spese da un Sindaco per motivi di rappresentanza. Ma il gesto di Ignazio Marino, è un duro colpo alla città». Carte in Regola, 8 ottobre 2015 (m.p.r.)

Mentre sul web si diffonde la voce di imminenti dimissioni del Sindaco, voglio fare alcune considerazioni – a titolo personale – sulle ultime vicende, che spero possano aprire un dibattito non solo interno a Carteinregola.

Lo dico senza giri di parole: le dichiarazioni del Sindaco di regalare a Roma i soldi delle sue spese di rappresentanza, umiliano ulteriormente la città.

Una città sempre più abbandonata e preda di quelli (della maggioranza e dell’opposizione) che, nello smarrimento del disastro scoperchiato da Mafia capitale, si stanno costruendo le future fortune elettorali o le future carriere, o entrambe. Come i parenti di un malato grave che anzichè darsi da fare per curarlo si scannano per accaparrarsi l’eredità. E le prospettive di un dopo Marino sono assai cupe, tra un Giubileo che scoppierà in una città impreparata e un probabile periodo commissariale in cui si stempereranno le poche indignazioni per le vicende giudiziarie e si cancelleranno le tante rivendicazioni dei cittadini, privati di interlocutori politici. E alla fine arriverà una campagna elettorale in cui i partiti tradizionali si ripresenteranno senza alcun ricambio della classe politica, perchè nessun partito, tantomeno il PD, ha messo in discussione il sistema che ha portato alla degenerazione scoperta con Mafia capitale. E una vittoria del Movimento Cinquestelle non è così scontata …

Bisogna dire che è davvero incredibile che, nello sfascio rivelato da Mafia capitale, ci si accanisca su poche decine di euro spese da un Sindaco per motivi di rappresentanza, andando a rimestare tra gli scontrini come nella spazzatura. Ma il gesto di Ignazio Marino, di regalare a Roma i soldi spesi con fondi destinati a fini istituzionali è un duro colpo alla città. Il parlare di un Sindaco deve essere sì sì no no. Se ha gestito i soldi pubblici con correttezza, non deve regalare niente. Se invece li ha usati per spese personali deve spiegarlo ai cittadini e prendersene la responsabilità. Dire “regalo alla città i ventimila euro” sottintende che se si restituiscono i soldi nessuno possa più eccepire sul tuo comportamento. Ma un Sindaco, per quanto provato, non può cercare scorciatoie.

E se dovesse emergere che in varie occasioni Ignazio Marino ha utilizzato disinvoltamente i fondi istituzionali, lo ritengo un motivo sufficiente per le dimissioni. E’ un fatto di rispetto delle regole e di rispetto dei propri cittadini. Ma questo non cancella il fatto che Marino sia stato vittima di una campagna spietata, per lo più ingiusta o sporporzionata, che l’ha trasformato nel perfetto capro espiatorio di una classe politica che spera di farla franca senza mettersi in discussione. Quello che voglio dire è che questo fuoco di fila sull’uomo Ignazio Marino, anzichè sul Sindaco Marino e sulle scelte (o le omissioni) del suo governo della città, ha finito con il cancellare tutte le responsabilità della maggioranza che lo sostiene, e, più in generale, dei partiti coinvolti nelle indagini, spostando l’attenzione dell’opinione pubblica dai guasti, dalle mafie e dalla corruzione al gossip meschino degli scontrini, come era già accaduto per le famose otto multe. Un numero come quello dei prestidigitatori che distraggono il pubblico sventolando fazzoletti con una mano mentre con l’altra mettono in atto i loro trucchi. Un capolavoro politico, certamente non pianificato, a cui ha ampiamente contribuito Marino stesso, con una sovraesposizione mediatica che gli ha regalato più ostilità che consensi.

E stupisce che questo ragionamento non l’abbiano fatto i partiti di opposizione, almeno quelli che non appartengono al sistema preesistente (anche se Alfio Marchini, dopo aver condotto una campagna elettorale smarcandosi dai guasti della partitocrazia ha appena – letteralmente – abbracciato al Convegno di Fiuggi il centrodestra di Berlusconi), che avendo concentrato i loro attacchi più sul piano personale che su quello politico, potrebbero trovarsi di fronte ad un agguerrito candidato del centrosinistra, ben confezionato come “il nuovo” e l'”antimarino”, e magari “l’uomo della provvidenza”.

E se il confronto elettorale avvenisse, non nella prossima primavera, ma un po’ più in là, con la giustificazione (fondata) che non si possono affrontare le elezioni durante un periodo difficile come il Giubileo, passato un certo intrvaello di gestione commissariale, in cui l’opposizione (come noi comitati) non avrà più nessuna controparte a cui opporsi, e in cui la gente avrà tempo di dimenticarsi di tutte le vicende giudiziarie (o magari, al contrario, ne avrà viste talmente tante da arrivare all’astensionismo da senso di impotenza), il rischio che tutto torni come prima è molto forte.

Magari con un elettorato ai minimi termini, diviso tra i soliti voti delle solite lobbies e un voto di protesta dalle variabili poco prevedibili.

Roma non si meritava questo.

«Il centro storico che si svuota di residenti. Il territorio di Roma Città metropolitana che arriva a registrare 40 grandi centri commerciali. Consumo di suolo, abusivismo. In questo contesto, le politiche “del rammendo”, tentate per le periferie, appaiono inadeguate. Qualche motivo di speranza, ma ancora fragile, arriva dal basso, dalla presenza di forze sociali che esprimono uno sforzo di riappropriazione della città e dei luoghi di vita». Comune-info, 5 ottobre 2015

La questione delle periferie rimane una questione centrale per le città, e in particolare per una città come Roma. Le amministrazioni, ad ogni nuovo mandato e a ogni nuova elezione, proclamano di volta in volta il loro impegno per la riqualificazione o il recupero o la rigenerazione (i termini cambiano col tempo) delle periferie romane, ma nonostante tali proclami la situazione pare non cambiare minimamente, le politiche appaiono insufficienti, inadeguate o addirittura inesistenti. Manca in alcuni casi addirittura la conoscenza diretta da parte delle amministrazioni dei contesti concreti in cui le persone vivono, la situazione reale delle periferie romane. Colpisce che il sindaco Ignazio Marino abbia conosciuto il quartiere di Tor Sapienza (leggi Perché Tor Sapienza) e ci sia andato di persona soltanto dopo gli avvenimenti dell’autunno 2014. Né è sicuro che vi sia più tornato.

Manca una conoscenza reale e profonda della periferia, e della periferia romana in particolare. Manca un rapporto diretto con gli abitanti di questi luoghi

È questo un fatto emblematico di un processo più ampio, ovvero di quanto le istituzioni siano distanti dalle periferie, di quanto si siano progressivamente allontanate; e oggi si misura una distanza difficilmente colmabile. Qui si misura anche il fallimento della politica (di un certo tipo di politica) di svolgere quel ruolo di mediazione, che ha caratterizzato tutto il ‘900, tra i territori e le esigenze degli abitanti (o, in termini, più categoriali, dei cittadini) da una parte e le scelte di governo dall’altra. Non solo sono scomparse le sezioni di partito sui territori, e quindi una presenza concreta e attiva, ma è venuta meno proprio l’elaborazione politica e culturale che, a partire dai contesti urbani, dalle esigenze espresse e dai processi in corso, costruisce politiche, iniziative e percorsi di attuazione. Si registra, in alcuni partiti, un lavorio che è piuttosto un’intermediazione di interessi sui territori.

La stessa definizione dell’“interesse pubblico” appare sempre più ambigua e incerta, tanto si avvicina ad una combinazione di interessi privati (di cui l’“urbanistica negoziata” è una espressione emblematica), che poco ha a che vedere con un ragionamento sui problemi complessivi di una collettività e sul modello di sviluppo urbano.

La periferia di Roma costituisce una parte sostanziale della città. Tale è stato il suo sviluppo negli ultimi quindici-venti anni che oggi costituisce la parte preponderante della città. Se si considera che il centro storico si sta progressivamente svuotando di abitanti residenti e si sta trasformando in un distretto del turismo e del commercio, e se si considerano i processi di gentrification che caratterizzano la città consolidata, anche nelle sue parti storicamente considerate degradate (pensiamo al Pigneto), la periferia diventa veramente la parte più consistente della città. Roma è la sua periferia.

Periferie in trasformazione

Si tratta peraltro di una periferia in rapida trasformazione. Il 23 per cento della popolazione del Comune di Roma vive oggi al di fuori del Grande Raccordo Anularee in queste aree l’incremento degli abitanti negli ultimi dieci anni è stato del 26 per cento, a fronte del fatto che dentro il Gra (Grande raccordo anulare) la popolazione invece diminuisce. Non si tratta soltanto di un grande fenomeno di sprawl urbano, a tutto danno di ciò che resta dell’agro romano – il consumo di suolo a Roma è tra i più alti in Italia -, ma di un cambiamento complessivo nei modi di vita degli abitanti e nell’organizzazione della vita quotidiana. Uno dei fenomeni più importanti caratterizzanti lo sviluppo insediativo del Comune di Roma negli ultimi quindici-venti anni è, ad esempio, lo sviluppo delle grandi polarità commerciali e dell’entertainment.

Oggi sono presenti più di 28 grandi centri commerciali nel territorio del Comune di Roma (e altri sono in costruzione). Si tratta di un fenomeno che è stato esportato nel territorio metropolitano: nella Provincia di Roma – ora Città metropolitana – si registrano complessivamente 40 grandi centri commerciali. Questo fenomeno si lega strettamente alla politica delle grandi “centralità” prevista dal nuovo Piano Regolatore Generale approvato nel 2008. Pensate come capisaldi di un nuovo policentrismo, con un importante obiettivo di riqualificazione della periferia circostante, soprattutto attraverso la realizzazione di funzioni pregiate, come il direzionale o i servizi, nel tempo hanno visto progressivamente aumentare (nella maggior parte dei casi) le funzioni residenziale e commerciale (per la precisione, un incremento del 49,5 per cento del residenziale rispetto ai valori assoluti iniziali previsti per questa funzione, e un incremento del 68 per cento del commerciale).

Le funzioni pregiate e il direzionale sono rimaste in poche centralità di iniziativa pubblica, come Pietralata, o come Ostiense e Tor Vergata, che concentrano le funzioni dell’università e della ricerca. Insieme a tali “centralità” sono stati costruiti nuovi agglomerati residenziali per lo più collocati a ridosso delle grandi infrastrutture stradali (Gra e autostrade), sebbene dovevano essere raggiunte dal

“ferro”. Si tratta di strutture e complessi che ragionano ad un livello sovralocale. Il centro commerciale di Bufalotta – Porta di Roma registra 16 milioni e mezzo di visitatori l’anno (più dei visitatori del Colosseo).

Anche lo sviluppo demografico e insediativo assume caratteri sovralocali. La popolazione si sposta a vivere fino a Orte (a 50 chilometri di distanza) e pendola quotidianamente su Roma. Alcuni Comuni a nord di Roma (ma anche Ardea) sono tra i 30 Comuni con il maggior incremento di popolazione in tutta Italia negli ultimi dieci anni. La periferia ha assunto una dimensione metropolitana.

Gli altri due grandi processi insediativi che caratterizzano la periferia romana, l’edilizia residenziale pubblica e l’abusivismo, sono storicamente consolidati, ma non per questo meno importanti. Roma è la città con la maggior quantità di edilizia economica e popolare realizzata in Italia; un patrimonio grande e importante che però si trova in una condizione di degrado veramente preoccupante. Sono di fatto territori abbandonati.

Non meno problematica la situazione della città abusiva. Il fenomeno è andato calando nel tempo, ma tuttora è consistente, anche se ha profondamente cambiato natura. La sua rilevanza è testimoniata dalle quantità: il 37 per cento del tessuto urbano residenziale è di origine abusiva e il 40 per cento della popolazione vive in aree nate come abusive. Si tratta di pezzi di città che, per le condizioni in cui si sono formati, sono difficilmente recuperabili.

Quali politiche

In questo contesto, le politiche “del rammendo” appaiono inadeguate. Un senatore della Repubblica e noto architetto di valore internazionale (e sicuramente persona di grande valore e competenza) ha investito il suo stipendio di parlamentare a sostegno dell’elaborazione di politiche e progetti per il recupero delle periferie. Si tratta di microprogetti che riqualificano alcuni angoli degradati e dismessi, e che dovrebbero ricucire i pezzi delle periferie. Gli esiti sono ben lontani dagli obiettivi e dalle eventuali aspettative. Le politiche “del rammendo” appaiono del tutto inadeguate e insufficienti. Ma si può anche dire di più. Tale è la situazione delle periferie, non solo per i problemi urbanistici ed edilizi, ma anche e soprattutto per quelli sociali, che si può affermare come siano “non rammendabili”.

Le periferie, e quelle romane in particolare, sono esiti di processi complessivi, e ora globali, che le producono e le riproducono. Le periferie sono funzionali ad un certo modello di sviluppo, insediativo ma anche socio-economico. In questo senso le “ricuciture” ed i “rammendi” sono micro-palliativi. Il problema è piuttosto impegnarsi in politiche che intercettino ed esprimano un’alternativa al modello di sviluppo mainstream. Un obiettivo su cui, aldilà delle volontà politiche, le stesse amministrazioni pubbliche locali avrebbero difficoltà ad impegnarsi, private come sono di una capacità di azione al confronto delle forze economiche che attraversano i territori, tanto che si può dire che stanno perdendo anche (parte della) la sovranità sui propri contesti governati.

Allo stesso tempo, le periferie sono anche luoghi vitali, dove una presenza di forze sociali esprime uno sforzo di riappropriazione della città e dei luoghi di vita. Questo protagonismo sociale è molto forte ed esprime una grande azione sui territori. Ha difficoltà però a costituire un movimento comune di mobilitazione e di costruzione di politiche alternative. Ma è su questi terreni e su queste sfide che si gioca un possibile futuro delle periferie romane.

Carlo Cellamare è docente di urbanistica alla facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza. Svolge attività di ricerca sui processi di progettazione urbana e territoriale e sulla partecipazione (con particolare attenzioni alle trasformazioni dei quartieri e alle politiche urbane per le periferie).

Da leggere Pigneto, mon amour. Un territorio resiste Fucina 62, Gli angeli non abitano più la periferia Dottorato Dicea, Riscoprire il senso delle periferie Enzo Scandurra, Tor Sapienza, la periferia fatta da noi Riccardo Troisi, Ripartiamo dalle città Giovanni Caudo

Nairobi, 20 ottobre 2010. Ri-pubblichiamo le pagine di un diario di viaggio che racconta città africana e i suoi problemi. Seconda parte.

Ho pianificato questo viaggio a Nairobi da tempo… le amiche che mi conoscono bene direbbero che non avevano dubbi al riguardo!

Per me pianificare un viaggio non significa solo “mettere le mani avanti”, organizzare spostamenti, soggiorni, vaccinazioni, contatti, e pensare a questo e a quello. Significa soprattutto cominciare a “viaggiare con la testa” con largo anticipo rispetto al viaggio materiale, assaporando le emozioni e paure della partenza, vivendo la frenesia, e le curiosità prima nella mente che nella realtà. E’ un modo di allungare il viaggio. Ho sempre desiderato viaggiare, ma non per tempi brevi. E raramente i tempi di permanenza fisica in un luogo mi risultano sufficienti. In questo modo il mio viaggio a Nairobi lo faccio durare un anno!

Il problema di questo approccio è che nella mia mente si sono configurati spazi e tempi “immaginari”, situazioni, aspettative che non sono legate alla realtà, ma sono dettate piuttosto dai ricordi (ero stata a Nairobi altre due volte), dalle letture e dai racconti di altri (articoli, saggi, film, fotografie) e dal mio percorso individuale.

|

|

Toi Market, Kibera: il World Social Forum, 2007 (dell'autore)

|

Devo dire, che sono partita molto entusiasta, ma anche timorosa, non solo nei confronti della tesi, ma anche dell’ambiente nel quale avrei vissuto. L’esperienza del 2007, in occasione del World Social Forum (http://www.eddyburg.it/article/archive/345/) era stata, seppur breve, molto positiva e condivisa.

Nel momento in cui si usciva di casa occorreva dotarsi di tutta una serie di precauzioni che in qualche modo mi dimpedivano di vivere la città come luogo di vita pieno, seppur temporaneo. Faccio un esempio: non tirare mai fuori la piantina della città se no venivi subito individuato come turista e quindi circondato da venditori di Safari e pseudo guide turistiche. Il che mi ha aiutato tantissimo peraltro a disegnarmi mentalmente una mappa della città e a sviluppare un orientamento alternativo rispetto a quello configurato dai segni e simboli a due dimensioni tipici della mappa bidimensionale.

Non usare il cellulare in strada, perché può esserti portato via in un batter d’occhio.

Non girovagare dopo le 5.30 del pomeriggio, cioè l’orario di punta in cui tutti tornano a casa, a meno che sei in un “recinto”.

Avere monetine in tasca in modo da non tirare fuori il portafoglio.

Non guardare negli occhi le persone, perché questo è il mio “segnale” di incoraggiamento per attacar bottone, chiedere l’elemosina, etc.

Essere circospetti con le persone che cominciano a raccontarti storie… la maggior parte delle volte si concludono con una richiesta di soldi. E via così…

|

|

Veduta dei quartieri diNairobi, dall’aereo, 2004 (autore sconosciuto)

|

Sono atterrata all’aeroporto Jomo Kenyatta al mattino molto presto, stava albeggiando… ero seduta verso il corridoio (la fobia dell’aereo è stata superiore al desiderio di vedere Nairobi dall’alto… poi me ne sono pentita della scelta!) e così non ho visto niente. Ero davvero eccitata quando sono salita in macchina con l’autista inviato dai miei amici che mi è venuto a prendere.

La prima impressione che si è sovrapposta a meraviglia con i ricordi, è quella che tante persone in Kenya si spostano a piedi. Ma non tanto e solo in zone pedonali, ma ovunque, anche luogo le highway. Eppure nonostate la maggior parte delle persone cammina, non ci sono marciapiedi, che possono essere considerati tali. Ma solo carraie ai margini della strada o tra una carreggiata e l’altra che si sono formate con il tempo al continuo passaggio dei pedoni. A questo è associato un traffico esasperante, inquinamento visibile - i tubi di scappamento delle auto emanano fumi neri e puzzolenti, come da noi decenni orsono) – e polvere rossa, bellissima, ma fastidiosa.

|

| WayiakiRoad, October 2010 (dell'autore) |

|

| ThikaRoad, October 2010 (dell'autore) |

Dopo anche solo un paio di giorni mi sono resa conto che la città è meno pericolosa e meno aggressiva del previsto, almeno in centro città. Il cosiddetto CBD (Central Business District) corrisponde alla cuore amministrativo, politico e finanziario della città. E’ l’unica parte della città davvero pianificata, con una griglia ortogonale molto rigida, dove si trovano gli edifici storici (del regime coloniale) e quelli moderni costruiti all’indomani dell’indipendenza (1963) e via via aggiunti nei decenni seguenti. E’ un centro come tanti altri nel mondo.

Non c’è più problema a usare il cellulare, ad aprire la cartina della città (che non faccio, sfidando la mia memoria e il mio orientamento), a camminare a piedi anche fin verso le 7-8 di sera. E sorprendentemente non vedo hawkers (venditori ambulanti senza licenza, che vendono cose da poco e specializzatissimi: solo banane, o solo piselli sgusciati, acqua, noccioline, giornali, etc.), beggars e i safaristi sono davvero pochi…

La città è anche più pulita, anzi è davvero linda! Ci sono panchine, aiuole fiorite, lampioni, persone ben vestite, tanti bar e ristorantini. Ururu hayway il limite sud del centro città e Ururu Park sono veramente attraenti. Insomma, lo spazio pubblico è davvero accogliente, posso tranquillamente sedermi da qualche parte a leggere il giornale non solo nel centro storico, ma anche in questo parco cittadino, senza problemi di essere importunata o assalita. Certo, nel parco è meglio stare nelle areee più affollate e lungo i sentieri dove ci sono anche i rivenditori autorizzati di bibite. Do comunque nell’occhio; di bianchi in giro non ce ne sono molti e certamente non si siedono all’aperto (e non credo sia solo una questione di sole). Ma volendo si può fare, ed è piacevole vedere le persone passare, sostare di qua e di là.

Non nascondo una certo apprezzamento di questo cambiamento, ma ricordando alcune letture ( in particolare “reclaming the streets di Coleman, 2004) e del progetto di “beautification” lanciato dal City Council di Nairobi un paio di anni fa, cerco di informarmi meglio e di scoprire come hanno fatto. Molto semplice! Il major ha emanato una serie di ordinanze che vietano agli hawkers di vendere, agli accattoni di chiedere l'elemosina, agli intermediari di attirare turisti nei negozi di souvenir o nelle agenzie dei safari, ai bambini di strada di accamparsi o gironzolare nel centro. Attraverso un gesto autoritario hanno rigenerato la città, giustificando la scelta attraverso una retorica tutta neoliberista che promuove la “città sicura”, una città innanzitutto sicura per gli affari. Attraverso questo discorso “securitario” si impone divieto a tutto ciò che è “nuisance” che può infastidire il “frequentatore privilegiato” del centro, che è l’uomo d’affari, colui che fa shopping, e che lavoro in uno di questi smart office. C’è anche il discorso di fare di Nairobi una “world class city” e quindi, tutte queste attività informali non fanno parte della buona immagine della città che si vuol dare. Ma tornerò su questo “immaginario” nei prossimi appunti.

Ma chissà che fine hanno fatto però i bambini. Mi dicono che sono stati messi in un orfanatrofio, dove stanno bene, sono sfamati, istruiti… alcuni scappano, ma la maggior parte rimane… immagino sia con le buone che con le cattive…

Gli ambulanti si accalcano nelle strade laterali, nella down town o si avventurano lanciandosi tra le macchine sulle strade. Al di fuori del recinto della business city, è sostanzialmente tutto immutato, anzi forse la povertà è aumentata alla faccia del comune che ambisce a trasformare Nairobi in "una world class city".

Nel dibattito circa questa rigenerazione del centro, la controversia è tutta dedicata all’aspetto “ambientale” e non a quello sociale. Cioè si contesta la validità di dotare Nairobi di così tante aree verdi e di limitare allo stesso tempo la cura all’Ururu Park.

Ecco un paio di video su You Tube che riguardano Nairobi:

http://www.youtube.com/watch?v=VQ5ajfveM7U

http://www.youtube.com/watch?v=RSsFTSB2G5A

«L’attacco al welfare dei comuni è stata una fredda scelta ideologica, fatta propria anche dalla sinistra. Dobbiamo ripensare i luoghi urbani come una grande opportunità di redistribuzione sociale, che non smantella o vende i servizi pubblici ma li rende più efficienti». Il manifesto, 7 ottobre 2015

Se ci sarà vita a sinistra dipende molto dalle nostre capacità. Intanto dobbiamo prendere atto che la vita sociale sta scomparendo dalle nostre città sottoposte ad una spietata macelleria sociale, analoga all’offensiva tesa alla marginalizzazione del mondo del lavoro.

ùUno spunto di riflessione viene dalla recente scomparsa di una delle più alte figure di sindaco, Renato Zangheri. La Bologna che egli dirige a partire dal 1970 è la città che ha portato avanti una straordinaria realizzazione del welfare urbano. La stagione degli asili nido parte da lì. I centri anziani testimoniano l’attenzione verso la parte più debole della società. Biblioteche e parchi di quartiere per i giovani. Nella concezione egualitaria che allora caratterizzava la sinistra furono sperimentati trasporti urbani gratuiti nelle ore frequentate da lavoratori e studenti. La città era insomma concepita come un bene comune che doveva essere redistribuito per colmare le differenze sociali. In quegli stessi anni Pierluigi Cervellati mise in scena uno straordinario capitolo dell’urbanistica italiana recuperando parti del centro antico e lasciando le case restaurate ai ceti popolari: un’esperienza che divenne famosa in tutta Europa.

Quella stagione preziosa fu possibile grazie a una equilibrata politica di indebitamento, e cioè di investimenti pubblici in favore di tutti. L’attacco al welfare urbano è avvenuto sotto la bandiera dei tagli lineari di bilancio. Ma come dimostra il verminaio di Mafia capitale e i continui casi di corruzione nel sistema degli appalti, molto più consistenti poste di bilancio sono state lasciate nelle mani di malfattori legati alla politica ridotta ad azione lobbistica. Per le altre poste di bilancio non c’è stata pietà: asili nido, servizi sociali, trasporti, cultura. Un sistema inclusivo è stato desertificato e nello stesso tempo il deficit dei comuni è aumentato enormemente proprio perché sono state salvaguardate le opere inutili, dimostrando che la voragine dei nostri conti pubblici non deriva dalla spesa sociale ma dalla sistematica azione di rapina. Sono oggi 200 le amministrazioni locali fallite e i piccoli comuni sono ormai senza futuro. La scelta dei tagli alla spesa sociale si è dimostrata una fredda scelta ideologica.

Il tema da affrontare è come mai quell’ideologia sia stata fatta propria anche dalla sinistra. Alla fine degli anni ’80 (Zangheri lasciò la città nel 1983) furono accettate tutte le posizioni culturali dei nostri avversari storici per assecondare le privatizzazioni. Oggi si paga pressoché per tutte le erogazioni pubbliche e i pochi amministratori che resistono lo fanno con grandi difficoltà. Sbaglieremmo ad attribuire la responsabilità di questo misfatto solo al partito della sinistra che non c’è più, e cioè al Pds-Ds-Pd. Le sue colpe sono gigantesche ma se ci fermassimo lì non coglieremmo il nostro stesso appannamento. Anche figure prestigiose estranee a quel mondo sono state incapaci di delineare una prospettiva differente.

I bravi sindaci di Milano e di Genova sono rimasti loro malgrado schiacciati da questa gigantesca involuzione culturale. Non possono agire verso un’altra prospettiva e si limitano al più ad edulcorare le politiche neoliberiste trionfanti. E’ questo sentimento di impotenza ad essere avvertito dalla popolazione delle periferie. E’ da questo intreccio di questioni — oltre ovviamente dalla cancellazione dei diritti dei lavoratori — che nasce il cono d’ombra che ci oscura, la disaffezione alla politica, la fuga dal voto. Se non colmiamo questo deficit di cultura politica e non torniamo ad occuparci di città nel suo insieme di bisogni sociali e di marginalità non riusciremo a riscattarci.

E’ una sfida gigantesca, ma non partiamo da zero perché in questi anni una diffusa cultura alternativa si è mantenuta viva grazie a tante azioni locali e alla straordinaria vicenda dei movimenti dell’acqua pubblica. Si tratta a mio giudizio di passare dalla difesa dei beni comuni — penso all’esemplare azione di Napoli sull’acqua — ad una sistematica azione di risarcimento per la parte della società maggiormente colpita dalla crisi. Dobbiamo ripensare i luoghi urbani come una grande opportunità di redistribuzione sociale, che non smantella o vende i servizi pubblici ma li rende più efficienti con l’attiva partecipazione popolare. Le risorse ci sono: basta tagliare appalti e esternalizzazioni che perpetuano il dominio liberista.

Se perdiamo questa occasione determineremmo il nostro ulteriore declino e garantiremmo la riuscita piena dell’ultimo traguardo che l’economia di rapina vuole imporre: la vendita del patrimonio pubblico e la ulteriore privatizzazione dei servizi pubblici. La vicenda greca di queste settimane ci dice di non illuderci: Germania e Troika hanno imposto 50 miliardi di vendita di beni immobiliari e di società pubbliche e l’insigne giurista Paolo Maddalena non si stanca di ripetere che senza patrimonio gli Stati perdono la propria sovranità. E se non ci svegliamo toccherà anche al nostro paese.

La Repubblica, ed. Milano, 7 ottobre 2015

Lo scandalo dei diesel riguarda la salute, la nocività dell’aria che respiriamo nelle città e comunque nelle aree coinvolte dal traffico motorizzato. È una banalità, ma occorre ricordarlo perché finora né la Lombardia né Milano, che sono state capostipiti e che sono in gran parte le capitali italiane della lotta allo smog, hanno dato segni di reazione. Come se si trattasse di una questione lontana, un inciampo tedesco. Il diesel fa male, e i miglioramenti vantati dalla case automobilistiche, in particolare con gli Euro 5, ma non solo, sono in gran parte fittizi : questo ci insegna lo scandalo dei diesel.

Una questione che riguarda dunque tutti i possessori di polmoni, non solo chi ha prenotato gli ultimi modelli di auto. Perlomeno la Regione Emilia ha anticipato - e ha già in corso da qualche giorno- lo stop diurno agli Euro 3 diesel nell’ambito dei provvedimenti annuali antismog che rimangono in vigore da ottobre a fine marzo. Da noi invece la Regione Lombardia ha spostato questo fermo all’autunno 2016 e non sembra volerne ridiscutere. Nell’epicentro della conurbazione, nell’Area C di Milano, gli Euro 3 diesel non possono entrare. Ma tutt’attorno possono circolare liberamente, per la gioia dei polmoni meno centrali. Non parliamo poi degli Euro 4 e degli Euro 5 : e invece quanto emerso dal cosiddetto “affare Volkswagen” suggerirebbe di sottoporre il più possibile i veicoli circolanti a nuovi esami.

In Francia, dopo aver a luglio resistito alla pressione ecologista di parificare il prezzo al dettaglio della benzina e quello del gasolio per i diesel, ora la ministra dell’Ambiente Segolene Royal ha promesso di farlo, se non del tutto immediatamente, almeno gradualmente. In Gran Bretagna già da anni il gasolio non costa meno della benzina. Probabilmente agendo sulla sovratassa regionale, la Lombardia potrebbe far alzare il costo del carburante per i diesel, se si ricordasse di voler essere la “California italiana” come aveva detto il predecessore di Maroni. Certo dovrebbe coordinare questa misura con le Regioni limitrofe, ma non sarebbe impossibile: oltetutto sarebbero introiti per le casse pubbliche.

Il recente studio Viias (sull’impatto dell’inquinamento sulla salute) riconosce che c’è stato un miglioramento tra il 2005 e il 2010, ma il numero dei morti attribuibili principalmente all’inquinamento da micropolveri e biossido di azoto resta di decine di migliaia all’anno in Italia.

Tra il 2010 e il 2020 si potrà avere un abbattimento solo con politiche attive, non accontentandosi di fattori climatici e del calo congiunturale del traffico dovuto alla recessione (e quindi reversibile). Bisogna uscire dall’epoca dell’auto privata in città, e soprattutto dall’epoca dei combustibili fossili egemonizzati dai motori diesel. Farli veramente puliti costa troppo: questo emergerà alla fine dallo scandalo Volkswagen. Se a Parigi, dove si respira aria migliore di quella padana, stanno cominciando a fare le domeniche a piedi, perché dismetterle a Milano? E per restare su misure più ristrette: se l’Emilia ferma almeno gli Euro 3, perché la giunta lombarda dice che deve valutare la delicatezza della questione in relazione alla crisi economica? Siamo più poveri degli emiliani?

|

| 1. Il CBD/parte dellacittà formale e Kibera/parte della città informale |

E' arrivato il momento di descrivervi, per sommi capi e senza pretese di completezza o sintesi, come Nairobi sia sorta, ed evidenziare alcune dinamiche che hanno influito più di altre nel processo di trasformazione.

Senza questo quadro di riferimento diventa difficile comprendere alcuni meccanismi che regolano la vita urbana della città, apprezzare lo sforzo e la capacità di migliaia di persone nel affrontare una vita quotidiana in cui anche l’acqua potabile è praticamente un bene di lusso,

e cogliere appieno la profonda inequità nell’allocazione e nella gestione delle risorse che da sempre, anche dopo l’indipendenza, si perpetua e ha sancito il benessere e il malessere dei Kenioti.

La città coloniale

Fin dall’inizio, da quando la città fu fondata dagli Inglesi nel 1899 come deposito degli approvvigionamenti per la ferrovia (l’Uganda Railway che doveva collegare Mombasa al lago Vittoria) ci sono state più Nairobi. Da una parte, la città pianificata (secondo le regole europee) e debitamente servita da infrastrutture che teneva conto solo delle esigenze della popolazione europea (impiegati della ferrovia e amministratori della colonia) e dei commercianti, sia Europei che Asiatici. Parallelamente, cominciava a crescere un altra città, né pianificata nè dotata di servizi, abbandonata a se stessa, occupata dai lavoratori Africani, impiegati nei lavori più umili o in economie informali di pura sussistenza.

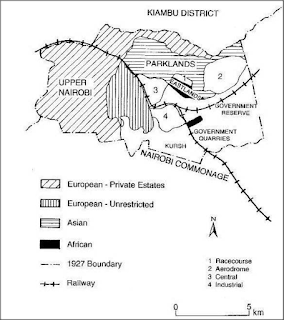

|

| 2. Nairobi 1909: la suddivisione in quartieri peretnie |

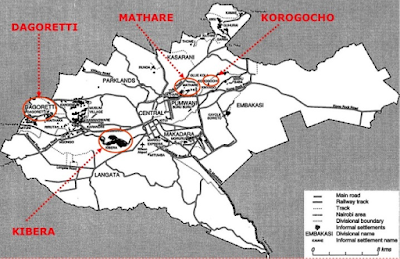

La divisione era allo stesso tempo spaziale e razziale, divideva la città in quattro settori distinti: a nord e a est il settore asiatico (quartieri di Parklands, Pangani and Eastleigh); a est e sud-est il settore africano (quartieri di Pumwani, Kariokor, Donholm); tra sud-est e sud c’era un’altra piccola enclave asiatica; nel settore a nord e a ovest c’erano le aree europee. (Vedi Fig.2).

Vorrei qui mettere in evidenza un primo elemento di questa particolare suddivisione, e questo richiede una precisazione di carattere geografico.

Il Kenya si estende a cavallo dell’equatore sulla costa orientale dell’Africa e Nairobi si trova nella parte meridionale, ai margini del cuore agricolo del paese. L’altitudine di Nairobi varia notevolmente: tra i 1460 mt e i 1920 mt sul livello del mare, e quindi con notevoli differenze climatiche e ambientali. L’altitudine minore si registra nei pressi dell’Athi River lungo il confine sud-orientale della città, quella maggiore sul confine occidentale.

Percorrendo la città circolarmente, si incontrano paesaggi tra loro molto diversi. Ad occidente, laddove gli Europei si erano insediati, il clima è fresco, ventilato e la zona è ricca di vegetazione, addirittura ci sono parchi e foreste. Ad oriente, la temperatura si alza, stare al sole può diventare insopportabile, la terra è arida o semi-arida, ci sono pochi alberi e la coltivazione è pressochè impossibile, se non sussidiata dall’irrigazione meccanica. E qui che agli Africani fu in un qualche modo consentito di accamparsi.

Ma torniamo alle regole coloniali vigenti nella città di Nairobi nella prima metà del XX secolo.

Attraverso l’emanazione di decreti reali, gli Africani furono spostati nelle aree meno appetibili - sia da un punto di vista di vivibilità ambientale che di produzione agricola - mentre il Vagrancy Act - una legge che limitava i movimenti degli indigeni al di fuori delle riserve – e altri decreti, ivi compresi quelli relativi alla demolizione di strutture non autorizzate e alla segregazione residenziale, consentivano invece di regolare e controllare il centro urbano.

Siccome nella città coloniale non vi erano stati inseriti quartieri residenziali per gli Africani, se non in pochissime quantità e generalmente riservati a coloro che lavoravano nelle case degli europei e più tardi ai civil servant, gli altri dovettero a loro modo farsi posto nella città, andando a formare quelli che verranno poi definiti quartieri informali o slum.

Molti Africani approdavano in città dopo essere stati depradati delle loro terre dagli Europei che volevano fare del Kenya una nuova Australia: “a white man land”. La costruzione della ferrovia, che serviva per trasportare materie prime dall’interno dell’Africa orientale alla costa, si era rivelata più costosa del previsto e occorreva compensare la spesa con altri servizi: il trasporto di merci kenyote. Ma quali merci, visto che il Kenya non era provvisto di ricche materie prime come metalli o petrolio? Il Kenya era stato colonizzato per poter accedere e collegare l’entroterra ugandese al mare, più che per sfruttare le sue risorse, ma poi si rivelò una terra molto fertile, sfruttabile per colture da esportazione (te e caffe), e così fu incentivata da parte dei colonizzatori britannici l’insediamento degli europei nelle “White Highlands” the terre più fertili del Kenya, che originariamente appartenavano soprattutto alla nazionalità dei Kikuio. Migliaia di persone che vivevano nelle aree della Rift Valley, e nelle aree appena fuori Nairobi, per esempio in Kiambu, Limuru, Ruiru, Kikuyo si trovarono senza terra e quindi senza alcun mezzo di sussistenza.

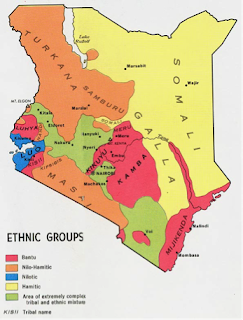

|

| 3. Distribuzione delle etnie nel Kenyapre-coloniale |

Alcuni migrano a nord, per poi essere nuovamente cacciati all’indomani delle due guerre mondiali, quando agli ex militari britannici vennero regalate delle terre, mentre altri raggiunsero la città di Nairobi. Alla fine della Prima Guerra mondiale, i primi otto quartieri informali, tra cui Kibera, Kangemi, e Kileleshwa, si andavano consolidando, e quella che diventerà una caratteristica saliente di Nairobi - una divisione socio-spaziale della città - prendeva forma.

Al settore europeo di Nairobi era assegnata una gran quantità di terra, l’ottanta per cento del suolo residenziale urbano a cui corrispondeva il 10% della popolazione, e quindi aveva la più bassa densità abitativa per ettaro; alle aree degli indigeni africani, corrispondeva invece un’ altissima densità abitativa. Alla fine del 1926 gli Europei possedevano 2,700 acri di terra, gli asiatici, prevalentemente originari dell’India, circa 300 acri, mentre gli Africani ufficialmente nulla se non le case che gli erano state assegnate.

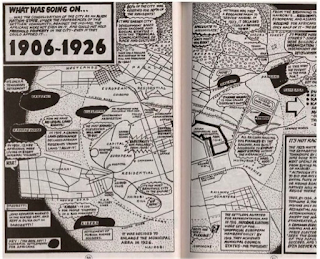

|

| 4. Nairobi nel 1926. Immagine tratta dalla storia diNairobi a fumetti, “The struggle for Nairobi” (1994) |

Nel mentre, il centro della città si arricchiva di nuovi edifici pubblici, compresa la Town Hall e il tribunale. Un nuovo piano “The Plan for a settler capital” veniva elaborato nel 1927: si basava sugli esempi delle città coloniali sudafricane rinforzando la suddivisione spaziale per etnie e mirava a normare gli usi, controllare l’accesso alla città, la demolizione di insediamenti considerati insani.

Ma la produzione di spazio, nonostante i decreti e la forza impiegata dal regime coloniale, rimaneva alquanto contestata. La concezione Africana dello spazio e la sua utilizzazione riusciva in un qualche modo ad affermarsi in aree come quella di Pumwani.

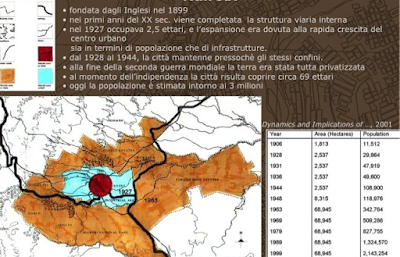

All’indomani della seconda Guerra mondiale a Nairobi c’erano circa 77,000 persone, un notevole aumento rispetto alle 40,000 che c’erano nel 1938. Di nuovo, l’aumento di popolazione era dovuto in gran parte al fatto che un’ ulteriore massa di africani si ritrovava espropriata della terra e in condizioni di indigenza.

|

|

5. L’espansione di Nairobi: - rosso: nucleooriginario (circa 1900);

- azzurro: piano del 1927; - marrone: all’indipendenza 1963

|

Nel 1948 veniva elaborato un nuovo piano per Nairobi, il “Masteplan for a Colonial Capital” che mirava a consolidare i confini della città, piuttosto che ad allargarli, ad arricchire il centro per trasformarlo, anche simbolicamente, in una capitale coloniale, a individuare aree industriali e attraverso le “Neighbourhood Unit Planning” a creare aree residenziali, distinguendole di nuovo in base all’etnia.

Nel periodo coloniale, il nuovo ordine imposto dagli Europei – in termini di concezioni e modelli spazio-temporali e di ordine politico e sociale, - aveva creato nuove identità (l’Europeo-ricco da una parte e l’Africano-povero all’altra estremità, con gli Asiatici nel mezzo) e si affermava come dominante. Il modello di urbanità imposto dal regime coloniale diventava la norma ed espressione della città formale, ovvero della città “autentica”. L’altra parte, la città costruita dagli Africani in maniera spontanea senza piani, si affermava come la città informale, cioè al di fuori della norma. A questo modello eurocentrico corrispondenva non solo una discriminazione su base etnica, che certamente era alla base della separazione, ma anche una discriminazione su base economica: i bianchi erano ricchi e i neri poveri.

All’indomani dell’indipendenza

Non erano mancati momenti di opposizione al regime coloniale: il movimento dei Nandi (1905-1907) e poi quello dei Mau Mau (1952-1960) furono quelli più importanti e violenti, ma nel 1963, repentinamente e pacificamente, fu raggiunta l’indipendenza grazie alla forza combinata dei nazionalisti, che raggruppava partiti politici, sindacati e associazioni etniche.

Nel frattempo la struttura della società era cambiata e un’altra classe di Africani, tra quella dei si stava formando. Il regime coloniale aveva avuto bisogno dei vari leader delle comunità per governare il paese, così come era stata necessaria la formazione di un esercito di civil servant Africani (dai maestri agli impiegati dell’amminitrazione coloniale) per la gestione quotidiana e capillare del paese. Questa “piccola borghesia”, andava pian pianino acquisendo una sua posizione economica e politica e sarà questa che formerà il governo della Republica del Kenya.

Con l’indipendenza gli Europei se ne ritornano in Europa e le loro terre venivano acquisite dalla “piccola borghesia” o dallo stesso governo. Attraverso il cosidetto “Million Acre Scheme”, finanziato con l’aiuto del governo Britannico e della Banca Mondiale, 1200 milioni di acri furono distribuiti a 35,000 famiglie. Altri programmi simili avrebbero dovuto redistribuire il resto delle ex terre agricole europee; invece oltre metà delle terre furono comprate direttamente dagli Africani più abbienti.

E così la stratificazione della ricchezza su base etnica si trasforma in una stratificazione su base puramente economica. Il Kenya diventò una classica “società neopatrimoniale” in cui i gruppi etnici o nazionalità –entità abbastanza flessibili nell’epoca pre-coloniale - si rafforzavano e si trasformavano i vere e proprie “tribù politiche” in competizione tra loro per l’accaparramento delle risorse disponili.

Il rapporto tra gruppi etnici e politica è assai complesso e molto legato a questioni di “identità”, “essere” e “appartenenza” come Patrick Chabal fa notare (consiglio l’interessante libro “Africa: The politics of suffering and smiling”, 2009). Il regime d’ordine che si instaura all’indipendenza e che previlegia di volta in volta il gruppo etnico a cui appartiene il capo dello stato e si tradurrà in una conduzione della stato volta a promuovere il benessere individuale e del clan dell’elite al potere, non può essere descritto solo attraverso il significato moderno di “corruzione”.

Mi riprometto di ritornare su questo aspetto e di spiegare meglio quello che Chabal intende, in un altra pagina di questo diario, riprendendo anche la questione della terra e quello che essa rappresenta nell’immaginario dei kenioti e di come questa sia il contenzioso più importante anche nelle trasformazioni urbane di Nairobi.

Quello che mi preme ora mettere in evidenza è che la nuova elite Africana, per una lunga serie di ragioni – tra cui l’eredità coloniale, la smania per la modernità e la difficoltà di conciliare l’interesse locale della propria comunità di origine e l’interesse generale della nazione - optò per la continuità delle strutture governative coloniali e per una accentuata stratificazione di classe. Nel Kenya indipendente, così come nel Kenya di oggi, l’esclusione sociale su base etnica, perpetuata dal regime coloniale, si trasforma in un esclusione sociale su base socio-economica. La smania dell’elite di arricchirsi e di previligiare la propria comunità di origine, piuttosto che dell’equità sociale e dell’interesse generale a scala nazionale, diventerà il motore del modello segregativo della città.

Volendo riassumere in cosa consiste l’eredità coloniale nel processo delle trasformazione urbane nominerei subito il modello segregativo, di cui ho già parlato. Ma si eredita anche l’incapacità di gestire la crescita urbana e gli slum, delle politiche territoriali volte ad evitare il coinvolgimento/partecipazione della popolazione povera della vita urbana; insediamenti a bassa densità e destinati ad una minoranza; e la mercificazione della casa e dei suoi componenti.

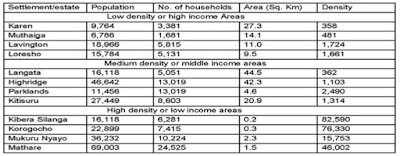

L’enorme disparità in densità e utilizzo del suolo di oggi è una manifestazione di questa segmentazione sociale: i nuclei ad alto reddito, che rappresentano il 10% della popolazione di Nairobi occupano oggi il 64% della superficie residenziale mentre i nuclei a basso reddito, che rappresentano il 55% della popolazione occupano solo il 6% della superficie.

Alla città regolare, pianificata, infrastrutturata e in un qualche modo controllata, luogo del potere, delle classi agiate e dei cosiddetti espatriati, delle banche internazionali, degli alberghi di lusso, dei mall e degli uffici, si contrappone “la città degli slum” costituita da agglomerazioni spontanee e per natura dei materiali “temporanee”, dove vivono migliaia di persone che di fatto sono esclusi dai beni e i servizi urbani di base come l’acqua, le fognature, i trasporti, le strutture sanitarie, le scuole e gli asili. E’ un spesso anche l’esclusione da un lavoro regolare e adeguatamente retribuito, dalla rappresentanza politica e dai processi decisionali.

Nel mezzo, c’è una middle class che certamente cresce e che lascia una traccia sempre più marcata nella città. Occupa quartieri di palazzine in cemento armato construite in varie epoche, ma che negli ultimi dieci anni si sono diffusi a macchia d’olio, occupa le case costruite dal governo e poi vendute o affittate ai suoi civil servants, occupa quartieri che dovevano essere di edilizia popolare ma che per i prezzi troppo alti non sono accessibili alla lower class. Assomigliano a quelle palazzine che vi ho decritto nel diario 3, dove io stessa ho vissuto per un paio di settimane.

Ma ora voglio parlarvi degli slum i quartieri dove metà della popolazione urbana del Kenya vive, facendo una premessa. Possiamo identificare una serie di caratteristiche comuni agli slum di tutto il mondo: possesso della terra molto incerto e non sancito da leggi; abitazioni precarie, costruite con materiali di fortuna e non rispondenti a standard abitativi minimi; altissima densità; una distribuzione sul territorio complessa, ma spesso in aree marginali e non ancora richieste dal mercato; assenza o scarsità di servizi (luce, acqua potabile, fognature, raccolta rifiuti); tassi di mortalità più alti che in altre zone. Ma ogni città, ogni slum ha delle caratteristiche peculiari, che dipendono dal processo di formazione dello slum stesso (qual’era il nucleo originario, le motivazioni dell’insediamento, le trasformazioni successive), i gruppi etnici prevalenti (ogni gruppo etnico ha una sua cultura, concezioni peculiari dello spazio e della vita sociale); l’età media degli abitanti; la permanenza media degli abitanti nello slum; il rapporto tra proprietari e affittuari, ecc.

Quello che io mi accingo a descrivere è la realtà di Nairobi, e in particolare faccio riferimento a due slum: Mathare (Fig. 6) e Kibera (Fig.7)

|

| 6. Vista dello slum di Mathare (foto di ValeriaPolizzi) |

|

| 6. Vista dello slum di Kibera (autore sconosciuto) |

Gli slum di Nairobi

Cosa sono gli slum

Slums, favelas, barrios, baraccopoli, insediamenti informali, sono parole che indicano dei quartieri costituti perlopiù da baracche addossate le une alle altre, costruite con vari materiali di fortuna (generalmente di scarto o di scarsa qualità) in assenza di un piano di lottizazione o simile, senza allacciamenti alla rete fognaria, elettrica e dell’acqua potabile. A Nairobi la densità abitativa negli slum varia da 15.000 a 85.000 persone per Km quadrato (vedi Fig. 7 e 8).

|

| 7. Gli slum di Nairobi, evidenziati sono quelli più popolosi |

|

|

9. Nairobi: superfici, popolazione

e densitàabitativa di alcuni quartieri

|

Questi quartieri crescono per aggiunte progressive di unità, non comprendono scuole, servizi pubblici, strade o quant’altro ci si aspetterebbe da un quartiere ben pianificato e costruito. Può succedere che con il tempo, una serie di attività collettive e di servizio – dispensari farmaceutici, scuole, cliniche, servizi igienici, vengano costruiti. Spesso con l’aiuto di associazioni e la collaborazione degli abitanti, più raramente, con l’aiuto del governo o dell’amministrazione locale.

Questi quartieri si insediano su terre “libere”, generalmente alla periferia delle città, dove esiste meno “pressione” e dove il mercato immobiliare non si è ancora organizzato, ma possono anche svilupparsi in zone centralissime (un esempio è Kibera), vicino a fabbriche, in aree alluvionabili o a rischio, dove la pianificazione non prevede l’insediamento umano.

Le terre occupate possono essere pubbliche o private, e l’occupazione può essere illegale (squattering) oppure legale, nel senso che il proprietario ha concesso il permesso a queste persone di insediarsi (dietro pagamento di un affitto). Si può anche essere in presenza di una lottizzazione regolare, ma poi i lotti possono essere a loro volta frazionati e affittati o venduti, e poi edificati in assenza di un permesso a costruire.

Insomma la casistica è assai ampia e le condizione di occupazione del suolo, delle baracche e delle relazioni economico-sociali tra abitanti e possessori della terra e delle strutture dipende molto dalle condizioni socio-politiche locali. Questo fattore incide moltissimo sulla composizione sociale dello slum, e rappresenta un elemento chiave per capire le dinamiche di sviluppo del quartiere e delle variabili da considerare qualora si volesse intervenire per migliorare le condizioni abitative.

Vivere negli slum non è gratisVorrei specificare, che praticamente nessuno degli abitanti vive in queste baracche gratis. E’ da non credere, ma anche vivere in una baracca costa! Non solo ma alcuni servizi, l’acqua potabile in particolare, costa di più che in un quartire formale o addirittura in un quartire della high class dove i servizi pubblici sono arrivati. Negli slum infatti la fornitura d’acqua è lasciata completamente al servizio privato, che se ne approfitta.