«».

il

manifesto, 13 ottobre 2016 (c.m.c.)

Si avvertì d’improvviso uno scoppio tanto potente da far tremare i vetri delle finestre. In pochi minuti sapemmo che a Piazza Venezia era esplosa una bomba. Franca prese il telefono e chiamò la polizia:«Sono stati i fascisti?» – chiese. «Macché fascisti e fascisti, signora»- fu la risposta sprezzante della Questura. Telefonò a Dario, che era a Milano. E così sapemmo della contemporanea bomba di Piazza Fontana, alla Banca dell’Agricoltura. Da allora, e per molti anni, il 12 dicembre divenne la scadenza principale di tutto il movimento: a ricordare la data dell’inizio della strategia del terrore.

Per anni, prima di allora, ci eravamo incontrati nei teatrini dei circoli dell’Arci dove era emigrato quando aveva abbandonato i teatri che lui chiamava «borghesi». Perché, diceva, «non voglio essere l’alcaselzer della borghesia che ride un po’ su se stessa per autoassolversi». In realtà il successo della sua straordinaria invenzione teatrale fu n crescendo, non importa dove lui e Franca andavano a recitare.

Sì, all’inizio dell’avventura del Dario e Franca ci erano stati subito compagni. Un incontro naturale per chi, come loro, e al massimo dell’espressione artistica, si era proposto «di prendere per i fondelli il potere», di «dargli fastidio». Proprio per questo, dopo il travolgente successo di Canzonissima, la Rai emise il bando che li allontanò da tutti i programmi dell’emittente pubblica per ben 15 anni, dal 1962 al 1977!

Fummo proprio noi del manifesto a riportarlo su quegli schermi, surrettiziamente, almeno per mezz’ora: non come regista e/o attore, bensì come partecipe della breve trasmissione televisiva che fu concessa alla nostra lista nelle elezioni del 1972. Parlò, assieme a Rossana e a Lucio, di quanto ci proponevamo con quella (non fortunata) partecipazione alla campagna elettorale – rimettere al centro dell’attenzione politica i contratti operai – e però soprattutto di Valpreda, nostro capolista arbitrariamente imprigionato dagli insabbiatori per deviare l’inchiesta sui responsabili dell’eccidio della banca dell’Agricoltura. Dario aveva peraltro portato in scena la vicenda strettamente correlata: «Morte accidentale di un anarchico».

Non fu la sola partecipazione televisivo-elettorale di Dario con le nostre liste: tornò, come mattatore, a quella per le elezioni del 1976 cui concorremmo come Democrazia Proletaria, e una bellissima immagine la trovate anche su Internet: Dario al centro assieme a Rossana, e accanto una folla di candidati che non tutti riesco più a riconoscere perché sembrano tutti teenager.

Poi ci fu «Soccorso Rosso», la palazzina Liberty a Milano occupata e usata come quartier generale della controinformazione, e tante altre vicende, tutta la storia della nuova sinistra.

Infine il più sovversivo riconoscimento mai concesso dal consiglio che aggiudica il Nobel della letteratura: «Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi».

L’ho visto per l’ultima volta solo pochi mesi fa, in occasione di «Terra madre giovani», a Milano al termine dell’Expo. Non dentro l’Expo, ma fuori, al nuovo mercato di Porta Genova dove si tenne l’inaugurazione del grande raduno che Slowfood aveva voluto con la nuova generazione di agricoltori di tutto il mondo – molti contadini «di ritorno» – per parlare finalmente come si deve del cibo. Eravamo seduti vicini e dopo aver parlato un po’ di quanto era bravo il nostro comune compagno e amico Carlin Petrini (al quale lui era legatissimo), abbiamo anche scambiato qualche battuta sui suoi grillini.

L’avevo trovato un po’ invecchiato, ma sempre militante: e infatti era lì, a testimoniare con la sua autorevolissima presenza, dell’importanza di battersi contro i big dell’alimentazione. Come sempre: dare fastidio al potere.

Adall'archivio di

Adall'archivio di

eddyburgarticoli che ci sembra meritino oggi di essere riproposti. Questo episodio , raccontato da Lello Parise su laRepubblica del 29 settembre 2007, non ha bisogno di commento.

«Voglio assolutamente avere una copia di quella lettera». Baldina Di Vittorio è emozionata, felice. Suona orgogliosa al telefono da Roma la voce della figlia del mitico "Peppino", l’ immarcescibile leader dalla Cgil: «Quel manoscritto rivela più di qualsiasi altra cosa il carattere di mio padre, onesto e coraggioso». Di Vittorio che gentilmente rifiuta un pacco-dono del conte Giuseppe Pavoncelli, proprietario terriero di Cerignola e che su un paio di fogli di carta intestata della cooperativa " Lafalce" spiega le ragioni di quel rifiuto: «Io e lei siamo convinti della nostra personale onestà, ma per la mia immagine politica non basta l’intima coscienza della propria onestà. E’ necessaria anche l’ onestà esteriore». Ecco perché «a preventiva tutela della mia dignità politica e del buon nome di Giuseppe Pavoncelli che stimo moltissimo, sono costretto a non accettare il regalo. Perciò la prego di mandarmi qualcuno, possibilmente la stessa persona, a ritirare gli oggetti portati». Eppure era un cadeau goloso: pane, formaggio, taralli, olio. «Quella, per la mia famiglia, era l’epoca della povertà assoluta. Sì, insomma, non era facile rifiutare quel po’ di ben di Dio, come scrive papà. Alla vigilia di Natale, poi...».

La data della missiva, che era rimasta inedita fino all’altro giorno, è quella del 24 dicembre 1920. Racconta la signora Baldina: «E’ l’anno in cui io sono nata e per me questo documento acquista un valore particolare. Ne avevo sentito parlare in famiglia, di quelle poche righe indirizzate al conte Pavoncelli, titolare di un’azienda che continua ad essere viva e vegeta e che produce olive la cui qualità è famosa in tutto il mondo: la "Bella di Cerignola", così si chiamano. In fondo è grazie al nipote Stefano che salta fuori questo biglietto da cui emerge la generosità e la correttezza di Giuseppe Di Vittorio». Altri tempi? «No, un uomo diverso rispetto a quelli dei giorni nostri. I tempi, inevitabilmente, cambiano. Non voglio fare paragoni, per carità, con gli uomini politici e i sindacalisti di questo nuovo secolo. Però sono convinta che mio padre avrebbe seguito le stesse regole, soprattutto morali, rispettate scrupolosamente quando era in vita». "Peppino" muore esattamente cinquant’ anni fa. La Rai gli dedicherà un film, che in parte sarà girato proprio a Cerignola. Fa sapere l’ indomabile Baldina, che indossa i suoi 87 anni con la leggerezza di un’adolescente: «Proporrò agli sceneggiatori d’inserire questo episodio nella pellicola. Sì, loro già lo conoscono perché durante i sopralluoghi nella città natale di papà prima di cominciare le riprese hanno incontrato Stefano Pavoncelli, che gli ha fatto vedere l’epistola. Sì, sarebbe bello se fosse immortalata in questo lavoro cinematografico. Perché è istruttiva e mette in risalto comportamenti che devono essere validi perfino nel terzo millennio».

Baldina Di Vittorio è un fiume in piena e l’età non tradisce la freschezza delle sue parole. Insiste: «Comportamenti, visti a distanza di quasi novant’anni, che non sono quelli di un marziano. Piuttosto, sono naturali. Mio padre predicava l’opportunità di avere rapporti con tutti, ma non tollerava l’ incoerenza. Negli altri e meno che mai da parte sua». L’essere e l’apparire, insomma, dovevano rappresentare il "lato A" e il "lato B" della stessa medaglia. Come la moglie di Cesare, bisognava essere al di sopra di ogni sospetto. «è un insegnamento che io stessa non dimentico, ma che tutti dovrebbero ricordare. Più degli altri, quelli che rappresentano il popolo. O la gente, come si dice adesso».

Il Fatto Quotidiano, 29 giugno 2016 (p.d.)

“E' morto un ragazzo in corteo”. È la sera del 20 luglio 2001. Le foto di Carlo Giuliani steso a terra mentre una ragazza della Croce Rossa tenta disperatamente di rianimarlo hanno fatto il giro del mondo. E un uomo prende la sua agenda di pelle scura, consumata. Scrive poche parole – non c’è altro da dire di fronte alla morte di un ventenne – ma con una calligrafia che rivela la passione e l’energia. Perché l’autore di quel diario è don Andrea Gallo. E rileggendo i suoi appunti ti sembra di vederlo nel suo studio, quella stanza affacciata sul porto di Genova con la luce accesa fino all’alba che i genovesi passando avevano imparato a cercare. Come una piccola Lanterna che indicava la rotta. Sì, il Gallo era sveglio, era alla scrivania con il sigaro in bocca.

C’era anche in quei giorni del G8 che hanno cambiato la storia della sua città e dell’Italia. Era lì, e sulle pagine dell’agenda ha lasciato appunti essenziali come un libro di storia. Scritti per se stesso, ma soprattutto forse nella speranza che un giorno qualcuno li trovasse. Non dimenticasse.

E oggi è successo. L’agenda del 2001 è soltanto uno tra le migliaia di documenti che stanno riemergendo dallo scaffale dello studio. Una raccolta sterminata, perché don Gallo non buttava via niente: agende, migliaia di fogli sparsi con gli appunti per le prediche, i discorsi, i funerali di amici scomparsi, da Fabrizio De André a Fernanda Pivano. Non andranno persi: Domenico Chionetti – per tutti Megu – che era sempre a fianco del Gallo ha raccolto tutto. Con l’aiuto dell’archivista Carlo Stiaccini, dell’amico Alessandro Lombardo e della fondazione Ansaldo ha cercato di riordinare quel magma uscito per cinquant’anni dalla penna di don Andrea. E infine eccolo, il grande archivio di don Gallo. L’Archivio di Stato lo ha dichiarato “bene di notevole interesse storico”. Sarà conservato.

“È come rileggere le parole di un padre”, racconta Megu indicando i faldoni dove sono raccolte le carte. Davvero il diario della vita di un uomo, dai primi anni del sacerdozio fino alla nascita della Comunità, per arrivare a quella ribalta che Gallo accoglieva con divertita ironia. Calcandosi appena un po’di più il cappellaccio sugli occhi. Ma insieme il racconto dei grandi avvenimenti del mondo visti da quella piccola stanza. Finché la storia, nei giorni del G8, gli bussò alla porta.

Ecco l’appunto della mattina del 18 luglio, quando i grandi della terra cominciano ad arrivare a Genova: “Città blindata, militarizzata!!!”, scrive don Gallo. Con i punti esclamativi cui la sua voce dava vigore. Poi la speranza che la protesta resti pacifica. Il concerto di Manu Chao, i ragazzi che sfilano per le strade. Fino alla sera del 20 luglio. “Ho tanti amici nelle Forze dell’ordine. Quanti “servitori” dello Stato di Diritto ho stimato e apprezzato in questi ultimi anni! Abnegazione, sacrificio, senso del dovere. Quanti hanno pagato con la vita, lasciando famiglie nel dolore”. Scrivendo il diario di quel venerdì 20 luglio, però, aggiunge: “Cittadini in divisa hanno sperimentato il potere puro, l’arbitrio assoluto”.

Ma è lungo il cammino di un uomo, ci ricordano i diari di Andrea Gallo. A cominciare dalle lettere del giovane sacerdote che scrive ai genitori e al fratello Dino. Parlando di sé e del mondo. Dell’invasione dell’Ungheria del 1956: “Non posso fare a meno di parlare del massacro della gloriosa nazione ungherese!! Avrete sentito dai giornali, dalle radio, quali orrendi crimini sono stati commessi contro una popolazione inerme che chiede siano rispettati i sacrosanti diritti concessi da Dio a tutti gli uomini: libertà, pace, lavoro. Che dobbiamo fare noi cattolici in questa occasione? Seguiamo le direttive illuminate e sagge del nostro Sommo Pontefice…non facciamo tante chiacchiere inutili e soprattutto non provochiamo altro odio nelle nostre contrade!!!”. Non è ancora il sacerdote “angelicamente anarchico”della maturità. Ma c’è già la sua energia. E quel tentativo faticoso, a volte doloroso, durato una vita di mettere insieme l’obbedienza alla Chiesa con la libertà.

Davvero quante cose racconta la scrittura. Proprio la calligrafia. Addio alla macchina da scrivere, addio ai filtri. Gallo ora scrive di proprio pugno, con le linee delle parole che si fanno più morbide pagina dopo pagina. Come se arrivassero la tranquillità della notte o la stanchezza. Scriveva, scriveva, mentre accanto a lui dormivano i “tossici”della Comunità San Benedetto con cui condivideva la stanza. Basta una riga per raccontare chi era don Andrea: “Diecimila lire a una madre musulmana per il latte dei bambini”. Ancora: “Dieci euro a un egiziano. Povero, povero, povero”. Ripetuto tre volte, per far risuonare la rabbia. E l’amore. In tanti hanno lasciato un messaggio nel diario della Comunità (anche questo nell’archivio): “La Ester adesso va a battere”, scrive un ragazzo. “Adesso andiamo a puttanazze!”, aggiunge un altro. Non c’è censura. “Questo era il segreto del Gallo: non giudicare, far sentire tutti amati”. È una galleria di decine di personaggi: tossici – alcuni non ci sono più, altri ne sono usciti, c’è chi addirittura è diventato manager di successo – prostitute, transessuali, immigrati. Ma anche gli amici importanti. Tutti sullo stesso piano. Tutti uguali. Ecco gli appunti per l’addio a De André: “Non voglio dire che Fabrizio abbia indicato una strada per coniugare il proprio riscatto e quello di tutti gli oppressi. Perché Faber riconosce sempre agli altri la libertà della scelta”. Poi Fernanda Pivano: “La Fernanda! Una di quelle persone che ci regala il cielo ogni tanto. Ci ha insegnato un linguaggio universale. Dialogare, ascoltare tutti”.

Poi le fotografie. Centinaia. Dalle immagini di Gallo giovane. Un uomo bello, vigoroso, perché – questo sembra dirci – non c’è proprio contraddizione tra corpo e spirito. Anzi. E gli scatti con gli amici: con un viado brasiliano o Vasco Rossi. Non fa differenza. Nessuna lezione. Forse soltanto qualche consiglio su come “sentire” la vita con i cinque sensi: “Vista: vedere i colori della terra. Olfatto: annusare i profumi del vento. Udito: sentire l’armonia di tante voci. Gusto: assaporare gli aromi del mondo. Tatto: sentire tante dita”. E poi appunti civili, sacerdote e cittadino. Nemmeno questa è contraddizione in don Andrea: “La legge elettorale definita da tutti una porcata… ha prodotto una semplificazione consentendo alla coalizione vincente la tanto auspicata governabilità. Ma l’ultimo governo Berlusconi di quale maggioranza dispone? Altro che semplificazione, è l’inizio della demolizione della Democrazia”.

Ci sono tutti. Non ci sono, o non sono ancora emersi, messaggi scambiati con i suoi cardinali, da Giuseppe Siri ad Angelo Bagnasco, con cui Gallo ha avuto un rapporto molto “dialettico”: obbedienza e libertà, appunto. Ma forse quelle parole schiette don Andrea non ha voluto scriverle. Le ha pronunciate soltanto a voce.

Manca soltanto una persona: lui, don Andrea, che non parla quasi mai in prima persona. Che cerca di scomparire e si definisce soltanto attraverso gli altri. Fino a quell’ultimo messaggio: “Gesù disse…Vi ho tenuta nascosta una cosa che ora non posso più nascondervi: devo proprio partire. Addio”.

«il manifesto e Corriere della Sera

Il manifesto

IL COMPAGNO CHE ERA LIBERALE

di Andrea Colombo

Marco, che se ne è andato ieri stroncato non da uno ma da due cancri, perché l’uomo era così, eccessivo in tutto, suppliva da solo a un vuoto che ha segnato, sempre e solo nel male, la storia italiana: la mancanza di una destra liberale con la quale per la sinistra fosse possibile confrontarsi con reciproco vantaggio. Si parla di destra politica, perché l’albero genealogico della cultura nazionale invece qualche frutto d’oro su quel versante può vantarlo, e quei nomi che tornavano continuamente in ballo nei monologhi fluviali che Pannella aveva l’ardire di spacciare per interviste: da Benedetto Croce al tanto citato quanto disatteso Mario Pannunzio.

A lui, forse, la definizione sarebbe andata stretta, come qualsiasi etichetta avesse preteso di definire la sua personalità straripante. Pannella non si sentiva un uomo di destra e certo con la destra italiana aveva ben poco a che spartire. I radicali non hanno smesso di chiamarsi, tra loro, «compagni». E il «suo» Partito radicale discendeva direttamente dall’ala sinistra del partito originario, quello nato nel 1955 e che contava tra i suoi fondatori l’intera aristocrazia intellettuale del liberalesimo italiano. Pur diviso, quel gruppo di grandi intellettuali concordava nel vedere i «rossi» solo come un pericolo. Non la «Sinistra radicale» di Giacinto detto Marco, che al contrario spingeva per un’unione laica di tutte le forze di sinistra, comuniste, socialiste e liberali. Quando i fondatori abbandonarono il partito, a ereditarlo rimase solo la corrente di sinistra e il suo capo, dal 1963 segretario e padre padrone a vita dell’intero partito.

Nelle sue campagne Pannella era ossessivo e martellante, da giovane così come in tarda età. Ma c’era del metodo, e dell’intelligenza politica raffinata, nella sua ossessione. Per tutti gli anni ’60 caricò a testa bassa sul divorzio senza concedere un attimo di tregua, inventandosi espedienti comunicativi uno via l’altro, adoperando a man bassa l’alleanza con un giornale, Abc, dal quale ogni politico comme il faut si sarebbe tenuto lontanissimo per la tendenza a sciorinare tette abbondanti e mutandine succinte, ma che era in compenso popolarissimo.

Non si trattava però di un caso maniacale. Nell’Italia codina e baciapile di quegli anni, quando persino un galantuomo come il futuro presidente Scalfaro sbottava in pubblico a fronte di una scollatura esagerata e le Kessler rappresentavano la frontiera del proibito, Pannella aveva individuato nel divorzio la leva capace di forzare i limiti culturali di un Paese che di laico non aveva ancora nulla. Il seguito provò che aveva ragione.

Pannella era laico e a tratti, soprattutto a cavallo tra i ’60 e i ’70, anche «laicista», se non proprio mangiapreti. Quel lusso la cultura comunista, che le «masse cattoliche» le aveva ben presenti da molto prima che Berlinguer scrivesse su Rinascita di «compromesso storico», non poteva permetterselo. Il compito spettava a una destra liberale, democratica, laica, e in Italia a rappresentarla c’era quasi esclusivamente la torreggiante figura di Pannella. Ma senza quella spinta, la sua e spesso solo la sua, sarebbe stato impossibile arginare la tendenza del Pci a svendere il divorzio pur di non entrare in rotta di collisione con le masse cattoliche e con il partitone che le rappresentava.

Anche nella battaglia strenua, a volte epica, ingaggiata tra la seconda metà dei ’70 e l’intero decennio successivo, quella per i diritti e le garanzie contro le emergenze e le ingiustizie che venivano quotidianamente perpetrate in nome della giustizia, è tangibile, inconfondibile, un’impronta che risale più alla grande destra liberale che non alla sinistra. Non c’erano solo interessi di bottega dietro lo schieramento del Pci a favore dell’emergenza, allora. C’era anche un intero pensiero che, al fondo, considerava l’interesse di Stato infinitamente superiore alla difesa dei diritti, e che in nome di quell’interesse era pronto a violentare il diritto come avvenne il 7 aprile, o a far passare per matto un leader sequestrato pur sapendo di condannarlo così a morte.

Non è un caso che Pannella sia stato tra i pochissimi a opporsi a quella cultura guidata solo dalla miopia della ragion di Stato, di fronte alla quale capitolarono con scomposto entusiasmo anche tanti sedicenti liberali, Repubblica in testa. Per chi veniva dalla cultura crociana, inutile negarlo, stare dalla parte di Antigone era più facile che per chi arrivava da quella marxista, che si trattasse del terrorismo e Toni Negri o della camorra e di Enzo Tortora, vittima di un «effetto collaterale» della campagna contro le mafie fondata sui pentiti.

Per indole e carattere, per il suo istrionismo innato, Marco Pannella spettacolarizzava al massimo ogni campagna, e nell’uso della comunicazione era anche più astuto ed esperto di quanto apparisse. Così, le sue battaglie potevano sembrare, in superficie, venate da infatuazioni un po’ donchisciottesche per questa o quella causa. Invece erano sorrette da un impianto coerente e rigoroso. Quando muoveva contro la magistratura, il suo non era semplice garantismo: era la consapevolezza che negli ’80 un potere dello Stato aveva preso a invadere aree di altrui competenza, e che i risultati sarebbero stati comunque esiziali. Quando offriva spinelli in giro per le strade, non si trattava solo di una trovata libertaria, ma della coscienza di quanto l’intero impianto costituzionale fosse minato dal disattenderne i princìpi in materia di libertà individuali.

Nell’ultimo scorcio della prima Repubblica nessuno aveva denunciato l’occupazione dello Stato da parte dei partiti più del Partito radicale. Però, quando quel castello venne giù in pochi mesi come una torre di fiammiferi, Pannella non fu tra quelli che brindarono ebbri, a differenza di tanti che quel sistema lo avevano sin lì coperto e supportato senza vergogna. Marco credeva nella Costituzione come pochi. In nome della Costituzione aveva ingaggiato un duello durato 15 anni con l’amico Cossiga. Per difendere la Costituzione era stato il vero regista dell’elezione di Oscar Scalfaro. In quel tripudio che tintinnava di manette, nei giorni di tangentopoli, avvertiva un lezzo che con la Costituzione repubblicana aveva poco a che spartire.

Per noi di sinistra Marco Pannella è un caso unico. Siamo stati al suo fianco e lo abbiamo applaudito tante volte. Ce lo siamo trovati di fronte e ci ha fatto digrignare i denti in altrettante occasioni. E’ quello che capita con la miglior destra, anzi che capiterebbe se ci fosse: ringrazi il cielo perché esistono quando si tratta di diritti e libertà, ti tirano pazzo quando difendono il liberismo. Però sai che se in Italia ci fossero stati più uomini come Marco Pannella, oggi sarebbe un Paese migliore.

Il manifesto

CON PANNELLA UN INCONTRO-SCONTRO DURATO TUTTA LA VITA

di Luciana Castellina

Marco Pannella 1930-2016. Una vita politica insieme, ma io comunista, lui liberal democratico. La sua onestà, la sua cocciuta ostinazione nelle battaglie a favore di cause sacrosante sono una ricchezza politica del nostro tempo

Credo di essere la persona ancora vivente che ha conosciuto da più tempo Marco Pannella, molti dei nostri amici coetanei essendo già passati altrove (sicuramente in paradiso), i più giovani non avendo avuto l’aspro privilegio di una amicizia/inimicizia lunga come la nostra, cominciata addirittura nell’anno accademico 1947/’48.

Ci siamo incontrati al primo anno della facoltà di giurisprudenza di quella che oggi viene chiamata La Sapienza, ma allora semplicemente Università di Roma, perchè a quei tempi ce n’era una sola e non occorreva specificare.

Era ancora piena di fascisti, anche piuttosto picchiatori, riuniti nel gruppo “Caravella”, e un bel po’ di cattolici molto moderati, capeggiati da Raniero La Valle (ora, più a sinistra di me, per fortuna).

Sia io che Marco eravamo dall’altra parte, laici e antifascisti: ma io ero già comunista, lui liberal-democratico.

Siamo restati così per tutta la vita.

Cominciammo subito come avversari: c’erano le prime elezioni per l’Interfacoltà, il parlamentino studentesco, e io concorrevo candidata insieme ad Enrico Manca, socialista (poi dirigente di primo piano del Psi e anche presidente della Rai), per la lista Cudi (centro universitario democratico italiano, in cui si identificava tutta la sinistra), lui per la lista cui aveva dato, come abitudine, un nome stravagante: “Il Ciuccio”. Che era però emanazione della già assai famosa Unione Goliardica, l’Ugi.

Di questa organizzazione Marco fu presidente per un decennio ed ebbe il merito di politicizzarla, sicché è proprio dalle sue fila che uscì negli anni ’60 quasi tutto il ceto dirigente laico della prima Repubblica (per il bene e per il male del paese). Anche noi comunisti finimmo per confluire nell’Ugi a metà degli anni ’50, quando la divisione del mondo, che dopo il 18 aprile ’48 ci aveva confinato nella parte esclusa, si frantumò e anche nelle Università diventammo normali. Vi entrai anche io, superando con qualche difficoltà l’odio che l’Ugi mi aveva lasciato al suo primo incontro importante: al primo congresso nazionale dell’Unuri (il parlamentino nazionale studentesco), quando osai prendere la parola e fui accolta da un coro maschile (di femmine non ce n’erano quasi) che mi gridò «passerella passerella». Intervenire per una donna era come fare lo streap tease, per fortuna avevo la pelle dura altrimenti non avrei più parlato per tutta la vita. Marco, comunque – sebbene presidente – con quelle schiamazzate non solo non c’entrava, ma fu proprio lui a redimere l’organizzazione e gliene rendiamo tutti merito.

Della questione femminile anzi si è per tutta la vita occupato molto, soprattutto da quando nacque il Partito radicale e all’orizzonte comparve Emma.

Proprio per via di divorzio e poi aborto ci siamo ritrovati con Marco, con cui posso dire di aver trascorso quasi l’intera vita fianco a fianco. Prima nelle battaglie universitarie, cui sia io che lui abbiamo partecipato in prima persona fino in tarda età, lui perché insostituibile leader dell’Ugi, io perché direttore di “Nuova Generazione”, cui, essendo il settimanale della federazione giovanile comunista, correva l’obbligo di seguire da vicino le vicende studentesche. In seguito, salvo una breve “vacanza” a cavallo fra i ’50 e i ’60 (quando Marco si trasferì a Parigi e molto e proficuamente si occupò di Algeria) per via, dell’esplodere della questione divorzio, quando i radicali furono la punta di diamante della battaglia a favore del primo progetto di legge firmato dall’onorevole socialista Loris Fortuna.

Combattemmo ancora una volta sullo stesso fronte, ma ancora una volta litigando. Io lavoravo a Botteghe Oscure nella sezione femminile con Nilde Jotti, impegnate a convincere un assai conservatore Pci che la questione era matura, e però ben convinte che se il diritto a rompere il matrimonio non fosse stato accompagnato da una riforma del codice familiare che riconoscesse alla donna qualche diritto (alla casa, al riconoscimento monetario del suo apporto all’economia domestica anche quando casalinga, ecc.) la eventuale vittoria sarebbe stata un disastro per la grande maggioranza.

Non fummo d’accordo neppure sull’aborto, per il quale, tuttavia, ci battemmo di nuovo insieme: i radicali volevano di più, noi del Manifesto-Pdup considerammo la legge ottenuta – la più avanzata di tutta Europa perché l’interruzione di maternità veniva mutualizzata e dunque garantiva le donne prive di mezzi finanziari – come qualcosa da difendere; e infatti così ci schierammo quando poi i clericali promossero il referendum per la sua abolizione.

Nel frattempo, nel 1976, eravamo entrati alla Camera dei Deputati: i radicali con 4 deputati, noi, con la lista di sinistra chiamata Democrazia Proletaria, con 6. Gruppi così minuscoli in parlamento non si erano ancora visti mai e non c’erano nemmeno i locali per alloggiarli. A lungo i funzionari cercarono di convincerci a stare tutti e 10 assieme: rifiutammo con decisione da ambo le parti e l’amministrazione di Montecitorio fu costretta ad erigere un muro divisorio in un ampio ambiente, sfrattando fra l’altro il povero Bozzi, a capo di uno storicissimo partito, quello Liberale, che però, in quella tornata di deputati ne aveva avuto solo 2.

(Battuta, credevamo definitivamente, la Legge Truffa del 1953, eravamo anni luce dall’ipotizzare che sarebbe un giorno arrivato l’Italicum a privare il paese dell’apporto di gente come noi).

Il periodo più aspro del mio rapporto con Marco Pannella ebbe inizio qualche anno più tardi, nel 1979, quando tutti e due ci ritrovammo nel primo Parlamento europeo eletto direttamente.

Anche se per cinque anni, per la prima volta, restammo nel medesimo gruppo. Che tuttavia, per prudenza e ben consapevoli delle nostre differenziate visioni del mondo, decidemmo di chiamare “Gruppo di coordinamento tecnico”. Per sottolineare che quanto ci univa era solo il bisogno, nel senso che il regolamento di Strasburgo non consentiva mini aggregazioni. Insieme anche ai nazionalisti fiamminghi, a Antoinette Spaak dissidente socialista belga e a un deputato irlandese vicino all’Ira, abbiamo attraversato la prima legislatura della nuova istituzione dividendoci su un sacco di cose: su Arafat, contro cui i radicali organizzarono picchetti quando per la prima volta venne al Parlamento europeo ospite del gruppo socialista; e poi sul voto per il riconoscimento dell’African National Congress di Nelson Mandela ( ancora in carcere). Ambedue le volte perché guerriglieri, in paesi – Israele e Africa del sud – dove c’era un bel parlamento.

Sono stati scontri aspri, così come quello sul finanziamento dei partiti e in contrasto con i sindacati, definiti “Trimurti”. Insomma, come avete capito da questo racconto: una vita assieme e però mai d’accordo. Eppure mai nemici davvero, anzi, umanamente amici: con Emma in particolare, ma anche con l’impossibile Marco. Io gli ho voluto bene, e credo anche lui me ne volesse. Eravamo sempre contenti quando ci capitava di incontrarci.

Riconosco i suoi meriti per aver reso popolari, di pubblico dominio, problemi su cui nessuna forza politica si è mai impegnata a sufficienza, la questione carceraria innanzitutto. La sua onestà e la sua cocciuta ostinazione nelle battaglie a favore di cause sacrosante sono una ricchezza politica del nostro tempo.

Se abbiamo molto litigato è perché ci ha diviso una cultura politica che per ognuno di noi era irrinunciabile e l’una dall’altra per molti aspetti distante, ma mai tanto da non vederci, alla fin fine, dalla stessa parte della società. Diversa, per via di una visione della democrazia: come libertà individuale assoluta per lui, il primato del “noi” sull'”io”per me.

Ma santiddio: si è trattato sempre di un confronto politico serio; ed è per questo che ora che è scomparso provo non solo dolore personale, ma anche tristezza politica: per la nostalgia di un tempo in cui noi quasi novantenni abbiamo vissuto, che è stato un tempo bellissimo, perché bellissima è la politica. Quando è veramente politica. Lo è quando ognuno avverte il dovere, la responsabilità, di impegnarsi a rendere il mondo migliore.

Marco Pannella va ricordato per questo; ed è molto.

Il manifesto

«PANNELLA, LO SCOMODO NECESSARIO»

intervista di Daniela Preziosi a Andrea Orlando

Il ministro della Giustizia: sembrava una provocazione e invece la sua intransigenza è stata sempre utile a non accontentarsi prima dell'obiettivo. Per i detenuti è stato un idolo: perché in questi anni, insieme a papa Francesco, è stato l’unico a tenere accesi i riflettori su un mondo su cui la società preferisce spegnerli. Perché le carceri sono un luogo in cui si realizza un esorcismo: segregati i pericolosi, l’ordine è ristabilito. Come se la società fosse una cosa totalmente diversa, e i suoi problemi fossero diversi da quelli che si riversano sul carcere: un’altra delle cose che ci ha insegnato

L’ultima volta che si sono visti è stato lo scorso 26 marzo. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando era andato a trovare Marco Pannella da giorni «ristretto» per la malattia nella sua casa-studio di Roma. Era d’accordo con chi lo accudiva, ma all’insaputa del leone malato. La sorpresa, oltre alla visita del Guardasigilli, era la compagnia: Orlando era accompagnato da quattro detenuti del penitenziario romano di Rebibbia, due ragazze e due uomini, dal vicedirettore del carcere e dalla vicedirettrice del femminile.

C’è una bella foto che testimonia l’allegria di Pannella per quella visita «dei detenuti e dei detenenti, così aveva detto», ricorda Orlando, «me l’aveva proposta Rita Bernardini. Mancava poco a Pasqua, per la prima volta dopo molti anni Pannella non riusciva ad andare a visitare i detenuti durante le feste. E allora gliene abbiamo portato alcuni a casa. Lui parlava a fatica ma era stato illuminato da questa “splendida riunione”, così l’aveva chiamata. Aveva parlato di speranza in quel suo modo torrenziale, e in stretto dialetto abruzzese».

Ministro, chi era Pannella per lei quand’era un giovane militante della sinistra?

Vengo da una famiglia di comunisti che ha vissuto gli anni 70, quelli del terrorismo, della vicenda di Toni Negri (allora leader di Autonomia operaia, condannato per complicità con le Br, poi eletto con i radicali e rifugiato in Francia grazie all’immunità, ndr), che guardava i radicali magari come compagni di strada nelle battaglie per i diritti civili, ma per tutto il resto con enorme diffidenza, conseguenza anche delle loro provocazioni. Una diffidenza che spingeva a contrapporre in modo talvolta frontale diritti civili e sociali. Ho capito fino in fondo l’insufficienza di questa lettura quando ho cominciato a occuparmi di giustizia. Non solo perché il superamento di questa contrapposizione ha segnato tuta la sinistra storica, superando retaggi ideologici, ma anche perché abbiamo capito che il tema dei diritti è un tutt’uno nella trama della società.

Invece, da ministro, chi è stato per lei Pannella?

Prima da responsabile giustizia del Pd e poi da ministro ho apprezzato che i radicali, e Pannella innanzitutto, si sono seduti qualche volta dalla parte del torto, altre dalla parte della ragione, ma comunque non hanno mai scelto dove sedersi per ragioni di opportunismo. Perché ritengono che la loro missione sia rivendicare uno spazio di libertà anche dove si registrano alti tassi di conformismo, soprattutto nei tornanti importanti della nostra storia. Soprattutto dove ci sono quelli più difficili da difendere, le persone oggetto dello stigma sociale. Ho capito l’importanza del loro controcanto che si basa sul riconoscimento della dignità delle persone a prescindere dalla condizione e dal loro vissuto.

Da ministro ha avuto rapporti complicati con Pannella?

Quello che rende difficile il rapporto con i radicali, è il fatto che Pannella ha insegnato loro di rifiutare l’idea gradualistica. Ha sempre posto le questioni con intransigenza. Per me, che concepisco la politica invece come riforme e magari anche come piccoli passi successivi, avere a che fare con loro è sempre complicato: perché è difficile tenerli in squadra. Ma ho capito che segnare la posizione estrema è un modo per ricordare la direzione di marcia, per evitare che ci si accontenti del compromesso. Che è sempre necessario, ne sono convinto, ma non può mai essere considerato un punto di arrivo.

Poi però l’anno scorso lei fece un discorso inedito per un Guardasigilli, a proposito delle carceri che rischiano «di produrre crimine più che ridurlo». E lì Pannella le fece grandi complimenti.

Naturalmente poi i radicali mi hanno contestato per non aver tratto tutte le conseguenze della mia affermazione. Ma per me quella è stata una medaglia, tanto quanto gli obiettivi quantitativi raggiunti e i riconoscimenti internazionali del lavoro che abbiamo fatto. Vede, io vengo descritto come un politico prudente, cauto; e invece in quell’occasione aver incrociato il suo punto di vista è stata la conferma di aver posto una verità scomoda. Cosa che poi ho verificato concretamente nei mesi successivi.

Perché?

Perché parlare di carcere non porta consenso, non è glam, non dà ritorni di immagine in una società, la nostra, profondamente spaventata ed esposta agli imprenditori della paura. Senza nessuna ambizione eroica ho capito che quel riconoscimento era il segno che stavo provando a fare cose giuste. Governare non può essere solo ricerca di consenso facile ma anche farsi carico di persone che non hanno voce, possibilità di incidere, né forse rilevanza politica.

Subito dopo sono arrivate le critiche dei radicali, anche nel corso degli Stati generali dell’esecuzione penale.

(Sorride) È l’ineluttabile condizione di chi interloquisce con i radicali. All’inizio pensavo che non si facevano carico delle compatibilità, dei punti di partenza. Ma ora penso che la loro forza è quella di non farsi imprigionare dalle condizioni date, dal senso comune, dagli elementi di inerzia del sistema. Le loro polemiche, per quanto provocatorie, non sono mai fini a se stesse. Quel po’ che siamo riusciti a fare, che per me è molto, è anche frutto del loro stimolo.

Su alcuni aspetti della società italiana i radicali hanno ’fatto egemonia’, hanno vinto anzi convinto, come diceva Pannella: su aborto, divorzio, diritti civili. Sulla giustizia invece no: oggi il dibattito pubblico è spesso segnato da un profondo giustizialismo. Quella del garantismo è una battaglia che non hanno vinto, o ancora vinto?

È la battaglia più difficile in questo momento. La nostra è una società che resiste a riconoscere diritti che hanno un carattere così lontano dal senso comune. Ma il valore e la credibilità dei radicali sta proprio nel fatto che hanno saputo fare battaglie nella direzione dei tempi ma anche battaglie controvento con la stessa determinazione.

Anche lei frequenta spesso le carceri. Cos’era Pannella per i detenuti?

Un idolo. I quattro che gli ho portato a casa, in quella visita di marzo, erano emozionatissimi. Per venire hanno rinunciato al giorno di permesso. Ma Pannella è un idolo per tutto il mondo del carcere, la polizia penitenziaria, dottori, psicologi. Tutti, diceva lui, «condividono una comunità di destino». Ed è un idolo perché in questi anni, insieme a papa Francesco, è stato l’unico a tenere accesi i riflettori su un mondo su cui la società preferisce spegnerli. Perché le carceri sono un luogo in cui si realizza un esorcismo: segregati i pericolosi, l’ordine è ristabilito. Come se la società fosse una cosa totalmente diversa, e i suoi problemi fossero diversi da quelli che si riversano sul carcere. Un’altra delle cose che ci ha insegnato.

Marco Pannella lascia un’eredità, oppure un vuoto?

Entrambe le cose, perché mentre il riconoscimento di alcuni diritti, spinti dalla trasformazione della società, è un campo arato che continuerà a dare frutti, penso alla recente legge sulle unioni civili, sui diritti più scomodi, sulle battaglie meno corrispondenti al senso comune, quelle in contrasto con ogni demagogia, non vedo molte figure in grado di colmare quel vuoto e di portare le denunce e la testimonianza sino al punto in cui ha saputo portarle Marco Pannella

I CARTELLI E I DIGIUNI COSÌ USAVA IL CORPO

di Pierluigi Battista

Pannella sulla scena italiana era diverso da tutti gli altri. La sua irruenza ha demolito muri di diffidenza e imposto i diritti degli individui a Dc e Pci che li ignoravano

Il nome di Marco Pannella evoca tante conquiste, tante battaglie, tanti eccessi. Tante immagini, soprattutto, legate indissolubilmente a un leader politico che ha combattuto con il corpo, con l’immagine e la materialità del corpo, in quell’agone politico italiano che ai tempi della fragorosa irruzione pannelliana trattava il corpo come un fastidioso impaccio, qualcosa di cui diffidare nel dominio incontrastato del concettismo ideologico. Pannella entrò invece anima e corpo, letteralmente, nella scena politica italiana. Com’era diverso da tutti gli altri, quell’oratore sottile e allampanato, la chioma ancora più arruffata e candida nel contrasto con il maglione nero indossato alla maniera dell’esistenzialismo francese. Diverso con il cartello perennemente attaccato al collo nelle manifestazioni a favore del divorzio. Diverso nella sua scheletrica magrezza nel corso di qualche sciopero della fame e della sete. Diverso quando si faceva immortalare imbavagliato alle telecamere. Con la sigaretta sempre accesa, anche dopo l’operazione al cuore, già avanti con l’età. O quando si concedeva all’arresto della polizia durante qualche manifestazione di disobbedienza civile. Diverso quando passava il Natale e il Capodanno a battagliare per l’amnistia o in compagnia dei detenuti, per rivendicare il rispetto costituzionale della dignità degli individui, anche, anzi soprattutto di quelli che scontano la pena in carcere per i loro errori: «Nessuno tocchi Caino».

Marco Pannella ha commesso moltissimi errori, dettati da quella che con la terminologia cristiana si chiamerebbe superbia e da incontenibile autostima: se ne accorgeva anche lui, anche se non lo avrebbe mai ammesso, orgoglioso com’era. Ma nel computo delle ragioni e dei torti, i primi hanno decisamente surclassato i secondi. Un eccesso di sospettosità lo portava a diffidare delle figure forti che dentro e fuori il Partito radicale, nella nuova guardia o tra gli amici fiancheggiatori, avrebbero potuto offuscarne la splendida solitudine. Si innamorava troppo spesso delle sue stesse parole, senza accorgersi delle modalità vagamente castriste verso cui lo portava la sua oratoria torrentizia. Talvolta non sapeva resistere al suo lato fortemente profetico ed ecumenico, piegando il Partito radicale a un ruolo di testimonianza un po’ sterile nella battaglia, in sé meritoria, contro la fame nel mondo. E non si accorse, attorno agli anni Novanta, del logoramento dell’istituto referendario, schiacciato da una proliferazione di quesiti non sempre sentiti dall’opinione pubblica, stressato da un abuso che alla fine ha portato allo svilimento del referendum stesso.

Ma gli errori costellano inevitabilmente ogni impresa politica che abbia il respiro e le ambizioni delle trasformazioni storiche. E nessun errore potrà offuscare la semplice, elementare constatazione: Pannella ha portato nel cuore della battaglia politica una bandiera sconosciuta prima, o silenziata, o messa ai margini, il vessillo dei diritti civili. Una dimensione estranea alla maggioranza delle culture politiche che si erano cimentate negli anni dell’allora giovane Italia repubblicana, in gran parte insensibili alle tematiche dell’individuo moderno, dell’individualismo, delle libertà individuali, ispirate a forme più o meno intransigenti di collettivismo, di comunitarismo, in cui il primato dello Stato, del pubblico, del partito, della storia, della classe, della chiesa erano dogmi di larghissimo uso.

Con la battaglia per il divorzio, Pannella contribuì a scardinare questo ordine di priorità. I «diritti» degli individui non erano contemplati dalla cultura di matrice cattolica che pure aveva una visione della «persona» che voleva sottrarla dalle spire soffocanti dello Stato. Non erano considerati dalla sinistra di cultura comunista, che li liquidava come superflui, emanazione di una sensibilità borghese estranea ai bisogni «popolari» (mica si divorziava, nelle famiglie della classe operaia!). E non avevano molto spazio nella sinistra di cultura socialista e laica, anche se i firmatari della legge sul divorzio erano in fondo un socialista, Fortuna, e un liberale, Baslini.

Ma Marco Pannella agitò le acque della politica italiana facendo dei diritti civili l’ariete che avrebbe demolito il muro di diffidenza nei confronti degli individui che di quei diritti erano i legittimi portatori. E fece irruzione nella politica italiana con un’irruenza che metteva in gioco ogni frammento della propria presenza pubblica. La sua battaglia per la «giustizia giusta», qualche anno dopo quella sul divorzio e sull’aborto, nel decennio degli Ottanta, quando l’Italia conobbe la mostruosa manipolazione giudiziaria ai danni di Enzo Tortora, fisicamente massacrato da un uso abnorme dei poteri di una magistratura appoggiata dal coro dei media, sfidò il conformismo, il quieto vivere, l’assuefazione di molti italiani alle iniquità di un sistema che non conosceva i contrappesi liberali del diritto e dell’equilibrio. E per fortuna Pannella e i Radicali trovarono in questa battaglia garantista e di civiltà l’appoggio incondizionato di una figura inquieta e irregolare come Leonardo Sciascia, che per questo subì il rito della scomunica da parte di una sinistra prigioniera delle sue ossessioni illiberali.

Anche per questo Marco Pannella fu molto diffamato dal coro dei conformisti e dei pasdaran dei poteri costituiti e delle ortodossie ideologiche che salutarono con entusiasmo l’incidente del Toni Negri che fuggì all’estero dopo essersi munito dell’immunità parlamentare con l’elezione nelle liste dei Radicali. Che si scandalizzarono quando Pannella, con un gusto del gesto imprudente che però faceva parte del suo bagaglio esistenziale e culturale, promosse l’ingresso della pornodiva Cicciolina nelle ingessatissime e perbeniste aule parlamentari. E che non capirono il Pannella che si rifiutava di adeguarsi al furore giustizialista che stava accompagnando la tempesta di Manipulite, quando il leader radicale prese provocatoriamente sotto la sua protezione il «Parlamento degli inquisiti» e si avvicinò al Bettino Craxi, suo vecchio compagno di battaglie universitarie, che in quegli anni stava conoscendo l’onta del linciaggio o dell’abbandono di chi era stato illuminato di luce riflessa all’epoca dei trionfi del Garofano craxiano.

Il Pannella che nella battaglia politica aveva messo tutto se stesso, a cominciare dal corpo continuamente traumatizzato dagli scioperi della fame, può essere ricordato come il campione dei diritti civili e del garantismo nell’Italia che si vorrebbe culla del diritto ma che invece dello Stato di diritto ha voluto scavare la tomba. Un leader ancorato nella sinistra ma che non ha mai sottaciuto i limiti e le meschinità della sinistra storica maggioritaria. Che ha intrattenuto rapporti tempestosi con i suoi stessi compagni, a cominciare da Emma Bonino al suo fianco da decenni, fino a essere accusato di essere un Crono avvezzo a divorare i suoi figli, uno dietro l’altro. Un leader che ha messo in gioco tutto, anche i rapporti personali, anche tutt’intera la sua umanità, il suo corpo, la sua icona, carnale e ascetica insieme. Fuori dagli schemi consolidati, sempre .

«TRA NOI NESSUNA CORSA A CONVERTIRCI MA VOLEVA TENERSI LA CROCE DI ROMERO»

intervista di Gian Guido Vecchi a Vincenzo Paglia

Città del Vaticano «Quando ha visto la mia croce pettorale, mi ha chiesto da dove veniva. Ho spiegato a Marco che era la croce dell’arcivescovo Óscar Romero, del quale avevo seguito come postulatore la causa di beatificazione. Gli raccontavo che Romero era stato ucciso perché si scagliava contro un’oligarchia oppressiva, per difendere i poveri, forte solo della sua parola e della radio che diffondeva i suoi messaggi, tanto che a volte gliela facevano saltare. E questa cosa lo entusiasmava, mi ha preso la croce, se la rigirava fra le mani, se l’è pure messa, non voleva più ridarmela...». L’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente del pontificio Consiglio per la famiglia, sorride con un velo di mestizia. Con Pannella si sono parlati ancora la settimana scorsa, l’ultima volta che l’ha visto è stato mercoledì, in ospedale, «ma non ho potuto salutarlo ancora, era già sedato, ho detto una preghiera per lui».

Chissà che avrebbe detto...

«Ah, ma lui lo sapeva! Gliel’avevo detto: ti seguo con la preghiera, eh? E lui mi abbracciava. Eravamo amici. Non c’era, tra noi, una corsa a convertirci, ma ad approfondire la nostra amicizia rispettosa e fraterna. Noi siamo uno, mi ha detto, “siamo ecclesia!”. Ha voluto bere dal mio stesso bicchiere».

È vero che gli ha portato un messaggio del Papa?

«Aveva scritto una lettera a Francesco, mi ha chiesto di fargliela avere e l’ho portata al Santo Padre. Voleva sapesse che lo stimava molto: capisco e ammiro quello che Francesco sta facendo, diceva. Ne parlava spesso, come pure di Wojtyla. Nel giorno del compleanno di Marco, il Papa come risposta ha voluto mandargli in dono il suo libro sulla Misericordia e una medaglia che raffigurava la Madonna con Bambino. Li ho portati a casa sua, riferendogli le parole di Francesco: anche lui gli ha fatto sapere che lo apprezzava».

La sintonia sul tema delle carceri, l’impegno contro la fame o la pena di morte. Ma c’erano anche motivi di forte divisione, con la Chiesa, dall’aborto all’eutanasia, no?

«Certo, e ci siamo anche contrastati con franchezza, senza che questo incrinasse il nostro rapporto. Però, ultimamente, parlavamo d’altro. Mi aveva chiamato all’inizio di marzo, quando non poteva più uscire di casa: voglio parlare con te, mi ha detto. Da allora andavo a trovarlo più o meno ogni dieci giorni».

E di che parlavate?

«Ci sono cose tra amici che restano nella coscienza. Era interessato soprattutto ai temi spirituali. Ricordo quando il vento muoveva i rami, fuori dalla finestra, e lui esclamò: quello è lo spirito che agisce e muove la storia, è più forte di tutto!, e dobbiamo lasciarci guidare da questo soffio: vedi i gabbiani che volano? E continuava: se penso alla mia vita, ho lottato; la testimonianza è la nostra vera forza. Ecco, gli piaceva riflettere per ore di tutto questo... Con me amava parlare del Vangelo, delle parole di Gesù, della speranza».

Si definì «diversamente credente». Lei che ne dice?

«Talvolta mi diceva: credo sia il Vangelo la fonte che mi ispira e mi guida, del resto era un pilastro anche per Gandhi! Amava una frase di San Paolo, “spes contra spem”: di fronte alle manifestazioni di violenza e di crudeltà di questo mondo, ripeteva, credo che dobbiamo continuare a opporci anche contro ogni speranza, anzi dobbiamo essere speranza».

Personalità complessa...

«Su questo non c’è dubbio. Una volta, scherzando, gli ho detto: il tuo angelo è un po’ come San Marco, un leone! E lui: vero, io mi sento un leone! Non si rassegnava, non era rassegnato».

Poche settimane fa aveva detto: «Non ho paura di morire. E poi altri vent’anni così, sai che palle!». Avete parlato della morte?

«Non in astratto, ma rispetto all’amicizia. Noi siamo anziani, gli dicevo, ma io spero di restare tuo amico per sempre, anche se ci tocca morire ci dobbiamo ritrovare; e sono sicuro, caro Marco, che quando staremo davanti a Chi ci giudica, dalla folla si alzerà qualcuno di quei milioni di affamati che dicono: Marco ha lottato per noi! E questo ti varrà tanto. Lui mi abbracciava, a volte non finivamo di abbracciarci».

Pur nelle ovvie differenze, che cosa ha trovato di ammirevole nella vicenda politica di Marco Pannella?

«Lo spendere la vita negli ideali in cui ha creduto, senza fare di questi ideali un piedistallo per arricchirsi o avere un potere che non fosse quello della sua parola e delle sue idee. Credo sia questo che in lui ha apprezzato anche Francesco. Un uomo che è sempre stato ricco delle sue idee».

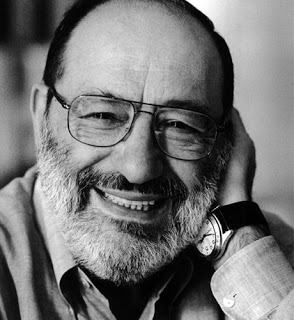

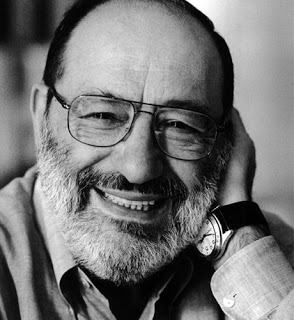

In ricordo di Umberto Eco. Articoli di Claudio Magris, Fabio Mussi, Ezio Mauro e l'intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa.

In ricordo di Umberto Eco. Articoli di Claudio Magris, Fabio Mussi, Ezio Mauro e l'intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa.

Corriere della Sera il manifesto, la Repubblica, 21 febbraio 2016 (m.p.r.)

Corriere della Sera

IL MIO OMAGGIO AL GENIO DI ECO

CHE SAPEVA CAMBIARE (E RIDERE)

di Claudio Magris

In questo momento non penso solo alla poliedrica genialità di Umberto Eco, ai suoi libri famosi in tutto il mondo, alla sua rara combinazione di creatività letteraria e acutezza analitica. Penso ai nostri incontri, soprattutto anche se non solo agli indimenticabili giorni passati insieme tanti anni fa nella devastata Romania di Ceausescu, alla nostra complicità affettuosamente gaglioffa, alla sua capacità di ricominciare, come stava accadendo con il suo impegno per la fondazione di una nuova casa editrice. Dei suoi libri vorrei ricordare uno che non è il più grande né il più famoso ma che mi ha segnato, Apocalittici e integrati – un libro scritto molti anni fa ma oggi più che mai attuale per affrontare le incredibili, sconvolgenti trasformazioni del mondo e della vita con libero spirito critico, senza ansiosi e ossessivi rifiuti, e senza servile e passiva acquiescenza. E penso a tante fraterne risate che aiutano a vivere meglio.

Il manifesto

RIDERE PER CONOSCERE:

LA RIVOLUZIONE DI ECO

di Fabio Mussi

L'eredità. L’ultima lezione: per una sinistra di alternativa e di governo, sapere è l’indispensabile

«E l’infame sorrise». È Franti, il cattivo di Cuore. Tra le figure della scuola lacrimosa, pia e bigotta del De Amicis a Umberto Eco piaceva Franti. Ha scritto un Elogio di Franti. Perché? Perché rideva. Eco sapeva ridere, Eco rideva. Se volessimo usare il suo fondamentale «Trattato di semiotica generale», e dare una «interpretazione» del «segno» di Eco, eccola: il riso. Nel Nome della rosa - ricorderete - Guglielmo di Baskerville indaga su una catena di delitti consumati in abbazia. I delitti servono a nascondere un documento su un indicibile segreto: Cristo aveva riso. Atto sovversivo, apocalittico, cioè rivelatore. Primo insegnamento da mandare a mente: si è seri solo se si è capaci di ridere, anche di noi stessi.

Ho avuto il piacere e l’onore di incontrarlo più volte. È impressionante quel che sapeva, i collegamenti e i nessi che era in grado di intrecciare. Un aggettivo per la sua cultura? Sterminata. Secondo insegnamento: studiate. Senza studiare la politica non può essere né buona né nuova. Si rafforza per esempio in me l’impressione che noi non sappiamo quasi nulla della ipertrofica macchina economica mondiale che governa gli umani. Esoterica, come la storia del Pendolo di Foucault. Eco si è letteralmente tuffato nel Medioevo. La sua non è stata una ricerca erudita su tempi lontani. Ha fatto scoccare piuttosto la scintilla tra Medioevo ed Evo moderno, nei labirinti di simboli, enigmi, mostruosità, occultismi. Gioco di ombre e di luci.

«Secoli bui» sono stati chiamati quelli antichi. Ma non c’è tanto buio anche nel Moderno? Forse che l’assolutismo del capitale finanziario non sta spingendo la società umana verso un medioevo a più alto livello tecnologico? Non c’è tribalismo, razzismo, antisemitismo, fondamentalismo religioso, fanatismo, pensiero magico, banalità e piacere dello strazio dei corpi che non trovi facile cittadinanza nel mondo globalizzato? Sapete che cosa mi meraviglia, mi sorprende, e mi convince, delle parole lette ed ascoltate da Eco? Il considerare la storia del mondo, almeno dalla scrittura in poi (e non dimenticate che tutto è cominciato in quelle terre che oggi chiamiamo Siria e Iraq), come contemporanea. Si può parlare con il vicino di casa come con Guglielmo di Occam. Lo cito perché è uno degli autori più amati da Eco, ed è noto per il famoso «rasoio».

Una teoria razionalista che qualcuno pone tra i fondamenti della scienza moderna. Dice in sostanza il «rasoio»: non bisogna formulare più ipotesi di quelle necessarie, non bisogna dire più del necessario. Il resto, si direbbe con la moderna teoria dell’informazione, è «rumore», che confonde e maschera l’informazione. Parlo con Guglielmo, e mi chiedo assai spesso quanto devo «tagliare» – faccio un esempio a caso - del diluvio di parole del Presidente del consiglio in carica in Italia per capire esattamente che cosa vuole dire e fare.

Ecco ancora Umberto Eco: Occam e Mike Buongiorno, il basso e l’alto, le profondità della grande cultura e la fenomenologia della vita quotidiana. Egli è stato tra i grandi studiosi della società di massa, e della comunicazione nella società di massa. Il suo Apocalittici ed Integrati è un pilastro. Da cui trarrei per farla breve la terza raccomandazione: se si vuol fare una sinistra che si rispetti non bisogna essere apocalittici. Ma non si può nemmeno essere integrati. E nella comunicazione, se il mezzo non è esattamente il messaggio, tuttavia lo influenza. Sono noti gli scritti di Eco sull’ambivalenza del Web. Ha detto: se un cretino va al bar e spara fesserie, gli astanti lo sfottono. Se va su Facebook, trova legioni di seguaci. Come il leone e la gazzella, intelligenza e stupidità ogni mattina si alzano e si mettono a correre.

Sulla rete circolano entrambe. Ma la stupidità parte con un vantaggio: la velocità. La verità è che l’intelligenza ha bisogno del dubbio, dell’approfondimento, del ripensamento: dell’esitazione. E c’è un Eco politico, impegnato e battagliero. Egli è stato fieramente antiberlusconiano, fino a rifiutare la collaborazione con l’oligopolio editoriale di «Mondazzoli», e aderire al progetto della neonata «nave di Teseo», per la quale - ahimé! - non ha avuto il tempo di scrivere nulla. E voglio dire che, nonostante tante chiacchiere, se nel ventennio di Benito non si poteva dirsi democratici senza essere antifascisti, nel ventennio di Silvio non ci si è potuti chiamare democratici senza essere antiberlusconiani. Sperando naturalmente anche che la serie dei ventenni sia esaurita.

E voglio ricordarlo anche in una particolare occasione: Castello di Gargonza, 1997, governo Prodi da poco costituito. Mi capitò di essere tra i relatori. A favore della coalizione di centrosinistra chiamata «Ulivo». Trovai Eco tra i più convinti sostenitori. Prevalsero i tagliatori d’alberi. Resta il ricordo di ore indimenticabili passate con lui. E il rammarico per una delle molte occasioni gettate al vento. Vediamo di non buttarle tutte al vento. Dipende dalla sinistra che saremo. Una sinistra di alternativa e di governo. Ricordando che, e per l’alternativa e per il governo - traggo quest’ultima raccomandazione dalla vita e dall’opera di Umberto Eco - una cosa è indispensabile: sapere.

La Repubblica

LO STUDIOSO

CHE VOLEVA DIVERTIRE

di Ezio Mauro

Era «una bella mattina di fine novembre, nella notte aveva nevicato un poco» quando frate Guglielmo da Baskerville allo spuntar del sole venne avanti nell’Italia confusa del 1980. Il Paese aveva appena vissuto lo shock del delitto Moro, il punto più temerario della sfida terroristica alla democrazia, e l’inizio della sua caduta. Come su un terreno prosciugato, ripiegavano le Brigate Rosse e si ritiravano le ideologie, e noi entravamo senza bussola in un territorio sconosciuto. Ed ecco quel frate, amico di Occam e di Marsilio da Padova, che si mette in cammino sette secoli fa, procede per sette giorni e 576 pagine insieme al novizio Adso da Melk, viaggia verso settentrione ma senza seguire una linea retta, tocca città famose e abbazie antichissime che incutono paura come fortezze di Dio inaccessibili, masticando le erbe misteriose che raccoglie nei boschi e scrutando di notte, dopo vespro e compieta, le magie stregonesche dell’orologio, dell’astrolabio e addirittura del magnete.

Davanti al successo mondiale del Nome della rosa, tradotto in quarantacinque lingue, Umberto Eco ebbe prima la ritrosia prudente dello studioso di fronte alla contaminazione mondana della scienza, poi seguì divertito il gioco delle sovra-interpretazioni, infine si dedicò alla teorizzazione a posteriori, smontando e rimontando sapere e consumo, letteratura e storia, il caso e il calcolo. Rivelò che tutto era nato da un’idea seminale, perché gli era venuta la strana voglia di avvelenare un monaco. Poi spiegò che scriveva con la pianta dell’abbazia sotto gli occhi, dando ai dialoghi il tempo necessario dei passi per andare dal refettorio al chiostro, perché occorre crearsi delle costrizioni per poter inventare liberamente. Quindi aggiunse che poiché scrivere un romanzo è una faccenda cosmogonica, il suo mondo naturale era la storia e il Medioevo, e questo ricreò nelle pagine. E infine disse l’ultima verità, intima come una confessione: volevo che il lettore si divertisse.

C’è quasi tutto Eco in questa spiegazione di un successo che è una mappa delle intenzioni, perché prima del successo c’è la sfida della grande divulgazione, la scommessa di non cedere alla banalizzazione del sapere ma nello stesso tempo la capacità di costruirsi lettori, accendendo una passione, portandosela dietro fino a scoprire l’eresia estrema, una risata come movente di un delitto. Eco c’è riuscito perché questo percorso rigorosamente controllato nella formazione del romanzo corrisponde perfettamente alla costruzione intellettuale di sé: dunque suona autentico, senza forzature.

Studioso fino alla fine, Eco infatti ha sovvertito l’ordine classico delle strutture accademiche con la nascita del Dams a Bologna, sperimentando sempre ma rimanendo in fondo fedele alla lezione di Pareyson, come se fosse giusto avere un solo maestro. Ma nel 1954 quella generazione un po’ speciale (pensiamo a lui, con Gianni Vattimo e Furio Colombo) ebbe la fortuna di incrociare la Rai nascente, per concorso e non per raccomandazione del sottobosco democristiano: fu naturale prolungare la propria analisi scientifica universitaria con la comunicazione di massa che si affacciava all’Italia, con i nuovi linguaggi, col visivo accanto al letterario, con il divismo sconosciuto del piccolo schermo, con la nuova tecnica che scusava l’ignoranza e la bypassava, fino a fare di Mike Bongiorno il modello perfetto dell’uomo televisivo, che creava per la prima volta un pubblico costituito, la grande tribù italiana del giovedì sera.

Era incominciato il grande incrocio che avrebbe fatto di Eco un personaggio unico, il primo scienziato capace di chinarsi sulla semiologia del quotidiano, curioso di tic e tabù individuali moltiplicati a fenomeni di massa dai nuovi strumenti di comunicazione, linguaggi e modi di dire, attraversati dal gioco di un calembour, riscattati da un paragone letterario sproporzionato perché ironico ma perfettamente coerente, come quando legava Franti con Bresci o portava Mickey Mouse a dormire a Mirafiori, parlando a Minnie in piemontese.

L’alto e il basso del post-moderno trovarono in lui non il primo interprete, ma il nucleo forte, che teneva insieme perfettamente i due registri e li legittimava a vicenda. Quel nucleo centrale, credo si possa nel suo caso riassumere in tre parole: cultura come passione. E il “libro” come strumento universale, il libro capace secondo lui di sfidare anche internet, perché il web in fondo - diceva - è un ritorno dalla civiltà delle immagini all’era alfabetica, alla galassia Gutenberg, all’obbligo di leggere, e non importa quale forma prenderà il supporto che continuiamo a chiamare “libro”.

Leggere «per il gusto di leggere» e non solo per sapere, come Eco scoprirà da bambino. E dietro i libri, borgesianamente e naturalmente, la biblioteca. Cinquantamila libri “moderni”, milleduecento volumi antichi di cui lo scrittore parlava con la passione di una scoperta continua. Senza un catalogo, mossi continuamente dalle emergenze del conoscere, dalla curiosità di un lavoro, dalla memoria che cerca conferma, sapendo che una biblioteca raccoglie i libri che possiamo leggere, e non solo che abbiamo letto, perché è la garanzia di un sapere. Col terrore antico degli organismi che divorano le pagine dei libri, e la vecchia ricetta che consisteva nel piazzare una sveglia negli scaffali, confidando nel rumore regolare e nelle vibrazioni per bloccare il pasto insano dei libri.

L’altro strumento indispensabile alla costruzione del fenomeno Eco sono i giornali, quotidiani e settimanali, mensili, riviste. Li ha criticati duramente, fino al suo ultimo romanzo, ma li ha sempre usati per indagare il quotidiano, per collegare gli scarti di costume della vicenda di ogni giorno con le categorie del suo sapere, capace di ordinare e battezzare i gesti minimi, inserendoli in una sorta di catalogo universale.

Si comincia dal 1959 con quei brevi saggi di costume parodistici pubblicati sul Verri che raccolti in volume daranno poi vita al famosissimo Diario minimo per arrivare finalmente alla Bustina di Minerva dell’Espresso. È come se il registro dell’attualità, grazie ai giornali, desse a Eco la possibilità di un controcanto, un suono appartato ma rivelatore, che scorre a fianco della grande vicenda nazionale ma la sa interpretare rovesciandola spesso nei suoi paradossi, svelandola nell’intimo dei suoi vizi o delle sue verità travestite da miserie del quotidiano.

Pastiches e parodie sono la recitazione in pubblico, ordinata letterariamente, del calembour privato, del motto di spirito che Eco ti diceva per prima cosa incontrandoti, sempre alla ricerca della rivelazione anagrammatica, della saggezza popolare che diventa enigmatica nel nonsense di un proverbio stravolto nel suo contrario, che continua beffardo a dirti qualcosa. Contraffazioni meravigliose, come i falsi rapporti di lettura dei redattori di un’immaginaria casa editrice che bocciano la lettura della Bibbia («un omnibus mostruoso, che rischia di non piacere a nessuno perché c’è di tutto»), di Torquato Tasso («mi chiedo come verranno accolte certe scene erotiche un po’ lascive») e dei Promessi sposi: «tant’è, non tutti hanno il dono di raccontare, e meno ancora hanno quello di scrivere in buon italiano».

Fuori dalla parodia, il sentimento dei giornali ha in realtà consentito a Eco di incrociare l’attualità e di decifrarla coi suoi strumenti, arrivando a un giudizio politico partendo da una notazione estetica, culturale, da un segnale del linguaggio individuale e collettivo. Gli ha consentito, a ben vedere, di prendere parte alla vicenda italiana negli anni più travagliati del Paese. Lo ha fatto senza badare al rischio (ben presente in molti altri intellettuali) di dividere con una presa di posizione politica il grande «fascio indistinto» dei suoi lettori, la somma trasversale della sua popolarità internazionale. Anche qui (e ricordo certe discussioni negli ultimi vent’anni) era come se fosse mosso semplicemente da un obbligo culturale, da un dovere intellettuale, perché la cultura, diceva Bobbio, «obbliga terribilmente ».

Naturalmente quando usò il paradosso, dicendo che la notte prima di addormentarsi preferiva Kafka piuttosto che rincretinirsi davanti alla tv, la muta dei critici di destra gli saltò al collo credendo di inchiodarlo alla sua caricatura. Ci vedemmo in quei giorni, ed era totalmente indifferente agli attacchi perché non lo toccavano, ma credo soprattutto perché quel che aveva detto come battuta, era in realtà profondamente vero. Era vero che i libri lo dominavano come «un vizio solitario». Ed era certo che anche Eco, come i suoi personaggi, diventava in Italia collettivamente “vero” perché la comunità dei lettori aveva fatto su di lui negli anni un investimento culturale e passionale, trasformandolo nell’Intellettuale italiano degli ultimi trent’anni.

Tutto questo lo ha portato all’ultimo atto, il riscatto di una parte del patrimonio di autori Bompiani - partendo da se stesso - dal gigante Mondazzoli per fondare con Elisabetta Sgarbi “La nave di Teseo”. Ne discutemmo a fine novembre, in un salone dell’Accademia dei Lincei. Umberto chiuse la porta e parlò sottovoce, perché confidava uno dei grandi segreti della sua vita, l’ultimo approdo della sua passione, o ancora una volta del suo “obbligo” culturale trasformato in avventura finale, a ottantaquattro anni.

Adesso la nave dovrà salpare da sola, senza il Capitano, ma con il suo nuovo libro

Pape Satan Aleppe, di cui proprio negli ultimi giorni aveva preso in mano la copertina, toccandola e accarezzandola come fa chi ama i libri. Gli avevamo chiesto in tanti che destino voleva avesse la sua biblioteca un giorno, dopo di lui. Adesso che il giorno è venuto, bisogna ricordare cosa rispondeva: non era sicuro che la sua biblioteca gli assomigliasse, perché la passione per i libri ti porta a conservare anche ciò in cui non credi. Tuttavia, non avrebbe voluto che i suoi libri fossero dispersi.

Forse, diceva, verranno comprati dai cinesi: se vorranno, dai miei libri «potranno capire tutte le follie dell’Occidente ».

Il manifesto

QUEL DISINCANTO IRONICO

IN DIFESA DELLA DEMOCRAZIA

intervista di Benedetto Vecchi ad Alberto Asor Rosa

Alberto Asor Rosa non nasconde l’emozione. «Ci ha unito la passione per la parola. Ognuno di noi, a proprio modo, ha cercato nella letteratura e nella comunicazione la chiave per accedere alla comprensione della realtà italiana. Abbiamo seguito sentieri diversi, ma ci siamo molte volte incontrati con la curiosità di capire a che punto eravamo giunti nei nostri percorsi di ricerca».

Raggiunto telefonicamente a Milano, Asor Rosa non si sottrae alle domande. Racconta di discussioni, di pagine scritte, di romanzi letti, di un clima culturale che sembra ormai appartenere a un passato remoto, anche se sono passati solo due, tre decenni. «Scrissi una recensione per la Repubblica a Il nome della rosa. Il libro mi piacque e ne scrissi un elogio. Molti, invece, puntarono l’indice contro il romanzo e Umberto Eco. Operazione decisa a tavolino, pianificata per avere il consenso del pubblico: erano queste le critiche frequenti. Il libro invece a me piacque molto. Ne scrissi citando anche un altro grande scrittore, Italo Calvino. Anche verso Calvino le critiche, siamo agli inizi degli anni Ottanta, non erano tenere. Per entrambi sostenni che si erano molto divertiti a scrivere quei romanzi indicati come mera operazione editoriale».

Già, gli anni Ottanta, il decennio degli integrati, dopo che i vent’anni precedenti avevano vissuto il conflitto con gli apocalittici. Sono gli anni che vedono giungere a maturazione quello che Umberto Eco aveva ipotizzato proprio in Apocalittici e integrati, dove analizzava attentamente il ruolo degli allora nuovi media - la televisione soprattutto - nella formazione dell’opinione pubblica. La pubblicazione de Il nome della rosa diede infatti il via a una polemica che ha visto impegnati lo stesso Eco, Franco Fortini, Asor Rosa, Gian Carlo Ferretti (a quest’ultimo si deve l’espressione di «best seller di qualità» per qualificare proprio libri come Il nome della rosa) e molti altri intellettuali. E come spesso accade, le recensioni furono l’occasione per fare il punto del rapporto tra «letteratura e vita nazionale» e sul ruolo dell’intellettuale in una realtà caratterizzata appunto da un ruolo preponderante della televisione, che dagli inizi degli anni Ottanta in poi, sarà il medium che plasmerà l’opinione pubblica, rispecchiandone e amplificandone i sentimenti più profondi e oscuri. Ed è dalla figura e del lascito intellettuale di Umberto Eco che prende il via l’intervista a Asor Rosa.

Qual è l’eredità intellettuale di Umberto Eco?

Difficile dare una risposta semplice, lineare. Eco è stata una personalità intellettuale complessa. Semiologo, filosofo, letterato, giornalista, appassionato docente. Se si guarda alla sua vita intellettuale e la si confronta con l’attuale povertà della ricerca italiana è difficile fare una sintesi. In lui hanno convissuto una dimensione creativa - i suoi romanzi - e una dimensione scientifica (il semiologo, il filosofo). È stata una personalità fuori dal comune. È il primo intellettuale, in Italia, che ha infranto il confine del consumo di massa. Sapeva produrre romanzi e saggi salutati sempre da alti numeri di vendite. Ed è stato uno dei pochi intellettuali italiani molto letto oltre i nostri confini nazionali. Un personaggio autorevole, dalla Francia agli Stati Uniti, per la sua indubbia capacità di dare voce a un «sentire» diffuso e mai acquiescente verso lo la realtà delle cose. Era già accaduto ad altri intellettuali italiani ma Eco è riuscito a essere intellettuale pubblico internazionale in un’epoca caratterizzata da media sempre più globali.

L’espressione presente in alcuni scritti di Eco è proprio intellettuale pubblico. Non intellettuale organico e neppure intellettuale militante. Ma non è mai stato un uomo di cultura che si è rifugiato dentro le stanze rassicuranti dell’Accademia....

È stato un intellettuale pubblico mai compiaciuto di se stesso e del suo ruolo. L’ho letto sin dai suoi esordi. Il libro che però mi ha colpito profondamente è stato Opera aperta, dove Eco affronta il complesso rapporto tra lettore e pubblico e dove si confronta con il nodo delle ricezioni molteplici dei lettori, che possono rendere un romanzo o un saggio cosa diversa da quella pensata dall’autore. Opera aperta è il libro che manifesta una capacità di innovazione unita a una erudizione massima e un distacco ironico dai cliché accademici dello studioso chiuso in una stanza che tiene fuori quanto accade nel mondo. Questo ironico distacco ha permesso a Umberto Eco di avere un pubblico di massa, facendo sbriciolare il muro dell’insofferenza e dell’indifferenza del pubblico verso temi e argomenti da sempre prerogativa dell’Accademia.

Umberto Eco commentava sempre divertito il fatto che i suoi romanzi fossero best seller. Che ne pensa di questa sua capacità di conquistare l’attenzione del pubblico?

Voglio ricordare un episodio del legame intellettuale che mi univa a lui. Quando uscì Il nome della rosa, le reazioni dei critici non furono generose. Scrissi per Repubblica una recensione dove elogiavo la sua capacità di tessere la trama di un romanzo che catturava l’attenzione senza mai essere banale nella definizione dei personaggi, nella ricostruzione storica del periodo e dei temi che affrontava, come la libertà di ricerca in un clima segnato da dogmatismo. Molti lo criticarono anche aspramente per come era stato prodotto e per l’implicita idea della necessaria indipendenza del letterato dalla contingenza politica. Replicai a molte delle critiche con un altro scritto. Erano due gli autori che erano criticati in quel periodo: Umberto Eco e Italo Calvino. Io sostenni che nello scrivere i loro romanzi si erano divertiti. Questo del divertimento non è una faccenda secondaria, perché denota passione, intenzionalità anche politica. Poi, certo, il divertimento può diventare un limite, diventando anch’esso un vincolo troppo forte, minando la qualità del lavoro di scrittura. Umberto Eco può essere stato discontinuo, ma sarebbe improvvido considerare negativamente i suoi romanzi. Come ho detto è stato una personalità complessa, difficile da definire in maniera tranchant.

Eppure la voce di Umberto Eco è stata meno presente nel corso degli anni. Non crede?

Non sono d’accordo. Ha sempre preso posizione per una difesa delle istituzioni democratiche. Senza nessuna indulgenza per il potere e senza derive populiste. Possiamo dire che è stato meno efficace, ma la perdita di efficacia riguarda tutti gli intellettuali di questo paese. Come non ricordare le settimanali «Bustine di Minerva» apparse su l’Espresso. Sono una vera e propria storia del presente dove non ha fatto sconti a nessuno. Potevi dissentire o esprimere consenso, ma sono comunque esempi di una sua presenza vitale nella vita culturale e politica italiana. L’ultima presa di posizione di Eco ha riguardato il processo di concentrazione editoriale che ha avuto nell’acquisto della divisione libri della Rcs da parte di Mondadori..... Mi sembra che la sua presa di posizione sia stata ammirevole. Si è impegnato in una avventura editoriale dagli esiti incerti quando era già ammalato. Mi sembra che questo riveli la sua coerenza di intellettuale libero, quale è stato per tutta la vita.

Nel 40° anniversario dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini. «Pensatore pessimista e profetico, volle mostrare il vero volto, feroce e repressivo, dell’autorità.,nascosto sotto le spoglie dell’edonismo»

Nel 40° anniversario dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini. «Pensatore pessimista e profetico, volle mostrare il vero volto, feroce e repressivo, dell’autorità.,nascosto sotto le spoglie dell’edonismo»

LaRepubblica, 28 ottobre 2015

L’Italia di oggi nacque con il boom economico, la grande trasformazione che ne riplasmò sentimenti, mode, abitudini, comportamenti politici, scelte di vita. Pier Paolo Pasolini ne fu protagonista e testimone e il suo lavoro si propone allo storico come una fonte indispensabile per avvicinarsi al senso profondo di quegli anni. Ma Pasolini ha anche egli stesso uno sguardo da storico, interessato al mutamento,alle brusche impennate della grande storia che rompono la crosta dell’immobilismo,

spezzano equilibri plurisecolari. Così, quando riflette sulla società italiana, lo fa con consapevolezza di chi si misura con una questione — quella della continuità/ rottura tra il fascismo e l’Italia repubblicana — che è tipicamente storiografica. Schierandosi decisamente per la “continuità”, il suo riferimento è a una Democrazia Cristiana che «sotto lo schermo di una democrazia formale e di un antifascismo verbale, ha perpetuato la stessa politica del fascismo», dando vita a un «regime poliziesco parlamentare ». Il blocco sociale su cui si fondava il consenso democristiano era lo stesso del fascismo mussoliniano: la piccola borghesia e i contadini uniti al grande capitale. Identico era anche il cemento ideologico fondato sul cattolicesimo e su valori quali la moralità, l’obbedienza, la disciplina, l’ordine, la patria, la famiglia.

La tesi della “continuità” era in gran parte condivisa dagli storici di allora. A marcarne l’originalità fu piuttosto il film su Salò o le 120 giornate di Sodoma , del 1975. In quel caso davvero si spinse in territori che la stessa storiografia ufficiale aveva fino ad allora complessivamente ignorato, restituendo al fascismo la sua essenza biopolitica, attribuendogli un Potere in cui si incarnava il Male assoluto. In quella Salò, il Potere consumava la sua ultima, parossistica orgia e lasciava affiorare, senza più mediazioni ed orpelli istituzionali, la volontà di impadronirsi — attraverso il sesso — dei corpi dei propri sudditi; una volontà di dominio che era la diretta conseguenza di quella “politicizzazione della vita” attraverso la quale, come avrebbe sottolineato Agamben, nelle esperienze del totalitarismo novecentesco il corpo dell’individuo diventava la posta in gioco delle strategie politiche, la politica si trasformava in biopolitica: la nuda vita, l’esistenza biologica degli individui, fino ad allora confinata in una terra di nessuno, veniva inserita nel circuito della statualità, con la vita e la morte che non erano più concetti scientifici ma politici, occasione per l’esercizio di un potere che si saziava umiliando e profanando i corpi delle vittime.