Sul "fronte" dell'esposizione si è avuta la conferma del pauroso distacco degli intellettuali dalla realtà. Se il mondo va a rotoli è colpa anche, e in gran parte, del tradimento di quanti sarebbero deputati ad additare le vie per uscire dalla crisi: a raccontare la realtà quale è, a svelare le cause di ciò che è storto, e a proporre i modi per raddrizzarlo. Ma invece di svelare la realtà e raccontare "di che lagrime grondi e di che sangue", troppo spesso si impegnano e celebrare se stessi, e le proprie personali affermazioni (e.s.)

Durante la cerimonia conclusiva della quindicesima Biennaledi architettura, il presidente Paolo Baratta ha esibito i numeri checertificano il successo dell’operazione: oltre 258 mila visitatori e 135accordi con università che da tutto il mondo mandano gruppi di studenti inlicenza a Venezia e, come premio, erogano loro dei crediti di formazione. Nessunragguaglio è stato fornito circa i risultati qualitativi raggiunti in sei mesidi apertura al pubblico. Nessun cenno, inoltre, è stato fatto, né da Baratta nédal direttore Alejandro Aravena, ai casi nei quali gli obiettivi dichiarati sirivelano in stridente contrasto con la situazione sul campo, come dimostrano, perlimitarci a tre esempi, il padiglione della Germania, il progetto speciale un mondo di fragili parti e la scuola diMakoko la cui replica è stata esposta all’Arsenale.

1. Making Heimat, iltitolo del padiglione della Germania, sintetizza l’aspirazione di trasformarele città tedesche da luoghi di segregazione a spazi di assorbimento eintegrazione dei nuovi arrivati. La decisione dei curatori di individuare il “fronte”nel modo di accogliere le migliaia di persone sradicate dalla loro terra e costrettea migrare è stata sviluppata con intelligenza, a cominciare dalla scelta dioccuparsi di città e non solo di edifici per mettere in luce che la sfida politica/progettualeè “cambiare la città per tutti” e non costruire cittadelle per rinchiudere chiarriva.

Succede, però, che mentre visitiamo il padiglione e ammiriamole gigantografie che spiegano le caratteristiche di Arrival City, al fronte si continua a combattere e non tutto va nelmigliore dei modi. Pochi giorni prima della chiusura della Biennale, infatti, èapparsa la notizia che a Monaco di Baviera è stato costruito un muro perseparare gli abitanti del quartiere di Neuperlach Sud da un ostello chedovrebbe ospitare 160 rifugiati, quasi tutti minori non accompagnati.

La vicenda ha avuto inizio nel 2014, quando sei persone residentivicino al futuro ostello hanno protestato per i “fastidi” che la struttura avrebbepotuto arrecare loro e, di fronte al rifiuto delle autorità comunali dicancellare il progetto, hanno intentato e vinto un’azione legale al terminedella quale la città ha dovuto costruire una barriera alta quattro metri emezzo. Non contenti, i residenti hanno anche preteso che il manufatto fosse “insormontabilee resistente ai giochi con qualsiasi tipo di pallone”. La soluzionearchitettonica, quindi, è un muro come quelli che si usano per mitigare l’inquinamentoacustico proveniente dalle autostrade, formato da gabbie di acciaio piene disassi.

“Donald Trump, vuole costruire un muro per separare la nazionedal Messico e noi non possiamo costruirne uno per tenerci al sicuro dairifugiati?,” ha detto uno dei cittadini di Neuperlach che ha poi aggiunto: ”nonabbiamo nulla contro l’ostello per rifugiati, la città in qualche modo deveriuscire a sistemare tutte le persone. Ma 160 ragazzi giovani faranno del rumoreconsiderevole e noi vogliamo continuare a vivere in pace. Mi sarei lamentato,anche se si fosse trattato della costruzione di nuovi campi sportivi”.

Altri abitanti di Neuperlach hanno dichiarato che, inrealtà, la principale preoccupazione è che il valore delle case possa crollarea causa della presenza del centro. Comunque, il muro è stato costruito e non èescluso che, essendo più alto di quello di Berlino, possa diventare “un’attrazione” e, una volta ricoperto diedera e rampicanti, meriti di essere esposto alla prossima Biennale.

Ovviamente, i curatori del padiglione non hanno responsabilitàper l’accaduto. Forse, però, tenuto conto che in guerra la propaganda èimportante, ma alla fine quello che conta sono le conquiste sul terreno, riservareun angolo alle “cattive notizie” nulla avrebbe tolto all’efficacia didattica eall’ottimismo propositivo della loro installazione.

2. Un ben più grave livello di scollamento tra dichiarazioni diprincipio e realtà si riscontra all’interno del progetto speciale realizzatodal Victoria and Albert Museum di Londra, con il quale la Biennale ha siglatoun accordo per l’allestimento di una sezione/padiglione dedicata alle artiapplicate. Il tema di quest’anno, unmondo di fragili parti, intende affrontare la questione della “copia” d’artenon solo come strumento didattico, ma come modo per “preservare” opere che per varieragioni, “dai cambiamenti climatici alle guerre”, sono a rischio di distruzione.Anche a prescindere dai risvolti inquietanti di tale approccio (significa forseche una volta fatta la copia di un’opera d’arte possiamo bombardare l’originalee gli umani che le stanno vicini?) uno dei manufatti esposti è unaagghiacciante dimostrazione del cinismo con il quale istituzioni, che sidefiniscono culturali, si impadroniscono, per trasformarli in merce, dei drammie delle sofferenze delle persone reali.

Si tratta del calco in scala 1:1 di una baracca dellacosiddetta giungla di Calais, che è stata scansionata in 3D e riprodotta in verolith,un materiale a base di perlite. Almomento della scansione, era il ricovero di legno, plastica e lamiera di DarAbu Said, un profugo dal Sudan che da quattro mesi vi abitava insieme a quattroegiziani. Tutti loro speravano di poter arrivare a Londra.

Secondo Sam Jacob, l’artista che ha ideato e realizzato ilcalco, l’installazione ha raggiunto due risultati. Da un lato, “portando lacrisi umanitaria e politica che colpisce il Medio oriente e l’Europa dentro la Biennale,ha aumentato la consapevolezza della crisi dei rifugiati”, dall’altro “usandomoderni strumenti digitali di salvaguardia e riproduzione, contribuisce aldibattito sulla riproduzione come forma di salvaguardia”.

Come è noto, prima della chiusura della Biennale,la giungla di Calais è stata rasa al suolo. Said non abita più lì e nullasappiamo di lui e dei suoi quattro coinquilini. Non risulta che il Victoria andAlbert Museum si sia attivato per procurare loro un permesso di soggiorno a Londrao che Sam Jacob abbia loro ceduto i diritti di autore per le foto dell’installazioneche “ha trasformato un alloggio di fortuna in una scultura monumentale”.

Nemmeno nella conferenza nel corso della quale ilcuratore del progetto Brendan Cormier, e Baratta hanno tracciato ilglorioso bilancio della collaborazione tra le due istituzioni e annunciatol’intenzione di proseguirla, è stato nominato Said, il cui ricordo si perderàfra i molti missing in action / dispersi in guerra. Ma, per nostra fortuna, ciresta il calco che porta il suo nome e che ormai ha lo status di opera d’arte.

3. Infine, la scuola diMakoko, un edificio di legnogalleggiante nella laguna di Lagos, le cui immagini sono riprodotte nelle piùprestigiose riviste di architettura del mondo, è l’emblema perfetto di unaBiennale i cui inviati speciali sembra siano stati dislocati ovunque, tranneche al fronte.

Il progettista, Kunlé Adeyemi, un architetto nigeriano chevive e lavora in Olanda, è stato insignito del Leone d’argento della Biennale che ha fatto arrivare viaacqua una copia in scala ridotta della struttura per ormeggiarla nel bacinodell’Arsenale.

In luglio, la scuola (quella vera, a Lagos) è statadistrutta dalle piogge torrenziali, in uno dei tanti disastri naturali cheflagellano gli insediamenti dei poveri. La stampa internazionale ha dato granderisalto al crollo, nonché al fatto che lacomunità aveva ripetutamente espresso preoccupazioni per la tenuta degliormeggi e da tempo, non potendo affrontare la situazione con le proprie scarserisorse, non mandava i bambini a scuola, temendo per la loro sicurezza.

Solo la Biennale non si è accorta di niente. Il 24 settembrel’architetto Adeyemi ha partecipato ad uno degli “incontri del sabato”, nelcorso dei quali alcuni degli invitati parlano al pubblico del loro lavoro. Ilcoordinatore della cerimonia, Pippo Ciorra, che scrive di architettura su giornali“di sinistra”, si è profuso in elogi e complimenti per la genialità dellatecnica costruttiva, ma del collassodella scuola nessuno ha detto niente. Se è chiaro che in ogniguerra, soprattutto se umanitaria, alcuni dispacci dal fronte non vengonodivulgati per non minare il morale delle truppe, nel caso di Makoko dire laverità non sarebbe stato una manifestazione di disfattismo. Al contrario,chiedersi se il denaro speso perinstallare la replica nelle acque dell’Arsenale, al fine di promuovere l’immagine del progettista e delladitta costruttrice, avrebbe potuto essere impegnato per la manutenzione e ilconsolidamento della scuola, ci avrebbe aiutato a non distogliere l’attenzione dalla comunità dellalaguna di Makoko e dar voce al suo diritto a riavere la scuola per la qualeloro ed i loro bambini si sono già lasciati fotografare.

Il silenzio della Biennale, invece, è una drammatica conferma dell’abisso che separai discorsi sulle opere di architettura, che riempiono riviste che mai gliutilizzatori di tale opere leggeranno, e il mondo reale. Un ben modestorisultato per gli organizzatori che hanno scelto come logo “la vecchia signorache in cima sulla scala guarda avanti a sé”. Forse la vecchia signora (e noicon lei) farebbe bene a girarsi eguardare indietro, in basso, a terra.

eddyburg dalla Biennale di Architettura di Venezia. L'attenzione è rivolta ai padiglioni di Stati Uniti e Portogallo. Il tema è la mistificazione: da messaggio culturale a messaggio pubblicitario.

Nelle fiere commerciali, l’allestimento dei singoli padiglioni ha come obiettivo la diffusione di un messaggio pubblicitario che, magnificando le virtù delle ditte espositrici, aumenti l’appetibilità sul mercato dei loro prodotti. La propaganda è una componente essenziale di tali eventi, ma i visitatori, nonché potenziali acquirenti, ne sono consapevoli.

Meno agevole è individuare il messaggio veicolato dalle esposizioni che si autodefiniscono culturali e hanno come “missione” dichiarata la promozione di conoscenza. Nel caso della Biennale, inoltre, bisogna distinguere fra la sezione curata dal direttore ed i padiglioni nazionali che, essendo di esclusiva competenza dei rispettivi stati, variamente interpretano il tema generale, con il risultato che, accanto a resoconti più o meno accurati e alle legittime soggettive interpretazioni, non mancano le manipolazioni di fatti e vicende storiche. Quest’anno, i due padiglioni dove la distorsione od omissione delle informazioni è più palese sono quelli degli Stati Uniti e del Portogallo, entrambi dedicati a progetti e interventi di “rigenerazione” urbana.

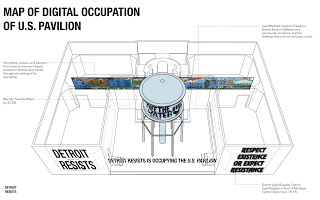

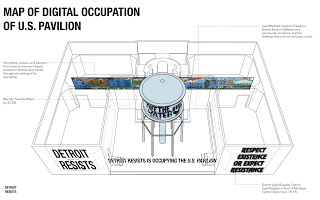

“The architectural imagination” è il titolo del padiglione statunitense. Le curatrici, scelte dal Dipartimento di Stato, hanno incaricato dodici grandi studi di elaborare proposte per “rigenerare quattro aree derelitte di Detroit, parlando con le comunità locali”, e preparare programmi per il futuro della città che “riflettano quello che hanno imparato dai cittadini”. Tale approccio ha suscitato critiche e contestazioni. In particolare “Detroit resists”, un gruppo di attivisti, artisti, architetti, cittadini che lavorano per una città “inclusiva, giusta e democratica”, sostiene che “il padiglione sia strutturalmente inadeguato ad affrontare la catastrofe di Detroit e collabori alla distruzione in corso della città”.

Usando il termine “speculazione” nella duplice accezione di esplorazione teorica e di vantaggioso investimento immobiliare, Detroit resists intende mettere in luce il legame tra “le stravaganti immagini e la violenza dell’urbanistica dell’austerità che ha prodotto spostamenti forzati di abitanti e espropri, ed ora usa il campo urbano che essa stessa ha creato come sito per speculare sull’immaginazione”. Per questo, il giorno dell’inaugurazione della Biennale, Detroit resists ha organizzato una “occupazione virtuale” del padiglione, sovrapponendo a quelle ufficiali altre immagini, fra le quali spiccano la torre dell’acqua, simbolo dell’iniquità degli sgomberi delle abitazioni e della sospensione della fornitura alle famiglie che non possono più sostenerne il costo, e l’ammonimento “respect existence or expect resistance”.

La stampa italiana ha molto elogiato il padiglione e ignorato le proteste. L’approccio “partecipatorio” è stato particolarmente apprezzato dal Manifesto, un cui collaboratore, Pippo Ciorra, è membro della giuria della Biennale di quest’anno. Scrive, ad esempio, Emanuele Piccardo (28 maggio 2016) «il padiglione risponde in modo visionario al fronte contemporaneo della progettualità… pone la questione del riuso delle aree industriali attraverso lo sguardo visionario e formalista dei dodici architetti invitati …. che hanno lavorato con le comunità locali e con le organizzazioni non profit».

Il Portogallo non possiede un proprio padiglione all’interno dei recinti della Biennale e ogni edizione affitta degli spazi in città. La sede di quest’anno è il piano terreno di un edificio progettato da Alvaro Siza in Campo di Marte alla Giudecca.

Campo di Marte era un complesso di edilizia popolare costruito tra il 1920 ed il 1921 “in posizione saluberrima vicino al margine lagunare” dove, per mezzo secolo, hanno abitato famiglie di lavoratori a basso reddito, finché, all’inizio degli anni ’80, il comune e l’istituto per le case popolari “nella necessità di adeguare il proprio patrimonio edilizio a Venezia al modello di vita attuale” hanno deciso di demolirlo. Nel 1983 è stato indetto un concorso internazionale per la ricostruzione, nel cui bando si raccomandava ai progettisti di ”fare evolvere la situazione urbanistica della zona… farla corrispondere alla dinamica sociale dell’area”.

Al vincitore Alvaro Siza vennero affiancati altri tre architetti fra cui Aldo Rossi, direttore della Biennale di Architettura del 1985 e del 1986. Trent’anni sono trascorsi, gli archi e colonne di Rossi sono stati completati, ma l’edificio di Siza non è finito e la parte costruita non sembra molto accogliente. All’interno degli alloggi si lamentano infiltrazioni e umidità, aggravata dal divieto di stendere biancheria all’esterno, probabilmente per non sciupare le fotografie delle riviste di architettura. Mentre il Comune e l’ATER, azienda territoriale per l’edilizia residenziale che ha sostituito l’Istituto per le case popolari, si rinfacciano le responsabilità del ritardo, l’auspicata evoluzione della zona è

puntualmente avvenuta; gli abitanti sono stati cacciati e la Giudecca è diventata terra di appetibili investimenti, che le agenzie immobiliari pubblicizzano come una sorta di Brooklyn da dove si vede Manhattan.

La mostra è un caso esemplare di come il rinnovo urbano/umano venga raccontato dal fronte dei vincitori. Ingannevole fin dal titolo, Campo di Marte 1983/2016, che fa iniziare la vicenda dalla data del concorso di architettura rimuovendo la storia precedente, l’esposizione si concentra nell’esaltazione dell’afflato partecipatorio del progettista, molte le immagini di Siza a cena con gli indigeni, e della sua “capacità di inserirsi nella lunga tradizione dell’edilizia popolare veneziana”.

Durante i sei mesi di apertura della Biennale i lavori sono stati ripresi e sul rivestimento delle impalcature giganteggia la scritta “Neighborhood, where Alvaro meets Aldo”, involontaria conferma dell’atteggiamento autoreferenziale di architetti che credono che i quartieri servano a chiacchierare fra di loro.

I curatori del padiglione hanno organizzato l’allestimento in collaborazione con l’Ater, e si dice si stiano adoperando per far raggiungere un accordo, i cui costi pubblici non sono chiari, tra le ditte e le istituzioni coinvolte per completare l’edificio, costruire la fontana e la piazza disegnate da Siza, nonché per creare nell’area un padiglione stabile per il Portogallo. “Ci voleva il Portogallo per finire un’opera incompiuta a Venezia”, è il commento compiaciuto del Corriere della Sera (22 maggio 2016), mentre la Biennale, sbarcando sul fronte della Giudecca, stabilisce un avamposto per la conquista di un altro pezzo di città .

Il Post online, 20 settembre 2016

Molto era lecito attendersi dalla Biennale di Architettura del cileno Alejandro Aravena, fresco

premio Pritzker e noto non già come ideatore di arditi grattacieli e costosissimi musei, bensì come attento rammendatore di periferie ed esperto di edilizia sociale, nonché inveterato fautore dell’idea di architettura come bene pubblico. Ed è un fatto che la mostra di quest’anno (a Venezia dal 28 maggio al 27 novembre) – che segue quella di Rem Koolhaas del 2014, più orientata sull’analisi degli elementi primari dell’architettura, dalle porte alle finestre ai muri (un analogo approccio, anche se in sedicesimo, era nella recente e godibile

Architecture as Art all’Hangar Bicocca di Milano) – segni una rottura rispetto alle tante edizioni in cui il concettualismo di cervellotiche fantasie metteva il visitatore dinanzi a opere di fatto indistinguibili dalle installazioni della

Biennale di arte contemporanea, o peggio a faraonici progetti che talora

coprivano indicibili affari. Più che porre interrogativi, come David Chipperfield nel suo

Common Ground del 2012, Aravena è tutto orientato sulle possibili soluzioni, che declina sulla falsariga di alcuni temi maggiori negli spazi dell’Arsenale e del Padiglione centrale ai Giardini.

Tra questi temi richiamo: l’impiego di materiali del luogo (il bambù in Messico e in Corea, il legno in Ecuador e Thailandia, il travertino in Cile…; per non parlare dell’architettura interamente “di riciclo” di Alexander Brodsky in Russia); il rispetto delle tradizioni costruttive locali (spiccano fra gli altri i casi di Fuyang in Cina e soprattutto le realizzazioni di Anupama Kundoo in India); il recupero e la rifunzionalizzazione di edifici abbandonati (Souto de Moura a Braga), ma anche di materiali di scarto (notevole il progetto di Hugon Kowalski per le discariche di Mumbai, ma già subito al principio il visitatore è accolto da un’ominosa stanza ingombrata dai montanti d’acciaio dismessi dalla Biennale d’Arte 2015); la centralità del progetto abitativo all’interno di una specifica comunità (dall’inurbamento dei pastori mongoli a Ulan Bator alle difficili periferie della Lisbona della crisi ridisegnate da Inês Lobo; ma interessante è anche il disegno di Alexander d’Hooghe per un mercato per gli immigrati a Bruxelles, e, in un altro contesto, le pratiche di confronto continuo con la comunità locale promosse dal Rural Studio in Alabama). Insomma, un trionfo di principi eticamente nobili, e un rigetto dell’architettura spettacolare e fine a se stessa (dall’Istituto Veneto, all’Accademia, occhieggia

par contre una

mostra dedicata alla compianta

Zaha Hadid).

Ora, non vi è dubbio che quanto si perde in spettacolarità in questa Biennale si guadagna invece nella pregnanza di molte delle soluzioni esposte, con alcune punte di assoluto interesse, come i diversi approcci al problema dei migranti (dai campi profughi del Sahara Occidentale alle soluzioni per i rifugiati in Germania proposte dallo Studio Bel di Berlino), le idee per agevolare l’accesso all’istruzione (le scuole “all’aperto” delle Ande e della foresta Amazzonica; la scuola galleggiante di Kunlé Adeyemi in Nigeria; i progetti di François Kéré in Burkina Faso o di Anna Heringer in Bangladesh; la rete di scuole di Luyanda Mpahlwa in Sudafrica), il fiorire di progetti cinesi volti a recuperare le tradizioni abitative indigene lungamente represse (per lo più a vantaggio dell’urbanizzazione forzata nei tristi palazzoni delle metropoli), o le mille sfide per il recupero del tessuto sociale e civile nelle città più problematiche del Sudamerica, dalle favelas di Asunción a quelle di Lima e Medellín. Non solo: colpisce vedere come diversi padiglioni nazionali si mantengano strettamente nel solco dei principi indicati dal curatore, a cominciare proprio da quello cinese (tutto dedicato alle pratiche abitative tradizionali, anziché – come accade di norma – ad avveniristiche proiezioni nel futuro), quello statunitense (che propone timidi tentativi di ricostruzione delle parti abbandonate di Detroit) e quello italiano (una selezione di 20 realizzazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche in diversi luoghi della Penisola, tutte accomunate da un denominatore di aderenza all’ambiente e di uso comunitario); e in fondo anche Austria, Finlandia e Germania, con la loro viscerale e preoccupata attenzione al destino dei migranti, affrontano dinamiche urbane che hanno un risvolto socio-politico primario. Se meritano menzione, fra gli altri, anche lo studio della controversa storia di Manila nel padiglione filippino, e soprattutto la sofisticata e commovente riflessione sullo spazio abitativo dei malati di Alzheimer proposta dall’Irlanda, nulla però vale quanto il padiglione polacco, che per la prima volta dedica attenzione esclusiva ai volti e alle storie di chi materialmente costruisce gli edifici, dunque ai muratori, alle loro vite, alle loro condizioni di lavoro.

Ma proprio alla luce di questa lodevole novità di principio della Biennale di Aravena, non si può non segnalare da un lato qualche stonatura, dall’altro un’occasione perduta. Le stonature cadenzano il percorso espositivo in modo talora sorprendente, e a tratti rischiano di compromettere la credibilità del filo conduttore: cosa c’entra con il discorso qui perseguito la faraonica – e nemmeno recentissima – ristrutturazione dello spazio di Punta della Dogana ad opera di Tadao Ando per conto del magnate francese Pinault (si arriva perfino a proporre un’apologia delle colonne con cui l’archistar giapponese voleva immortalare all’esterno il proprio passaggio, e che un’avveduta mobilitazione popolare fortunatamente seppe sventare)? Era proprio necessario dedicare un’immensa sala agli esperimenti luministici di Jean Nouvel per il controverso Louvre di Abu Dhabi? E perché celebrare in questo contesto certi progetti di habitués della Biennale – le contorsioni di Herzog & de Meuron, gli instabili cubetti di Richard Rogers, le incerte pianificazioni di Kazuyo Seijima in Giappone, l’aeroporto per droni in Rwanda di Norman Foster, o il centro visitatori di un museo sudanese di David Chipperfield? In più d’un caso la spiegazione esiste: chi voglia avere una precisa visione delle dinamiche finanziarie e d’interesse che si muovono alle spalle di quanto ci viene proposto (a cominciare dal ruolo della Rolex e di Deutsche Bank, profumati sponsor delle ultime Biennali di Architettura), farà bene a leggere le analisi di Paola Somma sul sito eddyburg, che si pongono in feroce antitesi rispetto al “capitalismo compassionevole” di questo tipo di mostre, e ne mettono in dubbio alcuni assunti fondamentali (per es. l’ineluttabilità dell’inurbamento di enormi masse umane, o la credibilità dell’“imperialismo umanitario”); comunque la si pensi, si potrà per esempio prendere con maggior cautela la gragnuola di statistiche e di analisi offerte dal padiglione speciale Conflicts of an Urban Age, dedicato al tumultuoso sviluppo urbano di alcune delle più grandi metropoli del mondo, scelte e presentate secondo criteri forse non del tutto limpidi.

Infine, si può parlare di occasione perduta nella misura in cui le lunghe didascalie che accompagnano i progetti si intrattengono per lo più sempre sulle medesime questioni generali (non sono l’unico a sentire a tratti fastidio per una retorica pur teoricamente condivisibile), e raramente illustrano con chiarezza – al di là dei moventi ideologici – un fattore centrale, ovvero come le varie iniziative architettoniche e/o urbanistiche si siano concretamente sviluppate, quali soggetti pubblici e/o privati le abbiano promosse, ideate e finanziate, e quale sia o sia stata la ricaduta sulla società del luogo. È per esempio interessante contemplare un video sulla rinascita urbanistica e sociale di certi quartieri di Medellín e sulla creazione di uno spazio pubblico in loco, ma poi uno va alla Mostra del Cinema, vede Los nadie di Juan Sebastián Mesa (peraltro premiato nella Settimana Internazionale della Critica), e si domanda come stiano insieme le due cose. Tatiana Bilbao e altri lavorano sugli spazi vuoti di Città del Messico: ma qual è l’atteggiamento del potere (quello legittimo e quello de facto: si pensi alla Zona di Rodrigo Plá) dinanzi a simili iniziative? Lo stesso vale per es. per la riqualificazione di una pericolosa zona di Durban curata da Andrew Makin, o per le delicate esperienze di Al Borde in Ecuador. O ancora: in più d’un caso si mostrano i limiti dell’“edilizia sostenibile” intesa in senso ortodosso (la sua scarsa durevolezza, messa in luce dagli svizzeri Christ & Gantebein; la sua inerente fragilità, studiata da Michael Braungart), ma non ci si spinge a mettere in questione il concetto stesso e le più profonde implicazioni del suo sbandieramento.

Marginale, ma come sempre non del tutto assente, Venezia. Sull’importanza che le Biennali di Architettura hanno avuto per illustrare, legittimare e preparare l’assalto speculativo a Venezia, disponiamo ormai di una cronistoria precisa, ancora una volta a cura di Paola Somma (Mercanti in Fiera, Corte del Fóntego 2014). Quest’anno, se l’Istituto svedese propone la città lagunare come modello che va oltre la modernità (celebrando anzitutto il suo sapiente utilizzo del legno), d’altra parte i riflettori sono puntati su Marghera: “Up! Marghera on Stage” propone il Padiglione Venezia, sollecitando giovani architetti under35 a proporre soluzioni per il grande malato della Laguna, recentemente oggetto anche delle cure di Renzo Piano e del suo gruppo di giovani architetti. Un malato destinato – sotto gli auspici del primo sindaco di Venezia laureato in architettura – a risorgere come una “nuova Manhattan” sotto il peso di torri e grattacieli: in barba a tutti gli slogan caritatevoli.

.

Quest’anno, all’interno del recinto della Biennale, oltre ai padiglioni nazionali sono stati allestiti i padiglioni di due multinazionali: Rolex, sponsor dell’intera manifestazione, la cui filosofia è perfettamente riassunta nello slogan che campeggia su un manifesto pubblicitario “un Rolex non cambierà il mondo, lasciamo questo compito a chi ne indossa uno”, e Deutsche Bank, che ha finanziato l’allestimento della sezione “Conflicts of an Urban Age” e la relativa conferenza, svoltasi il 14 e il 15 luglio, entrambe curate dalla London School of Economics. Alla cerimonia di apertura dell’esposizione, il rappresentante di Rolex era sul palco accanto al presidente Paolo Baratta e al direttore Alejandro Aravena, mentre la conferenza Shaping Cities è stata inaugurata, oltre che da Baratta e da Ricky Burdett, professore alla LSE, da Paul Achleitner, presidente del consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank.

In cambio della loro munificenza, ai due benefattori è riconosciuto un ruolo attivo e non solo una presenza simbolica. Se l’influenza di Rolex si manifesta soprattutto nella scelta di alcune archistar, gli invitati eccellenti la cui partecipazione è irrinunciabile per il “ritorno di immagine” che spetta allo sponsor, quella di Deutsche Bank è forse meno evidente, ma più pervasiva, e bene illustra il crescente potere delle istituzioni finanziarie di dettare (anche) l’agenda urbana e di cooptare università, liberi pensatori, amministratori locali al fine di renderne più facile l’attuazione.

La collaborazione tra London School of Economics e Deutsche Bank risale al 2004, quando Burdett chiese un finanziamento per organizzare una conferenza a Barcellona. Da allora il legame tra le due istituzioni si è sempre più consolidato e la banca, tramite la Alfred Herrhausen Gesellschaft, la fondazione culturale che porta il nome del suo direttore morto nel 1989, in un attentato le cui circostanze non sono mai state del tutto chiarite, ha fornito appoggio costante ai programmi di Burdett. In particolare sostiene il centro di ricerca LSE Cities, la cui “missione è studiare come le persone e le città interagiscono in un mondo che si urbanizza rapidamente” e ne finanzia le conferenze per divulgare “nuovi modi di pensare e costruire le città dove nel 2050 vivrà il 70% della popolazione mondiale”. Le conferenze, che ogni anno si tengono in una diversa città, hanno tutte il titolo Urban Age, una dizione che, evocando il sistema di periodizzazione pseudoscientifico, secondo il quale le “età” del genere umano si succedono l’una all’altra- età della pietra, del bronzo, del ferro- cerca di dare alla cosiddetta “età della città” un’aura di naturale inevitabilità.

Nel 2006 Burdett è stato nominato direttore della decima Biennale di Architettura, alla quale ha dato il titolo “Città. Architettura e Società” e vi ha esposto i risultati delle indagini di LSE Cities su sedici grandi agglomerati urbani. Ne è seguito un decennio di successi accademici e di fruttuosa collaborazione professionale con gli amministratori di molte importanti città. Ad esempio, è stato consulente del sindaco di Londra Boris Johnson e coordinatore della ristrutturazione urbana attuata in occasione delle Olimpiadi del 2012 ed è stato convocato dal sindaco Marino per organizzare Roma 2025.

Delle città prese in considerazione nel 2006, cinque compaiono anche nella mostra ospitata dalla Biennale di quest’anno: Mumbai, Città del Messico, San Paolo, Cairo e Istanbul. Fra le asiatiche, è scomparsa Tokio, sostituita da Shanghai, Guangzhou, Bangkok e Ho Chi Minh City e mancano tutte le città europee, con eccezione di Londra. In Africa, al posto di Johannesburg, ci sono ora Addis Abeba, Kinshasa e Lagos.

A parte “la velocità dell’urbanizzazione”, non sono espliciti i criteri con i quali le città, o per meglio dire le megalopoli, vengono selezionate. E’ certo, però, che in tutte esistono progetti per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali- metropolitane, tunnel, autostrade- ai quali Deutsche Bank partecipa.

Come ha detto Achleitner, che in passato ha lavorato per Goldman Sachs, Bayer, Henkel, Siemens e altri grandi gruppi finanziari, non solo la banca considera Urban Age un suo “flagship project” ma “l’urbanizzazione sostenibile” è una delle questioni cruciali verso le quali si concentra l’attenzione della fondazione Herrhausen, che rappresenta il “forum internazionale” all’interno del quale investigare e dibattere i temi più rilevanti a livello globale.

In realtà, alla conferenza della Biennale, tale auspicato dibattito non c’è stato. Studiosi di grande prestigio, da AbdouMaliq Simone a Saskia Sassen da Rahul Merhotra a Richard Sennett, hanno suggerito punti di vista problematici, altri oratori hanno perentoriamente richiesto “infrastrutture per la crescita” e ”spazio per l’espansione urbana”, altri infine hanno riduttivamente parlato dell’urbanizzazione come di un problema di design. Tra questi Burdett, che ha ripetutamente evocato il conflitto tra urbanistica “dal basso” e “dall’alto” in termini di tipi edilizi, di forma e dimensione dei lotti, di disegno di reti stradali e distributive e Joan Clos, direttore di UN Habitat, che nelle considerazioni conclusive della conferenza ha ricordato che la “politica dell’urbanizzazione spetta agli stati nazionali” e che le Nazioni Unite non possono imporla, ma solo aiutare a “pianificarla bene”. In altre parole UN Habitat può, come in effetti fa, insegnare agli urbanisti a “preparare” la terra da liberare e consegnare agli investitori, e incoraggiare le scuole di architettura ad addestrare generazioni di tecnici a “disegnare” questo esproprio su scala mondiale.

Nel suo discorso di commiato finale Ute Weiland, membro del consiglio di amministrazione della fondazione Herrhausen, con toni da perfetta padrona di casa ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dello splendido evento e ha preannunciato il prossimo che si svolgerà in Africa.

Del fronte africano, Deutsche Bank può vantare un’esperienza secolare. Ha, infatti, finanziato l’occupazione coloniale tedesca sia dell’Africa orientale, Rwanda, Burundi e Tanzania, che di quella sud occidentale, Namibia, anticipando i capitali per la costruzione di ferrovie e per le attività di estrazione mineraria. Le modalità di questi aiuti umanitari ante litteram, da tempo documentate da accurate ricerche storiche, sono state di recente anche oggetto di vertenze giudiziarie. Nel 2001, ad esempio, alcuni membri della tribu Herero hanno citato in giudizio il governo tedesco ed una serie di società, tra le quali Deutsche Bank, con l’accusa di genocidio in relazione alle attività minerarie svolte in Namibia all’inizio del novecento. L’azione è rimasta senza esito e, piuttosto che riconoscere qualsiasi responsabilità, il governo tedesco si è impegnato ad aumentare gli investimenti per la modernizzazione del paese. Uno degli argomenti usati per respingere le accuse è stato che i reati devono essere valutati in base al contesto in cui si sono verificati e che, siccome all’epoca dei fatti il termine genocidio neppure esisteva, di genocidio non si può parlare. Solo Il 14 luglio, lo stesso giorno della conferenza alla Biennale, il portavoce di Angela Merkel ha detto che il governo tedesco chiederà ufficialmente scusa alla Namibia. Si tratta ovviamente di una casuale coincidenza temporale, è comunque auspicabile che Deutsche Bank ne informi le truppe già dislocate sul fronte dell’occupazione neocoloniale.

Vorrei mettere in evidenza l’importanza del lavoro in rete tra Enti Pubblici specie riguardo a temi rispetto ai quali i comuni difficilmente dispongono di molte risorse: le poche che ci sono vanno quindi ottimizzate. In secondo luogo illustrerò brevemente le azioni messe in campo dal comune di Rivalta insieme ad altri comuni sul fronte dell’accoglienza e integrazione dei migranti.Infine vorrei sottolineare la necessità di rivedere il sistema complessivo italiano in merito all’accoglienza.

La Pace: dovere dell'amministrazione pubblica

Penso che il dovere dell’Amministrazione Pubblica sia di offrire ai propri cittadini occasioni di incontro e di approfondimento, perché una miglior conoscenza permette di vincere i timori di ciascuno. Stimolare i cittadini a un impegno concreto sul piano della solidarietà deve essere un dovere istituzionale e occuparsi istituzionalmente di pace significa che non si tratta di buone azioni dipendenti dal “buon cuore” di un Sindaco pro tempore, bensì di un piano di interventi coordinati e produttivi sia sul territorio del comune sia nelle realtà con cui si coopera. Insomma governare una città non significa occuparsi unicamente delle sue necessità immediate e materiali (luce, strade, servizi…) perché la città è un organismo vivo e complesso che deve avere relazioni altrettanto vive e complesse.

Siamo convinti che la pace non sia “solo” assenza di guerra ma che si basi su una distribuzione più equa delle risorse, che sia uno stile di vita, un modo collettivo di intendere le relazioni umane; già Capitini sostenne che le città possono e devono impegnarsi, nella certezza che ogni passo, anche il più modesto, costituisce un elemento importante per raggiungere l’obiettivo di un mondo più giusto e più bello.

Rivalta sta cercando di rendere concrete queste affermazioni in particolare sul piano dell’accoglienza dei migranti.

L’ importanza del lavoro in rete

Circa 20 anni fa Rivalta ha fondato con altri 15 comuni della provincia di Torino, il Coordinamento comuni per la pace (per brevità lo citiamo con l’acronimo Co.Co.Pa). Ora riunisce 30 comuni della provincia ed ha diverse collaborazioni con la Regione Piemonte ed è impegnato sui seguenti fronti:

- promozione cultura di pace

- proposte di percorsi di educazione alla pace

- progetti di cooperazione decentrata gestiti da reti tra comuni

- promozione della cultura della cooperazione

- valorizzazione del know how enti locali. in ambito di concertazione e di progettazione partecipata

Il cammino è ancora lungo:

- pochi enti locali hanno maturato il dovere istituzionale di cooperare, di accogliere, di integrare che nasce da una lettura attenta e lungimirante dei bisogni e delle realtà dei nostri territori

- occorre investire sulla formazione del personale politico e amministrativo

- occorre individuare con chiarezza gli obiettivi progettuali

- occorre crescere nella capacità di coprogettare con le organizzazioni non governative e le cooperative, uscendo dal ruolo riduttivo di enti finanziatori che delegano in toto progettazione e realizzazione

- è fondamentale il ruolo di indirizzo e controllo dei comuni nei confronti dei progetti di accoglienza

L’esperienza di Rivalta di Torino - Il progetto Sprar

Con altri 4 comuni, riuniti in un consorzio per i servizi socio assistenziali, Rivalta ha presentato un progetto Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), finalizzato all’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, che è stato approvato e verrà finanziato dal Ministero degli Interni.

Il progetto ha consentito di affidare, con un bando pubblico, a due cooperative la gestione delle problematiche dell’accoglienza, tra cui quella più delicata è l’individuazione di alloggi per i quali si stipuleranno regolari contratti di affitto, intestati alle cooperative, con i fondi assegnati dal Ministero degli Interni

I fondi del progetto sono poi destinati ad attività di apprendimento della lingua italiana e di inserimento nel tessuto sociale dei nostri territori, all’attivazione di borse lavoro, con l’obiettivo di accompagnare i rifugiati verso un’autonomia economica e sociale: in questo quadro sarà importantissimo l’apporto di volontari e associazioni che vogliano mettere a disposizione un po’ del loro tempo per aiutare il conseguimento di tale autonomia

Con questo progetto di accoglienza e integrazione, il nostro comune vuole continuare il percorso già avviato negli anni scorsi con i migranti dell’emergenza nord Africa che sono rimasti sul nostro territorio, con quelli accolti con un altro progetto Sprar in partenariato con il comune di Avigliana e con quelli affidati dalla Prefettura a una cooperativa con cui il comune, insieme alla Prefettura, ha firmato un protocollo di intesa per il volontariato di restituzione.

C

he cosa è il volontariato di restituzione

Nelle ultimi mesi i nostri cittadini hanno visto gruppi di africani lavorare con i nostri volontari civici per il decoro del nostro comune; altri ci aiutano nella distribuzione della posta interna al comune, altri sono entrati a far parte di un coro e del gruppo di danze popolari per condividere anche i momenti di piacere: è un modo per entrare a far parte della comunità apportando un contributo concreto e volontario in una cornice di pace e amicizia.

Criticità del sistema di accoglienza in Italia

L’Italia sta investendo risorse economiche ed umane a fronte degli arrivi e degli sbarchi utilizzando fondamentalmente:

- i centri di accoglienza (CIE: Centri d’identificazione ed espulsione [sic])

- lo smistamento tramite le Prefetture formando per lo più grandi gruppi affidati a cooperative che devono dimostrare di avere strutture e capacità di accoglienza ma che spesso, a causa degli alti numeri, si limitano al soddisfacimento dei bisogni primari e l’assistenza ai percorsi legali per la richiesta di asilo

- i progetti Spar. gestiti dal Ministero degli Interni che riguardano gruppi di minore dimensione e finalizzati all’integrazione.

Purtroppo il dialogo tra questi varie realtà è assai scarso, mentre sarebbe indispensabile avere un maggior raccordo tra la prima accoglienza di urgenza e i processi di effettiva integrazione che necessariamente possono avvenire solo operando su piccoli gruppi distribuiti nei numerosissimi comuni italiani

Il Co.Co.Pa ha tempo fa sottoscritto un appello per la chiusura dei CIE che ho fornito agli organizzatori.

Circa la connessione tra i percorsi delle Prefetture e il sistema Sprar è mia profonda convinzione che occorrerebbe dirottare verso di esso le persone inizialmente accolte con gli appalti delle prefetture, procedendo a un progressivo e continuo “assottigliamento” e ricambio dei grandi gruppi e consentendo,con le risorse dello Sprar un effettivo percorso di integrazione e conseguimento dell’autonomia grazie al raccordo tra amministrazioni e realtà associative del territorio.

Insomma occorre passare dall’assistenza all’integrazione.

RIVALTA: A NETWORK OF CITIES FOR HOSPITALITY

Thank you forthis opportunity. I apologize if I’m going to read my speech, but my English isnot so fluent.

I would like tohighlight the importance of working in networks among different PublicAdministrations, over all about themes with a low level of economicavailability.

In the secondpart of my speech I’ll describe some actions that we are carrying out inRivalta Municipality

In conclusionI’ll suggest some considerations about the Italian migrants system

Peace and Public Administrations

I think that aPublic Administration has to offer citizens some knowledge opportunities,because a better knowledge of the problem allows them to overcome suspicions.

Both motivatingcitizens to a concrete solidarity engagement and committing the Administrationresources have to be considered institutional duties and not good actions dependingon the charity and good heart of a temporary Major.

Peace on theplanet is not only and “simply” the absence of war: peace is a more equaldistribution of resources, it is a lifestyle, it is a collective way tointerpret human relationships.

What we are doing in Rivalta

Rivalta istrying to translate these statements in a concrete engagement even for migrantshospitality.

About 20 yearsago, Rivalta founded with 15 other Municipalities a network, named“Coordination of Municipalities for peace” (for the sake of brevity we’ll callit CO.CO.PA.). Now we have 30 Municipalities in the province of Turin and wehave many cooperations with the Regional Government of Piedmont.

Our main goalsare:

- To promote peace culture in schools and among our citizens

- To realize decentralized cooperation projects

- To care for staff training in these topics

- To cooperate with NGOs and with cooperatives working in these fields

- To promote the guidance and control role of an Administration in migrantshospitality and cooperation projects

Furthermore, Rivaltais included in a social Welfare Consortium whose aim is to give answers to issuesof social weakness.

With other 4Administrations of this Consortium, we are realizing a project approved by theItalian Ministry ofInternal Affairs. Its acronym is S.P.R.A.R., which wecan translate as Service for the protection of asylum seekers and refugees.

The project has made itpossible to entrust, by means of a public announcement, to two cooperatives themanagement of the reception problem, including the most delicate issue, namelythe finding of an accommodation, for which regular rent contracts are issued, paidfor by the cooperatives, with funds allocated by the Ministry of InternalAffairs.

The project funds areallocated to Italian learning programs and to integration programs into thesocial activities of the various territories, to the activation of employmentgrants, with the objective that refugees might reach economic and socialautonomy.

In this framework, thecontribution of volunteers and associations wishing to devote a bit of theirtime to help the achievement of such autonomy, will be very important.

With this project forhosting and integration, our Municipality wishes to continue the path already followedin recent years with the emergency of North African migrants who have remainedon our territory.

Also, with the people whohave arrived with another S.P.R.A.R. projectin partnership with the Municipality of Avigliana and with those entrusted bythe Prefecture to a cooperative, with which the Municipality has signed amemorandum of agreement for voluntary return. The latter consists in socialworks of public utility done by the refugees for the hosting community.

The Italian migrant systeme: not so good

Coming now to theItalian system, in response to the migration flows Italy is investing manyeconomic and human resources with utterly unsatisfying results.

We have:

- Centers of shelteringfor the first hospitality (that in Italy we call C.I.E.).

- attribution to theprefectures of migrants, mostly in large groups

- public announcements,by which the prefectures entrust the management of migrant groups to the cooperatives:the latter then have to prove that they have facilities and reception capacity,but often, because of the high numbers, they limit themselves to satisfy thevery basic needs and to provide assistance for legal procedures concerning the applicationto the right of asylum.

- Furthermore there arethe S.P.R.A.R. projects (as I have mentioned before), managed by the Ministryof Internal Affairs: they are taking care of smaller groups and of the proper integration of people.

Unfortunately, thedialogue between these various institutions is very sporadic, while it would beessential to have a tighter link between the first emergency reception and theactual integration process which can necessarily be achieved only by working insmall groups proportionally distributed throughout the many Italian Municipalities.

Because of the inadequatelife conditions and of the excessive lenght of the time spent in the CIE camps,the CO.CO.PA. has recently signed an appeal for the closure of the CIE centers.I have provided this to the organizers because it’s too long to describe it here.

As to the connectionbetween the procedures of the Prefectures and the S.P.R.A.R. system, it is mydeep conviction that we should send off to the S.P.R.A.R. the people initiallywelcomed by procurements of the Prefectures. This, in order to proceed to a gradualand ongoing "thinning" of larger groups and their gradualreplacement, as well as to kick off through the S.P.R.A.R. resources an actualpath of integration and autonomy, thanks to the link between the administrationsand the territorial associations.

So it is compulsory toshift from assistance to integration.

Thank you for yourattention.

Da un'ode a un campione del calcio a un'exursus storico dell'immigrazione/integrazione in Germania, da una mostra berlinese ricca di insegnamenti alla Biennale di architettura di Venezia, dalla vita letterario nella Germania di oggi alla minaccia della "paura": segmenti di una vicenda in atto, che condizionerà il nostro futuro. Il Post online, luglio 2016

Boateng contubernale dei celesti / come zeus adirato i suoi fulmini / tu feroce hai scagliato / con tuono e polpaccio tremante / la palla di fuoco dal piede ardente / dentro la rete dei telchini / come se avessi trafitto il loro cuore / recintato gli slovacchi avevano / le punte dei capelli ritte un tempo / smorfie di diavoli emersi / dalle estreme profondità dei boschi / ora si dimenavano come pesci ornamentali / sul prato asciutto che non aveva / più buchi nei quali potessero / acquattarsi i peggiori / dei loro incubi si avveravano / come se non si fossero da tempo / bruciati sulla pelle / se avessero visto il terrore solo / l’uno nelle braccia dell’altro / sarebbero rimasti a casa / questi tremendi esseri fiabeschi / poco prima del pianto / sono scappati via dall’uomo / nero via di nuovo nel loro occidente / nel quale il sole può sempre e solo / tramontare mentre noi / partita dopo partita nella tua luce / resistiamo jérôme tu figlio / degli dèi

Quest’ode a Jérôme Boateng, il cui tiro vincente ha aperto il 3-0 con il quale la Germania ha superato la Slovacchia negli ottavi di finale, è apparsa sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il 28 giugno scorso: l’autore è il drammaturgo e scrittore Albert Ostermaier, unico poeta compiutamente “pindarico” della letteratura tedesca contemporanea, che ha dedicato tra l’altro una raccolta ai Mondiali del Brasile (Cambio d’ala, 2014) e una profetica “Ode a Manuel Neuer” all’abilità nel parare i calci di rigore.

La scelta di Boateng – pilastro della difesa dopo la defezione di Hummels – non è forse casuale: oltre a rappresentare una pedina insostituibile nella squadra di Loew (la débâcle nella semifinale contro la Francia è arrivata pochi minuti dopo la sua uscita per infortunio), il difensore di origine ghanese appartiene infatti alla pattuglia dei giocatori che rendono questa una delle nazionali più “MultiKulti” della storia tedesca – insieme a Khedira, Mustafi, Can, Özil, Mario Gomez, Sané, per non parlare di Gündogan, Rüdiger, Tah.

Con il suo fare posato e a tratti malinconico, ma soprattutto con la sua scelta di giocare con la Germania anziché con il Paese dei suoi genitori, il Ghana (per il quale ha optato invece il più turbolento fratello Kevin Prince, che gioca nel Milan), Boateng “figlio degli dèi” rappresenta un modello d’integrazione tramite lo sport del tutto affine a quello celebrato nella mostra che si tiene quest’estate al Deutsches Historisches Museumdi Berlino, dal titolo “Immer bunter” (“Sempre più colorati”, “Sempre più vari”): la gigantografia è lì, nell’ultima sala, quella di Mesut Özil. L’esposizione è di estremo interesse in quanto condotta su due assi, che sottolineano l’importanza del tema dell’immigrazione nel discorso pubblico del Paese: da un lato un’attenta ricostruzione storica del fenomeno a partire dal secondo Dopoguerra, dall’altro l’educazione militante agli ideali di tolleranza e multiculturalismo.

Il sottotitolo della mostra dice “La Germania come Paese d’immigrazione” (“Deutschland als Einwanderungsland”), assumendo così d’emblée un dato di fatto tutt’altro che scontato. Terminata l’epoca del massiccio assorbimento di forza-lavoro (grosso modo dal 1955 al 1973, anno in cui non furono rinnovati i trattati bilaterali che favorivano l’arrivo di lavoratori dai Paesi del Sud e dell’Est), per molto tempo la politica tedesca provò a negare che la Germania fosse o potesse diventare un Einwanderungsland: esplicite dichiarazioni in tal senso si leggono nel patto di governo CDU-FDP del 1982, ma ancora nelle parole del ministro dell’interno Manfred Kanther nel 1996, ad onta di una popolazione straniera comunque sempre in crescita (i molti permessi speciali di lavoro, i ricongiungimenti familiari, i cittadini europei non più soggetti a limitazioni come Italiani e Greci, le nascite della seconda generazione).

Né va dimenticato il picco degli arrivi di rifugiati dall’Est Europa tra il 1990 e il 1993 (dai 200mila ai 438mila profughi l’anno), un esodo paragonabile in termini numerici solo a quello dei Siriani di oggi, e tanto più rilevante in quanto composto essenzialmente di richiedenti asilo, ovvero di persone che – come recitava in quattro semplici parole l’art. 16 comma 2 della Costituzione tedesca – in quanto “perseguitati politici godono del diritto d’asilo”.

È da notare che questo articolo, già ritenuto uno dei fiori all’occhiello della Costituzione del ’49, e fondamentale per esempio per l’accoglienza di profughi vietnamiti, greci e cileni negli anni ’70,

venne modificato in senso restrittivo nel 1993 proprio sull’onda degli eventi: da allora, tecnicamente, non possono richiedere asilo coloro che entrino in Germania via terra; è proprio questo uno dei punti giuridici che si sono dovuti superare tramite una serie di legislazioni d’emergenza in occasione della crisi dell’autunno 2015, che ha portato nel Paese quasi un milione di fuggiaschi.

Il picco di arrivi attorno al ’90 fu alla radice di una recrudescenza di fenomeni xenofobi culminati nel pogrom contro il centro di raccolta degli immigrati di Rostock dell’agosto ’92 e nelle sanguinose aggressioni di Mölln e di Solingen, che tra tardo 1992 e primo 1993 causarono ben otto morti (tra cui due bambini) nelle locali comunità turche; e quella volta, sia detto per inciso, la protesta della politica e della società fu compatta, e duratura. D’altra parte, la reazione delle comunità straniere fu rapida e organizzata (“non vogliamo essere gli Ebrei di domani”): si creò la Deutsche Islam Konferenz come luogo istituzionale d’incontro fra il governo e le comunità islamiche per dibattere temi delicati e tuttora controversi come la cittadinanza, i luoghi di culto, il velo obbligatorio, le pratiche matrimoniali, l’adattamento alla morale corrente; nel 1994 entrarono in parlamento i primi deputati di origine turca (oggi Aydan Özoguz è ministra dell’integrazione); anche sul piano culturale cominciarono a proliferare gli artisti stranieri pronti a scrivere, cantare o girare in tedesco, dal regista Fatih Akin al gruppo hip hop degli Advanced Chemistry al prosatore Feridan Zaimoglu, autore peraltro di un testo autobiografico breve, scomodo e toccante per l’inaugurazione della mostra berlinese.

La Germania come Paese d’immigrazione

il senso di una mostra

Ora, il senso di questa mostra, ampiamente visitata da scolaresche forzatamente ignare del passato, ma anche da privati cittadini desiderosi di orientarsi in un momento politicamente complesso, è proprio quello di indicare da un lato come – e a quali condizioni, spesso non vantaggiose per gli stranieri – il miracolo tedesco si sia potentemente avvalso di forza lavoro non qualificata proveniente da altri Paesi, e abbia provato, almeno a partire dagli anni ’70 con i programmi d’istruzione linguistica e le prime concessioni sul voto locale, a battere tra mille difficoltà la strada dell’integrazione (uno dei simboli è la motocicletta donata dallo Stato nel 1964 al milionesimo Gastarbeiter giunto in Germania, uno spaurito carpentiere portoghese); dall’altro, come questo processo sia stato e sia tuttora costantemente avversato da una frangia della politica e della società refrattaria a ogni discorso inclusivo.

Quando il presidente della Repubblica Christian Wulff in un discorso del 2010

citò l’Islam come religione appartenente alla Germania allo stesso titolo di ebraismo e cristianesimo, fu travolto da polemiche d’ogni sorta; e il suo successore Joachim Gauck, attualmente in carica, non più tardi di domenica 26 giugno a Sebnitz, in Sassonia,

è sfuggito all’assalto di un neonazista armato, che insieme a un centinaio di altre persone lo apostrofava come “traditore del popolo” proprio in virtù delle sue posizioni sul tema.

In prospettiva storica, colpisce vedere come, 40 anni prima della famigerata notte di San Silvestro del 2015, una vignetta di Klaus Pielert rappresentasse “il futuro skyline di Colonia” come una selva di minareti che fanno corona alle guglie del Duomo; o come già nel 1986, in una striscia di Peter Leger, vi fosse la chiara denunzia di una retorica xenofoba che ripercorreva ad litteram le orme di quella anti-giudaica del 1933. D’altra parte, una seconda mostra al piano inferiore dello stesso Deutsches Historisches Museum disegna la storia della propaganda antisemita e razzista in Germania seguendo le tracce degli adesivi d’ogni tipo comparsi da fine Ottocento ad oggi nei bagni pubblici, sulle lettere private (epistole d’amore degli anni ’20 sigillate con il motto “Gli Ebrei sono la nostra rovina”!) o sui muri delle città (per esempio gli odierni stickers “Refugees welcome” e viceversa “Nein zum Heim”). Se l’analisi politica, condotta sotto questa luce, è sottile, d’altra parte la condanna nei confronti della retorica odiosa è durissima ed esplicita, e anzi i visitatori più giovani vengono invitati in un apposito laboratorio a produrre essi stessi i propri slogan e i propri adesivi per combattere l’odio contro gli uomini e ogni atteggiamento discriminatorio.

La Germania alla

Biennale di Architettura di Venezia

Sorprende – ma conferma la centralità del tema, nonché l’urgenza di parlarne a un vasto pubblico – l’assoluta consonanza di questa mostra con l’assetto del Padiglione tedesco presso la 15ma Biennale di Architettura di Venezia. In risposta all’appello del curatore cileno Alejandro Aravena (condensato nel titolo “Reporting from the Front”), il commissario Peter Cachola Schmal (peraltro di origini pakistane) ha sfondato i muri esterni di quello che è diventato “

The Open Pavilion“, trasformando una struttura chiusa in un punto di passaggio perennemente aperto da ogni lato, e dedicato a una questione chiara: “

Making Heimat” (con tutto quello che di intraducibile ha il sostantivo Heimat, solo approssimativamente reso con “patria”). Dalla collaborazione con il giornalista canadese Doug Saunders, autore del saggio

Arrival City (2011), nasce una struttura policentrica che affronta il problema delle migrazioni da diversi punti di vista. Per integrare i nuovi arrivati, si argomenta, sono indispensabili residenzialità a basso costo (è necessario che essi comprino casa, anziché restare in affitto o in alloggi di fortuna), prossimità al lavoro e alle opportunità d’impresa (un buon sistema di trasporti e di reclutamento), e infine reti di comunità che possano fornire aiuto in loco (anche se c’è sempre il rischio che queste reti viaggino al confine della legalità, com’è, a parere di alcuni, nel caso del vietnamita

Dong Xuan Center di Lichtenberg a Berlino, o del giro di manodopera attorno al porto di Amburgo).

Ma per far sì che i nuovi arrivati non siano né si sentano destinati solo ai lavori più umili (non ripercorrano cioè la sorte dei

Gastarbeiter degli anni ’60), è essenziale insistere sin dal principio sull’apprendimento della lingua, istituire scuole di alto livello nei quartieri più disagiati (si cita sempre il caso del

Campus Rütli di Neukölln a Berlino, antico istituto che nel 2006 pareva destinato alla chiusura per l’intollerabile livello di violenza e che da allora è stato invece riqualificato e rilanciato), creare biblioteche pubbliche che facciano concorrenza ai centri di indottrinamento religioso, e soprattutto – come illustrano anche molte foto della mostra berlinese – dare un gran peso alla cerimonia del conferimento della cittadinanza, rendendola de facto una forma di iniziazione civile.

La Germania, ricorda il sociologo Walter Siebel, ha creato un minor numero di quartieri-ghetto rispetto a Paesi gravati da una più lunga e più tormentata storia coloniale (il padiglione offre uno squarcio ottimista anche su Offenbach am Main, in Assia, forse uno degli agglomerati più problematici da questo punto di vista): dinanzi alle crisi dei rifugiati, il Paese ha anche escogitato soluzioni abitative interessanti, sia a livello di prefabbricati sia a livello di nuovi quartieri: da Monaco a Mannheim ad Amburgo, vengono documentate in Biennale diverse soluzioni abitative. Tuttavia, la tecnica di queste costruzioni passa in secondo piano dinanzi alla loro dimensione squisitamente politica, se è vero – come ricorda Emily Bromwell in una ricerca condotta in questi mesi presso il Max-Planck-Institut di Berlino – che tutto dipende in realtà da quanto “permanenti” o “provvisorie” vengono considerate le strutture in questione (e dunque, di riflesso, i soggiorni di chi le abita), da quanto cioè esse possano o debbano assomigliare a una casa vera. Di per sé, il “Better Shelter” promosso l’anno scorso da Ikea e UNHCR è molto simile all’unità abitativa disegnata da Paul Lester Wiener durante la II guerra mondiale: tutto sta a vedere come questi rifugi, non di rado provvisoriamente definitivi, s’inseriscono nel tessuto urbano esistente.

È interessante notare che nella Biennale di quest’anno, dove il tema dei rifugiati contagia diverse partecipazioni nazionali, l’altro Padiglione interamente dedicato all’immigrazione e alle tematiche correlate è quello greco, che dispone bensì di uno spazio assai più limitato, ma preferisce utilizzarlo non solo per presentare modellini di progetti realizzati o realizzabili da Lesbo a Patrasso alla vexatissima quaestio dell’aeroporto Ellinikòn di Atene (passato da campo di rifugiati a parco di lusso in pectore), bensì anche per ospitare conversazioni e dibattiti internazionali sul fenomeno migratorio e in specie sulle esperienze di accoglienza “dal basso” di cui la Grecia è insospettabilmente ricca (chi legge il neogreco dovrebbe seguire il fantastico reportage di Nikos Belavilas attraverso i campi profughi del Paese; tutti possono invece contribuire al coraggioso esperimento di occupazione e riconversione per i migranti dell’albergo City Plaza nel centro di Atene). Non v’è dubbio, peraltro, che l’esito di questi incontri riesca spesso assai poco “istituzionale”, nel senso che anche la recente politica del governo Tsipras sui rifugiati, specie all’indomani dell’accordo di scambio con la Turchia, viene sottoposta ad aspre e motivate critiche.

La società della paura

A Berlino, l’investimento ideale della politica sul tema dell’immigrazione è chiaramente assai elevato, almeno quanto l’atavica paura che il popolo (“

das Volk”, termine che dal 1989 ha assunto coloriture d’ogni tipo) ricada d’un tratto in dinamiche perverse già viste nei primi anni Trenta. Nel dibattito pubblico continua infatti l’onda lunga

del fortunatissimobest-seller di Thilo Sarrazin “La Germania si distrugge da sola” (“

Deutschland schafft sich selbst ab”, 2010), in cui la paura dell’invasione e della subalternità rispetto alle culture dei migranti è declinata sulle corde dell’indagine socio-demografica e del pamphlet identitario, in una prospettiva non troppo distante – ma perfino più virulenta – rispetto a quella che ha incarnato da noi Oriana Fallaci. Ma è sul piano dell’azione concreta che i segnali di allarme sono sempre meno sporadici: le manifestazioni di Pegida e NPD persistono ormai da anni senza accennare a spegnersi;

gli attacchi di vario ordine e grado contro i migranti sono decuplicati nel 2015; in varie città i cosiddetti

Reichsbürger (“cittadini del Reich”, negazionisti che odiano la democrazia e non riconoscono l’autorità dello Stato) sono arrivati a intralciare regolarmente l’attività dei tribunali tramite proteste e azioni di disturbo; soprattutto, preoccupa l’evoluzione del partito AfD (Alternative für Deutschland, già di impostazione conservatrice euroscettica), che rappresenta di fatto – stante l’abnorme persistenza della “große Koalition” fra Cristiano-democratici e Socialdemocratici – l’unica consistente offerta di opposizione politica, e ha virato ormai da un anno verso un estremismo di chiaro stampo xenofobo.

Ecco quindi che un’indagine sulla “società della paura” (una paura di agire che diventa paura del diverso, secondo il sociologo Heinz Bude) non può che terminare in uno dei maggiori teatri berlinesi, la Schaubühne, dove Falk Richter mette in scena il suo spettacolo “Fear“. Nella critica mordace della retorica nazionalista, omofoba e razzista, nella derisione degli ipocriti stereotipi della società tedesca, ma ancor più nella satira a tratti violenta di alcuni uomini politici dell’AfD (le sagome di alcuni di loro vengono letteralmente prese a pugni), Richter propone un testo che è quanto di più simile io ricordi alla commedia greca di Aristofane – solo declinata in una chiave “nera” e fondamentalmente tragica. Senza paura di “onomastì komodèin“, di “mettere in burla chiamando per nome”, si deridono i tic di Frauke Petry, le smorfie di Marine Le Pen, le pulsioni antiabortiste di Gabriele Kuby, o il passato dell’aristocratica Beatrix von Storch (nipote del ministro delle Finanze di Hitler): non è un caso che nel novembre scorso il partito di destra abbia tentato di bloccare lo spettacolo per le vie legali, senza peraltro riuscirvi. In “Fear” si mostrano le parole e le paure di quella vasta “zona grigia” dei quarantenni-cinquantenni incattiviti, i quali, partendo da una blanda e quasi cameratesca diffidenza nei confronti dello straniero, finiscono per trovare negli slogan xenofobi uno sbocco collettivo, e politico, al proprio disagio esistenziale. Dinanzi a un pubblico per lo più molto giovane, e per nulla turbato dagli eccessi verbali, gli attori – essi stessi tra i 20 e i 30 anni – rispettano il paradigma aristofaneo anche nel momento della “paràbasi”, ovvero quando l’interruzione della finzione scenica li fa ritornare ciò che sono nella realtà – Tedeschi meticci, figli di emigranti, ballerini nordamericani, biondissimi purosangue alternativi -, e li spinge a interrogarsi in un libero dialogo all’impronta sulla loro idea di società, sulle mistificazioni dei media, sul passato dei loro nonni (un po’ come Fassbinder e altri sfidavano quello dei loro padri), finendo a cantare con una chitarra e a piedi scalzi Fourth of July di Sufjan Stevens.

Né la Francia né l’Italia né l’Inghilterra (a tacere d’altri Paesi) stanno producendo uno sforzo comunicativo e ideologico paragonabile a quello che mobilita la Germania – in modi diversi, al livello istituzionale come a quello della cultura alternativa – per promuovere seriamente una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. Porre i problemi, discuterne anche con toni franchi, è un segno di civiltà; ma ovviamente non tutto è limpido: chi dimenticherà le lacrime della bimba palestinese dinanzi alle rigidità di Angela Merkel? quale politica redimerà la condanna tedesca della Grecia, una delle porte dell’Europa, a decenni di miseria? chi pagherà per l’infame accordo con la Turchia, propiziato in ogni modo proprio dalla Germania? e, per tornare ai fratellli Boateng, come non pensare che nella loro diversa riuscita abbia avuto un ruolo il fatto che l’uno ha trascorso l’infanzia con la madre nei bassifondi di Wedding e l’altro, il “contubernale dei celesti”, con il padre nel centro storico di Berlino?

Il tassista che mi porta a Schönefeld (un aeroporto piccolo e vecchio, mi spiega, niente a che vedere con quello nuovissimo che sta per aprire a Istanbul) è un sessantenne di Sanliurfa, che parla un tedesco semplice e dal forte accento turco: ha fatto per trent’anni l’operaio, poi la fabbrica ha chiuso e si è inventato questo nuovo mestiere; ora spera di sistemare il figlio, attualmente disoccupato, e di poter tornare finalmente a invecchiare nella sua Anatolia. Lui, mi dice, ama la pace, sia con la Russia sia con Israele sia – nei limiti del ragionevole – con i Curdi. È un grande ammiratore di Erdogan, e spera che faccia presto a completare

il muro che separa la sua patria dal nord della Siria, perché i Siriani sono un problema. È grato alla Germania, che ha strutturato la sua vita adulta attorno al lavoro e al rispetto. È anche, mi confessa sommessamente sapendomi Italiano, un grande fan di Mesut Özil.

eddyburg informa e riflette sull'assenza del lavoro dal palcoscenico e dalle parole della Biennale. Eppure, come il padiglione della Polonia giustamente sottolinea, si tratta di un "fronte" essenziale

Un paio d’anni fa, ad un giornalista del

Guardian che le chiedeva se fosse turbata dalle condizioni di sfruttamento e di insicurezza nei cantieri dello stadio al Wakrah in Qatar, da lei progettato in vista dei mondiali di calcio del 2022, Zaha Hadid rispose che «non era suo compito occuparsene come architetto». Se ci sono problemi, disse, «riguardano il governo e non me…

I have nothing to do with the workers». Alcuni famosi architetti presero posizione pro o contro le dichiarazioni della collega archistar; dopo di che il bollettino delle vittime- muratori indiani, nepalesi e bengalesi morti, feriti o comunque costretti a lavorare in condizioni che Human Rights Watch e Amnesty International equiparano alla schiavitù - ha continuato ad allungarsi.

A prescindere dagli orientamenti morali dei singoli architetti che, firmando un progetto ne vengono riconosciuti come legittimo autore, ma che mai hanno nessun rapporto con chi fisicamente realizza le “loro” opere, il “fronte” delle condizioni di lavoro in edilizia avrebbe potuto essere oggetto di interessanti rapporti da presentare alla Biennale. Ma tra le diciassette voci che Alejandro Aravena ha incluso nel suo elenco di «battaglie da combattere», e tra le quali figurano «qualità della vita e banalità… sostenibilità e mediocrità», non compaiono né la dignità né la sicurezza dei lavoratori. Nel complesso, il tema del lavoro è assente dalla mostra e nei pochi casi nei quali è preso in considerazione, l’attenzione è per lo più limitata alle difficoltà degli architetti alle prese con risorse finanziarie scarse e ai loro sforzi di fare “più con meno”.

Un’eccezione positiva e non abbastanza notata è il padiglione della Polonia, progettato da Dominika Janicka, Martyna Janicka e Michał Gdak, partendo dall’assunto che i cantieri costituiscano «il primo fronte dell’architettura, la manifestazione fisica di qualsiasi progetto in corso d’opera, che, nonostante il progresso tecnologico, continua ad avvalersi in gran parte del lavoro dell’uomo» e che i lavoratori edili siano la categoria meno rappresentata tra gli attori dell’architettura. «Il contributo dei lavoratori edili è assente dal discorso sull’architettura», è la loro sintetica opinione, dalla quale è auspicabile si possa partire per creare condizioni meno inique.

Il lavoro dell’uomo è il fulcro dell’intera installazione, dalla scritta che sovrasta l’ingresso del padiglione e che ci chiede provocatoriamente «conosci chi ha costruito il tuo edificio?» ai filmati, girati dagli stessi muratori, che ci restituiscono immagini, rumori, voci da undici grandi cantieri polacchi.

Senza nessuna evocazione nostalgica di epoche nelle quali l’architetto era solo il muratore/capo cantiere e ideazione e realizzazione procedevano di pari passo, e senza ricorrere ad aneddoti di tono oleografico, ad esempio Le Corbusier che teneva a battesimo i figli del suo “muratore sardo”, l’installazione si e ci interroga sulla possibilità di instaurare una relazione “giusta” tra il lavoratore, il prodotto del suo lavoro e chi ne trae profitto. Lo stesso titolo del padiglione “fair building” è un invito a riflettere sulla possibilità di applicare alle costruzioni, come ad altri prodotti, dalla cioccolata al caffè, i marchi del fair trade, altrimenti detto commercio equo e solidale.

L’installazione si compone di due parti. Nella prima, una impalcatura a grandezza naturale, si entra in cantiere assieme a chi vi lavora; nella seconda, dove eleganti divani suggeriscono l’atmosfera dello showroom di un investitore immobiliare, l’elemento più importante è lo schema grafico, che occupa un’intera parete e che sintetizza i dati di una ricerca, condotta dai curatori intervistando 50 addetti ai lavori, sul “costo umano” della costruzione e sul peso finanziario di voci come “incidenti, immigrati, straordinari non pagati”.

Si esce dal padiglione ponendosi delle domande inquietanti, il che conferma che l’obiettivo dei curatori di mettere a fuoco «le questioni etiche che ruotano attorno all’industria edile e i punti di vista di chi ne è direttamente coinvolto» è stato raggiunto.

Peccato che l’importanza del messaggio non sia stata recepita dagli organizzatori della Biennale che quest’anno indossa la maschera del capitalismo compassionevole. Del resto, la Biennale, in quanto istituzione, non è mai stata particolarmente sensibile nemmeno ai diritti di chi lavora al suo interno. In più occasioni ha disatteso accordi sottoscritti con i rappresentati dei lavoratori, provocando anche interpellanze parlamentari, rimaste senza risposta, sul suo comportamento. E non appena ha potuto, si è liberata anche del fastidio di doversi occupare delle “risorse umane”. Dal 2004 assunzione e gestione del personale sono state affidate all’agenzia Adecco Italia che, con lo slogan “better work, better life”, sostiene progetti culturali e internazionali, «offrendo ai candidati un’esperienza di lavoro in contesti unici ed emozionanti” e che, per la Biennale, ha definito dei “percorsi ad hoc dedicati alla formazione delle hostess, degli steward e di tutto il personale, così da assicurare standard elevati nella gestione dell’accoglienza e del supporto dei visitatori».

First of all I would like to pay tribute to the thousands of refugees and migrants dead in the Mediterranean sea. And thank Dafni and Maria, for inviting me and Ilaria and Edoardo and Cesare.

As you know, June 20th was the celebration day of the “Refugees”. This year the celebration was named “With the Refugees”. A petition #WithRefugees was posted on the HCR site to appeal to governments to include solidarity and shared responsibility in their actions and a law drafted jointly by the Ministry of Justice and UNHCR will be presented shortly to the Assembly of People's Representatives (ARP). http://www.unhcr.org/refugeeday/

It was an opportunity to remember that behind these figures lurks the suffering and resilience endured by refugees around the world and raise public awareness to the human side of their course. But why making the difference between Refugees and Migrants, as both are running from terrible conditions of life. Misery and war are so much alike, as wars and globalization generated misery. Two sides of the same problem which feed the revolution in march on the feet of millions of people.

***

As a Mediterranean woman from the other side of the sea, I will question why such extreme despair is bringing hundreds of thousands of youth to cross the sea not caring about death. And what could be done to avoid that, and what should be done for those who already crossed.

After listening to the discussions, and presentations made, I will say that we have here an example of one of the extreme cynicism of the European Union and the States policy regarding Migrants/Refugees issue, it is «A double-edged knife».

I will briefly, speak, about my country, Tunisia.

We have between 1 million and 1.8 million refugees, who came mainly from Lybia, with a direct and immediate impact upon arrival since before uprising, on the living conditions, especially on the growth of the rents, mainly for the single women and the youth, who cannot find, anymore, affordable appartments even to share, together with an impact on market economy, on black market, in all fields, and on medical care. This phenomenon increased after the war started in Lybia, and reached a level that became impossible to manage and reduce. Besides the fact that we are dealing with a tragedy that we have to look at and handle with care and with respect to those who suffer and who run from terror.

While hundreds of thousands of youth have crossed the sea in less than 5 years, we witness, a status of « empty from a side and fill another side ». Villages, rural areas, left behind by the youth, abandonned due to various unfavourable conditions, extreme outcome of the phenomenon of rural depopulation, disappearance of craft trades, and traditional small businesses and appearance of a new black market.

With No concrete policies to improve living conditions (housing, social care etc...). No more hope, leading to a complete failure of the uprising of 2011, held by more than half of the population. An increase of poverty level and dispair, had as a consequence to be open to any extreme. Besides, the money given to thousands of very poor families to send their boy and/or girl to kill in Syria, because they could not afford meal, or because they are disappointed, bitter, lost hope, or looking for an ideal to rise and be «someone».

In parallel, UE, WB were giving Billions of euros, dollars, where did all this money go?

Initially meant for development programs for « youth », but as with no clear procedures to control wether they were used for the development policies planned to be implemented in the regions or not, they were deviated from their path, since the beginning, enriching the « islamist government » and the hundreds of thousands of allies families.

We are here the witnesses of a Demographic revolution on the marche. For decades, youth used to leave rural areas to find a job in cities, to study, in hundreds, now they leave rural areas in thousands to Europe. They abandon old medinas, a patrimony normally to be preserved, now left behind in bad conditions on the focus of speculators.

Why do they abandon their medinas and rural villages, to go and occupy neighbourhoods and old villages abandoned by europeans? Unemployment, war and insecurity, fundamentalism and terrorism, misery and starvation, matched, give desperation, terror, no vision for the future.....only cross the sea.

This Demographic revolution should be an opportunity for a kind of urbanistic change, in a positive way. In the last century, migrants were mainly europeans, migrating within Europe and to the Americas. They have built cities, neighborhoods, but they also lived in slums.

What can we do as group of reflexion to change that? What strategy could we think of to put pressure on the countries from which these youth arrive; what could be done for those who did not cross, so that they do not cross? How can Europe help in terms of expertise to stop this flow ! And How to turn up side down this “disadvantage” as seen by so many as an advantage for Europe!

This is why all the actors at different levels should be engaged, including local authorities/municipalities, national governement, European union, organisations and inhabitants networks, and professionals (architects, urbanists, etc...).

The Biennale is an opportunity for us all, from both sides of the mediteranean sea, to seriously think together to how we could contribute and directly find practical and rapid ways to implement the right answers, taking into account both positions from both sides of the mediterranean sea.

Without regulations, all will loose their identity.

The consequence will be the growth of irregular settlements, the new slums, a mixture between popular responses to the lack of adequate public policies vis-à-vis speculators.

States and Supra-Nationals such as EU, UN etc. should be more specific in sustaining states, aiming into new social policies to enhance youth capacity building and social function of habitat.

This is why it is necessary to exchange experiences, debate, dialogue and think together how to implement public policies towards popular housing, rehabilitation, restructuring abandonned buildings for social use (as of Vivere 2000 coop. in Rome).

Social production of habitat is not evicting migrants, but recycling abandonned villages and buildings. It is necessary to have adequate social policies. With high taxation on empty buildings, states could finance social housing, especially the rehabilitation of neighborhood.

There are abandonned villages, that could be revived by migrants, giving them an objective in life.

It is time for us to take seriously our responsibilities towards the future generations from both sides, towards a new urbanistic vision, rooted in human rights, diversity, and solidarity, and not on market values, racism and individual interests.