Ieri la notizia agghiaccioante del senzatetto bruciato vivo nel suo giaciglio a Palermo, oggi la buona notizia di un'iniziativa promettente a Torino. Noi speriamo che diventi nazionale. la Repubblica online, ed. Torino, 12 marzo 2017

«Chi l’ha detto che i senzatetto non debbano avere diritti?». A porsi la domanda è proprio un senzatetto, una persona che, causa il corso non lineare della vita, ha come casa da un anno e mezzo un dormitorio. «Non siamo in pochi — racconta Marco Mascia, 50 anni — e le condizioni sono diverse: c’è chi sta sotto i portici sopra un cartone giorno e notte, chi entra ed esce dai dormitori, chi cerca riparo nei vagoni parcheggiati delle Ferrovie o nell’atrio delle stazioni. Perché non unire le forze e fare una nostra associazione? », sottolinea Mascia. L’idea prende corpo a Torino dove sta nascendo un’associazione per la tutela e l’autodeterminazione dei senza dimora gestita dai senza dimora.

Un gruppo di senzatetto, che si sta ampliando, grazie al supporto tecnico della Fio.Psd, la Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora. La prima iniziativa dell’associazione spontanea che si sta costituendo è la distribuzione di un questionario fra i clochard torinesi per sapere, secondo loro, quali sono i diritti che vanno rivendicati. Base di partenza per arrivare a una carta dei diritti dei senza tetto. «Il questionario è un punto di partenza — racconta il gruppo che sta lavorando al progetto — per scrivere la carta vorremmo aprire un confronto con gli educatori, le cooperative, le associazioni, le istituzioni pubbliche, private e religiose. Ci siamo dati sei mesi di tempo per fare l’associazione e scrivere la carta».

Il questionario, anonimo, servirà per avere una fotografia del fenomeno e capire quali sono i diritti più sentiti dai senzatetto. Ad esempio il diritto alle cure, a scaldarsi, al riparo, alla parola, al reddito minimo, al voto senza una residenza, alla casa subito, al diritto alla scelta del percorso di reinserimento sociale. «E poi c’è uno spazio bianco per lasciare a ciascuno la possibilità di scrivere il diritto che più lo rappresenta», sottolinea Mascia.

L’Istat indica per l’area metropolitana circa 1.800 homeless, ma il numero potrebbe essere anche più alto. A livello nazionale si stima che i senza dimora siano lo 0,2 per cento della popolazione. L’ambizione è che il progetto dell’associazione e della carta dei diritti da Torino si possa esportare a livello nazionale, ma i senzatetto vogliono evitare che qualcuno metta su di loro un cappello. A iniziare dalla politica. «Nel direttivo dell’associazione ci saranno solo senza dimora. E quando si perde lo status si lascerà anche l’associazione», dice Mascia.

Solo chi vive la condizione di barbone, come qualcuno continua a chiamare con disprezzo chi non ha un tetto, può sapere quali sono le necessità. Capire quali diritti rivendicano le persone — secondo i promotori del «sindacato« dei senzatetto — è utile per chi decide poi le politiche di sostegno e aiuto cosa fare. Ci sono senza dimora che rifiutano i percorsi di reinserimento, oppure preferiscono il freddo della notte al letto in un dormitorio. «Forse perché in un dormitorio dovrebbe rispettare alcuni paletti — raccontano — Meglio piccole strutture sparse, che grandi poli». Nei piani dell’Associazione italiana persone senza dimora, questo per ora il nome provvisorio, c’è l’idea di proporre progetti. Il primo riguarda incontri nelle scuole per riuscire a sensibilizzare i ragazzi sui problemi dei senza dimora. Altro progetto è la costituzione di attività commerciali che possano creare posti di lavoro per permettere ai clochard di riprendersi una parte della propria dignità.

Altro che "chirurgo".Per la prima volta il presidente di una Regione (ma è un leghista) considera l'istituzione come se fosse un'azienda privata, le accolla il rischio d'impresa" e fa pagare il bilancio negativo ai cittadini, dimenticando che non sono azionisti. la Nuova Venezia, 9 marzo 2017 (p.s.)

Altro che "chirurgo".Per la prima volta il presidente di una Regione (ma è un leghista) considera l'istituzione come se fosse un'azienda privata, le accolla il rischio d'impresa" e fa pagare il bilancio negativo ai cittadini, dimenticando che non sono azionisti. la Nuova Venezia, 9 marzo 2017 (p.s.)

Venezia. Si sente come un chirurgo in sala operatoria che deve salvare un paziente in fin di vita e che per questo deve fare ogni manovra possibile, se necessario anche l’amputazione di una gamba. Il governatore Luca Zaia per far vivere la Pedemontana ha messo le mani nelle tasche dei cittadini proponendo il ritorno, a partire dal 2019, dell’addizionale regionale Irpef per i redditi sopra i 28 mila euro.

Questa è la prima addizionale dell’era Zaia, i veneti la capiranno?

«Non è un addizionale coram populo: su 2 milioni 668 mila 997 contribuenti va a pesare solo sulla parte alta e altissima, circa 120 mila persone. La fascia intermedia paga 3 euro al mese; le fasce deboli e quindi pensionati, casalinghe e lavoratori non sono toccati. E il Veneto è ancora fra le prime tre regioni d’Italia quanto a minor pressione fiscale. Ricordo che non ho applicato i ticket della sanità».

Ma così vengono traditi i principi leghisti del federalismo fiscale.

«Nessun tradimento. Il federalismo fiscale, insieme all’autonomia, resta una priorità. Io sono l’antitasse e certo non mi diverto a metterle. Ma un amministratore corretto e perbene, davanti a un problema, deve intervenire. L’approccio è quello del chirurgo che entra in sala operatoria dove c’è un paziente in fin di vita: ha l’obbligo di fare tutto il possibile per salvargli la vita. Lo stesso vale per me con la Pedemontana. C’è invece una minoranza che gode a dire ai familiari che il paziente sta morendo e che è meglio non mettergli le mani addosso».

Certo è che ai veneti viene chiesto un sacrificio.

«Un sacrificio che ci permetterà di completare un cantiere da oltre 2 miliardi. Pensiamo alle conseguenze se l’opera si bloccasse: alle aziende che chiuderebbero, ai lavoratori che resterebbero a casa, agli espropriati che non prenderebbero i soldi, ai costi degli ammortizzatori sociali che dovremmo attivare. Ripeto, si tratta di un sacrificio: io stesso e il consiglio regionale pagheremo mille euro l’anno. Io ho presentato una soluzione innovativa che verrà ripresa a livello nazionale per tutti i project che hanno lo stesso problema: dopodiché il consiglio è sovrano e potrà decidere se procedere o meno».

Ha annunciato che l’addizionale avrà carattere temporaneo. Quanto temporaneo?

«Questa è una tassa di scopo che riguarda la Pedemontana e per una piccola parte i tagli di quest’anno che non riusciamo a riassorbire. Per me si esaurisce col 2019, poi sarà il consiglio a decidere. E, preciso, di tratta di una manovra che può avere aliquote modificate fino a dicembre 2017. Al governo ho chiesto 200 milioni di contributo su questa operazione: se li versasse, il fabbisogno si ridurrebbe e le aliquote cambierebbero».

Potrebbero essere applicate aliquote diverse in rapporto alla prossimità geografica all’opera?

«No perché la Pedemontana è di tutti. Come il Passante».

Ma c’erano alternative all’addizionale?

«No. Il progetto è del 2002, la gara del 2006, l’aggiudicazione del 2009. In virtù di una legge dell’epoca, chi metteva in gara doveva garantire che il traffico ci fosse: il rischio di impresa, insomma, ce l’aveva la Regione. A un certo punto l’impresa non è riuscita a trovare sul mercato i finanziamenti e Cassa Depositi e Prestiti ha detto che lo studio del traffico, con 33 mila veicoli al giorno, non stava in piedi e che era antecrisi. Sono stati rifatti gli studi del traffico, ricalibrati su 27 mila veicoli. A questo punto abbiamo cambiato ragionamento: si è passati da un modello in cui il concessionario guadagna in base ai pedaggi a in base ai flussi del traffico garantiti dalle Regioni, a un modello nuovo in cui il concessionario ha un canone annuale e la Regione incassa i pedaggi. Un modello nuovo che potrebbe essere esportato. Questa è la soluzione proposta, l’alternativa era fermare i lavori e riparlarne tra 10-15 anni, con tutti i contenziosi relativi».

Non bastava intervenire sui pedaggi?

«No, tanto che per arrivare ai 27 mila veicoli abbiamo dovuto anche togliere l’esenzione. Ma c’è un vantaggio: che il pedaggio viene abbassato per tutti, il 23% in meno».

Con gli eventuali guadagni legati ai pedaggi restituirete l’addizionale?

«La restituzione va in servizi. C’è una cosa da ricordare: in realtà questa strada sarebbe già stata completata da tempo».

In che senso? Cos’è successo?

«Nel ’98 c’era già il progetto, si chiamava Autostrada Pedemontana Veneta, c’era il ministero delle Infrastrutture con Nerio Nesi che lo seguiva. Erano previsti diversi svincoli e solo tre barriere; c’era una carreggiata con due corsie per ogni senso di marcia più l’emergenza ed era larga 25 metri. Il mondo ambientalista fece un assalto alla Conferenza dei servizi che si tenne a Castelfranco e protestò vivacemente perché non voleva l’autostrada. Il risultato? La Pedemontana com’è oggi, con i caselli a pagamento, una carreggiata di 24,5 metri e un limite di velocità a 110 anziché a 130. Abbiamo perso i caselli liberi, buttato via un progetto e c’è un’opera che deve essere ancora realizzata».

Parliamo di costi, lievitati.

«Si è detto che si è passati da 800 milioni a 2,2 miliardi: un’eresia. La verità è che è stato fatto il progetto esecutivo, ci sono 300 milioni di espropri e poi tutte le opere dei 35 Comuni che hanno dato il consenso negoziando le opere complementari. Nel piano economico si può leggere quanto costa l’infrastruttura e quanto costano tutte le opere. A pesare è poi il fatto che per circa il 50% del tracciato è in trincea, ci sono 32 gallerie. In ogni caso tutti costi sono documentati, se qualcuno ha notizie che noi non sappiamo, vada in Procura e non infanghi con insinuazioni».

Realisticamente che tempi ci sono?

«Se il consiglio dà corso ai provvedimenti portati, si firma l’accordo che ci permette tra l’altro di pagare gli espropriati entro 60 giorni. Loro hanno al massimo 8 mesi per fare il closing finanziario e trovare 1,1 miliardi. Nel 2018 apriamo il primo pezzo, nel 2021 l’opera è finita».

Lo stato di avanzamento?

«Circa il 30-40%, ma abbiamo fatto le opere più complicate: gallerie e scavi».

Ma presidente oggi lei la Pedemontana la rifarebbe?

«È una struttura chiesta dal territorio ed era nel programma di tutti i partiti. Grazie ad essa si ridurranno di 2/3 i tempi di percorrenza. Pensiamo alle aziende, certo, ma anche ai pendolari e alla sicurezza stradale: la Schiavonesca Marosticana è la seconda strada più pericolosa d’Italia».

«Denuncia di 40 tra economisti, docenti esperti della materia per chiedere una profonda revisione dei metodi con cui in Italia si pianificano gli investimenti pubblici». Il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2017 (c.m.c.)

«Denuncia di 40 tra economisti, docenti esperti della materia per chiedere una profonda revisione dei metodi con cui in Italia si pianificano gli investimenti pubblici». Il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2017 (c.m.c.)

È in corso un grande rilancio politico delle “Grandi Opere”. I denari pubblici in gioco sono moltissimi, paria circa 70 miliardi. Una cifra enorme se si pensa agli stretti vincoli di bilancio e tutti concentrati su un numero limitato di grandi interventi, a cui si sommano le risorse dei Contratti di Programma con Fsi e Anas.

Il costo complessivo dei soli interventi ferroviari ammonta a quasi 26 miliardi di euro (Allegato al Def 2016), equivalente a oltre un terzo di quello complessivo di tutte le opere “strategiche”. Esistono in ambito internazionale consolidate regole di valutazione economico-finanziaria, ma in Italia sono state finora ignorate. Per nessuna delle opere sopra citate c’è stata una valida analisi, pubblicamente disponibile al momento della decisione, che ne dimostrasse l’utilità sociale. Solo per alcune (il Brennero ad esempio), sono stati pubblicati documenti, peraltro oggetto di critiche metodologiche, solo dopo che la decisione era stata presa. Lo stesso vale per grandi progetti stradali, come la Pedemontana veneta, quella lombarda, e la Livorno-Civitavecchia.

L’entità dei costi previsti impone che le grandi opere passino al vaglio di pubbliche ed approfondite analisi costi-benefici da parte di valutatori “terzi” rispetto ai committenti, per evitare scelte economicamente non giustificabili, dettate da considerazioni elettorali di breve respiro (nella migliore delle ipotesi). Purtroppo esempi di progetti infelici non mancano, dagli 800 milioni già inutilmente spesi per la stazione dell’Alta velocità di Firenze che non si farà ai quasi 8 miliardi spesi per l’Av Torino-Milano, scarsamente utilizzata rispetto alla capacità, e con costi stimati tripli rispetto ad analoghe linee francesi.

Analisi indipendenti evidenziano come due progetti – la nuova linea Torino-Lione e la linea Alta capacità/Alta velocità Napoli-Bari – mostrino flussi di traffico, attuali e prospettici, così modesti da poter escludere che sia opportuno realizzarli nella forma prevista. Perla Milano-Padova le ricadute positive saranno quelle dell’aumento di capacità complessiva che si potrebbe però ottenere con interventi assai meno onerosi e impattanti, mentre trascurabile appare il beneficio della velocizzazione del traffico diretto tra Milano e Venezia.

Per quanto riguarda il Terzo Valico Milano-Genova un’analisi costi-benefici, ancorché sommaria ha dato anch’essa risultati negativi. Per tutte queste opere le previsioni di traffico sembrano essere irrealistiche, come è evidente sia dal confronto storico dei flussi reali sia dalla stima, implicitamente assunta nelle analisi, di un forte aumento della domanda a seguito della disponibilità dell’opera. Queste assumono poi tariffe d’uso invariate rispetto a quelle attuali, quindi implicitamente che l’intero costo di investimento sia a carico dell’erario.

Se è vero che la decisione finale sulle opere pubbliche deve rimanere politica, essa non può prescindere dai risultati di analisi rigorose, trasparenti e comparative, né ignorare studi e valutazioni effettuate da esperti indipendenti e deve anche aprirsi a un confronto con tutte le parti interessate.

La corruzione è deprecabile, ma un danno più grave può essere inflitto alla collettività dal dedicare enormi risorse all’esecuzione di strade, linee ferroviarie o ponti non giustificati dai benefici del traffico, destinato a una crescita comunque modesta per ragioni economiche e demografiche. Forse per la percezione della necessità di un cambiamento, è stata recentemente creata nel ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una struttura tecnica che dovrà valutare gli investimenti pubblici secondo regole precise e rendendo trasparenti e meno discrezionali le scelte politiche.

L’iniziativa del ministro Graziano Delrio è lodevole e necessaria, e deve ricevere il massimo supporto da parte di chi ha a cuore la cultura della valutazione e della trasparenza nelle scelte. Ma non si può fare a meno di notare che emergono forti ombre sul ruolo reale di questa struttura, se guardiamo alle contemporanee dichiarazioni della politica che certo non favoriscono valutazioni neutrali.

Da un lato si susseguono infatti dichiarazioni politiche in favore di “Grandi Opere” mai seriamente valutate (opera “strategica” o che “crea 100.000 posti di lavoro”, ecc.), dall’altro lato molte scelte vengono dichiarate “irreversibili” a causa dell’esistenza di forti penali in caso di mancata realizzazione. Ma queste penali furono spesso stabilite su contratti affidati senza gara, con patti evidentemente lesivi dell’interesse pubblico.

Prescindendo dalla consistenza giuridica di queste penali (il governo Prodi cancellò quei contratti, quello Berlusconi poi li ri-convalidò), è pur possibile valutare in modo rigoroso quali opere converrebbe alla collettività portare comunque a termine e quali sarebbero invece da cancellare o ridimensionare pur in presenza di penali (anche in funzione del loro stato di avanzamento: alcune sono appena iniziate).

C’è dunque il rischio che la costituzione di un organismo apposito, così innovativo nei principi, copra il perpetuarsi di scelte non validate, sotto le fortissime pressioni da parte delle lobby interessate ai lavori, ma indifferenti all’utilità dell’opera. Auspichiamo che il ministro mostri nei fatti la proclamata volontà di cambiamento.

L'incredibile vicenda del parere di una commissione per la valutazione d'impatto ambientale che è positivo nonostante ci siano 142 (centoquarantadue) cose che non vanno nel progetto presentato. Fuori i nomi! La Città invisibile, 27 febbraio 2017 (c.m.c.)

L’aeroporto di Firenze e l’insostenibile leggerezza del Master Plan

In attesa che il prossimo 10 marzo, con la presentazione del progetto per il nuovo stadio di Firenze, il Sindaco Nardella annunci finalmente dove e come saranno localizzate e distribuite le funzioni di cui si parla oramai da tempo immemorabile (mercafir, stadio, aeroporto), ho pensato di leggere (attentamente) le 216 pagine del parere della Commissione nazionale di VIA sull’aeroporto di Firenze e mi permetto di giudicarle un mero esercizio di equilibrismo terminologico e dialettico.

Partendo dalla doverosa ricostruzione degli aspetti amministrativi del procedimento, il documento riporta l’elenco delle osservazioni (analizzate e contro dedotte in sede istruttoria) e, prendendo atto dei pareri del Mibac e della Regione Toscana e del pronunciamento del TAR (attraverso la sentenza 1310/2016 su questioni di merito poste da ricorrenti), si dilunga in una approfondita descrizione dei contenuti dei tre quadri di riferimento (programmatico, progettuale e ambientale) in cui è suddiviso lo studio di impatto ambientale presentato dal proponente.

L’istruttoria si conclude con l’espressione del parere positivo della Commissione condizionato dall’ottemperanza di 62 prescrizioni, a loro volta contenenti circa 80 sub-prescrizioni, per un totale quindi di circa 142 indicazioni obbligatorie ai fini della realizzazione dell’intera opera.

Rispetto all’abnorme numero di “condizioni” a cui è sottoposto il progetto dell’aeroporto di Firenze, prima di commentarne i contenuti, vorrei ricordare quanto già dichiarato in occasione di una precedente riflessione relativa allo stesso argomento, e cioè che, in tema di valutazioni ambientali, vi è un rapporto inversamente proporzionale tra la qualità del progetto e il volume del quadro prescrittivo elaborato dall’autorità competente per la valutazione: a forti carenze del progetto e dello studio di impatto tende a corrispondere un alto numero di prescrizioni, finalizzate a sopperire a quanto non è stato approfondito nella proposta.

Se, di per se, non bastasse a generare preoccupazione il dato numerico (partendo dalla constatazione che 142 prescrizioni sono, a tutti gli effetti, una “bocciatura mascherata” dell’iniziativa), la conferma dell’irrealizzabilità dell’aeroporto (almeno allo stato attuale delle conoscenze) emerge chiaramente dal “peso” di alcune prescrizioni.

Il particolare mi soffermo sui temi più rilevanti, citandone i contenuti e commentandone le conseguenze.

Rischio di incidente aereo

Con la prescrizione n. 3 la Commissione ha imposto la redazione di «uno studio riferito agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei considerato anche l’uso esclusivamente monodirezionale della pista … Lo studio dovrà essere redatto da soggetto terzo pubblico con esperienza per la previsione del rischio degli incidenti aerei mediante modelli di calcolo. Lo studio dovrà descrivere e quantificare i possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente…. con la stima dei danni materiali attesi … Lo studio dovrà anche individuare le misure … per eliminare o ridurre il danno, misure inclusive della delocalizzazione delle preesistenze qualora emerga un rischio per la perdita di vite umane …».

Dunque, il proponente, prima che il Ministro delle infrastrutture approvi definitivamente l’opera, dovrà rivolgersi ad un organismo pubblico al quale sarà dato l’onere di descrivere il rischio di incidente aereo, perché tale imprescindibile analisi non ha fatto parte della documentazione presentata, pur trattandosi di un tema quale la perdita di vite umane, la cui rilevanza credo sia inoppugnabile.

Stante tutto ciò, mi chiedo quale credibilità possa avere un parere espresso in assenza di elementi di tale importanza, in grado di condizionare, qualora correttamente evidenziati, la stessa realizzabilità del progetto.

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nell’intorno aeroportuale

Con la prescrizione n. 4, la Commissione, così come per la prescrizione n. 3, certifica un’altra sostanziale carenza progettuale, riferita alla necessità di evidenziare «… la probabilità di accadimento di un impatto aereo sugli stabilimenti circostanti l’aeroporto, in particolare su quelli classificati dalla Direttiva Seveso come a rischio di incidente rilevante. Questa stima sarà finalizzata a valutare tutti i possibili effetti domino o di amplificazione e a definire idonee procedure di sicurezza …».

Valgono per questo argomento le stesse considerazioni fatte al punto precedente, ricordando – quindi – che attualmente nulla si sa del rapporto tra le modalità di sorvolo del territorio e le attività insediate.

Terre e rocce da scavo

L’Argomento, per Firenze, è delicato, visti i precedenti relativi alla TAV (tra l’altro ancora non risolti a 5 anni dalle indagini della magistratura).

La prescrizione n.8 sub c), conclude dichiarando «La presentazione del Piano di utilizzo [delle terre e rocce da scavo] al MATTM (art. 5 DM 161/2012) è condizione necessaria alla preventiva autorizzazione alla realizzazione di qualsiasi opera prevista …».

Tale condizione è totalmente in contrasto con i contenuti dello stesso art. 5 del DM 161/2012 citato, che impone invece (opportunamente) la presentazione del Piano di utilizzo «… prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale», e non prima dell’autorizzazione alla realizzazione.

La questione – tra l’altro – era già stata trattata nel parere VIA della Regione Toscana, ove si dichiarava l’illegittimità del procedimento, proprio con riferimento alla mancanza tra i documenti del richiamato Piano di utilizzo.

E’ quindi del tutto incomprensibile come la Commissione, in totale difformità dalla legge, abbia potuto rimandare ad una fase procedimentale successiva alla VIA la presentazione di un elaborato la cui importanza è legata anche ai quantitativi in gioco (oltre 3 milioni di mc di terre, o altro che dovranno essere rimosse e/o trattate).

Valgono- purtroppo – anche per questo argomento le stesse considerazioni in merito alla attendibilità di un giudizio di compatibilità ambientale, che più che a uno strumento di tutela da eventuali impatti sembra assomigliare ad una cambiale da scontare.

4) Fosso reale: attraversamento autostrada A11

Con la prescrizione n. 29 si impone al proponente, in sede di progettazione esecutiva, di “sviluppare la soluzione di attraversamento della autostrada A11 …. risolvendo la problematica tecnica evidenziata nel parere del Genio Civile di Bacino Arno …”.

Nella sostanza la Commissione è costretta a constatare che il progetto, relativamente alle opportune modifiche al Fosso reale per consentirne il passaggio sotto il rilevato autostradale in assoluta sicurezza, non individua soluzioni accettabili, ma ciò non ha impedito alla Commissione stessa di esprimersi favorevolmente anche con riferimento agli aspetti idraulici, seppure attribuendo ad elaborazioni da presentare nella successiva fase autorizzativa l’onere di trovare soluzioni alla problematica.

Alla luce di tali gravi carenze progettuali (alle quali si devono aggiungere molte altre che non cito), le imbarazzanti conclusioni del parere sono totalmente contrarie ai principi che regolano le procedure di valutazione, e inducono a delegittimare – di fatto – il ruolo stesso della Commissione (e la finalità per cui è stata istituita), minandone la credibilità e producendo il solo effetto di allontanare ancor di più i cittadini dalle istituzioni.

Per essere più chiaro e diretto potrei dire che la fiducia riposta – oggi – nel lavoro della Commissione è la stessa che ognuno di noi avrebbe nei confronti di un meccanico che giudica le prestazioni di una automobile senza conoscerne le caratteristiche, o di uno chef che commenta una pietanza senza averla assaggiata.

Sarebbe l’ora che tutto questo finisse, che ognuno tornasse a fare il proprio mestiere (in scienza e coscienza): che chi è chiamato a valutare lo facesse in autonomia e chi deve decidere evitasse di cercare sempre compiacenti coperture.

I virtuosi comportamenti che dovrebbero caratterizzare le azioni quotidiane di tutti coloro che operano per il bene della società furono rappresentati già sette secoli fa da Ambrogio Lorenzetti nell’allegoria del “Buon governo”, ma, a quanto pare, perché tutto ciò entrasse nel sentire comune, non è bastato fissarlo su un muro.

P.S. Dei 48 membri della Commissione VIA, 35 hanno sottoscritto il parere e 10 sono risultati assenti. Tre sono i membri che hanno espresso un parere contrario: chapeau!

Il drammatico resoconto di un missionario che dalle bidonville dell’Africa nera è piombato nella “periferia interna” di Napoli, Italia. Scritto il 22 febbraio 2017

Solo ora, dopo tanti anni di presenza nel rione Sanità, unadelle periferie interne di questa città, riesco a capire quanto complessa siala situazione e quanto difficile sia essere missionario in luoghi come questi. Vista dalle periferie, Napoli salta subito all’occhio comeuna metropoli spaccata in due, la “Napoli bene” come la borghesia di Chiaia,Vomero, Posillipo e la “Napoli malamente” che va dalle periferie esterne diScampia, Ponticelli, Barra alle periferie interne (il centro storico degradatodi Forcella, Quartieri Spagnoli, Rione Sanità). C’è un muro invisibile chesepara queste due Napoli, due città che non vogliono incontrarsi. Da una parteuna ricchezza ostentata e dall’altra una bomba sociale che fa paura.

Un muro invisibile

Nelle periferie di Napoli sta crescendo una generazione diragazzi ai quali è negato il futuro. La cosiddetta “Napoli bene” trova piùcomodo ignorare questo divario. «Il dramma dei ragazzi stritolati dalla camorranon si risolve nei salotti-ammonisce il PM Woodcock che indaga sulle baby-gangdel centro città - È un fenomeno criminale imponente che ci riguarda tutti, acominciare da quella borghesia che dovrebbe decidersi una volta per tutte auscire dal suo isolamento» E questo non sta avvenendo, mentre si fa sempre piùaspra la guerra fra bande di ragazzini per il controllo delle piazze dispaccio. Ormai la vecchia camorra è finita, i vecchi boss sono quasi tutti incarcere, sostituiti dai baby-boss. «L’aver assicurato alla giustizia i grandicapi - osserva lo stesso procuratore nazionale anti-mafia, Franco Roberti - hacreato un vuoto di potere che ora, giovani e giovanissimi, senza alcun frenocercano di occupare»

E questi giovanissimi sono il frutto maturo di trent’anni diconsumismo, veicolato da una squallida TV, che hanno spazzato via i valoridelle famiglie del sottoproletariato napoletano. Oggi tanti giovani di questefamiglie hanno solo un sogno: la vita bella che possono ottenere solo con tantisoldi. E dato che siamo alSud, la regione più in difficoltà della UE secondo il rapporto Svimez, dove ladisoccupazione giovanile raggiunge il 60%, la via più breve per fare tantisoldi è la droga: Napoli infatti è diventata la più grande piazza di spaccio didroga in Europa. Nasce così la nuova camorra, quella delle baby-gang. «Questigiovani non hanno mai conosciuto valori, sport, affetti giovanili - scriveSamuele Ciambriello- .

Si sentono superiori ai vecchi boss. Vogliono tutto esubito. Qui e ora. Se, hanno deciso di uccidere, lo fanno. Sparano nel mucchio,uccidono vittime innocenti» Questi giovani, con le loro “stese” terrorizzano ilterritorio e proclamano a tutti che loro sono in controllo. Questi ragazzi nonimitano più neanche la fiction televisiva di Gomorra, ma imitano l’Isis. «Unfilo sottile ed esistenziale lega i giovani che scorrono in armi nel centrostorico di Napoli per uccidere e farsi uccidere e i militanti della Jihad - cosìafferma il giudice Nicola Quatrano nella condanna contro la Paranza dei Bambinidi Forcella - Entrambi sono ossessionatidalla morte, forse la amano, probabilmente la cercano, quasi fosse l'unica chanceper dare senso alla propria vita e vivere in eterno»

In questi due ultimi anni è stato proprio il Rione Sanità l’epicentrodi questa guerra che ha visto nel 2015 l’uccisione di un ragazzino innocente di17 anni, Genny Cesarano (6 settembre), seguita da quella del boss PierinoEsposito (14 novembre). E come risposta la strage il 22 aprile 2016 di viaFontanelle dove hanno perso la vita Giuseppe Vastarella (fratello del boss) eSalvatore Vigna. A stretto giro di posta, arriva il 7 maggio la strage diMarano in cui perdono la vita Giuseppe Esposito e il figlio Filippo, padre efratello di Emanuele, il killer delle Fontanelle. Ma la faida continua. L'8giugno due killer entrano nel circolo ricreativo del Lotto 0 a Ponticelli per uccidereRaffaele Cepparulo che, per salvarsi, usa come scudo umano un altro ragazzinoinnocente, Ciro Colonna di 19 anni. Ambedue vengono falciati. Cepparulo, un giovanedi 25 anni, era stato cacciato con altri tre dal Rione Sanità e abitava pressola fidanzata a Ponticelli (periferia di Napoli est). Basta leggere i tatuaggisul corpo di Cepparulo per capire chi sono questi ragazzi. Cepparulo portavatatuato in grande il nome del suo giovane boss, Genidoni (ora in carcere). Sulpettorale sinistro c'è la scritta LOVE, ma per ogni lettera viene usato comefondo un’arma: per la L una pistola, per la O una bomba, per la V un rasoio eper le E un mitra. Sulla spalla campeggia l’acronimo inglese: ACAB (tutti ipoliziotti sono bastardi). Sono questi i simboli, meglio i versetti satanici diuna generazione che ha scelto l’inferno.

“Un Popolo in cammino” ha reagito all’uccisione di un altroinnocente Ciro Colonna, sfilando con un migliaio di persone per le strade di Ponticelli.Marciando ho potuto osservare bene il Lotto 0: una piccola Scampia! Che vergognaquesti ghetti di Napoli. E come azione positiva abbiamo, insieme ai cittadini,ripulito un campo abbandonato, dove ora i ragazzini del Lotto 0 giocano apallone. Piccoli segni che nascono dal basso.

Ma il gioco al massacro è continuato con l’uccisione, il 20giugno a Melito (nord di Napoli) di Alessandro Laperuta e del marocchino MohamedNouvo. L’eterno scontro tra il centro storico di Napoli (Rione Sanità) e ilnord di Napoli (Melito, Secondigliano, Scampia). Il 3 agosto altra strage in VicoNocelle, nel quartiere Materdei, limitrofo al Rione Sanità, mentre era in corsoun vertice per creare un solo cartello della droga. A questo vertice eranopresenti gli uomini di Salvatore Esposito (storico boss del Cavone, vicino aPiazza Dante), ma anche quelli dei Sequino del Rione Sanità (dei quali CiroMarfé era portavoce al tavolo delle trattative). I killer hanno bloccato iltraffico di Vico Nocelle per poi sparare e uccidere a colpo sicuro il boss SalvatoreEsposito e Ciro Marfé, mandando all’aria un affare di varie centinaia dimilioni di euro. Chiara la strategia: creare tante piazze di spaccio, collegatedagli stessi prezzi, stesse tariffe, stessi canali di approvvigionamento,stessi fornitori.

Cronache di unosterminio

Il 6 settembre, primo anniversario dell’uccisione di Genny,abbiamo voluto reagire a questo stillicidio con un evento. Il nostro parroco, don Antonio Loffredo, sempre molto attivo sul territorio, ha pensato, insiemea un bravo artista napoletano, che aveva conosciuto Genny, di preparare una raffigurazionedi quel giovane mentre gioca a pallone, seduto su due assi con la scrittaSan(t)ità. Il tutto è collocato sotto l’albero di ulivo che era stato piantatoin memoria del ragazzo. Dopo la messa, siamo usciti in piazza Sanità, dove igenitori di Genny hanno tolto il lenzuolo che copriva il memoriale del lorofiglio. Un momento importante per il popolo del Rione Sanità .

Purtroppo il 30 settembre arriva la risposta alla strage diVico Nocelle con l'uccisione di Vittorio Vastarella, altro fratello del boss.Un'esecuzione plateale fatta alle 12.30 con tanta gente per strada, a pochipassi da Piazza Sanità, presidiata dall’Esercito Italiano! L’esecuzione sembrasia stata ordinata dai Sequino per colpire il clan Vastarella forte dei legamicon Secondigliano, dove è in atto una feroce lotta tra i clan emergenti.Infatti nello stesso giorno, quattro killer entrano in azione in Vico Cotugno aMiano (nord di Napoli), tra i bambini che giocano a pallone, freddandoSalvatore Corradi, 37 anni e Domenico Sabatino, 40 anni, quest’ultimo, figliodi Ettoruccio, ex-boss del Rione Sanità, ora in carcere. Un duplice omicidioche si inquadra nella lotta esplosa all’interno di ciò che rimane del clan LoRusso che controllava il nord di Napoli e aveva tentato di mettere le mani sulrione Sanità tramite il boss Pierino Esposito.

Ma la faida tra i Sequino e Vastarella alla Sanità continua.Il 7 settembre i killer entrano in una affollata cornetteria ai Colli Aminei euccidono Antonio Bottone di 28 anni e feriscono il suo amico Daniele Pandolfidi 21 anni che riesce a salvarsi nascondendosi nel laboratorio. Siamo in guerraper la droga, per il racket, una guerra pagata anche dagli immigrati, i qualiperò dimostrano più coraggio nel reagire rispetto ai cittadini. E quanto èavvenuto il 4 gennaio di quest’anno nell’affollatomercato della Maddalena, che si trova a ridosso della centralissima PiazzaGaribaldi. Quel giorno un commando di quattro uomini, armati di bastoni epistole, urlando:«Diamo una lezione a questi bastardi di neri», si scaglianocontro un senagalese, reo di essersi rifiutato di pagare il pizzo di venti europer Natale al clan Mazzarella di Forcella. A quel punto però si mobilitanodecine di africani in difesa del connazionale aggredito ed è allora che uno deicamorristi estrae la pistola e inizia a sparare all’impazzata, colpendo allegambe tre senegalesi e una bambina di 10 anni che era lì con i suoi genitoriper comperare i regali per la Befana. Si è sfiorata un’altra tragedia e un’altravittima innocente. Pochi giorni dopo “Un Popolo in cammino” ha invitato tuttia ritrovarsi vicino al mercato della Maddalena in solidarietà con i migrantisenegalesi per il coraggio dimostrato.

Una camorra questa sempre più spregiudicata, capace diusare anche i bambini e minorenni per la preparazione e lo spaccio della droga.Ce lo rivela l’arresto il 17 gennaio di 42 persone del clan Elia che controllail Pallonetto a S.Lucia. Tra queste c’era una ragazzina di otto anni, cheaiutava a preparare le dosi di cocaina e un ragazzino di 13, Giovanni, chegestiva da solo la piazza di spaccio. Un fatto questo che ha lasciato tuttiscioccati a Napoli. Ha ragione il prof. Isaia Sales quando afferma che «lacamorra è diventata così potente da quando l’area napoletana è statatrasformata nella più grande piazza di spaccio di cocaina e di tutte le droghein Europa, soprattutto da quando la cocaina è passata da droga per pochi ad affaredi massa»

Un grande affare che porta ogni anno in media ottantamilioni di euro nelle tasche dei boss. E questo spiega anche la spaventosadisponibilità di armi in questa città. I carabinieri nel giro di un anno (2014-15)hanno sequestrato circa 1.265 fra armi da fuoco e armi bianche, 23milamunizioni e quasi diecimila chilogrammi di esplosivo. Napoli sta diventandosempre più una città sudamericana,

Da Korogocho (Nairobi,Kenya) al rione Sanità (Napoli, Italia)

E questa la drammatica realtà che dobbiamo affrontare, sevogliamo realmente fare missione in questa megalopoli. Dopo dodici anni spesinella violenta baraccopoli di Korogocho (Nairobi) in Kenya, mi ritrovo inmissione qui a Napoli nel rione Sanità, insieme al francescano Arcadio Sicherche è vissuto anche lui per dieci anni in baraccopoli ad Accra (Ghana) e allapediatra Felicetta Parisi, laica consacrata, da anni impegnata sul territorio.Non è una missione facile la nostra e deve essere tutta inventata! Ma noiriteniamo fondamentale prima di tutto esserci dentro queste realtà, viverlegiorno per giorno, sentirle sulla propria pelle.

Ecco perché è importante essere qui su questo campanile della Chiesa condividendo le angosce di questopopolo. Il dramma di un ragazzino innocente come Genny ucciso nel cuore dellanotte, proprio qui sotto casa. L’orrore dell’uccisione in piazza, quasi sottoi nostri occhi, in pieno giorno, delboss Pierino Esposito, il cui corpo ho ricoperto con un lenzuolo. Lo sconcerto,quando giorni fa, qui davanti alla porta di casa è stato gambizzato, amezzanotte, un giovanotto. Son balzato dal letto e sono sceso in piazza peraccogliere la disperazione dei vicini. E ancora, a pochi metri da casa, il 21 gennaio, i killersparano a un giovane, in sella a uno scooter, che pur ferito, accelera e riescea scappare. E l'11 febbraio, verso sera,con negozi aperti e tanta gente per strada, un altro agguato con ferimento di padre e figlio, gestori di un garage, aqualche centinaio di metri da casa. E così che anche noi sperimentiamo sullanostra pelle la paura e lo sconcerto della gente che vive in questo quartiere.

Ma per noi missionariè altrettanto importante il comeci siamo in queste periferie! Infatti abbiamo scelto uno stile di vita semplicee sobrio che ci permette di mettere al centro le persone con un’attenzioneparticolare agli ammalati, agli anziani soli, ai malati mentali, ai senza fissadimora, ai migranti e ai rom. (Tante le lotte che stiamo facendo per questeultime tre categorie, gli scarti della nostra società). Incontrando le personedel quartiere ci rendiamo conto di quanto grande sia anche la sofferenzaeconomica. Questo ci ha spinto ad iniziare il microcredito (non è la cosa piùfacile alla Sanità!). Sosteniamo con forza anche il lavoro dei GiocatoriAnonimi per le vittime del gioco e dell’usura, cancro del rione Sanità (e nonsolo alla Sanità!).

Ma il nostro ruolo di missionari qui è anche quello di creare comunità, fare rete,far nascere dal basso un movimentopopolare capace di chiedere i propri diritti fondamentali come cisuggerisce Papa Francesco. Purtroppo questo non è facile perché le periferiedel Meridione sono attraversate da un esasperato individualismo, in parteretaggio storico del Sud, in parte frutto del consumismo. Per questo, comemissionari abbiamo puntato sulle Piccole Comunità cristiane che si ritrovanonelle case a leggere il Vangelo e a contestualizzarlo nell'oggi. Piccole realtàche riscaldano il cuore, creando autentiche relazioni umane e comunitarie. Equesto stesso motivo che ci ha spinto ad iniziare anche la Rete del RioneSanità per creare comunione fra le varie realtà che operano sul territorio. Inquesti anni la Rete è riuscita ad evidenziare i gravi problemi sociali presso l'amministrazionecomunale sia con le lettere LiberiAmo laSanità che attraverso i tavoli istituzionali. Un bel frutto della Rete è laRete Educativa che riunisce tutte le scuole, i dopo-scuola, i centri educativi delquartiere. All’inizio di questo anno scolastico è stata organizzata unagiornata unitaria in piazza, come unitaria sarà la sfilata del Carnevale (24febbraio), che quest’anno ha cometema:” Il diritto allo studio”.

E due anni fa, dopo l'uccisione del giovane Genny Cesarano, abbiamodato inizio a un movimento che tenta di mettere insieme le realtà socialiimpegnate delle periferie di Napoli con le parrocchie presenti nelle stesse. L’abbiamochiamato “Un Popolo in cammino”.Non è un cammino facile, sia per la frammentazione dei comitati, sia per ladifficoltà che si ha a legare fede e vita. E un lento e difficile processo questo,ma lo ritengo fondamentale.

Un appello inascoltato

“Un Popolo in cammino” si appella prima di tutto al Governo perché intervengacon un Piano Marshall per le scuole, la sicurezza e il lavoro per i giovaninelle periferie di Napoli. Lo abbiamo chiesto di nuovo con forza il 16 dicembrescorso con un’altra marcia per le vie centrali di Napoli. Noi chiediamo per iquartieri in difficoltà scuole aperte fino a sera tarda, con insegnanti sceltiallo scopo di avvicinare questi ragazzi. Scuole che devono includere anche scuoleserali e maestri di strada. Qui ci vogliono grossi investimenti dello Stato. Inpiù chiediamo sicurezza sulle nostre strade e piazze, munite di telecamere, presidi fissi di polizia e vigili urbani. Maanche un impegno serio contro la bomba sociale che colpisce le periferie diNapoli, altrimenti non ci potrà essere sicurezza. Infine chiediamo lavoroinedito per i giovani: il 60% sono disoccupati. Lavori inediti comecooperative per la raccolta dell’umido nei vicoli o lavoro negli orti urbani…

Dopo più di un anno di pressione sul governo Renzi e oraGentiloni, dobbiamo riconoscere che abbiamo ottenuto quasi nulla. Non solo, marischiamo di perdere quel poco che abbiamo! Qui alla Sanità, nonostante lelotte e i blocchi stradali compiuti, è stato chiuso anche l’ospedale S. Gennarodei Poveri. E ora rischiamo anche la chiusura dell’unico Istituto Superiore,il Caracciolo. Ma tutto questo impegno è difficile sostenerlo senza una fortespiritualità, quella indicataci da Papa Francesco, quella di una chiesa poverae dei poveri. Ecco quello che ci ha spinto e ci spinge a promuovere il “Pattodelle Catacombe”. Questo è un Patto firmato il 16 novembre 1965 da unacinquantina di Padri Conciliari, alla fine del Vaticano II, nelle catacombe diDomitilla a Roma, con il quale i vescovi si impegnarono per una Chiesa povera edei poveri. E dato che a Napoli abbiamo le splendide catacombe di San Gennaro,abbiamo voluto riproporlo ma adattandolo alloggi. E così nel 50° anniversariodi quel Patto, il 16 novembre 2015, un folto gruppo di fedeli, preti,religiosi/e si sono ritrovati inpreghiera nelle catacombe di S.Gennaro dei Poveri, qui al Rione Sanità, perfirmare il rinnovato Patto delle Catacombe, che ci impegna a “fare l'opzione deipoveri, degli esclusi, degli scarti della società, a riconoscere in loro la carnedi Cristo, Sacramento vivo della sua Presenza e prestare ad essi la nostra vocenelle loro cause”. Ma abbiamo anche promesso di «sostenere in manieranon violenta, nella nostra azionepastorale, i movimenti popolari che si impegnano a favore dei dirittifondamentali dell'essere umano»,

Ora che abbiamo ottenuto la benedizione e l’incoraggiamentodel nostro vescovo, il cardinale C. Sepe, ci siamo dati appuntamento (fedeli,preti, religiosi/e) il 24 marzo prossimo presso le catacombe di S. Gennaro perrinnovare quel Patto. E la giornata del martirio dell’arcivescovo di S.Salvador, Oscar Romero e dei missionari martiri, straordinarie figure che sisono giocate la vita a favore degli impoveriti in nome del Dio della vita. «Crediamoin Gesù che è venuto a portare vita in pienezza-aveva affermato Oscar Romero -Crediamo in un Dio vivente che dà vita agli uomini e vuole che gli uomini vivanodavvero. Si presenta quindi alla Chiesa, come a ogni uomo, l’opzionefondamentale per la sua fede: essere in favore della vita e della morte.Vediamo con grande chiarezza che in questo la neutralità è impossibile. Oserviamo la vita dei salvadoregni o siamo complici della loro morte. E qui sidà la mediazione storica dell’aspetto fondamentale nella fede: o crediamo in un Dio di vita o serviamo gliidoli di morte».

E questa anche la nostra opzione fondamentale, noi cheviviamo e operiamo nelle periferie di Napoli.

Napoli, 22 febbraio 2017

Ecco dove spinge la logica del Mercato secondo la confessione di quelli che realmente governno i processi di trasformazione della città. il Sole24ore, 23 febbraio 2017, con postilla

Ecco dove spinge la logica del Mercato secondo la confessione di quelli che realmente governno i processi di trasformazione della città. il Sole24ore, 23 febbraio 2017, con postilla

La domanda residenziale che negli ultimi semestri si è riaffacciata al mercato deve fare i conti con una serie di variabili determinanti per il real estate e con alcune anomalie caratteristiche del mattone italiano. È in estrema sintesi il riassunto del report pubblicato da Rur, Rete Urbana delle Rappresentanze, e Yard, società che si occupa di consulenza nel real estate, per fotografare trend e tendenze del nostro mercato immobiliare.

Fatto 100 il numero base nel 2006 oggi la domanda abitativa è a quota 81,4, ma le compravendite si fermano al 59. Oggi sono 950mila i potenziali acquirenti, rispetto ai 907mila del 2012.

Secondo Yard non pochi sono i rischi interni e internazionali con il quale lo stesso mercato immobiliare deve fare i conti. Tra quelli interni Yard nomina la produttività, ma anche le calamità naturali oltre all’alto debito, tra quelli internazionali le elezioni in Europa, le migrazioni ma anche la riduzione degli investimenti cross-border.

Ma l’analisi del settore è più complessa. «Il ciclo immobiliare, e soprattutto quello delle costruzioni, ha subìto, a partire dalla metà dello scorso decennio, un ridimensionamento di proporzioni che non hanno avuto eguali in passato - recita il report -. Un settore fortemente esposto alla componente residenziale: circa l’80% del fatturato immobiliare deriva dalla componente del “mercato di consumo residenziale” in gran parte per uso proprio, mentre negli altri grandi mercati europei si attesta attorno al 60%, pur avendo dimensioni assolute comparabili».

In Italia, e gli operatori locali e internazionali da tempo lo segnalano, manca la componente essenziale dell’immobiliare per le attività produttive e di servizio urbano che costituiscono il vero motore dello sviluppo territoriale.

«Il fatturato di quello che Eurostat classifica come real estate activities nel 2015 vale, infatti, 130 miliardi di euro in Germania, 83,5 miliardi nel Regno Unito, 80,8 in Francia e 36,2 in l'Italia. Inoltre, nel nostro Paese dal 2006 il turnover si è ridotto del 27%, mentre in Germania è cresciuto del 21%» recita ancora lo studio.

Bisogna reinventare il real estate. Come nel segmento “commercial” (non residenziale) si sta passando sempre più a investimenti value added - edifici da riqualificare per ricavarne valore - così bisogna rigenerare pezzi di città attraverso la demolizione di quartieri degradati, obsoleti o invivibili (pensiamo ad alcuni quartieri di case popolari). Questo il pensiero del team di Yard e di Giuseppe Roma, segretario generale di Rur.

La riqualificazione permette da un lato di non consumare nuovo suolo e dall’altro di innescare un processo di sviluppo che può incidere sulla ripresa dell’economia.

Da segnalare anche lo stop dello sviluppo nel residenziale, che in un momento di crisi ha evitato però di mettere sul mercato abitazioni che non avrebbero incontrato domanda. Nel 2006 a fronte di cento abitazioni vendute si registravano permessi per 30 nuove costruzioni, nel 2016 ogni cento transazioni vengono autorizzate sette nuove abitazioni.

Il Rei (Real Estate Italia) Index (somma le opinioni di miglioramento e la metà di quelle che indicano stabilità) riferito al 2017 per quanto riguarda i volumi scambiati, nel solo comparto residenziale supera la soglia del 50% che rappresenta una prevalenza di opinioni positive per il futuro. Per quanto riguarda i prezzi, gli opinionisti interpellati dalla Rur, segnalano per il 2017 ancora una fase di contenimento nel settore abitativo, con una sostanziale stabilità, tranne che per l’usato di bassa qualità che dovrà subire ancora qualche rastrematura.

Il mercato abitativo sembra soggetto a una forma di “astinenza” da parte dei proprietari di immobili medio–alti, non offerti in vista di una possibile inversione di tendenza. Quindi, i prezzi medi sono in discesa per una diversa composizione qualitativa dei beni scambiati, rispetto al passato.

postilla

Abbiamo capito la logica del Mercato. Case vuote ne abbiamo costruite troppe. Ma gli investimenti, e il lavoro, non possono essere impiegati per restaurare i territori degradati, perché il danaro pubblico serve per gli armamenti, alla faccia della Costituzione. Allora "rigeneriamo" fisicamente e socialmente la città: aumentiamo le cubature nei vecchi quartieri, sovraccarichiamo i servizi già insufficienti, mandiamo fuori i poveri, e dentro i benestanti.

Archistar, grandi opere, assenza di governo, mancanza di dosi anche minime di programmazione e coordinamento: ecco come si gettano al vento le risorse e si caricano di debito pubblico i vivi e i futuri. Corriere della sera, 22 febbraio 2017

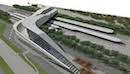

Lunga e sinuosa come un gigantesco serpente. È appoggiata sull’erba e non sul mare, che qui neanche si vede. Ma nel corpo centrale di quasi 400 metri ha la copertura a gradini che ricorda villa Malaparte a Capri. Bella. Anzi bellissima. E moderna. Con i computer a controllarne la luce. Un architetto la indicherebbe come ardito esempio di rapporto tra invaso e involucro. E ne decanterebbe il fascino tirando in ballo il decostruttivismo russo e il razionalismo classico. Ma il punto è: servirà a qualcosa?

La nuova stazione dell’Alta velocità di Afragola, progettata da Zaha Hadid e inserita dalla Cnn tra le perle dell’architettura contemporanea, già più volte visitata da governatori e ministri, sarà inaugurata ufficialmente tra un paio di mesi nella campagna a Nord di Napoli: in grande ritardo rispetto all’avvio dei lavori, iniziati nel 2003 e poi bloccati per oltre un decennio, ma ora addirittura in anticipo rispetto all’ultimo cronoprogramma. Quarantamila metri quadrati distribuiti su quattro livelli, 5 mila metri di vetrate, vuoti da vertigine e spazi in abbondanza per uffici e servizi: insomma, roba da squilli di tromba, l’ideale per ridare un po’ di tono a questa immensa periferia impoverita. E invece, c’è già chi nutre dubbi sulla sua utilità, perché è diventata il simbolo di ciò che il Paese potrebbe essere e invece non è.

Michele Oricchio, procuratore generale della Corte dei Conti, ne ha parlato nella sua relazione di apertura dell’anno giudiziario. Un paio i passaggi. Il primo, generale, quando ha fatto riferimento a «un investimento eccessivo» e alla «troppa superficialità nella spesa pubblica in Campania». Il secondo, quando è entrato nel merito. «La chiamano pomposamente — ha detto — “Porta del Sud”. Ma mi chiedo se sarà davvero dimensionata al reale numero di viaggiatori che prenderanno ad Afragola un treno per la Calabria o per Bari». Ironica la conclusione: difficile pensare a un traffico di viaggiatori «da Victoria Station».

Costata finora sessanta milioni, ma ne occorreranno molti altri per completarla e «connetterla» al territorio, la stazione di Afragola fu originariamente pensata per accorciare le distanze dell’Alta velocità. I Frecciarossa da e per il Sud non sarebbero stati più obbligati a entrare e uscire da Napoli, ma avrebbero potuto fermarsi ad Afragola e poi proseguire in linea retta. Sennonché è successo esattamente quello che non doveva succedere. Non solo l’Alta velocità si è fermata a Napoli, come si sa. Ma dal 2003, a cantieri aperti, nulla è stato fatto per garantire contemporaneamente il collegamento locale tra la nuova mega stazione galattica e quella ormai storica di Napoli-centrale. Niente metropolitana, che si ferma a 20 chilometri di distanza. Niente Circumvesuviana, che chissà come tira avanti essendo da anni classificata come la peggiore ferrovia italiana. Solo progetti più o meno vaghi e finanziamenti tutti ancora da confermare. E addirittura — almeno finora — non è previsto neanche un servizio alternativo su gomma. Tanto che il sindaco di Afragola, Domenico Tuccilo, ancora si sbraccia nel tentativo di richiamare l’attenzione di qualcuno: governo, Regione, Comune metropolitano. Qualcuno purchessia. Chiede navette, parcheggi, attrezzature per la vivibilità e lo sviluppo. Tutto tranne i soliti supermercati.

«La nuova stazione — dice — non può rimanere lì come un’astronave abbandonata nei campi». Tuttavia per ora la conseguenza è paradossale. Afragola sarà attraversata solo da qualche Intercity o Frecciargento, ma non sostituirà Napoli-centrale. A maggior ragione per l’Alta velocità. I Frecciarossa si fermeranno nella stazione di Zaha Hadid solo quando sarà completata la tratta Nord-Sud, o quella, già avviata, Napoli-Bari. Se ne riparlerà, in ogni caso, non prima del 2022. Intoppi permettendo. E sempre che si trovi un taxi per raggiungerla.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

<div id="div_bg_btnData" class="CHitNPReader_toolbar_btn_bg" >Data</div> <div id="div_bg_btnContenuti" class="div_bg_btnData" ></div> <div id="div_bg_btnData" class="CHitNPReader_toolbar_btn_bg" >Contenuti</div> <div id="div_bg_btnContenuti" class="div_bg_btnContenuti" ></div>

Un progetto obsoleto ma una Grande Opera produttrice di giganteschi investimenti pubblici e generatrice di ingenti arricchimenti privati, ostacolata da un’intelligente e tenace opposizione popolare

Le “grandi opere” inutili e/o dannose non sono una prerogativa italiana, come sanno coloro che a livello europeo si occupano di questa problematica di vaste dimensioni. Dappertutto questi grandi progetti che implicano un oneroso investimento pubblico provocano ingenti danni non solo ambientali ma anche sociali ed economici alle comunità.

Il progetto

Secondo un progetto che risale al lontano 1994, la principale stazione ferroviaria di Stoccarda, situata in centro-città, con 17 binari e una frequenza di 50 treni all`ora, sta per essere sotterrata. Il grande cantiere, aperto nel febbraio 2010, è ormai esteso a tutta la città e devasta da anni ampi spazi cittadini : si scavano tunnel per circa 60 km per far passare solo 8 binari sui quali dovrebbero transitare 32 treni all`ora.

L’argomento ufficiale del necessario potenziamento del nodo ferroviario è dunque obsoleto, come si può evincere anche dalla nuova stazione centrale di Vienna, attiva dal 2015 e simile nelle sue dimensioni, con un traffico inferiore del 30% rispetto a quanto previsto anche per la nuova stazione di Stoccarda. Quali sarebbero allora i benefici di questa grande opera, i cui costi sono balzati dagli iniziali 2 miliardi di euro a 4,5 nel 2011, a 6,5 nel 2013 e nel 2016 a oltre 10 miliardi di euro? Si presume inoltre che con la nuova linea ferroviaria prevista sulla tratta Wendlingen - Ulm i costi lieviteranno a ben 14,6 miliardi di euro complessive. (Queste cifre sono infine da paragonare con la somma erogata alle Ferrovie tedesche per l’intera rete nazionale: 1,2 mrd.di euro.)

Oltre ai lauti profitti per le ditte di costruzione, ci si aspetta così anche per città e regione un lucrativo sviluppo urbano ed economico, last but not least sulle superfici liberate dagli attuali binari (circa 100 ettari). Ma anche qui i calcoli sono alquanto vaghi e la Corte dei conti ha ammonito contro aumenti e ritardi a seguito di una pianificazione solo approssimativa.

Richiesto dalle Ferrovie S.p.A. come “controllo” dello stato dei lavori (la cui fine si è posticipato ormai al 2021/22), il più recente rapporto (2016) della multinazionale KPMG, che fornisce servizi professionali alle grandi imprese nel mondo, si basa solo su informazioni interne e conferma più o meno le aspettative del committente pur rivelando tra le righe molte lacune su una serie di gravi mancanze tecniche. Oltre al fatto che non è di dominio pubblico.

La resistenza

L`intero progetto è stato osteggiato attivamente dal 2009 fino al 2011 da decine di migliaia di cittadini, sostenuti all`inizio dalle organizzazioni di tutela ambientale del Bund e dal partito dei Verdi. Nel 2011, i Verdi sono entrati in coalizione con la Spd (dal 2016 la coalizione è con la Cdu) al governo del Land Baden-Württemberg oltre a quello della città di Stoccarda, e da allora essi hanno virato su una posizione consenziente: “costruttiva, ma critica”.

Anche sull’onda dell`esito “favorevole” al finanziamento regionale, espresso in un referendum regionale nel novembre 2011, che - pur senza raggiungere il quorum necessario - ha fatto crollare parte della resistenza attiva. Ciò nonostante permane un’opposizione di base molto decisa al progetto “Stuttgart 21” che ha elaborato un progetto alternativo per una “svolta” (Umkehr 21/K21) mantenendo alta l`attenzione in città, nella speranza che “Stuttgart 21” non venga portato a termine nel modo previsto alla luce delle tante questioni ancora aperte. Dal 17 luglio 2010 il nucleo duro di resistenti (circa 300 persone, in maggioranza donne) tiene aperto 24 ore su 24, giorno e notte, davanti alla stazione centrale la “Mahnwache”, un posto di monito, di protesta permanente dove chiunque può trovare materiali e informazioni sullo stato delle cose.

Ogni lunedì (ininterrottamente dal 26 ottobre 2010!) questo gruppo di irriducibili organizza un raduno serale con qualche oratore nella centrale Schlossplatz che poi raggiunge in corteo la stazione centrale (alla 357a manifestazione dello scorso 6 febbraio hanno partecipato anche testimoni contro le grandi opere a Firenze e Venezia).

Con il gruppo di lavoro nominato “Stuttgart 21 è ovunque” si è potuto constatare che in ogni paese, e nello spazio pubblico sempre più privatizzato, le grandi opere non corrispondono alle esigenze concrete dei cittadini o del territorio ma piuttosto alle aspettative di alto profitto dei capitali, aspettative difficilmente raggiungibili altrove nella fase dell`odierno capitalismo. Lottare contro questi mostri (per lo più di cemento) significa quindi anche lottare per un futuro sostenibile per tutti.

«Il dibattito di questi giorni dimostra che non esiste una progettazione dei trasporti in città, si improvvisa cercando di rimediare maldestramente ai guai creati».territorialmente, 2 febbraio 2017 (c.m.c.)

Quando il saggio indica la luna qualcuno vuol farci vedere solo il dito. Pare proprio quello che sta succedendo attorno al Passante TAV: le persone sono attonite all’idea di spendere 1,5 miliardi per una mega stazione senza treni, ma si cerca di cambiare argomento e deviare l’attenzione dell’opinione pubblica dicendo che si metteranno tanti bus in quella voragine ai Macelli.

Così ha fatto l’assessore ai Trasporti del Comune di Firenze Stefano Giorgetti nelle sue recenti dichiarazioni dove ha tranquillizzato che la futura “Foster” non sarà un deserto, ma ci saranno ben 20.000 viaggiatori al giorno che scenderanno e saliranno da tutti i bus diretti in città.

Questa prospettiva, che dovrebbe consolare i cittadini perplessi nel vedere tanti soldi buttati, al Comitato No Tunnel TAV rinforza invece le domande che non hanno ancora trovato risposta: se il buco ai Macelli sarà una stazione di bus che si fanno a fare due tunnel ferroviari? Se i viaggiatori ferroviari saranno così pochi che si spendono a fare 1,5 miliardi di euro?

Il Comitato indica da anni che questo progetto TAV è profondamente inutile e pericoloso, mentre qualcuno vuol distrarre l’attenzione parlando di autobus Il Comitato si pone anche un’altra serie di domande: ma è stato fatto uno studio che giustifichi lo spostamento di tutti i bus che arrivano a Firenze in una zona come quella dei Macelli? Questa decisione non sarà una trovata, poco credibile, per giustificare un errore marchiano come quello di aver iniziato a realizzare una ferrovia sotto la città? Ancora le dichiarazioni di Giorgetti, “È proprio la presenza dei pullman che ci consentirà di realizzare la nuova stazione”, sono lì a darci la risposta: è lo spostamento dei bus a far sembrare plausibile questa operazione!

Lasciano basiti le dichiarazioni del presidente della Commissione Ambiente Fabrizio Ricci che continua a dire che senza i tunnel le FS potrebbero “bypassare Firenze con il tracciato dell’alta velocità”. Ma vogliamo scherzare? Ma di cosa si sta parlando? Dal nodo fiorentino passano circa 200 treni AV ogni giorno, non ci sono percorsi alternativi; i treni o passano da Firenze o non passano! Il Comitato si chiede se non sarebbe opportuno un ripassino di geografia da parte dei nostri politici.

Il dibattito di questi giorni dimostra che non esiste una progettazione dei trasporti in città, si improvvisa cercando di rimediare maldestramente ai guai creati.Il re pare proprio nudo; c’è da chiedersi solo quand’è che i Fiorentini cominceranno a riderne sul serio.

Comitato No Tunnel TAV

A tutto questo c’è solo una spiegazione razionale: che si debba scavare e rimuovere milioni di metri cubi di terra perché ci sono accordi inconfessati e inconfessabili da cui non si può tornare indietro. perUnaltracittà, 2 febbraio 2017 (c.m.c.)

A tutto questo c’è solo una spiegazione razionale: che si debba scavare e rimuovere milioni di metri cubi di terra perché ci sono accordi inconfessati e inconfessabili da cui non si può tornare indietro. perUnaltracittà, 2 febbraio 2017 (c.m.c.)

Il Comitato No Tunnel TAV di Firenze ha letto con incredulità le dichiarazioni dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Firenze Stefano Giorgetti relative al futuro del Passante AV. Che il progetto rivisto fosse caratterizzato da gravi lacune è stato subito chiaro, ma adesso che alcuni particolari stanno emergendo la cosa si sta facendo addirittura ridicola.

Giorgetti ha riconosciuto che nella futura “mini-Foster” andrebbero solo i treni AV che attualmente fermano a Campo di Marte, servendo cioè circa 3.000 viaggiatori al giorno, il 10% dei viaggiatori dell’alta velocità a Firenze. Tutti gli altri, circa 160.000 al giorno, continuerebbero a servirsi di Santa Maria Novella.

C’è da non credere alle proprie orecchie! Si costruiscono due tunnel sotto la città e una stazione di 700.000 metri cubi di volume e 60.000 di superfici utili per un numero di viaggiatori come a Pontassieve! Si mettono a rischio monumenti e migliaia di appartamenti per realizzare una stazione con molto meno traffico di Rifredi o Campo Marte!

E in quei pericolosissimi tunnel sono previsti solo poche decine di treni al giorno! Quasi tutti i treni AV andranno a Santa Maria Novella; ma allora di cosa si parla quando si dice che si «libereranno i binari di superficie»? Questo deserto che hanno ideato ai Macelli a cosa potrebbe mai servire? Ecco la trovata: ad una stazione dei bus! Anzi, un hub, sembra una cosa più seria. Si cerca di riempire il vuoto di idee con una trovata da cabaret. Si giustifica la costruzione di 7 km tunnel ferroviari e tre piani sotto terra per una fermata di autobus? Ma vogliamo scherzare?

Per un traffico da stazione di campagna si sono stanziati e si vogliono spendere 1,5 miliardi di euro?

Il Comitato sa che ormai le faide interne al PD toscano portano agli assurdi che vediamo, ma si chiede cosa faccia il governo davanti a questi numeri, cosa ci sia stato a fare il Ministro Del Rio alla riunione del 25 scorso dove si è deciso di continuare con questi lavori TAV; come possa continuare a tacere il Ministro del Tesoro Padoan davanti a tanto vergognoso sperpero in una controllata dal suo ministero; a che politiche di risanamento stia pensando il Presidente del Consiglio Gentiloni se tollera follie come questa.

Il quadro che l’assessore Giorgetti ha aiutato a chiarire è senza senso, non ha alcuna logica. A tutto questo c’è solo una spiegazione razionale: che si debba scavare e rimuovere milioni di metri cubi di terra perché ci sono accordi inconfessati e inconfessabili da cui non si può tornare indietro.

Di questi veti e accordi segreti è prigioniera Firenze.

*Comitato No Tunnel TAV Firenze

«Una storia minore, che però dice molto di come le cose spesso funzionano in Italia». Il Fatto Quotidiano online, 31 gennaio 2017

La sentenza sancisce “l’esistenza di criticità acustiche” che impediscono la costruzione di Bellaria. La vicenda è stata anche oggetto di un’inchiesta giudiziaria archiviata nel novembre del 2014. Nel decreto di archiviazione si racconta dei 29 milioni di euro nascosti al Fisco da parte di Immobiliare Santilo, la società che aveva venduto i terreni diventati edificabili: tutto però è stato prescritto o sanato dallo scudo fiscale

È una storia che da anni tiene banco a Peschiera Borromeo, un piccolo comune alle porte di Milano. Una storia minore, che però dice molto di come le cose spesso funzionano in Italia. Ora è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato, che da un lato impedisce la realizzazione delle nuove residenze, dell’asilo e del parco che erano stati previsti in zona Bellaria in barba a ogni criterio di sicurezza, visto che lì di fianco sorge uno stabilimento della Mapei a rischio di incidente rilevante. Dall’altro lato, la sentenza dice chi in questi anni ha fatto l’interesse pubblico, e chi invece non ha rispettato le leggi per farsi gli affari suoi.

Tutto inizia nel 2007, quando il sindaco del Pd Francesco Tabacchi e il suo assessore all’Urbanistica Silvio Chiapella, entrambi vicini all’allora presidente della provincia Filippo Penati, danno il via a un’incredibile speculazione immobiliare, approvando in zona Bellaria un piano integrato d’intervento per edificare su quello che era un terreno agricolo nuove case, un asilo e un parco, questi ultimi due come opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Peccato che l’area abbia più di un problema: la strada di fianco è piuttosto trafficata e i limiti di inquinamento acustico non vengono rispettati, mentre nello stabilimento della Mapei, quello dell’ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, c’è un deposito di sostanze a rischio di esplosione, con possibili conseguenze in un raggio di 200 metri.

L’amministrazione di centrodestra che segue quella di centrosinistra se ne accorge e nel 2012 annulla parte del piano, bloccando la costruzione dell’asilo, del parco e delle residenze che non sono ancora state tirate su. Il sindaco Antonio Falletta e il presidente del consiglio comunale Luciano Buonocore presentano anche un esposto in procura. L’inchiesta giudiziaria viene archiviata nel novembre del 2014, ma solo per sopraggiunta prescrizione. Nel decreto di archiviazione sono elencati i nomi dei consiglieri comunali che hanno fatto approvare il piano Bellaria, considerato illegittimo, e racconta dei 29 milioni di euro nascosti al Fisco da parte di Immobiliare Santilo, la società che aveva venduto i terreni diventati edificabili a First Atlantic Real Estate (oggi Idea Fimit) e a tre cooperative locali, realizzando plusvalenze per oltre 42 milioni di euro. In ogni caso tutto finito in prescrizione o sanato grazie allo scudo fiscale.

In comune, dove nel frattempo è tornato al governo il Pd con Luca Zambon, il decreto di archiviazione viene protocollato solo mesi dopo, in modo che nessuno possa leggere cosa c’è scritto sopra. La vicenda Bellaria continua però a tenere banco e a fine 2015 la giunta Zambon finisce per cadere. Qualche mese fa il Fatto quotidiano.it dà conto in un articolo del decreto di archiviazione infrattato e quando lo scorso giugno, in campagna elettorale, alcuni cittadini distribuiscono l’articolo a mo’ di volantino, il Pd locale minaccia pure querele.

Alle elezioni Zambon viene sconfitto da Caterina Molinari, alla guida di due liste civiche. La nuova amministrazione, per quanto riguarda Bellaria, conferma la linea dell’amministrazione di centrodestra. E cambia, rispetto alla giunta Zambon, la linea difensiva del comune nel ricorso che Immobiliare Santilo e Idea Fimit hanno presentato al Consiglio di stato per fare ripristinare su Bellaria il piano originario che già il Tar aveva giudicato illegittimo.

Nei giorni scorsi la sentenza è arrivata, a sancire “l’esistenza di criticità acustiche” che impediscono l’attuazione dei progetti delle opere pubbliche da destinare a parco e asilo. E soprattutto i rischi di incendi ed esplosioni “presenti anche al momento dell’approvazione e dell’adozione del piano integrato di intervento”. Ora ci sarà da realizzare delle opere di mitigazione dei rischi e dell’inquinamento acustico a favore di chi ha comprato un alloggio anni fa, negli edifici costruiti prima che le magagne saltassero fuori. E, secondo la sindaca Molinari, non ci si dovrà fermare a questa sentenza: «Riteniamo che i responsabili della vicenda debbano rispondere direttamente delle scelte e delle conseguenze che ne sono derivate, a tutela della legalità e del benessere dei cittadini».

«Comunicato stampa:Il Comitato No Tunnel TAV constata come si siano avverate le peggiori previsioni per la città: lo sciagurato progetto di Passante Alta Velocità di Firenze è stato confermato per intero nella riunione tentasi ieri a Roma tra Ministero dei Trasporti e enti locali». territorialmente online, 26 gennaio 2017 (c.m.c.)

Per il momento ha vinto la lobby del cemento e della politica clientelare che la sostiene, senza curarsi delle incongruenze e delle illogicità insite in ciò che è stato deciso; ma ormai la politica italiana ci ha abituato ad assumere gli ossimori come realtà.La Regione parla di «centralità del sottoattraversamento e della stazione di Santa Maria Novella» senza rendersi conto che le due cose sono incompatibili: o è centrale l’una o l’altro. Dietro questa confusione semantica si cela soprattutto l’imbarazzo di imporre alla città un progetto sbagliato, cercando affannosamente una logica dove non c’è che approssimazione.

Questa confusione la si vede chiaramente nell’idea che si propone per la Foster 2.0: si parla di “mini Stazione”, ma non si capisce cosa ci possa essere di “Mini” in una struttura a tre piani di 450×50 metri, dove – se l’aritmetica non è una opinione – si avranno tre livelli da oltre 20.000 metri quadri ciascuno. Lo scavo è di quelle dimensioni e non si può certamente ridurre. Si sta preparando un enorme deserto sotterraneo nel cuore della città.

L’idea di uno hub per treni AV e autobus è un coniglio fatto uscire dal cappello, un gioco di prestigio per nascondere l’assenza di idee, un goffo tentativo per mettere qualcosa nel deserto che si vuol costruire.

Nessuno si rende conto che, se si crea un interscambio forte tra bus e AV, si taglia totalmente fuori il trasporto ferroviario, soprattutto quello regionale, che resterà così totalmente scollegato dai trasporti a lungo percorso? I bus, che sono una componente fondamentale del trasporto locale, resterebbero lontanissimi dalla stazione di Santa Maria Novella dove continuerebbero ad attestarsi i treni locali. Ma ci si rende conto dell’incongruenza, della rottura di carico che si provoca?

Adesso i bus turistici entrano in città dall’uscita autostradale di Firenze Sud e, col raccordo che porta a Varlungo, poi in piazza Piave; soluzione assolutamente carente, ma l’idea di far attraversare tutta la zona ovest di Firenze per arrivare ai Macelli è ancora più pazza!

Ma esiste un piano dei trasporti che giustifiche questa trovata, che appare invece una boutade inventata sul momento per giustificare un progetto che non sta in piedi?

Il comitato ricorda come sarebbe molto più semplice, economico ed efficace concentrare servizi distribuendoli attorno alla stazione di Santa Maria Novella, soprattutto utilizzando gli spazi ricavabili dal terrapieno ferroviario e dalle zone dismesse al Romito; ma l’imperativo è scavare, muovere terra: esattamente ciò che gradiscono le mafie in tutti i cantieri d’Italia.

Nell’incontro romano si sono totalmente ignorati i rischi enormi di uno scavo in area metropolitana; questi non sono per niente spariti, si sono solo volutamente dimenticati; ma ce ne ricorderemo presto. Purtroppo.

«L’affermarsi di concetti quali “pianificar facendo” delegittimava fino al sospetto di ideologismo il tecnico legato ai valori del territorio. Oggi le evidenti difficoltà del campo richiedono un “passaggio di fase”». La città invisibile, 25 gennaio 2017 (c.m.c.)

«L’affermarsi di concetti quali “pianificar facendo” delegittimava fino al sospetto di ideologismo il tecnico legato ai valori del territorio. Oggi le evidenti difficoltà del campo richiedono un “passaggio di fase”». La città invisibile, 25 gennaio 2017 (c.m.c.)

1.1 La recente ripresa di interesse sul campo elaborativo “particolare” costituito dalla penetrazione e dai condizionamenti della criminalità organizzata su politiche e pratiche urbanistiche e territoriali si può collegare certo agli studi diversificati che stanno osservando le crescenti distorsioni dei processi di governance della cosa pubblica (Gallino, 2012; Bevilacqua, Agostini, 2016; Barbieri, Giavazzi, 2014).

Tra gli effetti spaziali, possono annoverarsi i frequenti episodi di corruzione che stanno caratterizzando la gestione di progetti e programmi territoriali, specie nel nostro paese. Non solo per quanto riguarda i continui scandali che investono e stravolgono il comparto delle grandi opere, ma più in generale per le contraddittorie problematicità che segnano molte attività di trasformazione dell’uso dello spazio.

Tutto ciò può significare un sostanziale fallimento di azioni e strategie tipiche della fase precedente di “urbanistica concertata”, contrassegnata spesso dalla presenza di piani tanto “straordinari e complessi” quanto sovente “singolari ed anomali”. Ciò che può evidenziarsi non solo dagli effetti ambientali, in termini di consumo di suolo, distruzione di paesaggio, inquinamenti crescenti, perdita di funzioni territoriali essenziali, e da quelli economico-finanziari, per spreco di risorse e indebitamenti fino al default dei soggetti gestori; ma anche dalla presenza pressoché costante, di fenomeni di corruttela.

Altre discipline, dalla sociologia agli studi giuridici e politici, hanno evidenziato come elemento distintivo (Barbieri, Giavazzi, cit.; Sciarrone, 2009; Mattei, 2013) assai frequente nella distorsione della governance la presenza di criminalità organizzata, mafia ‘ndrangheta o camorra a seconda delle diverse realtà regionali italiane. Si tende sovente a “esasperare le semplificazioni” delle procedure di gestione, fino all’illegittimità e appunto all’illegalità, segnate da rilevanti processi di corruzione, ma spesso concertati con quegli interessi “speculativi speciali” rappresentati dalle soggettività citate.

1.2 La problematicità delle vicende urbanistiche della fase ha contribuito a rilanciare oggi le concezioni più legate alle dimensioni “etiche e valoriali” dell’urbanistica (Magnaghi, 2010; Berdini, 2011; Salzano, 2003), che sembravano di recente riposte sullo sfondo dalle capacità pragmatiche della governance. L’affermarsi di concetti quali “pianificar facendo” o “piano come trading zone” delegittimava fino al sospetto di ideologismo il tecnico legato ai valori del territorio. Oggi le evidenti difficoltà del campo richiedono un “passaggio di fase” o come si diceva un tempo un “cambio di paradigma”: nuovi approcci, contenuti, linguaggi. Con la difficoltà ulteriore dell’accentuarsi di un certo ritardo istituzionale, che ne esaspera gli aspetti critici; specie nel cogliere limiti e contraddizioni di approcci e prospezioni affermatesi nel passato recente, e quindi nella capacità di individuare i momenti per una svolta (Magnaghi, cit.; Bevilacqua, 2011).

Peraltro non sono solo l’analisi di campo e le dialettiche disciplinari a favorire l’elaborazione sulla “deterritorializzazione di stampo mafioso”; anche vicende che hanno contrassegnato le pratiche professionali dell’urbanistica spingono in tale direzione. I problemi di tecnici operanti nelle zone storicamente “ad alta densità criminale”, come quelli di coloro che esercitano nelle aree – anche settentrionali – di penetrazione più recente, sono passati dalla cronaca giudiziaria alla pubblicistica specifica (De Leo, 2015). Qualche tempo fa il caso di Marina Marino, professionista di consolidata expertise nella “bonifica” e nell’amministrazione di enti territoriali a forte rischio di presenza criminale – o addirittura di comuni sciolti per mafia –, ha scosso tra gli altri, una parte della comunità disciplinare (Cornago, 2014) e favorito ulteriore allargamento ed approfondimento del lavoro su tale terreno.

1.3 Oggi questo filone elaborativo presenta intenso fermento: ricerche tipiche di sede si coordinano fino a formare Osservatori di livello nazionale. La pubblicistica disciplinare dedica crescente spazio al tema. I dottorati – oltre che le tesi di laurea – che continuano ad essere sensori delle traiettorie innovative della ricerca, dedicano attenzione ad esso. Peraltro, seppure con molta discontinuità e spesso senza la necessaria tensione, la questione dei condizionamenti della criminalità organizzata rispetto alle pratiche è presente nell’elaborazione urbanistica da più di una trentina d’anni.

Certo, fino al recente passato, essa non ha rappresentato un tema “individuato e dichiarato”, quanto piuttosto la ricaduta, pure rilevante, di istanze analitico-programmatiche tese alla lettura ed all’azione su problematiche specifiche; che caratterizzavano nelle diverse fasi parti del territorio nazionale: abusivismo, consumo di suolo, infrastrutture, gestione dei rifiuti; o percorsi di indagine su comparti e categorie sostantivi per l’assetto, come le grandi opere, le ricostruzioni post disastri sismici o idrogeologici, i grandi progetti turistici, i centri commerciali, le attrezzature speciali (Sberna, Vannucci, 2014).

1.4 Nell’articolo si tenta un prospetto di geografia della “deterritorializzazione di stampo mafioso”, incrociando tre traiettorie evolutive, cronologica, spaziale e tematica. La storicizzazione di quest’ultima permette forse di rischiarare anche le altre.

Le prime tracce di presenza criminale si registrano oltre trent’anni fa nell’ambito di ricerche che osservano “l’edilizia spontanea” che degenera in abusivismo, un fenomeno dapprima tipicamente meridionale, ma presto colto come rilevante, oltre che nelle tre regioni ad alta densità criminale, in altre parti del paese, per esempio Roma (Fera, Ginatempo, 1985; Costantino, 2001).

Nel corso degli anni ottanta, il crescente interesse per l’impatto ambientale di grandi attrezzature ed infrastrutture, di trasporto, energetiche, di gestione dei rifiuti, permette di scoprire il ruolo costante e crescente fino alla dominanza, della criminalità organizzata (Arlacchi, 1983; Piselli, Arrighi, 1985; Sciarrone, 2009), che si era già vista all’opera nella costruzione post-sismica del Belice, ed emerge, più nettamente nel caso dell’Irpinia. Le Colombiadi, i Mondiali del ’90, le grandi opere di fine Prima Repubblica, favoriscono gli incroci tra “Tangentopoli e Mafiopoli” (Arlacchi, cit.; Bocca, 1992).

Talora queste costituiscono occasioni di nuove colonizzazioni criminali di territori che prima non avevano mai conosciuto tali fenomeni, o quasi (Giorgio Bocca, cit., oltre ad Arlacchi, ricorda come il rapimento di Paul Getty negli anni ’70 servì ad assicurare alla ‘ndrangheta di Gioia Tauro le risorse utili a pagare a Fiat Iveco i camion con cui si sarebbero eseguiti i primi movimenti di terra per il costruendo porto industriale. In seguito a quell’affare la famiglia dei Mazzaferro, collegata alle cosche della piana di Gioia Tauro, subappaltava i lavori dell’ampliamento del villaggio-Juventus a Villar Perosa, “aprendo” così le attività in Piemonte).