il manifesto,

Ha ragione Piero Bevilacqua a sottolineare la «distrazione» nell’attuale campagna elettorale rispetto a un tema strategico come quello dell’istruzione. Esiste però un testo che affronta la decostituzionalizzazione intenzionale cui la scuola è soggetta da 20 anni.

Si tratta della Lip (legge di iniziativa popolare) Per la scuola della Costituzione. L’8 settembre è stata depositata in Cassazione e da qualche giorno è iniziata la raccolta delle firme per proporne la discussione parlamentare. 37 articoli, che abrogano gran parte della normativa degli ultimi 15 anni, dalla riforma Moratti, alla Gelmini, alla «Buona Scuola», tentando di riportare la scuola al modello dettato dagli artt. 3, 9, 33 e 34 della Carta.

Non solo abrogare, dunque, ma anche ri-costruire e ri-portare la scuola all’altissimo rango di organo costituzionale, quale fu pensata – non a caso – nell’Italia che risorgeva sui principi dell’antifascismo. La Lip non si propone di intervenire su tutti gli aspetti della normativa scolastica, ma di disegnare un’idea di scuola. Vi si parla di gratuità e di inclusione, perché la scuola è lo strumento che la Repubblica ha in mano per «rimuovere gli ostacoli»; di laicità (sono vietate le cerimonie di culto negli edifici scolastici; l’IRC è in orario extracurricolare; viene abolito l’inserimento delle scuole paritarie private dal sistema nazionale di istruzione); si prevede un rapporto alunni-docente che scongiuri per sempre le classi pollaio; l’unico insegnamento obbligatorio esplicitamente previsto (la legge non si occupa di programmi e discipline) è quello di Costituzione e cittadinanza; diritto allo studio e all’apprendimento; sapere disinteressato ed emancipante; si rende obbligatorio il terzo anno di scuola dell’infanzia, in previsione della generalizzazione; si abrogano i test Invalsi e il voto numerico alla primaria e alle medie; si ripristinano tempo pieno e prolungato; si riconducono alla loro centralità gli organi collegiali, riaffidandogli prerogative che sono espressione della democrazia scolastica; il biennio è unitario, posticipando così la scelta della scuola superiore – troppo spesso compiuta su base socio-economica – di due anni e garantendo i saperi imprescindibili per tutti più a lungo; l’obbligo al termine della scuola superiore, in modo che la scuola riprenda ad essere ascensore sociale e garanzia di pari opportunità per tutti, nessuno escluso; un presidente del collegio sovrano, eletto dai docenti, affiancherà il dirigente scolastico, con funzioni amministrative; l’autonomia scolastica viene riportata nel suo alveo costituzionale, quello del principio della libertà dell’insegnamento, strumento dell’interesse generale.

L’alternanza scuola lavoro diventa un «percorso di cultura del lavoro», obbligatoria per tutti gli indirizzi di scuola superiore, organizzati dalle scuole, che «possono prevedere, sia l’intervento in aula di esperti/e, oltre a quello degli insegnanti curriculari, sia l’inserimento del/la singolo/a allievo/a in realtà di lavoro e di ricerca nel rispetto degli artt. 2, 35 e 36 della Costituzione». Si effettuano al fine di «garantire agli studenti e alle studentesse attività coerenti con il loro percorso di istruzione, utili per acquisire gli strumenti critici necessari a comprendere non solo gli aspetti operativi della realtà lavorativa analizzata, ma anche il quadro dei diritti e delle responsabilità e il rapporto fra i processi produttivi ed economici e le implicazioni sociali e ambientali».

Grande attenzione, nel testo, al linguaggio di genere e alla purificazione da anglicismi e tecnicismi di matrice anglofona ed economicista. Si prevede di spendere il 6% del Pil nazionale, come da media dei paesi europei: anche per questo la raccolta si affianca a quelle – promosse dal Coordinamento Democrazia Costituzionale – per ripristinare il testo originario dell’art. 81 della Costituzione, eliminando l’equilibrio di bilancio; e per una legge elettorale proporzionale – per sanare tre ferite che gli ultimi parlamenti hanno inflitto alla democrazia nel Paese.

Ribaltare il paradigma corrente, privatistico e classista, disinfestare lo spazio culturale dal dominio del mercato, ricostruire l’equilibrio di diritti e poteri, restituire il sistema scolastico alla funzione di promozione del pensiero critico e della cittadinanza consapevole: questo e tanto altro nel testo che troverete in www.lipscuola.it.

Qui il testo originale dell'articolo

la Repubblica, blog Articolo 9, 14 febbraio 2018. Se la politica fosse quella che il ministro renziano Dario Franceschini ritiene che sia - e di fatto pratica - bisognerebbe vergognarsi di farla. Ma cè un'altra Politica, bella e utile a tutti

Per la seconda volta in poco tempo (la prima qualche giorno fa a Otto e mezzo, la seconda oggi a L’Aria che tira), il ministro uscente per i Beni Culturali Dario Franceschini risponde alle mie obiezioni in materia di governo del patrimonio culturale dicendo che non parlo da storico dell’arte, ma da politico. Ebbene, vorrei rispondergli una volta per tutte: e vorrei farlo perché quella sua affermazione (che è, di fatto, una piccola furbizia mediatica) è capace di rivelare molto circa la concezione della politica che è propria non solo di Franceschini, ma di una larga parte del nostro ceto politico.

C’è innanzitutto un ammiccamento all’antipolitica, un inchino al populismo. Franceschini dice ai cittadini: "badate che Montanari non parla come tecnico autorevole, o come cittadino indignato, ma come politico. E dunque non dice la verità, ma fa propaganda". L’opposizione popolo-politica è il cardine stesso di ogni populismo. Così come la presunzione che il politico sia mendace per natura, e, più in generale, il disprezzo per la politica.

A me non verrebbe mai in mente di dire: "guardate che Franceschini è un politico". Perché ho un’enorme considerazione per la vera politica, e semmai penso proprio il contrario: e cioè che il nostro ministro abbia un’idea assai modesta della politica. Troppo modesta.

Se Franceschini invece ricorre a questo "argomento" è proprio – questo è il paradosso –a causa della sua consumata abilità di professionista della politica come la intende lui. Di politico abilissimo a galleggiare in ogni stagione: un vero e proprio"autoreggente"della politica, come lo definisce Alessandro Gilioli in questo immortale ritratto pubblicato sull’Espresso. Una carriera inaffondabile: Franceschini è in politica dal 1980, quando era già consigliere comunale. Grazie a questa carriera Franceschini ha imparato ad annusare l’aria: e ora sa bene che lui (purissimo politicante da una vita) deve cavalcare l’antipolitica e mescolare le carte. Fino ad arrivare a suggerire che la politica è una cosa sporca, intessuta di menzogne: e che dunque chi parla da ‘politico’ non merita una risposta nel merito.

Ma perché Franceschini mi definisce politico?

Forse perché, con molti altri colleghi storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari abbiamo organizzato un cartello di associazioni che si chiama Emergenza Cultura, e che cerca di difendere le ragioni dell’articolo della Costituzione che dà il nome a questo blog.

O forse ancora perché sono il presidente di Libertà e Giustizia, una associazione di cultura politica, che non dà indicazioni di voto e che è guidata da un consiglio di presidenza composto da persone che nessuno definirebbe "politici" (Sandra Bonsanti, Salvatore Settis, Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare, Nadia Urbinati, Roberta de Monticelli, Paul Ginsborg, Valentin Pazè, Elisabetta Rubini).

O infine perché ho cercato (senza peraltro riuscirci) di costruire una sinistra nuova e radicale, nel cosiddetto percorso del Brancaccio. Un percorso in cui ho annunciato fin dall’inizio che non mi sarei candidato ad alcunché e che concepivo quell’impegno come una forma di cittadinanza attiva. Quello stesso modo di fare politica senza essere un politico per cui oggi ho presentato la proposta di reddito minimo di dignità della Rete dei Numeri Pari di Libera: e non so se Franceschini chiamerebbe "politico" anche don Ciotti, che sedeva al mio stesso tavolo.

Insomma, se un cittadino prova a dedicare una parte della sua vita a invertire la rotta di questa sciagurata società; se prova a intendere la politica non come una cosa che serve a cambiare la sua stessa vita, ma quella di tutti; se prova a correggere i danni fatti dai professionisti della politica, come Franceschini: ecco che questi ultimi si difendono nel più incredibile dei modi: "sei un politico, e dunque non ti rispondiamo".

E così siamo oggi davanti al paradosso di un Franceschini che (vivendo di politica da quando io avevo nove anni, ed essendo oggi candidato al Parlamento) dice che io (che faccio un altro lavoro, e non sono candidato al Parlamento) lo attacco "da politico".

No, signor ministro: io la attacco da cittadino, da storico dell’arte, da intellettuale.E visto che da anni le pago, con le mie tasse, il suo lauto stipendio mi aspetto che risponda ai miei argomenti con altri argomenti. E non con quelli che vorrebbero essere insulti.

Internazionale online, 12 febbraio 2018. Cronaca di una grande dimostrazione contro il rigurgito razzista e fascista, che ha visto a Macerata uno dei suoi momenti più truci nel tentato assassinio di innocenti di colore

“Black lives matter”, le vite dei neri valgono. La vita diJennifer, quella di Wilson, quella di Gideon e quella di tutti gli altri. AMacerata una ragazza nera, che se ne sta in disparte dietro allo striscione deimetalmeccanici, ha scritto su un cartoncino bianco questa frase in inglese.Ricalca lo slogan del movimento antirazzista statunitense, nato nel 2013 perdenunciare le violenze sistematiche della polizia contro i neri. Come tanti, èvenuta a ribadire un principio fondamentale: lo stato moderno nasce dal ripudiodella violenza arbitraria di un essere umano su un essere umano. Vale anche perla repubblica italiana.

A Macerata il 10 febbraio qualcuno è venuto semplicemente adare “un abbraccio collettivo a Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Odion,Gideon Azeke, Mahamadou Toure, Festus Omagbon” (come è scritto su unostriscione), cioè a dimostrare solidarietà ai feriti della

sparatoriaavvenuta il 3 febbraio nella cittadina marchigiana, quando LucaTraini, un estremista di destra di 28 anni, ha impugnato una pistola e si èmesso a girare per la città in auto, sparando a caso contro i neri che haincontrato per strada.

Molti cittadini sono scesi in piazza per criticare ladecisione delle autorità di non far visita ai feriti in ospedale, altri hannocontestato la scelta di alcuni partiti e organizzazioni di non partecipare auna manifestazione unitaria contro il razzismo, una settimana dopo lasparatoria. Altri ancora sono arrivati a Macerata per ribadire chel’antifascismo è ancora un valore fondamentale.

Tante ragioni

|

| fotografia di Michele Lapini |

Il movimento spontaneo che si è materializzato a Macerata il10 febbraio ha portato in piazza diverse rivendicazioni e almeno ventimilapersone: gruppi di attivisti, centri sociali, sindacati come la Fiom, i Cobas el’Usb, alcune sezioni dell’Anpi e dell’Arci, i collettivi antifascisti e quellifemministi, la rete nazionale Non una di meno, alcune organizzazioni comeLibera ed Emergency, parlamentari e partiti come i Radicali italiani di PiùEuropa, Potere al popolo e Liberi e uguali, molti operatori sociali impegnatinel sistema dell’accoglienza come il Gus e infine organizzazioni di migranticome il Movimento di rifugiati e migranti dell’ex Canapificio di Caserta.

“La politica non sopporta vuoti e se le istituzionidemocratiche si ritirano, lasciano il campo ad altre forze violente che sonopronte a riempire questi vuoti, come stanno facendo in questo momento i partitixenofobi e fascisti”, afferma Simona Baldanzi, scrittrice toscana arrivata aMacerata dopo tre ore e mezzo di viaggio in macchina da Barberino del Mugello.Con tre amici dell’Anpi ha portato la bandiera ricamata a mano della BrigataGaribaldi, il gruppo partigiano d’ispirazione comunista che combatté contro inazifascisti durante la resistenza. Per Baldanzi l’antifascismo non è un valoresuperato, ma significa “resistere ai soprusi, combattere le ingiustizie”.

Almeno sessanta sezioni locali dell’Anpi, come quella RenatoBiagetti di Roma,

hanno volutopartecipare alla manifestazione nonostante la decisionecontraria della segreteria nazionale, che aveva deciso di non scendere inpiazza accettando la proposta del sindaco di Macerata Romano Carantini diannullare tutte la manifestazioni. Anche Stefano Bucchioni, delegato deimetalmeccanici della Fiom di Monza, ritiene che non partecipare sia stato unerrore: “Questa timidezza delle istituzioni deve far preoccupare, perché è giàsuccesso all’inizio del novecento e il risultato è stato il ventenniofascista”.

Per Bucchioni l’intolleranza contro gli immigrati èalimentata dalla crisi economica, “causata dalla mancanza di strategieindustriali nel nostro paese e da scelte sbagliate che hanno dato troppo poterealle multinazionali”. Così i capri espiatori diventano gli immigrati, “che sonovenuti in Italia per lavorare, come noi in passato siamo andati in altripaesi”. Un’altra voce critica con i vertici della propria organizzazione èquella di Eliana Como, rappresentante di minoranza della direzione nazionaledel più grande sindacato italiano, la Cgil, che ha definito la scelta dirinunciare a manifestare “sbagliata e in qualche modo irresponsabile”, perché èimportante “opporsi ai segnali di riorganizzazione del neofascismo”.

“Una delle cose che mi scandalizza di più”, continua Como,“è che si sia voluto giustificare il gesto di Traini come una vendetta per ilfemminicidio di Pamela Mastropietro”. Per la sindacalista, si tratta dellastrumentalizzazione del corpo di una donna. Anche le

femministe delmovimento Non una di meno sono d’accordo e chiedono di nonusare la morte di Pamela Mastropietro per giustificare la violenza di LucaTraini. Per l’omicidio della ragazza

sono indagatitre nigeriani e Traini ha riferito di aver deciso di compiereuna strage dopo aver avuto notizia del ritrovamento del corpo smembrato diMastropietro.

Stefania Dimento, di un collettivo femminista maceratese,spiega che “ancora una volta il corpo di una ragazza è usato per giustificarela violenza razziale, contro altri corpi che sono considerati inferiori perchéneri”. Per Dimento la violenza razzista, il sessismo e il fascismo hanno unamatrice comune. La donna, che vive a Macerata, spiega che la città è ancorasotto shock sia per l’omicidio di Mastropietro sia per la tentata stragecompiuta da Traini. Per questo, conclude, voler annullare le manifestazioni ” èil tentativo di far finta di niente, di riportare tutto alla normalità. Maquesto non è possibile. Si deve parlare di quello che è successo”.

L’impressione però è che i maceratesi vogliano rapidamenteuscire dal clamore delle cronache nazionali in cui sono finiti nelle ultime duesettimane. Anche per questo hanno vissuto con ostilità il corteo pacifico chesabato ha attraversato la città. “Fino a due settimane fa i cittadini diMacerata discutevano animatamente delle conseguenze della pedonalizzazione delcentro storico, poi l’omicidio feroce di Pamela Mastropietro e la sparatoriadel 3 febbraio hanno gettato la città nella paura”, spiega una giornalistalocale.

Una città blindata

Quando intorno all’una del pomeriggio attivisti e cittadinida tutta Italia cominciano ad arrivare davanti ai giardini Diaz di Macerata, lacittà è blindata. I poliziotti e i carabinieri in tenuta antisommossa chiudonoil centro storico e i negozi sono sprangati. Alcuni commercianti hanno montatodelle protezioni di legno e ferro sulle vetrine. Il sindaco in una nota suFacebook aveva annunciato che tutte le scuole di ogni ordine e grado sarebberorimaste chiuse e il trasporto pubblico interrotto dalle 13.30. Anche ilcarnevale è stato rimandato al fine settimana successivo. I giornali locali hannotitoli allarmistici.

La decisione di alcune organizzazioni e partiti di nonpartecipare al corteo per il timore di nuove violenze appesantisce il clima chesi respira in città. “Hanno disdetto una manifestazione che non hannoconvocato”, sintetizza Valentina Giuliodori dell’Ambasciata dei diritti delleMarche. Il cielo è carico di nuvole grigie e un freddo umido avvolge i bastioniausteri della città, che lentamente si colorano di striscioni e bandiere.

“La manifestazione antirazzista e antifascista di Macerata èstata convocata già sabato sera (3 febbraio) dal centro sociale Sisma diMacerata, dal Collettivo Antifa e da molti gruppi e movimenti attivi sulterritorio, ma alcuni giochi politici nell’arco della settimana hanno tentatodi sabotarla e di dargli un altro significato”, spiega Giuliodori, primadell’inizio del corteo.

Il raid razzista nelle Marche – avvenuto a un mese dalle elezionipolitiche del 4 marzo – ha stravolto la campagna elettorale italiana e hariportato la questione dell’immigrazione al centro del dibattito, fino a quelmomento dominato da temi come le tasse, le pensioni e il reddito di base.L’opposizione – in particolare la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – haaccusato il Partito democratico di aver favorito un’immigrazione incontrollata.

All’indomani dell’attentato, il leader di Forza ItaliaSilvio Berlusconi ha annunciato di voler rimpatriare 600mila immigratiirregolari, mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che“un’immigrazione fuori controllo, voluta e finanziata in questi anni, portaallo scontro sociale”. Le posizioni della destra hanno finito per creare unatteggiamento giustificatorio intorno alla violenza razzista di Traini.

Dal canto loro, i rappresentanti del Partito democratico,che si giocano un’importante partita elettorale nelle Marche (il ministrodell’interno Marco Minniti è candidato al collegio uninominale di Pesaro),hanno chiesto di abbassare i toni della polemica politica e di nonstrumentalizzare l’accaduto, ma non hanno riconosciuto la matrice ideologicadell’attentato e hanno deciso di non scendere in piazza, per non contrapporsi aun’opinione pubblica sempre più spaventata, secondo i sondaggi, dalla presenzadegli immigrati nel paese. Il ministro dell’interno, parlando a Pesaro duranteun comizio elettorale, pochi giorni prima della manifestazione, avevarivendicato la politica migratoria restrittiva adottata nell’ultimo annoe

l’avevagiustificata dicendo che “aveva visto Traini all’orizzonte”.

E aveva aggiunto: “Ringrazio Anpi, Cgil, Arci e Libera, chehanno accolto la richiesta del sindaco di Macerata di sospendere lemanifestazioni in questo momento così delicato per la città, che ora ha bisognodi pace e di tranquillità. Al tempo stesso mi auguro che anche altreorganizzazioni che hanno annunciato manifestazioni accolgano l’invito delsindaco di Macerata. Se questo non avverrà, ci penserà il ministro dell’internoa evitare tali manifestazioni”.

La paura

Minniti, insieme al leader della Lega Matteo Salvini, è stato uno dei bersaglidegli slogan della manifestazione di sabato. Il ministro è accusato dagliattivisti di aver favorito lo spostamento del corpo sociale a destra conmisure, come i decreti sull’immigrazione e quelli sulla sicurezza urbana, chehanno criminalizzato i migranti. A Minniti è contestata, da alcuni settori della sinistra,anche la chiusura della rotta del Mediterraneo centrale attraverso un accordocon il governo di Tripoli, che ha avuto come conseguenza la detenzione deimigranti nelle carceri libiche per periodi più lunghi, e infine la

campagna dicriminalizzazione delle organizzazioni non governative, che nelcorso dell’estate 2017 ha avvelenato ancora di più il dibattitosull’immigrazione.

Minniti ha giustificato spesso le sue scelte con il timore“per la tenuta democratica del paese” e la necessità di “arginare i populismi”.Ma tra i manifestanti di Macerata molti sospettano che la politica migratoriadel governo, concentrata sull’obiettivo della riduzione degli sbarchi, abbiamostrato le sue contraddizioni più evidenti proprio dopo l’attentato del 3febbraio.

Articolo ripreso da "internazionale online" qui raggiungibile.

Comune-info.net

«Possiamo affrontare il tema del lavoro in modo diverso? Possiamo dire chiaramente che non si difende qualsiasi lavoro? Che non possiamo proteggere la produzione di armi o la produzione di morte come avviene ad esempio a Taranto? È giunto il momento di smettere di produrre “ciò che produce profitto” per dedicarci a ciò che “serve collettivamente per vivere,” spiega Marvi Maggio. “Il tempo liberato dal lavoro è il criterio per capire quanto si stia andando nella direzione della trasformazione sociale…”. I soldi? “Ci sono e vanno dirottati dalle guerre e dagli sgravi alle imprese…Analisi e strategia, un nuovo stato sociale»

Neoliberismo: ruolo dello stato e

della pubblica amministrazione

e privatizzazione

Noi come lavoratori del pubblico impiego siamo colpiti in modo estremo dal neoliberismo, inteso come politica di rivalsa delle classi dirigenti, tesa a riprendere il potere perduto negli anni del dopoguerra e soprattutto negli anni Settanta. David Harvey, geografo marxista, definisce il neoliberismo come politica di restaurazione del potere di classe (quello della classe dirigente, del capitalismo). Una politica che si somma al funzionamento del capitale come motore del sistema economico, con il suo sfruttamento di esseri umani e della natura, con il suo produrre beni e servizi solo per chi può pagare, il suo dissipare risorse e la sua capacità di disumanizzazione. Tratta le cose da persone e le persone da cose. Il neoliberismo è iniziato a fine anni Settanta e continua ancora oggi.

Il neoliberismo è contro le norme ambientali e le norme che difendono i lavoratori, è contro ogni regola che controlli e restringa lo spazio dell’impresa e dell’investimento. È, quindi, contro le norme urbanistiche e paesaggistiche quando dettano regole che riducono la possibilità di estrarre profitto e rendita (intesa come profitto da monopolio).

Tuttavia il neoliberismo e il capitalismo utilizzano lo stato e la pubblica amministrazione come garante dell’ordine sociale che gli è necessario: primo fra tutti del diritto di proprietà. La utilizzano anche perché costruisca con finanziamento pubblico il capitale fisso di cui le imprese (o più in generale il capitalismo) hanno bisogno per funzionare: infrastrutture di trasporto e di connessione in rete in primis. Ne consegue che chi nelle pubbliche amministrazioni contribuisce alla progettazione delle infrastrutture, se queste funzionano dal punto di vista della produzione e realizzazione, contribuisce anche alla produzione di plusvalore. Dico, se funzionano dal punto di vista della produzione e realizzazione, perché alcune infrastrutture potrebbero in effetti essere semplicemente l’effetto di un fenomeno corruttivo: un finanziamento all’impresa costruttrice da parte dello stato anche se si tratta di una infrastruttura non necessaria alla produzione e realizzazione di plusvalore (né al trasporto delle persone). Il neoliberismo da subito si muove contro le leggi che lo ostacolano, abolendo fra l’altro lo stato sociale, per poi sostituirle con le sue leggi.

Il neoliberismo nasce con la Thatcher e Reagan proprio a fine anni Settanta e fa parte di una politica internazionale volta a distruggere tutto quello che avevamo costruito: i movimenti degli anni Settanta nelle scuole, università e posti di lavoro avevano spostato in modo rilevante i rapporti di forza a livello internazionale a favore delle classi subalterne. Il neoliberismo vuole eliminare le leggi e le regole che riducono il potere delle classi dominanti ma ne vuole altre che sostengono il suo potere.

Lo stato non è un corpo unico e univoco: al suo interno ci sono o ci sono stati elementi di welfare, di politiche di riequilibrio territoriale, di promozione di qualità territoriale, e contemporaneamente elementi di controllo, repressione di possibilità, tutte tese a conservare il potere delle classi dirigenti. Gli stessi servizi offerti dallo stato che oggi ci troviamo a proteggere dalla privatizzazione sono gli stessi che sono stati giustamente criticati per la scarsa qualità, l’ideologia e il pregiudizio familistico-democristiano che spesso contenevano, per la scarsa capacità di mettersi in rapporto con i fruitori, per la riduzione e semplificazione della complessità dei destinatari in categorie prestabilite e non verificate. Case solo per famiglie nucleari, scuole che tramandano ideologie del potere e non spirito critico, solo per fare degli esempi.

Ma con il neoliberismo appare sempre più forte il sostegno pubblico alle politiche di sviluppo economico capitaliste, in contrasto netto con qualsiasi ipotesi di qualità ambientale, sociale, territoriale. I piani strutturali e i piani operativi in diverse regioni (gli ex Piani Regolatori Generali) troppo spesso hanno come principale obiettivo politico da realizzare lo sviluppo economico capitalista, che ipotizzano possa essere compatibile con le qualità ambientali e sociali, fatto che però non si realizza mai.

Chi lavora nella pubblica amministrazione assiste a processi di privatizzazione dei servizi, ma anche delle attività di governo: per esempio in Regione Toscana si ampliano i settori che si occupano di appalti di servizi e di progettazione, in cui il compito diventa dettare le regole in base alle quali il servizio verrà offerto o il progetto verrà redatto da soggetti privati, imprese o cooperative.

Accanto a queste attività di esternalizzazione ci sono attività di finanziamento alle imprese, quelle vincenti come recita un adagio neoliberale: sostenere le imprese vincenti e abbandonare quelle perdenti, secondo l’idea (mai risultata vera) che le imprese vincenti traino lo sviluppo delle altre. Ma lo sviluppo che viene sostenuto è lo sviluppo capitalista: uno sviluppo in cui si produce quello che crea più profitto e non quello che è più utile e necessario. E si produce anche quando comporta la distruzione della natura non umana e l’alienazione dei lavoratori e della collettività. Si privatizzano anche le attività di governo quando, per fare un esempio, la pubblica amministrazione assume in toto nei propri piani urbanistici e territoriali quelli redatti da imprese private, immobiliari (tutto iniziò con le aree FIAT) o di settore (cave per esempio).

Con la scusa di promuovere lo sviluppo (capitalista) la Regione Toscana, ad esempio, distribuisce miliardi di finanziamenti europei alle imprese, che sono anche esonerate dalle tasse per il loro presunto ruolo di creare occupazione. Ma di quale occupazione stiamo parlando? Una produzione che risponde ai bisogni sociali e offre valore d’uso a tutti, oppure offre quel valore d’uso solo a chi lo può pagare? Bisogni fondamentali come quello della casa e quello della salute non trovano risposta, anzi ciò che prima, grazie alle lotte del passato (e non al compromesso capitale lavoro), era patrimonio di tutti, viene negato. Tutto quello che abbiamo avuto e abbiamo come diritto lo ha sempre conquistato chi ha lottato davvero per migliorare la situazione e non chi ha fatto compromessi. Ci sono riforme che sono un passo nella direzione di una trasformazione radicale e riforme che sono una scambio al ribasso (e questo descrive il compromesso). La descrizione dello stato sociale come compromesso elide la realtà: è stato conquistato con dure lotte inscritte in una ipotesi di trasformazione complessiva e non come contentino per stare zitti e piegare la testa.

Lavoro per tutti, ma utile per tutti

Oggi c’è un enorme bisogno di lavoro concreto che produce valore d’uso (non alienato).

La società in cui viviamo ha bisogno di una grande quantità di lavoro. Sto parlando di società, non del lavoro alienato di cui ha bisogno il capitalismo, ma del lavoro utile di cui abbiamo bisogno noi tutti.

Abbiamo bisogno di lavoro per far funzionare i servizi da offrire in modo universale: scuola, dagli asili nido, all’università, all’istruzione permanente; sanità a tutti i livelli, consultori; cura degli anziani di qualità e umana; cura del territorio, per garantire qualità idrogeomorfologica ed ecosistemica, per garantire qualità urbana, case per tutti, spazio pubblico, luoghi di incontro; cultura: biblioteche, archivi, teatri, luoghi per prove e per concerti, solo per fare degli esempi. C’è bisogno di numerosi nuovi servizi oltre che di far funzionare quelli che ancora esistono. In Italia un vero stato sociale, come è esistito nel Regno Unito del dopoguerra o nei Paesi Bassi, non è mai esistito.

C’è bisogno di un vero stato sociale ma diverso da quello del passato, diverso per contenuti, modalità organizzative, organizzazione del lavoro e per diritti dei lavoratori (che devono essere molti di più, assoluti e incondizionati). Reagan affermava: basta togliere i finanziamenti ai servizi pubblici e la gente si arrabbierà così tanto del fatto che non funzionino che accetterà di eliminarli e sostituirli con il privato.

Si tratta di dirottare i finanziamenti dalle imprese (e dalla guerra) ai servizi e alla produzione che serva per rispondere ai bisogni della popolazione a basso reddito. Contemporaneamente questa strategia offrirebbe una soluzione ai disoccupati. Si unirebbe la risposta a bisogni sociali di servizi e beni, alla risposta a chi ha bisogno di un reddito.

Ma il lavoro non dovrebbe solo essere utile (produttore di valore d’uso) ma anche non alienato (e questo attiene ai diritti del lavoro). Appare evidente che il lavoro nelle pubbliche amministrazioni oggi sia alienato: non controlliamo nulla di quello che facciamo, molto è lavoro meccanico e burocratico, malgrado i nostri sforzi di dargli senso. La qualità del lavoro che offriamo alla collettività dipende solo in minima parte dal nostro impegno, per il resto dipende da scelte politiche spesso tese a ridurre l’offerta pubblica e la sua qualità per garantire nuovi ambiti di investimento economico per le imprese.

Un lavoro non alienato

La rivendicazione di nuove massicce assunzioni nel settore pubblico per risolvere la domanda sociale (per dare corpo allo stato sociale) e per garantire lavoro ai disoccupati, deve coniugarsi con la rivendicazione di un lavoro non alienato. Non alienato perché i lavoratori conoscono le ragioni, contribuiscono a individuare le soluzioni, a garantire la qualità del lavoro che offrono. E contribuiscono a definire i limiti: pensioni di vecchiaia a 60 e orario. Ci vuole una vera democrazia organizzativa e per far questo il diritto del lavoro deve essere trasformato in meglio.

Siamo in tanti a criticare molti dei servizi pubblici esistenti, come fruitori e come lavoratori. Come lavoratori vediamo un’organizzazione gerarchica, i cui vertici sono scelti con lo spoil system e non sono mai all’altezza del ruolo. Disciplina e valutazioni spinte al massimo, ma non per migliorare le attività, bensì per renderle militari, tese all’obbedienza ai capi (e ai politici al comando) e non alla soluzione dei problemi e alla risposta di domande sociali che sono plurime e non possono essere presunte come faceva lo stato sociale democristiano.

Sono necessari democrazia organizzativa nel lavoro e partecipazione dei fruitori per la conoscenza dei bisogni a cui rispondere e per la definizione del servizio o del bene da offrire.

Non si tratta certo di difendere l’esistente né tanto meno di tornare al passato.

Perché mentre vanno chiesti servizi che rispondano ai bisogni sociali è necessario che siano organizzati direttamente dai lavoratori e dai fruitori, in un contesto di vera democrazia partecipativa (o autogestionaria). Non servizi solo rivolti agli indigenti (come stanno cercando di fare per le case popolari in un ottica neoliberale in base alla quale lo stato può offrire servizi e beni fuori mercato solo agli indigenti, tutti gli altri devono passare attraverso il mercato), ma servizi di alta qualità rivolti a tutti in modo universale.

Questa è una proposta per rispondere con un lavoro non alienato alla domanda di lavoro.

I sintomi sono chiari, ma la vera questione sono le soluzioni. Io credo che la questione cruciale sia lo scenario in cui poniamo le nostre lotte.

Se è quello che propongo, non si difende qualsiasi lavoro, perché non difendo la produzione di armi o la produzione di morte come avviene a Taranto. Non si baratta l’occupazione con la vita e poi una volta morti che conta il reddito? E qui parlo quindi di cosa produco: non deve essere prodotto ciò che produce profitto ma ciò che ci serve collettivamente per vivere, e la produzione non deve distruggere il nostro patrimonio collettivo, il territorio e l’ambiente, la natura (per quanto già seconda natura trasformata dall’interazione con le società nel corso del tempo, conserva sempre una componente di naturalità).

Veniamo poi al lavoratore, all’alienazione dal lavoro, alla perdita di umanità (il lavoratore è alienato dalla sua stessa essenza, poiché il suo non è un lavoro costruttivo, libero e universale, bensì forzato, ripetitivo e unilaterale (Marx paragona l’operaio al Sisifo della mitologia greca). L’organizzazione del lavoro deve essere nelle mani dei lavoratori. Il tempo liberato dal lavoro è il criterio per capire quanto si stia andando nella direzione della trasformazione sociale, come giustamente pensava Marx.

Il punto cruciale è promuovere e costruire una società umana e non alienata, in cui i bisogni delle persone trovino risposta.

Per iniziare ad andare in questa direzione è necessario una massiccia e imponente assunzione di nuovi lavoratori che offrano i servizi in tutti i settori che ho citato (istruzione a tutti i livelli, sanità, cultura, cura anziani, cura dei bambini, cura del territorio) attraverso una organizzazione del lavoro finalizzata al destinatario del servizio, non gerarchica e fondata sulla cooperazione. Un lavoro pubblico che usi soldi pubblici per attività davvero utili e non per rincorrere lo sviluppo capitalista.

Questa ri-pubblicizzazione dei servizi e nascita di nuovi (per esempio per la cura degli anziani) serve ad andare nella direzione opposta della privatizzazione (che è finalizzata ad aprire nuovi settori al mercato capitalista) cioè a rendere di nuovo bene comune il benessere di tutti ottenuto attraverso servizi pubblici. Servizi che non siano organizzati come istituzione totale ma come servizio che riconosce la piena umanità del fruitore. Di conseguenza anche l’organizzazione del lavoro deve trasformarsi rispetto a quella esistente: invece delle gerarche e della competizione (la corsa dei ratti promossa dal governo) cooperazione e umanità.

La tattica del governo è quella di stanziare pochi soldi per il pubblico impiego in modo che la stabilizzazione dei tempi determinati sia in alternativa con gli aumenti stipendiali dei tempi indeterminati, in modo che solo una minoranza possa avere la produttività mentre i disoccupati, che premono fuori, faranno intendere che gli occupati siano dei privilegiati. Il discorso va ribaltato. I soldi ci sono e vanno dirottati dalle guerre, dagli sgravi alle imprese, dalle infrastrutture non funzionali che ai profitti delle imprese di costruzione, e dai politici e sottosegretari, al lavoro utile e necessario, in modo da sottrarre settori alle imprese, e al capitalismo e alla sua logica segregante, alienante, escludente e disumana, per renderli un nuovo bene pubblico.

il manifesto, 15 febbraio 2018 Mentre la lista di "estrema" sinistra Potere al popolo(dove sono le "sinistre" non estreme?) sta superando la soglia per entrare in Parlamento, ecco un finalmente un documento politico che affronta i problemi che gli altri trascurano

il manifesto, 15 febbraio 2018 Mentre la lista di "estrema" sinistra Potere al popolo(dove sono le "sinistre" non estreme?) sta superando la soglia per entrare in Parlamento, ecco un finalmente un documento politico che affronta i problemi che gli altri trascurano

Un gruppo di urbanisti, architetti, agronomi, ecologi, ambientalisti, attivisti ha lanciato un appello perché nella campagna elettorale e nel voto del 4 marzo assuma rilievo politico la città, il territorio e l’ambiente. I promotori dell’appello, Ilaria Boniburini, Paolo Cacciari, Eddy Salzano, Sergio Brenna, Guido Viale, Enzo Scandurra, affermano che non c’è più tempo per trasgiversare.

«I cambiamenti climatici, inquinamenti, perdita della biodiversità e della fertilità dei suoli, rarefazione delle risorse naturali, devastazione del paesaggio, emarginazione dei soggetti più fragili, la lotta di tutti contro tutti ci dicono che il nostro habitat è prossimo al collasso».

La politica dei partiti ha ignorato la dimensione fisica, territoriale e ambientale delle scelte politiche. La pianificazione pubblica è stata delegittimata per lasciare campo libero alle singole iniziative immobiliari, alle «grandi opere», all’urbanizzazione selvaggia, alle forze economiche di mercato, alle rendite immobiliari e finanziarie. Nel nostro paese non vi è mai stata una visione strategica per un uso ecosostenibile e condiviso del territorio.

Non è solo una crisi «nel» sistema, né una crisi solo italiana. E’ una crisi «del» sistema capitalistico e dell’attuale modello di sviluppo, che brucia risorse naturali vicine all’esaurimento e restituisce scarti tossici non metabolizzabili, che espelle gli abitanti meno abbienti e più fragili dal loro habitat e produce diseguaglianze sempre più accentuate.

Il sistema va profondamente cambiato, a partire dalle sollecitazioni dei comitati, movimenti e associazioni che agiscono in difesa della salute e della qualità dei territori, dell’agricoltura contadina, del diritto alla città, e del patrimonio naturale e storico.

Un’idea convincente di ciò che occorre fare è espressa nel programma elettorale di Potere al popolo:

* rivendicare un radicale cambiamento negli investimenti pubblici. Le risorse finanziarie destinate alle missioni militari, alle «grandi opere» (come il Mose, la Tav in Val di Susa, la Pedemontana) e ad altri progetti ambientalmente dannosi (come la Tap, le trivellazioni petrolifere, l’eolico selvaggio), in quanto dispendiosi, devastanti, spesso del tutto inutili che impoverisco territori e indebitano i cittadini, dovrebbero essere destinati al benessere di tutti gli abitanti;

* un massiccio programma di manutenzione e cura del patrimonio naturale, infrastrutturale ed edilizio, a partire della messa in sicurezza idrogeologica e sismica;

*centralità della salute ambientale nelle scelte di sviluppo economico, culturale e sociale: dalla tutela della qualità dell’aria e dell’acqua alla sovranità e qualità alimentare; dall’eliminazione dell’energia da combustibili fossili e altre fonti ambientalmente dannose, alla bonifica dei siti inquinati, dal potenziamento di una mobilità sostenibile e il trasporto pubblico allo stop del consumo di suolo; dalla ripubliccizazione della acqua, a una gestione dei rifiuti basata sulla loro riduzione, riuso e riciclo;

* priorità della vivibilità delle città sugli interessi della rendita: da un piano di riqualificazione delle periferie a un potenziamento dei servizi pubblici, da un piano straordinario di alloggi sociali a una nuova legge per il controllo degli affitti; da una pianificazione democratica dei territori e un reale decentramento delle decisioni al prevalere delle virtù sociali della cooperazione, solidarietà, mutualismo e valorizzazione delle differenze.

Il testo integrale dell’appello e l’elenco dei firmatari è pubblicato su eddyburg.it

PRIMI FIRMATARI:

Maurizio Acerbo, Paolo Baldeschi, Piero Bevilacqua, Giancarlo Consonni, Lidia Decandia, Enzo Di Salvatore, Maria Pia Guermandi, Susanna Böhm Kuby, Giorgio Nebbia, Cristina Quintavalla, Maria Rosa Vittadini, Alberto Ziparo

globalproject, L'Huffington post, il manifesto,

Huffington post

«TEMPO DI RISCATTO E INSUBORDINAZIONE»

OLTRE 30.000 aA MACERATA CONTRO OGNI

FASCISMO, SESSISMO E RAZZISMO

Migliaia di persone - giunte da tante città d’Italia e da ogni angolo delle Marche – hanno raggiunto i giardini Diaz a Macerata per la grande manifestazione contro ogni fascismo, sessismo e razzismo, convocata dai movimenti dopo la tentata strage fascista della scorsa settimana. Sono tantissimi anche gli abitanti di Macerata, ribaltando quella ricostruzione fatta ad hoc dai media mainstream, di una «città chiusa, blindata e ostile».

L’unico a voler blindare, e addirittura impedire, la piazza di Macerata di oggi è stato il ministro dell’Interno Marco Minniti. Ma, nonostante il tentativo d’intimidazione e la minaccia politica, d, oggi Macerata è attraversata da una moltitudine di persone che hanno scelto di esprimere la propria indignazione, la propria indipendenza, ripristinando dal basso l’agibilità democratica.

«Ci sono momenti in cui la storia si comprime, dove tutto sembra accadere in un lasso di tempo troppo breve perfino per rendersene conto. L’ultima settimana maceratese ci ha forse insegnato che della storia occorre esserne parte, senza tirarsene indietro, declinando la tanto sbandierata responsabilità in altri termini». Questo dicono i compagni e le compagne del centro sociale Sisma, che per primi hanno respirato l’angoscia di questi giorni, ma anche il senso di un riscatto collettivo, che da subito si è messo in moto.

Mentre ancora dovevano arrivare decine di pullmann, i giardini Diaz già erano stracolmi di gente. «Siamo tantissimi e tantissime e stiamo aspettando ancora che arrivino numerosi. Siamo qui per dire che noi siamo la vita, loro sono la morte, loro l'odio noi la gioia. Loro sono quelli che respingono, noi quelli che accolgono». dicono dal camion d'apertura prima della partenza del corteo.

La manifestazione di oggi è una grande vittoria almeno per due ragioni: innanzitutto perché contro tutto e conto tutti si è riusciti a strapparla a chi cavalca il clima di paura anziché dare la possibilità a chi vuole combatterlo di scendere in strada. La seconda ragione è che è stata una vittoria collettiva, costruita insieme alle tante e ai tanti insubordinati che hanno continuato ad inviare appelli e adesioni nonostante le minacce velate del ministero, ai tanti che si sono rifiutati di cedere ai diktat di chi dall’alto voleva imporre “la rinuncia” e anche grazie ai tanti maceratesi che hanno riscattato la storia della città partecipando alla costruzione di questa giornata.

Paolo dei centri sociali delle Marche interviene alla partenza del corteo: «tantissime persone stanno invadendo le strade nonostante i tentativi istituzionali di fermare questa manifestazione, nonostante i tatticismi elettorali delle grandi organizzazioni della “sinistra”, subordinate al Pd. Quello che è accaduto, una sparatoria fascista su donne e uomini migranti e tutto quello che ne è conseguito, ci ha portato a indire questo corteo. Lo abbiamo fatto per dire che siamo tutti antirazzisti, perché siamo convinti che solo il legame sociale fra gli ultimi, fra chi subisce questo sistema economico, può rappresentare la forza per cambiare al mondo. Perché solo i movimenti sociali reali possono cambiare la realtà». E ancora: «Caro Minniti se il tentativo era imporci il silenzio, ci sembra che tu abbia fallito. L’insubordinazione che abbiamo visto in questi giorni è qualcosa di inedito e di estremamente potente».

«Siamo migliaia, siano insubordinati, siamo semplici cittadini. Grazie a tutti, era necessario dare una risposta forte. Stiamo dimostrando insieme che Macerata è una città degna della tradizione antifascista che porta» dice Simone del centro sociale Sisma, dando il benvenuto alle tantissime persone giunte a Macerata. Mentre il corteo giunge in fondo a via Pantaleoni, avendo percorso già diverse centinaia di metri, molte persone ancora devono partire dai giardini Diaz. Dal palco viene annunciata la presenza di oltre 20.000 manifestanti; anche se i numeri sono destinati ad aumentare, visto che diversi autobus ancora devono arrivare a Macerata.

Determinazione e insubordinazione sono concetti che emergono anche in altri interventi dal camion, che si susseguono in continuazione. «La determinazione delle tante e dei tanti che sono oggi a Macerata ha smascherato i tentativi di normalizzare il fascismo. Grazie a tutte e tutti quelli che sono qui», dice Pierpaolo dell’Ambasciata dei diritti delle Marche.

Intervengono anche diversi iscritti ai circoli Anpi, che nei giorni scorsi hanno disobbedito al tentativo della loro organizzazione di sabotare la manifestazione di oggi. «Ringrazio i compagni delle Marche per non aver ceduto alle minacce di Minniti. Io sono iscritto all'Anpi e sono qua per mio padre, che era partigiano, e per respingere il fascismo. Un fascismo al servizio di chi vuole tutelare i privilegi e chi vuole che gli sfruttati si combattano tra di loro» sono le parole di un iscritto del Veneto.

Nel frattempo giungono notizie di manifestazioni di solidarietà a quella di Macerata che in questo momento si stanno svolgendo in diverse città d'Italia e d'Europa. A Cosenza, proprio in questi minuti, antifascisti e antifasciste stanno contestando la presenza del leader di Forza Nuova Roberto Fiore. Nel corso del corteo tantissime persone si affacciano dalle finestre e dai balconi per salutare i manifestanti. Con la manifestazione giunta quasi a metà percorso, la coda si è appena messa in marcia: sono presenti oltre 30.000 persone, un numero impressionante per una città "di provincia".

Continuano gli interventi. Mamadou, del movimenti migranti e rifugiati di Caserta, ricorda i 7 migranti uccisi a Castel Volturno nel 2008, vittime della criminalità organizzata e del razzismo. In piazza ci sono centri sociali provenienti da tutta Italia. Marco Baravalle, dei centri sociali del Nord-Est, ricorda Pamela «che è stata uccisa due volte e la seconda è quando hanno strumentalizzato la sua morte. Anche questo è decidere sul corpo delle donne».

Da Napoli Eleonora del centro sociale Insurgencia: «Quello che è successo oggi è la cosa più bella e potente che poteva succedere. Vogliono farci credere che il fascismo ha conquistato la società. Oggi abbiamo dimostrato che quando i fascisti scendono in strada sono quattro gatti, quando lo facciamo noi siamo migliaia. Oggi il Ministro Minniti dovrebbe dare le dimissioni! Grazie Macerata per aver rimesso le cose apposto e per averci ricordato che l'unica lotta che ha senso è dal basso verso l'alto». Luca dei centri sociali di Roma: «Dobbiamo ribaltare il paradigma di un paese che prova ad alimentare la guerra tra poveri. A Roma nelle prossime settimane sono previste diverse iniziative antifasciste e antirazziste. Ci difenderemo dalla barbarie con ogni mezzo necessario».

«Oggi Macerata dà una grande risposta moltitudinaria contro i fascisti e contro chi istituzionalmente fa il loro gioco. E oggi è successo l'impensabile, perchè la base di Anpi, Arci e Cgil oggi ha realmente disobbedito ai loro vertici, scendendo in piazza con noi» dice Alessandro dello spazio sociale Arvultura di Senigallia. Interviene anche Vittoria di Veneto Accoglie: «la scorsa settimana siamo andati in migliaia a Chioggia e oggi siamo a Macerata perché su diritti e accoglienza si gioca una battaglia decisiva per l'umanità. A chi ci vuole divisi rispondiamo oggi uniti. Nessuno spazio ai razzisti, ai fascisti, a Minniti, a Salvini!»

In piazza anche le realtà di lotta per il diritto all’abitare. Per Paolo dei Blocchi Sociali Metropolitani di Roma: «non possiamo lasciare il disagio sociale nelle mani dei fascisti e dei leghisti. Italiani e migranti sono un unico fronte sociale e l'insubordinazione di chi è oggi in piazza è comune». Tutti gli interventi rimarcano la questione del sessismo e la necessità di riaprire ancora di più spazi di lotta femminista nella nostra società. Un’attivista di Non una di Meno prende la parola: «oggi le femministe di tutta Italia hanno raccolto l'invito di Macerata. Le attiviste che hanno aderito al corteo sono state minacciate e oggetto di stalking. Vogliamo spazi che siano abitabili per tutte e tutti e non solo per l'uomo bianco e ricco. Antirazzismo e antisessismo sono nel nostro DNA».mL’antirazzismo si intreccia con le pratiche solidali e di mutualismo. Per questa ragione anche le Brigate di Solidarietà Attiva hanno aderito al corteo di oggi.

Il corteo ritorna ai giardini Diaz. Una manifestazione immensa, che potrà realmente sovvertire l'involuzione reazionaria che stiamo vivendo, in Italia e non solo. Nell'intervento finale Nicola, dei centri sociali delle Marche, ringrazia le donne e gli uomini liberi e antifascisti che, con questa piazza, mettono una pietra tombale su chi diceva che l'antifascismo era minoritario. «Noi ci siamo! Ringraziamo chi ha resistito al ministro Minniti, al Partito Democratico, ai fascismi! Ringraziamo chi è venuto qua a metterci corpo e faccia. Ringraziamo tutti quelli che sono qua. Speriamo che oggi da Macerata possa nascere qualcosa di nuovo. Oggi non abbiamo voluto un palco, perché non è una fine, ma un inizio. Dobbiamo ripartire dai territori, dalle periferie, dal lavoro e dalle scuole. Questo paese è ancora antifascista e da oggi cominciamo a riprendercelo con ogni mezzo necessario».

Qui l'articolo di globalproject completo di immagini e filmati

«PERCHÈ IL PD E LE ISTITUZIONI NON SONO QUI?»

intervista di Gabriella Cerami a Gino Strada

Gino Strada guida la delegazione di Emergency al corteo contro il razzismo e il fascismo a Macerata

Gino Strada guida la delegazione di Emergency. Sono stati tra i primi ad arrivare ai Giardini Diaz di Macerata dove c'è il concentramento del corteo contro il razzismo e il fascismo a una settimana esatta dagli spari di

Luca Traini contro gli immigrati.

Il presidente di Emergency si chiede però come mai non ci siano in piazza anche le Istituzioni e il Pd. «Intervenire sarebbe doveroso. È il compito delle istituzioni. Invece ho sentito le istituzioni e il sindaco Pd che in questi giorni hanno invitato a non manifestare. Credo che ci sia un affievolimento dell'antifascismo e bisognerebbe chiederlo a loro perché non sono qui a Macerata. Quell'atto di terrorismo è successo qui. Quando hanno fatto saltare in aria molti ragazzi nei bar d'Europa, non hanno fatto le manifestazioni a Tunisi, le hanno fatte a Parigi o a Barcellona. Perché oggi non sono qui a Macerata? Hanno paura di qualche potenziale terrorista? Vanno isolati perché quando li si isola anche politicamente non si manifestano».

CONTRORDINE MINNITI

IL CORTEO DI MACERATA NON SARà VIETATO

di Mario Di Vito

Oggi in piazza. La prefettura revoca il divieto alla manifestazione: non sussistono ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il sindaco chiude le scuole e ferma il carnevale dei bambini di domani. La diocesi lo segue: oggi le chiese non apriranno

È il giorno dell’antifascismo a Macerata. A una settimana esatta dalla sparatoria di Luca Traini, la città si appresta a ospitare il corteo organizzato dal centro sociale Sisma, al quale hanno aderito decine e decine di associazioni da tutta Italia, con quaranta pullman in arrivo da Trento a Palermo.

Il raduno è previsto alle 14.30 ai giardini Diaz e il percorso si snoderà intorno alle mura della città per poi tornare al punto di partenza. Secondo gli organizzatori - che assicurano si tratterà di un corteo «assolutamente pacifico» - arriveranno almeno cinquemila persone. Il sindaco Romano Carancini, dopo aver invocato uno stop a tutte le iniziative, con un’ultima dichiarazione ha quasi corretto il tiro: «Condivido pienamente i valori della manifestazione antifascista. I miei dubbi erano solo sull’opportunità del momento, visto il clima che si respira in città». Il primo cittadino ha anche deciso di chiudere le scuole per oggi e di annullare il carnevale dei bambini di domani. La diocesi lo ha seguito pronta chiudendo le chiese in centro città, stop a messe e catechismo, e invitando i cittadini a rimanere chiusi in casa e pregare.

Il segretario del Pd Matteo Renzi chiede di «non consegnare il paese agli estremisti», continuando a mettere fascisti e antifascisti sullo stesso piatto della bilancia. La risposta arriva dal leader di Leu Pietro Grasso: «La piazza si può gestire in modo ordinato e sicuro, negandola si creano più tensioni. Cavalcare la paura non fa bene al paese». Sulla tentata strage di Luca Traini ieri è intervenuto anche il premier Paolo Gentiloni: «Il dibattito politico è libero, la giustificazione del fascismo è fuori dalla Costituzione italiana», ha detto durante l’apertura della campagna elettorale della federazione Pd di Ascoli Piceno. «Non scambiamo la situazione migratoria che stiamo affrontando con quella della sicurezza», ha proseguito, contraddicendo la linea Minniti, «Chi soffia sul fuoco trova spazio. Ma noi lavoriamo dalla parte opposta».

La questura di Macerata, a ben guardare, non ha mai vietato il corteo di oggi, e nei giorni scorsi sul centro sociale Sisma si è scatenata una incredibile tempesta di fake news istituzionali quando dopo il famigerato appello del sindaco, le segreterie nazionali di Cgil, Anpi, Arci e Libera avevano deliberatamente parlato di annullamento della manifestazione. Infine il comunicato un po’ surreale della prefettura, arrivato nella tarda serata di mercoledì, nel quale si diceva che ogni corteo sarebbe stato vietato. Tesi poi ribadita dal ministro Minniti con una dichiarazione: il risultato è stato una gran confusione sui social network, con tante persone a chiedersi se alla fine si sarebbe fatto qualcosa o no a Macerata. Poi ieri pomeriggio la prefettura ha sciolto ogni riserva, nel prendere atto «dell’impegno degli organizzatori a garantire il carattere pacifico della manifestazione» ha decretato che «non esistono ragioni di ordine e sicurezza pubblica per un provvedimento di divieto»: è il via libera definitivo.

Già tre giorni fa il leader di Casapound Simone Di Stefano si è fatto la sua passeggiata elettorale in centro con tanto di cronisti al seguito, mentre giovedì sera è stata la volta di Roberto Fiore, accompagnato da una trentina di militanti di Forza Nuova. La nottata è stata piuttosto tesa: arrivati nella centralissima piazza della Libertà, i manifestanti di ultradestra sono entrati in contatto con gli agenti di polizia in assetto antisommossa. Risultato: sei contusi lievi e quattro fermati, mentre poco distante un pugno di antifascisti protestava gridando «assassini» e «terroristi» all’indirizzo di Fiore e dei suoi. La tensione si è sciolta nel giro di una mezz’ora.

Il clima non è dei migliori in città, e non soltanto perché per oggi è prevista una leggera pioggerella, in aggiunta alle consuete temperature rigide. Come in uno stanco gioco delle parti, diversi militanti locali del Pd continuano ad evocare lo spettro di una piazza violenta, chiedendo un non meglio precisato «rispetto» per una Macerata sconvolta dai fatti delle ultime due settimane. Rispettare la città, però, significa anche dire no al fascismo. E rispetto, d’altra parte, meritano anche Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Otiotio, Gideon Azeke, Mahamadou Toure e Festus Ogmabon. I sei ragazzi rimasti feriti dalla follia fascista di Luca Traini.

il manifesto e la Repubblica.

CHI ÈSCESO IN PIAZZA

CI HA SALVATO LA FACCIA E LA COSTITUZIONE

di Marco Revelli

Macerata ritorna umana. Nonostante il coprifuoco di un sindaco dal pensiero corto, che ne ha reso spettrale il centro storico. Nonostante il catechismo sospeso e le chiese chiuse da un vescovo poco cristiano. Nonostante gli allarmi, i divieti, le incertezze della vigilia. Nonostante tutto. Un’umanitá variopinta, consapevole e determinata, l’ha avvolta in una fiumana calda di vita, ritornando nei luoghi che una settimana prima erano stati teatro del primo vero atto di terrorismo in Italia in questo tormentato decennio. Un terrorismo odioso, di matrice razzista e fascista, a riesumare gli aspetti più oscuri e vergognosi della nostra storia nazionale.

Era un atto dovuto. La condizione per tutti noi di poter andare ancora con la testa alta. Senza la vergogna di una resa incondizionata all’inumano che avanza, e rischia di farsi, a poco a poco, spirito del tempo, senso comune, ordine delle cose. Un merito enorme per questo gesto di riparazione, va a chi, fin da subito, ha capito e ha deciso che essere a Macerata, ed esserci in tanti, era una necessità assoluta, di quelle che non ammettono repliche né remore. A chi, senza aspettare permessi o comandi, nonostante gli ondeggiamenti, le retromarce, le ambiguità dei cosiddetti «responsabili» delle «grandi organizzazioni», si è messo in cammino. Ha chiamato a raccolta. Ha fatto da sé, come si fa appunto nelle emergenze.

Il Merito va ai ragazzi del Sisma, che non ci hanno pensato un minuto per mobilitarsi, alla Fiom che per prima ha capito cosa fosse giusto fare, ai 190 circoli dell’Arci, alle tante sezioni dell’Anpi, a cominciare da quella di Macerata, agli iscritti della Cgil, che hanno considerato fin da subito una follia i tentennamenti dei rispettivi vertici.

Alle organizzazioni politiche che pur impegnate in una campagna elettorale dura hanno anteposto la testimonianza civile alla ricerca di voti. Alle donne agli uomini ai ragazzi che d’istinto hanno pensato «se non ora quando?». Sono loro che hanno «salvato l’onore» di quello che con termine sempre più frusto continua a chiamarsi «mondo democratico» italiano impedendo che fosse definitivamente inghiottito dalla notte della memoria. Sono loro, ancora, che hanno difeso la Costituzione, riaffermandone i valori, mentre lo Stato stava altrove, e contro.

Tutto è andato bene, dunque, e le minacce «istituzionali» della vigilia sono alla fine rientrate come era giusto che fosse. Il che non toglie nulla alle responsabilità, gravi, di quei vertici (della Cgil, dell’Arci, dell’Anpi…) solo parzialmente emendate dai successivi riaggiustamenti. Gravi perché testimoniano di un deficit prima ancora che politico, culturale. Di una debolezza «morale» avrebbe detto Piero Gobetti, che si esprime in una incomprensione del proprio tempo e in un’abdicazione ai propri compiti.

Non aver colto che nel giorno di terrore a Macerata si era consumata un’accelerazione inedita nel degrado civile del Paese, col rischio estremo che quell’ostentazione fisica e simbolica di una violenza che del fascismo riesumava la radice razzista, si insediasse nello spazio pubblico e nell’immaginario collettivo, fino ad esserne accolta e assimilata; aver derubricato tutto ciò a questione ordinaria di buon senso, o di buone maniere istituzionali accogliendo le richieste di un sindaco incapace d’intendere ma non di volere, accettando i diktat di un ministro di polizia in versione skinhead, facendosi carico delle preoccupazioni elettorali di un Pd che ha smarrito il senno insieme alla propria storia e rischiando così di umiliare e disperdere le forze di chi aveva capito…

Tutto questo testimonia di una preoccupante inadeguatezza proprio nel momento in cui servirebbe, forte, un’azione pedagogica ampia, convinta e convincente. Un’opera di ri-alfabetizzazione che educasse a «ritornare umani» pur nel pieno di un processo di sfarinamento e di declassamento sociale che della disumanità ha ferocemente il volto e che disumanità riproduce su scala allargata. Quell’ opera che un tempo fu svolta dai partiti politici e dal movimento operaio, i cui tardi epigoni ci danzano ora davanti, irriconoscibili e grotteschi.

Negli inviti renziani a moderare i toni e a sopire, mentre fuori dal suo cerchio magico infuria la tempesta perfetta, o nelle esibizioni neocoloniali del suo ministro Minniti, quello che avrebbe voluto svuotare le vie di Macerata delle donne e degli uomini della solidarietà allo stesso modo in cui quest’estate aveva svuotato il mare delle navi della solidarietà, quasi con la stessa formula linguistica («o rinunciate voi o ci pensiamo noi»).

Il successo della mobilitazione di ieri ci dice che di qui, nonostante tutto, si può ripartire. Che c’è, un «popolo» che non s’è arreso, che sa ancora vedere i pericoli che ha di fronte e non «abbassa i toni», anzi alza la testa. Ed è grazie a questo popolo che si è messo in strada, se del nostro Paese non resterà solo quell’immagine, terribile e grottesca, di un fascista con la pistola in mano avvolto nel tricolore.

il manifesto

«IRRIDUCIBILI DELLA DEMOCRAZIA»

UNA SINISTRA UNITA SENZA I PARTITI

di Luca Pakarov

«Presenti i centri sociali da tutta Italia. Bus cancellati, allarmi assurdi dei quotidiani locali, negozi sbarrati. Ma è stata una festa di popolo»

La risposta di Macerata, ma di quasi tutta l’Italia antifascista e antirazzista, c’è stata. I km dell’anello che circonda le mura medievali della città hanno manifestato quasi 20mila persone. Qualcosa che non si era mai visto e che ha rotto l’isolamento di una piccola provincia.

In una mattina gelida e senza sole, già dalle 11 è cominciato l’assembramento ai giardini Diaz, con i ragazzi dei centri sociali che organizzavano il servizio d’ordine e distribuivano volantini. Visto lo spazio ristretto della piazza davanti al parco, man mano che arrivavano i pullman da ogni parte d’Italia la testa del corteoavanzava, fino a fermarsi in viale Trieste. Da lì, allle 15 è partito, in un clima finalmente disteso e gioioso. Un paio d’ore di di musica e colori, benefica decompressione, in cui tutti quelli che hanno deciso di partecipare sono riusciti a liberarsi delle tensioni accumulate nella settimana.

Tutto il contrario di come era stato prospettato dai quotidiani locali, ancora ieri in prima pagina con titoli allarmistici, come «Barricati» o «Strade deserte e clima da coprifuoco» e le foto dei pochi che, al pari dell’arrivo di un ciclone, avevano bollato con tavole di legno l’ingresso delle loro attività. Quelli aperti sono stati sì presi d’assalto, ma dai clienti. Le forze dell’ordine con una presenza massiva ma defilata e mai invasiva, hanno serrato gli accessi al centro storico evitando ogni tipo di contatto.

Le scuole erano state chiuse, i mezzi pubblici fermati e le arterie principali interdette al traffico, un’ordinanza vietava la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Una serie di misure che a un abitante non avvezzo alle grandi manifestazioni aveva fatto pronosticare il peggio, così già da ieri sera le strade erano vuote e i parcheggi liberi. Chi individualmente o con le basi di gruppi di appartenenza come Libera, Anpi, Cgil e Arci che hanno deciso a un certo punto di partecipare, hanno spinto il motore di questa giornata rappresentato dai centri sociali, arrivati con quasi 50 pullman. Una risposta, la loro, immediata e unanime, a cui poi si sono unite tutte le sigle, a partire dalla Fiom.

Egidio del centro sociale Insurgencia di Napoli è chiarissimo: «Questa è una chiamata per gli irriducibili della democrazia. Quello che è accaduto dopo l’attentato terroristico di Macerata è imbarazzante, le forze politiche e le organizzazioni di categoria non si sono dimostrate all’altezza rispetto al fenomeno del fascismo e del razzismo dilagante in questo paese».

Una festa di civiltà e rispetto, dove c’è stata una scelta precisa, quella di non avere un palco finale né di annunciare chi, dai microfoni della testa del corteo, ha parlato in nome dell’antifascismo. Nessun nome, come per un po’ sono state le vittime di Traini. Da quei microfoni si sono levate tante voci di resistenza che hanno preso di mira soprattutto il ministro Marco Minniti e il sindaco. Si è trattata di una piazza multirazziale, composita e eterogenea nel rivendicare le colpe di chi la voleva far tacere.

Ai più è sembrato uno spartiacque fra la sinistra partitica e quella che cerca di lavorare sul territorio, Jacopo del centro sociale Rivolta di Marghera ci dice: «Da noi il razzismo è il pane quotidiano. La cosa assurda è che chi governa la nostra regione ha additato prima al sud e poi ai migranti le colpe della crisi economica. Nei nostri territori la sinistra partitica ha dimostrato la sua inadeguatezza nel rispondere ai problemi dei cittadini, i centri sociali sono rimasti presenti nel territorio e siamo vicini ai cittadini nella questione della casa o studentesche».

Un concatenarsi di storie, come quella di Mamadou Sy del Movimento dei Migranti e dei Rifugiati di Caserta e presidente dell’Associazione dei Senegalesi, da 16 anni in Italia che ci racconta le similitudini con i 6 migranti uccisi a Castel Volturno nel 2008: «Dopo 10 anni è la stessa situazione, con la difficoltà di far capire chi siamo, le nostre storie o che lavoro facciamo».

Un segnale però sembra partito, e proprio da dove non te lo aspetti, Macerata.

Abbiamo distrutto la dicotomia fascismo/antifascismo violento. Il messaggio oscuro di Minniti è stato letteralmente disintegrato. Nando, del centro sociale Pedro di Padova sintetizza così: «Non c’entrano la grandezza della città ma i ruoli che i centri sociali hanno assunto nelle varie fasi storiche. Oggi siamo riusciti a distruggere quella dicotomia fascismo/antifascismo violento, sorta a causa delle imposizioni di Minniti. Un messaggio oscuro che è stato letteralmente disintegrato».

Si sono visti fra gli altri Adriano Sofri, Cecile Kyenge, Sergio Staino, Gino Strada di Emergency o Pippo Civati (Leu), ma la metafora più calzante sullo stile di fare politica forse è stata la presenza della novantenne partigiana Lidia Menapace (candidata con Potere al popolo: «Fino a quando ho voce e forza preferisco stare in mezzo alle persone che capiscono il mondo in cui stiamo»), arrivata da Bolzano, e l’assenza del primo cittadino Romano Carancini, che da casa sua a pochi metri ha dichiarato di esserci col cuore.

PPIAZZE ANTIRAZZISTE IL PD RESTA AI MARGINI

E DISORIENTA LA BASE

di Alessandra Longo

«Dopo il raid contro gli immigrati. Centri sociali e associazioni di solidarietà trainano le manifestazioni In 20mila a Macerata con slogan anti Minniti. A Milano anche Fiano»

Macerata. È il giorno della piazza che divide e disorienta la sinistra in tutta Italia. Macerata è l’epicentro della lacerazione. Una città blindata che non partecipa fisicamente alla manifestazione contro il fascismo e il razzismo. Le finestre sono chiuse, i negozi hanno le porte protette dal compensato come per gli uragani in America. Ventimila, trentamila persone sfilano dai giardini Diaz, là dove lo spaccio si consuma vicino alle giostre per i bambini. Un fiume di militanti, centri sociali, anarchici, la Fiom, ma non la Cgil, Libera, Emergency con Gino Strada, i Cobas, Potere al Popolo con Lidia Menapace che tiene lo striscione a 94 anni, i comunisti con Marco Ferrando, i leninisti di Che fare (scatenati contro «la stampa di regime»), i deputati di Leu Civati, Fratoianni e Zoggia, segmenti di Arci, partigiani locali e l’Anpi di Roma, contraria all’assenza decisa dall’Anpi nazionale, i neri, regolari e non, l’ex ministra Kyenge, gli studenti, i vecchi di Lotta Continua che riabbracciano Adriano Sofri e a qualcuno vengono le lacrime.

Ma il Pd non c’è. Il Pd è il grande assente. Non solo a Macerata ma anche a Milano dove altri ventimila, soprattutto giovani, occupano la piazza ed Emanuele Fiano, promotore Pd della legge sul divieto di propaganda fascista, si materializza quasi timidamente. C’è anche Pierfrancesco Majorino. Li conti sulle dita di una mano. È Laura Boldrini a tenere banco: « Non c’è posto per l’apartheid in Italia. Mi fa piacere ci siano Fiano e Majorino, ma il Pd ha sbagliato a non esserci » . E poi una frecciata ad Emma Bonino: « Come fa a stare col Pd che non ha voluto lo Ius soli?». A Palermo il sindaco Orlando sfila sotto le bandiere di Cobas, Arci e Anpi.

Su temi come l’antifascismo, potevano essere assieme. Ecco, a Macerata, Sergio Staino: « Doveva esserci una grande manifestazione repubblicana ma il Pd, che è l’asse di riferimento, ci ha spiazzati tutti ». Nei più vecchi militanti c’è sofferenza per la scelta del vertice di lasciare vuoto il campo. Alvaro, 74 anni, iscritto all’Anpi di Cerreto Desi, si guarda intorno: «Non c’è il Pd, non ci sono i compagni dell’Anpi nazionale. Provo un sentimento, strano, confuso » . Forse lo stesso sentimento che porta all’abbraccio tra Vasco Errani, passato a Leu, e Gianni Cuperlo. Loro sono a Bologna, altro sit in in questa giornata difficile. Cuperlo è amaro: «Dividere le piazze sull’antifascismo è l’errore più grave che possiamo fare». Però ormai è andata così. E i giovani che sfilano sotto le Mura Urbiche di Macerata sfogano la loro rabbia contro Marco Minniti. Gli danno del “nazista”, della “ testa d’uovo”. Portano cartelli del tipo Minniti=Cossiga, Minniti fascisti garantiti. Molto più rari gli slogan a pennarello contro la Lega. Uno dice : “Salvini fascista”. Se la prendono più volentieri con il sindaco Pd di Macerata Romano Carancini che aveva chiesto, per la sua comunità choccata, una pausa di silenzio e riflessione. E quasi ignorano Pamela uccisa, Pamela fatta a pezzi e chiusa in due valigie. Lei è il non detto, lo sfondo macabro da cui è partito tutto.

Macerata città non c’è, si blinda, i fiori alle finestre, la pace perduta. Non è un corteo dove ci sono le famiglie, è un corteo “politico”, che parla all’Italia e non alla città. Sofri la spiega così: «Hanno spaventato la gente con l’allarme su possibili disordini. Avrei voluto telefonare a Renzi e dirgli: “Vieni in incognito ma vieni”» . Fratoianni, la giacca d’ordinanza con su scritto “parlamentare antifascista”, mette sale sulla ferita: «Questa è una sconfitta per il Pd, la sua scelta di non esserci è stata incomprensibile» . Da un comizio a Porto Torres, il capogruppo dei senatori dem Luigi Zanda cerca una connessione con i manifestanti: «Il fascioleghismo di Salvini ha prodotto gli spari razzisti di Macerata e non possiamo sottovalutarlo».

Certo, con il Pd sarebbe stata una manifestazione diversa, forse senza slogan isolati ma indegni come quello scandito da un centro sociale del Nord Est: “Ma che belle sono le foibe da Trieste in giu”. O come l’orrendo coro già usato dopo il delitto Mattei e risentito ieri: “I covi dei fascisti si chiudono con il fuoco; con i fascisti dentro sennò è troppo poco”.

Le parole pesano, dice Susanna Camusso, con Matteo Orfini alla manifestazione di Roma per le foibe, a Tor Bella Monaca: «L’attentato terrorista va chiamato con il suo nome». La giornata è difficile: a Piacenza gli antagonisti vanno all’assalto di CasaPound, cinque carabinieri feriti; a Torino sassi contro la polizia. Ma a Macerata, presidiata come per un G8, fila tutto liscio. Ulderico Orazi, consigliere comunale del Pd a Macerata, e titolare del bar di fronte al monumento ai caduti dove si è consegnato il pistolero filoleghista Luca Traini, guarda scorrere il fiume in piena dei manifestanti e si sente contento di aver sparigliato: «Sono qui con orgoglio piddino». Renziano, fa finta di non sentire quello che dice un “compagno” con l’altoparlante: «Caro Renzi, stai delirando tu e il tuo partito. Altro che silenzio. Noi siamo qui a manifestare!il» . A sera, Elena, una giovane mamma di Terni, dà il biberon ad Edera, 4 mesi. Non ha avuto paura di portarla qui, così piccola? « Mi fa paura altro, la direzione che sta prendendo questo Paese».

Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica

Parliamo di foibe e di popolazioni ma, a differenza di Sergio Mattarella, presidente della nostra Repubblica, ne parliamo in un'ottica libera da ogni traccia di ipertrofia nazionalistica

Fu negli anni del secondo governo Berlusconi che il Parlamento italiano approvò la legge 30 marzo 2004, n.92,

«Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti

degli infoibati». Le foibe, l’esodo giuliano-dalmata: due espressioni su cui giova riflettere, ancora una volta.

Il 9 febbraio scorso il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, intervenendo solennemente sul ricordo tragico delle foibe, ha parlato anche lui (l’aveva già fatto anni fa il suo predecessore Giorgio Napolitano) degli eventi accaduti a oriente delle frontiere dell’Italia negli anni 1943-1945. Mattarella ha detto: «Capitolo tragico, violenza ingiustificabile. Alla durissima occupazione nazi-fascista di queste terre, nelle quali un tempo convivevano popoli, culture, religioni diverse, seguì la violenza del comunismo titino, che scatenò su italiani inermi la rappresaglia, per un tempo molto lungo: dal 1943 al 1945»

E ha proseguito: «Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile, che ci ammonisce sui gravissimi rischi del nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema».

Le Foibe

Domandiamoci intanto che cosa sono le “foibe”, una parola che ha assunto un significato truce, una parola adoperata come un manganello chiodato per colpire slavi e comunisti.

Le foibe sono, geomorfologicamente, voragini di varia ampiezza e profondità caratteristiche dei territori carsici, come in parte dell’Italia nordorientale e della Slovenia. Sono state usate, nell’Europa contadina e silvo-pastorale, come qualunqua altro fosso o dirupo nascosto nella boscaglia e nella campagna: un luogo nel quale nascondere i rifiuti domestici o del lavoro, le carogne degli animali, e occasionalmente i cadaveri dei briganti sorpresi e vinti e dei nemici ammazzati in duelli o un agguati. È evidente che sono state largamente utilizzate nei momenti delle più cruente guerre civili.

Le foibe sono divenute negli ultimi decenni il simbolo di un tragico capitolo della nostra storia. Un capitolo che non si comprende (e anzi se ne rovescia il senso) se lo si guarda e valuta con l’occhio di una sola delle vittime. Chi vuole comprendere che cosa furono davvero le foibe, come e da chi vi gettarono persone vive o cadaveri, legga la documentatissima e rigorosa narrazione della storica Claiudia Cernigoi, una volta disponibile su eddyburg, ora raggiungibile in un volume cartaceo oppure online: Clara Cernigoi, Operazione foibe a Trieste.

Le popolazioni

Il presidente della Repubblica italiana, quando oggi ricorda «la grande sofferenza delle popolazioni istriane, fiumane, dalmate e giuliane» dovrebbe ricordare anche le ancor più grandi sofferenze patite, prima del 1943, dalle popolazioni della Slovenia, della Croazia, del Montenegro e inflitte con indicibile crudeltà da chi portava quella stessa bandiera tricolore che oggi distingue la nostra Repubblica.

Dovrebbe ricordare le stragi di popolazioni inerme, di interi paesi e villaggi rei di ospitare popolazioni slave. La bandiera tricolore la impugnavano gli sgherri italiani agli ordini del generale Mario Roatta, il quale, posto a capo delle truppe italiane dal governo italiano emanò, l’ordine: «non “dente per dente”, ma “testa per dente”»: per ogni colpo sparato da un partigiano slavo contro un italiano, ammazzate lo slavo, anche se l’italiano appartiene all’esercito invasore che sta trucidando la sua famiglia, saccheggiando il suo patrimonio, bruciando le sua case e i suoi villaggi.

Dovrebbe sapere, e ricordare, che tra il 1941 e il 1943 nella provincia di Trieste furono bruciati per rappresaglia contro i partigiani sloveni e italiani i paesi di Mavhinje-Malchina, Čerovlje-Ceroglie, Vižovlje-Visogliano, Medjevaš-Medeazza, Mačkovlje-Caresana, Gročana-Grozzana. Dovrebbe sapere che in quegli anni decine di partigiani sloveni (la Slovenia era stata inghiottita dall’Italia fascista come provincia di Lubiana) furono impiccati o fucilati o avviati nelle camere a gas.

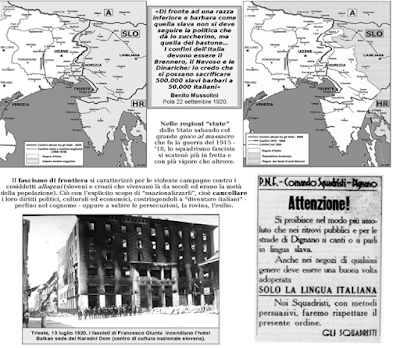

L’occupazione manu militari dei territori e dei popoli slavi era stata accompagnata da una massiccia e penetrante campagna propagandistica. Si vedano in proposito i materiali esposti nella mostra “Testa per dente”. La prima cosa che balza agli occhi, è una frase di Benito Mussolini pronunciata a Pola nel 1922: «Di fronte a una razza inferiore e barbara come quella slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che si possono sacrificare 500.000 slavi barbari per 50.000 italiani»

Un annuncio, quello di Mussolini, cui più tardi seguirono i fatti. L’Italia savoiarda e fascista si è impegnata, a partire dagli anni Venti del secolo scorso (quindi ben prima della Germania di Hitler) in una penetrante operazione di cancellazione di ogni elemento della cultura e dell’identità slovena, croata, montenegrina (in una parola, slava). A partire dalla toponomastica, dalla lingua insegnata e parlata negli asili e nelle scuole (50 scuole slovene erano state chiuse), dai nomi e cognomi degli impiegati pubblici e privati (un volume di 350 pagine conteneva l’elenco di 3mila cognomi da cambiare Un migliaio di circoli culturali, assistenziali, sportivi e ricreativi sloveni e croati furono chiusi, e i patrimoni assegnati a destinatari italiani.

Il primo episodio vistoso riguardò ovviamente la cultura: nel luglio 1920 fu bruciato dai fascisti il Centro sloveno di cultura di Trieste

Mistificazione continua.

I rapporti tra l'Italia e le popolazioni slave sono stati spesso occasioni di mistificazioni. Attribuire agli sloveni o ai croati delitti o stragi o altre forme di annullamento delle persone o delle cose fu prassi consolidata. Qualche volta fu clamorosamente smentita nel momento stesso in cui avveniva. La disavventura capitò una volta a Bruno Vespa.

Nel corso di un dibattito a più voci nella trasmissione "Porta a porta" Vespa mostrò un'immagine fotografica che rappresentava la fucilazione alla schiena di un gruppo di persone, presentandola come un'esecuzione, compiuta dai comunisti jugoslavi, di un gruppo di partigiani italiani. Uno storico presente all'incontro ebbe buon gioco nel dimostrare che si trattava, all'opposto, di civili sloveni fucilati da ben riconoscibili (in altre foto) militari italiani. Come spiegò più tardi il giornalista Michele Smargiassi sul sito "Fotocrazia, nel quale si riportano anche i nomi delle vittime, tutte slovene.

Per concludere, tutto quello che abbiamo sommariamente ricordato lo abbiano tratto dalla lettura del libro di Claudia Cernigai, dell'archivio di

eddyburg o dal sito web

10 febbraio. Consigliamo caldamente la lettura di quest'ultimo per chi non vuol essere accusato come (per adoperare le parole di Sergio Mattarella), di «nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema», vizi dai quali lui stesso non ci sembra essere del tutto esente.

piccolo campionario delle nefandezze dell'Italia in Slovenia e Croazia

il manifesto,