Non è detto che in una società migliore il lavoro sia solo quello che il sistema capitalistico ha deciso di riconoscere (e retribuire) come tale. "Lavoro senza padroni" di Angelo Mastrandrea, (Baldini e Castoldi). «Come autorganizzarsi senza diventare "vite di scarto"».

Non è detto che in una società migliore il lavoro sia solo quello che il sistema capitalistico ha deciso di riconoscere (e retribuire) come tale. "Lavoro senza padroni" di Angelo Mastrandrea, (Baldini e Castoldi). «Come autorganizzarsi senza diventare "vite di scarto"».

Il manifesto, 21 novembre 2015

Angelo Mastrandrea racconta un sogno: lavorare senza padroni. Per un paio d’anni ha viaggiato in Grecia, Francia, Italia. Ha incontrato gli operai della Montefibre di Acerra, nel cuore della terra dei fuochi, e ha raccontato il sogno realizzato delle fabbriche recuperate. Ha raccontato le vicende drammatiche della tv pubblica greca Ert, chiusa dal governo Samaras, occupata e recuperata dai giornalisti e lavoratori come ai tempi delle radio libere in Italia. Ha tracciato il profilo della rete «Solidarity4all» che non si limita al mutuo soccorso in Grecia, ma sostiene la nascita di un modello cooperativo per ricostruire il lavoro perduto. La punta di diamante di questo movimento sono i lavoratori della Vio .Me.

Con lo stile del reporter classico, Mastrandrea si è mescolato con gli studenti del liceo sperimentale post-sessantottino di Saint-Nazare che dal 1981 autogestiscono la loro scuola. «Non mi pare che ci sia una gran differenza con gli operai che recuperano una fabbrica – annota – Entrambi vogliono realizzare un’antica aspirazione umana: l’autodeterminazione». I racconti della nuova stagione internazionale dell’autogestione e della creazione di un’economia cooperativa formano oggi un libro, (Baldini e Castoldi, pp.175, euro 15), e offrono un’intuizione.

Dall’Argentina al vecchio continente, la crisi delle multinazionali ha portato a drammatiche crisi occupazionali, ma anche a realizzare l’impensabile. Gli operai messi in cassa integrazione, disoccupati, non sono «vite di scarto», ma singoli capaci di elaborare complesse strategie morali, politiche e collettive. Da Roma a Buenos Aires, dalla Ri-Maflow a Trezzano sul Naviglio fino a Città del Messico, hanno elaborato un modello comune di workers economy, un’economia fondata sui lavoratori che si contrappone all’economia finanziaria che sta distruggendo il tessuto produttivo in Europa come altrove. La curiosità teorica porta Mastrandrea a ricongiungere le fila di un discorso politico che viene da lontano. Le origini della workers economy risalgono a una certa linea del socialismo del XIX secolo, sono riemerse nella teoria del Gramsci greco, l’althusseriano Nikos Poulantzas quando enunciò in Lo Stato, il potere, il socialismo una teoria di un socialismo articolato sul doppio potere: da un lato, la democrazia rappresentativa radicalmente rivista, dall’altro lato lo sviluppo di «forme di democrazia di base e di un movimento auto-gestionario» in grado di «evitare lo statualismo autoritario».

Quello dell’autogestione è un movimento che ha conosciuto diverse fasi, dagli anni Settanta a oggi, in Italia e nel resto d’Europa. Credibilmente, questa esperienza è alla base di una parte non trascurabile del percorso che ha dato vita a Syriza. Sarebbe, anzi, interessante raccontare cosa sta accadendo oggi in Grecia, dopo la drammatica capitolazione di Tsipras nell’Eurogruppo di luglio. Più in generale il problema riguarda il destino di questa «economia di transizione» a un nuovo, immaginoso, «socialismo»: quali sono i suoi strumenti per affrontare il potere e le sue tecniche di cattura amministrativa o giudiziaria? E poi, in che modo queste esperienze di auto-gestione si pongono rispetto ai progetti di rigenerazione dei luoghi in disuso (stazioni e fabbriche comprese) già in atto a Milano e in tutte le «smart city»? Non rischiano di essere riassorbite dal capitale neoliberale e dai suoi progetti di speculazione sulla condivisione nella «sharing economy»?

Lavoro senza padroni è in ogni caso un libro che recepisce la carica etica di uomini e donne di mezza età, di molti giovani, di reagire alla crisi e inventarsi un’altro modo di cooperare e di possedere. Mastrandrea immagina il passaggio dalla proprietà privata alla proprietà sociale. Dal suo racconto minuto delle difficoltà amministrative, commerciali, produttive affrontate da questo popolo di sperimentatori emerge una passione comune: l’entusiasmo.

«Questa è la principale molla emotiva. Un sentimento che deriva dall’idea di essere artefici del proprio destino, senza sentirsi pedine di un gioco nel quale non si decide nulla». Mastrandrea racconta la vita dei cittadini nel XXI secolo, capaci di reinventare un lavoro che non esiste più – quello della produzione fordista di massa – riconnettendosi con le passioni gioiose rimosse dalla società del rancore organizzato.

Sarebbe insensato tentar di risolvere il problema della costruzione di una nuova sinistra senza rompere la barriera che separa il mondo dei frammenti della vecchia sinistra dalla società.

Sarebbe insensato tentar di risolvere il problema della costruzione di una nuova sinistra senza rompere la barriera che separa il mondo dei frammenti della vecchia sinistra dalla società.

Ilmanifesto, 19 novembre 2015

Ma anche perché la guerra è entrata nella testa dei nostri governanti, nell’agenda e nel lessico delle istituzioni europee, ne ha colonizzato l’immaginario e i protocolli, il linguaggio dei leader e gli ordini del giorno delle assemblee parlamentari.

Il socialista Francois Hollande — il presidente della Francia repubblicana, un tempo emblema delle libertà politiche e dei diritti dell’uomo — che parla con le parole di Marine Le Pen è il simbolo, tragico, di questa metamorfosi regressiva. Il governo “de gauche” francese, che si propone di modificare la Costituzione fino a intaccare le regole sacre dei diritti individuali e addirittura a ipotizzare il ritorno alla pratica primordiale della «proscrizione» — della cancellazione della cittadinanza per i reprobi che «non ne sono degni» trasformandoli in “eslege” -; e poi, appellandosi all’art. 42.7 dei Trattati, trascina l’Europa intera nella sua guerra — in un formale «stato di guerra» -, non rivela solo il compiuto fallimento del socialismo europeo, diventato col tempo non solo altro da sé ma l’opposto di se stesso. Mette in mostra anche uno «stato dell’Unione» ormai gravemente degenerato, incapace di tener fede nemmeno alla più elementare delle sue promesse originarie: tutelare la pace. Difendere i diritti. E intanto si rialzano muri e si chiudono confini contro le prime vittime di questa guerra di massa. Tutto questo la dice davvero lunga sul percorso a ritroso condotto in questi anni di crisi e di resa. E sull’urgenza che, a livello continentale, nasca e si consolidi una sinistra autorevole in grado di colmare quel vuoto. Una sinistra con le carte in regola — e senza scheletri negli armadi, bombe sulla coscienza e operazioni neo-coloniali nel curriculum — per parlare di pace, di giustizia sociale internazionale, di diritti (degli ultimi) e di doveri (dei primi).

I segni dell’emergere di una sinistra nuova, capace di emanciparsi dalla crisi delle socialdemocrazie novecentesche e di ritornare a contare nello scenario inedito attuale sono d’altra parte già visibili, soprattutto sull’asse mediterraneo, dalla Grecia, naturalmente — dove la riconferma del mandato a Tsipras con un voto plebiscitario fa di Syriza un punto fermo di contraddizione e di resistenza nel contesto europeo -, al Portogallo come alla Spagna. E anche in Italia, finalmente, le cose si sono messe in movimento. Il documento Noi ci siamo. Lanciamo la sfida, elaborato e condiviso da tutte le principali componenti di un’articolata area di sinistra — da Sel al Prc, da Futuro a sinistra a Possibile e ad Act, fino a Cofferati e Ranieri e, naturalmente a L’Altra Europa che per questa soluzione si è spesa senza risparmio -, indica finalmente una data, la metà di gennaio, per dare inizio al processo costituente con un appuntamento partecipato e di massa. E contemporaneamente offre una piattaforma politica di analisi e di prospettiva chiara e condivisa in una serie di punti qualificanti: la fine conclamata del centro-sinistra, la constatata natura degradata del Pd oggi incompatibile nel suo quadro dirigente con qualsiasi prospettiva di sinistra, la necessità di costruire, in fretta, un’alternativa autonoma, non minoritaria né testimoniale, competitiva e credibile.

Nello stesso tempo si lavora nelle città che andranno al voto nelle prossime amministrative: è di sabato scorso la formalizzazione, a Torino, di una candidatura forte, condivisa attivamente da tutte le realtà di sinistra, radicata nella storia sociale della città — parlo di Giorgio Airaudo -, in grado di contendere con credibilità il consenso sia a un centro-sinistra esausto, in debito di idee e di proposte, sia al Movimento 5 stelle, costituendo un possibile esempio virtuoso in campo nazionale. Va d’altra parte in questa direzione la formazione, alla Camera dei deputati, di una prima aggregazione, ancora parziale ma significativa, di deputati di Sel e di ex Pd sotto il nome di Sinistra italiana, che costituisce indubbiamente un fattore positivo, in grado di rendere più efficace l’opposizione in Parlamento alle controriforme renziane e di dare visibilità al processo aggregativo, a condizione di considerarla per quello che è: la nascita di un embrione di gruppo parlamentare (l’ha detto bene Cofferati: «Al Quirino è nato un gruppo parlamentare, non un partito»). E di non sovrapporla o identificarla tout court con il processo costituente del «soggetto politico unitario e unico della sinistra», che è — e deve essere — molto più ampio, necessariamente radicato nei territori e partecipato socialmente, caratterizzato da tratti di radicale innovazione di forme, contenuti, facce e linguaggi, se vuole reggere la sfida dei tempi (né considerazioni diverse si possono fare per il gruppo cui ha dato vita, sempre alla camera, Civati).

Dico questo perché il momento è delicatissimo: per il contesto drammatico in cui ci si muove, e per la fragilità dei processi al nostro interno. Ciò che avverrà nelle prossime settimane e mesi ha il carattere di un’ultima chiamata. Un ennesimo fallimento non sarebbe perdonato. La grande partecipazione alle occasioni pubbliche di questi giorni (a Roma al Quirino e a Torino per il lancio della candidatura di Airaudo) ci dice che esiste un’attesa ampia, per rispondere alla quale è indispensabile che la riuscita del processo unitario sia e resti l’ obbiettivo prioritario di tutti e di ognuno, senza piani di riserva, furbizie o espedienti di corto respiro, che non sarebbero compresi da nessuno. Ha perfettamente ragione Carlo Galli quando, su questo stesso giornale, chiede un minimo di pulizia del linguaggio (ci si astenga da espressioni gravide di disprezzo e di pigrizia nel capire come «cosa rossa»). E scrive che «la sinistra di cui c’è bisogno» ha da essere «rossa e realistica» — cioè capace di fare proprie, rinnovandole e rigenerandole nel contesto attuale, le sfide del movimento operaio in una chiave non testimoniale (esattamente l’opposto di una «cosa») -, «radicale e accorta, plurale e unitaria». E aggiunge che deve mostrarsi capace di realizzare un’«accumulazione originaria di pensiero e di energia politica» mettendo insieme molte eredità culturali.

Ma esattamente per questo non può chiudersi, proprio ora, in recinti ristretti. In ciò che sopravvive «dentro le mura». Non può pensarsi — sarebbe mortale — come semplice prolungamento di una parte di ciò che è stato, né come Federazione di frammenti di un’unità passata andata in frantumi, né tantomeno come somma di personalità – o personalismi – in competizione per un’egemonia esangue. L’accelerazione in corso chiede di uscire dalle mura, contaminarsi con ciò che c’è «fuori». Per riportare fra noi chi è uscito, e conquistare chi non c’è mai stato. Ogni altra via ci consegnerebbe a percentuali di consenso residuali, di cui non c’è spazio né bisogno.

Per questo l’incontro di gennaio dovrà essere davvero all’insegna di uno stile nuovo di ragionare e di agire, preparato da un percorso – decine di assemblee, poi una carovana dell’alternativa – nei territori, strutturato in modo tale da restituire la parola a chi in questi anni l’aveva perduta o se l’è vista sequestrare, con un orizzonte compiutamente europeo e trans-nazionale come appunto transnazionali sono le sfide politiche da affrontare. Soprattutto dovrà essere un esercizio di pensiero.

Le immagini di morte e distruzione degli ultimi giorni ci ricordano quanto ciascuno di noi sia piccolo al cospetto dei grandi problemi dell’umanità, ma allo stesso tempo ci impongono una scelta, un’assunzione di responsabilità, un impegno collettivo che non lascia spazio all’indifferenza. Ci ricordano quanto sia urgente, come ricordato da Luigi Ciotti in occasione dell’ultimo saluto a Pietro Ingrao, «una politica come strumento di giustizia sociale, dunque di pace», e quanto sia decisivo l’impegno di tutti e di ciascuno al fine di perseguire tale obiettivo.

Nel bisogno di costruire «un altro mondo possibile» è facile individuare le ragioni del nostro impegno, in Italia quanto in Europa, per la costruzione di una sinistra politica all’altezza delle sfide del nostro tempo, ma non sfuggirà a nessuno, neppure all’osservatore meno attento, quanto questo obiettivo sia di là da venire.

Per fortuna qualcosa si muove. Proprio sulle colonne di questo giornale — all’interno dell’ampio dibattito C’è vita a sinistra — è stato possibile trovare diversi e autorevoli spunti sul tema, e la recente creazione del gruppo parlamentare Sinistra Italiana sembra finalmente aver dato una scossa al dibattito, un segnale percepito da molti (e a buon ragione) di controtendenza rispetto alle divisioni degli ultimi anni.

Pensiamo che ciò basti? Che l’iniziativa parlamentare sia esaustiva al fine di costruire un soggetto politico in nome e per conto degli uomini e delle donne che la sinistra ambisce a rappresentare?

Evidentemente no, non lo è, seppur non sia intenzione di chi scrive disconoscerne il valore. Piuttosto dovremmo interrogarci su quali siano gli strumenti utili per rendere la nostra iniziativa politica sempre più partecipata, dal basso e nel basso della nostra società, su come far diventare la rappresentanza istituzionale quello che Stefano Rodotà ha correttamente definito un «terminale sociale» per realtà civiche, reti, sindacati, movimenti, associazioni, singoli cittadini, insomma per quei tanti che, qui ed ora, ci chiedono di condividere un cammino per il cambiamento, per costruire insieme un’alternativa all’attuale stato delle cose.

Democratizzare i processi decisionali, renderli sempre più trasparenti e partecipati, mettere in rete competenze ed esperienze, puntare sullo sperimentalismo democratico, sono tutte sfide dalle quali non possiamo prescindere, ingredienti essenziali per la costruzione di un soggetto politico che sia di tutti e di tutte.

Su questi temi molti di noi sono impegnati da mesi. Come per la costruzione, ad esempio, di una piattaforma digitale che possa essere strumento di partecipazione, condivisione e attivazione che, come ci ha insegnato Manuel Castells, possa utilizzare la tecnologia come strumento di libertà, piuttosto che come dispositivo di dominio. Uno strumento recentemente utilizzato da Podemos per la stesura del proprio programma di Governo, che non sostituisca l’attivismo politico fatto sul territorio e la forma partito, ma che al contrario sia capace di innovare entrambi, renderli più democratici, più partecipati, in una parola più efficaci.

Su questo, come su tanto altro, ci siamo confrontati lo scorso settembre con un gruppo di lavoro che si è appositamente costituito, e che vede l’adesione di diverse esperienze politiche desiderose di lavorare insieme e che hanno risposto positivamente ad una specifica call to action (http:// con -senso .tumblr .com).

In queste settimane stiamo lavorando per valutare alcune strade da perseguire per la realizzazione della piattaforma, ma il suo senso e la sua utilità risponde ad un’esigenza profondamente politica.

Per questo dovremmo allargare ulteriormente le maglie del confronto, trovare le modalità per intrecciare i contributi fin qui elaborati con l’annunciato evento di gennaio che dovrebbe dare il via al percorso costituente. Per farlo servirà un atto di coraggio necessario, ovvero liberare qualsivoglia iniziativa dalla dimensione pattizia, dalla somma algebrica di ceto politico e da spinte identitarie e conservative, puntando al contrario sul riconoscimento delle differenze come valore aggiunto, come forza della nostra azione politica e non come debolezza.

Il resto lo decideranno le donne e gli uomini che parteciperanno al processo stesso, e magari, potremmo scoprire proprio lì, in questo cammino comune, che nella nostra società ci sono risorse più utili e più vitali al fine di costruire un soggetto politico di sinistra (di tutti e tutte) di quanto lo siano gli attuali gruppi dirigenti.

* Act – Agire, costruire, trasformare

«Se una coalizione sociale da sola non può risultare vincente, specie quando i temi che affronta sono di natura ormai sovrannazionale, è ancora più vero che una sinistra priva di insediamento e chiaro riferimento sociale non può esistere se non nella fantasia.».

«Se una coalizione sociale da sola non può risultare vincente, specie quando i temi che affronta sono di natura ormai sovrannazionale, è ancora più vero che una sinistra priva di insediamento e chiaro riferimento sociale non può esistere se non nella fantasia.».

Huffington Post, 18 novembre 2015

Non si può certo dire che il cammino per l’unità della sinistra sia semplice e lineare. Mi riferisco ovviamente alle forze e alle persone che si sentono e si collocano alla sinistra di un Pd che del campo della sinistra non fa più parte da tempo, per esplicita scelta del suo gruppo dirigente, in primis del suo segretario. Eppure tale cammino è in corso. Alcuni organi di stampa amano fare del gossip sull’argomento. Personalizzando le varie posizioni e contrapponendole come in una commedia dell’arte. Ognuno fa il suo mestiere, anche se sarebbe opportuno farlo meglio. E questo vale per tutti, nessuno, ma proprio nessuno escluso.

Sta di fatto che il “caso italiano”, di cui ormai parlano solo gli storici, si è completamente rovesciato. Siamo il paese dell’Unione europea dove la sinistra è più debole, o tra le meno consistenti sia in termini di consenso, misurato o no attraverso il termometro elettorale, che in quelli di forza nella presenza politica e nella vita sociale del paese. Conseguentemente in termini di organizzazione.

Eppure, da quando L’Altra Europa con Tsipras raggiunse, anche se di pochissimo, quel quorum alle europee che permise un’inversione di tendenza nei confronti della coazione a ripetere la sconfitta, un nuovo percorso ha preso inizio fino a giungere alla condivisione di un breve documento che convoca un’assemblea nazionale per il 15.16.17 gennaio 2016. Il documento (“Noi ci siamo, lanciamo la sfida” nel sito de L’altra Europa con Tsipras) è stato elaborato e condiviso da Act!, Altra Europa con Tsipras, Futuro a Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Possibile, Sinistra Ecologia Libertà. Alle riunioni del tavolo hanno partecipato Sergio Cofferati e Andrea Ranieri.

Nel corso di quella assemblea verrà definita una carta di valori e un’agenda di impegni politici che - attraversando le elezioni amministrative, la raccolta di firme per i referendum già in preparazione contro l’Italicum, la cattiva scuola, lo sblocca Italia e il Job Act, nonché la celebrazione del referendum noTriv e quello contro la revisione della Costituzione messo in atto con la legge Boschi-Renzi - ci porterà nell’autunno del 2016 a dare vita a un nuovo soggetto politico della sinistra in grado di affrontare le prove dell’ impegno politico, sociale e elettorale che si imporranno.

Il cupo clima che si sta stendendo sull’Europa, a seguito degli attacchi omicidi dell’Isis e della risposta guerrafondaia e securitaria promossa da Hollande, richiedono una risposta nel contesto continentale e di ogni singolo paese, che imponga una svolta rispetto alle politiche dell’austerity e della fobia dei migranti, alle logiche di limitazione dei diritti e delle libertà, allo scatenarsi delle pulsioni di guerra su cui si orientano le attuali elites europee, delle quali il governo Renzi non è che un’articolazione.

Dopo la firma di quel documento sono intervenuti nuovi elementi che dimostrano che il processo unitario è in atto ed è un obiettivo realistico. Lo ha evidenziato il successo della manifestazione al teatro Quirino di Roma– che non ci sarebbe stato o non in quei termini senza avere alle spalle quella intelaiatura che ho decritto - che ha visto la nascita di un gruppo parlamentare unito, pronto a dare battaglia in primo luogo contro un’iniqua legge di stabilità.

Contemporaneamente procede la costruzione di una nuova coalizione sociale, che ha come protagonista la Fiom (li vedremo in piazza contro la legge di stabilità a Roma il 21 novembre), e che può contare non solo su molte organizzazioni dell’associazionismo, ma soprattutto su quell’attivismo e protagonismo sociale diffuso e per ora anonimo che non ha mai cessato di esistere nel nostro paese e che reclama un fronte unificatore. Un tema complesso, poiché chiama in causa anche una rifondazione del sindacato, a fronte dei nuovi processi intervenuti nel mondo del lavoro, che hanno rotto le vecchie paratie fra lavoro dipendente e autonomo, fra posto fisso e precariato, fra lavoro intellettuale e manuale, creando una situazione socialmente inedita tutta da studiare e mettere alla prova.

Se una coalizione sociale da sola non può risultare vincente, specie quando i temi che affronta sono di natura ormai sovrannazionale, è ancora più vero che una sinistra priva di insediamento e chiaro riferimento sociale non può esistere se non nella fantasia. I due processi sono quindi destinati a contaminarsi e incrociarsi sempre più frequentemente, non sono confondibili né sovrapponibili, ma non possono ignorarsi. Soprattutto neppure le dichiarazioni sprezzanti di Renzi li possono cancellare.

«Una politica di accoglienza e di inclusione dei milioni di profughi diretti verso la «fortezza Europa», non è solo questione di umanità, è anche la via per ricostruire una vera cultura di pace, oggi resa minoritaria dal frastuono delle incitazioni alla guerra».

«Una politica di accoglienza e di inclusione dei milioni di profughi diretti verso la «fortezza Europa», non è solo questione di umanità, è anche la via per ricostruire una vera cultura di pace, oggi resa minoritaria dal frastuono delle incitazioni alla guerra».

Il manifesto, 18 novembre 2015 (m.p.r.)

La guerra non è fatta solo di armi, eserciti, fronti, distruzione e morte. Comporta anche militarizzazione della società, sospensione dello stato di diritto, cambio radicale di abitudini, milioni di profughi, comparsa di «quinte colonne» e, viva iddio, migliaia di disertori e disfattisti, amici della pace. Quanto basta per capire che siamo già in mezzo a una guerra mondiale, anche se, come dice il papa, «a pezzi».

Questa guerra, o quel suo «pezzo» che si svolge intorno al Mediterraneo, è difficile da riconoscere per l’indeterminatezza dei fronti, in continuo movimento, ma soprattutto degli schieramenti.

Se il nemico è il terrorismo islamista e soprattutto l’Isis, che ne è il coagulo, chi combatte l’Isis e chi lo sostiene? A combatterlo sono Iran, Russia e Assad, tutti ancora sotto sanzione o embargo da parte di Usa e Ue; poi i peshmerga curdi, che sono truppe irregolari, ma soprattutto le milizie del Rojava e il Pkk, che la Turchia di Erdogan vuole distruggere, e Hezbollah, messa al bando da Usa e Ue, insieme al Pkk, come organizzazioni terroristiche.

A sostenere e armare l’Isis, anche ora che fingono di combatterlo (ma non lo fanno), ci sono Arabia Saudita, il maggiore alleato degli Usa in Medioriente, e Turchia, membro strategico della Nato. D’altronde, ad armare l’Isis al suo esordio sono stati proprio gli Stati uniti, come avevano fatto con i talebani in Afghanistan. E se la Libia sta per diventare una propaggine dello stato islamico, lo dobbiamo a Usa, Francia, Italia e altri, che l’hanno fatta a pezzi senza pensare al dopo. Così l’Europa si ritrova in mezzo a una guerra senza fronti definiti e comincia a pagarne conseguenze mai messe in conto. La posta maggiore di questa guerra sono i profughi: quelli che hanno varcato i confini dell’Unione europea, ma soprattutto i dieci milioni che stazionano ai suoi bordi: in Turchia, Siria, Iran, Libano, Egitto, Libia e Tunisia; in parte in fuga dalla guerra in Siria, in parte cacciati dalle dittature e dal degrado ambientale che l’Occidente sta imponendo nei loro paesi di origine. Respingerli significa restituirli a coloro che li hanno fatti fuggire, rimetterli in loro balìa; costringerli ad accettare il fatto che non hanno altro posto al mondo in cui stare; usare i naufragi come mezzi di dissuasione.

Oppure, come si è cercato di fare al vertice euro-africano di Malta, allestire e finanziare campi di detenzione nei paesi di transito, in quel deserto senza legge che ne ha già inghiottiti più del Mediterraneo; insomma dimostrare che l’Europa è peggio di loro. Ma respingerli vuol dire soprattutto farne il principale punto di forza di un fronte che non comprende solo l’Isis, le sue «province» vassalle ormai presenti in larga parte dell’Africa e i suoi sostenitori più o meno occulti; include anche una moltitudine di cittadini europei o di migranti già residenti in Europa che condividono con quei profughi cultura, nazione, comunità e spesso lingua, tribù e famiglia di origine; e che di fronte al cinismo e alla ferocia dei governi europei vengono sospinti verso una radicalizzazione che, in mancanza di prospettive politiche, si manifesta in una «islamizzazione» feroce e fasulla.

Un processo che non si arresta certo respingendo alle frontiere i profughi, che per le vicende che li hanno segnati sono per forza di cose messaggeri di pace. Troppa poca attenzione è stata dedicata invece alle tante stragi, spesso altrettanto gravi di quella di Parigi, che costellano quasi ogni giorno i teatri di guerra di Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Nigeria, Yemen, ma anche Libano o Turchia. Non solo a quelle causate da bombardamenti scellerati delle potenze occidentali, ma anche quelle perpetrate dall’Isis e dai suoi sostenitori, di Stato e non, le cui vittime non sono solo yazidi e cristiani, ma soprattutto musulmani. «Si ammazzano tra di loro» viene da pensare a molti, come spesso si fa anche con i delitti di mafia. Ma questo pensiero, come quella disattenzione, sono segni inequivocabili del disprezzo in cui, senza neanche accorgercene, teniamo un’intera componente dell’umanità.

È di fronte a quel disprezzo che si formano le «quinte colonne» di giovani, in gran parte nati, cresciuti e «convertiti» in Europa, che poi seminano il terrore nella metropoli a costo e in sprezzo delle proprie come delle altrui vite; e che lo faranno in futuro sempre di più, perché i flussi di profughi e le cause che li determinano (guerre, dittature, miseria e degrado ambientale) non sono destinati a fermarsi, quali che siano le misure adottate per trasformare l’Europa in una fortezza (e quelle adottate o prospettate sono grottesche, se non fossero soprattutto tragiche e criminali).

Coloro che invocano un’altra guerra dell’Europa in Siria, in Libia, e fin nel profondo dell’Africa, resuscitando le invettive di Oriana Fallaci, che speravamo sepolte, contro l’ignavia europea, non si rendono conto dei danni inflitti a quei paesi e a quelle moltitudini costrette a cercare una via di scampo tra noi; né dell’effetto moltiplicatore di una nuova guerra. Ma in realtà vogliono che a quella ferocia verso l’esterno ne corrisponda un’altra, di genere solo per ora differente, verso l’interno: militarizzazione e disciplinamento della vita quotidiana, legittimazione e istituzionalizzazione del razzismo, della discriminazione e dell’arbitrio, rafforzamento delle gerarchie sociali, dissoluzione di ogni forma di solidarietà tra gli oppressi. Non hanno imparato nulla da ciò che la storia tragica dell’Europa avrebbe dovuto insegnarci.

Una politica di accoglienza e di inclusione dei milioni di profughi diretti verso la «fortezza Europa», dunque, non è solo questione di umanità, condizione comunque irrinunciabile per la comune sopravvivenza. È anche la via per ricostruire una vera cultura di pace, oggi resa minoritaria dal frastuono delle incitazioni alla guerra. Perché solo così si può promuovere diserzione e ripensamento anche tra le truppe di coloro che attentano alle nostre vite; e soprattutto ribellione tra la componente femminile delle loro compagini, che è la vera posta in gioco della loro guerra.

Nei prossimi decenni i profughi saranno al centro sia del conflitto sociale e politico all’interno degli Stati membri dell’Ue, sia del destino stesso dell’Unione, oggi divisa, come mai in passato, dato che ogni governo cerca di scaricare sugli altri il “peso” dell’accoglienza.

Eppure, fino alla crisi del 2008 l’Ue assorbiva circa un milione di migranti ogni anno (e ne occorrerebbero ben 3 milioni all’anno per compensare il calo demografico). Ma perché, allora, l’arrivo di un milione di profughi è diventato improvvisamente una sciagura insostenibile?

Perché da allora l’Europa ha messo in atto una politica di austerity, a lungo covata negli anni precedenti, finalizzata a smantellare tutti i presidi del lavoro e del sostegno sociale e a privatizzare a man bassa tutti i beni comuni e i servizi pubblici da cui il capitale si ripromette quei profitti che non riesce più a ricavare dalla produzione industriale.

Ma quelle politiche, che non danno più né lavoro né redditi decenti a molti, né futuro a milioni di giovani, non possono certo concedere quelle stesse cose a profughi e migranti. Devono solo costringerli alla clandestinità, per pagarli pochissimo, ridurli in condizione servile, usarli come arma di ricatto verso i lavoratori europei per eroderne le conquiste.

Per combattere questa deriva occorrono non solo misure di accoglienza (canali umanitari per sottrarre i profughi ai rischi e allo sfruttamento degli «scafisti» di terra e di mare, e permessi di soggiorno incondizionati, che permettano di muoversi e lavorare in tutti i paesi dell’Unione); ma anche politiche di inclusione: insediamenti distribuiti per facilitare il contatto con le comunità locali, reti sociali di inserimento, accesso all’istruzione e ai servizi, possibilità di organizzarsi per avere voce quando si decide il futuro dei loro paesi di origine.

Ma soprattutto, lavoro: una cosa che un grande piano europeo di conversione ecologica diffusa, indispensabile per fare fronte ai cambiamenti climatici in corso e alternativo alle politiche di austerity, renderebbe comunque necessaria.

Ma per parlare di pace occorre che venga bloccata la vendita di armi di ogni tipo agli Stati da cui si riforniscono l’Isis e i suoi vassalli, che non le producono certo in proprio.

«Lo scrittore racconta la reazione del suo paese alle immagini dei profughi in fuga. Tutti noi siamo i prodotti di un contesto, e talvolta siamo prigionieri di un contesto. Metteteci in uno stato di guerra e combatteremo, odieremo, diventeremo nazionalisti e fanatici».

«Lo scrittore racconta la reazione del suo paese alle immagini dei profughi in fuga. Tutti noi siamo i prodotti di un contesto, e talvolta siamo prigionieri di un contesto. Metteteci in uno stato di guerra e combatteremo, odieremo, diventeremo nazionalisti e fanatici».

La Repubblica, 13 novembre 2015 (m.p.r.)

Questa settimana, in un caffè di Gerusalemme, con l’audio del televisore appeso al muro silenziato, ho sentito una donna alle mie spalle dire a un’amica: «Questa ondata di profughi siriani, non so...».

«Che cosa non sai? Ha chiesto l’amica ». «Da quando li fanno vedere in televisione con le mogli, i figli... non so, non sembrano nemmeno siriani». «E cosa sembrano?». «Non so... sembrano… le loro facce, il loro modo di parlare… Lo vedi che hanno paura, e si portano in spalla i bambini…» L’amica ha replicato: «Quelli, anche nella situazione in cui si trovano, ci scannerebbero tutti subito. Guarda cosa fanno tra di loro in Siria, tra fratelli, pensa cosa farebbero a noi se potessero». «Hai ragione», ha commentato sconsolata la prima, «comunque mi dispiace per i bambini». E l’amica ha ribattuto: «Certo, avrebbero dovuto pensarci prima di iniziare con tutto questo casino».

Le tre risposte alla hegeliana "morte di Dio", e la «quarte risposta, minoritaria ma forse più promettente»: quella su cui lavora Vito Mancuso, sulla via aperta da Teilhard de Chardin.

Le tre risposte alla hegeliana "morte di Dio", e la «quarte risposta, minoritaria ma forse più promettente»: quella su cui lavora Vito Mancuso, sulla via aperta da Teilhard de Chardin.

La Repubblica, 13 novembre 2015

Vito Mancuso, Dio e il suo destino, (Garzanti pagg. 464, euro 20)

Hegel ha scritto che il sentimento fondamentale dei tempi moderni è la morte di Dio. A questa diagnosi, ripetuta qualche decennio dopo da Nietzsche, filosofi e teologi hanno dato tre risposte principali. La prima è quella che chiamerei “ermeneutica”: Dio non è morto, ma semplicemente non è stato ancora interpretato per quello che è. La rivelazione è un processo che ha luogo nella storia e che chiede l’intervento attivo dell’uomo, in un processo di miglioramento storico.

La seconda è quella eroica: Dio è morto, dobbiamo attendere un oltreuomo che possa essere un nuovo dio. Purtroppo, se sul conto del vecchio Dio si possono mettere azioni discutibili, il nuovo Dio, come insegna la storia degli ultimi due secoli, non è piazzato meglio. La terza, meno sbandierata ma ben più praticata, è quella che direi “secolaristica”, e che è stata enunciata da Joseph de Maistre: la morte di Dio, quando pure avesse avuto luogo non comporterebbe nessuna conseguenza sul piano della fede e della religione, dal momento che Dio ha lasciato in eredità il proprio potere al Papa, che a questo punto è autorizzato a governare la chiesa in piena autonomia.

Resta una quarta risposta, minoritaria ma a mio avviso più promettente, seguita nella modernità da Schelling e in genere a tutti i filosofi che si sono accostati alla teologia con un atteggiamento naturalistico (ad esempio, Emerson) a cui si ricollega in maniera seria, profonda e autonoma Vito Mancuso in Dio e il suo destino, appena uscito da Garzanti (pagg. 464, euro 20). L’idea di fondo è che la rivelazione non ha avuto luogo un giorno, nella storia, ma è un processo continuo e non concluso. L’evoluzione ha dato vita a un mondo materiale che è insieme un mondo spirituale in cui ha luogo la manifestazione è l’azione di Dio, sicché tra evoluzione e rivelazione non c’è contrasto ma complementarità.

Il vecchio Dio (che Mancuso chiama “Deus”), il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma in buona parte anche di Cristo, non ha mantenuto le sue promesse, e si è presentato anzitutto come un Dio geloso, autoritario e vendicativo. Ha incarnato anzitutto il potere, e non ne sentiremo la nostalgia. E Dio, l’alternativa e il successore di Deus, com’è? Uno degli autori più presenti in Mancuso è Spinoza, e in effetti si sarebbe portati a pensare a una prospettiva panteistica, non troppo diversa, d’altra parte, da quella che Mancuso aveva proposto nel suo fortunatissimo L’anima e il suo destino (Raffaello Cortina 2007). Tuttavia, Mancuso caratterizza la propria posizione come “panenteismo”, che non è un refuso per “panteismo” ma piuttosto il modo in cui molti filosofi hanno evitato l’accusa di spinozismo, che ancora due secoli fa poteva procurare seri guai. Mentre il panteista identifica Dio e il mondo, il panenteista ritiene che il mondo sia incluso in Dio, che ne sia la forza animatrice.

Se il panteismo ha un modello meccanicistico, il panenteismo ha un modello biologistico, è, per così dire, una bioteologia, per la quale Dio è lo slancio vitale che pervade la natura. Il panenteismo di Mancuso deve molto all’evoluzionismo di Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), il gesuita, filosofo e scienziato francese già molto presente nella sua riflessione sul destino post mortem dell’anima. L’evoluzione non vale solo per la vita, vale per il cosmo intero considerato come un grande animale vivente (secondo l’intuizione di Platone), che si sviluppa a partire da un ricettacolo, la chora, lo spazio neutro da cui hanno origine tutte le cose, e che si presta facilmente a venire riletto in termini biologistici, giacché lo stesso Platone la definisce come “matrice”.

Il discorso fila. Richiamarsi a Dio, anzi, a Deus, non è far ricorso a un vecchio nome di cui si può fare a meno senza per questo escludere il divino? Persone che credevano che il mondo fosse non più vecchio di 6000 anni (era l’idea dominante ancora nell’Ottocento) e che non potessero nascere nuove specie (in gioco era la perfezione del piano divino), non potevano piegare l’esistenza di strutture complesse — fossero il mondo, la mente o il linguaggio — se non ricorrendo all’ipotesi di una creazione divina o di una costruzione concettuale, ossia, per parlare come de Maistre, di una “azione temporale della provvidenza”. È da questa penuria di tempo che deriva la concezione del sommo artigiano, del disegno intelligente. Ma se contiamo su un tempo infinitamente più lungo, sprofondato in quelle che Vico definiva “sterminate antichità”, tutto cambia. Perciò 13,7 miliardi di anni, il tempo che ci separa dalla nascita del tempo, sono più che sufficienti per rendere conto di tutto quello che è accaduto senza l’aiuto di Dio, né come inizio né come termine del processo evolutivo.

Se le cose stanno così, però, sorge un interrogativo molto semplice. C’è ancora bisogno di postulare l’intervento di un logos (o più modestamente di un senso qualsiasi) per rendere conto di un mondo che deve la sua emergenza — tra errori, incoerenze e mostruosità di ogni sorta — solo a una immane disponibilità di tempo, materia ed energia? È, ad esempio, l’idea del filosofo australiano Samuel Alexander (1859-1938) in un libro ai suoi tempi abbastanza famoso: Spazio, tempo e deità (1920). Alexander è considerato il padre dell’emergentismo, cioè di una concezione che Mancuso (a pag. 389) considera coerente con il suo panenteismo, e propone una potente visione cosmogonica, descrivendo uno sviluppo ascendente di livelli dell’essere che prende l’avvio dallo spaziotempo e ascende alla materia, all’organismo, all’uomo e a Dio, concepito come la totalità emergente del mondo.

La differenza tra una prospettiva emergentista radicale e il panenteismo di Mancuso è tutta qui. Per Mancuso tutto è in Dio, compresa l’emergenza del mondo (e, nel mondo, delle svariate idee che sono state formulate su Deus), ma allora abbiamo a che fare o con una riproposizione del Dio creatore, o con un Dio fannullone alla Wittgenstein, con un senso del mondo che è fuori del mondo e che dunque, propriamente, non esiste. Per l’emergentismo radicale, invece, Dio non è ancora, ma non è escluso che, come sono sorte le amebe, il calcolo differenziale e i quartetti di Beethoven venga un giorno in cui, magari tra milioni di anni, a esseri presumibilmente diversissimi da noi si presenti un Dio, «come se un Tu (scriveva Vittorio Sereni) dovesse veramente / ritornare / a liberare i vivi e i morti./ E quante lagrime e seme vanamente sparso».

a Repubblica, 9 novembre 2015

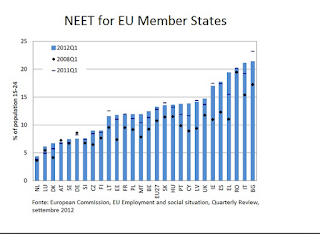

Non sono sui libri e non hanno nemmeno un impiego. Quasi due milioni e mezzo di giovani vite sospese che non riescono a trovare un ruolo nel mercato del lavoro, nella società. E in questo momento fanno fatica anche solo a immaginarlo. L’Italia è la più grande fabbrica di Neet in Europa. Ragazzi fra i quindici e i ventinove anni fuori da qualsiasi circuito scolastico e lavorativo che di fatto vivono ancora sulle spalle di papà e mamma. Molti non hanno mai finito le superiori. Ma dentro quest’universo inerte finiscono sempre più laureati che non sono in grado di uscire di casa nemmeno dopo anni dalla discussione della tesi.

Il termine Neet compare per la prima volta nel 1999 in un documento della Social exclusion unit del governo britannico ed è l’acronimo di “Not in Education, Employment or Trading”. Un indicatore dalle braccia più larghe rispetto a quello sulla disoccupazione giovanile non solo perché si spinge fino alla soglia dei trent’anni, ma perché include anche chi un impiego ha smesso di cercarlo o è finito fra le maglie del lavoro nero. Fino al Ventesimo secolo questa voce non esisteva. Oggi è usata da tanti istituti di ricerca per raccontare una deriva talmente grande — anche in termini di perdite economiche e di spreco di capitale umano — da spingere più studiosi a parlare di “generazione perduta”.

Nel nostro Paese i Neet erano 1,8 milioni nel 2008. Nel giro di sette anni se ne sono aggiunti altri 550mila e oggi toccano i 2,4 milioni. Insieme potrebbero riempire una città grande quasi quanto Roma. «Un livello allarmante mai raggiunto nella storia ». A dirlo è una recentissima indagine di Alessandro Rosina, demografo e sociologo dell’università Cattolica di Milano: «La quantità di giovani lasciati in inoperosa attesa era già elevata prima della crisi — scrive nel volume “Neet”, edito da Vita e pensiero — ma è diventata una montagna sempre più elevata e siamo una delle vette più alte d’Europa ». Il 2014 è stato l’anno in cui l’Italia ha toccato il punto più basso di nascite ma il valore più alto di Neet: si muovono in questo labirinto il 26 per cento dei giovani italiani fra i quindici e i trent’anni. La media europea è del 17, di nove punti più bassa. Ma ci sono Paesi come la Germania e l’Austria dove i ragazzi in questa condizione non superano il 10 per cento.

Dietro questo acronimo si nascondono storie e vite molto diverse. Come quella di Francesca Romeo. Ventenne, nata e cresciuta a Varese e un diploma di liceo artistico conquistato con fatica dopo qualche brutto voto di troppo che le ha fatto perdere un anno. «Studiare non fa per me. Per questo ho deciso di lasciare perdere l’università». Dopo la maturità ha racimolato qualche soldo lavorando nelle sere d’estate dietro al bancone di un bar in un circolo culturale. «Ma hanno avuto bisogno di me per poco». Così si è iscritta all’ufficio di collocamento e nel frattempo ha provato a bussare alla porta dei negozi del centro. Grandi catene di abbigliamento e di articoli sportivi, boutique di scarpe e profumerie, poi casalinghi, negozi di elettrodomestici. Il suo curriculum è sempre caduto nel nulla. «Chi appende cartelli per cercare personale non manca. Ma non vogliono me».

|

| L'Italia è la penultima: meno della Bulgaria, più della Romania |

Su dieci Neet, cinque sono diplomati mentre quattro hanno solo la licenza di terza media. Come Enea Testagrossa, che vive in provincia di Monza: ha lasciato gli studi in terza superiore e oggi, a 21 anni, lavora a titolo volontario in un asilo privato e non ha entrate. Spesso all’origine di tutto c’è un insuccesso a scuola o all’università. Il 10 per cento, però, ha in mano una laurea. E gira, come gli altri, a vuoto. In un’attesa che non finisce mai. È il caso di Francesco Marando, 27 anni, laureato in Ingegneria civile. È una vita sospesa anche la sua da quando è tornato a Marina di Ginosa Ionica dai genitori. «Io continuo a inviare curriculum, ma per il nostro settore il momento è quello che è: quando va bene mi rispondono “le faremo sapere”». E anche per lui, ritrovarsi a dormire nella camera di quand’era bambino non è semplice per nulla.

Di casi come questi ce ne sono tanti. E non sono solo under trenta. Basta pensare che in Italia, secondo l’Eurostat, quasi il 66 per cento dei “giovani adulti” vive a casa con i genitori. Una percentuale di quasi venti punti superiore rispetto alla media di tutti e ventotto i Paesi Ue. Le loro storie sono legate dalle stesse paure, sottolinea Rosina: «Vagano senza meta, sempre più disincantati e disillusi, con il timore di essere marginalizzati e di dover rinunciare definitivamente a un futuro di piena cittadinanza».

La fetta più consistente dei Neet è costituita da chi in questo momento sta cercando (più o meno attivamente) un impiego e quindi dai disoccupati. Ma se per loro questo limbo dovesse durare troppo a lungo, il rischio più grande è che passino dalla parte dei cosiddetti “inattivi”: uomini e donne che un impiego non lo cercano più. O che ingrossano le fila del lavoro nero. Gli ultimi dati dell’Istat sulla disoccupazione giovanile sembrano purtroppo andare proprio in questa direzione. A settembre i senza lavoro fra i quindici e i ventiquattro anni erano il 40,5 per cento. Il loro lieve calo dello 0,2 per cento rispetto ad agosto non suona però esattamente come una buona notizia: nello stesso mese gli “inattivi” nella stessa fascia di età sono aumentati dello 0,5 per cento.

«Lavoro forzato, prostituzione, matrimoni precoci, ragazzini soldato: 21 milioni di persone nel mondo sono prive di libertà». E il ruolo dei consumatori in questo grande mercato.

«Lavoro forzato, prostituzione, matrimoni precoci, ragazzini soldato: 21 milioni di persone nel mondo sono prive di libertà». E il ruolo dei consumatori in questo grande mercato.

La Repubblica, 8 novembre 2015 (m.p.r.)

Prede facili e deboli, corpi che diventano oggetti da sfruttare: nel sesso, nel lavoro, in guerra, in qualche altro interesse privato. Nelle pagine dei dizionari si legge che “la schiavitù è la condizione dell’individuo considerato giuridicamente proprietà di un altro individuo e quindi privo di ogni umano diritto”. Ma la gabbia di questa definizione non aiuta a comprendere i confini estesi che il fenomeno ha assunto nel mondo contemporaneo. «Siamo partiti dalle parole del Papa, è stato proprio Bergoglio a suggerire questo tema a monsignor Marcelo Sanchez Sorondo che è argentino e membro del Comitato Etico della Fondazione Veronesi». Il professor Umberto Veronesi, uno dei più celebri nomi della scienza italiana, racconta il retroscena che ha condotto la Fondazione che porta il suo nome a organizzare la settima conferenza internazionale di Science for Peace con il titolo: “Traffico di essere umani e schiavitù moderne”.

«Da tempo che non si vedeva tanta gente riunita per discutere e confrontarsi sulle ragioni e sul futuro possibile di una forza politica, non solo di opposizione al renzismo dominante e al blocco di centrodestra che cerca di riorganizzarsi».

«Da tempo che non si vedeva tanta gente riunita per discutere e confrontarsi sulle ragioni e sul futuro possibile di una forza politica, non solo di opposizione al renzismo dominante e al blocco di centrodestra che cerca di riorganizzarsi».

Il manifesto, 8 novembre 2015 (m.p.r.)

La sinistra italiana c’è. E ha iniziato il suo viaggio in un luogo aperto al popolo di sinistra. Era da tempo che non si vedeva tanta gente riunita per discutere e confrontarsi sulle ragioni e sul futuro possibile di una forza politica, non solo di opposizione al renzismo dominante e al blocco di centrodestra che cerca di riorganizzarsi. Perché quello che abbiamo sempre promosso e auspicato è la volontà di far incontrare e unire più voci, più organizzazioni, più aggregati sociali in grado di proporre e di costruire un’alternativa credibile, forte, convincente «di governo».

Lavoro garantito nei diritti e nel reddito; welfare; scuola pubblica; immigrazione come risorsa culturale e economica; ecologia per lo sviluppo sostenibile; sobrietà nello stile politico; assistenza sanitaria universalistica. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro di Sinistra italiana, essenziali e costituenti di un programma diverso per il Paese.

Ritrovare insieme storie e anime della sinistra, da Sel ai fuoriusciti del Pd, agli esponenti di «Altra Europa per Tsipras» è per il manifesto cosa buona e giusta. Quando abbiamo lanciato il dibattito «C’è vita a sinistra» credevamo nella sua utilità e speravamo nel suo successo. Vedere il nostro supplemento, che raccoglie gli interventi e le lettere arrivate in redazione, in mano a tutte le persone riunite nel gremito teatro romano ci conforta. È uno stimolo in più perché il nostro giornale diventi un saldo punto di riferimento politico-giornalistico per chi si riconosce in un progetto alternativo.

L’unico limite tangibile, e visibilmente, era la scarsa presenza giovanile. Non bastano i politici di professione, gli intellettuali, i militanti di un tempo per rendere concreta un’idea così ambiziosa. Se dovessi dare un suggerimento per le prossime iniziative è questo: pensiamo alle nuove generazioni, puntiamo sul loro coinvolgimento e sul loro protagonismo. Anche perché il ricambio può essere un anticorpo al verticismo dei gruppi parlamentari che adesso uniscono le loro energie. Oltretutto un ampio contributo di giovani può aiutare a modificare e arricchire il linguaggio e le forme di comunicazione.

Alcuni esponenti della maggioranza reagiscono con un sorriso di sufficienza all’uscita dei dirigenti del Pd e a iniziative come quella di ieri. Ma dimenticano, o non vogliono vedere, che questa è un’epoca di cambiamenti. E, come già scritto, quello che abbiamo visto ieri non è che l’inizio di un cambiamento.

Essa, quando c’è - e non sempre c’è - appare un fuoco di paglia, una levata di scudi senza alcun esito politico. Tant’è che molti di questi compagni e amici, finiti i clamori dello scandalo, tornano quasi subito alle loro occupazioni quotidiane (come se le sconfitte non pesassero, o fossimo ormai abituati ad esse come a un fenomeno naturale).

Al netto dei tanti errori di Marino (sui quali è inutile tornare), resta il fatto che la persona-sindaco Marino è stata letteralmente massacrata nella sua dignità di persona e destituita di ogni ragione politica, da cui l’indignazione feroce, e purtroppo effimera, di tante persone. Di fronte a questi tragici (nel senso di tragedia greca) fatti a me vengono in mente le parole di Ingrao, scritte nel libro di Goffredo Bettini (Un sentimento tenace, Imprimatur):

C’è, in quelle parole, il senso vero della politica. Forse le persone (di sinistra) non soffrono più il dolore guardando le ingiustizie, i soprusi, lo scardinamento delle regole, l’abuso di potere, l’ineguaglianza sociale, la sofferenza dei poveri e degli oppressi, come ad esempio, nel caso degli immigrati. La politica (anche quella buona) oggi ci invita semmai a guardare oltre: come ricostruire un’unità a sinistra, come contrastare o battere l’avversario di turno. Detto in altri termini, le persone sembrano contare assai poco. Ma davvero siamo sicuri che non bisognerebbe invece fare un passo indietro e riconsiderare quel senso di indignazione e di radicalità profonda contenuta nelle parole di Ingrao che possono apparire ai professionisti della politica, motivazioni personali e perfino moralistiche?

Le alchimie politiche per dare vita a nuovi soggetti, o a un nuovo soggetto della politica o a nuove formazioni, si sono tutte sempre sgretolate nell’arco di pochi mesi dalla loro nascita e tanto più si moltiplicano, tanto più esponenzialmente si dissolvono. Forse non è la strada giusta, forse non siamo pazienti, forse non siamo così decisamente convinti che questo non è il migliore dei mondi, forse l’ingiustizia ai danni degli altri non ci provoca quella sofferenza di cui parlava Ingrao, forse c’è qualcosa che ancora non riusciamo a capire e ad elaborare politicamente. Se tante persone si sono recate a vedere l’Expo partendo da paesi lontani, sacrificandosi a file interminabili per assistere a qualche fotografia o a qualche documentario che potevano tranquillamente essere consumati a casa propria davanti alla Tv, qualche motivo ci sarà pure.

Forza e potere dei mass-media, dirà qualcuno, ma non basta a spiegare il movimento di oltre 20 milioni di visitatori in fila, quando a protestare per la defenestrazione del Sindaco, sulla piazza del Campidoglio, non ce n’era più di qualche migliaio.

In questo tocchiamo con mano la potenza dell’egemonia del capitale e dei poteri forti. Un’egemonia che disincanta alcuni e che conduce altri sulla strada della rivolta populista contro un sistema che ormai non tutela i più svantaggiati e che offre spettacoli effimeri a quel ceto medio che crede ancora di poter conservare i vecchi privilegi.

Da referendum al Parlamento, un esame rigoroso e appassionato dei temi ineludibili se il «mondo della sinistra» vuole contare nella ricomposizione in atto del quadro politico.

Da referendum al Parlamento, un esame rigoroso e appassionato dei temi ineludibili se il «mondo della sinistra» vuole contare nella ricomposizione in atto del quadro politico.

La Repubblica, 2 novembre 2015

Il sistema politico italiano si sta riassestando. Matteo Renzi persegue la sua costruzione del partito della nazione esercitando una forte capacità di attrazione verso un mondo di destra disgregato e alla ricerca di approdi. Il Movimento 5Stelle sembra anch’esso guardare oltre i suoi abituali confini, consapevole di una forza che gli proviene dal suo apparire come l’unica plausibile opposizione. Gli spezzoni della destra si agitano, alla ricerca di un federatore che possa ripetere quel che Berlusconi fece nel 1994, contando magari su una modifica della legge elettorale che riapra le porte alle coalizioni.

A sinistra si moltiplicano le iniziative, e si può provare ad elencare le più importanti. È annunciata per sabato prossimo la costituzione di un nuovo schieramento parlamentare, nel quale dovrebbero confluire gli eletti di Sel, quelli già usciti o in via di uscita dal Pd, quelli che hanno già abbandonato altri gruppi. È appena nato un Comitato per il no nel futuro referendum sulla riforma costituzionale e lo stesso sta avvenendo per contrastare l’Italicum, impugnandolo davanti alla Corte costituzionale e preparando un referendum che ne cancelli gli aspetti più negativi. È stato avviato un lavoro comune tra Libera, Caritas, Coalizione sociale per sostenere una legge che introduca un reddito giustamente chiamato “di dignità”. Altri gruppi si sono già organizzati per arrivare a referendum abrogativi di norme della legge sulla scuola e in materia di lavoro. Il Forum dell’acqua prosegue la sua difesa davanti ai giudici del risultato del referendum del 2011, in molte città viene riproposto il tema della tutela dei beni comuni e si agisce a difesa dei diritti sociali.

Di fronte a questa abbondanza sono possibili alcune prime conclusioni e nascono molti interrogativi. L’insistenza sui referendum fa emergere una linea che mette in primo piano l’iniziativa diretta dei cittadini e apre spazi alla loro partecipazione. È evidente la volontà di reagire al localismo, alla frammentazione delle iniziative, poiché il referendum è uno strumento che unifica, che promuove una discussione nazionale su grandi temi sociali e istituzionali. Ma, imboccando con tanta determinazione la via dell’appello diretto al popolo, non si finisce con il secondare proprio quel populismo che viene additato come un rischio da evitare?

Questo ci porta agli interrogativi sollevati dalle altre iniziative. Stanno per nascere gruppi parlamentari dichiaratamente di sinistra e che, indubbiamente, si configureranno come il primo passo verso la nascita di un nuovo partito. Come si muoveranno? La finalità di dar vita a una visibile e consistente opposizione può far correre il rischio di una esclusiva preminenza dell’attività di contrasto delle iniziative del Governo, di un eterno contropiede. Finalità necessaria, ma che dovrebbe essere accompagnata da un altrettanto intenso lavoro su questioni specifiche, ignorate o sottovalutate dall’azione governativa.

Questa è una considerazione che vale anche per i referendum, non pianificabili a tavolino, ma che hanno successo solo se preceduti e accompagnati da un intenso lavoro sociale, come insegna il referendum sull’acqua. L’essere terminali sociali, tuttavia, non può trasformare il lavoro dei gruppi parlamentari in un semplice rispecchiamento di tutto ciò che si muove nella società. Non si deve confondere la molteplicità delle iniziative con la frammentazione. Per uscire da questa situazione, serve un lavoro culturale, una riflessione sulla democrazia che misuri tutti gli effetti a cascata del congiungersi di riforma costituzionale e legge elettorale, con la nascita di un governo del Primo ministro che modifica la forma di governo e lambisce la forma di Stato. E si deve valutare la situazione italiana come parte della più generale discussione sulle sorti della democrazia, che recentissimi studi italiani hanno messo in evidenza e che dovrebbero essere meditati anche per ristabilire la comunicazione tra cultura e politica.

La politica è selezione di domande, individuazione di priorità. Operazioni che non possono essere affidate solo ai gruppi parlamentari. Se davvero si vuole rendere concreto e visibile un nuovo campo della sinistra, i diversi soggetti oggi all’opera devono essere capaci di parlarsi, di confrontarsi continuamente. Non è impresa facile, perché vi sono identità forti che temono di perdere rendite acquisite e ombre del passato che temono d’essere cancellate. Ma le forze in campo dovrebbero essere guidate dalla consapevolezza che i loro attuali limiti possono essere superati solo se si crea una massa critica in grado di promuovere mutamenti reali.

Le indicazioni puntuali non mancano. Di fronte ad una distribuzione a pioggia di risorse nella materia del sostegno al lavoro è tempo di passare ad una nuova impostazione, di cui il reddito di dignità è l’esempio più chiaro. Devono essere garantite nuove forme di intervento dei cittadini: con una semplice modifica dei regolamenti parlamentari si può rendere obbligatorio l’esame delle leggi d’iniziativa popolare; riprendendo in sede parlamentare il tema dei beni comuni, si possono sottrarre all’abbandono, alla dissipazione, alla speculazione risorse importanti. Si deve abbandonare il perverso scambio tra impoverimento dei diritti sociali e concessione al ribasso di qualche diritto civile. Si deve riprendere una seria discussione sull’Europa. L’elenco si può allungare, ma questo dovrebbe essere il compito di una discussione corale che abbia come bussola la ricostruzione di una politica costituzionale.

Per rincarare la dose: la competizione democratica è congenitamente truccata. Chi scrive le regole sono i giocatori, ma non sempre tutti d’intesa fra loro. Le scrivono i vincenti a spese della concorrenza.

Le ultime leggi elettorali adottate in Italia lo confermano come meglio non si potrebbe. Contano invero molto le circostanze. Nel 1946– 48, quando si adottarono proporzionale e bicameralismo, i vincenti erano tanti e nessuno era in grado di imporsi agli altri: furono costretti a un accordo piuttosto equo. Non appena però la Dc si convinse che circostanze e rapporti di forza erano cambiati, adottò la legge truffa.Qui sta tuttavia il bello delle elezioni. Non è detto che quando i vincenti le riscrivono, o reinterpretano, a propria misura, le regole funzionano secondo le attese. Padri e padrini dell’Italicum si tengano per avvertiti.

La democrazia elettorale mantiene un margine, seppur ristretto, di imprevedibilità. Inoltre, le elezioni ciclicamente si ripetono. Competitività e ciclicità sono pregi fondamentali. Il loro primo pregio sta nel fatto che se non ci sono la democrazia diventa autocrazia e la democrazia (elettorale) è un marchio oggidì quasi irrinunciabile. In secondo luogo, competitività e ciclicità assicurano che nessun risultato è mai per sempre. Prima o dopo, il diavolo ci mette la coda.

La competitività, tuttavia, se non è resa fittizia, ha pure un altro pregio. Costringe i concorrenti a mostrarsi un po’ generosi con gli elettori: se vuoi che ti votino, qualcosa devi concedergli. Suffragio universale e welfare sono esistiti per questa ragione. Proprio per bloccare questa possibilità – definita di volta in volta dai catoni di accatto demagogia, clientelismo, assistenzialismo o populismo – le regole democratiche sono state da un quarto di secolo ricongegnate riducendo a due le alternative e rendendole fittizie. Dato che i concorrenti, per inseguire l’elettore intermedio, promettono e fanno tutti le stesse cose. Oppresso da tale competitività simulata, lo Stato sociale ci ha lasciato le penne. Mentre metà elettori, disgustati, non votano nemmeno, le elezioni oggi si vincono con una manciata di voti, lautamente pagati da chi ha i soldi. Come si voleva.

Qualcuno a questo punto invocherà la Costituzione e le tavole dei diritti. Ma andiamo alla sostanza: costituzioni e diritti sono tentativi d’irrigidire giuridicamente un equilibrio di potere dato storicamente e proiettarlo nel tempo. La costituzione del ‘48 voleva irreversibile l’antifascismo e il – modesto – comune denominatore che legava le forze politiche che la sottoscrissero, ovvero l’attenzione per il mondo del lavoro e le classi popolari. La Costituzione è pertanto un incrocio tra un programma politico solenne e un pezzo di carta. Dopo un avvio sferragliante, per un po’ il programma politico ha funzionato. Ma non per forza intrinseca, ma perché c’erano larghissime truppe elettorali e imponenti organizzazioni di massa che lo garantivano.

Al contempo, i partiti erano in concorrenza tra loro per l’elettorato popolare. Aggiungiamoci, infine, che c’era una classe politica che, pur tra tanti distinguo, ci credeva. Per fortuna c’è anche chi fa politica non solo per vincere le elezioni, ma anche per attuare qualche nobile ideale. Alla lunga la Costituzione si è ridotta a un pezzo di carta.

Competizione effettiva, vasti elettorati e organizzazioni di massa in grado di suscitarli sono ciò che consente di arredare la democrazia in maniera non troppo misera.

Bene, la retorica della governabilità ad ogni costo, di destra e di sinistra, ha azzerato la competizione e quella moralista ha accusato i partiti di essere la sentina di ogni vizio. Le sentine si possono anche svuotare. Si è detto invece che i partiti erano congenitamente viziosi e li si è ridotti a ectoplasmi.

Conclusione. Se vogliamo difendere il progetto politico dei Padri costituenti, perché lo riteniamo ancora valido, o se ne vogliamo immaginare un altro che salvaguardi i succitati principi e presti attenzione alla gente comune, tocca radunare truppe, armarsi e combattere. Con armi pacifiche, ma che facciano arretrare l’avversario. Non è facile, perché l’avversario è attrezzato: fra le altre cose ci ha incatenati ai diktat dell’Europa dei banchieri.

Ma non è detto che sia impossibile. Non è impossibile, ad esempio, escogitare tecniche comunicative utili aggirare le blindature dei media, che sono in mano ai ricchi. I cosiddetti partiti populisti, si badi, ci stanno riuscendo, seppur nell’intento d’instradare la democrazia sui binari del razzismo e dell’intolleranza. Tant’è che pure a sinistra da qualche parte qualcosa si muove: in Inghilterra, nella penisola iberica, in Grecia.

Chissà perché la sinistra italiana è rimasta finora prigioniera di personalismi e narcisismi, limitandosi a pestare i piedi per i diritti violati e per le malefatte di questo e quello. Chi dice però che non possa far di meglio?

Nell'intervista di Antonio Gnoli la vita di una protagonista di una delle principali correnti politiche e culturali che hanno attraversato l'Italia dalla Resistenza a oggi. raccontata da chi la sta vivendo.

Nell'intervista di Antonio Gnoli la vita di una protagonista di una delle principali correnti politiche e culturali che hanno attraversato l'Italia dalla Resistenza a oggi. raccontata da chi la sta vivendo.

LaRepubblica, 1 febbraio 2015

Sommersi come siamo dai luoghi comuni sulla vecchiaia non riusciamo più a distinguere una carrozzella da un tapis roulant. Lo stereotipo della vecchiaia sorridente che corre e fa ginnastica ha finito con l'avere il sopravvento sull'immagine ben più mesta di una decadenza che provoca dolore e tristezza. Guardo Rossana Rossanda, il suo inconfondibile neo. La guardo mentre i polsi esili sfiorano i braccioli della sedia con le ruote. La guardo immersa nella grande stanza al piano terra di un bel palazzo sul lungo Senna. La guardo in quel concentrato di passato importante e di presente incerto che rappresenta la sua vita. Da qualche parte Philip Roth ha scritto che la vecchiaia non è una battaglia, ma un massacro. La guardo con la tenerezza con cui si amano le cose fragili che si perdono. La guardo pensando che sia una figura importante della nostra storia comune.

Quando vi siete conosciuti esattamente?

«Nel 1964. Venne a una riunione del partito comunista italiano come giornalista del Nouvel Observateur . Quell'anno morì Togliatti. Lasciò un memorandum che Luigi Longo mi consegnò e che a mia volta diedi al giornale Le Monde, suscitando la collera del partito comunista francese»Collera perché?«Era un partito chiuso, ortodosso, ligio ai rituali sovietici. Louis Aragon si lamentò con me del fatto che dovuto dare a lui quello scritto. Lui si sarebbe fatto carico di una bella discussione in seno al partito. Per poi non concludere nulla. Era tipico»

Cosa?

«Vedere questi personaggi autorevoli, certo, ma alla fine capaci di pensare solo ai propri interessi»

Lei come è diventata comunista?

«Scegliendo di esserlo. La Resistenza ha avuto un peso. Come lo ha avuto il mio professore di estetica e filosofia Antonio Banfi. Andai da lui, giuliva e incosciente. Mi dicono che lei è comunista, gli dissi. Mi osservò, incuriosito. E allarmato. Era il 1943. Poi mi suggerì una lista di libri da leggere. Tra cui Stato e rivoluzione di Lenin. Divenni comunista all'insaputa dei miei, soprattutto di mio padre. Quando lo scoprì si rivolse a me con durezza. Gli dissi che l'avrei rifatto cento volte. Avevo un tono cattivo, provocatorio. Mi guardò con stupore. Replicò freddamente: fino a quando non sarai indipendente dimentica il comunismo»

E lei?

«Mi laureai in fretta. Poi cominciai a lavorare da Hoepli. Nella casa editrice, non lontano da San Babila, svolgevo lavoro redazionale, la sera frequentavo il partito».

Tra gli anni Quaranta e i Cinquanta era forte il richiamo allo stalinismo. Lei come lo visse?

«Oggi parliamo di stalinismo. Allora non c'era questo riferimento. Il partito aveva una struttura verticale. E non è che si faceva quello che si voleva. Ma ero abbastanza libera. Sposai Rodolfo, il figlio di Banfi. Ho fatto la gavetta nel partito. Fino a quando nel 1956 entrai nella segreteria. Mi fu affidato il compito di rimettere in piedi la casa della cultura».

Lei è stata tra gli artefici di quella egemonia culturale oggi rimproverata ai comunisti.

«Quale egemonia? Nelle università non ci facevano entrare».

Ma avevate le case editrici, il cinema, il teatro.

«Avevamo soprattutto dei rapporti personali».

Con chi si è complicata la vita?

«Con Anna Maria Ortese, per esempio. L'aiutai a realizzare un viaggio in Unione Sovietica. Tornando descrisse un paese povero e malandato. Non ne fui contenta. Pensai che non avesse capito che il prezzo di una rivoluzione a volte è alto. Glielo dissi. Avvertii la sua delusione. Come un senso di infelicità che le mie parole le avevano provocato. Poi, improvvisamente, ci abbracciammo scoppiando a piangere».

Pensava di essere nel giusto?

«Pensavo che l'Urss fosse un paese giusto. Solo nel 1956 scoprii che non era quello che avevo immaginato».

Quell'anno alcuni restituirono la tessera.

«E altri restarono. Anche se in posizione critica. La mia libertà non fu mai seriamente minacciata né oppressa. Il che non significa che non ci fossero scontri o critiche pesanti. Scrissi nel 1965 un articolo per Rinascita su Togliatti. Lo paragonavo al protagonista de Le mani sporche di Sartre. Quando il pezzo uscì Giorgio Amendola mi fece a pezzi. Come ti sei permessa di scrivere una cosa così? Tra i giovani era davvero il più intollerante».

Citava Sartre. Era molto vicino ai comunisti italiani.

«Per un periodo lo fu. In realtà era un movimentista. Con Simone De Beauvoir venivano tutti gli anni in Italia. A Roma alloggiavano all'Hotel Nazionale. Lo vedevo regolarmente. Una sera ci si incontrò a cena anche con Togliatti»

Dove?

«In una trattoria romana. Era il 1963. Togliatti era incuriosito dalla fama di Sartre e quest'ultimo guardava al capo dei comunisti italiani come a una risorsa politica. Certamente più interessante dei comunisti francesi. Però non si impressionarono l'un l'altro. La sola che parlava di tutto, ma senza molta emotività, era Simone. Quanto a Sartre era molto alla mano. Mi sorpresi solo quando gli nominai Michel Foucault. Reagì con durezza».

Foucault aveva sparato a zero contro l'esistenzialismo. Si poteva capire la reazione di Sartre.

«Avevano due visioni opposte. E Sartre avvertiva che tanto Foucault quanto lo strutturalismo gli stavano tagliando, come si dice, l'erba sotto i piedi»

Ha conosciuto Foucault personalmente?

«Benissimo: un uomo di una dolcezza rara. Studiava spesso alla Biblioteca Mazarine. E certi pomeriggi veniva a prendere il tè nella casa non distante che abitavamo con Karol sul Quai Voltaire. Era un'intelligenza di primordine e uno scrittore meraviglioso. Quando scoprì di avere l'Aids, mi commosse la sua difesa nei riguardi del giovane compagno»

Un altro destino tragico fu quello di Louis Althusser.

«Ero a Parigi quando uccise la moglie. La conoscevo bene. E ci si vedeva spesso. Un'amica comune mi chiamò. Disse che Helene, la moglie, era morta di infarto e lui ricoverato. Naturalmente le cose erano andate in tutt'altro modo».

Le cronache dicono che la strangolò. Non si è mai capita la ragione vera di quel gesto.

«Helene venne qualche giorno prima da me. Era disperata. Disse che aveva capito a quale stadio era giunta la malattia di Louis»

Quale malattia?

«Althusser soffriva di una depressione orribile e violenta. E penso che per lui fosse diventata qualcosa di insostenibile. Non credo che volesse uccidere Helene. Penso piuttosto all'incidente. Alla confusione mentale, generata dai farmaci»

Era stato uno dei grandi innovatori del marxismo.

«Alcuni suoi libri furono fondamentali. Non le ultime cose che uscirono dopo la sua morte. Non si può pubblicare tutto».

Tra le figure importanti nella sua vita c'è stata anche quella di Luigi Pintor.

«Lui, ma anche Aldo Natoli e Lucio Magri. Tre uomini fondamentali per me. Non si sopportavano tra di loro. Cucii un filo esile che provò a tenerli insieme»

Se non avesse fatto la funzionaria comunista e la giornalista cosa avrebbe voluto fare?

«Ho una certa invidia per le mie amiche - come Margarethe von Trotta - che hanno fatto cinema. In fondo i buoni film come i buoni libri restano. Il mio lavoro, ammesso che sia stato buono, è sparito. In ogni caso, quando si fa una cosa non se ne fa un'altra»

Il suo esser comunista avrebbe potuto convivere con qualche forma di fede?

«Non ho più un'idea di Dio dall'età di 15 anni. Ma le religioni sono una grande cosa. Il cristianesimo è una grande cosa. Paolo o Agostino sono pensatori assoluti. Ho amato Dietrich Bonhoeffer. Straordinario il suo magistero. E il suo sacrificio»

Si accetta più facilmente la disciplina di un maestro o quella di un padre?

«I maestri li scegli, o ti scelgono. I padri no».

Dove lei è nata?

«Sì, siamo gente di confine. Gente istriana, un po' strana»

Si riconosce un lato romantico?«Se c'è si ha paura di tirarlo fuori. Non c'è donna che non senta forte la passione. Dai 17 anni in poi ho spesso avvertito la necessità dell'innamoramento. E poi ho avuto la fortuna di sposare due mariti, passabilmente spiritosi, che non si sono mai sognati di dirmi cosa fare. Ho condiviso parecchie cose con loro. Poi i casi della vita a volte remano contro»

Come vive il presente, questo presente?

«Come vuole che lo viva? Metà del mio corpo non risponde. E allora ne scopri le miserie. Provo a non essere insopportabile con chi mi sta vicino e penso che in ogni caso fino a 88 anni sono stata bene. Il bilancio, da questo punto di vista, è positivo. Mi dispiacerebbe morire per i libri che non avrò letto e i luoghi che non avrò visitato. Ma le confesso che non ho più nessun attaccamento alla vita»

E le sue radici: Pola? L'Istria?

«Cosa vuole che siano le radici. Non ci penso. La vera identità uno la sceglie, il resto è caso. Non vado più a Pola da una quantità di anni che non riesco neppure a contarli. Ricordo il mare istriano. Alcuni isolotti con i narcisi e i conigli selvaggi. Mi manca quel mare: nuotare e perdermi nel sole del Mediterraneo. Ma non è nostalgia. Nessuna nostalgia è così forte da non poter essere sostituita dalla memoria. Ogni tanto mi capita di guardare qualche foto di quel mondo. Di mio padre e di mia madre. E penso di essere nonostante tutto una parte di loro come loro sono una parte di me»

C

Traduco in italiano l’ultimo articolo di Bia Sarasini sul : ci siamo fatti prendere in giro per un anno e mezzo e forse più da Sel, che non aveva nessuna intenzione di unificarsi con L’altra Europa e con Rifondazione, ma voleva solo logorarle, cosa che aveva cominciato a fare fin da prima della campagna elettorale e che alla fine le è riuscito benissimo.

Abbiamo perso per strada oltre un milione di elettori, quarantamila persone che avevano firmato con entusiasmo il nostro manifesto, migliaia di compagni disgustati dal nostro tergiversare, tre quarti dell’intellighenzia italiana che si era illusa di trovare nel nostro progetto un punto di riferimento, il lavoro di decine di comitati locali.

Abbiamo sprecato il “momento magico” del risultato elettorale sparando a palle incatenate contro Barbara Spinelli - figura senza la quale la nostra lista non sarebbe mai nata - cosa che peraltro avevamo cominciato a fare già durante la campagna elettorale, sostenendo che un bel bikini avrebbe attirato più voti dei suoi noiosi discorsi politici. Adesso non contiamo più niente e ci rendiamo conto che quelli con cui avevamo promesso di fare il big bang della sinistra, compresi molti fuoriusciti dal PD, pensano solo a rifare il centro-sinistra perché non sanno concepire nient’altro.

D’altronde neanche noi sappiamo bene che cosa fare, ma andiamo avanti così. Speriamo che il buon dio ci aiuti.

Una decisa critica ai contorcimenti dei resti della vecchia sinistra, che riprende il cammino come se nulla fosse cambiato, e alle incertezze della sinistra radicale.

Una decisa critica ai contorcimenti dei resti della vecchia sinistra, che riprende il cammino come se nulla fosse cambiato, e alle incertezze della sinistra radicale.

Il manifesto, 24 ottobre 2015

Non che ci sia da stupirsi. La frammentazione dello spazio politico a sinistra è sempre rimasta tale, nonostante l’impegno generoso di tante e tanti, nonostante lo sforzo di tenere un filo che leghi le mille esperienze tra sociale senza rappresentanza e politico che non trova una forma. Nonostante il successo — modesto ma unico — dell’ultimo progetto unitario della sinistra, il risultato della lista l’Altra Europa con Tsipras alle Europee del 2014, senza ignorare la delusione e gli abbandoni che ne sono seguiti. Non c’è da meravigliarsi che le inevitabili e fin troppo contenute rotture — vista la rotta impressa dal segretario Matteo Renzi — che sono in corso nel Pd, facciano fatica a orientarsi nel campo nuovo in cui vengono trovarsi, quello che il gergo mediatico continua a chiamare sinistra radicale, e che più volentieri facciano riferimento ai momenti migliori del passato recente. E a parte la meraviglia che sicuramente avrà colto l’eccellente Professore nel vedersi considerare il riferimento di un progetto di sinistra, addirittura di una “cosa rossa”, il fatto sorprendente è che in questo quadro vien cancellata la crisi economica che ha sconvolto la scena mondiale. Come sembra sparita la crisi del welfare e della buona vecchia socialdemocrazia, che dallo tsunami della crisi è stata spazzata via.

E lo dico senza dimenticare, anzi, le mie simpatie uliviste del passato. Proprio perché ne ho seguito passo passo l’intera evoluzione, l’evocazione attuale mi sembra assurda. La mutazione del Pd impressa da Renzi è l’ostacolo più evidente. Una mutazione che si sta completando sotto nostri occhi, con l’espulsione dal proprio profilo non tanto delle radici storiche che nella comunicazione di propaganda vengono — con misura — coltivate, quanto del radicamento sociale.

È così sorprendente, questa prospettiva, che viene da chiedersi se non sia uno dei tanti giochi in corso per affondare definitivamente ogni tentativo di sinistra nel nostro paese. Una sinistra antiliberista, che punti a proteggere i giovani, i pensionati, le donne, i lavoratori, dalla violenza dell’attacco sociale, una sinistra che vede nel governo Renzi l’interprete fedele, anzi, creativo — del disegno liberista delle élite europee. Come si fa a pensare ad alleanze con chi taglia la sanità pubblica? Come non vedere prospettive diverse in Europa, per esempio in Portogallo?

Certo, ogni proposta è legittima, in un terreno che non vede ancora in campo un progetto comune, un terreno che non ha nome, tanto che si ritrova a essere identificato con un richiamo che nella versione più benevola appare nostalgica, come “cosa rossa”. E non si può certo immaginare che ci sia un’unica prospettiva, l’esatto contrario dell’idea in cui ci siamo spesi in tante e in tanti. L’idea di un mettersi in marcia, di avviare insieme un progetto che nel camminare prende forma. Un mettersi in moto che ha bisogno di un avvio, un inizio. Un inizio fin troppo atteso.

Abbiamo discusso, nei mesi scorsi, della vita a sinistra. La vita, se c’è, a un certo punto prende forma, vive appunto. Credo che continuare a trascinare la decisioni di partenza di riunione in riunione sia un gioco mortale. Si potrebbe anche chiamarlo gioco delle tre carte, vedo e non vedo, ci sono e non ci sono. È divertente, ma solo per chi tiene il banco. Che non è nessuno dei partecipanti. E il banco sono il governo, o l’Europa, o il liberismo, fate voi. Che a giocare ci siano solo uomini non è un dettaglio irrilevante.

Considero la giusta sentenza nei confronti di Erri De Luca non la regola, ma l'eccezione, rispetto a cui si potrebbe dire che "una rondine non fa primavera".

L'inverno della repressione lo respiriamo ogni giorno nella nostra Valle militarizzata, nelle prigioni diventate più che mai strumento di controllo sociale, nei tribunali dove tanti nostri compagni, soprattutto giovani, si vedono infliggere anni di carcere per una resistenza condivisa e praticata collettivamente e, quella sì, giusta perché rivolta alla difesa di diritti inalienabili.