Il manifesto, 4 marzo 2016

Qualche giorno fa Matteo Renzi è andato a Milano a prospettare entusiasticamente il «nuovo orizzonte» della ricerca italiana: l’annuncio dell’avvio del progetto Human Technopole, un centro di ricerca e innovazione affidato al IIT, Istituto italiano di tecnologia di Genova, ente di diritto privato che disporrà – senza valutazione e selezione alcuna – di un finanziamento di 1,5 miliardi di euro in dieci anni, 150 milioni l’anno di cui 80 milioni già stanziati dal bilancio 2015 (oltre ai 100 milioni annui di contributi «normali» all’Istituto). Il progetto si avvarrà del riutilizzo delle strutture dell’Expo milanese.

Come stabilito con un rapido decreto di Presidenza del Consiglio e del Tesoro, atto da cui stranamente manca proprio il ministero dell’Università e della Ricerca. Il mondo della ricerca e della scienza sta urlando di rabbia e indignazione.

È paradossale infatti che mentre di tagliano fondi per università e ricerca scientifica si trovi non un tesoretto, ma «un tesorone» per finanziare un’istituzione privata. Che – bontà sua – ha già individuato i prossimi partner per l’operazione; non escludendo peraltro – almeno questo! – le università pubbliche milanesi.

A fronte di questo, il bilancio dell’università e della ricerca italiana langue: l’ultimo programma relativo ai Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, Prin, disporrà di appena 92 milioni di euro, stanziati dopo oltre tre anni di attesa, a fronte delle oltre le 4400 proposte presentate. Così nell’ambito di tale programma i progetti prescelti non potranno occupare più di 1 giovane ricercatore.

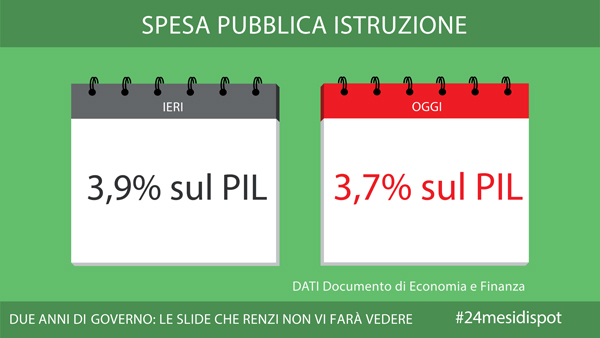

Sembra che si voglia incentivare, non bloccare, la «fuga dei cervelli» in atto, le migliaia di giovani laureati che ogni anno lasciano l’Italia. Come dimostrato dai vincitori italiani di molti bandi per progetti comunitari, che però operano in servizio presso –e a beneficio di — università ed istituzioni scientifiche estere. L’università e la ricerca italiana sembrano così costituire, fin dai governi Berlusconi con un trend che prosegue fino a Renzi, dei veri e propri accidenti («altro che eccellenze») cui l’esecutivo deve ovviare, ridimensionando progressivamente quello che evidentemente assume come problema.

Altri dati illustrano meglio il quadro: fin dal ministero Gelmini si sono ridotti il Ffo (Fondo di Finanziamento Ordinario) ed il First (Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica): a quest’ultimo sono andati meno di 60 milioni di euro, compreso il fondo per la ricerca di base. Si parla di cifre in media pari a circa un decimo di quanto investito negli altri grandi paesi europei. E il fondo è preannunciato in riduzione per il prossimo triennio. Ancora, perfino un settore tradizionalmente «ricco» della nostra ricerca, quale quello dell’innovazione nel primario, ha visto la relativa disponibilità contrarsi fino a 21 milioni di euro (il piccolo Lussemburgo vi investe circa 10 volte tanto).

I fondi per la diffusione della cultura scientifica sono stati quasi azzerati presso il Miur, erano rimasti 10 milioni di euro (20 volte meno che la media europea) che si ridurranno del 40% nel prossimo triennio. Tutto ciò si riflette ovviamente anche sull’organizzazione didattica: si chiudono corsi e corsi di laurea, mentre il reclutamento con Abilitazione è praticamente fermo: a due anni dalla conclusione della prima selezione (intanto è terminata anche la seconda), più dell’60% degli abilitati ad associato e del 70% di quelli di prima fascia non hanno avuto modo di accedere al nuovo ruolo.

In questi giorni più di 20 mila docenti universitari da tutta Italia stanno rifiutando di inviare i propri prodotti scientifici per la VqR (Valutazione della Qualità della Ricerca). I docenti contestano i metodi di valutazione adoperati, assai discutibili; ma soprattutto adesso protestano per il blocco degli scatti stipendiali, nonché il trattamento carrieristico, pensionistico e di fine rapporto. Saranno contentissimi a sapere che stanno finanziando la Grande Opera per la ricerca presso l’Expo!

In tutto questo il governo assegna 1,5 miliardi di euro ad un ente privato che però riutilizzerà «le strutture dell’Expo». Forse il problema è proprio questo, l’Expo: al di là della polemica attuale sui 20 milioni eventualmente persi per i costi dell’attività Expo rispetto ai ricavi – su cui abilmente la grancassa renziana, di cui Sala è uno dei portavoce milanesi, ha oggi orientato il dibattito -, c’è, ben più grosso anche se rimasto sullo sfondo, il problema della copertura dei costi dei terreni: un debito di miliardi di euro, che grava sulla Società Arexpo, cioè oggi su Regione Lombardia e Comune di Milano.

La «bolla» è attualmente in mano alle banche che, per evitarne lo scoppio fragoroso, hanno bisogno di risorse per il riutilizzo di aree e strutture, che coprano il finanziamento dei nuovi programmi di ridestinazione, ma soprattutto il buco enorme creatosi con l’acquisizione delle aree. Come in casi analoghi, forse il vero obiettivo della «Grande Opera per la ricerca» non è la ricerca.

Ma è proprio così? Ad un esame più attento non sembrerebbe. Leggendo con più attenzione i dati Istat ed anche la stampa, sia quella generalista che quella specializzata, emerge un quadro assai più torbido. Per comodità prendo ad esempio l’editoriale del Sole24Ore di mercoledì 2 marzo. In esso Luca Ricolfi, pur sotto un titolo redazionale compiacente, offre un panorama assai meno sgargiante. Nel quale emerge con forza un’ipotesi più che probabile. Al di là della disputa sui numeri, che dipendono ovviamente dai punti e dai parametri di riferimento, l’incremento dei posti di lavoro non è che l’esito di un’onda lunga dovuta a tre cause: il contratto a tutele crescenti (jobs act), la generosissima decontribuzione, la liberalizzazione dei contratti a termine dovuta al decreto Poletti del marzo del 2014. Il mercato del lavoro si è servito prevalentemente di questi ultimi, generando precarietà. Per poi orientarsi sul contratto a tutele crescenti grazie alla decontribuzione ad esso collegata (più di 8mila euro per assunto). Questa scelta si è venuta intensificando in prossimità dell’abbattimento previsto della contribuzione medesima.

A questo punto serietà vorrebbe che ci si interrogasse se questa trasformazione del tempo determinato in tempo indeterminato – si fa per dire, perché priva della protezione contro i licenziamenti ingiusti che era prevista dall’articolo 18 dello statuto dei diritti dei lavoratori – ha possibilità di segnare una reale inversione di tendenza consolidandosi nel tempo. E qui i facili entusiasmi scemano rapidamente. Nel complesso l’economia mondiale, già dentro una crisi epocale - Larry Summers parla di “stagnazione secolare” - sta per entrare in una congiuntura ancora più sfavorevole. Difficile che un paese come il nostro, che ha già perso il 25% della propria potenzialità produttiva, possa risollevarsi solo con misure che agiscono solo dal lato dell’offerta di lavoro. Se si guarda all’insieme del mondo del lavoro, quindi anche al mondo del lavoro autonomo o presunto tale, si scopre che l’occupazione totale – fatti salvi i travasamenti dal lavoro autonomo al lavoro dipendente in virtù delle decontribuzioni e delle altre norme favorevoli - è rimasta negli ultimi sei mesi pressoché invariata.

Ma soprattutto bisognerebbe capovolgere l’angolo di visuale. Guardare cioè non solo al tasso di disoccupazione ma a quello di occupazione. Ovvero al peso dei lavoratori sul totale della popolazione in età da lavoro. L’Italia, per diventare un paese normale, per dirla alla D’Alema, dovrebbe aumentare di sette milioni i suoi posti di lavoro. Nei primi nove mesi del 2015 il tasso di occupazione è sì tornato sopra il 56%, ma siamo lontani da quello francese (64%) o da quello tedesco (74%). Da noi il tasso di occupazione tra i più giovani è sceso al 15%, ovvero 10 punti in meno rispetto all’inizio della crisi. Contemporaneamente è salito quello tra gli anziani, a seguito dell’allungamento dell’età pensionabile. In Italia le persone che non studiano e non lavorano sono ormai 14 milioni, di questi 4,4 hanno meno di 24 anni. Una generazione perduta per lo studio e il lavoro, le cui conseguenze si faranno sentire nel tempo sia in termini economici che civili.

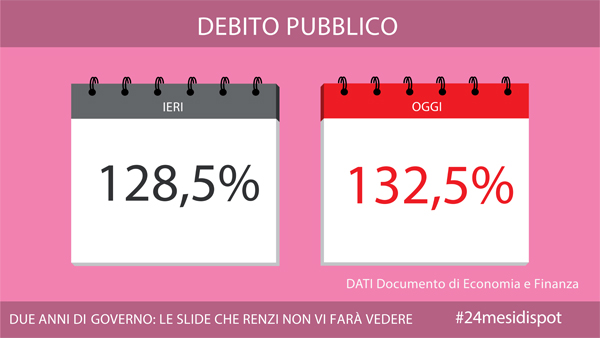

Per tutte queste ragioni non c’è davvero nulla per esultare. Tanto più che politiche di interventi strutturali nella nostra economia per favorire il rilancio di investimenti pubblici e privati in settori innovativi capaci di impiegare lavoro e conoscenze non se ne vedono. Il Governo prepara invece un Documento di economia e finanza per aprile – in vista delle prossima legge di stabilità - il cui cuore sembrano essere ritocchi all’Ires in favore delle imprese e forse qualche anticipazione sull’Irpef, cioè l’imposta sulle persone fisiche. Ma in questo caso si vorrebbe ridurre da cinque a tre gli scaglioni, con aliquote pari al 23%, 27% e 43%. A beneficiarne sarebbero particolarmente i redditi medio-alti, con un risparmio di circa 2430 euro l’anno per chi ne guadagna 50mila e di 3.500 euro l’anno per chi sta sui 60mila. Come si vede Renzi sente approssimarsi il periodo elettorale.

Neglig segno di ossequio a un "alleato" per le guerre attuali e future, assassino e torturatore di un ragazzo innocente e inermo.

Neglig segno di ossequio a un "alleato" per le guerre attuali e future, assassino e torturatore di un ragazzo innocente e inermo.

Ilmanifesto, 4 marzo 2016

Le tante, troppe versioni contrastanti che vengono dall’Egitto sull’omicidio di Giulio Regeni gettano un’ombra anche sull’operato dei servizi segreti italiani. Perciò il Copasir ha deciso all’unanimità di convocare per il 14 marzo il capo dell’Aise, Alberto Manenti, su richiesta del deputato di Sel, Ciccio Ferrara, membro dell’organismo parlamentare di controllo sull’intelligence. «Quello che ci è stato raccontato finora, non ci convince più», riferisce Ferrara al manifesto.

L’ultima volta che i responsabili dei servizi esterni sono stati auditi dal Copasir risale ad una decina di giorni fa. «Al di là del giudizio politico, il balletto di versioni provenienti dal Cairo in questi ultimi giorni solleva troppi dubbi — argomenta Ferrara — la nostra intelligence ha lavorato in contatto con quella egiziana fin dal momento della scomparsa di Giulio Regeni, e poi anche dopo il 3 febbraio, quando è stato rinvenuto il cadavere. Ci è stato sempre riferito che, malgrado il massimo degli sforzi, nulla di certo era emerso dalle indagini. Ora però le autorità egiziane diffondono dettagli, e non sempre sono solo ricostruzioni giornalistiche. A questo punto è necessario che i responsabili dei nostri servizi riferiscano quali elementi certi sono stati appurati».

La scarsa collaborazione dell’intelligence e delle altre autorità egiziane continua però ad essere additata come un ostacolo insormontabile. Tanto che Giampiero Massolo, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) che ha il compito di vigilare sull’attività dell’Aise e dell’Aisi, ha dichiarato ieri al Tg1: «Quello che sta accadendo non denota una collaborazione piena, o perlomeno soddisfacente; stiamo facendo il possibile perché questa collaborazione sia completa, sollecita e ci consenta di arrivare alla verità su questo drammatico caso». Infatti, i documenti arrivati agli inquirenti italiani tramite il canale diplomatico, senza alcuno scambio tra le procure, che attualmente sono in fase di traduzione, sembrerebbero assolutamente insufficienti ad aggiungere novità al quadro investigativo: si tratta dei tabulati delle telefonate fatte da Giulio Regeni nei tre giorni precedenti la sua scomparsa: il 23, 24 e 25 gennaio, e poco altro.

Intanto, il Parlamento europeo si prepara a votare, giovedì prossimo, una risoluzione di urgenza sull’omicidio Regeni e sulle centinaia di casi simili di sparizioni e torture in Egitto, al termine di un dibattito che si terrà in seduta plenaria. L’accordo tra i partiti è stato raggiunto in sede di capigruppo, su richiesta dell’eurodeputato Pd Antonio Panzeri, speaker di riferimento in commissione Diritti umani per il gruppo Socialisti e Democratici. Ciascun gruppo porterà martedì prossimo a Strasburgo una propria proposta di risoluzione per poi elaborare il testo unico da mettere ai voti. Panzeri, membro della commissione Esteri, aveva già scritto, una settimana dopo il ritrovamento del cadavere di Regeni, un’interrogazione a Mrs. Pesc, Federica Mogherini, per sollecitare l’Ue ad affiancare l’Italia nella richiesta di collaborazione massima alle autorità egiziane per il raggiungimento della verità. Ancora nessuna risposta.

«Giulio Regeni. La presidenza egiziana diffonde la sua versione dei fatti sull'omicidio del dottorando friulano. Il governo del Cairo: 'Terrorismo per danneggiare i rapporti

«Giulio Regeni. La presidenza egiziana diffonde la sua versione dei fatti sull'omicidio del dottorando friulano. Il governo del Cairo: 'Terrorismo per danneggiare i rapporti

esteri". E trasmette tramite ambasciata parte dei documenti chiesti dai pm italiani. Quelli inutili». Il manifesto, con postilla

Dunque non era un incidente stradale, non era un gioco omosessuale finito male né il linciaggio di un depravato, non era un atto di criminalità comune, non era un omicidio passionale, né un regolamento di conti tra spacciatori e drogati, l’eliminazione di una spia, il risultato di una faida interna ai sindacati o ai movimenti di sinistra, non era il tradimento di un dirigente della Oxford Analytica e neppure un sabotaggio messo in atto dai Fratelli musulmani. La «verità» sull’omicidio di Giulio Regeni viene ora direttamente dal presidente dell’Egitto: Al-Sisi in persona o chi per lui. Secondo l’ultima tesi, che potrebbe essere la quadratura del cerchio perfetta anche per il governo italiano e gli alleati europei, ad uccidere il giovane dottorando friulano sarebbe stato lo Stato Islamico.

La notizia è stata diffusa ieri attraverso l’Ansa da una «fonte di alto rango della presidenza egiziana». Un atto di terrorismo teso a danneggiare le relazioni esterne egiziane al pari — afferma la fonte «altamente qualificata» e ripete lo stesso premier egiziano Sherif Ismail in un’intervista alla tv pubblica del Paese — dell’abbattimento dell’aereo russo caduto sul Sinai nell’ottobre 2015.

«Il terrorismo in Egitto non è finito e cerca di danneggiare i rapporti tra l’Egitto stesso e altri Paesi, come è stato nel caso del cittadino italiano Giulio Regeni — dichiara all’Ansa l’esponente anonimo della presidenza del Cairo — Attraverso quest’atto coloro che vogliono colpire l’Egitto e la regione e coloro che sono legati a gruppi terroristici hanno addossato sul ministero dell’Interno egiziano la responsabilità dell’uccisione di Regeni».

L’ufficio di presidenza, precisa l’Agenzia nazionale di stampa associata, ha rilasciato queste dichiarazioni per «chiarire» cosa intendesse Al-Sisi quando il 20 febbraio scorso, in un discorso a Sharm El Sheikh, disse: «Chi ha abbattuto l’aereo russo che voleva? Voleva danneggiare solo il turismo? No, voleva danneggiare le nostre relazioni con la Russia e l’Italia». Il presidente egiziano «conferma», precisa la fonte, che «il terrorismo cerca di danneggiare i rapporti egiziani con gli altri Paesi prendendo di mira le comunità straniere come avvenuto nel caso dell’aereo russo o facendo circolare voci che nuocciono alle relazioni dell’Egitto con altri paesi, come nel caso dell’omicidio di Regeni». In ogni caso, conclude la presidenza egiziana, «i loro tentativi sono votati al fallimento, dato che i rapporti italo-egiziani sono radicati» e «il governo egiziano ha aperto un’inchiesta globale ed esaustiva su questo caso per scovare i criminali».

Inchiesta aperta dalla procura di Giza e rimasta top secret per gli inquirenti italiani inviati al Cairo dal pm di Roma, Sergio Colaiocco, che coordina le indagini italiane sull’omicidio. Ieri pomeriggio però, mentre arrivava la versione del presidente Al-Sisi, il ministero degli Esteri egiziano ha trasmesso all’ambasciata italiana al Cairo una parte dei documenti richiesti da settimane, «in particolare informazioni relative a interrogatori di testimoni da parte delle autorità egiziane, al traffico telefonico del cellulare di Giulio Regeni e a una parziale sintesi degli elementi emersi dall’autopsia» eseguita al Cairo il 4 febbraio scorso. Sarebbero tutti reperti cartacei, in lingua araba, nessun filmato, nessuna registrazione, nessuna foto, nemmeno a corredo dell’esame autoptico: atti parziali senza un quadro di insieme che, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbero in grado di imprimere sviluppi alle indagini.

Dunque, nessuno scambio di informazioni investigative diretto tra procure, ma solo da governo a governo. Per la Farnesina che ha diramato la notizia, è «un primo passo utile» anche se i documenti inviati sono solo una parte di quelli richiesti e perciò, spiega il ministero degli Esteri in una nota, «la collaborazione investigativa deve «essere sollecitamente completata nell’interesse dell’accertamento della verità». Naturalmente, gli atti «sono stati immediatamente messi a disposizione del team investigativo italiano che opera al Cairo».

Contemporaneamente, il direttore del Dipartimento di Medicina legale del Cairo, Hisham Abdel Hamid, che per primo ha eseguito l’autopsia sul cadavere di Giulio, ha smentito di essere mai stato ascoltato dalla procura di Giza sul caso Regeni (come aveva preannunciato il giorno prima il ministro di Giustizia egiziano). E ha bollato come «totalmente inventata e assolutamente priva di fondamento» la notizia dei risultati autoptici che parlerebbero di «tortura avvenuta ad intervalli di 10–14 ore». Una diffusa dalla Reuters e dal giornalista investigativo Ahmed Ragab che ha confermato tutto al manifesto.

D’altronde, già lunedì il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, da New York, si era mostrato fiducioso e aveva spiegato ai giornalisti che confidava di ricevere presto dal Cairo «elementi di indagine seri in tempi rapidi», avvertendo gli “amici” egiziani che il governo italiano avrebbe verificato «il rispetto delle promesse». E così ieri il regime di Al-Sisi si è dato da fare, ma malamente. Gentiloni, intervenendo di nuovo ieri sul caso dal Council of Foreign Relations di New York, si è limitato a ripetere che «chiede» e «spera» in una maggiore «cooperazione, al momento molto limitata».

»

»

Il manifesto, 3 marzo 2016

Siamo vicini all’inizio della campagna referendaria sulla perversa deformazione del Senato. Per chi le si oppone, come a tutto il disegno devastante di Renzi, la lotta sarà durissima. È enorme il divario di forza tra i due schieramenti che si vanno costituendo. Variegati, come in tutti i referendum, lo è di più quello del No, il nostro. È perciò urgente non soltanto definire l’identità nostra di oppositori all’eversione renziana, indicando le ragioni del No, che, soprattutto su questo giornale, sono state esattamente enumerate e ampiamente motivate, ma, immaginando quali potranno essere le argomentazioni del Sì, per contestarle e rovesciarle.

Saremo certamente accusati di conservatorismo, immobilismo, passatismo, di sostegno ad apparati pletorici, inefficienti, costosi, inadeguati, irresponsabili ecc., di fonte ai quali poi …. si ergerebbe la modellistica istituzionale high-tech della onorevole Boschi. Renzi dirà che vogliamo mantenere intatto l’assetto istituzionale disegnato settanta anni fa, attribuendo, implicitamente o anche direttamente, a questo assetto la responsabilità dell’arretratezza del Paese, tacciandolo di inidoneità a reagire alla crisi economica, a fronteggiare i problemi reali come quello del precariato, della disoccupazione più alta d’Europa, della corruzione endemica, dei poteri mafiosi e quant’altro. Falso, certo. Ma il nuovismo è sciaguratamente penetrato nel senso comune ed ha gettato sulle istituzioni repubblicane la responsabilità dell’economia liberista, ha avvolto la democrazia costituzionale nell’ombra spessa della delusione.

Sarebbe perciò imperdonabile permettere che la sinistra referendaria possa apparire come tetragona guardiana degli assetti istituzionali esistenti, delle parole, degli accenti e delle virgole della Carta costituzionale. Perché non lo è, anzi, non può, non deve esserlo. Tanto più che dispone di un ricco patrimonio di proposte autenticamente riformatrici, quelle che, per riaffermare i principi della nostra Costituzione, perseguirne gli obiettivi, mantenerne le promesse, realizzare il compito della Repubblica, adeguerebbero perfettamente le nostre istituzioni alla fase storica del dominio del liberismo, della compressione dei diritti, del precariato, della disoccupazione permanente, delle ineguaglianze crescenti, del rischio incombente del collasso ecologico.

Dovremmo quindi indicarle. Perciò provo a sottoporre alla discussione un possibile quadro di proposte volte sia a riformare l’apparato centrale della Repubblica che ad integrare la democrazia rappresentativa con istituzioni della democrazia diretta.

Per quanto riguarda la struttura del Parlamento, riprenderei la nobile, costante e mai smentita scelta della sinistra a favore del monocameralismo e del sistema elettorale proporzionale, sistema da sancire contestualmente in Costituzione perché condizione indefettibile della opzione monocamerale. Un numero di 500 deputati potrebbe perfettamente soddisfare le esigenze rappresentative e quelle funzionali dell’organo.

Ai Presidenti delle Regioni andrebbe riconosciuto il potere di intervento e di emendamento nel corso del procedimento di formazione delle leggi della Repubblica, direttamente o indirettamente rilevanti per l’esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni.

A garanzia dell’ordinamento costituzionale, andrebbe prevista l’istituzione delle leggi organiche, da approvare con la maggioranza assoluta, sia articolo per articolo che nella votazione finale, in materia di diritti costituzionalmente riconosciuti, di organi supremi della Repubblica, delle Magistrature, delle Regioni.

Ad assicurare concretamente i diritti sociali, andrebbe poi sancita la destinazione, con norma costituzionale, di un terzo delle entrate fiscali alla spesa per assicurarne il godimento (art. 4, 32–38 della Costituzione).

A difesa dei “nuovi diritti”, dovrebbe essere prescritta l’inalienabilità, costituzionalmente sancita, dei beni (comuni) a godimento universale o territorialmente diffuso.

L’ integrazione della democrazia rappresentativa mediante istituti di democrazia diretta, comporterebbe innanzitutto l’ attuazione dell’art. 49 della Costituzione, con la conseguente qualificazione di partiti politici soltanto per le associazioni che assicurano di fatto (a) «la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale», (b) la responsabilità permanente della leadership nei confronti di una direzione collegiale rappresentante della base, © l’iniziativa congressuale di un quinto degli iscritti in caso di inerzia nella convocazione ordinaria (temporalmente cadenzata) del congresso, etc. (d) la carta dei diritti degli iscritti, (e) azionabili innanzi al giudice ordinario;

Andrebbe poi previsto l’obbligo del Parlamento di deliberare su proposte di legge di iniziativa popolare sottoscritte da 50 mila elettori, entro un anno dalla presentazione. Andrebbero inoltre istituiti: a) il referendum propositivo su un progetto di legge di ampia iniziativa popolare (500.000 elettori?) che incontri l’inerzia del Parlamento o la sua distorsione nei fini e nella portata, b) il ricorso diretto alla Corte costituzionale sulla legittimità di una legge (come previsto in Germania), c) il referendum preventivo alla ratifica dei trattati, come quelli europei, che intervengono sulle fonti dell’ordinamento giuridico italiano, d) o sulle norme relative ai diritti costituzionalmente riconosciuti, d) o che impegnano militarmente la Repubblica.

Per questi obiettivi la vittoria del No al referendum costituirebbe presupposto e impegno per l’iniziativa popolare di progetti di leggi costituzionali volti a proporli. Respinta la deforma della Costituzione ordita dal Governo, sarebbe il corpo elettorale ad assumere l’onere della revisione della Costituzione per consolidarne i principi, attuarne i contenuti, adempierne il compito. Sì, quello dell’articolo 3, secondo comma, l’eguaglianza di fatto.

Ricordiamolo tutti e tutte, non solo il prossimo 8 marzo, che la democrazia repubblicana e il maggior potere del popolo li abbiamo conquistati grazie all'apporto tenace e continuo delle donne capaci di lottare.

Ricordiamolo tutti e tutte, non solo il prossimo 8 marzo, che la democrazia repubblicana e il maggior potere del popolo li abbiamo conquistati grazie all'apporto tenace e continuo delle donne capaci di lottare.

La Repubblica, 3 marzo 2016

Nell’Italia piegata dal fascismo e dal conflitto mondiale il primo voto femminile cade nel marzo di 70 anni fa, nelle elezioni amministrative che inaugurano la partecipazione politica del dopoguerra. A più di dieci mesi di distanza dalla liberazione del 25 aprile 1945 la cifra della democrazia passa per l’inclusione di tanti con il conseguente allargamento delle basi di legittimazione della Repubblica. Il diritto di voto diventa un grimaldello che segna l’inizio di una nuova stagione, l’avvio di una fase costituente sotto tanti punti di vista (materiali, spirituali, istituzionali). Nel riconoscimento di un diritto individuale si saldano strategie e processi di lungo periodo: la ricerca di forme di partecipazione, l’avvio di possibili esperienze collettive, le opzioni sulle scelte fondanti di chi voleva cambiare rotta. La Repubblica diventa lo spazio per le nuove strategie di cittadinanza: per la prima volta si può pensare o tentare di diventare cittadine.

Una successione di 5 domeniche (10, 17, 24, 31 marzo e 7 aprile 1946) compone la prima tornata amministrativa dell’Italia liberata. La seconda qualche mese dopo, tra ottobre e novembre. In mezzo tra i due appuntamenti il referendum del 2 giugno, la scelta tra monarchia e repubblica e la contestuale elezione dell’assemblea costituente. Il voto per i comuni è quindi un passo verso il suffragio. La prima tornata nelle domeniche di 70 anni fa prevede il voto in 5722 centri (quasi l’80 per cento dei comuni del Nord, più dell’84 del Centro e quasi il 74 per cento di quelli del Sud); sono chiamati alle urne quasi 20 milioni di elettori, in maggioranza donne (quasi un milione più degli uomini). L’affluenza supera di poco l’82 per cento. È un successo diffuso, un fiume di partecipazione che unisce il paese in un clima di festa.

La premessa di un lungo dopoguerra è ben racchiusa nelle riflessioni autobiografiche che Norberto Bobbio ha dedicato alle origini della democrazia italiana venti anni fa, in occasione del cinquantenario del 1946: «Quando votai per la prima volta alle elezioni amministrative dell’aprile ’46 avevo quasi trentasette anni. L’atto di gettare liberamente una scheda nell’urna senza sguardi indiscreti, un atto che ora è diventato un’abitudine, apparve quella prima volta una grande conquista civile che ci rendeva finalmente cittadini adulti. Rappresentava non solo per noi ma anche per il nostro Paese l’inizio di una nuova storia».

Quanti "gufi" l'avevano predicato, quante persone lontane dal cerchio magico del twittatore l'avevano compreso? Ora i nodi vengono al pettine: «Ammonta a 63 miliardi, Lazio e Piemonte in testa. Carenza di liquidità e risorse minori del previsto destinate al sistema sanitario nazionale».La Repubblica, 3 marzo 2016

La corposa relazione della Corte dei conti non è un semplice esercizio statistico: l’introduzione del pareggio di bilancio nella Costituzione con la legge del 2012 prevede infatti l’obbligo del pareggio di bilancio non solo per lo Stato centrale, ma anche per tutte le amministrazioni pubbliche, Regioni comprese, che devono assicurare l’equilibrio tra entrate e spese la sostenibilità del debito. L’indebitamento, dunque dice la Corte, deve seguire la «regola aurea» ovvero i prestiti devono servire solo per gli investimenti e non per finanziare la spesa corrente.

E i creditori? Sono sostanzialmente banche e Cassa depositi e prestiti. La Corte dei conti spiega che i 63,4 miliardi sono composti da 22,7 miliardi di mutui, 22,1 miliardi di anticipazioni di liquidità da parte dello Stato (ad esempio, per pagare i debiti dei fornitori) e di 13,4 miliardi di titoli obbligazionari. Quest’ultima voce è per circa 9,3 miliardi attribuibile a strumenti di finanza derivata a copertura di mutui e prestiti obbligazionari: la Corte segnala tuttavia che gli accantonamenti operati dalle Regioni a fronte della restituzione dei bond sono in crescita e sono indicativi di una «maggiore consapevolezza »« e prudenza degli enti locali.

La classifica delle Regioni con maggiore debito pro-capite vede in testa la Valle D’Aosta a quota 4.775 euro, seguita dal Lazio con 3.380 euro, dal Piemonte con 2013 euro. Se si guarda al solo debito destinato a finanziare la spesa sanitaria ci si accorge come questo rappresenti un vero e proprio “fardello” sulle spese delle Regioni: il debito sanitario è cresciuto dai 17,5 miliardi del 2011 al 29,6 del 2014 con un incremento di 12,1 miliardi pari al 69,1 per cento.

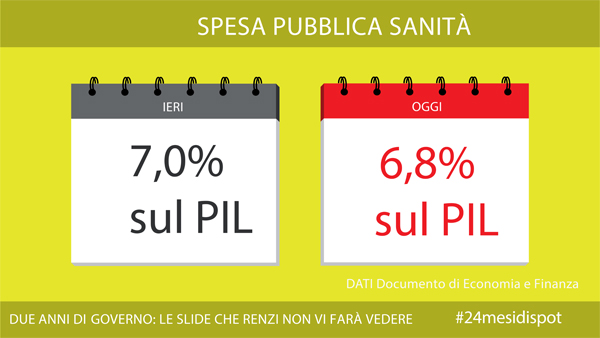

Perché cresce l’indebitamento delle Regioni? La spiegazione che dà la Corte dei Conti parla di «carenza di liquidità», dovuta a ritardi nei trasferimenti e alla riduzione delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale. Insomma: i tagli stanno provocando l’esplosione del debito. Due i dati citati dalla Relazione, che lamenta anche i tagli «lineari » e ritardi nella efficientazione: nel 2014 la spesa sanitaria è stata di 111 miliardi in crescita «contenuta» di soli 984 milioni rispetto al 2013; dato che si associa ad una riduzione della spesa sanitaria in rapporto alla spesa complessiva della pubblica amministrazione dal 17 per cento del 2010 al 16% nel 2014. La spesa sanitaria, rileva la Corte, nel quinquennio 2010-2014 ha avuto «incisive economie» seconde solo alla spesa per investimenti e la spesa pro capite è scesa dai 1.843 euro del 2013 ai 1.768 del 2014.

«La guerra altro non è che seminagione d’odio. Nessuno dei conflitti proclamati dall’Occidente dal 1991 ad oggi ha benché minimamente risolto i problemi sul campo, anzi li ha tragicamente aggravati».

«La guerra altro non è che seminagione d’odio. Nessuno dei conflitti proclamati dall’Occidente dal 1991 ad oggi ha benché minimamente risolto i problemi sul campo, anzi li ha tragicamente aggravati».

Il manifesto

La guerra altro non è che seminagione d’odio. Nessuno dei conflitti proclamati dall’Occidente dal 1991 ad oggi — Iraq, Somalia, Balcani, Afghanistan, Libia, Siria — ha benché minimamente risolto i problemi sul campo, anzi li ha tragicamente aggravati.

Senza l’intervento in Iraq del 2003, ha confessato «scusandosi» lo stesso ex premier britannico Tony Blair, tanto caro al rottamatore Matteo Renzi, lo Stato islamico nemmeno esisterebbe. Gli «Amici della Siria», vale a dire tutto lo schieramento occidental-europeo più Arabia saudita e Turchia, hanno fatto l’impossibile per fare in tre anni in Siria quel che era riuscito in Libia, alimentando e finanziando milizie e riducendo il Paese ad un cumulo di macerie alla mercé di gruppi più o meno jihadisti e con così tanti errori commessi da permettere alla fine il coinvolgimento in armi e al tavolo negoziale perfino della Russia di Putin.

I rovesci in Libia tornano addirittura nelle elezioni statunitensi, con il New York Times che, con focus su Hillary Clinton, ricorda la posizione favorevole alla guerra di fronte ad un recalcitrante Obama. Senza dimenticare la tragedia americana dell’11 settembre 2012 a Bengasi.

Quando Chris Stevens, l’ex agente di collegamento con i jihadisti che abbatterono Gheddafi grazie ai raid della Nato, cadde in una trappola degli integralisti islamici già alleati e venne ucciso con tre uomini della Cia. Hillary Clinton, allora Segretario di Stato uscì di scena e venne dimissionato l’allora capo della Cia David Petraeus. Perché la guerra ci ritorna in casa. Avvitandosi nella spirale del terrorismo islamista.

Dalle «nostre» guerre fuggono milioni di esseri umani. Quando partirono i primi raid della Nato sulla Libia a fine marzo 2011, cominciò un esodo in massa di più di un milione e mezzo di persone, tante quelle di provenienza dall’Africa centrale che lavoravano in territorio libico, ne fu coinvolta la fragilissima e da poco conquistata democrazia in Tunisia. Quell’esodo, con quello da Iraq e Siria, prova disperatamente ogni giorno ad attraversare la barbarie dei muri della fortezza Europa.

Tutto questo è sotto la luce del sole. Come il fatto che l’alleato, il Sultano atlantico Erdogan, da noi ben pagato, preferisca massacrare i kurdi che combattono contro l’Isis piuttosto che tagliare gli affari e le retrovie con il Califfato.

Eppure siamo di nuovo in procinto di innescare un’altra guerra in Libia. Dopo che il capo del Pentagono Ashton Carter ha schierato l’Italia sostenendone la guida della coalizione contro l’Isis e per la sicurezza dei giacimenti petroliferi. Il ministro Gentiloni si dichiara «pronto». In altri tempi si sarebbe detto che un Paese dalle responsabilità coloniali non dovrebbe esser coinvolto. Adesso è motivo d’onore: siamo al neo-neocolonialismo.

Motiveremo questa avventura nel più ipocrita dei modi: sarà una «guerra agli scafisti». Sei mesi fa quando venne annunciata, Mister Pesc Mogherini mise le mani avanti ricordando, com’è facile immaginare, che ahimé ci sarebbero stati «effetti collaterali». Nasconderemo naturalmente il business e gli interessi strategici ed economici. Ormai siamo alla rincorsa della pacca sulle spalle Usa e delle forze speciali francesi, britanniche e americane già sul terreno.

L’Italia ha convocato nei giorni scorsi il suo Consiglio supremo di difesa e prepara l’impresa libica. Con un occhio all’Egitto sotto il tallone di Al Sisi, ora in ombra per l’assasinio di Giulio Regeni. C’è da temere che la giustizia sulla morte di Giulio Regeni venga ulteriormente ritardata e oltraggiata, e di nuovo silenziata la verità sul regime del Cairo, criminale quanto l’Isis. Perché l’Egitto — anche con i suoi silenzi? — resta fondamentale per la guerra in Libia: è la forza militare diretta o di supporto al generale Haftar, leader militare del governo e del parlamento di Tobruk che ancora ieri ha rimandato il suo assenso (che alla fine arriverà) ad un esecutivo libico «unitario». È una decisione formale utile solamente a richiedere l’intervento militare occidentale.

Perché la Libia resta spaccata almeno in tre parti, con Tripoli guidata da forze islamiste che temono che un intervento occidentale diventi un sostegno alle forze dello Stato islamico posizionate a Sabratha, Derna, Sirte, già impegnate nella propaganda anti-italiana prendendo senza vergogna in mano la bandiera e le gesta di Omar Al Muktar, l’eroe della resistenza al colonialismo fascista italiano.

Mancano pochi giorni al precipizio. Chi ha a cuore l’articolo 11 della Costituzione, chi è contro la guerra, una delle ragioni per ricostruire e legittimare lo spazio della sinistra, alzi adesso la voce.

».

».

Il manifesto, 1 marzo 2016

“Il tentativo del governo di far sì che chi ritarda il pagamento di sette rate del mutuo sia costretto a cedere la proprietà della sua casa alla banca è abominevole”. Anche Pippo Civati si aggiunge alla lista dei parlamentari, di ogni colore politico (Nunzia De Girolamo di Fi, Alessandro Di Battista del M5S, Giorgia Meloni di Fdi, e in prima battuta gli ex pentastellati di Alternativa libera), che stanno denunciando la peculiare chiave di lettura con cui l’esecutivo di Matteo Renzi vuole armonizzare nella normativa italiana una direttiva Ue, la 17/2014.

Il caso sta facendo sempre più rumore. Non solo per gli effetti pratici della futura legge, in un paese dove quasi l’80% degli abitanti ha, o si sta facendo, una abitazione di proprietà. Anche per i motivi politici — leggi aiuto alle banche – che ne avrebbero aiutato la genesi. Perché con la normativa riveduta e corretta dal governo, gli istituti di credito si potrebbero impossessare subito della casa, senza prima passare dal giudizio della magistratura.

“La direttiva europea nasce come strumento per la protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili – ricordano i parlamentari di Alternativa libera – in altre parole contiene solo norme a tutela dei mutuatari in difficoltà. Mentre la legge di recepimento, così come è stata scritta, butterà in mezzo alla strada migliaia di famiglie, consentendo alle banche di bypassare le aste e di vendere direttamente i beni a prezzi ridicoli”.

Pietra dello scandalo è l’atto del governo nr. 256, bozza di un decreto legislativo sui finanziamenti ipotecari che intende modificare il Testo unico della finanza. Secondo il progetto del governo, alle banche sarebbe consentito di inserire nei contratti di mutuo, anche dopo la stipula, questa clausola: “In caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale, o dei proventi della vendita del medesimo, comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”.

Traduzione: il provvedimento governativo cancella in sostanza l’articolo 2744 del codice civile. In caso di inadempimento del mutuatario – un ritardo nel pagamento di sette rate, anche non consecutive, così come stabilito dal Testo unico della finanza — non sarebbe più obbligatorio per le banche rivolgersi al tribunale per poter entrare in possesso dell’immobile ipotecato e metterlo all’asta. Di più: la mano libera alle banche è anche fiscale, vista l’esenzione dal pagamento delle normali imposte del 9% sul valore dell’immobile a favore del creditore o degli acquirenti in asta, a patto che questi ultimi rivendano poi l’immobile a un acquirente finale. Che in teoria potrebbe essere anche una filiazione dello stesso istituto di credito che vende la casa. Insomma una legge-disastro.

Pippo Civati tira le somme: “Non c’è futuro per un paese che pensa di risolvere i problemi togliendo garanzie e la casa a chi ha difficoltà economiche”. Con il gruppo di Al, Civati chiama a raccolta i colleghi: “Faccio appello a tutti i parlamentari che credono nei valori della solidarietà, e che pensano che lo Stato sia al servizio dei cittadini e non delle banche. Si dia rapidamente vita a un intergruppo lampo, al di là dei gruppi di appartenenza, per correggere le aberranti previsioni contenute nell’atto del governo numero 256”. Del possibile intergruppo potrebbe far parte la forzista Nunzia De Girolamo, che tuona: “Grazie a Renzi e Padoan si rischia che chi non paga sette rate di mutuo perde la casa che passa direttamente alla banca. Sono folli?”. Dal canto loro, quelli di Alternativa libera hanno lanciato una petizione su change.org, anch’essa esplicita: “Renzi fermati! Non regalare alle banche le case di chi non può pagare il mutuo”. Ora la parola passa al parlamento.

Intervista di Eliana Gilet all'attivista femminista Silvia Federici, raccolta in Messico, nell’ultima settimana di ottobre 2015. La pubblichiamo su eddyburg anche in preparazione dell'8 marzo,

Intervista di Eliana Gilet all'attivista femminista Silvia Federici, raccolta in Messico, nell’ultima settimana di ottobre 2015. La pubblichiamo su eddyburg anche in preparazione dell'8 marzo,

Comune.info, newsletter, 29 febbraio 2016

Il capitalismo si è costruito sul declassamento del lavoro di riproduzione e di cura ma non è stato capace di superare l’ultima frontiera: produrre la vita al di fuori del corpo della donna. Lo ricorda, in questa lunga e densa intervista, Silvia Federici. Ci hanno convinto che la produzione è un fine in sé, che non ha rivali in termine di valore e pertanto la vita deve esservi sottomessa. Questa mostruosità ha permeato anche tutti noi, l’abbiamo interiorizzata, così riduciamo l’importanza del tempo e del rapporto con gli altri. Nella violenta offensiva contro la gestione comunitaria della terra, poi, l’attacco alle donne è fondamentale perché sono loro che tengono unita la comunità, che difendono più direttamente la vita e sono investite dal processo che la riproduce

Dove sono le donne nella lotta di classe? Per Silvia Federici la chiave per questa risposta si trova nella divisione del lavoro e nel “grande territorio di sfruttamento” che è il lavoro domestico. “Il capitalismo – dice – si è appropriato del lavoro non retribuito, ha costruito sé stesso sul declassamento del lavoro di riproduzione e di cura. Tuttavia non è un lavoro marginale bensì il più importante, soprattutto perché produce la capacità delle persone di poter lavorare”

L’opera fondamentale della Federici si intitola Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, pubblicata nel 2004. In questo testo realizza uno studio storico sulla “caccia alle streghe” che ha inizio nel XV secolo quando l’Europa, alle origini del capitalismo, frazionò le terre comunali trasformandole in proprietà individuali che vennero concesse agli uomini. In quell’occasione, la coltivazione per la sussistenza fu separata dalla coltivazione per il mercato, le donne vennero relegate in secondo piano e sui loro corpi furono ingaggiate le battaglie che portarono molte di loro sul rogo, soprattuto le anziane depositarie di saperi e di cultura.

C’è una spiegazione storica per l’aumento della violenza contro la donna?

«È importante riconoscere che in questa società la violenza è sempre stata presente in forma potenziale nella relazione tra uomini e donne. Molte donne vengono picchiate se non hanno preparato da mangiare, a molte viene detto che non devono uscire la sera, che devono rimanere in casa e accudire i loro figli, è parte delle regole del lavoro domestico. Credo però che dietro all’aumento di questa violenza ci siano molte ragioni.

«La prima è la ricerca di autonomia, il rifiuto di eseguire quelle attività che tradizionalmente hanno sempre fornito agli uomini. La ricerca di indipendenza avvicina le donne al pericolo: ad esempio, con l’immigrazione che espone le donne alla violenza delle autorità di frontiera; o nel lavoro domestico presso persone che non conoscono e dove vengono maltrattate. Questo non significa che le donne devono rimanere a casa, ma vuol dire denunciare una situazione in cui per raggiungere l’indipendenza economica sono soggette a grandi rischi nell’ambito del lavoro

«In secondo luogo, penso che le donne sono state e sono coinvolte in molte lotte, tanto che la violenza non proviene solamente dai singoli uomini ma è violenza di Stato e dei gruppi paramilitari (Federici si ferma su questo punto del suo discorso che, dice, non è secondario). Le donne hanno difeso un uso non commerciale della ricchezza della natura perché hanno un concetto diverso su ciò che è prezioso. Cos’è che dà sicurezza? Non hanno fiducia nel denaro, bensì nella sicurezza di avere animali, mucche, alberi. Contro di loro c’è violenza perché sono le protagoniste di tante lotte».

Si può tracciare un collegamento tra le violenze del Medioevo e quelle attuali?

«Negli ultimi due decenni si è verificata una nuova forma di ciò che Marx ha definito “accumulazione primitiva o originaria”: una nuova fase di smisurato ampliamento del mercato globale, per il quale è necessario trasferire e distruggere molte comunità. Vengono attaccate le terre comunali ma anche le relazioni prodotte dalla gestione comunitaria della terra. L’attacco alle donne è fondamentale oggi, così come lo è stato nei secoli XVI e XVII: perché sono le donne quelle che tengono unita la comunità, sono le donne che sono coinvolte nel processo di riproduzione, sono loro che difendono in maniera più diretta la vita delle persone.

«Colpire le donne è colpire la comunità. Pensa a questo: l’accusa di stregoneria è perfetta per disintegrare una comunità, per quanto è una teoria che mi piacerebbe comprovare maggiormente. Si basa sul principio del nemico interno: quella che sembra una vicina, di notte si trasforma, in una riunione mostruosa, assieme ad altre come lei. È un modo per instaurare la paura di relazionarsi con altre donne: pertanto ha distrutto la solidarietà, perché venivano obbligate a denunciare le altre».

Cos’è che ha generato questa nuova fase della produzione capitalistica volta ad alimentare il mercato finanziario?

«Mi sembra importante sottolineare un altro problema: proprio su questi temi, ci hanno fatto un lavaggio del cervello, ci hanno convinto che la produzione è un fine di per sé, che nulla la equivale in termini di valore, che la saggezza è sottomettere la vita umana alla produzione.

«È uno dei principi fondamentali del capitalismo e in base ad esso tutto è legittimo: l’omicidio, la rapina, la guerra. Tuttavia questo ha permeato anche la nostra personalità, lo abbiamo interiorizzato. Sono molti anni che sento che il mostro è dentro noi stessi: si tende, ad esempio, a ridurre il tempo che di dedica all’amicizia, all’amore, all’incontro.

«Raúl Zibechi mi ha detto che il tempo condiviso è un elemento chiave nelle comunità zapatiste. Mi sembra fondamentale e allo stesso tempo tanto difficile, perché dobbiamo cambiare noi stessi, convincerci che una delle ricchezze più grandi è il rapporto con gli altri. E che uno dei compiti più importanti è sviluppare la nostra personalità. Viene attribuito valore a un telefono nuovo, ma non alla capacità degli esseri umani di essere più solidali, di non essere ostili, di non trattare gli altri come nemici. Non viene attribuito valore allo sviluppo della capacità di comprensione, di compassione ed empatia con tutto il resto.

«Nel capitalismo la collaborazione è importante solamente quando serve a produrre qualcosa che si può commercializzare: è per questo che abbiamo bisogno di un cambiamento di soggettività. In una villa di Buenos Aires ho incontrato delle donne che mi hanno colpito per la loro grande personalità. Hanno fatto assemblee e discusso su ciò di cui avevano bisogno: avere illuminazione nel quartiere, asfaltare la strada perché non si riempia di fango quando piove. Questo ha significato molto lavoro, ma soprattutto tante decisioni. Quando ti muovi al di fuori della logica dello Stato e del mercato, tutto diventa un rischio. Tutto è rischio.Bisogna valutare bene quello che è importante e quello che non lo è, e questo è un criterio che si elabora assieme agli altri. Può essere definito solo a partire da una rapporto di solidarietà».

Le nuove forme di resistenza passano attraverso l’incontro?

«Il concetto di creare il comune significa anche ricostruire il tessuto delle nostre società. Ognuna delle ondate di espansione capitalista ha distrutto le relazioni di fiducia, di conoscenza e la prossimità. Per esempio, negli ultimi 30 anni, negli Stati Uniti la ristrutturazione del territorio ha distrutto tutte le comunità industriali del nord-est. Comunità dove le persone avevano lavorato per anni e avevano costruito forme di contropotere perché si conoscevano e sapevano che quando c’era uno sciopero il tuo vicino era al tuo fianco, ti avrebbe sostenuto. Tutto è stato distrutto.

«Perché oggi è così facile espropriare, gentrificare? Perché non c’è nulla che unisca le persone ai luoghi. Ci sono città americane dove la tutta popolazione è nuova. Non si conoscono e quindi non hanno capacità di resistenza. La gente non è pazza. Non si può resistere all’oppressione e alla dominazione se non si ha fiducia che gli altri lottino assieme a te».

Potresti fare alcuni esempi su dove vedi questa resistenza?

Ci sono molti modi e non tutti sono ugualmente efficaci. Uno di questi implica la creazione di forme di riproduzione fuori dal mercato. Quando iniziamo a stare assieme e a pensare di costruire qualcosa in comune è chiaro che la maggioranza delle persone vive inserita in una rete di relazioni capitalista e all’inizio non può sapere se quello che sta facendo è capitalista o anticapitalista, se crescerà o cambierà.

«Tuttavia è chiaro che noi non possiamo resistere se non cominciamo a ricostruire questa rete di relazioni, che è il tessuto della nostra vita, a costruire relazioni che ci danno sostegno, solidarietà, fiducia. Opporsi alla militarizzazione della vita, alla disoccupazione, all’impoverimento intellettuale o morale: è questa, oggi, la problematica comune. Penso anche agli studenti e alla privatizzazione della conoscenza, resistere contro la mercificazione della conoscenza, che costringe ad indebitarsi per studiare.

|

Né la terra, né le donne siamo territorio di conquista. Una scritta delle Mujeres Creando boliviane |

«Le lotte contro l’espropriazione della terra sono tra le più importanti. Quando le grandi imprese di sementi, le società dell’agrobusiness, controllano le terre del mondo e noi non abbiamo nessun rapporto con quanto mangiamo, non abbiamo nessun rapporto con la natura, allora siamo come animali ingabbiati nelle città. So che alcuni economisti marxisti, celebrano la città come il luogo delle grandi relazioni. La città, tuttavia, è una realtà sociale che dipende molto dalla campagna. Quando non si controlla niente della campagna, dei boschi, della costa, dei mari, si è completamente vulnerabili verso ciò che viene imposto. Non abbiamo nessun controllo. Ed è questo che accade. E poi c’è la questione indigena, della quale non voglio parlare perché non la conosco bene».

Quali sono gli effetti di questa fase globale sui nostri corpi?

«Il corpo della donna viene sempre di più trattato come una macchina. Un esempio sono gli uteri in affitto: le donne che vengono fecondate non vengono trattate come madri dei bambini che stanno procreando. Nei contratti che firmano, viene loro proibito di sviluppare affetto per quel bambino che partoriranno. Un altro attacco è legato alla cosmesi. Nel movimento femminista le donne hanno lottato contro l’estetica come disciplina, che è stata usata per dividere le donne: questa commercializzazione del corpo della donna sta facendo il suo ritorno.

«Penso però che sia nel campo della salute dove tutto ciò diventa più evidente. Quando scopri di avere una malattia grave, tutto diventa terribile se non hai accanto una comunità che può aiutarti a capire cosa sta succedendo, a pensare ai diversi tipi di terapia, ad accompagnarti dai medici. Se non hai questa comunità, sei perduta. Il protocollo medico contro il cancro ha una concezione militare della terapia: si combatte il cancro, si distrugge, lo si attacca, e in forma molto traumatica. Il cancro al seno è un esempio paradigmatico di come vengono imposte terapie che non prendono in considerazione quello che le donne provano, le loro paure, la possibilità di cure alternative. Negli Stati Uniti si formano gruppi di donne affette da cancro al seno che si riuniscono per darsi sostegno. Questo mi sembra indicativo del grado di isolamento esistente in questa società. L’isolamento è pericoloso perché ti indebolisce: indebolisce te e la tua capacità di resistenza. Spesso dico che il corpo della donna è l’ultima frontiera del capitalismo. Produrre vita al di fuori del corpo della donna è l’ultima frontiera che il capitalismo non è stato capace di oltrepassare».

Qual è il ruolo della memoria storica in tutto questo?

«Mi sembra importante stabilire, a differenza della teoria dominante, che il capitalismo ha prodotto povertà, non ricchezza. Almeno per noi c’è stato un impoverimento. Abbiamo perso il nostro rapporto con la natura. Come potevano i polinesiani navigare senza strumentazioni ma solo con la conoscenza che il loro corpo aveva del movimento delle onde? Non lo posso sapere: abbiamo perso il rapporto con il nostro corpo e con gli altri. Il capitalismo ci ha rinchiusi in queste cose piccole, isolate, in questa paura degli altri. L’impoverimento ha le sue radici nel non essere capaci di comprendere ed apprezzare la ricchezza della relazione con gli altri. Non solo questo: l’impoverimento ha le sue radici anche nell’aver perso la capacità di sentirsi parte di qualcosa di più grande che il singolo individuo. Questo tema è un’ossessione per me. Ci hanno confinati in cose tanto piccole.

«Il capitalismo è iniziato con la recinzione dei campi per espellere i contadini, ma anche per recintare le persone. Hanno tagliato la relazione con la natura, hanno tagliato la relazione con gli altri. Hanno tagliato la relazione con il nostro corpo: mi riferisco a questa forma di autodisciplina del distacco, questo processo di estraniamento dal proprio corpo.

«Questo è impoverimento: quando ci si sente una cosa piccola, isolata e non parte di qualcosa di più grande, di una storia. È importante capire che molte persone si sentono connesse con un insieme di relazioni che va oltre la loro stessa vita, che nella fine della loro vita non vedono la fine di tutto, che vedono la propria vita continuare in quella degli altri. Questo significa sentirsi parte di qualcosa di più grande. Quando si ha paura degli altri, quando non si è capaci di apprezzare e capire la ricchezza del rapporto con gli altri, allora sì che si è poveri».

Silvia Federici è nata 1942 a Parma ma ha vissuto e insegnato negli Stati Uniti, dove è molto nota come attivista femminista marxista. Ha però lavorato in Nigeria per molti anni ed è stata cofondatrice della Committee for Academic Freedom in Africa. Fa parte, tra le molte altre cose, del Midnight Notes Collective. Questa intervista è stata realizzata in occasione del Congreso de Comunalidades che si è tenuto a Puebla, in Messico, nell’ultima settimana di ottobre 2015. È stata inizialmente pubblicata su Desinformemonos e poi ripresa anche da Brecha

La drammatica contraddizione tra il messaggio di papa Francesco e «quei Paesi dell’Europa orientale in cui ribollono gli spiriti animali del nazionalismo, dell’antisemitismo e dell’autoritarismo i cui esiti fatali stanno scritti in tutti i sussidiari».

La drammatica contraddizione tra il messaggio di papa Francesco e «quei Paesi dell’Europa orientale in cui ribollono gli spiriti animali del nazionalismo, dell’antisemitismo e dell’autoritarismo i cui esiti fatali stanno scritti in tutti i sussidiari».

La Repubblica, 29 febbraio 2016

DOPO averne visto le conseguenze su migliaia di persone in fuga, gli europei vedono il fumo nero della guerra da vicino. È ormai ad una spanna d’acqua, di là del mare dei morti cantato da Virgilio e da Gianfranco Rosi. S’affaccia ad una spanna di terra da noi, in quei Paesi dell’Europa orientale in cui ribollono gli spiriti animali del nazionalismo, dell’antisemitismo e dell’autoritarismo i cui esiti fatali stanno scritti in tutti i sussidiari. Non solo in Ucraina, ma in Polonia, Ungheria, Slovacchia e oltre. Le nazioni “cattoliche” che per secoli il papato credeva diventassero un cuscinetto fra ortodossie e protestantesimi, i Paesi che Wojtyla sognava fossero modelli di nuovi regimi di cristianità, le chiese che hanno conservato la fede fino al martirio nella cattività sovietica, sono oggi invece il punto di approdo della spirale soffocante della guerra. Ed interpellano sia gli europei recalcitranti alla long- term vision, sia il cristianesimo sordo alla conversione, sia l’unico leader globale che viva in questo continente: un immigrato argentino che si fa chiamare Francesco.

La spirale si disegna chiara sulle carte. Dal corso del Niger una striscia di guerre civili e/o di religione chiamate eufemisticamente “terrorismo” generano statualità inedite, travolge gli equilibri fra musulmani di diversa confessione, devasta le chiese siriache che i cristiani latini avrebbero sterminato secoli fa, profana i luoghi dello spirito. Le rotte desertiche dei mistici fra l’Africa e il Mediterraneo sono vie di morte a doppio senso. Il Sinai dove fu detto “non uccidere” vede azioni feroci e innominabili. Nel cielo d’Arabia non ci sono sapienti a leggere le stelle, ma vittime che scrutano la scia dei caccia. Attorno e dentro la terra dove scorre latte e miele ci sono muri e coltelli a posporre la pace. Il concilio pan-ortodosso che il patriarca Bartholomeos ha avuto la grazia e la fede di convocare non può riunirsi a Costantinopoli, ma deve andare a Creta per le tensioni che richiamano la storia delle relazioni fra l’ex sultano e l’ex zar. Le piste d’Abramo, padre di chi va e di chi crede al cammino, sono percorse da Suv carichi di trafficanti e assassini. La Siria che diede ai cristiani il nome di “quelli della Via” è liquefatta.

Ma la nube cupa della guerra non si ferma lì. Risale dal Mar Nero verso l’oriente cristiano; passa sui confini della “unione” di Brest e dell’Ucraina post-sovietica; s’incunea nel cuore di quella cintura “cattolica”, nell’Ungheria di Viktor Orbán e nei movimenti della Polonia di Beata Szydlo, e passa dai gruppi neonazisti in Slovacchia, si frantuma nella xenofobia urbana tedesca, e ancora oltre verso ovest. E sa che, se non lo farà Francesco, non sarà denunciata né da élite impari a compiti ben più semplici né da cristiani attratti dal potere. Dopo la generazione di Schumann, Adenauer e De Gasperi, che parlavano in tedesco e pensavano in cattolico, dopo quella di Delors, Kohl e Prodi, che parlavano in europeo e pensavano in ecumenico, la generazione nuova degli europeisti — al netto del consenso sul piano Renzi spiegato ieri da Scalfari — non c’è, e Mario Draghi parla e pensa nella lingua della solitudine.

Davanti a questo paesaggio sta Francesco: un anziano latino americano che con tre pennellate — la cultura dello scarto, la globalizzazione dell’indifferenza, la guerra a capitoli — ha denudato l’impotenza culturale di un’Europa che non sa leggere la realtà in modo convincente, unificante, pacificante. E che dunque è condannata alla diffidenza, alla disunione e in prospettiva alla guerra. Cittadino del sud del mondo, Bergoglio guarda all’Europa con distacco; la sua formidabile segreteria di Stato inanella successi sbalorditivi, ma su tutt’altri quadranti; l’episcopato europeo è totalmente inerte davanti ai compiti che la storia gli assegna. Ma il Papa, i suoi diplomatici e i vescovi non potranno non misurarsi col “cuore nero” dell’Europa che si manifesta ad est.

Francesco in ogni caso dovrà farlo nel viaggio in Polonia di questa estate per la giornata della gioventù, che non può essere solo un trionfo giubilare celebrato a un passo dai cancelli di Auschwitz-Birkenau, ma un incontro con la generazione che se perde l’Europa ritroverà la guerra.

Forse il Papa ha già incominciato a prendere posizione nell’ormai famoso dictum su Trump. In una frase secca — «chi pensa a costruire muri non è cristiano » — Francesco ha preso le distanze non solo da un provocatore reazionario, ma anche da tutta quella politica che in Europa tenta di catturare “voti facili” dividendo fra chi ha paura e chi fa paura o negando valor al sapere che è il diaframma necessario fra la paura e le decisioni.

Presi in una accelerazione ecumenica improvvisa — fra il giubileo del Vaticano II, il concilio panortodosso, il centenario della Riforma — i cristiani d’Europa possono fornire a questo continente malato solo la loro conversione e la loro comunione: non per conquistare qualcosa restando identici, ma per non perdere l’anima. Un continente secolarizzato e pensante ne coglierebbe il valore, ne spererebbe l’adempiersi: ma può darsi che questo continente sia solo secolarizzato, e dunque indifferente a quel “cuore nero” che è l’antipodo di Ventotene.

«». la Repubblica, 28 febbraio 2016

Come si fa a distinguere il buono dal cattivo maestro? Bisogna guardare gli occhi degli scolari, vedere se brillano o restano spenti. Se brillano vuol dire che quel maestro li ha accesi. Il maestro buono però non è quello che immaginiamo, non risponde a regole precostituite, non rispetta per forza le gerarchie, tutt’altro. Le sovverte, se serve. Eraldo Affinati dedica un libro a don Lorenzo Milani, un maestro che in anni in cui sembrava impossibile eliminò lavagne, cattedre, bocciature, andando a cercare gli allievi più poveri nelle spelonche in cui abitavano per convincerli a studiare. Affinati non ha scritto una semplice biografia, ma ha dialogato appassionatamente col fantasma di don Lorenzo. Il libro non ha la compostezza classica di un saggio, ma la coinvolgente vivacità di un faccia a faccia. Un confronto anche con se stesso, visto che Affinati parla di sé in seconda persona. Sarebbe piaciuto al priore che alle astrazioni teoriche preferiva i confronti diretti ed era un nemico delle liturgie spente e un esempio di cristianesimo fattivo. Il titolo guarda avanti, non poteva essere altrimenti: L’uomo del futuro (Mondadori). L’autore non si è accontentato di accumulare letture su don Lorenzo, ma ne ha seguito le tracce, come un detective.

Oggi ci sono altre Barbiane nel mondo. Affinati non indossa gli scarponi da montagna di don Lorenzo, ma si mette in viaggio. Va in Gambia, tra i palazzoni di Berlino est, in Marocco. I nuovi poveri si chiamano Pedro, un giovane tossicodipendente di Città del Messico, Manfred, che indossa una maglietta con un teschio, Alì, secco e snodato come doveva essere Barack Obama da piccolo.

La Repubblica, 27 febbraio 2016

TRA le domande poste di recente dai lettori della Süddeutsche Zeitung sulla crisi dei profughi, quella che ha suscitato maggiore interesse in Germania concerneva la democrazia, ma con accenti populisti di destra: di quale legittimazione godeva Angela Merkel quando ha invitato pubblicamente centinaia di migliaia di profughi a entrare in Germania? Che diritto aveva di apportare un cambiamento così radicale alla realtà tedesca in assenza di una consultazione democratica? Non intendo con questo ovviamente sostenere i populisti contrari all’immigrazione, ma indicare chiaramente i limiti della legittimazione democratica. Lo stesso vale per i fautori di una radicale apertura dei confini: si rendono conto che avanzare un’istanza del genere equivale a revocare la democrazia, a permettere che il Paese sia oggetto di un colossale cambiamento senza previa consultazione democratica della popolazione?

E forse non vale lo stesso per la richiesta di trasparenza delle decisioni Ue? Dato che in molti Paesi la maggioranza dell’opinione pubblica era contraria alla riduzione del debito greco, rendere pubblici i negoziati avrebbe portato i rappresentanti di quei Paesi a richiedere misure ancor più rigide nei confronti della Grecia.

Ci troviamo di fronte a un annoso problema: che ne è della democrazia quando la maggioranza tende a votare leggi razziste e sessiste? Non temo di trarne la conclusione che la politica tesa all’emancipazione non debba essere subordinata a procedure di legittimazione formali-democratiche. Spesso la gente non sa cosa vuole, oppure sbaglia scelta. Non esistono scorciatoie in questo caso e non è difficile immaginare un’Europa democratizzata in cui la maggioranza dei governi è formata da partiti populisti anti-immigrati.

Chi a sinistra critica l’Ue si trova in situazione di grave imbarazzo: da un lato condannano il “deficit democratico” dell’Unione e propongono progetti per dare maggior trasparenza alle decisioni di Bruxelles, dall’altro appoggiano gli amministratori “non democratici” europei quando esercitano pressioni contro le nuove tendenze “fasciste” (democraticamente legittimate). Il contesto in cui ha luogo questo impasse è lo spauracchio della sinistra europea progressista: il rischio di un nuovo fascismo incarnato dal populismo di destra anti immigrati. Si dipinge l’Europa come un continente in regressione verso un nuovo fascismo che si nutre dell’odio e del timore paranoico del nemico etnico-religioso esterno (in genere i musulmani).

Ma si tratta di vero fascismo? Spesso si ricorre al termine “fascismo” per sottrarsi all’analisi approfondita della realtà. Il politico olandese Pim Fortuyn, ucciso all’inizio del maggio 2002, due settimane prima delle elezioni in cui i sondaggi gli attribuivano un quinto dei voti, fu una figura paradossale e sintomatica, un populista di destra che per le sue caratteristiche personali e addirittura, (in gran parte) per le opinioni manifestate, rientrava quasi alla perfezione nella categoria del “politicamente corretto”: era gay, era in buoni rapporti con molti immigrati, possedeva un innato senso ironico – in breve era un buon liberale, tollerante sotto qualsiasi aspetto, ma non nel suo fondamentale programma politico. Si opponeva infatti agli immigrati fondamentalisti per l’odio che esprimevano nei confronti degli omosessuali, il disprezzo che manifestavano per i diritti delle donne, ecc. Fortuyn incarnava il punto di incontro tra il populismo di destra e il politicamente corretto progressista.

Inoltre, molti liberali di sinistra (come Habermas) che lamentano l’attuale declino dell’Ue sembrano idealizzarne il passato: l’Unione “democratica” di cui piangono la scomparsa non è mai esistita. La politica recente dell’Ue si limita al disperato tentativo di adattare l’Europa al nuovo capitalismo globale. La consueta critica mossa all’Ue dai liberali di sinistra – va tutto bene a parte il “deficit democratico” – tradisce la stessa ingenuità dei critici dei Paesi ex comunisti, che di base li sostenevano, lamentando soltanto l’assenza di democrazia: in entrambi i casi il “deficit democratico” faceva necessariamente parte della struttura globale.

Ovviamente, l’unica azione per contrastare il “deficit democratico” del capitalismo globale avrebbe dovuto avvenire per il tramite di un’entità trans-nazionale – non fu forse Kant a individuare, più di duecento anni fa, la necessità di un ordine giuridico trans-nazionale, fondato sull’ascesa della società globale? «Ora dal momento che grazie alla comunanza (più o meno stretta) tra i popoli della Terra estesasi ormai dappertutto si è giunti ad un punto tale che la violazione di un diritto perpetrata in un luogo della Terra è sentita in tutte le parti, ecco che l’idea di un diritto cosmopolitico non è più un modo fantastico, esagerato, di rappresentarsi il diritto». Questo tuttavia ci conduce alla “principale contraddizione” del Nuovo Ordine Mondiale, ossia l’impossibilità strutturale di individuare un ordine politico globale che sia conforme all’economia capitalista globale. E se per ragioni strutturali non potesse esistere una democrazia mondiale o un governo mondiale rappresentativo? Il problema strutturale (antinomia) del capitalismo globale consta nell’impossibilità (e al contempo, nella necessità) dell’esistenza di un ordine socio-politico ad esso conforme: l’economia di mercato globale non può essere organizzata direttamente come democrazia liberale globale con tanto di elezioni in tutto il mondo. In politica torna il “represso” dell’economia globale: ossessioni arcaiche, identità particolari sostanziali (etniche, religiose, culturali). Questa tensione definisce l’attuale paradosso: con la libera circolazione globale dei beni si scavano divari sempre più profondi nella sfera sociale. Mentre i beni circolano sempre più liberamente, nuovi muri sorgono a separare le persone.

Traduzione di Emilia Benghi

Sì, vi è da rimanere delusi per l’incapacità dei nostri rappresentanti di andare oltre gli ostacoli del pregiudizio; per l’incapacità di osare di sentirsi davvero liberi legislatori che rispondono alla richiesta di eguali diritti che viene dal paese. E vi è di che rammaricarsi che il Pd sia così miscellaneo sui valori fondamentali (una tara che si porta dietro fin dalla nascita) da essere incapace di approdare a una decisione unanime, dando l’impressione che si tratti di due partiti in uno più che di un partito con visioni plurali.

Il bisogno di bussare alla porta di Verdini è da solo una dichiarazione di impotenza e pochezza. E c’è di che inquietarsi per la massiccia e nemmeno velata interferenza del clero romano con le istituzioni dello Stato. Aveva visto giusto Antonio Gramsci quando scriveva che il problema della debolezza liberale del nostro paese sta nella presenza non tanto del cattolicesimo ma del Vaticano. La cattolicissima Irlanda è molto più libera nelle sue leggi della meno religiosa Italia. Il Vaticano ha un potere di veto che non deve essere sottovalutato mai. E per questo, avere una legge zoppa è un meno peggio. Ma sarebbe auspicabile non viverla come punto di arrivo e quindi come una sconfitta, ma invece trasformarla in un punto di partenza. Come punto di arrivo è semplicemente brutta e vergognosa. Ma ci sono buone ragioni per cercare di verderla come punto di partenza.

La prima ragione sta nella natura stessa dei diritti – che aprono molte più strade di quel che una timidissima legge non faccia apparire. Una volta aperta la porta nessuno, nemmeno i prelati e i loro rappresentanti nelle istituzioni dello Stato, potranno chiuderla. I diritti vengono a grappolo e la vita delle persone si imporrà. La forza del diritto sarà la forza della vita. Questa legge brutta e zoppa sulle unioni civili verrà usata subito (per esempio per risolvere il problema lasciato aperto delle adozioni) e subito mostretà la propria insufficienza, la necessità di modificarla. Le maggioranze in Parlamento non possono fermare il torrente della vita che segue la libera scelta delle persone. Il diritto è ben oltre questa legge e sfiderà questa legge. La quale quindi è solo un brutto e timidissimo primo passo, ma non può essere nè sarà l’ultimo.

La seconda ragione è più radicale e la si è toccata con mano nella discussione sulla maternità surrogata. La violenza della discussione alla quale abbiamo assistito ci deve far riflettere sull’opportunità che lo Stato non intervenga. E’ buona norma di un ragionevole liberalismo che quando si tratta di decisioni che coinvolgono valori e concezioni del bene è preferibile che la legge non intervenga fino a quando non si sia raggiunta una convergenza larga nella cultura morale della società. Ma fino a quando ci sono divisioni forti sui valori sarebbe meglio che la legge tacesse poichè non potrebbe evitare di essere ingiusta. Questo vale naturalmente per la maternità surrogata. Abbiamo già leggi che proteggono le persone e i minori dall’abuso, dalla mercificazione, dalla monetarizzazione – se non si dà reato o violazione dei diritti umani e delle norme che li proteggono, la legge dovrebbe tacere. Questo non può ovviamente valere per le unioni di coppia, poichè in questo caso l’esistenza dell’istituto del matrimonio rende fondamentale che la legge intervenga per regolamentarne l’estensione o la parificazione nei casi di unione tra non eterosessuali.

La terza ragione pertiene alla funzione liberatoria del diritto, ovvero alla ricchezza per tutti che il rispetto degli eguali diritti comporta e corporterà. La discussione al Senato ha mostrato l’assurdità di chi voleva servirsi della “fedeltà” per discriminare tra il “vero” matrimonio e le unione civili. Si pensava cioè di nobilitare il matrimonio degli eterossesuali attribuendo solo ad esso l’obbligo della fedeltà. Il paradosso è che la discussione ha dimostrato che sarebbe desiderabile che l’obbligo di fedeltà venisse a cadere anche per il matrimonio. L’esito di quella che è stata a tutti gli effetti un’intenzione discriminatoria si è rovesciato e ha mostrare quanto invadente e anacronistica e corcitiva sia la legge che regola il matrimonio degli eterosessuali. La maggioranza ha tutto da guardagnare dall’eguale diritto, dall’inclusione della minoranza. Le unioni civili tra persone dello stesso sesso possono costituire un arricchimento di libertà per tutti.

Queste ragioni delle implicazioni positive non rendono comunque buona una legge che non è buona. Mostrano tuttavia che da questo momento si può aprire un nuovo spazio di libertà – o meglio ancora, uno spazio alla contestazione e alla lotta per estendere e perfezionare il diritto all’eguaglianza che tutti devono avere di godere degli stessi diritti.

«Regeni sarebbe rimasto per una settimana nelle mani dei suoi sequestratori. Il movente del delitto è legato alla sua attività di ricercatore. L’appello dei genitori: “Verità per nostro figlio non sia soltanto uno slogan”».

«Regeni sarebbe rimasto per una settimana nelle mani dei suoi sequestratori. Il movente del delitto è legato alla sua attività di ricercatore. L’appello dei genitori: “Verità per nostro figlio non sia soltanto uno slogan”».

La Repubblica, 27 febbraio 2016

Poche carte. E molte, tragiche, conferme. L’inchiesta italiana sulla morte di Giulio Regeni continua a fare pochi passi in avanti, per colpa della scarsissima collaborazione delle autorità egiziane: nonostante gli annunci e i comunicati ufficiali, zero o quasi zero, è stato trasmesso in Italia o ai poliziotti e i carabinieri di Sco e Ros che da tre settimane sono al Cairo. Quelle poche novità che però arrivano non fanno altro che confermare l’impostazione iniziale dell’indagine, della quale Repubblica

in questi giorni ha dato conto: Regeni è stato ucciso da professionisti della tortura. Il movente dell’omicidio è da ricercarsi nel lavoro da ricercatore di Giulio: qualcuno dei suoi report, esemplari per metodo e contenuti, potrebbero essere finiti sui tavoli di qualche apparato di sicurezza. Certo è che Regeni non collaborava con i servizi – oltre alle smentite ufficiali della nostra intelligence nulla è stato trovato nel suo computer, al di fuori delle comunicazioni con i docenti e con i tutor – e che, visti gli esiti dell’autopsia che verranno consegnati ufficialmente la prossima settimana, probabilmente è stato scambiato per una spia.

Corriere della sera, 27 febbraio 2016

«Ai miei popoli». Così iniziavano i manifesti dell’imperatore absburgico e così iniziava pure quello con cui Francesco Giuseppe annunciava lo scoppio della Prima guerra mondiale che avrebbe dissolto il suo Impero.L’immagine dei «miei popoli» suggerisce un’atmosfera di concordia armoniosa, di nazionalità diverse pacificamente conviventi grazie al sentimento di appartenere a una compagine plurinazionale, garante delle singole culture.

Alcuni ora si stupiscono di vedere che, nella chiusura di frontiere e nella costruzione di steccati e reticolati per respingere le ondate di migranti, si distinguano per particolare zelo gli Stati nati dalla dissoluzione dell’impero absburgico, dall’Austria all’Ungheria alla Repubblica Ceca e a vari Stati balcanici. Ciò è doloroso, ma non è tanto strano. Anzitutto lo stesso impero absburgico, ex patria comune di molti di quei Paesi, era minato da quegli odi nazionali che divampavano all’ombra della sua grande idea sovranazionale, certamente foriera di civiltà ma talora contraddetta dalla sua stessa politica e alla fine stravolta dalla distruttiva e autodistruttiva esplosione dei vari nazionalismi, sempre più scatenati all’interno dello stesso impero come pressoché dovunque in Europa.

Le relazioni fra austriaci e ungheresi, nella Duplice monarchia austroungarica, ad esempio, erano tutt’altro che rosee. Una guerra doganale tra l’impero d’Austria e il regno d’Ungheria aveva indotto quest’ultimo a considerare e a risarcire come vittime di guerra commercianti ungheresi gravemente danneggiati dai dazi austriaci. I rapporti tra ungheresi e slovacchi e croati, italiani e sloveni, ruteni e polacchi erano spesso duramente conflittuali. In alcuni reggimenti ungheresi si brindò alla notizia dell’assassinio a Sarajevo di Francesco Ferdinando, perché quest’ultimo era fautore del trialismo ossia voleva dare ai diversi popoli slavi, numerosi nella compagine absburgica, una dignità e un potere pari a quelli degli ungheresi e degli austriaci. La Storia è ricca di contraddizioni: l’Austria, culla di un grande pensiero sovranazionale, è stata un fecondo vivaio del nazismo.

Inoltre quasi tutti i Paesi ex absburgici hanno vissuto molti decenni di giogo sovietico, che ha pesantemente influito sulla loro realtà e sulla loro identità e forse sono ancora troppo occupati a leccarsi quelle proprie ferite per poter aprirsi agli altri. Del resto altri Stati europei, che non hanno avuto quegli sconquassi, non si dimostrano certo più sensibili alle tragedie che arrivano alle nostre porte. Quelle frontiere chiuse, quei reticolati non si spiegano tanto col passato di chi li innalza, ma con la crescente e paurosa instabilità che sta cambiando il mondo in una misura apparentemente inarginabile e che sarà sempre più difficile fronteggiare umanamente. Il problema non è costituito dalle barbariche predicazioni di odio e di paura che si sentono spesso. Il fenomeno delle migrazioni sta diventando un processo mondiale che il nostro sistema di vita non è capace di ordinare. Quelle fiumane di gente sventurata che chiede solo di poter vivere potrebbero diventare così grandi da rendere oggettivamente difficile dar loro la possibilità di vivere. Forse quelle migrazioni sono l’avanguardia oscura di un grande e non lontano cambiamento simile alla fine del mondo antico, un cambiamento che non riusciamo a immaginare. I nuovi, arroganti e beoti padroni della terra si illudono che il loro dominio, i loro bottoni che spostano a piacere uomini, cose, ricchezza e povertà, sia destinato a durare in eterno. Esso potrebbe crollare come è crollata Babilonia e i migranti di oggi o meglio i loro prossimi discendenti si aggireranno fra le rovine della ricchezza tracotante e volatilizzata come un tempo i barbari fra le colonne e i templi abbandonati.

Sull'etichetta il furbacchione di Rignano scrive: "una svolta epocale per i diritti civili", ma nella bottiglia c'è una doppia discriminazione: le unioni omosessuali valgono meno di quelle etero sono rese piu difficili, i fig

Sull'etichetta il furbacchione di Rignano scrive: "una svolta epocale per i diritti civili", ma nella bottiglia c'è una doppia discriminazione: le unioni omosessuali valgono meno di quelle etero sono rese piu difficili, i fig

li di partner di precedenti unioni sono discriminati. Intervista di Silvia Truzzi Il Fatto quotidiano, ,26 febbraio 2016

Le parole del giorno sono “fedeltà” e “fiducia”: concetti che si potrebbero estendere anche alle promesse e ai valori sbandierati. Il professor Rodotà da poco ha pubblicato un saggio che s’intitola Diritto d’amore: gli abbiamo chiesto di cosa sono la spia forma e sostanza del pasticcio legislativo del ddl Cirinnà.

«La procedura – risponde – è un effetto dell’incapacità politica di gestire la situazione. Quando Renzi si è trovato di fronte a divisioni che mettevano in discussione punti essenziali della legge, non ha scelto la strada del confronto, ha pensato di aggirare il problema con il solito espediente procedurale: il supercanguro. Strumento che non era necessario visto che era caduta la maggioranza degli emendamenti: era possibile aprire una trattativa politica. Quando l’Unità pubblica l’sms di Airola alla Cirinnà dà la prova che si è cercato un accordo sottobanco».

La trattativa l’hanno fatta con l’Ncd, un partito che ha più ministri che elettori.

«E così si è arrivati alla mozione di fiducia. Molti del Pd hanno ammesso l’inadeguatezza della gestione politica, per non aprire la questione con i cattodem. Il M5s ha chiesto perché non c’è stato un incontro ufficiale con i capigruppo. Semplice: per non svelare le divisioni interne».

La stepchild adoption era una fattispecie circoscritta. Ma l’hanno fatta passare come l’anticamera delle adozioni gay tout court.