«Sinistra. L’arma pedagogica è spuntata. Più proficuo rivolgersi alle centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati. Come agli albori del socialismo europeo».

«Sinistra. L’arma pedagogica è spuntata. Più proficuo rivolgersi alle centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati. Come agli albori del socialismo europeo». Il manifesto

, 24 giugno 2016 con postilla

I risultati elettorali impongono alle forze di sinistra una riflessione critica non facile e che proseguirà nei prossimi mesi. Da anni si lavora per la costituzione di un nuovo soggetto politico di sinistra capace di colmare il vuoto che separa milioni di persone dai partiti di governo. Un vuoto che si esprime sia in un astensionismo crescente ad ogni tornata elettorale sia in un disorientamento nelle scelte da compiere.

Al fondo c’è un malessere sociale diffuso in ampi strati della popolazione ma che sembra non trovare sbocco in un progetto di trasformazione sociale e politica in grado di interpretarlo adeguatamente. Il fenomeno non riguarda solo l’Italia, ma anche altri paesi. E per trovare elementi di spiegazione utili occorre risalire alla fine degli anni ’90 ed alla rottura che allora si consumò con quel che restava del riformismo e della tradizione socialdemocratica europea.

La frattura si espresse nella «terza via» teorizzata da Tony Blair, nel «nuovo centro» proposto da Gerhard Schröder, contrassegnò i ripiegamenti dei socialisti francesi e provocò la crisi del secondo centro-sinistra in Italia.

Nell’ultimo decennio l’ulteriore rafforzamento e concentrazione del sistema di potere dominante ha imposto un appiattimento ancor maggiore degli equilibri politici. I governi di coalizione o di pseudo-alternanza in vari paesi europei hanno accentuato il vuoto di proposte politiche alternative. Si aggiungano politiche di rigore a senso unico, flessibilità del lavoro, tagli alle spese sociali predicate dall’Unione europea e diligentemente adottate dai governi degli stati membri, e ci si renderà ragione di quella sorta d’ingabbiamento politico dal quale sembra difficile uscire.

Occorre chiedersi se sia sufficiente che un raggruppamento politico elabori un programma di cambiamento, per quanto articolato e corrispondente a bisogni reali, e lo propagandi diffusamente per far convergere su di esso un ampio consenso da tradurre in voti e, per questa via, modificare l’assetto politico. L’esperienza dimostra che programmi del genere possono risultare inefficaci.

In altri termini, non si può pensare di svolgere un’azione politica efficace per via “pedagogica”. Quando si è davanti a vasti strati di popolazione che, già di per sé passivi, sono sfiduciati e distaccati, gli appelli all’impegno politico sono destinati a cadere nel vuoto. La strada da percorrere sembra piuttosto quella di far riferimento a quei settori della popolazione che sono politicamente attivi e in movimento.

Basta ricordare come sono nati i sindacati di massa e i primi partiti socialisti nell’Europa di fine Ottocento. Da tempo esistevano gruppi socialisti di varie tendenze, ma la loro azione a lungo ebbe un seguito assai limitato. Però quando masse di operai e contadini, colpiti dai duri effetti della seconda rivoluzione industriale e dalla più decisa trasformazione capitalistica delle campagne furono costretti ad auto-organizzarsi per difendersi e resistere, allora e solo allora alcuni gruppi socialisti riuscirono a collegarsi con lavoratrici e lavoratori che erano già in movimento.

L’insegnamento che viene da quella e da altre fondamentali tappe della storia del socialismo in Europa consiste appunto nel fatto che gruppi, o «avanguardie», promotori di mutamenti sociali e politici hanno raggiunto dimensioni di massa quando sono riusciti a interpretare bisogni e rivendicazioni espressi da movimenti in essere.

Anche oggi la sinistra europea deve cercare la connessione con soggetti sociali già attivi. Basta guardarsi intorno. In Italia, come in altri paesi, vi sono centinaia di associazioni e movimenti auto-organizzati che si battono per vari obiettivi politici e sociali. Si va dalla difesa dei diritti umani alla salvaguardia dell’ambiente, dalla lotta contro le discriminazioni di genere a quella contro la precarietà del lavoro, dai movimenti in difesa della scuola pubblica a quelli contro i tagli alla sanità. Le numerose lotte per i diritti dei lavoratori non di rado si sono consolidate in organizzazioni durevoli che si affiancano o competono con l’azione dei sindacati tradizionali.

Sempre più numerose e di varia ispirazione sono le associazioni che si mobilitano in difesa dei diritti degli immigrati e per politiche di accoglienza. Altrettanto significativo è l’impegno di quanti militano in associazioni pacifiste, per debellare fame e malattie endemiche nei paesi più poveri. O nelle organizzazioni in difesa dei beni comuni o della stessa Costituzione.

Molte di queste organizzazioni svolgono la loro azione in modo implicitamente o esplicitamente alternativo alla mappa degli interessi, poteri e politiche dominanti. Con tratti d’unione potenziali o in atto tra i diversi movimenti. Realtà testimoniata anche dal fatto che molte persone militano in più movimenti e organizzazioni di questo tipo. D’altra parte, non c’è dubbio che le rivendicazioni e gli obiettivi perseguiti attingono a livelli di consapevolezza politica decisamente alti. Né si può trascurare minimamente il fatto che molte di queste organizzazioni hanno carattere internazionale o si collegano ad omologhe attive in altri paesi. È a questi movimenti che occorre guardare. È con essi che si può e si deve cercare la saldatura comprendendone la maieutica e le nuove forme di espressione politica.

In che modo è avvenuto il coagulo di movimenti come gli Indignados spagnoli poi sfociati nella formazione di Podemos? Come è lievitato il movimento di Occupy Wall Street e come si è intrecciato ad altri fino a costituire la base più attiva dell’elettorato di Bernie Sanders nelle primarie americane? E da dove nasce la forza insospettata e irriducibile del movimento di protesta contro la Loi Travail in Francia? Perché nulla di simile si è verificato nel contrastare il Jobs Act italiano, che pure è decisamente peggiore?

Auto-organizzazione, trasversalità, maieutica dei movimenti ci sembrano elementi da cui non si può prescindere se si vogliono innescare processi di trasformazione in una società in cui i vincoli sembrano prevalere sulle possibilità.

postilla

La metà degli italiani (tra astenuti e voti M5S) ha votato contro il sistema e gli uomini che si riallacciano alle sigle della sinistra novecentesxa. Non è forse arrivato il momenti di abbandonare tutte le croste del passato per cercarne l'anima, e ritrovarla in un nuovo modo di fare politica? Per esempio, Podemos

.

.

La Repubblica, 24 giugno 2016 (c.m.c.)

Valutando i risultati dei ballottaggi, Matteo Renzi ha voluto subito sottolineare che la capacità attrattiva dell’M5S dipendeva dal fatto che era stato percepito come soggetto del “cambiamento”. Ed ha aggiunto che da questo portava con sé la conclusione che il governo doveva insistere con ancor maggiore determinazione sulla strada delle “riforme”.

Ma proprio le parole adoperate per una diagnosi così sbrigativa mostrano gli equivoci politici che la caratterizzano e l’intenzione di sfuggire alle domande più stringenti che le elezioni hanno proposto.

Non si può certo dimenticare il fatto che il Presidente del Consiglio ha sempre insistito in maniera martellante proprio sul cambiamento che il suo governo avrebbe già determinato in tutte le materie più significative.

Perché l’opinione pubblica non ha dato rilievo a questo fatto proprio nel momento in cui il governo si presentava al giudizio dei cittadini? Non credo che ci si possa rifugiare nell’argomento del difetto di comunicazione, visto che proprio la comunicazione ha costituito l’ossessione di Renzi, sì che si potrebbe, se mai, addirittura azzardare l’ipotesi che la sua presenza in ogni luogo e in ogni tempo, il suo tono perennemente assertivo abbiano provocato una reazione di rigetto da parte degli elettori.

Se, però, si ragiona seriamente sull’accoppiata “cambiamento”/” riforme”, diventa più aderente alla realtà la conclusione che vede nel voto amministrativo il rifiuto del cambiamento incarnato dalle politiche governative. Due cambiamenti a confronto, dunque, uno dei quali prospetta un cambio di passo.

Non facile, perché la dimensione locale non rende agevole la messa a punto di politiche che abbiano in qualche modo un significato alternativo rispetto a quelle governative. Ma pure con gli interventi consentiti dalle specifiche competenze dei comuni è ben possibile dare concreti e visibili segnali di un diverso modo di selezionare le domande sociali, di determinare priorità corrispondenti agli interessi e ai bisogni che sono state rese visibili dal voto.

Due sono le dimensioni da prendere in considerazione. Riferimenti come quelli alla trasparenza, alla partecipazione, alla legalità dell’agire pubblico hanno trovato un denominatore comune nel rifiuto di ogni logica oligarchica, che non è solo un retaggio del passato, ma il tratto caratteristico del modo in cui si sono venuti organizzando i partiti. Qui si coglie la spinta a ripensare le forme del rapporto tra i cittadini e la politica, anzi la stessa cultura politica.

Non è una esigenza astratta. Le oligarchie producono un duplice effetto di esclusione — delle persone legittimate ad aver voce effettiva nella politica e delle domande sociali da prendere in considerazione.

Le riforme del governo Renzi sono profondamente segnate da questo duplice limite, del quale le persone hanno potuto direttamente misurare il peso considerando la subordinazione dei loro diritti sociali al primato attribuito al calcolo economico. Di questo, di un nuovo protagonismo delle persone e dei loro diritti hanno cominciato a rendersi conto diversi tra i commentatori dei risultati elettorali, con riferimenti e parole che, come eguaglianza e solidarietà, rinviano a una diversa idea di società.

Anzi, mostrano come la certificata morte della distinzione tra destra e sinistra abbia avuto come esito politico una ideologizzazione ben orientata, che ha attribuito alla logica di mercato le sembianze di un invincibile diritto naturale. Sottolineare questo dato di realtà non significa invocare uno sguardo rivolto al passato, il recupero di vecchie categorie. Pone la ben diversa questione di costruire il futuro secondo principi e diritti nei quali ci si possa comunemente riconoscere.

Poiché un altro dei luoghi comuni che hanno afflitto, e ancora affliggono, la discussione italiana, è rappresentato da una contrapposizione schematica tra conservatori e innovatori, bisogna pur ricordare che non basta proporre un qualsiasi cambiamento per essere automaticamente ascritti alla benemerita categoria degli innovatori. È indispensabile individuare i criteri necessari per valutare la compatibilità del cambiamento con libertà e democrazia. Non vi è dubbio che, altrimenti, dovremmo attribuire a Donald Trump la medaglia dell’innovatore.

I risultati elettorali dovrebbero spingere a una riflessione in questa direzione, non solo per ricondurre alla rilevanza dei criteri costituzionali le politiche di riforma di nuovo promesse, ma per valutarne l’effettivo carattere innovativo. Proprio considerando i valori di riferimento, ben può dirsi che in Italia (e non solo) si sia venuto costituendo un blocco sociale fondato sul primato di interessi e ceti che concretamente revocano indubbio la rilevanza primaria di eguaglianza e solidarietà.

Una politica così fatta assume le sembianze della restaurazione, e non può essere definita che conservatrice. A questa conclusione, consapevoli o no, giungono molti commentatori di questi giorni che insistono sui guasti drammatici della diseguaglianza, senza dire una parola sul fatto che questa diseguaglianza non nasce da dinamiche incontrollabili, ma è l’effetto di politiche deliberate, perseguite con determinazione pari all’arroganza.

Poiché, tuttavia, il perno di una rinnovata stagione di riforme è, per quasi quotidiana insistenza del Presidente del Consiglio, quella legata alla riforma costituzionale, anche questa deve essere valutata considerando i criteri che i risultati elettorali suggeriscono.

La confusione è massima, perché la debolezza culturale del ristrettissimo ceto di governo ha messo spietatamente in luce l’uso strumentale delle istituzioni. Dopo aver personalizzato al massimo la campagna referendaria, ora Matteo Renzi sembra incline a seguire altre strade, non perché si sia reso conto degli effetti distorsivi della trasformazione di un referendum in plebiscito (altro palese segnale conservatore), ma per una convenienza elettorale che non può distogliere da una valutazione nel merito della riforma e della sua innegabile connessione con la legge elettorale.

Proprio l’invocata discussione sul merito si sta rivelando impietosa. Ricordo, da ultimo, l’analisi di Ugo De Siervo, che non mostra soltanto con chiarezza come la sbandierata semplificazione del procedimento legislativo sia contraddetta dalla farraginosità delle procedure previste, ma sottolinea anche l’alterazione di delicati equilibri e prerogative costituzionali.

Vengono pure rafforzati i meccanismi di esclusione, come accade con l’eccessivo accentramento delle competenze statali rispetto a quelle delle regioni, che evoca la riduzione della rappresentanza dei cittadini prevista dall’Italicum (ancora un tratto conservatore). Proprio l’analisi puntuale, di dettaglio, fa così emergere “gravi rischi di un complessivo peggioramento della nostra democrazia”.

Questo è il contesto nel quale si svolgeranno le discussioni dei prossimi mesi. I risultati elettorali lo hanno reso più chiaro, hanno individuato poteri e responsabilità delle diverse forze politiche, che devono esser ben consapevoli anche della necessità di non farsi incantare da un altro argomento che viene speso nella discussione pubblica, secondo il quale, poiché non si toccano formalmente articoli del prima parte delle Costituzione, i principi e diritti lì considerati non correrebbero rischi.

Non è così. Poiché la garanzia dei diritti è affidata alle leggi, nel momento in cui in cui queste vengono variamente manipolate, la soglia di quelle garanzie si abbassa. La discussione dei dettagli della riforma si fa giustamente impietosa, non può dar spazio a convenienze di breve periodo. Se si incrina il patto fondamentale tra i cittadini, la convivenza civile, la buona politica, il reciproco riconoscimento tra i cittadini diventano sempre più difficili.

La Gran Bretagna esce dall’Unione europea. Oltre 17 milioni di sudditi di sua maestà (51,89%) hanno votato a favore del Brexit.

Il manifesto, 24 giugno 2016 (m.p.r.)

Remain: 16.141.241 (48.11%)

Leave: 17.410.742 (51.89%)

Affluenza molto alta al referendum (72,2%), che dopo i conteggi della notte ha consegnato un verdetto storico, che ora quasi sicuramente scatenerà un effetto domino per tutto il continente. Diverse forze anti-europeiste infatti hanno già chiesto il referendum sull’Unione.

Sterlina ai minimi storici, crollo delle borse mondiali. La Banca d’Inghilterra assicura che prenderà “tutti i passi necessari per la stabilità finanziaria e monetaria”.

Il leader dell’Ukip, Nigel Farage, ha chiesto le dimissioni del premier David Cameron: «E’ il nostro giorno dell’indipendenza, una vittoria della gente vera, una vittoria della gente ordinaria, una vittoria della gente per bene».

Preoccupazioni anche per la tenuta del Regno Unito, visto che Scozia e Irlanda del Nord hanno votato massicciamente a favore dell’adesione all’Europa. Lo Scottish National Party (Snp) si prepara in ogni caso a chiedere a Westminster di partecipare al negoziato tra Regno Unito e Ue per il ritiro. E’ altamente probabile che contestualmente sarà richiesta la possibilità di un secondo referendum limitato alla sola Scozia. Alex Salmond (Snp): «L’esito del referendum cambia completamente tutto il contesto dell’indipendenza scozzese».

Secondo i trattati l’uscita di Londra andrà ora negoziata con l’Ue ma la trattativa e l’uscita definitiva dovrebbe concludersi entro due anni (salvo proroghe).

Non è escluso che in questo lungo processo di uscita, la Scozia scelga di tenere un nuovo referendum definitivo sulla permanenza o no nell’Ue a differenza del Regno Unito.

Critiche all’interno del Labour anche per il leader Jeremy Corbyn, a favore del Remain. Il Guardian parla di manovre rapidissime dietro le quinte per votare la sfiducia al segretario e costringerlo alle dimissioni.

Previste per la mattinata riunioni in tutte le cancellerie del mondo.

Rinviata a data da destinarsi la direzione del Partito democratico che era stata convocata per oggi dopo la sconfitta alle elezioni comunali.

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Situazioni della Presidenza del Consiglio una riunione convocata da Matteo Renzi. Alla riunione hanno partecipato il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, il Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti (servizi segreti) e il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

Alle 11.30 conferenza stampa a Parigi di Marine Le Pen (in Francia le presidenziali si terranno l’anno prossimo). La leader del Fronte Nazionale ha già chiesto l’indizione di un identico referendum in Francia e in tutti i paesi Ue che lo vorranno.

Il premier belga Charles Michel ha chiesto la convocazione immediata di un vertice europeo senza la presenza inglese.

Le tre istituzioni che guidano l’Europa (il premier olandese Rutte come presidente di turno, Juncker per la Commissione, Tusk per il Consiglio) si riuniranno oggi alle 10.30.

Convocato nel pomeriggio in Lussemburgo un vertice di tutti i ministri degli Esteri europei.

Nel suo discorso alla nazione, in diretta televisiva (alle 9.20 ora italiana, le 8,20 a Londra), il premier David Cameron ha detto che Galles, Scozia e Irlanda del Nord saranno coinvolte nei negoziati con Bruxelles.

Cameron si dimette da primo ministro e affida al congresso del Partito Conservatore di ottobre la scelta di individuare il suo successore, continuerà dunque a governare per i prossimi tre mesi.

Articoli di Beppe Severgnini, Andrea Cerretelli, Francesco Merlo, Ivo Caizzi, Gianni De Fraja. Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 OreLavoce.info, 24 giugno 2016 (m.p.r.)

Corriere della Sera

La SCELTA PEGGIORE

PAGHEREMO TUTTI

di Beppe Severgnini

Phileas Fogg, qui dentro, fece una scommessa da ventimila sterline: avrebbe compiuto il giro del mondo in ottanta giorni. Ai membri del Reform Club, riuniti nello stesso luogo, ieri sera ne avevo suggerita un’altra: se la Gran Bretagna uscirà dall’Unione Europea se ne pentirà, anche prima di ottanta giorni. E la posta in gioco, stavolta, è ben più alta. È accaduto. Leave (lasciare la UE) ha ottenuto il risultato che pochi aspettavano e molti temevano. Little England batte Gran Bretagna. Gli inglesi scappano, e non succede spesso. Il Regno Unito non è più una grande potenza: è una media potenza che sa fare alcune cose molto bene (parlare inglese, vendere servizi, andar per mare, coltivare l’arte, esportare musica e calcio). I problemi del pianeta sono troppo vasti e complessi – le migrazioni e i conflitti, gli accordi commerciali e la finanza globale – perché le democrazie europee li affrontino in ordine sparso. Gli inglesi, da soli, non ce la possono fare. Avrei voluto gridarle, queste cose: ma le regole del club lo impediscono.

Sono membro del Reform da trent’anni: è la mia casa londinese (dopo averci vissuto, non ho mai dormito in un albergo in questa città). Ed è importante trovarsi a casa quando i proprietari prendono decisioni fondamentali per la loro vita. E la nostra, in questo caso.

Il referendum britannico sull’Europa era storico: per una volta, l’aggettivo non è abusato. E il Reform Club ha dimestichezza con la storia. Come gli inglesi, del resto, che la masticano con una passione sconosciuta ad altri popoli (e non usano rimuoverla, anche quando provoca imbarazzo).

Il club ha aperto le porte centottanta anni fa, nel 1836. Esattamente dov’è oggi: 104 Pall Mall, dentro un edificio modellato su Palazzo Farnese a Roma. L’architetto, Sir Charles Barry, non voleva copertura sull’atrio centrale, come nel modello originale. Poi è stato convinto che il clima di Londra non era il clima di Roma, e ha aggiunto una cupola di vetro.

Eravamo in tanti là sotto, la notte scorsa. Un salone dove sono passati Disraeli e Gladstone, Lloyd George e un giovane, iracondo Churchill. Tutti ad aspettare, con un bicchiere in mano e un po’ di preoccupazione nello sguardo.

Per la Referendum Evening — è solo la terza consultazione nella storia del Regno Unito — il club aveva piazzato grandi televisori all’ingresso, esteso l’orario della Coffee Room (il ristorante, non servono il caffè) e tenuto aperta la Smoking Room (la sala di lettura, dove non si può fumare). Noi ci siamo chiusi a scrivere nella Study Room dove c’era poco da studiare, ormai: bisognava solo aspettare i risultati finali, che sono arrivati all’alba.

Nella Study Room, verso le 20, sono entrati un australiano, una sudafricana, un inglese. Ha detto il primo: «Io spero fortemente che rimangano! Perché la permanenza del Regno Unito è fondamentale per l’Europa, l’Europa è fondamentale per la pace del mondo, e l’Australia fa parte del mondo. Lo sa anche lui, questo pom (inglese)!». Avremmo dovuto dirgli: illuso! Ma non l’abbiamo fatto.

Un socio, esperto di statistica, verso le 21 si è alzato e tutti hanno taciuto per ascoltarlo: «Otto sondaggi su dieci per Remain», afferma sicuro. Ha detto un altro, verso le 22: «Vengo da Downing Street: Remain chiuderà al 58%». Un terzo, poco dopo: «Secondo me si resta in Europa, ma con una percentuale più bassa: 52%». Un quarto, intorno a mezzanotte: «Stasera decideremo che tipo di nazione vogliamo essere».

Ora lo sappiamo: una nazione che ha scelto il passato, 52% contro 48%. Speriamo non debba pentirsene.

Il barista, ieri sera, aveva preparato due cocktail: Remain (Prosecco, Schnapp, Pesca) e Leave (Prosecco, Blue Curaçao, Arancia). Diceva di vendere più il primo, ma a un certo punto — mentre l’atrio, lentamente, si svuotava — ha chiuso bottega.

I dipinti, dentro le cornici dorate, la notte scorsa hanno assistito a uno spettacolo inconsueto: il Regno Unito ha deciso il suo destino in modo emotivo, e non l’aveva mai fatto. Chissà cos’avrebbero votato Charles Dickens, William Makepeace Thackeray e Arthur Conan Doyle — tutti, in passato, membri del Reform Club. I primi due avevano i titoli giusti per l’occasione: Grandi speranze (da una parte e dall’altra) e La fiera delle vanità (non si spiegherebbe la trasformazione di Boris Johnson da europeista convinto a leader della Brexit). In quanto a Conan Doyle, avrebbe potuto affidare a Sherlock Holmes un’indagine affascinante: cos’è venuto in mente a David Cameron di indire un referendum su un tema tanto complesso e così facile da strumentalizzare?

La campagna prima del voto è stata perfida e, quel che è peggio, superficiale. I paladini del Leave hanno puntato sulla paura dell’immigrazione, senza considerare i fatti. La Gran Bretagna vive — letteralmente — sugli immigrati: dai medici agli infermieri, dai camerieri ai calciatori, dagli autisti ai dentisti. Anche i sostenitori del Remain hanno provato a spaventare i cittadini. Non hanno detto che l’Unione Europea fosse meglio; hanno ripetuto, allo sfinimento, che uscirne era peggio. Solo l’omicidio della parlamentare laburista Jo Cox ha scosso le coscienze. Ma non ha cambiato il risultato.

Il Reform Club non si schiera e non rappresenta un campione statistico; ma l’impressione è che, tra i soci inglesi, sette su dieci abbiano votato per restare nell’Unione. I Brexiteers, però, si sono fatti sentire. I nomi non sono consentiti: ma uno di loro, con un incarico di partito, ha provocato un certo sconquasso quando cercato di coinvolgere il club nella sua crociata pro-Leave.

Una posizione che sembra poco congeniale allo spirito di questo posto. Il Reform Club prende infatti il nome dal Reform Act del 1832, che modificava il sistema elettorale e allargava il diritto di voto alla borghesia. E’ stato, nel corso del XIX secolo, il club liberale di Londra, «noto per lo spirito radicale e progressista». E’ rimasto tale nel XX secolo. E’ stato il primo ad ammettere le donne come soci, nel 1981; a concentrarsi sulla qualità della cucina; e a fornire stanze da letto per i soci venuti da lontano (ora ne ha 48, di cui 26 con bagno). Ancora oggi, al momento dell’adesione, i membri devono sottoscrivere un’adesione ai principi liberali. Quando firmò anche un consigliere dell’Ambasciata Sovietica, negli anni Ottanta, in molti si chiesero se fosse sincero.

Mentre la luce torna sugli Waterloo Gardens, i liberali e i progressisti insonni del Reform Club hanno qualcosa da festeggiare? Non sembra proprio. Il Regno Unito scappa, e non l’ha mai fatto. E’ uscito dal club sbattendo la porta: e non si fa.

La Repubblica

ESSERE O NON ESSERE UN'ISOLA

di Francesco Merlo

«Dai prati ai corgi della Regina, i britannici restano un’umanità speciale perché anfibia. E il voto sulla loro identità rilancia il Regno Unito come luogo della libertà»

Mia moglie è inglese e ho due figli che hanno votato “Remain” «per non cacciare papà di casa», che è la formula scherzosa che riassume bene l’idea del mare aperto, del bisogno d’Europa intesa però come mondo. E tuttavia mia moglie ha zie e cugini che hanno votato “Leave” per la stessa identica ragione: «Perché l’Europa ci allontana dal mondo». Non sono gli estremisti della paura, non sono i populisti, non sono i nativisti alla Nigel Farage né gli eccentrici alla Boris Johnson, ma sono persone colte e intelligenti che hanno vissuto in Svizzera, in Francia, in Nuova Zelanda. Gli uni e gli altri, quelli che hanno votato “Remain” e quelli che hanno votato “Leave”, credono nella europeità dell’open sea di Winston Churchill, nella sua difformità rispetto ai progetti, ai sogni e qualche volta anche ai deliri franco-tedeschi, perché credono - scrive Shakespeare nel Riccardo II - in «questa isola di maestà, questa dimora di Marte, questo nuovo Eden e Paradiso Terrestre… questa pietra preziosa incastonata nel mare d’argento che la difende contro l’invidia di paesi meno felici come un muro e un fossato difendono una casa».

È questa l‘insularità degli inglesi che non sarà mai addomesticata né da un Parlamento sovranazionale e neppure da Internet. Ed è un’insularità tutta racchiusa nella sfumatura negativa con cui gli inglesi pronunziano l’aggettivo continental, una vaga ironia che esprime estraneità e commiserazione. Continental è il breakfast che non sa di niente, è il vino, è la terrazza, è lo snob pacchiano, è salutarsi baciandosi sulle guance, è la precedenza a destra, è parlare con le mani, è la lingua inglese inevitabilmente masticata, è il barocco di chi mette più di quel che serve: «The French are glad to die for love» (i francesi sono felici di morire per amore) cantava Marylin e subito aggiungeva che il baciamano è «quite continental», molto continentale. Quando il 6 maggio del 1994 la Regina Elisabetta e il presidente Mitterrand inaugurarono l’Eurotunnel sotto la Manica un titolo spiritoso del Times riassunse così la paura dell’omologazione: «Mamma mia che puzza d’aglio».

Anche l’odore dell’isola - che è il luogo senza storia che dà origine alla storia - è speciale perché è unico. Ed è inutile contrapporre all’aglio del continente l’insularità fritta dei fish and chips mischiati al legno umido dei Piers, dei moli, e delle pietre bagnate da un mare sempre agitato. E c’è pure l’afrore di stalla dei garzoni che ravviva lo spirito di Lady Chatterley, l’odore del cavallo che è ancora l’odore tipico dell’Inghilterra, quello che diventa americano in Martin Eden, l’odore della fatica «dei bifolchi e dei facchini, dei sobborghi sozzi, puzza di verdure andate a male: quelle patate stanno marcendo, annusale, maledizione, annusale».

La ur-Pflanze, la pianta originaria che Goethe cercava nelle isole, secondo gli inglesi è la rosa d’Inghilterra, “lo splendido odore” con cui si apre Il ritratto di Dorian Gray, la rosa bianca di York fusa con quella rossa di Lancaster, la rosa dei Tudor a cui si aggiunge «l’effluvio greve dei lillà e la fragranza più delicata dei cespugli dell’eglantina, i fiori del citiso, dorati e dolci come il miele…». In realtà anche il giardino inglese è nato come un opt-out, direbbe l’europeista con moderazione David Cameron, come un’opzione di uscita, qualche secolo prima che da Schengen e dalla moneta unica, dall’eccesso di geometria dei giardini continentali all’italiana e alla francese: il prato rasato, ma libero, contro la burocrazia di Bruxelles che imprigiona la bellezza negli arabeschi cromatici.

Il punto è che la Gran Bretagna deve, comunque, rimanere isola perché è il luogo che sta fuori dal tempo e dallo spazio, o forse è il punto in cui spazio e tempo si incontrano, un punto senza svolgimento dove tutto si conserva e dove le modificazioni, impercettibili, durano millenni. L’odore del giardino inglese di cui parla Oscar Wilde è in realtà una leggenda della botanica. E il Corgi, il famoso cane britannico che la Regina alleva, protegge e seppellisce nel castello di Balmoral, il Pem- broke Welsh Corgi che - scrisse spiritosamente il Guardian - «forse the Queen ama più del principe Filippo, dei suoi figli e dei suoi nipoti», piccolo, goffo, gambe troppo corte e testa volpina, è così strano che forse davvero è l’ur-Hund, il cane originario, il quale somiglia a tutti i cani ma non è un cane.

Nelle isole, e tanto più in Gran Bretagna che è l’isola che non è stata mai invasa, tutte le forme portano tracce di antichità, sono come le ombre della caverna di Platone, e anche gli uomini e le donne sono prototipi e stereotipi di razze dimenticate o superate, con quel tanto di selvatico che affascina i cercatori di sensazioni forti, profonde e sensuali, come quando si addenta una pork pie o come quando il corpo acerbo, forte e nudo di Lady Godiva cavalcava per le vie di Coventry accecando tutti i giovani (tutti i Tom) di Inghilterra. Nell’opera di Mascagni, Lady Godiva è una vittima, nei versi di Bukowski è invece la fonte di ogni ispirazione artistica: «Una poesia è una città dove Dio cavalca nudo per le strade come Lady Godiva».

Dunque il codice mentale dell’inglese è come il Corgi della regina, inattuale e perciò dirompente, sorprendente e scandaloso. Quella isolana è infatti un’umanità speciale perché anfibia: cool, calm and collected (fresca, calma, composta) come la terra saggia e buona del Kent, e al tempo stesso rough, stormy, unruly (agitata, tempestosa, e indomabile) come il mare sconfinato della Land’s End, la punta Ovest della Cornovaglia. Aspettando il D-Day Churchill disse a De Gaulle: «Ogni volta che l’Inghilterra dovrà scegliere tra l’Europa e il mare aperto, sceglierà sempre the open sea. E ogni volta che io dovrò scegliere tra te e Roosevelt, io sempre sceglierò Roosevelt».

E qui si capisce bene come l’insularità possa diventare, anche senza la demagogia di un referendum, libertà o reclusione, che sono gli opposti simbolici di ogni isola del mondo. Nel 1969 tutti i ragazzi della terra si radunarono e si riconobbero nell’isola di Wight, nel Sud dell’Inghilterra: la libertà dell’isolacontro i doveri, gli obblighi e le convezioni del continente. Ma l’isola è anche la punizione dell’uomo: Napoleone morì a Sant’Elena; a Ventotene fu fiaccata la dignità di Giorgio Amendola, Altiero Spinelli, Sandro Pertini, Ernesto Rossi…; Paul Gauguin mise in salvo nelle isole Marchesi la fantasia e i colori aggrediti dal grigio fumo della nebbia e delle ciminiere dell’Ottocento europeo. Alcatraz è il contrario di Mikonos, Guantanamo è il contrario della Key West di Hemingway. E però sempre i contrari sono complici. Ed è infatti questa doppia faccia della separatezza insulare a rendere gli inglesi così aperti e al tempo stesso così chiusi: l’isola è il mondo, è il luogo di ogni utopia (Thomas More), ma è anche il piccolo posto segreto dove si conserva la ricchezza, l’altrove dei dobloni che confortano il grigio continente, “l’Isola del Tesoro” come fierezza di essere diversi, necessari al mondo proprio perché unici e migliori, come vuole il paradosso di quel poeta veneziano, Mario Stefani, che scrisse un libro intitolato: Se Venezia non avesse il ponte, l’Europa sarebbe un’isola.

Chiuso il referendum, stamani ogni inglese che si è guardato allo specchio si è comunque ritrovato più orgogliosamente inglese. Al di là del risultato, infatti, il rito del voto sull’identità ha rilanciato l’Inghilterra che celebra in se stessa l’isola-mare come il luogo della libertà e della civiltà occidentali, l’unico spazio d’Europa davvero transnazionale, il fuori mano e l’eccezione assunte come forza. È l’Inghilterra che ogni anno a Portsmouth rende onore alla Victory di Nelson rispettata come una chiesa. Gli inglesi credono infatti nel mare aperto, che è la sostanza della loro storia, e hanno in Nelson il vero eroe nazionale, il piccolo ammiraglio il cui cadavere fu conservato dentro un barile di brandy, l’uomo con un braccio solo, cieco da un occhio, goffo sulla terra e bellissimo in acqua, maldestro, imbranato e isterico in porto, ma intelligentissimo sulla nave che è sempre inglese perché è l’isola che va per isole, governata da un comandate che ne traccia la rotta e non può mai abbandonarla. La nave, dove libertà e reclusione coincidono perfettamente, è il luogo in cui l’inglese si illude di sentirsi più vicino alla propria origine. Scrisse Stevenson: «Noi inglesi abbiamo la pretesa che il mare sia inglese. Anche sotto i cannoni e negli spazi più ostili delle nazioni straniere e lontane, sul mare siamo in patria. È il cimitero dove i nostri avi riposano aspettando le trombe del giudizio universale, il nostro accesso al mondo e il nostro baluardo».

Ci voleva davvero un referendum, così terribile e appassionato, perché l’Inghilterra tornasse a proporsi come laboratorio dell’Occidente, lo scrigno dei suoi valori, la banca delle risorse del navigatore cosmico, dell’isolano primordiale che è l’uomo del futuro, dell’inglese come pirata d’Europa. È infatti l’insularità che ha trasformato la pirateria in civiltà. Il pirata, senza l’isola che gli è solidale, non sarebbe mai esistito e mai potrebbe esistere. Il pirata e l’isola sono come l’astronauta e le stelle.

Il Sole 24 Ore

BREXIT,

LA CATTIVA COSCIENZA DELL'EUROPA

di Adriana Cerretelli

Fallimento della Ced, la Comunità di euro-difesa, affondata nel 1954 dall’Assemblea nazionale francese. Nove anni dopo, politica della sedia vuota: il generale De Gaulle blocca per 7 mesi il mercato comune per ritorsione contro partner troppo ansiosi di integrazione, troppo poco leali alla sua Europa delle patrie, alla fine garantita dal compromesso di Lussemburgo, lo scudo a difesa degli interessi nazionali.

«I want my money back»: da poco premier Margaret Thatcher, che pure nel referendum inglese del ’75 si era battuta per il “Remain”, apre un conflitto che bloccherà per 4 anni la vita comunitaria, fino a quando non otterrà soddisfazione sul taglio del contributo britannico all’euro-bilancio.

Fine anni ’80, caduta del Muro di Berlino, riunificazione tedesca prima ed europea 15 anni dopo: bagno improvviso di nuovo disorientamento e antiche paure, conclusosi però con il balzo in avanti verso il mercato e la moneta unica.

Poi, è storia recente, otto anni di crisi finanziaria, la peggior recessione dal dopoguerra, disoccupati alle stelle, euro in bilico sull’abisso non solo greco, il salvataggio di Mario Draghi ma quasi tutti i problemi restano ancora irrisolti.

Ne ha vissute di crisi l’Europa! Tanto da entrare nel suo Dna, spesso per trasformare drammi immediati in successi futuri. Finirà così anche questa volta dopo l’ennesimo pronunciamento popolare sul vecchio dilemma inglese dell’essere o non essere europei? Verrebbe voglia di sdrammatizzare, mettendo l’intera vicenda in prospettiva storica per concludere che l’Europa alla fine macinerà anche questa crisi, come ha fatto con tutte le altre.

Questa volta però non sarà come le altre. La Gran Bretagna che esce dalla prova referendaria è un Paese irriconoscibile: fazioso, bugiardo, violento, spaccato. Come ai tempi della guerra civile, di Oliver Cromwell e dei suoi “bravi” che incendiavano chiese lasciandosi indietro scheletri vuoti, sognavano di rovesciare la monarchia e instaurare la repubblica. Solo che oggi l’assalto è alla cattedrale europea e ai suoi odiati sacerdoti.

Trasformata nel male assoluto, l’Europa acceca i suoi nemici, tanto che non riescono più a vedere gli enormi benefici che regala. Però è essa stessa accecata, non dalla stessa violenza ma dai propri limiti. Sempre più evidenti.

Ha fatto molto l’Unione sulla strada della propria integrazione ma ha fatto tutto a metà: dal mercato unico, all’euro, all’unione bancaria, al micro-bilancio comune. Quasi niente su energia, digitale, innovazione tecnologica, servizi, investimenti, politica macroeconomica comuni. Per non parlare della politica migratoria.

Sono queste le nuove sfide? Certo. Ma come e con chi quando nazionalismi, protezionismi ed egoismi dovunque rialzano la testa, la sfiducia reciproca la fa da padrone insieme alla paura di populismi ed euroscetticismi che dovunque paralizzano azione e visione dei Governi in carica?

Mancano leader veri? Certo. L’Europa a 28 è un progetto spezzato? Anche. Dietro malessere e cacofonie generali c’è anche la sua incapacità di tenere il passo con la globalizzazione ineluttabile che avanza sul filo di una travolgente innovazione tecnologica e digitale, riduce il mondo al formato di un click, stravolgendone il modello di sviluppo e di società.

C’è la caduta demografica che rema contro la sua crescita economica e la tenuta del welfare. C’è la democrazia che cambia, spiazzata dal tramonto di ogni forma di intermediazione politica, economica e finanziaria, costretta alla concorrenza con populismi e social media nella ricerca di un consenso irrinunciabile ma di sicuro più volatile e instabile. Sullo sfondo di questo storico rivolgimento, le divergenze intra-europee appaiono danni collaterali da aggiungere al groviglio dei problemi interni aperti. E da superare per restare nella partita globale.

Non sarà facile. Da tempo l’Unione si è brexizzata sull’onda di rabbia, frustrazioni e disincanto dei suoi cittadini, che non sono solo inglesi. In questo senso Brexit, quella vera, appare lo specchio impietoso della cattiva coscienza europea, di un’Unione da tempo ai ferri corti con se stessa. I negoziati con Londra, sulla base degli accordi di febbraio, saranno comunque lunghi, difficili, in parte imprevedibili perché l’interdipendenza con l’Europa è molto stretta e perché quasi mai la realtà si conforma alla perfezione agli schemi giuridici che dovrebbero regolarla. Saranno complicati e poco inclini al compromesso, contrariamente a una lunga tradizione europea, perché questa volta bisognerà a tutti i costi evitare l’effetto imitazione.

E lo saranno ancora di più perché l’anno prossimo andranno alle urne Olanda, Francia e Germania, le prime due da anni logorate da incontenibili spinte nazional-euroscettiche, la terza con sindrome anti-immigrati e anti-euro diffusa. Senza contare la Spagna: domenica potrebbe decretare la vittoria di Podemos ed estrema sinistra, tutti anti-rigore.

Dunque un duro colpo da incassare e gestire con le mani legate almeno per un anno e mezzo. Anche per questo la partita che va a incominciare assomiglia a un salto nel buio.

Corriere della Sera

DA BRUXELLES A FRANCOFORTE

SCATTA IL PIANO DI EMERGENZA

di Ivo Caizzi

Bruxelles. L’Europa schiera le istituzioni comunitarie per affrontare le conseguenze della clamorosa vittoria di Brexit nel referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, che nelle proiezioni della rete tv Bbc è stata prevista a 52% contro 48% davanti al vantaggio di circa un milione di voti con 335 delle 382 aree scrutinate.

I presidenti del Consiglio dei governi, il polacco Donald Tusk (stabile) e il premier olandese Mark Rutte (di turno), insieme a quelli della Commissione europea, il lussemburghese Jean-Claude Juncker, e dell’Europarlamento, il tedesco Martin Schulz, sono stati delegati a fornire da Bruxelles la prima reazione istituzionale «a caldo».

La loro riunione è programmata subito dopo l’annuncio ufficiale dell’esito del voto su Brexit, atteso stamattina. Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi resterà in contatto dalla sede a Francoforte, pronto a intervenire davanti a eccessive instabilità sui mercati finanziari con impatto sulla moneta unica e sui titoli di Stato della zona euro. L’immediato tracollo della sterlina sui mercati extraeuropei aperti nella notte fa temere manovre speculative di dimensioni imprevedibili.

Tra le capitali vengono invece discusse da giorni le possibili ricadute politiche, in vista del Consiglio dei capi di Stato e di governo di martedì e mercoledì prossimi. Questo summit Ue era in programma questa settimana. E’ stato spostato proprio per poter affrontare l’esito della consultazione nel Regno Unito. E per conoscere il risultato delle elezioni in Spagna di domenica prossima, dove una vittoria del movimento di estrema sinistra Podemos, che è molto critico sull’attuale gestione dell’Ue, può generare un devastante uno-due contro l’attuale gestione dell’apparato comunitario.

Una riunione straordinaria della Commissione europea è stata convocata per lunedì prossimo. Nel week end la cancelliera Angela Merkel, il presidente francese Francois Hollande, il premier Matteo Renzi e gli altri leader europei dovrebbero intensificare le consultazioni per favorire il raggiungimento al summit di una posizione comune su come procedere in Europa, che si avvia a fronteggiare un trauma a rischio di estensione in altri Paesi membri. Giovedì scorso il premier belga Charles Michel aveva già chiesto un ulteriore vertice dei capi di governo, indipendentemente dall’esito del referendum su Brexit, per affrontare l’evidente sfiducia verso l’Unione europea dimostrata da ampie fasce di cittadini europei. Michel ha evocato il crescente euroscetticismo, che potrebbe con solidarsi, dopo i voti nel Regno Unito e in Spagna, se non verranno attuate azioni di riavvicinamento ai cittadini. «La leadership europea deve farsi carico dell’inclusione sociale e battersi contro le disuguaglianze», ha suggerito il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Nei Palazzi comunitari circolano indiscrezioni su possibili ricambi al vertice come segnale di rinnovamento. Il controverso Juncker, simbolo della «vecchia Europa» sotto accusa, si è affrettato a far smentire le voci su un suo dimissionamento.

Lavoce.info

REGNO DISUNITO

di Gianni De Fraja

Il voto pro Brexit ci consegna un Regno Unito molto diviso. È probabile che la Scozia torni a chiedere l’indipendenza. Anche le linee di reddito segnano una divisione: le aree ricche hanno scelto “remain”, quelle meno benestanti hanno optato per il “leave”. E si apre una questione generazionale.

Il giorno dopo

Difficile esprimere una reazione così vicino all’annuncio del risultato che vede l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, avvenuto verso le 8 italiane a Manchester. L’esito del voto, in realtà, era chiaro dalla sera del 23 giugno. Lo preannunciavano, verso l’1 italiana, i risultati ufficiali di due città del Nord-Est, Sunderland e Newcastle, che, pur votando entrambe secondo le previsioni, la prima per Brexit, la seconda per “remain”, lo hanno fatto con margini completamente al di là delle aspettative: Newcastle con il minimo scarto mentre a Sunderland a ogni voto per restare ne corrispondevano due pro-Brexit. Se lì va così, vuol dire che Brexit ha vinto. Entrambe le città sono tradizionalmente laburiste, quindi molti elettori che di solito votano fedelmente per il Labour hanno rifiutato di seguire le indicazioni unanimi della dirigenza del partito, e hanno votato Brexit. La tendenza è stata poi confermata a livello nazionale Quali conclusioni trarre dal voto? Sicuramente andranno fatte analisi più dettagliate e rigorose, ma queste le mie prime impressioni.

Voto diviso per nazioni

La Scozia è completamente diversa dall’Inghilterra e dal Galles, a loro volta diverse dall’Irlanda del Nord. In Scozia “remain” ha vinto in tutte le circoscrizioni, ottenendo complessivamente il 62 per cento dei voti. Per l’Irlanda del Nord, che ha votato in maggioranza “remain”, c’è una divisione geo-politica: nelle zone all’est, più protestanti-unioniste ha vinto Brexit, mentre vicino al confine con l’Eire, in aree più cattoliche e culturalmente vicine alla repubblica, gli elettori hanno scelto “remain”. Questa diversità porterà quasi sicuramente a un nuovo referendum per l’indipendenza in Scozia. Già se ne è accennato in fase di campagna elettorale, ma viste le cifre della differenza tra le due nazioni, sarà per Londra politicamente impossibile resistere a una nuova richiesta di voto.

Una questione di reddito

In Inghilterra e Galles, ed è un punto che non ho ancora sentito sottolineare, la mia impressione è che la divisione sia soprattutto lungo linee di reddito: aree ricche hanno scelto “remain”, invece quelle meno benestanti hanno optato per Brexit. Jeremy Corbyn, leader laburista, ha probabilmente ragione quando dice che molti elettori hanno voluto punire il governo per le loro difficoltà economiche e hanno semplicemente votato contro “la politica”. Alcune delle aree più ricche, dove alle elezioni politiche i Tory ottengono maggioranze schiaccianti, a nord e sud, a est e a ovest, a Londra e in zone davvero rurali, “remain” vince dove il reddito è alto: Tunbridge Wells, e Guilford, la “stockbroker belt”; la chic Kensington e Chelsea, che contiene Sloane Square; South Hams, nel profondo sud-ovest sulla Manica; Harrogate, nello Yorkshire, uno dei vertici del triangolo più ricco del paese, fino alle zone del Costwold, la zona dei ricchi villaggi pittoreschi da cartolina.

La divisione generazionale

Un’altra impressione, che dovrà però essere confermata da ulteriori sondaggi perché i dati elettorali disponibili oggi sono solo a livello di circoscrizione, è di una netta divisione generazionale: i giovani pro-Europa, i vecchi pro-Brexit. Questo ovviamente non depone bene per il futuro: non è chiaro se un giovane brillante e ambizioso vorrà restare permanentemente in Inghilterra, dove sembra prevalere una visione isolazionistica e nostalgica del mondo. Anche se politicamente inevitabili, le dimissioni di David Cameron, che passerà alla storia come uno dei peggiori premier di sempre, lasceranno la nazione con una spaventosa assenza di carisma a livello internazionale, guidata come sarà da figure quali Boris Johnson e Nigel Farage con all’opposizione Jeremy Corbyn: nessuno di loro può onestamente dire di rappresentare gli elementi più dinamici e innovativi della società e dell’economia inglese.

«Corsa a ostacoli nei prossimi quattro mesi per affrontare le emergenze. Misure per riqualificare le periferie, tagliare le tasse e ridurre la povertà». La Repubblica, 23 giugno 2016 (m.p.r.)

Roma. Prima mossa: una boccata d’ossigeno da oltre 3 miliardi ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Il decreto, che il governo aveva rinunciato a varare prima dei ballottaggi, approvato venerdì, arriva in Parlamento ad alimentare, con fair play, anche le affamate casse delle città ora guidate dalle sindache grilline. Così, tra aiuti agli enti locali e annunci di nuovi sgravi fiscali e interventi su periferie e povertà, il premier Matteo Renzi conta di superare la fase difficile, segnata da una ripresa fragile, tra le elezioni comunali e il referendum costituzionale di ottobre.

Il decreto contiene misure tecniche, calibrate sulla complessa contabilità che guida il rapporto tra Stato ed enti territoriali, ma è denaro sonante e spendibile. Si parte dalla cancellazione delle sanzioni per 500 milioni per le città metropolitane, tra cui Roma, Milano e Torino, si passa ai 450 milioni in tre anni per sostenere gli oltre 400 Comuni in dissesto finanziario, si arriva allo sblocco del turn over per l’assunzione di maestre degli asili nido gestiti dai Municipi.

La mano tesa dell’esecutivo si allunga anche ai governatori: le industrie farmaceutiche dovranno rimborsare alle Regioni 1,7 miliardi per compensare lo sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera dell’ultimo triennio, soldi dovuti per legge ma fino ad oggi bloccati da un lungo contenzioso a colpi di Tar. Denari freschi arrivano alla Sicilia (che spunta 400 milioni strutturali di aumento di compartecipazione all’Irpef) e toccano la Valle d’Aosta (70 milioni per il recupero del gettito dell’accisa sui carburanti).

Le mosse successive, per il rilancio dell’economia e per dare una risposta al disagio sociale, sono all’esame dei tecnici: l’azione entrerà nel vivo dalla prossima settimana, superate le scadenze internazionali del «Brexit» di oggi e delle elezioni spagnole di domenica e il confronto interno della direzione Pd di domani. La corsa taglierà il traguardo, tra quattro mesi, con la nuova legge di Bilancio (entro il 20 ottobre alle Camere, secondo il testo approvato ieri) una volta superata probabilmente la scadenza del referendum costituzionale.

Le tre emergenze sul tavolo potrebbero essere riassunte con tre «p»: povertà, periferie e prelievo fiscale. La questione della povertà è tra le priorità, assai sentita anche all’interno del Pd che dovrà confrontarsi sulle prossime scelte: il 44 per cento delle persone in condizioni di disagio è senza il paracadute di sostegni pubblici e lo stesso Renzi, durante la riunione di «disgelo» con Cgil-Cisl- Uil di un paio di settimane fa, ha osservato che le pensioni minime, quelle da 500 euro al mese, sono «oggettivamente troppo basse». Torna dunque l’opzione di una estensione del bonus di 80 euro ai pensionati ma si punta anche ad una accelerazione sulla legge delega sulla povertà (1 miliardo per il 2017).

L’altro tema è quello delle periferie, dove le elezioni hanno suonato per il governo un campanello d’allarme. Qui la parola d’ordine è ristrutturazione degli alloggi popolari Erp: un piano è già stato finanziato con 470 milioni per 25 mila alloggi, l’obiettivo è quello di arrivare a 70 mila alloggi. Si lavora anche all’housing sociale: progetti di recupero d’intesa con le fondazioni bancarie e con l’Ance, con idee che vanno dal «rammendo » delle periferie a sconti fiscali e prestiti per gli impianti fotovoltaici dei condomini e per le centraline per le auto elettriche.

Infine il tema del prelievo fiscale: in cantiere c’è l’intenzione di Renzi di anticipare il taglio dell’Irpef al 2017, con la limatura delle aliquote intermedie del 27 e del 38 per cento o, addirittura, incidendo sulla prima del 23 per cento. Il costo è dai 3 ai 9 miliardi, secondo le modalità del piano, e il discorso torna sulle risorse: Padoan, non è contrario e anche martedì alla Guardia di Finanza ha parlato di “alleggerimento del carico fiscale”, ma in “coerenza con gli obiettivi di stabilizzare la finanza pubblica”.

Nel frattempo, in vista di una legge di Stabilità 2017 che parte appesantita da una decina di miliardi per la sterilizzazione dell’Iva e la riduzione del deficit, si conta anche su misure una tantum per trovare risorse: dalla riedizione della voluntary disclosure alla proposta lanciata ieri dal viceministro dell’Economia Enrico Zanetti di rottamazione delle cartelle di Equitalia che potrebbe fornire un gettito valutato in 1-2 miliardi. «Si pagherebbero tutte le imposte e gli interessi legali, ma a fronte di un pagamento sull’unghia, lo sconto su sanzioni e aggi potrebbe andare da un terzo alla metà del dovuto», ha dichiarato a Repubblica Zanetti.

![]()

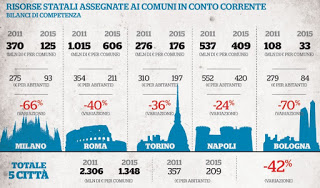

Domenica scorsa, cinque grandi Comuni italiani hanno rinnovato la loro amministrazione e tre di essi hanno eletto sindaci nuovi. Nella Capitale della Repubblica, Roma, e nella prima Capitale dell’Italia unitaria, Torino, i cittadini hanno eletto per la prima volta sindaci espressi non da partiti o raggruppamenti tradizionali, ma dal Movimento 5 Stelle. In queste città, così come a Napoli, le maggioranze locali non sono allineate col governo centrale, da cui dipendono tuttavia flussi di risorse importanti per il normale funzionamento delle città. Quali rischi corrono i nuovi sindaci? È possibile in linea teorica che il governo nazionale riduca, nei provvedimenti di finanza pubblica, i trasferimenti alle amministrazioni locali? E può farlo in maniera asimmetrica, privilegiando i governi locali amici e danneggiando quelli avversari? Può chiudere discrezionalmente alcuni rubinetti?

La risposta non è netta e richiede di distinguere in base alle tipologie di trasferimenti dal governo: quelli ordinari, cosiddetti di parte corrente, che sono finalizzati a contribuire alle spese di funzionamento delle amministrazioni, appaiono difficilmente modulabili su basi discrezionali. Da questo punto di vista i nuovi sindaci dovrebbero stare relativamente tranquilli. Anche quando i governi sono intervenuti in corso d’opera nell’ultimo quinquennio per tagliare risorse già assegnate ai Comuni, essi hanno dovuto concordare con la Conferenza Stato-Città i criteri di ripartizione della riduzione.

La risposta non è netta e richiede di distinguere in base alle tipologie di trasferimenti dal governo: quelli ordinari, cosiddetti di parte corrente, che sono finalizzati a contribuire alle spese di funzionamento delle amministrazioni, appaiono difficilmente modulabili su basi discrezionali. Da questo punto di vista i nuovi sindaci dovrebbero stare relativamente tranquilli. Anche quando i governi sono intervenuti in corso d’opera nell’ultimo quinquennio per tagliare risorse già assegnate ai Comuni, essi hanno dovuto concordare con la Conferenza Stato-Città i criteri di ripartizione della riduzione.

Vi è un solo caso in cui non lo hanno fatto, decidendo a monte un criterio di ripartizione, comunque oggettivo, e la Consulta lo ha dichiarato incostituzionale poche settimane fa. Le autonomie locali sono tutelate in particolare da due articoli della Costituzione, che vanno letti congiuntamente: l’art. 118, secondo comma, per il quale “i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” e l’art. 119 il quale stabilisce che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. (…) hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri (…). Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”. È inoltre previsto un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale. L’art. 119 stabilisce infine che “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.

Tale enunciato sembra collocare le autonomie locali in una botte di ferro: il governo non può sottrarre o smettere di conferire risorse finanziarie indispensabili per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ma siamo sicuri che queste previsioni siano sempre state rispettate?

La risposta è negativa e si ritrova proprio nei tagli attuati dai governi a danno delle autonomie locali durante il processo di risanamento dei conti pubblici che ha fatto seguito alla grande recessione dell’anno 2009. A partire dal 2011 la crisi del nostro debito sovrano ha spinto i governi ad accelerare il riequilibrio della finanza pubblica, imponendo alle autonomie locali rigidi vincoli, i quali avrebbero dovuto contribuire al pareggio di bilancio dell’Italia già dal 2013.

Il problema è che gli enti locali hanno dovuto dare comunque il loro contributo ma il pareggio di bilancio non c’è stato, né poteva esserci, tanto che ancora oggi siamo su un disavanzo pubblico pari al 2,6% del Pil. Qual è stato il contributo delle amministrazioni locali (Comuni, Province e Regioni, sanità compresa) al risanamento effettivo? Un semplice calcolo: dal suo livello record del 2009 al 2015 il disavanzo pubblico si è ridotto di 40,6 miliardi. Quanti fondi statali hanno perso nel periodo tutte le amministrazioni locali? Esattamente 30,6 miliardi, dato che i trasferimenti statali di parte corrente sono diminuiti di 23,2 miliardi e quelli in conto capitale di 7,4 miliardi. Inoltre le amministrazioni locali hanno migliorato il loro saldo economico di 7,9 miliardi, portandosi complessivamente in attivo. Il loro contributo totale al miglioramento del disavanzo pubblico è pertanto di 38,5 miliardi, corrispondenti al 95% dei 40,6 miliardi di miglioramento complessivo dell’Italia. Ovviamente le funzioni svolte non sono diminuite, la Costituzione non è stata rispettata, dato che le amministrazioni locali si son fatte carico del 95% del risanamento totale del Paese, né le diverse associazioni che le raggruppano sono andate oltre deboli e poco efficaci proteste verbali.

Quanti fondi statali hanno perso nel tempo le 5 grandi città che domenica hanno votato? Confrontando coppie di anni conviene limitarci ai trasferimenti di parte corrente, data la molto maggiore variabilità di quelli in conto capitale: Milano ha perso il 66% dei trasferimenti statali tra il 2011, anno in cui si è accentuata la pressione sui comuni, e il 2015; Bologna il 70%; Torino il 36%; Roma il 40%; Napoli il 24%. Le 5 città messe assieme hanno perso nel 2015 quasi un miliardo rispetto al 2011, dato che i fondi statali correnti complessivi sono diminuiti da 2,3 a 1,35 miliardi: Roma ha perso più di 400 milioni, Milano quasi 250, Torino 100, Napoli quasi 130, Bologna quasi 80. Difficilmente, partendo da queste cifre, i nuovi sindaci possono temere ulteriori tagli, ma avranno molta difficoltà a governare proprio a causa della penuria di risorse già in essere. Ma forse è proprio per questo che sono stati eletti e i loro predecessori rimossi.

«Profughi. Di fronte ad un fatto nuovo: la richiesta esplicita di accesso in Europa non più da canali clandestini».

«Profughi. Di fronte ad un fatto nuovo: la richiesta esplicita di accesso in Europa non più da canali clandestini».

Il manifesto, 23 giugno 2016 (m.p.r.)

Lo sgombero del campo di Idomeni in Grecia, la condizione dei rifugiati, il destino del popolo siriano e la balbuzie degli stati europei. Iniziare una rivoluzione in Siria per venire a perderne un’altra in Europa: questo sembra il destino di chi è rimasto per mesi bloccato a Idomeni. La protesta dei migranti che ha attratto l’attenzione del mondo su uno sperduto villaggio greco di collina, è finita.

Ma davanti a quel reticolato tra Grecia e Macedonia ha trovato continuità, come il secondo atto di una tragedia epica, il più potente gesto sovversivo, la più grande sconfitta collettiva e la più nobile affermazione di umanità del nostro secolo: il tentativo del popolo siriano di cambiare il proprio destino.

Gli undicimila uomini e donne che da Idomeni hanno atteso pazienti il corso avverso della storia, mettono la coscienza degli europei di fronte a un fatto nuovo: la richiesta esplicita di accesso in Europa, la fine del ricorso ai canali clandestini, il riconoscimento dell’esistenza di una condizione di fatto.

Da Idomeni non sono arrivate richieste di aiuto materiale o di accoglienza, né di legittimazione delle proprie intenzioni attraverso la formalità del diritto. Chi è rimasto a Idomeni ha lanciato un appello appendendosi alla forza di un dovere storico, a una causa umana, a una continuità con la vita per come essa più naturalmente si manifesta: il cammino delle generazioni verso una condizione migliore.

L’Europa, attendista e balbuziente, ha temporeggiato senza convinzioni, perché l’essere umano straccione e tenace che per settimane è rimasto seduto sulle traversine di una dimenticata stazione di frontiera, con le unghie sporche di terra, la voce stentorea e i bambini che gli giocano intorno, l’ha trascinata fatalmente su un piano dialettico, in cui essa non sa muoversi: per questo il progressivo irrigidimento, la paventata fine di Schengen, il ripristino dei confini, le guerre diplomatiche, le polizie schierate e, infine, lo sgombero.

Chi entra in Europa deve continuare a farlo clandestinamente, questo vuole dirci Idomeni. I trafficanti, figli illegittimi della stessa grande madre dei migranti, hanno iniziato da tempo a fantasticare su nuove rotte: Albania e Grecia, Montenegro e Serbia. Fiumi, giungle, pestaggi, nottate al chiaro di luna, eroiche traversate, corpi abbandonati alla corrente e approdi insperati saranno la nuova narrativa dell’Europa del domani, dei nostri vicini di casa.

Ma intanto Idomeni, prologo di una nuova fuga di massa, ha polarizzato sui suoi binari il più recondito e vitale spunto dell’uomo quando sottoposto a immani difficoltà: la presa di coscienza. Quanto di più temono le istituzioni europee sta avvenendo a causa della loro stessa rigidità: se il più autentico messaggio politico, la vera richiesta di cambiamento, l’unica visione di un futuro diverso dell’Europa arriva dal di fuori dei suoi confini, l’Europa stessa perde legittimità interna, e alza muri per proteggere le sue membra.

L’accampamento di Idomeni è ormai un ricordo, la massa umana che impuzzolentiva un verde tratto di pianura è stata spazzata via, come nell’immaginario collettivo è stata spazzata via la rivoluzione siriana, archiviata a guerra di interessi oscuri, cieca fame fratricida, insulto al patrimonio mondiale.

Ma cosa rende tale una rivoluzione? L’abbattimento del potere formale - un dittatore, un regime, una rete metallica - o la generazione di coscienza nuova che permea il mondo, gli umori e le idee dei figli dei figli?

«Troppe similitudini con l’oggi. I colpevoli del dissesto del Paese, la Casta in poche parole, che spinge lucidamente i popoli gli uni contro gli altri per non pagare il dazio del suo fallimento, trasformando una lotta politica e sociale in una lotta etnica in nome del Dio Nazione. In poche parole, fascismo».

«Troppe similitudini con l’oggi. I colpevoli del dissesto del Paese, la Casta in poche parole, che spinge lucidamente i popoli gli uni contro gli altri per non pagare il dazio del suo fallimento, trasformando una lotta politica e sociale in una lotta etnica in nome del Dio Nazione. In poche parole, fascismo».

La Repubblica, 23 giugno 2016 (m.p.r.)

Ma che cos’è questo rumore di chiavistelli che percorre l’Europa, questo rugginoso agitarsi di lucchetti, serrature, reticolati e sbarre di frontiera che dalla Gran Bretagna alla Grecia raggiunge la Catalogna e i confini della Russia, così simile al grattare della lima dei galeotti nel carcere di Montecristo? E che cos’è questa banalizzazione del linguaggio che ci invade, questo diffondersi di alternative violente nascoste dietro innocue sigle da computer, “In/Out”, “Leave/“Remain”? Dove nascono l’aggressività omicida e gli osceni bisillabi che annichiliscono la complessità di eventi, come “Brexit” o “Grexit”? E soprattutto, come chiamare questa illusione che si impossessa delle nazioni, secondo la quale “Da soli è meglio”?

Non so perché esitiamo tanto. Il termine ce l’abbiamo a disposizione da un quarto di secolo, o forse da molto di più. Chiamasi “balcanizzazione”. So che non piace assimilarsi ai Balcani. Genera sollievo pensare che quello sia un focolaio di tribalismo a sé stante, dal quale l’Europa “civile” è immune. Ricordo distintamente che allora, prima che la Jugoslavia si disintegrasse, i signori economisti erano convinti che uno scoppio di follia collettiva autodistruttiva sarebbe stato impossibile. Nell’89 scrissi un libro in cui dicevo: attenti, dopo la caduta del Muro, salta in aria la Federazione di Tito. Romano Prodi lo lesse e mi scrisse che ero troppo pessimista, perché i popoli lo capiscono da soli che “separati si è più deboli”.

Non andò così. In uno stato di demenza generalizzata, la Jugoslavia - il paese della cuccagna invidiato da tutte le altre nazioni dell’ex blocco comunista - si buttò nel baratro. Ma anche allora, di fronte all’evidenza dei fatti, non si volle capire. E io avevo un bel spiegare ai miei lettori che quello che succedeva nei Balcani non era una malattia balcanica, ma europea. Il riattivarsi di una faglia, il sintomo d’inizio di un sisma di più vasta portata, così come l’attentato di Sarajevo - lungi dal provocare la Grande Guerra - ne aveva segnalato l’imminenza. Nessuno mi credeva.

E così vennero i populismi, venne la Lega, scoppiò il caso Haider (che rispetto agli agitatori di oggi pare ahimè un’educanda), esplose l’islamismo assassino. E furono le tensioni tra fiamminghi e francofoni in Belgio, la chiusura a riccio dell’Olanda, l’ondata irrazionale di indipendentismo catalano, il separatismo scozzese. Venne a galla il rancore antieuropeo dell’Ungheria e della Polonia. Esplose la rabbia lepenista in Francia e l’Inghilterra perse il suo tradizionale “à plomb”. Bruxelles era il perfetto capro espiatorio di qualsiasi malessere.

Rileggere i miei appunti jugoslavi, oggi, fa venire i brividi. Riporto in sintesi solo alcuni stralci di quello che notai nella fase di incubazione del conflitto. Rabbia giustizialista di periferie dimenticate che trovano un megafono interessato nei responsabili stessi della loro emarginazione. Incapacità dei “liberal” di ascoltare la pancia inquieta del Paese. Ritorno di mitologie tribali da strapazzo per bocca di intellettuali ignoranti. Incapacità del potere federale di proporre una visione “alta” della coabitazione fra popoli. Intossicazione mediatica, imbarbarimento del linguaggio, spazio scandaloso offerto agli urlatori rispetto ai pensatori, per motivi di audience.

Troppe similitudini con l’oggi. In particolare questa: i colpevoli del dissesto del Paese, la Casta in poche parole, che spinge lucidamente i popoli gli uni contro gli altri per non pagare il dazio del suo fallimento, trasformando una lotta politica e sociale in una lotta etnica in nome del Dio Nazione. In poche parole, fascismo. Una lebbra che prende a diffondersi non a partire dai centri, evoluti e plurali, ma dai villaggi lontani dal potere. Una rivincita dei primitivi incolti, portatori di un’idea di purezza della razza, contro gli evoluti figli di un mondo cosmopolita. Campagna contro metropoli. Se manteniamo questa visione “sismica” del contagio - Dio solo sa quanto bisogno abbiamo di visionari dopo il fallimento degli analisti - ci capita magari di vedere un pezzo di possibile futuro.

Possiamo ipotizzare un ramificarsi di crepe dopo il botto del voto inglese, un riattivarsi per contagio delle linee di faglia dormienti. L’Irlanda che si stacca, la Polonia e i Paesi baltici che danno vita a incidenti di frontiera con la Russia, la piccola Danimarca che va per conto suo, i populisti francesi che istituiscono ronde armate contro gli immigrati, Salvini e i Cinquestelle che indicono un referendum come quello inglese, e magari l’Austria che vuole riprendersi il Sudtirolo. E poi Catalogna, Grecia, Scozia, Ungheria, coinvolte in un generale cortocircuito di protezionismi, autarchie e ritorsioni.

Ecco, potrebbe franare così il nostro sogno europeo, nel silenzio attonito del suo apparato burocratico e monetario. In un perfetto copione balcanico. Speriamo non accada. Ma l’amico Andrea Mammone, ricercatore italiano a Londra, è scettico che una vittoria del “ Leave” in Gran Bretagna possa dare ai politici una salutare frustata. «Spesso è gente che crede basti un clic per sapere le cose - mi dice - e quindi temo siano incapaci di controllare la situazione». Concordo in pieno. La malattia è europea. Essa discende da una politica che non batte più i territori. Si estrinseca come vendetta epocale della geografia e della storia - espulse dal nostro immaginario nel tempo di Internet - contro l’illusione che il mondo sia uno spazio aperto, liscio e senza cicatrici.

«Legge elettorale. Anche nella maggioranza renziana c'è adesso la preoccupazione che possa essere stato costruito un sistema perfetto, tra sistema di voto e riforma costituzionale, ma per gli avversari. E il premier non può neanche sperare nella Consulta».

«Legge elettorale. Anche nella maggioranza renziana c'è adesso la preoccupazione che possa essere stato costruito un sistema perfetto, tra sistema di voto e riforma costituzionale, ma per gli avversari. E il premier non può neanche sperare nella Consulta».

Il manifesto, 22 giugno 2016

Sull’Italicum «c’è una riflessione da fare». All’indomani della vittoria del Movimento 5 Stelle nei ballottaggi, la scoperta di Piero Fassino – personalmente colpito – è la stessa di molti renziani che fin qui avevano condiviso senza tentennamenti le riforme governative. L’idea che Matteo Renzi abbia messo in piedi un sistema perfetto – sistema elettorale ultra maggioritario e controllo del governo sul parlamento – per consegnarlo però ad altri, adesso circola e preoccupa. Se una sola camera politica, con una maggioranza blindata, scelta da una minoranza di elettori e nelle mani del capo del governo spaventava già gli avversari dell’Italicum e della riforma costituzionale, la prospettiva di 340 e più deputati contrattualmente vincolati con la Casaleggio associati non tranquillizza. La vecchia richiesta della minoranza Pd e del resto degli alleati centristi, alla quale Renzi continua a rispondere di no, è quella di correre ai ripari riportando il premio dell’Italicum alle coalizioni. Perché i grillini, com’è noto, non si coalizzano.

Eppure resta improbabile che il presidente del Consiglio possa lanciarsi anzitempo in una simile conversione a U: non solo la nuova legge elettorale non è stata mai utilizzata, ma ancora per una settimana non è neanche pienamente in vigore. Il leghista Calderoli ieri ha ipotizzato che Renzi «non potendo contraddire le posizioni già aggiunte e non potendo dar ragione alla propria opposizione interna o agli alleati, lascerà fare il lavoro sporco alla Corte costituzionale». Il riferimento è al fatto che la Consulta il prossimo 4 ottobre dovrà pronunciarsi sul primo (e unico, fino a qui) ricorso contro la legge elettorale arrivato da un tribunale civile (quello di Messina). I giudici sospettano l’incostituzionalità della nuova legge elettorale in sei punti, nessuno dei quali però ha direttamente a che vedere con la richiesta di modifica avanzata dalla minoranza Pd. Non è in discussione il premio alla lista, ma l’enormità del premio di maggioranza, che il meccanismo del ballottaggio finisce col rendere astratto da qualsiasi soglia minima di voti.

La Corte costituzionale dovrà giudicare anche sui capolista bloccati, sulla convivenza di premio di maggioranza e sbarramento, sulla ripartizione nazionale dei seggi e sul fatto che l’Italicum si applichi solo alla camera, quando il senato elettivo non è ancora stato abolito. Ci sono dentro i temi dei due referendum abrogativi della legge elettorale per i quali si stanno raccogliendo le firme, cioè quelli che producono la distorsione tra il voto popolare e la sua rappresentanza nelle assemblee (è successo anche nei comuni assegnati con i ballottaggi), ma non c’è la questione del premio alla lista che spaventa e muove la minoranza Pd. In ogni caso, se si chiede a chi ha promosso la battaglia contro l’Italicum quante speranze ci sono che la Consulta possa accogliere il ricorso di Messina, la risposta è «poche». Sei giudici costituzionali su quindici sono diversi da quelli che nel 2014 condannarono il Porcellum.

Per cambiare l’Italicum resterebbe aperta, in teoria, solo la via parlamentare. Complicata dal fatto che i 5 Stelle, che si trovano ora una legge elettorale su misura per loro, farebbero le barricate. «Non siamo disponibili a parlare di questo», diceva ieri il deputato grillino Toninelli. Ma in passato i 5 stelle sono stati anche più espliciti, arrivando a proporre un ordine del giorno che voleva impegnare il governo a non toccare una virgola dell’Italicum. Quanto alla campagna di raccolta firme per i referendum contro la legge, i grillini hanno ufficialmente aderito. Ma assai in ritardo. Solo nelle ultime settimane i loro banchetti si sono fatti notare nelle città, e la campagna si sta ormai per concludere.

«Left, 22 giugno 2016

La campagna elettorale per le amministrative ha per alcune settimane tenuto i riflettori spenti sul referendum costituzionale; o meglio abbassati. In alcuni casi, come in quello di Torino e di Bologna, i rappresentanti del NO (Zagrebelski e la sottoscritta) hanno rilasciato dichiarazioni per sottolineare come il voto per il sindaco non avrebbe dovuto essere dato secondo le preferenze espresse dai candidati (nei due casi in questione, Fassino e Merola) per il SI. Oggi, all’indomani delle consultazioni, delle vittorie e delle sconfitte, il referendum torna ad essere al centro. Ma qualche cosa è cambiato con queste elezioni: la sconfitta netta del Pd, la sua perdita del voto popolare, gettano sul referendum una diversa luce. Per alcune ragioni che meritano di essere sottolineate.

La prima ragione sta nell’effetto sorprendente dell’impatto inverso del dominio mediatico televisivo e giornalistico del Pd di Renzi: l’esposizione quotidiana del Presidente del consiglio e l’attacco nei confronti dei candidati del M5S non sembra abbia portato i risultati sperati. La sovraesposizione mediatica appare anzi una condizione ingombrante – gli italiani hanno dimostrato di comprendere l’inequità di questo potere e l’insopportabilità del disequilibrio di influenza. Questa è un’avvisaglia di quanto potrà succedere con la campagna referendaria.

La seconda ragione sta nel declino di gradimento di Renzi e del suo partito da parte di molti elettori – e anche l’astensione è un segno di questo allontanamento. Il Pd a guida Renzi non convince nemmeno coloro che più sono vicini a questo partito. Perde voti tra i ceti popolari e genera astensione, un fenomeno questo ultimo che già si era manifestato nelle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna di due anni fa. L’aver trasformato il referendum costituzionale in un plebiscito su Renzi non sembra fare intravedere scenari soddisfacenti per il Sì proprio perchè il leader piace poco.

La terza ragione sta nell’esplicita dichiarazione del leader di M5S, Di Maio, di destinare d’ora in avanti l’impegno del movimento contro la proposta Renzi-Boschi. Se il M5S si dedicherà a questa campagna ci sono buone ragioni per sentirsi più ottimisti – non per voler attribuire poteri taumatirgici a questo movimento, ma perchè i cittadini che si stanno impegnando ogni giorno per la Costituzione saranno meno soli. Abbiamo spesso parlato di cittadinanza referendaria, di solitudine dei cittadini nel caso di questo referendum – che nessun partito ha fino a questo momento guidato o sostenuto con determinazione. I proclami, i documenti, i banchetti per raccogliere firme per il NO e per chiedere il referendum sull’Italicum sono frutto del lavoro di cittadini impegnati, non di politici legati a partiti. Sembra che chi sta nelle istituzioni e il popolo siano due mondi che operano su due obiettivi: i primi per garantirsi un potere decisionale che con la Renzi-Boschi sarebbe superlativo, e il secondo per respingere quel tentativo e contenere il potere di chi ha potere. Fino a questo momento il SI e il NO hanno corrisposto rispettivament al “paese legale” e al “paese reale” per usare un dualismo che è vecchio quanta l’unità del nostro paese. Ora, benchè il M5S non sia (ancora) un movimento dell’establishment e anzi cresca nei consensi elettorali proprio per la sua posizione contro l’establishment, non è tuttavia irrilevante la dichiarazione di Di Maio. I cittadini che si impegnano per il NO possono avere un aiuto importante.

Queste tre ragioni che le recenti consultazioni hanno messo sul tappeto gettano nuova luce sulla campagna referendaria. Comincia una nuova fase.

«I governi di centro-sinistra dopo il voto si sono ridotti alla metà: 45, mentre prima erano 90. Il centro- destra ha mantenuto e anzi allargato un poco il numero delle città amministrate. Mentre il M5S è arrivato al ballottaggio in 20 Comuni e li ha conquistati praticamente tutti».

«I governi di centro-sinistra dopo il voto si sono ridotti alla metà: 45, mentre prima erano 90. Il centro- destra ha mantenuto e anzi allargato un poco il numero delle città amministrate. Mentre il M5S è arrivato al ballottaggio in 20 Comuni e li ha conquistati praticamente tutti».

La Repubblica, 21 giugno 2016 (m.p.r.)

Queste elezioni amministrative segnano, indubbiamente, una svolta. Annunciata da qualche tempo, ma oggi evidente. E irreversibile. La riassumerei in questo modo: in Italia il voto non ha più una geografia. In altri termini: ha perduto le sue radici. E, quindi, i suoi legami con la storia, la società, le identità che gli garantivano senso e continuità. D’altronde, fino a pochi anni fa, la geografia elettorale in Italia riproduceva in larga misura il profilo emerso nel dopoguerra. Dove gli orientamenti di voto, in alcune zone, si riproponevano sempre uguali, nel corso del tempo. Nonostante il mutamento del clima politico e degli stessi partiti. Alcuni dei quali, scomparsi.

In fondo, nel 1994, Silvio Berlusconi aveva “fondato” Forza Italia sull’anti-comunismo. Recuperando le fratture sociali e territoriali del passato. Questa geografia era stata ridisegnata, profondamente, dall’irruzione del M5s, alle elezioni del 2013. Matteo Renzi ne aveva seguito le tracce, alle elezioni europee del 2014. Il suo Pd aveva sfondato il muro del 40%, affermandosi, a sua volta, in tutte - o quasi - le aree del Paese.

Così le Italie politiche si erano confuse. Zone rosse, bianche, verdi, azzurre: tutte scolorite. Ebbene, queste elezioni amplificano queste tendenze. Infatti, se osserviamo il risultato dei 143 Comuni maggiori, risulta chiara l’impossibilità di individuare una chiave di lettura. Se non l’inutilità delle chiavi di lettura che utilizziamo per analizzare e interpretare il voto. Oltre un terzo delle amministrazioni - cioè, circa 50 - ha, infatti, cambiato colore.

Nello specifico, i governi di centro-sinistra dopo il voto si sono ridotti alla metà: 45, mentre prima erano 90. Il centro- destra ha mantenuto e anzi allargato un poco il numero delle città amministrate. Mentre il M5s è arrivato al ballottaggio in 20 Comuni e li ha conquistati praticamente tutti. Cioè, 19. Tra questi, Roma e Torino sono quelli che fanno più notizia. Comprensibilmente. Però il M5s si è affermato in tutte le aree. In particolare nel Mezzogiorno. A Roma e a Torino, peraltro, le sue candidate hanno intercettato il voto dei giovani, dei professionisti, dei tecnici. Ma anche dei disoccupati. In altri termini: la domanda di futuro e la delusione del presente.