«La vera sfida è costruire una forza che ambisca a diminuire la diseguaglianza, e non la democrazia. Una forza persuasa che sia venuto il momento di riparare i guasti del mondo e non di limitarsi a oliarne i meccanismi perversi».

«La vera sfida è costruire una forza che ambisca a diminuire la diseguaglianza, e non la democrazia. Una forza persuasa che sia venuto il momento di riparare i guasti del mondo e non di limitarsi a oliarne i meccanismi perversi».

La Repubblica, 10 dicembre 2016 (c.m.c.)

Il cuore dell’analisi di Michele Serra sulla Sinistra del no, no, no è questo: «Il No referendario a sinistra prescindeva largamente dal motivo del contendere: quel passaggio elettorale serviva effettivamente come una sentenza senza appello contro il governo Renzi. Tanto è vero che il Sì di Pisapia gli viene rinfacciato come una colpa che lo rende improponibile come potenziale leader di una sinistra non renziana: perché la sinistra o è contro Renzi, oppure non sussiste».

Per molti italiani di sinistra, tra cui chi scrive, le cose non stanno così. Abbiamo votato sul merito della riforma, e abbiamo votato No perché essa proponeva (sono parole di un pacato costituzionalista, tutt’altro che antirenziano, come Ugo De Siervo) «una riduzione della democrazia». Matteo Renzi (primo firmatario della legge di riforma) ha proposto uno scambio tra diminuzione della rappresentanza e della partecipazione e (presunto) aumento della possibilità di decidere: ha risposto Sì chi sentiva di poter rinunciare ad essere rappresentato perché già sufficientemente garantito sul piano economico e sociale.

Ha detto No chi non ha altra difesa che il voto. Basterebbe questo a suggerire che il No abbia qualcosa a che fare con l’orizzonte della Sinistra. Ma c’è una ragione più profonda. La Brexit, la vittoria di Trump e ora quella del No in Italia hanno indotto molti osservatori e protagonisti (tra questi Giorgio Napolitano) ad additare i rischi del suffragio universale: la democrazia comincia ad essere avvertita come un pericolo, perché la maggioranza può votare per sovvertire il sistema.

Perché siamo arrivati a questo? Perché la diseguaglianza interna agli stati occidentali ha raggiunto un tale livello che la maggioranza dei cittadini è disposta a tutto pur di cambiare lo stato delle cose. È qua la radice della riforma: oltre un certo limite la diseguaglianza è incompatibile con la democrazia. E allora o si riduce la prima, o si riduce la seconda. E questa riforma ha scelto la seconda opzione: che a me pare il contrario di ciò che dovrebbe fare una qualunque Sinistra.

D’altra parte questa scelta è stata coerente con la linea del governo Renzi: cosa c’è di sinistra nei voucher, e nel Jobs Act che riduce i lavoratori a merce, introducendo il principio che pagando si può licenziare? Cosa c’è di sinistra nel procedere per bonus una tantum che non provano nemmeno a cambiare le diseguaglianze strutturali, ma le leniscono con qualcosa che ricorda una compassionevole beneficenza di Stato?

Cosa c’è di sinistra nel “battere i pugni sul tavolo” con l’Unione Europea, invece di costruire un asse capace di chiedere la ricontrattazione dei trattati (a partire da Maastricht) imperniati sulle regole di bilancio e sulla libera circolazione delle merci, e non sul lavoro e i diritti dei cittadini? Cosa c’è di sinistra nel puntare tutto su una nuova stagione di cementificazione, attraverso lo smontaggio delle regole (lo Sblocca Italia)?

Cosa c’è di sinistra in una Buona Scuola orientata a «formare persone altamente qualificate come il mercato richiede, svincolandola dai limiti che possono derivare da un’impostazione classica e troppo teorica» (così la ministra Giannini)? Cosa c’è di Sinistra nello smantellare la tutela pubblica del patrimonio storico e artistico, condannando a morte archivi e biblioteche, e mercificando in modo parossistico i grandi musei, detti ormai “grandi attrattori” di investimenti?

Il punto, in sintesi, è questo: mentre oggi Destra e Sinistra concordano nel ritenere senza alternative un’economia di mercato, la Sinistra non crede che dobbiamo essere anche una società di mercato. E mentre la prima ripete Tina (there is no alternative), la seconda lavora per costruire un’alternativa praticabile allo stato delle cose.

Se il Partito democratico ha fatto di Tina il proprio motto non è certo colpa di Matteo Renzi: ma questi è stato il più brillante portavoce di questa mutazione. Se la politica di una società di mercato non può che essere marketing, il modo di pensare, parlare, governare di Renzi è stato paradigmatico.

Allora la questione è: ha senso costruire - come propone Pisapia - una nuova forza di sinistra che nasca con incorporato il dogma del Tina? La vera sfida è costruire una forza che ambisca a diminuire la diseguaglianza, e non la democrazia. Una forza persuasa che «guasto è il mondo, preda / di mali che si susseguono, dove la ricchezza si accumula / e gli uomini vanno in rovina » ( Oliver Goldsmith, The Deserted Village): e che sia venuto il momento di ripararlo, non di limitarsi a oliarne i meccanismi perversi.

Contropiano.org, 9 dicembre 2016 (p.d.)

Fare nuovo debito pubblico per finanziare l'industria della Difesa, aumentare le spese militari al di fuori dei vincoli del Patto di Stabilità che tagliegga invece le spese sociali. Un incubo? No la realtà. La tabella di marcia per la costituzione di un complesso militare-industriale europeo, ha subito infatti una ulteriore accelererazione. E' stato presentato il 30 novembre scorso l’European Defence Action Plan (Edap). Le 19 pagine del documento scritto dalla Commissione Europea mirano a rafforzare le capacità di difesa e di sicurezza dell’Unione, questa volta però da una prospettiva industriale e di rafforzamento del mercato interno.

Le iniziative messe in campo dal documento devono essere ricondotte alla

Global Strategy on Foreign and Security Policy dell’Unione Europea e con il suo

Implementation Plan, presentati a metà novembre dall’Alto Rappresentante al Consiglio Affari Esteri e Difesa Federica Mogherini. “Complessivamente il documento presenta alcune novità forse inattese e introduce una serie di aspetti che meritano di essere verificati con attenzione nei prossimi mesi, durante i quali si procederà alla sua vera e propria “

execution” sottolinea la ben informata newletter Affari Internazionali. Viene costituito ufficialmente il European Defence Fund, (Fondo per la Difesa Europea) composto da due “finestre” complementari, ma distinte in termini gestionali, giuridici e finanziari. Il coordinamento tra le due verrà affidato ad un

coordination board costituito da rappresentanti della Commissione Europea, dell’Alto Rappresentante, dagli Stati membri, dell’Eda e, quando necessario, anche dell’industria.

La prima finestra- destinata alla ricerca europea sulla difesa – servirà a finanziare la Preparatory Action con una dotazione di 90 milioni di euro entro il 2019 e, in seguito, con la creazione di un programma di ricerca dedicato alla difesa nell’ambito del prossimo Programma Quadro 2021-27, con un ammontare previsto di 500 milioni l’anno, ovvero 3,5 miliardi per l’intero periodo. La seconda finestra punta invece ad assicurare il finanziamento congiunto per lo sviluppo e l’acquisizione di capacità strategiche di difesa, con particolare attenzione su ricerca e tecnologie e lo sviluppo di nuovi prodotti ed equipaggiamenti, inclusi i prototipi. Per questo comparto la Commissione Europea prevede un importo di riferimento cinque miliardi di euro all’anno. Ma come verranno finanziati questi due progetti di coordinamento della ricerca e dell'industria tecnologica destinati alla Difesa Europea? Con una struttura a “ombrello” che prevede l'aumento dei fondi destinati alle spese militari dei singoli stati membri e che verranno esclusi dal calcolo dei vincoli del Patto di Stabilità. Addirittura la Commissione consentirà di recuperare risorse attraverso l'emissione di titolo di debito pubblico. Un paradosso per chi da anni sta massacrando interi paesi all'insegna della riduzione del debito? Niente affatto. E' la logica conseguenza di un apparato – l'Unione Europea – che ha ingranato la marcia per una politica militare adeguata alle ambizioni di un polo imperialista. Una condizione ineludibile di questo processo, è proprio la costruzione di un complesso militare-industriale fortemente concentrato e tecnologicamente avanzato. Investire in questo settore le risorse sottratte ai capitoli sociali (sanità, pensioni, istruzione, salari etc.) è coerente con la logica della classi dominanti.

Qualcuno ha cominciato anche a fare i calcoli, indicando che 1 euro investito nell'industria militare, ne produce 1,6 di ritorno. Esattamente la stessa logica su cui è stato costruito e legittimato il complesso militare-industriale statunitense dagli anni'50 in poi. Il progetto prevede degli incentivi degli investimenti all’interno della catena dei fornitori dell'industria militare: 1) maggiore e migliore accesso ai finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese (Pmi) e per il settore della difesa nel suo complesso; 2) rafforzamento del supporto fornito dai fondi Ue agli investimenti nella difesa; 3) incoraggiamento allo sviluppo di centri regionali di eccellenza tecnologica; 4) supporto al mantenimento delle capacità professionali nel settore della difesa. In tal senso va letta linea adottata dalla Commissione Europea per sostenere la revisione dei criteri di concessione dei prestiti da parte della Banca Europea degli Investimenti (Bei) che attualmente esclude il settore della difesa e penalizza, in particolare, le Pmi. Nel documento approvato il 30 novembre e nel suo piano di azione, la Commissione si dice “pronta ad impegnarsi a un livello senza precedenti” per sostenere gli Stati membri nel settore della difesa.

Insomma non è stato mandato in soffitta solo il "vecchio modello sociale europeo dai costi insopportabili" (parole di Draghi nel 2012), piuttosto le classi dominanti europee ci stanno presentando nero su bianco una delle loro priorità (l'altra è la stabilità del sistema finanziario). E ci dicono esplicitamente che i tagli dolorosi alle spese sociali in nome del rigore, servivano solo a reperire le risorse per finanziare le "loro" priorità a discapito delle nostre. E lo fanno con una perversione in più: rendere senso comune il dogma per cui le spese sociali sono un costo e sono improduttive, mentre le spese militari producono effetti benefici sull'economia e il sistema industriale. La ciliegina che mancava per un polo imperialista – quello europeo – che intende giocare a tutto campo nella competizione globale.

«Questo è il domani che ci aspetta. Con la vittoria del no abbiamo vinto la battaglia. Ma la guerra continua e i signori dell’èlite plutocratica mondialista stanno riorganizzando il conflitto». Il Fatto Quotidiano, il blog di Diego Fusaro, 8 dicembre 2016 (c.m.c.)

«Questo è il domani che ci aspetta. Con la vittoria del no abbiamo vinto la battaglia. Ma la guerra continua e i signori dell’èlite plutocratica mondialista stanno riorganizzando il conflitto». Il Fatto Quotidiano, il blog di Diego Fusaro, 8 dicembre 2016 (c.m.c.)

State pronti: il gruppo finanziario JP Morgan, l’Ue e gli Usa non hanno ottenuto il risultato sperato, giacché in Italia ha vinto il No al referendum costituzionale.

Non è passata la loro linea, supportata dal nostro partito governativo atlantista ed euroservo, atta a destrutturare lo Stato nazionale, a desovranizzare e a spoliticizzare la politica, di modo che il fanatismo economico finanziario possa svilupparsi senza residui ostacoli e senza i lacci e i lacciuoli degli Stati.

Il piano dei signori globalisti neofeudali e neo-oligarchici è fallito. Ora stanno lavorando per ottenere per altra via il loro obiettivo, cioè distruggere la sovranità nazionale, la Costituzione e i diritti sociali: stanno lavorando per imporre un “governo tecnico” (si legga: colpo di Stato finanziario ) all’Italia, con tanto di troika in casa.

Questo è il domani che ci aspetta. Con la vittoria del no abbiamo vinto la battaglia. Ma la guerra continua e i signori dell’èlite plutocratica mondialista stanno riorganizzando il conflitto.

È notizia di oggi, prontamente negata e smentita: come nei tradimenti amorosi, i colpevoli agiscono negando fino alla fine. Padoan chiederà un prestito miliardario al fondo salva stati: l’Italia come la Grecia entra nel girone dell’indebitamento, con annesso ingresso della troika nel Paese e distruzione in un colpo solo della Costituzione e della sovranità nazionale.

Ciò che non sono riusciti a fare – la riforma costituzionale – lo faranno ora con una giunta militare di tipo economico, con una dittatura finanziaria il cui compito sarà la distruzione finale della sovranità nazionale con annesse “riforme” di adeguamento dell’Italia alla linea europea: distruzione dello stato sociale, tagli salariali, ulteriori aggressioni al mondo del lavoro e dei diritti sociali. I signori del mondialismo continuano nella loro lotta di classe ai danni delle masse precarizzate che subiscono in silenzio.

». il manifesto, 9 dicembre 2016 (c.m.c.)

». il manifesto, 9 dicembre 2016 (c.m.c.)

Le notizie sulla crescita delle ineguaglianze e degi impoveriti nel mondo sono diventate un ritornello cerimoniale. In Italia la raffica dei dati sulla devastazione sociale in corso è stata molto nutrita in questi ultimi giorni di «bilanci annuali». Mi riferisco al rapporto o dell’Istat («Condizioni di vita e reddito 2015») e al rapporto 2016 di Save the Children «Sconfiggere la povertà educativa. Fino all’ultimo bambino», diffusi entrambi all’inizio di questa settimana.

Il 28,7% delle le persone residenti in Italia è in stato di povertà o esclusione sociale, in aumento rispetto al 2014. Mica poco per il settimo paese più ricco del pianeta.

La quota delle persone impoverite sale al 48,3% (da 39,4%) se si tratta di coppie con tre o più figli e raggiunge il 51,2% (da 42,8%) nelle famiglie con tre o più minori; i livelli d’impoverimento sono superiori alla media nazionale in tutte le regioni del Mezzogiorno, con valori più elevati in Sicilia (55,4%), Puglia (47,8%) e Campania (46,1%). Quattro individui su dieci sono impoveriti in Sicilia, tre su dieci in Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Se nei paesi dell’Unione europea (più Islanda e Norvegia) oltre 26 milioni di bambini sono in stato d’impoverimento, in Italia, la percentuale tocca il 32% (contro il 28% in Ue). Alla radice dell’impoverimento e dell’esclusione sociale,ricorda Save the Children per l’ennesima volta, c’è la disuguaglianza. «Il 10% delle famiglie più ricche in Europa attualmente guadagna il 31% del reddito totale e possiede più del 50% della ricchezza totale, e il divario tra ricchi e poveri sta aumentando».

Si tratta di processi strutturali, non contingenti. Ebbene quali e dove sono le classi dirigenti europee che hanno dato e danno realmente la priorità alla strategia dello sradicamento dei fattori strutturali dell’impoverimento e dell’esclusione sociale?

Per cecità legata ai loro dogmatismi ideologici e per chiaro obiettivo di difesa dei loro interessi di classe, i dirigenti del mondo del business e della finanza, della tecnocrazia e del mondo della politica continuano con pervicacia ad applicare scelte e ad adottare misure il cui effetto principale, risultato indiscusso negli ultimi quaranta anni, è stato quello di alimentare e rafforzare la crescita delle ineguaglianza di reddito e dell’esclusione.

La loro formula trita e ritrita non è cambiata: meno tasse sui ceti medio-bassi e incentivi fiscali per i ceti medio-alti, più investimenti in infrastrutture (informatiche, energetiche, trasporti…), più libertà alle imprese (riduzione dei vincoli, autocertificazione, liberalizzazione del commercio e degli investimenti…), piccole porzioni di «redistribuzione» di reddito, ad hoc, di tipo assistenziale, sovente di natura elettoralistica. Il tutto allo scopo prioritario di favorire la crescita economica, la competitività internazionale e l’uso efficace ed efficiente delle risorse del pianeta.

In termini di rendimento finanziario, la riduzione delle tasse, anche quando ha indotto un modesto aumento dei consumi stimolando così la crescita della produzione e degli investimenti, si è tradotta nella capacità dei detentori di capitale di appropriarsi della parte più grande e consistente della ricchezza prodotta, contribuendo cosi all’aumento della forbice tra redditi da lavoro e redditi da capitale.

Allo stesso risultato si è giunti con le misure in favore degli investimenti nelle infrastrutture produttive e commerciali in supporto delle attività delle imprese private e privatizzabili, anziché nelle infrastrutture per il benessere socioeconomico di tutti, quali scuole, ospedali, asili infantil e servizi alle persone d’interesse generale pubblico. La ricchezza da essi creata è andata utlerioremente a remunerare il capitale dei gruppi sociali a reddito medioalto. Inoltre, le politiche di austerità, poste sotto il controllo di banche centrali come la Bce (politicamente indipendenti dai poteri pubblici eletti) e valutate da agenzie finanziarie private mondiali (le agenzie di rating), hanno considerevolmente avvantaggiato le classi più ricche.

Ciò è stato inevitabile in un contesto in cui, da un lato, l’imposizione dell’equilibrio di bilancio ha fatto si che spese pubbliche e sociali siano contabilizzate e quindi «da ridurre» (quelle militari ne sono escluse) e, dall’altro lato, la legalizzazione dell’evasione fiscale (paradisi fiscali, segreto bancario…) e l’esaltazione della finanza speculativa (si pensi alla finanza algoritmica, al millesimo di secondo) hanno condotto a un massiccio trasferimento di reddito nelle mani dei già ricchi. In confronto, le bricioline redistributive (80, 100 euro una tantum o le carte alimentari…) in favore dei più «bisognosi» costituiscono una forma vergognosa di assistenza caritatevole.

Non è un caso che il nuovo segretario al tesoro degli Usa, Steven Mnuchin, scelto da Trump, ha reso noto i tre punti chiavi del suo programma per ridare forza e fiducia all’economia: meno tasse, più investimenti in infrastrutture, più libertà alla finanza. E non a caso, gli Usa continueranno a figurare al primo posto della classifica nell’indice d’ineguaglianza sociale fra i paesi più ricchi al mondo. La verità è che le disuguaglianze non saranno ridotte dalla crescita del Pil perché il Pil che cresce secondo i canoni dell’economia dominante è, invece, il fattore strutturale chiave della creazione delle disuguaglianze.

Così è del tutto irresponsabile da parte di Vincenzo Boccia, presidente della Confindustria, affermare che per gli imprenditori gli obiettivi della crescita e della competitività restano centrali (Corriere della Sera del 6 dicembre). Altro che riforma dell’Italia. Business as usual. Che cecità.

«Trump ha messo in evidenza la brutalità inerente l’apparato patriarcale dominante, che caratterizza la forma attuale del capitalismo e della sua espressione politica. Si sta formando un’immensa ribellione politica che può andare in direzioni opposte, verso la catastrofe o verso l’emancipazione».

«Trump ha messo in evidenza la brutalità inerente l’apparato patriarcale dominante, che caratterizza la forma attuale del capitalismo e della sua espressione politica. Si sta formando un’immensa ribellione politica che può andare in direzioni opposte, verso la catastrofe o verso l’emancipazione».

Comune.info, 8 dicembre 2016 (c.m.c.)

E al risveglio, l’incubo non si è dissolto. Era nel mondo reale, non nel sogno. Ciò che ha cominciato a dissolversi è la percezione illusoria che si aveva della realtà sociale e di se stessi.

Gli apparati del regime politico statunitense sono ancora lì, ma è scomparso ciò che dava loro vita e alimento: la credenza generale che il processo elettorale esprima la volontà collettiva e che le persone elette tramite quel processo rappresentino gli interessi e i desideri di quella maggioranza. È venuto alla luce che quel regime è dispotico e ingannatore, ed è al servizio dell’1 per cento della popolazione mondiale. Cresce una sfiducia profonda nei politici e nell’apparato stesso.

C’è un tentativo molto generale di ristabilire quella credenza. Il presidente Obama e la signora Clinton hanno invitato a unirsi intorno al nuovo presidente fin dal mattino del 9 novembre, perché l’evidente polarizzazione non si approfondisse. Sebbene in molta gente ci siano vergogna, tristezza e paura, si continua ad alimentare l’illusione che la società statunitense tornerà ad essere esempio e modello per il mondo, una volta che sarà stato posto rimedio ad alcuni dei suoi mali oggi tanto evidenti.

Persino gli scontenti si esprimono ancora nel quadro convenzionale; confidano che il dispositivo generale di governo sarà in grado di correggere il pasticcio. Alcuni pensano, ad esempio, che il Collegio elettorale potrà ribaltare il risultato o che gli equilibri e i contrappesi della grande democrazia statunitense addomesticheranno Trump e gli toglieranno gli spigoli più offensivi e pericolosi.

Tutto ritornerà presto alla normalità…Non tutti hanno il coraggio di vedere che la normalità è una società profondamente razzista e sessista, a carattere dispotico. Ciò che oggi fa orrore è stato patito da milioni di persone per molti anni, dentro e fuori gli Stati Uniti. L’occultamento ha resistito a tutte le denunce. Non si voleva accettare che razzismo e sessismo caratterizzassero la società attuale, a tutti i livelli. Non si tratta soltanto delle patologie dei suprematisti bianchi statunitensi; sono atteggiamenti profondamente radicati ovunque e imposti nel mondo dagli Stati Uniti.

E neppure si tratta di vecchie tracce di un passato ormai superato, ma di caratteristiche intrinseche dell’apparato patriarcale che contraddistingue il mondo attuale e che contagia la maggior parte della popolazione. Senza dubbio Trump ha ravvivato e stimolato atteggiamenti di odio. Ma l’odio per la vita è inerente all’apparato patriarcale dominante, che caratterizza la forma attuale del capitalismo e della sua espressione politica, il regime dispotico che ancora si chiama democrazia rappresentativa. Il suo impeto distruttivo si manifesta allo stesso modo nella sistematica distruzione della Madre Terra, che mette a rischio la sopravvivenza della specie umana, e nella lacerazione sistematica del tessuto sociale e delle basi stesse della convivenza, il che comporta discriminazione ed esclusione sempre più intense.

Invece di chiudere di nuovo gli occhi, è il momento di tenerli ben aperti. Abbiamo bisogno di percepire con chiarezza l’attuale momento di pericolo. Si è prodotta un’immensa ribellione politica che può andare in direzioni opposte: il suo destino non è predeterminato nella sua origine e non è scritto nelle stelle. Può essere un cammino verso la catastrofe o verso l’emancipazione. L’esito sarà di liberazione se da tutte le parti la gente si mobiliterà in basso e a sinistra, e non per mantenere uno stato di cose che sarebbe inevitabilmente catastrofico. Fascista non è il termine appropriato per qualificare la congiuntura attuale. Neofascista nemmeno; non chiarisce le differenze sostanziali rispetto agli anni Trenta in Europa. Però dobbiamo imparare dal passato.

Dobbiamo studiare come si forma il desiderio di essere diretti, il desiderio che un’altra persona regoli la nostra vita, il che dà luogo all’istinto del gregge e ancora ci rinchiude, sia nei partiti che negli atteggiamenti di fronte al governo. È ancora attuale la domanda fatta da Reich a proposito degli anni Trenta: come è possibile dare origine a masse che desiderino la propria distruzione? Quelli che non vogliono rispondere ritengono che la domanda non li riguardi, che il fascismo sia una cosa che ha potuto succedere ad altri, ma che non è il loro problema.

Oggi dovranno affrontare questa domanda, come tutti e tutte noi.Il pericolo attuale non è iniziato l’8 novembre. Si è aggravato in quel giorno, perché il risultato ha agglutinato e incoraggiato impulsi molto distruttivi. Ma quel giorno ha anche risvegliato molte e molti dormienti, che si sono messi in moto. Molte persone reagiscono, ancora legate alle inerzie del sistema in cui confidavano. Molte altre, come ambientalisti, femministe e difensori dei diritti umani, si propongono di raddoppiare il loro impegno, sia pure senza abbandonare la via che seguivano.

Ma un numero crescente di persone si sta riconoscendo nello specchio della società abominevole che è venuta alla luce e cominciano ad organizzarsi per smantellarla insieme. Iniziano con l’autocritica. Evitano con cura le inerzie del passato. Militano nel gruppo, per la riorganizzazione dal basso della nuova società, ma facendo questo si lasciano alle spalle le formule patriarcali, autoritarie, fasciste, che caratterizzano molti gruppi rivoluzionari e partitici, spesso agganciati a un leader; stanno dando forma a una militanza gioiosa, festosa, radicata nell’impulso vitale.

Tollerare significa sopportare con pazienza, dice il vocabolario. Invece di tollerare l’altro, perché non è come loro, queste persone cominciano a festeggiare la sua radicale alterità, aprendogli ospitalmente le braccia, la testa e il cuore. Questa militanza gioiosa e questa nuova ospitalità caratterizzano già varie mobilitazioni che danno un nuovo senso al terremoto socio-politico dell’8 novembre.

paesi europei della Nato dovranno addossarsi una spesa militare molto maggiore.». il manifesto, 6 dicembre 2016 (c.m.c.)

La maggioranza degli italiani, sfidando i poteri forti schierati con Renzi, ha sventato il suo piano di riforma anticostituzionale. Ma perché ciò possa aprire una nuova via al paese, occorre un altro fondamentale No: quello alla «riforma» bellicista che ha scardinato l’Articolo 11, uno dei pilastri basilari della nostra Costituzione.

Le scelte economiche e politiche interne, tipo quelle del governo Renzi bocciate dalla maggioranza degli italiani, sono infatti indissolubilmente legate a quelle di politica estera e militare. Le une sono funzionali alle altre. Quando giustamente ci si propone di aumentare la spesa sociale, non si può ignorare che l’Italia brucia nella spesa militare 55 milioni di euro al giorno (cifra fornita dalla Nato, in realtà più alta).

Quando giustamente si chiede che i cittadini abbiano voce nella politica interna, non si può ignorare che essi non hanno alcuna voce nella politica estera, che continua ad essere orientata verso la guerra. Mentre era in corso la campagna referendaria, è passato sotto quasi totale silenzio l’annuncio fatto agli inizi di novembre dall’ammiraglio Backer della U.S. Navy: «La stazione terrestre del Muos a Niscemi, che copre gran parte dell’Europa e dell’Africa, è operativa».

Realizzata dalla General Dymanics – gigante Usa dell’industria bellica, con fatturato annuo di 30 miliardi di dollari – quella di Niscemi è una delle quattro stazioni terrestri Muos (le altre sono in Virginia, nelle Hawaii e in Australia). Tramite i satelliti della Lockheed Martin – altro gigante Usa dell’industria bellica con 45 miliardi di fatturato – il Muos collega alla rete di comando del Pentagono sottomarini e navi da guerra, cacciabombardieri e droni, veicoli militari e reparti terrestri in movimento, in qualsiasi parte del mondo si trovino.

L’entrata in operatività della stazione Muos di Niscemi potenzia la funzione dell’Italia quale trampolino di lancio delle operazioni militari Usa/Nato verso Sud e verso Est, nel momento in cui gli Usa si preparano a installare sul nostro territorio le nuove bombe nucleari B61-12.

Passato sotto quasi totale silenzio, durante la campagna referendaria, anche il «piano per la difesa europea» presentato da Federica Mogherini: esso prevede l’impiego di gruppi di battaglia, dispiegabili entro dieci giorni fino a 6 mila km dall’Europa. Il maggiore, di cui l’Italia è «nazione guida», ha effettuato, nella seconda metà di novembre, l’esercitazione «European Wind 2016» in provincia di Udine. Vi hanno partecipato 1500 soldati di Italia, Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria, con un centinaio di mezzi blindati e molti elicotteri. Il gruppo di battaglia a guida italiana, di cui è stata certificata la piena capacità operativa, è pronto ad essere dispiegato già da gennaio in «aree di crisi» soprattutto nell’Europa orientale.

A scanso di equivoci con Washington, la Mogherini ha precisato che ciò «non significa creare un esercito europeo, ma avere più cooperazione per una difesa più efficace in piena complementarietà con la Nato», in altre parole che la Ue vuole accrescere la sua forza militare restando sotto comando Usa nella Nato (di cui sono membri 22 dei 28 paesi dell’Unione).

Intanto, il segretario generale della Nato Stoltenberg ringrazia il neo-eletto presidente Trump per «aver sollevato la questione della spesa per la difesa», precisando che «nonostante i progressi compiuti nella ripartizione del carico, c’è ancora molto da fare». In altre parole, i paesi europei della Nato dovranno addossarsi una spesa militare molto maggiore. I 55 milioni di euro, che paghiamo ogni giorno per il militare, presto aumenteranno. Ma su questo non c’è referendum.

E' una realtà molto triste quella di un popolo che ha bisogno di prefetti di ferro per risolvere i problemi che la comprensione e la solidarietà dovrebbero essere capaci di risolvere e che la politica dovrebbe aver risolto ancora prima combattendo lo sfruttamento dei popoli lontani.

E' una realtà molto triste quella di un popolo che ha bisogno di prefetti di ferro per risolvere i problemi che la comprensione e la solidarietà dovrebbero essere capaci di risolvere e che la politica dovrebbe aver risolto ancora prima combattendo lo sfruttamento dei popoli lontani.

La Repubblica, 8 dicembre

«Siamo pronti ad abbattere muri e barricate. Le circolari sono scritte, i prefetti allertati. Non è più accettabile che alcuni comuni si sobbarchino il peso dell’emergenza, mentre tanti altri se ne lavino le mani». Il Viminale va alla “guerra” dell’accoglienza. Parte infatti il nuovo Piano nazionale di distribuzione dei migranti. L’obiettivo? Costringere i 5.400 sindaci che non ospitano nessuno a fare la propria parte.

Le città che già accolgono saranno “salve”, tutte le altre riceveranno con gare prefettizie 3 migranti ogni mille abitanti. Non solo. I prefetti, dopo aver verificato l’indisponibilità di strutture pubbliche, potranno requisire anche immobili privati. «Ma saranno casi eccezionali».

Oggi in Italia sono 2.600 su 8.000 i sindaci che ospitano migranti, con gare gestite dai prefetti. E di questi, meno di mille sono i virtuosi che volontariamente aderiscono alla rete Sprar d’accoglienza diffusa. Una situazione, che cozza contro i numeri del 2016: 174.603 i migranti già sbarcati sulle nostre coste (quasi solo africani), ben più dello scorso anno (quando alla fine se ne contarono 153mila), ma anche più di tutti quelli arrivati nel corso dell’intero 2014 (anno record con 170.100 sbarchi). Boom pure di minori stranieri non accompagnati: sono già oltre 24mila (l’anno scorso erano stati 12mila). Fermi al palo invece i ricollocamenti in altri Paesi Ue (solo 1.803 i migranti trasferiti dall’Italia). E così oggi il nostro Paese si trova a gestire 175.143 rifugiati tra centri governativi (15mila), strutture temporanee (136.818) e comuni che aderiscono allo Sprar (23mila).

In prima fila resta la Lombardia, seguono Lazio, Veneto, Piemonte, Campania e Sicilia. «Ma mentre la situazione a livello regionale è abbastanza equilibrata — precisano al Viminale — è all’interno delle singole regioni che ci sono troppe disparità tra comuni che fanno molto e altri che non fanno niente». Un esempio è in Veneto, dove ben 250 sindaci non accolgono nessuno. Per questo è pronto ora a partire il nuovo Piano nazionale d’accoglienza, siglato tra Anci e ministero dell’Interno.

Il via libera tecnico è stato dato ieri mattina a Roma, durante la celebrazione di Sant’Ambrogio, patrono del corpo prefettizio. «Prevedendo la reazione di alcune comunità locali, strumentalizzate dalle solite forze politiche — confidano al Viminale — si è deciso di aspettare il dopo-referendum ». Ora, nonostante la crisi di governo, si parte. Come funzionerà il Piano? Già sono pronte le circolari ministeriali e sono previste anche video-conferenze tra prefetti, sindaci e Viminale. Le città che già accolgono non vedranno piombare sul loro territorio altri migranti, tutte le altre invece saranno oggetto di gare prefettizie e dovranno prepararsi ad accogliere 3 rifugiati ogni mille abitanti. La quota prevista originariamente di 2,5 ogni mille è stata infatti rivista al rialzo, dopo i flussi migratori record degli ultimi mesi. Le grandi città metropolitane, già sotto pressione in quanto snodi di transito per tanti migranti diretti verso il Nord Europa, saranno invece alleggerite: 1,5 migranti ogni mille abitanti. In compenso, i comuni virtuosi riceveranno come incentivo uno stanziamento di 500 euro per ogni migrante ospitato.

Insomma tutto poggerà su gare pubbliche gestite dai prefetti, di fronte ai quali i sindaci che finora si sono chiamati fuori dall’emergenza dovranno piegarsi. Requisizione di immobili privati non sono previste, se non come extrema ratio, dopo che i prefetti abbiano verificato l’indisponibilità di strutture pubbliche.

«Nessun dibattito in direzione, solo applausi per Renzi e urla contro l'unico (Tocci) che si alza a chiedere di discutere la posizione con la quale andare da Mattarella. Ma il segretario aveva già deciso, e comunicata le sue mosse agli "amici della enews". E a Giorgio Napolitano».

«Nessun dibattito in direzione, solo applausi per Renzi e urla contro l'unico (Tocci) che si alza a chiedere di discutere la posizione con la quale andare da Mattarella. Ma il segretario aveva già deciso, e comunicata le sue mosse agli "amici della enews". E a Giorgio Napolitano».

Il manifesto, 8 dicembre 2016 (m.p.r.)

«Adesso basta con le direzioni in cui Renzi parla da solo e agli interventi vengono lasciati appena pochi minuti», aveva detto più di un dirigente del Pd, dandosi un po’ di coraggio dopo la sconfitta del segretario al referendum. E così ieri ha parlato solo Renzi, e poi basta. Riunione finita, malgrado il tentativo di Walter Tocci – uno che ha votato No e per questo è stato accolto dalle grida «vergognati» – di far presente che la linea del partito con la quale andare al Quirinale andava almeno discussa. Non c’è tempo, Renzi deve salire al Quirinale . «Discuteremo quando la crisi si sarà risolta», ha detto il presidente del partito Orfini. Inutile far notare che la direzione è cominciata tre ore più tardi della prima convocazione, il tempo ci sarebbe stato. Invece niente, nessun intervento, nessuna discussione, E poi Renzi la linea l’aveva già comunicata, prima ancora della direzione, agli «amici della enews» dal suo sito personale. «Governo di responsabilità nazionale sostenuto anche dagli altri partiti», oppure «al voto subito dopo la sentenza della Consulta».

Questa è la posizione del Pd cioè di Renzi, le due cose ancora coincidono. Nella sconfitta il presidente del Consiglio dimissionario non è molto cambiato, ha rimandato la resa dei conti interna ma ha già annunciato che sarà «dura». E ha dato un anticipo: «So che tra noi qualcuno ha festeggiato in modo non elegantissimo, lo stile è come il coraggio non ce lo si può dare». Un attacco ai rappresentanti della minoranza – già fischiati all’ingresso della direzione da truppe renziane – accusati di tradimento e anche di vigliaccheria. Nell’attesa dell’analisi del voto (ma quella delle sconfitte non c’è mai stata), il segretario, saldo nel ruolo, comincia anche a dare le carte, e può ringraziare il tempestivo assist di Pisapia: «Dobbiamo pensare cosa significa un partito a vocazione maggioritaria nel nuovo quadro».

Significa alleanze, ovviamente, a sinistra con la formazione che l’ex sindaco di Milano ha immaginato ieri, mentre a destra c’è sempre Alfano. Ci sarebbe anche la minoranza Pd, ma ancora per poco nei piani renziani. Non per niente in nessuno dei suoi scenari viene nominato il congresso, che pure allo stato potrebbe vincere facile. Il segretario prevede di risolvere la pratica cancellando ogni traccia bersaniana dalle liste elettorali.

Il piano A, quello del governo istituzionale – in ipotesi, Grasso – è quello che sembra piacere meno a Renzi, visto che già vede il rischio di «pagare il prezzo della solitudine della responsabilità»; un coinvolgimento pieno di Forza Italia è incerto mentre è certamente escluso quello di leghisti e grillini. Ma anche il piano B, elezioni subito, è diverso da quello presentato: tanto subito non potrà essere. Mettendo in fila l’udienza della Corte costituzionale sull’Italicum (24 gennaio), il tempo anche minimo per la scrittura delle motivazioni, il tempo necessario al parlamento per adeguare i sistemi elettorali residui alle decisioni della Corte e i 45 giorni almeno che devono trascorrere tra lo scioglimento delle camere e le nuove elezioni, si arriva al più presto a fine aprile. Quasi a ridosso del vertice G7 di Taormina al quale Renzi tiene molto. Ma non è solo per questo che il presidente del Consiglio uscente immagina di poter essere ancora lui a guidare l’esecutivo «elettorale», pensa cioè di poter riavere l’incarico.

In fondo ha appena incassato la fiducia del senato, il ramo più problematico del parlamento, e con un margine persino maggiore rispetto all’esordio, nel 2014. Per evitare imbarazzi (accadde a Bersani), Renzi non farà parte della delegazione per le consultazioni, basteranno i fidati Guerini, Rosato, Zanda e Orfini. La baldanza (e il consueto ritardo di 45 minuti) con la quale si è presentato alla direzione che avrebbe dovuto «processarlo» per la sconfitta, è indicativa. Come i dettagli: poco prima di recarsi al Quirinale per (in teoria) ricevere istruzioni dal presidente della Repubblica, ci ha tenuto a far sapere di aver «parlato al telefono con Giorgio Napolitano» per «ringraziarlo». Quando l’ex capo dello stato è, con lui, il principale responsabile del disastro. A cominciare dal contrasto tra sistema elettorale e sistema istituzionale che impedisce di votare subito.

Il testo del discorso che Walter Tocci aveva scritto per il suo intervento alla Direzione nazionale del Pd e che non ha potuto pronunciare. Lì ha parlato solo il Duce. Gli altri possono solo dire di si, altrimenti tacere.

Il testo del discorso che Walter Tocci aveva scritto per il suo intervento alla Direzione nazionale del Pd e che non ha potuto pronunciare. Lì ha parlato solo il Duce. Gli altri possono solo dire di si, altrimenti tacere.

C'est l'Italie d'aujourd'huiIl manifesto, 8 dicembre 2012 con postilla

Ripubblichiamo qui il testo del discorso che Walter Tocci aveva scritto per il suo intervento alla Direzione nazionale del PD.

«Intervento che non ha potuto svolgere per quelle che ha definito “dubbie ragioni di orario. La direzione era stata convocata per oggi alle 15, ed è poi stata spostata alle 17.30 a causa degli impegni del Senato. Il voto di fiducia al Senato, però, è terminato alle 14.30. Ci sarebbe stato ampiamente tempo per qualche ora di dibattito sulle cause, gli esiti e le responsabilità nel post-referendum tra la fine del voto e la salita al Quirinale del Presidente Renzi. Invece si è evitata qualsiasi discussione politica. Lascio quindi che sia il testo a parlare per me».

l testo è stato pubblicato nel sito di Walter Tocci il 7 dicembre 2016 poco dopo le 20.

Non è più tempo di scagliare le pietre; è tempo di raccogliere le pietre per consolidare ciò che è duraturo. Nell’Italia spaesata e divisa si erge la Costituzione come unica certezza. Dovremmo curarne la condivisione nel cuore e nelle menti degli italiani.

Anche compiendo gesti semplici, prendendo l’abitudine magari di aprire qualsiasi nostra assemblea leggendo un articolo della Carta. Nei dibattiti leggevo l’articolo 36, secondo il quale la retribuzione del lavoratore dovrebbe essere “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Cento milioni di voucher sono in contrasto con la Costituzione! I suoi principi non sono reliquie da conservare in una teca, ma un’eredità vivente e una promessa per l’avvenire. Così l’avvertono i ceti popolari: istintivamente sentono che la Carta è dalla loro parte, è un sentimento radicato nella storia repubblicana, ma le attuali classi dirigenti non riescono più a comprenderlo, perché hanno smarrito la “competenza della vita”, come la chiamava Martinazzoli.

Anche i giovani hanno votato per conservare la Carta, al di là del merito della revisione. Nelle burrasche del mare globalizzato cercano un’àncora nel capolavoro italiano del Novecento. Seguono l’esempio dei nonni per sopperire alla penuria educativa dei padri, come i millennials di Sanders.

Ci sono queste correnti profonde nel risultato referendario. Sbaglieremmo a vedere solo le correnti superficiali degli schieramenti partitici. C’è un’astuzia della Costituzione – come l’astuzia della Ragione hegeliana – che per resistere ai ripetuti assalti, di volta in volta si serve delle diverse forze che trova sul campo, della sinistra nel 2006 e della destra e ancora una parte della sinistra dieci anni dopo.

Per noi del PD sarebbe meglio valorizzare le correnti profonde piuttosto che quelle superficiali. Le seconde ci hanno diviso, mentre le prime uniscono il Si e il No nel comune impegno: attuare la Costituzione, la prima e la seconda parte.

Potrei dimostrare che si possono realizzare molti obiettivi del SI con il testo vigente. Si possono dimezzare da subito il numero e la lunghezza delle leggi, delegando e controllando la pubblica amministrazione negli adempimenti, e ottenendo un bicameralismo più rapido, efficace e trasparente.

Le limitazioni ai decreti legge e le leggi a data certa sono in parte già in vigore e debbono essere solo rispettate. I poteri governativi di surroga contro la malasanità sono già previsti nel vecchio Titolo V e non sono mai stati applicati dal ministero. La riduzione delle poltrone è stato un argomento miserabile che non poteva fondare un patto costituente, ma la riduzione dei costi della politica è da fare subito con legge ordinaria; si convochi un’assemblea straordinaria dei gruppi parlamentari e regionali del Pd per assumere precisi impegni nelle rispettive assemblee.

A mio avviso, questa legislatura doveva terminare nel 2014, approvando una buona legge elettorale, e senza avventurarsi nella revisione costituzionale. Si proseguì promettendo faville. Oggi non si può sentire “dopo di me non c’è nessuno”. I conservatori inglesi, dopo la Brexit, hanno sostituito Cameron con la signora May e hanno ripreso a governare. Anche noi possiamo esprimere un premier autorevole tra gli attuali ministri.

Non abbiamo bisogno di governi tecnici, che già hanno combinato guai in passato. Ci vuole un esecutivo a guida Pd per risolvere i problemi urgenti dell’economia, per proseguire le cose buone e la politica europea sui migranti, ma anche per correggere gli errori compiuti – ad esempio su lavoro e scuola – con uno stile di governo non rissoso, e che anzi riporti serenità in un Paese già troppo lacerato.

Nel frattempo, il Parlamento può approvare la legge elettorale senza intromissioni del governo. Andare subito alle elezioni significa dichiarare che il leader sconfitto è insostituibile.

È lo stesso autolesionismo che ha portato a un plebiscito personale sul cambiamento costituzionale.

Senza quel cupio dissolvi oggi ci sarebbe ancora il governo Renzi, e forse avremmo visto approvata anche la legge Boschi. Il demone della disfatta referendaria è ancora al lavoro per la sconfitta alle elezioni anticipate. Chi può fermarlo si faccia sentire in questa sala, prima che sia troppo tardi.

Invece delle elezioni bisogna anticipare il congresso in primavera. Mentre governa, il PD deve curare sé stesso. Per dieci anni abbiamo pensato solo al leader e non ci siamo mai occupati del resto: un’idea del Paese, una cultura politica per il nuovo secolo, un’organizzazione innovativa, una selezione dei dirigenti. Il PD che non abbiamo ancora conosciuto è il compito del congresso.

Il primo passo è riconciliare il PD con l’Ulivo, inteso come vasto campo di cultura, etica, cittadinanza attiva e forze sociali. Per non ripetere i riti del passato la minoranza deve uscire dal guscio e la maggioranza deve riconoscere onestamente i suoi insuccessi.

Per creare un clima più sereno si dovrebbe affidare la guida del partito fino alla primavera a una personalità autorevole e stimata. Sarebbe utile per tutti un passo indietro del segretario, e aiuterebbe anche lui a prepararsi meglio al congresso. L’ordine del giorno dell’assise è l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione.

L’Italia ha bisogno di moderni partiti popolari che governino con ampio consenso, non solo con il premio di maggioranza. Riformare il PD è la principale riforma istituzionale che possiamo realizzare. Non dipende dalle leggi e dai referendum, ma vive nella passione e nell’intelligenza di milioni di militanti e di elettori. Se guadagneremo la loro stima, molti torneranno a dare una mano per la vittoria.

postilla

Ho commentato sul suo sito il testo dell'amatissimo Walter Tocci come segue: Il partito al quale continui a restare iscritto è diventato un partito che si regge sulla corruzione, l'intimidazione e il ricatto, esercitati soprattutto in due tipi di ambienti, spesso sovrapposti: (1) dove storicamente il PCI era riuscito a costruire rapporti stretti con un mondo imprenditoriale che è diventato in questi anni una componente del sistema finanziario/immobiliare globale; (2) dove l'intreccio tra partito, istituzioni comunale e regionali e governo sono più stretti.

n alcune aree di lavoro come la pubblica amministrazione e la scuola sono frequenti i casi di intimidazione che giungono alle mio orecchie. Soprattutto dalle province nelle quali il SI al referendum è stato maggioritario, e dove quei due tipi di dominio si sovrappongono. Sarebbe interessante un'indagine quale quella che il Fabrizio Barca d'antan svolse sul PD romano...

Corriere della Sera, 8 dicembre 2016 (p.d.)

Il testo pubblicato in questa pagina è una sintesi della lectio che Luciano Canfora terrà a Milano il 12 dicembre, nell’ambito del convegno internazionale «Leggere in Europa (XVIII-XXI secolo)». L’incontro, che proseguirà anche il giorno 13, si svolgerà presso la Sala Napoleonica di via Sant’Antonio 12: lo organizza il Centro Apice dell’Università Statale, diretto da Lodovica Braida, che raccoglie e valorizza archivi di editori e autori (www.apice.unimi.it).

«Vorrei avere questi libri: 1° la Grammatica tedesca che era nello scaffale accanto all’ingresso; 2° il Breviario di linguistica di Bertoni e Bartoli che era nell’armadio di fronte al letto; 3° gratissimo le sarei se mi inviasse una Divina Commedia di pochi soldi, perché il mio testo lo avevo imprestato».

È Antonio Gramsci che scrive a Chiara Passarge, sua padrona di casa a Roma (via G.B. Morgagni 25), pochi giorni dopo l’arresto, avvenuto a Roma l’8 novembre 1926. In quel momento, sul fondamento dell’assoluta illegittimità del suo arresto, Gramsci è portato a pensare che resterà in carcere solo per breve tempo. Scrive infatti, poco oltre nella stessa lettera: «Se la mia permanenza in questo soggiorno durasse a lungo, credo ella debba ritenere libera la stanza e disporne». Anche sua cognata Tania Schucht era convinta che l’inverosimile arresto fosse di breve durata: e così scrisse in famiglia a Mosca. La lettera in cui essa così si esprime è stata pubblicata in anni recenti.

La lettera di Gramsci alla Passarge non giunse mai a destinazione perché sequestrata dalla polizia. Perciò quei tre libri non poté averli. Dopo vicende che sono ormai ben note (confino ad Ustica, nuovo arresto e trasferimento «ordinario» a San Vittore a Milano, «processone» durante il quale Gramsci è a Regina Coeli, condanna a 20 anni di carcere nel giugno 1928, trasferimento definitivo a Turi di Bari), Gramsci poté, non senza incontrare resistenze politico-burocratiche, domandare penna, calamaio, e libri di studio. A parte la disponibilità dei libri - spesso inutili o bizzarri - della biblioteca delle varie carceri in cui fu ristretto. Fu una vera e propria lotta, nel corso della quale Gramsci non esitò a scrivere direttamente al «capo del governo», cioè a Mussolini, lettere argomentate e vigorose per difendere il diritto alla lettura. Una battaglia alla quale dobbiamo la nascita dei Quaderni del carcere.

In una lettera alla moglie del 2 maggio 1927 (dal 9 febbraio era ristretto a San Vittore e in marzo delinea un programma di studio, il celebre für ewig) scrive di aver letto «ottantadue libri» della bizzarra biblioteca carceraria e di avere con sé «una certa quantità di libri miei, un po’ più omogenei, che leggo con più attenzione e metodo. Inoltre leggo cinque giornali al giorno e qualche rivista». Ancora: «Studio il tedesco e il russo e imparo a memoria, nel testo, una novella di Puškin, la Signorina-contadina». Ma - commenta - «mi sono accorto che, proprio al contrario di quanto avevo sempre pensato, in carcere si studia male, per tante ragioni, tecniche e psicologiche».

Le liste dei libri, opuscoli, riviste, di cui Gramsci poté via via disporre negli anni di detenzione (dalla condanna definitiva del giugno 1928 al trasferimento in clinica a Formia il 7 dicembre 1933; dall’ottobre 1934 egli è in libertà «condizionale») sono state pubblicate, dapprima in un bel saggio di Giuseppe Carbone (sulla rivista «Movimento operaio», luglio-agosto 1952) e poi in appendice al IV volume dell’edizione paleografica dei Quaderni del carcere a cura di Valentino Gerratana (Einaudi, 1975). Celebri sono gli episodi del settembre 1930 e dell’ottobre 1931, quando, da Turi, Gramsci scrive reiteratamente a Mussolini e non solo critica le limitazioni arbitrarie alla lettura, ma chiede - e ottiene - un’ampia serie di volumi, che vanno - nel 1930 - dal Satyricon di Petronio al volume di Fülop-Müller sul bolscevismo all’Autobiografia di Trotskij, e - nel 1931 - da «Critica fascista» a «Civiltà cattolica», da «Labour Monthly» alla «Nouvelle Revue Française», dalle opere complete di Marx ed Engels (edizione francese) alle Lettere di Marx a Kugelmann con prefazione di Lenin. Opere che tutte si ritrovano sia nella lista ricostruita da Carbone (p. 669) che in quella di Gerratana (pp. 3.062-3.063).

Gramsci era dotato di una notevolissima memoria, ed è istruttivo osservare come la esercitasse per esempio mandando a mente novelle di Puškin. (i pedagogisti del nostro tempo inorridiscano pure nella loro infantile ostilità allo sforzo mnemonico). Ma è evidente che solo l’accesso ad una così grande quantità di libri e riviste (ne abbiamo citato solo una minima parte) poté render possibile il grande lavoro dei Quaderni, le cui pagine partono molto spesso da uno spunto di lettura. Che si possa lavorare scientificamente in assenza di libri e fondandosi unicamente su ciò che si ha ancora in mente è un mito. È leggenda, ad esempio, che Diderot, incarcerato nel castello di Vincennes, abbia tradotto la platonica Apologia di Socrate perché ne ricordava a memoria il testo. Del resto, lo stesso Diderot scrivendo, anni dopo (1762) a Sophie Volland, dirà: «Avevo con me il mio Platone tascabile».

Il più grande intellettuale del IX secolo, il patriarca Fozio, pur ristretto in cattività perché deposto e condannato su impulso dell’imperatore Basilio I in quel momento incline a dare un’offa al papa di Roma, non si arrende e denuncia, scrivendo all’imperatore, la confisca dei libri che lui e la sua cerchia leggevano e sistematicamente chiosavano. La sua lettera all’imperatore ci è giunta e si può considerare un remoto antecedente delle lettere del detenuto Gramsci a Mussolini. Anche Basilio dovette accondiscendere, almeno in parte, alla richiesta del grande detenuto. E dalla restituzione a lui di una parte almeno dei materiali che la «cerchia» aveva prodotto nacque il più importante, ancorché labirintico al pari dei Quaderni gramsciani, libro del Medioevo greco: la cosiddetta Biblioteca di Fozio.

Un bilancio approvate senza che neppure chi lo ha approvato lo leggesse. Ma a studiarlo « è ancora più evidente che si tratta di una manovra di bilancio a netto favore dei ceti forti e di coloro che si sono arricchiti illecitamente».

Un bilancio approvate senza che neppure chi lo ha approvato lo leggesse. Ma a studiarlo « è ancora più evidente che si tratta di una manovra di bilancio a netto favore dei ceti forti e di coloro che si sono arricchiti illecitamente».

Il manifesto, 8 dicembre 2016

La sconfitta del Sì non poteva essere più piena. Oltre ai cittadini, con il loro voto, ci hanno pensato pure i più spregiudicati operatori economici che hanno seppellito il terrorismo psicologico dei guru di Renzi sparso a piene Tv nelle ultime settimane.

Il lunedì da nero è diventato roseo. Piazza Affari è ai massimi dal post Brexit con i titoli bancari; lo spread scende a 158 punti; i BTp sotto il 2% segnalano che il rischio Italia non c’è o non è percepito; le notizie che trapelano di un intervento statale diretto in salvataggio del Monte dei Paschi di Siena – dopo il fallimento della soluzione privata voluta da Renzi – fanno rimbalzare anche questo titolo. Intanto si attende che il giorno dell’Immacolata porti ad un allargamento di durata e di criteri del quantitative easing della Bce, la sola promessa del quale aveva tranquillizzato i mercati.

Ma per chi non ha il portafoglio ricco di titoli di stato o di azioni c’è poco da gioire.

Il Senato ha licenziato la manovra di bilancio con un voto di fiducia dato a un governo che si era già dichiarato dimissionario per bocca del suo leader in diretta Tv domenica notte. In tempi surreali, si potrebbe dire. Salvo poi accettare di procrastinare di qualche ora l’effettività dell’atto per chiudere la vicenda della legge di Bilancio. In fretta e furia.

Il presidente della Commissione Bilancio del Senato, il pd Tonini, si è pubblicamente dispiaciuto per non avere potuto effettuare una lettura completa della legge. E già questo la dice lunga sulla consapevolezza della fiducia concessa. Ma ciò che è più grave è che la Camera, dove pure la legge era stata licenziata con voto di fiducia, aveva lasciato al Senato diverse questioni da cambiare e introdurre. Questo ovviamente non è avvenuto. È la prima volta che il disegno di legge finanziaria viene modificato solo da un ramo del Parlamento. Una vendetta per il mancato bicameralismo non paritario?

Sta di fatto che in questo modo è ancora più evidente si tratta di una manovra di bilancio a netto favore dei ceti forti e di coloro che si sono arricchiti illecitamente.

Restano le provvidenze per le imprese, nella speranza che questo rilanci l’economia, malgrado gli evidenti fallimenti di simili politiche; il ritorno senza pagare pegno dei capitali fuggiti all’estero; la cancellazione di Equitalia con annessa rottamazione delle relative cartelle. Spariscono invece quelle provvidenze che erano state pensate per accalappiare voti per il Sì. II referendum c’è già stato: passata la festa gabbato lo santo.

Non si tratta solo di briciole. Restano fuori i soldi per la sanità di Taranto per i guasti provocati dall’Ilva; il già incerto accordo sugli 85 euro nel pubblico impiego rimane scoperto per il 2018; l’ampliamento degli ecobonus e del sisma bonus agli incapienti non pervenuto; sparisce il taglio del 33% delle slot machines negli esercizi commerciali; non ci sono certezze sul «bonus mamme» che avrebbe dovuto essere erogato dal 1 gennaio secondo un emendamento caduto come altri mille, a degna conclusione della farsa del fertility day; viene rimandata sine die l’assunzione dei 350 precari dell’Istat; manca lo sconto fiscale per la bonifica dall’amianto o per chi immette il fotovoltaico nell’immobile; non si sa quale sarà la ripartizione del fondo di tre miliardi per gli enti locali; si rinvia l’estensione dell’accesso alla pensione anticipata per le lavoratrici. E si potrebbe continuare.

Più d’uno ha sostenuto che ciò che è caduto verrà poi ripreso in successivi decreti a cura del governo che verrà. Fingendo di dimenticare che la Commissione europea, al cui giudizio la nostra legge di Bilancio è sottoposta, ha già fatto sapere, seppure in modo non ancora perentorio, di pretendere una nuova manovra aggiuntiva di 5 miliardi. E c’è ragione di sospettare che la sua severità sarà tanto più intransigente, quanto meno risulterà gradita la figura dell’eventuale successore di Renzi alla guida del prossimo governo, tecnico o istituzionale che sia.

«Intervista con Marco Aime. L’antropologo, autore di

«Intervista con Marco Aime. L’antropologo, autore di

Fuori dal tunnel edito da Meltemi. "Il movimento No-Tav può essere letto sotto profili diversi. Io ho scelto di indagare in che modo la comunità valsusina si è trasformata in seguito alla lotta"». Ilmanifesto, 7 dicembre 2016 (c.m.c.)

«L’idea è maturata poco a poco, mentre seguivo le vicende e l’evolversi del movimento e della resistenza all’opera». Marco Aime descrive così il momento in cui ha deciso di dedicare un volume al No-Tav.

Si intitola Fuori dal tunnel (pp. 297, euro 22) ed è stato appena pubblicato per Meltemi (di cui il catalogo è stato recentemente acquisito da Mimesis). «Circa tre anni fa – prosegue l’antropologo – ho iniziato la vera e propria ricerca sul campo, recandomi frequentemente in valle, intervistando molte persone, partecipando alle riunioni e alle manifestazioni, per comprendere la natura del movimento».

Ospite oggi a Roma nell’ambito di «Più libri più liberi» lo abbiamo incontrato per alcune domande.

In che modo il No-Tav interroga un antropologo? Quanti livelli della questione ha potuto indagare e quale ha prediletto?

Personalmente ho seguito un filone che ha segnato il mio lavoro fin dall’inizio: quello dell’antropologia alpina, ma mentre prima mi ero prevalentemente occupato di tradizioni della montagna, questa volta ho voluto cimentarmi con la realtà attuale di una valle. Il movimento No-Tav può essere letto sotto profili diversi: politico, economico, ecologico, molti autori prima di me hanno affrontato la questione del tunnel e delle grandi opere in genere, in chiave economica, tecnologica, ambientale. Io ho scelto di indagare in che modo la comunità valsusina si è trasformata in seguito alla lotta e forse si può dire, che si è costruita proprio grazie alla minaccia esterna.

Lei parla di «laboratorio di democrazia» e di «un’alternativa necessaria per impedire l’assolutismo politico e culturale». In che senso?

La domanda di fondo che ci pone la valle di Susa è: una comunità ha o meno il diritto di decidere sulla propria salute e su quella delle generazioni future? Oppure deve soccombere al volere della cosiddetta maggioranza? «Cosiddetta» perché sappiamo benissimo che chi governa non ha sempre il maggior numero di voti, inoltre ci si deve chiedere se «democrazia» significhi dittatura della maggioranza o rispetto delle minoranze. Domanda ancora più urgente se posta alla luce di un’opera la cui validità è stata messa in dubbio da molti esperti non di parte. La riflessione in valle, a partire dalla questione Tav si è poi estesa ad altri temi come i beni comuni, l’acqua pubblica, una economia etica, che mettono in discussione il modello di sviluppo dominante.

Le interviste che ha condotto l’hanno spinta verso un lavoro cucito tra le narrazioni. Un libro plurale come lo è il movimento della Val di Susa?

Esatto. In primis ho cercato di restituire il più possibile le voci dei protagonisti. Da un lato perché quello era lo sfondo della mia ricerca, dall’altro perché il movimento No-Tav è spesso stato vittima di una stampa che se si eccettua il manifesto e il Fatto Quotidiano, si è sempre dimostrata ostile. Poi perché si tratta di un movimento anomalo rispetto a quelli tradizionali, quelli che ho vissuto nella mia gioventù negli anni Settanta.

Un movimento che ha saputo far convivere anime quanto mai lontane tra di loro dal punto di vista ideologico, politico e di storie personali, riuscendo a unirle in una lotta il cui scopo fondamentale è la difesa dell’ambiente, tema su cui si è trovato un accordo generale. Forse è proprio questa la specificità del movimento: il non essersi connotato su un piano ideologico, ma su un tema sostanziale e di aver saputo fare convivere forme ed espressioni di lotta quanto mai diverse tra di loro.

La «comunità» non è un concetto astratto bensì, soprattutto nella vicenda in divenire del No-Tav e come lei stesso scrive – un contrappeso al modello dominante…

Come ha scritto Victor Turner, le relazioni sociali umane sono caratterizzate da due modelli principali, che si affiancano e si alternano. Il primo è quello della società come sistema strutturato, differenziato e spesso gerarchico di posizioni politico-giuridico-economiche, per esempio lo Stato; il secondo è quello della comunità non strutturata di individui uguali, che agiscono da contraltare rispetto alle decisioni. In democrazia la Communitas come la chiama Turner, dovrebbe avere un peso maggiore, cosa che non sempre accade.

Dopo il referendum dovranno mutare molte cose, che le iniziative del sindacato dei lavoratori già hanno messo sul tappeto. «Non si può perseguire una artificiosa separazione tra l’insieme del sistema e le sue diverse componenti, isolando e privilegiando solo, o quasi esclusivamente, quelle in cui si esprime direttamente la funzione di governo».

Dopo il referendum dovranno mutare molte cose, che le iniziative del sindacato dei lavoratori già hanno messo sul tappeto. «Non si può perseguire una artificiosa separazione tra l’insieme del sistema e le sue diverse componenti, isolando e privilegiando solo, o quasi esclusivamente, quelle in cui si esprime direttamente la funzione di governo».

La Repubblica, 8 dicembre 2016

UN TERREMOTO ha colpito domenica il sistema politico italiano. Ne ha sbriciolato il vertice, come dimostrano le immediate e inevitabili dimissioni del Presidente del Consiglio, e la conseguente crisi di governo. Ha bloccato il tentativo di impadronirsi della dimensione costituzionale facendola diventare affare di parte. Non ha certificato la sconfitta di una persona, ma il fallimento di un progetto politico. Questo progetto manifestava una forzatura evidente, e pericolosa, perché negava sostanzialmente la dimensione costituzionale come terreno comune di confronto, non riducibile alle esigenze della mera attualità politica. La risposta popolare, affidata a un No che ha assunto dimensioni inattese, impone ora di considerare il modo in cui si intrecciano democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Una nuova legge elettorale, di conseguenza, non dovrebbe soltanto assicurare la governabilità sulla quale tanto si insiste, ma garantire anche quella rappresentatività che la Corte costituzionale, nel giudicare illegittimo il Porcellum, ha individuato come necessario principio di riferimento.

Intanto, dal mondo sindacale, con particolare convinzione, arrivano indicazioni importanti, affidate a scelte impegnative e, in più di un caso, innovative. È stata imboccata con determinazione la strada dell’intervento diretto dei cittadini. La Cgil ha raccolto più di tre milioni di firme su temi di particolare rilievo, che già occupano un posto importante nella discussione pubblica. Si tratta della cancellazione di norme del cosiddetto Jobs Act – quelle riguardanti i voucher, divenuti sempre più strumento del precariato; la disciplina delle forme di reintegro nei casi di licenziamenti illegittimi, dopo l’abrogazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori; e le norme sulla responsabilità solidale nei contratti di appalto. L’anno prossimo ci porterà dunque una stagione in cui la voce dei cittadini si farà sentire con particolare intensità.

Questa novità deve essere seriamente considerata perché conferisce una ulteriore, forte legittimazione all’istituto del referendum, divenuto ormai sempre più centrale nell’intero processo istituzionale. Una dinamica, questa, che esige certamente una continua riflessione critica, ma che tuttavia non può poi tradursi in una diffidenza che spinga a non dare il giusto rilievo a quelli che sono sempre più spesso rilevanti dati di realtà. E non può divenire l’occasione o il pretesto per non misurarsi fino in fondo con le trasformazioni che già il nostro sistema ha conosciuto proprio per effetto del moltiplicarsi delle occasioni in cui la decisione finale contempla un diretto protagonismo dei cittadini. Il fatto che il più grande sindacato italiano abbia deciso di affidarsi al referendum per dar seguito concreto a sue iniziative assai impegnative rappresenta una innovazione significativa per il processo istituzionale nel suo complesso.

La stessa eventuale sottolineatura di possibili rischi o effetti negativi è parte di una corretta analisi realistica, che tuttavia non può giustificare disinteresse o addirittura rifiuto di una novità così rilevante. Si deve piuttosto considerare il fatto che la prossima stagione politica sarà accompagnata da strategie nuove dei diversi soggetti sociali e, quindi, dalla messa a punto di forme politiche coerenti con questi cambiamenti. Il sindacato si sta muovendo con modalità che inducono a ritenere che intende riprendere quel ruolo in largo senso istituzionale che gli era stato lungamente congeniale e che si era venuto indebolendo, o addirittura perdendo, in una stagione che ha visto la dichiarata ostilità del governo verso i corpi intermedi fino a escludere la legittimità stessa della loro consultazione. Si sta operando una continua e progressiva modifica delle condizioni che rendono possibile le stesse forme dell’azione collettiva e le loro modalità. Una eventuale disattenzione sindacale per questi mutamenti avrebbe come effetto una perdita di peso e di evidenza del sindacato stesso.

Diventa in questo modo chiaro che non si può perseguire una artificiosa separazione tra l’insieme del sistema e le sue diverse componenti, isolando e privilegiando solo, o quasi esclusivamente, quelle in cui si esprime direttamente la funzione di governo. La presenza sindacale, in particolare, contribuisce a riportare l’attenzione sul merito delle questioni e a liberare almeno in parte la fondamentale materia costituzionale dall’impronta personalistica che ne ha finora marcato persino eccessivamente la discussione. Nessuna politica sociale può assumere consistenza in un contesto in cui unico, o comunque principale, riferimento rimanga il solo governo.

« La Repubblica, 7 dicembre 2016 (c.m.c.)

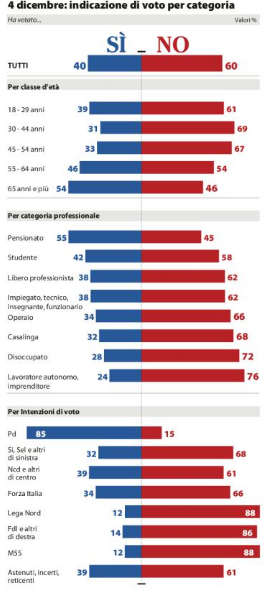

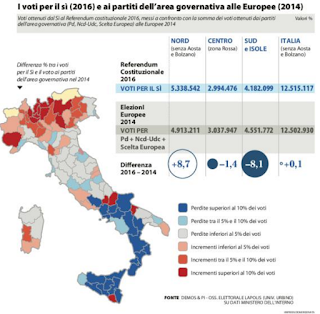

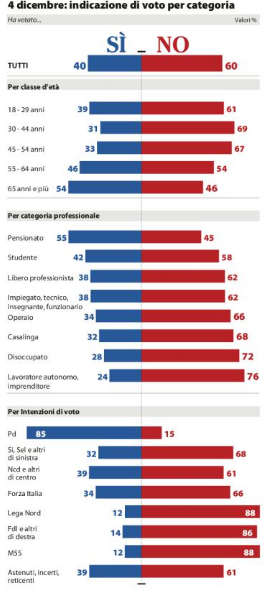

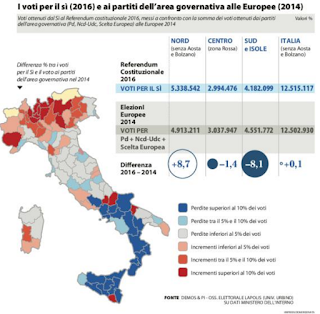

Il dato più rilevante nei risultati del 4 dicembre emerge dal confronto con l’esito del referendum costituzionale del 2006. In ambo i casi il voto popolare ha respinto una riforma costituzionale assai invasiva (54 articoli modificati nel 2006, 47 nel 2016), approvata a maggioranza semplice da una coalizione di governo che ostentava sicurezza per bocca di un premier (allora Berlusconi, ora Renzi) in cerca di un’investitura plebiscitaria.

Le due riforme abortite non sono identiche, ma vicine in aspetti cruciali (la fiducia riservata alla sola Camera e il nebbioso ruolo del Senato). Se guardiamo ai numeri, il confronto è impressionante: nel 2006 i No furono il 61,29%, nel 2016 il 59,25; quanto ai Sì, si passa dal 38,71% (2006) al 40,05 (2016). Un rapporto di forze simile, che diventa più significativo se pensiamo che l’affluenza 2016 (68,48%) è molto superiore a quella del 2006 (52,46%): allora votarono 26 milioni di elettori, oggi ben 32 milioni, in controtendenza rispetto al crescente astensionismo delle Europee 2014 e delle Regionali dello stesso anno.

Eppure, dal 2006 ad oggi il paesaggio politico è completamente cambiato, per l’ascesa dei 5Stelle, la frammentazione della destra berlusconiana, le fratture di quella che fu la sinistra. Più affluenza oggi di dieci anni fa, un cambio di generazioni, con milioni di giovani che votavano per la prima volta a un referendum costituzionale: eppure, nonostante i mutamenti di scenario, un risultato sostanzialmente identico, con un No intorno al 60%. Una notevole prova di stabilità di quel “partito della Costituzione” che rifiuta modifiche così estese e confuse.

Esso è per sua natura un “partito” trasversale, come lo fu la maggioranza che varò la Costituzione, e che andava da Croce a De Gasperi, Nenni, Calamandrei, Togliatti. Il messaggio per i professionisti della politica è chiaro: non si possono, non si devono fare mai più riforme così estese e con il piccolo margine di una maggioranza di parte. Nel 2006 e nel 2016, due governi diversissimi hanno cercato di ripetere il discutibile “miracolo” del referendum 2001, quando la riforma del Titolo V (17 articoli) fu approvata con il 64% di Sì contro un No al 36%: ma allora l’affluenza si era fermata al 34% (16 milioni di elettori). Si è visto in seguito che quella riforma, varata dalle Camere con esiguo margine, era mal fatta; e si è capito che astenersi in un referendum costituzionale vuol dire rinunciare alla sovranità popolare, principio supremo dell’articolo 1 della Costituzione.

Per evitare il ripetersi (sarebbe la terza volta) di ogni tentativo di forzare la mano cambiando la Costituzione con esigue maggioranze, la miglior medicina è tornare a un disegno di riforma costituzionale (nr. 2115), firmato nel 1995 da Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Leopoldo Elia, Franco Bassanini. Esso prevedeva di modificare l’art. 138 Cost. nel senso che ogni riforma della Costituzione debba sempre essere «approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti», e ciò senza rinunciare alla possibilità di ricorrere al referendum popolare. Questo l’art. 4; ma anche gli altri di quella proposta troppo frettolosamente archiviata sarebbero da rilanciare.

L’art. 2 prevedeva che la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica debba sempre essere dei due terzi dell’assemblea (l’opposto della defunta proposta Renzi-Boschi, che avrebbe reso possibile l’elezione da parte dei tre quinti dei votanti, senza computare assenti e astenuti); e che qualora l’assemblea non riesca ad eleggere il Capo dello Stato «le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente assunte dal Presidente della Corte Costituzionale ».

L’art. 3, prevedendo situazioni di stallo nell’elezione da parte del Parlamento dei membri della Consulta di sua spettanza, prevedeva che dopo tre mesi dalla cessazione di un giudice, se il Parlamento non riesce a eleggere il successore «vi provvede la Corte Costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Previsione lungimirante: è fresco il ricordo del lungo stallo delle nomine alla Corte, finché nel dicembre 2015 si riuscì a nominare tre giudici dopo ben 30 tentativi falliti.

In quelle proposte, come si vede, la Corte Costituzionale aveva un ruolo centrale, e il rafforzamento delle istituzioni passava attraverso un innalzamento delle maggioranze necessarie per passaggi istituzionali cruciali, come le riforme costituzionali o l’elezione del Capo dello Stato. In un momento di incertezza come quello che attraversiamo, quella lezione dovrebbe tornare di attualità, anche se molti firmatari di quella legge sembrano essersene dimenticati.

La riforma Renzi- Boschi è stata bocciata, ma fra le sue pesanti eredità resta una cattiva legge elettorale, l’Italicum, che la Consulta potrebbe condannare tra poche settimane, e che comunque vale solo per la Camera. Compito urgente del nuovo governo, chiunque lo presieda, sarà dunque produrre al più presto una legge elettorale finalmente decorosa, e compatibile (si spera) con riforme costituzionali come quelle sopra citate.

Le prossime elezioni politiche, anticipate o no, dovranno portare alle Camere deputati e senatori liberamente eletti dai cittadini e non nominati nel retrobottega dei partiti. Il referendum da cui veniamo è stato un grande banco di prova per la democrazia: ma ora è il momento di mostrare, per i cittadini del No e per quelli del Sì, che sappiamo essere “popolo” senza essere “populisti”. Che per la maggioranza degli italiani la definizione di “popolo”, della sua sovranità e dei suoi (dei nostri) diritti coincide con quella della Costituzione, la sola che abbiamo. Il “ritorno alla Costituzione” che ha segnato i mesi scorsi e che ha portato all’esito del referendum mostra che è possibile.

«Il giornalismo ufficiale ha smesso di leggere e raccontare la realtà per farsi parte e difensore dell'establishment e come tale è percepito dall'opinione pubblica. Le sue opinioni, non "separate dai fatti" ma semplicemente contro i fatti, non influenzano più nessuno».

«Il giornalismo ufficiale ha smesso di leggere e raccontare la realtà per farsi parte e difensore dell'establishment e come tale è percepito dall'opinione pubblica. Le sue opinioni, non "separate dai fatti" ma semplicemente contro i fatti, non influenzano più nessuno».

Huffingtonpost.it, 6 dicembre 2016 (m.p.r.)

Ero sicuro del trionfo del No al referendum costituzionale fin dalla scorsa estate e gli evidenti errori di Matteo Renzi nella campagna referendaria hanno infine confermato le mie certezze.

Questo non perché io sia dotato di particolari virtù profetiche - perdo regolarmente le scommesse sul calcio - ma perché da molti anni faccio un bellissimo e privilegiato mestiere, il giornalista, che comporta l'abitudine a leggere la realtà così com'è e non come la vorremmo o come la interpretano le ideologie o i sondaggi. Attraversando la vita reale nei luoghi di lavoro, al supermercato, sugli autobus o al bar, era solare che Renzi stesse viaggiando a tutta velocità contro un muro.

La questione allora è: perché nessuno l'ha capito? Non parlo tanto di Matteo Renzi e della sua mediocre corte. Il governo che ci lasciamo alle spalle è stato fra i più dilettanteschi della storia della Repubblica. Verrebbe da dire: infantili. Capita a tutti di sbagliare, naturalmente, ma almeno da professionisti, come direbbe Paolo Conte, in un mondo adulto. Renzi ha sbagliato da dilettante, scommettendo tutto su una partita persa in partenza. Matematicamente persa in partenza, come scrivevo già a giugno.

Al vizio d'origine - un calcolo insensato - il premier ha aggiunto una strategia fallimentare, puntando come elemento di forza sull'estrema personalizzazione lideristica del quesito e fidandosi del sostegno di un coro di media che comprendeva la Rai più governativa di sempre, le reti Mediaset e molti grandi giornali. Senza capire che oggi l'endorsement o comunque la simpatia dei grandi media d'informazione non costituisce un vantaggio, ma piuttosto un handicap.

Il giornalismo ufficiale ha smesso di leggere e raccontare la realtà per farsi parte e difensore dell'establishment e come tale è percepito dall'opinione pubblica. Le sue opinioni, non "separate dai fatti" ma semplicemente contro i fatti, non influenzano più nessuno. E il ricorrente tentativo di terrorizzare il pubblico come si fa con i bambini, minacciando l'arrivo dell'uomo nero se non faranno i buoni, suona ormai patetico come la visione di uno spaventapasseri di stracci in un campo di grano.

Non per caso Grillo e Farage, Trump e Podemos, sia pure con le enormi differenze fra loro, hanno fatto dell'attacco sistematico ai grandi media un mantra di successo. Queste forze avanzano nel consenso non "nonostante" le scomuniche di giornali e tv perbene che li etichettano come populisti, ma in buona parte grazie a quelle.

Con la stessa superficialità e ignoranza del paese reale esibite lungo la stagione narcisistica del renzismo, ora i media perbene scoprono di colpo tutte le critiche al capo mai espresse in tre anni e grondano di consigli al piccolo principe per evitare la sconfitta di ieri, e dunque oggi utilissimi. Si può affrontare la questione in vari modi. Alimentando una polemica fra giornalisti, di cui poco importa.

Oppure facendo del moralismo, altrettanto irrilevante, per segnalare la propria diversità di liberi pensatori controcorrente rispetto agli allineati guardiani del potere. Ma la faccenda è altra e ben più seria. Riguarda la totale separatezza delle classi dirigenti dalla vita quotidiana dei cittadini. Tutte le oligarchie tendono a trasfigurare la realtà e piegarla ai propri interessi.

Ma per due secoli la funzione dell'informazione è stata appunto quella di mediare fra classi dirigenti e cittadini, riportando la discussione pubblica dentro confini reali e razionali. Oggi i media appaiono ancora più lontani dal reale di quanto non lo siano le oligarchie e il potere si abbevera a fonti d'informazione che confermano ogni giorno una visione distorta della società, scambiando le narrazioni di chi comanda per fatti concreti. Nel rimproverare i nuovi media di diffondere una "post verità" i vecchi media non si rendono conto di essere loro stessi ormai dei falsari.

Per tornare al referendum, non c'era davvero bisogno di aspettare il voto del 4 dicembre per capire che gli esclusi e i dimenticati, i giovani disoccupati e precari, le periferie del Nord, le regioni del Sud, tutti coloro insomma che non contano nulla per questa economia malata, il giorno in cui avrebbero potuto contare si sarebbero precipitati a votare contro il sistema.

La speranza è che almeno la lezione sia servita. Lo vedremo nelle prossime difficili settimane. Perso il referendum, Renzi è passato al piano B, che prevede elezioni subito. Aveva giurato che avrebbe abbandonato la politica e dovrebbe ritirarsi su una panchina con un cartoccio di fish and chips come David Cameron, che in fondo ha perso di poco e non contro una marea di No.

Chiederà invece il voto anticipato perché è l'unico modo di conservare la poltrona di segretario del Pd, avendo dovuto per la forza dei fatti (e non per coerenza, non siamo ridicoli) rinunciare a quella di premier. Ed è anche l'unico modo per completare il suo inconsapevole mandato storico, che sembra quello di demolire il sistema politico italiano ed europeo.

Checché ne dicano i suoi sciocchi consiglieri, gli stessi che avevano festeggiato con un "ciaone" l'inizio della fine con il referendum sulle trivelle, il Pd di Renzi non riuscirà mai a trasformare in consensi diretti il 40 per cento di Sì alla riforma. Anzi, se sarà confermato l'Italicum, il Pd in questa condizione rischia di non arrivare neppure al ballottaggio.

Alla fine sarebbe il trionfo dei 5 Stelle, persone che vivono nella realtà e non nel palazzo e per questo sono destinati a crescere nel consenso. Purtroppo non sono ancora attrezzati per governare. L'italia rischia così un cortocircuito che getterebbe nel buio l'intera Europa.

Achille Mbembe.

Achille Mbembe.

Necropolitica«Fenomeni come il securitarismo, il razzismo la militarizzazione dei territori e dei confini, la deportazione forzata non sono qualcosa di esterno o un mero limite sovrano della "governamentalità neoliberale", ma dispositivi al centro stesso di tale tecnologia di governo». ilmanifesto, 6 dicembre 2016 (c.m.c.)