la Repubblica, 5 gennaio 2017 (c.m.c.)

La democrazia può morire anche di verità, non solo di menzogne. Uno slogan, ma non del tutto. La politica della verità quando si applica alle opinioni — delle quali si nutre il forum dei paesi a regime costituzionale democratico — è una ghigliottina pronta a tagliare idee e simbolicamente teste.

Il diritto che tutela la libertà di opinione esiste proprio per coloro che cantano fuori del coro o che esprimono preferenze che ad altri non piacciono e magari bollano come false. Ma che cosa sia una “falsa” preferenza o opinione nessuno può dirlo. E nessun tribunale può deciderlo, nemmeno quello di giudici competenti e indipendenti: abitando le opinioni la zona grigia del né vero né falso ma dell’opinabile e del variabile, non si sa di quale competenza si parli; e poi, essendo quella dei magistrati una mente che, fuori delle procedure e delle norme scritte, si riempie di idee altrettanto partigiane e parziali di quelle di ogni altro cittadino, non è chiaro di quale indipendenza si parli.

La giuridificazione delle opinioni è una proposta preoccupante e potenzialmente tremenda nelle conseguenze. Ovviamente si parla di opinioni, non di informazioni scientifiche o commerciali – le etichette dei medicinali o dei prodotti alimentari non portano “opinioni” ma informazioni testate, e in questi casi la menzogna è truffa, anche pericolosa, perseguibile per legge.

I sostenitori della giuridificazione usano l’argomento causale per difendere la loro proposta: fanno, per esempio, riferimento ad alcune news false che hanno circolato sul web durante la campagna elettorale americana. Possono provare che c’è stato un rapporto lineare di causa-effetto tra quelle news false e l’esito elettorale, che ogni voto repubblicano sia stato generato da quelle news? Non lo possono, ovviamente, e quindi non possono accampare alcuna “prova” che suffraghi il bisogno di un’authority che vagli le opinioni – come se chi compone questo tribunale sia un santo senza emozioni e opinioni!

Il mito platonico del filosofo (o giudice) è da scartare perchè la democrazia vuole ed è uno spazio aperto dove si confrontano opinioni diverse e anche opposte; e dove i cittadini sono naturalmente disposti a dissentire e ad essere partigiani di ciò in cui credono. Questa non è una malattia da curare, ma il gioco stesso della politica democratica che si preserva con il pluralismo (e un giornalismo che prediliga le inchieste ai sondaggi).

Quindi, se un’opinione politica (non-scientifica) balzana attraversa il web e raccoglie proseliti strada facendo, la soluzione migliore è che siano i cittadini a contestarla. La caccia alle balle sarebbe una bella forma di cittadinanza attiva nell’era della democrazia del web, che ha l’ambizione di produrre informazione fai-da-te. Se si va oltre il giornalismo di professione e la sua deonotologia, la responsabilità di sorvegliare si estende a tutti, facendo della produzione della notizia un “bene della comunità” intera.

Alla proposta del “tribunale governativo”, Beppe Grillo ha opposto «una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie dei media». Una proposta che fa raggelare il sangue, non perché realizzabile ma proprio perché irrealizzabile. Immaginiamolo questo tribunale buono (del popolo): dovrebbe stare in seduta permanente, notte e giorno perché la produzione di opinioni non si ferma mai; dovrebbe identificare il nome e il cognome della persona che ha generato una opinione, cosa impossibile perché le opinioni sono una composizione di varie altre idee e non hanno padri e madri indiscussi; dovrebbe leggere milioni di parole e ordinarle per capitoli, argomenti, generi. Alla fine, questo tribunale del popolo o è un’altra App o è una bufala esso stesso, perché nessun cittadino “scelto a sorte” potrebbe svolgere una tale funzione. Ma proprio perché irrealizzabile, esso rischierebbe di essere un terribile e totalmente arbitrario tribunale dell’inquisizione.

La democrazia il tribunale ce l’ha naturalmente, ed è quello dell’opinione pubblica, che Jeremy Bentham definì l’organo che tutto giudica e che però genera anche l’oggetto del giudizio. L’opinione “fa” e “giudica” se stessa, dunque. Non la fanno i giudici che con la lente della verità epistemica credono di poter setacciare l’agorà. Ma non la fa neppure un tribunale popolare, una idea priva di senso e che, nel peggiore dei casi, può solo essere un comitato popolare di salute pubblica, sulla falsariga di quelli che vennero sperimentati dal Terrore giacobino e da quelli stalinista e fascista.

«Nessuna censura, la Rete deve essere credibile» tuona Grillo. Ha ragione. Ma se così è, risponda con confutazioni a chi propone la giuridificazione, non proponendo il peggio. Rilanciare sul peggio è una politica sconsiderata che porta acqua proprio al mulino della censura perché crea partiti: quello della giuridificazione contro quello della giuria di popolo. E quale che sia il vincitore, l’esito sarebbe un male per tutti. Le opinioni si combattono con le opinioni, e quindi con la libertà di cambiare opinione (e di denunciare le bufale).

articolo21 online 5 gennaio 2017 (c.m.c.)

Risuonano ancora oggi come un mantra le parole di Giuseppe (detto Pippo) Fava, ucciso il 5 gennaio del 1984, mentre andava a prendere la nipote che recitava in Pensaci, Giacomino! al teatro Verga di Catania. Non fece neanche in tempo a scendere dalla sua Renault 5 che fu attinto da cinque proiettili della famigerata calibro 7,65, arma tristemente nota per molti omicidi di mafia.

Eppure Fava, già delegittimato da tanti “benpensanti” colleghi in vita, fu drammaticamente screditato nel momento della morte. L’omicidio, infatti, fu etichettato come delitto passionale, con titoloni a più colonne che ne annunciavano la morte per “movente passionale”. D’altronde si sa, per chi non vuol vedere ed investigare in Sicilia, il problema immediato sono le “fimmine” (le donne). E per chi proprio non credeva alle donne, ecco la seconda ed ultima pista accreditata: il movente economico, per le difficoltà in cui versava la rivista “I Siciliani”.

Persino i funerali diventarono terreno di scontro, in quanto l’allora primo cittadino di Catania, Angelo Munzone, affermò che la mafia a Catania non esistesse. Solo successivamente, l’evidenza delle accuse lanciate da Pippo Fava sulle collusioni tra Cosa nostra ed i cavalieri del lavoro catanesi, verrà rivalutata dalla magistratura, che avviò vari procedimenti giudiziari.

Nel 1998 si è concluso a Catania il processo denominato “Orsa Maggiore 3” dove per l’omicidio di Giuseppe Fava sono stati condannati all’ergastolo il boss mafioso Nitto Santapaola, ritenuto il mandante, Marcello D’Agata e Francesco Giammuso come organizzatori (poi assolti), ed Aldo Ercolano come esecutore assieme al reo confesso Maurizio Avola.

Giuseppe Fava era un giornalista che cercava di scavare nei meandri meno investigati della “verità” che ai più sfuggeva, iniziando dai rapporti fra mafia e politica.

«Mi rendo conto che c’è un’enorme confusione sul problema della mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione». Affermò Fava il 28 dicembre 1983, nel corso della sua ultima intervista rilasciata ad Enzo Biagi.

E quelle frasi per l’epoca rivoluzionarie, ancora oggi hanno un fortissimo valore civile. A 33 anni dalla sua scomparsa, gli allora giovani con i quali il “direttore” fondò i Siciliani, continuano con impegno la ricerca della verità. Fra questi, il suo storico amico e collaboratore, Riccardo Orioles che, proprio per non aver rinunciato alle idee di Pippo Fava, vive oggi in condizioni di grande disagio sociale e per il quale è stata richiesta l’applicazione della Legge Bacchelli.

Come ogni 5 gennaio il ricordo di Fava riscalda il cuore di tanti giovani, nella speranza che le sue idee camminino sulle nostre gambe non soltanto il giorno della sua uccisione.

Il Fatto Quotidiano, 5 gennaio 2017 (p.d.)

«Una circolare invita ad alleggerire i comuni con più migranti. Via al piano con l’Anci»

Un articolo di Alessandra Ziniti e due interviste di Massimo Vanni e Paolo Rodari al presidente della Toscana e al Patriarca di Venezia.

Un articolo di Alessandra Ziniti e due interviste di Massimo Vanni e Paolo Rodari al presidente della Toscana e al Patriarca di Venezia.

La Repubblica, 4 gennaio 2017, con qualche domanda in postilla

RABBIA E POLEMICHE

di Alessandra Ziniti

QUEI pochi che sono rimasti aprono e chiudono a singhiozzo tra un incendio e una rivolta. Le bocche cucite con ago e filo degli ospiti di Ponte Galeria, i padiglioni in fiamme di Lampedusa e Brindisi, le pietrate dei siriani rinchiusi a Bari nel centro poi devastato dal fuoco. Filo spinato e luridi stanzoni, giacigli per terra e servizi igienici indecorosi, pericolose promiscuità e soprattutto lunghissimi periodi di “detenzione” in attesa di quell’espulsione che, nel 60 per cento dei casi, continua ad essere impossibile. E attorno “pezzi” d’Italia chiamati ad una difficilissima convivenza.

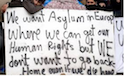

È una raffica di no quella che, all’indomani dei disordini di Cona seguiti ieri da altre proteste di migranti a Verona e Vicenza, respinge il piano di riapertura dei Cie annunciato dal ministro dell’Interno Marco Minniti. Governatori e sindaci, associazioni umanitarie e sindacati di polizia, esponenti di vertice della stessa maggioranza di governo dicono no al progetto, accolto invece positivamente da Salvini che chiede espulsioni di massa e forze di centrodestra, con il quale il Viminale intende dare una stretta all’emergenza clandestini. «Appena possibile ascolteremo il ministro Minniti. Vogliamo capire se predisporre i Cie in ogni regione sia realmente la risposta giusta all’emergenza immigrazione — dice perplesso il presidente della commissione di inchiesta sui migranti Federico Gelli, del Pd — L’esempio del Cpa di Cona ribadisce l’inadeguatezza di queste strutture che troppo spesso diventano ghetti difficili da gestire ». Con Minniti chiede di parlare anche la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, d’accordo sull’esigenza di maggiori espulsioni ma «assolutamente contraria ai Cie così come li abbiamo conosciuti a Gradisca».

Un Cie in ogni regione per arrivare al raddoppio dei rimpatri di chi non ha diritto a rimanere nel nostro paese. I posti effettivamente attivi in questo momento, a causa del continuo apri e chiudi delle strutture teatro di rivolte da parte degli ospiti, sono 359, meno della metà di quelli originariamente previsti dagli spazi degli unici cinque Cie rimasti in Italia: Roma, Torino, Caltanissetta, Brindisi e Bari (da diversi mesi chiusi dopo gli ultimi danneggiamenti). Per arrivare in tempi brevi all’obiettivo 2000, la strada più breve è la riattivazione di almeno una parte degli altri otto Cie che negli ultimi anni sono stati riconvertiti in hotspot (come Lampedusa e Trapani), in centri di prima accoglienza o per richiedenti asilo o di chiudere perché riconosciuti, come dice monsignor Giancarlo Perego della Cei «centri ingestibili ed esplosivi».

C’è un numero che parla più di altri: dei 175.000 migranti nel circuito dell’accoglienza in Italia più di 150.000 sono ospiti di centri di accoglienza, solo 25.000 nel sistema Sprar che prevede una vera integrazione.

Cpa o Cie poco importa: è di strutture pronte ad esplodere che hanno paura sindaci e governatori. Lo aveva detto subito il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini memore dell’isola trasformata in una prigione a cielo aperto, ma lo dice anche il governatore del Veneto Zaia: «Centri come Cona devono chiudere. Tenere in ostaggio gli operatori, dare fuoco a cose, sono proteste che non si possono giustificare. Bisogna attuare la politica dei rimpatri iniziando da questi signori che fanno casino». Dal centro di via Corelli a Milano a quello di Gradisca d’Isonzo, da Crotone a Catanzaro, da Modena alla ex caserma Chiarini di Bologna. Il governo riprende in mano la lista delle strutture che si potrebbero riaprire velocemente. E già si alzano le barricate. Non ha remore Sandra Zampa, vicepresidente del Pd: «A Bologna non faremo riaprire il Cie. Mi spiace che l’idea sia di un ministro del mio partito. Sono posti disumani. Inseguire i leghisti è un errore».

«Il presidente della Toscana Rossi: servono accordi bilaterali che rendano effettive le espulsioni»

Presidente Rossi, la Toscana non ha Cie. Il ministro Minniti però ne vuole uno per ogni regione.

CITTÀ DEL VATICANO. «Una volta di più risalta l’inadeguatezza e la pericolosità della concentrazione di uomini e donne in un’unica struttura, non è il primo momento di difficoltà che si manifesta in un anno a Cona e basta un niente in un clima già surriscaldato per far scoppiare l’incendio. Ciò che preoccupa è che questo produrrà una reazione di rigetto dell’immigrazione in quanto tale».Così dice Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che rivolge anzitutto un pensiero a Sandrine, la giovane ivoriana deceduta nel Centro, la donna «che è passata attraverso terribili vicissitudini e ha finito per incontrare la morte».

Il Fatto quotidiano/diritti online, 13 dicembre 2016 (p.s.)

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha giudicato illegittima l'”ordinanza antibarboni” emessa dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per vietare accattonaggio, capannelli di persone e consumazione di cibi e bevande in luoghi pubblici. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di un richiedente asilo pakistano, portando all’annullamento della sanzione di 50 euro per essere stato trovato a dormire all’aperto in città. Per il Tar, l’amministrazione locale può varare ordinanze solo per “fronteggiare eventi e pericoli eccezionali ed emergenziali” che minaccino “l’incolumità pubblica” e la “sicurezza urbana”, e che non possano essere affrontati in via ordinaria.

Il provvedimento, che è stato firmato dal vicesindaco della Lega Nord Pierpaolo Roberti, era stato emesso a fine settembre ed era valido fino allo scorso 15 novembre, ma molte delle sue indicazioni sono state riprese nella proposta di regolamento della Polizia municipale presentata dalla Giunta comunale e ora all’esame del Consiglio. Questo nuovo regolamento di polizia urbana, non entrato ancora in vigore, prevede multe fino a 900 euro non solo per i mendicanti ma anche per chi dà loro offerte in denaro.

Il rifugiato che ha visto riconosciute le proprie ragioni è stato assistito dai legali dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. La decisione del Tar, però, non fa retrocedere la giunta guidata da Dipiazza (Forza Italia), che – spiega il vicesindaco – non farà un solo passo indietro sulla strada della lotta ai senzatetto. «La volontà dell’amministrazione – continua Roberti – rimane la stessa, ovvero adottare tutti i provvedimenti possibili affinché Trieste torni ad essere una città bella, pulita e sicura: quindi nel frattempo si è dato il via all’iter per l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia urbana, in arrivo in aula consiliare all’inizio del prossimo anno. Un nuovo atto amministrativo che supererà tutte le eccezioni sollevate dal Tar».

Il nuovo regolamento “antidegrado” verrà discusso in aula a partire da gennaio, ma sui social network è già cominciata la protesta organizzata da alcuni cittadini: la prima manifestazione si terrà il 21 dicembre, data in cui è prevista una “Marcia degli zaini“ con bivacco per “sfidare” l’amministrazione.

L’organizzatore dell’iniziativa è il giornalista e attivista Luigi Nacci che ricorda come la città “è stata prospera quando regnava il disordine, quando ci vivevano almeno cinquantamila persone più di oggi, le vie erano un turbinio di genti e lingue, la città intera era un bivacco a cielo aperto”. Critiche all’ordinanza arrivano anche dalle organizzazioni del mondo cattolico, tra cui Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Comunità di San Martino al Campo.

«». The NewWorkTimes online, 3 gennaio 2017 (m.c.g.)

SINTESI

Con l’eccezione di Finlandia, Pesi Bassi e Danimarca, in tutte le grandi città europee il numero dei senzatetto è in continuo aumento. E non si tratta solo di migranti, spesso giovani e istruiti, ma anche di cittadini che ‘non ce l’hanno fatta’: per lo più maschi e adulti. Ovviamente, le misure emergenziali, che sono comunque costose, non incidono sulle cause strutturali. E infatti, il problema dei senzatetto si ripresenta ogni anno ai primi freddi, e sempre più acuto.

A Milano, “campionessa” italiana di solidarietà grazie ai suoi 2.700 posti letto attualmente disponibili per i mesi più freddi nei dormitori e alla partecipazione generosa dei cittadini (quest’anno in pochi giorni sono stati raccolti 28.000 sacchi a pelo, coperte e giacconi), sono morti di freddo in rapida sequenza due emigrati che passavano le notti all’aperto sulle panchine.

Che occorrano misure strutturali e, in particolare, che occorra dare alloggio non solo temporaneo ai sentatetto lo pensa anche un amministratore di una grande città americana. E’ la proposta avanzata dal neo-sindaco di Sacramento, la capitale della California: una proposta ‘rivoluzionaria’ che già evidenzia lo iato incolmabile che si aprirà fra le iniziative degli Stati e delle amministrazioni locali democratiche, e le minacce di deportazione annunciate dal nuovo Presidente degli USA.

Darrel Steinberg, da sempre impegnato come Senatore dello Stato della California sui temi del disagio psichico e della ‘homelessness’, intende mettere a disposizione dei senzatetto (attualmente 2.600) 1.500 unità abitative entro la primavera. Un progetto che dovrebbe accompagnarsi a un attento monitoraggio e aiuto, medico, psicologico ed economico; ma soprattutto, a una pedagogia argomentativa capace di contrastare le prevedibili reazioni NIMBY della popolazione locale. (m.c.g.)

CALIFORNIA TODAY. A NEW MAYOR TAKES ON HOMELESSNESS

Homelessness has seemed to defy solution in many California cities.

Ambitious plans are crafted, giant sums are spent and still, years later, the problem is entrenched, or even worsened. But in Sacramento, a new mayor is asserting that he could alter the script — and many people are taking him seriously.

The Sacramento Bee has expressed optimism that the city could be better poised than ever to break the cycle of homelessness. Some homeless leaders have too. “We’re extremely hopeful,” said Bob Erlenbusch, executive director of the Sacramento Regional Coalition to End Homelessness.

The reason is the swearing in last month of Mayor Darrell Steinberg, a veteran state lawmaker who has made mental illness and homelessness signature issues of his political career. One of Mr. Steinberg’s first mayoral acts was to expand access to warming centers in Sacramento. On any given night in the county, roughly 2,600 people are homeless.

The move was welcomed by homeless leaders who had lobbied for it for years.

On Monday, Mr. Steinberg said his administration planned to free up at least 1,500 housing units for the homeless by the spring. The City Council and Sacramento County supervisors are scheduled to meet in a joint session this month to discuss the proposal.

Some critics are skeptical, questioning how the costs will be met.

Others have challenged the mayor over his reluctance to embrace a so-called tent city for the homeless — like those created in Seattle — which supporters say would offer a temporary safer alternative to life on the streets and river banks.

«That’s the essential first step» said Mark Merin, a civil rights lawyer who has advocated for the homeless in Sacramento. Without that there’s no foundation on which to build a program.»

We caught up with Mr. Steinberg by phone. These are edited excerpts from the conversation:

Do you think Sacramento could solve the problem of homelessness?

Well I think we need to aim very high. But I also have no illusions. And we talk about a concept called ‘functional zero,’ which means that we ought to have more permanent housing and supportive services than the number of homeless people. And then the goal is to match them up. But no, I’m not talking about trying to absolutely fix it. I think that’s the aspiration. But I think it’s our obligation and our opportunity to make it much better.

How does your approach differ from what’s been tried before?

We have a lot of tools in place and we also know what works. What works — and I’ve seen it — is assertive outreach by clinically trained outreach workers, case management, single points of entry, supportive services, especially mental health and substance abuse services, and an absolute commitment to increasing the inventory of permanent housing.

How do you overcome local resistance to adding housing for the homeless?

When the inevitable question of ‘not in my backyard’ arises, I think it’s a different discussion when you say to people: «The status quo is having an impact on your neighborhood and on your neighborhood and city park. It’s having an impact on your business corridors. And it’s better to house people with services than to allow people to live on the street.’

We are so far removed from pinching ourselves and remembering what this is really about, that we tolerate this social condition in 2017 California in America. I mean, it is cold in Sacramento».

. connessioniprecarie,

3 gennaio 2017 (c.m.c.)

«La vittoria del fascismo», scrivono Pierre Dardot e Christian Laval nelle prime pagine del loro Guerra alla democrazia. L’offensiva dell’oligarchia neoliberista (DeriveApprodi, trad. di Ilaria Bussoni, pp. 142, 15 euro), «è una possibilità con cui dobbiamo fare i conti. E nessuno potrà dire ‘noi non sapevamo’». È un’affermazione che personalmente condivido, pur non avendo qui lo spazio per qualificarla e precisarla, come sarebbe necessario.

Dà in ogni caso il senso dell’urgenza politica che pervade il testo dei due autori francesi, forse ancora più esplicita nel titolo originale: «per farla finita con questo incubo che non vuole finire». A differenza dei ponderosi volumi da loro scritti negli ultimi anni – La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista e Del Comune, o della Rivoluzione nel XXI secolo (entrambi editi da DeriveApprodi), a cui va aggiunto Marx, Prénom Karl (Gallimard, 2012) – questo nuovo libro è una sorta di manifesto, un lungo pamphlet pensato e scritto come un intervento direttamente politico. Vale la pena dunque di discuterlo in quanto tale, anche tenendo presente la notevole influenza che in particolare La nuova ragione del mondo ha esercitato nel dibattito italiano.

Lo sfondo di Guerra alla democrazia è definito dal processo di radicalizzazione e rafforzamento (aggiungerei, con più enfasi rispetto a Dardot e Laval: nonché di mutazione) del «neoliberalismo» negli anni successivi all’inizio della grande crisi economica e finanziaria nel 2007-2008. È un processo che andrebbe indagato sulla scala globale che il «neoliberalismo» ha assunto come riferimento fondamentale fin dalla sua origine. Qui tuttavia, coerentemente con i loro obiettivi, Dardot e Laval si soffermano in particolare sull’Europa.

Centrale è per loro, del tutto comprensibilmente, la «lezione greca», ovvero la sconfitta del tentativo di Syriza – nella prima metà del 2015 – di rompere politicamente con la continuità neoliberale dell’austerity. Il giudizio è molto netto: «vista da oggi, la partita sembrava truccata. La lezione greca dimostra che nessuna inflessione può venire davvero dall’interno del gioco istituzionale europeo, proprio per la forza del ricatto che viene esercitato sui recalcitranti nei confronti della linea dominante».

Questo «ricatto» ricapitola nella prospettiva di Dardot e Laval i capisaldi del neoliberalismo (in particolare nella sua variante «ordoliberale»), esasperandone le caratteristiche «anti-democratiche» e «oligarchiche». Sono qui ripresi i tratti fondamentali della ricostruzione «genealogica» del neoliberalismo proposta – innestando significative integrazioni e correzioni su una traccia foucaultiana – in La nuova ragione del mondo. È bene dire subito che si tratta di una ricostruzione importante e preziosa. Con quel libro Dardot e Laval hanno contribuito a «spiazzare» l’immagine dominante a «sinistra» del neoliberalismo, criticandone in particolare l’interpretazione puramente «negativa» (smantellamento delle regole, riduzione dei margini d’azione dello Stato, etc).

Il neoliberalismo è piuttosto a loro giudizio «una forma di potere positiva e originale», capace di plasmare le «forme di vita» e le «condotte» sincronizzandole alla «logica del capitale». Dardot e Laval non sono certo stati, per fortuna, gli unici a lavorare in questa direzione negli ultimi anni: basti ricordare, andando oltre i confini europei, i lavori di Wendy Brown sugli Stati Uniti, di Wang Hui sulla Cina, di Verónica Gago sull’Argentina e sull’America Latina e di Aihwa Ong sull’Asia orientale. Ma, indubbiamente, La nuova ragione del mondo si segnala con le sue cinquecento pagine per la serietà del lavoro di ricostruzione storica e, tra altre cose, per l’enfasi sull’originaria impronta «ordoliberale» del processo di integrazione europea.

Su quest’ultimo punto, di grande rilievo come già si è visto per le stesse conclusioni politiche di Guerra alla democrazia, alcune osservazioni mi sembrano necessarie. Certo, l’analisi proposta da Dardot e Laval del «condizionamento» ordoliberale della costruzione europea, fin dagli anni Cinquanta, è convincente.

La conclusione che solitamente se ne trae, e cioè che l’integrazione europea è puramente ed esclusivamente un «progetto neoliberale», senza ulteriori qualificazioni, mi pare tuttavia quantomeno affrettata. Per varie ragioni, tra cui mi limito a segnalare il fatto che – come dimostra un’ampia storiografia – la costruzione dello «Stato sociale democratico», nelle diverse varianti che conobbe in Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale, fu possibile soltanto nella cornice del processo di integrazione.

La stessa nascita dell’Unione Europea, con il Trattato di Maastricht, ebbe certamente una violenta determinazione neoliberale, in particolare per il modo in cui è stato definito lo statuto della Banca Centrale – e dunque della moneta unica. Ma agirono in quel processo anche altre logiche e altri attori, che sono stati semmai definitivamente marginalizzati proprio nel contesto del cosiddetto «management della crisi», in particolare a partire dal 2010 (il «Meccanismo europeo di stabilità» e il «Fiscal compact» sono evidentemente passaggi essenziali a questo riguardo).

E per concludere sul punto: trovo un po’ singolare l’enfasi di Dardot e Laval sul fatto che l’euro non sia «stato istituito come strumento monetario al servizio di obiettivi politici democraticamente determinati». Forse ho fatto le letture sbagliate sul tema, ma che questa sia la «normale» funzione della moneta in una società capitalistica, rispetto a cui l’euro rappresenterebbe una distorsione, mi risulta davvero sorprendente.

Il nuovo libro di Dardot e Laval, in ogni caso, è molto efficace nell’analizzare – e nel denunciare – il radicale svuotamento della democrazia rappresentativa che si è determinato negli ultimi anni in Europa, nel segno dell’affermarsi di quel «nuovo concetto di sovranità» di cui parlò nel dicembre 2011 (dopo la destituzione di Papandreu in Grecia) l’allora presidente della BCE Jean-Claude Trichet.

La stessa indicazione dei caratteri «oligarchici» del blocco neoliberale dominante – per quanto di tanto in tanto la descrizione di questo blocco, soprattutto in riferimento alla Francia, risulti un po’ troppo prossima a quell’«accezione corrente» del neoliberalismo che come si è detto i due autori criticano rigorosamente dal punto di vista teorico – è certo suggestiva nella sua «classicità». Una rilettura di Pluto, una commedia di Aristofane, fa infatti da cornice all’analisi svolta nel libro, riproponendo l’antico scontro tra oligarchia (del denaro, in particolare) e democrazia come tema di fondo e posta in palio nella crisi europea contemporanea.

Il fatto è, tuttavia, che la parte «propositiva» del manifesto di Dardot e Laval, interamente ritagliata attorno a un’intransigente «rivendicazione di democrazia», non mi pare davvero all’altezza delle stesse sfide indicate nella parte analitica – né dei toni apodittici, quando non liquidatori, adottati nei confronti di autori che dovrebbero essere considerati quantomeno «compagni di strada» in un tempo definito con molte ragioni «buio». Il problema, del resto, era già presente – sotto il profilo teorico – in La nuova ragione del mondo, dove gli stessi Dardot e Laval scrivevano che «che è più facile evadere da una prigione che uscire da una razionalità».

Ora, chiunque abbia visto ad esempio Papillon sa che per progettare un’evasione è fondamentale lo sguardo che si getta ai muri della propria prigione. E ho l’impressione che la particolare interpretazione della categoria foucualtiana di «governamentalità» proposta da Dardot e Laval finisca per fare velo alle crepe di quei muri ben più di quanto non contribuisca a individuarle e ad allargarle.

Tanto è vero che i riferimenti alla «promozione di forme di soggettivazione alternative» e alle «contro-condotte» come terreno di lotta e resistenza, nelle ultime pagine di quel libro, lasciava un po’ spiazzati. Né il successivo Del comune ha contribuito a risolvere il problema di comprendere – per dirla nel modo più semplice possibile – da dove e come possano emergere queste contro-condotte capaci di definire un’alternativa al neoliberalismo.

Abbiamo ora, in un testo più esplicitamente politico, una risposta a questo problema? «L’unica alternativa possibile al neoliberalismo», scrivono in Guerra alla democrazia Dardot e Laval, «parte dall’immaginario». Ok, suona bene «immaginario». Né mi sogno di contestare la potenza politica dell’immaginazione – al contrario. Ma questa potenza dovrà ben essere materialmente qualificata e impiantata in processi sociali e politici determinati – dovrà essere nutrita da e a sua volta nutrire lotte. Qui si parla di un «blocco democratico internazionale», di una «federazione europea e mondiale» di «coalizioni democratiche».

Se ne può dire qualcosa di più? I loro «contorni programmatici» non si possono definire, perché – ci informano i due autori in modo un po’ sorprendente – «averne la pretesa significherebbe contravvenire al principio stesso della democrazia». Si può dire allora qualcosa sulla loro composizione e organizzazione? Solo in negativo, sembrerebbe: occorre «rompere una volta per tutte con la logica del partito e degli spauracchi della rappresentanza» (tutto in corsivo, in un accorato appello alla «sinistra, soprattutto quando si tratta del rapporto con i suoi elettori»…). Alla fine, tuttavia, proprio nell’ultima pagina del libro un paio di regole «non negoziabili» vengono pur sempre formulate: la «rotazione delle cariche» e la «non rieleggibilità nelle funzioni pubbliche». Chissà che ne direbbe, in Italia, il movimento 5 stelle…

Vi sono molti passaggi interessanti e originali in Guerra alla democrazia. Ne ho già menzionati alcuni. Aggiungo qui la ripresa della definizione aristotelica di democrazia come potere dei poveri, e dunque di «una parte della polis». Ripeto tuttavia che lo svolgimento di una proposta politica che si vorrebbe radicalmente democratica, federativa e cooperativa è davvero molto debole, se non evanescente, in questo libro.

Completamente eluso, in particolare, rimane nella pars construens il problema del potere: come si affronta politicamente quello che è efficacemente definito dai due autori il «trasloco» del «luogo di produzione delle norme» e di formulazione delle logiche di governo? Come si costruisce un rapporto di forza che consenta di «immaginare» (e dunque di praticare) una riappropriazione di questa produzione di norme e di questa capacità di governo? Sui soggetti, sulle lotte, sui dispositivi istituzionali che possono materialmente fondare un tentativo di rispondere a queste domande dovrebbero concentrarsi, credo, la ricerca e la sperimentazione politica. Con uno spirito aperto al confronto e al dialogo, perfino con «modestia» aggiungerei, dato che evidentemente nessuno – tantomeno chi scrive – ha risposte definitive da offrire.

Dardot e Laval si ricollegano qui, ovviamente, a Del comune. Non mi sembra inutile ricordare che, nell’introduzione a quel libro, l’esemplificazione della relazione tra la «Comune» e «i commons» era proposta sulla base del movimento del giugno 2013 a Istanbul, attorno a Piazza Taksim e a Gezi Park. Leggendo quel volume, come al solito molto ricco nelle parti storiche di ricostruzione delle teorie federative e cooperative, delle «consuetudini della povertà» e del socialismo giuridico, si aveva anzi l’impressione che il movimento di Gezi Park fosse qualcosa di più che un esempio – che fosse una sorta di modello politico per Dardot e Laval. Ora, si è trattato di un movimento formidabile, su cui era certo legittimo fare un investimento di quel tipo: ma oggi, come si sa, la situazione in Turchia è un po’ cambiata. In Guerra alla democrazia il lettore cercherà invano un bilancio critico di quell’esperienza.

Dardot e Laval sono autori di libri importanti, sono schierati politicamente da quella che io considero essere la «parte giusta». La loro critica, sulla base di un’analisi realistica di quel che è diventato lo Stato nel tempo neoliberale, di ogni «statualismo» e «nazionalismo» di sinistra è oggi davvero preziosa in Europa – così come la loro insistenza sulla necessità di tenere aperta la «questione europea» pur criticando a fondo l’Unione europea «per come esiste oggi». E trovo condivisibile la loro insistenza sull’importanza, nella prospettiva di una reinvenzione dell’«internazionalismo», di un lavoro sulle norme e sulle istituzioni del «comune».

Se Dardot e Laval criticano tuttavia con qualche ragione gli approcci «economicistici» alla crisi contemporanea in Europa, a me pare che il loro approccio sconti un «riduzionismo» di segno opposto – finendo per nutrire una teoria della «pura politica», dove il riferimento alla democrazia appare svuotato di ogni determinazione materiale. È un problema che si potrebbe discutere a lungo anche in riferimento al libro (pur bello e importante) da loro dedicato a Marx. Non ve n’è qui lo spazio.

Basti dire, per concludere, che la teoria politica di cui abbiamo bisogno oggi – come esito di un lavoro collettivo in cui Dardot e Laval sono interlocutori fondamentali – deve a mio giudizio necessariamente essere articolata con una nuova critica dell’economia politica. Letta in una chiave politica, e rinnovata a fronte dell’attuale realtà del capitalismo, una categoria «antica» – quella di lotta di classe – potrebbe mettere al riparo da ogni rischio di «riduzionismo», tanto «economico» quanto «politico».

Caro ministro Minniti, se il buongiorno si vede dal mattino, la proposta di affidare ancora una volta le politiche sull’immigrazione ai Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie), è vecchia e stantia ancor prima di essere avviata.

Ci hanno già provato – sapendo che si tratta solo di un’uscita propagandistica, che alimenta odio e razzismo e favorisce i predicatori d’odio – ministri e governi precedenti, senza ottenere alcun risultato concreto.

Nel suo messaggio di fine anno, il presidente Sergio Mattarella è intervenuto con autorevolezza per lanciare un monito contro il collegamento sbagliato tra immigrazione e terrorismo. Che invece è proprio quello che sottostà alla proposta di aumentare il numero dei Cie e quindi delle espulsioni.

La storia recente, d’altra parte, dimostra come sia impossibile aumentare il numero dei rimpatri degli irregolari attraverso i Centri d’identificazione e di espulsione.

Basterebbe andarsi a rileggere le conclusioni della Commissione De Mistura, voluta dall’allora ministro dell’Interno Amato e alla quale anche l’Arci partecipò, per sapere che si tratta di uno strumento ingiusto perché introduce un percorso differenziato per gli stranieri, meno garanzie e meno diritti, negando la nostra Costituzione e il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Uno strumento sbagliato perché non è di sanzioni per chi non rispetta le regole che c’è bisogno in un Paese che ha una legislazione concretamente impraticabile, ma di canali d’accesso regolari, sia per ricerca di lavoro sia per richiesta di protezione internazionale (canali da sempre chiusi, in particolare negli ultimi anni, nei quali non è stato emanato il decreto flussi, se non per gli stagionali, favorendo gli ingressi irregolari).

Uno strumento inutile. Dati alla mano, un rimpatrio reale, e non fittizio come quelli a cui si riferiscono i giornali in questi giorni, attraverso i Cie, costa cifre esorbitanti, colpisce quasi esclusivamente persone che hanno perso il lavoro, riguardando comunque, anche quando i Cie erano 14, poche migliaia di persone.

Se non si vuole consegnare questo Paese ai Salvini e alle destre xenofobe, bisogna mettere in campo una politica che punti a impedire le morti da frontiera, lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, le diseguaglianze crescenti, la povertà diffusa, fermare l’odio contrastando gli argomenti di cui si nutre e raccontando la verità.

È sulla base della nostra esperienza concreta di questi anni, dei dati concreti che sono in possesso del suo Ministero e del fallimento di esperienze simili attuate in altri Paesi dell’Ue che le chiediamo, signor ministro, di congelare ogni iniziativa volta ad aumentare il numero dei Cie e di aprire un confronto con le organizzazioni sociali, laiche e religiose, con i sindacati e le organizzazioni di categoria, riaprendo quel Tavolo Immigrazione Nazionale che da anni è stato bloccato, per mettere in campo iniziative concrete nel campo dell’immigrazione e dell’asilo, a partire dall’esperienza dei soggetti del Terzo settore e delle organizzazioni sociali che quotidianamente, nei territori, si confrontano con le persone, con le loro storie e i loro diritti.

In attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.

Francesca Chiavacci è presidente nazionale dell’Arci

«I CIE? SOLO PER CHI COMMETTE DEI REATI»

Intervista di Carlo Lania a Matteo Biffoni

Il rischio è che si generalizzi e che vengano richiusi tutti gli irregolari solo per facilitare le espulsioni.

Dai numeri che sembra fare il ministro Minniti non pare essere così. Minniti parla di 10mila persone, numero che potrebbe effettivamente riguardare quanti hanno commesso un reato. Se parlassimo degli irregolari la cifra sarebbe per forza di cose molto più ampia. Su questi ultimi dobbiamo fare un ragionamento e decidere cosa fare perché stanno arrivando a compimento i percorsi di quanti hanno fatto richiesta di asilo, hanno avuto una risposta negativa dalla commissione territoriale e hanno concluso anche il ricorso con una risposta negativa. Penso che vada fatta una scelta, perché se la legge prevede l’allontanamento, l’allontanamento va fatto. Si tratta però di una decisione del governo alla quale noi come amministratori, che dobbiamo gestire l’impatto sul territorio, ci adegueremo, certo partecipando al confronto sul tema che immagino ci sarà.

In passato i Cie si sono dimostrati un fallimento. Un’esperienza negativa che ora potrebbe ripetersi.

E infatti non devono essere strutture che replicano quella esperienza negativa. Devono essere quello per cui teoricamente sono nati: ripeto, punti di appoggio per coloro che hanno commesso dei reati in attesa di essere allontanati dal territorio. Però attenzione. Noi dobbiamo ragionare su che impostazione diamo a queste persone che fanno richiesta di asilo e se la vedono respingere. Che cosa ne facciamo? Tecnicamente anche queste vanno allontanate, perché l’impatto sul territorio è forte. Altrimenti bisogna avere gli strumenti per gestirle: vanno potenziati i servizi sociali, i servizi di interpretariato, l’educazione civica, perché non possiamo lasciarle in mezzo a una strada, né possiamo indebolire le forme di tutela che eroghiamo al momento. Stiamo parlando di persone fragili, che in larga parte non possono farcela da sole.

Si parla di rimpatri, ma mancano gli accordi per poterli mettere in atto.E questo è infatti un altro pezzo del ragionamento legato all’allontanamento. Chiaramente bisogna essere conseguenti, quindi fare a monte gli accordi con i paesi di origine diventa un altro tassello fondamentale.

Ma lei accetterebbe un Cie nel suo territorio?

Se esistessero le condizioni logistiche e a patto che sia una struttura destinata a chi ha commesso dei reati e deve essere rimpatriato in tempi rapidi.

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni è il responsabile Immigrazione per l’Anci.

il manifesto, 3 gennaio 2017 (c.m.c.)

Quindici anni di euro, non è l’ora di fare un tagliando alla moneta unica?

Il bilancio va fatto ed è sicuramente critico – risponde Mario Pianta, professore di politica economica a Urbino e tra i fondatori di Sbilanciamoci! – partendo dalle due stelle polari che hanno guidato tutto il percorso di integrazione, da Maastricht nel ’92 fino all’unione monetaria. Il primo di questi due punti di riferimento è il neoliberismo come orizzonte della politica economica, cioè una politica che dà la priorità ai mercati e rinuncia a un intervento pubblico di rilievo nel guidare i processi, con un’ondata di privatizzazioni massiccia che anche nel nostro paese è stata il biglietto d’ingresso per entrare nel club. La seconda stella di questa traettoria è la finanza che a partire dagli anni ’90 su scala planetaria e anche europea, attraverso una totale liberalizzazione dei movimenti di capitale, ha pesantemente condizionato i contesti politici e economici a livello nazionale.

La quantità di governatori delle banche centrali e di ministri che vengono o vanno in grandi banche internazionali come Goldman Sachs – ultimi esempi macroscopici l’ex presidente della Commissione Barroso appena assunto e Trump che mette al dipartimento del Tesoro un loro banchiere – dà il segno di questa egemonia della finanza internazionale. Il risultato di questo imprinting è che l’euro non ha trainato alcuno sviluppo dell’economia reale, ma è vissuto di bolle finanziarie poi sfociate nella crisi del 2008 mentre si è verificato un aumento delle diseguaglianze all’interno dei paesi e un aumento della polarizzazione e della divergenza tra paesi del centro e della periferia nell’Unione.

L’euro si è quindi rivelato una forza centrifuga?

Questa modalità e traettoria ha avviato meccanismi di polarizzazione per cui i poveri sono diventati più poveri, i ricchi più ricchi, i paesi deboli più deboli, i paesi forti più forti. Mentre l’Unione ha dimenticato di affrontare temi grandi come la responsabilità comune del debito pubblico dei paesi dell’area euro, la regolamentazione bancaria, l’implementazione di una politica fiscale espansiva e comune in grado di far uscire l’Europa dalla stagnazione, tre questioni che sono diventate centrali nella crisi del debito del 2011 con fattori come lo spread e i fallimenti delle banche nazionali, cosa che ora sta vivendo l’Italia ma sono fattori che sono esplosi in tempi diversi nei vari paesi.

La moneta unica serve o è più un fardello dell’Europa?

Non ci sono scorciatoie. È illusorio aprire un dibattito sull’uscita dall’euro come soluzione a questa complessità. Certo che se si mantiene la totale libertà dei capitali e non si adottano drastiche misure come una cancellazione significativa del debito pubblico in euro non si può escludere la fuoriuscita delle economie più deboli come la nostra dall’area euro. Ma se in Grecia fosse tornata la dracma la situazione ora sarebbe peggiore.

Anche a sinistra c’è chi dà la colpa all’euro della svalutazione del lavoro e dei salari.

Lo spostamento di 15 punti percentuali di reddito dai salari ai profitti è un fenomeno che si è verificato in tutti i paesi occidentali, con o senza euro. Ha a che fare con i rapporti di forza tra capitale e lavoro.

Con la Brexit e l’euroscetticismo di destra montante l’euro può saltare?

Se non cambia niente a Berlino e a Bruxelles, dove non si capisce neanche come gestire la Brexit, l’instabilità e l’incertezza aumenteranno insieme a stagnazione e diseguaglianze. L’euro può saltare ma la transizione sarebbe gestita da governi e retoriche reazionarie per far accettare i sacrifici. L’unica via è ricostruire un blocco sociale post liberista e una egemonia culturale e politica in grado di proporre un orizzonte di cambiamento su scala nazionale all’altezza delle sfide.

. Euronomade online, 1 gennaio 2017 (c.m.c.)

Il saggio che qui presentiamo, anche per il buon anno dal nostro collettivo, è contenuto in A. Quarta e M. Spanò (a cura di), Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni, Mimesis, Milano-Udine 2016, pp. 23-34. Il comune è libertà. Una libertà che viene obliterata ogni volta che l’istanza collettiva che si vuole contrapposta all’"individualismo possessivo" assume coloriture comunitarie e invoca l’avveramento del bene comune.

Che si tratti di una comunità ristretta – il borgo, i cittadini "attivi" di un quartiere metropolitano, ma anche il collettivo politico – o invece ampia – il popolo, la nazione – l’affermazione forte della propria identità e di valori comuni, vincolanti per i propri aderenti, da una parte consolida la comunità al suo interno, dall’altra marca il suo perimetro, ne fa un’entità pronta a rifiutare l’estraneo. Col risultato di declinare in forma collettiva quella coazione ad escludere propria dell’individualismo proprietario borghese che si intendeva contrastare. Ed è qui che la promessa del comunismo utopico, così bene narrata da Lorenzo Coccoli nel saggio che segue, si infrange, sostituendo pulsioni identitarie alle originarie istanze libertarie, e sovrapponendo alla possibile multiformità dei legami sociali l’univocità di un solo legittimo codice morale. E infine rivelandosi incapace di proiettare la propria virtù (e il proprio modello) al di là dei confini della sua dimensione comunitaria.

Perciò, come in passato l’ortodossia di pensiero e pratiche coltivata dentro comunità chiuse non è valsa a sconfiggere le relazioni di sfruttamento che strutturano le società capitaliste, così oggi non è invocando un ritorno al popolo sovrano che si risponde alla frammentazione della soggettività in mille identità diverse, destinate a popolare di nuove figure di consumo i mercati globali e di nuove forme di cittadinanza ‘debole’ le carte dei diritti neoliberali.

Per quanto ci riguarda, le soggettività del comune, nella concreta materialità dei loro corpi, non possono che avere fisionomie ‘mosse’, plasmate dalle molteplici relazioni in cui sono immerse, dall’aggregarsi in dimensioni collettive sempre fluide e dinamiche. Queste ‘singolarità comuni’ rispecchiano l’eterogeneità costitutiva del lavoro vivo nelle metropoli. Il rapporto tra eterogeneità delle singolarità e comune si radica nella cooperazione sociale che esse stesse producono. Solo a partire dall’eterogeneità che vive nella cooperazione sociale possono darsi istituzioni del comune non identitarie e chiuse. Luoghi di costruzione e di esercizio di libertà.

«Le utopie non saranno mai lodate abbastanza per aver denunciato i misfatti della proprietà, l’orrore che rappresenta, le calamità di cui è causa. […] Questo mondo di proprietari [è] il più atroce dei mondi possibili»

(E.M. Cioran, Storia e utopia)

1.«Ben presto la lotta politica si svolgerà tra coloro che possiedono e coloro che non possiedono: il grande campo di battaglia sarà la proprietà»[1]. La nota profezia tocquevilliana, che precedeva di qualche mese la rivoluzione del febbraio ‘48 e la pubblicazione del Manifesto del partito comunista, può nuovamente essere eletta a divisa del nostro tempo.

Certo, le parti in conflitto non sono più le stesse di un secolo e mezzo fa. Ma che la proprietà – meglio, l’espansione continua dei processi di privatizzazione del mondo materiale e immateriale – sia ancora un enjeu fondamentale dello scontro politico, sociale ed economico che attraversa e divide il presente, questo ha per noi l’evidenza di un fatto. È quasi superfluo, in questa sede, nominare gli opposti schieramenti che – per quanto fluidi, per quanto mutevoli – si contendono la partita: da un lato, i nuovi regimi di accumulazione originaria[2] e il «secondo movimento di enclosures»[3], elementi chiave di un più ampio dispositivo neoliberale e della sua affermazione su scala planetaria; dall’altro, le mobilitazioni, le resistenze, gli antagonismi che, dai movimenti altermondialisti degli anni Novanta e dei primi anni Duemila fino ai più recenti cicli di lotte globali, hanno cercato di contrastare l’avanzata della «nuova ragione del mondo».

Superfluo è anche ricordare il ruolo che la pratica e la teoria dei beni comuni hanno giocato nell’articolazione di questo fronte oppositivo. In prima battuta, la bandiera dei commons ha funzionato da «significante vuoto» capace di catalizzare energie e forze sociali eterogenee, innescando dinamiche feconde di soggettivazione[4]. Non solo. Il «benicomunismo» non si è limitato a servire da polo aggregatore di iniziative resistenziali, ma si è spinto fino a elaborare e proporre un progetto di società radicalmente alternativo a quello capitalistico, sfidando la pretesa egemonica del discorso neoliberale. Muovendosi insieme sul piano della tattica e della strategia, del costituito e del costituente, il movimento dei beni comuni è riuscito a riavviare il motore ingolfato dell’immaginazione politica, ideando e dando vita a nuove forme istituzionali orizzontali, partecipate e inclusive, in esodo dall’isomorfismo moderno di pubblico e privato[5].

Ora, non di rado i benicomunisti hanno attinto dal passato il carburante immaginario e simbolico per questo slancio in direzione del possibile. E ciò perché, scrivono Dardot e Laval, «quel che appare come l’aspetto più innovativo delle lotte emerge in un contesto e si iscrive in una storia. È l’esplorazione di questa lunga storia che permette di uscire dalle banalità, dalle confusioni e dai controsensi»[6].

Lo scavo archeologico e l’indagine genealogica hanno così permesso al discorso dei beni comuni di costruire il proprio archivio, di riallacciare i fili dei sentieri interrotti dal trionfo solo apparentemente pacifico dell’individualismo possessivo. Dalla Charter of the Forest alla guerra dei contadini, dalle comunità monastiche al mutualismo operaio, da Spinoza a Proudhon a Marx, pezzi di teorie e di prassi sono stati volta a volta convocati allo scopo di decifrare il palinsesto di una «altermodernità»[7] forclusa dall’avvento del paradigma proprietario.

Ciò che mi propongo di fare, nello spazio di questo breve contributo, è aggiungere un ulteriore tassello a questa operazione contro-egemonica di memoria collettiva, recuperando una tradizione di pensiero che proprio sulla contestazione di quel paradigma ha costruito parte della sua plurisecolare fortuna. Mi riferisco a quelle scritture utopistiche che, da Platone in poi, hanno messo il comune al centro di un disegno di reinvenzione e (talvolta) di trasformazione delle strutture giuridico-politiche esistenti[8].

Per sgombrare subito il campo da dubbi: quel che mi interessa non è la démarche chimerica che in molti di questi testi separa nettamente l’essere dal dover essere, rendendo impossibile qualsiasi ricomposizione di reale e ideale. Piuttosto, si tratterà qui di analizzare il nodo concettuale che stringe assieme abolizione della proprietà privata, forme di vita comune e immaginazione istituzionale, distillandone le risorse di senso che, al di là e spesso anche contro le intenzioni dei singoli autori, possono essere messe a disposizione dell’oggi, segnalandone però al contempo le possibili derive regressive.

2. Nella sua monografia su Saint-Simon, risultato del ciclo di lezioni tenute a Bordeaux tra il 1895 e il 1896, Durkheim individua nell’insistenza esclusiva sulle conseguenze morali della proprietà lo specificum del comunismo utopistico: «La loro [dei comunisti] idea fondamentale, che ritorna sempre sotto forme leggermente differenti, è che la proprietà privata è la fonte dell’egoismo e che dall’egoismo deriva l’immoralità. […] In sostanza, nel suo insieme, il comunismo consiste in un luogo comune della morale astratta che non è propria di nessun tempo e di nessun paese»[9]. Difficile, anzi impossibile negare la predominanza dei toni moraleggianti nel discorso utopistico, in particolare per tutto ciò che riguarda la costellazione del proprium: avarizia, ambizione, invidia e ipocrisia sono i frutti avvelenati dell’«empia Proprietà, Madre di tutti i crimini che inondano il Mondo»[10].

Ed è anche vero, a contrario, che la forma di vita comunitaria – che d’altronde ha spesso a modello la Chiesa primitiva e il cenobitismo – è puntualmente descritta ricorrendo al lessico della virtù, della santità, della perfezione: «Per quanto riguarda il genere di vita, si è detto e provato con l’esperienza che essa è possibile, in quanto è più conforme a natura vivere secondo la ragione e la virtù che secondo la sensualità e il vizio, […] e questo lo provano i monaci e al giorno d’oggi gli Anabattisti, che vivono in comunità»[11]. Ciò detto, resta tuttavia da chiarire quale sia il passaggio logico che consente di riconoscere nella proprietà la fonte di ogni male e nel comune la precondizione di una possibile palingenesi individuale e collettiva. Che cosa permette di attribuire all’una e all’altro un potere performativo tale da indirizzare in due direzioni in tutto e per tutto opposte i destini dell’uomo e della società?

Il punto – che vorrei avanzare almeno in via di ipotesi – è che quei due principi figurano nelle scritture utopistiche non solo e non tanto come semplici dispositivi di regolazione del rapporto tra le persone e i beni, ma come scaturigine di due processi distinti di soggettivazione. Il soggetto non è qui qualcosa che interamente preesiste all’appropriazione (privata o comune) delle cose, ma è invece almeno in parte l’effetto dell’istituzionalizzazione di quell’appropriazione. È l’istituzione della proprietà privata, o viceversa la sua negazione, che letteralmente fa l’uomo buono o cattivo. Ecco l’intuizione implicita nel comunismo utopico: il comune è potenza produttiva di soggettività radicalmente altre rispetto a quelle esistenti, modellate sul paradigma dell’individuo possessivo. E ciò rimane valido indipendentemente dai differenti contenuti morali di cui ciascun autore decide poi di sostanziare questa alterità. Di qui, l’impossibilità stessa di misurare con i nostri parametri proprietari esseri così diversi da noi: «Essi non hanno né le nostre passioni, né le nostre inclinazioni, né i nostri desideri»[12].

Sarebbe perciò inesatto parlare, a proposito della letteratura utopistica, di un’antropologia ingenuamente positiva. Piuttosto, almeno in prima istanza, quel che pare emergere è una concezione plastica della natura umana, la quale può essere modellata in un senso o in un altro a seconda del contesto istituzionale in cui è inserita. «L’uomo» scrive Morelly «non ha né idee, né tendenze innate»[13].

Sono i legislatori, coloro cioè che hanno dato vita al diritto civile fondato sulla proprietà privata, che «hanno precisamente fatto tutto quanto occorreva per gettare e far schiudere nel cuore dell’uomo il seme di vizi che non vi erano mai stati e per soffocare quel poco di virtù che pensano di coltivarvi»[14]. Ciò spiega perché «la vita e i beni in comune» non siano solo un elemento tra i tanti dell’invenzione utopica, ma «ciò che forma più che mai il massimo fondamento di tutta la loro [degli Utopiani] organizzazione sociale»[15]. Il comune disancora i soggetti dall’esistente – a cui sono legati dal «peso dei loro possessi»[16] – li deterritorializza e fa di questa deterritorializzazione la condizione di un altro mondo possibile. Esso è dunque la leva di scambio che devia l’utopia dai binari del reale e ne aziona la prolifica e spesso dettagliatissima immaginazione istituzionale, la quale investe fin nei particolari ogni aspetto dell’organizzazione materiale e simbolica delle comunità umane.

3. È proprio questo primo momento di fluidificazione dei rapporti sociali, liberati dalle rigidità del «mio» e del «tuo», che appare come massimamente minaccioso agli avversari del comunismo utopico, consapevoli della sua dirompente carica sovversiva. Già More, anticipando forse in via cautelativa alcune possibili obiezioni al suo progetto, rilevava che «con questa sola cosa si rovescerebbe dalle basi ogni nobiltà, ogni magnificenza e splendore e maestà, che formano, secondo l’opinione pubblica, la bellezza e l’ornamento dello Stato»[17].

Una ventina d’anni più tardi, un altro umanista amico di More, Juan Luis Vives, in un opuscolo scritto per condannare la rivolta di Münster, darà voce a preoccupazioni analoghe. La communio rerum che gli anabattisti hanno proclamato nella loro «Nuova Gerusalemme» è «assurda, empia e perversa» perché sottrae il terreno su cui poggiano le gerarchie sociali, economiche e politiche che reggono l’ordine della società. Senza differenze nella distribuzione di ricchezze e onori, niente più ranghi, niente più ceti, niente più status, ma solo una «ingiustissima eguaglianza tra inferiori e superiori»[18].

Senza il pungolo della povertà, niente più ripartizione funzionale dei compiti e obbligo al lavoro: «Perché se ora, con tutta l’urgenza della necessità e l’ammonimento dell’indigenza, si trovano così tanti indolenti che preferirebbero morire piuttosto che lavorare, cosa pensiamo accadrà una volta imposta l’eguaglianza e la comunità di tutte le cose?»[19]. Ma soprattutto, l’utopia comunitaria dei ribelli anabattisti esclude alla radice qualsiasi distinzione politica dei ruoli, qualsiasi regime di governo, qualsiasi relazione di comando e obbedienza: «Vi sembra bene che nessuno sia padrone e nessuno servo? […] Pensate forse che tutti debbano essere magistrati o, al contrario, che tutti debbano essere privati cittadini? La legge di Cristo distingue tra padroni e servi, magistrati e privati. Non sovverte quell’ordine grazie alle cui prescrizioni ogni cosa sussiste […]. Come sarebbe possibile immaginare una Repubblica in cui nessuno governasse e comandasse nessun altro, quasi un corpo senza testa, una nave senza timone e senza timoniere, un uomo senza ragione?»[20].

È precisamente questa presunta impossibilità che il discorso utopistico prova a mettere in figura. Il soggetto del comune, sciolto dalla dimensione del proprio, diventa – o almeno tende a diventare –soggetto nomade indisponibile alle tradizionali strutture familiari, sociali, politiche. L’abolizione della proprietà (privata) e l’uso (comune) delle cose dissolvono la solidità delle forme trascendenti che organizzano l’ordine stabilito e aprono uno spazio di immanenza in cui i singoli possono muoversi liberamente senza fissarsi in identità predeterminate. Come vedremo, non è questa l’ultima parola degli utopisti sull’argomento: nella quasi totalità dei casi, infatti, un’altra trascendenza interviene a richiudere nuovamente quello spazio.

E tuttavia, resta il fatto che molta parte della vita comunitaria da loro descritta si colloca sotto il segno del dinamismo, della circolazione, della mobilità. Mobilità letterale: nelle città ideali si viaggia, alle città ideali si arriva viaggiando. Le loro architetture sono pensate per ottenere «spazio e libertà di movimento»[21], e lì non vige la legge della fissa dimora: «Nessuno possiede una casa in proprietà privata, ma tutte sono concesse e assegnate in uso, e, se lo Stato vuole, cambiano con facilità di abitazione»[22]. Ma soprattutto, è una mobilità soggettiva che attraversa e invalida i confini tracciati dalla verticalità gerarchica degli apparati che bloccano la fluidità dei rapporti e limitano gli incontri e gli scambi.

L’amore non è costretto nelle maglie della «eterna schiavitù» del matrimonio: «Sì, dicono gli amanti, fintanto che ci ameremo saremo inseparabili»[23]. L’ineguale distribuzione di ricchezza, dignità e sapere/potere non destina più una parte consistente della società alle fatiche di un’attività ingrata e sempre identica a sé, e la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale sembra venire meno: «Ma tra loro, partendosi l’offizi a tutti e le arti e fatiche, non tocca faticar quattro ore il giorno per uno; sì ben tutto il resto è imparare giocando, disputando, leggendo, insegnando, camminando, e sempre con gaudio»[24]. Il cacciatore-pescatore-allevatore-critico dell’Ideologia Tedesca non è poi così lontano.

Soprattutto, date queste premesse, è la stessa distinzione tra governanti e governati che tende, almeno potenzialmente, a dileguare. Tutto è comune, anche il potere: e il governo sfuma, sia pur con gradazioni diverse a seconda degli autori, nell’autogoverno. Persino lì dove si riconoscono ancora magistrati, funzionari e ufficiali, principi di eleggibilità, sorteggio, rotazione delle cariche sono intesi ad assicurare un’eguale distribuzione della facoltà decisionale su tutto il tessuto sociale. Ma il punto limite resta quello della cancellazione totale di qualsiasi separatezza nella gestione del potere. Non si tratta tanto, si badi bene, del passaggio saint-simoniano dal governo degli uomini all’amministrazione delle cose, quanto di una saldatura perfetta tra forma di vita e regole che disattiva ogni dispositivo di autorizzazione. Nell’Inghilterra futura di Morris, le «regole […] hanno sostituito il governo. […] Sono ormai centocinquanta anni che viviamo più o meno in questo modo e in noi si è andata sviluppando una tradizione o, per meglio dire, un sistema di vita, che ci spinge ad agire sempre per il meglio»[25]. Il mostruoso corpo senza testa paventato da Vives diventa qui una paradossale «realtà».

4. Questa però, come accennavo, è solo una parte della storia: una linea di tendenza, una virtualità quasi sempre destinata a rimanere tale. Il punto è che quel primo movimento deterritorializzante, i cui effetti concettuali abbiamo sopra tentato di delineare, risulta nella stragrande maggioranza dei casi propedeutico a un nuovo movimento di riterritorializzazione. Il soggetto è sottratto alla sfera del proprium solo per essere consegnato a un proprium più autentico, più originario. La metafisica proprietaria viene rimpiazzata da un’altra metafisica, altrettanto letale: la metafisica della comunità. Il comune non gioca più allora il ruolo di moltiplicatore di differenze e di incubatore di soggettività mobili, ma al contrario serve a garantire la fusione indifferenziata dei singoli in una comunione immediata, assoluta, totalizzante. A sua volta, questa comunità sostanzializzata si costituisce in potere separato che trascende il corpo sociale e assegna a ognuno compiti e ruoli in nome di una finalità collettiva. I beni comuni si riducono all’unum di un bene comune che, sia pur su basi diverse, ripristina la verticalità della classificazione gerarchico-funzionale[26].

Il testo platonico della Repubblica – che, com’è noto, rappresenta uno tra i più importanti punti di riferimento delle scritture utopistiche – esibisce questa dinamica con straordinaria evidenza. Non serve ricordare che la forma di vita comune della kallipolis non è affare di tutti i suoi membri ma solo della classe dei custodi[27]. Eppure, anche all’interno di questo ambito di applicazione ristretto, sono chiari gli scopi a cui essa è chiamata ad assolvere. Si tratta, innanzitutto, di istituire quella «comunanza di piacere e dolore» che lega la città fino ad assimilarla «alla condizione di un solo uomo»[28].

Il problema dell’attrito possibile tra gli interessi privati e della loro eventuale composizione è risolto azzerando del tutto la dimensione dell’idiosis (privatezza), nel tentativo di ottenere una comunità epurata da ogni striatura conflittuale, in cui tutti pronuncino all’unisono il «mio» e il «non mio»: «Questo li rende del tutto estranei a quei motivi di conflitto che vengono agli uomini dal possesso di ricchezze, figli, parenti»[29]. Per esserne espressione adeguata, anche il potere che una tale comunità esercita su sé stessa e sugli altri deve essere sottoposto a un analogo processo di es-propriazione. La sfida a cui rispondere è quella lanciata da Trasimaco: «È che tu pensi che i pastori e i bovari cerchino il bene del gregge o dei buoi, e li ingrassino e li curino avendo di mira qualche altro motivo che non sia il bene dei padroni e il loro proprio. E così anche coloro che detengono il potere nelle città […]»[30].

Il comune serve allora a riportare il governo «pastorale» dei custodi alla sua verità, trasformando questi ultimi da lupi famelici in cani fedeli al servizio della polis. Senza beni o affetti familiari in proprio, nessuna utilità personale interviene a distrarre i governanti dai loro doveri: «E così potranno salvarsi e salvare la città. Ma allorché essi possiedano privatamente terre e case e denaro, diventeranno amministratori di un patrimonio e agricoltori invece che difensori, padroni ostili anziché alleati degli altri cittadini»[31]. La rottura dell’equazione ricchezza/potere svuota il politico di ogni contenuto sociale o economico, elevandolo così a una trascendenza che disallinea il comune dalla sua traiettoria immanentista e lo cattura all’interno di un’altra linea genealogica, quella del «servizio pubblico»[32]. Solo eliminando proprietà e interesse personale si può sperare di rendere «magistrati, grandi di una Repubblica, monarchi […] semplici ministri designati a prender cura della felicità» dei loro popoli[33].

Infine, questa riconfigurazione degli assetti di potere consente a chi governa di svolgere al meglio il proprio officium: assegnare a ogni membro della macchina comunitaria una posizione e un compito, non più sulla base del censo o del ceto ma in considerazione esclusiva dell’inclinazione, del talento, del merito. Incarico principale del re-filosofo è quello di riconoscere le qualità naturali dei suoi concittadini – l’oro, l’argento, il bronzo – e di armonizzarle in un tableau vivant in cui a ciascuno è affidata una e una sola mansione, avendo sempre di mira il fine superiore del bene comune della città[34].

All’interno di questa operazione di ripartizione e classificazione funzionale, il comune gioca un duplice ruolo di veridizione: dal lato dei governanti, esso garantisce che il loro giudizio non venga fuorviato da simpatie o tornaconti personali, riducendo così al minimo le possibilità di errore; da quello dei governati, esso fa sì che ogni natura si mostri nella sua verità, senza potersi più nascondere sotto il velo fittizio delle differenze sociali. Com’è forse intuibile, la forza centripeta di questo dispositivo teorico non è ridotta ma amplificata dall’estensione della «comunità di vita» a tutto il corpo sociale. Prendiamo, all’altro capo della letteratura utopistica, l’Icaria di Cabet. Di nuovo, il comune è veicolo non di singolarità mobili ma di reductio ad unum comunitaria: «La Comunità non ha gli inconvenienti della Proprietà; perché essa fa sparire l’interesse particolare per fonderlo nell’interesse pubblico, […] l’individualismo e il particolarismo per far posto all’associazione o al socialismo, alla devozione e all’unità»[35].

Di nuovo, esso si costituisce in potere trascendente che si piega sulla società per governarla, organizzarla, potenziarla: «Padrona di tutto, [la Comunità] centralizza, concentra, riduce tutto all’unità; ragiona, combina, dirige ogni cosa; e così facendo, essa sola può ottenere al meglio il vantaggio incommensurabile di evitare i doppi incarichi e gli sprechi, di realizzare appieno l’economia, […] di sviluppare continuamente la perfettibilità dell’uomo»[36].

Di nuovo, infine, questa amministrazione centralizzata assegna a ciascuno la parte da svolgere nel suo piano di razionalizzazione economica: «Senza dubbio, la Comunità impone necessariamente vincoli e obblighi; perché la sua principale missione è di produrre la ricchezza e la felicità» e, affinché possa adempiervi, «occorre che sottometta tutte le volontà e tutte le attività alla sua regola, al suo ordine, alla sua disciplina»[37]. La lezione è perspicua: ogni volta che il comune imbocca la strada metafisica della comunità, la singolarità è sacrificata al totem/totum dell’interesse pubblico, il piano di immanenza sussunto sotto la verticalità dell’organizzazione. Il corpo ha di nuovo una testa.

5. Per tirare le fila. Quel che le scritture utopistiche pensano e consentono di pensare è il comune inteso come principio di soggettivazione alternativo a quello proprietario. È questa l’«ipotesi comunista» che, credo, può mettere conto recuperare, collocandola al cuore di un progetto di reinvenzione e trasformazione dell’esistente. Il comune deve produrre i suoi soggetti. Solo che questa produzione si attiva sempre sull’orlo di un paradosso: una volta liberati dalla gabbia d’acciaio della proprietà, i singoli rischiano ancora di essere restituiti all’immobilità di un proprium che ritorna sotto forma di appartenenza comunitaria, (ri)diventando «i proprietari del loro comune»[38].

È il fantasma della comunità che trasforma le città ideali in incubi totalitari. Di qui la tensione tra presupposto egalitario ed esito gerarchico del comunismo storico[39], di qui la «cattura burocratica del comune» all’interno del socialismo reale[40]. Se allora il benicomunismo vuole restare fedele alla sua vocazione «strategica» e autenticamente rivoluzionaria, è tra la Scilla della proprietà e la Cariddi della comunità che deve continuamente navigare. La concettualità del comune si distingue da quelle rivali del privato e del pubblico come l’immanenza dalla trascendenza, come la condivisione diffusa di sapere/potere dalla separatezza degli apparati tecnocratici, come la mobilità nomade dalla fissazione in ruoli stabili e stabiliti.

Compito dei benicomunisti deve essere quello di difendere il primo momento contro le pretese del secondo, preservandone sempre l’apertura e facendone la falsariga per una riscrittura radicale della società e delle sue istituzioni. In questo senso, qualche proposta concreta può già essere avanzata: diritto al movimento e alla circolazione, reddito di base sganciato dall’obbligo al lavoro, creazione di spazi di autogoverno a livello locale, ripensamento in chiave federalistica delle strutture politiche nazionali e sovra-nazionali. Non sono che titoli di un programma necessariamente più vasto, e che proprio nel comune potrebbe avere il suo punto di capitone. Un programma che, per concludere senza concludere, vorrei porre sotto il segno del giovane e «indisciplinato» Béasse di Sorvegliare e punire:

Il presidente: – Si deve dormire a casa –. Béasse: – Ma io ho una casa? – Voi vivete in un perpetuo vagabondaggio. – Io lavoro per guadagnarmi la vita. – Qual è il vostro stato? – Il mio stato: prima di tutto ne ho almeno trentasei; poi non lavoro da nessuno. È già da un po’ che vivo coi miei soldi. Ho degli stati di giorno e degli altri di notte. Così per esempio, di giorno distribuisco foglietti stampati gratis a tutti i passanti; corro all’arrivo delle diligenze per portare i pacchi; mi dò arie nel viale di Neully; la notte ho gli spettacoli; vado ad aprire gli sportelli, vendo le contromarche; ho molto da fare. – Sarebbe meglio per voi essere sistemato in una buona casa, e farvi un apprendistato. – Già…una buona casa, un apprendistato, che barba. E poi dopo il padrone, quello rogna sempre, e poi, niente libertà. – Vostro padre non vi reclama a casa? – Niente padre. – E vostra madre? – Niente madre, né parenti, né amici, libero e indipendente[41].

[1] A. de Tocqueville, Una rivoluzione fallita. Ricordi del 1848-1849, Laterza, Bari 1939, p. 9.

[2] Accuratamente cartografati in S. Mezzadra e B. Neilson, Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, il Mulino, Bologna 2014. Ma cfr. anche D. Sacchetto e M. Tomba (a cura di), La lunga accumulazione originaria. Politica e lavoro nel mercato mondiale, ombre corte, Verona 2008.

[3] Cfr. J. Boyle, The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, «Law and Contemporary Problems», n. 66, 2003, pp. 33-74.

[4] Cfr. M. Spanò, Who’s the Subject of the Commons? An Essay in Genealogy, in S. Bailey, G. Farrell e U. Mattei (a cura di), Future Generations and the Commons, Publications of the Council of Europe, Strasbourg 2013, pp. 44-59.

[5] Cfr. U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari 2011; e Id., Il benicomunismo e i suoi nemici, Einaudi, Torino 2015.

[6] P. Dardot e C. Laval, Del Comune, o della Rivoluzione nel XXI secolo, DeriveApprodi, Roma 2015, p. 21.

[7] Sul concetto di altermodernità cfr. M. Hardt e A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, trad. it. Rizzoli, Milano 2010, pp. 75-124.

[8] Per ragioni di concisione, non potrò qui addentrarmi nella spinosa questione della definizione del genere «utopia», dibattuta in lungo e in largo nell’ambito dei cosiddetti Utopian Studies, né potrò soffermarmi, se non di passaggio, sulle pur rilevanti differenze di contesto storico-politico che separano le opere che prenderò in esame. Su entrambi i punti mi limito a rimandare a R. Levitas, The Concept of Utopia, Philip Allan, New York-London 1990; e a G. Claeys (a cura di), The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

[9] É. Durkheim, Il socialismo. Definizioni, origini, la dottrina saintsimoniana, Franco Angeli, Milano 1973, p. 211. Nella loro ricostruzione del comunismo pre-marxiano, Dardot e Laval (Del comune, cit., pp. 52-60) fanno sostanzialmente loro la lettura durkheimiana, pur aggiustandone qua e là il tiro.

[10] É.-G. Morelly, Naufrage des isles flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai, Messina 1753, vol. I, p. 5.

[11] T. Campanella, Questione quarta sull’ottima Repubblica, in Id., La città del Sole, Rizzoli, Milano 20073, p. 119.

[12] B. de Fontenelle, La République des philosophes, ou Histoire des Ajaoiens, Genève 1768, p. 51.

[13] É.-G. Morelly, Codice della Natura, Einaudi, Torino 1952, p. 54.

[14] Ivi, p. 53.

[15] T. Moro, L’Utopia, Laterza, Roma-Bari 201017, p. 134.

[16] J.V. Andreae, Descrizione della repubblica di Cristianopoli e altri scritti, Guida, Napoli 1983, p. 170.

[17] Moro, L’Utopia, cit., p. 134.

[18] J.L. Vives, De communione rerum ad Germanos inferiores, Köln 1535, fol. A 2v.

[19] Ivi, fol. B 7r.

[20] Ivi, foll. B 3r e v.

[21] W. Morris, Notizie da nessun luogo ovvero un’epoca di riposo, Guida, Napoli 1978, p. 168.

[22] Andreae, Descrizione della repubblica di Cristianopoli, cit., p. 115.

[23] Morelly, Naufrage des isles flottantes, cit., p. 28. Tocchiamo qui, necessariamente di sfuggita, uno degli aspetti più problematici del comunismo utopico: la comunità delle donne, tratto ricorrente in quasi tutti gli autori e presente nelle due principali fonti della letteratura utopistica (la Repubblica di Platone e il Decretum di Graziano). Sarebbe interessante studiare la persistenza dell’ordine simbolico patriarcale anche in quelle scritture che tentano di immaginare un’alternativa radicale rispetto all’organizzazione sociale dominante: ma il discorso meriterebbe una trattazione a sé che qui, per ragioni di spazio, devo purtroppo sacrificare. Cfr. però C.S. Ferns, Narrating Utopia. Ideology, Gender, Form in Utopian Literature, Liverpool University Press, Liverpool 1999.

[24] Campanella, La città del Sole, cit., p. 65.

[25] Morris, Notizie da nessun luogo, cit., p. 179. Di indistinzione tra regola e forma di vita parla G. Agamben in Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita, Neri Pozza, Vicenza 2011. Non a caso, come si è già avuto modo di notare, il cenobitismo monastico costituisce uno dei modelli ricorrenti del comunismo utopico.

[26] Sulla distinzione beni comuni/bene comune cfr. M.R. Marella, Bene comune. E beni comuni: le ragioni di una contrapposizione, in F. Zappino, L. Coccoli e M. Tabacchini (a cura di), Genealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 25-39.

[27] Sul «comunismo» nella Repubblica platonica, e in generale in tutto il pensiero greco antico, cfr. D. Dawson, Cities of the Gods. Communist Utopia in Greek Thought, Oxford University Press, New York-Oxford 1992.

[28] Platone, La Repubblica, V, 462b4 e c9, Rizzoli, Milano 2007, p. 677.

[29] Ivi, V, 464e1-2, p. 687.

[30] Ivi, I, 343b1-5, p. 305.

[31] Ivi, III, 417a6-b1, p. 535.

[32] Cfr. sul punto P. Napoli, Indisponibilità, servizio pubblico, uso. Concetti orientativi su comune e beni comuni, «Politica & Società», n. 3, 2013, pp. 403-426.

[33] Morelly, Codice della Natura, cit., p. 103.

[34] È questa, secondo Rancière, l’ingiunzione che regge la Repubblica e che dà senso al comunismo platonico: che ciascuno faccia la sua parte e si attenga rigidamente al suo ruolo. Siamo qui agli antipodi di quel comune «nomade» di cui si è detto sopra. Cfr. J. Rancière, Les philosophe et ses pauvres, Flammarion, Paris 2007, in particolare pp. 15-85.

[35] É. Cabet, Voyage en Icarie, Paris 18452, p. 397.

[36] Ivi, p. 398.

[37] Ivi, p. 403.

[38] R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 2006, p. IX.

[39] Cfr. J. Rancière, Comunisti senza comunismo?, in C. Douzinas e S. Žižek (a cura di), L’idea di comunismo, DeriveApprodi, Roma 2011, pp. 191-201.

[40] Cfr. Dardot e Laval, Del Comune, cit., pp. 50-75.

[41] M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 19932, pp. 321-322.

Una testimonianza utile, poiché conoscere ciò che è stato aiuta sperare che un altro mondo, così come è stato possibile nel passato, può esistere anche nel futuro (certo diverso da quello che fu) .

Una testimonianza utile, poiché conoscere ciò che è stato aiuta sperare che un altro mondo, così come è stato possibile nel passato, può esistere anche nel futuro (certo diverso da quello che fu) .

Il Fatto quotidiano, 31 dicembre 2016

Il mio giudizio su Enrico Berlinguer è un po’ più tridimensionale di quello in voga. Perché non ha una sola faccia, una sola superficie, non è piatto. Già il fatto che ci sia stato un film-documentario di successo su Berlinguer, quello realizzato da Walter Veltroni, in cui c’è un tratto insincero, ti dice come Berlinguer sia disponibile a essere ‘utilizzato’. In questo film c’è uno spezzone del servizio girato dalla Rai ai suoi funerali. Si vede la grande folla riunita in piazza San Giovanni, ma il regista ha tolto l’audio. Se lo avesse lasciato che cosa si sarebbe sentito? L’Internazionale. Perché Berlinguer è l’ultimo dirigente comunista che faceva suonare l’Internazionale. È importante che ci sia questa colonna sonora. E lì non c’è.