Sbilanciamoci.info, 21 gennaio 2015

L'introduzione dell’immunità per gli evasori fino al 3% dell’imponibile, misura che abbatterebbe la pena a Berlusconi, è passata senza troppi scandali, mentre forte è stato il clamore contro i vigili accordatisi per allungare illecitamente le festività di capodanno. Siamo il paese dei due pesi e due misure. E con un’idea bizzarra dell’etica pubblica e privata

Chi ha introdotto nell’ennesima legge dello stato l’immunità per gli evasori fino al 3 per cento dell’imponibile, misura assai discutibile che abbatterebbe la pena assegnata a Berlusconi? Nessuno, chissà come si è infilata nel testo di un distratto Padoan e nella lettura di un distratto Renzi; quanto agli uffici tecnici che lo hanno passato, devono aver pensato che era una misura da attendersi nella filosofia delle larghe intese.

Più accorti sono stati i giornalisti che hanno scritto peste e corna contro i dipendenti pubblici (e i medici) che si sono accordati per allungare illecitamente le festività di capodanno. I giornalisti si sono indignati ma moderatamente, volete mettere lo scandalo di quella massa di sfruttatori dello Stato di fronte a qualche centinaio di ricchi che hanno evaso in varie forme per decine di migliaia di euro le imposte, o si sono avvantaggiati in vario modo, incluse corruzione e concussione, sulla pubblica finanza?

Colpisce in questo sfoggio di moralità la duplice misura usata verso i poco abbienti e verso l’ex presidente del consiglio e profittatore numero uno d’Italia, Berlusconi Silvio. È l’abitudine nazionale di risparmiare i ricchi e i potenti e usare la frusta con chi non lo è. Siamo un paese con un’idea bizzarra dell’etica pubblica e privata.

Alla quale ha dato un vasto contributo Giorgio Napolitano che ho sotto gli occhi dal 1945 come dirigente del mio stesso partito, il Pci. Lo sapevo antifascista a Napoli e autore di scritti interessanti sulla questione meridionale. Non l’ho apprezzato nella sua sorda (ma non tanto) opposizione all’ultimo Berlinguer e neanche come Presidente della Camera, quando avrebbe avuto occasione di far qualcosa contro la crisi della politica, se l’avesse vista venire dall’osservatorio privilegiato che aveva.

Ugualmente non ho apprezzato che nulla abbia fatto per risanare qualche ferita inferta dal suo partito a innocenti del suo partito nell’emergenza, ma nel merito la pensavamo in modo opposto. Quel che mi ha sorpreso è che, appena il Cavaliere è stato condannato a una pena assai mite ma almeno a stare fuori dalla porta del potere pubblico, si sia affrettato a proporre la formula delle “larghe intese” che significava allargare la maggioranza di fatto a Forza Italia, ogni qualvolta il dissenso da sinistra del Pd potesse minacciare la linea Renzi. Non solo, ma tale operazione è nata negli incontri clandestini presso la sede del Pd in via del Nazareno, dei quali non conosciamo né il numero dei partecipanti, né gli accordi intervenuti. Sappiamo solo ormai che essi hanno regolarmente preceduto le riunioni del Pd, del quale Renzi sarebbe il segretario. Non vedo quale insegnamento sia venuto da questa prassi alla coscienza scombussolata del paese, e perché ne sia derivata al nostro Presidente della Repubblica la fama di “grande italiano”.

Si può chiedersi se anche la norma del condono sia un frutto di questo guasto. Vedremo se Renzi la corregge. Intanto il governo ha dichiarato che non se ne era accorto: “Peso el tacon del buso”, come si dice dalle mie parti. Il governo intero lo ha avuto sotto gli occhi per un’intera seduta, ma non ha protestato. È vero che era stato convocato dal frettoloso premier la vigilia di Natale, ma non è da grandi figure l’avere condotto il paese in questo modo e tantomeno favorire gli evasori fiscali, soprattutto uno di essi condannato per aver fatto diverse porcherie in materia fiscale, corruzione e concussione. Già la giustizia è stata particolarmente indulgente sul resto delle sue imputazioni; per non parlare di un parlamento che ha considerato normale le sue menzogne telefoniche alla Questura di Roma per tirar fuori di guardina la denominata Ruby rubacuori.

Sono enormità imperdonabili. Non ho mai apprezzato le galere, quindi pace al vecchio e ormai ridicolo profittatore, ma se si vuole essere decenti bisogna tenerlo fuori dalla politica.

Penso di rientrare nella categoria dei gufi e rosiconi, anche se ignoro quali animali siano questi ultimi nell’italiano approssimativo del nostro presidente del Consiglio; ma preferisco essere un rispettabile uccello notturno, o anche forse un meno rispettabile topo, che un suddito silenzioso e ipocrita.

La Repubblica, 23 gennaio 2014 (m.p.r.)

Il manifesto, 23 gennaio 2014

I maldestri governanti inglesi, che non sempre riescono a garantire il valore costituzionale della governabilità, cioè ad ultimare gli scrutini con un vincitore sicuro riconoscibile la sera stessa dello spoglio, faranno subito la fila al Nazareno per comprare la ricetta miracolosa e archiviare il loro secolare, e piuttosto stupido al cospetto della singolare trovata toscana, formato maggioritario uninominale, che non sempre dà il volto del gran trionfatore.

E così si appresta a fare anche la cancelliera Merkel. Deposta la teutonica presunzione di sufficienza, per via di una decennale stabilità e governabilità superiori a quella di ogni altro sistema politico europeo, la politica tedesca freme per apprendere dalla premiata ditta Boschi-Verdini come si fa a vincere con certezza e a dormire tranquilli la sera stessa del voto, senza essere più appesi alle manovre per varare la grande coalizione e quindi indotti al fastidioso rito delle migliaia di iscritti della Spd che devono dare la loro approvazione al contratto di governo siglato.

Per non dire degli spagnoli o dei greci, che devono faticare sovente per raccapezzare singoli voti di sigle minori per garantire la fiducia a un governo malconcio. O dei virtuosi statisti dei paesi nordici, che spesso dal conteggio dei voti non sanno a chi tocchi lo scettro e si affidano abitualmente a lunghi governi di minoranza. E anche i francesi troveranno presto il modo per seppellire il loro incerto maggioritario uninominale a doppio turno e sostituirlo con il sensazionale maggioritario di lista escogitato al Nazareno.

Ora che l’Italicum ha svelato i sacri misteri della vittoria certa, l’Europa può voltare pagina nella storia delle istituzioni e acquistare a buon mercato il prezioso brevetto della governabilità. La vittoria certa, da consegnare al calar della sera, nel timore che i deputati siano chiamati per esprimere una maggioranza tramite le dinamiche secolari che sorgono in aula, è però del tutto estranea alla logica del parlamentarismo.

La costruzione meccanica di un vincitore, altera a tal punto la struttura del parlamentarismo, che preferibile sarebbe passare, con il rigore necessario e soprattutto i contropoteri richiesti, all’incognita di una forma di governo presidenziale piuttosto che forzare in maniera così irrazionale e costosa le compatibilità del regime parlamentare sino a sfigurarlo.

L’obbligo della vittoria fa inclinare tutto il congegno competitivo nella direzione della governabilità come artificio e la rappresentanza perde qualsiasi rilievo fondativo del rapporto politico, è un mero contorno inessenziale. Non è dalla rappresentanza che si esprime la funzione di governo ma è dalla postazione del governo, aggiudicata da un capo di coalizione, che si procede alla riempitura della rappresentanza con nominati ben retribuiti ma destinati a un ruolo passivo nella legislazione.

E’ evidente che una logica premiale, già di difficile comprensione nella sua configurazione sistemica, è comunque ammissibile come un eccezionale supporto forzoso ad una ricerca di governabilità (in paesi frantumati e bloccati, senza ricambio), altrimenti non garantita, solo se compare come una possibilità. Cioè, fissata al 40 per cento l’opportunità di ottenere un premio in seggi, se il bonus non scatta, perché nessuna lista ha varcato la soglia prevista, diventa una palese forzatura costringere l’elettorato ad una seconda tornata, dove l’entità della partecipazione peraltro sfuma.

Se la previsione di un doppio turno è efficace nei singoli collegi per ampliare il radicamento territoriale del deputato che in astratto si separa dalla disputa nazionale per il governo, del tutto insensato diventa come cornice di una competizione tra liste. La volontà del corpo elettorale, in merito al premio, può manifestarsi nel primo passaggio elettorale. Se gli elettori non hanno offerto un sostegno esplicito al partito maggiore, è una camicia di forza alquanto impropria prevedere la costrizione a dare comunque il premio attraverso un ballottaggio di lista.

Se poi il premio ottimale dal punto di vista numerico è stimato dal legislatore al 15 per cento dei seggi (perché non si può governare con il 50,1 per cento? Kohl aveva nel Bundestag un solo voto di scarto), salta ogni riferimento a un incentivo ragionevole se viene rapportato alla quantità di consenso riscossa nel primo turno. Alla luce dei sondaggi odierni, il Pd avrebbe, in caso di successo al ballottaggio, un premio di oltre il 20 per cento, il M5S del 35 per cento e Forza Italia del 40 per cento.

Le distorsioni del principio di rappresentatività, e la cancellazione della pari influenza delle singole espressioni di voto, restano evidenti. Nell’Italicum, le liste con ripartizione dei seggi stabilita a livello nazionale sono evocate per trascendere i collegi, e il capo di coalizione, investito del supremo comando, è introdotto per rendere irrilevanti le liste.

Nel modello persistente di una investitura del leader o sindaco d’Italia, il parlamento non deve in alcun modo esaltare la sua autonomia funzionale di organo di controllo e di indirizzo. Connessa a tale vocazione all’opacità del ruolo del parlamento, è la strozzatura di ogni nesso tra deputato ed elettori, tra collegi e territori. Il capo vincitore crea la rappresentanza, e una schiera di nominati fa da scudo alla sua volontà di potenza. L’anomalia di un governo costituente, che si crea la legge elettorale per vincere, e la confeziona secondo un calcolo di immediata convenienza, è davvero un unicum in democrazie di un qualche pregio.

La gran fretta di approvare la legge elettorale prima dell’elezione del capo dello Stato (e quindi anche dell’opportunità di un suo preliminare vaglio di costituzionalità) svela una preoccupante caduta del rendimento democratico di istituzioni sfregiate a colpi di canguro.

«Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a Sel, Rifondazione, Alba e minoranza Pd sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società» .intervista a Stefano Rodotà di Giacomo Russo Spena, Micromeg onlinea, 22 gennaio 2015

«Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a Sel, Rifondazione, Alba e minoranza Pd sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società» .intervista a Stefano Rodotà di Giacomo Russo Spena, Micromeg onlinea, 22 gennaio 2015

«E’ un antidoto per contrastare la crisi economica che, dati alla mano, ha aumentato la diseguaglianza sociale e diffuso la povertà. Una parola tutt’altro che logorata e storicamente legata al nobile concetto di fraternità e allo sviluppo in Europa dei “30 anni gloriosi” e del Welfare State. Poi il termine è stato accantonato e abbandonato. La solidarietà serve a individuare i fondamenti di un ordine giuridico: incarna, insieme ad altri principi del “costituzionalismo arricchito”, un’opportunità per porre le questioni sociali come temi non più ineludibili. La crisi del Welfare non può sancire la fine del bisogno di diritti sociali. Sono legato anche al sottotitolo del libro, “un’utopia necessaria”, la solidarietà va proiettata nel presente ed utilizzata come strumento di lavoro per il futuro: l’utopia necessaria è la visione».

Lei ha parlato di “costituzionalismo arricchito”. Quali sono le pratiche da cui ripartire per riaffermare i diritti sociali in tempo di crisi economica, privatizzazioni e smantellamento dello Stato Sociale?

«Mutualismo, beni comuni, reddito di cittadinanza sono gli elementi innovativi e costitutivi di un nuovo Stato Sociale, almeno rispetto a quello che abbiamo conosciuto e costruito nel Novecento. Durante la Guerra Fredda, i sistemi di Welfare sono stati una vetrina dell’Occidente di fronte al mondo comunista, una funzione benefica volta ad umanizzare il capitalismo in risposta al blocco sovietico. Ragionare sulla solidarietà come principio significa riconoscerne la storicità ed oggi è necessario arricchire le prospettive del Welfare. Ad esempio il reddito, inteso in tutte le sue fasi legate alle condizioni materiali, significa investimenti ed è possibile solo grazie ad un patto generazionale e ad una logica solidaristica dell’impiego delle risorse».

«Il discorso esamina la capacità ricostruttiva della solidarietà che è frutto di una logica di de-mercificazione di ciò che conduce al di là della natura di mercato: ristabilire la supremazia della politica sull’economia. Qual è stata la logica in questi anni? Avendo un tesoretto ridotto, sacrifichiamo i diritti sociali. Tale ragionamento va respinto al mittente. Quali sono i criteri per allocare tali fondi? Come li distribuiamo? Finanziamo la guerra e gli F35 o utilizziamo quei soldi contro lo smantellamento dello Stato Sociale? La scuola pubblica, come dice la nostra Carta, non va resa funzionale al diritto costituzionale all’istruzione? Invece si finanziano le scuole private…»

E i famosi 80 euro del governo Renzi possono essere considerati come forma solidaristica e di Welfare?

«No, manca l’intervento strutturale. La Cgil ha reso pubblici alcuni dati: con quei soldi si sarebbero potuti creare 400mila posti di lavoro. Appena si è parlato del bonus per le neomamme, ho pensato fosse più utile stanziare quelle risorse per la costruzione degli asili nido. Solo un vero discorso sulla solidarietà ci consente di stilare una gerarchia che pone al primo posto i diritti fondamentali. E per questo la modifica dell’articolo 81 della Costituzione, nel quale è stato introdotto il pareggio di bilancio, è un duro colpo per la democrazia. Abbiamo posto fuori legge Keynes».

«Dobbiamo guardare all’Europa, il discorso sulla solidarietà ha un senso esclusivamente se usciamo dalla logica nazionalista, altrimenti si impiglia. Solidarietà implica un’Europa solidale tra Stati con una politica comune e coi diritti sociali come fari. Con Jürgen Habermas dico che è un principio che può attenuare l’odio tra i Paesi debitori e quelli creditori. Persino Lucrezia Reichlin ha parlato di Syriza con benevolenza perché sta avendo il merito di riaprire una riflessione in Europa su alcuni temi non più rimandabili. L’austerity ha fallito ed aumentato le diseguaglianze. Fino a qualche mese fa, i difensori del rigore giustificavano l’enorme forbice tra redditi alti e minimi affermando di aver tolto migliaia di persone dalla soglia di povertà. La diseguaglianza come conseguenza del contrasto allo sfruttamento. Una tesi smentita dagli stessi eventi».

«E’ una vecchissima discussione che si svolse già a Parigi nel 1789. E la Costituzione italiana ha legato diritti e doveri: l’art. 2 si apre col riconoscimento dei diritti delle persone ma poi afferma che tutti devono adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il tema dei doveri viene sbandierato per chiedere sacrifici alle fasce più deboli mentre rimangono al riparo i soggetti privati forti e le istituzioni pubbliche. Vogliamo discutere dei doveri? Facciamolo senza ipocrisie. Ad esempio, si dovrebbe riaffermare l’obbligo di non esercitare l’iniziativa economica e la libera impresa in contrasto con sicurezza e dignità dei lavoratori. Tale strategia ha fallito e politicamente ha generato un’enorme crisi della rappresentanza: il rifiuto della Casta non sarebbe così forte se non ci fosse stato un ceto politico dipendente dal denaro pubblico».

«Il voto di domenica ha un’importanza enorme soprattutto dopo il deludente semestre italiano a guida Matteo Renzi. Il suo arrivo a Bruxelles aveva generato aspettative per le sue promesse di mettere in discussione gli assetti costituzionali europei. Nulla di tutto ciò, nessun negoziato, eppure non era così costoso intraprendere il discorso dell’“utopia necessaria” della riforma dei trattati. Tsipras può rappresentare la riapertura della fase costituente europea. È la mia speranza. Riapertura perché nel 1999 il Consiglio europeo di Colonia stabilisce la centralità della Carta dei diritti ma poi il processo si è chiuso nel ciclo dell’economia. Una vera e propria controriforma costituzionale. L’Unione europea oltre ad avere un deficit di democrazia ha un deficit di legittimità. Il deficit può essere recuperato attraverso i diritti fondamentali, ispirati alla dignità e alla solidarietà, e non al mercato. Altrimenti i rischi sono gravi, e non si parla di uscita dall’euro ma di deflagrazione dell’eurozona e di sviluppo di movimenti xenofobi ed antieuropei come quelli di Marine Le Pen e Matteo Salvin»i.

«In Italia siamo indietro e rischiamo di rifare alcuni errori. Mentre capisco la scelta del “papa straniero” Tsipras, non condivido l’idea di una “Syriza italiana”. È una forzatura. In Grecia Syriza ha raggiunto l’attuale consenso perché durante la crisi economica ha svolto un lavoro effettivo nel sociale dove ha garantito ai cittadini diritti e servizi grazie a pratiche di mutualismo: penso alle mense e alle cliniche popolari, alle farmacie e alle cooperative di disoccupati. In Italia la situazione è differente».

«In questi anni c’è stata una drammatica deriva oligarchica e proprietaria dei partiti e la capacità rappresentativa è venuta meno anche per la consapevolezza che il potere decisionale fosse esterno alle sedi legittime e in mano a poche persone. La Corte Costituzionale ha emesso due importanti sentenze: una contro il Porcellum, decretando illegittima la legge elettorale in vigore, l’altra contro i soprusi del marchionnismo, stabilendo che non potesse essere esclusa la Fiom dagli stabilimenti. Lego queste due fondamentali sentenze perché entrambe pongono il problema della rappresentanza. E lo pongono nell’impresa e nella società cioè nel lavoro e nella politica, nei diritti sociali e in quelli civili. E’ un punto importante sul quale non abbiamo riflettuto abbastanza ed è la via per far recuperare legittimità alle istituzioni e alla politica».

«La sinistra italiana ha alle spalle due fallimenti: la lista Arcobaleno e Rivoluzione Civile di Ingroia. Due esperienze inopportune nate per mettere insieme i cespugli esistenti ed offrire una scialuppa a frammenti e a gruppi perdenti della sinistra. Chi pensa di ricostruire un soggetto di sinistra o socialmente insediato guardando a Sel, Rifondazione, Alba e minoranza Pd sbaglia. Lo dico senza iattanza, ma hanno perduto una capacità interpretativa e rappresentativa della società. Nulla di nuovo può nascere portandosi dietro queste zavorre. Rifondazione è un residuo di una storia, Sel ha avuto mille vicissitudini, la Lista Tsipras mi pare si sia dilaniata subito dopo il voto alle Europee. Ripeto: cercare di creare una nuova soggettività assemblando quel che c’è nel mondo propriamente politico secondo me è una via perdente. Bisogna partire da quel che definisco “coalizione sociale”. Mettere insieme le forze maggiormente vivaci ed attive: Fiom, Libera, Emergency – che ha creato ambulatori dal basso – movimenti per i beni comuni, reti civiche e associazionismo diffuso. Da qui, per ridisegnare il nodo della rappresentanza».

«Ci vuole pazienza e occorre ricostituire nel Paese un pensiero di sinistra. A livello istituzionale abbiamo assistito alla chiusura dei canali comunicativi tra politica e mondo della cultura, ciò si è palesato durante la riforma costituzionale. Come negli anni '60-'70, per il cambiamento istituzionale, deve tornare la rielaborazione culturale. Il lavoro che ha svolto MicroMega in questi anni è prezioso e va continuato in tal senso. Insieme a Il Fatto sono le due testate che hanno tenuto dritta la barra. Ora vanno moltiplicate le iniziative, vanno connessi i soggetti sociali (anche attraverso la Rete) e va recuperato quel che c’è di produzione culturale operativa. Infine, tassello fondamentale: organizzazione. Tali processi non possono essere affidati semplicemente alla buona volontà delle persone».

«Non so se i 5 stelle siano definitivamente perduti, di certo stanno perdendo molteplici chance. Il movimento ha deluso le aspettative: non ha ampliato spazi di democrazia, non ha inciso in Parlamento e in qualche modo ha accettato le logiche interne. Serpeggia una profonda delusione tra gli stessi elettori grillini. Mentre la vera novità è lo sviluppo di un'opposizione sociale al renzismo, l’embrione della coalizione sociale di cui parlavo prima».

»Renzi ha vinto senza combattere, non c’era nessuno sulla sua strada. Nessuno in grado di contrastarlo, nemmeno Giorgio Napolitano che secondo le mie valutazioni politiche aveva investito sul governo Letta. Ora si sta muovendo qualcosa: Susanna Camusso e Maurizio Landini si sono ritrovati per uno sciopero unitario. Persino la Uil è stata costretta a schierarsi. Si è rivitalizzato il sindacato. Il governo Renzi ha cancellato tutti i corpi intermedi e la Camusso, rendendosi conto dell’attacco subito, deve riconquistare il suo ruolo. Individuare soggetti sia rappresentativi che di opposizione sociale è un dato istituzionalmente interessante. Oltre ad essere un dato politico rilevante. Si è manifestata un’opposizione sociale».

«Sono confronti impensabili, il tessuto del nostro Paese è stato logorato da mille fattori nell’ultimo decennio. Anche dalla crisi economica. Con l’impoverimento drammatico le frizioni e le condizioni di convivenza obbligata diventato più difficili. Una situazione conflittuale che va oltre alla “guerra tra poveri”. Le condizioni materiali della solidarietà sembrano distrutte».

«Prima mettiamo in relazione i soggetti sociali, in primis il sindacato, con le reti civiche e strutturiamo un minimo di organizzazione, rilanciando l’attivismo dei cittadini. Da tempo propongo alcune riforme e modifiche dei regolamenti parlamentari per dare maggiore potere alle leggi di iniziativa popolare. Ad inizio legislatura, in concerto con il gruppo del Teatro Valle, abbiamo inviato ai parlamentari una serie di proposte su fine vita e reddito minimo garantito… non sono nemmeno arrivate in Aula. In questo momento nella democrazia di prossimità, quella dei Comuni, si diffondono pratiche virtuose, penso ai registri per le coppie di fatto, per il testamento biologico, ai riconoscimenti nei limiti possibili di diritti fondamentali delle persone. A Bologna si è proposto di cogestire alcuni beni e il nuovo statuto di Parma è pieno di esperienze simili. C’è una democrazia di prossimità che va presa in considerazione. Così come il ruolo della magistratura».

«I partiti di massa erano i referenti delle domande sociali, le selezionavano e le portavano in Parlamento. Io c’ero, me lo ricordo. Questo non esiste più. Regna un modo autoritario di individuare le domande sociali e il vuoto politico è stato colmato dalla magistratura. La Consulta è intervenuta in questi anni su diritti civili, dal caso Englaro alla Fini Giovanardi sulle droghe o alla legge più ideologica, quella sulla fecondazione assistita. Poi le già citate sentenze su legge elettorale e conflitto Fiom-Fiat. Qui non c’è giustizialismo, ma il ruolo di una magistratura – attaccata e in trincea per difendersi dagli attacchi di Berlusconi e salvaguardare autonomia e indipendenza – che ha maturato una propria elaborazione culturale per fronteggiare emergenza politica e garantire la legalità costituzionale. L’aver individuato nella figura di Raffaele Cantone un soggetto politico ha un’importanza storica visto che in Italia la corruzione è ormai strutturale».

«Bah, spesso si cita il nome di Landini ma mi astengo dal rispondere. Non è prioritaria la questione. È palese che oggi la coalizione sociale ha una sua maggiore evidenza perché la presenza del sindacato è il dato nuovo e accresce le responsabilità di Landini e della Fiom. L’importante è uscire dagli schemi classici e visti finora: non dobbiamo pensare al recupero dei perdenti dell’ultima fase o ai pezzetti ancora incerti (minoranza del Pd). Così non possiamo basare l’iniziativa sul M5S. Sarebbe un errore. I 5 stelle hanno una loro storia, vediamo che faranno in futuro e semmai una coalizione sociale riuscisse a rafforzarsi, capire come reagiranno. Questo è il punto».

Lo stratagemma architettato questa volta per sconfiggere “frenatori e gufi” potrà essere ripetuto in futuro, altri espedienti potranno essere escogitati per silenziare il parlamento, le voci di opposizione, la dialettica politica. Ma alla fine che rimarrà del sistema parlamentare?

«Blindando» l’accordo politico definito in sede extraparlamentare. È l’ultimo tassello di un più ampio mosaico costruito per sottrarre ogni autonomia al parlamento. Già erano state forzate le ordinarie procedure di formazione della legge quando si è imposto alla commissione affari costituzionali di interrompere i propri lavori prima di aver ultimato l’esame e prima di poter votare sul disegno di legge trasmesso dalla Camera. Si è così passati all’esame dell’Aula senza che fosse consentito ai senatori in commissione di pronunciarsi nel merito della riforma. E ciò è avvenuto nonostante una previsione costituzionale — l’art. 72 — imponga l’adozione della procedura “normale” di esame e di approvazione in materia elettorale. In modo disinvolto, si è giustificato lo strappo confidando sull’esame dell’Aula. In fondo — qualche ingenuo poteva ritenere — in questa seconda sede non si poteva di certo sfuggire a quanto scrive la nostra costituzione che stabilisce che ogni disegno di legge deve essere approvato articolo per articolo e con votazione finale. E invece la fantasia ha superato ogni ostacolo, riuscendo a liberare la maggioranza di governo da ogni fastidioso limite d’ordine costituzionale.

L’emendamento Esposito ribalta la ratio della disposizione costituzionale e impone anzitutto una sorta di “votazione finale” per poi obbligare i nostri parlamentari ad adeguarsi nelle successive votazioni articolo per articolo. Contro ogni tecnica di buona legislazione fa premettere alla legge una disposizione (significativamente indicata come art. 01) che non ha nessun contenuto precettivo, bensì si limita a riassumere per intero i principi che devono essere contenuti nelle successive disposizioni. Un inusuale e inutile preambolo d’intenti. Si pensa così di aver trovato il modo per impedire ogni ulteriore possibile discussione, votazione ed eventuale approvazione di articoli non conformi (secondo il regolamento del Senato, infatti, non sono ammessi emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate sull’argomento nel corso della discussione). Lo stravolgimento di ogni logica parlamentare appare evidente, l’uso strumentale del regolamento palese. Eppure tutto ciò sta avvenendo sotto i nostri occhi senza scandalo, in nome del cambiamento, sotto la pressione di una politica concentrata sul risultato da conseguire ad ogni costo. Una politica miope e pericolosa.

Miope perché, ridotto il parlamento ad una sala da poker, dove vince il più abile e più spregiudicato tra i contendenti, non sarà facile garantire la stabilità del governo. Di volta in volta il presidente del consiglio dovrà ricercare una sua maggioranza, variabile se non propriamente occasionale: ora con la minoranza interna ora con frange delle opposizioni. Con ben poche garanzie di tenuta e coerenza dell’indirizzo politico complessivo. Inoltre, i governi a maggioranze variabili sono inesorabilmente esposti al potere di “ricatto” ovvero di veto degli alleati occasionali, i quali, non essendo legati alla strategia complessiva dell’esecutivo, potranno legittimamente porre le proprie condizioni e far valere i propri interessi politici e personali del momento. Confidare sul fatto che tanto qualcuno alla fine si trova per far passare le proprie proposte, vista anche l’attuale frantumazione di tutte le formazioni politiche organizzate, sia di maggioranza che di opposizione, francamente non appare una strategia lungimirante. Ma i giocatori di poker — si sa — confidano più sulla propria abilità e sulla fortuna che non sul rispetto delle regole del gioco.

Ed è qui che si nasconde il pericolo maggiore di una simile politica. Fino a quando e fino a dove può arrivare l’interpretazione disinvolta e cinica dei regolamenti, delle prassi, delle leggi, della Costituzione? Lo stratagemma architettato questa volta per sconfiggere “frenatori e gufi” potrà essere ripetuto in futuro, altri espedienti potranno essere escogitati per silenziare il parlamento, le voci di opposizione, la dialettica politica. Ma alla fine che rimarrà del sistema parlamentare?

UNO SCEMPIO COSTITUZIONALE

di Gianpasquale Santomassimo

Stiamo uscendo dalla democrazia parlamentare, ma la cosa sembra non interessare a nessuno. Anche le opposizioni, interne ed esterne al partito di maggioranza relativa, agitano emendamenti su questioni abbastanza secondarie, come le preferenze, ma sembrano accettare il principio di fondo, lo stravolgimento della rappresentanza, il considerare le elezioni come pura e semplice investitura di un potere assoluto e senza controllo.

Mi pare che l’opposizione all’Italicum, in Parlamento come nel discorso pubblico, guardi all’albero senza vedere la foresta, come si usava dire. L’evidenza è quella di una legge-truffa che dà a un solo partito, che rappresenterà in ogni caso una minoranza relativa sempre più esigua di fronte al crollo della partecipazione popolare, una consistenza parlamentare spropositata, che può consentire di fare il bello e il cattivo tempo, di nominare tutte le cariche istituzionali, di correggere e stravolgere la Costituzione a colpi di maggioranza.

Distruggere insomma la divisione e l’equilibrio dei poteri che nell’esperienza repubblicana furono comunque salvaguardati.

La democrazia parlamentare è stata riconosciuta, da tutte le culture democratiche, come il quadro istituzionale in cui le lotte sociali potevano svolgersi liberamente e potevano ottenere conquiste durature, in un clima che pur nell’asprezza dello scontro poteva garantire condivisione di princìpi e ascolto di istanze. A maggior ragione ciò è stato compreso dopo le esperienze del Novecento, e la Costituzione repubblicana recepiva il lascito di quella consapevolezza.

Ma in Italia sembra essersi smarrita, nell’ultimo quarto di secolo, la nozione di cosa sia e a cosa debba servire il Parlamento: rappresentare fedelmente il paese, dibattere liberamente, elaborare e scrivere le leggi, non votare a comando i decreti del governo.

Si sta per abolire il Senato, trasformato in un “dopolavoro” di consiglieri regionali. Perché non abolire anche il Parlamento, a questo punto? Il contraente più anziano del Patto del Nazareno proponeva di far votare soltanto i capigruppo, col loro pacchetto di voti, e il ducetto di contado che domina questa fase terminale della democrazia italiana non sembra avere idee molto diverse quanto ad autonomia e libertà dell’istituzione parlamentare.

Il partito di notabili che si appresta a questo scempio del principio costituzionale sembra aver rinnegato tutta la sua esperienza repubblicana, e sembra oscuramente far riemergere dal suo lontanissimo passato solo l’antica propensione alle dittature di minoranza, dove il segretario di partito comandava su tutto (ma almeno si aveva il buon gusto di differenziare la carica di primo ministro).

Andiamo verso tempi durissimi, ancor più oscuri di quelli che abbiamo vissuto recentemente, nei quali sarebbe fondamentale avere istituzioni rappresentative che rispecchino realmente e fedelmente la società, pur nella sua frammentazione a volte caotica. Si procede invece verso la negazione di ogni forma di limpida rappresentanza, verso l’instaurazione di un rigidissimo principio oligarchico, che nega alla radice qualunque interlocuzione con la società.

Tutto questo è drammaticamente pericoloso, è una china che andrebbe arrestata in qualunque modo, prima che sia troppo tardi. Bisogna che qualcuno, anche tra i “corpi intermedi” così vilipesi e umiliati, cominci a mettere in dubbio la stessa legittimità di un potere minoritario che vuole spadroneggiare col sopruso, a contestare il delirio di onnipotenza di un’accozzaglia di parlamentari eletti con una legge incostituzionale e che pretende di riscrivere a suo piacimento la Costituzione

Il manifesto, 21 gennaio2015, con postilla

Le critiche da sinistra alla proposta di legge elettorale del governo sono concentrate, soprattutto dentro il Pd, sulle preferenze. E ieri il dissenso si è manifestato con la spaccatura del gruppo nell’assemblea del senato. La scelta dei capilista affidata ai partiti e quindi alle loro segreterie, si sostiene, toglie motivazione e potere agli elettori e ne riduce la rappresentanza.

La critica è certamente fondata. Se, però, ricordiamo quanto nel passato avveniva e non solo al sud con preferenze e voto di scambio, l’alternativa migliore non sembra essere tanto la reintroduzione delle preferenze, quanto l’introduzione di collegi uninominali piccoli attraverso i quali avvicinare candidati ed elettori e, quindi, eletti ed elettori.

Ma la questione preferenze che oggi domina il dibattito, e rinsalda l’alleanza Renzi-Berlusconi non è, a mio parere, la principale criticità dell’Italicum. Essa è solo una faccia della medaglia che in nome della governabilità e dell’efficienza di governo tende a sacrificare la rappresentanza degli elettori. Sentirsi rappresentati nelle istituzioni, dipende da due fattori: la presenza negli organismi eletti delle diverse istanze presenti nel paese nelle quali i singoli cittadini possono ritrovarsi anche se minoranze e la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso l’espressione del voto, alla competizione elettorale.

L’altra faccia della legge elettorale è costituita dalla proposta di dare un forte premio di maggioranza alla “lista” che raggiunge il 40% dei voti espressi fino ad attribuirle il 55% dei seggi. Di fronte a questa proposta la “legge truffa” di Scelba apparirebbe oggi iper-democratica ed iper-rappresentativa e se essa fosse stata presentata ai tempi di Craxi, certamente l’avremmo etichettata come segno di una tendenza accentratrice e neo autoritaria. Eppure allora la partecipazione al voto si aggirava intorno all’80%, il che avrebbe significato attribuire il 55% dei seggi ad una lista che col 40% dei voti avrebbe raccolto il consenso del 32% degli elettori.

Oggi, con una partecipazione al voto tendente al 50% la proposta contenuta nell’Italicum significa attribuire la maggioranza assoluta della Camera, adesso unico organismo abilitato a scegliere governo, componenti di organi istituzionali ed a decidere leggi e politiche economiche e sociali, ad una lista scelta dal 20% del corpo elettorale. Un quinto degli elettori, quindi, deciderebbe il futuro di tutto il paese.

Questa seconda faccia dell’Italicum è, a mio parere, pericolosissima e meraviglia che pochi finora abbiano parlato di una legge non tanto ad personam, ma “su misura” perché essa nasce dalla particolare situazione che il nostro paese sta vivendo e che, per la crisi del sistema politico italiano, vede un unico partito al comando, anche per le indubbie capacità di Renzi di muoversi nel nuovo panorama politico e di dominarlo.

Ma si può fare una legge elettorale che dovrebbe durare molti anni (negli altri paesi europei le leggi elettorali durano decenni) in base alla contingenza politica ed alla certezza che il possibile vincitore di oggi è un democratico e, quindi, non correremmo pericoli? E si può fare una legge elettorale che si basa su un assetto politico in transizione che non sappiamo in quale direzione evolverà visto che le forze politiche che seguono al secondo e terzo posto sono forze nuove ed impregnate di populismo.

postilla

L'autore segnala un aspetto certamente molto rilevante del "Renzosconicum". Tuttavia stupisce un'affermazione che egli formula: la sua «certezza che il possibile vincitore di oggi è un democratico». A noi sempra che il distruttore della democraza italiana oggi si chiamo proprio Matteo Renzi.

La Repubblica, 20 gennaio 2015 (m.p.r.)

Dopo il pugno, ora arriva il «calcio dove non batte mai il sole»: decisamente gagliardo il Papa! L’intervista rilasciata nel viaggio di ritorno dalle Filippine tocca temi interessanti. Ma soprattutto mostra un Papa dal linguaggio forse ancora più colorito del solito: segno, a mio avviso, di particolare rilassatezza. Papa Francesco appare proprio contento del grande affetto e dell’enorme simpatia che il mondo intero gli manifesta e si lascia andare al cospetto della stampa mondiale come fosse tra amici. Il che sembra proprio la maniera migliore di interpretare il ruolo di per sé così pesante che l’essere Papa comporta, una spontaneità che l’aveva portato il giorno prima, durante la messa più seguita della storia, a tenere a braccio l’omelia davanti ai sette milioni di partecipanti. Quanta differenza rispetto al rigoroso plurale maiestatis che regnava fino a Paolo VI o anche rispetto ai lunghi discorsi letti su fogli accuratamente preparati prima (e spesso da altri) di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, i quali anche nelle conferenze stampa mai e poi mai avrebbero potuto usare le popolaresche espressioni di Francesco.

Più la spingono sotto il tappeto, più la questione immorale si mostra nella sua sconveniente veste di protagonista della scena politica. Proprio ieri, di fronte a un’aula parlamentare pateticamente vuota, il ministro della giustizia, denunciava «la dimensione intollerabile della corruzione in Italia». Intollerabile specialmente quando mette radici nel partito di cui il ministro fa parte, ma così purtroppo non è. Lo dimostrano alcune recenti vicende, due su tutte: il tentativo, solo rinviato, di salvare l’evasore Berlusconi con la legge sulla delega fiscale, e, di queste ore, i brogli elettorali (con il sospetto di una compra-vendita di voti) nelle elezioni primarie in Liguria.

Due facce della stessa medaglia, visto che il famigerato “patto del Nazareno” è fondativo di questa nuova stagione politica. In piena coerenza con quel conflitto di interessi che il Pd non ha mai risolto nel corso degli ultimi vent’anni. Per questo le dimissioni di Sergio Cofferati sono un fatto politico di prima grandezza, rilevante e rivelatore nello stesso tempo. Perché rilevante è evidente: l’ex segretario della Cgil è stato il simbolo dell’antiberlusconismo di sinistra, capace di organizzare la più grande manifestazione del dopoguerra in difesa dell’articolo 18, a fianco del mondo del lavoro e in rappresentanza di quelle radici che oggi la leadership del Pd ha deciso di recidere, nettamente e orgogliosamente, in profonda sintonia con l’ideologia antisindacale del centrodestra.

Insieme a Camusso e Landini, Cofferati è una bandiera contro il jobs act e la definitiva metamorfosi neoliberista del partito renziano (non “di Renzi”, perché non gli appartiene). Ma il “caso Cofferati” è forse ancor di più rivelatore, cioè specchio limpido, della fisionomia etica del nuovo gruppo dirigente del Nazareno. Lui è il primo politico che in modo clamoroso e drammatico se ne va dal partito — del quale è stato uno dei 45 fondatori — denunciando la presenza di una questione morale: «Me ne vado perché sono stati cancellati i valori stessi su cui è nato il Pd».

Altro che delusione per la sconfitta subita alle primarie (peraltro da dimostrare): è un durissimo attacco al voto di scambio («comprano il voto»), è un j’accuse per la palese offerta e l’altrettanto dichiarata accettazione dei voti portati alla candidata vincente, la renziana Raffaella Paita, da parte dei capicorrente del centrodestra ligure e di personaggi fascistoidi, è la penosa presa d’atto dell’acquisto dei voti dei poveri immigrati.

Così si svende una storia, si svende un partito.

Eppure è ancor più penosa la reazione dei vertici renziani del Pd, a cominciare dai due vicesegretari del partito. Invano Cofferati li aveva, già da alcune settimane, avvertiti di quanto stava accadendo senza ricevere neppure lo straccio di una risposta. Ora, dopo le dimissioni, i due colonnelli, Serracchiani e Guerini, sono diventati particolarmente prodighi di dichiarazioni contro l’ingrato Cofferati, accusato di «inspiegabili» e «ingiustificate» dimissioni. Nemmeno un pizzico di senso del pudore. Avanzano camminando sulle macerie del partito - forse perché convinti delle magnifiche e progressive sorti elettorali in caso di voto anticipato.

E Renzi?

L’immagine più nitida dello specchio che l’addio del dirigente politico riflette è quella del segretario. All’ultima direzione del partito Renzi ha chiuso il “caso” in modo brutalmente provocatorio, facendo i complimenti alla vincitrice per la vittoria e rovesciando sul perdente la definitiva sentenza: «Basta, vogliamo vincere, la discussione è chiusa». Una dimostrazione di arroganza, come è ormai consuetudine di questa nuova leadership, ma particolarmente sottolineata e insistita, perché sia d’esempio a chi in futuro volesse portare all’attenzione del partito fastidiosi problemi etici.

Discutere su come si raccolgono i consensi, su come si finanzia un partito, su quale blocco sociale di riferimento si sceglie sono questioni politiche fondamentali, anche se il personalismo, il leaderismo hanno inquinato il comune sentire della gente di sinistra. Tuttavia è importante discuterne oggi come è stato cruciale per l’allora Pci quando a porre la questione nei termini generali che conosciamo fu Enrico Berlinguer. E vale qui la pena solo accennare alla freddezza, e persino alla derisione, con cui la corrente migliorista di allora, guidata dall’ex capo dello stato, Giorgio Napolitano, accolse la durissima critica berlingueriana alla degenerazione del sistema dei partiti, Pci incluso.

Eravamo negli anni’80 e non a caso la vicenda operaia della Fiat, la battaglia sulla scala mobile e l’esplodere della questione morale tenevano insieme i ragionamenti di Berlinguer verso quell’alternativa di sinistra che, nel momento del craxismo trionfante, la prematura fine non gli consentì di mettere in atto. La questione immorale come “questione democratica” torna, nel Pd di Renzi, a essere derubricata come l’espressione del “tafazzismo” delle minoranze che non si rassegnano a spingere il carro del vincitore. Che, tuttavia, non sembra più tanto trionfante se si dà retta ai sondaggi che, settimana dopo settimana, sgonfiano la bolla elettorale delle ultime elezioni europee di maggio.

In ogni caso se le dimissioni di Cofferati sono rilevanti e rivelatrici del mutamento profondo e irreversibile della natura sociale del Pd, la domanda è: fino a quando le opposizioni interne si acconceranno al ruolo di innocue cassandre, di fiore all’occhiello del segretario?

E, a seguire, adesso può nascere in Italia una forza politica a sinistra che raccolga un consenso significativo, come quello di Syriza?

leader ma con tanti aspiranti al ruolo». Il manifesto, 18 gennaio 2015

Negli ampi spazi del Nuovo cinema Nosadella, esaurito in ogni ordine di posti per l’assemblea dell’Altra Europa con Tsipras, può succedere anche di trovare nel retrobottega il poster di un film uscito la scorsa estate. Dimenticabile (a partire dalla coppia di protagonisti Barrymore/Sandler) ma con un titolo piuttosto aderente agli sviluppi della giornata: «Insieme per forza». Anche per amore. «Per tutti noi - ricorda fra gli applausi Panos Lamprou di Syriza - il movimento contro la globalizzazione è stato un insegnamento. E siamo convinti che la sinistra italiana possa sorprendere ancora il mondo».

Sarà un’impresa, nell’Italia del patto del Nazareno. Però ci sono fatti grandi e piccoli che contribuiscono a tenere accesa la fiamma della speranza. Non solo le elezioni greche e i sondaggi spagnoli. C’è ad esempio la presenza qui a Bologna del senatore ex pentastellato Francesco Campanella. E c’è l’addio di Sergio Cofferati al Pd. Il segretario confederale del Circo Massimo, dei tre milioni in piazza con le bandiere della Cgil per difendere l’articolo 18, agli occhi dell’assemblea certifica con la sua decisione la rottura finale fra il mondo del lavoro e il suo partito di riferimento. «C’è grande emozione in sala - sintetizza il bolognese Sergio Caserta - certo l’avesse fatto dieci anni fa…». E Nanni Alleva, neo consigliere regionale dell’Altra Emilia Romagna, amplifica il concetto: «E’ l’ultima dimostrazione del fatto che il Pd è un posto infrequentabile. Anche un politico navigato come Cofferati alla fine si è trovato di fronte a una situazione impossibile. Ora l’importante è che molti italiani che si sono ’messi in sciopero’, non votando, capiscano che c’è un’alternativa: la sinistra. Unita».

«Cofferati – osserva sul punto Curzio Maltese – è l’unico che ha tratto le conseguenze del fatto che nel Pd esiste una questione morale e, subito dopo, una questione politica. Berlinguer avrebbe detto che ’esiste una questione morale nel partito democratico’: basti pensare alla Liguria, all’Expò, alla Tav, allo scandalo del 3%». Quanto alla questione politica, è l’intervento introduttivo della giornata di Marco Revelli a segnalarla puntualmente: «In Italia si è riaperto il conflitto sociale: nel milione di piazza San Giovanni, nello sciopero generale, nello sciopero sociale. E in questi mesi si è anche consumata una frattura storica, fra il mondo del lavoro e il partito che storicamente ne raccoglieva le istanze. Un partito che oggi invece partecipa alla manomissione della Costituzione democratica, e all’attacco al lavoro».

Revelli riassume anche il compito dell’Altra Europa: «Costruire una casa comune, accogliente, della sinistra. E un nuovo linguaggio. Perché da decenni la sinistra ha smarrito il suo, anzi ha assunto quello del neoliberismo». Il sociologo torinese è fra i primi firmatari del manifesto «Siamo a un bivio» presentato ai 700 partecipanti all’assemblea, fra i quali si notano Franco Turigliatto e Antonio Ingroia. A firmare anche Paolo Cento: «L’abbiamo sottoscritto dopo una discussione nel partito — spiega il presidente dell’assemblea di Sel - perché vanno valorizzati gli sforzi di lavorare in un processo politico, aperto e innovativo, ’della sinistra e dei democratici italiani’. Tanti che sono qui oggi saranno anche a Human Factor. E noi pensiamo di poter dare il nostro contributo, ritenendoci importanti ma non certo esclusivi, per allargare lo sguardo e gli spazi a sinistra».

Molti ma non tutti firmano il «manifesto Revelli», che pone la scadenza di una nuova assemblea a marzo per avviare il futuro percorso della forza politica, con chi aderirà, sul duplice binario locale e nazionale. Non firma Barbara Spinelli che dà voce a un gruppo di comitati locali, critici verso quelle che giudicano lentezze eccessive nel processo costituente di un nuovo partito. I giovani under 35 di Act battono invece il tasto del completo rinnovamento del comitato operativo dell’Altra Europa. Sul punto la discussione va avanti per l’intera giornata, e proseguirà anche oggi.

"Questione abitativa e trasformazioni urbane": questo il sottotitolo del libro di Gaetano Lamanna, di cui pubblichiamo la prefazione: un libro che ragiona «sulla difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici».

"Questione abitativa e trasformazioni urbane": questo il sottotitolo del libro di Gaetano Lamanna, di cui pubblichiamo la prefazione: un libro che ragiona «sulla difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici».

L’area sempre più vasta del disagio abitativo in Italia è il tema che Gaetano Lamanna affronta con passione e competenza. La passione del sindacalista militante, la competenza di chi ha studiato e frequentato la materia. Non posso non ricordare che proprio sul tema della casa, e più in generale sulla condizione urbana, il sindacato diventò protagonista della vita pubblica alla fine degli anni Sessanta, contribuendo ad avviare «la più grande stagione di azione collettiva nella storia della Repubblica» (Paul Ginsborg). Tutto cominciò con lo sciopero generale del 3 luglio 1969, a Torino, dove il problema delle abitazioni era stato esasperato dalla decisione della Fiat di assumere quindicimila nuovi addetti da reclutare nel Mezzogiorno, il che avrebbe determinato un pesante aggravamento delle condizioni di vita. La Fiat propose addirittura di costruire baracche nei comuni di cintura e nelle fabbriche dismesse (tolto il letto e le suppellettili, restava uno spazio libero di un metro e sessantacinque centimetri quadrati per persona).

A mano a mano, il movimento si estese da Torino a tutta l’Italia. Per la prima volta, non solo le condizioni di lavoro, ma anche quelle di vita nella città, divennero il terreno di un forte scontro sociale che investì l’intero paese e culminò con il grande sciopero generale del 19 novembre 1969, per la casa e l’urbanistica. Nonostante la violenta reazione degli interessi colpiti (le bombe del 12 dicembre a Milano, le stragi e la strategia della tensione) si raggiunsero risultati importanti, a cominciare dalla nuova legge per la casa del 1971 che riorganizzò le forme, gli strumenti e le modalità dell’intervento pubblico in edilizia. A essa seguirono nel 1977 la legge sul regime dei suoli, l’anno successivo l’equo canone e il piano decennale per l’edilizia.

Parafrasando Giorgio Ruffolo, fu l’età dell’oro del compromesso socialdemocratico. Ma durò poco. Con gli anni Ottanta è cominciata la controriforma, e nel giro di pochi anni sono state cancellate una dopo l’altra le conquiste del ventennio precedente. Sono cadute la legge Bucalossi, le norme sugli espropri e quelle per il contenimento degli affitti, fino alla sostanziale dissoluzione dell’edilizia pubblica.

Ancora peggio con la crisi che dal 2008 continua a tormentare in primo luogo le classi sociali più sfavorite. Di questo soprattutto tratta il libro, della difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici, la fiscalità, la tassazione immobiliare, la sempre più pressante domanda inevasa, l’esclusione abitativa, il nodo mai risolto del contenimento della rendita. Lamanna ci spiega come nella politica della casa il valore d’uso (l’abitazione come tetto, spazio domestico) ha finito con l’essere sostituito dal valore di scambio (la casa come funzione finanziaria, come veicolo di risparmio). Non cade nella trappola del social housing all’italiana, “un bluff, o meglio un imbroglio”, business allo stato puro, i cui unici beneficiari sono i costruttori. E al riguardo non salva nessuno, denunciando «il ruolo primario, ma inefficace, delle Regioni».

Approfondisce in particolare l’analisi di una della più drammatiche condizioni abitative, quella degli anziani. Gli anziani soli, anzi le anziane, le vedove, più numerose per il minor tasso di mortalità delle donne. Analizza lucidamente le alternative di cui si discute: il ricovero, la soluzione residenziale, quella domiciliare, il cohousing (già oggetto di interesse di fondi immobiliari e di manovratori della rendita). Ma scrive che se togli un anziano dal suo spazio «lo vedrai deperire in pochi mesi, perdere la voglia di vivere». Sradicarli dal loro ambiente è una violenza. La via maestra è mantenere gli anziani nelle proprie case, senza cedere al fascino o al ricatto del nuovo che avanza.

Alla completezza dell’analisi settoriale fa da contrappeso l’attenzione con la quale Lamanna inquadra la politica della casa negli scenari più complessi ma non meno deprimenti delle politiche finanziarie e territoriali. “Rendita crescente, reddito calante” è il titolo di un capitolo che racconta della stretta correlazione fra declino dell’industria e sviluppo immobiliare. Una delle conseguenze del perverso intreccio fra mattone e finanza è stata l’immane valorizzazione delle aree urbane centrali, con l’espulsione dei residenti costretti a trasferirsi in periferie sempre più lontane, stressati dal traffico e dall’alienazione. Alla fine, l’urbanistica è stata obliterata, e anche da questo punto di vista destra e sinistra non sono riconoscibili. «Le amministrazioni locali – scrive Lamanna – hanno dovuto rincorrere i processi anziché programmarli. E i condoni edilizi a livello nazionale, le continue sanatorie a livello locale, tramite varianti, deroghe, cambi di destinazione d’uso degli immobili, sono stati rimedi peggiori del male». Ma di che meravigliarsi, nel 2005 non fu Piero Fassino, allora segretario dei democratici di sinistra, in un’intervista al Sole 24 ore, a riconoscere agli speculatori immobiliari il rango e la dignità di imprenditori?

Nel libro comanda il pessimismo, non si colgono orizzonti di cambiamento a portata di mano. Inutile illudersi e illudere che si possano facilmente riprendere linee di riforma, svolte e ripensamenti rispetto ai disastri dell’ultimo trentennio. Lamanna fa capire che per ricominciare la strada sarà lunga, faticosa, disseminata di insidie. Ma non viene meno al dovere di proporre istruzioni per il futuro. E ho specialmente apprezzato il suo schierarsi a favore di impostazioni alternative in materia di urbanistica, per il recupero e la fine delle espansioni, consapevole che il buongoverno urbanistico è la prima condizione per ridurre il disagio abitativo.

Il manifesto, 17 gennaio 2015

A pochi passi, nel Transatlantico, infuria la battaglia sul prossimo presidente della repubblica. Qui, nell’auletta delle conferenze stampa, le cinquanta sfumature della sinistra sono d’accordo su un nome. Però è Alexis Tsipras, e non stiamo parlando dell’Italia ma della repubblica greca che il prossimo 25 gennaio andrà al voto. Tsipras e la sua Syriza, la coalizione della sinistra radicale, sono favoriti e da ieri puntano persino a un governo monocolore.

L’occasione della rimpatriata è la presentazione ai media della campagna di solidarietà “Cambia la Grecia, cambia l’Europa”. C’è un appello firmato da mille e cinquecento persone e c’è una spedizione della autonominata (e autoironica) “Brigata Kalimera”, duecento italiani che andranno ad Atene, spiega Raffaella Bolini (dell’Altra Europa, già dell’Arci), «a portare a Syriza la nostra vicinanza e ammirazione, a chiedere a loro di vincere anche per noi».

La campagna di solidarietà infatti «va rovesciata», spiega Luciana Castellina, giornalista e fondatrice del manifesto ma anche politica di lungo corso, «in realtà non è Syriza a ricevere la nostra solidarietà, ma noi la loro». Non è una battuta: in Grecia la sinistra sta per vincere le elezioni, in Italia fin qui ha miracolosamente messo insieme un 4 per cento alle europee, un milione di voti. Ma la speranza c’è: «Non avrei mai pensato - dice Castellina - che la sinistra greca, litigiosa come e più di quella italiana, sarebbe riuscita a stare unita».

Ma il punto non è (per ora) l’Italia, o solo l’Italia, ma il cataclisma politico che può portare su tutta Europa l’eventuale vittoria di Alexis Tsipras.

«Tsipras è l’alternativa alla povertà e alla paura», attacca Vendola, al contrario di Renzi che ha vissuto il «fallimentare» semestre di presidenza della Ue «come una critica di costume alle politiche dell’austerità, non come una critica politica all’impianto liberista dell’Europa». Per Pippo Civati le elezioni in Grecia «rappresentano una sfida che investe anche il Pd. C’è una continuità che dobbiamo ritrovare», dice, all’indirizzo degli ex alleati di Sel, quelli della ‘sinistra di governo’.

Stavolta con Civati è d’accordo anche Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione comunista, che rivendica la primazia dei rapporti con la sinistra radicale greca, quando da noi Tsipras era un nome sconosciuto. Oggi in Grecia si può puntare, dice, a «un’alternativa che non sia solo pratica di opposizione e di conflitto ma anche di governo. E’ il segnale che dovremmo dare anche noi in Italia». Insomma, la morale è che per vincere le scommesse italiane serve innanzitutto che i greci vincano le loro.

Per Stefano Fassina, Pd, sono «inaccettabili le ingerenze che tanti governi e istituzioni europee hanno fatto pesare sulla Grecia» (Più tardi, alla direzione del suo partito propone una mozione che dice esattamente così: e sarà approvata, anche Renzi dirà sì). Quelle di Tsipras, conclude Fassina, non sono ricette estremistiche: «E’ proprio il contrario: la proposta di Syriza è realistica e mette in evidenza che un’alternativa è possibile e necessaria. La sinistra riesce a unirsi e a vincere, quando costruisce un programma autonomo rispetto al paradigma dominante». E anche qui si parla di Grecia, ma il discorso sembra perfetto anche per l’Italia.

Linkiesta.it, 18 gennaio 2015

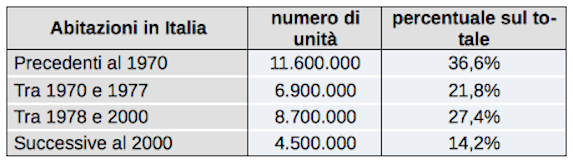

L’Italia è uno dei Paesi con la popolazione più anziana del mondo. E anche le nostre case lo dimostrano. I palazzi sparsi lungo la nostra penisola sono vecchi, divorano energia in eccesso e hanno bisogno di continui interventi di manutenzione. Lo aveva detto il rapporto Cresme 2013 sull’edilizia italiana. Ora lo conferma l’ultima indagine dell’Ufficio studi di Immobiliare.it, il portale degli annunci immobiliari online: il 36,6% delle abitazioni italiane, ossia 11,6 milioni di unità immobiliari, ha più di 40 anni di vita, con picchi di oltre il 40% in alcune città come Potenza, Palermo, Napoli e Catanzaro. Solo a Palermo, il Comune di recente ha censito 1.300 edifici instabili, di cui 228 a rischio crollo.

Se si considera come anno di riferimento il 1977, momento cruciale per l’edilizia per via dell’entrata in vigore delle prime norme sull’efficienza energetica degli edifici, la percentuale di abitazioni costruite prima di questa data arriva al 58,4%: 18,5 milioni di immobili su tutto il territorio nazionale non sono stati progettati quindi in un’ottica di risparmio energetico. L’età avanzata dell’Italia del mattone la rende quindi, oltre che anziana, anche particolarmente energivora: un immobile che supera i 30 anni di età consuma in un anno, mediamente, dai 180 ai 200 chilowattora ogni metro quadro. Un fabbisogno enorme se si considera che un’abitazione in classe B, standard minimo per le nuove costruzioni, arriva a consumare in media tra i 30 e i 40 chilowattora al metro quadro all’anno.

«È ora di riqualificare il nostro patrimonio immobiliare», dice Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, «e per farlo bisogna limitare la costruzione di nuove abitazioni, puntando alla manutenzione di quelle già esistenti e invecchiate. In questo modo, si ridurranno il consumo del suolo, il fabbisogno energetico globale e la necessità di infrastrutture per la mobilità. Reinvestire sui quartieri obsoleti delle nostre città, infine, può rivelarsi la risposta migliore alla nuova domanda abitativa».

Le case più vecchie si trovano nel Mezzogiorno. Tra le regioni, quella che conta il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1970 è la Basilicata, dove gli edifici obsoleti sono il 39,3% del totale. In Sicilia, Campania e Abruzzo la percentuale di abitazioni con oltre 40 anni di età rappresenta il 38,3%; nelle Marche e in Calabria il 38,2 per cento. In Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige si registra invece la percentuale più bassa di edifici precedenti al 1970, con percentuali rispettivamente del 31,2% e del 31,3% sul totale, che restano comunque molto alte.

Tra le città, la più traballante è Potenza, con il 42% del totale delle abitazioni che hanno più di 40 anni. La segue Palermo, dove l’incidenza degli immobili vecchi è a quota 41,3 per cento. A contare il dato più basso è Rimini, dove ci si ferma al 32,2 per cento. A Roma il livello è elevato, toccando quota 38,3%; più bassa l’età del patrimonio immobiliare di Milano, dove il 33,5% degli edifici risale a prima del 1970.

Secondo i calcoli dell’ufficio studi di Immobiliare.it, gli appartamenti over 40 non ristrutturati hanno un prezzo al metro quadro mediamente inferiore del 25% rispetto ad abitazioni realizzate a partire dal 2000. Effettuare lavori di ristrutturazione permetterebbe quindi di evitare la svalutazione degli immobili. Le differenze di prezzo più alte tra immobili ultraquarantenni allo stato originale e immobili nuovi si riscontrano a Trieste e Torino, dove le abitazioni più vecchie costano in media circa il 30% in meno. In base ai calcoli dell’ultimo rapporto Cresme, fra soli dieci anni nelle 14 città metropolitano gli appartamenti con oltre 40 anni di vita saranno l’85 per cento. Se non si interviene, gran parte del nostro patrimonio immobiliare continuerà a divorare energia e a svalutarsi di anno in anno.

Le case più vecchie si trovano nel Mezzogiorno. Tra le regioni, quella che conta il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1970 è la Basilicata, dove gli edifici obsoleti sono il 39,3% del totale. In Sicilia, Campania e Abruzzo la percentuale di abitazioni con oltre 40 anni di età rappresenta il 38,3%; nelle Marche e in Calabria il 38,2 per cento. In Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige si registra invece la percentuale più bassa di edifici precedenti al 1970, con percentuali rispettivamente del 31,2% e del 31,3% sul totale, che restano comunque molto alte.

Tra le città, la più traballante è Potenza, con il 42% del totale delle abitazioni che hanno più di 40 anni. La segue Palermo, dove l’incidenza degli immobili vecchi è a quota 41,3 per cento. A contare il dato più basso è Rimini, dove ci si ferma al 32,2 per cento. A Roma il livello è elevato, toccando quota 38,3%; più bassa l’età del patrimonio immobiliare di Milano, dove il 33,5% degli edifici risale a prima del 1970.

Secondo i calcoli dell’ufficio studi di Immobiliare.it, gli appartamenti over 40 non ristrutturati hanno un prezzo al metro quadro mediamente inferiore del 25% rispetto ad abitazioni realizzate a partire dal 2000. Effettuare lavori di ristrutturazione permetterebbe quindi di evitare la svalutazione degli immobili. Le differenze di prezzo più alte tra immobili ultraquarantenni allo stato originale e immobili nuovi si riscontrano a Trieste e Torino, dove le abitazioni più vecchie costano in media circa il 30% in meno. In base ai calcoli dell’ultimo rapporto Cresme, fra soli dieci anni nelle 14 città metropolitano gli appartamenti con oltre 40 anni di vita saranno l’85 per cento. Se non si interviene, gran parte del nostro patrimonio immobiliare continuerà a divorare energia e a svalutarsi di anno in anno.

La Repubblica, 17 gennaio 2015

Eppure Greta e Vanessa non erano alla loro prima missione umanitaria, non erano ragazzine sprovvedute, ma giovani donne con degli interessi e degli ideali. Qualche decennio fa alla loro età si era già madri: cerchiamo di uscire quindi dal luogo comune della gioventù irresponsabile che va criticata se perde tempo a laccarsi le unghie, a farsi canne o a bere birre ai bar, ma che diventa bersaglio anche quando occupa la propria vita in maniera diversa. Greta e Vanessa, due giovani donne, non due ragazzine viziate, non due amanti dell’uomo con il kalashnikov, fondano, insieme a Roberto Andervill, Horryaty, un progetto di assistenza con l’obiettivo di portare medicine e generi di prima necessità alla popolazione siriana. Ecco perché partono, per portare aiuti alla popolazione che sta subendo gli attacchi di Assad. Ma al commentatore medio che ci siano centinaia di migliaia di persone a cui manca tutto non interessa: gli elementi su cui si basano le critiche a Greta e Vanessa sono la loro giovane età, l’essere donne e le foto che vengono diffuse dai media, che le ritraggono insieme, abbracciate e sorridenti. Foto ingenue di ragazze abbracciate, foto allegre, che sono in ogni album di famiglia. Come se chi critica non avesse foto come quelle, come se non le avessero i loro figli.

Come è possibile — c’è addirittura chi si domanda in un ignobile e falso paragone — prodigarsi, lavorare, pagare per loro e non per i marò?

Che sia stato pagato o no un riscatto, la canea è scattata sulla cifra dei 12 milioni che sarebbero stati pagati. La notizia è stata diffusa tramite un account Twitter (@ekhateb88) ritenuto vicino alle milizie jihadiste. Qualsiasi altra affermazione avesse diffuso non sarebbe stato creduto: ma in questo caso la frase è diventata oro colato.

Tutto serve a sporcare la vicenda di Vanessa e Greta. Come le balle diffuse da alcuni media, che le accusano di essere sostenitrici dei terroristi, per una foto scattata in Italia durante una manifestazione che si è tenuta a Roma il 15 marzo scorso. In quell’immagine Greta e Vanessa, coperte da bandiere della Siria libera, mostrano un cartello in arabo con su scritto “Agli eroi di Liwa Shuhada grazie per l’ospitalità e se Dio vuole vediamo la città di Idlib libera quando ritorneremo”. Uno slogan di chiaro sostegno alla dissidenza laica in Siria, proprio quella abbandonata, proprio quella schiacciata da Assad e da chi lo sostiene.

Greta e Vanessa non erano e non sono dalla parte dei terroristi, ma dalla parte del pane. Erano in Siria per portare impegno. E qui arrivano gli insulti che più di tutti mi colpiscono perché, se non puoi dir loro che sono contigue ad Al Qaeda e all’Is, se non puoi dir loro che sono bambine viziate, se non puoi dir loro che sono due incoscienti, allora hai sempre a disposizione l’accusa più inutile, quella però che fa subito presa perché è banale e in fondo non sembra offensiva: «Ma se volevano fare del bene, non potevano farlo in Italia?». Come è accaduto a Fabrizio Pulvirenti, il medico di Emergency colpito da Ebola in Sierra Leone: quando rientrò in Italia ci fu una parte del Paese che senza vergogna disse che se l’era cercata. Il pensiero principale sembra essere che siano responsabili delle loro sciagure e che per questo motivo non solo non devono essere aiutate, ma magari anche punite.

E qui dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo andare oltre le parole e capire il fallimento del Paese insito in questi giudizi. Parole che sono una scarica incontenibile di frustrazione, la frustrazione di chi non è in grado di muovere un passo, di chi è fermo al palo, di chi non riesce a immaginare una vita diversa e se la prende con chi decide di mettere la propria a disposizione di un ideale.

L’Italia è un Paese che esporta soprattutto solidarietà ed è molto triste pensare che gli stessi che insultano Greta e Vanessa ritengano invece che sia fondamentale imbracciare fucili e organizzare missioni militari. «Dobbiamo difendere, dobbiamo attaccare, dobbiamo prevenire con la forza, ma gli aiuti umanitari, quelli sono materia per ragazzine viziate ». Tutti Charlie Hebdo, ma a casa propria ché se poi vi capita qualcosa ve la siete cercata.

Un Paese che non riesce a mostrare solidarietà verso due ragazze sequestrate rischia di essere un Paese fallito, che fa vincere il livore, la rabbia, l’idiozia. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno deciso di non pagare riscatti e questo è il motivo per cui i loro giornalisti vengono uccisi così barbaramente: lì il dibattito è esattamente l’opposto di quello che sta animando la nostra peggiore stampa. Ma in quei Paesi non passa per la mente a nessuno di dire che in luoghi come la Siria le missioni umanitarie non vadano fatte, che meglio sarebbe fare beneficenza a casa propria per non correre rischi. Non passa per la mente a nessuno di dire che chi viene rapito e poi magari ucciso da giornalista in trincea, poteva restare in patria e accontentarsi di rimasticare agenzie.

Se incoscienza c’è stata, c’è stata dalla parte del pane, delle bende, del mercurocromo, delle tende da montare, dell’acqua e il nostro Paese sta dando uno spettacolo indegno, sta mostrando la sua incapacità di sognare, di lottare, di impegnarsi, di prendere parte alla trasformazione della realtà. La cooperazione internazionale è la migliore esportazione possibile. Il nostro Paese sta dando prova di non capire che esistono diversità, che c’è chi resta in Italia e lavora per rendere il Paese migliore dall’interno e chi va fuori e si occupa di cose apparentemente lontane, ma che hanno un’ovvia connessione con ciò che ci circonda. L’Italia sta dando prova di non capire che il mondo non è diviso per compartimenti stagni, che ciò che accade in Siria interessa anche noi, che a essere contagiosa non è la presenza di democrazia, ma la sua assenza. Il mondo non è sotto casa, quel che accade in Siria ci riguarda da molto vicino. È al cospetto di queste situazioni che si tempra l’unità del Paese e la sua capacità di vedere oltre il proprio recinto. Mi vergogno delle reazioni di molti miei connazionali, delle loro parole, del loro livore, del loro odio. Se un Paese non è capace di stare accanto a due giovani donne volontarie, che hanno passato in condizioni di sequestro quasi sei mesi della loro vita, allora merita il buio in cui sta vivendo.

Il manifesto, 16 gennaio 2015

Un week end di discussione, il prossimo, a Bologna organizzato dall’Altra Europa; quello successivo a Milano convocato da Sel. Poi il voto per le presidenziali greche, che cadrà il 25 gennaio, dove è molto probabile la vittoria di Alexis Tsipras, leader della coalizione Syriza. Un voto, quello greco, che cade prima di quello per il capo dello stato italiano e rischia di avere un impatto anche più forte sulla politica del nostro paese. Nella variegata galassia delle sinistre nostrane parte una mobilitazione che punta su Atene per arrivare a Strasburgo, passando per Roma.

Stamattina infatti alla camera un gruppo di personalità diversamente collocate a sinistra (fra gli altri Luciana Castellina, Nichi Vendola, Paolo Ferrero, Marco Revelli, Antonio Ingroia ma anche Pippo Civati e Stefano Fassina) presenteranno le iniziative di una campagna di mobilitazione internazionale nata dall’appello ’Cambia la Grecia, cambia l’Europa’ firmato ormai da migliaia di cittadini per «sostenere la libera scelta del popolo greco contro le pressioni dei mercati finanziari e la disinformazione di molte testate giornalistiche sul programma di Syriza». Fra le iniziative, quella della ’Brigata Kalimera G25’, che dall’Italia si prepara ad andare ad Atene a sostenere Tsipras e Syriza nei giorni del voto. Iniziative analoghe sono partite nelle capitali di tutta Europa. Occhi puntati sulla Grecia, ma anche sull’Italia che dal voto greco potrebbe ricevere una scossa se non uno scrollone.

A questo sarà dedicato gran parte del dibattito che si terrà a Bologna (al cinema Nosadella) sabato e domenica prossimi. Lì l’Altra Europa con Tsipras, la lista che si è presentata alle scorse europee, discuterà di Grecia ma anche del massacro della redazione del Charlie Ebdo parigino. Nel pomeriggio di sabato affronterà invece il ’manifesto siamo a un bivio’ (testo integrale su lista tsi pras .eu). Il ’bivio’ fa riferimento alla strada europea del dopo-voto greco, ma anche alla strada italiana che potrebbe trasformarsi, dal viottolo di un’ennesima nuova sigla a sinistra, nella via più larga di una ’cosa’ comune a sinistra, invocata agognata e data per imminente persino da chi non se la augura — come il presidente del consiglio Matteo Renzi — ma ancora impelagata in una lunghissima fase di gestazione. Il documento che arriva alla discussione dell’assemblea nazionale, condiviso dalla stragrande maggioranza del gruppo preparatorio ma non da tutti, parla chiaro: «Intendiamo metterci al servizio di un processo che porti alla costituzione di una sola “casa comune della sinistra e dei democratici italiani in un quadro europeo”» che dovrebbe sfociare alle politiche in «un’unica lista», come succede già in Grecia e in Spagna, «in grado di unire tutte le componenti sia organizzate che disperse di una sinistra non arresa alla austerità europea e alla sua versione autoritaria italiana incarnata dal renzismo». «Il 2015 può essere davvero l’anno del cambiamento», è la conclusione «facciamo ciascuno un passo indietro, per fare insieme due passi avanti».

Il week end successivo, quello che va dal 23 al 25 gennaio, gli attivisti dell’Altra Europa, ma stavolta insieme a molti altri provenienti da mondi diversi e anche dalla sinistra Pd, si ritroveranno a Human Factor, la ’Leopolda rossa’ di Sel, a Milano. Incontri ravvicinati che dovrebbero superare le incomprensioni e le divisioni del dopo-europee. Almeno nelle intenzioni di tutti, o quasi. E che potrebbero portare a candidati unitari anche alle prossime regionali, in calendario per maggio. Così è già nelle Marche, dove ieri un ampio cartello delle sinistre ha annunciato la corsa contro il candidato del Pd qualunque sarà (in regione i dem si stanno dilaniando nella scelta se fare o no le primarie). Così potrebbe essere anche in Liguria, dove Sergio Cofferati è stato sconfitto alle primarie del centrosinistra ed ora molte voci, alcune anche del Pd, chiedono un nome alternativo alla burlandiana Lella Paita.

Nell’album delle figurine di famiglia manca ancora anche la casella di Pippo Civati. Che da tempo guarda a sinistra fuori dal suo partito ed ha già spiegato che «se si andasse al voto ora» non si ricandiderebbe su un programma «che non condivido», quello di Renzi. Sulla sua scelta peserà il nome del presidente della repubblica che Renzi proporrà al Pd. Se sarà evidentemente frutto del Patto del Nazareno, o un nome concordato con la sinistra del suo partito.

«Vi sono nelle nostre culture utopie positive alle quali fare appello perché il futuro sia sottratto all’orizzonte pessimistico? Oggi la libertà è minacciata ma in questo momento la parola più difficile da pronunciare è fraternità o solidarietà. Ma solidali con chi?». La Repubblica, 16 gennaio 2015

mass media tentano di cancellare: la proposta politica della sinistra europea, presentata in Grecia dalla lista Syriza, è ragionevole e realistica la vittoria di Tsipras il 25 gennaio: aiuterebbe davvero l'Europa a uscire dalla crisi. Il manifesto, 16 gennaio 2015

«Il rischio per l’Europa non è Tsipras ma la Merkel». Questa verità espressa qualche settimana fa da Piketty mi ha dato una botta di ottimismo. Perché Piketty, pur non avendo alcun potere deliberativo, si è accreditato come voce ascoltata e rispettata (basti pensare alle astronomiche cifre raggiunte dalla vendita del suo ultimo libro); e, sia pure sempre meno, l’opinione pubblica ancora conta un po’.

Piketty non è del resto il solo economista importante ad essersi espresso in questo senso su Syriza: sui più importanti quotidiani europei e persino americani sono state non poche le voci autorevoli che hanno analizzato con serietà il programma del partito che nei sondaggi appare vincente nelle prossime elezioni greche, e ne hanno tratto la conseguenza che non si tratta di grida di un insensato estremismo, ma di proposte largamente condivisibili.

Se questo è accaduto è perché Tsipras non ha solo ottenuto l’appoggio di così larga parte del popolo greco che chiede giustizia, ma anche di un bel nucleo di economisti del paese che sono diventati suoi consiglieri (e alcuni candidati a ministro nell’ipotesi di conquistare la direzione del governo di Atene). Si tratta di ex studenti greci che, come tantissimi, sono emigrati nel mondo per frequentare le università eccellenti del Regno Unito, della Francia, della Germania; e anche di quelle americane. Per questo sono conosciuti e ascoltati anche fuori dal loro paese.

Il potere deliberativo ce l’ha per ora questo esecutivo dell’Unione europea che proprio nel suo ultimo vertice - sordo e cieco rispetto alla realtà greca - ha ribadito le solite posizioni: no a ogni ristrutturazione del debito, ma solo un breve prolungamento dei tempi di restituzione. Del tutto insufficiente a impostare una politica di lungo periodo per garantire una ripresa economica quale sarebbe necessaria.

Né le annunciate promesse di aumento della liquidità annunciate dalla Bce (il Qe, quantitative easing) sembra possano davvero aiutare: l’esperienza di questi anni sta lì a dimostrare come ogni volta che le banche ottengono soldi si affrettano a darli ai big più sicuri e non ai protagonisti di una diffusa e minuta economia autoctona.

Quanto la Grecia chiede non è l’elemosina, ma i mezzi per impostare un nuovo modello di sviluppo, che non sia la riproposizione di quello eterodiretto adottato negli anni passati dagli speculatori stranieri in combutta con quelli locali, responsabile di aver portato il paese alla catastrofe.

Senza neppure porsi qualche interrogativo autocritico l’esecutivo europeo, e i governi che ne sostengono le posizioni, non intendono capire che non si uscirà dalla crisi se non con un mutamento radicale, non limitandosi a consentire ai cittadini un po’ più di inutile consumo nelle catene dei supermarket internazionali (il modello degli 80 euro di Renzi). Una vittoria di Syriza il prossimo 25 gennaio può aiutare tutti a riproporsi questo ordine di problemi. Speriamo.

«L'anticipazione. "Governare non significa avere il potere. Siamo all’inizio di un processo di lotta. Come in Brasile col Pt, dobbiamo cercare di mantenere la coesione sociale". Tsipras tratteggia le caratteristiche di un potenziale governo di sinistra: "Ci saranno grandi trasformazioni e la priorità, in questo momento, è la fine dell’austerità».

«L'anticipazione. "Governare non significa avere il potere. Siamo all’inizio di un processo di lotta. Come in Brasile col Pt, dobbiamo cercare di mantenere la coesione sociale". Tsipras tratteggia le caratteristiche di un potenziale governo di sinistra: "Ci saranno grandi trasformazioni e la priorità, in questo momento, è la fine dell’austerità».

Il manifesto, 14 gennaio 2015

Teodoro Andreadis Synghellakis, greco ma quasi dalla nascita residente in Italia dove i suoi genitori si erano rifugiati durante la dittatura, ha scritto un libro – Alexis Tsipras. La mia sinistra – che contiene una assai interessante intervista con il leader di Siryza che qui si sofferma soprattutto sulla natura del nuovo partito che la sinistra greca ha saputo darsi.

La prefazione al volume - che sarà nelle librerie da giovedì 15 - è di Stefano Rodotà e contiene anche i giudizi di un certo numero di protagonisti della politica italiana. Ve ne diamo, in anteprima, alcuni stralci.

Il rafforzamento della sinistra è ancora un processo in divenire?

Dovremo sempre tenere a mente che abbiamo l’obbligo di suscitare tra i nostri sostenitori una presa di coscienza sempre più democratica, radicale, progressista. Non possiamo permetterci il lusso di ignorare il fatto che gran parte della società greca, e anche una percentuale di nostri sostenitori, abbiano assorbito idee conservatrici; che c’è stato un tipo di progresso il quale aveva come punto di riferimento la conservazione.