Nigrizia, 10 aprile 2018.

«Si impedisce il libero dibattito, si fomenta l’intolleranza, si attaccano i movimenti sociali. Coinvolta una parte del potere giudiziario e anche segmenti del potere militare. Occorre reagire con la nonviolenza».

In un momento estremamente complicato della vita politica e delle relazioni sociali in Brasile, è necessario prendere una posizione. Soprattutto noi che dedichiamo la vita affinché tutte le persone e la Creazione abbiano vita piena. Non intendo entrare nell’analisi delle specifiche decisioni giuridiche, e neppure dichiararmi in maniera assoluta sulla performance politica o l’onestà di questo o quel partito. Vediamo però il susseguirsi dei fatti negli ultimi anni, la disparità di trattamento riservata agli attori della scena politica, le analisi degli osservatori indipendenti.

Prendo decisamente le distanze dal fanatismo partigiano che in questi anni ha influenzato mente e cuore di molta gente in forma viscerale e aggressiva. Allo stesso modo non intendo difendere acriticamente le decisioni e la gestione delle coalizioni di governo. Per molti di noi però è chiaro che il susseguirsi di decisioni – dall’“impeachment” di Dilma Rousseff fino al mandato d’incarcerazione per l’ex presidente Lula – evidenzia un progetto di demolizione dei diritti collettivi acquisiti a prezzo di molte lotte e di una forte organizzazione popolare. Una parte molto influente del potere giudiziario e, più recentemente, del potere militare, mostrano di essere a servizio di questo progetto.

Sono preoccupato dal livello di violenza e intolleranza che si sta diffondendo tra la gente tramite i mezzi di comunicazione sociale e la manipolazione della verità tramite i social. L’odio che si sta concentrando su figure storiche, istituzioni e movimenti sociali impedisce ogni forma di dibattito, di approfondimento e di sano discernimento partendo da vari e legittimi punti di vista su un progetto di società.

È così, invece di promuovere politiche che cerchino la promozione dei diritti collettivi e la garanzia di una buona qualità della vita per tutta la popolazione, la politica è ridotta a una disputa pro o contro una sola persona. Questo clima di divisione e lotta fomenta il fanatismo e favorisce unicamente di progetto di disfacimento del paese.

In prigione o libero, l’ex presidente Lula rappresenta un progetto storico e politico che ha il diritto di essere valutato dai brasiliani attraverso una votazione popolare. Siamo contrari a ogni forma di violenza, ma sosteniamo fermamente la posizione di chi difende questo diritto.

Avvenire, 9 aprile 2018. F

L’unico, con quello bulgaro, dal quale non si ascoltano echi di guerra. Dall’Iran, infatti, stanno partendo carovane sempre più numerose di profughi afghani, stanchi di attendere un ritorno in patria al riparo dai talebani. Spinti da diciassette anni di inutile attesa, tentano anch’essi la rotta terrestre verso l’Europa. L’allarme è suonato di nuovo pochi giorni fa lungo l’autostrada che risale il deserto anatolico. Da un groviglio di lamiere bollenti hanno estratto 17 cadaveri e 36 feriti gravi. Erano tutti stipati in un minibus con 14 posti a sedere. Mentre ricomponevano i corpi, gli uomini della Jandarma turca sapevano che il minivan carico di profughi irregolari non era che uno dei molti sfuggiti alla porosa frontiera con l’Iran.

Gli autisti sfrecciano a tutto gas alternando i tratti autostradali a vie secondarie, secondo le indicazioni di una capillare rete di staffette che informa i contrabbandieri sui movimenti della polizia. Le autorità di Teheran confermano che sono oltre 3 milioni gli afghani tracimati in terra persiana dal 2001, quando gli Usa e i loro alleati scatenarono la ritorsione dopo gli attacchi alle Torri Gemelle. Rientrare nelle regioni afghane ancora sotto il tallone dei talebani è fuori discussione.

In tasca non hanno più un soldo e gli unici a fargli credito sono i trafficanti. L’ultima carta da giocare. In Turchia sin dalla guerra siriana è fiorita un’economia di guerra che mette allo stesso tavolo contrabbandieri e nuovi schiavisti. Chi non ha denaro per pagare il passeur si sdebiterà lavorando sotto un padrone turco che rifonderà il trafficante.

|

| Migranti e profughi fermati alle frontiere (Ansa)

Ottenere dati ufficiali è impossibile, ma diverse fonti locali sostengono che meno dell’1% dei siriani fuggiti in Turchia ha presentato domanda di lavoro nonostante sulla carta esista una norma che ne favorisca l’integrazione occupazionale. Succede perché «da una parte viene richiesto ai profughi un lasso di tempo minimo di sei mesi – spiegano gli attivisti di Meltin Pot – dal momento in cui viene ottenuto il documento d’identità turco a quello in cui è possibile iniziare a lavorare».

E nessun capofamiglia può permettersi di restare con le mani in mano per sei mesi, tenuto conto che la vita nei campi profughi, specie d’inverno, è al limite dell’umano. «Dall’altra perché i datori di lavoro, su cui grava l’onere di presentare la domanda per il lavoratore siriano che intendono assumere non hanno con tutta evidenza alcun interesse nel farlo». Mettere sotto contratto un fuggiasco vuol dire pagargli, in linea con la legge, almeno i minimi salariali, oltre all’assicurazione e la previdenza sociale. Inoltre la manodopera straniera non può superare la quota del 10% del totale dei dipendenti. Un limite valicabile solo dimostrando che nessun turco abbia risposto all’offerta di lavoro. I sistemi di controllo del lavoro illegale, specie nelle province lontane, sono pressoché inesistenti.

|

Intere famiglie che a piedi hanno attraversato valichi innevati e deserti rocciosi per arrivare in Turchia. La reazione dei turchi sul posto ha però sorpreso chi non conosce la generosità di un popolo che all’occorrenza sa moltiplicare i posti a tavola. Latte per i bambini, pasti caldi per gli adulti, coperte, vestiti. Una gara di solidarietà che le autorità osservano con un misto di tolleranza e agitazione. L’importante è che se ne vadano in fretta. A fare gli schiavi o a tentare la sorte più a Nord. A due anni dall’accordo, stima l’Acnur, la Turchia ospita oltre 3,5 milioni di rifugiati siriani, più di ogni altro Paese al mondo.

Solo a Istanbul, ce ne sono ufficialmente 540mila. In realtà molti di più, considerato che le autorità hanno sospeso la registrazione dei profughi 'nuovi residenti', forse temendo le ripercussioni politiche di una concentrazione tale da mettere in crisi l’immagine del governo di Erdogan. In una metropoli da quasi 20 milioni di abitanti, la presenza dei siriani non passa più inosservata quando dapprima interi isolati e poi interi quartieri sono diventati delle 'Little Siria'. Negozi, caffè, bancarelle di cianfrusaglia recano cartelli in arabo tanto nelle aree storiche come Fatih, a ridosso delle moschee più visitate, quanto a Basaksehir o Esenyurt, le periferie dove la città va tracimando sulla costa europea che si getta nel Mar di Marmara. Le frontiere terrestri, dunque, tornano ad essere la maggiore fonte di preoccupazione per il governo del presidente Erdogan.

Gli incidenti si ripetono ma le notizie vengono filtrate per non suscitare allarme. Secondo funzionari del ministero dell’Interno di Ankara, quasi 7mila migranti privi di documenti sono stati fermati e arrestati nel solo mese di marzo, 600 solo negli ultimi due giorni. Tra gli stranieri irregolari detenuti nel 2017, la maggior parte proveniva dal Pakistan (circa 15.000) seguiti dagli afghani (circa 12.000). Un aumento del 60 per cento rispetto al 2016.

Nello stesso periodo, precisano però dalla polizia, sono stati catturati 100 presunti trafficanti di esseri umani. «Dopo il completamento delle procedure di espulsione per i migranti illegali nelle nostre province, i rimpatri – spiega una nota nell’Interno – accelereranno e continueranno ancora nei prossimi giorni». La maggior parte, in realtà, verrà riportata alla frontiera iraniana dove avevano già ottenuto lo status di profughi. Un ping pong tra le frontiere che sta risollevando le casse dei contrabbandieri.

la Repubblica

Recentemente è apparso un libro bellissimo, Popolocrazia, di Ilvo Diamanti e Marc Lazar, che mi augurerei fosse letto dal numero più ampio di italiani, e in modo particolare di politici italiani, per la natura precisa e circostanziata delle analisi. La mia opinione è che il termine-concetto “ populismo” sia inappropriato alla materia che pretenderebbe di descrivere: e che perciò, usato a sproposito (non è certo il caso di Diamanti e Lazar), possa produrre qualche equivoco. Perché “inappropriato”? Perché il termine-concetto, da cui esso prende ovviamente origine, è a sua volta desueto e inappropriato alla materia da descrivere. In che senso? Nel senso che il “popolo” - non più in questo caso termine-concetto, ma realtà politico-sociale attivamente presente sul piano storico - sta uscendo di scena da diversi decenni. Dove accade questo? In tutte - io penso - le forme di democrazia rappresentativa esistenti e funzionanti nel mondo occidentale, ma soprattutto qui in Italia.

Quello che si costituisce è perciò un agglomerato confuso e oscillante, peraltro non contraddittorio, o meno contraddittorio che in passato, al proprio interno; quindi, in un certo senso, particolarmente coeso e uniforme, che risponde soltanto a quei messaggi che corrispondono di più ai suoi fondamentali modi di essere, e che consistono essenzialmente in un atteggiamento di esaltazione e gratificazione dei suoi fondamentali modi di essere. Il sociale diventa ipso facto l’ideale. La proposta politica e ideale (se tale si può definire) consiste essenzialmente nel garantire alla “massa” che si costituiranno le condizioni (monetarie, economiche, sociali e istituzionali) perché le sia consentito di restare, sostanzialmente, quello che è (la predicazione di Beppe Grillo e Matteo Salvini è da questo punto di vista anche retoricamente esemplare; il programma del Reddito di cittadinanza va risolutamente in questa direzione).

la Repubblica

La casistica degli infortuni sul lavoro ci regala un nuovo lugubre record: quello delle morti plurime. Tre morti il 20 marzo scorso nello scoppio di un locale a Catania. Due morti otto giorni dopo nel porto di Livorno per l’esplosione di un serbatoio. Altri due nel giorno di Pasqua a Treviglio per lo scoppio di un’autoclave. E ancora due morti proprio ieri a Crotone, travolti dal muro di contenimento in un cantiere edile: Giuseppe Greco, 51 anni, e Kiriac Dragos Petru, rumeno di 35 anni.

Balfour agreement la condanna a morte pronunciata da un gruppo di criminali, ciò che accade nella striscia di Gaza è ancora peggio. Con postilla

Nella Striscia di Gaza Israele mostra il peggio di sé. Questa affermazione non intende in nessun modo sminuire la ferocia, sia deliberata che accidentale, che caratterizza la sua politica verso gli altri palestinesi – in Israele e in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est. Né ridimensiona gli orrori dei suoi attacchi di rappresaglia (alias operazioni militari) in Cisgiordania prima del 1967 o le sue aggressioni a civili in Libano.

Tuttavia a Gaza Israele va oltre la sua abituale crudeltà. In particolare là spinge i soldati, i comandanti, i funzionari pubblici ed i civili a mostrare comportamenti e tratti del loro carattere che in ogni altro contesto verrebbero considerati sadici e criminali, o quanto meno non degni di una società avanzata.

C’è spazio solo per quattro riferimenti. I due massacri perpetrati dai soldati israeliani contro la popolazione di Gaza durante la guerra del Sinai del 1956 [l’aggressione di Fancia, Gran Bretagna ed Israele contro l’Egitto in seguito alla nazionalizzazione del Canale di Suez, ndt.] sono sfuggiti alle nostre coscienze come se non fossero mai accaduti, nonostante i fatti documentati.

Secondo un rapporto del capo dell’UNRWA [agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ndt.] consegnato alle Nazioni Unite nel gennaio 1957, il 3 novembre [1956], durante la conquista di Khan Yunis (e nel corso di un’operazione volta a requisire armi e a radunare centinaia di uomini per scoprire soldati egiziani e combattenti palestinesi) i soldati israeliani uccisero 275 palestinesi – 140 rifugiati e 135 abitanti del luogo. Il 12 novembre (dopo la fine degli scontri) i soldati israeliani a Rafah uccisero 103 rifugiati, sette abitanti del luogo ed un egiziano.

I ricordi dei sopravvissuti sono stati documentati in una grafic novel dal giornalista e ricercatore Joe Sacco: corpi disseminati nelle strade, gente messa contro un muro ed uccisa, persone in fuga con le mani alzate mentre i soldati dietro di loro puntavano li tenevano sotto tiro con i fucili, teste che esplodevano. Nel 1982 il giornalista Mark Gefen, del quotidiano in ebraico ormai chiuso Al Hamishmar, ricordò il suo servizio militare nel 1956, comprese quelle teste colpite e quei corpi disseminati a Khan Yunis (Haaretz edizione in ebraico, 5 febbraio 2010).

Pochi mesi dopo l’occupazione della Striscia di Gaza nel 1967, il ricercatore indipendente Yizhar Be’er scrisse: “Abbiamo fatto passi concreti per sfoltire la popolazione di Gaza. Nel febbraio 1968 il primo ministro [israeliano] Levi Eshkol ha deciso di nominare Ada Sereni a capo del progetto di emigrazione. Il suo compito consiste nel reperire Paesi di destinazione ed incoraggiare la gente ad andarvi, senza che fosse evidente il coinvolgimento del governo israeliano.”

“Sereni è stata scelta per l’incarico per i suoi rapporti con l’Italia e la sua esperienza nell’organizzare la ha’ apala dei sopravvissuti all’Olocausto dopo la seconda guerra mondiale”, ha aggiunto, usando il termine che si riferiva all’immigrazione clandestina verso il futuro Stato di Israele durante il mandato britannico.

“In uno dei loro incontri, Eshkol ha chiesto preoccupato a Sereni: "Quanti arabi hai già mandato via?’“, scrisse Be’er. Sereni disse ad Eshkol che vi erano 40.000 famiglie di rifugiati a Gaza. “‘Se voi stanziate 1.000 sterline per ogni famiglia sarà possibile risolvere il problema. Siete d’accordo a risolvere il problema di Gaza con quattro milioni di sterline?’ chiese lei, e si rispose da sola: ‘Secondo me è un prezzo molto ragionevole’” (sito web “Parot Kedoshot”, 26 giugno 2017).

Nel 1991 Israele iniziò ad imprigionare di fatto tutti gli abitanti di Gaza. Nel settembre 2007 il governo di Ehud Olmert decise un blocco totale, che includeva limitazioni all’importazione di alimenti e materie prime e il divieto di esportazione.

I funzionari dell’ufficio del Coordinatore delle Attività di Governo nei Territori [ente israeliano che governa nei territori occupati, ndt.], coadiuvati dal ministero della Sanità, calcolarono la quantità di calorie quotidiane necessarie perché i prigionieri del più grande carcere al mondo non raggiungessero la linea rossa della malnutrizione. I carcerieri – cioè i funzionari pubblici e gli ufficiali dell’esercito – consideravano le proprie azioni come un gesto umanitario.

Negli attacchi a Gaza a partire dal 2008, i criteri israeliani per uccidere in modo lecito e proporzionato in base ai principi etici ebraici divennero più chiari. Un combattente della Jihad islamica che stesse dormendo è un obiettivo ammissibile. Le famiglie dei militanti di Hamas, compresi i bambini, meritavano anch’esse di essere uccise. Lo stesso valeva per i loro vicini. E anche per chiunque facesse bollire l’acqua su un fuoco all’aperto. E per chiunque suonasse nell’orchestra della polizia.

In altri termini, gli israeliani hanno gradualmente intrapreso un processo di immunizzazione dai riferimenti storici. Perciò non meraviglia il fatto che possano sinceramente giustificare il fuoco omicida su dimostranti disarmati e che i genitori siano orgogliosi dei loro figli soldati che hanno sparato alla schiena su manifestanti in fuga.

Il territorio della Palestina (che non era stata ancora colonizzata dalla Gran Bretagna ma era ancora parte dell'impero ottomano) al nuovo bellicoso stato di Israele, fu concesso grazie all'illegittimo accordo Balfour del 1917. Quel regalo di roba altrui fu il prezzo che Gran Bretagna, Francia e Germania pagarono ai magnati di Wall Street per ottenere che gli Usa partecipassero alla guerra contro la Russia. Si può affermare che da quell'episodio nacquero due eventi che insanguinano ancora il mondo: l'aggressione a parte di Israele ai palestinesi e il conflitto mondiale tra civiltà giudaico-cristiana e civiltà islamica.

il manifesto,

Se ne sono accorte le organizzazioni che da quasi tre decenni sorvegliano l’attuazione della legge 185 sul rilascio delle licenze di esportazioni di armamenti: Amnesty international, Oxfam, Rete della Pace, Rete per il Disarmo, Movimento dei focolari e Fondazione Finanza Etica.

Hanno scoperto che il ministro plenipotenziario Francesco Azzarello, direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama) soltanto tre giorni fa, come una sorpresa da uovo di Pasqua, ha rilasciato una intervista all’agenzia Ansa fornendo anticipazioni “pesanti” sulle vendite di armi all’estero nell’anno appena trascorso.

Anticipazioni ancorate a «una serie di considerazioni anche di tipo politico prima dell’invio al Parlamento della relazione prevista dalla legge 185», denunciano le associazioni pacifiste, che parlano di «grave sgarbo istituzionale».

I dati diffusi con questa curiosa anteprima parlano chiaro: le autorizzazioni all’export armiero per il 2017 ammontano a 10, 3 miliardi di euro, quindi si attestano per il secondo anno di fila sopra la soglia dei 10 miliardi, anche se il dato complessivo, pari a 14,9 miliardi di commesse autorizzate è in calo del 31% sul 2016. E il bilancio dell’anno scorso resta, per esplicita e soddisfatta sottolineatura del ministro Azzarello “il secondo valore più alto di sempre”. Ciò che ha fatto la differenza due anni fa è stata la grossa partita dei 28 Eurofighter venduti al Kuwait per 7,3 miliardi ma la componente di export direzionata verso i Paesi del Golfo, e quindi verso i sanguinosi conflitti mediorientali, continuano a costituire la fetta più grossa della torta. Nel 2017 c’è infatti da considerare la partita del valore di 3,8 miliardi per navi e missili venduti al Qatar.

Quanto alle bombe sfornate dagli stabilimenti sardi della Rwm Italia , per essere utilizzate – come ha denunciato anche l’Onu – dall’Arabia saudita nella strage di civili in Yemen, nell’anno appena trascorso e probabilmente proprio per merito delle denunce delle associazioni pacifiste e delle organizzazioni internazionali, le licenze sono passate da 486 milioni del 2016 a 68 milioni del 2017.

Nel frattempo il tradizionale mercato di sbocco delle industrie armiere italiane, in primis Leonardo-Finmeccanica e Fincantierima anche tutta una serie di aziende medio-piccole, cresciute di numero da 124 a 136 in un solo anno, che spesso producono in joint venture con imprese straniere in modo da aggirare leggi e limitazioni – cioè il mercato costituito dagli altri paesi della Ue e Nato – ha recentemente subito una contrazione. Ma a ben vedere si tratta di una impasse temporanea, destinata a essere soppiantata da un trend d’incremento.

L’avvisaglia viene proprio in queste ore dal Cile, dove – al salone International Air & Space Fair ancora in corso Leonardo ha appena siglato un contratto con il ministero della Difesa britannico per la fornitura di una suite di protezione elettronica per ammodernare la flotta di elicotteri da combattimento, una cinquantina in tutto, Apache della Raf.

L0orizzonte della Brexit non frena affatto la compartecipazione tecnologica tra Leonardo, Thales, Bae Systems e la statunitense Boing per quanto riguarda radar, sensori e apparecchiatura da guerra. Al contrario l’Europa, che già oggi è la seconda potenza al mondo per spesa in armamenti, nel prossimo futuro si riarmerà sempre di più.

Come denuncia un report del sito Sbilanciamoci.info con il nuovo strumento di cooperazione rafforzata per la creazione di una difesa comune europea – Permanent structure cooperation, in sigla PeSCo – è lecito prevedere, invece che un risparmio per la razionalizzazione dei costi degli eserciti nazionali, in realtà una esplosione delle spese per sistemi d’arma iper tecnologici.

Da quanto il PeSco è stato varato da 25 paesi Ue, in sordina, nel dicembre 2017 la spesa dei paesi europei per le armi è già aumentata e a partire dal 2020 si prevede uno stanziamento di 5,5 miliardi tra fondi europei e nazionali destinati all’acquisto di sistemi di difesa e per la ricerca, con la possibilità che questi soldi vengano anche svincolati dal conteggio dei deficit di spesa pubblica.

In Italia il business bellicoo a detta dello stesso Azzarello, rappresenta lo 0,9% del Pil e dà lavoro, incluso l’indotto, ad appena 150 mila persone.

Ed è bene ricordare che, a fronte di tutti questi miliardi spesi, il moltiplicatore della spesa militare – come ricorda il centro studi Rosa Luxemburg , è assai più basso di quello di servizi pubblici e manutenzione del territorio e beni comuni.

Sbilanciamoci,

Quanto costano i respingimenti dei migranti? In 15 anni almeno 17 miliardi. Mentre droni e satelliti militari drenano risorse per l’innovazione civile. Lo scopo: la forza lavoro deve filtrare attraverso le frontiere in condizioni di bisogno e precarietà. E la difesa comune europea (PeSco) darà impulso ad un ulteriore riarmo bellico.

A Bruxelles, e tra i governi liberali e conservatori da Parigi a Berlino, va di moda attaccare chi parla esplicitamente di muri e esibisce la propria forza. Nel frattempo l’Europa, che è la seconda potenza al mondo per spesa in armamenti, avvia un grande piano di investimenti nel settore bellico e finanzia la Turchia, che ha appena costruito un muro lungo il suo confine con la Siria per difendersi meglio dai profughi che contribuisce a creare. Oltre ai 3 miliardi appena consegnati dall’Europa a Erdogan al fine di esternalizzare le frontiere e rendere invisibile[1 ]la violenza necessaria a tal scopo, l’Europa finanzia anche le tecnologie e le armi di cui la Turchia ha bisogno per i suoi obiettivi di potenza regionale.

L’attuale gestione delle frontiere interne ed esterne, rispondendo al paradigma neoliberale del migration management, necessita di un forte dispiegamento di risorse in quello che potrebbe esser definito il “business della xenofobia” fatto di droni, satelliti, videocamere, recinzioni, filo spinato e agenzie di sorveglianza. Secondo il report Money Trails, in quindici anni sono stati spesi 11,3 miliardi di euro per deportare i migranti nei paesi d’origine, circa 1 miliardo per le agenzie europee come Frontex e Eurosur, 230 milioni nella ricerca e 77 milioni per le fortificazioni. La forza lavoro deve filtrare attraverso le frontiere e, affinché chi riesce a superarle sia in condizioni di bisogno e precarietà, il loro attraversamento va reso difficile e rischioso. Nella fortezza Europa, allo stesso scopo si spendono più risorse per il respingimento che per l’accoglienza. Le migrazioni, oltre che scaturire dalle dinamiche dell’economia globalizzata, dipendono dal collasso dell’ordine internazionale, scosso da guerre, dittature, crisi climatiche e crescenti disuguaglianze.

Davanti all’insicurezza globale del neoliberismo, l’Unione Europea per affrontare questi “fattori di instabilità”, nel 2016 ha deciso di adottare una nuova politica estera, la UE Global Strategy (EUGS), al cui interno spicca il progetto di costruire una difesa comune europea. Nonostante l’analisi retrostante la strategia lasciasse spazio ad alcune positive possibilità politiche, di fatto l’Unione Europea riproduce il paradigma “realista” della difesa, costituendo un modello militaresco e nazionalista che replica i tradizionali meccanismi statali di potenza su scala più ampia.

Primo passo in tal senso è PeSCo (Permanent Structured Cooperation), l’iniziativa di cooperazione rafforzata approvata da 25 paesi membri nel dicembre 2017 all’interno del Consiglio Europeo. Coerentemente con la sostituzione della sicurezza sociale con la sicurezza poliziesca e militare, PeSCo, nei documenti di presentazione, è spacciata come la risposta alla crescente domanda di sicurezza. Oltre all’autonomizzazione della politica di difesa rispetto agli umori di Trump e dopo Brexit, tra gli obiettivi di PeSCo c’è il risparmio ottenibile con la cooperazione tra forze militari di diversi paesi e la razionalizzazione dei costi degli eserciti nazionali, valutato tra i 25 e 100 miliardi di euro. Allo stesso tempo, però, nell’ultimo anno la spesa è aumentata del 3,7%, e con PeSCo si stabilisce che ogni paese debba incrementare ulteriormente la spesa bellica, come indicato dalla NATO e da Trump. In realtà, con la scusa del risparmio, si finirà per spendere di più.

PeSCo e il Fondo Europeo per la Difesa: politica industriale, profitti e lobby

Mentre l’anemica crescita europea continua a ricordarci che l’austerity ci ha fatto perdere irrimediabilmente un decennio, dal 2020 dovrebbero esser spesi 5,5 miliardi di fondi europei e nazionali l’anno per acquisti di armi e nella ricerca bellica. Con PeSCo, i paesi dell’Unione si sono detti pronti a collaborare prevalentemente in tre ambiti: gli investimenti nella difesa, lo sviluppo di nuove capacità e la preparazione all’intervento congiunto nelle operazioni militari.

A tal fine, PeSCo si è dotata due strumenti: la Revisione coordinata annuale della Difesa (CARD), che serve a monitorare e valutare l’efficienza delle spese militari nazionali, e il Fondo Europeo per la Difesa, che dovrebbe promuovere investimenti nella ricerca e nella produzione bellica. Il Fondo Europeo per la Difesa sarà dedicato alla ricerca, con il Preparatory Action on Defence Research (PADR) e alla razionalizzazione della spesa e allo sviluppo di nuove tecnologie, con il Programma Europeo di Sviluppo Industriale nel settore della Difesa (EDIDP, European Defence Industrial Development Plan).

La prima riunione dei ministri della Difesa in formato PeSCo sulla programmazione dei progetti futuri è avvenuta il 6 marzo di quest’anno[2], ma l’ultimo atto del processo verso la difesa comune è stata l’approvazione del Parlamento Europeo del Regolamento dell’EDIDP. Contro hanno votato la sinistra radicale europea e i verdi, con l’ astensione della vicepresidente della commissione competente – la ITRE, Industry, Research and Energy – Patrizia Toia dei Socialisti e Democratici europei. Ma anche se nell’Europarlamento alcune forze politiche provano a bloccare e far divergere il progetto bellico europeo, la lobby industriale militare, nella stessa istituzione, può comunque contare su un ottimo referente. Infatti, l’anno scorso, l’elezione a presidente dell’Europarlamento di Antonio Tajani, già Commissario Europeo all’Industria assai gradito al mondo imprenditoriale e militare, ha contribuito a rilanciare il progetto di difesa europeo[3]. Del resto poi le imprese non necessitano più di tanto di queste entrature, perché possono direttamente influenzare le decisioni di investimento all’interno dei Group of Personalities, consessi ove, oltre a militari, politici e ricercatori, trovano spazio varie imprese belliche europee, come Thales, Airbus e Leonardo (ex Finmeccanica) [4].

Lo stesso sistema – per lo più con le stesse aziende – funziona anche nell’industria del controllo delle frontiere e dei respingimenti dei migranti, cuore [5] del regime delle frontiere europeo. Governi, funzionari e imprese del settore – aiutati dai media – alimentano la psicosi dell’invasione individuando come priorità politica l’espulsione dei migranti e la difesa dei confini. Di fatto, in assenza di una politica industriale europea,l’industria militare e della sicurezza crea la propria domanda e si garantisce i propri flussi di finanziamento: il Fondo europeo per la Difesa sembra esser una declinazione dello stato innovatore di Mariana Mazzucato circoscritto alla sola industria bellica e della sicurezza. E, come se non bastasse, i diritti intellettuali di proprietà resteranno alle aziende coinvolte. Nonostante il finanziamento della spesa per ricerca e sviluppo ricada sulle tasche dei cittadini europei.

Anche la base normativa suggerisce la direzione del progetto PeSCo. Infatti, dato che l’articolo 41 del TUE vieta di usare fondi europei per la sicurezza e il settore militare, PeSCo si fonda, oltre che sugli articoli 42 e 46 del TUE, sull’articolo 173 TFUE sulla competitività dell’industria. Infine, mentre le attuali regole fiscali europee prevedono che gli investimenti pubblici siano conteggiati nel deficit, l’unica deroga che le istituzioni comunitarie sembrano disposte a fornire è sul piano dell’industria militare, con lo scorporo dal disavanzo della spesa pubblica (la c.d. golden rule) per la difesa.

Insomma, ciò che è assolutamente vietato per gli investimenti volti a favorire il benessere della popolazione residente in Europa, vale per rilanciare i profitti di pochi e per aumentare l’insicurezza e la violenza globale (si pensi, da ultimo, alla vendita di armi italiane all’Arabia Saudita usate per compiere stragi in Yemen).

Spesa militare, stato europeo e democrazia

“L’obiettivo è di trasformare la collaborazione politico-militare in un volano economico-industriale” scrivono Beda Romano e Carlo Marroni sul Sole 24 Ore [6]. Per quanto Macron tenti di inserire la difesa comune nel rilancio dello spirito europeista, è difficile negare che i passi verso uno stato europeo, dotato oltre che di una moneta comune di un esercito, sono indirizzati anzitutto verso il potenziamento del complesso industriale-militare e degli attuali equilibri di potere. Altrettanto difficile è che PeSCo possa effettivamente permettere di raggiungere una maggiore integrazione dell’Unione Europea.

In effetti, per come PeSCo è strutturata – secondo l’IMI (Informationsstelle Militarisierung centre), centro studi vicino al partito Die Linke – a rafforzarsi saranno i paesi che già dominano la politica dell’Unione. L’obiettivo è un altro: rilanciare la spesa militare. Spesa che, oltre a distorcere il cambiamento tecnologico, sottrae risorse alla spesa pubblica orientata sui bisogni della società e alimenta la corsa agli armamenti favorendo l’instabilità internazionale. Come è facile immaginare, questo tipo di spesa genera distruzioni, devastazioni e inquinamento – a cui bisogna poi far fronte sostenendo notevoli costi di soccorso e di ricostruzione.

Da un punto di vista economico, per Roland Kulke della Rosa Luxemburg Stiftung, l’iniziativa non è spiegabile neanche con il consueto ricorso al keynesismo militare. Infatti, il moltiplicatore della spesa militare è più basso di quello per servizi pubblici come trasporti, sanità o educazione. Inoltre, in assenza di una coerente politica estera comune, e di una riforma della governance europea che ne colmi le lacune, un esercito europeo potrebbe diventare un pericolo: “La distinzione più importante tra un esercito e una banda di ladri è che un esercito è controllato politicamente”, scrivono gli attivisti Bram Vranken (Vredesactie) e Laëtitia Sédou (European Network Against Arms Trade) [7].

È probabile che il prossimo bilancio europeo per il periodo 2021-2027 salga almeno all’1,2% del PIL dall’1% attuale (circa 1.000 miliardi). Invece di istituire un modello di sicurezza improntato alla human security, fondato su giustizia sociale e mediazione politica, e di finanziare la transizione dall’attuale, insostenibile, sistema ad un’economia più giusta [8], molte delle risorse del budget europeo andranno a nutrire il complesso militare industriale, celando il trasferimento di ricchezza pubblica con la retorica dell’integrazione europea. Contro l’attuale configurazione neoliberale europea e la sua finta alternativa nazionalista e xenofoba, la battaglia contro la militarizzazione della sicurezza e dei confini e per la riconversione della produzione di armi ad attività civili[9] diventa quindi un terreno cruciale per costruire un’Europa diversa.

Internazionale, 6 giugno 2018. La storia della strage tentata dal nazifascista di Macerata (Ancona, Italy) Luca Traini, furioso per la presenza di persone dalla pelle più scura della sua. Profili delle vittime innocenti

Macerata, una tranquilla cittadina delle Marche, non trova pace da quando è finita sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. “Macerata come l’Alabama, Macerata come il Bronx”. In città fino a pochi giorni prima si discuteva al massimo della pedonalizzazione del centro cittadino, poi è arrivato il fantasma di Pamela Mastropietro a turbare le notti della provincia.

Il corpo della ragazza di 18 anni, tossicodipendente, è stato ritrovato nelle campagne di Pollenza, era stato fatto a pezzi e nascosto in due valige. Per la morte di Mastropietro è stato arrestato lo spacciatore Innocent Oseghale. Ma gli investigatori non sono riusciti a chiarire le circostanze dell’omicidio, nella prima fase non riuscivano a stabilire se la ragazza era morta di overdose o era stata uccisa. Hanno fermato tre nigeriani. Dopo due mesi un’indagine della scientifica ne ha scagionati due. Secondo la polizia, non erano presenti nella casa di via Spalato dove è avvenuto l’omicidio.

Nonostante la confusione delle informazioni sulla morte di Mastropietro, Luca Traini, un neonazista di Tolentino, candidato della Lega alle amministrative del giugno del 2017 a Corridonia, ha deciso che i responsabili della morte di Mastopietro erano i nigeriani di Macerata e che i neri in generale sono un problema per la città. Per questo, a quattro giorni dal ritrovamento del corpo, ha preso la sua pistola Glock e la sua Alfa nera e si è messo a girare per Macerata sparando ai neri. Ha aperto il fuoco in dieci punti della città, esplodendo in tutto trenta proiettili e colpendo almeno sei persone. I feriti non avevano mai incontrato l’aggressore prima che alzasse la pistola contro di loro.

Sogni ricorrenti

Festus Omagbon ha 33 anni ed è originario di Benin City, in Nigeria. Il 3 febbraio camminava da solo con il cappuccio della giacca a vento sulla testa, perché aveva freddo. Traini, che arrivava alle sue spalle, ha fatto inversione e ha fermato la macchina. Voleva controllare che fosse un nero. Omagbon ha visto abbassarsi il finestrino. Un uomo calvo con un pizzetto sul mento lo ha guardato con gli occhi sbarrati. Ha alzato la pistola e ha sparato.

Ha un sorriso aperto Omagbon, mentre è seduto davanti a una scrivania nell’ufficio del Gruppo umana solidarietà (Gus), l’organizzazione che gestisce l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati a Macerata. Vive in un appartamento con otto persone a Servigliano, un paesino di mattoni rosa nella valle del fiume Tenna, con le colline che disegnano un paesaggio dolce sullo sfondo. Il foro del proiettile sull’avambraccio destro non si è ancora rimarginato e un tutore nero sostiene l’arto ancora debilitato. Omagbon non sa per quanto tempo dovrà tenerlo.

Le ferite si stanno rimarginando, ma nella sua mente rimane un interrogativo: non riesce a capire perché Traini gli abbia sparato. Prima di questa aggressione, non ha mai avvertito ostilità nei suoi confronti. “A volte al supermercato se mi mancano i soldi per comprare qualcosa, capita che qualcuno mi aiuti. Ho sempre incontrato persone gentili. Mai un insulto o una parola fuori posto”, racconta.

Alla sua famiglia in Nigeria non ha il coraggio di raccontare cosa è successo

Omagbon ha ottenuto la protezione umanitaria e ha tutti i documenti in regola. Sarebbe dovuto uscire dall’accoglienza a marzo, ma dopo l’attentato gli operatori hanno chiesto di prolungare la permanenza per aiutarlo anche dal punto di vista sanitario. Vorrebbe fare l’autista di taxi o di autobus, ma sta facendo fatica a imparare l’italiano e a prendere la patente di guida. Si applica molto, dicono gli operatori. Di notte sogna ancora il volto fermo di Traini mentre alza la Glock e spara.

Non si aspettava un’aggressione del genere e ora ha paura di camminare per le vie del paese, a ogni rumore sobbalza. La mattina del 3 febbraio era uscito di casa alle sei, a Servigliano, e aveva preso un autobus per Macerata: voleva comprare un po’ di ingredienti speciali in un supermercato gestito da un pachistano, per cucinare piatti tipici nigeriani.

Aveva sonnecchiato sull’autobus fino all’arrivo in città poi al capolinea era sceso e a piedi stava raggiungendo il centro cittadino, quando da un’auto nera è stato esploso il proiettile che l’ha gettato a terra. Va spesso in chiesa, pregare lo fa sentire bene, lo tranquillizza. È convinto di essere ancora vivo per una grazia ricevuta dal cielo. Alla sua famiglia in Nigeria non ha il coraggio di raccontare cosa è successo.

Morirò giovane

Anche Wilson Kofi, un altro dei sei feriti, all’inizio non ha raccontato ai suoi genitori in Ghana che ha rischiato di morire. “Nel mio paese se qualcuno ti spara significa che fai parte della malavita, hai commesso qualche reato. Non è possibile che ti sparino per strada se non sei un criminale”, afferma. Così ancora cerca di spiegare ai genitori che a tentare di ucciderlo è stato un neonazista che leggeva il Mein Kampf di Adolf Hitler, uno che ce l’ha con i neri perché li ritiene inferiori.

Kofi ha ventun anni, non ha studiato oltre le elementari. Vorrebbe fare il muratore o il manovale, mestieri che ha già fatto in Ghana e in Libia, ma il proiettile che l’ha colpito alla spalla ha danneggiato l’articolazione. “È difficile ora pensare a un futuro per me”, afferma, mentre osserva le persone che passano davanti alla finestra dell’appartamento al piano terra in cui abita con altri ragazzi. Indossa un giubbotto di pelle verde e sembra spaesato. “Mi dovrò inventare un nuovo lavoro, magari riparare gli elettrodomestici”.

Da nove mesi abita a Macerata e il 3 febbraio era uscito di casa con il suo amico Eric per andare in centro. Mentre camminava ha sentito degli spari, Eric ha cominciato a gridare e a correre. Kofi invece è rimasto come bloccato. Non riusciva più a muovere le gambe. Ha sentito gli spari, poi un colpo, ha sentito il suo amico gridare e lo ha visto allontanarsi. Il proiettile gli è entrato nella spalla, ha visto il sangue sgorgare: “C’era sangue ovunque, ma io non ho sentito dolore”.

È caduto a terra e ha perso i sensi: “Sentivo le voci intorno a me, sentivo i passi, la confusione”. In particolare ricorda la voce di una ragazza che gli ha preso la mano e gli è stata vicino. Qualcuno ha fotografato questa ragazza bionda, che lo ha rassicurato fino a quando sono arrivati i medici: “Non ti preoccupare, sta arrivando l’ambulanza”, diceva. Ora Wilson vorrebbe trovarla per dirle grazie e a tutti i giornalisti che incontra chiede di diffondere la foto per far sapere alla ragazza che le è molto grato e vorrebbe dirglielo di persona.

“Ho pensato che la mia vita sarebbe finita così, su quel marciapiede, quella mattina. Riuscivo solo a pregare, perché se stai per morire è inutile pensare ad altro, meglio parlare direttamente con dio”, racconta. Anche Wilson Kofi è molto religioso e ha capito quello che gli era successo solo una volta arrivato in ospedale. Nel pronto soccorso c’erano solo neri e qualcuno gli ha detto che un uomo si era messo a sparare contro i neri.

Il processo contro Luca Traini comincerà il 9 maggio: il ventottenne di Tolentino è accusato di strage, tentato omicidio e danneggiamento per odio razziale. Nel primo interrogatorio non si è pentito e al processo, secondo la stampa locale, la difesa potrebbe chiedere una perizia per dimostrare l’incapacità di intendere e di volere dell’aggressore.

Wilson Kofi non vuole assistere alle udienze, ha affidato la sua difesa a un avvocato. Non lo convince la storia raccontata da Traini, quella della vendetta per la morte di Pamela Mastropietro . “Se avesse voluto vendicarla avrebbe dovuto uccidere chi l’ha uccisa, non mettersi a sparare per strada. Siamo tutti neri, ma non siamo la stessa persona. Siamo tutti neri, ma veniamo da paesi diversi, siamo persone diverse”, afferma. Non vuole vederlo in faccia Traini, non vuole parlarci. Ora ha paura anche a uscire di casa, ha paura di morire giovane. “Nel mio paese se vieni attraversato da un proiettile come è successo a me, anche se sembri guarito, poi muori lo stesso”, dice con uno sguardo ancora atterrito.

Tutti spacciatori?

A venti giorni dall’attacco razzista di Luca Traini, la sede del Gus di Macerata è stata presa di mira: il 26 febbraio in pieno giorno un uomo incappucciato ha lanciato pietre contro il portone di vetro dell’organizzazione, rompendolo. Qualche settimana dopo l’uomo è stato identificato dalla Digos e fermato: ha detto di aver agito per esasperazione, perché disoccupato. “La campagna di ostilità contro il Gus è cominciata ben prima dell’attacco di Traini contro i neri. È stato un crescendo negli ultimi due anni e in particolare negli ultimi mesi”, spiega Paolo Bernabucci, presidente nazionale del Gus.

“Tutto è cominciato con l’inchiesta Mafia capitale che ha scoperchiato interessi mafiosi legati alla gestione dei migranti. Da quel momento tutte le organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo in Italia sono state accusate di voler fare profitto coi profughi”, aggiunge Bernabucci. Ma questa è “diventata una giustificazione per molti razzisti”. Si sente spesso dire “non sono razzista, ma sono contro il business degli immigrati”. Il Gus opera a Macerata dal 2004 e oggi ospita 110 rifugiati nel servizio Sprar e 80 richiedenti asilo nei Cas.

“Sempre più spesso i maceratesi gridano all’invasione, anche se i richiedenti asilo in città sono meno dell’un per cento della popolazione”, aggiunge Bernabucci che difende il modello diffuso di accoglienza scelto dal Gus, quello che rifiuta la logica dei grandi centri di accoglienza e preferisce la sistemazione in appartamento. “A Macerata abbiamo sempre avuto tassi di inserimento lavorativo dei richiedenti asilo (33 per cento nel 2017) superiori alla media nazionale, molti trovano un impiego nelle aziende della provincia, ma la percezione del fenomeno migratorio sta cambiando radicalmente e i sentimenti di ostilità sono sempre più forti”.

Nel capoluogo marchigiano sono ospitati 360 richiedenti asilo, i due terzi di loro sono accolti da un Cas

Il Gus, come molte altre associazioni che si occupano di rifugiati e richiedenti asilo in Italia, è accusata di “fare business” con l’accoglienza, perché è una delle principali organizzazioni di questo tipo a Macerata e in Italia. “Quello che non viene mai detto però è che diamo lavoro a quattracento persone del posto e che i soldi che prendiamo dallo stato sono spesi per pagare i professionisti che lavorano per noi”, continua.

Il 28 febbraio la guardia di finanza ha aperto un fascicolo sull’organizzazione accusata di non aver versato l’iva per le prestazioni pagate. Bernabucci si difende dicendo di “aver seguito le regole fiscali a cui è soggetto il settore. Non versiamo l’iva perché a nostra volta non la incassiamo. Non siamo un ente commerciale. Se dovessimo pagarla noi, tutti gli altri che lavorano nel nostro ambito dovrebbero farlo”.

Nel capoluogo marchigiano sono ospitati 360 richiedenti asilo, per due terzi accolti da un Centro di accoglienza straordinaria (Cas). Il loro arrivo in città è stabilito dal prefetto e dal ministero dell’interno, perché i comuni della zona non assicurano abbastanza posti nei centri di accoglienza ordinaria (Sprar). Secondo l’ultimo rapporto Sprar, solo il 46 per cento dei comuni marchigiani partecipa all’accoglienza di richiedenti asilo.

Dopo l’attacco di Traini, il sindaco di Macerata Romano Carancini ha chiesto al ministero dell’interno di chiudere i progetti Cas e di lasciare aperti solo gli Sprar, rispettando la cosiddetta clausola di salvaguardia che stabilisce che i comuni che aderiscono allo Sprar ospitino due richiedenti asilo ogni mille abitanti. Il Gus è stato criticato anche perché Innocent Oseghale è stato ospitato da uno dei suoi progetti, prima di essere mandato via per cattiva condotta. “Ci siamo dovuti difendere dall’accusa di ospitare degli spacciatori, come se tutti i richiedenti asilo fossero spacciatori”, afferma un operatore. “Il livello di ostilità è davvero allarmante”.

Macerata come l’Alabama

A piazza della Libertà gruppi di universitari si ritrovano la sera sotto ai portici del palazzo municipale di mattoncini, qualcuno è appena uscito dal teatro Rossi. Sulla facciata neoclassica del comune una targa di marmo ricorda i caduti maceratesi della battaglia di Dogali: una delle pagine più dolorose del colonialismo italiano nel Corno d’Africa. Per Stefania Animento, una giovane sociologa maceratese che da qualche anno si è trasferita a Berlino, Macerata è diventata come Marte: si sente un’aliena a parlare con i suoi concittadini. Le capita spesso di sentire qualcuno che dice: “Luca Traini ha sbagliato ma…”, oppure: “Poteva andare peggio, qualcuno avrebbe potuto farsi male”.

È stata propria una frase come questa, pronunciata da un maceratese in tv durante un’intervista, a farla saltare sulla sedia e a spingerla a prendere il primo aereo per tornare a casa all’indomani dell’attentato. “Di solito quando dico ai miei amici stranieri che sono di Macerata, tutti mi guardano con sconcerto, nessuno sa nemmeno dove si trovi. Mi chiedono se è in Toscana”, racconta. Ma in poche ore a febbraio tutto il mondo ha scoperto le coordinate geografiche di casa sua.

“Macerata sul Guardian, Macerata sui siti di mezzo mondo: Macerata era la città di Traini, Macerata casa mia, sembrava diventata improvvisamente l’Alabama”, racconta Animento. Appena arrivata a casa, ha trovato che a piazza della Libertà si erano radunati i militanti di CasaPound, arrivati per partecipare a una manifestazione di solidarietà con Luca Traini. “Una presenza nuova e inaspettata”, dice la sociologa, che ora fa parte del gruppo Macerata antifascista.

Subito dopo l’attacco si è parlato molto di emergenza fascismo nelle Marche, in realtà in città da dicembre si era formato il gruppo Macerata antifascista per contrastare il ritorno di atteggiamenti xenofobi alimentati soprattutto dal gruppo Macerata ai maceratesi, legato a Forza Nuova e attivo in città dal 2015.

Nel 2013 davanti alla sede del Partito democratico di via Spalato (la stessa presa di mira da Traini il 3 febbraio) era apparsa una scritta: “Kyenge torna in Congo”. L’ex ministra dell’integrazione Cécile Kyenge, dopo la tentata strage, partecipando alla manifestazione antirazzista, aveva commentato: “Il gesto di Luca Traini non è venuto fuori dal nulla”. Infatti dal 2015 proprio nella città marchigiana Kyenge si è costituita parte civile in un processo contro un dirigente locale di Forza nuova, Tommaso Golini, fondatore di Macerata ai maceratesi e accusato di propaganda razzista per la scritta contro l’ex ministra.

“Ci siamo resi conto che stavano aumentando i segnali d’insofferenza verso i migranti, tra l’altro il comune aveva assegnato una sala a Macerata ai maceratesi. Allora abbiamo deciso di organizzarci, ben prima dell’attacco di Traini”, spiegano Giulia Sacchetti della Palestra popolare e Cecilia Trisciani di Macerata antifascista. “In passato Macerata ai maceratesi aveva organizzato qualche picchetto, ma sembravano veramente poche persone. Per questo prima del dicembre 2017 non ci eravamo preoccupati”, afferma Trisciani. “Poi abbiamo capito che il loro discorso stava facendo presa tra la gente, stava entrando nei discorsi al bar”.

Per Trisciani la cosa più allarmante è la cosiddetta zona grigia: “C’era sgomento e vergogna per il gesto di Traini, un ragazzo incontrato mille volte per strada o al bar, che aveva cominciato ad andare in palestra e a frequentare l’estrema destra. Ma anche un senso d’indignazione e spavento per le molte affermazioni di solidarietà dei maceratesi verso Traini che venivano condivise soprattuto sulla pagina Facebook Sei di Macerata se…”.

Stefania Animento ha provato a esaminare la situazione da sociologa: “Osservando i dati sulla disoccupazione, sulla partecipazione al mercato del lavoro, sul benessere economico, sull’istruzione e soprattutto concentrandosi sulle serie storiche e sul rapporto dei dati regionali rispetto a quelli nazionali, emerge che le Marche sono nella media italiana”, afferma. Lo stesso discorso vale per l’immigrazione: “Con circa il 9 per cento di popolazione immigrata, le Marche e la città di Macerata coincidono quasi perfettamente con i dati nazionali”. Questa “medietà” della città, rappresentata come tranquilla, benestante e operosa, non ha aiutato però a percepire i cambiamenti traumatici avvenuti negli ultimi anni, che hanno continuato a ribollire sotto traccia.

I ragazzi e le ragazze che chiedono qualche spicciolo davanti al supermercato danno fastidio

Il crac della Banca delle Marche avvenuto nel marzo 2016 ha volatilizzato 1,2 miliardi di euro trascinando sul lastrico molti risparmiatori, i terremoti dell’estate e dell’autunno del 2016 hanno portato un senso di terrore e precarietà nella vita di molte famiglie della zona, la ricostruzione si è fatta attendere e i danni per le attività produttive sono state ingenti. L’onda lunga della crisi economica del 2008, infine, ha avuto come conseguenza la chiusura di decine di fabbriche, la delocalizzazione delle imprese locali e la precarizzazione dei contratti di molti lavoratori.

Questi cambiamenti sono tornati a galla con il trauma dell’omicidio di Pamela Mastropietro e poi con l’attentato di Traini. “Nessuno è sceso in piazza per il crac della Banca delle Marche, ma tutti si sono sentiti minacciati dalla morte di Mastropietro”, spiega Animento. I neri, gli immigrati rappresentano in questo momento le paure profonde dei maceratesi: “I ragazzi e le ragazze che chiedono qualche spicciolo davanti al supermercato danno fastidio. La piccola e media borghesia, il ceto medio marchigiano, quello con tassi di propensione al risparmio più alti della media italiana, nonostante il benessere ha paura di perdere tutto, perché non ha più la prospettiva di una crescita”.

“Chi è di estrazione sociale più bassa, chi non ha studiato e ha fatto l’operaio per una vita intera e ha faticato e risparmiato, secondo il costume locale, per mettere da parte i soldi per comprare il suv o l’appartamento ai figli non sopporta quelle mani tese e quei ‘ciao capo’ davanti al supermercato. Suonano come una presa in giro, la scoperta che anni e anni di lavoro, in fondo, non hanno fatto sparire la paura di non arrivare a fine mese e non hanno regalato il privilegio di fregarsene di come va il mondo”, conclude Animento. In questo modo prova a spiegare, almeno in parte, il successo della Lega, che il 5 marzo a Macerata ha preso il 20 per cento dei consensi, passando dai 153 voti nel 2013 ai 4.575 voti nel 2018.

Il corpo spezzato di una donna

“Per molto tempo non sono riuscita a dormire dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro”, racconta Federica Nardi, una giornalista che scrive per il giornale online Cronache maceratesi ed è dottoranda di ricerca all’università di Macerata. Per Nardi finché non si farà chiarezza sulla morte atroce di Mastropietro, ma anche sulle notizie false e sui pregiudizi seguiti all’omicidio, Macerata non troverà pace.

“Molti hanno creduto ai riti vudù, ai nigeriani che hanno mangiato il cuore della ragazza, anche se questa notizia è stata molte volte smentita dalla procura”, racconta Nardi. Qualcuno, come Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e altri politici locali, ha addirittura fatto campagna elettorale sulla storia del cuore sparito, un particolare agghiacciante che è stato sempre negato dagli investigatori, ma che ha avuto più diffusione delle notizie verificate sull’omicidio di Mastropietro. “Siamo stati sciacallati dai politici in campagna elettorale”, continua Nardi.

I giornali locali sono stati accusati di aver soffiato sul fuoco del razzismo, ma per la giornalista sono soprattutto i social network e i siti di notizie false ad aver approfittato dell’omicidio della ragazza per dare messaggi di un certo tipo. “In particolare la pagina Facebook Sei di Macerata se… ha cavalcato l’odio e la tensione, veicolando messaggi fortemente razzisti”, spiega.

Qualche anno fa Baleani è stata picchiata e gettata nel cassonetto sotto casa da suo marito

La provincia è soprattutto vicinanza. Vicinanza con le vittime, ma anche con i carnefici. “Luca Traini lo conoscevamo tutti, era uno di noi. E per questo alcuni si sono vergognati per quello che ha fatto, altri lo hanno giustificato”, spiega Nardi. La provincia è riconoscersi, conoscersi tutti fin da bambini: “Pensare che una ragazza è stata fatta a pezzi a poche strade da casa mia, in un quartiere della Macerata bene, non ci fa dormire sonni tranquilli”. Quando l’8 marzo le donne e le ragazze sono scese in piazza aderendo alla marcia di Non una di meno “Pamela Mastropietro è stata nei pensieri di molte di noi”, dice Nardi. “È chiaro che il suo corpo fatto a pezzi è stato usato per dire altro, come avviene spesso con il corpo delle donne”.

Non è stato certo il primo caso di violenza sulle donne avvenuto nella zona: al centro antiviolenza della città nel 2017 sono state registrate 41 denunce. E poi c’è il caso di Francesca Baleani, la moglie dell’ex direttore del teatro Rossi di Macerata, che nel 2006 sconvolse la cittadina: “Qualche anno fa Baleani è stata picchiata e gettata nel cassonetto sotto casa da suo marito, poi è stata soccorsa da un passante che ha sentito gli strepiti della donna ancora viva”, racconta Nardi.

Lo scorso anno Baleani, che in seguito alla sua esperienza si è impegnata contro la violenza sulle donne, ha ricevuto un premio a Parma per il suo operato e in quell’occasione non ha avuto parole tenere per Macerata e per i maceratesi, accusando la città in cui vive di non essere “capace di abbracciarla e di pronunciare il suo nome e la sua storia senza provare imbarazzo”.

Dopo la morte di Pamela Mastropietro e la tentata strage razzista di Luca Traini, la violenza è tornata al centro della discussione in una città che in tutti i modi prova a rimuoverla. Macerata deve fare i conti con almeno quattro fantasmi: la violenza sul corpo di una donna, il razzismo cieco contro i neri, l’indulgenza verso i carnefici e infine la grande diffusione di sostanze stupefacenti in un territorio che ha tassi di morte per overdose superiori alla media nazionale.

Il fatto che a uccidere Mastropietro siano stati presumibilmente degli immigrati ha permesso di usare due capri espiatori perfetti per deresponsabilizzare la comunità: i neri e la droga. Con le studenti del corso in cui insegna, Nardi ha deciso di smontare i pregiudizi di questa vicenda e nella prima lezione le ha portate a fare interviste ai Giardini Diaz, diventati il simbolo dello spaccio e del presunto degrado della città.

Ai Giardini Diaz Pamela Mastropietro ha incontrato Innocent Oseghale, ai Giardini Diaz si sono dati appuntamento gli attivisti che qualche giorno dopo l’attentato di Luca Traini hanno manifestato solidarietà alle vittime. “Ho chiesto alle ragazze di stare sedute per qualche ora a guardare quello che succedeva, perché non tutti gli immigrati sono spacciatori e non tutti i maceratesi sono razzisti. E forse è venuto il momento di capire, di ritrovare la complessità, invece di dividerci in tifoserie. Solo condividendo gli spazi e guardando la realtà senza mediazioni sarà possibile ricostruire una verità condivisa su tutta questa faccenda”.

Sull’argomento leggi anche:

A Macerata rinasce un movimento antirazzista

Da Fermo a Macerata, la vera emergenza è il fascismo

Da sapere: la costa adriatica è l’hub dell’eroina in Italia

Nella costa adriatica sembrano concentrarsi i traffici di eroina in una maniera non paragonabile a nessun altra regione italiana. Secondo Salvatore Giancane – autore del libro Il mercato globale dell’eroina – nell’Adriatico convergono due delle tre grandi rotte dell’eroina dall’Afghanistan all’Italia: la rotta balcanica e la rotta meridionale africana. In questo territorio si sovrappongono diversi gruppi di importatori che si servono anche di una diffusa rete di venditori al dettaglio.

Anche i dati sul consumo dicono cose simili. Recentemente la Società italiana tossicodipendenze ha lanciato un progetto GeOverdose per monitorare, a partire dalle notizie di cronaca, le morti per overdose in Italia. Dalla mappa emerge che dal gennaio del 2018 ci sono stati 48 decessi su tutto il territorio nazionale e tra le zone con più diffusione ci sono proprio le Marche con almeno cinque casi di morti sospette per overdose. Per Stefano Trovato del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) di Macerata uno dei problemi delle Marche è che non c’è un osservatorio sulla diffusione delle droghe nella regione e anche le politiche di riduzione del danno sono poco praticate.

“L’uso dell’eroina – anche a causa dei prezzi sempre più bassi – è molto diffuso, anche in fasce di età giovanili, ma c’è pochissima consapevolezza del fenomeno e questo determina la mancanza di politiche pubbliche in grado di rispondere al problema. I ragazzi non possono parlare con nessuno, non hanno informazioni su questa questione se non da chi già fa uso di sostanze stupefacenti o dagli spacciatori”. Per Trovato dopo la morte di Pamela Mastropietro la risposta delle autorità è stata di tipo securitario, con blitz antidroga nei parchi cittadini e volanti della polizia nelle strade: “Ma questo tipo di misure non sono sufficienti se non si mettono in atto una serie di politiche serie sul tema”.

Articolo ripreso dalla pagina qui raggiungibile

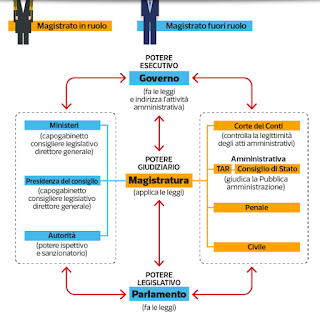

Corriere della Sera, 5 aprile 2018. La separazione dei poteri in una democrazia è vitale. Il problema dei magistrati e la riforma che tarda a venire. (m.p.r.)

Tutti i cittadini della Repubblica hanno il diritto di accedere alle cariche elettive, e di ritornare, quando lo desiderano, a fare la loro precedente attività. Nel caso dei magistrati che si mettono in aspettativa per candidarsi è vietato iscriversi ai partiti, ma siccome è una questione più di forma che di sostanza, è lecito chiedersi: con quale terzietà si comporterà un giudice eletto in Parlamento, che dopo anni passati a stretto contatto con la politica, rientra nelle aule giudiziarie?

In questo passaggio di legislatura, fra i magistrati non ricandidati dai partiti troviamo la senatrice Anna Finocchiaro del Pd. Entrò in aspettativa nel 1988, quando era pubblico ministero a Catania; dopo aver militato in un partito per il quale ha ricoperto importanti incarichi nell’arco di 30 anni, ora avrebbe intenzione di indossare nuovamente la toga. L’ex pm di Viterbo Donatella Ferranti è rimasta fuori ruolo per 18 anni, deputata eletta fra le fila del Pd, proprio in questi giorni è rientrata come giudice di Cassazione. Ha chiesto di rientrare in ruolo anche l’ex pm di Milano Stefano Dambruoso, eletto a suo tempo con Scelta civica. Chiedono di rientrare in magistratura Doris Lo Moro (già giudice del Tribunale di Roma), non ricandidata da Liberi e Uguali, e il procuratore Domenico Manzione (sottosegretario all’Interno). Felice Casson invece risulta essere l’unico ad aver dichiarato di non voler tornare a fare il magistrato.

Nella lista dei «fuori ruolo» troviamo Cosimo Maria Ferri, già giudice a Massa, ed ex leader della corrente di centrodestra dell’Associazione nazionale magistrati (il «sindacato» delle toghe). Diventato nel 2013 sottosegretario alla Giustizia in quota Forza Italia nel governo Letta, ha poi mantenuto il suo posto in via Arenula anche con Renzi e con Gentiloni, e ora è stato eletto nel Pd in Toscana.

Michele Emiliano, ex procuratore capo della Repubblica di Bari, e dal 2015 governatore della Puglia, è passato anche da un doppio mandato da sindaco nel capoluogo pugliese. È stato «processato» dalla sezione disciplinare del Csm perché, cumulando la carica di segretario locale del Pd, ha infranto il divieto di iscrizione ai partiti politici. Ma alla fine, la «disciplinare» ha deciso di rimettere gli atti alla Consulta per verificare la legittimità della norma.

La riforma che non c’è

Sulle falle del nostro sistema, nella primavera del 2017 era intervenuto anche l’Organismo di controllo contro la corruzione (Greco) del Consiglio d’Europa, chiedendo all’Italia norme più stringenti per la partecipazione dei magistrati alla politica. Nella legislatura appena conclusa i partiti hanno anche provato a mettere dei paletti, ma senza successo. Il testo rimpallato tra Camera e Senato introduceva per esempio l’obbligo di prendere l’aspettativa anche per i magistrati che si candidano alla carica di sindaco o che accettano di fare gli assessori. Obbligo che, incredibilmente, oggi non esiste e rende possibile indossare la toga e la casacca di sindaco o di assessore. Mentre l’incompatibilità territoriale vale solo al rientro (non fai il giudice dove sei stato eletto) ma non alla partenza (non ti candidi dove fai il giudice).

Poi c’è sempre l’eccezione: Giovanni Melillo, procuratore aggiunto a Napoli, uscito nel 2014 per fare il capogabinetto del ministero della Giustizia, è tornato lo scorso anno sempre a Napoli, come Procuratore capo. È stato possibile perché non era stato eletto tra le file di un partito, anche se si tratta di incarico fiduciario e deve pertanto seguire una linea politica precisa. Ma qui si apre un altro capitolo.

Alti burocrati con la toga

Sotto la punta dell’iceberg, rappresentata dai magistrati che finiscono negli organi elettivi, ci sono poi i togati distaccati al Csm, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte Costituzionale. I più numerosi però sono quelli chiamati direttamente dal governo a svolgere il ruolo di capo di gabinetto, direttore generale, capo dell’ ufficio legislativo, consulente o esperto giuridico, nelle ambasciate, negli organismi internazionali, nelle giunte regionali, nelle Autorità di controllo. È previsto che il numero non superi i 200, con un distacco che recentemente è stato fissato a 10 anni. La macchina dello Stato, per funzionare, ha bisogno di queste competenze, ma diventa poi difficile sapere cosa succede lungo le tappe di quel «carosello» di incarichi — tra ministeri e stanze del potere — che alcuni magistrati amministrativi percorrono con estrema disinvoltura «in nome della professionalità messa a disposizione della politica»...

|

| L'architrave del potere |

Nei posti chiave incontri il giudice partito dal Consiglio di Stato che, nel corso degli anni, transita negli uffici del segretario generale di Palazzo Chigi, in quello del gabinetto del ministro dell’Economia, con la prospettiva di approdare all’Autorità di controllo sulla concorrenza e, infine, ripassare dall’ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico. E così via, fino al termine del «carosello» che riporta il nostro magistrato — ormai altissimo burocrate — a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato. Dove tutto torna in caso di contenzioso, e dove — in barba al principio della separazione dei poteri — gli potrebbe anche capitare di giudicare e interpretare norme che lui stesso ha contribuito a scrivere.

I boiardi di Stato

Senza nulla togliere alle loro capacità, e senza fare di ogni erba un fascio, il problema sta nel meccanismo che crea gli «specialisti» dell’alta burocrazia, ne consente le incrostazioni, e di conseguenza la paralizza.

Articolo tratto dalla pagina del Corriere della Sera qui raggiungibile

Avvenire, 5 aprile 2018.

«Acquisito il rapporto choc di Guterres. Nel mirino la Guardia costiera di Tripoli. Monitorati salvataggi e condizioni nei centri. Nei mesi scorsi gli accordi con l’Italia per contenere i flussi »

E' un’indagine a vasto raggio quella che la Procura internazionale dell’Aja sta conducendo sui crimini contro l’umanità commessi in Libia.Un’inchiesta monstre che l’Ufficio del Procuratore svolge da mesi «in collaborazione con una serie di Stati, organizzazioni internazionali e regionali e altri partner nella raccolta e analisi di informazioni e prove relative a presunti crimini contro i migranti in Libia».

Fonti dell’Aja lo hanno confermato ad Avvenire. Un team di investigatori sta «analizzando» una serie di segnalazioni circostanziate. L’ultima delle quali è arrivata da Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite che nel report consegnato al Consiglio di sicurezza dell’Onu e divulgato da Avvenire nei giorni scorsi, accusa di violazioni dei diritti umani anche la Guardia costiera libica. Un Paese, la Libia, con cui l’Italia ha stretto accordi, vale la pena ricordarlo, proprio con l’obiettivo di contenere i flussi migratori. Nel dossier Guterres scrive che la missione internazionale su mandato Onu (Unsimil) ha continuato a documentare «la condotta spregiudicata e violenta da parte della Guardia costiera libica nel corso di salvataggi e/o intercettazioni in mare».

Alla domanda se le denunce del segretario generale siano state acquisite nell'indagine aperta sulla Libia, dall’Aja rispondono senza mezzi termini: «Sì». Aggiungendo che «i presunti crimini contro i migranti sono una questione seria che continua a riguardare il procuratore ». Crimini commessi da una varietà di soggetti sul campo: trafficanti, milizie, autorità locali.

La Libia non ha aderito alle convenzioni per la giurisdizione internazionale dell’Aja, ma la Corte penale può intervenire anche a carico di Paesi non membri se a richiederlo, come in questo caso, è il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che nel febbraio 2011 incaricò la magistratura dell’Aja a investigare. A novembre arrivarono i primi mandati di cattura per l’allora colonnello Gheddafi e gran parte dei suoi fedelissimi. L’indagine è guidata dal procuratore Fatou Bensouda il cui «Ufficio riceve informazioni da una varietà di fonti sulla situazione in Libia – ribadiscono dalla procura dell’Aja– comprese le relazioni del Segretario Generale sulla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)».

L’inchiesta, ancora nella fase preliminare e dunque senza alcun mandato di cattura né indagati, procede anche nell’analisi delle effettive modalità operative delle motovedette e come i militari di Tripoli si rapportino con le forze navali dell’Unione Europea. I funzionari del Palazzo di Vetro nel loro rapporto ricevuto da Bensouda «hanno anche documentato l’uso di forza eccessiva e illegale da parte dei funzionari del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale». Già nel maggio 2017 la procuratrice intervenendo al Palazzo di Vetro per aggiornare sull’andamento del dossier Libia disse che «secondo fonti credibili, gli stupri, gli omicidi e gli atti di tortura sarebbero all’ordine del giorno e sono rimasta scioccata da queste informazioni che assicurano che la Libia è diventato un mercato per la tratta di esseri umani».

All’Aja procederanno per gradi. «Come facciamo con tutte queste informazioni – spiegano dalla procura internazionale – analizzeremo i materiali, a seconda dei casi, in conformità con lo Statuto di Roma con piena indipendenza e imparzialità». Tra gli episodi documentati e citati da Guterres vi è quello avvenuto il 6 novembre 2017 in acque internazionali, quando «i membri della Guardia Costiera hanno picchiato i migranti con una corda e hanno puntato le armi da fuoco nella loro direzione durante un’operazione in mare».

Anche a terra gli uffici che afferiscono al governo riconosciuto dall’Onu non si distinguono per le buone maniere. «L’Unsmil ha visitato quattro centri di detenzione supervisionati dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale – ricorda Guterres – e ha osservato un grave sovraffollamento e condizioni igieniche spaventose ». I prigionieri «erano malnutriti e avevano limitato o nessun accesso alle cure mediche».

Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile. Vi potrete trovare altre interessanti informazioni sull’inumanità del trattamento dei profughi da parte dei complici libici del Belpaese

il manifesto,

Secondo Pier Carlo Padoan non avrebbero inciso sui conti pubblici. Ieri invece abbiamo scoperto che i miliardi di soldi pubblici utilizzati per il salvataggio delle banche venete non solo hanno aumentato il debito pubblico ma il deficit annuale. Mettendo a rischio i criteri fissati dalla commissione europea con il rischio di un intervento correttivo. Il 26 giugno scorso il governo Gentiloni dava il via libera al decreto che regalava Veneto Banca e Popolare di Vicenza ad Intesa San Paolo. Il giorno seguente le banche avrebbero riaperto con un altro padrone.

il manifesto, 4 aprile 2018.

Come sarà l’Italia in mano a partiti razzisti? Cominciamo a chiedercelo. Combattere la solidarietà verso profughi e «stranieri» non la rafforza tra i «nativi», ma distrugge anche quella: promuove sospetto, invidia, insensibilità per le sofferenze altrui, crudeltà. E affida «pieni poteri» a chi governa: non solo per reprimere e tener lontane le persone sgradite, ma anche per giudicare sgradite tutte quelle che non obbediscono. La società che respinge e perseguita gli stranieri non può che essere autoritaria, intollerante, violenta.

La storia del secolo scorso ci ha insegnato che questo è un piano inclinato da cui è sempre più difficile risalire. Ma che risultati possono raggiungere i governi impegnati a fare «piazza pulita» di profughi e migranti? Nessuno. La pressione dei profughi sull’Europa continuerà, perché continueranno a peggiorare le condizioni ambientali dei paesi da cui centinaia di migliaia di esseri umani sono costretti a fuggire a causa del saccheggio delle loro risorse e dei cambiamenti climatici che colpiscono soprattutto i loro territori. Quel degrado ambientale è anche la causa principale delle guerre che creano ulteriori «flussi» di profughi: quando le risorse disponibili si riducono, la lotta per accaparrarsele si fa più feroce.

«Aiutiamoli a casa loro» non vuol dire niente: chi mai li dovrebbe aiutare? Le multinazionali che saccheggiano le loro risorse? I tiranni e i governi corrotti che si appropriano di quel che resta? Le popolazioni locali che non hanno la forza per scrollarsi di dosso quei gioghi? Nessuno di loro, ovviamente; solo la volontà di far ritorno nel proprio paese può rendere coloro che ne sono dovuti fuggire i «catalizzatori» di una rigenerazione sociale e ambientale delle terre dove sono rimaste le loro comunità d’origine.

A condizione che profughi e migranti siano accolti bene; messi in condizione di collegarsi tra loro, di organizzarsi, di consolidare legami con cittadini e cittadine europee, di mettere a punto e far valere insieme a loro programmi di pacificazione dei rispettivi paesi e di contenimento e di inversione del loro degrado.

Niente di tutto ciò è prospettato o perseguito da chi ha ripetuto fino alla nausea «aiutiamoli a casa loro»; e meno che mai verrà fatto da chi ha fatto campagna elettorale promettendo di cacciare i «clandestini» dall’Italia. Quella politica, che abbiamo già vista all’opera con il ministro Minniti, non ha fermato gli sbarchi né li fermerà. Perché, anche se tutte le navi delle Ong solidali e delle marine europee venissero messe nell’impossibilità di operare, l’obbligo di salvare chi è in pericolo in mare resterà in capo ai mercantili in transito, come accadeva prima del programma Mare Nostrum; e il porto di sbarco non potrà che essere in Italia. In compenso ci sono stati e ci saranno sempre più morti, sia in mare che nel deserto; che resteranno per sempre sulla coscienza di chi non fa niente per cercare di garantire ai vivi una via di transito sicura verso l’Europa.

Ma soprattutto ci saranno sempre più violenze, torture, ricatti, estorsioni, schiavismo, sia in Libia che in tutti i paesi in cui si sta cercando o si cercherà di bloccare il transito dei profughi. Respingere i profughi significa renderli schiavi e schiave di bande locali o spingerli a farsi reclutare nelle loro armate; il che moltiplicherà i conflitti e renderà tutti i territori dell’Africa e del Medio Oriente infrequentabili per gli europei, sia turisti che tecnici o uomini d’affari. Il modo più sicuro per strangolare sia l’economia europea che le loro.

Ma che sarà, poi, di coloro che sono già in Italia, o in Europa, come «clandestini»? Espellerli tutti è impossibile: costerebbe troppo e chi continua a prometterlo lo sa benissimo.

D’altronde, nessun governo dei paesi di provenienza è disposto ad accoglierli e anche quelli che firmano accordi in tal senso (in cambio molto denaro) non li rispetteranno: quei rimpatriati a forza creerebbero solo problemi. Quei respingimenti li si può fare, o far fare, solo verso la Libia o verso paesi ridotti nello stesso stato: campi di prigionia e tortura a disposizione di un’Europa trasformata in fortezza.

Per questo i migranti «irregolari» resteranno qui, condannati a una clandestinità permanente, che significa costringere centinaia di migliaia di uomini e donne a delinquere, prostituirsi, farsi reclutare dalla criminalità organizzata di casa in molti ambienti politici (soprattutto quelli che più strillano contro il loro arrivo) e anche tra non pochi addetti all’ordine pubblico. È questo, e non l’arrivo di nuovi profughi, a creare quello stato di insicurezza che i nemici dell’accoglienza e della solidarietà dicono di combattere. Essere sempre più feroci con i profughi non fa che peggiorare la situazione; il che fa molto comodo a quei governi europei che già contano di usare l’Italia come discarica dei migranti che non vogliono accogliere, come noi stiamo usando la Libia.

Ma in Europa ci sono già decine di milioni di immigrati, recenti e no, molti anche già «naturalizzati», cioè cittadini e cittadine europee, che da ogni nuova manifestazione di razzismo, o anche di semplice «rifiuto» dello straniero, sono indotti a viversi sempre più come un «corpo estraneo» nella società; e a covare quello spirito di rivalsa che porta alcuni a voler vendicare in qualsiasi modo le sofferenze inflitte ai loro connazionali o correligionari.

Non è un caso che foreign fighters e terroristi vengano quasi tutti da comunità già insediate in Europa. Per fermarli non basta la polizia; non si possono controllare tutti. Bisogna prevenire; e lo si può fare solo con più rispetto sia per loro che per i loro connazionali in cerca di una vita nuova in Europa.

I partiti che hanno governato e quelli che governeranno nei prossimi anni sono chiusi a questo ascolto. Né bastano i sermoni per aprirgliele. È dalla pratica attiva della solidarietà che nasce un nuovo modo di vivere. Ed è da una rete di tutti coloro che si impegnano in questo campo che può nascere un’alternativa reale - sociale, politica e culturale - al disastro in cui ci ha trascinato la politica attuale.

Tratto da Il Manifesto, qui raggiungibile.

Il Fatto quotidian

L’assuefazione alle morti sul lavoro è ormai massima. Solo dichiarazioni di principio, niente fatti. Occorre con urgenza elaborare una strategia che abbia al suo interno una componente socio-politica: la modifica, a favore delle potenziali vittime, dei rapporti di potere. Dunque nessuna precarietà, ma diritti certi per tutti. Le valutazioni del rischio non devono essere un pacco di fotocopie, devono essere precedute da sopralluoghi e riscontri materiali. Come è possibile non prevedere il rischio di scoppio quando si lavora attorno a un serbatoio di certe sostanze chimiche? È passata invano anche la strage di Ravenna del 1987? La vigilanza deve essere rafforzata. Due sui quattro morti degli ultimi giorni lavoravano di notte: era necessario? La vigilanza pubblica si mobilita solo dopo la tragedia? La questione sarebbe semplice: potere effettivo di autodifesa dei lavoratori associato a una concreta attività ispettiva pubblica. Occorre però un ceto politico diverso.

Vito Titore, Medico del lavoro

Gentile dottore, i morti sul lavoro sono aumentati nel 2017 rispetto al 2016 (1.029 contro 1.018 secondo l’Inail), come era già successo tra il 2014 e il 2015 (da 1.175 a 1.294). Sono sempre troppi, anche quando diminuiscono (erano stati 1.624 nel 2008). Quasi tre al giorno, domeniche e festivi compresi. L’Osservatorio indipendente di Bologna ne conta già 151 nel 2018. Gli incidenti degli ultimi giorni a Livorno e a Treviglio (Bergamo) ci hanno ricordato come sia facile, in Italia, andare a lavorare e non tornare più.

L’emergenza ha a che fare con il precariato, con l’innalzamento dell’età pensionabile che inchioda ai loro posti lavoratori non più giovani anche in settori usuranti, con le troppe aziende che specie in tempo di crisi considerano la sicurezza come un costo insopportabile. L’Ispettorato del lavoro per il 2017 riferisce di irregolarità in materia di prevenzione infortuni nel 77,09% (+3,5% sul 2016) delle appena 22 mila aziende controllate (su 4,4 milioni). E l’illegalità diffusa si alimenta anche delle carenze degli organici degli Ispettorati e delle Asl.

Sarebbe necessario rafforzare la vigilanza e anche la repressione dei reati ai danni della sicurezza e della salute dei lavoratori. Perché un imprenditore o un dirigente, nei pochi casi di condanna per omicidio colposo, prende uno o due anni al massimo, in genere con la condizionale. Raffaele Guariniello, magistrato a riposo e grande esperto della materia, propone da anni una Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro, sul modello di quella Antimafia, per sostenere le piccole Procure spesso alle prese con processi difficili. Non se n’è mai fatto niente. La strage continua.

la Stampa, 4 aprile 2018.

Abbasso l’ordine internazionale liberale. E quindi abbasso la Germania, viva l’America di Trump e bene anche Putin. È meglio che l’Italia si schieri con i Grandi lontani che con i Grandi vicini europei: avrà meno vincoli e maggiore libertà d’azione. In estrema sintesi, la Lega e in parte i 5 Stelle – in parte: le posizioni dei due, anche in politica estera, non coincidono certo – propongono una visione internazionale del genere. Ciò significa che una percentuale consistente del nuovo Parlamento e un ipotetico governo futuro concepiranno la difesa degli interessi nazionali dell’Italia in modo diverso dalla tradizionale combinazione fra europeismo classico e atlantismo (o ciò che ne rimane).

Non si tratta di un peccato mortale: a differenza di quanto si tende a pensare, la valutazione degli interessi nazionali non è mai oggettiva, è politica e soggettiva. E quindi può evolvere nel tempo – anzi deve evolvere di fronte a un contesto esterno che si sta frammentando. Il problema vero è un altro: è di capire fino a che punto la visione di politica estera sovranista/populista sia credibile e possa garantire risultati efficaci per l’Italia.