«Città&campagna. Si aprirà il 20, al Lingotto di Torino, il 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects. Un'intervista con Anna Letizia Monti, alla guida dell'Associazione italiana di settore».

«Città&campagna. Si aprirà il 20, al Lingotto di Torino, il 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects. Un'intervista con Anna Letizia Monti, alla guida dell'Associazione italiana di settore». Il manifesto

, 16 aprile 2016 (c.m.c.)

Nella dichiarazione programmatica del 53/mo Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects, organizzato dall’Associazione italiana di architettura del paesaggio, la presidente Anna Letizia Monti si dice certa che «anche a livello nazionale i politici, gli amministratori, l’opinione pubblica stiano finalmente riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante per la qualità della vita delle popolazioni». Le abbiamo rivolto qualche domanda nei giorni che precedono l’arrivo a Torino di oltre mille specialisti del settore.

Il paesaggio è spesso considerato soltanto come qualcosa da ammirare e tutelare. L’incontro torinese pone l’accento su un progetto che lo collochi operativamente al centro delle attività di crescita e sviluppo del paese. Come si conciliano questi diversi punti di vista?

Non è più il tempo di pensare al paesaggio come elemento iconico e celebrativo. È una realtà dinamica, che si evolve, muta e si trasforma. È parte integrante della vita quotidiana dei paesi e delle popolazioni e partecipa con essi al mutare delle necessità, ai nuovi usi. Il paesaggio si fruisce in molteplici modi e funzioni, si può declinare come spazio urbano e periurbano per favorire rapporti e relazioni; area cittadina e rurale con impianti arborei finalizzati alle attività ricreative e al miglioramento della qualità dell’aria; sito denso di stratificazioni e destinazioni passate che si rinnovano per produzioni alimentari di contiguità o per poetiche partecipative. L’Italia è in ritardo su molti di questi temi, ma è giunto il tempo di (re)agire. Il Congresso ha anche questo obiettivo: evidenziare le necessità, risvegliare gli animi, suggerire soluzioni per poter avviare coscientemente e sistematicamente realizzazioni paesaggistiche che siano parte integrante delle politiche di questo paese che – purtroppo – è in ritardo di decenni sulla realizzazione di normali progetti di paesaggio, reali e possibili.

In questo tipo di consessi c’è spesso il rischio di parlare a se stessi invece di assumersi il rischio di dettare, quasi imporre al dibattito, alcuni temi forti. Quali sono le ragioni della scelta di un titolo come «Tasting the Landscape»?

Si è scelto di indagare gli ambiti del progetto di paesaggio a tutto tondo: la risignificazione sensibile dei luoghi, le criticità delle aree marginali, le coltivazioni di prossimità, i paesaggi stratificati, le poetiche del vivere quotidiano. A Torino si ragiona sui «paesaggi condivisi»: le aree fra città e campagna, residenza e coltivazione agricola, produzione industriale e abbandono. Sono paesaggi che possono e devono creare legami e riconsegnare valore a luoghi, persone, idee e produzioni; sono le aree per l’agricoltura urbana, sono i periurbani non più in attesa di essere urbanizzati ma che risorgono a vita nuova.

Ci confrontiamo sui «paesaggi connessi»: quelle infrastrutture verdi e blu, che servono per creare connessioni, unioni, continuità fra territori e persone contigue. Territori in cui coesistono produzioni e attività sportive, resilienza e turismi. Si affronta poi il tema dei «paesaggi stratificati»: il dialogo delle storie e le mutazioni dei siti. Quelli in cui passato e presente hanno codici di relazione precari e per i quali il paesaggista deve individuare semantiche per la complementarietà e la coesione. Si studiano infine i «paesaggi d’ispirazione»: aree dove si concretizza una risignificazione dell’esistente o si declinano nuove poetiche per il vivere.

Vista la pluralità degli interventi e dei progetti che verranno presentati, può descrivere alcuni casi concreti dai quali vi attendete suggestioni, soluzioni tendenze per il futuro?

I lavori vedranno l’intervento di figure di primo piano del dibattito internazionale come Raffaele Milani, docente di estetica e filosofia del paesaggio; Henri Bava, paesaggista francese che ha all’attivo numerosi piani di riqualificazione di paesaggi degradati; Saskia Sassen sociologa ed economista statunitense che indaga da anni il tema della città globale. La novità, se tale la vogliamo considerare, è che non sono ormai soltanto i paesi europei e gli Stati Uniti ad avere politiche e consuetudini attuative per il progetto di paesaggio. A Torino verrà presentato un «programma» di mille ettari di agricoltura urbana a Pechino, ci saranno contributi dell’università di Teheran, piani di valorizzazione dei paesaggi turchi nell’entroterra di Mersin, piuttosto che del sud ovest della Nigeria: è lampante la sensibilità e la determinazione di molti paesi a realizzare politiche paesaggistiche cogenti, con finalità strettamente economiche e/o turistiche o per fare proprie le suggestioni e gli stimoli che provengono dai cittadini.

Qual è in Italia lo stato dell’arte e il destino attuativo del progetto di paesaggio? Si può rilevare l’attenzione delle istituzioni e dei rappresentanti del potere politico?

Esempi virtuosi ci sono in tutto il territorio nazionale. Ma non fanno sistema. Non ci sono politiche stringenti e iter procedurali semplici per proporre e realizzare progetti di paesaggio. Si parla molto, ma sempre in maniera generica. Non si realizzano cose elementari, come la detraibilità fiscale per le opere a verde: un sistema adottato per caldaie, infissi, acquisto dei mobili e che non è riuscito a rientrare nella legge di stabilità di quest’anno, nonostante la mobilitazione coesa di tutta la filiera di settore: vivaisti, progettisti, aziende di opere a verde.

I politici di ogni schieramento discettano di paesaggio, ecologia, sostenibilità, promozione turistica del patrimonio paesaggistico, ma le azioni si limitano a pianificare e al «racconto», senza passare alla realizzazione. I progetti di paesaggio implicano investimenti di denaro esigui, a volta addirittura minimali rispetto alla maggior parte delle opere pubbliche. Occorre poco per fare molto: si investe in idee, alberi, arbusti, semi e terra e si ottengono ossigeno, benessere, turismo e presidio del territorio. È una situazione quantomeno paradossale che non si riescano a realizzare opere che hanno queste caratteristiche ma forse è proprio per i tempi lunghi che la natura richiede (che sono più lunghi di un mandato elettorale) e la minimalità economica di queste opere che a nessuno interessa sviluppare e promuovere un settore che – evidentemente – ha budget troppo esigui per essere interessanti, soprattutto per coloro che mirano a far girare molti denari. È un’affermazione grave la mia, ma Aiapp non ha paura a gridare che, in Italia, da troppi anni il re è nudo.

Si parla di un documento conclusivo di sintesi che va in direzione di una complessiva maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti protagonisti? Può anticipare i suoi termini?

Il manifesto focalizza in pochi punti le questioni salienti: qualità dei paesaggi e qualità progettuale, necessità di politiche di governo del paesaggio cogenti, formazione adeguata a tutti i livelli: dall’università, all’aggiornamento professionale a tutte le scale, dai tecnici delle amministrazioni pubbliche ai liberi professionisti, dall’operatore al dirigente.

(continua la lettura)

Una delle ragioni addotte dai sostenitori del no al prossimo referendum del 17 aprile è quella nobile della difesa dei posti di lavoro. Costoro danno a intendere che, in caso di vittoria del si, verrebbe aperta una pratica di licenziamenti di massa, destinata a gettare sul lastrico migliaia di famiglie. Ora, a parte i reali esiti referendari, mirati a porre un termine definito allo sfruttamento dei nostri mari, e non certo a mettere in atto le regole di libertà di licenziamento introdotte dal governo Renzi con il Jobs act...

Occorre entrare nel merito dell'obiezione, sia in termini specifici che generali. Già su questo giornale [il manifesto -ndr] il 10 aprile, Davide Bubbico - che non scrive per sentito dire, avendo dedicato al tema un ponderoso volume, L'economia del petrolio e il lavoro, Ediesse 2016) ha messo in evidenza come l'industria degli idrocarburi sia una tipica economia capital intensive, caratterizzata cioé da grandi investimenti in capitale fisso (macchinari e strutture ), ma con ridotte ricadute sull'occupazione. Dopo decenni di sfruttamento dei territori della Basilicata oggi si possono contare poche migliaia di occupati, comprese le figure dell'indotto. Naturalmente non si vogliono sottovalutare neppure questi esiti ridotti sull'economia della regione, che andrebbero tuttavia comparati con l'ampiezza dei territori occupati dall'ENI, con le risorse locali consumate, con il vasto impatto ambientale e con gli esiti sulla salute dei cittadini, che si potrà misurare solo nel lungo termine.

Ma quello che appare oggi intollerabile è il motivo della “difesa del posto del lavoro” qualunque sia l'attività produttiva che rende possibile l'occupazione. E questo è un punto su cui occorre soffermarsi. La disoccupazione di massa dei nostri anni, non è solo un dato strutturale del modello di accumulazione capitalistica dominante. E' ormai diventata una pratica di controllo sociale, che produce senso comune diffuso. Agli occhi di una massa crescente di uomini e donne disperati, chi investe in attività produttive appare come un benefattore. Lo sfruttamento del lavoro altrui e i profitti che ne conseguono scompaiono. Allo stesso modo, chi è già occupato non può lamentarsi dei ritmi di lavoro cui è sottoposto, dei turni, degli straordinari necessari per arrotondare, della sua penosa fatica quotidiana. Deve considerarsi fortunato, perché è al sicuro, mentre fuori dalla sua fabbrica o dal suo ufficio infuria la tempesta.

Ma la scarsità di lavoro, diventata una convenienza strategica per il capitale, non è solo una immensa fonte di nuova legittimazione del suo dominio, è anche l'origine di un progressivo arretramento della nostra civiltà. Siamo al punto che ormai esaltiamo senza nessun pudore i nostri successi industriali anche quando sono finalizzati alla guerra, a portare morte e distruzioni presso altri popoli. Finmeccannica firma un maxicontratto per la fornitura di 28 Eurofighter Typhoon al Kuwait, titolava trionfante Il Sole 24 ore il 4 aprile e ripetevano con pari giubilo gli altri grandi quotidiani nazionali. Ma l'inglese dei termini usati non può cambiare la natura criminale dei prodotti. Fighter significa combattente, e quell'euro che lo precede serve solo a camuffare e nobilitare il termine, quasi si trattasse di un computer di nuova generazione, mentre è invece un aereo, un areo Typhoon, cioé uragano, che genera una tempesta di morte. Plaudiamo a Finmeccanica che crea occupazione costruendo aerei da combattimento, destinati ad alimentare le guerre che infuriano in Medio Oriente?

Certo, lo sfruttamento del mare non è paragonabile all'industria degli armamenti. Sono due cose molto distanti tra loro. In un caso – ma solo quale esito indiretto o incidentale – si uccidono pesci e si distrugge l'habitat marino, e per lo meno si produce petrolio, nell'altro si producono armi per uccidere espressamente uomini e donne. Ma chi difende le ragioni del no a tutela dei posti di lavoro deve essere portato a riflettere su un altro aspetto. La convenienza a sfruttare le vecchie economie comporta un rallentamento degli investimenti nelle nuove. E questo è storicamente provato.Quando nel 1972, il Club di Roma pubblicò il Rapporto sui limiti dello sviluppo, circolato poi in piena crisi petrolifera, si aprì una vasta discussione sulla ricerca di energie alternative. Un dibattito destinato ben presto a esaurirsi quando si scopri che di petrolio ce n' era ancora tanto, nella pancia della Terra, insieme a veri e propri oceani di gas. E per i decenni successivi gli investimenti di ricerca, nel solare e nell'eolico, divennero diletti per hobbisti solitari.Quanti investimenti e ci ha fatto perdere lo sfuttamento degli idrocarburi? Quanto gas serra avremmo potuto risparmiare al nostro clima?

Ma c'è un'altra ragione ancora più importante da considerare. Già in passato nel nostro paese è stato commesso un grave errore di strategia industriale. Quando, tramite gli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno, si occuparono tanti siti costieri del nostro Sud, da Brindisi fino a Priolo, venne adottata una politica non dissimile da quella dell'ENI in Basilicata. Grandi strutture industriali calate dall'alto, che non generarono nuove economie, non stimolarono una ulteriore crescita del territorio, perché estranee ad esso, alla sua storia, alle sue vocazioni, ai saperi delle genti che lo abitano. Anche allora territori di altissima qualità (mica i deserti dell'Arabia Saudita) furono letteralmente “svenduti” all'industria, in gran parte pubblica. Si trattava e si tratta di industrie che potremmo definire nature intensive, che consumano risorse naturali (immense quantità d'acqua) inquinando suoli, strati aerei, fondali marini. Ma almeno allora, nell'errore, quegli interventi erano interni a un progetto generale di sviluppo del nostro Mezzogiorno. Si pensava di generare posti di lavoro investendo in attività industriali che peraltro non si esaurivano nell'insediamento dei petrolchimici. Ma oggi? Dobbiamo continuare a difendere attività residuali? Dobbiamo conservare i pochi posti di lavoro gentilmente concessi dalla Total e da Shell, senza badare alla nostra industria turistica, alla vita dei nostri mari, al riscaldamento climatico che incombe, alimentato in misura così rilevante dal consumo di petrolio?

Questo articolo è inviato contemporaneamente al manifesto

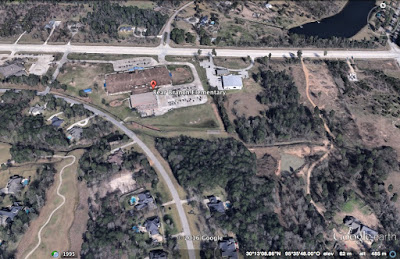

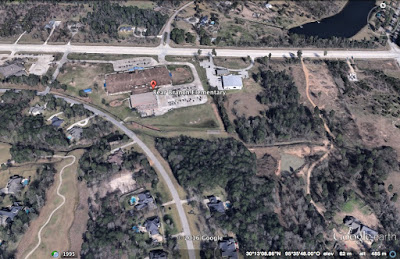

. O più esattamente perché non lo state accompagnando a scuola secondo i criteri didattico-pedagogici prescritti dalla massima autorità locale in materia, che prevedono una modalità sola: Pierino deve rigorosamente scendere dal sedile della vostra auto davanti al cancello, non arrivarci a piedi. Così stabilisce una delibera della Bear Branch Elementary School di Magnolia, nell'area metropolitana di Houston, in vigore da quest'anno scolastico e recepita in quanto tale dall'ufficio dello sceriffo della Montgomery County, pronto a intervenire nella spietata repressione dei trasgressori.

Secondo le dichiarazioni di alcuni infuriati genitori residenti piuttosto vicino alla scuola, e che hanno ritirato i figli iscrivendoli ad altri istituti, la dirigente che ha scritto quella delibera «evidentemente è convinta che noi non si sia in grado di comprendere e decidere cosa è o meno sicuro per i ragazzi, e che spetta all'amministrazione scolastica stabilirlo». Tornano in mente le sequenze iniziali di First Blood, l'episodio che inaugura la fortunata serie di Rambo, in cui il reduce dalla guerra in Vietnam cammina sul ciglio della strada tallonato dallo sceriffo, che senza mai scendere dall'auto gli spiega che così lui è fuori posto, fuori contesto, in pratica fuori legge anche senza aver fatto nulla. Deve essere qualcosa di simile ad aver ispirato la delibera della dirigente scolastica, di cui ovviamente non possiamo conoscere gli orientamenti politici e culturali, mentre invece in fondo capiamo benissimo e chiaramente il contesto spaziale, sociale, comportamentale e di immaginario.

C'è il suburbio disperso senza centro, dove tutto ruota attorno a pochissimi luoghi di riferimento diversi dalle abitazioni private, in genere connessi in rete esclusivamente dalla grande viabilità stradale, spesso senza neppure il complemento di una viabilità minore storica a sezioni ridotte e con qualche orientamento residuo vagamente pedonale o ciclabile (cosa che avviene invece là dove l'espansione delle nuove residenze si appoggia a qualche nucleo pre-automobilistico di massa). Dentro quel sistema composto di baccelli a fondo cieco, è piuttosto raro e fortuito che esista qualche tipo di accessibilità pedonale diretta e sicura dalla residenza a un'attività diversa, commerciale o di servizio, perché tutta l'organizzazione urbanistica non prevede affatto che ce ne sia la necessità o l'opportunità. Sezione delle carreggiate, separazioni rigide di corsie, arretramenti degli edifici e distinzioni di livello, tutto converge nell'imporre l'uso di un'auto, o di qualche autobus navetta dove ce ne sono disponibili, per ogni spostamento diverso da quelli strettamente interni. Unico interfaccia pedoni-veicoli resta il parcheggio, in forma di piazzale, silo, corsia per la sosta temporanea davanti a un ingresso.

Nessuna sorpresa, se questo modo di spostarsi, addirittura questo modo di concepire e vivere lo spazio, sia stato considerato dalla dirigente scolastica l'unico socialmente accettabile e garantito sicuro per raggiungere la sua scuola. Convinzione rafforzata dalla disponibilità dell'ufficio dello sceriffo di contea a reprimere i trasgressori di quello che, alla fin fine, altro non è che un codice della strada diventato regola di convivenza e organizzazione della vita quotidiana. Basta un'occhiata a volo d'uccello da Google Earth, alla Bear Branch Elementary School di Magnolia, a confermare quanto banale e routinaria possa essere sembrata alla preside signora Ray quella delibera sulla sicurezza dell'accesso alunni all'edificio. Pochissime – vista l'organizzazione a bassissima densità e a abitazioni unifamiliari - le case a distanza pedonale dal complesso, pare ovvio che tutto il traffico in entrata e uscita debba per forza passare dall'arteria principale su cui si affaccia l'ingresso al parcheggio (l'edificio vero e proprio è, da manuale, molto arretrato). I genitori che, vuoi per motivi molto pratici, vuoi per scelte specifiche di comportamento o ambientali, pretendevano di far camminare fin lì i figli, in fondo sono dei rompiscatole stravaganti, che mettono a rischio l'ordine costituito. Difficile, da questo punto di vista, dar torto alla signora Ray. A meno, naturalmente, di dar torto a mezzo secolo abbondante di norme, regole, culture, che hanno prodotto quell'universo claustrofobico. E che in tutto il mondo le amministrazioni locali spesso fanno di tutto per scimmiottare.

La notizia sul sito Fox 26 Houston

nel nostro Paese. Un conflitto per così dire fondativo ha contrapposto il lavoro alla natura... (continua la lettura)

nel nostro Paese. Un conflitto per così dire fondativo ha contrapposto il lavoro alla natura, l'umana operosità alle ragioni del mondo vivente, il movimento operaio agli equilibri degli habitat naturali. E per ragioni che hanno a che fare innanzi tutto con la dottrina. A partire da Marx. E' vero, egli dichiara, sin dal Primo libro del Capitale: «Il lavoro è prima di tutto un processo fra uomo e natura, un processo nel quale l'uomo, attraverso la propria attività procura, regola e controlla il suo scambio materiale con la natura». Scambio materiale o organico, il famoso Stoffwechsel. Un riconoscimento importante del ruolo della natura, nella produzione della ricchezza. Ma tale visione rimane confinata sullo sfondo, perché nel pensiero di Marx ha poi il sopravvento la teoria del valore-lavoro. È la scoperta di Adam Smith ( peraltro non del tutto sua) secondo cui il lavoro è la fonte di ogni valore:«l'originaria moneta d'acquisto con cui si pagano tutte le cose», come scrive nella Inquiry sulla ricchezza delle nazioni. A cui Marx aggiungerà il disvelamento rivoluzionario della creazione del plusvalore, l'origine dell'accumulazione della ricchezza in poche mani, fondata sullo sfruttamento operaio, e la riproduzione del capitalismo e della società divisa in classi.

Ma questa scoperta, che orienterà le lotte di tutti i movimenti di ispirazione marxista, e del movimento operaio in generale, dimenticherà le ragioni della natura. La centralità del lavoro e dei suoi interessi prevarranno su quelle del mondo vivente in cui questo pur si svolge.Non voglio ridurre il pensiero di Marx, capace ancora oggi di illuminarci, al marxismo. Questo è ovvio, le dottrine finiscono colo vivere di vita propria. Ma è importante osservare che tale curvatura così esclusivamente antropocentrica del marxismo diventerà ancora più rigida e dottrinaria nella sua trasmigrazione nella Russia preindustriale della Rivoluzione bolscevica. Esso diventerà, inevitabilmente una “teoria dello sviluppo industriale” dal punto di vista operaio. Non per niente Lenin poté definire il comunismo come « l potere sovietico più l'elettrificazione di tutto il paese.« Che cosa poteva importare del territorio, delle foreste, delle acque dei fiumi, dei grandi laghi della Russia di fronte alla necessità di costruire una nuova società attraverso l'espansione dell'industria? L'uomo nuovo sovietico era un lavoratore-titano che plasmava a sua immagine il mondo intorno a sé. Non ci dovremmo perciò stupire se in Unione Sovietica – come ha ricordato lo storico John MacNeil – nella seconda metà del '900 furono utilizzate piccole bombe atomiche per sventrare montagne ed aprire miniere. In Cina da decenni vanno costruendo il comunismo provocando catastrofi ambientali.

Neppure miglior fortuna ha avuto il mondo naturale nel pensiero rivoluzionario italiano.Nel nostro teorico più grande, Gramsci, non c'è posto per le sorti della natura. Anche in lui il processo storico è pensato secondo la curvatura dello sviluppo industriale, leva dell'umana emancipazione. In uno dei suoi Quaderni più anticipatori, Americanismo e fordismo, di fronte all'organizzazione tayloristica del lavoro Gramsci ha uno sguardo di sconcertante provvidenzialità teleologica. «La storia dell'industrialismo - scrive - è sempre stata ( e lo diventa oggi in una forma più accentuata e rigorosa) una continua lotta contro l'elemento “animalità” dell'uomo, un progresso ininterrotto, spesso doloroso e sanguinoso, di soggiogamento degli istinti ( naturali, cioé animaleschi e primitivi ) a sempre nuove, più complesse e rigide norme e abitudini di ordine, di esattezza, di precisione che rendano possibili le forme sempre più complesse di vita collettiva che sono la conseguenza necessaria dello sviluppo dell'industrialismo».

D'altra parte l'Italia, Penisola di antichissima antropizzazione non ha una tradizione culturale favorevole allo sviluppo di una narrazione naturistica dell'umana vicenda. Dominata da mille città, che hanno assoggettato per millenni i loro contadi, non poteva certo generare élites sensibili ai problemi degli equilibri degli habitat, se non per fini di sfruttamento economico. Come è accaduto con le bonifiche. L'avvento delle società industriali - la fase storica a partire dalla quale è legittimo e non anacronistico aspettarsi sensibilità ambientale - non produce in Italia le reazioni protoambientalistiche che si verificano ad es. negli USA. Qui nell' 800 sterminati lembi di wilderness, di natura incontaminata apparvero minacciati dallo sviluppo industriale. In Germania i piccoli villaggi circondati da boschi – modello prevalente degli insediamenti umani in quel paese– furono sconvolti in pochi decenni alla fine dell' 800, generando una vasta opposizione destinata a grande influenza sul pensiero politico ed ecologico tedesco. E non meno cura per il mondo naturale creò, per contrasto, la rivoluzione industriale nelle élites inglesi, a partire da quel secolo. Niente di tutto questo in Italia, che arriva tardi all'industrializzazione Uno sviluppo concentrato peraltro, nel Triangolo Milano-Torino-Genova, in gran parte manifatturiero e perciò di limitato impatto ambientale. Si comprende allora come sia potuto accadere che nel corso del '900 è sorto accanto al fragile gioiello di Venezia, il Petrolchimico di Porto Marghera; in uno dei siti più incantevoli del Belpaese , a Bagnoli, l'Italsider, e poi l'Ilva nei due mari di Taranto, i vari stabilimenti petrolchimici a Brindisi, Gela, Priolo, ecc. cioé in località marittime con habitat delicati e ad alta vocazione turistica. E non stupisce, peraltro, che in un paese afflitto da disoccupazione endemica, le posizioni ambientaliste siano state minoritarie nel PCI e nel sindacato.

Solo dopo Cernobyl, non solo il ceto politico, ma anche gli italiani scoprono la fragilità della natura in quanto minacciata dall'inquinamento. E solo negli ultimi decenni, l'ambientalismo è diventato di massa (con le lotte contro gli inceneritori, le discariche, le centrali a carbone, ecc) allorché le popolazioni hanno scoperto, tramite i danni prodotti dall'inquinamento alla salute, quella natura insuperabile che è in ognuno di noi. La natura è stata scoperta nel corpo vulnerabile degli uomini. E' stata la malattia a mandare gambe all'aria il vecchio storicismo antropocentirico. Grandi masse di cittadini hanno scoperto che la storia ha cambiato il suo corso e la crescita economica non genera di per sé benessere e progresso. Il nuovo ambientalismo italiano oggi parla un linguaggio che non è più “sviluppista”, scopre il valore storico dei territori, della natura antropizzata e trasformata in paesaggio e bellezza, e il ceto politico stenta a comprenderlo.

(continua la lettura)

Alcune settimane fa è morto a Gerusalemme, all’età di 98 anni, Harry Tabor, al cui instancabile lavoro, negli ultimi settanta anni, si devono i principali progressi nell’utilizzazione dell’energia solare. Tabor era nato a Londra nel 1917 e, dopo la laurea in ingegneria, nel 1947 fu impegnato nel lavoro di trasformazione delle navi mercantili, residuati bellici, in navi passeggeri per l’immigrazione clandestina degli Ebrei in Palestina (un episodio del genere è raccontato nel film Exodus del 1960, con Paul Newman). Conoscendo le sue capacità, Ben-Gurion, il primo ministro del nuovo stato di Israele, nato nel 1948, lo chiamò in Israele per creare e dirigere l’Istituto Nazionale di Fisica che, sul modello di quello britannico, affiancò il governo per le informazioni di carattere tecnico-scientifico. Scarsità di acqua e di energia erano i fattori limitanti dello sviluppo del nuovo stato e il Sole poteva contribuire a soddisfare queste due necessità.

La prima impresa di Tabor fu la progettazione di scaldacqua solari: una lamiera sulla quale sono saldate delle serpentine è coperta da una lastra di vetro e poggia su uno strato di materiale isolante che evita la dispersione del calore. L’acqua fredda entra dal basso e si scalda passando nelle serpentine del pannello esposto al Sole; l’acqua calda sale spontaneamente, senza bisogno di motori, in un serbatoio isolato da cui viene prelevata ed entra nella casa. Gli scaldacqua solari erano stati inventati molti decenni prima, ma Tabor ne aumentò l’efficienza usando lastre metalliche da lui studiate, rese “selettive” con uno speciale trattamento di cromatura che ne faceva aumentare la capacità di assorbire la radiazione solare rendendo minime le perdite di calore. Il successo commerciale degli scaldacqua solari, oggi diffusissimi in Israele, è stato possibile perché possono essere venduti soltanto se rispettavano certi standard di qualità, proposti proprio da Tabor, che ne assicurano la durata e l’efficacia. Lo scarso successo degli scaldacqua solari in Italia è stato in gran parte dovuto proprio alla mancanza di una standardizzazione e di controlli di qualità.

Il secondo passo del lavoro di Tabor fu dedicato alla progettazione di un motore, funzionante con un ciclo termico inventato dall’ingegnere scozzese William Rankine (1820-1870), basato sull’evaporazione e la condensazione di un fluido organico come la benzina, scaldato a temperatura abbastanza bassa, come quella ottenibile nei pannelli solari. Il primo motore solare, costruito in collaborazione con Lucien Bronicki, fu presentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle nuove fonti di fonti di energia che si tenne a Roma nel 1961. La radiazione solare era raccolta da un ingegnoso pannello contenuto in un tubo trasparente di plastica gonfiabile. Bronicki creò in Israele una società Ormat per la costruzione di motori Rankine che sono venduti in tutto il mondo per lo sfruttamento di fonti di calore a bassa temperatura come quelle geotermiche o quelle che si creano negli “stagni solari”.

Gli stagni solari, inventati anch’essi da Tabor, consistono in vasche profonde pochi metri, contenenti acqua dolce, sul cui fondo viene creato un sottile strato di acqua ad alta concentrazione salina. La radiazione solare attraversa l’acqua superficiale e scalda l’acqua salina sul fondo; questa non si miscela con quella sovrastante e si comporta come un vero e proprio semplicissimo collettore di calore raggiungendo temperature di alcune diecine di gradi, sufficienti per azionare un motore e produrre elettricità. Gli “stagni solari” attrassero grande curiosità e attenzione; uno di questi fu costruito nella saline di Margherita di Savoia negli anni ottanta del Novecento, ma fu poi abbandonato dopo un paio di anni; gli stagni solari in Israele funzionano ancora oggi.

Il lavoro di Tabor nel campo solare fu sempre rivolto alla ricerca di soluzioni semplici per i bisogni di paesi emergenti, al servizio delle necessità umane. In questa direzione si possono ricordare i progetti di fornelli per la cottura di alimenti con il calore solare concentrato da piccoli semplici specchi fatti con pezzi di lamiera e i distillatori per trasformare, col calore solare, l’acqua di mare in acqua potabile. Semplici soluzioni furono progettate per il funzionamento di frigoriferi solari “da villaggio” e per la progettazione di case raffreddate e ventilate senza bisogno di macchine. Tabor propose perfezionamenti delle celle fotovoltaiche e studiò la teoria dei concentratori a specchi stazionari, che non hanno bisogno di essere continuamente orientati verso il Sole.

Ciascuna iniziativa stimolava imprese commerciali e creava occupazione. A un intervistatore che gli chiedeva quali cose “non avesse fatto”, Tabor rispose: “i soldi”. Viveva infatti in una modesta casa di Gerusalemme con la moglie Vivienne che aveva sposato nel 1947. Una risposta su cui riflettere in questo momento in cui sembra che il fine delle energie rinnovabili in Italia sia soltanto quello di “fare soldi” per i costruttori, i venditori e anche per gli acquirenti.

Nel suo impegno civile Tabor fu determinante per la istituzione del centro di ricerche solari presso l’Università Ben-Gurion di Bersheba nel deserto del Negev. Le principali pubblicazioni di Harry Tabor sono state raccolte in un libro pubblicato, in occasione del suo ottantesimo compleanno, dalla International Solar Energy Society di Friburgo, in Germania; ne raccomando la lettura soprattutto a chi cerca stimoli per le molte altre cose che il Sole può fare per il progresso umano.

L'articolo è inviato contemporaneamente a La Gazzetta del Mezzogiorno

(continua la lettura)

Il 23 marzo di ogni anno si celebra la giornata mondiale dell’acqua per ricordare l’importanza di questa sostanza, che è risorsa naturale, alimento, mezzo di produzione, e da cui tutto dipende. Non a caso è la ventunesima parola che figura nel primo libro della Bibbia, quello della creazione di tutte le cose. L’acqua occorre per togliere la sete a uomini e animali, per fare crescere le piante; per gli esseri umani, poi, l’acqua, visibile ed invisibile, è presente dovunque, è indispensabile per fini igienici, è necessaria per il funzionamento delle fabbriche e delle centrali elettriche e delle raffinerie di petrolio, eccetera.

La giornata dell’acqua è anche un’occasione per conoscere meglio il ciclo di una sostanza che non sta mai ferma: evapora dai mari, ricade al suolo sotto forma di neve e di pioggia, passa attraverso i campi, le città, le valli. Sulla superficie dell’Italia cadono ogni anno circa 250 miliardi di metri cubi di acqua; circa il 60 percento di questa evapora dalla superficie e dalla vegetazione e circa 120 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno scorrono, instancabili, nei fossi, torrenti, fiumi e tornano al mare dopo aver raccolto sali e rocce del terreno e rifiuti, incontrati nel loro cammino. Ogni anno in Italia circa 20 miliardi di metri cubi di acqua sono prelevati dalle sorgenti, dal sottosuolo o dai fiumi per irrigare i campi, circa 5 per usi industriali e circa 10 per il rifornimento delle famiglie, ma di questi ultimi soltanto poco più di 5 miliardi di metri cubi all’anno arrivano nelle nostre abitazioni, venduti da circa 3000 aziende; una perdita altissima di acqua e troppi gestori che non riescono ad assicurare una distribuzione adeguata. Prima di arrivare nel nostro rubinetto l'acqua viene analizzata e subisce vari trattamenti, imposti da severe norme europee che prescrivono, a fini igienici, quali sostanze possono essere presenti nell'acqua potabile e quali sono rigorosamente vietate.

Quale uso fa ciascuno di noi di questi cinquemila milioni di metri cubi di preziosa acqua potabile ? La beviamo, prima di tutto, in ragione di circa un metro cubo all’anno per persona, circa 60 milioni di metri cubi all’anno. Una accorta propaganda ha diffuso l'idea che l'acqua del rubinetto “non è buona" e che è meglio bere l’acqua in bottiglia, per la maggior gloria di quelli che la vendono, assicurandosi alti profitti. “Grazie” a questo incantamento gli italiani consumano ogni anno 12 milioni di metri cubi di acqua in bottiglia che costano alle famiglie circa tre miliardi di euro all’anno; così va questo mondo. L'acqua del rubinetto viene impiegata per cuocere la minestra o gli alimenti (ma conosco dei furbi che cuociono anche la pasta con acqua in bottiglia), e poi viene usata per lavare il corpo, magari solo per una sciacquatina delle mani, per pulire gli utensili di cucina, gli indumenti, per scaricare i rifiuti giù dal gabinetto, per annaffiare strade e terrazze o lavare le automobili. Acqua preziosa, ad elevato grado di purezza, che viene così buttata via, sprecata.

Adesso immaginiamo di fare un viaggio accompagnando i 5000 milioni di metri cubi di acqua usata dalle famiglie, giù dal lavandino o dagli scarichi dei gabinetti. Viaggio sgradevole ma utile perché ci porta a verificare lo stato della fognature - se ci sono - e a conoscere i depuratori. In Italia ce ne sono circa 10.000, ma soltanto la metà di questi depuratori pratica un trattamento appena soddisfacente e soltanto 2000 trattano le acque usate con un processo ”avanzato” che assicura una buona eliminazione delle principali impurità; anche questo mostra l’irrazionalità e la frammentazione di questo delicato sistema, essenziale per la difesa dell’ambiente e della salute. Alla fine del viaggio fra fogne e depuratori troviamo un fango maleodorante e dell'acqua usata che, in genere, viene gettata in qualche fiume o nel mare; eppure molte acque usate, se depurate in maniera efficace, potrebbero essere utilizzate in agricoltura.

La legge dice che tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà, anche tenendo conto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future. Dopo parole così belle e nobili, la legge consente che delle acque “pubbliche” possano appropriarsi imprese nelle quali sono presenti ingenti capitali privati, che le vendono ai cittadini, secondo criteri di profitto finanziario, per cui l'acqua costa di meno dove è più abbondante e facile da ottenere e costa di più dove è scarsa: bella solidarietà! La legge dice che occorre risparmiare acqua, ma ben poco viene fatto per spiegare ai cittadini che l'acqua è scarsa in assoluto e lo diventerà anche dove oggi apparentemente è abbondante, a causa dei cambiamenti climatici che stanno alterando vistosamente la circolazione dell’acqua sia a livello planetario, sia a livello di singoli paesi.

Eppure i consumi di acqua potrebbero diminuire con una adeguata riprogettazione delle lavatrici, dei rubinetti, dei macchinari industriali, dei gabinetti, in modo da ottenere lo stesso effetto e servizio con meno acqua. Le scuole - è da lì che comincia l’informazione delle persone che saranno destinate a vivere in città assetate - sono la prima frontiera per far conoscere il problema, ma anche il fascino della circolazione e dell’uso dell’acqua, la più indispensabile fonte di benessere della vita individuale e urbana.

L'articolo è inviato contemporaneamente a La Gazzetta del Mezzogiorno

(continua la lettura)

(continua la lettura)

La perdita

La figurazione e l’ironia di "la paura fa (quasi) 90" come a tombola. Anni però. Guardo o riguardo indietro nel tempo, guardo la consolidata cultura di eddyburg, guardo certe scarse note per il confronto, quella di Fabrizio Bottini reclamante «una seria interdisciplinarietà» nel commento critico al Vittorio Gregotti di Periferie: una rinascita senza ghetti (5 gennaio 2015), e il mio successivo Pensieri indisciplinati e no (9 gennaio 2015). Non possiamo più girare intorno al formaggio come fanno i topi e poi appena tentano un piccolo morso l’arco dentato li acchiappa e gli affonda le punte nella carne. Volevamo il dialogo fra le discipline, il superamento della cieca specializzazione (tipo eccessi della matematica a Oxford per selezionare la razza); volevamo onorare la vecchia battaglia di un Edgar Percy Snow affinché le due culture, l’umanistica e la scientifica, almeno si parlassero[i]; chiedevamo di riconoscere le conquiste a scuola (rare ma rivoluzionarie) nel campo della reciprocità (intra-bisogno) fra le cinque componenti della famiglia architetturale, di confermare e aumentare la capacità dell’urbanistica di introiettare l’essenziale delle scienze umane; soprattutto volevamo l’urbanistica e l’architettura, differenti ma non divergenti nella storia della città e dello spazio aperto, laboriose su cattedre e tavoli vicini, unite e compartecipanti nel fissare e perseguire gli obiettivi del progetto (del piano). Appunto, i topi intrappolati.

L’urbanistica e l’architettura sono entrambe, da una parte, nettamente staccate dalle nostre concezioni e dalle coerenti concrete prove, da un’altra «godono» quanto mai di una separatezza assoluta, un’intolleranza cruda quando gli capitasse di sfiorarsi. I campi recinti, d’altronde, non contemplano la vita. La loro divisione ha contribuito al fallimento della città e del fuori. Non interessa qui discutere la negazione di Franco La Cecla[ii] o l’ottimismo di Stefano Moroni[iii]. È la perdita dell’unità, il rifiuto del retaggio storico (una sola arte, come l’artifex dei latini) la causa dello stato attuale: l’urbanistica esiste come il cavaliere inesistente che esiste ma è un magatello; l’architettura ha surclassato la realtà come non-architettura, quella di autori che, attenti a nient’altro che a se stessi (e, horribile dictu, alla massima resa finanziaria per l’imprenditore) commettono clamorosi falli culturali e professionali pur di realizzare violente testimonianze del proprio protagonismo: cose e cosi sprezzanti i contesti storici e sociali, ostili alla città e alla comunità; forme per lo più astruse, talora contro-statiche in veste di grattacielo; contenuto? irrilevante. Ai cittadini col naso all’aria (non molti, la «classe media» potrebbe agire come l’io narrante in La vita agra di Luciano Bianciardi[iv]) basta meravigliarsi per l’imponenza vetrosa dai riflessi abbaglianti. Quando esistessero per il dato luogo, grazie a strana sopravvivenza della vecchia maniera, chiare definizioni e norme attuative, quei King Kong, succubi alla volontà del domatore padrone, le stritolerebbero, proprio come il gran scimmione stava per fare con la bella ragazza tenuta in una sola mano.

Forse l’ottica che adottiamo è deformata dalla taratura dell’obiettivo sul caso milanese? Come altre vicende in altri momenti[v], il «rito ambrosiano» (Vezio De Lucia), ossia la manipolazione delle regole, ha indicato al paese la melodia e l’armonia del corale che celebra lo sbaraglio dei difensori della legalità e dell’onesta verità storica della nostra cultura. Ne è il compendio assordante, altra volta descritto, la «Nuova Milano» di Garibaldi-Repubblica-Isola, terra straniera giacché è per intero proprietà qatarina: giustamente, vorremmo dire, dal momento che il paesaggio urbano sembra importato pari pari da quello del noto emirato[vi]: orrori, orrori disumani, un marchio mortale che distingue tutti gli emirati della penisola arabica.

La memoria

|

| L’interno della Borsa di Amsterdam |

|

| Particolare di Amsterdam Zuid |

Un metodo di progettazione in cui il tutto sia presente nelle parti e le parti nel tutto, un punto di vista univoco circa l’urbanistica e l’architettura: questo ci ha insegnato Hendrik Petrus Berlage, il maestro che tuttavia lega l’obiettivo di costruire la città nuova all’esistenza di un ideale di vita, di una larga cooperazione per obiettivi comuni; ma, infine, anche alla lotta politica contro la potenza del capitalismo. Ad ogni modo il piano per Amsterdam Zuid rappresenta in sé, a quella data, il miglior risultato rispetto alla coerenza dei principi: fedeltà alla storia della città (il demanio della terra, l’esproprio, l’isolato); affermazione e rilancio della socialità (la tradizione cooperativistica); piena applicazione della legge sulle abitazioni del 1901 (regolamentazione promotrice dell’edificazione per blocchi). Il progetto d’insieme fortemente unitario nella successione degli isolati, crea un più alto livello di unità attraverso i fabbricati ai margini e i giardini interni, luogo decisivo dove l’architettura mostra indubitabilmente, se così si può dire, la propria funzione urbanistica unita al riconoscimento dei valori cooperativistici, infatti il numero degli alloggi corrisponde a quello di una cooperativa di media dimensione. La realizzazione avverrà con gli architetti della Scuola di Amsterdam. I De Klerk, i Kramer, le Kropholler… Espressionismo, moderno romanticismo, alcune mirabolanti mostre delle risorse laterizie nell’esclusivo impiego del mattone… L’effetto è di una inflessibile coerenza dell’insieme e dei particolari, in armonia con lo spirito e l’arte del maestro. Conosciamo le critiche di Giedion (che sarà alfiere del razionalismo) al piano: le soluzioni proposte sono ancora legate a certa urbanistica ottocentesca. Ma a noi la «vecchia» Amsterdam Zuid basta ora: come preferiremmo, ora, una «Nuova Milano» tutta berutiana.

Bruno Taut, dopo una visita nel 1929, definì l’addizione meridionale un contributo eccezionale all’architettura moderna: «… è avvenuto il prodigio, la creazione di un’architettura collettiva, dove non è più la singola casa ad essere di particolare importanza, ma le lunghe schiere di case lungo le strade e ancor più l’aggregazione di molte strade in una unità complessa, anche quando in queste strade hanno lavorato architetti diversi».[vii]

|

| La Hufeisensiedlug della Groβsiedlug Britz |

|

| Case a schiera con diversificazione della tinteggiatura |

A questo punto sembra pura fortuna (invece è ricerca) poter introdurre la figura di Bruno Taut, da subito scelta insieme a quella di Berlage per far comprendere la superiorità del ricordo, tramite un suo alto apprezzamento dell’opera del maestro olandese. Pochi, forse nessun altro protagonista del Moderno può vantare, come Taut, una tanto ricca dotazione culturale fra idealità filosofica e politica, passione progettuale, capacità realizzativa. L’unità in Berlage fra architettura e urbanistica sovrintesa socialmente dalla cooperazione è naturale obbligazione in Taut. Ma esiste una più complessa relazione fra critica della città esistente e modelli deliberatamente utopici come in Die Stadtkrone e Alpine Architektur, o storico-idealistici come in Die Auflösung der Städte (Kropotkin evidente riferimento). Dobbiamo interpretarli quali potenti metafore della sua visione della società: ossia del rapporto fra società e città-territorio, dell’organizzazione degli spazi e dell’architettura. La definizione di Erdstadt per il progetto urbanistico e la precisazione con Die Erde eine gute Wohnung dicono quanta importanza Taut attribuisse alla terra, alla campagna: che all’interno della nuova città, le Siedlung, significherà anche grandi parchi, giardini, orti intanto che l’eine gute Wohnung realizza magnifiche soluzioni d’insieme urbano e di architettura di case per il popolo studiata a fondo secondo pochi tipi (fu Taut a ritenere che l’uomo trova un facile rapporto immediato con la sua abitazione fino al limite di tre piani. Superatolo comincia il momento dello straniamento che costringe a ricorrere a qualche accorgimento distraente).

Bruno Taut accettò doverosamente importanti compiti in cariche pubbliche per realizzare il suo programma, dimostrando come l’intero presupposto teorico e ideale fosse pronto a precipitare in una grande intrapresa di realtà. Da Stadbaurat a Magdeburgo lavorava da un lato per il progetto e la costruzione di alloggi popolari, dall’altro per il rinnovamento urbano attraverso la tinteggiatura policroma delle facciate attuata da artisti: «Magdeburgo colorata» si dice e si legge. A Berlino, invece, direttore dei programmi residenziali della GEHAG[viii] disegnò il piano di diverse Siedlung, talvolta con Martin Wagner, e progettò come altri noti colleghi (il fratello Max, Ludwing, Scheiderei, Häring, Poelzig…) l’architettura degli edifici. Così prima della crisi per l’avvento di Hitler decine di migliaia di alloggi furono assicurati alle classi lavoratrici. Fra i diversi e bei luoghi, il primato spetta alla Gossiedlung Britz, con la grande corte denominata Hufeisensiedlung (Hufeisen = Ferro di cavallo) altrimenti detta Lowise Reuter-Ring (Ring=Anello).

Note

[i] E. P. Snow, Le due culture, orig. 1959 e 1963, Feltrinelli 1964, Marsilio 2005.

[ii] F. La Cecla, Contro l’urbanistica, Einaudi 2015.

[iii] S. Moroni, Libertà e innovazione nella città sostenibile, Carocci 2015.

[iv] Vedi in eddyburg l’ultimo capoverso di L. Meneghetti, Migrazioni passato e presente. Seconda parte, 10 gennaio 2016, e la relativa nota 7.

[v] Vedi in eddyburg-archivio in data 11 settembre 2006 (quasi dieci anni fa!) L. Meneghetti, Falsificazione dell’architettura e privazione dell’urbanistica, poi in L. M., L’opinione contraria, Libreria CLup, dicembre 2006, p.189-196.

[vi] Vedi in eddyburg L. Meneghetti, Dov’è la bellezza di Milano? 10 gennaio 2016.

[vii] Citazione in M. Casciato (a cura di), La Scuola di Amsterdam, Feltrinelli 1987, p. 23, da B. Taut, Die neue Baukunst in Europa und Amerika, Stutttgart 1929, p. 41.

[viii] Gemeinützige Heimstätten Aktien Geselschaft = Società anonima per residenze di pubblica utilità.

Una primavera, quella di trent’anni fa, segnata da un gran numero di guai che, se non altro, servirono, se così si può dire, a migliorare le leggi e i controlli sulla salute e sull’ambiente. L’anno era cominciato con la pubblicazione dell’elenco delle industrie “a rischio” di incidenti; una direttiva della Comunità Europea aveva stabilito che tutti i paesi membri avrebbero dovuto fare un inventario delle industrie in cui avrebbero potuto verificarsi incidenti rilevanti, come quelli di Meda/Seveso in Lombardia, di Manfredonia in Puglia, di Bhopal in India.

Erano definite “a rischio” le fabbriche che al loro interno contenevano sostanze tossiche o esplosive in quantità superiori a certi limiti; un primo elenco delle industrie a rischio italiane fu redatto all’inizio di quel 1986 e, benché il governo lo avesse tenuto segreto, divenne presto pubblico e mostrò che l’Italia era piena di fabbriche pericolose di cui le popolazioni non sapevano niente. Cominciò allora una battaglia perché le autorità sanitarie e ambientali (era stato da poco istituito il primo ministero dell’ambiente) provvedessero a imporre procedure e controlli per una maggiore sicurezza e informazione dei lavoratori e degli abitanti del territorio circostante.

Nel marzo dello stesso anno fu scoperta una frode del vino che costò la vita a molte persone. Nel vino, come tutti sanno, è presente, in concentrazione fra 8 e 15 percento, alcol etilico che si forma dagli zuccheri dell’uva durante la fermentazione, quel delicato processo che assicura la qualità del vino il cui prezzo dipende, fra l’altro, proprio dalla quantità di alcol presente. Una delle frodi consisteva nel sottoporre a fermentazione uve scadenti aumentando artificialmente la gradazione alcolica o per aggiunta di zucchero al mosto o per aggiunta di alcol etilico.

Nel passato era stata anche praticata la frode di aggiungere al vino alcol metilico sintetico, una sostanza simile all’alcol etilico, ma tossica, e il cui prezzo era inferiore a quello dell’alcol etilico; per evitare questa frode, sull’alcol metilico era applicata una imposta che ne faceva aumentare il prezzo. Per qualche motivo tale imposta era stata annullata nel 1984 e un produttore di vino pensò di approfittarne facendo aumentare fraudolentemente la gradazione alcolico del suo vino con l’aggiunta del velenoso alcol metilico. Alcuni consumatori morirono, altri divennero ciechi. La frode ebbe grande effetto sull’opinione pubblica che si rese conto delle sofisticazioni a cui era esposta e pretese nuove più severe leggi e più diffusi controlli merceologici.

Proprio negli stessi giorni fu scoperto un diffuso inquinamento delle acque sotterranee che finiva per interessare anche l’acqua potabile distribuita dagli acquedotti. In varie città dell’Italia settentrionale i laboratori di analisi rilevarono che l’acqua che arrivava nelle case era contaminata da rifiuti industriali tossici provenienti da fusti presenti nel sottosuolo; i fusti col tempo si erano corrosi e il contenuto si era disperso nel terreno fino a raggiungere le falde idriche sotterranee. L’opinione pubblica cominciò a chiedersi quante altre discariche abusive esistessero in Italia, quali pericoli ci fossero bevendo l’acqua che usciva dal rubinetto e ci si accorse che effettivamente era pratica abbastanza diffusa disfarsi dei rifiuti tossici e pericolosi seppellendoli nel terreno; era appena l’inizio della scoperta delle discariche abusive di rifiuti tossici di cui ancora adesso stiamo verificando la diffusione e la pericolosità.

Era anche un periodo in cui il diserbo del mais era praticato su larga scala con vari erbicidi fra cui l’atrazina e quello del riso con bentazone, molto efficaci ma tossici; queste sostanze, dopo essere state sparse nei campi, finivano nel sottosuolo e raggiungevano e inquinavano i pozzi da cui veniva prelevata l’acqua potabile.

In quel marzo 1986 una direttiva della Comunità Europea sulla qualità dell’acqua potabile aveva stabilito che la concentrazione degli erbicidi nell’acqua non avrebbe dovuto superare 0,1 microgrammi per litro; se la concentrazione fosse stata superiore, l’acqua non avrebbe potuto essere distribuita dagli acquedotti. Finalmente i laboratori addetti ai controlli ambientali in tutta Italia cominciarono ad analizzare nelle acque anche sostanze che fino allora erano state trascurate.

Ma il peggio stava per arrivare: mentre era vivace la contestazione dei programmi governativi di costruzione di centrali nucleari nel Mantovano, in Puglia, in Piemonte, nel Lazio, il 26 aprile 1986 in un reattore nucleare di uno sconosciuto paese dell’Ucraina (allora parte dell’Unione Sovietica), chiamato Chernobyl, si verificò un incidente che provocò un incendio e poi un’esplosione. Il reattore si scoperchiò e ne uscì una nube che disperse nell’atmosfera una grande quantità di elementi radioattivi, con una radioattività equivalente a quella di mezzo milione di chilogrammi di radio, che ricaddero nelle zone vicine e in parte, trascinati dal vento, raggiunsero la Germania e l’Italia settentrionale. Le autorità persero la testa: occorreva o no vietare l’uso di verdure, latticini e carne ottenuti in zone su cui erano ricadute le sostanze radioattive ? Ancora più disorientata l’opinione pubblica: come faceva una massaia a sapere che cosa poteva o non doveva comprare per non essere contaminata dai misteriosi atomi provenienti da migliaia di chilometri di distanza ?

Vale la pena ricordare gli eventi di quei lontani anni perché fecero aumentare la consapevolezza nei confronti dell’ambiente e della salute, due beni che possono essere difesi soltanto migliorando le strutture pubbliche di controllo ma soprattutto la conoscenza, da parte dei cittadini, di quello che succede intorno a loro.

Questo articolo è inviato contemporaneamente alla Gazzetta del Mezzogiorno

Un significativo episodio di lotta per la riconquista della città: atti di resistenza contro la gentrificazione e contro l'appropriazione mercsntile di un'arte pensata e realizzata per tutti. Articoli di A. Di Genova,A. Del Lago, G. Stinco, R. Ciccarelli e un filmato di Wu Ming. Il manifesto, 13 marzo 2016

QUELLO DI BLU

È UN GESTO POLITICO

di Arianna di Genova

La street art nasce in strada, è pubblica, democratica, allegra, provocatoria, ribelle, clandestina, fruibile in ogni momento senza bisogno di pagare nessun biglietto «d’entrata». A volte, anzi spesso, è pure anonima. È questo, d’altronde, il suo Dna.

Un murales è di tutti, della città stessa, neanche dei proprietari delle mura e dei palazzi dove appare. Un graffito poi non è un affresco medievale che va conservato altrove per evitare che l’umidità mangi e polverizzi il colore. Esporlo nei musei significa negare la sua stessa storia e renderlo esangue, normalizzare la sua dirompenza delle origini. E tirarlo via dai muri, dalle periferie anche degradate dove è nato (non a caso) è una sottrazione indebita nei confronti di una comunità che può goderne ogni giorno.

Il gesto di Blu è politico, si fa così la politica vera: richiama alle origini di una forma d’arte e neguna qualsiasi appropriazione altrui. E cosa dire poi dell’ipocrisia dei vari governi? Che prima condannano un writer per atti vandalici e, secondo convenienza, trasformano quegli stessi atti vandalici in capolavori, da far circolare nel mercato. È importante che l’azione radicale e dolorosa di Blu venga seguita anche da altri street artisti. Sarebbe una lezione di civiltà per tutti.

BOLOGNA

SEMPRE MENO ROSSA

E SENZA BLU

di Giovanni Stinco

Lo street artist cancella le sue opere dai muri di Bologna. Una protesta contro una mostra in cui verranno esposti disegnai staccati dai muri delle case. «Così si privatizza l’arte»

«A Bologna non c’è più Blu e non ci sarà più finché i magnati magneranno. Per ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi». Non scrive o aggiunge altro lo street artist Blu, che ieri ha cancellato tutte le sue opere in città. Conosciuto e celebrato in tutto il mondo, Blu aveva già in passato cancellato una sua opera a Berlino, ma questa volta l’azione è stata sistematica. Sotto le Due Torri ogni traccia dell’artista è stata fatta scomparire da decine di attivisti e volontari, organizzati in squadre e armati di rulli, spatole e martelli.

L’ultima pennellata di grigio alla sua opera forse più conosciuta in città, il grande murales sulla facciata del centro sociale Xm24, è stata data nel pomeriggio. E così in poche ora l’epico affresco dal sapore tolkeniano è sparito, sparite le bici della Critical mass, gli attivisti, i contadini armati di zappe e gli studenti del book bloc che si scontravano alle porte di Bologna con bottegai, politici corrotti, banchieri e poliziotti a cavallo di draghi. Tutto è stato ricoperto da uno strato di vernice grigia. Resta solamente, e non è un caso, il frammento di città in fiamme col Cassero di Porta Santo Stefano, la sede dei collettivi punk e lgbt di Atlantide sgomberati nell’ottobre 2015 per volontà del sindaco Merola.

Le spiegazioni di un’azione così eclatante Blu le affida al collettivo di scrittori Wu Ming. «Il 18 marzo – si legge sul sito del collettivo – si inaugura a Bologna la mostra Street Art. Banksy & Co. Tra le opere esposte ce ne saranno alcune staccate dai muri della città, con l’obiettivo dichiarato di ’salvarle dalla demolizione e preservarle dall’ingiuria del tempo’, trasformandole in pezzi da museo». Una mostra che nasce per volontà di uno dei potenti per eccellenza della città, l’ex rettore ed ex numero uno della Fondazione Carisbo Fabio Roversi Monaco. «Ho un’età venerabile e non penso di poter fare molte altre cose, voglio salvare i graffitti dall’abbandono e dalla distruzione», aveva spiegato il diretto interessato.

«Non stupisce – si legge sul sito dei Wu Ming – che ci sia l’ex-presidente della più potente Fondazione bancaria cittadina dietro l’ennesima privatizzazione di un pezzo di città. Questa mostra sdogana e imbelletta l’accaparramento dei disegni degli street artist, con grande gioia dei collezionisti senza scrupoli e dei commercianti di opere rubate alle strade. Non stupisce che sia l’amico del centrodestra e del centrosinistra a pretendere di ricomporre le contraddizioni di una città che da un lato criminalizza i graffiti, processa writer sedicenni, invoca il decoro urbano, mentre dall’altra si autocelebra come culla della street art e pretende di recuperarla per il mercato dell’arte. Tutto questo meritava una risposta». E la risposta è arrivata «per sottrazione», perché «di fronte alla tracotanza da governatore coloniale, di chi si sente libero di prendere perfino i disegni dai muri, non resta che fare sparire i disegni» e «rendere impossibile l’accaparramento».

Così è sparito il murales dell’Xm24, sotto gli occhi spesso increduli dei passanti. Se le squadre di cancellatori hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni lasciando parlare i fatti, c’è stato chi ha discusso lungamente con amici e sconosciuti incontrati sul posto. «Mi chiedo se quell’opera sia ancora nella disponibilità dell’artista, una volta che la regali alla città poi puoi decidere di cancellarla?», si è chiesta una signora dispiaciuta per quel che stava accadendo. Poi i tanti solidali con l’operazione: «Blu ha fatto la cosa giusta, adesso nei musei ci mettano questo bel muro grigio».

Di sicuro l’azione di Blu, allo stesso tempo performance e atto politico, è stata uno schiaffo alla mostra e nello stesso un modo di ricordare che la street art per sua natura è mutevole come lo è il panorama urbano, e non si fa ingabbiare nelle sale di un museo. «Un atto forte che farà riaprire il dibattito in una città che però ora si ritrova più povera», dice a caldo l’assessore alla cultura Davide Conte. Quel che è certo è che la politica locale non potrà più dirsi orgogliosa, come spesso ha fatto, per le opere che hanno fatto parlare di Bologna in tutto il mondo. Tenta di restare sopra le parti il sindaco, secondo cui «le scelte che riguardano l’arte non possono essere divise a priori tra giuste e sbagliate. Cercare la ragione e il torto in questi casi è un esercizio inutile e non mi interessa schierarmi con nessuno».

La risposta alla mostra sulla Street Art non ha riguardato solo il murales di Xm 24. In via Capo di Lucca sono spariti gli inquietanti animali che Ericailcane, Dem e Will Barras realizzarono nel 2009 per sostenere l’occupazione dell’ormai defunto collettivo universitario Bartleby. Sparito anche l’elefante giallo dipinto da Blu in via Zanardi, all’interno degli spazi allora occupati nel 2008 dai militanti del collettivo Crash. Proprio in via Zanardi tre militanti di Crash sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni e imbrattamento mentre stavano cancellando l’opera di Blu. Secco il commento del collettivo: «Quanto sa essere sciocco il potere quando ci si impegna? Con questa ci conquistiamo la denuncia più stravagante e imbecille dell’anno».

BLU RIVOLTA

di Alessandro Dal Lago

Blu a Bologna. Cancellando le sue opere, Blu ha risposto che la città appartiene anche e soprattutto agli artisti e ai soggetti anonimi che modificano l’estetica urbana indipendentemente dal profitto, dal potere e dalle burocrazie urbane

Dietro il conflitto sulle opere di Blu a Bologna c’è un problema enorme, che non riguarda soltanto il writing o la street art, ma l’estetica urbana come fatto politico e oggetto di scontro sociale. Anzi, il diritto di espressione, artistica e non, contrapposto alla cultura degli assessori e al gigantismo spesso trombonesco e manipolatorio degli eventi sponsorizzati. Da un anno circa sui muri delle città tedesche si può leggere la scritta: Wem gehört die Stadt? («A chi appartiene la città»?).

Ai grandi interessi immobiliari? Alle amministrazioni elette magari da maggioranza di sinistra –e immediatamente impegnate a ripulire le città in nome del decoro urbano, come a Milano? Alle associazioni dei commercianti che cacciano gli ambulanti dai marciapiedi? Alle banche che deturpano le facciate di palazzi quattrocenteschi con insegne enormi? O magari ad associazioni di maggiorenti o critici che fiutano l’affare dei graffiti?

Cancellando le sue opere, Blu ha risposto che la città appartiene anche e soprattutto agli artisti e ai soggetti anonimi che modificano l’estetica urbana indipendentemente dal profitto, dal potere e dalle burocrazie urbane. E poiché le ha realizzate lui, a suo rischio e pericolo, è suo pieno diritto impedire che finiscano nelle mani di qualche mercante che sa guardare al di là del proprio naso. L’aspetto inquietante – agli occhi dei poteri locali – dell’arte di strada (graffiti, murali, stencil ecc.) è che non è in vendita, che la sua grazia risiede nella gratuità, e persino nel gioco a rimpiattino dei writer con le autorità e la polizia, che inevitabilmente li scambiano per teppisti, trattandoli di conseguenza. Miseria delle categorie ingessate del controllo sociale che vede infrazioni, deturpamenti e violazioni dei codici in un gesto, il dono di un’opera alla città, che evade dalla cultura del profitto. Così Blu può essere denunciato per aver realizzato un graffito oppure per averlo cancellato.

Un’altra writer di fama mondiale, ALICè, è condannata a 800 Euro di multa per un’opera murale che altrove sarebbe vanto di una città. E così via, in una sequela di schizofrenie giudiziarie, corteggiamenti estetici, burocratismi comunali, strepitii di risibili associazioni anti-graffiti, che spediscono ragazzini innocenti a imbiancare i muri – salvo scoprire che magari quello che ricoprono potrebbe valere milioni, come è avvenuto al celebre Banksy.

Che poi un writer come Blu esponga alla Tate, come ipocritamente gli ha rinfacciato qualcuno, non cambia la sostanza del problema. E non solo perché sono fatti suoi. Da che parte si sta? Da quella di chi deturpa per mesi la facciata di una cattedrale con una pubblicità di dieci metri per dieci? O da quella di chi dice la sua, con una bomboletta, sull’ordine che ci circonda?

Ma forse è più onesto chi reprime i writer apertamente, alla luce del sole, di chi strappa un’opera al suo luogo naturale, l’aria aperta, per trascinarla nell’aria stantia di un museo.

BLU, LA RIVOLTA CONTRO

LE CITTÀ ZOMBIE

di Roberto Ciccarelli

Street art. Ritratto di un artista anonimo conosciuto da Los Angeles a Berlino. La battaglia contro la gentrificazione e il diritto alla città. Quelle di Blu non sono «opere», ma atti di cittadinanza: popolano lo spazio, creano immaginario, fanno movimento. La storia di Kreuzberg, quando decise con Lutz Henke di cancellare i murali visitati in processione dai turisti-hipster

Di sé, Blu, non parla. Parlano le sue opere super-iconiche, affreschi colossali, concepiti per proteggere da uno sgombero l’ex magazzino dell’Aeronautica militare in via del Porto Fluviale a Roma, occupato da 450 persone in emergenza abitativa o l’ex mercato ortofrutticolo occupato dal centro sociale Xm24 a Bologna, una delle opere cancellate ieri per protestare contro la mostra «Street Art. Banksy & Co» dove Blu è stato esposto. E museificato nel mercato dell’arte che ha coniato un termine specifico, «muralismo», per indicare una pratica pacificata, una professione rispettabile.

I suoi sono invece atti di cittadinanza, non opere da esporre in vetrina, quelle di un museo o sulla superficie legalmente autorizzata. L’ultima moda della «gentrificazione»: decorare lo spazio urbano come un salotto con le foto di famiglia in cornici argentate.

Blu rivolta Bologna

Tre le righe dedicate sul suo sito da Blu agli organizzatori della mostra: «A Bologna non c’è più Blu e non ci sarà più finché i magnati magneranno per ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi». Laconico, questo è lo stile dell’artista nato a Senigallia, cresciuto artisticamente a Bologna, street artist di fama mondiale.

La cancellazione dei murali bolognesi non va intesa solo come una difesa dell’indipendenza dell’artista o una protesta contro la riduzione della street art a arte decorativa. Ieri si è risvegliato un conflitto sociale sul futuro delle città. Era tutto rappresentato nel murale all’Xm24 che, ormai postuma, è diventata famosa.

Rappresentava il colossale scontro tra la città opulenta contro la città che lotta contro l’ingiustizia. Le munizioni: da un lato, enormi tranci di mortadella; dall’altro, cocomeri e zucche. L’affresco di una guerra contadina, una jacquerie combattuta con armi alimentari. Uno scontro epico, chiaramente dualistico, dal sapore tolkeniano. Si guerreggia per conquistare un anello, posto al centro dell’affresco. A Blu non manca l’umorismo.

Le parti in gioco sono chiare: da un lato c’è l’ideologia del decoro urbano che trasforma i quartieri in salotti ed eventifici; dall’altro lato, i movimenti sociali dal G8 di Genova ai No Tav; il gigantesco biker che schiaccia le automobili a Lambrate, la battaglia quotidiana contro la gentrificazione e per l’autorecupero urbano.

Wu Ming racconta Blu. #OccupyMordor

Berlino, la città dei non-morti

Non è la prima volta che questo artista anonimo decide di cancellare un’opera, trasformandola in evento di un arte che concepisce come politica. Lutz Henke, co-autore nel 2008 del secondo muro in Cuvrystrasse a Kreuzberg, ha raccontato come un murales può diventare un’attrazione turistica contro lo stesso parere degli artisti.

È successo a Berlino dove l’affresco del manager con i polsi incatenati che mostrano un orologio d’oro e quello delle figure rovesciate che si smascherano sono diventate l’attrazione della città «povera e sexy» visitata da torme di turisti e hipster. Lo scontro sociale è diventato un’estetica della resistenza per le campagne di marketing territoriale.

Blu e Henke hanno deciso di cancellare gli affreschi, oggi sostituiti da un altro con un gigantesco dito medio: «Fuck You Gentrification». «Senza volerlo – ha scritto Henke in un’articolo sul Guardian nel 2014 – abbiamo creato una rappresentazione visiva ideale per una città che offre spazi giganteschi abbandonati per una vita a basso costo e una sperimentazione creativa tra le rovine della sua storia. Gli artisti scoprono di essere i loro principali nemici». Il vicinato protestò contro il turismo che è il primo passo della gentrificazione.

Gli artisti capirono: «Berlino ha bisogno del suo brand artistico per restare attraente, tende a rianimare la creatività che disperde, producendo una città non morta». Henke parla di una «zombificazione» che rischia di trasformare Berlino in una città riverniciata.

Il punto è un altro: «Reclaim your city», rivendica la tua città.L’evocazione di un diritto alla città era scritta a caratteri cubitali accanto a una delle teste delle sagome in Cuvrystrasse. Non lasciare, invece, senza risposte la domanda che molte volte è stata ripetuta in questi anni: «Chi governa questa città? Di chi credi che sia?»

Un’arte fugace

Ieri abbiamo compreso che la duplicazione di un’opera di Blu in una mostra a Bologna rischia di negare il senso di un altro spazio vissuto e recuperato, fuori dal suo centro-vetrina. La cancellazione è un atto che rafforza la funzione sociale di un intervento artistico sulla città, lì dove altre forme di azione politica si rivelano poco efficaci.

«Sin dal primo momento i murali di Blu sono destinati a scomparire – sostiene Henke – è la natura della street art occupare spazio per celebrare la sua incertezza, cosciente della sua esistenza fugace». È anche accaduto che un’opera di Blu sia stata cancellata dal suo committente.

È accaduto al museo d’arte contemporanea di Los Angeles – il Moca – nel 2010. Il direttore Jeffrey Deitch non gradì il pezzo pacifista che rappresentava le bare dei soldati caduti in una guerra americana rivestite di dollari e non con la bandiera Usa. Vicino al museo c’era un ospedale per veterani di guerra e un monumenti ai caduti nippo-americani.

La reazione di Blu fu determinata, ma serena. Parlò di «censura» e disse: «Mi capita spesso di dipingere soggetti forti – scrisse Blu – ma lascio sempre l’interpretazione aperta allo spettatore. La reazione delle persone è la cosa più interessante. Alcuni veterani hanno gradito il murale, trovandolo veritiero. La mia posizione è fare un passo indietro e guardare le reazioni».

Blu: street art globale

Sul sito del manifessto trovare altri filmati e immagini che non sappiamo inserire qui. Chi si contenta gode, e chi vuole godere di piu si abbona al manifesto online.

Prosegue il tentativo del governo Renzi di rendere vano il referendum indetto da cinque regioni per dare un segnale forte nella direzione giusta sulla difesa dell'ambiente e del nostro futuro. Il Fatto quotidiano, 12 marzo 2016

Vietato parlare di referendum sulle trivellazioni in Consiglio comunale. Quando a Menfi cinque consiglieri hanno avanzato la proposta di ordine del giorno sono rimasti di sale: la prefettura di Agrigento, che riprende una circolare del ministerodell’Interno, dice no. E pensare che a Menfi, Sciacca, Porto Empedocle, insomma, in quella Sicilia che teme di vedere l’orizzonte costellato di trivelle, se ne parla eccome. Ma nelle aule della politica non si può. Tanto che i sindaci, lasciata magari per un attimo la fascia tricolore, hanno deciso di riunirsi. Di studiare forme di mobilitazione prima del 17 aprile.

“Non è una censura sulle trivelle. Succede così prima di tutte le consultazioni elettorali”, giurano dalla prefettura di Agrigento. E ti mostrano la circolare del ministero dell’Interno: “È fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Ma poche righe dopo ecco si apre lo spiraglio in cui vogliono infilarsi i sindaci siciliani: “Si precisa che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale... e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda”.

Insomma, fatta la legge trovato l’inganno. Anzi, è lo stesso ministero che te lo indica. Anche perché in Sicilia quasi tutti i sindaci sono contrari alle trivellazioni. A cominciare da Vincenzo Lotà di Menfi: “Ci stiamo organizzando. Qui siamo tutti preoccupati, i comuni costieri e quelli dell’entroterra. Ci sono comuni come Sciacca che sorgono in zona vulcanica”. Gente combattiva, qui a Menfi. Come racconta Vito Clemente, il presidente del Consiglio Comunale: “Ho dovuto dire di no al consiglio dedicato alle trivelle, perché me lo imponeva la legge. Ma io sono per il “Sì”, cioè per l’abrogazione della legge che proroga le concessioni”. Tipico dell’Italia, bisogna dire “Sì” per dire “No” alle trivelle. Ma Clemente aggiunge: “Qui ci siamo già battuti contro chi voleva portarci via l’acqua; contro chi sperava di costruire una centrale a biomasse; per non dire delle pale eoliche e ora delle trivelle. Ma noi puntiamo su uno sviluppo che rispetta l’ambiente”.

I Comuni e sindaci non possono parlare di referendum. Nel Municipio, perché basta varcare la porta e tutto cambia. Vale per Menfi, ma anche per altri comuni no-trivelle. Per esempio Frisa (Chieti), in Abruzzo. Racconta il sindaco Rocco Di Battista: “La battaglia è partita anche da qui. Noi abbiamo votato contro le trivelle mesi fa. Ma anche adesso, come privato cittadino, continuerò a schierarmi per il “Sì”. Evidentemente si vuole impedire ai cittadini di esprimere la propria volontà”. Comune che vai, usanza che trovi. Racconta Andrea Quattrini (consigliere M5S ad Ancona): “Lunedì in consiglio comunale è in calendario una mozione per impegnare il Comune a ribadire la propria contrarietà alle trivelle e invitare i cittadini a votare “Sì”. Vorremmo che il Comune aderisse come sostenitore al coordinamento anti-trivelle”. Chissà se anche ad Ancona interverrà il prefetto.

Non è la so-la anomalia

un po’ italia

na: le Regioni,

infatti, non

sono sottopo

ste al divieto. “Non si poteva impedire alle Regioni di fare la campagna per il “Sì” – ha spiegato al Fatto Quotidiano Piero Lacorazza, presidente del consiglio regionale della Basilicata – visto che siamo gli unici comitati promotori”.

Ma il referendum sulle trivelle rischia di scavare una voragine anche nel sindacato, aprendo la questione ambientale. Due giorni fa Emilio Miceli, segretario Chimici Cgil, si era schierato apertamente contro il referendum e a fianco delle trivelle: siamo ancora lontani, aveva detto, da un “superamento dell’energia da fonte fossile”. Ma nella Cgil si stanno confrontando diverse anime. “Quattrocento dirigenti di diversi settori hanno firmato un appello a favore del ‘Sì’”, racconta Simona Fabiani della Cgil Ambiente.

Legge nel documento: “Come sindacalisti siamo convinti della necessità e dell’urgenza della transizione a un nuovo modello energetico, democratico e decentrato, con il 100 per cento di efficienza energetica e di rinnovabili, con grande opportunità di crescita economica e di nuova e qualificata occupazione per il nostro Paese” è scritto nell’appello. Che aggiunge: “Le trivellazioni, il petrolio, le fonti fossili rappresentano un passato fatto di inquinamento, dipendenza energetica, interessi e pressioni decisionali delle lobby, conflitti, devastazione ambientale e della salute, cambiamenti climatici”.

Qualche giorno fa si è ricordato su questo sito quanto sia importante, per governi e imprese, guardare al futuro e chiedersi quali conseguenze potrebbero avere le decisioni che prendiamo oggi. Tale importanza appare ancora più grande alla luce di uno degli eventi più disastrosi della storia, l’incidente alla centrale nucleare giapponese di Fukushima, avvenuto cinque anni fa. E’ stato scritto e sarà scritto molto, articoli, ricerche sperimentali, volumi, sopra le cause e lo svolgimento dell’evento; un terremoto di anomala intensità, in fondo al mare al largo della costa nord orientale del Giappone, ha provocato un’onda marina di molti metri di altezza che ha invaso la costa arrivando fino ai quattro reattori nucleari che azionavano una grande centrale elettrica; una interruzione dell’erogazione dell’elettricità ha impedito il flusso dell’acqua di raffreddamento delle barre contenenti l’uranio e il plutonio che, esposti ad un flusso di neutroni, stavano trasformandosi lentamente liberando grandissime quantità di calore. Il calore, a sua volta, generava il vapore che azionava le turbine e gli alternatori della centrale elettrica.

Nel momento in cui è cessato il raffreddamento delle barre di tre dei reattori (il quarto era inattivo), la temperatura di queste barre metalliche è aumentata in maniera incontrollata, la reazione fra metalli incandescenti e acqua ha provocato la formazione di idrogeno, un gas combustibile che si è incendiato in forma esplosiva; altre parti metalliche sono fuse e parte degli elementi radioattivi si sono sparse all’interno dei reattori continuando a liberare calore. Dei coraggiosi lavoratori, alcuni pagando con la vita il proprio impegno, sono riusciti a isolare la materia incandescente e a diminuire almeno la diffusione nell’ambiente delle sostanze radioattive; comunque è risultata contaminata e inabitabile una vasta superficie intorno ai ruderi della centrale nucleare, fino a poco prima orgoglio della tecnologia. In questi anni grandi quantità di acqua, prelevata dal mare, sono state restituita al mare inquinate con elementi radioattivi e si sono disperse nell’Oceano Pacifico; grandi quantità di acqua radioattiva sono ancora contenute in serbatoi; grandi quantità di rottami altamente radioattivi sono ancora all’interno dei reattori e continuano ad emanare radioattività e calore e continueranno ad emanare radioattività e calore per secoli e, in qualche caso, per millenni, in attesa di una qualche “sepoltura”.

L’incidente di Fukushima segnò l’inizio della fine delle centrali nucleari commerciali; furono cancellati in fretta e furia i progetti di costruzione di quattro centrali nucleari che il governo italiano aveva previsto qualche mese prima; furono fermate molte centrali nucleari in funzione nel mondo. I volonterosi sostenitori dell’energia nucleare continuano aa affermare che è un errore abbandonare questa fonte di energia che fornisce elettricità senza immettere gas serra nell’atmosfera; che appropriate innovazioni tecniche potranno ridurre i rischi di futuri incidenti simili a quelli che si sono già verificati a Three Mile Island negli Stati Uniti nel 1979, a Chernobyl in Ucraina nel 1996 e a Fukushima in Giappone nel 2011. A parte considerazioni ambientali, per restare soltanto alla questione dei soldi, pochi conti mostrano però che i perfezionamenti nelle centrali nucleari faranno aumentare il costo dell’elettricità a livelli insopportabili, e superiori a quelli dell’elettricità fornita perfino dalle centrali fotovoltaiche solari.

L’evento di Fukushima induce però a interrogarci sul problema più generale della fragilità della tecnologia e dei suoi affetti sulla vita umana. Gli esseri umani hanno bisogno di “cose” materiali, che sia cibo, o lavatrici, o scarpe o edifici; ciascuna di queste ”cose” (vogliamo chiamarle “merci” ?) deve essere progettata e fabbricata prima di arrivare a chi la dovrà usare. Il progetto deve prevedere, con uno sguardo al futuro, quanta materia occorre nella fabbricazione, e quali effetti la fabbricazione ha sui lavoratori e sull’ambiente, quali effetti l’uso avrà sugli acquirenti, e quali effetti lo smaltimento dopo l’uso avrà sull’ambiente. Attenzione al “futuro”, qualità delle ”cose”, benessere umano e ambiente sono i fattori che stanno alla base del “progetto”. C’entrano poi anche i soldi; quali processi costano meno soldi, quali possono produrre “cose” vendibili a più basso prezzo e quali assicurano maggiori profitti ai fabbricanti. Il lettore avrà notato che non ho usato la comune parola “consumatore” perché l’acquirente delle merci non le consuma, ma trasforma le molecole delle varie componenti in altre molecole e sostanze che finiscono, prima o, poi, nell’”ambiente” naturale, nell’aria, nelle acque, sul suolo.