. la Repubblica, 23 luglio 2017

In questo torrido e arido mese di luglio, i capi di stato del gruppo di Visegrad — la città ungherese dove nel 1991 si sono riuniti per la prima volta i rappresentanti dei paesi del centro ed est Europa — si sono incontrati a Budapest e hanno indirizzato una lettera-documento in tema di immigrazione al nostro governo. L’Italia, che si trova a presidiare molti chilometri di confini del territorio europeo, si è vista calare per bocca del leader ungherese Viktor Orbán, questo suggerimento che ha l’arroganza del comando: chiudere i porti e accettare le proposte dei paesi frondisti, che prevedono la gestione, con il sostegno dell’Ue, della politica di “protezione” dei confini europei, l’addestramento della guardia costiera libica, e nuovi codici di condotta delle Ong.

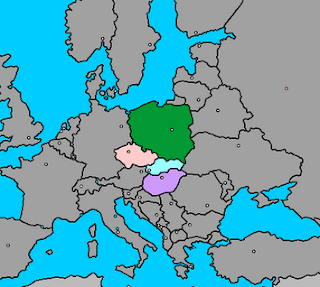

|

| Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia |

I nuovi nazionalisti non sono così anacronistici da rivendicare nazioni isolazioniste. E per questo, Orbán, il primo leader di una democrazia populista sul territorio europeo, si candida a paladino dell’Europa: i confini dell’Ungheria sono, lo ha più volte detto, i sacri confini dell’Europa cristiana.

Ridurre le tasse e appiattirle non significa solo tradire il principio costituzionale della proporzionalità tra reddito e contributo alla spesa pubblica, ma provocherebbe riduzione della spesa sociale e indebolimento del potere pubblico di influire sulla direzione degli investimenti.

Ridurre le tasse e appiattirle non significa solo tradire il principio costituzionale della proporzionalità tra reddito e contributo alla spesa pubblica, ma provocherebbe riduzione della spesa sociale e indebolimento del potere pubblico di influire sulla direzione degli investimenti.

il manifesto, 22 luglio 2017

In barba a tutte le nuovistiche pretese rottamatrici, ormai è chiaro che nella politica italiana a difettare sono proprio i progetti e che la prossima campagna elettorale sarà dominata da una idea vecchia come il cucco, quale il mantra della riduzione indiscriminata delle tasse.

Riproposto nelle forme più demagogiche anche sotto le vesti di ricorso alla flat tax, un’idea che nasce dal cuore della destra ma a cui ha occhieggiato lo stesso Renzi. Questo deficit di pensiero e di ideazione è tanto più grave a sinistra, dove esso spiega ciò che altrimenti rimarrebbe inspiegabile: il cinismo con cui da tutte le parti – sia nel Pd di Renzi, sia nei fuoriusciti di Mdp, sia nella sinistra estrema – si rinunzia a costruire una coalizione larga di centrosinistra e si punta solo a strappare qualche voto all’immediato vicino dando per scontato che le elezioni siano già perse, bastonandosi di santa ragione tra più affini invece di combattere soprattutto sul piano ideale e programmatico la destra e il movimento 5Stelle (non a caso sostenente una bandiera – il «reddito di cittadinanza», che è un sussidio flat – speculare a quella della destra).

Eppure non è in alcun modo sottovalutabile la pericolosità di una proposta come la flat tax, nell’ipotesi dell’Istituto Bruno Leoni un’aliquota unica del 25% per Irpef, Ires, Iva, sostitutive ecc, associata a un trasferimento monetario agli incapienti. Perseguire una simile ipotesi porta a due esiti entrambi estremamente negativi. Il primo è una drammatica alterazione della distribuzione del reddito, già tanto disegualitaria e squilibrata, a ulteriore favore dei ricchi e a danno dei ceti medi: Baldini e Giannini su Info La voce segnalano che una coppia di dipendenti del Nord con due figli con 40 mila euro di reddito guadagnerebbe 268 euro, mentre la stessa famiglia con reddito più che doppio (80 mila) ne guadagnerebbe quasi 9 mila.

Il secondo esito negativo è una perdita di gettito (le entrate pubbliche complessive si ridurrebbero di più di 95 miliardi di euro l’anno, lo spazio di quattro-cinque finanziarie!) di tale entità da restituire attualità al motto starving the beast, «affamare la bestia governativa», sottraendogli le risorse necessarie a finanziare servizi pubblici e prestazioni sociali. Non si deve dimenticare che l’espressione entrò in auge all’epoca di Reagan, quando nella cerchia dei consiglieri repubblicani nessuno credeva che i tagli fiscali del 1981 potessero essere finanziariamente sostenibili (e in effetti non lo furono), ma si consideravano i tagli stessi come mezzi per formare disavanzi tali da affamare il bilancio pubblico, utilizzando l’«affamamento» come leva per abbattere la spesa. Il tutto nella più classica logica ostile all’esercizio della responsabilità collettiva incarnata dalle istituzioni pubbliche: «meno tasse, meno regole, meno stato, più mercato», associando l’idea che la tassazione sia intrinsecamente dannosa alla volontà di ridurre al «minimo» il ruolo degli stati e dei governi (nella proposta dell’Istituto Leoni la perdita di gettito sarebbe finanziata per due terzi con l’abolizione delle prestazioni assistenziali esistenti – assegni familiari, indennità di accompagnamento, integrazione al minimo, pensione sociale, ecc. -, per un terzo con altri tagli di funzioni pubbliche).

Dunque, le critiche che dipingono la flat tax come «ambiziosissima» ma irrealistica o intempestiva, perché troppo costosa, sono assolutamente insufficienti e non colgono nel segno. Perché non è solo questione di promesse demagogiche irrealizzabili, né è solo questione delle risorse mancanti con cui finanziare le politiche di tagli fiscali. In gioco c’è molto di più: queste politiche sono profondamente sbagliate e tali rimarrebbero anche se ci fossero le risorse per realizzarle, sia sotto il profilo redistributivo, sia sotto il profilo dell’impatto ipotizzabile sull’economia e sulla società. In primo luogo per il disorientamento culturale che ne scaturisce: le visioni neoliberiste, di cui è figlia la flat tax, infatti, hanno fatto sì che un dibattito meditato sulla tassazione scomparisse dalla scena pubblica. L’inerzia di una riflessione pubblica sulla tassazione ha prodotto quel fenomeno generalizzato per cui le scelte di politica fiscale non sembrano più appartenere alla discriminante destra/sinistra: da entrambi i lati appare dominante un unico slogan, diminuire le tasse. Così si perde di vista che il significato e il ruolo della tassazione non sono valutabili in se stessi, ma si commisurano anche e soprattutto al livello e alla qualità dei servizi di cui una società desidera disporre, i quali a loro volta, esprimono la qualità e la natura dei «beni collettivi» e dei «legami di cittadinanza» propri di quella stessa società.

Poiché, però, il dibattito sul livello e la struttura della tassazione è centrale per il processo democratico, l’accettazione della ridefinizione della questione fiscale nei termini angusti imposti dai conservatori è particolarmente dannosa per le forze di centro-sinistra. Esse, infatti, hanno bisogno per definizione di politiche attive e di offrire servizi di alta qualità e basano la loro forza sull’estensione della cittadinanza e sull’approfondimento dei legami coesivi tra cittadini e dei legami di fiducia tra cittadini e stato, l’indebolimento dei quali è, invece, provocato dalla delegittimazione della tassazione. Se ne vedono le conseguenze, in vari paesi europei, nello scatenamento di populismi che trovano impreparate le forze di sinistra e di centrosinistra.

Queste ultimi confermano la loro vitale necessità di essere e di essere percepite, agli occhi del loro elettorato, al tempo stesso più efficienti, più eque e più capaci di sollecitare il potenziale dinamico e coesivo di una società. In definitiva, Renzi non va criticato per aver conquistato «margini di flessibilità« e voler oggi rimettere in discussione il Fiscal Compact. Va criticato per aver dissipato quei margini di flessibilità (che concretamente vogliono dire finanziamento in deficit) finanziando non spesa in investimenti produttivi ma spesa corrente, fatta di tagli fiscali, decontribuzione, regalie varie. Al contrario, quello che oggi urge è un rovesciamento di lessico, di paradigma culturale, di etica pubblica che sposti il focus – dagli incentivi indiretti, i bonus, i trasferimenti monetari quali sono anche i benefici fiscali – a un grande Piano di investimenti pubblici per un nuovo modello di sviluppo di elevata qualità e ad alta intensità di lavoro, soprattutto per i giovani la cui disoccupazione rimane scandalosamente vicina al 40%.

Vocidall'estero online, 6 luglio 2017 (c.m.c.)

Pubblichiamo oggi la traduzione di un altro articolo della rivista European House of Cards. Joachim Starbatty dà una lettura keynesiana dell’eurocrisi. Secondo Keynes, per paesi come quelli dell’europeriferia, la soluzione è semplice: stimolare la domanda con spesa governativa e svalutare la moneta per recuperare competitività. Il problema è che questo è impossibile, perché il “core” dell’eurozona li ha legati con un cambio fisso. È il cambio fisso il vero ostacolo alla ripresa economica in Europa. Purtroppo, nonostante questo semplice dato sia sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori, continua a essere negato per non turbare il “sogno di un’Unione Europea sempre più stretta”.

La soluzione di J.M. Keynes – un aumento della spesa governativa in grado di stimolare la ripresa economica durante una recessione – viene spesso proposta come soluzione per i paesi troppo indebitati del Sud dell’eurozona. Ma per i paesi della periferia dell’eurozona, questo approccio non rappresenta un cammino credibile verso la ripresa economica.

Nel suo libro epocale La teoria generale dell’occupazione, degli interessi e della moneta (1936) Keynes dimostrò che la capacità produttiva inutilizzata e i lavoratori potrebbero essere rimessi in opera grazie alla spesa del governo. Quello che non discuteva era la competitività, che è al cuore del problema che devono affrontare le economie dei paesi dell’eurozona in crisi. La spesa a deficit deve essere intesa come un ponte: Keynes offre una soluzione per sfruttare le risorse inutilizzate fino a quando la domanda del mercato non si riprende.

Tuttavia, la spesa governativa non produrrà un’efficiente allocazione dei fattori di produzione, quando non ce ne era fin dal principio. In altre parole, non può risolvere il problema della mancanza di competitività economica di base. Inoltre, una spesa pubblica su larga scala richiederebbe altro debito pubblico, che per molti paesi sarebbe insostenibile. Nella Teoria generale di Keynes, tuttavia, troviamo un suggerimento: un’economia può uscire dal suo problema di disoccupazione manipolando il tasso di cambio. Un governo che deve affrontare un’alta disoccupazione può stimolare l’occupazione svalutando la moneta, cosa che si traduce in esportare più beni e importare occupazione.

Di conseguenza, i suoi partner commerciali importeranno più beni ed esporteranno occupazione. È la strategia indicata come “Beggar-my-neighbour (Frega il vicino)”. Ed è quello che sta avvenendo nell’eurozona. Il principale problema dell’unione monetaria è un rapporto di prezzi relativi falsato: il valore dell’euro è troppo basso per la Germania e troppo alto per i paesi della periferia, In Germania, il surplus della bilancia di pagamenti è aumentato dall’1% del 2000 all’oltre 8% attuale e la disoccupazione è scesa dall’11% del 2005 al 5% attuale, mentre la disoccupazione della periferia del Sud è quasi raddoppiata. Questa è una chiara prova empirica della politica “frega il vicino”. È comprensibile che gli esportatori tedeschi siano soddisfatti dell’euro-regime; ma è incomprensibile che i governi della periferia europea aderiscano a un sistema monetario che sta distruggendo i loro Paesi.Per loro c’è una sola possibilità di tornare alla prosperità economica: una consistente svalutazione di una nuova valuta nazionale.

In alcuni casi, sarà necessaria una ristrutturazione del debito. Il governo tedesco naturalmente è consapevole dei prezzi relativi truccati e impone ai governi della periferia europea una svalutazione interna, basata su un abbassamento dei salari guidato dall’alta disoccupazione, dalle politiche di austerità e dall’import in caduta. Possiamo imparare in dettaglio da Keynes quello che succede ai governi che seguono le ricette della cancelliera Angela Merkel. Nel suo Trattato sulla riforma monetaria (1923), Keynes criticava aspramente le politiche deflazionistiche della Francia, messe in atto per difendere un Franco sopravvalutato. Dopo la Grande Depressione, l’Inghilterra e gli USA seguirono i suoi consigli e abbandonarono il Gold Standard: la sterlina inglese e il dollaro americano si svalutarono, e i due Paesi divennero più competitivi della Francia.

Il governo francese dovette decidere se svalutare a sua volta, o perseguire una politica deflazionistica di tagli alla spesa per riottenere competitività. Keynes osservò che «nemmeno un politico completamente incosciente applicherebbe una politica finalizzata al dimezzamento dei salari, al raddoppio del debito pubblico e alla riduzione drastica dei prezzi delle esportazioni». Vi suona familiare? La Troika e i politici dei Paesi creditori europei hanno adottato proprio questa politica, per sei anni. E così, anche se un aumento della spesa governativa non può risolvere la crisi, il taglio della spesa, delle pensioni e dei salari non farà altro che aggravarla.

Keynes ha dedicato un intero capitolo del suo Trattato a questo problema: se una nazione debba perseguire politiche deflazionistiche o svalutare la sua moneta. Ed è giunto a una chiara conclusione: la politica giusta per le nazioni è svalutare, e raggiungere un valore della moneta adeguato al commercio e ai salari. Di conseguenza i Paesi dovrebbero perseguire una svalutazione esterna, cioè un adeguamento del loro tasso di cambio, anziché una svalutazione interna, realizzata attraverso tagli salariali. Se Keynes fosse vissuto oggi, raccomanderebbe la Grexit e l’uscita dall’euro degli altri paesi che si trovano in crisi economica. Il ritorno alle valute nazionali restituirebbe ai singoli paesi il Controllo della loro politica monetaria, che potrebbe finalmente allinearsi alle esigenze di ciascuna economia nazionale. Era fatale che intrappolare Germania e Grecia insieme in un’unica politica monetaria avrebbe avuto conseguenze disastrose. La situazione attuale non è una sorpresa, ma una conseguenza logica dell’Unione Monetaria Europea.

Perché l’élite politica dell’Unione europea rifiuta perfino di prendere in considerazione anche solo la possibilità che un paese esca dall’eurozona, per non parlare di sviluppare un quadro giuridico – di cui ci sarebbe bisogno già da molto tempo – per un simile evento? L’unica risposta è che l’euro è ormai una questione ideologica. L’euro è il simbolo di un’unione sempre più stretta. Per questo è considerato “politicamente scorretto” nel giro delle istituzioni europee mettere in discussione la forma attuale dell’Euro, nonostante gli enormi costi sociali che infligge all’Europa meridionale.

comune-info, 2 luglio 2017 (c.m.c.)

Sono decenni che i governi italiani dichiarano con solennità di voler abbattere il debito. Poi però, con puntualità svizzera, si tolgono di mezzo lasciando un debito più alto. Questa bizzarra consuetudine non si verifica perché la gente scialacqua, come ci fanno credere, ma perché siamo divorati dagli interessi. Lo Stato ha rinunciato al potere di stampare moneta, così ogni volta che deve spendere più di quel che incassa chiede denaro al sistema finanziario privato. Diventiamo sempre più poveri mentre banche, assicurazioni e fondi di investimento ingrassano con un debito che diventa cattivo quanto il colesterolo che devasta le coronarie. Nel 2016 abbiamo risparmiato 25 miliardi di euro ma il debito pubblico è cresciuto di altri 40 miliardi perché il risparmio non arrivava a coprire la spesa per interessi. La storia si ripete dal 1992, da allora il debito è passato da 850 a 2270 miliardi di euro nonostante 768 miliardi di risparmi. Su una somma complessiva di 2038 miliardi di interessi, 1270 sono stati pagati a debito. Per cambiare davvero non ci sarebbe che la pressione popolare, peccato che ai governi e ai media che contano non sia affatto simpatica.

È possibile combattere la miseria senza combattere i meccanismi che la producono? La domanda è retorica: non esiste altra risposta che no. Eppure è ciò che facciamo se non affrontiamo il tema del debito pubblico. A onor del vero, va detto che il debito pubblico è come il colesterolo. C’è quello buono che rappresenta ricchezza e quello cattivo che rappresenta miseria. Il debito è buono quando la moneta è gestita direttamente dallo Stato in un’ottica di piena occupazione. In tale contesto la spesa in deficit si trasforma in ricchezza perché l’ammanco è finanziato con moneta stampata di fresco che entrando nel circuito economico stimola l’economia con effetti positivi su produzione, occupazione, consumi e risparmi. Il debito è cattivo quando lo Stato si priva volutamente di sovranità monetaria, ossia del potere di stampare moneta. In tal caso ogni volta che decide di spendere più di quanto incassa deve chiedere un prestito al sistema finanziario privato. Che lo darà solo in cambio di un tasso di interesse. Così il popolo si impoverisce a vantaggio di banche, assicurazioni, fondi di investimento e ogni altra struttura finanziaria che di mestiere presta denaro.

Purtroppo da una trentina di anni, già prima di entrare nell’euro, lo Stato italiano si è ridotto al pari di una qualsiasi famiglia o azienda che dipende dalle banche per qualsiasi spesa supplementare. Il suo debito nei confronti dei privati oggi ha raggiunto 2270 miliardi di euro[1] e si comporta come una zecca che affonda l’arpione nelle casse pubbliche per sottrarre denaro in base al livello dei tassi di interesse esistenti. Nel 2016 i soldi sottratti sono stati 68 miliardi di euro, nel 2012 addirittura 87 per un semplice capriccio della speculazione. Soldi di tutti, che invece di andare a finanziare asili, ospedali, scuole al servizio della collettività, vanno ad ingrassare gli azionisti delle grandi strutture finanziarie. In effetti solo il 5,4% del debito pubblico italiano è detenuto dalle famiglie. Tutto il resto è nelle mani di banche, assicurazioni, fondi d’investimento, sia italiani che esteri. Più precisamente le strutture finanziarie italiane detengono il 63,1 per cento del debito pubblico italiano, quelle estere il 31,5 per cento.[2]

Si può senz’altro affermare che il debito cattivo è un meccanismo di redistribuzione alla rovescia: prende a tutti per dare ai più ricchi. Perché solo i ricchi hanno risparmi da investire in titoli di Stato. E i risultati si vedono: l’Italia è sempre più disuguale. Da società a uovo si sta trasformando in società a piramide. Prima c’era un piccolo numero di famiglie con redditi bassi, un piccolo numero con redditi molto alti e nel mezzo un gran numero di famiglie con redditi medi. Oggi molte famiglie di mezzo stanno migrando verso il basso mentre quelle di cima sono sempre più esigue e naturalmente più ricche.

Da un punto di vista patrimoniale, ossia della ricchezza posseduta sotto forma di case, terreni, auto, gioielli, titoli, depositi, le famiglie italiane possono essere divise in tre fasce. Quelle di cima, pari al 10 per cento, che detengono il 46 per cento dell’intera ricchezza privata. Quelle di mezzo, equivalenti al 40 per cento che controllano il 44 per cento della ricchezza. Quelle di fondo, che pur rappresentando il 50 per cento delle famiglie italiane, si aggiudicano appena il 9,4 per cento della ricchezza privata. [3] Mediamente la ricchezza delle famiglie appartenenti al 10 per cento più ricco è 22 volte più alta di quelle appartenenti al 50 per cento più povero. Ma se possibile la realtà è anche peggiore. Uno studio del Censis certifica che i 10 individui più ricchi d’Italia dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, pari a quello di quasi 500mila famiglie operaie messe insieme. Poco meno di 2mila italiani, appartenenti al club mondiale degli ultraricchi, dispongono di un patrimonio complessivo superiore a 169 miliardi di euro e non è conteggiato il valore degli immobili. In altre parole lo 0,003 per cento della popolazione italiana possiede una ricchezza pari a quella detenuta dal 4,5 per cento.[4]

I segni di un’Italia sempre più disuguale si ritrovano anche nella distribuzione del reddito. Il 10 per cento più ricco della popolazione intasca il 25,3 per cento del reddito disponibile, il 10 per cento più povero solo il 2,1 per cento. In termini monetari ogni individuo del 10% più ricco dispone di 77.189 euro all’anno. Quelli del 10% più povero si fermano a 6.521 euro.[5] Un divario di quasi 12 a 1. Situazione peggiore di metà degli anni ottanta quando il rapporto era 8 a 1.

Il sottoprodotto dell’ingiustizia è la miseria che il debito aggrava tramite l’austerità, scelta classica di uno Stato totalmente asservito alle banche. Al pari di una famiglia, quando uno Stato senza sovranità monetaria si accorge di non avere abbastanza soldi per pagare interessi e capitale, cerca di raggranellare il dovuto aumentando le entrate e riducendo le spese. Due mosse che hanno ambedue conseguenze gravissime perché se lo Stato smette di offrire servizi, le famiglie debbono rivolgersi al mercato che nel frattempo si è impossessato di servizi primari come l’acqua, i trasporti, la scuola, la sanità. Con la differenza che prima erano gratuiti, mentre ora sono a pagamento. Così le famiglie italiane, già tartassate dal carico fiscale, sono sempre più salassate dalle imprese private per il godimento di bisogni fondamentali. Basti dire che in ambito sanitario la spesa privata è salita, anno 2015, a 34,5 miliardi di euro, il 3,2 per cento in più rispetto al 2013. In totale gli italiani che si rivolgono alla sanità privata, spinti da ticket sempre più alti e da liste di attesa sempre più lunghe, sono oltre 10 milioni. Ma contemporaneamente sono cresciuti anche quelli che rinunciano a qualsiasi tipo di cura perché non hanno soldi né per pagare i ticket, né le parcelle. Nel 2016 gli italiani rinunciatari sono stati 11 milioni confermando che lo spostamento dalla sanità pubblica alla sanità privata si accompagna alla sanità negata.[6]

Che il binomio più tasse, meno servizi, impoverisca gli italiani, lo dicono i numeri. La forma più grave di povertà è quella di chi è in arretrato con le bollette, di chi non riesce a scaldare adeguatamente la casa, di chi non può permettersi un pasto appropriato almeno una volta ogni due giorni. Le persone in questo grave stato di deprivazione materiale sono 7 milioni, 11,6% della popolazione. Ma se allarghiamo lo sguardo a chi vive in bilico a causa del suo stato di precarietà e di incertezza, troviamo che le persone a rischio povertà, o esclusione sociale, sono 17 milioni e mezzo, il 28,7 per cento della popolazione italiana, il 3 per cento in più del 2004.[7] Persone a cui basta un dente da riparare, una batteria di esami sanitari imprevisti, una riparazione d’auto fuori programma, per mandarle sott’acqua e costringerle ad arrangiarsi chiedendo un prestito o rinunciando ad altre spese importanti.

L’assurdo della situazione è che ora neanche i creditori sono più così sicuri di voler spingere lo Stato debitore a pagare. La loro paura è di finire come quei bombaroli che non avendo calcolato bene la lunghezza della miccia sono colpiti anche loro dalla deflagrazione. Fuori di metafora, la paura è che a forza di estrarre ricchezza, il sistema possa impoverirsi a tal punto da entrare in una spirale di crisi che trascina tutti verso il fondo. Il punto delicato è la domanda, perché viviamo in un sistema che si regge sulle vendite. Solo se c’è un livello di domanda pari, o addirittura superiore, alla capacità produttiva, tutto funziona regolarmente e possono addirittura aprirsi prospettive di crescita come tutti invocano. Se invece la domanda si contrae, le imprese entrano in crisi e licenziano in una spirale sempre più ampia. Esattamente come succede nelle economie ad alto debito pubblico, dove i cittadini hanno meno soldi da spendere a causa dell’elevato livello di tassazione e lo Stato stesso spende meno per risparmiare risorse da destinare agli interessi. Tanto più che neanche i ricchi aiutano. Benché con più soldi, in virtù degli interessi intascati, la loro spesa non cresce. Non spendono in consumi perché tutti i loro bisogni sono già stati soddisfatti e non spendono in investimenti perché non sono così stupidi da avviare nuove attività produttive quando non ci sono prospettive di vendita. L’unica strada che imboccano è quella della finanza che si espande sempre di più.

Negli ultimi dieci anni, complice la crisi bancaria, l’austerità e la concentrazione della ricchezza, in Italia la domanda complessiva si è ridotta ai minimi storici facendo salire la disoccupazione alle stelle. Nel 2016 i disoccupati erano 3 milioni pari all’11,7 per cento della forza lavoro. Ma il dato si riferisce solo a chi cerca attivamente lavoro. Se si includesse nel conteggio anche quelli che un lavoro salariato lo vorrebbero, ma non lo cercano perché scoraggiati, il numero dei disoccupati salirebbe a 5 milioni e mezzo, il 21,6 per cento della forza lavoro.[8] Purtroppo anche la pubblica amministrazione contribuisce al problema dal momento che fra il 2013 e il 2016, ha perso 84mila unità.[9] La disoccupazione colpisce in maniera particolare i giovani fra 15 e 29 anni. Nel 2016 i giovani disoccupati sono 960mila pari al 44 per cento della forza lavoro giovanile. In pratica ogni 10 giovani disposti a lavorare, 4 non lo trovano. Ed ecco la crescita dei Neet, giovani stanchi e sfiduciati che né lavorano né studiano secondo la definizione inglese Not in education or in employment training. Nel 2016 i giovani nullafacenti fra i 15 e i 29 anni ammontano a più di 2 milioni, il 24 per cento del totale.[10]

Da oltre trent’anni, ogni governo dichiara di porsi come priorità l’abbattimento del debito, ma se ne va lasciandosi dietro un debito ancora più alto. E non perché viviamo al di sopra delle nostre possibilità, come qualcuno vorrebbe farci credere, ma perché non ce la facciamo a tenere la corsa con gli interessi. L’esame dei bilanci pubblici dimostra che siamo dei risparmiatori, non degli scialacquatori. Ad esempio nel 2016 abbiamo risparmiato 25 miliardi di euro perché a tanto ammonta la differenza, in negativo, fra ciò che abbiamo versato allo Stato e ciò che abbiamo ricevuto indietro sotto forma di servizi, investimenti, previdenza sociale. Ciò nonostante nel 2016 il debito pubblico è cresciuto di altri 40 miliardi perché il risparmio accumulato non è stato sufficiente a coprire tutta la spesa per interessi. Questa storia si ripete dal 1992 e ciò spiega perché da allora il nostro debito è passato da 850 a 2270 miliardi di euro nonostante 768 miliardi di risparmi. È semplicemente successo che su una somma complessiva di 2038 miliardi di interessi, 1270 sono stati pagati a debito.[11]

Il debito che si autoalimenta attraverso la via degli interessi è una delle forme più odiose di sottomissione e strangolamento di un popolo. Ogni anno avvolge attorno al suo collo un nuovo giro di catena per tenerlo sempre più stretto e succhiargli sempre più sangue. Fuori di metafora è un’organizzazione perfetta di latrocinio per travasare quote crescenti di ricchezza dalle tasche di tutti a quelle dei ricchi. Ma ora è arrivato il tempo di alzarci in piedi e rivendicare il diritto di sottrarci a questo meccanismo perverso. Gli strumenti per farlo ci sono: vanno dal congelamento del pagamento degli interessi al ripudio del debito illegittimo; dall’imposizione di un prestito forzoso a carico dei cittadini più ricchi ad una tassazione progressiva di reddito e patrimonio; dall’introduzione di una moneta complementare nazionale alla riforma della Banca Centrale Europea, dal controllo della fuga di capitali alla regolamentazione della speculazione sui titoli del debito pubblico. Il problema non sono gli strumenti, ma la volontà. Purtroppo neanche i politici più progressisti hanno messo a fuoco la gravità della situazione ed hanno posto al centro del proprio programma politico la gestione alternativa del debito.

L’unica forza che può indurre al cambiamento è la pressione popolare. Ma i cittadini si attivano solo se si rendono conto dei danni provocati dal debito pubblico. Di qui il ruolo cruciale dell’informazione. Ma chi la darà? Non c’è da aspettarsi, né sarebbe auspicabile, che la dia chi ha interesse a mantenere lo status quo, l’unica opzione possibile è che questo compito venga assunto dalla società civile che lotta contro il disagio sociale. Associazioni e cooperative, fondazioni e sindacati, realtà laiche e religiose, tutti insieme dovremmo organizzare una grande campagna di informazione pubblica finalizzata a tre obiettivi: creare consapevolezza nei cittadini sui nessi esistenti fra debito pubblico e disagio sociale; obbligare i media ad accendere i riflettori sulle conseguenze sociali del debito, suscitare un grande dibattito pubblico sulle soluzioni alternative al solo pagare.

La storia ci insegna che i cambiamenti sono possibili, ma solo se si infervorano gli animi. E gli animi si infervorano se scatta l’indignazione che deriva dalla consapevolezza. Nessuno meglio di noi può assumersi il compito di fare sapere. Possiamo e dobbiamo farlo. Ma dobbiamo unire le nostre forze.

[1] Banca d’Italia, Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 14 aprile 2017

[2] Elaborazione dati, Banca d’Italia, Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 14 aprile 2017

[3] Banca d’Italia, La ricchezza delle famiglie italiane, Bollettino n.65 del 13 dicembre 2012

[4] Censis, Crescono le diseguaglianze sociali: il vero male che corrode l’Italia, 3 maggio 2014

[5] Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2014, 3 dicembre 2015

[6] Censis, Dalla fotografia dell’evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo, 8 giugno 2016

[7] Istat, Condizioni di vita e reddito, 6 dicembre 2016

[8] Istat, Rapporto annuale 2017

[9] Marco Rogari, Nel 2017 «effetto spending» da 30 miliard, Il sole 24 ore, 20 giugno 2017

[10] Istat, Rapporto annuale 2017

[11] Elaborazione dati Centro Nuovo Modello di Sviluppo su serie storiche Istat e Corte dei Conti

». la Repubblica, 27 giugno 2017 (c.m.c.)

Il passaggio elettorale di giugno annuncia una stagione politica particolarmente calda. Perché i risultati hanno delineato uno scenario instabile. Per molti versi, in-definito. Con alcuni aspetti di continuità e altri di novità rispetto agli ultimi anni. Aspetti, peraltro, che coincidono largamente. Perché la novità maggiore è il ritorno del bipolarismo fra centro-sinistra e centro-destra.

Sembrava incrinato, se non destrutturato, dopo l’affermazione del M5s, annunciata giusto alle precedenti amministrative, cinque anni fa, con la conquista di Parma ad opera di Federico Pizzarotti. Che domenica è stato rieletto, con una maggioranza chiara. Ma con una lista nuova. Personalizzata. Creata da lui. Intorno a sé. Ma l’Italia dei sindaci uscita dal voto di domenica mostra un profilo più tradizionale. È un’Italia bi-polare, dove 117 dei 159 eletti sono espressi dalle due coalizioni maggiori. Centrodestra e centrosinistra.

La maggiore novità è, però, costituita dalla forte crescita del centrodestra, che sale da 44 a 59 città (maggiori) amministrate. Mentre il centrosinistra (se si considerano anche gli “altri candidati di sinistra”) perde oltre venti sindaci. E scende da 81 a 58. Per cui ha ragione Renzi quando afferma di avere vinto. Ma ha anche perso. Molti sindaci. Il M5s, infine, allarga la sua presenza nei governi locali: da tre a otto. Ma si conferma fluido, proiettato sull’arena nazionale ma scarsamente consolidato nel territorio. Tuttavia, fluido appare l’assetto politico del Paese, nell’insieme. È, infatti, difficile individuare in Italia zone specifiche, per concentrazione e continuità del voto. Com’è avvenuto fino a quasi dieci anni fa. Oggi quelle Italie non si riconoscono più. L’intero territorio sembra aver perduto i colori e gli orientamenti tradizionali.

Il centrosinistra. Era radicato nelle regioni dell’Italia centrale. Definite, per questo, “zone rosse”. Ma oggi non sembrano più nemmeno “rosa pallido”. Il centrosinistra, prima, in quest’area amministrava 13 comuni maggiori.

Oggi ne governa otto. Ha perduto, fra l’altro, Pistoia e Piacenza. Nelle regioni del Nord-ovest, peraltro, è più che dimezzato: da 29 a 14 città. Superato dal centrodestra, che oggi ne governa 24. Fra queste, alcune città particolarmente importanti. Per prima: Genova. Ma anche La Spezia e Monza. Oltre a un luogo mitico, come Sesto San Giovanni. Perduto dopo settant’anni di governo.

Il centrosinistra, per contro, si è meridionalizzato. Nel Mezzogiorno e nelle Isole la sua presenza nei governi locali si è allargata: da 24 a 26. Mentre il peso del centrodestra è sceso da 21 a 14. Il mutamento delle zone geopolitiche in Italia ha interessato anche il Nord-est. Tradizionale zona “bianca”. Prima democristiana, in seguito forza-leghista. In questa occasione è stato teatro di una rimonta del centrosinistra. Che si è affermato, fra l’altro, a Padova. Si disegna, così, una mappa dai colori incerti. Che riflettono l’incertezza e il distacco degli elettori. L’astensione, infatti, è risultata ampia come poche altre volte, in passato.

Ai ballottaggi, infatti, ha votato circa il 46% degli elettori, 12 punti in meno rispetto al primo turno. E il calo è apparso particolarmente sensibile nel Sud: circa venti punti. Quasi 25 anni dopo la riforma della legge elettorale relativa alle amministrazioni delle città, la stagione dei sindaci è in declino. L’elezione diretta alle amministrative appariva in origine una via per superare il vecchio sistema politico, travolto da Tangentopoli. Le persone al posto dei partiti. La soluzione individuata per restituire fiducia nelle istituzioni. Ma oggi quel modello mostra i suoi limiti. Anche perché, senza partiti, il legame tra politica, amministrazione e società si indebolisce.

Così, sul territorio si riproducono i vizi e i contrasti che si osservano sul piano nazionale. I cattivi risultati del centrosinistra nelle città, infatti, riflettono le divisioni fra il Pd e i gruppi politici alla sua sinistra. In parte ispirati dai soggetti scissionisti. Ai quali, peraltro, fanno riferimento molti dei candidati nelle maggiori città. Dall’altra parte, il centrodestra “unito” appare in grado di competere e di vincere in molte zone e in molti contesti. Il problema, semmai, è quando si passa all’ambito nazionale.

Allora le divisioni riemergono, acute. Sul piano personale, oltre che politico. Perché Berlusconi (rieccolo…) non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro della coalizione a Salvini. Il quale ambisce ad esserne la guida. Anche se non è legittimato a “governare”, senza l’appoggio e la mediazione di Berlusconi e di Forza Italia. Soprattutto per ragioni internazionali. Per il rapporto con la Ue. Il principale “avversario” della Lega e dei suoi alleati. I populisti (anti)europei. Per primo, il Front National di Marine Le Pen. La Ue. Contro la quale il M5s costruisce la propria identità. Così, passate le amministrative, l’attenzione politica si proietta altrove. Dalla dimensione locale verso l’Europa. L’orizzonte, ma anche la vera “frattura” che delimita lo spazio politico del prossimo futuro. Anzitutto: del prossimo anno.

«vocidall'estero, 20 giugno 2017 (c.m.c.)

Il consolidarsi dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative mostra ancora di più l’ampiezza con cui si è manifestato il rifiuto del voto. Se si sommano astensione, schede bianche e schede nulle – voti, questi ultimi, in forte aumento dal primo al secondo turno (da 500.000 a 2 milioni) – si supera il 61,5%, cifra data dal 57,36% delle astensioni più il 4,20% di schede bianche o nulle. Questo significa che appena il 38,5% degli elettori aventi diritto (ossia 18,31 milioni su 47,58 milioni) ha espresso effettivamente un voto al secondo turno. L’ampiezza del rifiuto del voto, a prescindere da quale forma abbia assunto, spinge a porsi alcune domande sul senso stesso di queste elezioni.

Paese “legale” contro paese “reale”?

Se non avessimo già abusato della contrapposizione maraussiana tra “paese legale” e “paese reale”, dovremmo utilizzarla proprio per descrivere la situazione attuale. Certo, la situazione non è assimilabile a quella in cui Charles Maurras aveva espresso questa dicotomia. Essa indicava aspetti diversi e non può essere ridotta alla sola cifra dei non-votanti. Eppure oggi abbiamo un “paese legale” nel quale il movimento “Republique en Marche” ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea Nazionale tramite l’ultima tornata di elezioni, di cui nessuno contesta la legalità, ma questa maggioranza assoluta di deputati non può far dimenticare la maggioranza, questa volta davvero schiacciante al confronto, di francesi che non hanno votato o che hanno rifiutato di esprimere una scelta nel momento in cui hanno compilato la scheda di voto. È questa la discrepanza che giustifica, nonostante le remore storiche e politiche, il riutilizzo della dicotomia tra “paese legale” e “paese reale”. L’Assemblea Nazionale, per quanto sia legalmente autorizzata, ha un enorme problema di legittimità.

Una conseguenza di questo è che non c’è alcuna onda di consensi dietro al presidente e al suo partito. Il sistema elettorale francese, come sappiamo e abbiamo ripetuto a sufficienza, non fa altro che amplificare i risultati di una singola elezione. Tuttavia, nel 1981, durante la famosa “onda rosa”, l’astensione era stata solo del 24,9% (al secondo turno). Analogamente, nel 1993 durante “l’onda blu” ci fu un’astensione del 32,4%. Ora siamo in una situazione ben diversa. Ed è questa la situazione che dobbiamo considerare, al di là dei successi degli uni e dei fallimenti degli altri.

Crisi di legittimità e fratture politiche

Se anche – per miracolo – l’elezione fosse avvenuta secondo le regole del sistema proporzionale, – e allora, vorrei ricordare, “France Insoumise” avrebbe ottenuto 84 deputati (anziché solo 19) e il “Front National” ne avrebbe ottenuti 80 (anziché appena 8) – la legittimità dell’Assemblea Nazionale sarebbe stata comunque fragile. Naturalmente si può sempre dire che, in caso di rappresentanza proporzionale, l’astensione sarebbe stata meno marcata. Questo è possibile, ma è da dimostrare. È quindi necessario distinguere il problema della rappresentanza delle forze politiche all’interno dell’Assemblea Nazionale -problema che riguarda ovviamente la rappresentanza delle due forze di opposizione reale, e che potrebbe essere ridotto da un sistema elettorale un po’ diverso – dal problema della legittimità complessiva dell’Assemblea Nazionale, che deriva dall’ampiezza dell’effettivo “sciopero del voto” a cui abbiamo assistito da parte degli elettori francesi.

Questo “sciopero del voto”, che ha coinvolto il 61,5% degli iscritti, dimostra che la crisi politica in Francia, crisi che covava già dal 2012 e dalla rinnegazione europeista di François Hollande, e poi diventata crisi aperta dal 2013, non è ancora terminata. Gli incensatori di Emmanuel Macron e i propagandisti al soldo di “Republique en Marche” possono pure strombazzare in giro che con questa elezione si apre una nuova era. Ma sappiamo tutti che non è così. La società francese resta ancora spaccata in modo duraturo, a causa della disoccupazione, della disuguaglianza, del peso degli interessi delle grandi imprese e delle banche sugli ambienti politici e mediatici, ma anche a causa della crisi della scuola repubblicana, del modello di integrazione francese e del rischio terroristico. Di queste fratture ci ha dato un quadro più attendibile il primo turno delle elezioni presidenziali, che ha dimostrato come di fronte al campo del capitale – un campo che oggi si confonde con quello degli interessi “europeisti” – le diverse forze sovraniste nell’insieme potevano fare il loro gioco e ottenere la maggioranza.

Che futuro si prospetta?

Il grande rischio è di vedere il “paese legale” convincersi di avere tutti i diritti, e mettere in atto le riforme e le misure che aggraverebbero le fratture della società francese. Nei fatti questo rischio può assumere forme concrete differenti. La prima riguarda l’anomia, con una società che si disferebbe progressivamente sotto i colpi sempre più violenti che le vengono inferti, e frammenti di questa società che ricorrono alla violenza per cercare di far valere i propri diritti. Entreremmo allora in un mondo come quello di cui parla Hobbes, il mondo di una “guerra di tutti contro tutti”, con il più grande vantaggio – e la più grande felicità, si è costretti ad aggiungere – di quell’1% che ci comanda. La seconda strada, decisamente preferibile, vedrebbe i francesi unire le proprie forze contro le istituzioni occupate da una minoranza priva di legittimità, per far valere le proprie richieste. È stato questo l’appello rivolto domenica sera ai francesi da Jean-Luc Mélenchon.

Verso quale delle due forme di reazione penderà la bilancia è della più grande importanza. Ciò determinerà il nostro futuro. Bisogna quindi che le forze di opposizione, nel loro insieme, capiscano che non c’è soluzione possibile alla crisi politica se non nelle lotte collettive all’interno delle quali dovrà emergere, ancora una volta, l’idea del bene comune. Perché, e questo deve essere compreso da tutti, il “bene comune” non esiste al di sopra e al di là delle lotte sociali. Il bene comune va costruito all’interno di esse. Pertanto la nostra partecipazione alle lotte collettive sarà importante per definire il futuro che ci attende.

Allora e solo allora potrà essere trovata una soluzione alternativa a quello che alcuni colleghi hanno chiamato giustamente il “blocco borghese” o, più precisamente, il “blocco liberale”. Queste forze, senza rinunciare a ciò che costituisce la loro identità politica, dovranno capire che forme di unità sono necessarie, se un giorno vogliono veder trionfare le proprie idee.

Articolare “il” politico e “la” politica.

Questo implica una riflessione seria sui campi del politico e della politica. Il politico, come sappiamo, si definisce attraverso la contrapposizione tra amico e nemico. È lo spazio dei confronti antagonistici. Ma avere più avversari alla volta implica assumersi il rischio di essere sconfitti, soprattutto quando gli avversari sono a conoscenza del problema. La politica è invece lo spazio dei conflitti non-antagonistici, delle opposizioni e delle divergenze che possono legittimamente emergere tra le forze politiche, e che ad un certo punto dovranno essere risolte, ma la cui soluzione può passare temporaneamente in secondo piano rispetto ai confronti antagonistici prima menzionati. Chantal Mouffe ha definito questo lo spazio del “confronto agonistico”, secondo una distinzione che molti di quelli che si riferiscono al suo pensiero, ma evidentemente non lo hanno letto, farebbero bene a meditare.

Così, ci sono differenze importanti, persino radicali, tra i vari sovranisti, ma questo non dovrebbe impedire ai sovranisti di formare un fronte comune contro lo stesso avversario. È comprensibile che ci siano molti punti che in questi anni hanno contrapposto i militanti del Front National agli attivisti saldamente radicati nella sinistra di France Insoumise. Ci sono differenze nei punti di vista e nell’identità politica. Queste differenze continueranno a esserci anche nelle battaglie che si dovranno condurre. Ma gli uni e gli altri devono capire che queste differenze potranno essere espresse solo quando la sovranità del popolo, cioè la sovranità della Francia, sarà stata ripristinata. Ciò non implica affatto che le contrapposizioni che ci sono tra loro siano superficiali o poco importanti. Non lo sono, se si considera il campo economico, per esempio la questione fiscale.

Queste contrapposizioni ci sono, devono essere rispettate e sono legittime, in quanto rappresentano posizioni sociali differenti. Ma queste contrapposizioni non devono oscurare quella, al contrario irriducibile, tra i sovranisti e i loro avversari. Questo lo aveva capito Eric Dillies, candidato perdente del Front National per la circoscrizione Nord, dove è stato recentemente eletto Adrien Quatennens, candidato di France Insoumise. Eric Dillies aveva dichiarato a un giornale locale, la “Voce del Nord”: “Voterò per lui e ho invitato i miei elettori a seguire il mio esempio (…). Ho incontrato Adrien Quatennens ed è una brava persona. Di fronte a una maggioranza strabordante lui difenderà il popolo, non sarà uno yes-man” [1]. Eric Dillies è stato ascoltato dai suoi elettori e questo può aver contribuito al successo di Quatennens. Questo è un esempio di realizzazione della distinzione tra “il politico” e “la politica”, che i sovranisti dovranno imperativamente mettere in atto in futuro, se vorranno sperare di prevalere.

doppiozero, 11giugno 2017 (c.m.c.)

Dunque alla fine appena un pugno di voti (13,6 milioni contro 12,8) e un paio di punti percentuali (42,4 a 40) separano i Conservatives dal Labour. Anzi Theresa May da Jeremy Corbyn, perché nel bene (il secondo) e nel male (la prima) sono stati loro due a giocarsi la partita. Nemmeno lo sciagurato maggioritario secco inglese, che allunga in modo sproporzionato le distanze in termini di seggi (una sessantina in più al partito “maggiore” anche se di poco) stravolgendo il principio di rappresentanza, assicura una governabilità certa (mito di tutti gli aspiranti oligarchi). Il parlamento britannico rimane hang, “appeso” come si dice in gergo: in questo caso appeso all’alleanza con gli unionisti irlandesi del DUP (Democratic Unionist Party), che – se la May sopravviverà al voto di fiducia - sosterranno (“caso per caso”) il futuro governo conservatore come la corda sostiene l’impiccato, garantendogli con i loro 10 seggi una risicatissima maggioranza (di 2 voti).

Sono fondamentalisti protestanti, ultrareazionari, antiabortisti, omofobi (“right-populists” sono definiti), nemici degli human rights, secondo l’imprinting impostogli negli anni settanta dal fascistoide reverendo Paisley, che lo fondò (insieme alla propria milizia paramilitare) per opporsi strenuamente a ogni tentativo di soluzione concordata della questione irlandese. Non i migliori compagni di strada sul difficile sentiero della Brexit.

Ma quello che colpisce, della straordinaria giornata elettorale inglese, e soprattutto della notte che ne è seguita, è il generale rovesciamento di tutte le premesse (e di tutte le promesse). Nulla è andato come previsto all’inizio della campagna. Theresa May le ha “chiamate”, queste elezioni “fuori tempo” e non dovute, senza in realtà averne alcun bisogno. Stava seduta su una propria maggioranza - 330 seggi -, ma per un attacco di bulimia parlamentare ne voleva di più, “voleva tutto”, convinta di poter banchettare con i resti di un’UKIP a cui aveva rubato la bandiera e di poter sfondare su un Labour messo fuori gioco dall’"ingenua” leadership di un uomo considerato anacronistico. È finita a gambe all’aria, perdendo 12 seggi, la maggioranza parlamentare e anche la faccia. Si era giocata la campagna elettorale sullo slogan STRONG AND STABLE: è finita debolissima e totalmente instabile. Voleva affrontare gli “euro-oligarchi senza popolo” di Bruxelles armata di un plebiscitario mandato popolare per imporre manu militari la propria hard brexit. Si trova azzoppata, sola e soprattutto male accompagnata a dover affrontare i sorrisini ironici nelle stanze europee, e le andrà bene se alla trattativa ci arriverà, o se non verrà sostituita durante il suo corso.

Dall’altra parte Jeremy Corbin “il rosso”. Il vincitore morale. L’uomo “del miracolo”. Quello che all’inizio, quando il Labour era dato nei sondaggi sotto di 20-25 punti, tutti guardavano con neanche malcelato scherno, l’ "inadeguato”, il “perdente per vocazione”, l’"obsoleto” – magari simpatico nella sua innocenza ma votato irrimediabilmente al disastro suo e del partito che irresponsabilmente era stato chiamato a guidare -, e che invece li ha stupiti (e dimostrato stupidi) tutti. Ha guidato, in meno di due mesi, una rimonta che non ha precedenti nella storia elettorale, ricuperando giorno dopo giorno punti percentuali, a catena, fino a sfiorare il pareggio se non il sorpasso (cosa sarebbe successo se avesse avuto a disposizione un altro paio di settimane, visto il ritmo assunto dalla rincorsa negli ultimi giorni: in fine velocior). Ha guadagnato al suo partito 3 milioni e mezzo di voti in più rispetto alle elezioni del 2015 (Ed Miliband ne aveva presi 9,3 milioni). Ne ha aumentato il peso di 10 punti percentuali (dal 30% del 2015 al 40%, appunto: uno scatto in avanti paragonabile a quello compiuto nel 1945 dal Labour di Attlee). Ha riconquistato 30 seggi, salvando il posto in parlamento anche a un bel po’ di notabili del suo partito che l’avevano considerato con sufficienza e qualcuno anche tentato di sfiduciarlo per nostalgia blairiana.

E quanto a Tony Blair è bene ricordare (soprattutto ai suoi nostalgici, quelli che pensano che se ci fosse “ancora Lui” sì che le cose andrebbero diversamente…), che al suo ultimo mandato, nel 2005, non andò oltre i 9 milioni e mezzo di voti (3 milioni e passa meno di Corbyn) e vinse solo perché il suo competitor conservatore Michael Howard era peggio di lui e convinse solo 8,7 milioni di elettori (partecipò al voto allora solo il 61% degli aventi diritto, contro quasi il 70% di oggi).

Tra le tante possibili, due chiavi di lettura mi sembrano, a caldo, prioritarie. La prima è la “questione sociale”. O meglio la questione della società. Margaret Thatcher – la vera lady di ferro a cui la May si ispira – aveva dichiarato che “la società non esiste. Esistono solo gli individui”. Jeremy Corbyn, oggi, la smentisce. Rianimando, con il proprio programma aggressivamente “sociale”, una società non estinta ma costretta al mutismo dall’assenza di politiche adeguate, la rimette al centro della scena. Cambia il volto – o meglio lo scenario – della politica britannica. Riconfigura il discorso politico intorno ai suoi “fondamentali”, alla materialità dei suoi processi, anziché alla sua dimensione mediatico-virtuale.

La cifra del suo “inimmaginabile” successo (inimmaginabile per chi vive dentro la bolla virtuale del racconto prevalente) sta nella centralità assegnata nell’ordine del suo discorso ai bisogni, alle domande, al disagio diffuso della “propria gente” e di una parte ampia del proprio “popolo”. Nel suo ritorno a un’origine della sinistra moderna che non si è del tutto estinta ma solo atrofizzata: la vocazione a rappresentare la parte non privilegiata della piramide sociale, il mondo del lavoro e le classi medio-basse: la parte che ha subito il trentennio neo-liberale, che non è più stata né vista né raccontata e tantomeno rappresentata da nessuno in queste “trenta ingloriose”, e che ora ha ritrovato una voce e un “padre”. E’ rientrata, come espressione sociale, in gioco. E insieme ai “bisognosi” il vecchio Corbyn ha riportato in campo i giovani: sta al 66% dei consensi tra quelli sotto i 34 anni (quelli di classe media, acculturati e addottorati, ma anche quelli di periferia, di slum), parlando loro col linguaggio dei rapper arrabbiati, apparendo finalmente “vero” tra tanti avatar che popolano la terra straniera della politica per chi vive tra le pieghe e le piaghe del quotidiano.

Se è vero che il neo-populismo che si aggira come il vecchio spettro per l’Europa (e non solo), è la “forma informe del vuoto lasciato dalla sinistra nel passaggio oltre il Novecento” (e io credo che sia vero: è la tesi centrale del mio ultimo libro), allora bisogna dire che l’operazione inglese di Jeremy il rosso ne è il principale antidoto. È il fattore che può riportare la dialettica politica a un suo ordine conflittuale razionale, prosciugando quell’immenso serbatoio di un’ira non dilazionabile né riconducibile a costruzione di un’alternativa (tale è la sindrome populista, dall’incubo americano con Trump alla parabola dell’UKIP inglese fino al nazionalismo sovranista lepeniano in Francia).

Corbyn si prende quasi tutta Londra, l’area metropolitana dove il Remain aveva stravinto, le constituencies dei quartieri centrali (tranne quelli degli straricchi, soldi e status, come la City) e quelle dei sobborghi, compresi i più problematici dove la rabbia urbana si era orientata sul Leave). Vince nei distretti industriali del Galles, old working class anch’essa schierata per la Brexit, e a macchia di leopardo nelle midlands, tagliando a metà gli schieramenti referendari grazie al nuovo cleavage sociale chiamato a incrociare e neutralizzare quello neonazionalistico e identitario.

È quanto non ha capito la May, la quale invece ha fatto un mortale errore di calcolo quando ha voluto anticipare il voto pensando di potersi aggregare così, grazie alla sua linea hard sulla Brexit, tutto il voto Ukip, considerato espressione di un neo-nazionalismo asociale, o di una vocazione identitaria nazionale e neo-imperiale priva di radici e di motivazioni nell’assetto della società e nelle sue contraddizioni. Non è stato così: la radice “sociale” – il radicamento nel disagio e nella protesta per le proprie “condizioni materiali” del voto per il Leave – è riemersa e si è presa la propria rivincita distribuendo i voti in uscita dall’UKIP lungo la loro discriminante profonda, materiale, e convergendo non solo su un partito conservatore ultra-nazionalista ma anche su un partito laburista di nuovo socialmente rappresentativo e conflittuale.

Il che ci porta alla seconda chiave. Meno nettamente definibile, ma non per questo meno visibile. Non so bene come chiamarla: “Cognitiva”? “Intellettiva”? “Mentale”? Mi viene in mente un passaggio dell’ultimo libro di Luciano Gallino – un testamento, per certi versi – che mi colpì molto quando lo lessi: si riferiva ai due crucci che, in quel suo ultimo tratto di vita, lo tormentavano e che indicava come il “trionfo della stupidità” e la fine dello “spirito critico”. Il primo, soprattutto mi è tornato in mente, nella giornata e nella serata di giovedì 8 giugno, seguendo sulla BBC lo spoglio in diretta da Londra, ma anche sulla stessa rete l’interrogatorio di Comey a Washington, e – si parva licet – l’esito caotico del voto sulla legge elettorale a Montecitorio. Ovunque messaggi da “teoria del caos”. Perdita di controllo sugli eventi. Tendenziale entropia. E su tutto l’insufficienza – meglio, l’"inadeguatezza” – delle classi dirigenti, spinta fino all’autolesionismo.

Al suicidio neppur troppo assistito. Verrebbe da dire la “stupidità” delle classi dirigenti. Stupidità non in senso letterale, come deficit di QI (in qualche caso anche questo), ma in senso funzionale. Incapacità di comprensione strategica. Di misurazione delle conseguenze del proprio operare se non nel tempo brevissimo o istantaneo. Di previsione sistemica. Così è stato per Theresa May, ma allo stesso modo era stato per David Cameron, che aveva lui stesso indetto il referendum sulla permanenza in Europa che ha decretato la sua rovina; e per Matteo Renzi con la riforma costituzionale e il referendum che allo stesso modo di Cameron l’ha travolto (anche se lui a differenza dell’altro non è sparito dalla scena politica come aveva invece annunciato e promesso).

E così sta avvenendo con Donald Trump negli Usa, che prometteva un’America Great Again e che la sta portando nella peggior crisi istituzionale della sua storia. O per Hollande, che in cinque anni di Presidenza (apparentemente un punto di forza per un politico di mestiere) è riuscito a distruggere il proprio partito conducendolo all’irrilevanza. E l’elenco potrebbe allungarsi. In tutti questi casi quella che sembra prevalere è la figura che Alain Deneault (filosofo canadese dalla penna tagliente) ha definito lo “stupido funzionale” o come sintetizza nel titolo il “mediocre”: uno che fa tutto quello che sembra al momento giusto, perché così è richiesto dai suoi pari, e che però produce come risultato disastri (per sé e per gli altri).

“Non c’è stata nessuna presa della Bastiglia – scrive Deneault -, niente di paragonabile all’incendio del Reichstadt, e l’incrociatore Aurora non ha ancora sparato un sol colpo di cannone. Eppure di fatto l’assalto è avvenuto, ed è stato coronato da successo: i mediocri hanno preso il potere”. E quando parla di potere pensa a quello economico, banca e finanza soprattutto; a quello universitario (le pagine sulla degenerazione dell’universo accademico sono tanto più feroci quanto più espressione di un’esperienza vissuta); a quello giornalistico ed editoriale; oltre naturalmente a quello politico.

L’ambito in cui l’impatto della mediocrità in quanto “stupidità funzionale” è più devastante. Ed è il prodotto temo “sistemico” – dunque scarsamente contrastabile con misure di semplice restyling istituzionale o con settoriali “riforme” – di un fondamentale meccanismo della nostra vita pubblica: la sconnessione drammatica tra livello istituzionale e livello sociale. Per dirla con Carlo Galli, nel suo ultimo interessantissimo libro sulla Democrazia senza popolo, il fatto – terminale – che “le istituzioni stanno funzionando senza saper analizzare la realtà sociale (e quindi senza saperne risolvere i problemi) e anzi respingendola come un fattore di disturbo e cercando di sopperire con ‘narrazioni’ agli esiti disastrosi delle politiche che impongono”.

Si spiega solo così, con questa secessione dell’"alto” e del “dentro” (all’interno delle casematte del potere istituzionale ma anche mediatico) rispetto a tutto ciò che sta in “basso” e nel “fuori” (da quei cerchi magici che sembrano possedere il monopolio della validazione sociale), da una parte l’ostilità senza risposta, spesso il rancore, il deficit di rappresentanza che produce le tante “insorgenze” cosiddette populiste. E dall’altra parte la vacuità, l’inefficacia, la contraddittorietà e l’insensatezza del discorso “ufficiale”, delle “verità sistemiche” assunte dalle “sedi autorevoli” e propagate dai media mainstream ma puntualmente smentite dall’evolversi dei fatti.

La nostra memoria pubblica è corta, effimera, ma non più di un paio di anni fa, quando l’ondata giovane alle primarie del Labour aveva portato alla leadership Corbyn, il coro degli autorevoli si era scatenato, nelle forme più pittoresche: si andava dal “Corbyn … perderà a manetta” (Gianni Riotta) a “Al Labour piace perdere” (Matteo Renzi) fino al “Chi sarà più felice, Ken Loach o Cameron?” (Sergio Staino)… Tutti chiusi nel proprio involucro stagno, impegnati a confermarsi a vicenda nella damnatio imaginis dell’unico che da quella loro bolla stava fuori, e per questo poteva indicare una via diversa. Difficilmente rinunceranno a pontificare ancora. Ma più difficilmente potranno continuare a monopolizzare la comunicazione pubblica e impedire di “cercare ancora” uno spiraglio di alternativa.

Perché elezioni anticipate? E chi decide che debbano essere anticipate? È paradossale che non appena i maggiori partiti si sono accordati per darci una legge elettorale si sentono legittimati a mettere in circolo l’idea di andare a elezioni anticipate subito, appena dopo l’estate. Perché non aspettare la fine naturale della legislatura? Ha una qualche giustificazione questo anticipo? Ha la stessa giustificazione, di quella di colei che, comprando un cappotto in estate per approfittare dei saldi lo voglia indossare subito, proprio perché appena comprato.

Vannino Chiti su Huffington Post ha scritto con molta ragione a proposito della poca cultura costituzionale che anima gli attuali partiti. «Può darsi che sia fuori moda – scrive Chiti – ma per me il rispetto delle regole e della Costituzione resta fondamentale: non si può ridurre, in un accordo tra partiti, a quello di semplice notaio il ruolo del presidente della Repubblica. Spetta a lui fissare la data delle elezioni! Non si può, in incontri tra Forza Italia e Pd, stabilire il giorno di conclusione per l’approvazione della legge elettorale, dimenticando che spetta farlo alla Conferenza dei capigruppo convocata e diretta dal presidente del Senato. Oltre al 7 di luglio, è stata decisa anche l’ora?».

Gli attori politici di questa fase storica sono mediocri e deludenti, e la causa non è l’esito del referendum del 4 dicembre. Se fosse passato il Sì, i partiti non sarebbero per incanto diventati “partiti politici” propositivi e di buon conio; sarebbe restati esattamente gli stessi ma così ingombranti (quelli al governo, soprattutto) da poter permettersi di essere mediocri con protervia.

Oggi, che devono dimostrare sul terreno di essere forze politiche capaci nella loro diversità di avanzare proposte che siano diverse e capaci di produrre risultato, oggi, i partiti mostrano la loro pochezza, che cercavano di nascondere scaricando i problemi sulla Costituzione. Sono partiti “cartello” – cioè tutti loro prima di tutto istituzionali ed essenzialmente parlamentari – con addentellati sociali labili e spesso assenti, e con uno sforzo che è solo volto ad avere pubblicità, ma senza lasciar intendere ai cittadini-elettori quale prodotto offrono che non sia anche offerto dagli altri.

Il mainstreamismo è la malattia dei partiti apparato elettorale: loghi (non luoghi) simbolici e strutturalmente quasi inesistenti e leggerissimi, vuoti di idee-principi portanti che riescano a dare visibilità non solo ai loro leader e leaderini.

Nave dei folli, la Stultifera navis di Sebastian Brant. Sono stipati in uno spazio stretto, non sanno dove vanno; chi indica avanti, chi guarda indietro e chi a destra o a sinistra; altri sono inebetiti». la Repubblica, 6 giugno 2017 (c.m.c.)

Chi sa perché si debba chiudere la legislatura qualche mese prima della normale scadenza e votare in autunno? Se ce lo chiediamo, non sappiamo rispondere. Se lo chiedessimo, non avremmo chiare risposte. Infatti, non ci sono ragioni evidenti e, in mancanza, la stragrande maggioranza dei cittadini interpellati è per la prosecuzione fino alla scadenza naturale: c’è un governo, ci sono leggi importanti da approvare definitivamente, ci sono scadenze legislative importantissime da rispettare in materia finanziaria, ci sono rischi per la tenuta dei conti pubblici, ci sono apprensioni per le conseguenze di possibili violazioni dei parametri europei di stabilità finanziaria, per non parlare dei rischi della speculazione internazionale.

Vorremmo una risposta che riguardi non gli interessi di questo o quel partito in Parlamento e nemmeno di tutti o della maggior parte dei partiti, ma il bene del nostro Paese, quello che si chiama il “bene comune”. Nel nostro sistema costituzionale, a differenza di altri, non è previsto l’auto-scioglimento deciso dai partiti per propri interessi o timori. La durata prefissata e normale della legislatura (cinque anni) è una garanzia di ordinato e stabile sviluppo della vita politica.

La stabilità è stato il Leitmotiv invocato quando faceva comodo, anche quando si sono rese evidenti ragioni oggettive di scioglimento delle Camere, come dopo la dichiarazione d’incostituzionalità della legge elettorale, all’inizio dell’anno 2014.

Una risposta istituzionale non c’è. Ci sono anzi molta ipocrisia e reticenza che nascondono ragioni che sono, infatti, di mero interesse partitico. Da parte del maggior partito di maggioranza, il Partito democratico, si dice che votare in autunno o alla scadenza normale nella primavera dell’anno venturo non fa una grande differenza, ma poi si lavora forsennatamente a una legge elettorale nuova per andare al voto il più presto possibile.

Lo muove il desiderio del suo segretario e della cerchia che gli sta intorno di una rivincita dopo la sconfitta nel referendum del 4 dicembre? Oppure, il desiderio di fare piazza pulita degli oppositori interni, privandoli della candidatura alle elezioni? Oppure, la volontà di ostacolare, strozzando i tempi, l’organizzazione di forze concorrenziali a sinistra? Oppure, il timore di dover sostenere misure impopolari da “lacrime e sangue” in autunno, che farebbero perdere consenso e voti alle elezioni a scadenza normale? Oppure, perfino la volontà di non dover sostenere riforme importanti e da lungo tempo attese su diritti fondamentali, come quelle che questo giornale ha segnalato e continua a segnalare, riforme che potrebbero essere in dirittura d’arrivo ma col rischio di far perdere consensi tra porzioni dei suoi elettori (misure antimafia, riforme della giustizia, lo ius soli al posto dello ius sanguinis per la cittadinanza, il cosiddetto testamento biologico, il delitto di tortura, ecc.)? Dal Pd viene la spinta e gli altri partiti pro-elezioni anticipate si accodano per loro ragioni: chi perché pensa di poter subito incassare successi (M5Stelle, Lega), chi per rientrare in gioco (Forza Italia).

C’è pervicacia, ma se le ragioni sono quelle anzidette le si dovrebbe definire “interessi di bottega”. Al di sopra, ci dovrebbe essere l’interesse nazionale di cui custodi sono il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Né l’uno né l’altro hanno il potere di costringere qualcuno, se non vuole più, a sostenere il governo in carica, ma entrambi hanno almeno il potere di promuovere un chiarimento in Parlamento, prima di qualunque crisi di governo e di scioglimento delle Camere, e di chiamare i partiti ad assumere esplicitamente le loro responsabilità di fronte al Paese: “esplicitamente”, cosa in questa fase non facile per assenza di argomenti degni della posta in gioco ma, proprio per questo, doverosa.

Il voto anticipato s’intreccia con la nuova legge elettorale senza la quale, si dice, non si può votare. Poiché il voto è urgente, la legge è urgentissima. Tralascio le assurdità contenute nel testo iniziale, spiegabili in parte col voler continuare con i “nominati” e non con gli “eletti”, in parte con la cementificazione degli oligarchi di partito, in parte con la sfrenata fantasia creativa degli autori. Di questo s’è ampiamente scritto e detto e, del resto, ad alcuni dei macroscopici abusi sembra che qualche volenteroso voglia porre rimedio. Ciò che colpisce, sopra tutto, è che, pur di avere una legge, si rinnegano tante cose dette centinaia di volte nel passato recente: che non ci sarebbero più stati compromessi dopo le elezioni (gli “inciuci”); che “la sera stessa” si sarebbe saputo chi avrebbe vinto e governato per cinque anni, che il bipolarismo e l’alternanza erano dati acquisiti e che mai e poi mai si sarebbe ritornati agli obbrobri della prima repubblica.

Tutto questo era diventato quasi una questione di fede, ma in un lampo s’è dileguato. Anzi, si sente il contrario. Certo, proporzionale o maggioritario è questione opinabile e, infatti, le opinioni divergono. Ma, che si sia passati da un momento all’altro, senza una riflessione di merito, da ballottaggi e premi di maggioranza, cioè dalla logica maggioritaria, alla proporzionale, questo è piuttosto sconcertante e si spiega con la voglia di voto anticipato. Che cosa potrà accadere, se si potranno formare maggioranze e quali, se si dovrà tornare a rivotare, se si dovrà rimettere mano, ancora una volta, alla legge elettorale, tutto questo sembra interessare poco o nulla i partiti che chiedono elezioni subito. Vogliono cogliere il loro frutto. Poi si vedrà.

E pure, la legge elettorale non è solo un mezzo di realizzazione d’interessi immediati, ma è una prefigurazione del sistema delle relazioni politiche a venire e di questo si tace. Che cosa s’immagina? Di poter governare da soli? Se non da soli, con chi? Il dopo, naturalmente, è nelle mani degli elettori, ma questi avranno pure il diritto di sapere prima come sarà poi utilizzato il loro voto! Ma, sul dopo esistono sospetti, reticenze e, sulle ipotesi meno presentabili ai propri elettori, silenzi o tiepide smentite. Come potranno orientarsi gli elettori? Non è la stessa cosa se il Pd si prepara a una coalizione con Forza Italia, oppure con una qualche formazione alla sua sinistra; non è la stessa cosa se il M5Stelle è o non è disposto a collaborare con la Lega. Non si può trattare gli elettori come burini e considerare i loro voti come “bottino” o massa di manovra. Meritano altro. L’astensione diffusa dovrebbe essere presa in considerazione come un segnale di secessione interiore: un segnale ancora più forte a sentire i tanti, sempre di più, che dicono che a queste condizioni non sono disposti a votare ancora.

Sia consentito un accenno personale, che forse rispecchia uno stato d’animo anche d’altri. Guardo le convulsioni di questa fine-legislatura e non posso fare a meno di pensare alla Nave dei folli, la Stultifera navis di Sebastian Brant. Potrebbe essere istruttiva l’immagine che ne diede Albrecht Dürer per l’edizione del 1494. Sono stipati in uno spazio stretto, non sanno dove vanno; chi indica avanti, chi guarda indietro e chi a destra o a sinistra; altri sono inebetiti; uno è colpito da un pugno e cade in mare. Tutti hanno le classiche orecchie d’asino. Non c’è allegria. È un triste carnevale. L’unico che sembra divertirsi sta attaccato alla fiaschetta. La pazzia, però, è generale. Nessuno si preoccupa di dirigere la nave. Non c’è segno di consapevolezza del pericolo che incombe. Che un minuto dopo si possa affondare tutti insieme, non interessa a nessuno. Questa è la pazzia: stare o agitarsi ciascuno per proprio conto, girare in tondo, ciechi, senza connessioni, senza futuro. Credere di poter sopravvivere solo sopravvivendo.

S’avvicinano le elezioni e la frenesia sulla nave impazza. Nella poesia di Rimbaud, il Bateau ivre danza sui flutti, leggero come un tappo, ed è abbandonato alle correnti. Noi, invece, l’abbiamo tra noi e danziamo con lui.

».

».

il manifesto, 18 aprile 2017 (c.m.c.)

L’elezione di Donald Trump potrebbe costituire l’avvio di una profonda ristrutturazione degli schieramenti in campo: di quelli politici e di quelli dei loro supporters, che agiscono al di fuori della sfera politico-elettorale, ma che con i partiti in senso proprio hanno legami strettissimi: marciano divisi, per colpire uniti. Da un lato c’è uno schieramento che potremmo chiamare «globalista». Per esso la consegna del pianeta al mercato è giusta e inevitabile. In linea di massima questo è lo schieramento che al momento prevale alla guida delle democrazie sviluppate. Salvo aver alfine trovato un rivale assai temibile.

È ancora un’ipotesi: grazie a Trump di schieramenti se ne potrebbe costituire un altro, che potremmo denominare «sovranista», la cui struttura portante sarebbe fatta di quei partiti che ordinariamente vengono classificati come populisti. Secondo questo secondo schieramento il rimedio ai danni prodotti dai globalisti non consiste nel sottrarre spazi al mercato, ma nel restringere il mercato entro i confini nazionali, dandogli lì piena libertà di manovra. L’altra caratteristica dello schieramento sovranista sta nella sua capacità di strumentalizzare le sofferenze e le paure di una parte delle vittime dei globalisti, da esse traendo parte non secondaria del suo seguito elettorale.

Tra i due rivali, uno ben solido, l’altro in via di consolidamento, c’è più accordo che contrasto. Wall street non ha manifestato sofferenza dopo la vittoria di Trump. La Brexit non ha prodotto effetti sconvolgenti, e la borsa di Londra se la cava egregiamente. Se così fosse, sarebbe un’invenzione straordinaria: il capitalismo fa opposizione al capitalismo. Evviva il capitalismo! Divergono sui mezzi: l’uno considera lo Stato un ingombro, l’altro uno strumento. Forse è un conflitto ciclico nella storia del capitalismo. Quello che è verosimile è che i sovranisti non riusciranno a sfuggire dal labirinto di vincoli in cui i globalisti hanno cacciato le società occidentali e proveranno a mascherare il loro fallimento con un po’ di misure illiberali, antidemocratiche, razziste. Trump ha già cominciato. Anzi, ha fatto di meglio. Ha ripreso a bombardare, con tanto di motivazioni umanitarie. Non senza ottenere il plauso dei globalisti-liberali.

C’è forse qualche somiglianza con i contrasti che divisero negli anni 20-30 dello scorso secolo i fascisti da una parte dei liberali. Poi, allora, le cose evolvettero. I liberali presero le distanze, rinunciarono al liberismo, inventarono il New Deal, si appropriarono dell’interventismo statale fascista, ma lo rinnovarono radicalmente in senso democratico. Le analogie sono intriganti, ma non sono mai perfette e non vanno esagerate. Non sappiamo nemmeno come il contrasto tra globalisti e sovranisti evolverà. Potrebbe anche evolversi positivamente. I globalisti potrebbero, almeno alcuni, scoprire di aver esagerato e che l’involuzione autoritaria è troppo rischiosa. Vedremo. Come tutte le trasformazioni, anche questa è incerta.

Anche perché le resistenze non mancano. Negli anni 20-30 c’erano grandi partiti socialisti e comunisti, a volte brutalmente repressi, ma che rappresentavano un principio di resistenza. Oggi c’è resistenza, ma ha altre forme, giacché quei partiti hanno deciso di confondersi nello schieramento globalista. La resistenza attuale è spesso molecolare, disordinata, a volte apolitica: è disagio sociale, protesta locale, aggregazioni di corto raggio e breve durata, disordine d’ogni sorta.

Tra le forme più paradossali c’è persino il voto per i partiti populisti: che se per alcuni implica adesione, per altri è un voto di «odio». Li si vota perché non c’è di meglio, perché è il voto che reca più disturbo.

La resistenza dispersa non è una condizione inedita. Prima che nascessero i grandi partiti di massa, gli strati popolari erano classificati come classes dangereuses: erano le folle del 1789 del 1848, che i partiti socialisti promossero a classes laborieuses, dotate di un’identità e una soggettività collettiva, protagoniste di grandi cambiamenti.

È immaginabile un riorientamento analogo delle resistenze che caoticamente si manifestano di questi tempi? Non è facile. Una cosa era contrastare lo Stato e le imprese, un’altra rovesciare il mercato globale, gli evanescenti labirinti della governance sovranazionale e i bit della speculazione finanziaria. Eppure, vi sono segnali che lasciano margini di speranza. Il nemico è possente, globalista o sovranista che sia. Ma è possente perché i suoi avversari sono deboli. Ma fino a un certo punto.

Le grandi mobilitazioni sociali di carattere «universalistico» apparse dal 2011 non sono un incidente. Sono manifestazioni di una rivolta collettiva che ha indossato prima le vesti degli Indignados spagnoli e greci, di Occupy, di Gezi Park, della francese Nuit Debout e che poi ha avuto qualche non secondario sbocco elettorale. La rivolta movimentista e l’esodo elettorale dai partiti tradizionali sono a volte riusciti a intrecciare protesta politica e protesta sociale. Tra le vittime del nuovo ordine (o disordine) e le oligarchie cova un conflitto che evoca le grandi retoriche rivoluzionarie: la virtù contro la corruzione, il basso contro l’alto, i produttori contro i parassiti, il «popolo» contro la «corte» (oggi la «casta»). Va da sé che è tutt’altro modo di interpretare il conflitto «basso contro alto» rispetto a quello dei populisti-sovranisti. Nessuno che abbia seguito agisce oggi al di fuori di questa frattura.

Negli Usa la campagna di Sanders è stata fatta in gran parte da attivisti di Occupy, così come la campagna pro-Corbyn nel Labour. Podemos non sarebbe nato senza gli Indignados. Syriza ha vinto le elezioni dopo un lungo ciclo di mobilitazione sociale. Il governo più progressista d’Europa, quello portoghese, è una coalizione tra il partito socialista e partiti della sinistra radicale, resa possibile da un intenso ciclo di mobilitazione anti-austerity. In Francia Mélenchon cresce nei sondaggi anche sull’onda della Nuit Debout. Altre nuove forze di sinistra avanzano in Olanda e in Belgio. La resistenza molecolare prova a coagularsi. Non ci sono quindi alibi per la sinistra italiana: non è vero che nella crisi cresce solo la destra.

Forse il problema italiano è che questo spazio è stato occupato dai grillini, o è stato loro consegnato. Oppure che l’equivoco del Pd si è dissolto solo di recente.

Ma bisogna anche imparare dagli altri. Le nuove forze di sinistra, dove conquistano consensi importanti, non sono stanchi mosaici di ceti politici di lungo corso. Spiazzano, disorientano, agiscono come outsiders, quasi come alieni. Inventano nuove forme organizzative. E soprattutto ci credono, e spiegano a coloro cui si rivolgono che le attuali ingiustizie non solo non hanno niente di naturale e di obbligato, ma sono pure superabili. Purché lo si voglia.

comune.info, 10 aprile 2017 (c.m.c.)

La forma del discorso capitalista di Trump non dovrebbe sorprenderci. La novità è che rende palese ciò che normalmente il capitale occulta, mentre nasconde ciò che di solito viene esibito. Ma non ci sono novità di alcun genere nei fenomeni e nelle tendenze molto generali che affronta.

Il muro è un esempio calzante. Dal 1994 gli Stati Uniti hanno cominciato la costruzione di quello che si suppone li dovrebbe proteggerli dal Messico. Il progetto attuale di rinforzarlo e prolungarlo è soltanto un esempio suggestivo e folle della tendenza a costruire muri difensivi che costituisce una delle condizioni del mondo presente. Fino al 1989, quando cadde il muro di Berlino, c’erano solo 11 muri. Oggi sono 70, alcuni lunghi come quello fra gli Stati Uniti e il Messico: quelli che separano l’India dal Bangladesh e dal Pakistan sono rispettivamente di 3283 e 2900 chilometri. I muri europei sono più corti ma più efficaci. La barriera di sabbia nel Sahara Occidentale è il muro più lungo del mondo, dopo la Grande Muraglia cinese. Il muro più aggressivo e arbitrario è sicuramente quello di Israele. [ma la Grande muraglia è una strada prima di essere un muro- n.d.r]

La costruzione dei muri è una tendenza mondiale consolidata, che adotta diverse modalità fisiche e burocratiche. Definirà sempre più le modalità di relazione tra i paesi e al loro interno; la costruzione di muri all’interno delle città, che è iniziata da tempo, continuerà a estendersi. Certi muri, come quello della Corea o quelli dell’India, sono nati in circostanze particolari. La maggior parte di quelli costruiti di recente, tuttavia, ha un segno comune: si costruisce per proteggere i ricchi dai poveri. Si vorrebbe giustificare quei muri come si trattasse di barriere contro i migranti o protezioni contro il crimine, ma la loro ragion d’essere ha poco a che vedere con quei pretesti.

Negli anni Novanta, l’impoverimento continuo di settori sempre più ampi di popolazione che perdevano il lavoro o vedevano ridursi il salario, accentuò la contrazione dei mercati di prodotti e servizi. Per stimolarli di nuovo, il capitale fece ricorso a un sistema di credito impazzito, che condusse a livelli senza precedenti l’individualismo consumista e narcisistico già sviluppato in precedenza e sfociò nella crisi dell’autunno del 2008.

Anselm Jappe ha analizzato il fenomeno cinque anni fa in Credito a morte: la decomposizione del capitalismo e le voci critiche. Secondo Jappe, la tecnologia sta erodendo la base dell’esistenza stessa del capitalismo, cioè la perpetua trasformazione del lavoro in capitale e del capitale in lavoro: il consumo produttivo di forza lavoro e la valorizzazione del capitale, che definiscono la logica del modo capitalistico di produzione, si trovano in caduta libera verso il nulla come conseguenza inevitabile della trasformazione tecnologica.