Wu Ming svela la verità nascosta dietro le esagerazioni mediatiche sull'esito delle elezioni europee in Italia: "Se proprio si vuole ragionare in termini di percentuali, ragionando sul 100% reale vediamo che la Lega ha il 19%, il PD il 12%, il M5S il 9,5%. Sono tutti largamente minoritari nel Paese [...] Salvini non ha con sé gli italiani [...] #Salviniscappa può essere un buon sismografo nei prossimi mesi. L’effetto-shock (ingiustificato) del «34%» finirà, il conflitto sociale no".

Fonte: Dall'articolo "Sui veri risultati delle Europee" di Wu Ming. Non facciamoci abbagliare da percentuali di percentuali". (a.b.)

Sono passati ormai 10 giorni da quando il ‘Presidente del Consiglio’ Conte ha pronunciato alla Fiera del Levante il suo indecente discorso sulla rinascita italiana dopo l’8 settembre del 1943. Segue

Sono passati ormai 10 giorni da quando il ‘Presidente del Consiglio’ Conte ha pronunciato alla Fiera del Levante il suo indecente discorso sulla rinascita italiana dopo l’8 settembre del 1943.

Sulla stampa generalista si è parlato, per lo più, di una gaffe e si è sottolineato che, probabilmente, l’ineffabile personaggio (o un suo ghost writer) voleva fare riferimento al 25 aprile. Ma fra la Liberazione e l’inizio del cosiddetto miracolo economico sono passati ben 10 anni! E, soprattutto, la gaffe appare intollerabile perché Conte ha dimostrato di non avere alcuna consapevolezza su cosa abbia significato, per un paese già martoriato dalla guerra, l’8 settembre: la fuga vile del re e di Badoglio, lo sbandamento dell’esercito italiano lasciato senza una guida, le migliaia di morti militari e civili, la Repubblica Sociale, gli eccidi di popolazione inerme da parte dell’esercito nazista in fuga verso Nord e… la Resistenza Partigiana!

|

| Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'eccidio di centinaia di civili da parte dei nazisti in ritirata e dei fascisti: 12 agosto 1944. Fonte: foto di Maria Cristina Gibelli |

Signor Conte: Marzabotto, le Fosse Ardeatine e Sant’Anna di Stazzema le ha mai sentite nominare? Ed è a conoscenza degli 87.000 militari caduti partecipando alla Guerra di Liberazione?

Nessuna reazione dagli accademici e, in particolare, dai giuristi?

Nessuna protesta formale da parte degli atenei e, in particolare, dalle Facoltà di Giurisprudenza?

Il prof. Conte ha delegittimato, con la sua ignoranza, tutti coloro che hanno insegnato o insegnano nell’università: qualcuno se ne è accorto?

Perché la Marcia Perugia-Assisi? Perché, come disse Aldo Capitini, è «un tentativo di entrare dentro il terreno della politica con una forma partecipativa ancora non sperimentata nel nostro paese». Questa marcia, ebbe modo di dire sempre Aldo Capitini riferendosi alle classi popolari, «è fatta per loro, perché i contadini sanno camminare, mentre sono a disagio nelle conferenze». Parole sacrosante...da sottoscrivere.

Capitini definisce il suo pensiero come legato a una «prassi pura», cioè una pratica che realizza «un'intenzione retta che discende da un’adesione incondizionata alla verità». Frasi come «un primo lavoro da fare è di togliere tutte le crudeltà e le uccisioni inutili, se si vuole tener fede al principio di estendere l’unità anche con gli esseri subumani», oppure, parlando direttamente ad una pianta, «io non ti distruggerò; tu non sei per me un oggetto, uno strumento freddo, ma sei una compagnia, una presenza, un essere che ha in sé un soffio e un’apertura all'aria, alla luce, simile a quelli che ho anch’io», sono riflessioni che raccolgono una tensione universale.

La nonviolenza è amore, «essa è la scelta – scrive Capitini – di un modo di pensare e di agire che non sia oppressione o distruzione di qualsiasi essere vivente, e particolarmente di esseri umani».

Se non si usa la violenza, trionfano i cattivi? Capitini scrive che innanzitutto anche «l’uso della violenza non ci dà sufficiente garanzia che trionfino i buoni, perché l’uso della violenza richiede che si facciano tanti compromessi» e poi, che «se per tenere testa ai cattivi, bisogna prendere tanti dei loro modi, all’ultimo realmente è la cattiveria che vince» e che, così, «scompare la differenza tra noi e loro, e c’è bisogno che sorga una differenza netta tra chi usa le armi potenti, e chi usa altri modi, con fede che essi trasformino il mondo».

Un percorso di crescita comune: «l’educazione moderna si svolge non soltanto lungo la linea di passaggio dal centro dell’educazione dall’educatore all’educando, ma anche lungo quella di una coscienza sempre più precisa dell’educarsi insieme».

«Anche sogliono essere odiatissimi i buoni e i generosi perché ordinariamente sono sinceri, e chiamano le cose coi loro nomi. Colpa non perdonata dal genere umano, il quale non odia mai tanto chi fa male, né il male stesso, quanto chi lo nomina. In modo che più volte, mentre chi fa male ottiene ricchezze, onori e potenza, chi lo nomina è strascinato in sui patiboli, essendo gli uomini prontissimi a sofferire o dagli altri o dal cielo qualunque cosa, purché in parole ne sieno salvi»

L'Espresso, 1 agosto 2018. «A 38 anni dalla strage non conosciamo ancora i mandanti, ma sappiamo molte verità. Milano, Brescia, Bologna, le bombe sui treni, non sono attentati scollegati: sono stragi inserite in una più ampia strategia della tensione. Con mani esterne che hanno sempre lavorato contro la verità»

Per la bomba che nel 1969, l’anno delle lotte operaie e studentesche, devastò una banca di Milano precipitando l’Italia nel terrorismo politico, sono stati condannati in tutti i gradi di giudizio, per favoreggiamento, due ufficiali dei servizi segreti militari (l’allora Sid): il generale Gianadelio Maletti e il capitano Antonio La Bruna. Entrambi affiliati alla loggia massonica P2. Invece di aiutare la giustizia, distruggevano le prove e facevano scappare all’estero i ricercati per terrorismo, con documenti falsi e soldi dello Stato. Per l’eccidio in piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974, otto morti e 102 feriti) è stato dichiarato colpevole anche dalla Cassazione, nel giugno 2017, dopo decenni di depistaggi, un neofascista che era a libro paga dello stesso Sid, Maurizio Tramonte: un confidente nero che avvisò della bomba, ma i servizi non fecero nulla e poi bruciarono i verbali.

Anche per la strage di Peteano (31 maggio 1972, tre carabinieri dilaniati da un’autobomba) le indagini e i processi di Venezia hanno comprovato depistaggi gravissimi, orditi da altri ufficiali dei servizi, tutti militari, come le vittime. E poi c’è Bologna, la bomba del 2 agosto 1980 alla stazione dei treni, che ha ucciso 85 innocenti. Per questo attentato, il più sanguinario, c’è un processo in corso contro un terrorista di destra accusato di essere il quarto complice, dopo i tre stragisti già condannati. E c’è una nuova indagine, ancora aperta, sui mandanti occulti. L’Espresso ha recuperato tutte le sentenze e altri documenti, finora inediti, che disegnano la stessa trama nera: strage di Stato. Anche a Bologna.

Le linguette delle bombe a mano

Valerio Fioravanti è un terrorista di destra condannato in via definitiva come esecutore materiale dell’attentato alla stazione. La giustizia al suo massimo livello (Cassazione a sezioni unite) ha confermato che fu lui, con la sua complice e convivente Francesca Mambro, a portare il micidiale ordigno in stazione. Dopo l’arresto nel 1981, i due killer neri hanno confessato dieci omicidi. Ma per la strage si sono sempre proclamati innocenti. In un processo separato, altri giudici hanno riconfermato la loro colpevolezza condannando un terzo terrorista dei loro Nuclei armati rivoluzionari (Nar), Francesco Ciavardini, 17enne all’epoca della strage. Dopo l’arresto, nel tentativo di sminuire la gravità degli indizi, Fioravanti dichiarò che lui e la Mambro erano «vittime dei servizi». Ma le sentenze certificano il contrario: furono protetti dal Sismi (l’ex Sid). Dopo la carneficina di Bologna, con una serie di depistaggi esplosivi. Ma anche all’inizio della carriera criminale. Come se fossero sempre stati creature dei servizi.

Vito Zincani, il giudice istruttore della maxi-inchiesta sulla strage, ricorda bene le vecchie carte ora ritrovate da L’Espresso: «Fioravanti aveva rubato un’intera cassa di bombe a mano, modello Srcm, quando faceva il servizio militare a Pordenone. Era stato ammesso alla scuola ufficiali quando risultava già denunciato e implicato in gravi reati. Per capire come avesse fatto, abbiamo acquisito i suoi fascicoli. E negli archivi della divisione Ariete abbiamo trovato un documento dell’Ufficio I, cioè dei servizi militari: indicava proprio Fioravanti e Alessandro Alibrandi come responsabili del furto delle Srcm. Quelle bombe sono state poi utilizzate per commettere numerosi attentati. Sono fatti accertati, mai smentiti. Le Srcm hanno una linguetta metallica, con impresso un codice che identifica la partita. E noi abbiamo trovato le linguette, staccate dai terroristi, nei luoghi degli attentati. Quindi erano proprio quelle rubate da Fioravanti e Alibrandi. I servizi lo sapevano da anni. Ma non dissero niente ai magistrati che indagavano su quelle bombe».

Alessandro Alibrandi è un terrorista nero che fu ucciso in una sparatoria con la polizia nel 1981. È stato uno dei fondatori dei Nar con lo stesso Fioravanti e con Massimo Carminati, arrestato di nuovo nel 2014 come presunto capo di mafia Capitale, ma già condannato negli anni Ottanta come armiere della Banda della Magliana. Tra Nar e Magliana era nata un’alleanza criminale, cementata da un arsenale misto di armi ed esplosivi. Il patto tra terroristi neri e big della delinquenza romana permise di allacciare rapporti con boss di Cosa nostra, riciclatori di denaro sporco, complici piduisti e servizi segreti.

Le mille lire spezzate

L’imputato del nuovo processo di Bologna, Gilberto Cavallini, è al centro di un caso ancora più inquietante. Il mistero di una banconota spezzata. Il 12 settembre 1983 i carabinieri perquisiscono a Milano un covo di Cavallini. Tra le sue cose, elencate nel rapporto, il reperto numero 2/25 è una stranezza: una mezza banconota da mille lire, con il numero di serie che termina con la cifra 63. All’epoca nessuno vi diede peso. Oggi, tra migliaia di atti ufficiali dell’organizzazione Gladio, la famosa rete militare segreta anticomunista, spuntano foto di banconote da mille lire, tagliate a metà, e fogli protocollati che spiegano a cosa servivano: erano il segnale da utilizzare per accedere agli arsenali, per prelevare armi o esplosivi, in particolare, dalle caserme in Friuli. Su una foto si legge il numero di una mezza banconota: le ultime due cifre sono 63. Le stesse delle mille lire spezzate di Cavallini. A Bologna oggi emerge che pure un altro terrorista nero, legato a Cavallini, custodiva una banconota tagliata, questa volta da centomila lire, scoperta durante il suo arresto. «Su queste coincidenze bisogna riflettere», ha commentato in udienza il presidente della corte d’assise, il giudice Michele Leoni. I legali di parte civile hanno già chiesto di acquisire quelle carte di Gladio.

Per la strage di carabinieri a Peteano, le indagini del pm veneziano Felice Casson hanno già dimostrato (come si legge nella sentenza d’appello diventata definitiva) che il particolarissimo innesco dell’autobomba era uscito da un arsenale friulano di Gladio. Fu proprio quell’inchiesta a svelare l’esistenza dell’organizzazione segreta militari-civili, che il governo Andreotti presentò, nel 1990, come una struttura della Nato, destinata ad attivarsi solo in caso di invasione sovietica. In realtà quel deposito di Gladio, il cosiddetto “Nasco 203”, come ricorda oggi Casson, «fu trovato aperto: mancavano proprio due accenditori a strappo, registrati ma spariti, identici all’innesco di Peteano». Segno che, sotto l’ombrello di Gladio, operavano nuclei ristretti non militari, segretissimi, autorizzati a usare l’arsenale di Stato. Per finalità opposte alla difesa della patria.

I servizi manovrati dalla P2 hanno sicuramente usato esplosivo di Stato per inquinare le indagini di Bologna. I vertici del Sismi iniziano a depistare subito dopo la strage, inventando una lunga serie di false «piste internazionali», prima di sinistra, poi di destra, ma contro i nemici dei Nar. Il 13 gennaio 1981 i depistaggi raggiungono l’apice: il Sismi fa ritrovare, sul treno Taranto-Milano, una valigia con un mitra, un fucile a canne mozze e otto contenitori con due tipi di esplosivi, identici alla miscela utilizzata per la strage di Bologna. Nella valigia ci sono passaporti e biglietti aerei intestati a due inesistenti terroristi stranieri. Con un’inchiesta da manuale, i magistrati dimostrano che è un’altra montatura del Sismi: l’ennesima «pista estera», costruita per salvare Fioravanti e i suoi complici. Il processo si chiude con la condanna definitiva del generale Pietro Musumeci, del colonnello Giuseppe Belmonte e del faccendiere dei servizi Francesco Pazienza.

Due mesi dopo, il 17 marzo 1981, i magistrati di Milano, indagando su tutt’altro (il finto sequestro del banchiere Michele Sindona, organizzato da Cosa nostra) scoprono le liste degli affiliati alla P2: ci sono tutti i vertici dei servizi segreti, compresi Musumeci e il capo, il generale Santovito (morto prima del processo). Lo stesso Licio Gelli, da anni grande burattinaio dei servizi, viene condannato come regista del maxi-depistaggio di Bologna: un indizio decisivo è la scoperta che ha incontrato personalmente il capocentro di Roma del Sisde, il servizio segreto civile, e gli ha ordinato di smettere di indagare sui terroristi di destra per concentrarsi sulla (falsa) «pista internazionale». Una deviazione prontamente eseguita dal funzionario piduista. Nonostante le condanne definitive, alcuni politici della destra di oggi continuano a pubblicizzare fantomatiche «piste estere».

Finora si pensava che i capi del Sismi fedeli a Gelli, con la valigia sul treno, avessero potuto duplicare l’esplosivo della strage grazie a una soffiata, una fuga di notizie sugli accertamenti, ancora segreti, dei periti giudiziari. Ma l’origine della bomba resta un mistero: non si è mai saputo chi fornì il composto militare (T4) che moltiplicò la potenza dell’ordigno. Ora il caso delle mezze banconote solleva un interrogativo spaventoso: i servizi sapevano tutto dell’esplosivo perché erano stati loro a procurarlo? Nella strage di Bologna anche la bomba ha il marchio di Stato?

Di certo i legami con i servizi riguardano intere cordate di terroristi di destra. Fioravanti, nella gerarchia nera, è subentrato a Giuseppe Dimitri, arrestato nel 1979: nel suo covo furono sequestrate armi e 20 chili di esplosivo. E nell’agenda Dimitri aveva il numero riservato di Musumeci.

Sergio Picciafuoco è un ex delinquente comune, reclutato nei Nar, che rimase ferito nella strage di Bologna, facendosi curare sotto nome falso. Sospettato di essere il basista, è stato assolto. Anche lui ha beneficiato di coperture straordinarie. Prima della strage viene fermato dai carabinieri in Alto Adige: è latitante da anni, viaggia su un’auto rubata e ha un documento vistosamente falso. Eppure viene lasciato libero, come scoprono i magistrati di Bologna. E continua a girare l’Italia con lo stesso documento in teoria “bruciato”. Viene arrestato solo nell’aprile 1981, mentre rientra dall’Austria con un falso passaporto molto particolare: ha lo stesso numero del vero documento di Riccardo Brugia, un altro terrorista dei Nar; e fa parte di un pacchetto di sette documenti falsificati con lo stesso metodo. Brugia è stato riarrestato nel 2014 come braccio destro di Carminati in mafia Capitale. Era il presunto responsabile del reparto estorsioni e pestaggi. La grande criminalità che ha spadroneggiato impunita per anni a Roma, secondo l’accusa, nasce dall’eredità nera dei Nar. Ed è cresciuta grazie alle complicità create negli anni del terrorismo.

Nel nuovo processo di Bologna, ha dovuto testimoniare anche Luigi Ciavardini, il terzo condannato per la strage. E ha finito per confermare un fatto mai emerso prima: a Treviso, nei giorni della strage, i Nar non disponevano solo dell’appartamento dove viveva Cavallini, sotto falso nome. C’era un secondo covo, rimasto segreto. In aula, davanti alla corte, Ciavardini non ha difficoltà a ripercorrere le tappe della sua fuga da Roma dopo l’assalto armato al liceo Giulio Cesare, con l’assassinio dell’agente Francesco Evangelista e la sparatoria in cui restò ferito al volto, diventando riconoscibile. Così arrivò a Treviso, via Milano, per raggiungere Cavallini, che però non poteva ospitarlo. Di qui il rifugio segreto. Le parti civili gli chiedono l’indirizzo e chi lo ha ospitato. Ciavardini non risponde. Il presidente lo rassicura: qualunque ipotetica accusa per i suoi fiancheggiatori è ormai cancellata dalla prescrizione. Ciavardini ha ormai scontato la pena, è libero, per la giustizia non rischia nulla. Eppure lo stragista si trincera ancora nel silenzio. Perché tanto mistero? Le parti civili indagano ancora e hanno un’idea precisa: quel covo era vicino a una caserma e fu procurato dai servizi. Personaggi ancora in grado di impaurire un ex terrorista.

Nell’atto d’accusa finale sulla strage di Bologna, il giudice Vito Zincani ha riassunto così i risultati della maxi-istruttoria, che portò a inquisire, con accuse diverse, decine di terroristi neri: «Non c’è alcuna delle persone coinvolte nelle indagini che non risulti collegata ai servizi segreti».

Il documento “Bologna” e i soldi segreti

Licio Gelli è morto nel 2015, senza aver scontato neppure un giorno di carcere per il depistaggio ordito dopo la strage di Bologna. A suo carico, oggi, emergono nuovi fatti, su cui indaga la Procura generale. Tutto parte dal crack del Banco Ambrosiano. Il capo della P2 è stato condannato come responsabile e primo beneficiario della colossale bancarotta dell’istituto di Roberto Calvi (il banchiere ucciso nel 1982 a Londra). Sui conti svizzeri di Gelli sono stati sequestrati oltre 300 milioni di dollari, usciti dalle casse dell’Ambrosiano. Tra le sue carte dell’epoca ora emerge un documento classificato come «piano di distribuzione di somme di denaro»: svariati milioni di dollari usciti dalla Svizzera proprio nel periodo della strage e dei depistaggi, tra luglio 1980 e febbraio 1981. Il documento ha questa intestazione: «Bologna - 525779 XS». Numero e sigla corrispondono a un conto svizzero di Gelli con il tesoro rubato all’Ambrosiano. Altre note, scritte di pugno da Gelli, riguardano pacchi di contanti da portare in Italia: solo nel mese che precede la strage, almeno quattro milioni di dollari.

La commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2, presieduta da Tina Anselmi, ha concluso che Gelli, già nei primi anni Settanta, aveva finanziato «gruppi terroristici toscani di ispirazione neofascista o neonazista», compresi i responsabili dei «primi attentati ferroviari». Ora si tratta di capire se il capo della P2, oltre a depistare, possa aver finanziato anche gli stragisti di Bologna.

Paolo Bolognesi è il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto 1980. «A 38 anni dalla strage non conosciamo ancora i mandanti, ma sappiamo molte verità. Milano, Brescia, Bologna, le bombe sui treni, non sono attentati scollegati: sono stragi inserite in una più ampia strategia della tensione. Con mani esterne che hanno sempre lavorato contro la verità». L’associazione ha presentato i due esposti che hanno portato al processo contro Cavallini e alle nuove indagini sui mandanti. Bolognesi ha acquisito nuovi elementi anche come parlamentare della commissione Moro, nella scorsa legislatura: «Paolo Inzerilli, già capo di Gladio, ha ammesso che esisteva una “Gladio nera”, formata da ex fascisti e militari. Quindi abbiamo chiesto al ministero di fornirci gli elenchi di questi “nuclei neri”, ma il dirigente si è opposto con la scusa della privacy. Vista la reticenza, la commissione ha chiesto ai vertici dell’Aise, l’attuale servizio segreto militare, che ci ha mandato un plico di 600 pagine, ma senza alcun nome. Carta straccia, insomma. A questo punto ho chiesto alla commissione di indagare per depistaggio. E la procura di Roma ci ha chiesto gli atti e ha aperto un fascicolo. Questo dimostra che esiste ancora un pezzo delle nostre istituzioni che rema in direzione contraria alla verità».

Tra i pochi che conoscono i segreti del terrorismo nero c’è Roberto Fiore, oggi leader di Forza nuova, che verrà sentito come testimone nel processo a Cavallini, con l’obbligo di dire la verità. Fiore fu condannato per banda armata come capo di Terza Posizione, l’incubatore dei Nar. Il 4 agosto 1980, due giorni dopo la strage, era a Castelfranco Veneto, dove accolse Ciavardini, che lo chiamava «capo». In giugno era in Sicilia, a casa di Francesco Mangiameli, assassinato da Fioravanti e Mambro perché aveva parlato della strage ad Amos Spiazzi, un ex colonnello dei servizi. La Cassazione nella sentenza definitiva scrive che Fioravanti e Mambro, dopo la strage, volevano uccidere anche Fiore: anche lui sapeva troppo?

Poco prima della bomba, il 23 giugno 1980, l’attuale imputato Cavallini e il condannato Ciavardini avevano ammazzato, a Roma, il giudice Mario Amato. Come Vittorio Occorsio, ucciso quattro anni prima da Pierluigi Concutelli. Il giudice stava indagando sull’intreccio criminale fra terroristi di destra, banda della Magliana, servizi e loggia P2, che fu smascherata proprio dai due magistrati assassinati. Nel 1993, interrogato a Bologna, lo stesso Fioravanti, nel proclamarsi innocente, se ne uscì con una frase memorabile: «Siamo cresciuti col dubbio se le stragi siano opera di uno dei servizi infiltrato nell’estrema destra o se era uno di destra che tentava di infiltrarsi nei servizi». Luigi Ilardo, il boss di Cosa nostra che fu ucciso quando stava per pentirsi, confidò ai carabinieri che la mafia seguiva la stessa trama nera: «Per capire le stragi del 1992 e 1993 bisogna guardare agli anni della strategia della tensione. Cosa nostra le ha eseguite, ma quelle stragi sono state decise con settori deviati delle istituzioni, massoneria e servizi segreti». Di certo, anche nelle indagini sulla morte di Paolo Borsellino e della scorta, non sono mancati i depistaggi di Stato.

Caro direttore, Roberto Saviano ha invitato a rompere il silenzio sulla politica e la retorica sostanzialmente fasciste di Matteo Salvini.

Ho dedicato un piccolo libro (Cassandra muta. Intellettuali e potere nell’Italia senza verità, Edizioni del Gruppo Abele) al dovere di – sono parole di Bobbio – non lasciare il monopolio della verità a chi ha già il monopolio della forza: e lì ho indicato proprio in Saviano uno dei non molti intellettuali liberi, e disposti a schierarsi. Su Salvini, poi, ho preso la parola in ogni sede: scrivendo, tra l’altro, la prefazione al libro che Antonello Caporale e Paper First hanno dedicato al «ministro della paura».

Ma rompere il silenzio non basta. Racconta Emilio Lussu di un comizio in cui, quando un ascoltatore reclamò: «voce!», si sentì rispondere: «orecchio!». Per battere questa destra orrenda serve più orecchio che voce.

Ci vuole ascolto, per capire perché (oltre al tessuto ricco, e talvolta razzista, del Nord che da anni si riconosce nel potere della Lega) anche i poveri, gli ultimi, gli ‘scartati’ (come li chiama papa Francesco) hanno votato in massa per le forze che si sono saldate in questo governo. E perché, nonostante tutto, continuano a sostenerle. Se non lo capiamo, rischiamo di maledire un sintomo (Salvini) senza curare la malattia.

È un problema di credibilità, certo: nessuna voce contro Salvini è sincera se non ha detto, o non dice, che Marco Minniti ha fatto di peggio, anche se lontano dalle telecamere. O se non dice che il Dario Nardella che si fa riprendere mentre spiana con le ruspe un campo rom a Firenze è un sintomo della stessa malattia. E così via.

Ma c’è qualcosa di terribilmente più profondo. Come si fa a chiedere agli italiani sommersi e sfruttati di stringersi intorno ai valori della Costituzione proprio mentre Sergio Mattarella, massimo garante della Carta e del suo primo articolo, si genuflette di fronte ad un Sergio Marchionne? Questi è stato un formidabile campione della anti-costituzione materiale per cui lavoro e diritti non sono compatibili: se vuoi il primo, devi rinunciare ai secondi. Come si fa a non vedere che tra la canonizzazione di Marchionne e il consenso a Salvini c’è un nesso strettissimo? Come possiamo pensare che gli italiani in difficoltà ascoltino i nostri appelli antifascisti se essi sono sostenuti dallo stesso establishment che esalta Marchionne, il quale non ha voluto restituire all’Italia, e a ciò che resta del suo stato sociale, nemmeno i soldi delle tasse sul proprio gigantesco patrimonio? Come sperare che vengano ascoltati giornali e partiti nei quali Marchionne è esaltato come un super-uomo, in vita e in morte lontano anni luce dai sotto-uomini che muoiono sul lavoro, il corpo oscenamente sfranto in pubblico, o affogano aggrappati al relitto di una barca, sotto l’occhio delle telecamere?

Tutto l’establishment che chiama al conflitto contro Salvini è quello che diceva e dice che non è possibile alcun conflitto sociale: che è invece lo strumento per creare giustizia sociale, ed è stato disinnescato proprio dal Partito Democratico e dai suoi sostenitori. Quando Salvini dice «prima gli italiani», nessuna risposta è credibile se non afferma la necessità di un conflitto invece «tra gli italiani»: tra i poveri e i ricchi, che «non vogliono le stesse cose» (Tony Judt).

Alla sinistra dei politici, professori, giornalisti paghi di appartenere alla ristretta cerchia dei salvati, disinteressati a cambiare il mondo e capaci solo di parlare di ‘austerità’ e ‘responsabilità’, è subentrata una destra con una visione terribile e propagandistica, sanguinosa e fasulla. Salvini sa benissimo che non potrà cambiare in meglio la vita degli italiani: ed è per questo che accende la miccia della caccia al nero.

Ma nessuna risposta capace di erodere questo disperato consenso può fermarsi alla proclamazione delle ragioni dell’umanità. Carlo Smuraglia ha di recente ricordato che «ben pochi giovani sarebbero stati disposti a prendere le armi e a cacciare i fascisti solo per tornare allo Statuto albertino: quello in cui il sovrano concedeva, di sua iniziativa, i diritti al popolo». Ebbene, davvero pensiamo di convincere gli italiani a una nuova (e ovviamente diversa) resistenza, solo per tornare all’Italia del Pd (e che sia il Pd di Renzi o Zingaretti davvero poco cambia), dell’inutile e distruttivo Tav, del Jobsact, e di tutto il resto?

Bisogna saper vedere, e saper dire, che Salvini è il sintomo terribile, e finale, della malattia che ha devastato questo Paese anche ‘grazie’ a ciò che chiamavamo ‘sinistra’. Bisogna saper indicare un’altra strada per costruire giustizia, eguaglianza, inclusione. Rompiamo il silenzio con tutta la forza che abbiamo, d’accordo: ma, per capire cosa davvero dobbiamo dire, bisogna prima saper ascoltare il Paese. Mai come oggi «ci vuole orecchio».

“Decadence: a Very Short Introduction” si chiama il libretto di David Weir che spopola nelle librerie di Oxford. E anche se vi si parla di Wilde e di Baudelaire, l’impressione è che sia un tema sentito anche da questa parte dell’Atlantico. Chi percorreva le vie di Londra sabato 7 luglio si trovava dinanzi a una città solare e colorata, percorsa da migliaia di manifestanti del London Pride diretti a Trafalgar Square, e lucidamente commossa nel ricordo, in un angolo di Hyde Park, degli attentati jihadisti del 7 luglio 2005, che procurarono 52 morti e centinaia di feriti. Per una volta, questa cerimonia cittadina veniva tenuta al riparo dalle polemiche circa il protagonismo e la retorica “inclusiva" del sindaco musulmano Sadiq Khan (peraltro non capace di garantire la sicurezza in città, come hanno mostrato gli attentati degli ultimi mesi e il dilagare della violenza di strada), e dalle risse sulle responsabilità politiche remote della strage di 13 anni fa - risse che nel 2016, all’indomani del feroce rapporto Chilcot sugli errori e le volgari menzogne di Blair nell’intervento in Iraq, avevano avvelenato il clima di lutto condiviso. Sui giornali, campeggiava poi il nuovo nemico comune: l’intelligence russa, i cattivi del caso Skripal all’opera nella vicina Salisbury con danno anche - sembra - di due persone innocenti esposte per caso al letale novichok.

Soprattutto, sabato 7 era il giorno in cui veniva reso pubblico l’esito positivo del delicatissimo vertice del partito conservatore sulla politica della Brexit: dopo snervanti trattative nella residenza di Chequers (i giornali fornivano mappe delle stanze e menù dei pasti), i Tories si erano finalmente attestati sulla linea “morbida” di Theresa May. E così, poche ore dopo, il quarto di finale Inghilterra-Svezia si risolveva nel trionfo di una nazione improvvisamente più convinta di sé e sempre più simile al proprio allenatore, Gareth Southgate, capace di infondere una serena fiducia e un sentimento di coesione e umiltà sotto il suo sguardo fiero e il suo immancabile panciotto. Southgate, per i meno giovani, è colui che sbagliò il rigore decisivo nella semifinale di Euro ’96 (giocata a Wembley) contro la Germania: il suo riscatto - per di più tramite la gioiosa macchina multietnica di Maguire e Dele Alli, il sacrificio di Kieran Trippier e le serpentine di Sterling - diventava un simbolo che trascendeva il destino privato e coinvolgeva l’intera nazione. Reduce da un sostanziale fallimento al Middlesbrough, Southgate non appartiene certo all’aristocrazia degli Eriksson e dei Capello, né alla vecchia guardia un po’ arrogante degli Hodgson e degli Allardyce; e ha avuto l’opportunità di portare l’Inghilterra al vertice di un campionato mondiale improvvisamente declassato ad Europeo.

Ma di colpo, è venuto giù tutto il fragile castello. Le dimissioni di Boris Johnson precipitano il governo nel caos, lasciandogli una maggioranza esile in vista delle prossime scadenze, e soprattutto moltiplicando le incertezze sulla vera linea che il Regno Unito seguirà nelle trattative per la Brexit - già ora si paventa il rischio di finire marginalizzati come la Norvegia o l’Ucraina, mentre i seguaci di Johnson (tra cui la discussa ministra del lavoro McVey) promettono battaglia e vendetta, e l’ex segretario Hague e altri Tories - dinanzi all'ardua prospettiva parlamentare della linea May - evocano lo spettro di un secondo referendum: insomma, il caos. D’altra parte, i facili sfottò contro la legnosità della difesa svedese lasciano il passo a sconcertanti articoli circa l’”anarchia” che regnerebbe nella nazionale croata (dietro Modric il nulla; un allenatore improvvisato; una Federazione corrotta), e a una sicumera ignara perfino della scaramanzia: così, per dare sostanza al tormentone “Football’s coming home” cantato a squarciagola nei pubs dotati di maxischermo, la British Airways pensa bene di riempire i giornali con un biglietto aereo "Moscow-Home" (Demodedovo-Heathrow) a nome di "Mr. Football", datato 15.7.18 (il giorno della finale), imbarco alle 19.66 al "Gate-South”.

E invece poi arrivano le zampate di Perisic e Mandzukic, e si scopre che quel giorno Mr. Football atterrerà a Charles de Gaulle o a Zagabria: a Charles de Gaulle, sappiamo ormai, trovando a terra magari Michel Platini in compagnia di un emiro. Del resto nella biancorossa Zagabria, accanto ai tifosi in delirio, avrebbe forse avvistato l’antico patron della Dinamo, quel Zdravko Mamic che il mese scorso è stato condannato a 6 anni e mezzo di reclusione per aver intascato illecitamente i proventi di alcune cessioni di giocatori, tra i quali lo stesso Luka Modric che l’avrebbe coperto testimoniando il falso in tribunale. Mamic - già grande supporter e finanziatore della presidentessa croata Grabar-Kitarovic che nella semifinale esultava merkelianamente in tribuna - è oggi de facto latitante in Bosnia-Erzegovina, tra Mostar e Medjugorje; ma le ombre sulla Federazione si allungano prepotenti, il processo al divo Modric incombe dopo la fine del Mondiale, e lo stesso entusiasmo dei Croati più avveduti per dirigenti, politici e calciatori tanto compromessi pare un po' meno convinto di quanto non fosse all’epoca del terzo posto a Francia ‘98.

Quel che è certo è che sabato 14 i ragazzi di Southgate sono tornati a casa quarti, travolti dalla classe del multietnico Belgio; e anche se poi loro vengono ricevuti in pompa magna dalla May - pronta, come la sua collega croata, a trarre dividendi politici dagli exploits dei calciatori - Londra è tornata a lottare con le proprie paure del diverso, con l'assillo di una tambureggiante decadenza, e con le ancora oscure e irrisolte memorie del “seven-seven”, così assonante al “nine-eleven” (11 settembre) d’Oltreoceano. In fondo, era più probabile che Donald Trump, se avesse avuto un momento libero, visitasse la notevole mostra che la National Portrait Gallery, sempre a Trafalgar Square, dedicava alle rappresentazioni artistiche del suo grande amico Michael Jackson: tra le altre opere, il video di Rodney McMillan, che copriva il più importante concerto newyorchese della leggenda del pop, datato 10 settembre 2001.

Il Fatto Quotidiano,

Sapevo che sarei andato in Vietnam. A quel tempo filmavo per Tv7. La data (1 febbraio) era stata decisa secondo le esigenze e i turni della troupe e nessuno si aspettava, in quel momento, neppure gli strateghi americani, che i Viet Cong avrebbero attaccato Saigon, si sarebbero spinti fino a combattere sul prato intorno alla ambasciata americana, uccidendo e facendosi uccidere come in un grande e ben diretto spettacolo di morte. Noi siamo arrivati a Saigon di mattina, poche ore dopo l’inizio della “offensiva del Tet” e non sapevamo neppure che il Tet era (è) il Capodanno vietnamita. Ci ha portati a Saigon un Caravelle delle linee aeree thailandesi che è partito e arrivato in orario, senza alcun avvertimento o notizia all’aeroporto o dal pilota. Strano, dicevamo l’uno all’altro, per un volo di linea: stiamo volando sopra i fiocchi bianchi di decine e decine di esplosioni. A terra il Caravelle ha parcheggiato evitando le buche di esplosioni, fra due aerei distrutti.

Ho dovuto abbandonare il documentario sui discepoli di Gandhi e la pace dell’India, perché il Tg di quei tempi mi voleva negli Usa per seguire Martin Luther King.

Stava diventando, in un anno elettorale, il grande leader politico nero. Quando King è stato assassinato, al Lorraine Motel di Memphis, Andrew Young e Jesse Jackson (le due persone più legate e più vicine a lui) mi hanno aiutato in una immediata inchiesta filmata a partire dal punto in cui loro (che erano accanto a King al momento del delitto, sul ballatoio del motel) avevano visto partire il colpo. Niente del nostro film coincideva con i rapporti di polizia, e per anni Coretta King e i suoi figli si sono battuti per la liberazione del presunto assassino (James Earl Ray) morto in isolamento in prigione. Ma erano i giorni (3,4 e 5 aprile) in cui Washington era in fiamme per la rivolta nera contro il delitto di Memphis. Le truppe federali non sono riuscite a fermare la rivolta. Ma è riuscito, nel cuore della notte in fiamme (5 aprile) Robert Kennedy, ormai candidato vincente alle primarie democratiche presidenziali, con una idea che è diventata anche un celebre Tv7 della Tv italiana.

Illuminato dall’unica lampada del datore di luci, in piedi sulla macchina scoperta noleggiata dalla Rai, facendosi sentire con due altoparlanti a cui era stato collegato il microfono, Kennedy ha detto: “Hanno ucciso mio fratello, hanno ucciso vostro padre. Ma non siamo quelli che uccidono, non vogliamo diventare come i nostri assassini. Noi siamo coloro che portano pace.

«Kennedy era credibile perché era il solo a battersi contro la guerra nel Vietnam e perciò seguito e sostenuto da una marea di giovani. La rivolta del ghetto di Washington è finita quella notte e Bob Kennedy diventava ogni giorno di più il futuro presidente degli Stati Uniti». Andrea Barbato e io lo abbiamo seguito, intervistato e filmato per la Rai durante tutti i mesi e tutti i giorni seguenti della campagna elettorale.

Fino alla notte del 4 giugno, quando l’uomo colpito con precisione alla testa e morente sul pavimento della cucina dell’Hotel Ambassador di Los Angeles, è andato ad aggiungersi ai grandi cadaveri della politica americana, ancora una volta colpito con esattezza da un assassino sfuocato, e non veramente identificabile, per ragioni mai dette, salvo le falsità accettate ancora una volta nei tribunali per chiudere il caso.

Ma il caso non si è mai chiuso, e non era chiuso quando, in tanti (una folla di decine di migliaia, guidati da Allen Ginsberg e Norman Mailer) siamo andati al Pentagono “per levitarlo” (Allen Ginsberg) e infondergli una volontà di pace. E il caso non era chiuso quando, alla Convezione democratica di Chicago, soldati armati di baionette hanno circondato e bloccato l’immensa folla giovane, e il documentario lungo come un film che ne abbiamo tratto era in molti punti diretto da Michelangelo Antonioni, che era venuto a raggiungerci nel momento cinematograficamente migliore e politicamente peggiore di quel 1968. Nelle elezioni presidenziali, ricorderete, ha vinto Nixon. Ma con un trucco che, in due anni, lo porterà alla rovina del Watergate.

la Repubblica

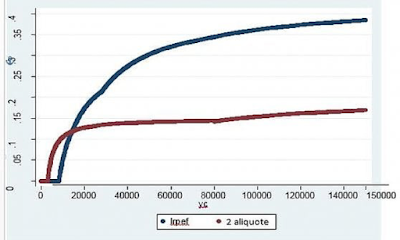

La truffa è semplice, basta adoperare le parole con fraudolenta malizia, magari usando espressioni in inglese. Ciò che è "piatto" non è la tassa, ma la percentuale di prelievo sul reddito, cioè l'aliquota. Chi guadagna molto dovrebbe, in base alla nostra Costituzione, pagare una percentuale del proprio reddito molto più alta di chi guadagna meno, invece con la flat tax pagano una uguale percentuale del reddito sia chi guadagna 1000 al mese sia chi ne guadagna 10.000, 100mila o 1milione. (e.s.)

la Repubblica, 17 maggio 2018

Che cos'è la flat tax: maxi taglio fiscale per i ricchi,

rischio beffa per i poveri

«La scheda. Le caratteristiche della "tassa piatta" che si prepara ad entrare nel programma di governo gialloverde e che costa almeno 50 miliardi. Chi avvantaggia e perché»

|

| incidenza media delle due imposte, irpef attuale e flat tax con due aliquote, per un dipendente single. (Fonte: Massimo Baldini) |

La flat tax è stata mai applicata?

Ora veniamo all’Italia.

Come funziona?

Chi ci guadagna e chi ci perde?

La palazzina a cinque piani.

Il paracadute?

I piani bassi

I piani alti

Quando si arriva con l’ascensore fiscale al terzo piano della palazzina sicomincia a scorgere qualche sorriso. Lì i due partner che guadagnano 40 milaeuro ciascuno, e dunque hanno un imponibile familiare di 80 mila euro,pagheranno il 15 per cento ma risparmieranno 8.744 euro d’imposta e il lororeddito familiare aumenterà del 15 per cento. Al quarto piano, dove entrano 110mila euro si stappano bottiglie di pregio: 15.866 euro di tasse in meno, parial 21 per cento di aumento del reddito. Al quinto piano non si stappa perchémagari è meglio non farsi sentire dai vicini: in casa entrano già 300 mila euroe il taglio delle tasse sarà, con il progetto gialloverde, quasi del 40 percento. Euro più, euro meno, in casa ne arriveranno quasi 68 mila in più.

I costi

Quella della Lega: la destra xenofoba, razzista, con importanti venature fasciste che ha in pugno il governo del Paese.

La destra di fatto: il Movimento 5 Stelle, che ha deciso di rinnegare il mantra per cui non era "né di destra né di sinistra" portando al governo la Lega, e qui praticando la genuflessione invece dell'attrito. Perché la chiusura dei porti disposta dal ministro Danilo Toninelli, nel silenzio vergognoso della cosiddetta sinistra interna, non lascia spazi di manovra retorica: di destra è chi la destra fa. Punto.

Infine, la destra per convenienza: il Partito Democratico. Che prima ha aumentato a dismisura diseguaglianza e ingiustizia sociale, poi si è identificato come il partito della "ristretta cerchia dei salvati" (Franco Marcoaldi) e ha praticato schiette misure da destra securitaria.

La prima conseguenza è che non c'è, oggi, una opposizione moralmente, culturalmente e politicamente credibile.

Prendiamo la vicenda orrenda della nave Aquarius bloccata in alto mare da un Salvini che contemporaneamente postava sui social la propria foto in posa mussoliniana accompagnata dall'hashtag #chiudiamoiporti.

Ebbene, chiunque può criticare questo atto di teppismo fascista: chiunque tranne chi ha sostenuto, o non ha apertamente e duramente criticato, le politiche del predecessore di Salvini, Marco Minniti. E questo vale per i parlamentari e i dirigenti del Pd, naturalmente: ma anche per tutta la stampa che ha sostenuto quella politica.

Perché davvero non è credibile lo sdegno per i 629 dell'Aquarius in bocca a chi ha plaudito o taciuto di fronte alle migliaia e migliaia di morti e di torturati in campi di concentramento libici voluti e sostenuti dall'Italia.

Ma il problema è assai più profondo. Nel gennaio del 2016, nel suo editoriale di insediamento alla guida di Repubblica, Mario Calabresi scriveva che "la nostra società, senza aspettare la politica e dividendosi più sull'asse tra conservatorismo e innovazione che su quello destra-sinistra, ha aggiornato la sua agenda".

È andata davvero così, ma questa non è stata una conquista: anzi è la radice del disastro di oggi. I frutti avvelenati che cogliamo in questi giorni del 2018 si devono all'innesto che, Veltroni e D'Alema prima e infine Renzi, hanno praticato sull'albero della sinistra, snaturandolo.

La "modernizzazione" di Blair al posto della giustizia sociale e dell'eguaglianza: è da quella breccia che è venuto giù tutto. Negando – in pensieri, parole, opere e omissioni – la differenza tra destra e sinistra, e praticando attivamente politiche di destra economica e securitaria, la sinistra politica si è suicidata, aprendo all'attuale stagione delle tre destre.

Pensare di uscirne rilegittimando la destra di convenienza del Pd "è peggio di un crimine: è un errore". Cioè non è solo sbagliato culturalmente, ma è anche perdente: non funzionerà.

In concreto: se io votassi a Pisa o a Siena, non parteciperei ai ballottaggi. Perché non saprei scegliere tra i vecchi sindaci del sistema di potere del Pd e i candidati della Lega. Sono due facce della stessa medaglia: sono l'uno l'innesco dell'altro.

Esattamente come non avrei saputo scegliere tra la Clinton e Trump: perché un'eventuale vittoria della Clinton avrebbe preparato solo uno schianto ancora più grande. E se a Pisa o a Siena dovesse rivincere il Pd non sarebbe un nuovo inizio: ma un prolungamento di agonia che aprirebbe la strada ad esiti ancora peggiori.

Un esempio concreto: nella mia Firenze la moschea non c'è perché prima Renzi e poi Nardella l'hanno impedito in tutti i modi, in perfetta intesa con un vescovo drammaticamente di destra, esatto opposto della Chiesa di Francesco. Chi mai potrebbe correre a rivotare per Nardella, sindaco della terza destra, quando, l'anno prossimo, si profilerà anche a Firenze un sindaco della prima destra?

Non bisogna sopravvalutare il dato elettorale di domenica 10 giugno, perché il Movimento 5 Stelle è sempre stato debole alle amministrative. Ma non c'è dubbio che se lo schiacciamento sulla Lega continua, il Movimento è destinato a scomparire: ha già perso gli elettori di sinistra, e quelli di destra presto preferiranno il partito del capo (Salvini) al partito del pallido esecutore (Conte).

È in questo spazio che può rinascere una sinistra che non sia solo culturale e sociale (l'unica che oggi esista e che abbia una qualche voce), ma che si ponga anche il problema di costruire rappresentanza politica, e che magari perfino ci riesca.

È una strada lunga e stretta, perché, prima che politicamente, la sinistra va ricostruita nelle lotte, in un sindacato dei diritti e dunque nel senso comune. È una strada che prevede la totale rimozione delle macerie, di sigle e storie personali, che ancora giacciono in mezzo alla strada della sinistra.

Ma non ci sono alternative: se non quella di rassegnarsi all'Italia delle tre destre, senza opposizione.

E rassegnarsi non è possibile.

il manifesto, alia è divenuta una malata terminale alla cui agonia assistiamo impotenti. Con commento (e.s.)

Auguriamo lunga vita al ministro dell'interno Matteo Salvini. Più precisamente, auguriamo a lui, e soprattutto a noi e agli altri connazionali, una vita brevissima alla sua permanenza al ministero degli Interni e una vita lunghissima al signor Matteo Salvini. Una vita così lunga perché possa riflettere sull'odio che è riuscito a concepire ed esternare nel periodo - speriamo breve - in cui ha ricoperto questa e altre cariche pubbliche. Leggete, commiserandolo, i pensieri che ha potuto esprimere oggi, riportati da Tommaso Di Francesco nell'articolo che riportiamo di seguito.

L'immagine che abbiamo scelto come icona rappresenta Mammona, emblema della smodata avidità della persona umana (ricorda il dilemma posto nella Bibbia: "amare Dio o Mammona". Non pensiamo che Salvini condivida con Mammona la cupidigia per la ricchezza, ma non abbiamo trovato un'altra immagine che esprima in modo così cupo l'odio per il suo simile diversamente colorato espresso dall'attuale occupante del Viminale.(e.s.)

l manifesto, 6 giugno 2018

Salvini papà e la pacchia dei migranti

di Tommaso Di Francesco

«Ong vice-scafisti», «Taglierò i fondi per l’accoglienza, i soldi vanno dati lì in Libia, in Tunisia dove non mi risulta ci sia la guerra ma che ci invia i galeotti, e poi in Niger…», Salvini non cambia look, è ministro degli interni ma aizza all’odio; una aggressività che deve far paura a lui stesso se si lascia andare alla retorica nuova del buon padre di famiglia, (la famiglia -nazione, che peggio non si può), «ma figuratevi – dice in una intervista in tv – se io che sono papà di due bambini voglio affogare la gente in giro…».

Eppure noi ce lo figuriamo.

Perché proprio mentre esternava alimentando odio, le notizie che arrivavano lo chiamavano direttamente in causa. Naufragio nell’Egeo con nove vittime di cui 6 bambini, strage a mare sulle coste tunisine con 48 persone affogate; mentre non si è spenta l’eco del misfatto che pochi giorni fa si è consumato in Libia, dove le milizie che gestiscono le prigioni hanno sparato a terra uccidendo 16 migranti.

E, come se non bastasse, nelle piane di Vibo Valentia, dove i braccianti-migranti vengono ogni giorno sfruttati per pochi euro, è stato ucciso Sacko Soumalyla, ventinovenne maliano e attivista del sindacato di base Usb.

Nella fossa comune che è diventato il Mediterraneo gli esseri umani disperati, ridotti alla condizione di ultimi degli ultimi, continuano a fuggire. E ad essere uccisi; sono sempre in fuga da condizioni di vita insopportabile nell’Africa dell’interno,– ricchissima di materie prime ma ridotta in povertà grazie al nostro modello di sviluppo-rapina rispetto al quale da nessuna parte si annunciano cambiamenti radicali; e in fuga dalle tante guerre mediorientali che abbiamo contribuito ad innescare secondo il rituale ormai collaudato di scelte occidentali bipartisan. Ma, è vero, gli arrivi, conti alla mano, sono sempre di meno: perché non si devono vedere e non stanno in nessuna statistica le disperazioni di quel quasi milione di persone di cui parlano le Nazioni unite rimaste intrappolate tra la costa della Libia e il confine sud del Sahara.

Né dobbiamo gettare l’occhio, nemmeno distratto, sulla realtà della detenzione di decine edecine di migliaia di persone in campi di concentramento, lager prigioni sottoposte ogni giorno a torture e violenza. Meglio non vedere e accontentarsi delle statistiche «brillanti». E ripetere il mantra sempre meno credibile che ha ben funzionato il famigerato Codice dell’ex ministro degli interni Minniti che ora si dice preoccupato che Salvini non diventi «l’Orbán del Mediterraneo».

Di che si lamenta Minniti: Salvini aspira fortemente al ruolo di facente funzioni di Orbán nel Mediterraneo, ma alla fine sarà respinto anche dal leader ungherese della Mitteleuropa di destra.

Il taglio naziona-populista all’accoglienza che Salvini agita preoccupa la Chiesa di Bergoglio perché è l’anticamera della morte certa per migliaia e migliaia di esseri umani; perché la disperazione africana non è finita, con le crisi che si moltiplicano, e la guerra afghano-mediorientale continua, anzi deve continuare nonostante i ripetuti, vecchi e nuovi annunci – per capirlo, guardate il «retroterra culturale» della nuova ministra della difesa, la grillina Elisabetta Trenta. È stato proprio Minniti a tirare la volata a Salvini sui migranti – come denuncia ora perfino il presidente del Pd Matteo Orfini.

Proviamo a ricordare infatti le caratteristiche del Codice neo-coloniale dell’ex ministro dell’interno Pd: blocco dell’accoglienza a mare, criminalizzazione delle Ong di soccorso; finanziamento della cosiddetta «autorità» libica – ma la Libia non ha alcuna autorità tantomeno unica e rappresentativa, è un paese spaccato in quattro tronconi contrapposti dopo la guerra della Nato nel 2011, con 700 milizie armate e tanti Paesi «alleati» che se la contendono per via della sua immensa ricchezza petrolifera. Il risultato è l’allargamento dell’universo concentrazionario in una miriade di galere, prigioni, torture, campi di concentramento che, ora con il consenso dell’Unione europea, vogliamo estendere a mezza Africa, perché dice la Commissione di Bruxelles che «il Niger è la frontiera sud dell’Europa». Il risultato delle statistiche è «brillante», così tanto che lo stesso Salvini fa sapere a Minniti che il suo è stato «un discreto lavoro» e che non ha intenzione di «smantellare nulla».

Un «lavoro», quello di Minniti, che continua ad esaltare con i suoi editoriali Marco Travaglio sul Fatto quotidiano, manco fosse diventato come uno dei tanti «giornaloni» tradizionalmente schierati con il governo in carica.

Minniti sosteneva che così facendo avrebbe salvato la democrazia dalla deriva xenofoba; a quanto pare non solo non è servito ma, facendosi destra e attivando la devastazione della democrazia in mezzo continente africano da ridurre a campo di concentramento, ha anche soffiato il vento in poppa al nazional-populismo razzista ora al potere.

L’unica vera risposta gli viene per ora dalle parole di un dirigente sindacale dei braccianti della piana di Vibo Valentia: «È finita la pacchia per Salvini, perché noi risponderemo». . La protesta non si fermerà. E ci riguarda.

Avvenire,

Comprensibile e apprezzabile la speranza che la Costituzione del 1948 costituisca il punto di riferimento, addirittura la «architrave», del governo giallo-verde affidato al professor Conte, sotto stretta vigilanza dei due cagnacci Salvini e Di Maio. Credo però che si possa già affermare che non è una speranza, ma un'illusione. Lo dimostrano le parole scritte e gli atti annunciati, e in parte già effettuato dal governo Conte e dai suoi membri.

Basta pensare alla flat tax e alla somma di effetti perversi che essa genererà nel rapporto tra i ricchi e i poveri: si ridurrà l’apporto dagli introiti fiscali allo Stato commisurata all’entità dei reddito (più sei ricco più alta è la percentuale del tuo reddito che versi alla cassa comune), e bisognerà compensarlo aumentando l’Iva (che è l’imposta che tutti pagano, e che quindi incide più sui poveri che sui ricchi. E se la somma della flat tax e dell’iva sarà inferiore a quello attuale (come è previsto) diminuirà l’apporto dello Stato al welfare, e quindi la salute, l’assistenza, la scuola e l’università, i trasporti collettivi e gli altri servizi pubblici dovranno essere pagati dai singoli utenti, attingendo ai loro redditi, tutto ciò in palese contrasto con l’articolo 38 della Costituzione.

Nell'articolo su Avvenire (che pubblichiamo sotto il nostro commento) Marcelli scrive: chi si interroga sulle radici di questo governo dovrebbe domandarsi quanto ha influito sull’approdo odierno, prima la dissoluzione di «quei partiti 'tradizionali' indeboliti sì dalla svolta del 1989, ma poi travolti dalla loro degenerazione in camarille di potere e in élites distinte e distanti dalla gente e, dunque, incuranti del Bene comune». E' giusto e vero, ma diciamolo chiaramente: la vecchia politica era ridotta in un ammasso di rifiuti. Ma sembra che oggi da quei rifiuti non nascano fiori, ma vermi. A noi i vermi non piacciono affatto (e.s.)

vvenire, 3 giugno 2018

Primo governo senza più tradizioni. Una storia tutta da fare

di Gianfranco Marcelli

Soltanto i fatti sapranno dirci se quello che ha giurato l’altro ieri al Quirinale sarà davvero per l’Italia un "governo del cambiamento". Fin d’ora invece si può affermare che questo è senz’altro l’esecutivo della storia repubblicana meno legato alle culture politiche che per oltre settant’anni hanno dominato la scena nazionale. Fino a Paolo Gentiloni, infatti, come anche prima nelle compagini a guida berlusconiana o ulivista-democratica, non mancavano mai esponenti che provenivano dai grandi filoni tradizionali della prima Repubblica: democristiani, socialisti, liberali, comunisti, destra post-fascista. Tutti raccolti sotto etichette in qualche modo aggiornate o rivisitate dopo il crollo del muro di Berlino, ma pur sempre ancorate, spesso negli stessi simboli elettorali, alle radici originarie.

Pure la Lega di Matteo Salvini, che nominalmente calca il palcoscenico da più di trent’anni e che alle urne del 4 marzo rappresentava la più vecchia "sigla" del panorama elettorale, è oggi lontana anni luce dal manipolo ultra nordista e secessionista guidato dal senatur Umberto Bossi, rimasto a lungo attivo solo entro un perimetro territoriale ben circoscritto. Siamo insomma di fronte, perfino dal punto di vista anagrafico vista l’età media dei componenti, al primo governo "post-partitico" della nostra vicenda politica, senza con ciò voler esprimere in partenza un giudizio positivo o negativo.

Anche i consueti spartiacque fra destra, centro e sinistra, nel caso del governo Conte, vanno ripensati. Le analisi più accurate dei flussi elettorali, che tre mesi fa hanno causato il successo dei "gialli" e l’avanzata dei "verdi", dimostrano che le provenienze dei loro consensi, specie a proposito dei 5Stelle, sono le più disparate. I voti sono cioè arrivati da ogni direzione e l’identikit finale dell’esecutivo, almeno come base elettorale che lo sostiene, non è facilmente definibile. In altri tempi, poi, si sarebbe parlato quasi di "governissimo", non tanto per l’ampiezza della maggioranza parlamentare – di fatto appena sufficiente – quanto per la distanza programmatica abissale che separava gli alleati odierni prima di firmare l’ormai celebre contratto. Saranno perciò le scelte concrete a qualificarne meglio l’orientamento.

È comprensibile che in molti osservatori l’assenza di riferimenti ideali chiari, il profilo culturale indistinto e piuttosto confuso del neonato esecutivo, possano destare sconcerto e inquietudine.

Chi ha vissuto o è cresciuto nel culto dell’ispirazione popolare o democratico-cristiana, non può certo sentirsi tranquillizzato dalle episodiche citazioni degasperiane di Luigi Di Maio. E chi oggi nutre nostalgia dell’austera leadership berlingueriana ascolterà con raccapriccio le semplificazioni populiste di Matteo Salvini.

C’è dunque un giustificato interrogativo su dove un governo dal Dna culturale imprecisabile, o comunque 'a bassa intensità', possa condurre il Paese. Quanti però agitano tale incognita dovrebbero domandarsi anche quanto ha influito sull’approdo odierno, prima l’appannarsi, e poi il vero e proprio rinnegamento dei modelli oggi rimpianti, da parte di chi ne ha incarnato nel tempo la realizzazione. Al punto da cancellarne nella gran parte dell’opinione pubblica la memoria e il desiderio di coltivarne l’eredità, proprio attraverso quei partiti 'tradizionali' indeboliti sì dalla svolta del 1989, ma poi travolti dalla loro degenerazione in camarille di potere e in élites distinte e distanti dalla gente e, dunque, incuranti del Bene comune.

Ma se davvero è scoccata oggi l’ora del pragmatismo, come la genesi e l’esito del patto di maggioranza dimostrano e come le prime battute del nuovo premier confermano («Ora passiamo ai fatti»), sarà bene prestare molta attenzione al modo in cui il primo esecutivo della XVIII Legislatura saprà declinarlo. Perché anche nel fare i conti con la realtà o la verità 'effettuale' (sembra, a proposito, che in M5S ci siano appassionati cultori di Machiavelli) si possono seguire criteri più o meno nobili.

Tra tutti i criteri possibili, il più utile e il più adatto alle circostanze storiche e geopolitiche nella quali si muoveranno il professor Conte e la sua squadra è di sicuro quello dell’umiltà, implicitamente richiamata da Sergio Mattarella nel suo messaggio di ieri per il 2 Giugno, quando ha ricordato che l’Italia repubblicana ha una storia e una collocazione internazionale chiari, sorretti dall’«architrave» della nostra Costituzione. Umiltà, dunque, che è poi l’approccio non solo più consono a un sano realismo, ma anche il più etico.

Avvenire

Il nuovo premier Giuseppe Conte, tra la calca dei cittadini ai Fori Imperiali, invita alla prudenza: «Non fatemi i complimenti adesso, non ho fatto ancora nulla. Spero che me li possiate fare dopo. Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti. Tenete duro, teniamo duro». Nel pomeriggio il premier ha parlato al telefono con la cancelliera tedesca Merkel e con il presidente francese Macron.

Fontana: incentivare le nascite. Polemiche

Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è «quella naturale», mentre le famiglie arcobaleno «per la legge non esistono». Così il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Parole bocciate dall'opposizione e dalle associazioni per i diritti gay. «Trovo gravissimo - dice la senatrice del Pd Monica Cirinnà - che un ministro della Repubblica neghi la realtà, anche se ne capisco la funzione reazionaria e oscurantista. Negare l'esistenza di chi chiede diritti e riconoscimento equivale a voler oscurare dei cittadini, silenziarli, relegarli fuori dal dibattito politico e sociale».

Lo stesso compagno di partito e di governo Matteo Salvini ha cercato di gettare acqua sul fuoco: "Io personalmente ritengo che il nostro Paese debba ancora avere alcuni principi, come che la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà e il bambino viene al mondo se li ha e viene adottato se ci sono un papà e una mamma. L'amico Fontana ha detto oggi una cosa che mi sembra normale", ma "sono cose fuori dal contratto di governo e non perderemo tempo su questo".

Di Maio: quota 100 per superare la Fornero

Dalla flat tax per le famiglie con tre figli alla quota 100 per superare la legge Fornero, dal miglioramento dei centri per l'impiego al reddito di cittadinanza. L'agenda economica delle prime mosse del nuovo Governo giallo-verde prende forma. A tracciarla è anche il vice premier e leader del M5s Luigi Di Maio, che in un video su Facebook in diretta dal Ministero dello sviluppo economico, che guiderà insieme a quello del Lavoro, indica le "iniziative che vanno affrontate subito". Misure già delineate nel contratto M5s-Lega e che potrebbero confluire nella prossima manovra, che è il veicolo naturale per questo tipo di interventi, ma per le quali ora bisognerà fare i conti con il nodo coperture.

Il costo complessivo delle principali misure annunciate potrebbe infatti superare i 100 miliardi, ma per alcune si potrebbe procedere per gradi: il reddito di cittadinanza, ad esempio, come indicato anche nel contratto, arriverà solo dopo il potenziamento dei centri per l'impiego. E anche la flat tax, secondo quanto annunciato dal neo ministro della famiglia Lorenzo Fontana, partirà subito mo solo dai nuclei con almeno

tre figli.

Fisco, flat tax e via spesometro.

La 'tassa piatta', che il neo ministro dell'economia Giovanni Tria sostiene anche a costo di aumentare l'Iva, è una delle misure più costose. Il nuovo modello di tassazione con due aliquote al 15% e 20%, per famiglie e imprese, ha un costo di circa 50 miliardi di euro, ha spiegato l'ideologo leghista della flat tax, il senatore Armando Siri, precisando che sarà in vigore dal 2019. Per dare una mano agli imprenditori ("li dobbiamo lasciare in pace", dice Di Maio), inoltre, via lo spesometro, via il redditometro e gli studi di settore: una misura il cui costo è però difficilmente quantificabile. Nel capitolo fisco bisogna tener conto anche della neutralizzazione dell'aumento dell'Iva, che scatterebbe il prossimo gennaio, per la quale servono 12,5 miliardi.

Industria, investimenti auto elettrica.

Sul fronte delle politiche industriali, Di Maio ha indicato gli investimenti nell'auto elettrica, accogliendo con "molto entusiasmo" gli investimenti annunciati da Fca in questo settore: "Vuol dire che potremo lavorare a quel milione di auto elettriche che ci eravamo prefissati come obiettivo anche insieme alla principale azienda automobilistica del Paese". Fca su questo capitolo punta 9 miliardi ma ancora non è noto quanto investirà il governo.

Lavoro, revisione jobs act e centri impiego.

Sul fronte del lavoro si parte dalla revisione del Jobs act, perché c'è troppa precarietà, ha annunciato Di Maio, indicando anche la necessità di migliorare i centri per l'impiego. A questo fine, Di Maio vuole mettere assieme gli assessori al lavoro di tutte le Regioni e cominciare a "lavorare per migliorare questi centri che hanno bisogno di più personale, di più risorse e di una filosofia diversa dove c'è lo Stato che mi consiglia su cosa formarsi in attesa che arrivi una proposta di lavoro". Per il potenziamento dei centri per l'impiego, il contratto M5s-Lega prevede una spesa di 2 miliardi. Potrebbe invece slittare ad una fase successiva il reddito di cittadinanza: "Prima dobbiamo lanciare i centri per l'impiego e poi facciamo il reddito di cittadinanza", spiegava qualche settimana fa Laura Castelli(M5s), indicando un orizzonte di 6-8 mesi per mettere in piedi i centri per l'impiego. Per il reddito di cittadinanza il contratto stima 17 miliardi annui per un assegno mensile da 780 euro. Ma per l'Inps la proposta arriverebbe a costare fino a 35-38 miliardi.

Pensioni, superamento Fornero con quota 100.

"Il tema delle pensioni è fondamentale e una delle prime cose su cui ci siamo messi d'accordo è fare quota 100 per superare la legge Fornero", ha annunciato Di Maio. Nel contratto M5s-Lega si stima per questo un costo di 5 miliardi. Ma nei calcoli dell'Inps, permettere il pensionamento con quota 100 tra età e contributi o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età costerebbe il primo anno 15 miliardi per poi arrivare a regime a 20 miliardi l'anno.

Salvini: migliorare gli accordi con i Paesi di origine dei migranti

In un comizio pomeridiano a Vicenza Salvini elenca le priorità: il dossier immigrazione, il dossier sicurezza, il dossier lotta alla mafia e beni confiscati ai mafiosi, l'alta età media della polizia e dei vigili del fuoco. E annuncia che chiederà al ministro dell'Economia "assunzioni di persone giovani".

Parlando della necessità di migliorare gli accordi con i Paesi da cui partoni i migranti, ha aggiunto: "Bisogna andare in Tunisia da cui parte la maggior parte delle persone, in Marocco, in Egitto, in Libia seppure la situazione è complicata - e concordare il fatto che le partenze devono diminuire. Siamo disposti ad aiutare anche economicamente per fare crescere lì famiglie e aziende senza mettere gente sul primo barcone".

Quanto alle ong che soccorrono i migranti in mare, Salvini ha confermato che "stiamo lavorando": "quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vice scafista deve attraccare nei portiitaliani".I toni non sono proprio ancora da ministro: "Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare".

Domani pomeriggi, domenica, Salvini sarà in Sicilia, a Pozzallo, dove oggi sono sbarcati dalla nave Aquarius 158 persone, "ospiti non desiderati".Poi in settimana, il 5 giugno, il ministro Salvini volerà a Lussemburgo per la riunione dei ministri Ue.

I senatori Pd: Trenta (Difesa) chiarisca sui suoi rapporti con Sudgestaid

"Notizie di stampa affermano che la neoministra della Difesa Elisabetta Trenta è stata per anni presidente di Sudgestaid, una società che si occupa di reclutare mercenari che operano nei teatri di guerra del Medio Oriente. Sarebbe importante che la ministra Trenta chiarisca quali sono oggi i suoi rapporti con quella società". Lo chiedono in una nota congiunta i senatori del Pd Eugenio Comincini, Simona Malpezzi e Valeria Sudano, che preannunciano un'interrogazione parlamentare urgente sulla questione sollevata da Il Fatto Quotidiano in particolare che titola: "Trenta e l'ombra dei contractor: la prof. guerriera", spiegando anche che il ministro insegna intelligence alla Link University. "Sempre dalla stampa - continuano i senatori dem - apprendiamo che sono intercorsi rapporti tra le società che la neoministra ha presieduto e i servizi di sicurezza. Anche su questo è necessario fare chiarezza. Ci auguriamo che la ministra voglia al più presto spiegare la situazione".

Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile

L'icona è tratta da una caricatura di Mannelli, ripresa da il Fatto quotidiano

lI manifesto, 1 giugno 2018. Questi sciocchi italiani, credono di essere schiavi dell'Unione europea, in realtà il tallone è l'Impero statunitense. Il quale comunque rafforza il suo armamento in Euroa(e.s.)

lI manifesto, 1 giugno 2018. Questi sciocchi italiani, credono di essere schiavi dell'Unione europea, in realtà il tallone è l'Impero statunitense. Il quale comunque rafforza il suo armamento in Euroa(e.s.)

Il titolo un po' ermetico che il manifesto ha dato all'articolo di Dinucci non aiuta a comprendere il reale problema . Le turbolenze che si agitano alla periferia dell'Impero non possono non turbare la Corte assisa tra la CasaBiance e Wall street. Se l'Italia, in un empito nazionalistico, volesse sganciarsi dalle alleanze attuali, o addirittura mutare casacca e indossate quella si Putin, uscire uscirebbe dalle catene che la legano ferreamente nel blocco militare della Nato. Un blocco che nacque per bilanciare e contrastare il blocco simmetrico degli stati e delle armate dek Patto di arsavia, Un patto, quello Nordatlantico, che ha ormai 'unica funzione di essere lo strumento militare per evitare l'uscita di qualche stato dal dominio coloniale degli Usa. E per twnere sotto scacco l'Impero russo, sempre possibile avverario e potenziale nemico.(e.s.)

il manifesto, 1° giugno2018«Sovranità» da Bruxelles, non da Washington

di Manlio Dinucci

Steve Bannon – ex stratega di Donald Trump, teorico del nazional-populismo – ha espresso il suo entusiastico sostegno all’alleanza Lega-Movimento 5 Stelle per «il governo del cambiamento».

In una intervista (Sky TG24, 26 maggio) ha dichiarato: «La questione fondamentale, in Italia a marzo, è stata la questione della sovranità. Il risultato delle elezioni è stato quello di vedere questi italiani che volevano riprendersi la sovranità, il controllo sul loro paese. Basta con queste regole che arrivano da Bruxelles». Non dice però significativamente «basta con queste regole che arrivano da Washington».

Ad esercitare pressione sull’Italia per orientarne le scelte politiche non è infatti solo l’Unione europea, dominata dai potenti circoli economici e finanziari soprattutto tedeschi e francesi, che temono una rottura delle «regole» funzionali ai loro interessi. Forte pressione viene esercitata sull’Italia, in modo meno evidente ma non meno invadente, dagli Stati uniti, che temono una rottura delle «regole» che subordinano l’Italia ai loro interessi economici e strategici.

Ciò rientra nelle politiche che Washington adotta verso l’Europa, attraverso diverse amministrazioni e con metodi diversi, perseguendo lo stesso obiettivo: mantenere l’Europa sotto l’influenza statunitense. Strumento fondamentale di tale strategia è la Nato. Il Trattato di Maastricht stabilisce, all’Art. 42, che «l’Unione rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite la Nato». E il protocollo n. 10 sulla cooperazione stabilisce che la Nato «resta il fondamento della difesa» dell’Unione europea.

Oggi 21 dei 27 paesi della Ue, con circa il 90% della popolazione dell’Unione, fanno parte della Nato, le cui «regole» permettono agli Stati uniti di mantenere, sin dal 1949, la carica di Comandante supremo alleato in Europa e tutti gli altri comandi chiave; permettono agli Stati uniti di determinare le scelte politiche e strategiche dell’Alleanza, concordandole sottobanco soprattutto con Germania, Francia e Gran Bretagna, facendole quindi approvare dal Consiglio Nord Atlantico, in cui secondo le «regole» Nato non vi è votazione né decisione a maggioranza, ma le decisioni vengono prese sempre all’unanimità.

L’ingresso nella Nato dei paesi dell’Est – un tempo membri del Patto di Varsavia, della Federazione Jugoslava e anche dell’Urss – ha permesso agli Stati uniti di legare questi paesi, cui si aggiungono Ucraina e Georgia di fatto già nell’Alleanza atlantica, più a Washington che a Bruxelles.

Washington ha potuto così spingere l’Europa in una nuova guerra fredda, facendone la prima linea di un sempre più pericoloso confronto con la Russia, funzionale agli interessi politici, economici e strategici degli Stati uniti. Emblematico il fatto che, proprio nella settimana in cui in Europa si dibatteva aspramente sulla «questione italiana», è sbarcata ad Anversa (Belgio), senza provocare alcuna significativa reazione, la 1a Brigata corazzata della 1a Divisione statunitense di cavalleria, proveniente da Fort Hood in Texas.

Sono sbarcati 3.000 soldati, con 87 carri armati Abrams M-1, 125 veicoli da combattimento Bradley, 18 cannoni semoventi Paladin, 976 veicoli militari e altri equipaggiamenti, che saranno dislocati in cinque basi in Polonia e da qui inviati a ridosso del territorio russo. Si continua in tal modo a «migliorare la prontezza e letalità delle forze Usa in Europa», stanziando dal 2015 16,5 miliardi di dollari. Proprio mentre sbarcavano in Europa i carri armati inviati da Washington, Steve Bannon incitava gli italiani e gli europei a «riprendersi la sovranità» da Bruxelles.

il manifesto,

«Disordine nuovo» titolava il manifesto del 29 maggio scorso. E fotografava perfettamente il carattere del tutto inedito del caos istituzionale e politico andato in scena allora sull’«irto colle» e diffusosi in un amen urbi et orbi. Ma quell’espressione va al di là dell’istantanea, e non perde certo attualità per la nascita del governo Conte.

Con la sua doppia allusione storica (all’ordinovismo neofascista ma anche all’originario Ordine Nuovo gramsciano) ci spinge anzi a riflettere da una parte sul potenziale dirompente del voto del 4 marzo, reso assai visibile ora che è esploso fin dentro il Palazzo provocandone una serie di crisi di nervi.

Dall’altra sul carattere anche questo «nuovo» del soggetto politico insediatosi nel cuore dello Stato: sull’ircocervo che sta sotto la bandiera giallo-verde e che per ora è difficile qualificare se non in forma cromatica. Perché quello che è andato abbozzandosi «per fusione» nei quasi cento giorni di crisi seguita al terremoto del 4 di marzo, e infine è diventato «potere», forse è qualcosa di più di una semplice alleanza provvisoria. Forse è l’embrione di una nuova metamorfosi (potenziata) di quel «populismo del terzo millennio» su cui dalla Brexit e dalla vittoria di Trump in poi i politologi di mezzo mondo vanno interrogandosi. Forse addirittura è una sua inedita mutazione genetica che, fondendo in un unico conio vari ed eterogenei «populismi», farebbe ancora una volta del caso italiano un ben più ampio laboratorio della crisi democratica globale.

Sbagliano quanti liquidano l’asse 5Stelle-Lega con le etichette consuete: alleanza rosso-bruna, coalizione grillo-fascista, o fascio-grillina, o sfascio-leghista, e via ricombinando. Sbagliano per pigrizia mentale, e per rifiuto di vedere che quello che va emergendo dal lago di Lochness è un fenomeno politico inedito, radicato più che nelle culture politiche nelle rotture epocali dell’ordine sociale. Altrimenti dovremmo concludere che (e spiegare perché) la maggioranza degli italiani – quasi il 60% – è diventata d’improvviso «fascista». E sarebbe assai difficile capire come e per quale occulta ragione l’elettorato identitario della Lega si è così facilmente rassegnato al connubio con la platea anarco-libertaria grillina, e viceversa come questa si sia pensata compatibile con i tombini di ghisa di Salvini…

È dunque per molti versi un oggetto misterioso quello che disturba i nostri sonni. E in questi casi, quando si ha di fronte un’entità politica che non ci dice da sé «chi sia», è utile partire dall’indagine delle cause. Dalla «eziologia», direbbero i vecchi padri della scienza politica, prendendo a prestito il termine dalla medicina, come se appunto di malattia si trattasse. Da dove «nasce» – da quale sostrato, o «infezione», prende origine -, questa «cosa» che ha occupato il centro istituzionale del Paese, destabilizzandolo fino al limite dell’entropia?

Una mano, forse, ce la potrebbe dare Benjamin Arditi, un brillante politologo latino-americano che ha usato, per il populismo del «terzo millennio», la metafora dell’”invitado incomodo”, cioè dell’ospite indesiderato a un elegante dinner party, che beve oltre misura, non rispetta le buone maniere a tavola, è rozzo, alza la voce e tenta fastidiosamente di flirtare con le mogli degli altri ospiti… È sicuramente sgradevole, e «fuori posto», ma potrebbe anche farsi scappare di bocca «una qualche verità sulla democrazia liberale, per esempio che essa si è dimenticata del proprio ideale fondante, la sovranità popolare». È questo il primo tratto identificante del new populism: il suo trarre origine dal senso di espropriazione delle proprie prerogative democratiche da parte di un elettorato marginalizzato, ignorato, scavalcato da decisioni prese altrove… Son le furie del (popolo) Sovrano cui per sortilegio è stato sfilato lo scettro il denominatore comune delle pur diverse anime. E queste furie (confermate purtroppo dalle recenti improvvide esternazioni istituzionali) attraversano la società in tutte le sue componenti, sull’intero asse destra-sinistra.

Il secondo fattore è lo «scioglimento di tutti i popoli». Può sembrare paradossale, ma è così: questo cosiddetto populismo rampante è in realtà senza popolo. Anzi, è il prodotto della fine di tutte le precedenti aggregazioni socio-politiche. Nella marea che ha invaso le urne il 4 di marzo non c’è più il «popolo di sinistra» (lo si è visto e lo si è detto), ma neppure più il «popolo padano» (con la nazionalizzazione della Lega salviniana), e neanche il «popolo del vaffa» (con la transustanziazione di Di Maio in rassicurante uomo di governo): c’è il mélange di tutti insieme, sciolti nei loro atomi elementari e ricombinati. Così come ci sono ben visibili le tracce di tutti e tre i «populismi italiani» che nel mio Populismo 2.0 avevo descritto nella loro successione cronologica (il telepopulismo berlusconiano ante-crisi, il cyberpopulismo grillino post-Monti e il populismo di governo renziano pre-referendario), e che ora sembrano precipitare in un punto solo: in un unico calderone in ebollizione al fuoco di un «non popolo» altrimenti privo di un «Sé».

Per questo credo di poter dire che siamo lontani dai vari fascismi e neofascismi novecenteschi, esasperatamente comunitari in nome dell’omogeneità del Volk. E nello stesso tempo che viviamo ormai in un mondo abissalmente altro rispetto a quello in cui Gramsci pensò il suo Ordine Nuovo fondando su quello l’egemonia di lunga durata della sinistra. Se quel modello di «ordine» era incentrato sul lavoro operaio (in quanto espressione della razionalità produttiva di fabbrica) come cellula elementare dello Stato Nuovo, l’attuale prevalente visione del mondo trae al contrario origine dalla dissoluzione del Lavoro come soggetto sociale (si fonda sulla sua sconfitta storica) e dall’emergere di un paradigma egemonico che fa del mercato e del denaro – di due entità per definizione «prive di forma» – i propri principii regolatori. È appunto, nel senso più proprio, un «disordine nuovo». Ovvero un’ipotesi di società che fa del disordine (e del suo correlato: la diseguaglianza selvaggia) la propria cifra prevalente.

A questo modello «insostenibile» il soggetto politico che sta emergendo dal caos sistemico che caratterizza la «maturità neoliberista» non si contrappone come antitesi, ma ne trasferisce piuttosto lo statuto «anarco-capitalista» nel cuore del «politico». Non è il corpo solido piantato nella società liquida. È a sua volta «liquido» e volatile. Continuerà a quotare alla propria borsa l’insoddisfazione del «popolo esautorato», ma non gli restituirà lo scettro smarrito. Continuerà a prestare ascolto alla sua angoscia da declino e da marginalizzazione, ma non ne arresterà la discesa sul piano inclinato sociale (scaricandone rabbia e frustrazione su migranti, rom e homeless secondo la tecnica consumata del capro espiatorio). Condurrà probabilmente una lotta senza quartiere contro le attuali «oligarchie» (per sostituirsi ad esse) ma non toccherà nessuno dei «fondamentali di sistema». È pericoloso proprio per questo: per la sua adattabilità ai flussi umorali che lavorano in basso e per la sua simmetrica collusione con le logiche di fondo che operano in alto. E proprio per questo personalmente non farei molto conto sull’ipotesi che a breve tempo il loro governo vada in crisi per le sue contraddizioni interne. O per un conflitto «mortale» con l’Europa, che non saranno loro ad affossare con un’azione deliberata e consapevole (sta già facendo molto da sola, con la sua tendenza suicida).

Se vorremo combatterli dovremo prepararci ad avere davanti un avversario proteiforme, affrontabile solo da una forza e da una cultura politica che abbia saputo fare, a sua volta, il proprio esodo dalla terra d’origine: che sia preparata a cambiarsi con la stessa radicalità con cui è cambiato ciò che abbiamo di fronte. Non certo da un fantasmatico «fronte repubblicano», somma di tutte le sconfitte.

Internazionale