Re:common, 18 luglio 2018. Il gasdotto è strumentale per il mantenimento dello status quo, impedendo di transitare non solo verso un approvvigionamento energetico ambientalmente più sostenibile, ma anche verso un futuro più democratico. Con riferimenti (i.b.)

Il 3 e il 4 luglio 2018 scorsi sono successi due fatti forse non direttamente collegati tra loro, che però meritano una riflessione. Il 3 luglio il quotidiano danese Berlingske pubblica un’inchiesta che fa luce sulle dimensioni assunte dallo scandalo di riciclaggio internazionale nato dall’Azerbaijani Laundromat, e al centro dell’indagine delle autorità danesi (ne abbiamo parlato qui: “Azerbaijani Laundromat, lo scandalo si allarga“). Il 4 luglio, il nuovo governo italiano, “il governo del cambiamento”, approva tramite il suo rappresentante presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo un prestito di 500 milioni di euro al gasdotto TAP (a questo link la notizia della Reuters).

Quando nel marzo del 2017 abbiamo ribadito le ragioni per cui il gasdotto TAP non andava costruito (vedi l’articolo: “Perché no tap né qui né altrove“), forse ce ne siamo dimenticata una. O meglio, non l’abbiamo scritta perché ci sembrava banale farlo, ma alla luce dei fatti ci siamo detti che forse non è così, ed è bene esplicitarlo. La ragione è che il gasdotto TAP – e il resto del Corridoio Sud del gas – è sistemico, ovvero funzionale alla continuazione dell’ordine delle cose attuale, e come tale non solo non è parte della transizione verso qualsiasi futuro più democratico o climaticamente più sostenibile, ma è un blocco a questo cambiamento.

Che cosa intendiamo dire? Che il gasdotto TAP è un problema che va ben oltre la lettura superficiale che se ne riesce a dare nel non-dibattito attuale. Chi fino ad oggi ha cercato di ridurre lo spazio della discussione sul TAP provando a guardare “solo” agli impatti ambientali, o al rischio industriale collegato al progetto, lo ha fatto con l’intenzione di limitare la discussione all’estetico miglioramento del progetto, evitando di mettere in discussione il progetto stesso. Parliamo ad esempio di chi pensava che spostando il punto di approdo del gasdotto, o cambiandone il tracciato, se ne sarebbe ridotto l’impatto. In questo ambito limitato giocano le istituzioni finanziarie pubbliche, come la Banca europea degli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che fallimento dopo fallimento ancora non sono riuscite a trovare uno spazio di ascolto e confronto con le persone e le istituzioni locali – come la commissione tecnica del Comune di Melendugno, e il Movimento No TAP in Italia, o altri soggetti in Albania e in Grecia – che hanno denunciato già da anni i danni (e l’assenza di benefici) collegati al progetto. In questo stesso spazio, che comprende anche la possibilità che siano avvenuti falsi e abusi d’ufficio collegati al processo di autorizzazione del gasdotto – oggetto di svariate denunce nel corso degli ultimi anni – gioca anche l’indagine della Procura di Lecce, che ha riaperto il fascicolo sul gasdotto in seguito alla denuncia dei sindaci presentata a gennaio di quest’anno.

Ma alzandoci in punta di piedi e guardando oltre la cortina di fumo della discussione delimitata dalla politica e dalle istituzioni, vedremo la valenza sistemica del TAP. Oltre quel fumo fitto si trovano alcuni dei motivi per cui nessuno dei partiti politici che finora hanno espresso delle perplessità su alcuni aspetti del progetto, sono riusciti a trasformare quelle perplessità in una posizione chiara e definita, e soprattutto a traslare le perplessità in azione pratica, concreta, efficace per fermare la costruzione del progetto. Un’azione non ideologica e urlata, bensì politica. Ragioni che per altro sono difficili da vedere anche da molte delle persone che guardano “in alto” in attesa di un’azione salvifica che finalmente blocchi la costruzione del progetto.

Vedremo così che il TAP è sistemico perché risponde a un quadro di interessi che non è pubblico, o di interesse pubblico o collettivo, e che va molto al di la della “sicurezza energetica” o della “diversificazione delle fonti” o della dichiarata “strategicità europea” dell’opera. Gli interessi a cui risponde sono piuttosto privatistici, ovvero ricadono nell’ambito in cui il pubblico e il privato si mescolano, e l’azione che ne deriva va a beneficio di alcuni attori privati che però sono ben lontani dal rappresentare l’interesse pubblico, e di alcuni soggetti che rivestono funzioni pubbliche, senza per questo rappresentare l’interesse pubblico. E’ questo il quadro di interessi che sta a monte degli schemi societari del Corridoio Sud del Gas in Turchia, emersi dalle inchieste de L’Espresso dello scorso anno, e esplicitati nella mappa di interessi pubblicata qui: https://graphcommons.com/graphs/bce3e757-6529-4148-a3f9-3c83167c109d

E’ anche il quadro di interessi che emerge dallo scandalo di riciclaggio internazionale investigato in Danimarca, in cui sono coinvolti due dei paesi con cui l’Europa (e l’Italia) intrattengono relazioni commerciali centrali, soprattutto in ambito energetico. Due paesi governati dalle stesse elites dagli anni Novanta a oggi, che hanno costruito la propria ricchezza in buona parte sulla vendita di petrolio e gas, e da cui dipende in buona parte la “sicurezza energetica” italiana e europea.

I due prestiti pubblici concessi al gasdotto TAP dalla Banca europea degli Investimenti, e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sono anche loro funzionali a questo quadro di interessi, e ugualmente sistemici. In questo senso non c’è stata differenza tra il governo Gentiloni e il governo Conte: entrambi hanno risposto allo stesso schema di interessi, nessuno ha messo in discussione niente dello status quo, nessuno ha dato un segnale di “cambiamento”.

Eppure la storia recente ha visto diversi casi in cui l’Italia si è astenuta dal voto relativo alla concessione di prestiti molto controversi attraverso le istituzioni finanziarie multilaterali a cui partecipa. Ad esempio nel caso dell’oleodotto Ciad-Camerun (come riportato nella relazione dal Tesoro che potete trovare a questo link) dove uno degli aspetti critici era proprio quello della corruzione, o nel caso della centrale a carbone di Medupi in Sud Africa, di cui parlò anche il The Guardian.

I governi che avevano deciso di astenersi allora erano “governi del cambiamento”? Certamente no. Astenendosi questi governi non hanno fatto niente di rivoluzionario, avevano scelto una delle opzioni previste dai protocolli interni alle banche multilaterali, basando la decisione su motivazioni tecniche, sulla base di una valutazione assolutamente politica. Tanto politica quanto la decisione di votare a favore di altri progetti, tra cui il gasdotto TAP.

Tra febbraio e luglio, la continuità nella posizione a favore di entrambi i finanziamenti presa dal governo uscente e da quello appena insediato confermano che il progetto nel settore energetico più controverso in Italia e in Europa, il TAP appunto, rimane sistemico.

Entrambi questi governi ci ricordano che se vogliamo costruire il cambiamento dovremo per forza alzarci in punta di piedi, guardare oltre, e ripartire da lì.

Riferimenti

In eddyburg trovate diversi articoli sulla vicenda TAP, ne segnaliamo alcuni: un' intervista a Tomaso Montanri di Giacomo Russo Spena, sulle contestazioni del cantiere Tap ilReportage dalla Puglia. Disfida del gas: sul fronte del Tap, gasdotto che divide di Diego Motta, sull' incongruenza tra uso di combustibili fossili e l' agenda climatica Ipocrisia e affari i pilastri del nuovo gasdotto di Jo Ram e Pascoe Sabido e a proposito delle azioni di persuasione non sempre lecite per convincere, con successo, i nostri governanti e la Commissione Europea a continuare una politica energetica basata sul gasLa favola dell'energia pulita e gli affari sporchi del gasdotto TAP di Ilaria Boniburini.

Effimera, 20 giugno 2018. Segnalazione di libro che affronta come gli abitanti più compiti da disastri ambientali, sanitari ed economici riescono a resistere al neoliberismo eurocentrico che si avvale anche del neofascismo, del razzismo e del sessismo.

Il libro Resistenze ai disastri sanitari, ambientali ed economici nel Mediterraneo comprende 17 capitoli scritti da 15 autori di diversi paesi sulle resistenze ai vari disastri in Turchia, Libano, Tunisia, Spagna, Francia e Italia e in generale in tutto il Mediterraneo. Soprattutto dal XIX secolo e ancora di più dagli anni Settanta le popolazioni dei paesi mediterranei sono colpiti da disastri sanitari e ambientali che provocano milioni di morti e ammalati. A questo si aggiungono i disastri economici anch’essi dovuti alla devastazione del territorio e alla diffusione dell’inquinamento, oltre che alle guerre, alle neo-schiavitù; tutto ciò spinge a migrazioni disperate e spesso tragiche. La responsabilità di questi disastri è delle multinazionali e dei poteri politici che mirano sempre al profitto di pochi a tutti i costi. Si tratta del crimine contro l’umanità e il pianeta Terra, il fatto politico totale del XXI secolo che colpisce la maggioranza delle popolazioni prive di ogni protezione, in particolare nel mondo mediterraneo attaccato dal neoliberismo eurocentrico che si avvale anche del neofascismo, del razzismo e del sessismo.

Tuttavia, da anni si sviluppano sempre più le Resistenze delle vittime e degli abitanti delle zone più colpite che riescono anche a conquistare alcune vittorie quando si crea collaborazione fra essi e i professionisti non corrotti delle agenzie di prevenzione e controllo e delle varie istituzioni, associazioni e sindacati. Il libro vuole valorizzare e promuovere tutte le resistenze perché esse indicano l’unica prospettiva di effettiva resilienza rispetto ai disastri, la fattibilità di bonifiche e risanamento delle realtà a rischio, di estinzione e riconversione delle attività che producono morte. Promuovere la collaborazione di tutti e quindi delle diverse conoscenze e competenze per lo sviluppo delle resistenze: questa è la scommessa per non rassegnarsi alla morte stessa del Mediterraneo costruendo collettivamente prosperità e posterità dignitose per la maggioranza delle popolazioni oggi priva di tutele sufficienti.

"Resistenze ai disastri sanitari, ambientali ed economici nel Mediterraneo", DeriveApprodi, Roma, 2018. A cura di Salvatore Palidda, con contributi di Mara Benadusi, Anna D’ascenzio, Kamel Doraï, Sümül Kaya, Stefania Ferraro, Antonio Mazzeo, Luca Manunza, Laurent Mucchielli, Salvatore Palidda, Jean Francois Pérouse, Antonello Petrillo, Vittorio Sergi, Salvo Torre, Lucia Vastano, Zoé Vernin.

Qui potete scaricare e leggere il capitolo 17, scritto da Salvatore Palidda: Quali insegnamenti trarre dagli studi su antropocene, capitalocene, necropolitica, per la resistenza ai disastri ed elaborare alternative?

Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile.

Riceviamo da Guido Viale e e pubblichiamo lo scritto inviatoci dall'autore uscito in formato ridotto su il manifesto di oggi. Due tragedie, che Viale connette in un unico discorso, centrali per la nostra sopravvivenza. (e.s.)

Che cosa ci siamo dimenticati? Chiedeva Urbi et orbi, a Roma e al mondo, the Young Pope di Sorrentino. Ci siamo dimenticati i cambiamenti climatici e la conversione ecologica.

I cambiamenti climatici provocati dai combustibili fossili colpiscono tutto il pianeta. Ma devastano di più i paesi fragili ed esposti, quelli da cui proviene la maggioranza dei profughi e dei migranti odierni, per lo più sfuggendo a guerre e conflitti innescati da una riduzione delle fonti di sopravvivenza e dall’appropriazione da parte di alcuni, o di pochissimi, delle terre e delle risorse ancora disponibili. Sono guerre e conflitti in gran parte alimentati anche da diversi Governi dell’Occidente e non, che hanno trasformato in rapina economica e degrado ambientale il controllo diretto che esercitavano quando quei paesi erano ancora le loro colonie.

I cambiamenti climatici in corso si possono ancora frenare, e in parte anche invertire; le terre che ne vengono devastate si possono bonificare e recuperare; i profughi ambientali e di guerra costretti ad abbandonarle potrebbero, e in molti vorrebbero, tornare da dove sono partiti per ricostruire i loro paesi e rigenerare le loro terre e le loro comunità, se solo ne avessero la possibilità; e molti altri loro connazionali potrebbero a loro volta partire alla volta dell’Europa, decisi a fare ritorno, dopo aver lavorato qualche anno con noi, se avessero la possibilità di farlo per vie sicure e legali. Niente di ciò che sta trasformando l’Europa in una caserma, il Mediterraneo in un cimitero e la Libia in un Lager è irreversibile, ma non c’è più molto tempo. Tra breve quei processi diventeranno irreversibili: il pianeta Terra si trasformerà in un habitat insopportabile per la maggior parte dei suoi abitanti, compresi quelli che oggi si sentono al sicuro; le persone costrette ad abbandonare il loro paese per cercare di sopravvivere si conteranno a centinaia di milioni; il falso benessere che molti di noi (in realtà sempre meno) pensano di poter difendere con barriere sempre più alte intorno al proprio paese, affidando a politici menzogneri il compito di costruirle, è destinato a dissolversi nel giro di pochi decenni. Ne beneficeranno solo i ricchissimi: sempre di meno è sempre più ricchi, come già sta succedendo da tempo sotto i nostri occhi.

Per anni i padroni del petrolio e quelli delle industrie che ne dipendono, corrompendo studiosi, politici e giornalisti, hanno cercato di negare il pericolo mortale dei cambiamenti climatici e loro cause, pur sapendo benissimo quanto quel pericolo fosse invece reale; anche i militari lo sapevano benissimo e si preparavano da tempo a combattere non più il comunismo, il narcotraffico o il terrorismo (tutte cose con cui hanno giustificato in passato la necessità di armarsi sempre di più), bensì le ondate migratorie che avrebbero investito le cittadelle ricche dell’Occidente quando gli effetti dei cambiamenti climatici cominceranno a farsi sentire in modo diffuso e profondo: lo testimonia un documento del Pentagono di 15 anni fa.

Oggi non si nega più niente di tutto ciò; semplicemente lo si ignora: lo fanno politici, media, giornalisti, intellettuali, solo flebilmente contraddetti dal grido di quegli scienziati che vedono avvicinarsi la notte per la vita umana sul nostro pianeta. Il problema al centro della politica, in Europa come negli Stati Uniti, è ormai solo come fermare i profughi ai confini esterni o interni degli Stati, come se i migranti si materializzassero improvvisamente ai bordi del Mediterraneo o alla frontiera con il Messico, senza preoccuparsi né del prima né del dopo.

Il “prima” è la devastazione delle terre, la rapina delle risorse, le guerre e la vendita di armi che hanno costretto tanta gente, e continueranno a costringerla, a fuggire. Il dopo, se un dopo ci potrà ancora essere, non è certo “la crescita”, i pochi punti o decimali di punto di aumento dei PIL, purchessia, che economisti, politici e banchieri si affannano a inseguire come se fosse quella la chiave della salvezza per tutti (lo è solo, e per poco tempo, per alcuni di loro). Il vero “dopo”, se sapremo costruirlo, è quello che può offrire terra, casa, lavoro a tutti, migranti e nativi, anche a chi si ritrova sempre più ai margini di una società che non offre e non promette più niente, se non rinunce e sacrifici; e proprio mentre fa balenare davanti agli occhi di tutti i lussi sfrenati dei pochi che possono permetterseli. Quel futuro per tutti c’é solo nella conversione ecologica, nella cura della casa comune, nella salvaguardia della Terra; cioè nell’abbandono in tempi rapidi di tutti i combustibili fossili, nella riconversione delle industrie inquinanti e delle fabbriche di armi, nella chiusura di tutti i cantieri delle “Grandi opere” che devastano il territorio e non creano né occupazione né benessere, nell’arresto del saccheggio delle risorse, nell’abbandono della cultura e dell’economia dello scarto, che trasforma uomini e cose in rifiuti nel più breve tempo possibile, nella lotta alla povertà e allo sfruttamento garantendo a tutti, migranti e nativi, un reddito sufficiente a vivere, ma anche la possibilità di studiare, imparare e trovare un lavoro che valorizzi le capacità di ciascuno.

Sono le cose che tutti (tranne chi vive dello sfruttamento altrui) sognano, ma che sono riusciti a farci credere che siano irraggiungibili perché il problema vero sarebbe la crescita che non porta più nessun vantaggio se non a chi ha già tutto e vorrebbe avere sempre dì più. Sono le uniche cose di cui dovrebbero parlarci i partiti politici, invece di impegnarsi in una corsa cinica, crudele e mortifera a chi fa di più e meglio per respingere i migranti che cercano di raggiungere l’Europa: pochissimi, finora, rispetto ai tanti costretti ad abbandonare le proprie terre. Così la politica è avvizzita e si è incrudelita; e invece di capire, studiare e spiegare come tutti quegli obiettivi, e altri ancora, si potrebbero ricondurre a un unico grande programma per rimettere in sesto il nostro pianeta, articolandolo paese per paese, città per città, quartiere per quartiere, azienda per azienda, campo per campo - e che senza l’arrivo di nuovi migranti e senza dare loro la possibilità di tornare per risanare le terre e le comunità che hanno lasciato - nessuno di quegli obiettivi potrà mai essere raggiunto (e le nostre condizioni peggioreranno sempre più), ci si accanisce lungo una spirale che ci sprofonda nella miseria.

Ma chi potrà fare quello che finora nessuno ha fatto? Possiamo cominciare con le associazioni, i comitati, i gruppi impegnati sul terreno della solidarietà e dell’accoglienza, che sono tanti ma non hanno voce né peso, soffocati da un dibattito insulso che parla d’altro e si svolge altrove. Di lì possono nascere e crescere le forze in grado di misurarsi con ciò che il nostro tempo mette all’ordine del giorno.

Il manifesto, 10 luglio 2018. Non è mai troppo tardi per comprendere. Un profeta ascoltato troppo poco ci ammonisce ancora. Forse è l'ultima occasione, non solo per noi ma per l'intera razza cui apparteniamo. Con commento. (e.s.)

Èormai quasi da un secolo che conosciamo il destino che toccherà alla nostrarazza se continuerà a consumare il pianeta Terra alla velocità a cui lo stafacendo. Un evidente vantaggio sulle altre razze di esseri viventi che hannoabitato il nostro pianeta e ne sono scomparse. A differenza dei dinosauri e degli altri animali cancellati dalla storiadella razza umana avevamo (o credevamo di avere) un quoziente più alto d’intelligenza:di conseguenza avevamo la capacità diconoscere il mondo, i suoi accadimenti, i suoi rischi e i modi per evitarli.

La storia ci conferma che per molti secoli è stato così: sembra che l’uomo avesse imparato a consumare ciò che era strettamente necessario alla sua esistenza (sia pure con gigantesche disuguaglianze tra chi consumava molto e moltissimo, e chi poco o pochissimo). Poi è successo qualcosa, una sorta di virus si è impadronito degli umani. Lo abbiamo chiamato “sviluppismo”, e abbiamo inventato, predicato e praticato i modi per vincerlo, o almeno miticarne gli effetti; si parlava di “lotta al consumo di suolo”, di “urbanistica”, di “pianificazione territoriale”. Lo ricorda Giorgio Nebbia, in questo articolo di cui raccomandiamo la lettura. (e.s.)

Il manifesto,11 luglio 2018

Clima, una lunga storia con i suoi inascoltati profeti

di Giorgio Nebbia

«Le tre alternative ai disastri ambientali: rassegnarsi, adattarsi, pianificare. La terza soluzione significa darsi l’obiettivo di non occupare nuovi spazi»

«L’uomo ha perso la capacità di prevedere e prevenire; finirà per distruggere la Terra»: queste parole furono pronunciate da Albert Schweitzer, il grande pensatore premio Nobel per la pace, nel 1953, quando le bombe atomiche esplodevano nell’atmosfera.

Esplosione che stavano diffondendo atomi radioattivi e cancerogeni su tutto il pianeta. Nei decenni successivi l’umanità ha conosciuto un aumento dei consumi e dell’uso dell’energia e delle risorse naturali, accompagnato da un corrispondente aumento della diffusione nel pianeta di rifiuti solidi e liquidi e di gas come anidride carbonica, metano, composti clorurati, eccetera, che stanno modificando la composizione chimica dell’atmosfera con conseguente aumento della temperatura media del pianeta.

Tale aumento provoca alterazioni nella circolazione delle acque e le conseguenze si vedono sotto forma di più frequenti violente tempeste o lunghe siccità, di avanzata dei deserti in alcune zone, di frane e allagamenti in altre.

Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici potrebbero essere contenuti attraverso una limitazione delle attività umane inquinanti, ma qualsiasi tentativo in questa direzione è finora fallito perché danneggia potenti interessi economici, gli affari, le finanze, le imprese, i produttori di petrolio e di energia o gli sfruttatori delle terre agricole e delle foreste.

Già novanta anni fa i biologi matematici Volterra e Kostitzin avevano spiegato che l’intossicazione dell’ambiente dovuto ai rifiuti delle attività dei viventi porta ad un inevitabile sofferenza e declino delle popolazioni che tale ambiente occupano, tanto più rapido quanto maggiore è la produzione di rifiuti. E quarant’anni fa Commoner («Il cerchio da chiudere») aveva scritto che i guasti ambientali sono proporzionali al “consumo” procapite di merci e risorse naturali e alla conseguente produzione di scorie. Temi poi ripresi dal libro sui «Limiti alla crescita». Tutte cose ridicolizzate o dimenticate o ignorate dal potere economico e dalle autorità politiche perché disturbano il ”normale” andamento delle cose.

Che fare per, almeno, attenuare costi e dolori? Ci sono varie alternative: quella attuale è andare avanti come al solito ignorando il fatto (certo) che ci saranno sempre più frequenti disastri ambientali come quelli che hanno devastato la bella Nuova Orleans, o le Filippine, o le fortunate isole e coste turistiche, e rimediando i danni con i soldi. In Italia si invoca lo stato di calamità naturale che consiste nel chiedere soldi pubblici per risarcire chi perde la casa, e i beni o i raccolti, o i macchinari delle fabbriche, o per ricostruire strade e ferrovie e scarpate e ponti travolti dalle intemperie o dalle frane e alluvioni. Soldi che vengono poi spesi in genere per ricostruire negli stessi posti che saranno di sicuro devastati da eventi futuri.

Lo stesso vale per i disastri mondiali per i quali le comunità locali o internazionali spendono soldi per risarcire i danni che le persone hanno subito, per l’imprevidenza dei loro governi i quali non hanno preso le precauzioni — tanto per cominciare la limitazione delle emissioni di gas serra — che avrebbero salvato vite e beni; poco conta se aumentano i dolori umani e le morti che non entrano nelle contabilità nazionali e aziendali, poco conta se l’agire “come al solito” provoca migrazioni di masse umane in fuga dall’avanzata dei deserti, dalle zone devastate da cicloni e frane, provoca conflitti senza fine fra popoli che si contendono terre in cui vivere.

La seconda alternativa È offerta dalla recente invenzione della resilienza, cioè dell’adattamento alle prevedibili catastrofi senza fare niente per prevenirle. Si sa che le tempeste tropicali e l’aumento del livello degli oceani potranno danneggiare le strutture costiere: pensiamo allora a costruire edifici su piloni, barriere nel mare per proteggere le rive; si sa che le più frequenti e intense piogge provocano frane e alluvioni: pensiamo a costringere i fiumi dentro canali e argini artificiali. la fantasia dei resilientisti è senza fine nel suggerire come adattarsi alla ”cattiveria” della natura e del pianeta senza ricorrere a divieti che rallenterebbero il glorioso cammino della crescita economica.

Ci sarebbe un’altra soluzione; dal momento che si può interrogare la natura e prevedere come circoleranno le acque e le masse d’aria in conseguenza di quello che stiamo facendo al pianeta e dal momento che non sembra ci sia nessuna ragionevole possibilità di frenare le modificazioni in atto, cioè di consumare meno energia o di rallentare i consumi, si potrebbe cercare almeno di non occupare gli spazi, pure economicamente appetibili, dove si manifesteranno le forze distruttive della natura.

La chiamavano pianificazione territoriale ed era insegnata anche in cattedre universitarie ed era stata raccomandata e spiegata da studiosi, ed era perfino stata ascoltata, se pure non attuata, da alcuni uomini politici illuminati e presto spazzati via. Perché perfino il minimo rimedio della pianificazione presuppone lo “sgradevole” coraggio di dire di no, di vietare la presenza umana nelle zone ecologicamente fragili ed esposte a frane, marosi, tempeste e ad altri eventi catastrofici.

Il divieto di costruire opere permanenti, ad esempio a meno di cento [trecento- n.d.r] metri di distanza dalla riva del mare o dei fiumi, per permettere alle onde e alle acque di recuperare i propri spazi naturali, una minima azione di prevenzione, priva l’uso delle zone più appetibili e ne danneggia i proprietari; un divieto inaccettabile perfino allo stato che, teoricamente, sarebbe il proprietario di parte delle coste e rive, come dimostra la frenesia di vendere le spiagge ai “concessionari”, dopo che essi hanno già devastato le zone ricevute in affitto.

La pianificazione e la prevenzione non rendono niente ma anzi costano e disturbano la proprietà (privata ma anche pubblica); poco conta che tali costi permettano “ad altri” di risparmiare costi futuri. nessuna ragionevole persona, nella società del libero mercato, deve spendere neanche un soldo pensando “ad altri”, non al prossimo vicino e tanto meno al prossimo del futuro. Quando ci fanno vedere alla televisione le file di cadaveri, le persone disperate nel fango, al più rivolgiamo un pensiero a “quei poveretti”, fra una forchettata e l’altra. E così, con allegra incoscienza e ignoranza di singoli e di governanti, si corre spensieratamente verso un ancora più sgradevole futuro.

Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile.

Resoconto di un rapporto sullo sfruttamento della foresta pluviale ad opera di una rete complessa di aziende europee con la complicità sia del governo congolese che di due agenzie europee per l'aiuto allo sviluppo. (i.b.)

Il 26 giugno 2018 è stato pubblicato un rapporto del Global Witness (1) sullo sfruttamento della foresta pluviale del bacino del fiume Congo ad opera di una rete complessa di aziende europee con la complicità sia del governo congolese che di due agenzie per lo sviluppo europee. Ci è sembrato importante riportarne una sintesi; non solo perchè questa foresta è un bene comune di carattere planetario per il ruolo che svolge nella salute del pianeta, ma anche per mettere in evidenza come il continente africano continua ad essere sfruttato da capitalisti occidentali, che spesso operano con il supporto delle cosiddette agenzie di cooperazione allo sviluppo, ovvero quelle agenzie che dovrebbero "aiutarli a casa loro".

La foresta pluviale del bacino del fiume Congo, che ricade prevalentemente nel territorio della Repubblica Democratica del Congo (RDC) è un fondamentale regolatore del clima e ha un importantissimo ruolo nell'assorbimento delle emissioni di CO2. E' anche uno dei più importanti ecosistemi del pianeta per la sua biodiversità, ospita più di 600 specie di alberi e 10.000 specie animali. Non solo, la ricchezza naturale di questa foresta fornisce riparo, cibo, acqua e mezzi di sussistenza a decine di milioni di persone ogni giorno.

A differenza della foresta Amazzonica, la foresta della RDC, sino alla fine del secolo scorso, era una delle foreste a più basso tasso di deforestazione, ma una serie di studi recenti hanno messo in evidenza come la situazione sia cambiata. Un studio di Global Forest Watch, Blue Raster, Esri e l'Università del Maryland completato nel 2017, ha rivelato che la RDC era una delle tre foreste dove la deforestazione stava peggiorando, soprattutto a causa della scarsa applicazione da parte del paese delle sue normative ambientali. Dal 2000 al 2014, la RDC ha perso una media di 0,57 milioni di ettari di foresta all'anno, e il tasso di perdita di foresta tra il 2011 e il 2014 è aumentato di 2,5 volte.

La Global Witness ha invece condotto un indagine (2) per comprendere chi sono i responsabili della deforestazione. La principale responsabile di questa colossale ed estremamente lucrativa operazione è la società europea Norsudtimber - il più grande proprietario unico di concessioni di disboscamento - che attualmente detiene venti concessioni di disboscamento per un totale di 40.000 km2 di foresta pluviale. Sono tre le società che controllano la Norsudtimber:

- Precious Woods (5%), quotata in borsa con sede in Svizzera;

- Kreglinger International (25%), anch'essa con sede in Svizzera, i cui proprietari rimangono sconosciuti;

- e Realwood Establishmen (70%), proprietà di portoghesi e belgi.

Complici sono innanzitutto le consociate di Norsudtimber, che scambiano il legname in tutto il mondo attraverso transazioni segrete in giurisdizioni segrete, generalmente paradisi fiscali. Queste aziende servono anche per incanalare il denare che serve per corrompere i funzionari e politici congolesi. A seguire le aziende che comprano il legname, Global Witness ha individuato compratori in tutto il mondo. Indispensabili complici sono i politici congolesi, facilitati alla corruzione dalla perenne instabilità politica del paese. Il ministro dell'Ambiente Amy Ambatobe Nyongolo è stato già accusato di assegnare illegalmente concessioni di disboscamento, ma non accenna a interromperle.

Nonostante sia risaputo che il disboscamento non solo sta avvenendo a discapito delle popolazioni e della salute del pianeta, ma anche attraverso concessioni illegali, sia il governo francese che quello norvegese usano i loro fondi per dare supporto ad aziende come la Norsudtimber per espandersi in DRC. Queste azioni sono guidate dalla Central African Forest Initiative (CAFI), un ente finanziato a maggioranza dall'International Climate and Forest Initiative (NICFI) che appartiene alla Norad, l'agenzia governativa norvegese per la cooperazione allo sviluppo. L'Agenzia governativa francese per lo sviluppo (AFD) è anch'essa membro della CAFI.

La Norsudtimber sta operando illegalmente sul 90% dei suoi siti. Per esempio la maggioranza delle concessioni non hanno implementato il richiesto piano di gestione di 25 anni entro i termini imposti dalla legge nonchè evidenti segni di attività di disboscamento al di fuori dei perimetri autorizzati. Secondo la legge della RDC, ciò dovrebbe comportare la cancellazione dei contratti di concessione, ma la legge viene ignorata, con la complicità del governo della RDC. Ovviamente gli introiti re-investiti o destinati allo "sviluppo delle comunità locali" sono bassissimi, tra 1,49 e 4,79 dollari per abitante all'anno.

Tra i danni ambientali planetari dovuti alla riduzione della superficie forestale sono ingenti. Per esempio, l'espansione del disboscamento industriale sostenuta dall'Agenzia di sviluppo francese (AFD), potrebbe comportare quasi 35 milioni tonnellate di emissioni di CO2 in più rilasciate all'anno, o l'equivalente di altre 8 centrali a carbone. Questo è equivalente alle emissioni di carbonio della Danimarca per il 2014.

Internazionale, 22-29 giugno 2018. Altre vittime dello sviluppo: le dighe, la pesca intensiva e i cambiamenti climatici stanno distruggendo il lago Tonle Sap mettendo a rischio la sopravvivenza dei suoi abitanti. (i.b.)

Andrea Frazzetta ha fotografato i villaggi galleggianti sulle rive del lago Tonle Sap. Dove la pesca intensiva e i cambiamenti climatici spingono gli abitanti a trasferirsi sulla terraferma.

È un tardo pomeriggio e Reth Roth scuote il figlio. “È ora di alzarsi!”, gli grida all’orecchio. Suo marito Cheng Chak è già vestito e sta radunando telefoni, sigarette, un fornelletto da campeggio. Il figlio dorme come un sasso, immobile, poi improvvisamente si alza in piedi. Il sole invade i lati aperti della casa, tagliando il pavimento nudo e spazioso. Il ragazzo batte le palpebre, confuso, poi comincia a preparare le provviste.

Dieci minuti dopo, e tre metri più in basso, gli uomini caricano una minuscola barca di legno con gas, acqua, reti e borse frigo. Roth corre giù con alcune bustine di caffè solubile: carburante per resistere fino all’alba. È l’inizio di dicembre, e il livello dell’acqua è già sceso molto sotto la casa. Padre e figlio spingeranno la barca oltre le ipomee galleggianti e i cumuli d’immondizia, poi avanzeranno attraverso i canali con l’acqua bassa fino a raggiungere il Tonle Sap, il gigantesco lago al centro della Cambogia. E infine, come ogni notte, pescheranno.

La pesca, in questo periodo di dicembre, va abbastanza bene. Riescono quasi sempre a tirare su una quarantina di chili, dice Roth. Rispetto all’anno scorso, quando c’è stata una siccità terribile, o a due anni fa, quando la situazione era già brutta, la pesca va meglio. Ma in confronto a “prima”, è molto, molto peggio.

Prima, si potevano pescare i pesci nei canali sporchi sotto casa, bastava lanciare una lenza dalla finestra. Prima, si poteva prendere un grosso pesce senza sforzo. Prima, dice Roth, “questa zona era tutta foresta”. La coppia e i cinque figli si sono trasferiti qui da una casa galleggiante meno di dieci anni fa. Ora Chong Kneas, venti chilometri a sud di Angkor Wat, si è riempita di decine, se non centinaia, di abitazioni.

La casa di Roth è circondata da un vasto tratto di terreno acquitrinoso, ma è un’anomalia. Nella maggior parte dei casi le abitazioni sono addossate l’una all’altra. Pali di legno vacillanti premono sulle fondamenta di cemento. Delle passerelle costruite con scarti di legno legati insieme passano sotto le case collegandole tra loro. Quando piove, sul terreno alluvionale si accumula l’immondizia. Quasi tutte le case sono minuscole, baracche pericolanti di legno e zinco arrugginito.

Eppure questo villaggio, situato ad appena quindici chilometri dalla città di Siem Reap, accanto alla punta settentrionale del lago, è il massimo per gli abitanti del Tonle Sap. Chi vive sulla terraferma può accedere a scuole, mercati e ospedali. Può usare la casa come garanzia per chiedere un prestito. Se la pesca va male, può trovare un altro lavoro, per esempio Chak guida un tuk tuk, Roth vende fiori di loto, cosa fondamentale, perché nessuno crede che questo stile di vita possa durare per un’altra generazione.

“Non voglio che i miei figli diventino pescatori come me”, mi ha detto nel marzo del 2017 Sles El, un pescatore cham di 38 anni che si era trasferito a Chong Kneas l’anno prima dopo aver sempre vissuto sull’acqua. “Spero solo che trovino un lavoro diverso”.

Quando il missionario domenicano Gabriel Quiroga de San Antonio posò lo sguardo per la prima volta sul lago Tonle Sap alla fine del cinquecento, fu così confuso dalla sua vastità che pensò di essere ancora sul Mekong.

La città di Angkor “magnificamente costruita”, con le mura fortificate dipietra, gli stemmi, le misteriose iscrizioni e i portici in stile romano, sorge “sulla spondadel Mekong, a 170 leghe dal mare”, scriveva Quiroga de San Antonio. “Il fiume tende a gonfiarsi e ad arretrare. La marea si fa sentire a più di 170 leghe da qui, le sue acque nutrono una gran quantità di pesci”.

|

Chong Khneas: uno dei villaggi galleggianti

quando il fiume è in piena

Chong Khneas: uno dei villaggi galleggianti

quando il fiume è in secca

|

Pulsazione annuale

Il lago Tonle Sap, che si estende sul territorio cambogiano come un 8 allungato, è il piùgrande bacino d’acqua dolce di tutto il sudest asiatico. Nella stagione secca è costeggiato da strade rosse e foreste. Quando arriva la pioggia, l’acqua inonda le pianure, le foreste e le risaie che lo circondano. Al culmine della stagione delle piogge, il Tonle Sap raggiunge un’estensione di 16mila chilometri quadrati, moltiplicando di sei volte le sue dimensioni. I pesci migrano e si riproducono, il riso germoglia.

Gli scienziati le chiamano pulsazioni di piena, i poeti le paragonano al battito cardiaco. Uno dei primi romanzi moderni la Cambogia s’intitola Le acque del Tonle Sap e molti proverbi alludono al movimento dell’acqua. Quando le piogge finiscono e il livello dell’acqua del Mekong cala, il lago si getta nel fiume Tonle Sap e poi nel Mekong. Nella stagione delle piogge le nevi sciolte che arrivano dal Tibet e i monsoni che si abbattono sulla Cambogia e più a monte gonfiano il Mekong. Allora il corso del fiume Tonle Sap s’inverte. L’unico fiume al mondo a fare una cosa simile, ogni anno, regolarmente. “Il doppio movimento del lago, la pulsazione annuale di questo cuore gigantesco legato alle migliaia di arterie del Mekong, è la vita dei pescatori”, rifletteva nel 1871 il tenente Jules Marcel

Brossard de Corbigny.

Il sistema ha funzionato così per secoli. Oggi le dighe, il cambiamento climatico e la pesca intensiva stanno rapidamente struggendo il Tonle Sap. I pesci scompaiono e si perdono fonti di sostentamento. Sul lago, un intero stile di vita sta morendo. Un tardo pomeriggio in un porto della provincia di Kampong Chhnang, e le barche rientrano lungo un piccolo canale fangoso che collega il lago alla terraferma. I battelli colorati, lunghi e sottili, affondano nell’acqua e sono alimentati da assordanti motori fuoribordo. Prima di toccare terra, gli uomini balzano giù e senza fermarsi cominciano a riempire sacchi di riso e cesti di bambù con il loro bottino. Scaricano un secchio dopo l’altro di molluschi, pesci testa di serpente, lattarini argentei grandi quanto un pollice. I bambini aspettano con il retino in mano per acchiappare quello che cade. Sulla riva sono in attesa decine di scatole di metallo con il coperchio traforato. Nel giro di pochi minuti il pesce viene pesato, si fanno i conti e uomini in stivali di gomma versano il contenuto dei secchi nelle loro vasche. Auto, furgoni e camion costeggiano il mercato improvvisato. Al calare della notte svaniscono – in corsa lungo le maggiori strade della Cambogia per consegnare la merce all’alba in tutto il paese e ancora più lontano. La stessa scena si ripete tutt’intorno al lago in decine di moli senza nome. I pescatori, le barche, il pesce, i compratori e i bambini con il retino: giorno dopo giorno, mese dopo mese, al ritmo di 500mila tonnellate all’anno.

Pesca illegale e dighe

In tutto il pianeta, solo una manciata di paesi – tutti molto più grandi della Cambogia – possono vantare maggiori risorse ittiche nelle acque interne. E nessuno conta sui laghi nella stessa misura della Cambogia. Il pesce sfama la nazione e rappresenta la principale fonte di proteine per l’80 per cento della popolazione. Sfama anche i vicini della Cambogia, che ne importano migliaia di tonnellate ogni anno. E sta scomparendo.

Solo il Rio delle Amazzoni ha più specie di pesce d’acqua dolce del Mekong, mentre il lago Tonle Sap è il terzo più ricco di specie del mondo. Ma in meno di vent’anni la pesca qui è radicalmente cambiata.

Uno dei problemi del cambiamento climatico sono gli eventi atmosferici estremi: piene più piene e secche più secche. Nei prossimi anni si prevede che siccità e alluvioni peggioreranno. Con l’aumentare del riscaldamento climatico, aumenterà anche la temperatura dell’acqua. E questi cambiamenti hanno un effetto devastante sul modo in cui i pesci migrano e si riproducono.

Chi vive sul lago denuncia la pesca illegale. Dove l’acqua è più profonda, i pescherecci illegali invadono le aree protette; più lontano, i pescatori usano reti con buchi minuscoli, l’elettricità, perino la dinamite. C’è corruzione, ci sono scoli chimici, c’è tanta gente che sgomita per poco pesce.

E poi ci sono le dighe. Sette nella parte superiore del Mekong in Cina e tre in costruzione nel tratto inferiore del Mekong in Laos. Altre decine sono previste lungo l’intero corso del fiume e dei suoi affluenti. Bloccando le vie di migrazione, si prevede che le riserve ittiche del basso Mekong possano diminuire drasticamente, secondo alcuni studi addirittura della metà.

Sessanta chilometri a sudest di Chong Kneas, in diagonale sul lago, sorge il villaggio galleggiante di Kampong Prak, nella provincia di Pursat. Nella stagione secca, le 63 case sono ancorate nell’acqua alta circa un metro, non lontane da una lingua di terra coperta di cespugli ed erba spugnosa. Nella stagione delle piogge il villaggio segue l’acqua verso l’entroterra, navigando attraverso quello che resta delle foreste alluvionali prima di fermarsi e aspettare che la marea scenda.

Il lago è circondato da centinaia di villaggi galleggianti. Alcune case sono ampie, con il pavimento e i tetti aguzzi. Ma nella maggior parte dei casi sono più modeste: battelli angusti con coperture ricurve o piccole piattaforme di legno legate a barili di petrolio, protette da zinco, paglia o bambù. La popolazione di queste comunità si è moltiplicata negli ultimi decenni, e i problemi sono molti. I rifiuti si accumulano, le eliche delle barche s’incagliano di continuo e una sottile patina di petrolio vela la superficie. L’acqua è usata per pulire il pesce, bere, lavare i piatti, fare i bisogni e lavarsi. I bambini e gli anziani si ammalano spesso. Tutti vogliono trasferirsi sulla terraferma.

Una scelta difficile

Abbiamo incontrato per la prima volta Mok Hien, 71 anni, nel 2016, quando il sudest asiatico stava attraversando la peggiore siccità di cui si è avuta traccia nella sua storia. A Kampong Prak l’acqua arrivava alle caviglie ed era coperta di alghe di un allarmante color verde acceso, c’erano incendi nelle foreste e il pescato si era ridotto a niente. Come molti altri sul lago, Hien doveva soldi a tutti: alla banca, a un vicino, a un usuraio. “È impossibile che le cose migliorino”, aveva previsto. “Andranno sempre peggio”. Quando siamo tornati, nel marzo del 2017, la situazione sembrava migliorata. Le barche punteggiavano il lago, mentre uomini e donne gettavano le reti nell’acqua alta ino al petto. Ma quasi tutti sapevano che era solo una breve tregua. “Non credo che sia meglio dell’anno scorso. I pesci sono ancora pochi e per lo più piccoli”, ha detto Hien.

Nell’acqua bassa un pescatore con l’aria stanca era seduto in una barca con due bambini allampanati. Vedovo e con cinque figli, Keo non ce la faceva a tirare avanti con il poco che riusciva a prendere. L’anno prima era così disperato che aveva pescato nell’area protetta. Lo avevano preso e gli avevano fatto una multa pari a più di cento dollari: una fortuna per un pescatore impoverito. Keo aveva chiesto un microprestito con il pretesto di comprare una nuova attrezzatura. Anche se il 2017 era stato migliore dell’anno prima, stava ancora pagando il debito alla banca e l’unico futuro che riusciva a immaginare era lontano dal lago. “Voglio mandare i miei figli a scuola e voglio che facciano un lavoro diverso”.

Gli abitanti di Kampong Prak hanno presentato una petizione al governo per trasferire l’intero villaggio sulla terraferma. Anche altri abitanti delle zone vicine hanno progetti simili. “Molti però non hanno soldi”, ha detto Ay Sok mentre, insieme alla figlia Chim Srey Mom, manovrava la sua barchetta bucata intorno a una chiazza di ipomee galleggianti vicino al villaggio di Kampong Luong. Dopo aver stretto la cinghia per anni, sono riuscite a risparmiare abbastanza per comprare un piccolo appezzamento di terra. Si sentono sollevate ad aver trovato una via d’uscita. “Non possiamo dire che siamo felici di andarcene, ma restare è difficile. La nostra casa è qui, ma qui non c’è lavoro”, spiega Srey Mom. Interviene sua madre, dicendo sommessamente: “Io ho vissuto qui, i miei genitori hanno vissuto qui, e anche mia figlia, di generazione in generazione”.

Ripreso e tradotto dal Mekong Review (Cambogia), da parte dell' Internazionale e pubblicato sul numero 1261, pp. 66-73.

Avvenire, 4 maggio 2018. I disastri inconsapevolmente compiuti da chi governa e non pratica la pianificazione del territorio. Ma loro non sono le vittime, sono i carnefici. Con postilla

Vent’anni fa, tra il 5 e il 6 maggio 1998, una colata di fango scendeva su Sarno soffocando 137 persone, più altre 23 nei Comuni di Siano e Bracigliano, in provincia di Salerno, e in quello di Quindici (Av). 160 morti causati da un nubifragio eccezionale (30 cm di pioggia in tre giorni) che provocò il veloce scivolamento di due milioni di metri cubi di terra dai fianchi del Pizzo d’Alvano; altre frane interessarono diversi versanti del monte. La frazione Episcopio di Sarno venne completamente distrutta da 5 metri di fango, tanto da essere soprannominata «Pompei del 2000»; anche l’ospedale della cittadina venne spazzato via. Ma nella tragedia si intravede anche la colpa degli uomini: molte abitazioni erano costruite su terreni a rischio e il sistema fognario dei paesi colpiti era insufficiente. L’ex sindaco Gerardo Basile sarà processato e prima assolto, poi condannato a 5 anni di domiciliari. Dopo quel disastro si decise finalmente la sistematica mappatura del rischio idrogeologico in Italia.

Sarno, Italia. Vent’anni dopo. «Allora fu un fatto devastante» ricorda Francesco Russo, che era vicepresidente dell’Ordine dei geologi della Campania quel 5 maggio 1998, in cui la marea di fango si portò via un intero territorio. Le tracce sono visibili ancora oggi, sotto le volte del vecchio ospedale: in quelle ore, venne inghiottito tutto, gli uomini e le cose.

Sarno pagò il prezzo più alto, con 137 morti e la frazione Episcopio spazzata via dalle colate di lava fredda. Annichiliti anche i Comuni di Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello. Cosa resta di quella tragedia? «Il problema è stato proprio la gestione del dopo, in termini di pianificazione e di gestione del territorio» sottolinea adesso Russo.

All’epoca, furono fatali la quantità enorme di pioggia, i ritardi nella comunicazione dell’allarme imminente alla popolazione, il mancato sgombero di alcune famiglie. Scene che poi si sono ripetute, a distanza di anni, in altre situazioni e hanno interessato altri angoli della nostra penisola. Sulle opere compiute in questi anni, si discuterà in un convegno organizzato domani a Salerno, nel giorno dell’anniversario della tragedia: secondo i tecnici, Sarno ha visto completarsi l’85% delle opere previste. «Ma è venuta meno la messa in sicurezza della montagna» ha osservato Antonio Milone, che in quella tragedia perse il padre e che da anni guida l’associazione dei familiari delle vittime. Il problema vero è la manutenzione e dei fondi, che non ci sono.

Ad allungare lo strazio dei parenti delle vittime è rimasta in piedi anche la questione risarcimenti. Sarebbero una settantina i giudizi pendenti. «Non sediamo ai tavoli che contano – si lamenta Russo, a nome di tutti i geologi – . Si tagliano le risorse per la difesa del suolo e nessuno ha ancora capito davvero che, senza la necessaria messa in sicurezza di tutto il territorio, l’Italia resterà un Paese senza vere prospettive di sviluppo».

Nell’atto di accusa della categoria, c’è ovviamente il continuo rimpallo di responsabilità sul 'chi fa cosa', l’eterno scaricabarile che si mette in atto in Italia quando si parla di dissesto idrogeologico. «Vuole un esempio? Il cosiddetto 'vascone' di Sarno è stato pensato perché dovrebbe raccogliere una gran mole d’acqua nel caso di precipitazioni enormi, come quelle della primavera del 1998. Da solo non basta, però, se non si progetta a monte. Altre cose vanno completate, a partire dalle opere di contenimento».

È il rischio delle altre 'Sarno d’Italia', spesso dimenticate e trascurate, quello che va dunque esorcizzato una volta per tutte. In che modo? Puntando sugli interventi non strutturali, attraverso l’attivazione di presidi territoriali sull’intero territorio nazionale, valorizzando l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne l’operatività non soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in tempi di tregua. Quando si potrebbe fare di meglio e di più.

postilla

Ogni volta che accade una "calamità naturale", o la si ricorda, ci si comporta come dei bambini di prima elementare, anche se si pontifica dalle cattedre mediatiche o si finge si essere dei tuttologhi. Il guaio è che la cultura moderna ha trasformato l'uomo in un essere che sa guardare la realtà (ogni realtà) come se fosse un ammasso casuale di pezzettini privi di connessioni, se non quelle create dal caso.

Sfugge a tutti che la cose che ci appaiono come frammenti di un caos sono spesso realtà olistiche: realtà che sono un insieme organizzato e coerente di parti interdipendenti le une dalle altre, talchè manometterne una, o anche semplicemente spostarla, significa rompere un equilibrio e, spesso, provocare un caos.

La superficie del nostro pianeta, il territorio, è appunto una realtà olistica, e per intervenire su di essa e governarne le trasformazioni occorre una visione che sia anch'essa olistica. Perciò l'unico procedimento inventato per governare il territorio senza farlo precipitare nel caos (oppure in qualcosa interamente governato dalle sole leggi della natura), è quello della sua pianificazione: si, la pianificazione territoriale, parte di una disciplina negletta e abbandonate alle ortiche per lasciare campo libero a ogni mano rapace e ignorante che vuole trasformare un pezzettino di suolo per diventare un po' più ricco o più potente.

il manifesto, 22 aprile 2018. «Giornata della Terra. I rifiuti non vengono giù dal cielo e sono il risultato di comportamenti buoni, anzi lodevoli, dei singoli cittadini, di quelle operazioni di «consumo» delle merci che i saggi governanti invitano ad aumentare continuamente perché così gira meglio l'economia»

ll 22 aprile 1970 fu dichiarato «giornata della Terra» in molti paesi del mondo e anche in Italia. Fu un evento importante, i movimenti ambientalisti in Italia erano appena nati – Italia Nostra esisteva dal 1955, il Wwf era stato fondato due anni prima, la Legambiente sarebbe nata dieci anni dopo – ma era vivace la protesta contro i fumi delle fabbriche inquinanti, la congestione del traffico e l’avvelenamento dell’aria nelle città, le colline di rifiuti puzzolenti, l’erosione delle spiagge e delle colline. Amintore Fanfani, che allora era presidente del Senato, creò una commissione «speciale» invitando alcuni studiosi ad informare i senatori sui «problemi dell’ecologia».

Erano anni di lotte operaie e studentesche, era appena iniziata la dolorosa stagione degli attentati terroristici, ma la domanda di un ambiente pulito sembrava dare una luce di speranza per la costruzione di un mondo meno violento. Dell’ecologia, come si diceva allora, si cominciò a parlare nelle scuole, nelle università, nei partiti, nelle chiese.

In quella lontana «giornata della Terra» di quasi mezzo secolo fa sui muri delle città americane apparve un manifesto in cui era riprodotta la vignetta di un fumetto, allora celebre, Pogo, un opossum umanizzato che, come molti personaggi dei fumetti, ironizzava sul comportamento, nel bene e nel male, degli umani. Pogo guardava un diligente ecologista che gettava per terra un foglio di carta straccia, e Pogo si chinava a raccoglierlo mormorando sconsolato: «Ho scoperto il nemico e il nemico siamo noi».

Anche oggi quante volte si vedono delle degnissime persone, eminenti nella loro professione, che si dichiarano fedeli amici dell’ecologia, ma poi nella vita quotidiana si comportano in maniera esattamente contraria a quanto dicono di essere. Ciò avviene perché i comportamenti ecologicamente corretti sono scomodi e sgradevoli, tanto che devono essere regolati con leggi che puniscono (dovrebbero punire) le violazioni.

Prendiamo il caso dei rifiuti: in Italia ogni persona produce, in un anno, circa mezza tonnellata di rifiuti solidi domestici: verdura, carta straccia, imballaggi, plastica, vetro, scarpe rotte, frigoriferi e televisori usati; tre o quattro milioni di tonnellate di automobili vanno alla «rottamazione» contribuendo all’aumento dei metalli, gomme, oli usati che finiscono da qualche parte.

La grande massa dei rifiuti della vita civile è estremamente sgradevole: ingombra le strade, puzza, lascia colare liquidi che inquinano le acque dei pozzi e dei fiumi, impone dei sistemi di raccolta costosi e che intralciano il traffico. E, come nella commedia di Ionesco, «Come sbarazzersene», anche i rifiuti aumentano sempre di volume e aumenta il disturbo che arrecano agli altri cittadini, al «prossimo» vicino, della stessa strada o città, o lontano, del luogo dove sono localizzati la discarica o l’inceneritore e addirittura al prossimo planetario per l’emissione di gas (metano, anidride carbonica) che derivano dalla decomposizione o combustione dei rifiuti e che alterano il clima planetario presente e futuro.

Ma i rifiuti non vengono giù dal cielo e sono il risultato di comportamenti buoni, anzi lodevoli, dei singoli cittadini, di quelle operazioni di «consumo» delle merci che i saggi governanti invitano ad aumentare continuamente perché così gira meglio l’economia.

Si potrebbe avere lo stesso benessere, gli stessi servizi, gli stessi oggetti, generando meno rifiuti, arrecando «meno» danno al prossimo? Si potrebbe e addirittura è richiesto dalle leggi: le fabbriche potrebbero diminuire la massa degli imballaggi e produrre imballaggi riciclabili, ma è scomodissimo e costoso cambiare la forma e la fabbricazione delle merci. Le singole persone potrebbero raccogliere separatamente la carta straccia che potrebbe essere riciclata, lo stesso vale per il vetro e la plastica; ma queste operazioni che, prima di essere rispettose dell’ambiente sarebbero rispettose del prossimo, in senso cristiano, se volete, sono tutte scomode. Bisogna fare cento passi di più per raggiungere il cassonetto di raccolta della carta, bisogna avere cura e sapere — ma chi informa in maniera paziente e convincente ? — che non si deve mettere carta e plastica insieme, vetro e plastica insieme (perché così non si ricupera più né plastica né carta né vetro).

La possibilità di vivere in un ambiente meno violento e più sano non dipende tanto dalla moltiplicazione delle discariche o degli inceneritori o delle marmitte catalitiche, ma da un recupero dell’etica, del rispetto del prossimo, sollecitato dai governanti, dagli uomini di spettacolo, dagli uomini di chiesa che parlassero «opportune et importune», come scrive Paolo a Timoteo e come sta facendo adesso Papa Francesco. La mia modesta esperienza suggerisce che le persone sono migliori di quanto si pensi: l’altro giorno ho visto, in una grande città, un cassonetto in cui i cittadini erano invitati a mettere le bottiglie di vetro «bianco», più facilmente riciclabile di quello colorato: il cassonetto era strapieno e bottiglie bianche erano depositate tutto intorno: i cittadini avevano raccolto un invito fatto bene e avevano risposto facilmente. Forse «il nemico» di cui parlava Pogo, siamo proprio noi che non parliamo con chiarezza e non testimoniamo con coerenza l’ecologia professata a parole.

Il manifesto, 22 aprile 2017. Ricordiamo che per la nostra vita non c’è (ancora) un pianeta B, ma anche che sono trascorsi 21 anni di lotta per i diritti della terra i. Intervista di Luca Martinelli a Stefano Caserini e articolo di Gabriele Annichiarico

«SENZA UNA VERA POLITICA

IL PIANETA SOFFRIRÀ PER MILLENNI»

intervista di Luca Martinelli a Stefano Caserini

«Senza un’azione rapida e drastica pagheremo a lungo le conseguenze del riscaldamento globale. Ma per molti non c'è la percezione di azioni urgenti»

«Quel è lo stato del Pianeta? La risposta dei climatologi è chiara: gli effetti di ciò che accadrà nei prossimi 5 o 10 anni non riguarderanno solo la nostra e la prossima generazione. Le alterazioni provocate dall’eventuale inazione della politica, come quella del bilancio energetico del nostro pianeta, potrà avere conseguenze per decine di migliaia di anni dopo di noi» spiega Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano.

Mentre l’Italia celebra l’Earth Day, il ricercatore lodigiano – il cui ultimo libro è Il clima è (già) cambiato. 10 buone notizie sul cambiamento climatico, uscito nel 2016 per le Edizioni Ambiente – sottolinea come «il climate change ponga oggi una questione molto particolare, legata all’urgenza di intervenire. Siamo di fronte a processi fortemente influenzati da irreversibilità e inerzia – dice – Pensiamo ad esempio alla fusione, che è in corso, delle calotte glaciali: darà conseguenze per migliaia di anni. La ricerca scientifica sa che non basta ridurre l’uso dei combustibili fossili e le emissioni degli altri gas serra per essere a posto, per diminuire le temperature. Senza un’azione rapida e drastica pagheremo a lungo le conseguenze del riscaldamento globale. Però per molti, purtroppo, non c’è ancora la percezione della necessità di avviare azioni urgenti che influenzino il lungo termine».

Tra i «molti» lei include anche la politica?

Necessariamente. Pur riconoscendo l’importanza di una consapevolezza «dal basso» e di comportamenti individuali più corretti, sappiamo che questo genera cambiamenti lenti, e servono azioni decise e strategiche a livelli diversi. Quindi, questo dovrebbe essere accompagnato da esempi «attivi» di politica ambientale. Non chiediamo necessariamente di assumere posizioni rivoluzionarie: l’idea «chi inquina paga» è dell’economia neoclassica, quindi con opportune tassazioni potremmo ad esempio provare a ridurre il problema delle microplastiche di cui si parla in questi giorni. Eppure siamo in ritardo: abbiamo aspettato di vedere tratti importanti di mare contaminati dalle plastiche; abbiamo i dati, le fotografie, e procrastinare non ha senso. Credo che Paesi più ricchi, come il nostro, dovrebbero adottate legislazioni più incisive, anche per influenzare le economie emergenti, come Cina o India.

Con l’appello «La scienza al voto» (lascienzaalvoto.it) avete avanzato richieste ai partiti impegnati nelle politiche del 4 marzo. La risposta?

Se guardiamo ai programmi elettorali, vi si trova dentro qualcosa che ha a che fare con il climate change, più che in ogni altra campagna elettorale precedente. Si parla di decarbonizzazione, di adattamento ai cambiamenti climatici, e il punto di vista dei «negazionisti» è praticamente scomparso, anche perché ci si è resi conto che rinnovabili ed efficienza possono creare posti di lavoro. C’è però grande distanza tra livello di analisi, e la capacità di tradurre questi temi in elementi prioritari nell’azione governativa. L’appello ha ottenuto la firma di quasi tutte le forze politiche (tranne il M5S), e di fronte all’impasse attuale potrebbe anche diventare un elemento comune: la questione della transizione energetica potrebbe diventare elemento di raccordo. Nei programmi dei 5 Stelle e del Pd, ad esempio, c’è qualcosa di simile per quanto riguarda le azioni sull’efficienza energetica e contro il dissesto idrogeologico. Credo però che la classe politica non sia a conoscenza di quella che è la vera dimensione del problema del cambiamento climatico, e che affrontarlo può essere un’occasione anche per aumentare posti di lavoro e ridurre le diseguaglianze.

Dieci anni fa pubblicò per le Edizioni Ambiente il libro A qualcuno piace caldo. Errori e leggende sul clima che cambia. Nacque nel 2008 anche il sito climalteranti.it. Un bilancio?

Allora un articolo su due metteva in discussione il tema del cambiamento climatico. Oggi non è più così, per fortuna. Intanto, però, i dati del Cnr evidenziano nel nostro Paese un aumento medio delle temperature, rispetto al periodo di riferimento della fine del diciannovesimo secolo, di circa due gradi. Ed il segnale è chiarissimo in tutto il Mediterraneo, e non solo: nelle ultime settimane sono stati pubblicati altri articoli scientifici mostrano segni dell’indebolimento della «corrente del Golfo», che ha un impatto significativo sulla distribuzione del calore e sulla circolazione atmosferica. È un tema che il cinema ha toccato nel film «L’alba del giorno dopo», ma a differenza di quel copione, scritto violando una ventina di leggi della fisica e della oceanografia, l’impatto probabile non sarà una glaciazione ma un aumento del livello del mare negli Stati Uniti, e una maggiore incidenza delle ondate di calore estive verso l’Europa. E qui torno al punto di partenza della mia analisi: se manomettiamo la circolazione dalla corrente del Golfo, o i ghiacci del Pianeta, non potremmo tornare indietro nell’arco di qualche decennio, i tempi sono secoli e millenni.

17 APRILE, LA GIORNATA MONDIALE

DELLA LOTTA CONTADINA

di Gabriele Annichiarico

«Diritti. 21 anni di lotta contadina in difesa di terra e risorse naturali»

Il 17 aprile, quest’anno 21esimo anniversario della giornata mondiale della lotta contadina, è una chiamata internazionale in difesa delle risorse naturali minacciate dallo sfruttamento e dalla privatizzazione. Sono le derive del modello neo-liberista e gli accordi di libero scambio ad essere al centro della contestazione, quali strumenti responsabili della precarizzazione e dell’impoverimento dei piccoli produttori.

É il «25 aprile» della resistenza contadina, in ricordo delle vittime di una lotta politica che rivendica accessibilità alla terra e celebra una classe sociale (termine forse desueto, ma ancora politicamente e filosoficamente valido per questa categoria lavorativa) portatrice di valori quali la solidarietà (appunto, di classe), la difesa dei territori, la trasmissione di conoscenze e pratiche legate alla cura della terra, la promozione di pratiche di vita più virtuose ed in equilibrio con il nostro ecosistema, naturale e sociale.

Un movimento che è stato precursore delle contestazioni no-global prima e alter-mondialiste poi, poiché per primo ha colto le ragioni dell’opposizione al modello produttivo dell’industria agroalimentare globale.

Un movimento che più di altri ha saputo interpretare ed animare la contestazione internazionale agli accordi di libero scambio come il Ceta (fra Canada ed Unione europea), il Ttip (fra Stati uniti ed Unione europea) e l’Alena (fra Stati uniti, Canada e Messico), solo per citare i più celebri.

Una giornata per commemorare la strage del 17 aprile del 1996, quando 19 contadini venivano uccisi mentre occupavano delle terre incolte a Eldorado do Carajas, nello stato di Parà in Brasile, e quelle che si sono susseguite negli anni successivi.

Fra gli ultimi fatti di cronaca, l’uccisione di Marcio Matos (detto Marcinho), 33 anni, contadino e dirigente del movimento «Sem terra», freddato a colpi d’arma da fuoco mentre lavorava nel suo campo.

Una strage che non sembra avere fine, denuncia la Via campesina, realtà federatrice delle lotte contadine a livello mondiale. «A fronte di questa situazione, il movimento contadino promuove la dichiarazione delle Nazioni unite sui diritti dei contadini ed ogni altro lavoratore in zone rurale » ha dichiarato la Via campesina in un documento (Peasants fighting for justice, cases of violations of peasants’ human rights, Via campesina, 2017), censendo i casi di violenza e chiedendo un riconoscimento ufficiale « per assicurare al mondo contadino la protezione della vita e dei mezzi di sussistenza, accordando un diritto d’utilizzo e di gestione delle risorse naturali».

Una Opera, di dimensioni straordinariamente vaste, tra Egitto, Etiopia e Sudan, che modificherà delicati equilibri ambientali, nonché le condizioni di sopravvivenza di uomini e altri esseri. Ma il business è terribilmente appetitoso:3400 milioni di euro, impresa Salini-Impregilo

Le posizioni dell’Egitto e dell’Etiopia, appoggiata dal Sudan, sulla messa in funzione della Grande diga etiopica della rinascita (Gerd), sono ancora lontane. Anche l’ultimo incontro, avvenuto la settimana scorsa a Khartoum, si è concluso con un nulla di fatto. Lo ha dichiarato ufficialmente il ministro degli Esteri sudanese, Ibrahim Gandur, alla fine dell’incontro del comitato tripartito cui hanno partecipato i ministri degli Esteri, delle Risorse Idriche e dell’Irrigazione, oltre che i responsabili dei servizi di sicurezza e di intelligence dei tre paesi.

Gandur ha aggiunto che al prossimo incontro, di cui non ha precisato la data, parteciperanno solo i ministri incaricati dell’irrigazione, che dovranno sciogliere gli intricati nodi ancora sul tappeto in quel settore. Solo in seguito saranno raggiunti dagli altri componenti del comitato. Gandur ha insomma fatto sapere che è ancora non concordata la questione chiave: quanta acqua resterà disponibile per l’Egitto con l’entrata in funzione della diga.

L’Egitto, che dipende quasi totalmente dal Nilo per il suo sviluppo agricolo e industriale, oltre che per il consumo umano, vuole garanzie certe che non sarà intaccata la quantità di acqua che fluisce nel suo territorio annualmente, pari a circa 50 miliardi di metri cubi. Questo è, in estrema sintesi, il punto cruciale anche della Dichiarazione di principi, firmata da Egitto, Etiopia e Sudan nel marzo del 2015. I tre paesi si erano impegnati a raggiungere il consenso sulla valutazione dell’impatto ambientale della diga prima che fosse messa in funzione. Ma questo consenso è ancora ben lontano.

Pare che il problema più importante riguardi il tempo di riempimento del bacino, della capacità di 74 miliardi di metri cubi di acqua. L’Etiopia pensa ad un massimo di cinque anni, mentre l’Egitto chiede un periodo molto più lungo, per garantirsi un maggior flusso di acqua durante tutta quella fase del progetto.

Ma il governo di Addis Abeba non si ferma davanti agli ostacoli del negoziato. La Gerd, costruita sul Nilo Blu a pochi chilometri dal confine sudanese, è ormai vicina al traguardo. Già nello scorso agosto il 60% dei lavori previsti era stato completato, mentre i primi test per la produzione di energia elettrica sono programmati entro la fine di quest’anno, con l’entrata in funzione di 2 delle 16 turbine, che, a progetto completato, produrranno 6.000 megawatt di energia elettrica. Anche il riempimento dell’invaso è già iniziato.

Prezioso ecosistema a rischio

Perciò in Egitto si comincia a pensare ad un piano B, che permetta di differenziare l’approvvigionamento idrico, garantito ora quasi totalmente dal grande Nilo Blu. E così si ritorna a parlare del canale di Jonglei, che dovrebbe drenare l’acqua dispersa dal Nilo Bianco nel Sudd - una vastissima zona umida che occupa una buona parte del territorio delle regioni centro settentrionali dell’est del Sud Sudan, con una superfice stimata di 57 mila chilometri quadrati - riportandole nell’alveo del fiume. In questo modo il Nilo Bianco potrebbe garantire risorse idriche aggiuntive pari a circa 4,7 miliardi di metri cubi all’anno.

Si tratta di un vecchio progetto egiziano, risalente agli anni Settanta. La costruzione del canale iniziò nel 1978 e fu interrotta dallo scoppio della guerra civile, nel 1983, quando ormai erano stati scavati 240 chilometri, dei 360 previsti. Proprio la costruzione del canale fu una delle ragioni per cui le regioni meridionali del Sudan si ribellarono. Infatti nella palude del Sudd vivevano, e ancora vivono, milioni di capi di bestiame, la ricchezza delle tribù pastorali dei Dinka, dei Nuer e degli Shilluk. Sull’allevamento del bestiame è basata non solo l’economia, ma anche l’identità sociale e culturale stessa di questi gruppi etnici, che sono i tre maggiori del Sud Sudan.

Inoltre nel Sudd - che rappresenta uno dei più grandi ecosistemi di acqua dolce del mondo - hanno il loro habitat innumerevoli specie di insetti, uccelli, rettili e mammiferi selvatici. Per questo è considerato una riserva straordinaria della biodiversità del pianeta, e come altre zone umide, è protetto dalla convenzione di Ramsar fin dal 2006. Si può dunque facilmente immaginare cosa succederebbe se la zona venisse prosciugata, e presto desertificata, per convogliare a nord l’acqua necessaria alla sopravvivenza di milioni di persone, di capi di bestiame e di specie viventi. Al disastro ecologico immane si sommerebbe una conflittualità perenne per l’accesso ai pascoli e alle risorse idriche, ridotti drasticamente dal drenaggio del territorio.

Tuttavia, nel 2008, durante una visita al Cairo di Salva Kiir, il presidente del Sud Sudan allora vice presidente del Sudan, si è ricominciato a parlare del vecchio progetto in termini concreti: la ripresa degli scavi del canale dopo l’eventuale indipendenza del Sud.

In un’altra occasione l’Egitto suggerì anche di considerare l’acqua drenata dal canale come la quota parte delle acque del Nilo spettanti al nuovo paese. Il progetto si è di nuovo arenato con lo scoppio della guerra civile, nel dicembre del 2013, ma si può star certi che verrà rispolverato appena il Sud Sudan ridiventerà un paese stabile. E la pressione per la sua ripresa sarà proporzionale alla sete d’acqua che la grande diga etiopica avrà causato all’Egitto. Al Cairo le lobby che sostengono la necessità per il paese di differenziare l’approvvigionamento idrico utilizzando anche le acque del Nilo Bianco si stanno facendo sempre più forti ed influenti.

Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile

Il salto, 6 Aprile 2018. La Shell sapeva da parecchi anni dei pericoli dell'uso dei fossili sul surriscaldamento globale. Ma il gigante del petrolio continua a investire in combustibili fossili e minare qualsiasi azione alternativa. (i.b.)

Clima di preoccupazione. È evidente fin dal titolo del film che ha realizzato nel 1991 che il gigante petrolifero Shell fosse perfettamente al corrente del nesso tra l’uso delle fonti energetiche fossili, il surriscaldamento globale e le conseguenze che ne sarebbero derivate. A quasi trent’anni di distanza, a inizio 2017 quella pellicola salta fuori insieme a un documento – con tanto di conchiglia sulla copertina – classificato come “confidential” e intitolato “The greenhouse effect”. Li ha scovati il giornalista Jelmer Mommers dopo un anno di indagini per il giornale olandese The Correspondent e ci ha poi lavorato con il collega del Guardian Damian Carrington.

Ne emerge un quadro nel quale Shell aveva piena consapevolezza della velocità elevatissima con la quale l’aumento di temperatura del globo avanzava, una velocità troppo elevata “perché la vita vi si possa adeguare” senza gravi ripercussioni sugli ecosistemi.

L’inquinamento delle pianure costiere, le isole tropicali sommerse, disastri “naturali” e carestie. Perfino la domanda “chi si farà carico di questi rifugiati climatici?”. “I problemi e i dilemmi del cambiamento climatico riguardano tutti noi” recita il film, che nasceva per essere divulgato ma pare non sia stato proiettato per molti anni. Le affermazioni e le stime riportate nel film si sono realizzate con un buon margine di precisione, eppure Shell e le altre “Big oil” non hanno mai fatto retromarcia né nei loro business né nel loro pressing sui governi e sull’opinione pubblica per minimizzare o addirittura negare le responsabilità umane nel fenomeno del climate change. Come fa notare un ex revisore esterno di Shell a The Correspondent, ciò che colpisce è che intanto non sia accaduto nulla per far dubitare di quei dati e della loro veridicità. Anzi, la scienza ha continuato a trovare conferme, unitamente all’evidenza dell’aumento costante delle temperature medie e all’intensificarsi di fenomeni naturali “estremi”.

“Una forma moderna di crimine contro l’umanità” lo definisce un altro degli intervistati, aggiungendo che ora Shell si nasconde dietro gli investimenti sul gas (la fonte fossile con meno emissioni “climalteranti”), mentre in realtà l’estrazione delle fossili dovrebbe cessare del tutto. Peraltro, chiarisce Paul Spedding di Carbon Tracker, se il gas naturale costituisce la metà delle riserve di Shell, un 30% è composto da sabbie bituminose, che rappresentano la modalità estrattiva con il peggiore impatto sul riscaldamento del pianeta e hanno un peso enorme sull’impatto della produzione complessiva del colosso.

A suffragare la tesi della piena consapevolezza del gigante petrolifero circa i rischi del global warming e la sua correlazione con le fonti energetiche fossili, c’è anche un report aziendale riservato del 1986, nel quale si faceva riferimento al rischio di “mutamenti repentini e drammatici” dalle gravi conseguenze sociali. Eppure tre anni dopo nasceva la cosiddetta Global Climate Coalition, con la quale le maggiori compagnie petrolifere hanno fatto pressione per mettere in dubbio la scienza del clima e opporsi all’azione del governo Usa.

Che le lobby petrolifere continuino ancora a incidere sulle decisioni che riguardano gli incentivi alle fonti fossili e che mirano a frenare le rinnovabili non è una novità, ma l’inchiesta di The Correspondent conferma anche che l’investimento minimo di Shell nelle ecoenegie (1% del fatturato) rappresenta praticamente un’operazione di marketing se non di greenwashing, dal momento che la gran parte del business è totalmente incompatibile con gli obiettivi, stabiliti al vertice sul clima di Parigi nel dicembre 2015, di far rientrare entro i 2 gradi centigradi l’aumento medio della temperatura terreste rispetto ai livelli preindustriali.

Il report interno del 1986 chiariva bene che la soluzione al problema devono trovarla i governi con il contributo essenziale dell’industria energetica, che su temi come questi si gioca anche la reputazione. Così, la soluzione più facile è stata mettere quel film sotto chiave, negare l’evidenza e raccontare il contrario di ciò che si faceva e ancora si fa, spesso proprio con il sostegno e la complicità dei governi.

A un anno di distanza, e nonostante la manifestazione della disponibilità a rispettare i limiti imposti dagli accordi di Parigi, gli obiettivi prioritari di Shell sono pressoché invariati: nei paesi Bassi, denuncia ad esempio Friend of the Earth, il 95% degli investimenti è ancora incentrato su petrolio e gas.

Intanto si fa sempre più pressante la richiesta di allineare il proprio business ai livelli di emissione prescritti dagli accordi sul clima di Parigi. E parallelamente aumentano le minacce di azioni legali. Friends of the Eart ha già portato una volta Shell davanti a una corte, ma queata volta l’azione giuriduca annunciata dagli ambientalisti olandesi sarebbe il primo caso di una causa che non chiede di pagare i danni ma di modificare le scelte strategiche di un’azienda.

Non è un caso che la minaccia di un’azione legale contro un colosso delle fossili arrivi proprio dall’Olanda. Proprio una corte dell’Aja, infatti, nel 2015 aveva ordinato al governo olandese di aumentare gli obiettivi di contenimento delle emissioni climalteranti almeno del 25% entro cinque anni, contro il 14-17% fissato dall’esecutivo. La battaglia non è stata facile neanche su questo fronte, tanto che il governo ha proposto appello contro la decisione, ma davanti a questa “sfida sociale complessa che dovrebbe essere affrontata attraverso una sana politica governativa e cambiamenti culturali”, come spiegano da Shell per ridimensionare gli impegni assunti e scongiurare il ricorso alle vie legali, anche la strada di consolidare una giurisprudenza che riaffermi la giustizia climatica assume un ruolo centrale.

Il video "Climate of Concern" è visibile sul sito de Correspondent.

Avvenire, 28 marzo 2018. Nuove conferme del profondo degrado del pianeta Terra. Un recente studio dell'Onu ribadisce la gravità della situazione, ma nessun governo riesce ad arrestare lo "sviluppo" saccheggiatore edenergivoro che ci conduce al disastro

«Gli scienziati incaricati dall'Onu di studiare l'impatto dell'azione umana sugli ecosistemi producono uno studio allarmante. "Rischiamo la sesta estinzione di massa delle specie“»

Il primo rapporto mondiale sul degrado del suolo ha prodotto risultati allarmanti. In molte aree del pianeta la situazione dei terreni ha raggiunto livelli «critici», la rapida espansione di terre agricoli e pascoli gestiti in maniera non sostenibile sono il problema principale e stanno provocando significative perdite di biodiversità e di “servizi ecosistemici”, cioè dei benefici che la varietà dell’ecosistema offre agli esseri umani.

«Con un impatto negativo sul benessere di almeno 3,2 miliardi di persone, il degrado del suolo sulla superficie terrestre a causa delle attività umane sta spingendo il pianeta verso la sesta estinzione di massa delle specie» ha avvertito il sudafricano Robert Scholes, scienziato dell’ecologia dei sistemi che ha coordinato lo studio assieme all’italiano Luca Montanarella, ingegnere agronomo dal 2003 alla guida del centro di ricerca della Commissione europea sui dati del suolo.

Il report è il primo di questo genere realizzato dall’Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” avviata nel 2012 dall’Unep, il programma delle nazioni unite per l’ambiente. L’Ipbes è stata creata per condurre un lavoro di ricerca internazionale, autorevole e indipendente sugli effetti che l’attività umana ha sugli ecosistemi sul modello di quanto il più famoso Ipcc ha fatto per il clima.

Alla realizzazione di questo studio, prodotto dopo tre anni di lavoro, hanno partecipato più di cento esperti da quarantacinque nazioni, sulla base di oltre tremila ricerche scientifiche pubblicate. Il risultato è stato rivisto da oltre duecento studiosi indipendenti, inclusi funzionari governativi, e quindi approvato, lunedì scorso, durante la sesta sessione plenaria dell’Ipbes, a Medellìn, in Colombia. Ieri ne è stata pubblicata un’anticipazione, presto arriverà il documento completo.

Il degrado del suolo si manifesta in modi diversi: l’abbandono di terreni, il declino della popolazione e delle specie selvatiche, la deforestazione, la perdita e il peggioramento della salubrità del terreno, dei pascoli e dell’acqua. Dal 2014 sono stati convertiti in terre agricole oltre 1,5 miliardi di ettari di ecosistemi naturali. Solo il 25% della superficie terrestre ha evitato di essere significativamente modificato dall’attività umana, quota che entro il 2050 si ridurrà al solo 10%.

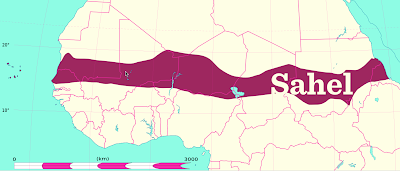

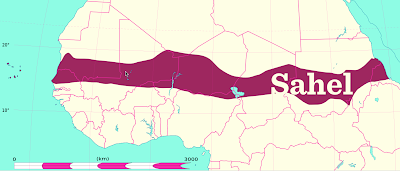

Nelle proiezioni al 2050, gli studiosi prevedono 4 miliardi di persone costrette a vivere in terre arride tra i 50 e i 700 milioni di esseri umani che non avranno alternativa a migrare. Il calo della resa dei terreni provocherà anche tensioni sociali. «Soprattutto nelle terre aride, dove anni di piovosità estremamente bassa sono stati associati a un aumento del 45% dei conflitti violenti» nota Scholes. Montanarella aggiunge che le aree più a rischio di un peggioramento del degrado del suolo sono l’America centrale e il Sudamerica, l’Agrica sub-Sahariana e e l’Asia.