«Un operaio secondo l’accusa, apparterrebbe a una categoria servile che non può permettersi satira, dissenso, sberleffo, critica, ironia, insomma una parola contraria a causa del contratto di lavoro». Il manifesto, 21 agosto 2016 (c.m.c.)

Cinque operai della Fiat di Pomigliano D’Arco hanno rappresentato, fuori dalla fabbrica e dall’orario di lavoro, la pantomima del suicidio dell’amministratore delegato dell’azienda, tale Marchionne, nome che di per sé suona parodia di quello dei tre re Magi del presepe: Gasparre, Melchiorre, Baldassarre e appunto Marchionne. La pantomima aveva un argomento serio: il suicidio di tre operai della fabbrica. La direzione li ha licenziati. Il Tribunale di Nola ha confermato il provvedimento.

Il 20 settembre la Corte di Appello di Napoli pronuncerà sentenza definitiva. La pretesa dell’accusa è che gli operai sono legati da obbligo di fedeltà all’azienda. Da scrittore mi considero in obbligo di fedeltà al vocabolario italiano. Da cittadino mi considero in obbligo di fedeltà alla Costituzione del mio paese.

Un operaio, invece, secondo l’accusa, apparterrebbe a una categoria servile che non può permettersi satira, dissenso, sberleffo, critica, ironia, insomma una parola contraria a causa del contratto di lavoro. La pantomima del suicidio del quarto re Magio si configura dunque come atto di lesa maestà.

Si tratta di una causa civile. L’azienda non ha avanzato alcuna azione penale. Non è stato commesso, neanche per ipotesi, un qualunque reato. Contro i cinque operai esiste solo il presunto obbligo di fedeltà. «Usi a obbedir tacendo e tacendo morir»: diceva il motto dei carabinieri. Ma i cinque operai non appartengono all’Arma, non si sono arruolati.

Vendono per contratto la loro forza lavoro in cambio di salario. Allora serve una sentenza che smilitarizzi la prestazione di lavoro e restituisca ai cinque, e a tutti gli operai, il rango di liberi cittadini della Repubblica italiana.

Un'analisi magistrale della drammatica regressione del lavoro che caratterizza la fase attuale del sistema capitalistico. E' forse questa trasformazione del lavoro uno degli elementi che ostacolano l'emergere di un'alternativa di "sinistra".

Un'analisi magistrale della drammatica regressione del lavoro che caratterizza la fase attuale del sistema capitalistico. E' forse questa trasformazione del lavoro uno degli elementi che ostacolano l'emergere di un'alternativa di "sinistra".

Il manifesto, 19 agosto 2016

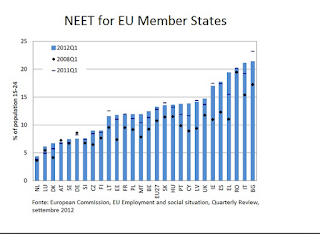

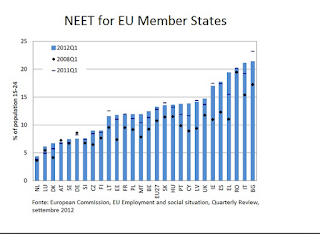

Ciclicamente l’Istat ci aggiorna dei progressi o regressi registrati nel campo dell’occupazione e si scatena la solita bagarre tra i sostenitori e detrattori del governo Renzi e della sua creatura più famosa: il jobs act. Ma, quello che i dati quantitativi non ci dicono è come sia cambiata e sta cambiando la qualità dei lavori con cui devono confrontarsi le nuove generazioni. Soprattutto non ci dicono come sono cambiate le relazioni tra imprenditori e i lavoratori, ovvero come sono cambiate le relazioni nel mondo del lavoro (i rapporti sociali di produzione per dirla con Marx).

Percorrendo, a volo d’uccello (rapace) la tradizionale visione “progressista” della storia umana, si può dire che il lavoro sia passato da una condizione di schiavitù”- età romana e grandi imperi- ad una condizione di servitù” – durante il Medio Evo – a quella dell’operaio moderno della catena di montaggio, per finire oggi in una condizione sociale in cui predominano i “lavoretti” nel settore dei servizi.

La storia invece ci dimostra che sopravvivono formazioni sociali del passato che convivono, come sosteneva Nicos Poulantzas, il geniale filosofo marxista precocemente scomparso, con altre formazioni sociali che appartengono alla modernità.

In altri termini: la storia non cammina lungo una linea retta, verso una progressiva liberazione dell’uomo, come voleva l’ottimismo messianico dell’800, ma avanza ed arretra, si sposta di lato come le correnti dello Stretto di Messina, potenti ed imprevedibili. Un buon esempio è costituito dalle dinamiche che hanno interessato il “lavoro servile” negli ultimi due secoli.

Per la verità il “lavoro servile” non è mai scomparso dopo la rivoluzione industriale e l’avvento della borghesia al potere, ma è convissuto con l’instaurarsi, soprattutto nel settore manifatturiero, di rapporti di lavoro di matrice capitalistica.

Come scriveva un grande osservatore ed analista del mercato del lavoro negli Usa: «Nei primi tempi del capitalismo, la moltitudine dei servitori personali era sia un’eredità dei rapporti feudali e semifeudali sotto forma di una vasta occupazione offerta dall’aristocrazia terriera, sia un riflesso delle ricchezze create dalla rivoluzione industriale nella forma di analoga occupazione…. Negli Stati uniti, secondo il primo censimento sulle occupazioni svoltosi nel 1820, l’occupazione nei servizi domestici e personali rappresentava i tre quarti di quella complessiva esistente nell’ industria manifatturiera, mineraria, della pesca e del legname; ancora nel 1870 tali occupazioni non erano di molto inferiori alla metà di quelle che si registravano in questi settori non agricoli» (Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital, N. Y. 1974)

Questa incredibile presenza quantitativa di domestici, sguatteri, servi a vario titolo era stata notata e criticata prima da Smith, come lavoro improduttivo e spreco di forza-lavoro, e poi da Marx che ne sottolineò il carattere complementare rispetto ai bisogni della borghesia: «Secondo l’ultima relazione sulle fabbriche (1861) il numero complessivo delle persone impiegate nelle fabbriche vere e proprie del Regno Unito (compreso il personale direttivo), ammontava a sole 775.534 unità, mentre il numero delle domestiche, nella sola Inghilterra, ammontava a 1 milione.

Quante è bella questa organizzazione , che fa sudare per dodici ore un’operaia nella fabbrica, affinché il padrone della fabbrica, con una parte del lavoro non pagato di questa ragazza, possa assumere al proprio servizio personale sua sorella come serva, suo fratello come cameriere, e suo cugino come soldato, o come poliziotto. (K. Marx, Teorie sul plusvalore, Editori Riuniti, p. 334).

Marx nel Capitale fa una disamina articolata della composizione dell’occupazione nell’Inghilterra e Galles nel 1861, pari a circa 8 milioni di unità su circa 20 milioni di abitanti. Val la pena di rivedere questi dati: gli operai nelle manifatture del tessile abbigliamento, calzature erano 642mila, nelle miniere erano 565mila, nella industria metallurgica erano 396mila e quella che Marx chiama «Classe dei servitori» era composta da 1.208.648 unità.

A circa ottant’anni dall’inizio della rivoluzione industriale nel Regno Unito, il numero dei “servi” , vale a dire dei domestici che lavorano nelle case dei “signori” era superiore a quello degli addetti dell’industria manifatturiera. Se poi aggiungiamo i “servi-pastori” o serve presso le fattorie, si arriva intorno ad 1,7 milioni di addetti, superiore a tutti i lavoratori dell’industria manifatturiera ed estrattiva.

Va precisato subito che per “lavoro servile” non si intende un particolare tipo di lavoro, ma la relazione che si crea tra datore di lavoro e lavoratore. Così, ad esempio, i servizi domestici di pulizia possono essere svolti in una relazione personalizzata tra padrone di casa e cameriere/a in cui conta molto la qualità del rapporto che si instaura,la capacità del “servo” di ingraziarsi il padrone, oppure da una ditta di pulizie che manda delle persone a svolgere questa mansione senza che tra essi ed il padrone di casa ci sia una relazione.

Ora, come sappiamo, nello sviluppo del capitalismo l’occupazione nel settore industriale cresce fino ad un certo punto, che varia da paese e paese, e poi comincia a declinare a favore dell’occupazione nei servizi, secondo la nota legge di Colin Clark. Ma, questo non significa che nei servizi non si instaurino rapporti di tipo capitalistico. Anzi.

L’enorme espansione della Grande Distribuzione ha ridotto fortemente il ruolo del piccolo commercio dove persistevano rapporti tradizionali “servo-padrone”, così come la nascita di grandi agenzie nel settore della sicurezza e della pulizia ha eliminato una parte di lavoratori in proprio o di rapporti di servitù che esistevano precedentemente.

Di contro, la dissoluzione dei legami familiari, dei legami di comunità, ha fatto nascere nuovi bisogni che spesso vengono soddisfatti ricorrendo a rapporti di lavoro semi-servile se non del tutto “servile”. Ci riferiamo al lavoro di badante, baby sitter, dog sitter, accompagnatore, ecc…..

In altri termini, mentre da una parte il modo di produzione capitalistico distruggendo la piccola impresa artigianale o commerciale elimina i rapporti semifeudali che persistevano, dall’altra parte i nuovi bisogni sociali legati alla dissoluzione dei legami sociali fa riemergere rapporti di lavoro di tipo servile.

In Italia abbiamo circa 1,2 milioni di badanti, 500 mila tra baby sytter e figure assimilabili, poco meno di 1 milione di domestici e circa 450mila camerieri “registrati” e 102 mila baristi, ed altrettanti in “nero”. E qui ci fermiamo. Quello che conta è la relazione tra datore di lavoro e dipendente. Così ci sono camerieri di grandi catene alberghiere che godono di un contratto di lavoro nazionale, che hanno un classico rapporto di lavoro capitalistico, e ci sono camerieri che lavorano in piccoli bar di periferia, in nero, con un rapporto “servile” col proprio padroncino.

Quello che può sembrare incredibile è che anche in un settore moderno come i call center, che hanno tutte le caratteristiche della fabbrica fordista- per ritmi e divisione del lavoro, alienazione, ecc – si vanno instaurando rapporti di lavoro “servile” tra i giovani lavoratori e il team-leader, che diventa una figura sociale simile ad un “caporale” nel mondo bracciantile.

E’ quanto emerge da una ricerca sul campo su alcuni call center in Calabria e Sicilia, regioni dove lavorano nei call center circa il 20% degli 80.000 addetti in Italia. Ed è a nostro avviso una tendenza di fondo delle politiche del lavoro in Italia come nel resto d’Europa: ritornare a rapporti di lavoro individuali, personalizzati, che servono non solo a dividere e mettere in concorrenza i lavoratori fra di loro (nei call center, per esempio è spietata la concorrenza tra questi lavoratori precari e super sfruttati), ma a creare quello che Adam Smith riteneva un rapporto iniquo, perché asimmetrico in termini di rapporti di forza : «I padroni sono sempre e ovunque in una specie di tacita ma non per questo meno costante e uniforme coalizione volta a impedire il rialzo dei salari al di sopra del loro livello attuale. (…) entrano poi spesso in coalizioni particolari volte ad abbassare ulteriormente il livello dei salari». (Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle Nazioni, ISEDI, p. 67) .

Il riemergere alla grande del rapporto di lavoro “servile”, non di rado anche semischiavistico (come ad es. nella piana di Gioia Tauro-Rosarno), taglie le gambe ai sindacati ed alle altre forme di aggregazione dei lavoratori e si traduce nella sfera politica nella ricerca di un padronage che possa migliorare la propria condizione, a livello locale, o di un salvatore della patria, a livello nazionale. Pertanto, non facciamoci impressionare solo dai dati quantitativi della disoccupazione/inoccupazione, è alla qualità del lavoro ed ai rapporti di lavoro, ai diritti dei lavoratori che dobbiamo guardare con più attenzione ed agire di conseguenza.

«Il segretario generale della Fiom-Cgil "Voterò No al referendum costituzionale in autunno. Prima ancora che su Renzi è un giudizio su una riforma sbagliata».

«Il segretario generale della Fiom-Cgil "Voterò No al referendum costituzionale in autunno. Prima ancora che su Renzi è un giudizio su una riforma sbagliata».

Il manifesto, 14 agosto 2016 (c.m.c.)

A giugno la crescita è stata azzerata. Invece dell’1,2% annunciato dal governo, nel 2016 il Pil sarà dimezzato: +0,6%. La seconda metà dell’anno rischia di essere negativa per l’economia italiana.

Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, Renzi si sta giocando sulla crisi economica l’esito del referendum costituzionale previsto in autunno?

È necessario votare No al referendum innanzitutto per il contenuto delle modifiche fatte alla Costituzione. Non sono solo un pasticcio, ma sono proprio sbagliate. Sono ispirate dalla stessa logica seguita dai governi che hanno stravolto le pensioni, hanno votato il pareggio di bilancio nella Costituzione e hanno cancellato l’articolo 18 e liberalizzato i licenziamenti. Chi ha proposto questa riforma risponde all’idea che il governo non venga più eletto dal Parlamento, non risponda più ai cittadini.

C’è l’idea di una presidenza del Consiglio che risponde ai soci di un’azienda e si comporta come un amministratore delegato. Non si può prendere in giro gli italiani: se Renzi voleva cancellare il Senato, avrebbe dovuto farlo sul serio. Se voleva ridurre i costi della politica bastava ridurre il numero dei parlamentari e il loro stipendio. Queste cose non ci sono in una riforma che riduce solo gli spazi della democrazia che è invece proprio quello che bisogna ricostruire in Italia. Una vittoria del No è la condizione per riaprire un ragionamento anche sul lavoro, i diritti e lo sviluppo. Dal mio punto di vista significa collegarlo in maniera esplicita al referendum sul Jobs Act promosso dalla Cgil per la prossima primavera contro i voucher, sugli appalti, per estendere le tutele e i diritti contro i licenziamenti.

Con una crescita dimezzata sarà difficile per Renzi mantenere tutte le promesse. I dati sulla produzione industriale e la deflazione, le analisi comparate tra l’occupazione prodotta dal Jobs Act e gli altri paesi europei mostrano tutto tranne che i successi vantati dal governo. Basterà ottenere un’altra quota di flessibilità di bilancio per nascondere tutto questo?

Anziché battersi come sembra fare il governo per ottenere qualche altra flessibilità in Europa, bisogna riscrivere tutti i trattati europei. Se l’Italia volesse fare le cose seriamente, dovrebbe eliminare il pareggio di bilancio introdotto sotto la dettatura della Commissione Europea. Questo è l’unico modo per reagire alla crisi e non cambiare la Costituzione come vuole fare Renzi. Bisogna cambiare la funzione della Bce che non può essere solo quella di contenere i prezzi o gestire l’inflazione, ma di far crescere l’occupazione, favorire investimenti pubblici e privati e far crescere l’occupazione.

Senza di questo vedo difficile la possibilità di una ripresa. O il tema della piena occupazione diventa centrale fuori dai parametri dell’austerità, oppure saranno sempre l’Fmi o la Bce a dettare le condizioni. E si continuerà ad affrontare i problemi tagliando lo stato sociale, licenziando e liberalizzando il mercato. Oggi siamo di fronte ai disastri di questa politica. Per questo credo che si debba aprire una battaglia sindacale e politica di riscrittura dei trattati e per ricostruire un’Europa vera che oggi non c’è.

Il ministro dell’Economia Padoan sostiene che i conti siano sotto controllo e addebita la responsabilità della crisi a fattori indipendenti dalla sua politica economica: Brexit, migranti, terrorismo. La convince?

No, assolutamente. I conti non tornano e le responsabilità non sono di altri. Restare dentro i meccanismi europei vigenti è un grave errore economico e politico. Il governo continua a illudersi che le bugie raccontate in questi due anni e mezzo nasconderanno la realtà sotto gli occhi di tutti: il trasferimento della ricchezza dai redditi al capitale continua come nell’ultima generazione: sono 8 o 9 punti di Pil. Il capitale non ha reinvestito questi soldi nell’industria ma in operazioni finanziarie e immobiliari.

I profitti sono andati agli azionisti, non all’innovazione e tanto meno al welfare per contrastare le disuguaglianze sociali. Non c’è bisogno dell’Istat per dimostrare che tra gli italiani è aumentata la sfiducia verso la politica. Le elezioni amministrative di giugno hanno chiarito la distanza esistente tra il governo e la maggioranza del paese. È sotto gli occhi di tutti.

Il 2016 è anche l’anno in cui la povertà è tornata a crescere in maniera sensibile. Il governo punta sul Ddl povertà e su una misura di reddito di ultima istanza per famiglie numerose povere. La ritiene una misura adeguata all’emergenza sociale in cui viviamo?

Come Fiom sosteniamo da tempo la battaglia di Libera di Don Ciotti per il reddito di dignità. Continuo a pensare che in questo paese sia venuto il momento di una riforma fiscale e lotta all’evasione fiscale necessarie per introdurre un reddito minimo che permetta alle persone di non essere ricattabili quando non hanno un lavoro o un reddito tale da non permettergli di vivere. La lotta contro la povertà riguarda anche chi lavora: i working poors. È necessario che la politica agisca su più fronti, a cominciare da quello della cancellazione delle forme obbrobriose di lavoro povero come i voucher.

Il primo punto da affermare è che chiunque lavori possiede diritti che non possono essere messi in competizione con quelli degli altri e devono essere garantiti tutti nello stesso modo. In questa politica rientra il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. Se il governo vuole fare una cosa utile approvi una norma per detassare, non solo a livello aziendale, gli eventuali interventi che estendono forme di sostegno al reddito ai contratti di lavoro. Per questo è importante fare in modo che i contratti nazionali di lavoro abbiano validità erga omnes e impedire alle imprese di non applicarli. In Italia serve la certezza del diritto.

Sembra che la svolta negativa del Pil imporrà al governo uno stop sulle risorse che dovrebbe stanziare nella legge di stabilità su contratti e pensioni. Davanti a un blocco cosa farete?

Quando si parla di risorse bisogna ricordare alcune cose. Quanti sono i miliardi dati a pioggia alle imprese in questi anni? La riduzione dell’Irap, gli sgravi contributivi sulle assunzioni del Jobs Act senza articolo 18. Stiamo parlando di decine di miliardi. Chi dice che non ci sono soldi non dice il vero. Sono scelte sociali molto precise. Senza contare che si discute di ridurre la tassazione sui profitti.

Se si vuole cambiare strada e ricostruire una giustizia sociale bisogna ripartire dal rapporto tra occupazione e consumi e da questo affrontare tutti gli altri problemi. Il rinnovo del contratto nazionale riguarda tutti i lavoratori italiani, non solo i diretti interessati. Le risorse vanno trovate e bisogna pensare a un sistema che tuteli veramente il potere d’acquisto. Se si vogliono rilanciare gli investimenti bisogna avere un’idea sulle politiche industriali e farle. E comunque la detassazione degli utili la farei alle imprese che investono nel nostro paese e non ricorrerei più alle politiche dei fondi a pioggia.

Sul contratto dei metalmeccanici Federmeccanica sostiene che la disponibilità a firmarlo c’è ma continua a puntare sul collegamento trra salario e produttività, welfare aziendale e formazione. Avete già manifestato contro questa impostazione. Cosa farete a settembre?

Federmeccanica è di fatto ferma alla proposta che ha avanzato un anno fa. Abbiamo già fatto 20 ore di sciopero in maniera unitaria. È necessario che cambi la posizione e si renda conto che in Italia non è possibile sostituire il contratto nazionale e sostituirlo con quello aziendale.

I due livelli sono autonomi e il contratto nazionale deve essere in grado di rappresentare i lavoratori anche sul salario. È molto importante che la loro disponibilità sia esplicitata a settembre. In caso contrario discuteremo su altre forme di mobilitazione. È utile per le imprese andare al rinnovo del contratto sperimentando anche elementi innovativi come innovazione e Welfare, ma è importante stabilire che i contratti nazionali abbiano una loro validità se approvati dalla maggioranza dei lavoratori. In questa fase difficile potrebbe essere l’occasione di superare gli accordi separati.

Con la segretaria della Cgil Susanna Camusso lei ha respinto con forza la proposta del mutuo pensionistico. L’anticipo pensionistico Ape. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini sostiene che i disoccupati o i lavoratori poveri che possono andare in prepensionamento saranno sollevati dal mutuo. A quanto pare gli altri no. Che ne pensa?

Quello che vuole fare il governo con l’Ape è comunque inaccettabile. Questa idea una persona possa andare in pensione facendo un debito è una follia. La crisi ci ha fatto pagare ampiamente le politiche dell’indebitamento. È un insulto alle persone oneste che per una vita hanno pagato i contributi. Se il governo mantiene posizioni di questa natura c’è bisogno di pensare a forme di mobilitazione. Al sindacato è imputato di non avere mosso un dito quando il governo Monti varò la riforma Fornero. Quella ferita sulle pensioni è ancora aperta.

Landini, la domanda è d’obbligo. L’onorevole Sannicandro di Sel ha sostenuto in un dibattito parlamentare sul taglio degli stipendi dei parlamentari che «i parlamentari non sono lavoratori subordinati dell’ultima categoria dei metalmeccanici». Sannicandro si è scusato. La frase ha fatto molto discutere a sinistra. Secondo lei rivela la separazione tra la sinistra e quella che era la sua classe di riferimento?

È assolutamente vero che i parlamentari non sono metalmeccanici e si vede in modo molto chiaro. Ci sarebbe bisogno di molti più metalmeccanici in parlamento e forse le cose andrebbero molto meglio. Si può proprio dire che le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare sono la maggioranza e, in questo momento, i loro bisogni e visioni non sono rappresentate adeguatamente nelle camere e nel governo. Mi sembra questo il vero problema che riguarda i giovani, i precari, i lavoratori subordinati, tutte le persone che hanno bisogno di lavorare.

Due momenti della stessa storia. Protagonisti: pomodori, rifugiati e altri sfruttati, padroni e padroncini. Luogo: la ridente Puglia, Articoli di Chiara Spagnoli)

Due momenti della stessa storia. Protagonisti: pomodori, rifugiati e altri sfruttati, padroni e padroncini. Luogo: la ridente Puglia, Articoli di Chiara Spagnoli)

la Repubblica online) e Alessandra Magnaro (Comune.info), 27 luglio 2016

Repubblica online

CAPORALATO,

NEL GHETTO SALENTINO DI NARDÒ

di Chiara Spagnoli

«Tutto è organizzato. Anche le sale tv sotto le tende, dove risuona il telegiornale di Al Jazeera, il barbiere, il meccanico, la sera tre o quattro disco-pub e le case delle prostitute, una quindicina di nigeriane»

LECCE - Il caporalato ai tempi di Internet vive grazie a Telegram e Whatsapp: messaggi in arabo, inglese e francese per convocare i braccianti al lavoro e concordare le paghe, perfino le foto dei capisquadra per dimostrare chi ha lavorato e quanto. Evolve la complessa organizzazione para-criminale che gestisce il lavoro nelle campagne del Salento. E nel ghetto di Nardò i migranti non staccano gli occhi dai telefonini. Entrare in quella terra di mezzo in contrada Arene-Serrazze è impresa ardua. Difficile portare in mano videocamere e macchine fotografiche, pure il telefono cellulare è meglio metterlo via. Perché i ragazzi del ghetto - almeno duecento, di una decina di nazionalità - dopo essere stati esibiti per anni sui media, guardano tutti con sospetto.

La rivolta della masseria Boncuri del 2011 ormai è un ricordo e l'obiettivo primario di ognuno è solo lavorare qualche ora al giorno e tornare al campo con pochi euro in tasca. I più fortunati racimolano 30 euro a giornata, qualcuno molto meno, considerato che la raccolta del pomodoro viene pagata circa 3,5 euro a cassone (ciascuno da 350 chilogrammi) e le angurie 5 euro all'ora. Contratti non ne ha firmati nessuno. O almeno così raccontano i lavoratori, mostrando fogli che indicano una fantomatica 'disponibilità al lavoro' acquisita dalle aziende. Con la mediazione rigorosa dei caporali, che sono stati i primi ad arrivare in Salento e ora gestiscono il lavoro con il telefonino, affidando ai capisquadra le verifiche nei campi e anche il trasporto delle persone.

Dal ghetto si parte alle 5,30-6, intorno alle 12,30 molti furgoni sono di ritorno perché alcune aziende rispettano l'ordinanza del sindaco, Pippi Mellone, che ha inibito il lavoro dalle 12 alle 16. I 15 proprietari delle ditte più grosse hanno fatto ricorso al prefetto e al Tar, ma per il primo cittadino indietro non si torna. Lui la patata bollente dei braccianti l'ha ereditata a stagione iniziata: in un'area comunale accanto alle casupole sono state sistemate 22 tende (20 del ministero dell'Interno e due del Comune), container con bagni e docce inviati dalla Regione e da Coldiretti, aperto un presidio sanitario e avviati corsi sulla sicurezza sul lavoro.

Nel campo, però, trovano posto 132 persone a fronte di almeno 400 che orbitano nell'hinterland neretino e da quest'anno si spingono a lavorare fino al Brindisino, a Ginosa, al Metapontino. Per gli altri resta il ghetto, proprietà comunale in cui neppure gli addetti alla raccolta della spazzatura vogliono mettere piede, limitandosi a svuotare i tre bidoni vicino al cancello. Dentro, per forza di cose, i rifiuti sono ovunque, i servizi igienici non esistono e un odore nauseabondo ammorba l'aria. Nelle casupole costruite con materiale di risulta si cerca di mantenere una parvenza di dignità, ma non è facile quando il pavimento è la terra rossa e abiti e suppellettili vedono l'acqua di radi. I gruppi sono divisi per etnie e poi anche per tribù - spiega Angelo Cleopazzo di Diritti a Sud - ognuno con un capo che mantiene l'ordine e stempera i conflitti.

A pochi metri dall'ingresso il primo bar, con tre uomini intenti a preparare il pranzo per chi torna dal lavoro: "Oggi fave, pomodoro, uova e cipolla", spiega un ragazzone che poi insiste per offrire il caffè. Più avanti si cambia Paese d'origine e quindi menù: "Oggi uova e carne, assaggia questo frullato, lo faccio io tutti i giorni". Il sapore è buono, il bicchiere grande costa un euro, 2 il panino, 50 centesimi il caffè. Tutto è organizzato. Anche le sale tv sotto le tende, dove risuona il telegiornale di Al Jazeera, il barbiere, il meccanico, la sera tre o quattro disco-pub e le case delle prostitute, una quindicina di nigeriane portate dalle matrone e gestite da protettori. Perché se pure nel ghetto di Nardò lo Stato non vuole entrare, dentro ci sono comunque persone. Che hanno rinunciato ai diritti di lavoratori, ma non alla loro umanità.

Comune.infoPOMODORI SFRUTTA ZERO

di Alessandra Magnaro

«Una storia di ribellione imprevista che nelle campagne pugliesi ha messo insieme migranti e non per raccogliere, trasformare e distribuire salse rompendo con le logiche di sfruttamento dei caporali e della Grande Distribuzione»

Questa è la storia di un pomodoro, ma potrebbe essere anche un’anguria di quelle belle rosse, come pure si trovano da queste parti, magari ‘baby’ senza semi che sono di gran moda. Un pomodoro piccolo, rotondo, che in Puglia e in tutto il meridione è un oro rosso che arriva in tavola o viene lavorato, messo in scatole di latta o vasi di vetro, a pezzi o passato, buono per tutte le stagioni.

Il pomodoro di cui vogliamo raccontare la storia non è come gli altri, è sfuggito al ‘cartello’, si proprio come quelli famigerati della coca colombiana, dei non più di 7-8 latifondisti che nelle terre ricche di queste parti coltivano piantagioni che non vedi l’orizzonte per quanto sono immense e fanno il bello e il cattivo tempo con la complicità di molti anche nell’anno 2016 proprio come secoli fa. È un pomodoro buono e etico, chi l’ha staccato dalla sua piantina ha avuto il dovuto, il sugo che ci si fa, è chiaro sarà suggestione, sembra persino più buono. È un pomodoro senza sopraffazioni, è una salsa Sfrutta Zero.

Fa caldo da queste parti, quando ti vengono a prendere sul camion è mattina presto e già quasi non si respira. Piegati sul campo, su quelle piantine verdi con i frutti rossi così belle da vedere, ore e ore fino a sera che si riparte. 3 euro e mezzo per ogni cassone da 3 quintali, alla fine delle dodici ore, a volte anche sedici, una trentina di euro per la giornata si riescono a tirare su, tolto il pranzo, l’alloggio e altri ‘pedaggi’, se va bene sono 25 euro, neppure due euro l’ora, ma il conto preciso nessuno lo vuole fare mai.

Il caporale non fa quasi differenza, se non per tipi di coltivazione chissà perché poi, preferisce gli stranieri certo ma a trattare da animali pure gli italiani non si tira indietro basta che lavorino a testa bassa, pazienza se non respirano pure loro, come la povera Paola Clemente, anni 49, italiana, bracciante agricola morta di afa sotto il sole a picco il 13 luglio 2015 mentre lavorava all’acinellatura dell’uva nelle campagne di Andria. Un anno dopo leggere quella storia ci fa piangere ancora forse perché ci illudiamo che lo sfruttamento – contributi e fatture per un certo numero di giorni, nella realtà molti di più – questo così bestiale sotto il sole di 42 gradi che non lascia scampo, a noi italiani non ci riguardi più.

Ci riguarda eccome ma a sera gli italiani tornano nelle loro case, nei loro paesi bianchi di calce. Gli stranieri invece diventano invisibili, inghiottiti dai ghetti, senza servizi igienici, senza acqua, in baracche costruite con pezzi di legno e di discarica, riciclo più che creativo di sopravvivenza. Oppure dormono buttati a terra con la chioma dell’ulivo a separarli dal cielo.

Angelo, uno dei ragazzi dell’associazione Diritti a Sud che ci accompagna in questo viaggio tra angurie e pomodori, ci racconta che nel 2012 ben 750 migranti dormivano sotto gli ulivi prima che proprio di fronte alla contrada Arene Serrazze, ai margini di Nardò, Salento, venisse su quello che tutti in paese chiamano ‘il ghetto’. Prima andavano alla masseria Boncuri, c’era un presidio medico e qualche servizio, ne poteva contenere una cinquantina, erano arrivati a superare i 500, troppi, specie se poi si mettono in testa di scioperare come accadde nel 2011, un caso storico in Italia, protesta dei migranti contro i caporali. La masseria infatti l’anno dopo, sarà per il sovraffollamento o altro, chiude i battenti e i migranti dormono a terra.

Adesso hanno una zona, baracche in fila, divise per etnie, autogerarchizzate pure quelle. Entriamo dentro, con i ragazzi dell’associazione che li salutano uno ad uno, le prostitute che aspettano, il ragazzo che gestisce il ‘bar’ degli africani, il tunisino che si è fatto male al campo, i sudanesi che giocano a carte, gli altri sono a lavoro, non è ancora sera. Bisogna stare attenti, sono stufi di vedere curiosi guardarli come animali allo zoo, vorrebbero che arrivasse l’acqua piuttosto, promessa dal nuovo sindaco ma intanto, è il 13 luglio, con una bottiglia di minerale presa al market si deve far tutto.

I suv sfrecciano qui fuori, sono persone legate ai latifondisti, con il rombo del motore avvertono e ricordano che qui i padroni sono loro, meglio non dare troppa confidenza a questi pazzi di italiani che si sono messi in testa di cambiare un minimo le cose magari approfittando che i 6-7 del cartello sono sotto processo per sfruttamento, riduzione in schiavitù, violenza privata dal 2012, il Sabr, ancora senza sentenza nonostante il coraggio di denuncia degli schiavi e le intimidazioni e che la moglie di uno di loro è imputata in quanto titolare nel processo per la morte del sudanese Mohamed, schiattato di caldo pure lui a luglio 2015, stesso destino della Clemente. Aveva 47 anni, era il suo primo raccolto, era arrivato con un barcone qualche giorno prima in Sicilia, con la moglie e la figlia neonata. Non ha retto al sole e forse neppure al suo nuovo infame destino.

Il sindaco di Nardò Pippi Mellone (formazione An) ha 31 anni, è stato eletto da poche settimane e sul caporalato vorrebbe dare una svolta. È il 16 luglio quando ad Arene Serrazze, proprio accanto al ghetto, arrivano i camion, questa volta non per prendere i braccianti ma per montare le tende, far arrivare l’acqua e persino il presidio medico sanitario.

Quest’anno i migranti, almeno 160 di loro, faranno le docce. I fondi sono stati raccolti dalla Coldiretti e dalla Focsiv e così il ‘villaggio solidale’ di Nardò ha 6 docce e 12 moduli igienici. Il tentativo di contrastare il caporalato comincia dalla dignità di un bagno. Il 2016 sarà l’ultimo anno dell’emergenza, dice convinto il neo sindaco che nel frattempo con un’ordinanza ha inibito il lavoro nei campi in ore particolarmente proibitive e già a settembre «daremo vita ad un tavolo tecnico che dovrà definire, punto per punto, diritti e doveri di tutti del caporalato con un regolare contratto di lavoro per la raccolta stagionale».

I ragazzi di Diritti a Sud, studenti, precari, lavoratori, migranti stessi, una quindicina in tutto, non si lasciano intimidire. È ora del raccolto, il secondo in quel pezzo di terra avuto in affitto per dieci anni. Passano al ghetto, danno appuntamento per il giorno dopo, saranno in 17: si prendono i pomodorini, la paga è giusta, mani bianche e mani nere li coglieranno, obiettivo 60 quintali, «lavoriamo per una nuova comunità dei diritti, la passata sfrutta zero è il simbolo del nostro progetto, una testimonianza concreta del nostro lavoro, anche se piccola, potremmo fare ben di più».

A fine luglio sarà in distribuzione, i Gas (gruppi di acquisto solidale) in tutta Italia che conoscono il loro lavoro, cosi come quello di Solidaria Bari e di Omb in Basilicata, associazioni ‘gemelle’, l’hanno prenotata e anche quelli di Emergency che sono diventati buoni amici e hanno dato pure il patrocinio la compreranno. Non arriveranno lontano, nella grande distribuzione ad esempio, ma la società civile impegnata nel consumo critico a praticare il buycottaggio, a comprare cioè dando valore politico all’acquisto, sapendo che è una forma di lotta in sostegno dei lavoratori che si ribellano alla legge antica del caporalato, è con loro.

«Catania. I dipendenti riaprono lo storico stabilimento di sanitari investendo la cassa integrazione. I suoi pezzi anche nel bagno di Madonna. Ma nel 2007 era arrivata la crisi. Cgil e Federmanager: La tenacia premia

«Catania. I dipendenti riaprono lo storico stabilimento di sanitari investendo la cassa integrazione. I suoi pezzi anche nel bagno di Madonna. Ma nel 2007 era arrivata la crisi. Cgil e Federmanager: La tenacia premia

»Il manifesto, 2 luglio 2016 (c.m.c.)

Persino la popstar Madonna si fregiava di avere nella sua camera da bagno pezzi della Cesame. Un marchio internazionale che negli anni Settanta e Ottanta, il periodo d’oro, era sinonimo di qualità, eleganza, cura dei dettagli. Roba da vip, ma soprattutto pezzi che piacevano a tanta gente comune che arredava la propria casa con i sanitari made in Sicily. Una grande azienda, creata nel ’55 nell’area industriale di Catania, diventata leader nel settore della ceramica durante il boom economico toccando le vette dei mercati per poi precipitare, a inizio del nuovo millennio, in un vortice infernale fatto di crisi finanziaria, speculatori, immobiliaristi, cambi di proprietà e burocrazia.

Un crollo verticale, culminato nel fallimento con i libri contabili portati in Tribunale nel 2007, con i lavoratori rimasti per anni senza paracadute sociale mentre pareva senza via d’uscita la diatriba tra i commissari nominati sotto leggi-Prodi e la curatela fallimentare.

Ma si deve proprio ai lavoratori se il marchio dopo nove anni è ritornato alla ribalta. Cesame è risorta dalle ceneri del fallimento e ieri nel vecchio stabilimento, depredato dai vandali e dal tempo, è stata posata la prima pietra: entro dodici mesi la fabbrica sarà completamente ristrutturata e attrezzata per consentire la ripresa della produzione. Dietro al miracolo non c’è un cavaliere bianco, non c’è un fondo di venture capital e non ci sono i milionari cinesi.

C’è la "cooperativa Cesame". Ci sono 80 lavoratori, alcuni storici, che hanno deciso di scommettere sulla loro azienda, mettendoci i propri risparmi e persino quelle quote di cassa integrazione straordinaria che hanno versato sul conto corrente della cooperativa invece di utilizzarle per sopravvivere. Ci hanno creduto e ci sono riusciti. «È stata dura, molto dura e ancora c’è da lavorare: ma siamo molto soddisfatti del risultato», dice Giuseppe D’Aquila, segretario della Filctem Cgil a Catania.

Con la costituzione in cooperativa gli ex dipendenti hanno rilevato il 50% dello storico stabilimento, circa 50 mila metri quadrati, accendendo un mutuo con Unicredit di circa 2 milioni di euro. A garanzia c’è il contratto di sviluppo regionale, lo strumento finanziario creato dalla Regione siciliana proprio su impulso proprio della cooperativa Cesame (ma aperto a qualsiasi altra iniziativa imprenditoriale) che vale 10 milioni di euro: il 50% a fondo perduto (ex fondi Fas), il 25% di finanziamenti in conto capitale con un’operazione fatta con la banca pubblica Irfis e la restante parte con fondi versati dai soci-lavoratori, tra cui 1,7 milioni di Cigs.

A guidare il progetto è Sergio Magnanti, manager e già amministratore delegato dell’azienda ai tempi floridi in cui esportava in 40 Paesi e ora presidente della cooperativa. «Oggi festeggiamo un risultato concreto, dopo anni di sacrifici e di lotte», spiega. «Il confronto con la concorrenza sarà duro, ma questa azienda continua a essere un punto di riferimento per tutto il Sud Italia e un esempio di made in Italy che trova forza nel radicamento territoriale», aggiunge.

Il business plan è ambizioso: raggiungere in tempi brevi almeno un quarto della produzione passata, che si aggirava su circa un milione di pezzi all’anno. Il caso Cesame è stato al centro dell’assemblea annuale di Federmanager Sicilia orientale, a Catania. «Management, istituzioni e lavoratori possono lavorare congiuntamente per salvaguardare il patrimonio produttivo di questa Regione», sostiene Giuseppe Guglielmino.

Per Federmanager il cosiddetto modello workers buyout, che consiste proprio nella ri-acquisizione di un’azienda fallita, in liquidazione o in crisi, da parte dei suoi dipendenti, va sostenuto attraverso un tris di azioni: meno burocrazia, accesso facilitato ai fondi strutturali europei 2020-2040, introduzione di management esperto in azienda, anche temporary.

La burocrazia è stato il grande nemico dei lavoratori, all’indomani del fallimento della Cesame. Era il 2007. Ci sono voluti ben nove anni per poter trasformare l’idea della cooperativa, lanciata subito dopo il default, in un progetto di sviluppo. «Il merito dei lavoratori è stato quello di non arrendersi, di stare sempre un passo avanti alla politica e saperla indirizzare – spiega il segretario della Filctem Cgil D’Aquila – Invece di optare per la strada degli ammortizzatori sociali, hanno scelto quella della salvaguardia della propria azienda».

La Filcetm Cgil valorizza il ruolo avuto dal governatore Rosario Crocetta, dal suo vice Mariella Lo Bello e dal dirigente Attività produttive della Regione, Alessandro Ferrara. «Abbiamo litigato spesso con loro – ricorda D’Aquila – ma va dato atto che hanno creduto e dato fiducia al progetto industriale della cooperativa».

Micromega online, 17 giugno 2016 (c.m.c.)

Durante le ultime settimane, il dibattito pubblico sul lavoro è stato investito da due proposte provenienti dagli ambienti industriali e dal campo degli economisti liberal. Al Festival dell’economia di Trento, Andrea Ichino ha presentato uno studio – condotto con Tito Boeri e Enrico Moretti – sulle ricadute del sistema di contrattazione nazionale sull’aumento delle disuguaglianze. Solo pochi giorni dopo è toccato invece al presidente dei Giovani Industriali, Marco Gay, puntare il dito contro le disfunzioni del sistema redistributivo e previdenziale italiano, colpevoli a suo dire di frenare la crescita economica e i livelli occupazionali.

Le due proposte riflettono una visione comune nell’attribuire al sistema della contrattazione nazionale e ai meccanismi redistributivi e solidaristici che essa implica, un ostacolo al miglioramento dell’economia generale e la conseguente ricaduta (negativa) sui livelli di reddito dei lavoratori. Nello studio presentato da Ichino, l’indice viene puntato sull’inefficienza di un regime non abbastanza differenziato di salari nominali, che unendo il paese da Nord a Sud, svantaggerebbe proprio i lavoratori del Nord costretti a far fronte ad un costo della vita più alto, principalmente dovuto al più elevato costo delle abitazioni.

A giustificazione della necessità di introdurre una volta per tutte la cosiddette “gabbie salariali”, intese dagli autori della ricerca come strumento di riequilibrio delle disuguaglianze tra lavoratori (sic!), viene utilizzato – come da tradizione liberista- il mantra della produttività, funzione esclusivamente del lavoro e non anche del sistema produttivo nella sua interezza.

L’analisi suggerisce, inoltre, che il connubio tra la bassa produttività dell’economia meridionale e salari nominali troppo elevati siano causa dell’elevato tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno.

Tuttavia, i risultati empirici della ricerca citata si basano, oltre all’approccio teorico di riferimento, su un indicatore, diverso da quello comunemente usato dall’Istat e, creato dallo stesso Moretti, per correggere le variabili monetarie legate alle abitazioni rispetto al valore dei prezzi a livello locale. Una scelta si direbbe, e infatti gli autori omettono di presentare i risultati utilizzando il deflatore standard dell’Istat, negando quindi la possibilità di valutare se e in che misura la scelta del deflatore sia neutrale oppure determini i risultati ottenuti e la loro magnitudine.

Gli autori inoltre, assumono che nelle diverse regioni, gli abitanti spendono in media quote di reddito identiche per il consumo di beni e servizi pubblici. L’unica differenza è la qualità dei servizi e il costo degli stessi, caratteristiche entrambe inferiori al Sud. Una valutazione che confligge con la realtà, dal momento che al Sud i servizi non soltanto sono mediamente inferiori in termini di qualità, ma soprattutto quantitativamente. Basti pensare alla differenza nella copertura di asili nido tra la Calabria e l’Emilia Romagna, oppure nella copertura del trasporto pubblico tra la Sicilia e il Piemonte.

Gli autori sembrano ignorare innanzitutto i fattori di lungo periodo che spiegano i divari regionali e le debolezze del tessuto economico e produttivo del Sud Italia. Si esclude ogni riferimento alla storia industriale del Meridione, perseverando nell’idea che alle divergenze territoriali bisogna far fronte comprimendo il costo del lavoro e non invece stimolando, in modo antistorico lo sviluppo industriale e la domanda aggregata, cioè la crescita e di conseguenza la produttività.

Convinzioni di senso comune tra gli industriali italiani. Un esempio tra tutti, il Presidente di Federmeccanica, Massimo Franchi, che intervenendo a un convegno sul mercato del lavoro tenutosi a Pisa in aprile, alla parola produttività più volte ripetuta non ha mai affiancato il concetto di investimenti, né tanto meno una loro declinazione concreta relativa ai settori e ambiti di potenziale intervento.

Ignorare un fatto macroscopico come la presenza strutturale del lavoro nero, funzionale alla stabilizzazione degli assetti economici e politici del Meridione, rischia di ribaltare il rapporto tra causa ed effetti, perdendo di vista il ruolo che l’economia sommersa continua a svolgere nel Sud Italia in termini di concorrenza sul costo del lavoro e sull’andamento della produttività.

Storicamente, il lavoro nero è stato creato e mantenuto da un lato per conservare un preciso assetto di potere e come fattore per comprimere i salari dell’economia formale e, dall’altro, per ridurre lo stimolo, anche per questa via, ad investire, aumentando la produttività. Quindi è il lavoro nero a fermare la produttività e i salari (ad esempio attraverso la non applicazione dei minimi contrattuali e all’assenza di una contrattazione territoriale).

Il quadro analitico proposto nasconde evidentemente un obiettivo preciso che riguarda l’attacco all’impianto della contrattazione nazionale, a favore di un regime flessibile che assegna al rapporto diretto tra aziende e lavoratori le decisioni principali sull’organizzazione del lavoro, sugli standard salariali e normativi. Si tratta di un tentativo di suggerire al governo un’ulteriore accelerazione sul piano delle riforme strutturali, svuotando l’istituto della rappresentanza democratica del lavoro, attraverso la cancellazione dell’ultimo presidio a tutela degli interessi della parte debole.

Davanti all’aumento della caduta dei redditi di lavoro della fascia più debole, in buona parte dovute ai processi di flessibilizzazione del mercato del lavoro (e l’uso distorto del part-time), la risposta dei nuovi pasdaran liberisti è la rottura del contratto sociale e l’approdo ad una società au delà du contrat, parafrasando Robert Castel. Una frattura che investe quindi l’insieme dell’ordinamento democratico, ridefinendo la cornice costituzionale del lavoro in un terreno del tutto nuovo, in cui si considera il rapporto di forza tra impresa e lavoratori non più sbilanciato, ma sostanzialmente paritario.

Una prospettiva che trova nelle parole del presidente dei Giovani Industriali un’ulteriore conferma, quando allude ad una riforma del sistema fiscale. “Via il fisco che tassa i dipendenti anche quando non si fanno profitti”, il monito del giovane presidente degli Industriali – prefigura un impianto del fisco teso a garantire prioritariamente alle imprese il perseguimento di margini di profitto, non riconoscendogli nessuna funzione sociale.

Ne è un esempio l’utilizzo sfrenato degli incentivi all’assunzione a “tempo indeterminato” a cui non è corrisposto un valido impegno nella creazione di nuovi posti di lavoro da parte delle imprese. L’idea di una spesa pubblica funzionale alle imprese piuttosto che alla questione sociale, drammaticamente peggiorata nell’ultimo decennio, pare essere un tema condiviso tra Confindustria e il governo.

Basti pensare alla proposta sulla flessibilità in uscita per le pensioni tratteggiata dal governo che non mette in discussione la riforma Fornero e in cui, da un lato, viene escluso l’intervento delle finanze pubbliche e, dall’altro, il diritto a una pensione anticipata viene subordinato all’istituzione di un mutuo che prevedere il pagamento di interessi agli istituti di credito (privati). Non a caso, per gli sgravi sul costo del lavoro si invocava la necessità di puntare sulla flessibilità rispetto ai vincoli europei, mentre nel caso delle pensioni, il Sottosegretario Nannicini richiama l’esigenza di rispettare i vincoli di bilancio.

Viene svuotato di fatto il principio della solidarietà fiscale, che aveva costruito la base dello stato sociale, rovesciando la funzione del fisco da garante dell’esercizio dei diritti costituzionali (salute, istruzione, accesso ai beni pubblici) a guardiano degli interessi dell’impresa. La richiesta di rovesciare i meccanismi redistributivi a vantaggio degli interessi forti è un suggerimento al governo a continuare quella politica di riforme, a quanto pare solo abbozzata con il Jobs Act e la proposta di riforma della Costituzione.

La prospettiva assume quindi i tratti di un tentativo di ridefinire un nuovo impianto costituzionale, che prevede la “messa a valore” del pubblico e lo spostamento dell’esercizio della sfera di giurisdizione dallo stato al mercato, il solo che competerà nella definizione dei diritti stessi dei cittadini.

«La dinamica dei salari affidata alla contrattazione separata inserirebbe un nuovo cuneo di divaricazione sociale tra il Nord e il Sud del Paese».

«La dinamica dei salari affidata alla contrattazione separata inserirebbe un nuovo cuneo di divaricazione sociale tra il Nord e il Sud del Paese».

Il manifesto, 9 giugno 2016

Non capita spesso, ma quando succede ti si allarga il cuore. Nel torrente di notizie conformistiche e corrive che ci inondano ogni giorno può succedere che qualcheduna ti folgori per la sua abbagliante novità. Non eravamo convinti, tutti, che il Sud Italia - secondo ripetuti dati Istat e gli annuali e ormai monotoni rapporti Svimez - fosse in condizioni sociali alquanto gravi, e sempre più lontano dagli standard di vita del resto del Paese? E invece non è così, almeno su un aspetto: quello dei salari. Lo hanno stabilito alcuni economisti, Andrea Ichino,Tito Boeri ed Enrico Moretti in uno studio presentato in questi giorni al Festival dell'Economia di Trento (ne dà conto R.Mania, Salari appiattiti, prezzi diversi così il Sud batte il Nord più 13% di potere d'acquisto, Repubblica, 6.6.2116).

Secondo questi intrepidi ricercatori il diverso costo della vita, soprattutto il più alto costo delle case al Nord, renderebbe il contratto collettivo di lavoro - che assicura salari uguali per tutti, a Bolzano come ad Enna - fonte di disuguaglianza a svantaggio dei lavoratori delle regioni settentrionali. Il loro potere d'acquisto risulterebbe inferiore del 13% rispetto al Sud, «con un picco del 32% tra gli insegnati della scuola elementare pubblica». Insegnanti che, com'è noto, godono di stipendi lautissimi, invidiati perfino in Svezia. Dunque un egalitarismo ingiusto, che dovrebbe essere superato abolendo i contratti nazionali di lavoro e legando i salari alla produttività del singolo lavoratore, azienda per azienda.

Ora io mi chiedo, senza nessuna ironia, se questi economisti - e la gran parte degli economisti che esce oggi dalle nostre Università - sono in grado di fare analisi sociale oltre che conteggiare dati, son capaci di pensare oltre che a fare calcoli. Ma davvero si può valutare il potere d'acquisto dei lavoratori meridionali limitandosi alla cifra del valore nominale dei salari? Ma si sono rammentati costoro che nelle regioni del Sud oltre 2 milioni e mezzo di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, che il tasso di disoccupazione ufficiale (cioè un tasso che non registra chi il lavoro non lo cerca più) si attesta da tempo sul 12%, che quello della disoccupazione giovanile supera spesso il 40%? Sono stati sfiorati dal sospetto che un salario, uno stipendio, una pensione, in tantissime famiglie, costituisce l'unica fonte di reddito che dà da vivere a vari disoccupati? Un potere d'acquisto vantaggioso per i meridionali? Ma valutato come?

Conoscono questi studiosi, le sperequazioni drammatiche, nei servizi pubblici, che i cittadini meridionali patiscono a parità di pressione fiscale rispetto ai cittadini del Nord? Di quanti asili nido dispongono le insegnanti di Ragusa, rispetto a quelle di Ferrara o di Bergamo? Si tratta di disparità gigantesche in ogni ambito della vita sociale: nella scuola, nella sanità, nei trasporti, nell'assistenza agli anziani. Si pensi, tanto per fornire qualche dato, che i servizi per l'infanzia coprono in Campania solo il 14% del fabbisogno, a fronte del 70% in Lombardia. In Sicilia solo l'11% degli anziani sopra i 65 anni usufruisce dell'Assistenza integrata domiciliare (ADI), contro il 34% della Liguria e il 93% del Veneto. Più della metà della famiglie calabresi non può bere acqua dal rubinetto a fronte del 3% delle famiglie trentine. (Domenico Cersosimo e Rosanna Nisticò,

Un paese disuguale. Il divario civile in Italia in S

tato e mercato, 2013, n.98) Ha a che fare tutto questo col potere d'acquisto?

Ma veniamo alla vera posta in gioco, che è il fine politico di queste e altre rattoppate analisi che circolano tra economisti, uomini di Confindustria, politici di varia collocazione: l'abolizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ho un ricordo personale in proposito. Ho incominciato a sentir parlare di questa istituzione contrattuale, e a comprenderne il profondo significato sociale, sin da quando ero ragazzo, in Calabria. Era la seconda metà degli anni '60 e partecipavo alle lotte degli edili per l'abolizione delle “gabbie salariali”: quella divisione dei contratti di lavoro tra varie aree del paese - frutto del “realismo” della CGIL e del fronte sindacale del dopoguerra - che assegnava agli operai meridionali salari inferiori rispetto ai loro compagni del Nord.

La lezione fondamentale che appresi allora fu che i contratti collettivi nazionali costituivano una sorgente fondamentale di solidarietà di classe. I risultati salariali e normativi strappati dalla classe operaia dove essa è più forte e meglio organizzata, vengono goduti anche dai settori più deboli e marginali, che in genere si trovano in tante aree del Sud, ma anche in varie periferie del Paese. Ma quei contratti, che servivano e servono a fornire parità di salario a tutte le diverse categorie di lavoratori, svolgono una funzione rilevantissima di coesione sociale, sono necessari a non lasciare indietro sul piano del reddito e delle condizioni di lavoro migliaia di italiani che svolgono lo stesso lavoro, ma operano in aziende più marginali, vivono in aree più disagiate. Hanno il compito di non lacerare oltre il dovuto un Paese che ha disuguaglianze territoriali marcate e di antica data. Se tante aree del nostro Mezzogiorno non sono precipitate nella miseria lo si deve anche a questi istituti di solidarietà collettiva e di valore costituzionale.

Ora, com'è noto, il nuovo presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si è presentato al suo pubblico come un deciso oppositore dei contratti collettivi nazionali. Sappiamo che all'interno del governo Renzi cova da tempo il disegno di sostituirli con contratti decentrati, che prevedono un salario minimo, e affidano il resto alla libera contrattazione fra lavoratori e padronato dentro le aziende. Constatiamo che ora economisti e dirigenti pubblici (Boeri) accorrono in sostegno del padronato (e del governo che ha deciso di rappresentarne gli interessi), mettendo a servizio di tale buona causa il loro prestigio accademico e il loro potere istituzionale.

Ebbene, noi crediamo che l'abolizione dei contratti collettivi nazionali costituisce, insieme al Jobs Act, non solo un attacco grave a quel che resta dell'unità dei lavoratori. Non solo verrebbe a lacerare gravemente il tessuto pubblico delle relazioni industriali, lasciando i singoli operai nelle mani dell'imprenditore privato, in grado di controllare una parte decisiva del salario e potendoli così ricattare con incontrastato arbitrio. Ma la dinamica dei salari affidata alla contrattazione separata inserirebbe un nuovo cuneo di divaricazione sociale tra il Nord e il Sud del Paese. Un Sud sempre più immiserito per la fragilità del suo tessuto industriale, che vedrebbe allargarsi lo spazio di cui oggi gode la criminalità organizzata per praticare il suo welfare fra gli strati emarginati.

E' bene dunque che sappiano, questi entusiasti novatori che vogliono “favorire la competività delle imprese”, che allorquando le loro proposte si affacceranno in Parlamento apriremo una campagna di denuncia politica senza quartiere. Non credano di potere vincere piegando un sindacato indebolito e con poche idee. Avranno da combattere contro un fronte ben più ampio, perché renderemo evidente che la loro proposta è una minaccia contro l'unità sociale del Paese, è un danno per la Repubblica, è un attacco alle popolazioni del Mezzogiorno. Una prateria per la sinistra se vuol cominciare a mettere radici in questa parte sempre più lacerata e immiserita d'Italia.

».Il manifesto, 28 maggio 2016 (c.m.c.)

».Il manifesto, 28 maggio 2016 (c.m.c.)

Tra le fila dei manifestanti della Cgt a Parigi, Repubblica Tv, raccoglie la seguente parola d’ordine: «Che ci detestino pure, purché ci temano!» A prima vista può apparire come una contrapposizione piuttosto ruvida tra la forza e il consenso ( secondo la versione di Hollande che strepita contro «una minoranza» che blocca il paese e danneggia l’interesse nazionale), ma in realtà coglie un punto molto importante. Nessuna lotta è in grado, non dico di vincere, ma nemmeno di scompaginare o incrinare i giochi dell’avversario se non è nelle condizioni di incutere timore, di dimostrare concretamente che c’è un prezzo da pagare ed è piuttosto salato.

E l’avversario, naturalmente, non è l’eterna menzogna della Nazione, ma un padronato e una élite politica che vogliono guadagnare competitività insieme a una crescita sostanziosa dei profitti.

Il famoso articolo 2 della loi travail, quello che privilegia la contrattazione aziendale su quella collettiva, ha come posta in gioco sostanziale l’orario di lavoro, e cioè la tenuta di quelle sacrosante 35 ore settimanali conquistate con decenni di conflitti. È quasi superfluo ricordare che la lotta per la riduzione dell’orario è stata la costante più pura, meno ideologica e più aperta all’idea di libertà nell’intera storia del movimento operaio.

Il suo valore simbolico è grandissimo, tanto più nel momento in cui disoccupazione, sottoccupazione e precarietà fanno da beffardo contrappunto all’estensione del tempo di lavoro e all’ordinarietà crescente degli straordinari. Smentendo ripetutamente i benefici effetti sulla ripresa dell’occupazione attribuiti alle cosiddette «riforme». Le 35 ore, poi, contrariamente al nostro articolo 18, non riguardano uno strumento di difesa che si attiva in determinate (e rare) circostanze, ma la condizione permanente di vita quotidiana dei salariati.

Nonostante l’automazione e la massiccia contrazione del lavoro salariato esistono ancora settori di classe operaia (trasporti, logistica, energia) in grado di rallentare, se non di arrestare, la macchina produttiva di qualunque «sistema paese». Ronald Reagan lo sapeva benissimo quando diede il via alla riscossa del neoliberismo piegando con la forza lo sciopero dei controllori di volo.

In questi casi il gioco del potere consiste nell’isolare questi lavoratori in lotta, accusandoli di presidiare gli snodi decisivi nei quali operano in difesa di un privilegio corporativo contrapposto all’«interesse generale». Ma, in questo caso il gioco ha il fiato particolarmente corto. La riforma del lavoro non riguarda infatti questa o quella categoria produttiva, ma il rapporto tra capitale e lavoro en general. Si può sensatamente obiettare che una fetta crescente del lavoro è completamente escluso dalle tutele, dalle garanzie e dalla residuale forza contrattuale del lavoro subordinato.

Tuttavia anche questi soggetti si sono resi conto che la flessibilità imposta ai salariati, lungi dal rappresentare una possibilità di inclusione per loro, non farà che intensificare quel «dumping sociale» di cui già sono vittime. La ricattabilità del lavoro è una evidente reazione a catena. Non si spiegherebbe altrimenti una partecipazione così massiccia di studenti e giovani non certo provenienti dai ranghi del lavoro subordinato, né ad esso destinati, a una mobilitazione così lunga e tenace come quella cui stiamo assistendo in Francia.

La questione è ragionevolmente percepita come una questione politica, destinata a determinare il rapporto di forza tra soggetti subalterni e poteri dominanti, se non, addirittura, tra governanti e governati.

Temuti, ma detestati? La forza va forse a scapito del consenso? A guardare diversi sondaggi eseguiti nelle ultime settimane tra il 60 e il 70 per cento dei francesi si dichiarerebbe decisamente contrario alla legge così caparbiamente voluta da Valls e Hollande. E, del resto, il modo in cui la legge è stata fatta passare al primo vaglio dell’Assemblea nazionale, ricorrendo a una procedura che elude la discussione parlamentare, non sembra proprio dare un gran valore al consenso.

Non vi è dubbio che la rappresentanza sindacale sia indebolita in tutta Europa e la sua presa sulla realtà sociale risulti allentata. Ma cosa dire allora della rappresentanza politica? Il gradimento del governo socialista è ai minimi storici, l’impopolarità del presidente Hollande è alle stelle e una sua rielezione nel ’17 fuori dall’ordine del possibile. L’incapacità di ascoltare la società francese assodata. Eppure l’esecutivo si pretende incarnazione indiscutibile della «volontà generale».

Se la destra avanza a grandi passi verso il potere non sarà certo dovuto a qualche disordine di piazza, a qualche vetrina infranta, ma alla politica impopolare e al tempo stesso arrogante condotta da ciò che (disgraziatamente) resta del socialismo francese.

Giunti a questo punto forse è fin troppo tardi per arrestare l’ascesa del Front National o di un’altra destra che concorra a sedurne l’elettorato. Ma se una possibilità c’è è quella di rinunciare a imporre questa riforma recuperando un qualche rapporto col mondo del lavoro. Sappiamo che questo non accadrà per intelligenza politica del partito di governo. Potrebbe accadere solo per la sua paura di perdere il controllo della situazione.

«

Valls rifiuta il dialogo. "La Loi Travail è retrograda", per la competitività conta la qualità delle relazioni tra capitale e lavoro. I rischi del populismo». Il manifesto

Dominique Plihon è un economiste atterré, professore di economia finanziaria a Paris XIII e portavoce di Attac France.

Come interpreta la situazione, all’ottava giornata di manifestazioni, dopo ormai quasi tre mesi di lotte contro la Loi Travail? “E’ un importante conflitto, di grandi dimensioni e gravità. La Francia ne ha avuti altri, nel ’95, poi all’inizio degli anni 2000 e ogni volta hanno portato o al ritiro della legge contestata o a una crisi politica, a un cambiamento politico. Nel ’95 ci sono state elezioni e la sinistra è andata al potere”.

Ma adesso al potere c’è il Ps…

“Difatti, è una cosa gravissima, questo governo che si pretende di sinistra sta facendo una politica altrettanto dura di quella della destra. Non ha nessuna propensione al dialogo. Valls è maldestro, incapace di negoziare. Siamo di fronte a una politica di lotta di classe, c’è chiaramente uno scontro tra i lavoratori, la maggior parte dei lavoratori – anche se i sindacati sono divisi – e un governo alleato del padronato. La Loi Travail ha cristallizzato la situazione, ma c’erano già tensioni prima. Siamo di fronte a un importante cambiamento della logica delle relazioni tra capitale e lavoro, sul diritto dei lavoratori, sul ruolo dei sindacati”.

La Cfdt pero’ ha contribuito alla redazione della nuova versione della legge.

“Ci sono due visioni sindacali: la Cfdt considera che la versione attuale fa abbastanza passi avanti per accettarla, mentre la Cgt e Fo ritengono che i passi indietro sociali siano superiori a quelli avanti”.

Lei ha citato lotte del passato. Ma oggi con la mondializzazione in atto, non sarebbe necessario adeguare la legislazione?

“Credo che di fronte alla mondializzazione chi ha una visione molto conservatrice e reazionaria sulle relazioni capitale-lavoro sia il padronato. Oggi, un’efficacia massima, una maggiore competitività passano per una buona qualità delle relazioni capitale-lavoro e per il riconoscimento del ruolo dei lavoratori nelle imprese. Ma questo non è il caso oggi, il governo ha una concezione retrograda e il padronato francese è molto conservatore. La legge, sotto questo aspetto, è molto negativa”.

Tra un anno ci sono presidenziali e legislative. Non tutti sono in piazza, molti si lamentano degli effetti della protesta e delle manifestazioni. Questo movimento sociale non rischia di andare a vantaggio dell’estrema destra?

“C’è un vero rischio, considerevole, abbiamo appena visto i risultati elettorali in Austria. Ma questo è una ragione sufficiente per accettare una legge pericolosa per i lavoratori? La minaccia populista viene dall’insoddisfazione dei cittadini nei confronti della situazione attuale e della politica che viene attuata. Non c’è quindi ragione di accattare una legge non buona e non è neppure detto che, accettandola, si limiterebbe il rischio populista. La maggioranza dei cittadini è contro la riforma”.

Come vede una possibile via d’uscita?

“Probabilmente, ci saranno concessioni da parte del governo sull’articolo 2, il più pericoloso, che riduce il ruolo dei sindacati ed è un fattore potenziale di regressione dei diritti. Il Partito socialista è diviso, ci possono essere concessioni. La tattica del governo è di cercare di dividere i sindacati, puntando a che Fo accetti, per isolare la Cgt. E’ una tattica che puo’ avere successo a breve, ma negativa sul lungo periodo perché creerà una crisi permanente tra governo e Cgt. Un altro scenario possibile è che il movimento si amplifichi e il governo sia obbligato a cedere, portando a una crisi politica grave. Il governo non avrà più nessuna credibilità, il primo passo in questa direzione era stata la proposta di privazione della nazionalità per i bi-nazionali. Questa crisi puo’ essere pericolosa, il populismo puo’ approfittarne. C’è una grande incertezza politica.

Anche la destra, pero’, è divisa, farà quello che dice oggi nei programmi elettorali?

La dottrina economica del Fronte nazionale è poco realista, era un partito liberista ora è più interventista, possono aver successo perchè difendono una visione economica non ultraliberista. Ma ha poche possibilità di vincere. Forse mi sbaglio, sono troppo ottimista”.

«Rapporto Istat 2016: l'Italia è il paese dove le diseguaglianze di classe sono cresciute di più al mondo dopo il Regno Unito. I giovani e i minori, schiacciati dal sistema della precarietà, sono senza giustizia».

«Rapporto Istat 2016: l'Italia è il paese dove le diseguaglianze di classe sono cresciute di più al mondo dopo il Regno Unito. I giovani e i minori, schiacciati dal sistema della precarietà, sono senza giustizia».

Il manifesto, 21 maggio 2016 (p.d.)

Il paese dove le differenze di classe crescono e si rafforzano. È il ritratto che emerge dal rapporto annuale 2016 presentato ieri dal presidente dell’Istat Giorgio Alleva alla Camera, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e in coincidenza del 90° anniversario dell’istituto nazionale di statistica. Tra il 1990 e il 2010 le diseguaglianze nella distribuzione del reddito sono aumentate da 0,40 a 0,51 nell’indice Gini sui redditi individuali lordi da lavoro. È l’incremento più alto tra tutti i paesi per i quali sono disponibili i dati.

Chi proviene da una famiglia con uno status alto – ha una casa di proprietà e almeno un genitore con istruzione universitario – ha visto accrescere la distanza economica e sociale rispetto a chi proviene da famiglie di status basso: l’Italia è al 63%, percentuale quasi doppia della Francia (37%) e Danimarca (39%). Primo in classifica è il Regno Unito con il 79%, il paese della rivoluzione thatcheriana che ha rafforzato a dismisura dagli anni Ottanta in poi le differenze di classe, come ha ricordato da ultimo Anthony Atkinson nel suo libro Diseguaglianza.

Dopo veniamo noi, sintomo che è avvenuta un’analoga rivoluzione che ha premiato un’elite a svantaggio dei molti. Parliamo di una realtà antecedente all’esplosione della crisi, ma dai dati dell’Istat emerge una il ritratto di un paese dove la povertà colpisce tre volte più al Sud che al Nord, mentre la spesa sociale che cresce meno che in altri paesi è la più inefficiente al mondo. Peggio dell’Italia fa la Grecia stritolata dai memorandum della Troika dal 2010 a oggi.

Lotta di classe dall’alto

I più danneggiati dalla guerra sociale in corso sono i minori che vivono nelle famiglie in cui il capofamiglia e disoccupato, precario o lavoratore part-time: la spesa pro capite per interventi destinati a famiglie e minori è scesa tra il 2011 e il 2012 da 117 a 113 euro, con differenze territoriali decisamente importanti, dai 237 euro dell’Emilia-Romagna ai 20 euro della Calabria. I minori sono i soggetti che hanno pagato il prezzo più elevato della crisi in termini di povertà e deprivazione, scontando un peggioramento della loro condizione. Tra il 1997 e il 2011 l’incidenza della povertà relativa era al 12%. Nel 2014 ha raggiunto il 19%.

La forbice della diseguaglianza si allarga rispetto alle generazioni più anziane che nel 1997 presentavano un’incidenza di povertà di oltre 5 punti percentuali superiore a quella dei minori. Nel 2014 l’incidenza è diminuita del 10% rispetto ai più giovani. Questo significa due cose: gli effetti della contro-rivoluzione sono solo all’inizio: oggi producono precarietà di massa, domani porterà una povertà epocale tra gli attuali tredicenni. Secondo elemento: il paese è spaccato a più livelli, Sud contro Nord, tra le generazioni, tra i redditi e tra territori contigui.

Altro che «bamboccioni»

Dopo il calo del biennio 2013-2014, l’indicatore sulla «grave deprivazione materiale» si è stabilizzato all’11,5% nel 2015. Ma si mantiene su livelli alti per le famiglie con a capo una persona in cerca di occupazione. A livello strutturale, dunque, la tendenza è la stessa degli ultimi 25 anni. Senza contare che esiste un’ampia sfera di lavoro grigio o sommerso che deriva dalla somma di disoccupati e forze lavoro potenziali, ovvero le persone che vorrebbero lavorare ma che non trovano lavoro: 6,5 milioni nel 2015.

In questo quadro rientra la sotto-occupazione e il «disallineamento» tra le competenze e i lavori dei laureati. Uno su tre tra 15 e 34 anni è «sovraistruito» rispetto a quanto richiede il mercato. Uno su quattro è precario. A tre anni dalla laurea solo il 53,2% ha trovato un lavoro «ottimale». L’impossibilità di trovare un reddito dignitoso per sostenere un affitto, spinge 6 giovani su 10 a vivere con i genitori fino ai 34 anni. Oltre un quarto è disoccupati o inoccupato, e non cerca lavoro: 2,3 milioni. Altro che «bamboccioni». Il non lavoro, o il lavoro povero, non è una colpa, ma un problema politico.

Questa situazione coesiste con la diminuzione della disoccupazione di 203 mila unità, poco più di 3 milioni di persone (11,9%) e con la crescita di 186 mila occupati nel 2015. L’Istat, infatti, registra «un miglioramento piuttosto modesto del grado di utilizzo dell’offerta di lavoro» nei prossimi anni. Nel 2025 il tasso di occupazione – in Italia tra i più bassi dei paesi Ocse (56,7%) – potrebbe restare «prossimo a quello del 2010, a meno che non intervengano politiche di sostegno alla domanda di beni e servizi e un ampliamento della base produttiva». Per garantire un simile ampliamento serve una discontinuità radicale, superiore all’aumento occasionale, e di breve durata, prodotto dai costosi incentivi governativi per i neo-assunti del Jobs Act. Quello che sembra essere certo oggi è che il paese resterà fermo per altri quindici anni.

Bomba sociale

L’Italia è il paese più invecchiato al mondo. Prevalgono gli over 64, mentre le nascite sono al minimo storico. Sui 60,7 milioni di residenti, gli over 64 sono 161,1 ogni 100 giovani con meno di 15 anni. Insieme a Giappone e Germania, un altro primato. Le nuove generazioni di anziani vivono meglio del secolo scorso e dei loro genitori. Stili di vita salutari, un sistema previdenziale e sanitario migliore, nonostante i redditi bassi e i tagli e i disservizi della sanità pubblica. L’aspettativa di vita fino a 80 anni costituisce per i più giovani, figli e nipoti, un ammortizzatore sociale di ultima istanza, nella totale assenza di un moderno Welfare universalistico.

Questo è il regime biopolitico di sussistenza che dal pacchetto Treu del 1997 al Jobs Act del 2015 permette ai «riformatori» di sperimentare le loro ricette sulla precarietà che oggi interessano due generazioni: i nati negli anni Settanta e quelli tra il 1981 e il 1995. In mancanza di una redistribuzione della ricchezza esistente, si distribuisce il reddito pensionistico. Un altro modo per aggravare le diseguaglianze strutturali nel paese. Chi è nato negli anni Ottanta, ha ricordato Boeri dell’Inps, lavorerà fino a 75 anni. Con ogni probabilità, non percepirà la pensione e non sosterrà i propri figli al posto del Welfare. È la bomba sociale a cui porterà il sistema della precarietà e il regime contributivo delle pensioni a partire dal 2032.

Rimedi sbagliati

Ai sostenitori della «staffetta generazionale» non piacerà questa tendenza del mercato del lavoro. A questa ipotesi, tornata di moda nel dibattito sulle pensioni e la «flessibilità in uscita», viene affidata la flebile speranza di sostituire i pensionati che accettano di decurtarsi l’assegno con giovani precari assunti con il Jobs Act.

Il confronto tra i 15-34enni occupati e i 54enni in pensione da non più di tre anni dimostra la difficile sostituibilità «posto per posto» tra anziani e giovani. Commercio, alberghi, ristoranti o servizi sono i settori dove questi ultimi sono occupati, con i voucher (+45% nel 2016) o a termine, le uscite non sono state rimpiazzate dalle entrate: dentro ci sono 319 mila, fuori 130 mila. Nella P.A. e nella scuola, ne sono usciti 125 mila, 37 mila sono entrati.

Esiste un blocco strutturale che impedisce la realizzabilità dell’ipotesi su cui si regge l’attuale dibattito tra sindacati e governo. Ma nessuno se ne rende conto. Apparentemente.

I governi dell'ex sinistra europea punte avanzate nella lotta del neoliberalismo contro le classi lsvoratrici. la sinistra di popolo si unirà per combattere insieme Hollande e Renzi? Corrispondenza di Anna Maria Merlo da Parigi e commento di Ignazio Masulli. Il manifesto, 20 maggio 2016

LOI TRAVAIL:

LE MANIFESTAZIONI NON SI FERMANO

di Ann Maria Merlo

Francia. Ancora cortei, 400mila persone in piazza, malgrado le tensioni e il grave episodio della vigilia a Parigi contro una pattuglia della polizia. Valls ai sindacati: "interrogatevi sulla pertinenza" della protesta. Stato di emergenza votato fino a fine luglio

La Cgt propone una nuova giornata di protesta il 26 maggio, per aumentare la pressione e arrivare al ritiro della Loi Travail. Fo propende per una giornata di manifestazioni e di scioperi interprofessionali a giugno, quando il testo di legge arriverà in discussione al Senato (il 13, dove dovrebbe ritrovare la versione iniziale, quella prima della concertazione con la Cfdt, poiché qui è la destra ad avere la maggioranza). Ieri, secondo la Cgt in Francia sono scese in piazza almeno 400mila persone, numero in crescita rispetto a martedi’, primo appuntamento di protesta di questa settimana. Ieri, era la settima giornata di manifestazioni contro la riforma del lavoro in un po’ più di due mesi. I blocchi dei camionisti sono continuati, in particolare nell’ovest del paese, dove già alcune pompe di benzina sono a secco. Sciopero anche nelle ferrovie, seguito al 15% (secondo la direzione), a Orly è stato annullato circa il 15% dei voli. Il primo ministro, Manuel Valls, ha affermato ieri di essere “pronto a far levare i blocchi di porti, aeroporti e raffinerie”, minacciando l’invio della polizia. Valls ha messo in guardia i sindacati e chiesto loro di “interrogarsi sulla pertinenza” delle manifestazioni continue, dopo il grave episodio della vigilia, con l’aggressione di una pattuglia, dove c’erano due agenti, in Quai de Valmy, mentre c’era la manifestazione dei poliziotti contro l’”odio anti-flic”. Cinque persone erano ieri in stato di fermo, la Procura ha aperto un’inchiesta per “tentativo di omicidio volontario”. I sindacati rispondono che il governo vive “sulla luna”. Per Jean-Claude Mailly, segretario di Fo, basterebbe che il governo si mettesse a discutere, “ritirando i punti più controversi”, per far cessare le manifestazioni. Philippe Martinez, della Cgt, il progetto di legge “deve essere ritirato, la palla è ormai nel campo del governo”.

Malgrado le violenze della viglia, a Parigi, c’è stato un corteo consistente, 100mila persone per la Cgt, 13-14mila per la polizia. La presenza della polizia è stata massiccia, una sfilata di decine di camionette prima del passaggio del corteo, strade chiuse da barricate di protezione lungo il percorso, da Nation a place d’Italie. Sul boulevard de l’Hôpital e poi in place d’Italie e dintorni ci sono stati momenti di tensione, sempre in testa al corteo, dove si sono concentrati i giovani più radicali, con il volto coperto. Vetrine spaccate (soprattutto di agenzie bancarie), lanci di oggetti, replica con lacrimogeni e granate assordanti da parte delle polizia presente in forza, un elicottero ha seguito, come al solito, la manifestazione dal cielo. A Parigi, ci sono stati 9 fermi di persone accusate di avere armi improprie e di aver lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Il ricorso alla violenza è giustificato da questi giovani: “hanno avuto quello che meritano”, spiega uno studente, riferendosi sia al servizio d’ordine dei sindacati, accusato di essere un “collabo” della polizia che ai poliziotti. “Il popolo non fa che rispondere con un’eguale violenza”, aggiunge lo studente. Un manifestante più anziano, sempre nella parte calda del corteo, spiega: “c’è l’esasperazione per non essere ascoltati” dal governo, che continua a dire che le legge sarà varata al termine di un iter parlamentare a colpi di 49.3 (cioè senza voto). Dietro, hanno sfilato nella calma i sindacati, evocando a tratti lo “sciopero generale”. Tra gli slogan più gettonati: “legge del padronato, 49.3, non li vogliamo”, “Hollande, Valls, Medef, casseurs del sociale”. Il caso del Cpe di dieci anni fa, il contratto di primo impiego votato, pubblicato sul Journal Officiel ma poi annullato, viene evocato come un precedente da ripetere oggi.

Manifestazioni anche in molte altre città, Saint-Nazaire, Le Havre, Rennes, Bordeaux, Montpellier, Clermont-Ferrand, Lione, dove ci sono stati due fermi. 19 persone sono state fermate a Rennes, dopo un tentativo di vandalismo nella metropolitana. A Nantes, dove il ministro degli Interni, Bernard Cazeneuve, aveva proibito la manifestazione, c’è stato un corteo improvvisato al grido: “stato d’emergenza, stato di polizia, non ci impediranno di manifestare”. Intanto, ieri l’Assemblea ha confermato il voto già avvenuto al Senato, che prolunga lo stato d’emergenza per altri due mesi, fino a fine luglio, per coprire l’Euro di calcio, che inizia il 10 giugno, e il Tour de France, due appuntamenti considerati a rischio. Effetto del terremoto politico in corso: il gruppo Verde non esiste più all’Assemblea, la frattura tra pro e contro il governo è consumata. Sei deputati di Europa Ecologia hanno abbandonato e sono entrati nel gruppo socialista, ma conserveranno l’indipendenza di voto.

LA TRASVERSALITÀ

E PIÙ FRONTI DI LOTTA

di Ignazio Masulli

La lezione francese - Nuit Debout. Precarietà e libertà di licenziare. Come in forme più gravi il Jobs act italiano e le leggi di Cameron

Il movimento di massa in atto da quasi due mesi in Francia ha varie cose da dirci. Com’è noto, il motivo iniziale e principale della protesta è una legge che riduce ulteriormente i diritti dei lavoratori e ne aumenta la precarietà. Il punto di maggior contrasto è costituito dalla decisa spinta che la «Loi Travail» vuol dare alla contrattazione aziendale.

Non diversamente da quanto è avvenuto in altri paesi europei, in Francia quest’obbiettivo è stato perseguito anche in passato dal padronato, col deciso supporto dei governi di destra.

In particolare, la legge Fillon del 2004 stabiliva la possibilità di accordi aziendali stipulati in deroga a quanto previsto da quelli nazionali.