Il Senato ha votato una mediocre legge sulle Unioni civili e non è stato un bello spettacolo. Non è stato bello vedere all’opera i nostri talebani contro le «checche isteriche», contro le adozioni proibite ai «contro natura», contro l’obbligo di fedeltà per le coppie gay dovendo restare — la fedeltà — esclusiva prerogativa del matrimonio. Quell’Italia anni ’50 radunata al Family day può dirsi soddisfatta. E’ stata egregiamente interpretata da un dibattito parlamentare intossicato da incivili argomenti, ed è ben rappresentata dalla sparuta truppa di Alfano, con la benedizione dello stato maggiore vaticano.

Nel Pd, con due eccezioni, Luigi Manconi e Michela Marzano, tutti hanno scelto di allinearsi al voto di fiducia. Nel partito di Renzi è subito scoppiata la pace, l’opposizione interna ha dato pieno appoggio alla linea del segretario-presidente. Con un largo giro di valzer, Monica Cirinnà, la paladina del provvedimento, dopo aver giurato che non avrebbe votato lo stralcio sulle adozioni, si è appuntata sul petto la coccarda del voto di fiducia. Finché si trattava di mettere una parola buona sui grandi principi di libertà e uguaglianza per i diritti, abbiamo assistito alla nobile gara a chi sosteneva di più le adozioni nelle coppie gay. Poi quando si è arrivati al dunque c’è stata la corsa a ripararsi sotto l’ombrellone della fiducia.

Inutile la buona volontà del presidente del senato Grasso, raggiunto dalle critiche del capogruppo del Pd, Zanda, per aver fatto il suo dovere togliendo di mezzo gli emendamenti-canguro. Una legge di iniziativa parlamentare è finita così bottino di governo. Con un vistoso anello portato in dote alla maggioranza (e al partito della nazione) dalla fiducia di Denis Verdini. L’organizzatore e il fedele custode del patto del Nazareno ha fatto il suo ingresso trionfale in maggioranza comunicando la decisione di votare la fiducia. Come dice Renzi per vincere e comandare non si fa l’analisi del sangue a chi ti vota. Il leader del partito democratico geneticamente modificato è sempre stato convinto che «senza i voti del centrodestra il Pd non vincerà mai le elezioni». E punta dritto all’obiettivo. Verdini e Alfano sono i due angeli custodi di questo presidente del consiglio e di questa legislatura.

I 5Stelle e Sinistra italiana hanno ingaggiato una forte battaglia di contenuti e di metodo. Contro l’amputazione della legge e contro i mostruosi canguri che erano solo una premessa per arrivare al voto di fiducia. E ora, insieme alle associazioni che hanno animato questa campagna per i diritti civili, contribuiranno alla mobilitazione nella società per togliere di mezzo le discriminazioni che una legge monca consente e alimenta, specialmente nei confronti dei bambini «illegittimi».

Se con le Unioni civili qualche discriminazione viene tolta alle coppie omosessuali e il bicchiere si può dire mezzo pieno, non altrettanto vale per le famiglie con i figli. Per loro non è ancora tempo di arcobaleni.

Alcuni dati interessanti sul peggioramento della nostra situazione provovato dai due anni del governo Renzi. Sbilanciamoci.info, newsletter n. 462, 24 febbraio 2016

A due anni dall’insediamento un contro bilancio dell’attività del governo Renzi. Tra le difficoltà sociali, la drammatica mancanza di lavoro e il degrado del sistema sanitario e scolastico

Ci sono delle slide che Renzi – in occasione dei due anni dall’insediamento del suo governo (22 gennaio 2014)- non vi farà certamente vedere. Sono le slide che testimoniano la crisi del paese e l’inefficacia delle politiche del suo governo.

Un paese che non esce dalle difficoltà sociali e dalla drammatica mancanza di lavoro e che assiste al degrado del suo sistema sanitario e scolastico. Quello che non mancano sono la propaganda e gli spot di un governo che non riesce a far uscire dalla stagnazione l’economia nazionale (che sopravvive grazie agli aiuti esterni del calo del prezzo del petrolio e del quantitative easing di Draghi), che continua a regalare inutilmente una barca di soldi alle imprese e che ne spende tanti per le armi. Un governo che non ha riformato il mercato del lavoro, ma ha creato un inedito “mercato dei lavoratori”, senza diritti e sotto ricatto.

Visto che Renzi queste slide non ve le farà vedere, ve le proponiamo noi.

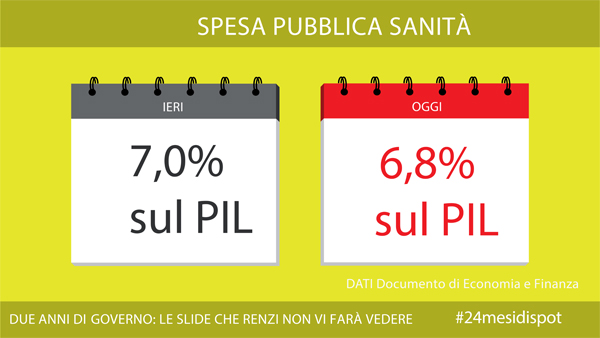

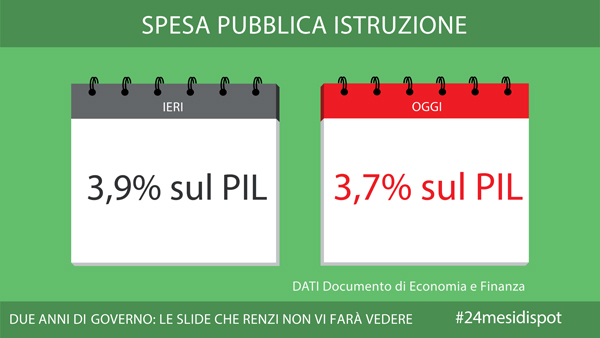

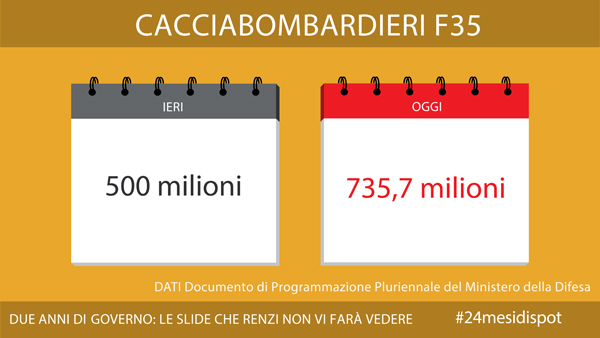

Renzi dice che ha rafforzato in questi due anni gli investimenti per la scuola e la sanità. Fantasie. Con l’ex sindaco di Firenze a Palazzo Chigi, la spesa pubblica per l’istruzione (in percentuale sul PIL) è passata dal 3,9% al 3,7% (e intanto si riducono le iscrizioni all’università) e quella per la salute dal 7% al 6,8%. Renzi dice che ha fatto crescere nel 2016 di un miliardo gli stanziamenti per la sanità. Non è vero. La (sua) ministra Beatrice Lorenzin il 14 luglio del 2014 (c’era Renzi, allora, no?) firma a nome del governo il Patto della Salute con le regioni che prevede l’ammontare della spesa pubblica per la sanità nel 2016 (con la crescita di fabbisogni e l’evoluzione naturale dei costi) a 115,4 miliardi. E quanto c’è nella legge di stabilità del 2016? Solo 111 miliardi, cioè oltre 4 miliardi in meno. Dice Renzi che ha fatto tanto per il sociale. Ma per il servizio civile (così importante per il nostro welfare) nel 2016 ha stanziato 215 milioni a fronte dei 300 milioni spesi nel 2015: significa 10mila giovani in meno per quest’anno. Ma non lesina i soldi per gli F35. Due anni fa nella legge di stabilità i fondi per gli F35 erano 500 milioni, mentre nel 2016 quasi 750 milioni: +50%. Un aumento percentuale così alto il “sociale” se lo sogna. Renzi davanti agli Scou

t a San Rossore aveva detto:“‘La piu’ grande arma per costruire la pace non sono gli Eurofighter o gli F35, ma la scuola. Quando fai delle spese che sono inutili, per il gusto di buttare via i soldi, ti senti piangere il cuore”. Solo chiacchiere: invece diminuiscono i soldi per la scuola e aumentano quelli per gli F35.

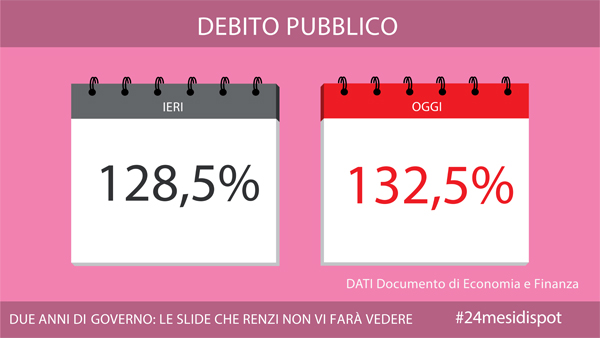

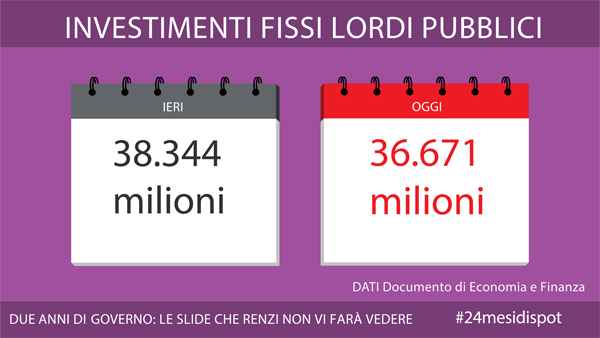

Ma a questo governo mancano i fondamentali dell’economia. Anche queste slide Renzi non ve le farà vedere. Intanto il debito pubblico negli anni del renzismo (nonostante i tagli drammatici agli enti locali e alla sanità) aumenta di ben quattro punti percentuali (siamo al 132,5%). E poi diminuiscono negli ultimi anni -e radicalmente- sia gli investimenti pubblici (che sono quelli che servirebbero per far ripartire l’economia), sia gli investimenti privati (quelli privilegiati dal governo, subalterno all’ideologia neoliberista), nonostante la valanga di soldi e di sgravi dati da Renzi a Confindustria e alle imprese private nelle ultime due leggi di stabilità.

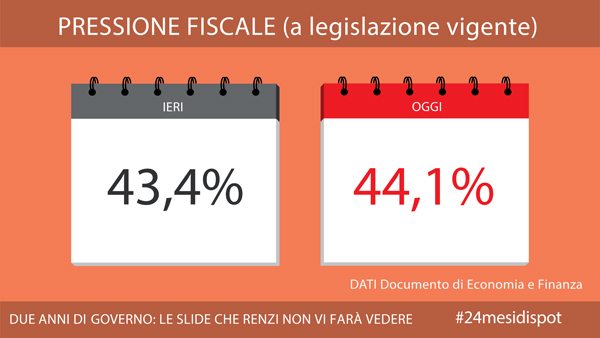

Ci sono altre slide che Renzi non vi farà vedere e sono quelle che riguardano le tasse. Pavoneggiandosi come Giulio Tremonti (il taglio delle tasse era il suo pallino fisso), il nostro premier ha detto che questo è il primo governo che riduce le tasse, come quelle sulla casa (anche ai privilegiati e a chi non ne avrebbe bisogno). Peccato che l’ultimo DEF (Documento di Economia e Finanza) ci dica che la pressione fiscale nei due anni del suo governo sia passata dal 43,4% al 44,1% e che la Corte dei Conti ci informi che la pressione fiscale locale (a causa dei tagli del governo agli enti locali, che si vedono costretti ad alzare la tassazione locale per continuare ad erogare i servizi) è salita di oltre il 20%. Gli 80 euro vengono confermati, ma non per i precari, i disoccupati e i pensionati al minimo. Con una mano ti danno e con l’altra ti tolgono (di più). Delle tasse Renzi comunque le ha tagliate: quelle sui panfili e mega yacht. Voi continuete a pagare la tassa di proprietà sulla vostra utilitaria e i ricconi non pagheranno un’ero di tassa sul loro panfilo da due milioni di euro. Quando si dice: l’equità fiscale !

E poi c’è il lavoro. I dati di questi mesi sono contrastanti, ma quello che è certo è che molti dei nuovi contratti sono precari e sostitutivi (per avere le agevolazioni della decontribuzione) di quelli precedenti. Ma una slide che Renzi non vi fa vedere, ve la mostriamo noi. Nel gennaio del 2015 le ore di cassa di integrazione erano state 50milioni e nel gennaio 2016 quasi 57milioni (dati INPS): testimonianza che le fabbriche continuano a chiudere e gli operai a perdere il lavoro. Anche di più di un anno fa.

Guardatevi le nostre slide e capirete che quelle di Renzi sono in parte sbagliate o furbescamente artefatte, mentre molte altre mancano del tutto. Dalle slide di Renzi emerge molta propaganda e marketing. Ma questo paese ha bisogno di cambiare rotta, di abbandonare le politiche neoliberiste dell’austerità e di mettere al centro il lavoro, i diritti e la giustizia sociale. Proprio quello che Renzi e il PD non fanno: anzi fanno il contrario. E’ un cattivo compleanno questo del governo. Speriamo sia l’ultimo.

«Ora, si parla addirittura di una tripartizione della Libia, sotto il controllo italiano, inglese e francese. Siamo al colonialismo di un secolo fa. Il dilettantismo ed il colonialismo di ritorno del nostro governo ci sta portando verso questo triste epilogo».

«Ora, si parla addirittura di una tripartizione della Libia, sotto il controllo italiano, inglese e francese. Siamo al colonialismo di un secolo fa. Il dilettantismo ed il colonialismo di ritorno del nostro governo ci sta portando verso questo triste epilogo».

il manifesto, 25 febbraio 2016

La notizia, è noto, l’ha data il Wall Street Journal: da Sigonella droni americani per bombardare la Libia. I parlamentari e l’opinione pubblica lo vengono a sapere da un giornale americano e non dal nostro governo, la cui opacità –su questa e altre vicende- è nota da tempo. Dicono che è un accordo di un mese fa. Chissà. Come fino ad ora è stato omessa la notizia, niente di più normale che sia stata omesso o falsificato l’inizio di questa operazione congiunta.

E tale è. Non stiamo facendo un favore logistico agli americani, ma stiamo partecipando con gli americani ad un’azione di guerra. Era già successo nel 2011 sempre in Libia (furono allora utilizzate 7 basi), ma soprattutto nel 1999 per la guerra in Kosovo: dalle nostre basi partirono i caccia della Nato che bombardarono la Serbia e il Kosovo. Con ipocrisia politica il nostro governo (dalla Pinotti a Gentiloni) dice che sarà data autorizzazione caso per caso (ma è sempre stato così, e normalmente si tratta di una semplice notifica, come per i caccia americani che partivano da Aviano per bombardare il Kosovo) e che l’azione dei droni avrà carattere “difensivo”. E perché no, magari anche “umanitario”.

Siamo al ridicolo. E a ricordarlo non sono solo i pacifisti, ma anche chi di interventi militari e di guerre se ne intende.

Infatti l’ex capo di stato maggiore dell’aeronautica Leonardo Tricarico ricorda ieri su Il Mattino” che dire che si tratti di missioni difensive è scontato, una foglia di fico aggiungiamo noi: “Si tratta di una posizione ricorrente nel governo italiano… ci potrebbe essere un mascheramento di missioni offensive dietro missioni difensive”, afferma l’ex capo di stato maggiore. E sempre Tricarico dice che le affermazioni della Pinotti e di Gentiloni sul fatto che non siamo in guerra potrebbero essere “una semplice rassicurazione generica”. E scontata. In guerra ci stiamo entrando. E come ricorda ieri Antonio Mazzeo su Il manifesto, poiché gli americani fanno decollare da Sigonella “i famigerati MQ-1 Predator e MQ-9 Reaper, armi letali da first strike” è abbastanza inverosimile che si tratti di azioni “difensive”.

Il tutto in un contesto in cui la diplomazia internazionale in Libia brancola nel buio: non riesce a far accettare dai leader e capetti locali un accordo per la ricomposizione dell’esecutivo libico e proprio ieri il governo di Tobruk ha rinviato di una settimana il voto sul governo di unità nazionale. Gli appelli dell’Onu sono caduti nel vuoto e l’accordo è diventato una farsa. La vicenda della Libia dimostra tutta l’improntitudine dei governi italiani e della comunità internazionale che –con le loro folli iniziative- hanno alimentato la disgregazione del paese, la diffusione delle bande terroristiche, i disperati flussi migratori e una grave tensione nel mediterraneo, che sembra assolutamente ingovernabile.

E come succede di solito, quando la politica arranca (e quando interessi geopolitici ed economici –americani, francesi, italiani, ecc.- prendono il sopravvento) arriva la guerra. Che diventa — per parafrasare un vecchio adagio — la continuazione del fallimento della politica con altri mezzi. Un fallimento che però maschera interessi nazionali e strategici e che porterà nuove distruzioni, altre vittime innocenti, un più vasto sconquasso geopolitico e maggiore instabilità nel Mediterraneo.

Svelare le menzogne e i depistaggi, appoggiare senza riserve i ragazzi di piazza Tahir, recidere i legami di affari e di guerre inutili e devastanti che ci asservisce ai torturatori assassini. Articoli di Luciana Castellina, Giuseppe Acconcia, Jean-Pierre Filiu.

Svelare le menzogne e i depistaggi, appoggiare senza riserve i ragazzi di piazza Tahir, recidere i legami di affari e di guerre inutili e devastanti che ci asservisce ai torturatori assassini. Articoli di Luciana Castellina, Giuseppe Acconcia, Jean-Pierre Filiu.

Il manifesto, 25 febbraio 2016

IN PIAZZA PER GIULIO

di Luciana Castellina

Terminati i riti funebri e versate le lacrime di stato, la vita - per chi ce l’ha ancora - riprende il corso normale. Come gli affari, perché business is business.

Tanto, a un mese dalla scomparsa di Giulio Regeni e a 22 giorni dal ritrovamento del suo corpo torturato possiamo stare tranquilli, veniamo avvertiti: le autorità egiziane e italiane stanno collaborando alla ricerca della verità sull’assassinio. Le medesime autorità che ci stanno aiutando hanno peraltro - è l’ultima delle fantasiose scoperte del governo del Cairo - tirato fuori una nuova tesi: Giulio sarebbe stato ammazzato per una vendetta personale.

Una vendetta di chi? Non c’è il coraggio di dirlo apertamente ma si torna ad alludere, esattamente come tentato fin all’inizio, a rapporti personali non meglio precisati, niente a che vedere con l’attività di ricerca di Giulio. Meno che mai la politica e quanto di orribile accade oggi in Egitto.

Se non ci fosse stato quell’articolo, scritto con un altro collaboratore, sulla situazione sindacale in Egitto, quel testo con cui Giulio era entrato in contatto con noi, così come le coraggiose testimonianze dei suoi amici e colleghi che al Cairo studiano, chi ha ritirato fuori una simile fantasiosa tesi, vale a dire un altro depistaggio, pretenderebbe persino di esser creduto.

È possibile accettare tutto questo? No, non è possibile. Ma come sempre in questi casi si sente pesante la nostra impotenza contro il cinismo di questo mondo.

Oggi alle 14 a Roma, Antigone e Amnesty chiamano ad un sit in davanti all’Ambasciata d’Egitto. Saremo il più possibile. Anche se sentiamo tutti la sproporzione fra la nostra forza, la rabbia e il dolore che proviamo.

Raccogliendo l’invito della famiglia di Giulio, moltiplicheremo gli atti intesi a non far dimenticare, attaccare striscioni, lasciare scritte, vale a dire moltiplicare per 1000 i sit-in come quello di oggi, ma soprattutto nel nostro lavoro quotidiano. Non è molto, ma è indispensabile: per Giulio, per la nostra coscienza, per la dignità del nostro paese ma anche dell’umanità: che non può accettare, non può abituarsi ad accettare che uno degli umani oggi, come sempre più numerosi in questi bruttissimi anni, possa subire, senza che si reagisca, la sorte di Giulio.

Impegniamoci anche se a volte avvertiamo la sproporzione fra quanto dovrebbe esser fatto e non si fa a livello istituzionale: per via degli affari, e perché nella dissennata spedizione che si prepara in Libia non possiamo litigare con l’Egitto, e anzi è bene che continuiamo a dare armi anche a paesi come l’Arabia Saudita che in fondo sarebbe un’alleata.

Non è combattendo l’Isis in questo modo che riusciremo a vincerlo.

Il ministero dell’Interno egiziano ci riprova. Sarebbe una «vendetta personale» a spiegare le circostanze della morte e tortura di Giulio Regeni. «Non ci accontenteremo di verità di comodo e reagiremo ad ogni tentativo di depistaggio», è la giusta reazione della famiglia di Giulio.

A questo punto, gli inquirenti egiziani starebbero indagando tra i contatti del dottorando friulano. È proprio nella cerchia dei suoi amici che potrebbe trovarsi la risposta sulle responsabilità nella morte del giovane ma non per vendetta. È plausibile invece che il suo arresto possa essere spiegato come uno scambio di persona considerando quanto Giulio fosse vicino, ma estraneo, ad ambienti dell’attivismo politico di sinistra al Cairo.

La pista della vendetta personale, dopo i depistaggi su incidente stradale, delitto sessuale, coinvolgimento della Fratellanza musulmana, sembra un nuovo asso nella manica lanciato dagli egiziani che dal canto loro nulla stanno facendo per fornire prove significative al team Ros, Sco e Interpol, da tre settimane al Cairo. Neppure i tabulati telefonici sono stati consegnati nelle mani degli inquirenti italiani, quindi ad un mese dalla scomparsa di Giulio non è possibile dire con certezza neppure dove sia stato prelevato, se sotto casa sua (a Doqqi) o nei pressi di piazza Tahrir.

Su questo punto finalmente è insorto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, che ha chiesto che gli inquirenti italiani abbiano «accesso a tutti i documenti sonori e filmati, ai referti medici e a tutti gli atti del processo nelle mani della procura di Giza».

È già passato un mese dalla scomparsa di Giulio Regeni del 25 gennaio scorso. Per ben sei giorni nessuno ha saputo che il giovane e brillante ricercatore friulano fosse sparito nel nulla. E da lì sono iniziati i ritardi di un caso tanto atroce quanto simbolico da aver imposto ogni tipo di depistaggio e intimidazione, fino al momento del ritrovamento del cadavere il 3 febbraio scorso.

Uccidendo e torturando Giulio Regeni è stato violato il taboo dell’inviolabilità del corpo degli stranieri in Egitto. E questo cambierà per sempre il rapporto che molti cittadini europei avranno con il regime militare di al-Sisi nei prossimi anni.

Non era forse necessariamente questo l’obiettivo dei poliziotti egiziani che hanno arrestato, ucciso e torturato Giulio. Ma di sicuro hanno colto nel segno. Ormai anche gli stranieri devono temere la Sicurezza di Stato come fanno gli egiziani.

È di pochi giorni fa la notizia di due giovani fratelli di nazionalità turca, Mucahit e Cihat Kirtoklu, di cui si sono perse le tracce al Cairo. In questo caso la loro scomparsa è stata immediatamente resa nota ai media. E questo potrebbe essere essenziale per evitare che i due finiscano nelle mani degli stessi carnefici di Giulio.

Ieri il giovane dottorando friulano è stato ricordando all’Università americana del Cairo (Auc) con letture di poesie di Ungaretti e Quasimodo.

Oggi alle 14 si svolgerà in via Salaria a Roma, alle porte dell’ambasciata egiziana in Italia, una piccola commemorazione silenziosa di Giulio, organizzata dall’Associazione Antigone. Anche la sorella di Giulio, Irene, ha voluto far sentire la sua voce chiedendo che vengano esposti gli striscioni gialli che chiedono «Verità per Giulio» come annunciato nella campagna lanciata da Amnesty International.

Si tenta in qualche modo di dare così un segnale alle autorità egiziane che i riflettori sulla vicenda in Italia non si sono spenti anche all’indomani della condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo nel caso Abu Omar.

Dopo il ritrovamento del cadavere in un fosso della periferia della capitale egiziana, molti hanno avanzato sospetti di tentativi di complotto.

In realtà, secondo molti attivisti al Cairo, la prassi di liberarsi dei cadaveri torturati da parte della polizia egiziana è diventata una consuetudine. «In passato i corpi dei prigionieri venivano seppelliti negli stessi edifici della Sicurezza di Stato, ora vengono lasciati sul ciglio della strada», ci riferiscono ambienti della sinistra egiziana.

La repressione del dissenso al Cairo non si ferma. Nonostante le promesse di al-Sisi che aveva assicurato di voler intervenire per arginare gli attacchi indiscriminati della polizia alla gente comune, continuano gli episodi di repressione e arresti sommari.

Ieri l’attivista per la difesa dei diritti umani, Hossam Bahgat, è stato fermato all’aeroporto del Cairo e gli è stato impedito di lasciare il paese. Bahgat era diretto in Giordania per partecipare a un incontro delle Nazioni unite quando è stato fermato. Era in precedenza stato arrestato per le sue dichiarazioni critiche verso il regime.

Anche il giudice, Amir Awad, è stato arrestato dopo aver presentato un appello firmato da 31 giudici contro il prepensionamento di quattro toghe, accusate di essere vicine alla Fratellanza musulmana.

IL SUPPLIZIO DI GIULIO REGENI

AFFARE DI STATO PER L’EUROPA

di Jean-Pierre Filiu

Diplomazia. L’Italia mal ricompensata della comprensione di cui aveva dato pubblicamente prova dopo il colpo di stato di al-Sisi del 2013

Più di quattro mila universitari di tutto il mondo hanno pubblicato una lettera aperta al presidente Abdel Fattah al-Sisi perché si faccia luce su questo dramma. Il portavoce del ministero degli Esteri egiziano ha subito reagito esprimendo il suo «rifiuto totale per le affermazioni contenute in questa lettera sugli arresti sommari, le torture e le sparizioni in Egitto». Ha aggiunto che queste affermazioni «deformano completamente la realtà sul campo e rappresentano delle generalizzazioni basate sul sentito dire e su manipolazioni di chi vuole riprendere piede in Egitto dopo essere stato cacciato dal popolo». Questa espressione era rivolta ai Fratelli musulmani, da cui proveniva il presidente Mohammed Morsi, rovesciato nel luglio 2013 dal generale al-Sisi.

Ho potuto misurare, durante un mio recente soggiorno al Cairo, quanto le teorie del complotto, già molto popolari in Egitto, abbiano preso, durante la presidenza al-Sisi, una dimensione aggressiva e anti-occidentale di una virulenza senza precedenti.

I Fratelli musulmani sono assimilati ai jihadisti di Daesh e stigmatizzati per lo stesso «terrorismo». Gli uni e gli altri parteciperebbero ad una vasta campagna internazionale di destabilizzazione dell’Egitto da parte di Servizi stranieri di informazione. In un clima così deleterio, non stupisce che una stampa agli ordini del regime abbia ripreso delle illazioni nauseabonde sui supposti legami tra Regeni con questo o quell’altro ufficio anglo-sassone (prima di ammettere la morte sotto tortura, le autorità avevano tentato in vano di accreditare la versione di un incidente automobilistico, poi di un crimine sessuale).

L’inchiesta sulla morte di Regeni è stata affidata a un ufficiale egiziano… condannato nel 2003 per tortura su un detenuto. L’impunità assoluta di cui gioiscono i servizi di «sicurezza» in Egitto si è tradotta in questi ultimi giorni in proscioglimenti scandalosi: è stata cancellata in appello, il 14 febbraio 2016, la condanna pronunciata contro i poliziotti che avevano ucciso con dei colpi di pistola una manifestante pacifica, Shaimaa el-Sabbagh, nel gennaio 2015, nel quarto anniversario dalle proteste anti-Mubarak. Il 17 febbraio, studenti e insegnanti dell’Università americana del Cairo (denominata con la sua sigla inglese Auc) hanno manifestato in memoria di Giulio Regeni ricordando come «la bolla dell’Auc non ci protegge».

L’Italia viene davvero mal ricompensata della comprensione di cui aveva dato pubblicamente prova dopo il colpo di Stato di al-Sisi del 2013. Il premier Matteo Renzi, accogliendo al-Sisi nel suo primo viaggio in Europa, nel novembre 2014, aveva celebrato il «partenariato strategico» tra Roma e il Cairo. Il supplizio di Giulio Regeni non dovrebbe preoccupare solo l’Italia, ma è una sfida per l’intera Europa, il cui silenzio è stato assordante dopo la rivelazione del dramma.

Quanto ai «realisti», che difendono la cooperazione più stretta possibile con i servizi egiziani nella lotta al terrorismo, e sono indulgenti verso gli «eccessi» di una tale lotta, guadagnerebbero molto se meditassero sulle lezioni del caso Regeni. La verità è che mezzo milione di militari egiziani confermano dopo anni di essere incapaci di ridurre una insurrezione jihadista nel Sinai che conta su poco più di mille combattenti. La realtà è che i servizi detti di «sicurezza» sono responsabili in Egitto di un’insicurezza generalizzata per l’impunità che è loro garantita. No, non dispiaccia ai «realisti», ma assolvere il regime di al-Sisi per i crimini perpetrati nel suo nome o nella sua ombra rivela una delle cecità più pericolose. Non possiamo che sostenere coloro i quali, come Thibaut Poirot su Le Monde, chiedono invece all’Europa di mobilitarsi perché venga fatta luce sulla verità nel caso della morte di Giulio Regeni. Da parte mia, dopo il minuto di silenzio che ha aperto la mia recente conferenza al Cairo, dedico ogni mio intervento pubblico, a Parigi, Montpellier, Le Hauvre o Saint-Malo, alla memoria del ricercatore suppliziato. Giustizia per Giulio.

». Anche questa vota la notizia viene dalla stampa internazionali.

». Anche questa vota la notizia viene dalla stampa internazionali.

Il manifesto, 24 febbraio 2016

Droni killer a Sigonella per bombardare le postazioni Isis in Nord Africa. La notizia, ancora una volta, arriva dall’altra parte dell’oceano. The Wall Street Journal, citando una fonte ufficiale delle forze armate Usa, ha rivelato che da circa un mese il governo italiano ha autorizzato il decollo di droni armati statunitensi dalla stazione aereonavale di Sigonella in Sicilia per effettuare «operazioni militari contro lo Stato islamico in Libia e attraverso il Nord Africa».

Sempre secondo il quotidiano, il via libera da parte del governo Renzi sarebbe giunto «dopo più di un anno di negoziati» e con una alcune limitazioni alle regole d’ingaggio. «Il permesso sarà dato dal governo italiano ogni volta caso per caso e i droni potranno decollare da Sigonella per proteggere il personale militare in pericolo durante le operazioni anti-Isis in Libia e in altre parti del Nord Africa», scrive il Wsj.

L’amministrazione Obama avrebbe tuttavia richiesto l’autorizzazione a operare dalla Sicilia anche per missioni offensive, dato «che sino al mese scorso i droni Usa schierati a Sigonella erano solo per scopi di sorveglianza».

Le autorità italiane hanno confermato le rivelazioni Usa ma la versione soft-difensiva sui velivoli senza pilota è assai poco credibile; inoltre è tutt’altro che vero che i droni-killer operino da Sigonella solo da un mese a questa parte. I sistemi di volo automatizzati in mano alle forze armate Usa sono i famigerati MQ-1 Predator e MQ-9 Reaper, armi letali da first strike, in grado d’individuare, inseguire ed eliminare gli obiettivi «nemici» grazie ai due missili aria-terra a guida laser AGM-114 «Helfire».

Questi droni sono stati impiegati negli ultimi dieci anni per più di 500 attacchi in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Siria, Yemen e Libia con oltre 4.200 vittime. L’ultimo strike con i droni-killler è stato effettuato la settimana scorsa contro un presunto «campo d’addestramento» delle milizie filo-Isis a Sabratha, in Tripolitania, vicino al confine con la Tunisia.

Secondo Washington, il raid avrebbe causato la morte di una trentina di jihadisti tra cui il tunisino Noureddine Chouchane, ritenuto uno dei responsabili degli attentati effettuati lo scorso anno al Museo del Bardo e sulla spiaggia di Sousse. Il campo di Sabratha (ad una ventina di chilometri dal terminal gas di Melitha gestito dall’Eni) è stato colpito da missili aria-terra lanciati da alcuni bombardieri Usa decollati dalla Gran Bretagna e da Predator o Reaper presumibilmente di stanza proprio a Sigonella, come riferito da alcuni organi di stampa internazionali.

I Predator Usa erano stati impiegati da Sigonella per le operazioni di guerra in Libia nella primavera-estate 2011. Un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies di Londra sulle unità alleate impegnate nell’operazione «Unified Protector», aveva documentato come a partire della metà dell’aprile 2011 due squadroni dell’Us Air Force con droni-killer erano stati trasferiti nella base siciliana. I primi raid furono effettuati il 23 aprile contro una batteria di missili libici nei pressi del porto di Misurata; un secondo raid fu sferrato invece a Tripoli il giorno seguente contro un sistema anti-aereo «SA-8».

Da allora l’uso della base di Sigonella come piattaforma di lancio dei droni Usa non ha conosciuto interruzioni e le operazioni sono state estese a tutta l’Africa sub-sahariana, alla Somalia, allo Yemen e più recentemente anche alla Siria.

Nel maggio 2013, l’Osservatorio di Politica Internazionale, un progetto di collaborazione tra il CeSI (Centro Studi Internazionali), il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e il Ministero degli Affari Esteri, pubblicò uno studio sui velivoli senza pilota statunitensi a Sigonella in cui si documentò la presenza di «non meno di sei Predator Usa da ricognizione e attacco». «I droni temporaneamente basati a Sigonella hanno fondamentalmente lo scopo di permettere alle autorità americane il dispiegamento di questi determinati dispositivi qualora si presentassero delle situazioni di crisi nell’area nordafricana e del Sahel», scriveva l’Osservatorio.

«Ai tumulti della Primavera Araba che hanno portato alla caduta dei regimi di Tunisia, Egitto e Libia ha fatto seguito un deterioramento della situazione di sicurezza culminato nel sanguinoso attacco al consolato di Bengasi e nella recente crisi in Mali, dove la Francia ha lanciato l’Operazione Serval. In considerazione di tale situazione, la Difesa Italiana ha concesso un’autorizzazione temporanea allo schieramento di ulteriori assetti americani a Sigonella».

Anche allora si tentò comunque di edulcorare la pillola dei droni-killer con il Parlamento e l’opinione pubblica. «Concedendo le autorizzazioni, le autorità italiane hanno fissato precisi limiti e vincoli alle missioni di queste specifiche piattaforme», aggiungeva il rapporto. «Ogni operazione che abbia origine dal territorio italiano dovrà essere condotta come stabilito dagli accordi bilaterali in vigore e nei termini approvati nelle comunicazioni 135/11/4a Sez. del 15 settembre 2012 e 135/10063 del 17 gennaio 2013».

Nello specifico, si potevano autorizzare solo le sortite di volo volte all’«evacuazione di personale civile, e più in generale non combattente, da zone di guerra e operazioni di recupero di ostaggi» e quelle di «supporto» al governo del Mali «secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 2085 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite». Le forze armate Usa sarebbero state tenute ad informare le autorità italiane prima dell’effettuazione di qualsiasi attività. Mistero fitto però sul modo in cui si potrà mai impedire a Washington di utilizzare Sigonella per operazioni contrarie alla Costituzione o agli interessi strategici nazionali.

Il tempo per la diplomazia si sta rapidamente consumando. Anche ieri il parlamento di Tobruk ha rinviato il voto sull’esecutivo unitario nato dalla mediazione delle Nazioni Unite e ormai nelle capitali occidentali si spegne la fiducia nel successo dell’iniziativa benedetta dall’Onu. Così Washington, Roma, Parigi e Londra stanno lavorando freneticamente a una soluzione alternativa, un piano B con un solo punto certo: l’espansione del feudo jihadista in Libia va fermata, anche a costo di rassegnarsi a una divisione sostanziale del paese. Brett McGurk, l’uomo a cui Barack Obama ha affidato la lotta contro lo Stato Islamico, è tornato a sottolineare la preoccupazione della Casa Bianca. Gli americani non sono disposti ad assistere alla crescita delle brigate libiche con la bandiera nera, che «tentano di attrarre quanti più combattenti stranieri» dal Maghreb e dall’Africa centrale. Per niente intimoriti dal bombardamento statunitense della scorsa settimana, i miliziani islamici hanno attaccato di nuovo le installazioni petrolifere distruggendo due grandi depositi di greggio a Sida. L’obiettivo di queste incursioni è chiaro: azzerare l’unica risorsa che finanzia le istituzioni libiche rivali e le formazioni locali che si oppongono al Daesh. La premessa per costruire il caos totale e imporre il dominio del Califfato.

Così gli alleati europei si stanno allineando alla nuova posizione della Casa Bianca: «Agiremo ogni volta che verrà individuata una minaccia diretta». Una dichiarazione che in pratica permette di attaccare qualunque base dell’Is. E alla quale per la prima volta sembra avvicinarsi anche Matteo Renzi, che ieri ha detto «se ci sono iniziative contro terroristi e potenziali attentatori dell’Is, l’Italia farà la sua parte insieme con gli alleati ».

Dal punto di vista militare, la macchina dei raid è già in azione. C’è una ricognizione aerea continua, condotta dai droni americani e italiani che decollano da Sigonella; da quelli francesi che perlustrano l’area desertica del Fezzan e da quelli britannici che partono da Cipro. Altri velivoli spia, inclusi i nostri Amx schierati a Trapani, scattano foto e monitorano le comunicazioni radio grazie ad apparati a lungo raggio, che gli permettono di restare fuori dallo spazio aereo libico. Una sorveglianza che avrebbe permesso di selezionare circa duecento potenziali bersagli.

Ma l’Italia al momento resta ancorata alla sua posizione iniziale: non è disposta a partecipare ad azioni su larga scala senza una cornice legale, ossia la richiesta di un governo riconosciuto a livello internazionale. E senza i nostri aeroporti, non è possibile una campagna aerea su vasta scala. La scorsa settimana, gli F-15 statunitensi che hanno raso al suolo il comando di Sabratha sono decollati dalla Gran Bretagna: una missione che richiede almeno sei rifornimenti in volo di carburante per arrivare sull’obiettivo e tornare indietro. Per questo il Pentagono ha dovuto accettare il diritto di veto della Difesa italiana pur di utilizzare la pista di Sigonella per i pattugliamenti dei droni armati durante i raid delle forze speciali. I blitz di Navy Seal e Delta Force richiedono una sorta di scorta volante, pronta a proteggere la ritirata, che può partire solo dalla Sicilia. In questo modo, però, il nostro governo avrà la certezza di essere informato di ogni attacco condotto dagli incursori statunitensi e potrà pronunciarsi sui bersagli da colpi- re o meno. L’unica garanzia per evitare di venire spiazzati dall’iniziativa di altre nazioni, come accadde nel 2011 con l’operazione franco-britannica contro Gheddafi.

Ma nessuno si illude: una manciata di bombardamenti e colpi di mano isolati non riuscirà a fermare la crescita del Califfato. Per sconfiggerlo servono truppe di terra: soldati libici con un sostegno occidentale. E bisogna trovare un governo riconosciuto che legittimi questo “sostegno”. Ed ecco materializzarsi il “piano B”: l’ipotesi che sta rapidamente prendendo piede tra Roma e Washington è quella di abbandonare il parlamento di Tobruk e l’armata del generale Haftar — che stanno soffocando anche il secondo tentativo dell’Onu — per puntare sull’altra compagine, quella di Tripoli. Al momento è una sorta di “ultima minaccia”, per cercare di sbloccare le resistenze di Tobruk ma potrebbe trasformarsi in fretta in un’opzione concreta. Con un ribaltamento di fronti: mentre a Tripoli il potere è in mano a formazioni islamiche più o meno moderate, il governo rivale aveva ispirazione laica e supporto occidentale. E con la prospettiva di dividere il paese in tre entità principali, che ricalcano l’antica organizzazione amministrativa ottomana: Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Una soluzione che potrebbe placare anche le potenze regionali, come Egitto, Turchia, Qatar ed Emirati.

Nella storica capitale verrebbero concentrati gli sforzi per debellare lo Stato islamico. Mobilitando le altre milizie più combattive, come lo schieramento di Misurata. E schierando in Tripolitania un contingente occidentale che contribuisca a difendere le infrastrutture chiave per la sicurezza e la ripresa economica: porti, aeroporti, oleodotti, terminal petroliferi. Una missione rischiosa, che verrebbe affidata all’Italia: il piano elaborato da oltre un anno che prevede «fino a cinquemila soldati». Se ne è parlato tante volte, ma adesso la macchina militare e diplomatica sta accelerando. Perché lo Stato islamico avanza ogni giorno: ieri sera ci sono stati combattimenti proprio alle porte di Tripoli.

LO STIVALE È UNA POSTAZIONE STRATEGICA

di Giuseppe Cucchi

Le basi americane in Italia, il cui comando rimane sempre in mani italiane , sono concesse per scopi concordati in sede Nato. Ogni volta che gli Usa desiderano utilizzarle per motivi non previsti dall’Alleanza Atlantica, sono obbligati a chiedere un’autorizzazione italiana, che deve essere esplicita e può essere rifiutata in presenza di forti motivi ostativi. Caso limite fu quello del 1986 proprio a Sigonella, dove l’intervento italiano dovette assumere forme particolarmente decise per reprimere una violazione statunitense della sovranità italiana considerata pericolosa per la nostra sicurezza. Il nostro territorio è una base indispensabile per chi voglia operare in Nord Africa , Medio Oriente o Balcani.

«Egitto. L’Italia allenta la pressione, il boia no. Solo ieri 116 condannati, tra cui un bimbo di quattro anni (!). Agli arresti lo scrittore Ahmed Naji».

«Egitto. L’Italia allenta la pressione, il boia no. Solo ieri 116 condannati, tra cui un bimbo di quattro anni (!). Agli arresti lo scrittore Ahmed Naji».

Il manifesto, 23 febbraio 2016 (m.p.r.)

Tra i tavoli dei bar del Cairo, mentre fino a qualche giorno fa tutti gli avventori citavano Giulio e la necessità di fare chiarezza, ora il clima è cambiato. «L’Italia non fa la voce grossa», si sente ripetere.

In verità, due sono i motivi per cui il pressing del governo Renzi sul presidente al-Sisi non sembra affatto significativo. L’Italia è pronta a sostenere l’Egitto in caso di guerra in Libia. Questo è ormai uno dei punti più delicati della politica estera italiana dopo la formazione di un governo di unità nazionale che non accenna a decollare e i raid Usa su Sabrata. In secondo luogo, gli accordi economici per lo sfruttamento dei giacimenti di gas Eni, a largo di Port Said, sono tra le priorità in politica economica. Ieri il ministero del Petrolio egiziano ha dato il via libera definitivo ad Eni per lo sviluppo di Zohr XI, la storica scoperta dello scorso settembre che cambierà gli equilibri economici nel Mediterraneo orientale. Pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Giulio Regeni era prevista proprio la firma dei contratti attuativi per procedere con i lavori, che dovrebbero chiudersi entro il 2017, tra Eni e autorità egiziane.

Tutto questo rende la verità nel caso Regeni più difficile da esigere e nelle mani delle autorità egiziane che hanno tutto l’interesse a depistare e insabbiare il caso. Nei giorni scorsi, gli egiziani erano tornati a protestare proprio sulla scia dell’indignazione per la morte del giovane dottorando italiano. Dopo le richieste di fare chiarezza sulla vicenda, avanzate la scorsa domenica dal premier Renzi, il ministro dell’Interno, Abdel Ghaffar, ha fatto riferimento all’intesa con l’Italia e alla necessità di «arrestare i responsabili». Ma sembra che le autorità egiziane non vogliano collaborare davvero con il team di investigatori italiani (Ros, Sco e Interpol), che si trova ormai da quasi tre settimane al Cairo. Gli inquirenti resteranno ancora, come richiesto anche dalla famiglia del giovane friulano in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi.

L’Egitto è tornato ad alzare la voce per gli abusi compiuti dalla polizia. Decine di familiari di prigionieri politici e desaparecidos si sono radunati alle porte del Sindacato dei giornalisti per chiedere «processi giusti». Alcuni dei manifestanti tenevano tra le mani le foto dei loro familiari, detenuti nella prigione di al-Aqrab, quasi tutti processati da tribunali militari e condannati a morte. Non solo, i dirigenti del Centro per la riabilitazione delle vittime di Violenza e Tortura (Nadeem) hanno annunciato che resisteranno al provvedimento di chiusura della clinica, disposta direttamente dal governo.

Secondo Amnesty International sono 41mila i prigionieri politici in Egitto, circa 1500 i casi di sparizioni denunciate e migliaia le condanne a morte. Solo ieri il Tribunale del Cairo ha condannato a morte 116 persone per gli scontri del 3 gennaio 2014 tra sostenitori dei Fratelli musulmani e polizia che causarono 13 vittime. Tra i condannati a morte figurerebbe anche un bambino di quattro anni che all’epoca dei fatti ne aveva due. Questo dimostra ancora una volta che i giudici procedono a condanne sommarie senza neppure studiare i casi dei condannati o leggere i nomi degli imputati in aula.

In una lettera dal carcere, uno dei leader del movimento 6 aprile, Ahmed Maher, ha criticato la repressione che ha impedito migliaia di egiziani di tornare a protestare contro il regime militare lo scorso 25 gennaio. Nel giorno in cui Giulio Regeni è sparito, quinto anniversario dalle rivolte del 2011, non ci sono state significative manifestazioni di piazza.

E dopo le proteste dei giornalisti e gli arresti di comici e fumettisti, ieri lo scrittore Ahmed Naji è stato arrestato dopo aver subìto una condanna a due anni di prigione per linguaggio osceno. Le accuse si riferiscono al suo ultimo romanzo Istikhdam al-Hayah (Usando la vita) del 2014. Naji ha respinto le accuse. Secondo lo scrittore, autore di Rogers (2007), i giudici continuano a riferirsi al testo come a un articolo mentre si tratta di uno dei capitoli del suo libro. Anche il caporedattore del quotidiano Akhbar al-Adab, Tarek al-Taher, che lo ha pubblicato, dovrà pagare una multa di 1500 euro. Il sindacato dei giornalisti ha definito la sentenza un attacco all’«immaginazione degli scrittori».

«La Grecia rischia di diventare uno Stato abbandonato e chiuso dove i migranti in arrivo non trovano più possibilità di uscire In Siria milioni di persone sono intrappolate e vittime di violenze. Ma c’è di peggio, situazioni quasi invisibili: Sud Sudan e Centrafrica». La Repubblica, 23 febbraio 2016

Roma. Il “partito della cricca” è trasversale per vocazione. E infatti, se da un lato fa da stampella al governo Renzi, dall'altro rianima Silvio Berlusconi, offrendo il candidato per la corsa al Campidoglio. Il soccorso a Renzi è firmato Denis Verdini, quello all'ex Cavaliere è sulle spalle di Guido Bertolaso, e sia l'uno sia l'altro sono imputati nei processi sui Grandi Eventi e sugli appalti del G8. Entrambi accusati di concorso in corruzione.

L'intervista di Emanuele Giordana e Alessandro Rocca allo storico Angelo Del Boca alla vigilia della presentazione di un documento di analisi della Tavola della pace. Il manifesto, 20 febbraio 2016

L'appello dei parlamentari europei, la cronaca di Giuseppe Acconcia sulle proteste spontanee contro i metodi della polizia egiziana, l'intervista di Viviana Mazza a David Runciman.

Il Fatto Quotidiano, il manifesto, Corriere della Sera, 20 febbraio 2016 (m.p.r.)

Il Fatto Quotidiano

“CASO REGENI

LA MOGHERINI INTERVENGA”

l'appello di Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat e altri 43 parlamentari europei

Il 2 febbraio 2016 il corpo di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge scomparso al Cairo il 25 gennaio, è stato ritrovato in un fosso lungo una strada dei sobborghi del Cairo, con segni di orribili torture e di una morte violenta. Non è stato un semplice incidente, come affermato da un influente membro del Parlamento europeo nel corso di una visita ufficiale al Cairo. Regeni stava svolgendo una ricerca sullo sviluppo dei sindacati indipendenti nell’Egitto del dopo-Mubarak e del dopo-Morsi.

Egitto. Montano al Cairo le proteste contro la polizia. Due morti a Darb el-Ahmar e Assiut

Il nome di Giulio Regeni è sulla bocca di tutti al Cairo. Tra i tavoli dei bar di Sayeda Zeinab e nei caffè di Abdin, il centro antico della capitale egiziana, le responsabilità della polizia egiziana e più nello specifico della Sicurezza di Stato (Amn el-Dawla) sono evidenti. I segni sul corpo di Giulio parlano chiaro e rimandano alle pratiche dei torturatori per antonomasia che ogni giorno sconvolgono le vite di centinaia di giovani egiziani.

Ma la polizia nel regime militare di al-Sisi può fare davvero il bello e il cattivo tempo. Giovedì sera due uomini tra cui un poliziotto sono saliti su un taxi Suzuki nel quartiere di Darb el-Ahmar, nel centro antico del Cairo. Una volta raggiunta la loro destinazione si sono rifiutati di pagare il tassista: una pratica comune per i poliziotti che vivono di piccole tangenti, minacce e corruzione. Ne è nato un alterco e il tassista è stato ucciso. Le ricostruzioni si fanno sommarie ma sembra che il poliziotto sia stato aggredito dalla folla.

È subito iniziata una protesta spontanea nel quartiere contro la polizia. Un caso simile si è verificato lo scorso giovedì ad Assiut, città dell’Alto Egitto. Un altro dei quartieri cairoti dove gli scontri tra cittadini e polizia sono all’ordine del giorno è Matareya. La zona ha una forte maggioranza di Fratelli musulmani. Lì le pratiche della polizia sono sempre più dure e le torture contro gli islamisti moderati quotidiane. Proprio i medici degli ospedali di Matareya hanno protestato per la continua falsificazione dei report dei torturati, imposta con minacce dalla polizia locale.

Stavolta, con Giulio Regeni, la fabbricazione di prove false potrebbe non bastare per le autorità egiziane. Sebbene la stampa filo-governativa stia accreditando la pista dell’omicidio deciso dalla Fratellanza musulmana, nessuno crede a questa ricostruzione. Gli islamisti moderati hanno subìto la più dura repressione della loro storia. I loro leader sono in prigione, incluso l’ex presidente Morsi, con accuse vaghe e inconsistenti. Il partito, Libertà e giustizia, la confraternita e anche la Coalizione per la legittimità, nata per difendere l’ex presidente eletto, sono state dichiarate fuori legge dal 2014 in poi. Accusare quindi il primo partito di opposizione della morte del giovane dottorando italiano è davvero l’ultimo dei depistaggi per non risalire alle vere responsabilità.

Vari apparati potrebbero essere coinvolti nell’arresto, tortura e morte di Giulio. Prima di tutto il Mabahes (la polizia investigativa). È una polizia di primo livello impegnata a prelevare i sospettati di reati politici. Tra gli esponenti del Mabahes figura proprio Khaled Shalaby, detto «Erkab» (che in arabo vuol dire «sali in macchina»). Shalaby è un torturatore, condannato in primo grado dal tribunale di Alessandria, e a guida delle indagini nel caso Regeni. Dal Mabahes, Giulio Regeni potrebbe essere passato di mano in mano fino ad arrivare all’Amn el-Dawla dove sarebbe stato torturato per giorni. Non è ancora chiaro quanti giorni siano passati dal momento dell’arresto alla morte. Qui sono intervenuti anche tanti ritardi sia nella diffusione della notizia sia nell’attivazione delle autorità competenti da parte egiziana.

Infine, sono state diffuse le immagini della decapitazione di due uomini in borghese da parte di Beit al-Mekdisi, gruppo attivo nel Sinai. I due sono presentati come delle spie dell’Intelligence militare. I jihadisti del Sinai rivendicano la loro affiliazione allo Stato islamico (Isis) e si sono resi responsabili di decine di arresti sommari, decapitazioni e attentati. Sono centinaia i soldati e i poliziotti uccisi nella regione dove vige ormai da mesi lo stato di emergenza.

Corriere della Sera

L’INTERVISTA

Professor David Runciman, qual è il suo ruolo rispetto agli studi di Giulio Regeni a Cambridge?

«Io sono il capo del dipartimento di Politica e Studi internazionali e questo include il centro per gli Studi dello sviluppo dove lavorava Giulio. Ho la supervisione di tutti gli studenti che lavorano all’estero, sappiamo delle ricerche che conducono e ci assicuriamo che si tratti di lavoro accademico convenzionale, ho avuto questo ruolo con Giulio, ed eravamo consapevoli che stava lavorando anche con l’American University in Cairo».

Ha cominciato a settembre e la fine del lavoro sul campo era marzo. Doveva scrivere durante questo periodo?

«No, il punto del lavoro sul campo è di fare ricerca, lavoro d’archivio, interviste; e ci si aspetta che poi si finisca a Cambridge, non c’erano report che stava scrivendo per noi mentre era là».

Maha Abdelrahman era la sua unica supervisor a Cambridge?

«Maha era la sua supervisor e lo seguiva come seguiamo tutti gli studenti».

Gli investigatori dicono che sarebbe stato spinto a intensificare le sue ricerche in modo più partecipativo.

«Sono speculazioni senza base, e distraggono dalla questione centrale. Vogliamo sapere la verità su chi l’ha ucciso. Era un ricercatore accademico innocente ed è stato brutalmente assassinato».

Lei parla di ricerca mainstream ma altri ricercatori che trattano questi temi hanno avuto problemi con le autorità al Cairo. Non c’è una responsabilità dei docenti quando un ricercatore è mandato in un luogo potenzialmente rischioso?

«Riconosciamo di avere una responsabilità per tutti gli studenti. Giulio lavorava su un tema mainstream, cioè non un tema politico, si trattava di analisi su economia e sviluppo. Quello che gli è successo è completamente inspiegabile».

Una email di Giulio mostra che voleva fare domanda per un fondo di diecimila sterline della Antipode Foundation, un progetto tra attivismo e ricerca.

«Le ricerche che sappiamo stava conducendo non erano in un territorio opaco tra attivismo e ricerca, si trattava di ricerca accademica. Non ho visto quest’email e non commenterò».

La supervisor è stata sentita dalla Procura di Roma.

«Maha era al funerale di Giulio, è stata portata via dalla polizia e interrogata dal procuratore in circostanze che noi consideriamo estremamente insensibili, non le sono state date sufficienti spiegazioni e non parla italiano. Era in Italia per piangere Giulio, quello che è stato detto ai media italiani dopo quel colloquio non ha basi, sono state rivelate cose che si dichiara che avrebbe detto, ma lei non ha detto. Non era in grado di capire cosa veniva detto sul suo conto».

Il dipartimento ha un modulo di valutazione del rischio, un risk assessment form, quando gli studenti vanno all’estero?

«Sì, per Giulio l’ho firmato io. Abbiamo seguito i consigli del Foreign Office. Il Cairo era un posto del tutto sicuro secondo il British Foreign Office. Il fatto che qualcosa di terribile sia accaduto non invalida il fatto che quando è partito, era in linea con i criteri dei rischi».

Il risk assessment è cambiato per mandare altri studenti al Cairo?

«Lo stiamo rivedendo, anche se la valutazione del Foreign Office non è cambiata».

Cambridge avrebbe approvato il fatto che Giulio voleva scrivere per il manifesto?

«Il nostro lavoro era di approvare il suo lavoro accademico».

«Profughi. Se decine di milioni di morti nelle guerre europee non sono un buon argomento per un continente unito, alcune decine di migliaia di migranti annegati lo saranno per un minimo di solidarietà umana?»

«Profughi. Se decine di milioni di morti nelle guerre europee non sono un buon argomento per un continente unito, alcune decine di migliaia di migranti annegati lo saranno per un minimo di solidarietà umana?»

Il manifesto, 20 febbraio 2016

«Io non l’ho voluto!», grida dio — nel grande dramma Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus – davanti al mondo intero che si autodistrugge in guerra.

«Noi non l’abbiamo voluto!», grideranno i capi di governo a Bruxelles, Berlino, Londra, Parigi, Roma e nelle altri capitali europee, quando fatalmente l’Unione europea andrà alla fine in pezzi. Ma a quel punto, chi avrà voluto e che cosa davvero avrà determinato questo esito?

Prima di abbozzare una risposta, converrà ricordare ai Salvini, ai Farage, ai Grillo e a tutti gli altri agitatori della domenica che sono stati settanta i milioni di morti della seconda guerra mondiale e i più di venti della prima ad aver spinto nella direzione di un’unificazione europea – e questo dopo tre secoli di conflitti incessanti in cui tutti si battevano contro tutti.

L’Europa non ha nulla da insegnare in tema di pace, solidarietà e diritti, perché è stata sino a settant’anni fa il continente più mortifero della storia. E oggi ricomincia a contorcersi in conflitti, chiusure, minacce e ripicche come se avesse dimenticato tutto.

Intendiamoci. Magari un accordo dell’ultimo minuto con Cameron si troverà. Ma i nodi continueranno a venire al pettine, perché le ragioni della crisi sono sistemiche, e non dipendono solo dall’avventatezza del premier inglese, che è lanciato nel risiko del Brexit per ragioni di esclusiva politica interna. La ragione fondamentale è che la Ue manca di qualsiasi progetto politico-sociale comune, e che tutti i suoi membri sono vincolati a logiche locali, ai piccoli dividendi politici nazionali, in una fase di stagnazione e incertezza economica che radicalizza ogni scelta. In questo senso Cameron, indubbiamente uno statista mediocre, non è più responsabile di Merkel, Hollande e tutti gli altri, compreso il nostro gioviale primo ministro.

Consideriamo la questione dei profughi. Se la Ue avesse uno straccio di politica estera comune, e soprattutto non dipendente dalle pulsioni neo-imperiali di Cameron o di Hollande o da quelle anti-russe degli Usa, si sarebbe posta da anni la questione dei profughi e non improvvisamente, nell’agosto 2015, come ha fatto Merkel. Non si affiderebbe in tutto e per tutto a Erdogan perché tenga lontano dall’Europa i profughi, concedendogli, oltre a 3 miliardi di euro, mano libera contro i curdi e in Siria. E soprattutto avrebbe affrontato la questione umana e sociale dei profughi, dalla Siria e da altri paesi in guerra, in modo solidale, distribuendo equamente gli oneri dell’accoglienza ai vari paesi e lavorando a un’integrazione sociale degli stranieri che, nel lungo periodo, avrebbe sicuramente giovato alla sua economia.

E invece no. Debole con i forti e fortissima con i deboli, concede a Cameron un referendum che a suo tempo ha rifiutato alla Grecia. Abbozza una ricollocazione dei profughi che fallisce clamorosamente. E ora deve digerire la chiusura delle frontiere in Austria, Ungheria e altri stati balcanici, ciò che si ripercuoterà a catena in tutto il continente. Invece di creare un piano di sicurezza sociale per tutti i membri si appresta a concedere all’iperliberista Cameron una riduzione dei benefici per i migranti Ue in Inghilterra. Nel frattempo, ricominciano gli sbarchi in Sicilia, con altri annegati, e la buona stagione è alle porte. Intanto, la situazione in Siria e Libia è sempre più esplosiva.

A quasi settant’anni dai primi trattati europei, questa è la realtà del vecchio continente. Se decine di milioni di morti nelle guerre europee non sono un buon argomento per un continente unito, alcune decine di migliaia di migranti annegati lo saranno per un minimo di solidarietà umana in Europa?

Bruxelles. Mentre nelle acque di fronte ad Agrigento si consuma una nuova tragedia, sui migranti in Europa si continua a litigare. Di fronte all’emergenza sempre più pressante e al rischio della polverizzazione di Schengen, i leader europei hanno passato due giorni e due notti a Bruxelles per discutere di Brexit. Di rifugiati solo una discussione nella notte tra giovedì e venerdì, inconcludente e segnata dai litigi. Si aspetta marzo, si spera di convincere la Turchia a bloccare le partenze verso la Grecia (Ankara ha già ricevuto tre miliardi per la gestione dei profughi siriani) e si attende tra poche settimane che la Commissione presenti il piano per modificare in modo permanente ed efficace le regole europee per ripartire tra i Ventotto i migranti e salvare Schengen. Ma ancora una volta spetterà ai governi accettare il sistema e stando al clima respirato a Bruxelles la svolta non sembra vicina. Non per niente Juncker rinvia la proposta da dicembre. Ma ora non può più aspettare visto che senza una soluzione a maggio Schengen rischia di saltare.

Ieri l’Austria ha sfidato Bruxelles attuando la decisione di accettare solo 80 richiedenti asilo al giorno. Un piano che la Commissione l’altro ieri aveva definito illegale. Il Cancelliere Faymann nel chiuso del summit europeo ha spiegato ai colleghi di avere fatto il possibile (ha accolto circa 120mila profughi) e di non avere alternative al tetto agli ingressi: «Se tutti accettassero i nostri stessi numeri potremmo distribuire due milioni di rifugiati». L’austriaco si è ritrovato isolato al tavolo, ma molti leader della Vecchia Europa pur temendo ripercussioni per Schengen e danni economici dalla chiusura del Brennero hanno in parte compreso le sue ragioni, dettate dall’egoismo dei paesi dell’Est che costruiscono muri e rifiutano di ospitare i migranti arrivati negli altri paesi.

L’altra notte Renzi ha minacciato i governi dell’ex blocco sovietico di tagliare loro i fondi europei se non cambieranno linea. Minaccia in passato spesa anche dalla Merkel. Ma ieri il governo ungherese ha tirato dritto: «Quello di Renzi è un ricatto politico», le parole del portavoce di Orban. «Renzi non può ricattare nessuno», ha aggiunto il ministro polacco Konrad Szymanski. Con loro in Italia si schiera Salvini, mentre la presidente della Camera Laura Boldrini appoggia il premier: «Non si sta in una famiglia solo quando fa comodo». L’Ungheria poi ha annunciato una nuova mossa unilaterale: domani chiuderà le tre frontiere ferroviarie con la Croazia. La Slovenia lunedì conferirà più poteri all’esercito nel controllo dei confini. Ma il ministro degli Interni tedesco, Thomas de Maizière, ha diffidato i partner da ulteriori misure dannose per la Germania: «Alla lunga ci sarebbero conseguenze». La Merkel intanto ha ottenuto un vertice tra i Ventotto e la Turchia ai primi di marzo.

In attesa che la Grecia controlli a pieno le sue frontiere e che arrivi il piano Juncker, la Cancelliera ritiene che la collaborazione di Ankara nel bloccare le partenze dalle sue coste sia cruciale. Tsipras ha invece bloccato l’accordo per evitare il Brexit se non avrà garanzie che la Grecia non sarà sigillata fuori da Schengen. Hollande, criticato perché non sostiene la ripartizione dei migranti, ha detto che la Francia farà la sua parte quando le frontiere esterne torneranno sotto controllo. In fondo anche il presidente francese vuole «salvare Schengen».

Più di trecento miliardi spalmati su sei anni. È questa la torta dei fondi europei che Matteo Renzi - rilanciando una minaccia già brandita da Berlino vuole togliere ai paesi dell’Europa orientale che si rifiutano di accogliere i richiedenti asilo. Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia. E ancora, i baltici, altrettanto contrari all’idea di una gestione comune dei migranti, di una ripartizione tra i Ventotto di chi fugge in Europa per trovare riparo da guerra e terrorismo. Sono loro che hanno portato Schengen sull’orlo del collasso bloccando da mesi qualsiasi decisione comunitaria. Che hanno costretto paesi come Austria, Germania e Svezia, inizialmente accoglienti con tutti i profughi, a chiudere le porte e a ripristinare i controlli alle frontiere precipitando l’Unione in uno stallo figlio di un pericoloso tutti contro tutti. E poco importa che anche Francia e Spagna siano scettiche verso le riallocazioni: se il problema fosse stato risolto subito avrebbero accettato il sistema.

UNANIMITÀ

La minaccia ad Orban&Co sui fondi piace a molte capitali della Vecchia Europa, ma non è facile da portare alle estreme conseguenze. Il bilancio pluriennale dell’Unione viene infatti approvato all’unanimità su proposta della Commissione ed è difficile immaginare che i leader dell’ex blocco sovietico decidano spontaneamente di tagliarsi i soldi nel 2019, quando l’Ue inizierà a negoziare le prospettive finanziarie 2021-2027. Più verosimile pensare un blitz immediato, visto che i governi ogni anno all’interno del bilancio pluriennale (quello attuale copre il periodo 2014-2020) decidono le spese per i 12 mesi successivi. In questo caso a maggioranza qualificata. Ma appare comunque improbabile che i leader dell’Est non riescano a mettere insieme una minoranza di blocco in grado di fermare la rappresaglia congelando il bilancio. Dunque quella sui fondi può essere considerata una minaccia più politica che reale, anche se nasconde una grande verità su quanto le capitali dell’Est siano europeiste nell’incassare gli ingenti aiuti di Bruxelles e quanto si rivelino egoiste nel non accettare la ripartizione dei migranti ora stipati in pochi paesi.

CONTRIBUTORI

Il bilancio 2014-2020 dell’Unione conta 970 miliardi. Circa 300 tornano ai governi sotto forma di aiuti. Si tratta dei fondi strutturali, di coesione (riservati alle nazioni dell’ultimo allargamento), dei sussidi all’agricoltura, al sociale e di altre decine di programmi europei. Il più grande contributore netto al bilancio comunitario è la Germania, che ad esempio nel 2014 ha avuto un saldo passivo verso l’Unione di 15,5 miliardi. Seguono Francia, che tra dare e avere ha perso 7,1 miliardi, Gran Bretagna (4,9), Olanda (4,7) e Italia (4,4), che nell’ultimo negoziato condotto da Monti nel 2013 ha migliorato di due miliardi il saldo.

BENEFICIARI

Tra i paesi dell’Europa pre-allargamento chi è beneficiario netto dei fondi Ue sono Grecia e Portogallo e per cifre irrisorie Irlanda, Malta e Cipro. La parte del leone nel prendere la fanno però i paesi dell’Est. Come la Polonia, nazione governata dalla destra populista di Kaczynski e Szydlo, contraria all’accoglienza. Peccato che nel 2014 Varsavia abbia registrato un saldo attivo di 13,7 miliardi nel rapporto tra dare e avere con Bruxelles. Il tipico esempio di nazione accusata di accettare la solidarietà a senso unico. Una cifra pari al 3,47% del Prodotto interno lordo con la quale Varsavia sta ammodernando economia e infrastrutture. Tra l’altro nel periodo 2014-2020 può ricevere 228 milioni Ue per i migranti. Altro campione di incassi è l’Ungheria del liberticida Viktor Orban: 5,6 miliardi di attivo nel 2014, pari addirittura al 5,64% del Pil nazionale. E tra l’altro gli ungheresi hanno a disposizione 93 milioni europei per gestire i profughi. Prende bene anche la Repubblica Ceca: 3 miliardi all’anno pari al 2% del Pil. Vengono poi Bulgaria (1,8 miliardi, 4,4% del Pil), Lituania (1,5 miliardi, 4,3% del Pil) e Lettonia (799 milioni, il 3,35% del Pil). Anche gli altri paesi dell’Est, con cifre inferiori, sostengono le loro economie grazie ai fondi europei. Gli stessi paesi che da mesi voltano le spalle alle nazioni che non riescono da sole a gestire i profughi in arrivo dalla Siria. E che ora sono allo stremo.

Si chiamerebbe Salih Neccar e sarebbe un membro delle Ypg ("Unità di protezione popolare' curda). Così, con poche parole, le autorità turche si sono regalate la giustificazione per la strategia anti-kurda nella regione: ieri mattina la Turchia diceva di aver identificato il responsabile materiale della strage di mercoledì sera. Già a poche ore dall’attentato di Ankara l’esercito dava la risposta più scontata: è stato il Pkk. Ieri mattina le accuse si sono arricchite di nuovi dettagli: in coordinamento con il Partito dei Lavoratori Kurdi hanno operato membri delle Ypg siriane, le unità di difesa popolari del Pyd di Rojava. In casa turca uno più uno fa sempre due, ma le regole dell’equazione le dettano le priorità di Stato. Un’architettura che si confà alla perfezione con le ultime mosse turche: il presidente Erdogan, regista di un sistema autoritario che supera i confini nazionali, si fa inquirente, giudice e boia.

Il rispetto della cultura in Italia è scomparso da tempo. Matteo Renzi continua sulla scia dei suoi predecessori: Mussolini, Scelba, Berlusconi.

La Repubblica online, bloc "Articolo 9", 19 febbraio 2016

Oggi, in una bellissima intervista a Repubblica, il fisico Guido Tonelli ha spiegato che è riuscito a studiare, grazie alle borse di studio e ai sacrifici della sua famiglia, perché «a quel tempo c'era un grandissimo rispetto per la cultura e lo studio». Ecco, se oggi l'Italia non è un paese per ricercatori, se oggi non investiamo in ricerca è forse soprattutto perché abbiamo perduto quel rispetto.

Veniamo da una lunga stagione di delegittimazione del sapere critico e della cultura. Nel ventennio berlusconiano l'ignoranza è stata sdoganata, e quasi celebrata, da un senso comune che si riflette tuttora in film, televisione, discorso pubblico di infimo livello intellettuale. Ma, anche prima, il potere italico ha spesso ostentato il suo disprezzo per la cultura: da Mussolini che si vantava di esser entrato in un museo due o tre volte nella vita, al «culturame» di Scelba.

Con Matteo Renzi non siamo usciti da questa tradizione, purtroppo. L'ex sindaco di Firenze parla continuamente di cultura, senza però esserne affetto: un portatore sano di cultura. Commentando un libro di Renzi (Stil novo, la rivoluzione della bellezza da Dante a twitter, Milano 2012), lo scrittore Paolo Nori rifletteva sulla singolare stranezza per cui «in tutte le 193 pagine di questo libro sulla bellezza non sono riuscito a trovare una frase che mi sembrasse non dico bella, ben fatta». Ecco, questo giudizio mi è tornato in mente sentendo il nostro presidente del Consiglio che, parlando non in un luogo qualunque, ma all'Università di Buenos Aires, faceva la monumentale gaffe di citare una poesia del massimo scrittore argentino, Jorge Luis Borges... che però non era di Borges. Quel testo, banale e imbarazzante come un motto da bacioperugina, si trova – attribuito a Borges – sulla rete: e copiare da internet senza controllare le fonti, e il tipico errore che si cerca di sradicare dalle matricole universitarie.

Nessuno pretende che Renzi vegli di notte per studiare Borges: ma investire così poco sul livello culturale del proprio staff pur volendo parlare continuamente di cultura, è una scelta che rivela una profonda mancanza di rispetto «per la cultura e per lo studio». E il punto non è la figuraccia di Renzi (una più o una meno...): il punto è il futuro della ricerca e della cultura in questo povero Paese.

«Egitto. Resa dei conti per il team investigativo italiano, ostruito dal regime. Sembra che ormai si estenda a macchia d’olio la repressione dei centri di ricerca e dei think tank critici verso il regime».

«Egitto. Resa dei conti per il team investigativo italiano, ostruito dal regime. Sembra che ormai si estenda a macchia d’olio la repressione dei centri di ricerca e dei think tank critici verso il regime».

Il manifesto, 18 febbraio 2016 (m.p.r.)

Oggi è la giornata decisiva per le indagini sulla tortura e morte del dottorando italiano, Giulio Regeni. Il team di investigatori italiani (Ros, Sco e Interpol), volati al Cairo subito dopo il ritrovamento del cadavere lo scorso 3 febbraio, aspetta ancora che le autorità egiziane consegnino tabulati telefonici, tutti i numeri agganciati dall’ultima cella dal cellulare di Giulio e i filmati delle telecamere a circuito chiuso nella zona di Doqqi. Sarebbe utile chiedere anche i video intorno alla metro Mohamed Naguib, non lontano da piazza Tahrir e dove Giulio era atteso, poiché ancora non è sicuro dove Giulio sia stato prelevato.

Se ancora una volta la collaborazione egiziana sarà solo a parole o si limiterà a fornire false prove, come è avvenuto con il supertestimone che ha parlato di due agenti in borghese che avrebbero prelevato il giovane sotto casa, contraddetto dalle deposizioni dei coinquilini di Giulio, è possibile che il team italiano ritorni a Roma o esprima apertamente il suo disappunto.

Fin qui le autorità egiziane hanno voluto insabbiare il caso. Non solo, sembra che ormai si estenda a macchia d’olio la repressione dei centri di ricerca e dei think tank critici verso il regime. Il ministro della Salute ha disposto per il prossimo lunedì la chiusura del Centro per la riabilitazione delle Vittime delle violenze (El Nadeem). La questione delle torture è davvero centrale per smascherare le malefatte del regime di al-Sisi e i metodi arbitrari della polizia egiziana contro cui giovani e migranti erano scesi in piazza nel 2011.

Per questo, nello show televisivo di Ontv, Youssef al-Hussein si è presentato con una maglietta con la scritta una «Nazione senza torture». L’iniziativa è in solidarietà con Mahmoud Mohammed, un giovane imprigionato per oltre due anni perché indossava quella stessa maglietta. Mahmoud potrebbe essere accusato di terrorismo e finire nelle mani sanguinarie della Sicurezza di Stato (Amn el-Dawla). La rilevanza dell’impunità degli atti di tortura è tornata evidente proprio nel caso Regeni.

Il capo della polizia investigativa che sta indagando sul caso, Khaled Shalaby, era stato condannato in primo grado per tortura. Vari ufficiali in prigione per aver praticato torture sono stati prosciolti tra di loro il luogotenente, Yassin Salah Eddin, l’ufficiale responsabile di aver sparato all’attivista socialista, Shaimaa el-Sabbagh. La Corte di Alessandria ha poi prosciolto, l’ufficiale, Hossam El-Shennawy, detenuto con l’accusa di aver torturato a morte, Sayed Bilal nel gennaio del 2011.

Questo muro contro muro delle autorità egiziane che in nessun modo sembrano interessate ad arginare lo stato di polizia in cui vive il paese arriva mentre l’allerta sicurezza, innalzata sin dal 25 gennaio, quando Giulio Regeni è scomparso in occasione del quinto anniversario dalle rivolte del 2011, non si è affatto placata in Egitto.

La seconda conferenza economica di Sharm el-Sheikh, prevista per maggio, è in via di cancellazione. La stessa cosa era accaduta la scorsa settimana con il World Economic Forum (Wef). In questa fase, il Cairo è in contatto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per stabilire le condizioni per il nuovo prestito. Non solo sarebbero dovuti essere siglati contratti miliardari con l’italiana Eni in merito alla gestione del prospetto esplorativo Zohr IX, il maxi giacimento di gas che cambierà gli assetti economici nel Mediterraneo orientale.

Ma sono tutti gli egiziani a sembrare davvero poco soddisfatti della presidenza al-Sisi dopo la bassissima partecipazione elettorale alle ultime elezioni presidenziali e parlamentari. Non sono solo i medici a protestare per le violenze che sono costretti a subire da parte della polizia per falsificare i loro report sulle torture. Si sono uniti a loro anche gli studenti universitari. Le elezioni studentesche sono state annullate dalle autorità egiziane.

Secondo molti studenti della coalizione Voce dell’Egitto, i risultati del voto annullato non avrebbero garantito le intenzioni del governo di mettere le mani sugli atenei. Dopo il golpe militare, le università sono state veri centri di opposizione. I movimenti studenteschi più intransigenti si sono concentrati negli atenei di Ayn Shamps e al-Azhar, università tradizionalmente vicine ai Fratelli musulmani.

Secondo gli attivisti universitari, le autorità non permettono agli studenti detenuti di sostenere gli esami. Alcuni membri delle associazioni legate al gruppo Egitto Forte nelle università hanno anche accusato le amministrazioni accademiche di impedire ai membri dei gruppi giovanili della Fratellanza musulmana e di 6 aprile di prendere parte alle elezioni studentesche.

Infine, anche i ricercatori egiziani, dopo i dipendenti pubblici, sono scesi in piazza per protestare contro disoccupazione e precarietà per lavoratori qualificati.

a Repubblica, 17 febbraio 2016

«I quattro paesi di Visegrad sono il nuovo Asse. Il nemico è Angela Merkel, simbolo forte dell’Europa liberale ». Lo dice Agnes Heller, filosofa ungherese che è stata il massimo esponente della Scuola di Budapest e rimane la leader storica dell’intellighenzia critica del centro-est europeo.

Questi no all’Europa raccolgono ampi consensi in patria: che cosa sta succedendo nel centro-est dell’Europa?

«Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia ricordano il vecchio Asse. Non sono uniti da valori ma dall’identificare un nemico comune: il cuore della Ue, soprattutto la Germania, contro cui sono in guerra per imporre le loro ideologie illiberali e prendere la guida dell’Europa insieme a forze a loro affini. È una sfida lanciata a liberal, progressisti, conservatori, a tutti i veri europei».

Il no ai migranti non è l’obiettivo principale?

«È piuttosto strumento della loro guerra: criminalizzano migranti e profughi per criminalizzare Angela Merkel che, dicono, accogliendoli sul suolo europeo distrugge la loro idea d’Europa. È guerra tra diverse parti dell’ex impero sovietico e le democrazie dell’Europa occidentale e meridionale. Vincerà chi avrà il controllo della Ue».

Merkel primo bersaglio, dunque: perché?

«Perché è e rimane il personaggio più forte, centrale, dell’Unione europea. Nella partita in corso, lei è come il Re negli scacchi. Devono riuscire a darle scacco per trasformare la Ue in una “Europa delle patrie” rette da sistemi illiberali nazionali, di cui Orbàn e i suoi migliori alleati, i governanti polacchi, parlano. Scacco al re, anzi regina in questo caso, nel nome di nazionalismo e onnipotenza degli Stati nazionali, il vero male del Ventesimo secolo, a mio modo di vedere».

Ma sono comunque popolarissimi in patria: perché?

«Perché gli elettori da noi sono frustrati e depressi, sebbene non manchi chi scende in piazza per protestare contro questi governi antiliberali. È sempre facile in Europa orientale, dove esistono persino opposizioni a destra di Orbán o del PiS polacco, giocare la carta del nazionalismo, dire che occorre resistere ai diktat in arrivo da fuori. Il potere è così forte da creare oligarchi che poi lo sostengono».

I cittadini condividono dunque il no alla solidarietà europea dei loro politici?

«Purtroppo, giocando la carta della resistenza nazionalista contro presunti ricatti di Bruxelles o Berlino, hanno distrutto il principio stesso della solidarietà, legame e valore fondamentali dell’Europa. Vogliono tutto dalla Ue, ma non danno nulla in cambio. La gente dimentica gli ingenti aiuti e investimenti europei. E l’egoismo degli Stati nazionali, definiti da Nietzsche “bruti che si servono da sé”, distrugge i valori costitutivi europei. Ma in patria slogan e propaganda convincono ».

Quanto è pericoloso tutto questo?

«Molto, perché le democrazie occidentali si stanno mostrando deboli a fronte di questi semi-dittatori. Germania, Francia, Italia, in quanto Stati liberali, non sono portati ad assumere linee dure o sanzioni. Se resteranno deboli, l’Asse e i suoi potenziali seguaci potranno davvero mettere a rischio la Ue e i suoi principi»

L’Europa democratica dovrebbe reagire più duramente?

«Non so come dovrebbe reagire, ma so che deve mostrarsi forte. Difendere i suoi valori. E capire la serietà della sfida illiberale di cui Orbán è l’ideatore: lui invita tutti a non sentirsi più innanzitutto europei. Nel futuro non temo certo guerre europee, ma sostengo che il virus illiberale e demagogico potrà diffondersi e minare le fondamenta democratiche dell’Europa, contando sulla capacità di condizionare l’elettorato con un messaggio forte e populista».

Sbilanciamoci.info, Newsletter n. 461, 16 febbraio 2016

Alzate le barriere contro i migranti, o alzeremo quelle tra i paesi europei. E’, in estrema sintesi, il messaggio contenuto nel dossier sullo stato dei lavori previsti dall’Agenda sulle migrazioni, redatto dalla Commissione europea diffuso mercoledì 10 febbraio. Un documento in cui si mette in discussione uno dei pilastri dell’Unione Europea, ossia la libera circolazione: la Commissione minaccia infatti di bloccare Schengen per due anni qualora la Grecia, uno dei paesi in cui la pressione migratoria è attualmente più forte, non si adegui ai dettami europei.

Ad Atene la Commissione europea rivolge le critiche più forti, sollecitando maggiori controlli alle frontiere per evitare che i migranti si spostino verso gli altri paesi europei.Non è una richiesta astratta: entro tre mesi Tsipras dovrà presentare un piano per il controllo dei confini, facilitando anche il lavoro dei funzionari Frontex già presenti, e di quelli che secondo la Commissione dovrebbero ancora arrivare. All’interno del piano la Grecia dovrebbe, secondo le richieste europee, predisporre delle strutture di “accoglienza” dei richiedenti asilo che, sfuggiti ai controlli ellenici, si sono già spostati in altri paesi europei, Germania e Svezia in testa: il trasferimento dei migranti risponderebbe alla restaurazione, in Grecia, del regolamento Dublino, finora bloccato da alcune sentenze emesse nel 2011 dalla Corte europea dei diritti umani, a causa delle indegne condizioni di accoglienza riscontrate in territorio ellenico.

Date le gravi difficoltà economiche in cui versa la Grecia, l’Unione prevede un’assistenza in collaborazione con il sostegno operativo dell’Unhcr: la Commissione ha infatti già approvato lo stanziamento di 80 milioni di euro per sostenere le capacità di accoglienza del paese, portandole di 50.000 posti. Una missione “umanitaria” che ha, paradossalmente, l’obiettivo di allontanare persone in difficoltà dal territorio europeo, in un paese da anni stretto nella morsa della crisi, messo in ginocchio da pesanti misure di austerity e con il tasso di disoccupazione al 25%.

Se la Grecia non dovesse dar seguito ai punti sollevati dalla Commissione, il rischio concreto è la reintroduzione delle frontiere interne per un periodo di due anni.