«Beni Comuni. Le prospettive della nuova stagione referendaria: costituzione, legge elettorale, trivelle, inceneritori, acqua pubblica e diritto allo studio. L'attesa per i quesiti della Cgil contro il Jobs Act. I movimenti: "Manteniamo la nostra autonomia di giudizio e di iniziativa". Il progetto di costruire un' alleanza sociale e le incognite» . Il manifesto, 15 marzo 2016

Un «no» per fermare la controriforma della Costituzione, un «sì» ai quesiti per correggere l’Italicum nel referendum previsto a ottobre. A rafforzare la campagna referendaria in corso contro il governo Renzi, il movimento per la scuola pubblica (Cobas, Unicobas, Flc-Cgil, Lip, Uds, Gilda e altri), il forum italiano per l’acqua, la campagna «Stop devastazioni» e il comitato «Blocca Inceneritori» depositeranno giovedì 17 marzo i quesiti referendari contro alcune parti della «Buona scuola»; per l’opzione «Trivelle zero» in terraferma e oltre le 12 miglia in mare; sull’articolo 35 del decreto «Sblocca Italia» che eleva gli inceneritori a «interesse strategico», promuovendone la realizzazione in diverse regioni.

È in preparazione un quesito per difendere l’acqua pubblica dopo che i governi hanno disatteso il referendum del 2011. Sarà lanciata una petizione nazionale contro il decreto attuativo della legge Madia sui servizi pubblici. Nel frattempo il Coordinamento universitario Link raccoglierà le firme per una legge di iniziativa popolare sul diritto allo studio universitario.

La campagna partirà il 9 e il 10 aprile, quasi in coincidenza con il referendum «anti-trivelle» previsto il 17 aprile, e si chiuderà il 9 luglio. La mobilitazione aspira a rappresentare una risposta generale contro Renzi e il Pd. Se la legislatura fosse sciolta anticipatamente – in caso di sconfitta di Renzi o in caso di vittoria al referendum costituzionale di ottobre – il paese voterà su scuola, acqua, trivelle e inceneritori nel 2018, e non nel 2017.

Si resta in attesa della Cgil che concluderà il 19 marzo la consultazione degli iscritti sulla «Carta dei diritti universali del lavoro» e sta valutando la presentazione di alcuni quesiti referendari contro il Jobs Act. In questa cornice è stata annunciata la raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare per un «nuovo statuto del lavoratori». «Per quanto ci riguarda – sostengono i promotori dei «referendum sociali» – non rinunciamo alla possibilità di costruire un intreccio tra le nostre questioni e il tema del lavoro, né alla nostra autonomia di giudizio e di iniziativa, una volta conosciuti gli eventuali quesiti promossi dalla Cgil». In altre parole: non è detto che con il sindacato si trovi un accordo sul referendum anti-Jobs Act. La partita è aperta.

Un quadro politico si va delineando a dispetto della macchinosità dei rapporti tra politica, associazioni e sindacati. I movimenti cresciuti in autonomia e su istanze specifiche hanno scelto di condividere una prospettiva generale, unendo le forze nella raccolta delle firme e puntando su una visione comune della democrazia e di un’economia liberata da energie fossili e capitalismo estrattivo. Si vuole lanciare un’«alleanza sociale dei movimenti» sui «beni comuni».

Il modello evocato dalla nuova campagna è la stagione referendaria 2010-2011 quando i comitati promotori furono composti dai movimenti territoriali e da soggetti politici differenti. Da allora sembra essere passato un secolo: Berlusconi era al governo, il Pd all’opposizione e non c’erano i Cinque Stelle. I referendum sono l’ultima arma in una stagione dove le alternative politiche sono timide o assenti. Resta da capire se ci sarà un governo intenzionato a rispettare la volontà popolare.

Un'affollata assemblea ha riunito i rappresentati di centinaia di comitati in lotta per i diritti del territorio e dell'ambiente delle persone e della società, Pubblichiamo qui il documento, preparato attraverso un percorso d'incontri durato molti mesi, su cui si è svolta l'assemblea romana.

Premessa

La vicenda è iniziata a Roma, nell’ottobre 2014, quando un nutrito gruppo dei comitati per i diritti ambientali ha organizzato un animato sit in di protesta, in piazza Montecitorio, contro lo Sblocca Italia. Più o meno nello stesso periodo cominciavano le proteste contro la riforma della scuola del Governo. Da lí, promossa dai comitati per la difesa dell’ambiente, della scuola, della salute e degli altri diritti sociali e ambientali calpestati, è nata un’iniziativa ambiziosa: cercare di dare una visione unitaria alle decine di proteste e iniziative in atto in ogni regione d’Italia ciascuna su temi diversi, ma tutti ugualmente derivanti da una politica del territorio e della società che sta provocando devastazioni sull'uno e sull’altro versante.

La sala era affollatissima almeno un paio di centinaia di persone hanno seguito i lavori, in rappresentanza di comitati v da ogni regione d’Italia. Una quarantina di interventi hanno testimoniato sulle intenzioni e le azione in atto e motivato l’adesione alla piattaforma proposta; esprimevano tutti la volontà di non limitarsi a protestare ma di agire per impedire ulteriori devastazioni. Lo strumento principale che si e deciso d’impiegare e quello del referendum, come concreta possibilità d’intervento popolare sulle decisioni governative.

La decisione assunta dall’assemblea è di lanciare la campagna per la stagione referendaria, che durerà tre mesi per la raccolta delle 500.000 firme necessarie per ogni quesito. L'avvio della campagna è prevista per il 9 e 10 aprile, in cui in duecento piazze italiane si costruiscano momenti di discussione e mobilitazione, si raccolgano le firme per tutti i quesiti, invitando al contempo di votare il referendum sulle proroghe delle concessioni esistenti in mare entro le 12 miglia del 17 aprile, si riprenda un rapporto largo con tante persone e soggetti interessati ad uscire dalla crisi affermando un’altra idea di modello sociale e di democrazia.

1. In due anni di governo Renzi, abbiamo visto applicare nei fatti la famosa lettera del luglio 2011 alla BCE, ispirata da una ferrea logica neoliberista. Su questa base, si è attaccato il ruolo della scuola pubblica, privatizzati i beni comuni e i servizi pubblici, aggredito l’ambiente, a partire dalle trivellazioni e dal moltiplicarsi degli inceneritori, abbattuti i diritti del lavoro. Con la controriforma costituzionale, poi, si progetta di rendere permanete quest’impostazione, passando attraverso la riduzione degli spazio di democrazia e il primato del potere esecutivo e dell’”uomo solo al comando”

2. Queste scelte sono passate anche perchè si è fatto pesare il ricatto della crisi e si è costruita una narrazione populista sul nuovismo; e tutto ciò in un quadro di debolezza della politica e di frammentazione, anche volutamente costruita, delle mobilitazione e dei soggetti che hanno provato a contrastarle.

3. Vogliamo provare ad invertire questa tendenza, in primo luogo rilanciando il conflitto e la mobilitazione diffusa contro quelle scelte. E anche avanzando controproposte. Soprattutto iniziando a dare gambe ad un processo di connessione e costruzione di legami tra i soggetti che hanno animato l’opposizione a quelle politiche. Da qui, pur con la consapevolezza della nostra parzialità, nasce la nostra idea di fondo di lanciare un’alleanza sociale dei movimenti per la scuola pubblica, di quello per l’acqua, della campagna contro la devastazione ambientale che si oppone alle trivellazioni e dal movimento che si batte contro il piano nazionale inceneritori. Vogliamo contrastare lo stravolgimento del ruolo della scuola pubblica, la privatizzazione dell’acqua e dei beni comuni, il ricorso alle trivellazioni e la costruzione di nuovi inceneritori facendo emergere una discussione di merito su ciascuno di questi temi e anche parlando del modello sociale e dell’idea di democrazia, che costituiscono la base di fondo da cui dipartono quelle intenzioni o, al contrario, la messa in campo di impostazioni alternative.

In questo quadro, collochiamo anche l’opzione di ricorrere allo strumento referendario e alla raccolta di firme per contrastare la legge 107 sulla scuola, i processi di privatizzazione dell’acqua e dei beni comuni, la legislazione che consente le trivellazioni in mare e in terraferma, quanto prevede lo Sblocca Italia rispetto ad un piano strategico per nuovi inceneritori (questa parte andrà rimodulata sia rimandando alle singole comunicazione sui temi specifici, sia in relazione a quanto emergerà dalla riunione del Movimento rifiuti e del Forum acqua di sabato). E’ questa un’iniziativa e un percorso che muove dall’autonomia dei movimenti e dei soggetti sociali e, dunque, prevede, come fatto a suo tempo nel 2010-2011 con il referendum sull’acqua, che si costituiscano comitati promotori referendari composti da movimenti e soggetti sociali e comitati di sostegno in cui trovano posto anche i soggetti politici che concordano con tale iniziativa. Così come, per sottolineare il carattere unitario di questa campagna, si formerà un coordinamento dei comitati promotori (al di là del loro numero), che sarà il luogo politico di discussione e gestione di tutta la campagna dei referendum e della raccolta firme.

4. Avremmo voluto che in questa campagna unitaria di referendum sociali fosse a pieno titolo inserita anche la questione del lavoro e dei diritti dei lavoratori. La CGIL ha scelto di costruire un proprio percorso, sganciato dagli altri soggetti che intendono promuovere iniziative referendarie, e ha in corso una consultazione degli iscritti che terminerà il 19 marzo e nella quale si valuta anche la possibilità di costruire quesiti referendari contro il Jobs Act e l’attuale legislazione del lavoro. Per quanto ci riguarda, non rinunciamo né all’idea che, progressivamente, si possa costruire un intreccio sempre più stretto tra le questioni che oggi sono al centro dell’iniziativa e il tema del lavoro, né alla nostra autonomia di giudizio e di iniziativa anche su questo tema, una volta conosciuti gli eventuali quesiti referendari promossi dalla CGIL.

5. Con la nostra iniziativa, incrociamo anche il tema della democrazia e della sua espansione, che altro non è se non il rovescio della medaglia dell’affermazione dei diritti fondamentali. La nostra stagione dei referendum (e della raccolta firme) sociali, pur nella sua dimensione autonoma, vuole contribuire anche alla campagna per il NO alla controriforma istituzionale nel referendum confermativo che si dovrebbe tenere in autunno, con la convinzione che parlare di democrazia non significa ragionare puramente di architettura istituzionale ma del potere che hanno le persone di decidere sulle scelte di fondo che riguardano gli assetti della società. Mentre, in presenza di opinioni diverse tra noi in tema di ricorso referendario contro l’attuale legge elettorale, riteniamo utile che siano i singoli territori a scegliere se impegnarsi o meno fattivamente su ciò.

6. Proprio perchè non pensiamo che la nostra iniziativa sia autosufficiente e esaustiva delle battaglie in corso, ma anzi serva a dare spinta a processi di connessione con movimenti e soggetti sociali più ampi di quelli oggi presenti, pensiamo e ci sentiamo fortemente impegnati per l’affermazione del Sì al referendum contro la prosecuzione indefinita delle trivellazioni in mare entro le 12 miglia del prossimo 17 aprile, così come nella preparazione e nella buona riuscita della manifestazione nazionale contro il TTIP prevista per il 7 maggio.

7. Si apre una stagione di grande impegno, che necessita della mobilitazione e dell’intelligenza diffusa di tante persone nei territori. Intendiamo iniziare la raccolta delle firme contro la legge sulla scuola, contro le privatizzazioni dei beni comuni e dei servizi pubblici, contro tutte le trivellazioni in mare e in terra e contro gli inceneritori il prossimo 9 e 10 aprile, dopo aver depositato i quesiti referendari giovedì 17 marzo, e a seguito dello svolgimento di assemblee in tutti i territori e le Regioni che costituiscano i comitati unitari territoriali per i referendum (e la raccolta firme). Il 9 e il 10 aprile può e deve diventare il primo fine settimana di questa forte stagione di iniziativa, con l’idea che in 200 piazze italiane si raccolgano le firme, si costruiscano momenti di discussione e mobilitazione, si riprenda un rapporto largo con tante persone e soggetti interessati ad uscire dalla crisi affermando un’altra idea di modello sociale e di democrazia.

Un fervido appello di Alex Zanotelli perchè il 17 aprile, sconfiggendo l'ostruzionismo del governo nazionale e dei gruppi petrolieri, tutti votino SI alla richiesta di abrogazione della norma che consente l'ulteriore estrazione del petrolio sulle coste italiane

Il 17 aprile dobbiamo tutti/e prepararci ad andare a votare il nostro SI’per il Referendum, proposto da nove regioni e dai comitati No Triv .

Ma la ragione fondamentale per votare SI’ è ,che se vogliamo salvarci con il Pianeta, dobbiamo lasciare il petrolio ed il carbone là dove sono, cioè sottoterra! Il Referendum ci offre un’occasione d’oro per dire NO alla politica del governo Renzi di una eccesiva dipendenza dal petrolio e dal carbone per il nostro fabbisogno energetico. Gli scienziati ci dicono a chiare lettere, che se continuiamo su questa strada, rischiamo di avere a fine secolo dai tre ai cinque centigradi in più. Sarà una tragedia!

Papa Francesco ce lo ripete in quel suo appassionato Laudato Si’:”Infatti la maggior parte del riscaldamento globale è dovuto alla grande concentrazione di gas serra emessi soprattutto a causa dell’attività umana. Ciò viene potenziato specialmente dal modello di sviluppo basato sull’uso intensivo dei combustili fossili(petrolio e carbone) che sta al centro del sistema energetico mondiale.” Il Vertice di Parigi sul clima , il cosidetto COP 21, dello scorso dicembre , lo ha evidenziato , ma purtroppo ha solo invitato gli Stati a ridurre la dipendenza da petrolio e carbone. E così gli Stati, che sono prigionieri dei poteri economico-finanziari, continuano nella loro folle corsa verso il disastro. Per questo il Referendum contro le trivellazioni diventa un potente grimaldello in mano al popolo per forzare il governo Renzi ad abbandonare l’uso dei combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili.

Trovo incredibile che il governo Renzi non solo non abbia obbedito a quanto deciso nel vertice di Parigi, ma che non abbia ancora calendarizzato la discussione parlamentare per sottoscrivere gli impegni di Parigi entro il 22 aprile. In quel giorno infatti le nazioni che hanno firmato l’Accordo di Parigi si ritroveranno a New York per rilanciare lo sforzo mondiale per salvare il Pianeta. Sarebbe grave se mancasse l’Italia.

Per questo mi appello alla Conferenza Episcopale Italiana perché, proprio sulla spinta di Laudato Si’, inviti le comunità cristiane ad informarsi su questi temi vitali per il futuro dell’uomo e del Pianeta, e votare quindi di conseguenza.

Mi appello a tutti i sacerdoti perché nelle omelie domenicali spieghino ai fedeli la drammatica crisi ecologica che ci attende se continueremo a usare petrolio e carbone.

Mi appello alle grandi associazioni cattoliche (ACLI, Agesci, Azione Cattolica…) a mobilitare i propri aderenti perché si impegnino per la promozione del SI’ al Referendum.

“Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti….Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i vescovi del Sudafrica” I talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dagli umani sulla creazione di Dio.”

Diamoci da fare tutti/e, credenti e non, per arrivare al Referendum con una valanga di SI’ per salvarci con il Pianeta.

. Questo è il testo del quesito, promosso da 9 regioni (Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise), che rappresentano anche il comitato ufficiale per il SI.

«Non nego la speranza che il nostro esperimento possa indicare un metodo esportabile a livello nazionale», dice Airaudo .Altre volte nella storia de secolo scorso, Torino ha aperto strade nuove, non solo per la sinistra. Mai però con persone come Piero Fassino. Corriere della sera, 14 marzo 2016

TORINO Annunciazione, annunciazione. Dopo lunga ed estenuante ricerca fatta in tutta la penisola, pare sia stata rinvenuta una forma di sinistra unita, nata un mese fa in un locale, umile ovviamente, di corso San Maurizio. Quel che finora non è avvenuto in nessuna delle città italiane dove si voterà in tarda primavera accade invece in quel di Torino. Esserci, ci sono proprio tutti. Persino Pippo Civati e la sua Possibile, a riprova dell’eccezionalità dell’evento, oltre a qualche fuoriuscito del Pd che forse si vuole portare avanti con l’utopia scissionista.

«Non nego la speranza che il nostro esperimento possa indicare un metodo esportabile a livello nazionale». L’autore del miracolo fa parte dell’album di famiglia della sinistra cittadina, e già questa potrebbe essere una prima istruzione per l’uso. Anche Giorgio Airaudo, come il suo grande avversario Piero Fassino, è un ex ragazzo di via Chiesa della salute, da intendere come l’indirizzo della storica sede del Pci torinese. Quando l’attuale sindaco era il segretario della federazione provinciale, il candidato della «Izquierda unida» torinese guidava i Giovani comunisti a pochi uffici di distanza. «Abbiamo avuto un percorso comune. Proprio per questo gli rimprovero di lasciare che la sua storia venga usata come copertura del Partito della nazione in via di costruzione qui a Torino, e poi in Italia».

Con tutte le cautele del caso e del tempo che ancora manca alle elezioni, ma sono molti i segnali che indicano Torino, un tempo villaggio di Asterix di un Pd del nord assediato dalle truppe berlusconian-leghiste, come sede della tempesta perfetta per i democratici. E non solo per via delle visite già annunciate ai rispettivi quartier generali di Matteo Renzi e Beppe Grillo, le uniche finora in calendario, e dei sondaggi, che girano ma non vengono resi pubblici per carità di patria democratica. Il sindaco uscente fu l’ultimo segretario dei Ds e uno dei fondatori del Pd. E il suo passato ne fa un bersaglio di notevole importanza. Il Movimento 5 Stelle era così convinto di avere sottomano la persona giusta che ha tagliato corto su comunarie e affini online.

Chiara Appendino è una manager ben conosciuta, figlia e moglie di un imprenditore, che in questi giorni ha giocato d’anticipo presentando le proprie liste. Sta lavorando molto per accreditarsi presso Camera di commercio, Unione industriale e salotti assortiti, dimostrandosi anche disponibile a sacrificare qualcosa della originaria alterità dei Cinque stelle, che a Torino hanno solide radici movimentiste e di sinistra-sinistra. «In realtà stiamo facendo un percorso di ascolto di tutte le parti della città. Ci stiamo presentando come una forza compatta, l’unica ad avere un programma definito dallo scorso settembre. Vogliamo fare le cose per bene. Perché questo voto, inutile negarlo, ha anche valenza nazionale. Non solo per Airaudo o Fassino».

In attesa che le molte anime del centrodestra locale trovino una linea e un progetto comune intorno a Osvaldo Napoli, «battezzato» ieri da Silvio Berlusconi e da FI, l’altra novità che si appresta a fare di Torino il principale campo di battaglia dopo Roma e Milano è l’inopinata presenza di una sinistra unita in ogni suo frammento sotto il simbolo di una Mole rovesciata. A Bologna la ricerca del candidato unico è finita non male ma peggio, con baruffe ed ennesimi strappi. A Milano, Napoli e Roma la litigiosità tra parenti e affini fa da ostacolo alla nascita della «cosa» oltre il Pd.

Quei numeri comportano l’ineluttabilità della resa dei conti. Il grande avversario non sono i Cinque stelle, con i quali Airaudo vanta ottimi rapporti, ricambiati, ma Fassino, il suo vecchio compagno, al quale spera di togliere i voti necessari alla vittoria al primo turno. «Anche se non mi nego il sogno del ballottaggio. E lì allora ci sarebbe davvero da divertirsi». La rassegna stampa inviata dai suoi collaboratori mette bene in chiaro qual è la posta in gioco. Dall’ex governatore forzista Enzo Ghigo che dichiara il suo appoggio a Fassino all’ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, area Udc, indica la sua città come futura capitale del partito della Nazione, fino all’arruolamento del meno noto Giovanni Pagliero, ex presidente Pd del quartiere più popoloso. Torino, Italia.

Qui il sito web della lista Torino in comune

Ecco perché, primarie o non primarie, oggi a Roma la speranza è Stefano Fassina, se saprà vincere (come sembra che stia facendo) le trappole che gli stanno disponendo intorno.Il manifesto, 13 marzo 2016

Anche lo scarno coinvolgimento popolare nelle primarie conferma quanto sia esile la candidatura di Roberto Giachetti a sindaco di Roma. Non che i suoi competitori squillino o risaltino, ma tornare a guidare il Campidoglio o raggiungere le soglia di ballottaggio, per il Pd appare arduo. E del resto, siccome la politica di solito non fa sconti, è inevitabile che così vadano le cose. Dopo la deludente esperienza della giunta Marino e dopo la sua ignobile defenestrazione, la credibilità del partito si attesta su quote di mera sopravvivenza.

Dunque il candidato Giachetti è debole. Ed ecco qua e là affiorare in suo soccorso le prime movimentazioni politiche, palesi o sottotraccia che siano. Quelle obbligate, provenienti da saloni, salotti e sottoscala governativi. Quelle scontate, orchestrate da un’informazione conformista e cortigiana. Quelle impigrite, motivate dalla pavida rassegnazione al meno peggio. Quelle interessate, giustificate dal timore di dover rinunciare a prebende e linee di finanziamento. Quelle malintese, prigioniere di un’appartenenza politica ormai completamente svanita. E infine quelle (per così dire) di convenienza, dettate dall’ansia di ritrovarsi nudi e crudi, sguarniti e indifesi.

Non stiamo qui a stupirci se l’esteso sottobosco di notabili, faccendieri e guardaspalle si sentano impegnati a salvaguardare se stessi e gli assetti di potere che li nutrono. O se l’indistruttibile trama politica centrista preferisca rivolgersi al bischero rampante, piuttosto che al cavaliere cadente o, ancor peggio, agli stellati emergenti.

Ma se a soccorrere il candidato di Matteo Renzi ritroviamo anche chi dovrebbe al contrario contrastarlo, allora un po’ di stupore dobbiamo pur ammetterlo. Con amarezza e dispiacere, oltreché con quel disperante rammarico che come una dannazione emerge tutte le volte che solo si profila un’unità delle sinistre. Che è esattamente quel che a Roma si sta provando a realizzare. Così come a Torino, Trieste, Bologna, Napoli, Ravenna e in diverse altre città. Tra tormenti e fatiche.

Si possono capire diffidenze e incredulità. Si può capire quanto possa apparire ancora parziale e di sicuro imperfetto. Ma è tuttavia un processo in atto, che come prima tappa (prima, non ultima) ha scelto di misurarsi con le elezioni comunali. Sta insomma per comporsi una lista unica della sinistra, che ambisce a governare Roma in alternativa alle destre, al movimento cinquestelle, al Pd e a chiunque altro. Un progetto autonomo, dunque, che recide definitivamente i legami parassitari del recente passato.

Come tutti e ciascuno, Stefano Fassina a Roma si segnala per qualità e limiti. Ma un merito gli va indiscutibilmente riconosciuto. E’ riuscito a tenere insieme quel che da anni insieme non stava più. Partiti, forze sociali, movimenti, soggettività, intenti e stati d’animo. Si è di fatto autocandidato, è vero. Ma paradossalmente ha consentito un’aggregazione politica, che, se lasciata alle solitudini dei tavoli di confronto o agli esiti di irrealistici processi partecipativi, non avrebbe fatto neanche un passo. Intorno a lui s’è insomma creato un embrione di quel che potrebbe diventare un’esperienza nuova della sinistra romana. Ancora insufficiente, non del tutto definita, forse manchevole nella sua impronta culturale. Ma tuttavia viva, vitale e desiderosa d’incamminarsi verso prospettive promettenti.

Ecco perché i tentativi di incrinarne il percorso e offuscarne il senso appaiono insensati e anche un po’ meschini. Avanzare nuove candidature a sinistra, riesumare figure inaffidabili, alludere a improponibili scappatoie arancioni non solo indebolisce il progetto unitario e disorienta l’elettorato, ma trasmette quella disperante sensazione di una sinistra patologicamente divisa e inconcludente. Va da sé che tale sensazione non può che suscitare ulteriore disincanto. A beneficio di altri: per esempio, del Pd renziano del renziano Giachetti.

Ma come sappiamo la strada dell’unità delle sinistre è lastricata di agguati e di insidie. C’è solo da percorrerla con il respiro profondo e lo sguardo lungo, sperando che non se ne aprano altre, tanto malintese quanto ingannevoli.

Due piccole storie che gettano un po' di luce sulla faccia nascosta della città, sempre più ridotta ariserva per i ricchi del mondo e artefatta vetrina dei residui di una bellezza che fu. La Nuova Venezia, 11 marzo 2016

IL COMUNE DI VENEZIA DICE "STOP"

AGLI AIUTI AI SENZA FISSA DIMORA

Contratto scaduto, ieri ultimo giorno per gli operatori delle cooperative Caracol e Gea: cancellati 34 posti letto al Rivolta

MESTRE. Giovedì è stato l'ultimo giorno di lavoro per il progetto “Senza dimora” degli operatori delle cooperative Caracol e Gea: una quindicina di operatori della Caracol sono andati per l’ultima volta in strada tra i senza fissa dimora della stazione di Mestre. Hanno distribuito bevande e coperte e salutato tutte le persone che hanno collaborato in questi anni per l’emergenza “inverno”. Sono scaduti i cento giorni, previsti da contratto e il futuro servizio sarà affidato con un bando pubblico, promette la giunta Brugnaro. Nel frattempo al posto delle cooperative si utilizzeranno i comunali.

Ultimo giorno ieri anche per la cooperativa Gea al centro diurno alla mensa di Ca’ Letizia, in via Querini «dove il servizio viene dimezzato», denuncia il consigliere comunale Nicola Pellicani (Lista Casson) che ha portato la questione in discussione in commissione con un’interpellanza: «Anche il servizio di assistenza legale, assicurato dagli avvocati volontari che si appoggiavano a Gea ora rischia di scomparire», spiega. Tra i primi contraccolpi di questa riorganizzazione c’è la riduzione del servizio docce. Il servizio veniva garantito ai clochard cittadini al Drop-In di via Giustizia due giorni la settimana, il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio. Ora un cartello avvisa che le docce sono aperte solo il mercoledì mattina, il giorno meno utilizzato dai clochard cittadini. A qualcuno può sembrare un problema di poco conto ma garantire una vita decorosa a chi vive in strada è il primo passo per evitare situazioni di degrado ben peggiori.

«È scaduto il contratto ma i senza fissa dimora hanno il diritto di lavarsi, che costituisce il minimo di solidarietà che un Comune deve saper garantire», avverte Pellicani. «Un servizio di assistenza tra l'altro che se non assicurato finirà per alzare i costi sociali del problema. «L'assessore alle politiche sociali aveva« garantito che gli stessi servizi sarebbero stati assicurati dal personale interno del Comune, ma come volevasi dimostrare ciò non è avvenuto. Iniziamo così tristemente a vedere gli effetti dei tagli al sociale applicati dalla giunta Brugnaro».

L'assessore Simone Venturini non ci sta a passare per un politico “senza cuore”. E rigetta ogni critica: «Sarà finalmente il Comune a gestire i servizi programmando attività di riscatto sociale e di uscita dalla strada», dice, prevedendo «collaborazioni con altri servizi dell’inclusione sociale. L’attività sulla strada sarà potenziata per far emergere dalla strada la gente e ci sarà anche un occhio di riguardo per gli abitanti delle zone che vivono situazioni di degrado. Il nuovo bando pubblico verrà pubblicato nel giro di due mesi».

Ma le Politiche sociali del Comune sono in subbuglio: ci sono altri tagli in corso, come quelli ai mediatori linguistici e culturali. «Nessun contraccolpo significativo ma piccoli risparmi sugli appalti in essere per evitare di intaccare sensibilmente i servizi», tranquillizza Venturini. Il Comune resta senza i 34 posti letto dell’accoglienza attivati dalla Caracol al centro Rivolta di Marghera e messi a disposizione in questi anni del Comune. E la Riduzione del danno, che si occupa di tossicodipendenza, ha ridotto le uscite degli operatori in strada».

PALAZZO DONÀ, “SFRATTATO”

LO SPORTELLO IMMIGRATI

Dopo la vendita per farne albergo, non c’è ancora una sede alternativa Il servizio segue 2 mila badanti. L’assessore Venturini: «Non lo smantelleremo»

VENEZIA. Che fine farà lo “Sportello Immigrazione” del Comune, apertura il giovedì pomeriggio negli spazi storici di palazzo Donà, in campo Santa Maria Formosa e centinaia di stranieri seguiti ogni anno, in particolare tra le badanti che lavorano a Venezia?

Gli operatori del servizio - tutti dipendenti comunali - sono in allerta da quando l’amministrazione ha annunciato la vendita del palazzo alla sua società Ive-Immobiliare veneziana per 4 milioni di euro, perché poi lo metta sul mercato con cambio di destinazione d’uso ad albergo. Tempi stretti, tanto che ai 17 assistenti sociali ospitati nello stesso edificio - sinora gestiti in autonomia dalla Municipalità, ma da qualche settimana avocati a sé dall’amministrazione - le Politiche sociali hanno già fatto sapere che entro giugno dovranno liberare gli uffici e trasferirsi negli spazi di campo Santa Margherita (non rinnovando l’affitto ad associazioni che avevano qui da anni la loro sede, come Il Granello di Senape e Ambiente Venezia). Agli operatori dello Sportello Immigrazione, sinora, nessuna comunicazione: silenzio. E loro temono la chiusura dello sportello in centro storico.

Il servizio ha un nome complesso - "Servizio immigrazione e Promozione dei diritti di cittadinanza e di asilo" - che si traduce in un'attività precisa: uno sportello al quale gli stranieri che vivono, lavorano, studiano nel Comune si rivolgono per avere informazioni sul rinnovo del permesso di soggiorno, il riconoscimento dei titoli di studio, l'inserimento scolastico dei bambini, l'assistenza sanitaria, i contributi. Mille gli accesi ogni anno. Due le sedi: in via Verdi 36 a Mestre (apertura il martedì) e, sinora, a Venezia a palazzo Donà, sin dagli anni Novanta, apertura il giovedì pomeriggio dalle 14.30. Orario della pausa pranzo delle badanti (2 mila nella città storica) che a Venezia sono le utenti principali del servizio.

Dal Comune arrivano rassicurazioni. «Non c’è nessuna volontà di smantellare un servizio», la risposta dell’assessore Simone Venturini, «in questi giorni i tecnici dell’Ufficio Patrimonio sta individuando alcune soluzioni per vedere quali sono gli immobili disponibili. Il passo successivo sarà quello di valutare che tipo di servizio svolgono i dipendenti. Ovviamente, nel caso in cui venisse fuori che è strettamente legato al territorio, come quello delle badanti, si farà in modo di non spostarlo. Noi stiamo riorganizzando finalmente la macchina comunale per migliorarla. Teniamo presente che il sociale è completamente frammentato quindi questa è un’occasione per fare meglio e non per peggiorare. Fino a una nostra comunicazione, tutto prosegue come prima in modo da non creare confusione tra le persone». (r.d.r.-v.m.)

Nel groviglio delle contraddizione e delle menzogne, delle vacuità e delle solite grinfie sulla citta, forse una speranza per Roma. Se trovano, come stanno cercando un accordo largo con un programma convincente. Il manifesto, 11 marzo 2016

Anche le primarie del Pd hanno finito per entrare, con le loro schede bianche, nell’imbuto dei tanti misteri della città; una piccola tragedia che conferma il carattere dissipativo di questa città; a Napoli è andata assai peggio. Il Pd arranca: troppe ombre nelle gestioni passate delle giunte di sinistra non hanno avuto giustificazioni, sono state semplicemente rimosse dall’affannoso dibattito politico; e ora esse si riaffacciano chiedendo il conto.

Quale rapporto avere con gli avidi costruttori mai sazi di cemento? Quale futuro si prospetta per le immense periferie entro e oltre il raccordo anulare? E il traffico, diventato vero e proprio incubo dei romani? E la raccolta differenziata (a che punto sta?)? Dove si discute del tema dell’accoglienza, un tempo l’arma segreta della Roma imperiale? E così via. Unica promessa: quella di imitare, a Roma, il “successo” del Modello Expo a inaugurare il “nuovo corso” della capitale: replicare un Nuovo Modello (dopo quello “Roma”) è tutto ciò che viene invocato.

Tutto sommato che Giachetti, e il Pd con lui, non abbiano neppure presentato un programma per la città, è comprensibile. Che c’è da dire? Ricostruiamo dalle fondamenta? Tappiamo i buchi? Modernizziamo (lo slogan di Rutelli)? Sostituiamo il vecchio modello con uno nuovo? Le parole (e i Modelli) si sono consumate tutte (e con loro i programmi), e manca persino un’idea di come si vorrebbe gestire e amministrare questa città. Che dire dello Stadio della Roma (con annessi grattacieli e centri commerciali) e della sua invocata candidatura alle Olimpiadi? Dove si parla, in città, di tutto questo? Che fine ha fatto l’indagine di Fabrizio Barca a proposito dei circoli del Pd? E’ volato qualche straccio (circolo), e poi? Non ne era emerso un panorama devastante di collusioni e beghe interne tale da paralizzare l’intero Pd romano?

Anche sui Fori si discute a vuoto e si dimentica la grande lezione di Petroselli e Nicolini: loro i Fori pedonali non li avrebbero voluti per soddisfare l’ingordigia dei turisti, tantomeno per farne il salotto bello della città dei benestanti. Li volevano per regalarli ai borgatari, per accorciare le distanze tra loro e la Grande Bellezza.

Da questo gnommero, come lo avrebbe chiamato Gadda, non si esce; neppure con il perturbante Giachetti con la sua barba incolta stile disoccupato engagé, la cui immagine vuole apparire (persino nella pronuncia dialettale) lontana da quella dell’algido Marino sempre in giacca e cravatta. Ce la mette tutta Giachetti per convincersi che qualcosa si possa ancora fare per questa città; ma non convince i romani che si sono tenuti lontani dai seggi, sia pure in una giornata che sembrava promettere tuoni e temporali che non ci sono stati. La sua fedeltà a Renzi gli nuoce. E i romani, si sa, sono cinici e spietati: cedono facilmente alle lusinghe ma poi, al momento giusto, sono pronti ad abbandonare il carro del vincitore senza pietà: «Non c’è più niente da fà pe’ sta’ città», mormorano risentiti nei bar delle periferie.

Fassina ci ha messo molto coraggio. Ha girato in lungo e in largo la città; ha presentato un programma, tenta di raccogliere le voci disperse a sinistra del Pd, senza retorica, senza squilli di tromba ed è subito incappato nello gnommero delle beghe romane, così che dal cilindro sono spuntate altre candidature: Marino e Bray. Ce n’era proprio bisogno? Semmai c’e ancora bisogno di loro per allargare il cerchio del consenso intorno a lui.

Così ancora una volta il carattere tragico della città ha divorato speranze ed emozioni. I romani, diceva Pasolini, hanno una sola espressione per manifestare la loro emozione: “Anvedi o’”, e sembra che questa volta neppure riescono a pronunciarla.

Ma, a parte la figuraccia delle fasulle schede bianche, il fatto è che l’entusiasmo che accompagnò la vittoria di Marino non c’è più. Ed è solo consolatorio (ancorché penoso) attribuire questa freddezza alle vicende di Roma mafiosa. Adesso ripartirà il tormentone (e la dittatura) del “voto utile”. C’è spazio a sinistra, abbiamo detto in coro; non sbattiamo la porta in faccia a chi sta aspettando da tempo e occupiamolo questo invocato spazio.

Nulla accade per caso: i dati taroccati nelle primarie di Roma sono il sintomo di una malattia, grave, che affligge il partito democratico. Un commento di Walter Tocci, ripreso da waltertocci, online (m.b.)

Nulla accade per caso: i dati taroccati nelle primarie di Roma sono il sintomo di una malattia, grave, che affligge il partito democratico. Un commento di Walter Tocci, ripreso da waltertocci, online (m.b.)Approfittando della stagnazione degli affari (salvo quelli che riguardano gli armamenti) le previsioni sballate dei piani regolatori si possono correggere, e cancellare aree d'espansione inutili. Un paio di esempi. La Stampa, 10 marzo 2016

Sembra la brillante trovata per un fumetto di Topolino, ma via Cemento Armato esiste davvero. A Desenzano, sul lago di Garda. Istituita negli anni del boom edilizio, questa stradina contornata di villette, giardini e complessi residenziali con piscina è un simbolo dell’espansione immobiliare che fu, con valori di 10 mila euro al metro quadro alimentati dagli acquirenti tedeschi.

Nel 1971 Desenzano aveva 10 mila abitanti; nel 2012 sono 28 mila, quando a ridosso delle elezioni viene approvato un piano regolatore che prevede centinaia di migliaia di nuove costruzioni. La nuova giunta chiama come assessore all’urbanistica Maurizio Tira, docente universitario a Brescia. Il professore fa due conti: in città ci sono 2500 alloggi invenduti, ma il nuovo piano ne prevede per ulteriori 3 mila abitanti. Così in sei mesi blocca il piano e poi ne scrive uno nuovo «a consumo di suolo zero». Una rivoluzione che vuole concludere con «un atto simbolico»: la proposta di cancellare via Cemento Armato, «diventata un anacronismo culturale e toponomastico».

A pochi mesi dalla fine del mandato, Tira ha raccontato la sua esperienza in un convegno sulla riduzione del consumo di suolo a Rivalta, cittadina dell’hinterland torinese, in cui amministratori pubblici ed esperti hanno fatto il punto su buone pratiche, modelli internazionali, ostacoli giuridici e politici. Negli ultimi anni la crisi e una nuova sensibilità hanno alimentato il dibattito. «Anche l’enciclica papale Laudato si’ incrocia il tema», spiega Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano e autore del libro «Che cosa c’è sotto. Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo», di cui Altreconomia sta pubblicando un’edizione aggiornata. Pileri tiene un corso unico in Italia: con gli studenti «smonta e rimonta» i veri piani regolatori, «riscontrando previsioni demografiche superiori alla dinamica reale con punte del 60%».

Come Desenzano, anche Rivalta è un caso paradigmatico. Anche qui nel 2011 viene approvato un piano regolatore basato su una prevista crescita demografica, del tutto irrealistica, di 7 mila abitanti sui meno di 20 mila attuali. Poi vince le elezioni una lista civica ambientalista, chiamando come assessore Guido Montanari, docente di architettura al Politecnico di Torino.

Il cambio di filosofia è radicale - dal consumo di suolo agricolo alla sua tutela - ma l’approccio è pragmatico, distinguendo sulla base di criteri ambientali, paesaggistici, economici e giuridici. Ne nasce una variante al piano regolatore che elimina le edificazioni dove possibile e ne riduce l’impatto dove ci sono progetti in itinere. Risultato: edificabilità dimezzata, cancellate colate di cemento per 2 mila abitanti, salvati 30 ettari di suolo vergine, finanze comunali sane nonostante il crollo di entrate da oneri di urbanizzazione da 2,5 milioni a 600 mila euro l’anno, contenziosi giudiziari pressoché nulli. E soprattutto dieci proprietari che unilateralmente rinunciano ai diritti edificatori su 3 ettari di terreni, preferendo il verde al grigio.

«È l’8 marzo dei movimenti che difendono i territori dal business cannibale delle Grandi Opere e sventolano anche l’arcobaleno della pace». articoli di Roberta De Rossi, Ernesto Milanesi, Carlo Mion, la Nuova Venezia e il manifesto, 9 marzo 2016 (m.p.r.)

La Nuova Venezia

TRE ORE DI MANIFESTAZIONE

FRA TERRA E MARE

di Roberta De Rossi

Il manifesto

Un migliaio in corteo, sotto la pioggia per oltre due ore, dalla stazione ferroviaria di santa Lucia fino a punta della Dogana (e ritorno). Una ventina di barche a misurarsi con gli idranti e gli speronamenti delle forze dell’ordine nella «zona rossa» in bacino san Marco. È l’8 marzo dei movimenti che difendono i territori dal business cannibale delle Grandi Opere, sventolano anche l’arcobaleno della pace nella città di Valeria Solesin e promettono al premier un’altra «battaglia navale» fra scuole e università. A Venezia sono arrivati i resistenti della Val Susa, a beneficio di Wu Ming 1 che prende appunti multimediali. Tocca a loro cantare in testa alla manifestazione, come far da ospiti d’onore delle imbarcazioni «armate» di fumogeni e copertoni d’auto.

Ma per Renzi & Hollande a palazzo Ducale si sono mobilitati da tutt’Italia: Stop Biocidio di Napoli, No Ombrina dall’Abruzzo, Kein Bbt dal Trentino, No Muos dalla Sicilia. È l’alternativa «dal basso» alla devastazione di cemento, asfalto, trivelle, produzione di morte. Ma insieme rappresenta la democrazia diretta che s’incarna nei referendum, come nelle lotte sociali o nelle «missioni a braccia aperte» lungo i confini dell’Europa con i muri di filo spinato.

Nella delegazione dei centri sociali delle Marche spicca Karim Franceschi, il combattente di Kobane. E sotto gli ombrelli marciano Arnaldo Cestaro, classe 1939, massacrato alla scuola Diaz di Genova, e il piccolissimo figlio nel marsupio di una delle donne dietro lo striscione di Vicenza, stritolata dal cemento della nuova base Usa come dai progetti dell’alta velocità ferroviaria. In coda centinaia di studenti con i cori anti-Renzi, le bandiere rosse, il sound system.

Il corteo si snoda dai Tolentini a campo Santa Margherita, fino a San Basilio e alle Zattere, sempre accompagnato da quello par màr che attraverso rii e ponti deve guadagnare lo specchio di laguna letteralmente blindato fin dall’alba. È lì che poco dopo mezzogiorno scatta l’ingaggio. Motovedette della polizia e gli idranti della Guardia di finanza vanno all’assalto dei natanti da diporto. I «pirati» tentano una, due, tre volte di violare la zona off limits davanti a piazza San Marco. Ma vengono speronati, bersagliati dai cannoni idrici e, in un caso, a bordo si resta senza timone.

Inutile il cambio di «equipaggi» a punta della Dogana: scendono fradici di pioggia, idranti e onde sollevate dalle moto d’acqua dei poliziotti; sale a bordo gente nuova e più asciutta. Diventa una «battaglia navale« con i fumogeni rossi che accompagnano gli slogan dei piemontesi e dei veneziani all’indirizzo dei «filibustieri» in divisa. Dura circa un’ora senza che nessuno si faccia davvero male, finché a terra si decide di abbandonare il presidio e in acqua di mettere la prua verso il canale della Giudecca. Ma almeno il summit numero 33 italo-francese non si esaurisce nel cerimoniale istituzionale contemplato dalle agende presidenziali. Tanto più che la «vertenza Lione-Torino» (progetto 1992) è approdata ieri pomeriggio in Senato: protagonisti dell’audizione in commissione lavori pubblici i sindaci e i tecnici della Val Susa. In parallelo, è partita la «tempesta elettronica» con le dieci domande sulla Tav spedite a raffica via e mail ai vertici dei due governi.

A Venezia, invece, il «doge Gigi» non ha perso l’occasione di imbastire la sua personale vetrina con il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti. Il sindaco fucsia Brugnaro fa sapere di aver discusso delle bonifiche a Marghera, del futuro del Mose e della rotta alternativa per le città galleggianti dei croceristi. Peccato che manchino le risorse indispensabili al «marginamento» in sicurezza dell’ex area industriale dei veleni, mentre la Corte dei Conti sta per presentare un conto da 5,2 milioni di euro a Giancarlo Galan per i danni d’immagine subiti dalla Regione nello scandalo che ha travolto il Consorzio Venezia Nuova.

Sul fronte delle Grandi Navi, l’iniziativa più concreta è di Cesare De Piccoli (ex viceministro dei trasporti nel governo Prodi): con Dp Consulting srl e Duferco Italia Holding spa ha appena presentato il progetto «Venis Cruise 2.0» con il nuovo terminal crocieristico alla bocca di porto del Lido. La proposta del vecchio leader della Quercia veneziana fa il paio con la lettera aperta che la nuova segretaria comunale del Pd Maria Teresa Menotto ha «spedito» a Renzi, sollecitandolo proprio a fermare le mega-crociere fuori dalla laguna.

La Nuova Venezia

IN PUNTA DELLA DOGANA

Dalle imbarcazioni di guardia di finanza e polizia iniziano a sparare con gli idranti acqua pescata in bacino. A questo punto nessuno viene risparmiato. Un primo tentativo di andare oltre la linea di Punta della Dogana è fallito. Ancora qualche scaramuccia mentre tatticamente i “pirati” indietreggiano. Ci scappano delle piccole collisioni senza conseguenze. Inevitabile in mezzo alla confusione che si è creata con barche che fanno manovra in una “piscina”. I “pirati” indietreggiano e si riorganizzano. Nuovamente una accanto all’altra le barche muovono all’assalto del blocco navale. A questo punto dagli idranti l’acqua arriva più abbondante di prima. Alcune imbarcazioni vengono prese di mira non solo da due idranti ma pure da una moto d’acqua. Troppe onde, arriva acqua da ogni angolo mentre imperterrito il capitano del “topo” governa l’imbarcazione in mezzo a questo “tsunami”. Altri quindici minuti e tutto finisce.

Gli sfruttatori delle risorse dei popoli impoveriti dallo sfruttamento avevano minacciato la dirigente ambientalista di farle fare la fine degli altri attivisti delle comunità indigene. Nonostante la "vigilanza" del governo lo hanno fatto. Articoli di F. Martone e G. Colotti. Il manifesto, 4 marzo 2016

L’impatto di quella che David Harvey ha definito la seconda fase del capitalismo, quella «estrattivista». È piuttosto questione di vita o di morte come dimostra la tragica notizia di ieri dell’assassinio della leader indigena dell’Honduras Berta Caceres, ennesima cronaca di una morte annunciata. Insignita lo scorso anno del prestigiosissimo Goldman Environmental Prize , Berta era un esempio, un punto di riferimento, una compagna per chi lavora accanto a comunità indigene, chi sostiene la resistenza contro le grandi opere, il diritto all’autodeterminazione.

Nel 2010 aveva partecipato come testimone alla sessione del Tribunale Permanente dei Popoli dedicata alle imprese europee in America Latina, in occasione del vertice- Euro-Latinoamericano di Madrid. Dal 2013 in Honduras erano state assassinate altre tre donne compagne di Berta, che lottavano accanto a lei contro la diga di Agua Zarca sul fiume Gualcarque, dalla quale proprio a seguito delle campagne di pressione di Berta e delle reti di solidarietà internazionali si erano ritirate la International Finance Corporation della Banca Mondiale e l’impresa statale cinese Sinohydro. Va sottolineato che dal golpe del 2009 che portò alla destituzione del presidente Zelaya il paese ha registrato un aumento esponenziale di progetti idroelettrici per la generazione di energia a basso costo necessaria per alimentare le attività di estrazione mineraria.

Ed è proprio da allora che il mondo sembra essersi dimenticato dell’Honduras. Poco più di una settimana fa Berta e 200 esponenti delle comunità indigena del popolo Lenca vennero fatti oggetto di gravi intimidazioni da parte dei sostenitori della diga, in occasione di una loro manifestazione di protesta quando vennero fatti scendere a forza dai bus e costretti a camminare per cinque ore attraverso zone infestate dai paramilitari. Sempre a febbraio alcune comunità del popolo Lenca erano state espulse dalle loro terre con la forza. Oggi la notizia del suo assassinio nella sua casa nel paesino di Esperanza, Intibucà. Il suo nome si unisce a quelle decine di difensori della terra che ogni anno cadono per mano di sicari, forze di sicurezza, «pistoleros» di imprese o di grandi latifondisti.

Secondo l’ONG Global Witness solo nel 2014 sono caduti 116 difensori della terra, in una media di due a settimana. Il 40% erano indigeni la cui unica colpa era quella di opporsi a progetti idroelettrici, minerari o di estrazione mineraria nella maggior parte dei casi imposti violando le Convenzioni internazionali sui diritti dei popoli indigeni ed il loro diritto al consenso previo libero ed informato. 3/4 dei casi registrati da Global Witness erano in Centramerica ed in Sudamerica. Dal 2004 al 2016 solo in Honduras hanno trovato la morte 111 leader ambientalisti ed indigeni. Una strage silenziosa quella dei difensori della terra, denunciata più volte, ad esempio in occasione delle iniziative parallele alla COP20 di Lima, funestate dalla notizia dell’uccisione di Josè Isidro Tendetza Antun, leader Shuar ecuadoriano trovato morto pochi giorni prima di recarsi a Lima per testimoniare ad una sessione del Tribunale dei Diritti della Natura e delle Comunità Locali, che ha in cantiere proprio una sessione dedicata ai difensori della Madre Terra.

Nel 2014 Edwin Chota, leader della comunità Ashaninka nell’Amazzonia peruviana venne ucciso assieme ad altri tre suoi compagni per essersi opposto all’estrazione di legname dalle sue terre. Tomas Garcia compagno di lotta di Berta assassinato nel 2013 o Raimundo Nonato di Carmo che si opponeva alla diga di Tucurui, o Raul Lucas e Manuel Ponce uccisi nel febbraio del 2009 per essersi opposti alla diga di Parota ad Acapulco, Una sequela interminabile di omicidi collegati alla costruzione di dighe o altri progetti di sfruttamento delle risorse naturali.

Andando ancora indietro nel tempo, e riaprendo gli archivi del genocidio Maya perpetrato in Guatemala dalle varie dittature militari, riemerge la storia delle centinaia di indigeni Maya Achì, 376, sterminati dall’esercito per far posto alla diga di Chixoy, allora costruita dalla Cogefar Impresit, grazie a finanziamenti della Banca mondiale e poi anche della cooperazione italiana. Solo qualche mese fa, dopo venti anni, i parenti di quei morti hanno iniziato ad ottenere un risarcimento dal governo guatemalteco.

Honduras. L’Honduras è uno dei paesi più pericolosi al mondo per gli ambientalisti. Secondo la ong Global Witness, tra il 2002 e il 2014 nel sono stati ammazzati 111. Solo nel 2014 - segnala la ong - in America latina sono stati uccisi 88 ecologisti, il 40% dei quali indigeni

La dirigente indigena Berta Caceres è stata uccisa in Honduras mercoledì scorso nella città di Esperanza, dipartimento occidentale di Intibucá, dove viveva. Due uomini armati le hanno sparato nella notte, eludendo la sorveglianza di una guardia armata, ora sotto inchiesta. Anche il fratello è rimasto ferito. Una morte annunciata, che chiama in causa le responsabilità dello stato, visto che la storica leader del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) era sottoposta a misure cautelari dopo l’ennesimo processo subito per la sua attività in difesa delle risorse naturali. Per questo, l’anno scorso ha ricevuto il premio Goldman, il massimo riconoscimento mondiale per un’ambientalista. Durante la consegna del riconoscimento ha denunciato: «Mi seguono, minacciano di uccidermi, di sequestrarmi. Minacciano la mia famiglia. A questo dobbiamo far fronte». La Commissione interamericana dei diritti umani, aveva ordinato al governo neoliberista di Juan Orlando Hernandez di garantire la sua sicurezza.

L’Honduras è uno dei paesi più pericolosi al mondo per gli ambientalisti. Secondo la ong Global Witness, tra il 2002 e il 2014 nel sono stati ammazzati 111. Solo nel 2014 – segnala la ong – in America latina sono stati uccisi 88 ecologisti, il 40% dei quali indigeni. Una cifra che equivale ai 3/4 degli assassinii commessi contro ambientalisti in qualunque parte del mondo. La resistenza organizzata delle popolazioni indigene contro le grandi imprese idroelettriche e minerarie – che devastano il territorio e obbligano gli indigeni ad andarsene -, ha però realizzato anche vittorie importanti, seppur pagate a caro prezzo. Caceres, il Copinh e le comunità indigene in lotta per la difesa dei propri territori ancestrali, sono riusciti a fermare la multinazionale Sinohydro: che ha deciso di ritirare la partecipazione nella costruzione del Rio Gualcarque a cui era interessata anche la Corporazione finanziaria internazionale, istituzione della Banca Mondiale. Un progetto che, oltre a privatizzare il fiume, avrebbe distrutto le attività agricole intorno per vari chilometri.

L’ultima lotta a cui ha partecipato Berta è stata quella contro l’attività di una impresa idroelettrica in una comunità indigena del Rio Blanco, a Santa Barbara. La settimana scorsa, aveva denunciato in una conferenza stampa che quattro dirigenti della sua comunità erano stati assassinati e altri minacciati. E nelle ultime settimane la repressione si era intensificata. Il 20 febbraio, nel rio Blanco, i nativi sono scontrati con l’impresa honduregna Desa, che gode di grandi finanziamenti internazionali e che ha preso di mira il fiume Gualcarque.

La coordinatrice del Copinh è stata anche in prima fila nella resistenza al colpo di stato contro l’allora presidente Manuel Zelaya, deposto dai militari il 28 giugno del 2009. Il pur moderato “Mel” aveva avuto l’ardire di volgersi alle nuove alleanze solidali dell’America latina come l’Alba, ideate da Cuba e Venezuela. Da allora, in un paese sempre più povero e ingiusto, le concessioni senza regole alle grandi multinazionali sono aumentate in modo esponenziale, distruggendo la possibilità di sopravvivenza dei popoli originari. Quasi il 30% del territorio nazionale è stato destinato a concessioni minerarie, e centinaia di progetti idroelettrici sono stati approvati, privatizzando fiumi, territori e obbligando all’esodo le comunità native.

Il progetto Agua Zarca, destinato a prender forma sul fiume Guarcarque, sacro per i nativi, è stato approvato senza alcuna consultazione del popolo Lenca, in palese violazione ai trattati internazionali che regolano i diritti dei popoli indigeni. Nonostante vari pronunciamenti delle organizzazioni internazionali per i diritti dei nativi, i grandi interessi economici hanno continuato a imporsi con violenza.

L’anno scorso, Honduras e Guatemala sono stati attraversati dalla protesta degli indignados, scoppiata a seguito di grandi scandali per corruzione che hanno interessato gli alti vertici dello stato. A maggio del 2015, il Movimiento Oposicion Indignada ha effettuato diverse marce contro l’impunità dopo l’esplosione di uno scandalo per una truffa milionaria all’Instituto Hondureno de Seguridad Social (Ihss). La principale richiesta è stata quella di una Commissione internazionale contro l’impunità in Honduras (Cicih), simile a quella che hanno creato con il Guatemala le Nazioni unite nel 2006. Il presidente Hernandez, però, ha chiesto l’appoggio dell’Osa e dell’Onu, per richiudere con un’operazione di facciata gli spiragli aperti dalle proteste. E i movimenti hanno rifiutato i palliativi. Tuttavia, a fine febbraio l’Osa e l’Onu hanno installato la missione anticorruzione in base a cinque punti, che prevedono “raccomandazioni” e la creazione di un Osservatorio sulla giustizia, composto da organizzazioni accademiche e della società civile, deputate a valutare i progressi della riforma del sistema giudiziario honduregno.

Una parata di alto bordo per salvare la faccia a un regime che risponde alle oligarchie e agli interessi sovranazionali, composta da rappresentanti del Dipartimento di Stato Usa e dall’Osa che da sempre ne dipende: e che contrasta per questo ogni tentativo di governare altrimenti i conflitti e le relazioni in America latina. Un tentativo di tenere a freno la polveriera centroamericana dove il vento del Socialismo del XXI secolo non si è diffuso, ma che guarda al campo progressista e ai movimenti che lo animano come a uno stimolo per resistere e per progettare. Dopo la deposizione di Zelaya, i movimenti di resistenza sono andati avanti, cercando una sponda politica anche istituzionale. Nonostante brogli e aggressioni, alle ultime elezioni Xiomara Castro, moglie di Zelaya, che ha corso per il partito Libre, ha raccolto un grande consenso.

Il sostegno dei paesi dell’Alba non è mai venuto meno. Zelaya, che abbiamo incontrato a dicembre in Venezuela, è stato uno degli osservatori internazionali alle ultime elezioni legislative, e ha sostenuto il chavismo. Berta Caceres ha viaggiato molto per incontrare i movimenti dell’Alba in America latina. Che ora ne piangono la scomparsa.

Quel che resta dell’Orto Botanico di Venezia sta per scomparire. L’ennesima cementificazione pianificata dalle varie amministrazioni comunali che, in accordo con i privati investitori, da anni cinicamente speculano sulla presunta mancanza di case per i veneziani, riempirà il giardino con 140 appartamenti ed alcune attrezzature commerciali e direzionali.

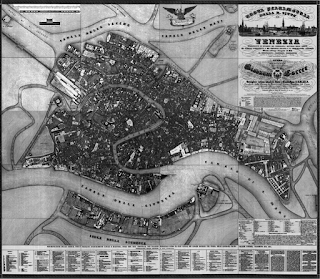

La creazione dell’Orto fu decisa nel 1810, in applicazione di un decreto del 1807 con cui gli occupanti francesi avevano istituito i primi licei non confessionali nel Veneto, disponendo anche che l’insegnamento della botanica fosse obbligatorio e che ogni liceo avesse a disposizione un orto botanico “a scopo didattico”. Nacque, così, l’Orto del liceo convitto Santa Caterina (oggi liceo classico Foscarini) per la cui sede fu scelto un vasto terreno di 18672 metri quadrati, già occupato dal convento dei frati francescani minori a san Giobbe, uno degli ordini religiosi sciolti da Napoleone. Dopo il ritorno della dominazione austriaca, l’Orto venne affidato al bavarese Giuseppe Ruchinger, poi a suo padre ed infine ad un fratello.

|

| Orto botamico San Giobbe. Dettaglio Mappa Ludovico Ughi |

|

| Mappa fratelli Combatti |

Con l’annessione di Venezia al regno d’Italia (1866) ha inizio la decadenza dell’Orto. Il Demanio intendeva usarlo “a scopo diverso da quello della coltivazione di piante” e solo la concessione per 29 anni, e poi la vendita, all’ultimo dei Ruchinger ne prolungò la sopravvivenza. Fu infine comprato dal principe Giuseppe Giovannelli (dal 1868 al 1870 sindaco di Venezia) e ceduto alla società tedesca Maschinenbauer Schwartkopff, intenzionata a costruirvi una fabbrica di siluri. La trattativa venne seguita personalmente dal ministro della Marina, Benedetto Brin, e all’inaugurazione del silurificio, nel 1887, presenziarono il re Umberto e la regina Margherita.

Ai primi del ‘900, il governo decise di sospendere la produzione dei siluri a Venezia e l’area passò alla Società per l’utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto (poi Enel), che ne ha conservato la proprietà per un secolo, durante il quale una parte della vegetazione è scomparsa, ma una parte ha resistito. Il recupero dell’Orto Botanico, quindi, è tuttora un intervento tecnicamente fattibile, ma si scontra con l’ostinazione delle amministrazioni comunali che dal 2004 in poi (con i sindaci Costa, Cacciari, Orsoni e ora Brugnaro) lo considerano “un’area dismessa da valorizzare”. «Non dobbiamo farci condizionare dalla presenza di qualche arbusto», ebbe a dire, nel 2004, un componente della Commissione consiliare incaricata di rispondere alle osservazioni contrarie al PRIU Piano di recupero integrato urbano che il comune stava contrattando con l’Enel. E in effetti, le autorità comunali non si sono lasciate “condizionare” dalla vegetazione, ma hanno concesso tutte le licenze edilizie richieste, in cambio di “un diritto di passaggio” per accorciare il tragitto dalla stazione ferroviaria al nuovo campus universitario di Cà Foscari, allora in cantiere.

Nel 2007 il compendio fu messo all’asta dall’Enel e acquistato dalla società Gimal di Giuseppe Malaspina, un imprenditore calabrese trapiantato in Brianza. Malaspina è un personaggio interessante. Nel 1981 è stato condannato a 14 anni per omicidio (secondo quanto riportato dalle cronache avrebbe sparato a un tale che minacciava di denunciare la sua partecipazione ad una rapina in una gioielleria). Tornato in libertà dopo cinque anni, si è “messo in edilizia” ed ha cominciato ad occuparsi di affari immobiliari tramite una serie di società che cambiano continuamente nome e ragione sociale. E’ arrivato a Venezia tra il 2007 ed il 2008, nello stesso periodo in cui si cui si sono registrati altri sbarchi di calabresi in laguna, dal commissario straordinario mandato al Lido dal governo Berlusconi per coordinare l’operazione del Palazzo del cinema, ad alcune imprese immobiliari chiacchierate, ma di fatto intoccabili.

Oltre all’area di San Giobbe, Malaspina ha comprato Cà Sagredo e l’ha trasformata in un elegante albergo di gran lusso. Nel 2008, intervistato dal Sole 24 Ore, ha dichiarato di essere interessato a «progetti ambiziosi concentrati sulla fascia del turismo di lusso… e sulle residenze di lusso.. un business del quale l’Italia finora è rimasta quasi del tutto esclusa».

La Repubblica, 3 marzo 2016

La spoliazione più vasta e sfacciata inferta, in età moderna, a una storica biblioteca italiana, lo splendido complesso monumentale che si apre nel cuore della Napoli antica a due passi dal Duomo, deve essere ripagata così come stabilito già in primo grado dai magistrati contabili campani a carico dell’ex direttore del complesso, Marino Massimo De Caro, e dell’ex conservatore Sandro Marsano, già condannati dalla sezione campana al pagamento di oltre 19 milioni di euro, in favore dei Girolamini.

Per i giudici, l’opera di spoliazione architettata e realizzata da De Caro è stata «tanto scientifica e pianificata da inglobare e travolgere ogni possibile pregressa incuria o disattenzione». D’altro canto, per le responsabilità di De Caro come regista del clamoroso saccheggio, parlano interi faldoni di atti processuali a carico dell’ex direttore così benvoluto dall’allora ministro Galan, e amico devoto del noto bibliofilo ed ex potentissimo senatore Marcello Dell’Utri, anch’egli coinvolto nello scandalo e indagato per concorso in peculato. De Caro è infatti già stato condannato a sette anni, con sentenza passata in giudicato, per peculato, mentre è ancora imputato in un altro processo con le accuse di associazione per delinquere, devastazione e saccheggio.

Una storia che aveva sconvolto il mondo della cultura internazionale, e i più grandi studiosi del libro antico. E parallelamente all’inchiesta penale, il sostituto procuratore Francesco Vitiello della magistratura contabile mette nel mirino l’enorme danno originato dalla spoliazione pianificata da De Caro, complice don Marsano. Almeno 4mila testi preziosi volati via dagli antichi scaffali. Spuntano varie intercettazioni. E ora il Senato dà l’ok al loro utilizzo. In una, Dell’Utri chiede sornione a De Caro: «Massimo, fammi il prezzo ». Stavolta lo hanno deciso i giudici.

La Corte dei Conti condanna i saccheggiatori per «l’amputazione delle pagine recanti note di possesso; la devastazione patita dai libri malamente stipati in scatoloni o esposti alla luce, o all’umidità; l’asportazione di tavole; i tagli, abrasioni, strappi, scompaginamenti, lavaggi corrosivi...». Quale ‘bibliofilia’ anima quel mercato internazionale che ha tanto beneficiato del massacro dei Girolamini? C’è bisogno di un amore diverso: non il possesso esclusivo, ma la condivisione più larga. Altrimenti, quando la Procura toglierà i sigilli alla Biblioteca, il rischio è che essa ricada nella marginalità che è stata la premessa della devastazione.

Questa volta, l’università potrebbe fare la differenza. Andrea Mazzucchi (filologo della letteratura italiana presso la Federico II di Napoli) sta lavorando ad un progetto che collochi ai Girolamini la prima Scuola di filologia materiale d’Italia: dove ogni anno una ventina di laureati si formi sullo studio dei manoscritti (paleografia, diplomatica, filologia), catalogando (e dunque mettendo in sicurezza) l’enorme quantità di codici conservati nelle biblioteche meridionali, a partire proprio dai Girolamini. Accanto a questo cuore pulsante, una struttura che redistribuisca la conoscenza: le sale e i chiostri dell’enorme complesso tra Via Duomo e il decumano si aprirebbero alla cittadinanza. Non un museo, ma il primo grande centro per il libro del Meridione: dove i ragazzi delle scuole, i pensionati e i bambini possano partecipare a letture pubbliche, spettacoli, caffé letterari. Il progetto ha il sostegno dell’Ateneo, e ha un parziale finanziamento: se il Ministero per i Beni culturali vorrà, potrà partire subito.

In fondo era il sogno di Giuseppe Valletta (1636-1714), padre del pensiero illuminista napoletano: che spiegò ad un papa che l’In-quisizione si era incattivita perché finalmente «si erano fuori de’chiostri dilatate le lettere, e propagata nella nostra patria la filosofia». I libri di Valletta sono ai Girolamini: a perorarne l’acquisto fu il più illustre frequentatore della biblioteca, Giovan Battista Vico. Dilatando fuori da quei chiostri l’amore per i libri si avvererebbe anche un altro sogno. Nell’ottobre del 1980 il governo decise di fare dei Girolamini una scuola di studi filosofici, diretta da Gerardo Marotta: «un provvedimento coraggioso — scrisse Luigi Firpo — illuminato dalla fede laica nell’intelligenza e nella volontà rivolte al bene comune ». Nemmeno un mese dopo, il terremoto dell’Irpinia cancellò quella svolta, riducendo i Girolamini a ricovero per gli sfollati.

Stavolta ci si deve riuscire. Roberto Saviano ha spiegato perché Napoli è un buco nero, che inghiotte il proprio futuro. Poche cose possono cambiare il destino di una comunità quanto la produzione di conoscenza: non il marketing dei capolavori che sradica i Caravaggio, non la fabbrica degli eventi. Un centro per la formazione alla lettura piantato nel cuore di Napoli, invece, sarebbe più potente di qualunque presidio militare, più carico di futuro di qualunque tattica politica.

Sarà una resistenza durissima fino a quando la religione de Denaro non sarà stata sconfitta e il sistema capitalistico superato da uno finalmente umano. La Repubblica, 2 marzo 2016

«GLI STRANIERI hanno una visione finanziaria della terra. Per loro è moneta. Per noi è vita ». Nicholas Fredericks lotta da anni perché ai Wapichan venga riconosciuto legalmente il diritto alle loro terre ancestrali nella Guyana. Dieci anni fa furono le guide del suo popolo a guidare il team dello Smithsonian Institution che individuò il lucherino rosso, uccello che si credeva estinto. Eppure le loro foreste sono a rischio. «Sono la nostra vita, ma ci sono state tolte».

Oltre la metà delle terre di questo pianeta sono protette dai popoli indigeni e dalle comunità locali. Due miliardi e mezzo di persone che ogni giorno preservano gli ecosistemi più importanti del mondo, spesso a costo della vita. I Wapichan della Guyana, gli Yanomami e i Kayapó del Brasile, i Kui della Cambogia, i Masai del Kenya o i Garifuna del Belize. Sono loro i “custodi del pianeta” che ogni giorno combattono in prima fila contro i cambiamenti climatici, la povertà e l’instabilità politica, ma che rischiano di perdere tutto perché il loro diritto alla terra viene riconosciuto dai governi solo in un decimo dei casi. È di loro che parla il rapporto “Common ground”, diffuso oggi da Oxfam insieme all’International Land Coalition (Ilc) e all’Istituto di ricerca statunitense Rights and Resource Initative (Rrri), che segna il lancio della campagna Lands Rights Now in difesa del diritto alla terra dei popoli indigeni e delle comunità locali. L’obiettivo è raddoppiare entro il 2020 le terre di loro proprietà.

Da quando, negli anni Ottanta, il governo brasiliano ha riconosciuto agli indios del Brasile la titolarità di oltre 300 territori, pari a circa un quinto dell’Amazzonia, il tasso di deforestazione in queste aree è diminuito di oltre un decimo, mentre il resto è stato devastato in gran parte dai coltivatori di soia, dai minatori d’oro o dai rancher. Nella Repubblica Democratica del Congo e in Indonesia i territori indigeni trattengono una quantità di carbonio pari a circa 1,5 volte le emissioni mondiali. Senza una protezione legale, c’è il rischio che vengano rasi al suolo e che la temperatura globale superi i 2°C provocando calamità. «Land Rights Now è una campagna globale per rendere sicuri i diritti alla terra dei popoli indigeni e delle comunità locali contro ogni forma di accaparramento», spiega Luca Miggiano, responsabile del rapporto di Oxfam. «Non è solo giusto, è anche una strategia fondamentale per combattere la fame nel mondo, fermare il cambiamento climatico e conservare l’ambiente così com’è».

In Cambogia è una donna, Yaek Chang, ad avere sfidato due aziende di produzione dello zucchero di canna che nel 2011 avevano ottenuto la concessione di 18mila ettari di terreno, comprese le “Rolumtung”, le foreste degli spiriti sacre per il popolo Kui. E quando l’esercito dello Sri Lanka ha espropriato le loro terre per costruire un resort turistico sulla costa Est del Paese, sono state le donne di Paanama a opporsi al progetto. «Dobbiamo vincere questa battaglia per avere giustizia non solo per noi stesse, ma anche per i nostri figli e per le generazioni precedenti che hanno preservato queste terre per noi», racconta Rathnamali Kariyawasam. «Per questo siamo salite sui tetti del villaggio e ci siamo rifiutate di scendere finché le autorità non ci avessero risposto ». All’inizio del 2015 il governo neoeletto ha dato loro ragione, ma un anno dopo le autorità locali non hanno ancora restituito loro le terre. «Gli accaparramenti della terra non sono “gender- neutral”», spiega Victoria Tauli-Corpuz, relatrice speciale dell’Onu sui diritti dei popoli indigeni. «Sono le donne a rischiare di perdere i loro mezzi di sussistenza tradizionali, come la raccolta del cibo, la produzione agricola e la pastorizia».

Riconoscere il diritto alla terra dei popoli indigeni e delle comunità locali non solo proteggerebbe la biodiversità, ma renderebbe il mondo più equo. E sicuro. Dal 2002 a oggi la ong Global Witness ha documentato oltre mille morti di attivisti per il diritto alla terra o ambientalisti. Per questo, afferma Mike Taylor, direttore di Ilc, «è in gioco la vita di persone che su queste terre comunitarie dimorano e grazie ai frutti di queste terre si sostengono. Se non ci battiamo per assicurare i loro diritti umani fondamentali, non facciamo altro che voltare le spalle a queste comunità e non tutelare l’ambiente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle terre riconosciute agli indios in Amazzonia, la deforestazione è diminuita di un quinto I Wapichan della Guyana: “Per gli stranieri la terra è moneta, per noi invece è vita”

NOMADI

Una donna della tribù indiana Van Gujjar. Le foto sono tratte dal rapporto “Common ground”

FOTO: © MICHAEL BENANAV

Dal celebrato incontro mondiale sul clima di Parigi, COP21, sono passati 2 mesi, ma non è cambiato proprio nulla. CNS - Ecologia Politica online, - numero 2-2016

«Il suolo consumato è oltre il 7% della superficie, mentre la media europea è poco più del 2%. Sono dati che mostrano una prepotenza dell’urbano sul rurale, un dilagare di funzioni non agricole». AT Altra Toscana, blog delle città, febbraio 2016

La vera crisi – ebbe a dire anni fa Salvatore Settis – è quella del paesaggio, che invece dovrebbe essere considerato la vera risorsa italiana, una risorsa apicale che comprende tutte le altre, come ha scritto Carlo Tosco. Settis e Tosco sono tra i massimi studiosi del paesaggio, ma basta guardarsi intorno e riflettere su quanto sta avvenendo nelle singole regioni o province per rendersi conto della ferite che continuiamo a infliggere al territorio e ai danni che stiamo facendo alla nostra stessa economia, basata essenzialmente sul patrimonio territoriale.

I dati a livello nazionale sono drammatici: il nostro paese ha un livello di consumo di suolo tra i più alti d’Europa. Secondo il Rapporto ISPRA 2015 il suolo consumato è oltre il 7% della superficie, mentre la media europea è poco più del 2%. Sono dati che mostrano una prepotenza dell’urbano sul rurale, un dilagare di funzioni non agricole nei campi, la perdita di un confine identitario che permetteva un dialogo reciproco tra città e campagna. Ora, chi è restato nei propri ambienti non li riconosce più, né è capace di trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei luoghi, ma al massimo la malinconia, quando non l’angoscia o lo smarrimento, nell’omologazione di paesaggi tutti uguali e quasi sempre senza i connotati della bellezza e dell’armonia. E anche l’economia e il lavoro ne risentono negativamente: non di rado le zone con più capannoni e cemento sono anche quelle con più disoccupati o con più lavoro precario. Si tratta di un fenomeno che ci spinge anche a chiederci quanto cibo in meno è stato prodotto a causa della diminuzione della superficie coltivata.

Sepolti dall’asfalto e dal cemento per costruire strade, case, centri commerciali e capannoni industriali spesso rimasti vuoti, se ne sono andati negli ultimi trent’anni campi, pascoli e altri spazi rurali a vantaggio di uno sprawl che ha definitivamente rotto i confini tra l’urbano e il rurale, debordando nella campagna. L’abbandono e la cementificazione, che apparentemente sembrano due fenomeni opposti, hanno determinato in modo convergente una progressiva riduzione della superficie agricola, stravolgendo spesso gli assetti territoriali e paesaggistici. Dal 1956 al 2000 il consumo del suolo è passato da 8.700 a più di 21.000 chilometri quadrati, con un impegno pro-capite balzato da 170 a 340 metri quadrati; dopo il 2000 la situazione è ancora peggiorata, come dimostrano i rapporti annuali dell’ISPRA, l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell’ambiente. Tra le regioni più cementificate, in testa c’è la Lombardia che in 30 anni ha perso un decimo di tutto il territorio agricolo, ma le altre non ridono.

Che l’Italia stia perdendo terreni agricoli in un trend negativo e continuo è ormai un dato di fatto inconfutabile. Lo ribadisce il Ministero delle Politiche agricole in un dossier realizzato in collaborazione con Inea, Ispra e Istat (MIPAAF, 2012). Dagli anni ‘70, la superficie agricola utilizzata (SAU), che comprende seminativi, orti, arborati e colture permanenti, prati e pascoli, è diminuita di un terzo, da quasi 18 milioni di ettari a circa 11. Questo nonostante le caratteristiche ambientali e il valore paesaggistico del territorio italiano, che dovrebbero (o avrebbero dovuto) evitare l’espansione urbana in zone ad elevata fragilità ambientale e territoriale. La limitazione del consumo del suolo è, quindi, unitamente alla messa in sicurezza del territorio, una direzione strategica per l’Italia. Tutti lo dicono, ma nonostante le enunciazioni si continua a consumare suolo.

Questi dati suggeriscono inequivocabilmente che ci sarebbe bisogno di una inversione di rotta. Un sensibilità sempre più diffusa nella società spinge nella direzione di uno stop al consumo di suolo e anzi di una sua riduzione, come dimostrano i comitati nazionali e locali, sempre più diffusi, per salvare il paesaggio in nome della Costituzione italiana, che fissa tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione (articolo 9). Invece si va in direzione opposta, ostinata e contraria, miope e pericolosa. Dappertutto, anche in Toscana. Prendiamo l’esempio della Val di Cornia.

L’esempio della Val di Cornia

Questo lembo di Maremma, compreso tra il mare e le colline Metallifere, nella terra degli etruschi e dei borghi medievali, delle tradizioni minerarie e metallurgiche su un persistente sfondo rurale, ha conosciuto nel corso del ‘900 l’impatto dell’industria, massiccio ma centralizzato. Ad esso si è aggiunto in tempi più recenti un impatto più diffuso, legato essenzialmente a uno sviluppo edilizio progressivo, spesso immotivato e a volte puramente speculativo. Si tratta di un processo che non nasce oggi, che si è avviato concretamente negli anni ’60, in concomitanza con il boom economico. All’inizio ha preso la forma della costruzione di nuovi edifici all’interno e intorno ai centri urbani, snaturando la loro immagine. La pianificazione urbanistica è arrivata tardi a regolare e contrastare questo fenomeno, che tuttavia era spinto dalla crescita demografica ed economica. Quindi si poteva capire, in un certo senso e in quel dato contesto. Poi la popolazione ha smesso di crescere, ma il consumo di suolo è continuato senza sosta. Si è passati dall’espansione/ammodernamento dei vecchi paesi alle lottizzazioni fuori dai centri abitati, poi alle zone artigianali/industriali e commerciali, anch’esse collocate in zone rurali. Il piano strutturale della Val di Cornia, elaborato una decina d’anni fa, registra come tra anni '70 e '80 vi sia stato un significativo calo demografico a Piombino e nel resto dell’area, segno evidente di una prima crisi del sistema, ma a ciò non ha corrisposto un arresto del consumo di suolo, che anzi è aumentato; i venti anni successivi vedono in tutti i Comuni un ulteriore incremento dell’occupazione di suolo a fini residenziali, produttivi e turistici (Circondario della Val di Cornia, Piano strutturale d’area. Relazione generale, febbraio 2007, p. 224).

A differenza di quanto era avvenuto negli anni '60 e '70, questo processo di edificazione della campagna (dalle lottizzazioni, alle zone artigianali e commerciali, alle residenze turistiche), intensificatosi a cavallo del 2000, si è svolto essenzialmente entro un quadro di stasi o addirittura di declino demografico e di rallentamento della crescita economica. Ciò significa che si è consumato più suolo quando ce n’era meno bisogno, come dimostrano i grafici relativi ai due comuni principali, Piombino e Campiglia Marittima, così come rilevato dalle analisi dell’ultima pianificazione urbanistica intercomunale:

(vedi figure 1 e 2 in fondo)

Si vede bene il paradosso della forbice: meno popolazione, più consumo di suolo. Una forbice che ha tagliato risorse e opportunità di sviluppo, il contrario di quanto vanno dicendo i propugnatori di una modernità stanca e di un illusorio e spesso ideologico sviluppismo. Il consumo pro-capite di suolo ha significato in primo luogo alterazione del paesaggio, frattura del consolidato equilibrio tra città e campagna, nuovi costi ambientali in termini di uso delle risorse naturali, ridefinizione delle identità sociali. Ne derivano danni all’agricoltura e al turismo, che invece dovrebbero rappresentare il primario orizzonte di rinascita per un’area a declino industriale.