«Flash mob di un gruppo di circa 150 persone residenti a Venezia che, con la maschera da Panda, hanno manifestato per la salvezza della città e criticando un Carnevale che, lamentano, è diventato solo una macchina spenna-turisti.». La Nuova Venezia, 17 febbraio 2017 (p.s.)

«Flash mob di un gruppo di circa 150 persone residenti a Venezia che, con la maschera da Panda, hanno manifestato per la salvezza della città e criticando un Carnevale che, lamentano, è diventato solo una macchina spenna-turisti.». La Nuova Venezia, 17 febbraio 2017 (p.s.)

I veneziani non vogliono essere una specie in via di estinzione come il panda gigante. Alla vigilia dell'avvio ufficiale del Carnevale, gli abitanti della città lagunare con un flash-mob dal titolo provocatorio «Un pesce di nome panda?» sul sagrato della Chiesa della Madonna della Salute hanno rivendicato il diritto di vivere, e non solo di lavorare, tra calli e campielli, senza subire il peso di un turismo sempre più soffocante.

Centocinquanta persone dai 3 ai 73 anni si sono improvvisate attori, vestiti da panda, per sottolineare, di fronte alla platea internazionale, il diritto economico a poter risiedere in città e a non vedere trasformato ogni palazzo in un nuovo albergo, ponendo fine all'esodo degli abitanti, quantificato in 2,6 al giorno.

Attualmente sono 54.600 i residenti nei sestieri (a fronte dei quasi 175 mila del 1951), mentre risultano 30 mila i pendolari che oggi giorno dalla terraferma giungono in centro storico per prestare la loro opera.

«Facciamo appello alla solidarietà del mondo intero, perché Venezia, con i suoi abitanti e la sua cultura unica, patrimonio dell'umanità - spiega Marco Gasparinetti, uno degli organizzatori dell'evento, promosso dall'associazione 'Veneziamiofuturo' - e non la proprietà privata di qualche lobby».

Un concetto che Gasparinetti chiarisce ulteriormente.«Quello che comincia domani non è più il nostro Carnevale: una macchina mangiasoldi per spennare i turisti undici mesi su dodici: il solo mese di tregua per noi è gennaio - conclude -. Per far girare la macchina mangiasoldi al massimo, bisogna svuotare Venezia dei suoi cittadini e la missione è quasi compiuta. Noi non ci stiamo, non intendiamo rassegnarci a fare le valigie».

«L’intervento della tanto denigrata “burocrazia” della soprintendenza sta rendendo al futuro della città e al bene comune uno straordinario servizio». la Repubblica ed.Roma, 18 febbraio 2017 (c.m.c.)

«L’intervento della tanto denigrata “burocrazia” della soprintendenza sta rendendo al futuro della città e al bene comune uno straordinario servizio». la Repubblica ed.Roma, 18 febbraio 2017 (c.m.c.)

Dialogando amabilmente con Matteo Salvini, Maria Elena Boschi si era impegnata in diretta televisiva (a Porta a Porta, il 16 novembre scorso) a chiudere le soprintendenze («io sono d’accordo diminuiamo le soprintendenze, lo sta facendo il ministro Franceschini. Aboliamole, d’accordo») dopo la vittoria del Sì al referendum costituzionale. Sappiamo com’è finita: e, per ora, le soprintendenze ci sono ancora. E dunque le amministrazioni comunali non possono fare proprio quello che vogliono del territorio e del patrimonio culturale delle loro città.

È così che un paletto molto ingombrante, o addirittura esiziale, per la mega speculazione Parnasi è stato piantato proprio dagli uffici periferici del Ministero per i Beni Culturali. Il vincolo che ieri sera è stato firmato dalla soprintendente di Roma Margherita Eichberg non solo impedisce la distruzione dell’Ippodromo di Tor di Valle, tutelando un edificio importante (e, ironia della sorte, anche la memoria storica delle Olimpiadi romane del 1960), ma, bloccando praticamente i lavori in tutta la famosa particella 19, costringe la Conferenza dei servizi sullo Stadio a fermarsi.

E ora si aprono due possibilità. La prima è che tutto il progetto si fermi, e che gli attori internazionali di questa speculazione migrino altrove, secondo le logiche rapaci della creazione del denaro dal cemento. La seconda è che invece si sia disposti a rivedere, correggere, riscrivere il progetto, sostituendo un vero parco all’attuale colata di cemento. Mille ragioni — dall’assetto idrogeologico di Tor di Valle al sistema dei trasporti — renderebbero preferibile la prima, più radicale soluzione: ma in ogni caso l’intervento della tanto denigrata “burocrazia” della soprintendenza sta rendendo al futuro della città e al bene comune uno straordinario servizio.

È impossibile non rilevare la singolarità della situazione. Pochi giorni fa, la magistratura ha sequestrato il cantiere di un villaggio turistico che massacrava il meraviglioso paesaggio e il patrimonio archeologico di Punta Scifo, in Calabria, motivando quell’atto anche con «l’inerzia della Pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni [soprintendenza compresa] coinvolte nell’iter autorizzatorio, che. .. non ha mai inteso compiere le dovute verifiche ed eventualmente esercitare il potere-dovere di autotutela».

In questo caso calabrese la soprintendenza è venuta completamente meno ai suoi doveri, mentre il Movimento 5 Stelle è stato invece determinante nel sostegno ai comitati civici che si battino da tempo contro quel cemento. A Roma, invece, abbiamo la situazione esattamente opposta: la soprintendenza fa coraggiosamente la sua parte (rispettando in toto il parere radicale del comitato tecnico scientifico, e non curandosi delle superiori indicazioni che consigliavano una linea morbida da ‘pecora morta’), e mette le mani in un fuoco incandescente, proprio mentre la giunta 5 Stelle sembrava apprestarsi a varcare la linea d’ombra del cemento.

È questa la contraddizione che sta infiammando in queste ore la base del Movimento, non dimentica che una delle famose 5 stelle rappresenta proprio l’ambiente.

«La relazione del procuratore regionale Cabras : "Riscontrati fenomeni corruttivi e mala gestione della cosa pubblica. Metropolitana, 230 milioni assolutamente ingiustificati". Nel 2016 condanne per oltre 35 milioni». la Repubblica, ed Roma, 17 febbraio 2017 (p.s.)

«La relazione del procuratore regionale Cabras : "Riscontrati fenomeni corruttivi e mala gestione della cosa pubblica. Metropolitana, 230 milioni assolutamente ingiustificati". Nel 2016 condanne per oltre 35 milioni». la Repubblica, ed Roma, 17 febbraio 2017 (p.s.)

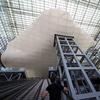

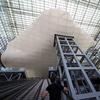

«Un'istruttoria assai rilevante e complessa è stata originata da alcune segnalazioni relative alla eccessiva lievitazione dei costi di progettazione, direzione artistica ed esecuzione dei lavori del Nuovo centro congressi dell'Eur».

Così il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, Donata Cabras, ha bacchettato lo spropositato proliferare dei costi della celebre Nuvola, leggendo la sua relazione durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017. «La procura - ha continuato Cabras - ha individuato un danno alle pubbliche finanze pari a oltre 5 milioni di euro corrispondente al totale degli indebiti pagamenti effettuati nei confronti del progettista e alle società riferibili allo stesso professionista».

Ma il caso dell'opera dell'archistar Massimiliano Fuksas (che attraverso i suoi legali ribadisce la conformità dei pagamenti ricevuti ai contratti, all'attività svolta e ai parametri normativi) non è il solo a essere finito nel mirino dei giudici contabili. Critica anche la gestione della costruzione della linea C della metropolitana di Roma i cui costi, ha spiegato Cabras, sono aumentati in modo esponenziale: «Per una sola fattispecie riscontrata nelle nostre indagini ci sono 230 milioni assolutamente ingiustificati».

Nella sua relazione, Cabras ha sottolineato che «la lievitazione esponenziale del prezzo contrattuale è avvenuta attraverso il ricorso sistematico all'iscrizione di riserve che, a breve distanza di tempo dall'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere, ha raggiunto cifre esorbitanti». Cabras ha evidenziato che i 230 milioni si riferiscono a una sola delle fattispecie e, quindi, la somma di questi costi potrebbe essere superiore. «Alcune indagini in proposito hanno riguardato l'affidamento dell'appalto con il sistema del contraente generale in cui si è assistito alla lievitazione esponenziale del prezzo contrattuale», ha concluso.

In generale, secondo il magistrato, «il 2016, come già gli esercizi precedenti, è stato caratterizzato dal moltiplicarsi dei fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica». Cabras ha precisato che «nel corso dell'anno una particolare attenzione è stata riservata ai casi di assenteismo o di indebito riconoscimento di benefici retributivi o di carriera, che hanno riguardato funzionari e dipendenti pubblici». Ci sono state poi «numerose istruttorie a carico di soggetti che hanno illecitamente utilizzato finanziamenti e contribuzioni pubbliche, cui è conseguita la chiamata in giudizio per avere distolto le somme erogate dal fine al quale erano normativamente destinate». Inoltre, «i magistrati dell'ufficio sono stati costantemente impegnati nelle indagini relative a fattispecie di danno derivanti dalla violazione delle disposizioni che regolano la materia dei lavori pubblici».

«Il sistema dei rapporti illeciti si è sostanziato in attività di tipo corruttivo e collusivo nell'assoggettamento della funzione pubblica rivestita al servizio dei privati», ha spiegato poi Cabras, parlando in particolare del sistema criminale denominato "Mafia Capitale" che ha arrecato diversi danni patrimoniali allo Stato: «Un primo danno per 9 milioni di euro per la lesione del principio delle norme a tutela della concorrenza con riflessi in termini di maggiore costo per l'amministrazione», a cui si vanno ad aggiungere un danno dello stesso importo per il disservizio dell'azione amministrativa, uno da oltre 1 milione e 800mila euro come conseguenza diretta delle indagini, più un altro ancora da 1 milione di euro per la maggiore spesa e i costi per il personale per le ore di straordinario.

Infine, Cabras segnala la «grande indignazione» suscitata dalla «vicenda di assoluta attualità sulla la gestione dei profughi e delle somme destinate ai migranti. Il giudizio già pervenuto a sentenza ha riguardato le sovraffatturazioni e la distrazione dei fondi veicolati, illecitamente utilizzati per remunerare prestazioni di diversa natura e finalità».

Prima dell'intervento del procuratore regionale, era stata la presidente della sezione, Piera Maggi, a prendere la parola per relazionare sull'attività svolta nel 2016. «Sono state emesse condanne per danni per oltre 35 milioni di euro per le sole fattispecie verificatesi nel Lazio - ha detto Maggi - ma si deve ritenere che tale cifra costituisca solo la punta dell'iceberg del pregiudizio derivante dalla mala gestio, se si considerano le ipotesi di carenza di giurisdizione, di colpa non grave, di mancato e insoddisfacente raggiungimento della prova, delle ipotesi che sfuggono per mancanza di notitia damni specifica e concreta, di problemi procedurali, di prescrizione o di particolare astuzia degli artefici nell'occultare le fattispecie dannose. Tanto dà misura dell'enorme pregiudizio che l'erario subisce».

«Articoli di Mauro Favale, Ignazio Marino, Antonello Sotgia e Enzo Scandurra da la Repubblica e il manifesto 16 e 17 febbraio 2017 (c.m.c.)

la Repubblica

STADIO, A RISCHIO LE OPERE PUBBLICHE

di Mauro Favale

Sullo stadio della Roma a Tor di Valle, «non c’è alcun accordo », sostiene Virginia Raggi. C’è però una «delicata trattativa », per la quale la sindaca di Roma mantiene «il massimo riserbo ». E non solo «per evitare strumentalizzazioni », come lei stessa scrive sul blog di Beppe Grillo.

La prima cittadina, in questo momento, non può dire che al tavolo con la Roma e il costruttore Luca Parnasi, il tema della discussione non sono solo le cubature del “business park” da ridurre (forse del 20%, c’è chi dice meno) e le torri di Daniel Libeskind da abbassare. Quello che la sindaca non dice è che la trattativa verte anche sulle opere pubbliche che Ignazio Marino e il suo assessore all’Urbanistica Giovanni Caudo vollero inserire nella delibera che, a fine 2014, assegnò lo standard di “interesse pubblico” al progetto dell’arena a Tor di Valle.

Quattro prescrizioni che la Roma si impegnò a realizzare per agevolare soprattutto la mobilità in quella zona, pena l’annullamento dell’interesse pubblico del progetto. Che, ricorda oggi Caudo, «sta proprio nelle opere esterne e non certo nello stadio ». Si va dal potenziamento del trasporto pubblico su ferro al ponte pedonale verso la stazione ferroviaria di Magliana, all’adeguamento della via del Mare fino allo svincolo con il Grande raccordo anulare passando per alcuni interventi per limitare il rischio idrogeologico che insiste su Tor di Valle e per un nuovo ponte sul Tevere che collegherà l’area all’autostrada Roma-Fiumicino. Un’opera, quest’ultima, che sul totale pesa per quasi 94 milioni di euro e che, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, potrebbe essere l’infrastruttura destinata a saltare. O a essere modificata.

Con effetti pesanti non solo sulla circolazione in quella zona durante le partite casalinghe della squadra giallorossa, quanto sull’intera tenuta del progetto. Il perché lo ricorda proprio Caudo: «Se anche solo una di queste opere contenute nella delibera del 2014 venisse meno si ricomincia tutto da capo».

Di più: l’ex assessore aggiunge che finora è stato raccontato lo stallo tra un ex assessore (Paolo Berdini) «che voleva tagliare le dita agli speculatori e i palazzinari che volevano portare avanti il progetto». Per Caudo, invece, il discorso è diverso: «La stasi si è creata tra un ex assessore che non ha compreso a pieno la nostra delibera e la Roma che non vuole ricominciare da capo l’iter del progetto».

Dopo le dimissioni di Berdini, due giorni fa, l’accordo sembra essere più vicino. Anche se vanno ancora individuati gli strumenti tecnici per il via libera al progetto. La Regione ieri ha fatto filtrare la sua posizione: «Siamo in attesa degli atti ufficiali da parte del Comune alla ripresa della Conferenza dei servizi, il 3 marzo». Per quella data il Comune dovrebbe approvare, prima in giunta e poi in Aula, la variante al Piano regolatore, correggendo quella bocciatura “con prescrizioni” inviata in Regione a inizio febbraio. Intanto c’è da completare la convenzione urbanistica con la Roma, all’interno della quale trasferire tutte le disposizioni del progetto, opere pubbliche comprese.

«Leggo che a scriverla è il privato — attacca Caudo — ma mi pare assurdo che i grandi paladini della trasparenza e della lotta al cemento lascino scrivere il contratto alla Roma». E aggiunge: «Al di là del gioco dei “cubi”, se venisse tagliata anche solo un’opera pubblica, si fa un favore al privato che all’inizio voleva costruire solo lo stadio. Se finirà così, l’obiettivo di massimizzare i profitti verrà raggiunto proprio grazie agli “anti-cemento”».

la Repubblica

GUAI A TRADIRE IL PATTO CON I COSTRUTTORI

L’intervento.la lettera dell'ex-Sindaco Ignazio Marino

Caro direttore, il dibattito intorno allo Stadio della Roma ha prodotto un fiume di parole confuse, per cui è necessario ripartire dai fatti.

La delibera della mia Giunta, votata in Assemblea Capitolina il 22 dicembre 2014, dichiarò il pubblico interesse all’opera, condizionandolo, ovviamente, non allo stadio privato, sul quale legittimamente la società sportiva conta per accrescere la propria competitività, ma alle opere connesse all’impianto sportivo e utili alla qualità della vita delle romane e dei romani.

In particolare venne previsto: 1. il potenziamento del trasporto pubblico su ferro a servizio dell’area di Tor di Valle e della città, con frequenza di 16 treni l’ora nelle fasce di punta e un nuovo ponte pedonale verso la stazione FL1 di Magliana (costo a carico del privato: 58 milioni di euro); 2. l’adeguamento di via Ostiense/via del Mare, di cui si parla da decenni, fino allo svincolo con il Grande Raccordo Anulare (costo a carico del privato: 38,6 milioni di euro); 3. il collegamento con l’autostrada Roma Fiumicino attraverso un nuovo ponte sul Tevere (costo a carico del privato: 93,7 milioni di euro); 4. l’intervento di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicurezza dell’area (costo a carico del privato: 10 milioni di euro).

Se verrà a mancare anche una sola di queste opere di interesse pubblico la delibera recita testuale: “(...) il mancato rispetto delle su esposte condizioni necessarie, anche solo di una, comporta decadenza ex tunc del pubblico interesse qui dichiarato e dei presupposti per il rilascio degli atti di assenso di Roma Capitale e della Regione Lazio, risoluzione della convenzione, con conseguente caducazione dei titoli e assensi che dovessero essere stati medio tempore rilasciati”. In sostanza, se si cancellano le opere pubbliche esterne allo stadio, viene meno il pubblico interesse e si deve riscrivere una nuova delibera. È questo lo stallo in cui si è impantanato lo stadio.

A Roma non c’è uno scontro tra voraci palazzinari e quelli che invece vogliono tagliare le unghie alla speculazione immobiliare. Sembra esserci più che altro un gioco, tra chi non vuole, avendo sbagliato percorso, perdere la faccia e chi, il proponente privato, chiede semplicemente certezze.

Molti commentatori pur ammettendo di non aver letto le carte hanno gridato alla speculazione. Bisogna giudicare il progetto nel suo insieme, comprese le torri di Daniel Libenskid, che hanno una forza non solo architettonica, ma saranno in grado di attrarre grandi gruppi internazionali, creando migliaia di posti di lavoro e sostenibilità economica al progetto.

Si è lanciato l’allarme per le inondazioni cui sarebbe sottoposta l’area dello stadio ma anche qui le carte dicono una cosa diversa. Il rischio esondazione c’è ed è reale, ma interessa una porzione di città esterna all’area di Tor di Valle che è già oggi abitata da moltissimi cittadini, quella del quartiere di Decima. Nessuno si era occupato di loro e il fatto che il progetto dello stadio approvato dalla mia Giunta preveda, ancora una volta a carico del privato, la messa in sicurezza del fosso rendendo più sicura la vita di quei cittadini, è un fatto, ma lo si omette.

Si preferisce invece l’immagine del conflitto tra buoni e cattivi, per alimentare i discorsi vuoti di chi, forse, non si sente in grado di entrare nel merito del progetto.

L’amministrazione Raggi ha davanti un bivio: o porta avanti il progetto originario con il massimo rigore e serietà nel presidiare il pubblico interesse preteso dalla mia Giunta o, se decide di cambiarlo, deve illustrare quali sono gli ulteriori vantaggi pubblici e concreti per la vita dei cittadini del nuovo indirizzo.

il manifesto

L’URBANISTICA DIVENTA CONTRATTATA , AL SERVIZIO DI INTERESSI PRIVATI

di Antonello Sotgia

«Stadio della Roma. Si sta ribaltando il concetto di "rispetto": le regole fissate a giochi fatti »

Daniel Libeskind, l’architetto polacco-americano chiamato a rimpolpare con tanto «altro» lo stadio della Roma di Tor di Valle, presentando i suoi tre grattacieli gettati nell’ansa del Tevere ha dichiarato d’aver preso, disegnando i suoi blocchi dorati squadrati, quale riferimento formale l’opera di Giovan Battista Piranesi. Ma i suoi sgraziati monoliti, a differenza della sublime solidità costruttiva propria alle opere d’invenzione dell’architetto veneto, non hanno resistito molto.

Tagliuzzando spazi tra un piano e l’altro, abbassando di qualche metro l’altezza fissata a 200 metri, cucendo e scucendo metri tra corridoi e pianerottoli, la giunta Raggi, ha scelto non di rigettare quel progetto, ma di cucinare con i resti. Sembra essere riuscita a mettere insieme quella manciata di superficie che consente adesso di affermare a Luigi Di Maio: «È tutta un’altra cosa, siamo di fronte ad un progetto sostenibile e rispettoso dei valori del Movimento 5 Stelle».

Una volta erano le città a richiedere e ottenere per loro rispetto, che attraverso le regole dell’urbanistica veniva riportato a chi la città abita. È stato proprio rispettandosi e riconoscendosi l’un l’altro come abitante, ritrovarsi sotto il medesimo cielo, a fare della città la costruzione collettiva per eccellenza. Da quest’atto deriva l’abitare. Anche quando assume la forma del conflitto. A questo serviva l’urbanistica. A far sì che gli interessi dei pochi non prevaricassero su quello dei molti. Questo, nei casi in cui ci si è riusciti, è la massima forma di rispetto possibile. Ora è il contrario. Le «regole» si fissano dopo aver sistemato il progetto. Una volta ascoltato e autorizzato senza battere ciglio quello che i proponenti vogliono fare.

L’urbanistica contrattata, che trova in Roma la sua indiscussa capitale e che è stata tenuta a balia dal disinvolto Piano regolatore veltroniano, con lo stadio conosce ora una nuova disciplina: il rispetto del proponente. Nel caso del cosiddetto stadio della Roma è difficile individuare il proponente in una sola figura. È la società sportiva, o questa è solo il veicolo necessario a far partire l’operazione immobiliare che poco ha a che fare con lo sport?

È il tycoon americano suo presidente, o questo è solo l’imprenditore che ha come obiettivo esclusivamente d’incrementare il patrimonio della società di cui è il maggiore azionista e poi magari venderla impreziosita di un «titolo edilizio» stimato ben oltre il valore attuale della società? È quel costruttore che si fa chiamare ora «sviluppatore», o questo è solo il suo ultimo disperato tentativo di poter salvare quel che resta del suo patrimonio tentando di coinvolgere la banca, vero padrone del suo asset societario, costruendole, con questo progetto e la sua futura gestione, l’acquisizione infinita di plusvalenze basate sulla estensione coatta del debito a tutti i soggetti interessati e allentare così (forse) il pesante peso debitorio?

Per questo proponenti e amministratori, anche se sembrano essersi accordati tra loro e trovata un’intesa, hanno ancora il problema di trovare una legittimazione al loro operato. Hanno bisogno dell’urbanistica che, cancellata, si ripresenta chiedendo di sottoporre quelle carte ad un voto del consiglio comunale dove il sistema bancario e i proponenti non saranno presenti. Sarà presente chi dovrà alzare la mano per autorizzare il tutto. E alzando la mano sarà costretto a far vedere la sua faccia.

il manifesto

L’URBANISTICA CONTRATTATA E L'ULTIMA TROVATA

di Enzo Scandurra

Il grande progetto Tor di Valle (che con lo stadio ha poco o niente a che vedere e, per favore, diciamocelo) cambierà Roma?

Roma sarà più moderna? Somiglierà di più a Milano e alle altre grandi città globali, come Londra, Barcellona, Dubai?

Al termine di una visita turistica ai Fori, a piazza Navona, a piazza Campo de’ Fiori, ci sarà la gita fuori porta a Tor di Valle per ammirare i grattacieli che si specchiano sul Tevere? E i borgatari di Ponte di Nona, di Tor Bella Monaca, del Laurentino saliranno sui torpedoni turistici per andare ad ammirare quel pezzo della loro città per scoprire bellezze a loro sconosciute, così da dire, al termine della gita: sono orgoglioso di vivere in questa città?

Non so se corrisponde a verità, ma ho letto che nella miracolosa sforbiciata destinata a ridurre la colata di cemento, c’è anche una riduzione dei posti del nuovo stadio: da 60 mila a 52 mila! Se è così, dentro l’amministrazione Raggi ci deve essere qualche mago che conosce cose sconosciute a tutti, ovvero che quegli 8 mila tifosi erano fasulli e tanto valeva tenerne conto. O forse a dimostrare che lo stadio, in quel faraonico progetto, da soggetto è diventato una variabile dipendente.

Tutto questo passa, nella testa di chi difende questo progetto, come modernizzazione, innovazione, stare al passo con i tempi, che poi sono i tempi di un capitalismo trasformatosi in pensiero comune, diffuso, molecolare: l’ideologia neoliberista che azzera la storia come inutile fardello.

E l’urbanistica? Di chi è la città, avrebbe detto Lefebvre?

Povera disciplina che pure in passato ha avuto qualche momento di sussulto, qualche bella stagione (chi si ricorda più di nomi di Olivetti, La Pira, Doglio, Sullo?). Ora a questa parola è stato aggiunto il qualificativo di contrattata, un po’ come è avvenuto alla democrazia che qualcuno vuole partecipata, perché a chiamarla semplicemente democrazia si rischia di non dire niente, semplice banalità, vecchio arnese arrugginito dal tempo.

Contrattata da chi? E con chi? Non certo con gli abitanti della città né col popolo delle periferie né con tutte quelle associazioni che quotidianamente si impegnano, e si battono, per avere una città semplicemente più decente. Contrattata con i soliti noti: quei poteri forti che a Roma, dai tempi di Pasolini, si chiamano impropriamente costruttori e che la bonaria ironia dei romani ha ribattezzato come palazzinari. I famosi palazzinari con al seguito banche creditrici e investitori hanno sempre segnato il destino di questa città.

È l’ultima scoperta del M5S; perché loro non sapevano, ai tempi della competizione elettorale per eleggere il sindaco, che a Roma di re non ce ne sono stati solo sette, ma che quella dinastia ha continuato a tenere botta. Così cacciato Berdini che, a detta di Raggi, parlava troppo e faceva niente, adesso sarà lei, la sindaca Raggi, improvvisata urbanista, a contrattarli, assicurandoci che non ci sarà una nuova colata di cemento. Su Tor di Valle pioverà manna dal cielo e Roma riprenderà a splendere più bella che pria.

È giorno di lutto per questa città, per i suoi abitanti e anche per quei tifosi che allo stadio certo ci tengono ma non a qualsiasi costo; anche loro vorrebbero una città più decente. Da domani ri-inizieremo a parlare di buche, di autobus che si fermano per la strada, di dove deve andare quella misteriosa metropolitana che sembra essersi persa nel sottosuolo romano, di tavolini selvaggi nel centro, e magari, perché no, di quegli insignificanti territori che si chiamano periferie abitati da cittadini che si chiamano tali solo il giorno delle elezioni.

E di Tor Bella Monaca, di Corviale, del Laurentino, che ne facciamo? Ora lo sappiamo: potremmo costruire altrettanti stadi così da riqualificare quei luoghi miserabili e diseredati con tanti grattacieli, magari ecologici, magari un po’ storti come si addice ai tempi moderni.

. T. Montanari, la Repubblica, F.Q., il Fatto Quotidiano, 16 febbraio 2017 (p.d.)

la Repubblica

LA LEZIONE DEL PARTENONE:

C'E' CHI DICE NO

di Tomaso Montanari

Ieri le agenzie hanno battuto una notizia che riconcilia con l’umanità: la Grecia ha detto no alla Gucci, che aveva chiesto di realizzare, e filmare, una sfilata di moda sull’Acropoli. Il particolare che rende clamorosa questa notizia è che la Gucci aveva offerto in tutto 56 milioni di euro (tra affitto e diritti televisivi). Come ogni fiorentino immediatamente comprende, questa notizia ci riguarda: anzi, parla di noi. Non solo perché la Gucci è fiorentina: ma perché è fiorentinissima, purtoppo, la mentalità che ha indotto la griffe ad avanzare quella richiesta. E allora leggiamo le motivazioni di quel no. La Commissione Archeologica greca cui spettava la decisione ha scritto che: "Il valore e il carattere dell’Acropoli è incompatibile con un evento di questo tipo". E il direttore del Museo dell’Acropoli Dimitris Pantermalis ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno di pubblicità. Il simbolismo del monumento sarebbe svilito usandolo solo come ‘sfondo’ per una sfilata di moda".

Su un giornale di ispirazione moderata - Kathimerini, che esce in inglese con l’edizione internazionale dell’Herald Tribune - il poeta Pantelis Boukalas ha commentato la decisione con parole altissime. Parole che, lette da questa Firenze, fanno sanguinare il cuore: "Il Partenone è parte del patrimonio culturale dell’umanità non solo perché è bello, ma perché è un luminoso simbolo di democrazia. L’ultimo tentativo di umiliarlo è stata una richiesta della casa di moda Gucci di tenere una sfilata di moda sull’Acropoli, usandolo come sfondo. L’argomento a favore sarebbe che ciò promuoverebbe la libertà dell’espressione artistica e l’innovazione creativa. Questa artificiosa giustificazione non riesce a spiegare perché la libertà artistica dovrebbe passare attraverso la sottomissione di uno dei più grandi simboli dell’umanità a interessi commerciali. Il valore simbolico del Partenone è stato minacciato anche quando è stato recentemente chiuso al pubblico in occasione della visita del presidente americano Barack Obama, ma il danno sarebbe esponenzialmente più grande se il monumento fosse usato come fondale di un evento commerciale. L’argomento che esso beneficerebbe dell’enorme compenso o della pubblicità dell’evento è solo il travestimento di un cinismo abbietto».

Insomma: c’è chi dice no. Ed è commovente che questo ‘no’ venga da Atene, culla di ogni idea di democrazia. Da un’Atene in tali condizioni economiche da rendere ancora più ammirevole la dignità di questo no. E la “nuova Atene” (così si alludeva alla Firenze del Magnifico)? La nostra povera Atene è già in vendita da un pezzo, e per cifre incredibilmente ridicole, al confronto con i 56 milioni inutilmente offerti dalla Gucci. Non solo Matteo Renzi, Dario Nardella o Eike Schmidt, ma temo molti fiorentini, non riescono a pensare Ponte Vecchio, a Santa Maria Novella o a Palazzo Pitti come ad un patrimonio dell’umanità che non può essere sottomesso a interessi commerciali senza svilirlo, e, in ultima analisi, eroderlo irreparabilmente.

Ma non è mai troppo tardi per invertire la rotta.

il Fatto Quotidiano online

AGRIGENTO, DOPO IL NO

DI ATENE AI SOLDI DI GUCCI

IL SINDACO PROPONE LA

VALLE DEI TEMPLI

Atene non vuole i milioni di Gucci? E allora si fa avanti Agrigento. Nei giorni scorsi il Consiglio archeologico centrale greco (Kas) ha rifiutato un sostanzioso contributo economico offerto dalla casa di moda per poter organizzare a giugno una sfilata sull’Acropoli che sovrasta la capitale. Così Calogero Firetto, sindaco della città siciliana, ha pensato di candidare la Valle dei Templi, che nulla ha da invidiare alle bellezze della penisola ellenica. “Eventi riservati a pochi ospiti sono oggetto di un regolamento del Parco archeologico della Valle dei Templi - ha spiegato il primo cittadino all’

Adnkronos - e, in linea con le norme nazionali, sono stabiliti canoni e diritti di immagine“. Agrigento ha già ospitato molti eventi importanti come il Google Camp, ora potrebbe essere la volta della passerella dello storico marchio italiano comprato dai francesi di Kering.

“Penso che la Valle dei Templi, scelta per altri eventi privati di carattere internazionale, possa essere uno scenario anche più suggestivo dal punto di vista della qualità dell’immagine e della resa pubblicitaria”, ha aggiunto Firetto, sottolineando come l’area archeologica, che vanta una serie di templi dorici del periodo ellenico, abbia appena vinto il Premio nazionale del Paesaggio e sia candidata per l’Italia allo stesso premio del Consiglio d’Europa. “Per Agrigento e per Gucci sarebbe un’opportunità: il reciproco vantaggio è abbastanza ovvio - ha detto il sindaco - inoltre la casa di moda potrebbe rispettare la sua volontà di realizzare una sfilata tra i templi greci, in un luogo che è patrimonio dell’Umanità dichiarato dall’Unesco“.

“Concedere l’uso dell’Acropoli sarebbe stata un’umiliazione“, si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano greco ekathimerini. Firetto invece sostiene che “l’orgoglio verso il nostro passato si esprime ogni giorno in un paesaggio vivo e non imbalsamato, pronto ad accogliere tutto ciò che esprime la cultura contemporanea ad alti livelli, in Italia e nel mondo”. L’archeologia ad Agrigento “non è statica, ma pulsa di vita - ha concluso Firetto - attraverso la creatività di uomini e donne, che nell’arte, nella poesia, nella letteratura, nella scienza, nelle attività produttive, con un carattere fortemente innovativo e nel rispetto dei luoghi, riescono a legare magicamente classicità e contemporaneità”. Ora resta solo da attendere la risposta di Gucci.

Stadi di Roma e di Firenze, Tav Val di Susa, Ponte sullo Stretto: «mega progetti presentati come la panacea di tutti mali, unica prospettiva per il rilancio dell’economia, l’immagine e il futuro di un territorio. Bisognerebbe invece partire dalla manutenzione come bisogno primario per aprirsi a piani, anche ambiziosi, ma sostenibili». il manifesto, 15 febbraio 2017 (c.m.c.)

Stadi di Roma e di Firenze, Tav Val di Susa, Ponte sullo Stretto: «mega progetti presentati come la panacea di tutti mali, unica prospettiva per il rilancio dell’economia, l’immagine e il futuro di un territorio. Bisognerebbe invece partire dalla manutenzione come bisogno primario per aprirsi a piani, anche ambiziosi, ma sostenibili». il manifesto, 15 febbraio 2017 (c.m.c.)

L’esito del duro scontro acceso intorno alla questione del nuovo stadio a Roma, e magari le dimissioni del prestigioso assessore Berdini, non riguarda solo la capitale. È una battaglia che ha un valore simbolico per tutto il nostro paese.

È da almeno vent’anni che si discute animatamente e si lotta duramente in alcuni casi (come per il Tav in Val Susa) sulle grandi opere prospettate di volta in volta come la panacea di tutti mali, unica prospettiva per il rilancio dell’economia, l’immagine e il futuro di un determinato territorio. Purtroppo, bisogna dire che la resistenza dei movimenti ambientalisti e di una parte della sinistra (a cui negli ultimi anni si era aggiunto il M5S) non è stata finora sufficiente a bloccare questa hybris che si manifesta con più forza nei momenti di crisi economica come quello che stiamo attraversando.

Poco prima di perdere il Referendum l’ex premier ha tirato nuovamente in ballo il Ponte sullo Stretto come prospettiva realistica con cui rilanciare quest’area del nostro Sud che presenta altissimi tassi di inoccupazione giovanile ed una fuga da questo territorio che ormai è diventato un esodo. Ci piaccia o no, le Grandi Opere esercitano un fascino sulla gran parte della popolazione perché il modello di sviluppo che abbiamo visto ed interiorizzato è questo e non riusciamo a immaginarne un altro.

Uno dei migliori contributi che ci ha dato Serge Latouche, soprattutto nei suoi primi scritti, è stato appunto questo: non usciamo da questa crisi, ambientale e sociale, se non cambiamo immaginario, se non la smettiamo di ridurre tutto il mondo a merce, un paesaggio o un bosco. Che non significa abbracciare tout court una nuova religione della “decrescita”, ma essere capaci di creare posti di lavoro, di autorealizzazione, spazi vivibili e progetti/visioni del futuro entusiasmanti, senza continuare a massacrare di cemento il nostro paese. E questo vale ovviamente anche per la capitale.

Lo si può fare recuperando il già costruito e magari abbandonato, come giustamente ci ricordava Piero Bevilacqua rispetto al caso dello stadio Flaminio, lo si può fare utilizzando nuove tecnologie, dando spazio agli artisti di ogni ordine e grado.

È questo lo snodo fondamentale per costruire una alternativa a questo sistema, altrimenti non importa chi ci governa perché la forza degli interessi in gioco unendosi a questa subalternità culturale, a questa mancanza di fantasia, sarà sempre vincente. Come spesso viene ricordato la Politica come la Fisica non sopporta il “vuoto”, e quando si crea c’è sempre qualcuno o qualcosa pronto a riempirlo. E questo è vero anche per il territorio, non nel senso dello spazio vuoto, ma del vuoto culturale che lascia un territorio senza prospettive.

A Saline Joniche in provincia di Reggio Calabria venne inaugurata nel 1975 la Liquichimica, una fabbrica che doveva produrre dal petrolio proteine per l’alimentazione animale. Assunse 500 addetti, gli fece fare sei mesi di formazione con soldi pubblici, ma non un solo giorno di lavoro. Il prezzo del petrolio era salito alle stelle rendendo non competitive queste “Bioproteine” rispetto alla soia statunitense. I cinquecento andarono tutti in cassa integrazione e in queste condizioni sono andati in pensione.

Per quaranta anni si è lasciato senza manutenzione, in uno stato di penoso abbandono l’ampio spazio occupato da questo stabilimento – comprese le mega piscine per decantazione – che sorge sul mare in uno dei posti più belli della costa jonica calabrese. Ma, nel 2014 una impresa multinazionale svizzera presentò un progetto per costruire una mega centrale a carbone. Riuscì a coinvolgere (corrompere) una parte degli amministratori locali, ma non la popolazione che insorse e costrinse enti locali e governo regionale a bloccare questo folle progetto. State sicuri che se verrà lasciata ancora nell’abbandono altri progetti folli vedranno la luce e qualcuno alla fine la spunterà.

La scommessa è questa: partire dalla manutenzione come bisogno primario per aprirsi a progetti, anche ambiziosi, ma sostenibili sul piano ambientale e sociale capaci di mobilitare energie per un orizzonte comune su cui puntare.

la Repubblica economia finanza, 15 febbraio 2017 (p.s.)

La storia e la cultura non hanno prezzo. E Atene, al settimo anno di una crisi economica che si è mangiata il 25% del Pil, dice no ai soldi offerti dalla Gucci per consentire una sfilata di moda di un quarto d'ora sull'Acropoli.

La richiesta della casa di moda è arrivata nei giorni scorsi sul tavolo della Commissione archeologica della Grecia (Kas) con un'offerta - immaginavano gli estensori - difficile da rifiutare, visto lo stato di salute delle casse elleniche: un milione per l'affitto della "roccia sacra" per uno show di 900 secondi da tenere proprio di fronte al Partenone, riferisce la stampa ellenica. Più 55 milioni per i diritti a girare e promuovere in giro per il mondo il filmato della passerella. Anche se di soldi, dice la società fiorentina, non si era ancora parlato in questa fase dell'operazione.

La risposta del Kas è stata però categorica. «Il valore e il carattere dell'Acropoli è incompatibile con un evento di questo tipo». Punto. «Non abbiamo bisogno di pubblicità - ha rincarato la dose Dimitris Pantermalis, direttore dello splendido Museo dove sono ospitati i resti del fregio del tempio antico e le Cariatidi -. Il simbolismo del monumento sarebbe svilito usandolo solo come "sfondo" per una sfilata di moda».

Poveri sì, insomma, ma non abbastanza da mettere in vendita l'anima del paese. La Gucci aveva avanzato la sua richiesta ricordando come nel 1951 i marmi e le colonne del Partenone avessero fatto da palcoscenico a una sfilata di Christian Dior. Altri tempi però, la Commissione, irremovibile, ha detto no mentre il marchio della Doppia G ha confermato di avere avuto un incontro con l’autorità ellenica per presentare un progetto di collaborazione culturale a lungo termine e raccogliere l’opinione dell’autorità stessa, ma che nessuna offerta economica è mai stata formulata.

«Concedere l'uso dell'Acropoli sarebbe stata un'umiliazione» ha commentato in un editoriale il quotidiano Kathimerini. I marmi dell'Acropoli sono stati sfruttati in passato per gli spot della Coca-Cola, di Lufthansa e Verizon (che ha trasformato le colonne in cabine telefoniche) e come set per un servizio fotografico di Jennifer Lopez non autorizzato dal Kas. Ma la storia (e la dignità) della Grecia non sono in vendita. Nemmeno oggi che lo Stato è quasi in bancarotta.

«Vertice della svolta sul nuovo stadio con il direttore della As Roma e il costruttore Parnasi. L'assessore all'Urbanistica Berdini dà le dimissioni "irrevocabili"». il manifesto, 15 febbraio 2016 (p.d.)

Lo sguardo ineffabile delle radio dei tifosi giallorossi saluta l’accordo sullo stadio tra giunta capitolina e As Roma. Non c’è ancora un via libera ufficiale alla cittadella che sorgerà a Tor di Valle col viatico del nuovo impianto, ma poco ci manca. Tanto che dopo giorni di attesa, l’assessore all’urbanistica Paolo Berdini annuncia le sue «dimissioni irrevocabili». «Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l’emergenza abitativa, l’unica preoccupazione sembra essere lo Stadio della Roma», è il grido di dolore dell’ormai ex assessore.

Alla riunione della svolta c’è il primo in grado della Roma in Italia, il direttore generale Mauro Baldissoni. Con lui arriva il costruttore Luca Parnasi. Si apprende che la società calcistica aveva chiesto la presenza della sindaca. Lei però non si presenta. Per l’amministrazione capitolina ci sono il vicesindaco Luca Bergamo, il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito, il capogruppo Paolo Ferrara e la presidente della commissione Urbanistica di Roma Donatella Iorio, che smentisce di essere candidata a sostituire Berdini in assessorato. Dalla composizione si capisce che l’incontro è più politico che tecnico. L’ultimo di questo genere si era tenuto proprio nella sede dell’ assessorato all’urbanistica quando il padrone di casa era in pieni poteri. Questa volta ci si vede in Campidoglio. Ma colui che ha definito il progetto «la più imponente speculazione immobiliare del momento in Europa» che richiederebbe «la più grande variante urbanistica ad hoc mai approvata a Roma», non è della partita. Senza l’assessore ancora formalmente in carica (seppure «con riserva») si discute di 974 mila metri cubi di cemento che comprendono solo per un 14% lo stadio vero e proprio. Il resto contiene le tre torri disegnate dallo studio Libeskind, un albergo e centri commerciali. E poi c’è da parlare di opere infrastrutturali come ponti e uno svincolo. Berdini chiedeva appunto di tornare nell’ambito del Piano regolatore di Roma, secondo cui andrebbe costruito lo stadio e poco più.

Ai primi di febbraio, il Campidoglio aveva ufficialmente chiesto la modifica del progetto per alcune carenze. La posizione di Berdini, favorevole a un drastico taglio di cubature, si scontrava ormai da settimane con quella dell’ala dialogante del M5S, che sarebbe capeggiata dall’assessore allo sport Daniele Frongia, pronta a chiudere un accordo con una diminuzione delle cubature attorno al 20%, magari tagliando in altezza qualche edificio.

Ballano 600mila metri cubi di cemento, insomma. E dietro quelle cubature si agitano gli spettri della tradizionale speculazione edilizia assieme ai giochi fantasmagorici della finanza, con Unicredit a tenere i cordoni della borsa. Così, quando Luca Bergamo esce dalla riunione annunciando con soddisfazione che si è aperto un nuovo corso, si capisce che la fronda pro-stadio ha preso il sopravvento. «Vorrei ringraziare la Roma per aver risposto alle nostre sollecitazioni nella riunione della scorsa settimana presentandoci oggi una revisione del progetto che ha dei caratteri fortemente innovativi – dice Bergamo – I tavoli tecnici sono ancora al lavoro, faremo una valutazione di questa importante novità e ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana». Se riusciranno a rispettare i tempi, cioè si avrà un primo via libera entro il 3 marzo? «È ovvio», risponde sicuro il vicesindaco. A chi gli chiede maggiori dettagli, come quello – decisivo per capire di che compromesso si tratta – circa l’esistenza di una variante urbanistica che passerà in consiglio, Bergamo risponde: «Di tutti questi elementi parleremo una volta completata questa primissima fase».

Anche Baldissoni si sbilancia: «Noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare questo progetto insieme alla città. Abbiamo cercato di intercettare quali sono le esigenze e visioni della nuova giunta. Continuiamo a lavorare insieme, nel rispetto dei tempi e della sostenibilità del progetto stesso». Si vedrà se adesso quella parte di base grillina che nei giorni scorsi ha contestato il progetto, o almeno ha chiesto che la decisione venisse decisa mediante votazione online sul sito di Grillo, accetterà i termini dell’accordo.

Tutto mentre la cottura a fuoco lento di Berdini è proseguita fino a ieri pomeriggio, con la sindaca che non voleva farne una vittima e puntava a sfiancarlo. L’ultima trovata degli avvocati passati alla politica che costituiscono l’ossatura della giunta (ci si faccia caso, hanno l’abitudine di appigliarsi al cavillo e alle procedure) si chiamava «due diligence», sorta controllo degli atti finora portati avanti dall’urbanista. Solo che stavolta Berdini sbatte la porta: «Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare tutte le condizioni per poter proseguire il mio lavoro». Il consigliere pentastellato Pietro Calabrese lo accusa: «Se alle parole non corrispondono i fatti è normale che le strade a un certo punto si dividano». Raggi è gelida: «Prendiamo atto che l’assessore preferisce continuare a fare polemiche piuttosto che lavorare. Noi andiamo avanti». L’ex assessore torna al suo lavoro di urbanista, spiegando dove secondo lui la giunta ha mancato: «Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell’urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma».

Ogni periodo della vita delle città nel capitalismo ha l'evento che traina la devastazione della città. Nei nostri anni tocca agli stadi. Anche a Firenze. Chi organizzerà un giro d'Italia? il Fatto Quotidiano, blog "Alle porte coi sassi", 14 febbraio 2017

Un nuovo stadio. E a fianco una Cittadella Viola che fa gonfiare volumetrie e proventi. Metri cubi da costruire in project financing nei pressi dell’aeroporto in espansione (quello di Carrai e Eurnekian) che, a sua volta, scalza una vecchia lottizzazione oggi in mano alla Unipol. In un clima di land grabbing all’argentina. Tutto, o quasi, fuori dalla pianificazione generale.

Vediamo meglio.Un nuovo stadio. E a fianco una Cittadella Viola che fa gonfiare volumetrie e proventi. Metri cubi da costruire in project financing nei pressi dell’aeroporto in espansione (quello di Carrai e Eurnekian) che, a sua volta, scalza una vecchia lottizzazione oggi in mano alla Unipol. In un clima di land grabbing all’argentina. Tutto, o quasi, fuori dalla pianificazione generale.

Vediamo meglio.

Il nuovo stadio è una trottola che gira tra cantieri e progetti evanescenti alla periferia occidentale del capoluogo toscano. Nel 2008 si diceva della sua costruzione nel “parco di Castello”, ottanta ettari di verde quale compensazione al progettato milione e 200.000 metri cubi di nuove costruzioni, allora intestato a Ligresti. Lo stesso parco che così, senza giri di parole, il sindaco Domenici chiosava: «mi fa cacare da sempre». Traduzione: in quell’area (paludosa) non ci vuole andare nessuno. Cosa di meglio allora di uno stadio con una corona di edifici speculativi? Spunta l’idea della Cittadella Viola: parcheggi, centro commerciale, hotel, museo dello sport. Più un parco a tema, tutto con firma d’autore. Un’altra nuvola di Fuksas.

Con la Magistratura in azione a Castello, sul progetto dello stadio è reputato opportuno mettere la sordina. Ma solo per poco.

La giunta Renzi, in Palazzo Vecchio dal 2009, non rinuncia ai metri cubi dello stadio e del suo corredo, che, nelle parole del sindaco, continua a rappresentare una «ghiotta opportunità per il territorio». Lo stesso sindaco che abbagliò l’Italia con un PRG “a volumi zero”, nei quali volumi zero, a mo’ di magico cilindro, si nascondeva (anche) la «Disneyland del calcio» di Della Valle, patròn viola.

La trottola continua a girare. Il Piano Strutturale Comunale (PS) arranca nel cartografarne i movimenti, registrati ex post da una variante (2012) al vecchio, ma vigente, PRG. Anziché dettare regole certe, il successivo Regolamento Urbanistico Comunale (2014) conterrà indicazioni flessibili alle occasioni di mercato, che si susseguono.

Quando si staglia sulla scena, nitido, il “pasticciaccio brutto” del nuovo aeroporto di Firenze, la limitrofa lottizzazione di Castello – quella di Ligresti, poi Unipol – è in parte sacrificata all’aviazione. Saltano metri cubi ed ettari edificabili. (Oggi, dalla stampa trapela che ai bolognesi di via Stalingrado, proprietari dei futuri volumi, potrebbe succedere Eurnekian, imprenditore dei due mondi. Che, in tal modo, sbancherebbe.)

La progettata pista dell’aeroporto richiede spazio: lo stadio deve spostarsi. Si pensa subito alla vicina area della Mercafir (cfr. variante al PRG 2012). Colpito dal giro di trottola, il Mercato Ortofrutticolo relegato dalla variante in un cantuccio dello stesso comparto, ora schizza a ovest, fuori dalle previsioni di PS e RU: la scelta oscilla tra Quaracchi e l’Osmannoro, poi – per ristabilire un opportuno equilibrio con quanto tolto – si orienta su Castello. Tutto a spese del pubblico, mentre il Comune, nel bilancio preventivo appena approvato, elemosina spiccioli con la vendita di ville rinascimentali e case popolari. Si dice che (in cambio dell’area Mercafir, tutta intera) Della Valle paghi il terreno del nuovo mercato ortofrutticolo.

Nel marzo 2016 Nardella, da Londra, parlava di un «investimento privato di interesse pubblico» ancora comprensivo di cittadella. A fine dicembre il progetto della Fiorentina Calcio ne ridimensiona i volumi accessori. La Cittadella viola, ancorché ridotta, non perde il carattere di core business, come avvertono anche i tifosi.

Se il quadro resta quello descritto, Firenze avrà uno stadio «modello Bordeaux», un potente edificio alto circa 40 metri, visivamente interposto tra le ville medicee di collina e la cupola del Duomo. Per conferire conformità urbanistica al progetto, è allo studio una variante al Piano Strutturale. Prima lo stadio, poi l’urbanistica. Come a Roma.

Utilizzare i meccanismi della rendita immobiliare per ricavarne le risorse necessarie per il miglioramento della città è un errore, che provoca gravi distorsioni alle regole e gli effetti del governo del territorio. la Repubblica, 14 febbraio 2017

QUANDO si ascoltano Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Virginia Raggi promettere che, sì, lo stadio della Roma si farà, viene da pensare che ci sia una maledetta linea d’ombra, nella vita pubblica italiana. Quella linea è l’elezione a una carica pubblica.Quando la varca, il cittadino subisce una mutazione radicale nel linguaggio, nell’etica, nella scala delle priorità. Perfino nella logica. Non è più un cittadino, ormai: diventa il pezzo di un potere immutabilmente uguale a se stesso, chiunque lo incarni.

La città (non solo Roma) si è disfatta, è diventata invivibile, a tratti mostruosa, perché si è smesso di pensarla e di disegnarla. Si è rotto il legame tra la comunità degli uomini e la città materiale: la prima ha cessato di immaginare e modellare la seconda. Il taglio delle finanze locali, l’ignoranza e la corruzione delle classi dirigenti hanno delegato a pochi grumi di interesse privato (palazzinari e banche, in sostanza) lo sviluppo delle città, secondo questa logica perversa: “io amministratore permetto a te speculatore di prenderti un pezzo di spazio pubblico, se in cambio mi fai quei servizi, quelle urbanizzazioni, quelle infrastrutture necessarie alla comunità che io non ho i soldi per fare, né la voglia di pensare”. È la fine dell’urbanistica, e dunque la fine della città pubblica. Questa abdicazione è stata compiuta indifferentemente da destra e da sinistra.

Un simbolo di questa continuità perfetta è stata la figura di Maurizio Lupi: assessore allo Sviluppo del territorio, edilizia privata e arredo urbano del Comune di Milano nella giunta di Gabriele Albertini e poi ministro delle Infrastrutture dei governi Letta e Renzi. La linea Lupi è quella della Legge Obiettivo di Berlusconi del 2001: che resuscita, peggiorata, nello Sblocca Italia di Renzi (e Lupi, appunto) nel 2014. Il motto delle due leggi era lo stesso: “padroni in casa propria”. Parole che volevano solleticare i cittadini, ma che di fatto descrivevano perfettamente le figure di amministratori che si sentono padroni del territorio solo per svenderlo ad interessi particolari. Un pensiero unico che tende ad inghiottire tutti: basti pensare ad Enrico Rossi, che mentre si candida a guidare il Pd e il Paese con idee socialiste, impone ai cittadini della Maremma un’autostrada che essi non vogliono.

Ora è il turno dei 5 Stelle. In campagna elettorale il loro slogan (sommario, ma efficace) era: riprendiamoci il governo della città. Non come 5 stelle, come cittadini. Ed è su questo che hanno avuto il voto di moltissimi romani di sinistra. La prima cosa che i vincitori avrebbero dovuto fare una volta entrati in Campidoglio era dunque ritirare la delibera 132/2014: quella con cui la giunta Marino aveva stabilito che il progetto dello stadio — un progetto della Roma (la società, non la città), che prevede un milione di metri cubi di cemento con destinazione prevalente a uffici per ospitare multinazionali e attività commerciali — fosse “di pubblico interesse”.

Era una battaglia difficile, ovviamente: una battaglia che si poteva vincere solo spiegando molto chiaramente agli elettori la situazione, chiedendo pubblicamente l’appoggio dei romani contro chi minacciava — e minaccia — di mettere in ginocchio la città attraverso cause miliardarie. D’altra parte, tutti sappiamo che per invertire la rotta pluridecennale della privatizzazione delle città occorre una clamorosa rottura della continuità: una rottura che affermi il primato della politica e del bene comune sugli affari e sugli interessi privati. Ma è successo tutto il contrario: e ora ci si viene a dire che lo stadio si farà, vedremo con quante torri e quanta speculazione attorno.

I 5 Stelle vengono quotidianamente passati al microscopio da chi si aspetta (o magari si augura) di poterli dichiarare uguali a tutti gli altri nella corruzione. Ma quello che sta emergendo è qualcosa di diverso, forse di peggiore. E cioè che essi rischiano di essere uguali agli altri nella subalternità allo stato delle cose: in un difetto, e non già in un eccesso, di radicalità. Perché chiunque varca quella famosa linea d’ombra senza una visione, senza un progetto, senza sapere quale città e quale politica vuole, non riuscirà a cambiare niente. Anzi, ne sarà inesorabilmente cambiato.

Un progetto obsoleto ma una Grande Opera produttrice di giganteschi investimenti pubblici e generatrice di ingenti arricchimenti privati, ostacolata da un’intelligente e tenace opposizione popolare

Le “grandi opere” inutili e/o dannose non sono una prerogativa italiana, come sanno coloro che a livello europeo si occupano di questa problematica di vaste dimensioni. Dappertutto questi grandi progetti che implicano un oneroso investimento pubblico provocano ingenti danni non solo ambientali ma anche sociali ed economici alle comunità.

Il progetto

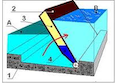

Secondo un progetto che risale al lontano 1994, la principale stazione ferroviaria di Stoccarda, situata in centro-città, con 17 binari e una frequenza di 50 treni all`ora, sta per essere sotterrata. Il grande cantiere, aperto nel febbraio 2010, è ormai esteso a tutta la città e devasta da anni ampi spazi cittadini : si scavano tunnel per circa 60 km per far passare solo 8 binari sui quali dovrebbero transitare 32 treni all`ora.

L’argomento ufficiale del necessario potenziamento del nodo ferroviario è dunque obsoleto, come si può evincere anche dalla nuova stazione centrale di Vienna, attiva dal 2015 e simile nelle sue dimensioni, con un traffico inferiore del 30% rispetto a quanto previsto anche per la nuova stazione di Stoccarda. Quali sarebbero allora i benefici di questa grande opera, i cui costi sono balzati dagli iniziali 2 miliardi di euro a 4,5 nel 2011, a 6,5 nel 2013 e nel 2016 a oltre 10 miliardi di euro? Si presume inoltre che con la nuova linea ferroviaria prevista sulla tratta Wendlingen - Ulm i costi lieviteranno a ben 14,6 miliardi di euro complessive. (Queste cifre sono infine da paragonare con la somma erogata alle Ferrovie tedesche per l’intera rete nazionale: 1,2 mrd.di euro.)

Oltre ai lauti profitti per le ditte di costruzione, ci si aspetta così anche per città e regione un lucrativo sviluppo urbano ed economico, last but not least sulle superfici liberate dagli attuali binari (circa 100 ettari). Ma anche qui i calcoli sono alquanto vaghi e la Corte dei conti ha ammonito contro aumenti e ritardi a seguito di una pianificazione solo approssimativa.

Richiesto dalle Ferrovie S.p.A. come “controllo” dello stato dei lavori (la cui fine si è posticipato ormai al 2021/22), il più recente rapporto (2016) della multinazionale KPMG, che fornisce servizi professionali alle grandi imprese nel mondo, si basa solo su informazioni interne e conferma più o meno le aspettative del committente pur rivelando tra le righe molte lacune su una serie di gravi mancanze tecniche. Oltre al fatto che non è di dominio pubblico.

La resistenza

L`intero progetto è stato osteggiato attivamente dal 2009 fino al 2011 da decine di migliaia di cittadini, sostenuti all`inizio dalle organizzazioni di tutela ambientale del Bund e dal partito dei Verdi. Nel 2011, i Verdi sono entrati in coalizione con la Spd (dal 2016 la coalizione è con la Cdu) al governo del Land Baden-Württemberg oltre a quello della città di Stoccarda, e da allora essi hanno virato su una posizione consenziente: “costruttiva, ma critica”.

Anche sull’onda dell`esito “favorevole” al finanziamento regionale, espresso in un referendum regionale nel novembre 2011, che - pur senza raggiungere il quorum necessario - ha fatto crollare parte della resistenza attiva. Ciò nonostante permane un’opposizione di base molto decisa al progetto “Stuttgart 21” che ha elaborato un progetto alternativo per una “svolta” (Umkehr 21/K21) mantenendo alta l`attenzione in città, nella speranza che “Stuttgart 21” non venga portato a termine nel modo previsto alla luce delle tante questioni ancora aperte. Dal 17 luglio 2010 il nucleo duro di resistenti (circa 300 persone, in maggioranza donne) tiene aperto 24 ore su 24, giorno e notte, davanti alla stazione centrale la “Mahnwache”, un posto di monito, di protesta permanente dove chiunque può trovare materiali e informazioni sullo stato delle cose.

Ogni lunedì (ininterrottamente dal 26 ottobre 2010!) questo gruppo di irriducibili organizza un raduno serale con qualche oratore nella centrale Schlossplatz che poi raggiunge in corteo la stazione centrale (alla 357a manifestazione dello scorso 6 febbraio hanno partecipato anche testimoni contro le grandi opere a Firenze e Venezia).

Con il gruppo di lavoro nominato “Stuttgart 21 è ovunque” si è potuto constatare che in ogni paese, e nello spazio pubblico sempre più privatizzato, le grandi opere non corrispondono alle esigenze concrete dei cittadini o del territorio ma piuttosto alle aspettative di alto profitto dei capitali, aspettative difficilmente raggiungibili altrove nella fase dell`odierno capitalismo. Lottare contro questi mostri (per lo più di cemento) significa quindi anche lottare per un futuro sostenibile per tutti.

La stampa più attenta denuncia i mille pasticci del MOdulo Elettromeccanico Sperimentale, che dovrebbe "salvare" Venezia e la sua laguna. Tutto vero: ma tutti trascurano il rischio più devastante: la risonanza fisica. Ce lo racconta un esperto

Gli ormai frequenti episodi di inconvenienti che si stanno constatando nella fase di realizzazione del Mose rappresentano incidenti di percorso che possono impressionare una opinione pubblica o istituzionale volutamente poco informata ed affascinata da inediti o presunti scoop giornalistici. Una sequenza di notizie che giustamente vengono messe in evidenza da una buona stampa che segnala scenari critici di una attività di cantiere in essere la cui tipologia di incidente può essere ricondotta a correzioni più o meno prevedibili e costose, ma che comunque non scalfiscono l’iter che continuerà a svolgersi con la prosecuzione e conclusione dell’opera.

Sta succedendo, e succederà in seguito, con o senza notizie giornalistiche, azioni della magistratura o controlli amministrativi, quanto era desumibile da tutte quelle critiche scientificamente fondate ed inascoltate esposte fin dal momento del concepimento del Mose (critiche di tipo progettuale, ambientale, procedurale, di cantierizzazione e di gestione) contenute ricordiamo soprattutto nei voti del Consiglio Superiore dei LL.PP (1982 e 1990), nella valutazione negativa di impatto ambientale (1998) e nella forte presa di posizione del Comune di Venezia nel 2006 che questa opera non solo avversava, ma dimostrando tecnicamente i suoi difetti proponeva soluzioni alternative meno impattanti, più funzionali, meno costose, più consapevoli dell’eustatismo in corso e più rispondenti al rispetto di quell’equilibrio idrogeologico ed eco sistemico che gli indirizzi della legislazione speciale indicano.

E va tenuto presente che contemporaneamente a queste connotazioni tecnico-scientifiche cresceva quella vasta area di opinione e di mobilitazione popolare contraria a tale opera che ha conosciuto alti momenti di tensione con occupazioni delle aree di cantiere del Mose, della sede del MAV (Magistrato alle Acque di Venezia), della sala del Consiglio Comunale, delle sede del CVN (Consorzio Venezia Nuova) provocando processi contro i manifestanti con pesanti capi di imputazione. E lo slogan che doveva rivelarsi profetico attribuito al Mose era “ Opera inutile e dannosa utile solo per chi la fa “.

Non c’è da meravigliarsi quindi di cosa ci si può aspettare da una opera di questo tipo, di dimensioni inusitatamente maggiori di quanto avrebbero potuto essere, basata su tecnologie obsolete, concepita con una inutile e pericolosa complessità che ne comprometterà l’efficacia, e con grossi difetti di comportamento dinamico, che ne potranno determinare la perdita di funzionalità operativa. La sua architettura di sistema comporta l’esistenza di una enorme quantità di elementi “ semplici “ interconnessi funzionalmente e soggetti a critiche condizioni ambientali che, nel loro insieme, costituiscono un sistema estremamente complesso, che dovrà operare in situazioni ambientali difficili od estreme, la cui affidabilità necessariamente costituirà un problema nella sua lunga vita operativa e che richiederà una manutenzione continua e costosa. Basti sapere che per garantire la corretta operatività ci sono circa 3000 (tremila) componenti e sottosistemi di comando, controllo, sicurezza e monitoraggio collegati funzionalmente tra loro.

Rimanendo nella logica progettuale del Mose, prescindendo ma confermando che il riconoscimento di quella aprioristica errata impostazione progettuale di carattere idraulico di non voler ridurre permanentemente gli attuali scambi mare-laguna avrebbe impedito la nascita di una simile opera ,si sta assistendo a numerose criticità (paratoie che non si alzano, materiale delle cerniere, detritti nelle sedi di alloggiamento, subsidenza, altezze d’onda che allagano i tunnel, basi di fondazione collassate durante lo zavorramento, ossidazioni delle cerniere/connettori ecc.) che sarebbero tutte meritevoli di approfondimento tecnico che però non è possibile verificare stante la pratica sempre seguita dal CVN e dal MAV di non rendere noti i dati utilizzati durante i lavori di tutti gli elaborati di progetto, con le procedure di analisi, di calcolo, di sicurezza, di collaudo, di certificazione dei materiali ecc, . Sul tema della informazione/trasparenza poi va segnalato che da ormai parecchi anni il Comune di Venezia per precisa volontà politica non si è più dotato di quella struttura della legge speciale deputata a poter fornire alla cittadinanza ogni informazione legata alla salvaguardia ed in particolare a tutto quanto può ruotare attorno al sistema Mose.

Praticamente ancora oggi non è dato conoscere se il progetto esecutivo ha confermato i dimensionamenti del progetto definitivo oppure ci sono state modifiche e di quale entità si tratta; non c’è evidenza delle prove sul modello utilizzate per la progettazione delle paratoie delle tre bocche di porto e di come è stato valutato l’effetto scala ; non sono disponibili i dati del nuovo rapporto meteo che tenga conto della presenza delle lunate aggiunte successivamente al periodo in cui fu redatto il rapporto meteo per il progetto definitivo; non sono noti i criteri di manovra che dovrebbero portare alla decisione di chiusura delle bocche; non si conoscono i costi e le disponibilità finanziarie per la manutenzione e la gestione dell’opera e tanto altro ancora.

Però tutte queste “attenzioni“, questo dilagare di notizie, allarmismi, considerazioni ,smentite,reportage, dichiarazioni, improvvisi interessi sull’andamento dei cantieri del Mose non mettono mai in discussione l’opera, perché alla fine tutto ciò sarà inghiottito e metabolizzato nel proseguimento del Mose.

Si sfugge volutamente da un nodo strutturale che contraddistingue questa opera: affrontare nella sua giusta dimensione quel fenomeno della instabilità dinamica, estrema conseguenza della risonanza, delle paratoie del Mose. Perché esiste uno studio della società francese Principia commissionato a suo tempo dal Comune di Venezia che ha evidenziato un comportamento di instabilità dinamica della paratoia del Mose che ne impedisce una modellazione numerica ed un dimensionamento affidabile.

Con lo studio di Principia le Autorità competenti sono di fronte alla responsabilità di far continuare l’esecuzione di un’opera la cui funzionalità viene messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-scientifiche mai smentite.

A fronte di tale studio che viene intenzionalmente omesso dal dibattito nazionale ed internazionale o male interpretato per incompetenza o convenienza si chiede ormai da troppo tempo un approfondimento della materia, quale quella della instabilità dinamica, estrema conseguenza della risonanza sub armonica, il cui riscontro, se esiste come evidenziato dallo studio di Principia nel caso della paratoia del Mose, inficerebbe un’opera interamente finanziata con risorse pubbliche il cui costo di realizzazione sfiora i 6.000 milioni di euro unitamente agli esorbitanti costi di manutenzione e gestione. Praticamente potrà accadere che le paratoie oscillano con ampi angoli facendo entrare acqua in laguna vanificando così l’effetto diga al contenimento della marea.

Se a tutt’oggi questo approfondimento non lo si vuole fare, confronto /verifica che si è insistito doversi fare con tecnici specializzati nella “modulazione numerica di sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in moto ondoso “, viene da chiedersi, pensando positivo, se i nuovi gestori del Mose (in primis commissari del CVN e Presidente ex MAV) sono in grado di garantire la discontinuità del tanto vituperato sistema Mose.

Armando Danella 11 febbraio 2017

«Una profetica riflessione del cardinale sulla metropoli, tratta dall’Opera Omnia (3° tomo) in uscita a 90 anni dalla nascita». Il Sole24ore, 12 febbraio 2017 (m.c.g.)

«Una profetica riflessione del cardinale sulla metropoli, tratta dall’Opera Omnia (3° tomo) in uscita a 90 anni dalla nascita». Il Sole24ore, 12 febbraio 2017 (m.c.g.)

Mai come in questo tempo stiamo sperimentando, più ancora che la forza, la debolezza delle nostre città. Eventi drammatici che hanno toccato altre metropoli, il riproporsi recente di oscure minacce e più in generale la complessità dei processi in atto nei grandi agglomerati urbani sembrano indurre a un senso di sgomento di fronte alla difficoltà di reggere alle sfide che pone la grande città.

Eppure la città è un patrimonio dell’umanità. Essa è stata creata e sussiste per tenere al riparo la pienezza di umanità da due pericoli contrari e dissolutivi: quello del nomadismo, cioè della desituazione che disperde l’uomo, togliendogli un centro di identità; e quello della chiusura nel clan che lo identifica ma lo isterilisce dentro le pareti del noto. La città è invece luogo di una identità che si ricostruisce continuamente a partire dal nuovo, dal diverso, e la sua natura incarna il coordinamento delle due tensioni che arricchiscono e rallegrano la vita dell’uomo: la fatica dell’apertura e la dolcezza del riconoscimento. Ambrogio le caratterizzava secondo la nota formula: «cercare sempre il nuovo e custodire ciò che si è conseguito».

Noi avvertiamo la fatica di costruire la città del nostro tempo come un luogo insieme protettivo e aperto, come una specie di Gerusalemme celeste dalle molte porte (Apocalisse 21,12-13). Per queste porte infatti entrano e sono entrate tante differenze disorientanti. E vi sono entrate ancor prima di quelle che noi comunemente definiamo con il prefisso di extra e a cui tendiamo ad attribuire mali che sono più radicalmente epocali e culturali.

È stata infatti la società complessa a sancire la fine della unità di un costume comune e identificante. È stata la frammentazione ad essa congenita che ha polverizzato quella che prima era un’unica identità nei tanti sottoinsiemi della società, i quali aspirano ciascuno a regole particolari e diverse. Sicché l’apertura della città rischia oggi di spersonalizzarla e ogni soggetto che vi entra si sente isolato; e, d’altro canto, l’identità si rifugia, quasi per paura, nei tanti gruppi amicali paralleli che rivendicano proprie regole particolari. Così l’apertura, disarticolandosi, non arricchisce più l’identità e l’identità, parcellizzandosi, non dà senso a tutta la città.

Eppure la città conserva un ruolo visibile di manifestazione dell’umano, se è vero che diventa luogo simbolico privilegiato dove si scarica il conflitto; una cassa di sfogo di scontri ideologici e perfino di disagi comuni. Ed essa ne paga forti tributi di insicurezza e perfino di sangue. E così può nascere uno spirito di fuga dalla città, verso zone limitrofe protette, verso zone franche, per avere i vantaggi della città come luogo di scambi fruttuosi e l’eliminazione degli svantaggi di un contatto relazionale ingombrante.

È allora la città destinata a disperdersi in un nuovo feudalesimo, compensato magari dalle impersonali relazioni mediatiche? È destinata a diventare un accostamento posticcio tra una city, identificata dal censo e dagli affari, e molte diversità a cui si concede di accamparsi in luoghi privilegiati o degradati, a seconda dei casi? E però se l’antidoto alla città difficile diventa una piccola città monolitica assediata dalle mille città diverse, la città perde il suo ruolo di identità-apertura e si originerà una faglia di insicurezza che metterà a repentaglio gli insiemi. È questa, in realtà, una delle caratteristiche e uno dei limiti d’una oligarchia, non d’una democrazia, stando a Platone: «uno Stato oligarchico è non unico, ma doppio: uno dei poveri e uno dei ricchi, sussistenti entrambi nello stesso territorio, in perenne conflitto tra di loro».

Si evidenzia perciò, oggi come non mai, la difficoltà della gestione della città e del suo governo politico, e può nascere la tentazione di gestire la città limitandosi a tenere separate le parti che in essa convivono mediante una specie di paratie tecniche. Ma così la città muore e soprattutto muore il suo compito di custode della pienezza dell’umano, per cui essa era nata.

Invece, proprio in forza della sua complessità localizzata, la città permette tutta una serie di relazioni condotte sotto lo sguardo e a misura di sguardo, e quindi esposte al ravvicinato controllo etico, e consente all’uomo di affinare tutte le sue capacità. Essa è infatti sempre meno un territorio con caratteristiche peculiari, e sempre più un mini- Stato dove si agitano tutti i problemi dell'umano. È perciò palestra di costruzione politica generale ed esaltazione della politica come attività etica architettonica. E in più ha dalla sua il vantaggio di una tradizione di identità propria.

Ce l’ha in particolare Milano – e le è comunemente riconosciuta – nel ruolo del lavoro e dell’organizzazione amministrativa e di servizi, di un raccordo tra religione e strutture formative e caritatevoli, che la rendono luogo facilmente riconoscibile da chi vi sopraggiunge. Ma se si perdono le radici culturali di questa identità e si cerca solo di mantenerne vivi i vantaggi tecnici, si finisce col perdere l’anima della identità e, alla lunga, anche i suoi vantaggi.

Milano non può, nel nome dell’identità, perdere la sua vocazione all’apertura, perché proprio questa è iscritta nella sua identità, cioè la capacità di integrare il nuovo e il diverso.

L’accoglienza, come categoria generale, non è per la milanesità solo un affare di buon cuore e di buon sentimento, ma uno stile organizzato di integrazione che rifugge dalla miscela di principi retorici e di accomodamenti furbi, e si alimenta soprattutto ad una testimonianza fattiva. Per questo sono lieto che sia possibile, in collaborazione anche col comune, offrire alla città una Casa della carità che risponda alle intenzioni di un generoso benefattore milanese e rimanga come segno di accoglienza verso i più sprovveduti. (...)

La paura urbana si può vincere con un soprassalto di partecipazione cordiale, non di chiusure paurose; con un ritorno ad occupare attivamente il proprio territorio e ad occuparsi di esso; con un controllo sociale più serrato sugli spazi territoriali e ideali, non con la fuga e la recriminazione. Chi si isola è destinato a fuggire all’infinito, perché troverà sempre un qualche disturbo che gli fa eludere il problema della relazione: commune conversationis officium, dice Ambrogio: «comune è il dovere di intrattenere relazioni».

«Appunti di psicopatologia urbanistica, autovalori dominanti ed ecologia della mente in memoriam Fiorentino Sullo». ilgiornaledell'Architettura, 8 febbraio 2017 (m.c.g.)

«Appunti di psicopatologia urbanistica, autovalori dominanti ed ecologia della mente in memoriam Fiorentino Sullo». ilgiornaledell'Architettura, 8 febbraio 2017 (m.c.g.)

Economia – dal greco οἶκος (oikos), “casa” inteso anche come “beni di famiglia”, e νόμος (nomos), “norma” o “legge” – si intende sia l’organizzazione dell’utilizzo di risorse scarse (limitate o finite) quando attuata al fine di soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi

(wikipedia, ad vocem)

Le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata, prioritariamente mediante l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autoritativi

(Maurizio Lupi)

Lupi per agnelli

Milano si conferma anche oggi, nel bene e nel male come la capitale della ricerca avanzata del post: dimenticate subito le utopie moderniste di progresso civile e culturale, dopo l’apparentemente innocuo camouflage postmoderno con bricolage di capitelli, piramidi e colonne che nascondeva il disimpegno etico del nuovo che avanza, ora è la volta del postumano….. Alla (fanta)urbanistica futurista dell’assessore Carlo Masseroli, dove la fiducia nelle sorti progressive veniva sostituita dalla fiducia nella buona sorte (e lui, ingegnere dei sistemi, che aveva promesso di ritornare ai suoi amati diagrammi di flusso ora è catapultato a dirigere Milanosesto Spa per lo sviluppo delle aree ex Falck), al decesarismo democratico che ha inabissato la giunta Pisapia e spento per sempre l’alba arancione di Milano (ma a volte ritornano e, promoveatur ut amoveatur, Ada Lucia De Cesaris rispunta come grand commis nominata dal Ministero dell’economia a propria rappresentante nel Cda di Arexpo).

Tutti ancora al capezzale della suburbanistica del giorno dopo, o fast post, inauguratasi con Expo e ora con Arexpo. Oggi, dulcis in fundo, anche con Pierfrancesco Maran (preconizziamo per lui un futuro di ministro alle infrastrutture….) nel solco della continuità corrono i cavalieri, destri e sinistri, dell’apocalisse urbanistica contrattata di rito ambrosiano sempre a cavallo dei lupi affamati di suolo. Siamo giunti finalmente alla post-urbanistica, proporre e veicolare archifiction, inoculando nell’immaginario sociale la falsa immagine di un ritorno al futuro, ma quando il futuro ormai non c’è più.

Come si può capire fino in fondo questa rivoluzione copernicana dell’urbanistica meneghina? Riassume il meglio delle due posizioni: quella di un mondo che non sarà mai e quella di un mondo che quando si manifesta ha già superato l’orizzonte degli eventi e si ritrae in se stesso annichilendosi e trasformandosi in un buco nero che, come l’Expobuco, si è dimostrato capace d’inghiottire sogni e risorse degli italiani, non meno avido di alcune nostre storiche e ora non più prestigiose banche.

È il salto definitivo e irreversibile nella

fiction finanziario-architettonica. Come è possibile che tutto accada in una democrazia ormai matura e forse avanzata? Basta deformare l’orizzonte epistemologico che vuole definire il progetto come un processo lineare continuo che parte da un punto (il cosiddetto prima) e arriva a un altro (il cosiddetto dopo), fino a far coincidere i due punti temporali in uno solo, tecnicamente chiamato scenario. Anche costruire non sarà più necessario… La smaterializzazione del progetto comporta la sua scomposizione in quanti fotonici, che per essere liberi di viaggiare alla velocità della luce, si distaccano da tutto quanto viene definito convenzionalmente come iter e legittimazione sociale di un progetto, per entrare nel nuovo ambito dell’aleatorietà determinata ai fini della grancassa della psicopropaganda virale del Ministero della Verità & Marketing. Le soluzioni sono aleatorie e discrezionali ma rimandano a quantità incognite, di autovalori dominanti che snaturano il carattere “pubblico” e la trasparenza del mercato, negoziati in modo opaco e indiretto per poi essere rapidamente cartolarizzati e avviati al consumo.

Come si traduce tutto ciò in burocratese urbanistico? La parola magica è Accordo di programma. Come ha scritto Maria Cristina Gibelli(1) :«è a Milano che ha fatto i primi passi una deregolazione urbanistica che ha poi trovato una configurazione organica con la LR 12/2005 sul Governo del Territorio e i suoi molteplici, e sempre peggiorativi, emendamenti successivi. È a Milano e hinterland che si stanno cogliendo i frutti avvelenati, in termini di coesione sociale, vivibilità, ma anche competitività, di quella stagione». Proprio su questo Accordo di programma degli ex scali Fs (1,25 milioni di mq che possono valere sino a ******) si è arenata la giunta Pisapia.

Ed è lo stesso Accordo, con qualche intervento di chirurgia estetica e social, che la giunta Sala si appresta a convalidare entro maggio con lo stesso spirito e gli stessi cosmetici principi con cui la giunta Pisapia ha poi ratificato il Piano di Governo del Territorio Masseroli-Moratti. La natura dello scambio segue la classica equazione asimmetrica dell’incremento di valore della speculazione fondiaria: ossia, prendo un’area a valore nullo o addirittura negativo, come in questo caso, e attraverso una trasformazione che è innanzitutto linguistica (la promessa di un cambio di destinazione d’uso), la rendo produttrice d’immaginario, di futuro.

Ora bisogna però stabilire se nella promessa di questo futuro la città assume il carattere di feticcio della merce, ossia, parafrasando Arjun Appadurai, tenda esclusivamente «a mascherare i rapporti sociali che rendono possibile la sua appropriazione a scopo di profitto da parte del capitale» (Scommettere sulle parole. Il cedimento del linguaggio nell’epoca della finanza derivata, Milano 2016, p. 17).