Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2015 (m.p.r.)

«Sta venendo giù Venezia». Il sindaco Luigi Brugnaro si aspetta eventi alluvionali. No, il meteo non c'entra. A Venezia piovono debiti così torrenziali che il neosindaco, con un annuncio choc, ha deciso di mettere all'asta le opere d'arte esposte nei suoi musei più prestigiosi, tra le quali un quadro di Klimt, il celeberrimo Judith II Salomè, e un'altra opera di Chagall. Brugnaro ne parlava con accenti gravi già durante la campagna elettorale: sforato ripetutamente il patto di stabilità (64 milioni nel 2015), la legge speciale a secco da almeno una decina d'anni e il «dramma incombente di non poter più finanziare neppure gli asili» aggiunge adesso con voce afflitta.

Se la metafora climatica ha un senso, si può proseguire con il Casinò municipale di Ca' Vendramin, che dieci anni fa sommergeva il Comune di liquidità (oltre 100 milioni di euro) e ora, a malapena, alimenta un rigagnolo di una decina di milioni. Il mondo è cambiato anche per la città più amata dai turisti del globo terracqueo. Completata la cessione dei palazzi nobiliari, i cosiddetti gioielli di famiglia della gestione Orsoni (l'ex Pilsen, Ca' Corner della Regina a Prada e il cambio di destinazione d'uso del Fontego dei tedeschi finito ai Benetton), il neosindaco ha deciso di affrontare il rosso strutturale dei conti con misure eccezionali.

Nel dossier che lunedì scorso il sindaco ha consegnato ai parlamentari veneziani ci sono altre misure sempre ventilate ma mai attuate. Una tra tutte: il biglietto d'ingresso per i turisti che si accingono a varcare l'area marciana o la zona di Rialto, un provvedimento che avrebbe bisogno di una legge nazionale ad hoc. Spiega Brugnaro: «Io non voglio cavarmela tassando i turisti, non fa parte della mia cultura. Ma una città irripetibile come la nostra non può fronteggiare da sola problemi di tale portata». Di questo e di altro il sindaco parlerà nei prossimi giorni con il sottosegretario del premier Claudio De Vincenti.

La Repubblica, 9 ottobre 2015

Possibile, perché l’affitto a privati del patrimonio storico e artistico della nazione è totalmente deregolato: ogni direttore fa come gli pare.

Noleggiare gli Uffizi per una cena di cento persone costa 15.000 euro, mangiare ai piedi del David di Michelangelo, all’Accademia, ne costa 20.000.

A Napoli, il Salone delle Feste di Capodimonte lo si prende per 25.000 euro, mentre «le manifestazioni che prevedono il lancio commerciale di un prodotto nel museo sono soggette a trattativa riservata». E per una cena a Castel Sant’Elmo possono bastare 1.000 euro.

Per il cortile del Museo Civico Medievale di Bologna sono sufficienti 2.000 euro per l’intera giornata; al Tempio di Segesta in Sicilia così come alla Pinacoteca di Brera a Milano non si arriva a 5.000; per cenare nell’Anfiteatro di Pompei uno se la cava con 15.000, mentre a Roma il Salone di Pietro da Cortona di Palazzo Barberini ne vale al massimo 20.000.

Prima domanda: è giusto che cenare in gruppo nei luoghi più belli e famosi del mondo costi quanto un tavolo per pochissimi al Billionaire?

E non è un problema di inettitudine dei soprintendenti: anche i politici non se la sono cavata molto meglio. Il Ponte Vecchio concesso da Renzi sindaco alla Ferrari fruttò una cifra ridicola rispetto al valore simbolico e al disagio dei cittadini (60.000 euro), e il suo successore Dario Nardella ha permesso alla banca d’affari Morgan Stanley di cenare in una chiesa medievale (il Cappellone degli Spagnoli di Santa Maria Novella) per 20.000 euro, poi elevati a 40.000 nel fuoco delle polemiche.

Seconda domanda: è giusto che, per preparare questi eventi privati, i musei e i monumenti chiudano al pubblico? Il caso di Torino (la Villa negata per un’intera giornata) è estremo, ma sabato scorso la reggia di Venaria è stata sbarrata con tre ore di anticipo per organizzare l’imbarazzante Nuite Royale (una festa in costume settecentesco: che ha fruttato solo 20.000 euro, benché ci fossero 1.500 partecipanti), e qualche mese fa la sala di lettura della Biblioteca Nazionale di Firenze fu chiusa a causa di una sfilata di moda (con gli studenti che issavano cartelli con scritto: «Vogliamo studiare!»). Il Codice dei Beni culturali prevede che i siti pubblici si possano affittare ai privati, ma solo «per finalità compatibili con la loro destinazione culturale»: il che sembra non solo vietarne la chiusura, ma anche impedirne usi bizzarri, come le sessioni di step coreografico, zumba e totalbody sotto gli affreschi medievali del complesso di Santa Maria della Scala a Siena (è successo l’anno scorso), «un corso di pilates nella bellissima atmosfera del Museo Diocesano di Milano» (un’offerta tuttora in corso) e, appunto, un banchetto di banchieri internazionali sotto le volte di una chiesa di un ordine mendicante.

Personalmente, credo che far passare l’idea che col denaro si può comprare anche l’uso privato di un monumento pubblico sia un errore culturale. La nostra Costituzione ha connesso fortemente la tutela pubblica del patrimonio (art. 9) e la costruzione dell’uguaglianza per il pieno sviluppo della persona umana (art. 3). Ma perfino negli Stati Uniti infuria il dibattito sui limiti della mercificazione. Uno scrittore come Jonathan Franzen ha scritto che «un autentico spazio pubblico è un luogo dove ogni cittadino è il benvenuto, e dove la sfera puramente privata è esclusa o limitata. Il motivo per cui negli ultimi anni i musei d’arte hanno registrato un forte aumento di visitatori è che i musei rappresentano ancora quel genere di spazio pubblico. Com’è piacevole l’obbligo del decoro e del silenzio, la mancanza di consumismo sfacciato». E il filosofo della politica Michael Sandel ha fatto notare che «se trasformate in merci, alcune delle cose buone della vita vengono corrotte e degradate. Dunque, per stabilire dove va collocato il mercato e a che distanza andrebbe tenuto, dobbiamo decidere come valutare i beni in questione». Per queste ragioni credo sia un errore finanziare il patrimonio artistico snaturandone la funzione, e il limpido libro dell’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli (“La lista della spesa”, uscito per Feltrinelli) indica con dovizia di particolari in quali sacrosanti risparmi si potrebbero trovare i soldi.

Tuttavia, so bene che la maggioranza degli italiani non vede niente di male nel trattare gli Uffizi come un articolo di lusso. Ma allora, almeno, stabiliamo che gli eventi privati si facciano fuori dagli orari di apertura. E fissiamo delle tariffe decorose e uniformi: perché concedere un monumento ad una banca è discutibile, ma farlo gratis è pazzesco. Scagliandosi contro Verre, Cicerone scrive che le città siciliane non solo erano state costrette a vendergli i propri monumenti, ma erano pure state umiliate a farlo «parvo pretio», cioè a svenderli. Era il 70 avanti Cristo, ma non sembra che le cose siano cambiate.

La Repubblica, 24 settembre 2015 (m.p.r.)

Il ministro per i Beni culturali ha annunciato ieri un piano per tutelare il tracciato della strada e per percorrere i cinquecento chilometri che da Roma portano a Brindisi

Il viaggio di andata di Paolo Rumiz lungo le antiche basole dell’Appia Antica è servito a riscoprire la diagonale che attraversa l’Italia del Sud e il paesaggio dimenticato di questa strada che dal 312 a.C. unisce Roma a Brindisi. Ma è stato nel viaggio di ritorno che il giornalista ha potuto «raccogliere ciò che avevo seminato con gli articoli su Repubblica: un mandato da parte del popolo dell’Appia perché le venga restituita la dignità del titolo di Regina Viarum». La camminata di Rumiz e dei suoi quattro compagni ha avuto un primo, buon esito. Ieri il ministro dei Beni culturali e del turismo, Dario Franceschini - «rumiziano da sempre», ha confessato - ha annunciato il progetto per un “Cammino dell’Appia Antica”. E lo ha fatto nella sede dell’Archivio Antonio Cederna, il centro di Capo di Bove della Soprintendenza archeologica di Roma che raccoglie l’opera del giornalista e archeologo che nel 1953 iniziò a denunciare lo scempio edilizio dei Gangster dell’Appia Antica.

La Repubblica, 20 settembre 2015

Ma in Europa non è così. L’anno scorso la Tour Eiffel chiuse per ben tre giorni, e la National Gallery di Londra è aperta a singhiozzo da mesi per una dura lotta sindacale: nessuno ha gridato che la Francia o l’Inghilterra sono ostaggio dei sindacati.

Il ministro Dario Franceschini ha detto che mentre i lavoratori erano in assemblea egli era impegnato al ministero dell’Economia proprio per riuscire a sbloccare il pagamento dei loro straordinari. E uno si chiede: ma l’Italia è ostaggio di coloro che, guadagnando circa 1000 euro al mese, chiedono di non aspettare mesi o anni per la retribuzione degli straordinari (che permettono le aperture domenicali e notturne), o è ostaggio della burocrazia che ha fatto sì che Franceschini non sia riuscito a risolvere il problema in un anno e mezzo di governo? E perché il decreto d’urgenza adottato venerdì non ha riguardato il pagamento dei lavoratori, ma invece il regime degli scioperi? Un noto documento programmatico della banca d’affari americana JP Morgan (giugno 2013) additava tra i problemi «dei sistemi politici della periferia meridionale dell’Europa» il fatto che «le Costituzioni mostrano una forte influenza delle idee socialiste »: bisognava dunque rimuovere, tra l’altro, le «tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori » e «la licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche dello status quo». Ebbene, crediamo davvero che sia questa la linea capace di far ripartire il Paese?

Non c’è alcun dubbio sul fatto che anche i sindacati abbiano le loro responsabilità nel pessimo funzionamento del ministero per i Beni culturali. Ma è davvero caricaturale dire che in Italia il diritto alla cultura sia negato per colpa dei sindacati. Le biblioteche e gli archivi sono in punto di morte a causa della mancanza di fondi ordinari e di personale, d’estate i grandi musei chiudono perché non c’è l’aria condizionata, nel centro di Napoli duecento chiese storiche sono chiuse dal 1980, due giorni fa è caduto per incuria il tetto della mirabile chiesa di San Francesco a Pisa, dov’era sepolto il Conte Ugolino... E si potrebbe continuare per pagine e pagine.

Questo immane sfascio non è colpa dei sindacati: ma dei governi degli ultimi trent’anni, nessuno escluso (neanche il presente, che ha appena tagliato di un terzo il personale del Mibact, già alla canna del gas).

Se davvero vogliamo che la cultura (e non solo il turismo più blockbuster) diventi un servizio essenziale, come vorrebbe la Costituzione, allora non c’è che una strada: investire, in termini di capitali finanziari e umani. Quando gli italiani potranno davvero entrare nelle loro chiese, nei loro musei e nelle loro biblioteche (magari gratuitamente, o pagando secondo il reddito), e quando chi ci lavora avrà una retribuzione equa e puntuale, allora avremo costruito un servizio pubblico essenziale. Un traguardo che pare molto lontano, impantanati come siamo in questo maledetto storytelling, che invece di cambiare la realtà, preferisce manipolare l’immaginario collettivo.

Riferimenti

Avete visto il padiglione di eatitaly alla Expo milanese e l'idea di cultura che la pervade? Lì c'è la cultura del renzismo. Guardate questo filmato su youtube:https://www.youtube.com/watch?v=u6Wf95pbG5Y

Il Tirreno, 19 settembre 2015

Le assemblee sindacali durante le ore di servizio - a cominciare da quelle storiche del personale di volo Alitalia - non sono mai state molto popolari. Giustamente. Quella tenutasi per due ore e mezza al Colosseo e in altri luoghi strategici del turismo di massa a Roma, pur essendo stata annunciata con cartelli non invisibili, si è attirata l'ira del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, e del premier Matteo Renzi: è uno scandalo che deve finire, bisogna inserire i servizi museali fra quelli "essenziali", anzi lo faremo subito con decreto legge. Che peraltro non potrà vietare le assemblee regolarmente indette.

Ora, non v'è dubbio che qualunque chiusura, anche temporanea, di un monumento visitato al giorno da 6.000 persone e più, provochi malumori e proteste. E' successo nei giorni scorsi a Pompei, altro sito dei più visitati. "Facciamo la solita figuraccia con gli stranieri...", è il primo commento indignato che affiora alle labbra. Tuttavia occorre anche predisporre gli uomini e i mezzi necessari per poter garantire la fruizione di musei, aree di scavo, monumenti, ecc.

L'assemblea di Pompei come quella di ieri al Colosseo non aveva tuttavia motivazioni campate in aria. Difatti erano presenti anche funzionari e dirigenti della Soprintendenza: a pochi mesi dall'inizio del Giubileo nella enorme struttura romana dove ogni giorno entrano e sostano migliaia di turisti vi sono appena 27 custodi su tre turni. Il giorno che sono entrati, gratis, 9.000 visitatori, si sono corsi rischi molto seri sul piano della sicurezza. Ma è così in tutta Italia, la riduzione di personale di custodia è stata così incisiva negli ultimi anni che, ad esempio, nel polo museale statale fra Bologna e Ferrara da un'ottantina di custodi si è vertiginosamente scesi a meno di venti. Per la Pinacoteca Nazionale di Bologna ci sono appena tre custodi per turno, per cui la galleria apre a mezze giornate, e il pubblico assicurato da una compagnia aerea low cost rimane a guardare il portone chiuso. Lì come al vicino ed oggi ben allestito Musei dell'Università, la più antica del mondo.

Per ovviare a questa rarefazione di personale - che, va ricordato, guadagna mensilmente circa 1100 euro - si sono effettuate ore e ore di straordinari, anche per fare bella figura nelle aperture serali e nelle domeniche al museo. Purtroppo questi straordinari, che incrementano di un terzo circa i magri guadagni, da nove lunghi mesi non vengono pagati suscitando un malcontento crescente. I disagi sarebbe stati minori se anche i tour operator avessero provveduto ad avvertire i loro clienti e l'annuncio dei sindacati fosse stato più anticipato e meglio diffuso. E' innegabile.

Ma cosa si prevede per il personale? Alla Biblioteca Nazionale di Firenze (lo denunciano due interrogazioni parlamentari, una dell'ex ministro Maria Chiara Carrozza, citate da Tomaso Montanari su Repubblica) quello "addetto alla distribuzione e al funzionamento si è ridotto a 165 unità, mentre la pianta organica ne prevedrebbe 334". Ma sono le nuove piante organiche a sanzionare questi tagli devastanti. Secondo dati sindacali, i dipendenti del Ministero Beni Culturali e Turismo erano ad agosto 25.175. Con la pianta organica firmata da Franceschini in quel mese, devono scendere a 19.050. Se si vuole considerare Arte & Cultura un "servizio essenziale" a fini sindacali, bisogna che lo sia anche a fini economici: col governo Prodi 2006 l'incidenza della Cultura nel bilancio dello Stato era pari allo 0,40 % (ed eravamo ben sotto Francia e Spagna), ma alla fine dei governi Berlusconi essa era precipitata alla miseria dello 0,19 %. In tutta Italia ci sono appena 343 archeologi dello Stato, mediamente anziani, per oltre 700 siti e musei. Al concorso del 2008 per trenta posti si sono presentati 5.551 giovani archeologi. Più essenziali di così si muore. Magari di inedia.

Il Fatto quotidiano online, 18 settembre 2015

La politica inveisce contro l'ennesimo "sciopero selvaggio". Un documento dimostra che in realtà l'assemblea era stata comunicata da una settimana e poi regolarmente autorizzata. Ma l'equivoco alimenta l'attacco frontale alla rappresentanza sindacale, anche se è la soprintendenza stessa a rivendicare la piena regolarità della riunione. Forse i fax e le affissioni in loco non bastano più.

E’ un copione che si ripete. La manifestazione che oggi al Colosseo ha lasciato una fila di turisti allibiti davanti a un cartello di chiusura era stata notificata per tempo e regolarmente autorizzata. Eppure i turisti sono rimasti spiazzati. E tanto è bastato alla politica per lanciare l’attacco frontale alla rappresentanza sindacale. Si ripete così la vicenda di Pompei che a luglio tenne banco per giorni, con l’assemblea spacciata per “selvaggia” quando non lo era affatto. A rivelare come sono andate le cose è la convocazione dell’assemblea (leggi il testo delle Rsu) che è stata diffusa e trasmessa all’amministrazione il 16 settembre scorso, due giorni prima che si svolgesse (come vuole la legge). In calce anche l’indicazione dell’avvenuta comunicazione, a termine di legge, già l’11 settembre, e cioé una settimana prima che l’assemblea si svolgesse. Ma bastano l’equivoco e le foto dei turisti in coda per prestare il fianco al “licenziamoli tutti” (pronunciato dalle fila di un partito che di nome fa Scelta Civica) al “la misura è colma”, detto dal ministro Franceschini che è poi il primo destinatario della protesta dei suoi dipendenti, cui non viene versato il salario accessorio da gennaio. Fino a Renzi, che ha sferrato un attacco frontale ai “sindacalisti contro l’Italia”. Resta allora la domanda, cosa non ha funzionato?

1) L’assemblea improvvisa e selvaggia? Era autorizzata e il Ministero sapeva (da una settimana)

“Le Rappresentanze Sindacali Unitarie della SS-COL comunicano che in data 18 settembre p.v. dalle ore 8.30 alle 11, nella sala conferenze di Palazzo Massimo è stata indetta (secondo le norme contrattuali e regolarmente comunicata all’Amministrazione in data 11/09 u.s.)”.

2) Perché farla proprio oggi e non in un’altra data?

“Ci era stato chiesto – spiega ancora Feliciani – di non fare assemblee nel periodo di luglio e agosto perché a maggior afflusso di turisti e così abbiamo fatto. Una volta terminato questo periodo e non ricevendo risposte ai problemi che abbiamo rappresentato in ogni sede l’abbiamo convocata, rispettando tutti i termini di legge”. Insomma, le due parti in causa concordano: nulla di illecito o di improvvisato. E’ solo la politica a parlare di “protesta scandalo” e di “danno irreparabile”.

3) Non si poteva svolgere in un orario extralavorativo

“No – risponde Feliciani – le norme stabiliscono che si possano fare massimo 12 ore di assemblea ma sempre in orario di lavoro. Al mattino o al pomeriggio, quindi a inizio o fine turno. Abbiamo optato per l’inizio perché era la soluzione più indolore, altrimenti avremmo dovuto far entrare i visitatori e farli uscire e sarebbe stato molto peggio”. Lo conferma il soprintendente: “Tutto si è svolto regolarmente”.

4) Chi ha l’obbligo di dar comunicazione della chisura?

“Sempre i funzionari della Soprintendenza. Non le rappresentanze sindacali che comunque lo fanno, coi loro mezzi e cioè cartelli e affissioni. Ma se i canali di comunicazione istituzionale delle Soprintendenze non sono efficaci nel raggiungere turisti e cittadini non è certo da imputare ai lavoratori che non possono farsi carico anche di questo”.

La Repubblica, 7 settembre 2015C’è da giurare che se Sesto Fiorentino non sorgesse, appunto, al sesto miglio a nord di Firenze, il Museo di Doccia Richard Ginori sarebbe già stato riaperto. E invece la sovrabbondanza museale fiorentina (ben 3 sui famosi 20 supermusei di Franceschini sono qua) ha fatto passare sotto silenzio un danno di prima grandezza per il patrimonio storico e artistico nazionale. Il Museo Ginori, infatti, è uno dei più antichi musei industriali del mondo. Quando nacque, nel 1754, consisteva nella Galleria della Villa di Doccia (frazione di Sesto) in cui il marchese Carlo Ginori aveva deciso di esporre i migliori prodotti della sua miracolosa fornace, che era in breve tempo diventata uno degli epicentri europei dell’arte della porcellana. La capacità chimiche di Carlo, quelle imprenditoriali del figlio Lorenzo e la possibilità di attingere allo sconfinato repertorio artistico e decorativo fiorentino resero quella della Ginori una storia di successo: quando, nel 1893, essa fu acquistata dalla milanese Richard, la produzione annua ascendeva alla quota strepitosa di otto milioni di pezzi. Il museo (che di pezzi ne ha invece ottomila, e dal 1965 è ospitato in edificio costruito ad hoc da Pier Niccolò Berardi, architetto del Gruppo Toscano di Giovanni Michelucci) racconta passo a passo questa vicenda, partendo dalle vere e proprie sculture tardobarocche prodotte ai tempi di Carlo, e seguendo l’evoluzione del gusto italiano ed europeo fino ai capolavori di Giò Ponti.

In qualunque paese d’Europa un simile luogo sarebbe l’epicentro di un’intensa attività di ricerca, divulgazione e produzione culturale. Invece, il museo è chiuso ormai da un anno e mezzo. Il museo — tuttora proprietà privata dell’azienda — è rimasto vittima del brutto fallimento della Richard Ginori, in seguito al quale l’ex amministratore delegato e sei membri del cda sono stati rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta. L’attività produttiva è stata rilevata dalla Gucci, che ha rinnovato il negozio di Firenze e ha dato nuovo impulso alle esportazioni. Ma — smentendo la retorica del privato che salva il patrimonio culturale — né Gucci né alcun altro si sta facendo avanti per comprare, e dunque riaprire, il museo.

Poche sere fa, in un’assemblea pubblica i sestesi hanno “gridato” che rivogliono il “loro” museo: un modo per dire che Sesto non si rassegna a farsi ridurre alla pattumiera in cui Firenze scarica i suoi servizi ingombranti, dall’aeroporto all’inceneritore. Si è sentito affermare con lucidità che il Museo Ginori non è solo un deposito d’arte, ma è l’unico luogo cittadino che racconta l’epopea di una comunità di lavoratori, orgogliosamente legati a una sapienza manuale tramandata di generazione in generazione.

È straordinario che, in tempi come questo, i cittadini vadano in piazza a chiedere un museo: e, in un paese normale, a questo punto si farebbero avanti il Comune, o il Ministero per i Beni culturali. Perché il museo si compra con sei o sette milioni, cioè con la cifra che buttiamo per un paio di mostre stagionali, meno della metà di quanto costerà l’arena kitsch del Colosseo. Non sarebbe difficile riaprirlo, né dotarlo di una giovane comunità di ricercatori capace di farlo funzionare come polmone civile. La sfida è aperta: c’è qualcuno che ha un progetto per Sesto Fiorentino?

1. Stranieri ed estranei

La Repubblica, 21. agosto 2015

In questi giorni Jean Clair è a Venezia, in giro con la moglie per calli e mostre. Vent’anni fa curò una Biennale dedicata al volto e al corpo umano, ma oggi è deluso. Non gli piacciono le esposizioni affollate di turisti e quando gli si chiede di commentare la nuova riforma dei musei, all’inizio sembra possibilista, ma poi di fronte all’idea di una nuova figura di direttore-manager si accalora: «Un direttore di un museo non deve fare grandi mostre, ma far conoscere il patrimonio spirituale di una nazione. È la fine. L’arte ha perso ogni significato».

Che cosa non la convince nella riforma italiana dei musei?

«Prima di tutto ho paura che non si rispetti l’identità di un museo, la specificità della cultura locale che vi è custodita e che va tutelata».

Un direttore straniero potrebbe essere inadatto a questo compito?

«Un direttore di un museo deve per prima cosa essere un critico e uno storico dell’arte. Da questo punto di vista, scorrendo la lista dei nomi selezionati, mi pare che ci siano professionalità di rilievo. Conosco Sylvain Bellenger, che a Capodimonte farà un ottimo lavoro. Ma il problema è un altro. È un problema spirituale e culturale più ampio. Si stanno trasformando i musei in fondi bancari, in macchine finanziarie, hedge fund specializzati in speculazioni. Non abbiamo più idea di che cosa sia l’arte, di quale sia il suo compito».

Non pensa sia anacronistico tentare di arginare l’internazionalizzazione della cultura?

«Sono curioso di vedere cosa accadrà in Italia. Il fatto che molti dei prescelti siano stranieri è in sé un fatto positivo, se non fosse che dovranno operare dentro musei ridotti a macchine per incassare soldi. Io stesso prima di essere nominato al Beaubourg e al museo Picasso ho studiato in America. Ricordo il sorriso del direttore del Louvre quando decisi di partire. Mi disse: “Che vai a fare in America?” Non lo ascoltai. Sono rimasto ad Harvard tre anni. Era il 1966. Da lì sono poi andato in Canada, al museo nazionale».

Nei suoi scritti ha però attaccato più volte il sistema museale contemporaneo. Mercato e cultura sono forze antagoniste?

«Molti musei sono in mano a mercanti senza cultura. Il compito di un museo dovrebbe invece essere educare e dilettare. Il direttore dovrebbe preoccuparsi di tutelare il patrimonio d’arte che gli è affidato senza venderlo. Prenda l’idea di portare il Louvre ad Abu Dhabi. Una follia».

Crede si arriverà a questo anche in Italia?

«Ho l’impressione che tra un po’ di tempo ci sarà l’esigenza di mettere sul mercato qualche opera per rimpinguare le casse della macchina-museo. Nel 2006, Françoise Cachin, che è stata la prima donna a essere eletta direttrice dei musei di Francia, scrisse un articolo contro l’idea di vendere i musei e venne allontanata dal suo incarico. Invece aveva ragione. Le opere d’arte sono ormai ridotte a merce senza qualità, senza identità».

Immagino che l’idea di affittare un museo per eventi privati non le piaccia affatto…

«L’idea del neo direttore tedesco degli Uffizi, Eike Schmidt, di dare in affitto delle stanze della galleria segna l’inizio della fine. O piuttosto la continuazione di una decadenza della quale lui stesso sarà il responsabile finale».

Lei ha guidato grandi musei. Ora ai direttori si richiede di essere anche dei manager. Quali possono essere dal suo punto di vista le conseguenze di un tale cambiamento?

«Guardi cosa succede al Centre Pompidou, dove si è chiusa da poco una retrospettiva dedicata a Jeff Koons. La mostra è stata appaltata a privati. Duemila metri quadrati di esposizione per mettere in scena una buffoneria. Una buffoneria che prende però autorevolezza dalle collezioni del Beaubourg, che sono il vero patrimonio del museo, come l’oro conservato nei caveau delle banche. Sono Cézanne e Picasso a dare valore a Koons. I musei sono utilizzati come riserve auree per dar credito a operazioni di manipolazione finanziaria, forniscono quel deposito che dà pregio alle proposte del mercato privato. Quella di Koons è chiaramente un’operazione fraudolenta, un falso, una bolla speculativa. È quanto accade quando si preferiscono direttori manager. Come nel caso di Alain Seban, alla guida del Pompidou».

Ma per far funzionare il sistema museale servono soldi, dove trovarli?

«Il costo per mantenere un museo è ridicolo rispetto a quello della sanità o dei trasporti».

Al centro della riforma c’è l’idea di “valorizzazione”? Le piace?

«È un termine delle banche. Si valorizzano i soldi non le opere d’arte. Leggo che nei musei si apriranno ristoranti e bookshop. C’è bisogno di un manager per aprire un ristorante?»

Ha visitato la Biennale Arte?

«Tantissimi padiglioni da tutto il mondo, tutti uguali. Sono a Venezia da qualche settimana e quello che vedo mi spaventa. I musei sono molto frequentati, come le spiagge, ma non sono più frequentabili».

Come ridare significato all’arte?

«L’opera d’arte non significa più nulla, è autoreferenziale, un selfie perpetuo. I jihadisti dell’Is hanno decapitato l’archeologo Khaled Asaad. Da una parte abbiamo paesi che credono nell’arte al punto da uccidere e dall’altra pure operazioni di mercato».

Meglio tornare al passato?

«Non è possibile. Viviamo nel tempo dell’arte cloaca. Il museo è il punto finale di un’evoluzione sociale e culturale. È una catastrofe senza precedenti. Il crollo della nostra civiltà».

Il manifesto, 19 agosto 2015 (m.p.r.)

Valentina Porcheddu I l 17 agosto Dario Franceschini ha annunciato, tramite il suo account Twitter, il completamento delle procedure per la nomina dei venti direttori dei più grandi musei italiani: «Si volta pagina», ha affermato il ministro. Benché l’aspettativa di colmare «decenni di ritardi» con un concorso di portata internazionale fosse ardua da soddisfare, ieri abbiamo quasi creduto di poterci risvegliare in un paese dove il merito non è una parola vuota buona per tutte le occasioni e deciso a restituire dignità al patrimonio archeologico e artistico, attraverso «l’investitura» delle professionalità più idonee a conservarlo e promuoverlo. Invece, dopo le accese polemiche estive che hanno riguardato i fondi per la ricostruzione dell’arena del Colosseo, l’anastilosi delle colonne del Tempio della Pace ai Fori Imperiali e la mancanza di personale a Pompei, per il Mibact non è ancora tempo di successi incondizionati.

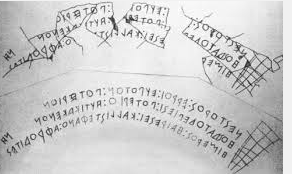

«Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona»: non è un verso dell’Iliade, ma avrebbe potuto esserlo. Risale alla fine dell’VIII secolo prima di Cristo, ed è dunque contemporaneo alle più antiche parti del poema omerico: la cosa straordinaria è che non lo conosciamo attraverso una lunga catena di manoscritti, ma direttamente dall’iscrizione (una delle scritte più antiche d’Italia, la più antica in greco), incisa sulla coppa stessa.

«Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona»: non è un verso dell’Iliade, ma avrebbe potuto esserlo. Risale alla fine dell’VIII secolo prima di Cristo, ed è dunque contemporaneo alle più antiche parti del poema omerico: la cosa straordinaria è che non lo conosciamo attraverso una lunga catena di manoscritti, ma direttamente dall’iscrizione (una delle scritte più antiche d’Italia, la più antica in greco), incisa sulla coppa stessa.Ebbene, quella coppa che in qualunque altro paese sarebbe tra le glorie nazionali, rischia ora di finire – insieme a molti altri reperti – chiusa in una cassa, sigillata in una cantina fino a nuovo ordine. Già, perché il comune di Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, è ridotto alla canna del gas, e sta valutando di vendere a qualche ricco privato Villa Arbusto, che ospita il piccolo, ma magnifico, Museo Archeologico di Pithecusae, che prende il nome da quello della prima colonia greca d’Italia, che si installò appunto sull’isola.

Negli anni Quaranta del Novecento Giorgio Buchner – archeologo ischitano di origine tedesche – ha scavato e studiato gli oggetti provenienti da più di settecento tombe di greci e fenici, di campani e di laziali che si collocano tra il settimo secolo a. C. e l’età imperiale: la messa all’asta dell’immobile significherebbe di fatto la fine del museo che oggi li accoglie. Ed è contro questa assurdità che l’Associazione Bianchi Bandinelli ha lanciato un appello, richiamando alla vigilanza «il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al quale la Costituzione addossa l’onore, ma anche la responsabilità, della promozione della cultura e della tutela del patrimonio storico della Nazione ». Il ministro Dario Franceschini non ha finora trovato il tempo per rispondere, mentre il sindaco di Lacco Ameno è ricorso ad una finissima metafora: «Io devo curare un tumore, e per molti cittadini il museo è solo un’unghia incarnita». Parlando poi con Costanza Gialanella, una degli archeologi della Soprintendenza cui si deve la fondazione e l’allestimento del museo, il sindaco ha detto di non poter dare garanzie sul futuro del museo. Ma i cittadini ischitani sanno benissimo che il futuro del Museo Archeologico di Pithecusae coincide con il futuro – economico e civile – della loro comunità, e l’allarme che si è diffuso ha fatto sì che nelle ultime settimane la raccolta sia visitatissima: nonostante (assurdamente, visto che si tratta di un luogo di mare) essa sia aperta solo nelle ore della mattina. La speranza è che la pressione dell’opinione pubblica induca l’amministrazione a evitare questo suicidio: la cui misura è data dalla sproporzione tra il beneficio effimero della chiusura di un singolo bilancio e il danno permanente della chiusura di un simile laboratorio di futuro.

È una vicenda esemplare: che ci ricorda che il patrimonio artistico italiano non coincide che in minima misura con i venti mitici supermusei in attesa di direttore. E che dimostra che il Sud non ha bisogno di colossali infrastrutture mangia-suolo, ma del risanamento delle economie dei comuni, e della capillare cura di un territorio straordinario, che aspetta solo di essere aperto ai cittadini e ai turisti.

Quando gli dissero che per superare la crisi bisognava tagliare i fondi alla cultura, Barack Obama rispose che sarebbe stato come provare a far ridecollare un aereo buttandone il motore fuori bordo. Una verità elementare che la classe dirigente italiana non ha ancora capito.

La Repubblica, 6 agosto 2015

La Nuova Venezia, 6 agosto 2015

Scoperta mercoledì 5 - dopo cinque anni di attesa e una serie infinita di polemiche sulla sua costruzione - la nuova ala dell'hotel Santa Chiara. con la facciata che dà sul Canal Grande, in attesa di togliere le copertura anche a quella che dà su Piazzale Roma.

Un grande cubo bianco in pietra, del tutto dissimile dalla parte storica dell'hotel di proprietà di Elio Dazzo e destinato a creare inevitabili polemiche per il suo impatto, con Italia Nostra che grida allo scandalo. "Spero che piaccia ai Veneziani - dichiara il proprietario - altrimenti me ne farò una ragione. Lo inaugureremo comunque entro settembre".

La nuova ala dell'albergo ospiterà 19 stanze e un parcheggio interrato da 16 posti-auto destinato ai clienti dell'albergo. L'edificio è stato progettato dagli architetti Antonio Gatto, Dario Lugato e Maurizio Varratta.

La Repubblica, 6 agosto 2015

«L’Italia spa esiste ancora. Il nostro patrimonio culturale rischia tuttora di essere svenduto. Le riforme non bastano, se mancano i fondi. Riempire l’arena del Colosseo non è una priorità. C’è una bella differenza tra restaurarlo e trasformarlo per ospitare spettacoli». Nell’estate dell’attesa per i nuovi super direttori dei venti grandi musei, mentre le soprintendenze – dopo la riforma della pubblica amministrazione appena approvata – vengono indebolite ulteriormente, Roma crolla e il Colosseo guadagna nuovi finanziamenti per trasformarsi in un’arena show, Salvatore Settis lancia l’allarme. «Questo Paese commette di nuovo l’errore di spostare l’attenzione sulla valorizzazione dei monumenti, rispetto alla loro tutela. Ma non ci può essere valorizzazione senza tutela», dice l’archeologo e storico dell’arte che nel 2009 si dimise dalla presidenza del Consiglio superiore dei beni culturali in contrasto con l’allora ministro Bondi.

Professore, partiamo dalla riforma Franceschini. Qualcosa si sta muovendo.

«Da Veltroni in qua ci sono stati dieci ministri e cinque riforme: un’overdose per il ministero dei Beni culturali. Di tutte, quella di Franceschini, che nasce da una commissione di studio voluta dal predecessore Bray, ha un’idea di base più chiara. Ma non vuol dire che vada tutto bene. Non sono tra quelli che dicono che sia meglio che nulla cambi. Il punto più preoccupante è che, se questa riforma ha al centro i musei – in particolare i venti scelti come più importanti – dall’altro lato impoverisce di personale le soprintendenze territoriali. Quelle di Roma, Firenze e Napoli hanno nove storici dell’arte in tutto: come faranno a tutelare l’immenso patrimonio a loro affidato? Il vero punto per capire se questo governo rispetterà l’articolo 9 della Costituzione è se verranno fatte nelle Soprintendenze territoriali le massicce assunzioni di cui c’è assolutamente bisogno. Di questo si parla troppo poco».

Con la nuova legge sulla pubblica amministrazione le soprintendenze, di fatto, si indeboliscono e vengono sottomesse alle prefetture. Vale il silenzio-assenso dopo 90 giorni anche in materia di tutela ambientale, paesaggistica e dei beni culturali. Lei è tra i sostenitori di un appello contro il provvedimento.

«L’estensione del silenzio-assenso nell’ambito della tutela del paesaggio è anticostituzionale. Ci sono cinque sentenze della Corte Costituzionale che parlano chiaro. Ma la sottomissione delle soprintendenze alle prefetture non può venire da Franceschini, perché sarebbe un’idea suicida per il suo Ministero. Oggi sembra quasi che si voglia distinguere una bad company (le soprintendenze e la cura del territorio, contro cui si schierava il premier Renzi quando era sindaco di Firenze) – e una good company che sono i musei, intesi come “valorizzazione”. E le bad companies sono fatte per essere liquidate».

I musei, appunto. In venti sono stati scelti dal ministro Franceschini come i più importanti, affidandoli ad altrettanti super direttori scelti attraverso un concorso internazionale. Cosa pensa di questo?«Il fatto di dotare i grandi musei di un’autonomia maggiore di per sé mi sembra un’idea interessante e positiva. Anche se nella lista mancano, per ragioni di spending review, musei importanti come il Museo Nazionale Romano o la Pinacoteca di Siena. Va dato atto al ministro che la commissione che sta scegliendo i direttori, presieduta da Paolo Baratta, è molto buona: ci sono nomi come Nicholas Penny della National Gallery di Londra e il grande archeologo Luca Giuliani. Però non è mai accaduto nella storia che venti direttori di musei diversi siano nominati con un’unica procedura. All’estero appare inconcepibile. Vedremo i risultati, ma la fretta è cattiva consigliera».

Ma di cosa avrebbe bisogno oggi il Ministero dei Beni culturali?

«Si continua a ignorare che le riforme a costo zero producono molto meno di zero. Nel 2008, Berlusconi e Bondi tagliarono in modo massiccio i finanziamenti alla cultura di un miliardo e 300 milioni euro. Se quella ferita non sarà sanata (e nessun governo lo ha fatto, nemmeno questo) e non si provvederà a nuove assunzioni, ogni riforma resterà vana. La primissima esigenza sono nuove assunzioni e nuovi fondi».

Però sono appena stati stanziati 80 milioni per alcune Grandi Opere…

L’“effetto Gladiator”.

«Finanziare un progetto che trasformi il Colosseo in un set per spettacoli è un vero spreco. Si trasmette ancora una volta il messaggio che i monumenti non servono a nulla, se non assumono un aspetto spettacolare. E si concentra di nuovo l’attenzione solo su alcuni luoghi simbolo, mentre altri, proprio a Roma, in questo momento, cadono a pezzi. La tradizione italiana della tutela, la più antica al mondo, attraversa una crisi gravissima».

A Pompei, però, i segnali sono diversi.

«Nell’ultimo anno e mezzo, con il direttore generale Giovanni Nistri e il soprintendente Massimo Osanna, la capacità di spesa è aumentata. I segnali di funzionamento sono positivi. Lo sciopero del 24 luglio è stato un brutto episodio, ma non il segno che va tutto a rotoli».

A tredici anni dal suo saggio, possiamo ancora parlare di “Italia spa”?

«Il progetto dell’allora ministro Tremonti di svendere il patrimonio demaniale è fallito. Ma non si può cantare vittoria, dato che si continua a svendere i beni pubblici, delegando l’iniziativa a Regioni e Comuni in modo che non si colga il disegno d’insieme. Inoltre, le regole per la tutela del paesaggio si allentano continuamente, e sarà ancor peggio quando i soprintendenti, esautorati, ubbidiranno ai prefetti. Ma il Paese resta ricco di anticorpi nella società e nelle istituzioni. Possiamo trovare ancora dei contravveleni al degrado che incombe”.

La Repubblica, blog "Articolo 9", 5 agosto 2015

Così da ieri «soprintendente è la parola più brutta del vocabolario della burocrazia»anche per legge: detto fatto, Matteo Renzi ha stroncato in pochi mesi una storia plurisecolare.

Grazie al micidiale articolo 8 della Legge Madia sulla Pubblica Amministrazione, le soprintendenze confluiranno nelle prefetture, e se non riusciranno a evadere una pratica entro 90 giorni, si intenderà che abbiano detto sì: qualunque cosa contenesse quella pratica.

Le slides della propaganda renziana pagata con i soldi pubblici sono ineffabili. Una dice: «È vero che i soprintendenti saranno sottoposti all'autorità dei prefetti? NO, sul territorio ci sarà un ufficio unico del territorio nel quale il prefetto avrà un ruolo di direzione (che non signfica funzioni di comando)». Manco i gesuiti del Seicento avrebbero saputo far meglio: se qualcuno dirige qualcosa, esercità un'autorità. Il fatto che non «comandi» attiene allo stile, non alla sostanza. E dunque, la risposta è: Sì, i prefeti dirigeranno i soprintendenti.

Un'altra slide sostiene che «la regola del silenzio assenso non favorirà la cementificazione selvaggia, ma significherà più responsabilità per le amministrazioni nell'assicurare maggior tutela del paesaggio, dei beni culturali e ambientali». Ma come si può avere la faccia tosta di prendere in giro gli italiani con enormità di cui si sarebbe vergognato perfino Silvio Berlusconi? Nelle soprintendenze non c'è più nessuno, per il blocco del turn over. Non hanno più mezzi: basta auto di servizio, non più cellulari, non c'è manco la carta. Se l'obiettivo fosse stata la maggior tutela, prima si sarebbero dovuti dare i mezzi per esercitarla, e poi si sarebbe potuti (anzi, dovuto) chiedere di esercitarla in tempi certi: ma così è solo un massacro. Quando un Renzi presidente della provincia di Firenze si trovò ad avere bisogno di un elicottero in pochi minuti, lo chiese in prestito al re del cemento fiorentino: ci si può ora stupire se – dallo Sblocca Italia alla Legge Madia – egli pone le basi per un nuova stagione di mani sulle città e sul paesaggio?

Ma – per l'ennesima volta – Renzi non è peggiore della classe dirigente di cui è espressione: appare più colpevole solo perché si presenta come nuovo, quando invece è anche lui un fossile. Un solo esempio: mentre Firenze veniva sconvolta da un ciclone tropicale, il presidente della Toscana Enrico Rossi invocava le Grandi Opere – carissime a Maurizio Lupi, o a Ercole Incalza – come l'unico mezzo per creare lavoro. Un suicidio: dettato dall'ignoranza – ancora prima che dalla mala fede – della classe politica italiana. Per trovare un'analisi pertinente del disastro fiorentino, bisogna invece leggere il discorso di qualcuno che non ne parlava affatto, ma parlava del quadro generale che lo ha provocato: «Siamo la prima generazione a sentire l'impatto del cambiamento climatico e l'ultima generazione che può fare qualcosa" per combatterlo». Sono parole di Barack Obama: le più alte e ispirate che da molto tempo in qua echeggino nella politica mondiale.Parole lontane anni luce da un'Italia fossile in cui si continua ad invocare le Grandi Opere, e a spianare ogni argine al loro dilagare.

E in tutto questo c'è un tradimento ancora più grande di quello dei politici: ed è quello dei professori, degli studiosi che dovrebbero costruire altre parole, altre idee, altre strade. Ieri il Consiglio Superiore dei Beni culturali, massimo organo tecnico del Ministero per i beni culturali, ha sì detto che la legge Madia può mettere «in pericolo l’esistenza stessa del MiBACT», ma poi ha proseguto i suoi lavori come se nulla fosse. Per una cosa gravissima (ma forse meno grave: il dimezzamento dei fondi del Ministero, inflitto da Tremonti a un passivo e complice Bondi nel 2008) l'allora presidente dello stesso organo protestò dimettendosi: ma quel presidente si chiamava Salvatore Settis, quello di oggi si chiama Giuliano Volpe. E Volpe non ci pensa neanche a dimettersi, con tutta la fatica che ha fatto a farsi nominare: preferisce celebrare la ricostruzione dell'arena del Colosseo, un'impresa kitsch e culturalmente aberrante cui dedicare oltre 18 milioni euro pubblici mentre le bibloteche e gli archivi chiudono. E così la massima espressione del sapere all'interno del Ministero per i Beni culturali è ridotta – come ha scritto oggi Francesco Merlo in un memorabile articolo – ad «una sorta di cerchio magico del ministro presieduto dall’ archeologo medievista Giulio Volpe, che di Franceschini è il piccolo Gianni Letta o, se preferite la modernità, è il Luca Lotti, ma in cattedra. “A nome del Consiglio esprimo grande apprezzamento per la destinazione di queste risorse … e per l’ operazione fortemente innovativa”, ha dichiarato ieri il professore Volpe lodando il ministro e lodandosi».

Così, quando si scriverà la storia dei danni inflitti al Paese dal breve regno di Matteo Renzi, una nota a piè di pagina documenterà che il giorno stesso in cui una legge della Repubblica uccideva l'articolo 9 della Costituzione, il ministro per i Beni culturali e la sua corte aprivano i giochi al Colosseo. Il diavolo, come è noto, si nasconde nel dettaglio.

La Repubblica, 5 agosto 2015

Non si trovano i soldi per la manutenzione ordinaria di Roma ma ci sono 21 milioni per cominciare a coprire l’arena gladiatoria del Colosseo a riprova che sempre il kitsch è il figlio ricco e storpio delle crisi economiche. Diciotto milioni e mezzo verranno stanziati dal ministero come “finanziamento di necessità e urgenza” e altri due e mezzo sottratti ai restauri dello stesso Colosseo pagati dalla Tods di Diego Della Valle.

Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha così deciso di assecondare il famoso tweet con il quale Dario Franceschini nel novembre scorso comunicò all’Italia la sua voglia di ricostruire l’arena, ridare un suolo al sottosuolo e ricomporre la forma, l’ellissi perfetta che senza il pavimento non si percepirebbe più perché il fondo ruba la scena con i suoi corridoi, i suoi ruderi sbocconcellati, il suo mistero di labirinto. Con un ruggito da marketing nel comunicato di ieri Franceschini parla addirittura di «richiesta mondiale» e immagina sopra quell’arena-palcoscenico, quando sarà finita, «spettacoli di altissimo livello culturale». Il linguaggio, come si vede, ci porta già a Las Vegas.

Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, che ai tempi di Salvatore Settis fu il combattivo organo di controllo, una specie di assemblea di cani da guardia, oggi è una paludata consulta formata da otto presunti “supersaggi”’ e sette astuti funzionari, una sorta di cerchio magico del ministro presieduto dall’ archeologo Giulio Volpe, che di Franceschini è il piccolo Gianni Letta o ,se preferite la modernità, è il Luca Lotti, ma in cattedra. «A nome del Consiglio esprimo grande apprezzamento per la destinazione di queste risorse … e per l’ operazione fortemente innovativa», ha dichiarato ieri il professore Volpe lodandolo e lodandosi.

Il piano economico del ministro, che è nazionale, prevede 12 interventi per una spesa totale di 80 milioni. Ma l’intervento più “urgente” e costoso è la copertura dell’ arena del Colosseo, che non è un restauro ma un rifacimento, uno scenografare, il segno che Franceschini vuol lasciare a Roma, perché come dice il mitico Gracco nel Gladiatore di Ridley Scott «il cuore pulsante di Roma non è certo il marmo del Senato ma la sabbia del Colosseo».

Dunque Franceschini e i suoi professori prevedono che i primi due milioni e mezzo, quelli sottratti ai lavori finanziati dal mecenatismo di Della Valle, vengano impiegati «per le indagini conoscitive sullo stato idrogeologico e strutturale» perché, come gli fece notare la direttrice Rossella Rea, «sotto il Colosseo c’è l’acqua, il fosso di san Clemente: un fiume che ,quando piove, esonda, e in pochi minuti riempie tutto e dunque potrebbe far saltare l’eventuale nuova copertura dell’Arena come un tappo». Ecco perché ora il ministro ha stabilito, come primo intervento, «il risanamento idraulico e strutturale degli ambienti ipogei dell’anfiteatro ». Ma già «durante lo svolgimento di questi lavori conoscitivi e di risanamento sarà bandito un concorso internazionale per il progetto della nuova arena», gara di architetti per una struttura di materiali comunque pesanti di cemento sarebbe irreversibile - un ripristino creativo dell’antichità e del mito di Roma che nemmeno Mussolini aveva immaginato. E quanto costerebbe una struttura leggera e durissima, resistente al peso ma removibile? Esiste una struttura di questo genere? E questo Colosseo hi tech sarebbe un ritorno al passato o al futuro?

Nel Colosseo, che quest’anno sfonderà il record di 6 milioni di visitatori, con un ricavo di circa 50 milioni di euro, gli architetti si esibiranno in un accanimento progettuale, finanziato come urgente e necessario. Perché?

Il Colosseo è già il monumento più visitato e più lucroso d’Italia. Col bel restauro di Della Valle e con la cacciata dei puzzolenti carrettini di porchetta e i finti gladiatori con la scopa in testa, di urgente e necessario ci sarebbero i bagni per liberare i visitatori dall’incresciosa pratica di mingere ad murum . E forse urgenti e necessari sarebbero pure un elegante caffè ristoro e dei

book shop più dignitosi. Di sicuro sono urgenti e necessarie coscienza, responsabilità sindacale e punizioni severissime che impongano l’apertura anche durante le feste e le agitazioni di categoria. Scrisse Ermann Broch, che nulla sapeva di mafia-capitale e dell’attuale degrado: «Tutti i periodi storici in cui i valori subiscono un processo di disgregazione sono periodi di grande fioritura del kitsch. La fase terminale dell’Impero romano ha prodotto kitsch… Sempre il kitsch è destinato a imbellettare e falsificare le cose. Il kitsch è nevrosi da artista mancato».

Alcuni mesi fa, l’archeologo Daniele Manacorda, a cui si deva l’idea originale di «ricostruire il Colosseo così com’era », si spinse a ipotizzare sul rifacimento di quell’arena «ogni possibile evento della vita moderna, magari gare di lotta greco-romana, o una recita di poesie, o un volo di aquiloni». E James Pallotta, intervistato dalla Cnn , annunziò per l’inaugurazione «una partita della Roma contro il Bayern o il Barcellona: potremmo avere 300 milioni di persone che vogliono guardare da tutto il mondo il calcio nel Colosseo. Per loro faremo una pay-per-view: 25 dollari a testa ». Insomma l’arena, prima ancora d’essere finanziata e progettata, mostrò subito questa sua natura kitsch perché ,come ha spiegato Gillo Dorfles «il kitsch entra sempre in sintonia con il proprio tempo attraverso una forte empatia simbolica e culturale».

E infatti, come al solito, nell’Italia dei guelfi e ghibellini, archeologi e architetti si divisero in scuole ideologiche contrapposte, rifacitori contro restauratori, feticisti della pietra sacra contro fanatici dell’uso e del riuso, e l’Arena di Verona (abusata) venne contrapposta al Tempio di Selinunte (smozzicato e non toccato). Davvero sembrava di essere nell’Ottocento, da un lato il romanticismo conservativo di John Raskin e dall’altro il romanticismo creativo di Viollet-le-Duc, senza mai notare che nello stesso Colosseo convivono, ai due estremi del terzo anello, un muro di mattoni che “congela”’ le arcate, e all’opposto il rifacimento piramidale all’identique (sempre in mattoni) di Valadier. La direttrice Rossella Rea, che non ha paura del riuso e neppure della conservazione, mise in guardia il ministro: «Tutto si può fare, se ne vale la pena. Ma ne vale la pena? ».

Di sicuro sparisce dal piano di necessità e urgenza, che sono i requisiti previsti dall’articolo 7 della legge impropriamente chiamata Art Bonus, il completamento della Domus aurea, il cui parziale restauro sta già andando in malora. E sparisce tutto ciò che di urgente e necessario ci sarebbe da (ri)fare non solo a Roma dove le Mure Aureliane e gli scavi della Cripta Baldi sono ormai un’emergenza assoluta. Lo sono anche le Mura di Volterra. E la bellissima Caulonia che il mare si sta portando via. E le Basiliche precristiane di Cimitile. E il santuario di Ercole Curino. E il porto di Tarquinia. E Megara Hyblea. E le mura etrusche di Roselle. Ci sarebbero pure i sotterranei di Caracalla, il disastro idrogeologico di Ostia antica, i mille sbriciolamenti, Villa Adriana… Ma vuoi mettere Caulonia o Volterra con il Colosseo dove il Gladiatore di Ridley Scott Franceschini dice: «A un mio segnale, anzi a un mio tweet , scatenate l’inferno».

La Repubblica, 2 agosto 2015

Attenti, ci dicevano, dopo i colli la traccia si perde: sarà una fatica tremenda. Ma non potevamo rassegnarci all’idea che proprio l’Italia non avesse strade romane percorribili, fatte di pietra, sangue e sudore”

Quando, dopo il guado di un fiume, un roveto o un campo di grano, la via ridiventava visibile, ben allineata con la direttrice che avevamo perso chilometri prima in un intrico di sentieri, asfalto o canneti, e una ventina di satelliti sopra di noi confermavano quel fatidico allineamento sullo schermo del Gps, allora anche la parte svanita della strada si ricomponeva sulla mappa, evidenziando tracce giudicate di primo acchito trascurabili. Ma soprattutto qualcosa si rimetteva a posto anche dentro di noi, e una magnifica esultanza si diffondeva nel gruppo in cammino.

Non stavamo solo ripercorrendo l’Appia antica. La stavamo ritrovando. La riconsegnavamo al Paese dopo decenni di incuria e depredazione. Patrimonio non è merce in vendita, ornamento di sponsor, scusa per sdoganare cemento. Patrimonio è la terra dei padri. E noi questo cercavamo, non con la testa e forse nemmeno col cuore. Volevamo farlo coi piedi, che vivaddio non sono arti - parola orrenda - ma nobilissimi organi di senso. Erano quelli il sismografo, il metal detector, la bacchetta di rabdomante. Partiva così la nostra rivolta contro l’oblio. Essa aveva trovato un segno, un simbolo unico e forte in cui incarnarsi: la prima via di Roma, la madre dimenticata di tutte le strade europee.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO. Un ombrellone a fiori, una sedia pieghevole in legno a uso e consumo di un addetto del Comune che disciplina la ressa dei bagnanti. E lì vicino un bagno chimico: l’unico a disposizione del pubblico nel raggio di diversi chilometri. Così, dall’alto, si presenta ai turisti la Tonnara di Scopello, un pezzo di storia della Sicilia a ridosso della Riserva dello Zingaro. Rifiuti ed escrementi fanno da cornice, nel parcheggio a monte come sui viali d’accesso, allo stabilimento che fu di proprietà della Compagnia di Gesù come della Famiglia Florio, di fronte ai faraglioni scelti dalla compagnia di bandiera canadese fra le quattro tappe obbligate di un immaginario giro del mondo.

E quelle immagini di incuria diventano un nuovo simbolo. Il simbolo di una battaglia che, chiunque sarà il vincitore, ha già mortificato quest’angolo di paradiso. La battaglia è quella fra i proprietari della Tonnara, una trentina di esponenti di note famiglie locali fra cui i Lanza di Scalea e i Foderà (con cui, nel secolo scorso, lavorò anche Santo Mattarella, nonno del Presidente della Repubblica), e il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Coppola. Tutto ruota attorno a un’ordinanza, firmata da quest’ultimo il 9 luglio, che rende libero l’accesso al mare. «Perché il mare è di tutti», dice con sussulto democratico il sindaco. Ma i proprietari, che fino all’anno scorso facevano pagare un ticket di 3 euro per entrare, non ci stanno. E proprio ieri hanno inoltrato un ricorso al Tar. Oltre ad aver avviato una causa per risarcimento danni. In questa contesa le maggiori associazioni ambientaliste, fra cui Legambiente, si schierano a sorpresa con i privati, riuniti nella “Comunione della Tonnara di Scopello e Guzzo”. «La priorità va data alla salvaguardia di un bene monumentale unico. Bisogna preservarlo da un assalto scriteriato di bagnanti», dice Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legambiente. Prima, quando si pagava c’erano i bagni anche vicino al mare, c’erano le sdraio monocolore e grandi “vele” sotto cui ristorarsi. Ora, la gente è ammassata sui teli, stretta alle pareti, nelle scarse zone d’ombra che quest’estate caldissima concede. Poi c’è la «sporcizia e il degrado» testimoniata dalle foto di Legambiente — bisogni fisiologici lasciati qua e là da turisti privati delle toilette — che hanno già fatto il giro del web. E attorno ai soci della “Comunione” si è consolidato un ampio fronte di intellettuali che hanno scritto a Corrado Augias: da Sheena Wagstaff e Leonard A.Lauder, responsabili della sezione di arte moderna e contemporanea del Metropolitan di New York a Giuseppe Cassini, già ambasciatore italiano in Libano. «Io non difendo i privati ma chiunque dimostri di saper conservare un luogo di pregio», dice Augias.

Il Comune, in realtà, sta cercando di disciplinare la fruizione del sito, consentendo duecento ingressi ogni due ore. Ma chi controlla? Quando, nell’assolata mattinata di Scopello, con il termometro a 38 gradi, un gruppo di bagnanti risale dalla baia, gli altri in fila per accedere applaudono stremati dall’attesa. «È giusto rispettare le regole e dare ad altri la possibilità di visitare un posto meraviglioso», dice Bruno Mongale, un turista romano in uscita. Che aggiunge: «Non so se tutti stanno venendo via allo scadere delle due ore. Che vuole, siamo italiani...». In ogni caso, 200 accessi ogni due ore, in un arco di 10 ore, fanno 1.000 accessi al giorno. Cifra che supererebbe, in proiezione, i 70mila ingressi dell’anno scorso, sotto la gestione privata. La Tonnara potrà reggere simile flusso?

Sarà un tribunale amministrativo a stabilire se la baia della Tonnara sia zona demaniale, e dunque a disposizione di tutti, o invece privata perché annessa a uno stabilimento di produzione. Intanto, come tante storie siciliane, non mancano sospetti e veleni. Il sindaco Coppola sbotta: «Immondizia? Fino alle 19 vigila il Comune. Poi non lo so. Non escludo che qualcuno, di notte, metta la spazzatura nei viali per creare il caso». È una battaglia anche politica: a festeggiare «la liberazione del mare », nei giorni scorsi, sono spuntati esponenti di Sel e 5stelle.

postilla

L'unica alternativa seria, se non fossimo in Italia, sarebbe quello della costituzione di una riserva accuratamente governata da una struttura pubblica altamente qualificata, attrezzata e motivata. Come sono ancor oggi alcune eroiche sovrintendenze ai beni culturali. Ma è noto che in Italia di di oggi questo è solo il sogno. Meglio allora che la conservazione vinca sulla demagogia. Qui l'appello che abbiamo pubblicato in eddyburg.

Una lettera al ministro della Cultura Franceschini: «Gesto diresponsabilità sul Giardino dei Giusti».Corriere dellaSera, 24 luglio 2015. In calce il testo integrale della lettera e il link all'appello su eddyburg

Non si uccide così l'art. 9 della CostituzioneIl disegno di legge Madia sulla riorganizzazione dell'amministrazione statale prevede la confluenza delle Soprintendenze nelle Prefetture (ddl 1577/2015, art. 8 comma 1e). Si tratta del più grave attacco al sistema della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale mai perpetrato da un Governo della Repubblica italiana.

Anzi, l’attacco finale e definitivo.

Chiediamo al Presidente della Repubblica di vigilare su questa e ogni altra violazione dell'art. 9 della Costituzione; ai Presidenti del Senato e della Camera di garantire un'adeguata discussione parlamentare; al ministro Dario Franceschini, attuale titolare del Mibact, di opporsi con ogni mezzo a tale disegno politico.

O questo governo sarà per sempre ricordato come il becchino di una delle più gloriose strutture di civiltà e democrazia della cultura europea.

Roma-Bologna, 23 luglio 2015

Alberto Asor Rosa

Paolo Baldeschi

Alessandro Bedini

Paolo Berdini

Irene Berlingò

Anna Maria Bianchi

Giovanna Borgese

Licia Borrelli Vlad

Massimo Bray

Francesco Caglioti

Mario Canti

Giuliana Cavalieri Manasse

Pier Luigi Cervellati

Giovannella Cresci

Nino Criscenti

Angelina De Laurenzi

Anna Donati

Dario Fo

Andrea Emiliani

Vittorio Emiliani

Fernando Ferrigno

Maria Teresa Filieri

Domenico Finiguerra

Fabio Isman

Donata Levi

Costanza Gialanella

Daniela Giampaola

Piero Gianfrotta

Carlo Ginzburg

Maria Pia Guermandi

Giovanni Losavio

Paolo Maddalena

Concetta Masseria

Maria Grazia Messina

Tomaso Montanari

Alessandro Nova

Rita Paris

Desideria Pasolini dall'Onda

Carlo Pavolini

Giovanni Pieraccini

Maria Luisa Polichetti

Luciana Prati

Adriano Prosperi

Valeria Sampaolo

Edoardo Salzano

Salvatore Settis

Sergio Staino

Corrado Stajano

Simonetta Stopponi

Roby Stuani

Mario Torelli

Bruno Toscano

Carlo Troilo

Sauro Turroni

Monique Veaute

Paola Ventura

Serena Vitri

Fausto Zevi

Sottoscrivono inoltre il Comitato per la Bellezza, l'Associazione Altreconomia e Laboratorio Carteinregola Roma

La Repubblica, 20 luglio 2015 (m.p.r.)

Il disegno di legge Madia sulla riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato contiene un pericolo per la tutela del «paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione » (art. 9 Cost.) anche più grave del già grave silenzio-assenso. La legge decide (all’articolo 7) la trasformazione delle prefetture in «uffici territoriali dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini» sotto la direzione del prefetto.

La Repubblica, 19 luglio 2015

Che cosa ne direste se all’interno di Villa Borghese, a Roma; del Parco Sempione, a Milano; o di qualsiasi altra villa o parco di una qualsiasi altra città, fosse autorizzata l’apertura della caccia oppure la costruzione di un traforo o di un tunnel ferroviario? Non è poi un’ipotesi tanto peregrina. E anzi, secondo gli ambientalisti, riguarda proprio il Parco nazionale dello Stelvio e potrebbe coinvolgere anche gli altri quattro Parchi “storici”: quello del Gran Paradiso, quello del Circeo, fino a quelli della Sila e dell’Aspromonte.

Con una lettera urgente inviata in queste ore al ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi e il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri lanciano l’allarme sullo Stelvio, richiamando il governo a rispettare la Costituzione e la legislazione vigente in materia. La denuncia parte dalla lettura dell’Intesa siglata tra lo Stato, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano. A studiare bene quel testo, e comparandolo con la legge quadro sulle aree protette (6 dicembre 1991 - n. 394), i dirigenti del Wwf e della Federparchi si sono accorti ora che – in forza di un accordo tra forze politiche nazionali e locali – si prevede di fatto la “de-nazionalizzazione” del Parco dello Stelvio: cioè un “trasferimento tout court delle competenze statali prima alle Province autonome di Trento e Bolzano e poi alla Regione Lombardia”.

Si tratterebbe, insomma, della dismissione progressiva e automatica di quello che è dal 1935 il Parco nazionale dello Stelvio, arrivato proprio quest’anno a compiere 80 anni, uno dei più antichi d’Europa e dei più estesi di tutto l’arco alpino. Un un patrimonio collettivo, destinato finora a tutelare le specie animali e vegetali, a proteggere gli habitat, a difendere la biodiversità. Qui, su una superficie di oltre 130mila ettari, sopravvivono il camoscio, lo stambecco, l’aquila, l’orso bruno, il gipeto, il gallo cedrone, la pernice bianca.

È vero che spesso gli ambientalisti peccano di allarmismo, pagandone a volte le conseguenze in termini di credibilità e di efficacia. Ma in questo caso il Wwf e Federparchi documentano la loro denuncia con una serie di elementi tratti dal confronto testuale fra l’Intesa, il Regolamento dello Stelvio e la legge quadro sulle aree protette. E su questa base, appunto, contestano lo smembramento del Parco e la sua spartizione, quasi fosse un’Asl o un’azienda municipalizzata, fra tre enti distinti: la Regione Lombardia e le due Province autonome che dovrebbero essere coordinate da un fantomatico Comitato, secondo il principio “ciascuno padrone a casa propria” che rischia di risultare quantomai nefasto.

Scrivono al primo punto della loro lettera Donatella Bianchi e Giampiero Sammuri al ministro dell’Ambiente: “Non esiste di fatto una gestione autonoma, affidata a un ente, a un centro di imputazione giuridica soggettiva con personalità di diritto pubblico, né tantomeno una governance unitaria esercitata dal Comitato di coordinamento”. Secondo punto: “Nel Comitato di coordinamento c’è l’assoluta prevalenza degli interessi locali e regionali su quelli nazionali”. E infine: “Non c’è alcuna dipendenza funzionale dal ministero dell’Ambiente che non ha alcun potere di vigilanza sul Comitato”.

Non è, dunque, una questione puramente burocratica o di lana caprina. Tanto più che, secondo il Wwf e Federparchi, “l’accordo politico sullo Stelvio costituisce un gravissimo precedente per altri parchi nazionali storici, come quello del Gran Paradiso, il cui territorio insiste in larga parte in una Regione a statuto speciale”. Da qui, una conclusione che equivale a un ultimatum: “Riteniamo che il ministero dell’Ambiente si trovi di fronte a una scelta inequivocabile: o si torna all’assetto normativo precedente o in alcun modo, purtroppo, il Parco dello Stelvio potrà essere classificato come Parco nazionale”. Di conseguenza, cesserebbero i finanziamenti attuali (circa 4,5 milioni all’anno di trasferimenti dallo Stato). A quel punto, per fare cassa, si potrà anche riaprire la caccia che è vietata nei Parchi nazionali, come ipotizza già l’assessore regionale alto-atesino Richard Theiner. Oppure, realizzare un tunnel o un traforo per collegare l’Alto Adige e la Lombardia e far passare magari il “trenino dello Stelvio”, di cui parla la Comunità montana Alta Valtellina. Poi, via via, toccherà eventualmente agli altri 19 Parchi distribuiti sul territorio a salvaguardia della natura e dell’ambiente.

L’offensiva era già iniziata nel 2012. Ma tre anni fa - per nostra fortuna – l’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non firmò il decreto che avrebbe sancito la spartizione dello Stelvio. C’è da augurarsi perciò che, anche questa volta, la storia si ripeta.

COMUNICATO

Con 51 voti a favore e nessun voto contrario, lAssemblea Regionale Siciliana ha approvato ieri, martedì 7 luglio 2015, il nefasto disegno di legge sui centri storici. Il voto conferma la validità del lavoro portato avanti prima in commissione poi in Aula, commenta Anthony Barbagallo, deputato del Pd. E stato un lavoro di squadra che ha coinvolto ordini professionali, università e rappresentanti degli enti locali. Quella che abbiamo appena approvato conclude Barbagallo è una legge che restituisce vita ai centri storici aprendo la strada ad una fruizione intelligente e agevole, basti pensare alla prevista possibilità di prevedere allinterno del centro storici interventi di edilizia economica e popolare per le giovani coppie.

Cosa possiamo dire noi di Italia Nostra, dopo quello che abbiamo già detto, affermato nei giorni e nei mesi scorsi? La Regione Siciliana ha approvato un disegno di legge che favorisce la distruzione dei centri storici dell'Isola. Di questo ddl Pier Luigi Cervellati ha scritto: «Questa legge annienta le città storiche della Sicilia e ci farà apparire tutti come seguaci dellIsis». Insomma: come il crollo di Agrigento e il sacco di Palermo furono il nefasto esperimento di una politica urbanistica e territoriale che intaccò quasi subito le altre Regioni, così questa legge anticostituzionale, fuorilegge rispetto al decreto legislativo 42/2004 può pericolosamente diventare riferimento politico-amministrativo per altre regioni e città metropolitane del nostro Paese.

Di certo noi di Italia Nostra continueremo la nostra battaglia a difesa dei valori del territorio, del paesaggio, dei patrimonio storico-artistico. A difesa dei centri storici. Nell'interesse dei cittadini e dell'Isola più bella e importante del Mediterraneo.

Leandro Janni è Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia