To Virna, il Corsera greco, al Financial Times, la stampa cambia tono. E le nuove generazioni ora pensano di avere il diritto di vincere». Il manifesto, 25 gennaio 2015

«Ieri sera, subito dopo la conferenza stampa, sono andato a Creta per il comizio finale a Heraclion. È stato incredibile. Se quello che ho visto in piazza nella più grande isola greca, storica per la sua epopea resistenziale, si traduce davvero in voti, allora vuol dire che abbiamo fatto davvero il pieno. Credo che la principale differenza fra queste elezioni e quelle del 2012 sia proprio lo spostamento che si è verificato nella provincia. Nella grande regione di Atene siamo sempre stati forti, ma fuori fino ad oggi non avevamo altrettanta adesione».

Così mi dice Alexis Tsipras, mentre stiamo chiacchierando in una pausa pranzo, nel giorno della vigilia, quando la campagna elettorale è chiusa e il leader di Syriza si concede un momento di normalità. Sfogliamo assieme i giornali greci e sorridiamo: il quotidiano conservatore più autorevole, il Corriere della Sera locale, To Vima, porta in prima pagina una piccola foto di Samaras (che venerdì ha concluso piuttosto melanconicamente la sua campagna elettorale) collocata in alto, quasi solo una striscia. A tutta pagina, invece, c’è l’immagine di Tsipras, sormontata da un titolo che dice: «I piani per i prossimi giorni». Ecco: Tsipras viene già intervistato come capo di governo. Ai suoi programmi To Vima dedica una intervista di ben quattro pagine, dove si dice nel sommario: «Alexis parla del governo, del presidente della Repubblica, della Troika, della Merkel, delle banche». «Un vento di cambiamento e speranza». E, ancora: «Vogliamo costruire un’altra relazione con la Germania». Ancora ieri To Vima aveva ospitato una dichiarazione di Samaras in cui il capo del governo annunciava che se Syriza avesse vinto le elezioni la Grecia sarebbe diventata come la Corea del nord.

A guardare la stampa la vittoria sembra già consacrata. Deferenti i fino a ieri più offensivi giornalisti di Atene ora lo attorniano e, anzi, si stringono a lui sorridenti per una foto ricordo. Nella lunghissima intervista di To Vima c’è perfino spazio per un ammiccamento amichevole: «Nel 2030, quando i tuoi due bambini saranno al liceo – chiede il giornalista – e tu sarai ancora parecchio più giovane di quanto siano oggi Samaras e Venizelos (segretario del Pasok), quale Grecia avranno ereditato? Saranno soddisfatti o pronti a occupare le scuole come hai fatto tu negli anni ’90?». «Spero che la generazione dei miei figli, che oggi hanno 3 e 5 anni, sia pronta a fare altrettanto – risponde Tsipras – perché la vita è in movimento e devono esser pronti a cambiare nuovamente tutto».

Non è solo la stampa greca. Anche il Financial Times ad Alexis dedicava ieri una paginona, la sua foto con le braccia alzate in segno di vittoria sovrastate dal titolo: «Radicale o realista?». Si tratta di una ricostruzione dettagliata della vita di Alexis, da quando, sedicenne alunno del liceo Ampelokipoi, conquistò la leadership nella battaglia che, nel 1991, oppose gli studenti greci – 90 per cento delle scuole occupate – al governo di centro destra.

Ne discutevo in questi giorni con vecchi amici e compagni greci: per via della tremenda esperienza delle generazioni precedenti – occupazione fascista e nazista, guerra civile, dittatura, decenni di prigione – anche i migliori uomini della vecchia sinistra (non parlo della pazzia settaria del Kke) avevano interiorizzato il timore del peggio, e per questo mai puntato a vincere, nel timore di una reazione della destra estrema.

La nuova generazione, che è nata dopo la caduta dei colonnelli, è invece finalmente sicura di sé. Punta a vincere, pensa di averne il diritto. Ma non nel senso di Renzi, al contrario riproponendo come logica una propria definita identità. «Sono favorevole ai compromessi perché ho obiettivi realistici – dice Alexis. Ma al tempo stesso - aggiunge - sono molto deciso se so che è necessaria una battaglia». In questi ultimi due anni ne ha dato la prova.

Gli italiani della brigata Kalimera, intanto, sono in giro a visitare i quartieri dove si è radicata la forza di Syriza mettendosi al servizio dei bisogni della gente devastata dalla crisi. Ne ho incontrato un gruppo nel quartiere di Nea Smirne, in visita a uno dei tanti centri di assistenza medica e farmacistica per chi è rimasto privo di assistenza sanitaria pubblica (almeno 3 milioni). Qui lavorano, da volontari, 30 medici e infermieri, più altrettanti cittadini che sbrigano le pratiche organizzative. Una appassionante e dettagliata descrizione di un’esperienza che prosegue da ormai più di due anni.

La Repubblica, 25 gennaio 2015

A CHI qualche mese fa domandava se dopo la condanna per frode fiscale emessa dalla Cassazione con sentenza definitiva Silvio Berlusconi era da considerarsi ormai fuori dal gioco politico, le risposte di quanti si occupano di queste cose come osservatori imparziali erano quasi tutte affermative: sì, ormai è fuori, è politicamente finito e non solo per la condanna ma perché delle promesse fatte e degli impegni presi con gli elettori fin dal 2001, non c’è alcuna traccia. Ha puntato sulle debolezze e la faciloneria degli italiani e non sulle loro virtù; li ha diseducati col suo esempio. Personalmente davo anche io questa risposta.

Sono passati quattordici anni da allora. La parte della risposta che riguarda la diseducazione politica e morale data da Berlusconi resta ferma, ma lui non è affatto finito. Anzi. L’accordo con Renzi da lui gestito con grande abilità, l’ha rimesso in piedi, gli ha ridato un compito importante, è allo stesso tempo all’opposizione e nella maggioranza. Ancora non è al governo, ma tra poco ci sarà.

Il partito della nazione è ormai sbocciato e lui ne fa parte integrante. Renzi — Berlusconi l’ha detto e lo ripete — è il suo figlio buono, ben riuscito. Lui è il papà, scavezzacollo come tanti padri ma pur sempre il padre che vede il figlio diventato il primo della classe, che da lui ha preso il talento di incantare la gente. E dici poco.

È pur vero che nel frattempo Forza Italia è diventata una sigla e il partito non c’è più, ma a guardar bene quel partito non c’è mai stato, nacque come la proiezione politica della sua società pubblicitaria

Ha tenuto un solo congresso, tutto è stato sempre deciso dal “boss” e dal suo “cerchio magico”, variabile secondo gli umori del Capo. Adesso è fatto da un paio di signore bellocce, molto legate a sua figlia Marina, ma è sempre lui che decide applicando la sua tecnica: prometti mille e — ben che vada — realizzi dieci e ogni giorno cambi posizione, poiché sei un bersaglio ti sposti per non esser colpito.

Adesso lui vuole tre cose: che questa legislatura duri fino al 2018 perché le elezioni oggi lo farebbero sbattere contro un muro; che la sua alleanza con Renzi sia il perno intorno al quale gira tutto il resto; che lui sia riconosciuto come il Padre della Patria e possa quindi ricevere quella clemenza che gli ridia piena agibilità politica e partecipazione personale, elezioni comprese se a lui piacerà di farle. E Renzi che ne dice?

Naturalmente anche il Pd, che però è un vero partito, ora è spaccato in due e forse in tre parti. L’elezione del presidente della Repubblica sarà da questo punto di vista decisiva. Mancano cinque giorni a quell’appuntamento. Renzi deciderà con il partito o con Berlusconi? Ancora non si sa; secondo lui è la direzione che deve decidere o addirittura l’assemblea (una sorta di comitato centrale molto numeroso). Ma sono organi dominati dal leader. I gruppi parlamentari? Anche lì la maggioranza è renziana. Quindi Renzi è in quelle sedi che proporrà il nome da votare. E ancora una volta vincerà.

Tuttavia c’è un ostacolo: la minoranza si considera come un coniuge che convive con l’altro da “separato in casa”. Quello che si decide nelle sedi istituzionali del partito non può sostituirsi alla convivenza dei due separati. Debbono decidere in due, non in trecento. E poi, nel “plenum” parlamentare vige il voto segreto e ancora poi i renziani furono tra i centouno che silurarono Prodi. Perciò la partita del nome è tutta da giocare e se per caso, fin dalla prima votazione, ci fosse un pacchetto di cento voti per Prodi, sarebbe difficile che il partito rifiutasse quel nome e comunque molti che oggi sono con Renzi potrebbero cambiar posizione. Non avverrà, dipende anche da Grillo, ma insomma non si può escludere.

Solo Draghi ha precisato: riforme economiche che riguardano soprattutto la produttività. La sola che può far ripartire la crescita, gli investimenti, i consumi e l’occupazione.

La manovra monetaria è un grande aiuto per Renzi e Draghi, con prudenza, scommette sul coraggio del presidente del Consiglio. Ma non è una riforma semplice da attuare perché deve stare attento a non gravare sui salari dei lavoratori perché in quel caso si troverebbe a fare i conti con i sindacati. Tutti i sindacati, Cisl compresa. Personalmente credo che si cimenterà mettendo insieme rapidità (il turbo) e coraggio. Non gli mancano né l’uno né l’altro. C’è comunque uno stretto intreccio tra il nome scelto per il capo dello Stato e la riforma del lavoro (che non è il “Jobs Act”). Deve aver l’accordo dei sindacati e dei “separati in casa”. Ma molto dipende dalla scelta del primo inquilino del Quirinale. Non può essere un tecnico né un pupazzetto (o una pupazzetta) di Renzi. Deve essere un uomo politico di provata esperienza e autorevolezza, che interpreti con necessario vigore i poteri-doveri che le sue prerogative gli garantiscono e che abbia un prestigio all’estero e anche nel partito socialista europeo.

Non sono molti i nomi che corrispondono a questo identikit. I nomi è sempre rischioso farli ma forse un osservatore che si sforzi di essere oggettivo può indicarne qualcuno. Io ne vedo tre: Prodi, Veltroni, Amato. Altri nomi egregi tra i tanti dei quali in questi giorni si è parlato, certamente ci sono, ma sono poco conosciuti sia nel partito sia all’estero e quindi sembrano meno adatti e scatenerebbero i fuochi dei franchi tiratori. Nessuno ama vederli all’opera ma tutto dipende dalle scelte di Renzi. Se sceglie bene, i franchi tiratori non ci saranno e sarà merito suo. Se sceglie male sarà sua la colpa. *** Concludo con qualche cenno sull’Europa.

La manovra monetaria di Draghi, con il 20 per cento di condivisione dell’intervento sui mercati della Bce, pone il tema dei bond europei e del bilancio comune dell’Unione. Faccio osservare un aspetto che non viene mai ricordato e che invece dovrebbe avere un notevole peso: un articolo del trattato di Lisbona stabilisce esplicitamente che l’Unione europea deve avere una sua realizzazione politica, ottenuta con le necessarie cessioni di sovranità dei governi nazionali.

Perché quell’articolo non viene mai tenuto presente? Esso implicherebbe un bilancio comune, un fisco comune, una politica estera comune, una presenza permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu e un debito sovrano comune, un Parlamento votato in comune dagli elettori europei.

Spetta soprattutto alla Germania assumere l’iniziativa di questo sogno e il rispetto del trattato di Lisbona ma spetta ai governi di tutti i membri dell’Ue di obbligare la Germania a prendere l’iniziata o a prenderla senza di lei.

Il vero guaio è che i capi dei governi non amano affatto cedere una parte rilevante della loro sovranità. Questo fa paventare il peggio per un futuro molto e molto prossimo: in una società globale sono i continenti a confrontarsi e non gli staterelli, ciascuno padrone in casa propria ma irrilevante fuori essa. I coraggiosi, caro Renzi, debbono mostrare su questo tema il loro coraggio ma finora nulla si è visto e semmai si è visto il contrario. Alla fine voi personalmente conterete di più ma i Paesi che governate non conteranno niente, Germania compresa. È questo che volete? La via europea è estremamente importante e bisogna percorrerla. Noi non siamo gufi, ma contro i mercanti che rivendicano i loro interessi perfino Gesù prese il bastone.

Il manifesto, 24 gennaio 2015 (m.p.r.)

Il governo fa retromarcia sulla vendita delle case popolari. Il provvedimento disposto dall’articolo tre del piano Lupi sulla casa è stato cambiato a seguito di un’intesa raggiunta dalla Conferenza unificata Stato e Regioni. La notizia è stata comunicata dal sindacato dell’Unione Inquilini che si dice soddisfatto: «È una vittoria della mobilitazione di inquilini e assegnatari».Il piano Lupi prevedeva infatti la vendita all’asta dell’intero patrimonio della case popolari a prezzi di mercato con la sola possibilità per l’assegnatario di esercitare la prelazione sul prezzo di aggiudicazione dell’asta. La mobilitazione ha costretto il governo a modificare la procedura di vendita e il prezzo.

Ora agli assegnatari dev’essere comunicato preventivamente il prezzo fisso al valore catastale fino al 20%. Se non ha la capacità economica di acquistare l’appartamento, entro il limite della decadenza dev’essere indicato un alloggio alternativo, nel comune di residenza. Gli anziani, i malati terminali e i portatori di handicap hanno il diritto di restare nell’appartamento nel caso in cui non siano in grado di acquistarlo. Nel nuovo decreto non si parla più di vendita in blocco degli stabili interi.

«Per noi resta una critica di fondo all’operato del governo – sostiene Walter De Cesaris, segretario dell’Unione Inquilini – In Italia non c’è bisogno di disfarsi del patrimonio pubblico ma di incrementarlo. Per risolvere la sofferenza abitativa strutturale, occorre aumentare l’offerta di abitazioni sociali e non dismettere quelle che ancora ci sono».

Il manifesto, 24 gennaio 2015

L’ha detto in piazza e l’ha ribadito ieri alla stampa di tutto il mondo: «Da lunedì il Memorandum sarà carta straccia». E ancora: «Non riconosceremo la troika».

Applausi invece per Mario Draghi, un baluardo contro le politiche di austerity della Germania: «Ha accolto le richieste che facevamo da tempo». Nell’ultimo giorno di campagna elettorale, Alexis Tsipras riafferma in conferenza stampa, con toni pacati e la stessa sostanza del comizio del giorno precedente ad Atene, quali saranno le linee guida del suo governo. Rimanda il problema delle alleanze a dopo il voto («ci penseremo da lunedì») e torna a chiedere un mandato pieno agli elettori, che gli consentirebbe di «avere più forza» per rinegoziare il debito con le istituzioni europee.

Quella di ieri è stata soprattutto la giornata del dopo-Bce. Ne aveva parlato molto poco a caldo in piazza Omonia, l’altra sera.

Invece ora risponde alle domande dei giornalisti schierandosi con decisione dalla parte di Mario Draghi: «Ha messo fine al catastrofismo di Samaras, che avrebbe voluto la Grecia fuori dal programma di acquisto di titoli e cercava un appoggio che non ha avuto. Invece ha deciso quello che noi chiedevamo da tempo e che Samaras ci diceva essere fuori dalle regole della Bce. Ci ha dato tempo fino al luglio 2016 per attuare il nostro programma e dimostrare che la Grecia può tornare a crescere».

Tsipras è consapevole che per realizzare quello che promette sono necessari i numeri giusti, anche se «dopo il voto, comunque vada, chiederemo il consenso a tutti i partiti sul nostro piano di riforme», e ammette che sarà necessario scontrarsi, «sia in Europa che in Grecia». Ma si dice più preoccupato da quello che potrebbe accadere nel suo Paese piuttosto che a Bruxelles, dove «si scontrano due linee, quella di Merkel e Schauble da una parte e quella di Mario Draghi dall’altra». «L’Europa cambia, lentamente ma cambia», per Tsipras. «L’importante è arrivare forti a questi negoziati, perché il piano B della troika è che Syriza non ottenga la maggioranza assoluta e sia obbligata a governare con i propagandisti che difendono le sue posizioni», ha spiegato.

La partita più difficile Tsipras la gioca invece in Grecia, consapevole che se non manterrà le promesse della vigilia il consenso rischierà di evaporare, facendo un danno gigantesco all’intera sinistra: cosa accadrà quando, come annunciato, tirerà fuori le liste degli evasori e tasserà i grandi patrimoni, «le ville con due, tre, quattro piscine nelle mani di società offshore», quando sarà colpita la grande proprietà, quando si metterà mano a una riforma della polizia, che «dovrà difendere la sicurezza dei cittadini nei quartieri e non reprimere le manifestazioni pacifiche»? Come reagiranno i poteri forti locali all’annuncio che «il triangolo del peccato», quei legami opachi tra politica, grande imprenditoria e media sarà messo in discussione?

Un primo assaggio di quanto possa essere complicato mettere mano a ciò che non funziona in Grecia è arrivato proprio in questi giorni: banchetti e gazebo del partito sono stati presi di mira a più riprese da ultras dell’Aek Atene. Tutto è legato al fatto che Syriza si oppone a una speculazione edilizia legata alla costruzione del nuovo stadio a Nea Philadelphia, un comune della Grande Atene governato dalla coalizione della sinistra radicale. In più occasioni gli attivisti di Syriza si sono trovati accerchiati da bande di giovani con le sciarpe giallonere dell’Aek, ma il partito ha deciso di non alimentare tensioni in campagna elettorale e non ha denunciato pubblicamente i fatti.

«Ci scontreremo con l’establishment, con la corruzione, con chi ha preso decisioni che hanno portato a questa situazione, con le regole dei mezzi di comunicazione», afferma con sicurezza Tsipras. Ma ammette che non sarà facile. «Ho l’impressione che cercheranno di indebolire Syriza. Creeranno delle situazioni molto difficili», sostiene Tsipras, per il quale «solo la forza potrà garantirci», quella che sarà determinata dal successo elettorale. In ogni modo, «la sinistra non ha mai avuto un’occasione storica come questa. Ed è anche l’ultima occasione per il Paese. Se falliremo, tutti saremo giudicati dalla storia», dice rivolto a quelle forze che a sinistra rifiutano qualsiasi alleanza, in particolare ai comunisti del Kke (e pure all’altro partito dell’ultrasinistra Antarsya), ai quali lancia un amo: «Anche se dovessimo avere la maggioranza assoluta, cercheremo alleanze e collaborazioni con chi si è opposto ai Memorandum e alla troika».

Ma, se pur l’aspirante premier ha ribadito che i primi passi saranno il sostegno alle classi disagiate, che più hanno sofferto la crisi, e le misure a favore della classe media impoverita (dalla riforma fiscale al tetto dei 12 mila euro al di sotto del quale non si pagheranno tasse, una misura richiesta in particolare da contadini e liberi professionisti, fino all’abolizione della tassa sulla prima casa), le novità di ieri riguardano essenzialmente il rapporto con l’Europa. «Onoreremo tutti i trattati perché siamo membri dell’Ue, ma non rispetteremo gli impegni presi dai governi precedenti. Con i Memorandum non sono stati rispettati i patti fondamentali, non è possibile che la Grecia sia governata da piccoli funzionari di Bruxelles. Vogliamo negoziare con pari diritti. E’ una questione di dignità», dice Tsipras, che non si spiega perché la Commissione europea abbia lasciato tanto potere a un’istituzione come la troika, non prevista da nessun trattato e che non può controllare.

Syriza si dice pronta ad aprire anche un altro fronte di scontro in Europa: quello sui debiti di guerra. «La Germania deve pagare per l’occupazione nazista, è un impegno che abbiamo nei confronti della generazione che ha fatto la Resistenza. Rivendicheremo questo credito verso tutti i Paesi europei. Su questo non possiamo fare compromessi, si tratta di un debito storico. Vogliamo che non sia una richiesta greca, ma che si faccia all’interno degli organi europei». Non sarà facile neppure questo, con Berlino sul banco degli imputati. E’ un braccio di ferro annunciato, quello tra Merkel e Tsipras. Che avverte i tedeschi: «In Francia Marine Le Pen rischia di vincere le elezioni, qui Alba Dorata avrà un risultato importante. C’è il rischio di un ritorno del fascismo in tutta Europa. Devono capire che non possono continuare così»

Corriere della Sera, 23 gennaio 2014 (m.p.r.)

Milano. Sarà la Corte costituzionale a stabilire se sia legittima la scelta del Politecnico di Milano, che ha deciso di passare all’inglese come lingua esclusiva per i corsi e gli esami delle lauree magistrali e dei dottorati. Il passaggio (nelle intenzioni dell’Università) a un’istruzione internazionale e all’avanguardia è stato bocciato da una sentenza del Tar del 2013. Nei mesi successivi, con un contro-ricorso del Politecnico e del ministero dell’Istruzione, la questione è arrivata al Consiglio di Stato. Che ora, con un’ordinanza pubblicata ieri, sospende il giudizio e trasferisce tutto alla Consulta. Affermando però alcuni punti: il Politecnico ha fatto una scelta del tutto legittima con la legge di riforma dell’università del 2010, ma allo stesso tempo quella legge presenta profili potenzialmente contrari alla Costituzione, che devono essere quindi approfonditi.

Con la decisione pubblicata ieri, il Consiglio di Stato ribalta in parte le conclusioni del Tar lombardo. E afferma: se si considera la legge del 2010, la decisione del Politecnico, «che appartiene alla libera scelta dell’autonomia universitaria», è stata pienamente legittima. Il dubbio però non scompare, e anzi si sposta alla radice: il quadro legislativo entro il quale si è correttamente mosso il Politecnico rispetta la Costituzione? Cambiando il piano di giudizio, il Consiglio di Stato manifesta notevoli perplessità. E lo fa su tre punti. Pur con complicate forme linguistiche, i giudici sostengono che «l’attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi in lingua straniera, non appare manifestamente congruente, innanzitutto, con l’articolo 3 della Costituzione».

Sbilanciamoci.info, 21 gennaio 2015

L'introduzione dell’immunità per gli evasori fino al 3% dell’imponibile, misura che abbatterebbe la pena a Berlusconi, è passata senza troppi scandali, mentre forte è stato il clamore contro i vigili accordatisi per allungare illecitamente le festività di capodanno. Siamo il paese dei due pesi e due misure. E con un’idea bizzarra dell’etica pubblica e privata

Chi ha introdotto nell’ennesima legge dello stato l’immunità per gli evasori fino al 3 per cento dell’imponibile, misura assai discutibile che abbatterebbe la pena assegnata a Berlusconi? Nessuno, chissà come si è infilata nel testo di un distratto Padoan e nella lettura di un distratto Renzi; quanto agli uffici tecnici che lo hanno passato, devono aver pensato che era una misura da attendersi nella filosofia delle larghe intese.

Più accorti sono stati i giornalisti che hanno scritto peste e corna contro i dipendenti pubblici (e i medici) che si sono accordati per allungare illecitamente le festività di capodanno. I giornalisti si sono indignati ma moderatamente, volete mettere lo scandalo di quella massa di sfruttatori dello Stato di fronte a qualche centinaio di ricchi che hanno evaso in varie forme per decine di migliaia di euro le imposte, o si sono avvantaggiati in vario modo, incluse corruzione e concussione, sulla pubblica finanza?

Colpisce in questo sfoggio di moralità la duplice misura usata verso i poco abbienti e verso l’ex presidente del consiglio e profittatore numero uno d’Italia, Berlusconi Silvio. È l’abitudine nazionale di risparmiare i ricchi e i potenti e usare la frusta con chi non lo è. Siamo un paese con un’idea bizzarra dell’etica pubblica e privata.

Alla quale ha dato un vasto contributo Giorgio Napolitano che ho sotto gli occhi dal 1945 come dirigente del mio stesso partito, il Pci. Lo sapevo antifascista a Napoli e autore di scritti interessanti sulla questione meridionale. Non l’ho apprezzato nella sua sorda (ma non tanto) opposizione all’ultimo Berlinguer e neanche come Presidente della Camera, quando avrebbe avuto occasione di far qualcosa contro la crisi della politica, se l’avesse vista venire dall’osservatorio privilegiato che aveva.

Ugualmente non ho apprezzato che nulla abbia fatto per risanare qualche ferita inferta dal suo partito a innocenti del suo partito nell’emergenza, ma nel merito la pensavamo in modo opposto. Quel che mi ha sorpreso è che, appena il Cavaliere è stato condannato a una pena assai mite ma almeno a stare fuori dalla porta del potere pubblico, si sia affrettato a proporre la formula delle “larghe intese” che significava allargare la maggioranza di fatto a Forza Italia, ogni qualvolta il dissenso da sinistra del Pd potesse minacciare la linea Renzi. Non solo, ma tale operazione è nata negli incontri clandestini presso la sede del Pd in via del Nazareno, dei quali non conosciamo né il numero dei partecipanti, né gli accordi intervenuti. Sappiamo solo ormai che essi hanno regolarmente preceduto le riunioni del Pd, del quale Renzi sarebbe il segretario. Non vedo quale insegnamento sia venuto da questa prassi alla coscienza scombussolata del paese, e perché ne sia derivata al nostro Presidente della Repubblica la fama di “grande italiano”.

Si può chiedersi se anche la norma del condono sia un frutto di questo guasto. Vedremo se Renzi la corregge. Intanto il governo ha dichiarato che non se ne era accorto: “Peso el tacon del buso”, come si dice dalle mie parti. Il governo intero lo ha avuto sotto gli occhi per un’intera seduta, ma non ha protestato. È vero che era stato convocato dal frettoloso premier la vigilia di Natale, ma non è da grandi figure l’avere condotto il paese in questo modo e tantomeno favorire gli evasori fiscali, soprattutto uno di essi condannato per aver fatto diverse porcherie in materia fiscale, corruzione e concussione. Già la giustizia è stata particolarmente indulgente sul resto delle sue imputazioni; per non parlare di un parlamento che ha considerato normale le sue menzogne telefoniche alla Questura di Roma per tirar fuori di guardina la denominata Ruby rubacuori.

Sono enormità imperdonabili. Non ho mai apprezzato le galere, quindi pace al vecchio e ormai ridicolo profittatore, ma se si vuole essere decenti bisogna tenerlo fuori dalla politica.

Penso di rientrare nella categoria dei gufi e rosiconi, anche se ignoro quali animali siano questi ultimi nell’italiano approssimativo del nostro presidente del Consiglio; ma preferisco essere un rispettabile uccello notturno, o anche forse un meno rispettabile topo, che un suddito silenzioso e ipocrita.

La Repubblica, 23 gennaio 2014 (m.p.r.)

Il manifesto, 23 gennaio 2014

I maldestri governanti inglesi, che non sempre riescono a garantire il valore costituzionale della governabilità, cioè ad ultimare gli scrutini con un vincitore sicuro riconoscibile la sera stessa dello spoglio, faranno subito la fila al Nazareno per comprare la ricetta miracolosa e archiviare il loro secolare, e piuttosto stupido al cospetto della singolare trovata toscana, formato maggioritario uninominale, che non sempre dà il volto del gran trionfatore.

E così si appresta a fare anche la cancelliera Merkel. Deposta la teutonica presunzione di sufficienza, per via di una decennale stabilità e governabilità superiori a quella di ogni altro sistema politico europeo, la politica tedesca freme per apprendere dalla premiata ditta Boschi-Verdini come si fa a vincere con certezza e a dormire tranquilli la sera stessa del voto, senza essere più appesi alle manovre per varare la grande coalizione e quindi indotti al fastidioso rito delle migliaia di iscritti della Spd che devono dare la loro approvazione al contratto di governo siglato.

Per non dire degli spagnoli o dei greci, che devono faticare sovente per raccapezzare singoli voti di sigle minori per garantire la fiducia a un governo malconcio. O dei virtuosi statisti dei paesi nordici, che spesso dal conteggio dei voti non sanno a chi tocchi lo scettro e si affidano abitualmente a lunghi governi di minoranza. E anche i francesi troveranno presto il modo per seppellire il loro incerto maggioritario uninominale a doppio turno e sostituirlo con il sensazionale maggioritario di lista escogitato al Nazareno.

Ora che l’Italicum ha svelato i sacri misteri della vittoria certa, l’Europa può voltare pagina nella storia delle istituzioni e acquistare a buon mercato il prezioso brevetto della governabilità. La vittoria certa, da consegnare al calar della sera, nel timore che i deputati siano chiamati per esprimere una maggioranza tramite le dinamiche secolari che sorgono in aula, è però del tutto estranea alla logica del parlamentarismo.

La costruzione meccanica di un vincitore, altera a tal punto la struttura del parlamentarismo, che preferibile sarebbe passare, con il rigore necessario e soprattutto i contropoteri richiesti, all’incognita di una forma di governo presidenziale piuttosto che forzare in maniera così irrazionale e costosa le compatibilità del regime parlamentare sino a sfigurarlo.

L’obbligo della vittoria fa inclinare tutto il congegno competitivo nella direzione della governabilità come artificio e la rappresentanza perde qualsiasi rilievo fondativo del rapporto politico, è un mero contorno inessenziale. Non è dalla rappresentanza che si esprime la funzione di governo ma è dalla postazione del governo, aggiudicata da un capo di coalizione, che si procede alla riempitura della rappresentanza con nominati ben retribuiti ma destinati a un ruolo passivo nella legislazione.

E’ evidente che una logica premiale, già di difficile comprensione nella sua configurazione sistemica, è comunque ammissibile come un eccezionale supporto forzoso ad una ricerca di governabilità (in paesi frantumati e bloccati, senza ricambio), altrimenti non garantita, solo se compare come una possibilità. Cioè, fissata al 40 per cento l’opportunità di ottenere un premio in seggi, se il bonus non scatta, perché nessuna lista ha varcato la soglia prevista, diventa una palese forzatura costringere l’elettorato ad una seconda tornata, dove l’entità della partecipazione peraltro sfuma.

Se la previsione di un doppio turno è efficace nei singoli collegi per ampliare il radicamento territoriale del deputato che in astratto si separa dalla disputa nazionale per il governo, del tutto insensato diventa come cornice di una competizione tra liste. La volontà del corpo elettorale, in merito al premio, può manifestarsi nel primo passaggio elettorale. Se gli elettori non hanno offerto un sostegno esplicito al partito maggiore, è una camicia di forza alquanto impropria prevedere la costrizione a dare comunque il premio attraverso un ballottaggio di lista.

Se poi il premio ottimale dal punto di vista numerico è stimato dal legislatore al 15 per cento dei seggi (perché non si può governare con il 50,1 per cento? Kohl aveva nel Bundestag un solo voto di scarto), salta ogni riferimento a un incentivo ragionevole se viene rapportato alla quantità di consenso riscossa nel primo turno. Alla luce dei sondaggi odierni, il Pd avrebbe, in caso di successo al ballottaggio, un premio di oltre il 20 per cento, il M5S del 35 per cento e Forza Italia del 40 per cento.

Le distorsioni del principio di rappresentatività, e la cancellazione della pari influenza delle singole espressioni di voto, restano evidenti. Nell’Italicum, le liste con ripartizione dei seggi stabilita a livello nazionale sono evocate per trascendere i collegi, e il capo di coalizione, investito del supremo comando, è introdotto per rendere irrilevanti le liste.

Nel modello persistente di una investitura del leader o sindaco d’Italia, il parlamento non deve in alcun modo esaltare la sua autonomia funzionale di organo di controllo e di indirizzo. Connessa a tale vocazione all’opacità del ruolo del parlamento, è la strozzatura di ogni nesso tra deputato ed elettori, tra collegi e territori. Il capo vincitore crea la rappresentanza, e una schiera di nominati fa da scudo alla sua volontà di potenza. L’anomalia di un governo costituente, che si crea la legge elettorale per vincere, e la confeziona secondo un calcolo di immediata convenienza, è davvero un unicum in democrazie di un qualche pregio.

La gran fretta di approvare la legge elettorale prima dell’elezione del capo dello Stato (e quindi anche dell’opportunità di un suo preliminare vaglio di costituzionalità) svela una preoccupante caduta del rendimento democratico di istituzioni sfregiate a colpi di canguro.

Lo stratagemma architettato questa volta per sconfiggere “frenatori e gufi” potrà essere ripetuto in futuro, altri espedienti potranno essere escogitati per silenziare il parlamento, le voci di opposizione, la dialettica politica. Ma alla fine che rimarrà del sistema parlamentare?

«Blindando» l’accordo politico definito in sede extraparlamentare. È l’ultimo tassello di un più ampio mosaico costruito per sottrarre ogni autonomia al parlamento. Già erano state forzate le ordinarie procedure di formazione della legge quando si è imposto alla commissione affari costituzionali di interrompere i propri lavori prima di aver ultimato l’esame e prima di poter votare sul disegno di legge trasmesso dalla Camera. Si è così passati all’esame dell’Aula senza che fosse consentito ai senatori in commissione di pronunciarsi nel merito della riforma. E ciò è avvenuto nonostante una previsione costituzionale — l’art. 72 — imponga l’adozione della procedura “normale” di esame e di approvazione in materia elettorale. In modo disinvolto, si è giustificato lo strappo confidando sull’esame dell’Aula. In fondo — qualche ingenuo poteva ritenere — in questa seconda sede non si poteva di certo sfuggire a quanto scrive la nostra costituzione che stabilisce che ogni disegno di legge deve essere approvato articolo per articolo e con votazione finale. E invece la fantasia ha superato ogni ostacolo, riuscendo a liberare la maggioranza di governo da ogni fastidioso limite d’ordine costituzionale.

L’emendamento Esposito ribalta la ratio della disposizione costituzionale e impone anzitutto una sorta di “votazione finale” per poi obbligare i nostri parlamentari ad adeguarsi nelle successive votazioni articolo per articolo. Contro ogni tecnica di buona legislazione fa premettere alla legge una disposizione (significativamente indicata come art. 01) che non ha nessun contenuto precettivo, bensì si limita a riassumere per intero i principi che devono essere contenuti nelle successive disposizioni. Un inusuale e inutile preambolo d’intenti. Si pensa così di aver trovato il modo per impedire ogni ulteriore possibile discussione, votazione ed eventuale approvazione di articoli non conformi (secondo il regolamento del Senato, infatti, non sono ammessi emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate sull’argomento nel corso della discussione). Lo stravolgimento di ogni logica parlamentare appare evidente, l’uso strumentale del regolamento palese. Eppure tutto ciò sta avvenendo sotto i nostri occhi senza scandalo, in nome del cambiamento, sotto la pressione di una politica concentrata sul risultato da conseguire ad ogni costo. Una politica miope e pericolosa.

Miope perché, ridotto il parlamento ad una sala da poker, dove vince il più abile e più spregiudicato tra i contendenti, non sarà facile garantire la stabilità del governo. Di volta in volta il presidente del consiglio dovrà ricercare una sua maggioranza, variabile se non propriamente occasionale: ora con la minoranza interna ora con frange delle opposizioni. Con ben poche garanzie di tenuta e coerenza dell’indirizzo politico complessivo. Inoltre, i governi a maggioranze variabili sono inesorabilmente esposti al potere di “ricatto” ovvero di veto degli alleati occasionali, i quali, non essendo legati alla strategia complessiva dell’esecutivo, potranno legittimamente porre le proprie condizioni e far valere i propri interessi politici e personali del momento. Confidare sul fatto che tanto qualcuno alla fine si trova per far passare le proprie proposte, vista anche l’attuale frantumazione di tutte le formazioni politiche organizzate, sia di maggioranza che di opposizione, francamente non appare una strategia lungimirante. Ma i giocatori di poker — si sa — confidano più sulla propria abilità e sulla fortuna che non sul rispetto delle regole del gioco.

Ed è qui che si nasconde il pericolo maggiore di una simile politica. Fino a quando e fino a dove può arrivare l’interpretazione disinvolta e cinica dei regolamenti, delle prassi, delle leggi, della Costituzione? Lo stratagemma architettato questa volta per sconfiggere “frenatori e gufi” potrà essere ripetuto in futuro, altri espedienti potranno essere escogitati per silenziare il parlamento, le voci di opposizione, la dialettica politica. Ma alla fine che rimarrà del sistema parlamentare?

UNO SCEMPIO COSTITUZIONALE

di Gianpasquale Santomassimo

Stiamo uscendo dalla democrazia parlamentare, ma la cosa sembra non interessare a nessuno. Anche le opposizioni, interne ed esterne al partito di maggioranza relativa, agitano emendamenti su questioni abbastanza secondarie, come le preferenze, ma sembrano accettare il principio di fondo, lo stravolgimento della rappresentanza, il considerare le elezioni come pura e semplice investitura di un potere assoluto e senza controllo.

Mi pare che l’opposizione all’Italicum, in Parlamento come nel discorso pubblico, guardi all’albero senza vedere la foresta, come si usava dire. L’evidenza è quella di una legge-truffa che dà a un solo partito, che rappresenterà in ogni caso una minoranza relativa sempre più esigua di fronte al crollo della partecipazione popolare, una consistenza parlamentare spropositata, che può consentire di fare il bello e il cattivo tempo, di nominare tutte le cariche istituzionali, di correggere e stravolgere la Costituzione a colpi di maggioranza.

Distruggere insomma la divisione e l’equilibrio dei poteri che nell’esperienza repubblicana furono comunque salvaguardati.

La democrazia parlamentare è stata riconosciuta, da tutte le culture democratiche, come il quadro istituzionale in cui le lotte sociali potevano svolgersi liberamente e potevano ottenere conquiste durature, in un clima che pur nell’asprezza dello scontro poteva garantire condivisione di princìpi e ascolto di istanze. A maggior ragione ciò è stato compreso dopo le esperienze del Novecento, e la Costituzione repubblicana recepiva il lascito di quella consapevolezza.

Ma in Italia sembra essersi smarrita, nell’ultimo quarto di secolo, la nozione di cosa sia e a cosa debba servire il Parlamento: rappresentare fedelmente il paese, dibattere liberamente, elaborare e scrivere le leggi, non votare a comando i decreti del governo.

Si sta per abolire il Senato, trasformato in un “dopolavoro” di consiglieri regionali. Perché non abolire anche il Parlamento, a questo punto? Il contraente più anziano del Patto del Nazareno proponeva di far votare soltanto i capigruppo, col loro pacchetto di voti, e il ducetto di contado che domina questa fase terminale della democrazia italiana non sembra avere idee molto diverse quanto ad autonomia e libertà dell’istituzione parlamentare.

Il partito di notabili che si appresta a questo scempio del principio costituzionale sembra aver rinnegato tutta la sua esperienza repubblicana, e sembra oscuramente far riemergere dal suo lontanissimo passato solo l’antica propensione alle dittature di minoranza, dove il segretario di partito comandava su tutto (ma almeno si aveva il buon gusto di differenziare la carica di primo ministro).

Andiamo verso tempi durissimi, ancor più oscuri di quelli che abbiamo vissuto recentemente, nei quali sarebbe fondamentale avere istituzioni rappresentative che rispecchino realmente e fedelmente la società, pur nella sua frammentazione a volte caotica. Si procede invece verso la negazione di ogni forma di limpida rappresentanza, verso l’instaurazione di un rigidissimo principio oligarchico, che nega alla radice qualunque interlocuzione con la società.

Tutto questo è drammaticamente pericoloso, è una china che andrebbe arrestata in qualunque modo, prima che sia troppo tardi. Bisogna che qualcuno, anche tra i “corpi intermedi” così vilipesi e umiliati, cominci a mettere in dubbio la stessa legittimità di un potere minoritario che vuole spadroneggiare col sopruso, a contestare il delirio di onnipotenza di un’accozzaglia di parlamentari eletti con una legge incostituzionale e che pretende di riscrivere a suo piacimento la Costituzione

Il manifesto, 21 gennaio2015, con postilla

Le critiche da sinistra alla proposta di legge elettorale del governo sono concentrate, soprattutto dentro il Pd, sulle preferenze. E ieri il dissenso si è manifestato con la spaccatura del gruppo nell’assemblea del senato. La scelta dei capilista affidata ai partiti e quindi alle loro segreterie, si sostiene, toglie motivazione e potere agli elettori e ne riduce la rappresentanza.

La critica è certamente fondata. Se, però, ricordiamo quanto nel passato avveniva e non solo al sud con preferenze e voto di scambio, l’alternativa migliore non sembra essere tanto la reintroduzione delle preferenze, quanto l’introduzione di collegi uninominali piccoli attraverso i quali avvicinare candidati ed elettori e, quindi, eletti ed elettori.

Ma la questione preferenze che oggi domina il dibattito, e rinsalda l’alleanza Renzi-Berlusconi non è, a mio parere, la principale criticità dell’Italicum. Essa è solo una faccia della medaglia che in nome della governabilità e dell’efficienza di governo tende a sacrificare la rappresentanza degli elettori. Sentirsi rappresentati nelle istituzioni, dipende da due fattori: la presenza negli organismi eletti delle diverse istanze presenti nel paese nelle quali i singoli cittadini possono ritrovarsi anche se minoranze e la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso l’espressione del voto, alla competizione elettorale.

L’altra faccia della legge elettorale è costituita dalla proposta di dare un forte premio di maggioranza alla “lista” che raggiunge il 40% dei voti espressi fino ad attribuirle il 55% dei seggi. Di fronte a questa proposta la “legge truffa” di Scelba apparirebbe oggi iper-democratica ed iper-rappresentativa e se essa fosse stata presentata ai tempi di Craxi, certamente l’avremmo etichettata come segno di una tendenza accentratrice e neo autoritaria. Eppure allora la partecipazione al voto si aggirava intorno all’80%, il che avrebbe significato attribuire il 55% dei seggi ad una lista che col 40% dei voti avrebbe raccolto il consenso del 32% degli elettori.

Oggi, con una partecipazione al voto tendente al 50% la proposta contenuta nell’Italicum significa attribuire la maggioranza assoluta della Camera, adesso unico organismo abilitato a scegliere governo, componenti di organi istituzionali ed a decidere leggi e politiche economiche e sociali, ad una lista scelta dal 20% del corpo elettorale. Un quinto degli elettori, quindi, deciderebbe il futuro di tutto il paese.

Questa seconda faccia dell’Italicum è, a mio parere, pericolosissima e meraviglia che pochi finora abbiano parlato di una legge non tanto ad personam, ma “su misura” perché essa nasce dalla particolare situazione che il nostro paese sta vivendo e che, per la crisi del sistema politico italiano, vede un unico partito al comando, anche per le indubbie capacità di Renzi di muoversi nel nuovo panorama politico e di dominarlo.

Ma si può fare una legge elettorale che dovrebbe durare molti anni (negli altri paesi europei le leggi elettorali durano decenni) in base alla contingenza politica ed alla certezza che il possibile vincitore di oggi è un democratico e, quindi, non correremmo pericoli? E si può fare una legge elettorale che si basa su un assetto politico in transizione che non sappiamo in quale direzione evolverà visto che le forze politiche che seguono al secondo e terzo posto sono forze nuove ed impregnate di populismo.

postilla

L'autore segnala un aspetto certamente molto rilevante del "Renzosconicum". Tuttavia stupisce un'affermazione che egli formula: la sua «certezza che il possibile vincitore di oggi è un democratico». A noi sempra che il distruttore della democraza italiana oggi si chiamo proprio Matteo Renzi.

La Repubblica, 20 gennaio 2015 (m.p.r.)

Dopo il pugno, ora arriva il «calcio dove non batte mai il sole»: decisamente gagliardo il Papa! L’intervista rilasciata nel viaggio di ritorno dalle Filippine tocca temi interessanti. Ma soprattutto mostra un Papa dal linguaggio forse ancora più colorito del solito: segno, a mio avviso, di particolare rilassatezza. Papa Francesco appare proprio contento del grande affetto e dell’enorme simpatia che il mondo intero gli manifesta e si lascia andare al cospetto della stampa mondiale come fosse tra amici. Il che sembra proprio la maniera migliore di interpretare il ruolo di per sé così pesante che l’essere Papa comporta, una spontaneità che l’aveva portato il giorno prima, durante la messa più seguita della storia, a tenere a braccio l’omelia davanti ai sette milioni di partecipanti. Quanta differenza rispetto al rigoroso plurale maiestatis che regnava fino a Paolo VI o anche rispetto ai lunghi discorsi letti su fogli accuratamente preparati prima (e spesso da altri) di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, i quali anche nelle conferenze stampa mai e poi mai avrebbero potuto usare le popolaresche espressioni di Francesco.

Il manifesto, 17 gennaio 2015

A pochi passi, nel Transatlantico, infuria la battaglia sul prossimo presidente della repubblica. Qui, nell’auletta delle conferenze stampa, le cinquanta sfumature della sinistra sono d’accordo su un nome. Però è Alexis Tsipras, e non stiamo parlando dell’Italia ma della repubblica greca che il prossimo 25 gennaio andrà al voto. Tsipras e la sua Syriza, la coalizione della sinistra radicale, sono favoriti e da ieri puntano persino a un governo monocolore.

L’occasione della rimpatriata è la presentazione ai media della campagna di solidarietà “Cambia la Grecia, cambia l’Europa”. C’è un appello firmato da mille e cinquecento persone e c’è una spedizione della autonominata (e autoironica) “Brigata Kalimera”, duecento italiani che andranno ad Atene, spiega Raffaella Bolini (dell’Altra Europa, già dell’Arci), «a portare a Syriza la nostra vicinanza e ammirazione, a chiedere a loro di vincere anche per noi».

La campagna di solidarietà infatti «va rovesciata», spiega Luciana Castellina, giornalista e fondatrice del manifesto ma anche politica di lungo corso, «in realtà non è Syriza a ricevere la nostra solidarietà, ma noi la loro». Non è una battuta: in Grecia la sinistra sta per vincere le elezioni, in Italia fin qui ha miracolosamente messo insieme un 4 per cento alle europee, un milione di voti. Ma la speranza c’è: «Non avrei mai pensato - dice Castellina - che la sinistra greca, litigiosa come e più di quella italiana, sarebbe riuscita a stare unita».

Ma il punto non è (per ora) l’Italia, o solo l’Italia, ma il cataclisma politico che può portare su tutta Europa l’eventuale vittoria di Alexis Tsipras.

«Tsipras è l’alternativa alla povertà e alla paura», attacca Vendola, al contrario di Renzi che ha vissuto il «fallimentare» semestre di presidenza della Ue «come una critica di costume alle politiche dell’austerità, non come una critica politica all’impianto liberista dell’Europa». Per Pippo Civati le elezioni in Grecia «rappresentano una sfida che investe anche il Pd. C’è una continuità che dobbiamo ritrovare», dice, all’indirizzo degli ex alleati di Sel, quelli della ‘sinistra di governo’.

Stavolta con Civati è d’accordo anche Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione comunista, che rivendica la primazia dei rapporti con la sinistra radicale greca, quando da noi Tsipras era un nome sconosciuto. Oggi in Grecia si può puntare, dice, a «un’alternativa che non sia solo pratica di opposizione e di conflitto ma anche di governo. E’ il segnale che dovremmo dare anche noi in Italia». Insomma, la morale è che per vincere le scommesse italiane serve innanzitutto che i greci vincano le loro.

Per Stefano Fassina, Pd, sono «inaccettabili le ingerenze che tanti governi e istituzioni europee hanno fatto pesare sulla Grecia» (Più tardi, alla direzione del suo partito propone una mozione che dice esattamente così: e sarà approvata, anche Renzi dirà sì). Quelle di Tsipras, conclude Fassina, non sono ricette estremistiche: «E’ proprio il contrario: la proposta di Syriza è realistica e mette in evidenza che un’alternativa è possibile e necessaria. La sinistra riesce a unirsi e a vincere, quando costruisce un programma autonomo rispetto al paradigma dominante». E anche qui si parla di Grecia, ma il discorso sembra perfetto anche per l’Italia.

Linkiesta.it, 18 gennaio 2015

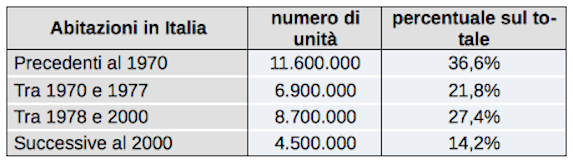

L’Italia è uno dei Paesi con la popolazione più anziana del mondo. E anche le nostre case lo dimostrano. I palazzi sparsi lungo la nostra penisola sono vecchi, divorano energia in eccesso e hanno bisogno di continui interventi di manutenzione. Lo aveva detto il rapporto Cresme 2013 sull’edilizia italiana. Ora lo conferma l’ultima indagine dell’Ufficio studi di Immobiliare.it, il portale degli annunci immobiliari online: il 36,6% delle abitazioni italiane, ossia 11,6 milioni di unità immobiliari, ha più di 40 anni di vita, con picchi di oltre il 40% in alcune città come Potenza, Palermo, Napoli e Catanzaro. Solo a Palermo, il Comune di recente ha censito 1.300 edifici instabili, di cui 228 a rischio crollo.

Se si considera come anno di riferimento il 1977, momento cruciale per l’edilizia per via dell’entrata in vigore delle prime norme sull’efficienza energetica degli edifici, la percentuale di abitazioni costruite prima di questa data arriva al 58,4%: 18,5 milioni di immobili su tutto il territorio nazionale non sono stati progettati quindi in un’ottica di risparmio energetico. L’età avanzata dell’Italia del mattone la rende quindi, oltre che anziana, anche particolarmente energivora: un immobile che supera i 30 anni di età consuma in un anno, mediamente, dai 180 ai 200 chilowattora ogni metro quadro. Un fabbisogno enorme se si considera che un’abitazione in classe B, standard minimo per le nuove costruzioni, arriva a consumare in media tra i 30 e i 40 chilowattora al metro quadro all’anno.

«È ora di riqualificare il nostro patrimonio immobiliare», dice Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, «e per farlo bisogna limitare la costruzione di nuove abitazioni, puntando alla manutenzione di quelle già esistenti e invecchiate. In questo modo, si ridurranno il consumo del suolo, il fabbisogno energetico globale e la necessità di infrastrutture per la mobilità. Reinvestire sui quartieri obsoleti delle nostre città, infine, può rivelarsi la risposta migliore alla nuova domanda abitativa».

Le case più vecchie si trovano nel Mezzogiorno. Tra le regioni, quella che conta il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1970 è la Basilicata, dove gli edifici obsoleti sono il 39,3% del totale. In Sicilia, Campania e Abruzzo la percentuale di abitazioni con oltre 40 anni di età rappresenta il 38,3%; nelle Marche e in Calabria il 38,2 per cento. In Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige si registra invece la percentuale più bassa di edifici precedenti al 1970, con percentuali rispettivamente del 31,2% e del 31,3% sul totale, che restano comunque molto alte.

Tra le città, la più traballante è Potenza, con il 42% del totale delle abitazioni che hanno più di 40 anni. La segue Palermo, dove l’incidenza degli immobili vecchi è a quota 41,3 per cento. A contare il dato più basso è Rimini, dove ci si ferma al 32,2 per cento. A Roma il livello è elevato, toccando quota 38,3%; più bassa l’età del patrimonio immobiliare di Milano, dove il 33,5% degli edifici risale a prima del 1970.

Secondo i calcoli dell’ufficio studi di Immobiliare.it, gli appartamenti over 40 non ristrutturati hanno un prezzo al metro quadro mediamente inferiore del 25% rispetto ad abitazioni realizzate a partire dal 2000. Effettuare lavori di ristrutturazione permetterebbe quindi di evitare la svalutazione degli immobili. Le differenze di prezzo più alte tra immobili ultraquarantenni allo stato originale e immobili nuovi si riscontrano a Trieste e Torino, dove le abitazioni più vecchie costano in media circa il 30% in meno. In base ai calcoli dell’ultimo rapporto Cresme, fra soli dieci anni nelle 14 città metropolitano gli appartamenti con oltre 40 anni di vita saranno l’85 per cento. Se non si interviene, gran parte del nostro patrimonio immobiliare continuerà a divorare energia e a svalutarsi di anno in anno.

Le case più vecchie si trovano nel Mezzogiorno. Tra le regioni, quella che conta il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1970 è la Basilicata, dove gli edifici obsoleti sono il 39,3% del totale. In Sicilia, Campania e Abruzzo la percentuale di abitazioni con oltre 40 anni di età rappresenta il 38,3%; nelle Marche e in Calabria il 38,2 per cento. In Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige si registra invece la percentuale più bassa di edifici precedenti al 1970, con percentuali rispettivamente del 31,2% e del 31,3% sul totale, che restano comunque molto alte.

Tra le città, la più traballante è Potenza, con il 42% del totale delle abitazioni che hanno più di 40 anni. La segue Palermo, dove l’incidenza degli immobili vecchi è a quota 41,3 per cento. A contare il dato più basso è Rimini, dove ci si ferma al 32,2 per cento. A Roma il livello è elevato, toccando quota 38,3%; più bassa l’età del patrimonio immobiliare di Milano, dove il 33,5% degli edifici risale a prima del 1970.

Secondo i calcoli dell’ufficio studi di Immobiliare.it, gli appartamenti over 40 non ristrutturati hanno un prezzo al metro quadro mediamente inferiore del 25% rispetto ad abitazioni realizzate a partire dal 2000. Effettuare lavori di ristrutturazione permetterebbe quindi di evitare la svalutazione degli immobili. Le differenze di prezzo più alte tra immobili ultraquarantenni allo stato originale e immobili nuovi si riscontrano a Trieste e Torino, dove le abitazioni più vecchie costano in media circa il 30% in meno. In base ai calcoli dell’ultimo rapporto Cresme, fra soli dieci anni nelle 14 città metropolitano gli appartamenti con oltre 40 anni di vita saranno l’85 per cento. Se non si interviene, gran parte del nostro patrimonio immobiliare continuerà a divorare energia e a svalutarsi di anno in anno.

La Repubblica, 17 gennaio 2015

Eppure Greta e Vanessa non erano alla loro prima missione umanitaria, non erano ragazzine sprovvedute, ma giovani donne con degli interessi e degli ideali. Qualche decennio fa alla loro età si era già madri: cerchiamo di uscire quindi dal luogo comune della gioventù irresponsabile che va criticata se perde tempo a laccarsi le unghie, a farsi canne o a bere birre ai bar, ma che diventa bersaglio anche quando occupa la propria vita in maniera diversa. Greta e Vanessa, due giovani donne, non due ragazzine viziate, non due amanti dell’uomo con il kalashnikov, fondano, insieme a Roberto Andervill, Horryaty, un progetto di assistenza con l’obiettivo di portare medicine e generi di prima necessità alla popolazione siriana. Ecco perché partono, per portare aiuti alla popolazione che sta subendo gli attacchi di Assad. Ma al commentatore medio che ci siano centinaia di migliaia di persone a cui manca tutto non interessa: gli elementi su cui si basano le critiche a Greta e Vanessa sono la loro giovane età, l’essere donne e le foto che vengono diffuse dai media, che le ritraggono insieme, abbracciate e sorridenti. Foto ingenue di ragazze abbracciate, foto allegre, che sono in ogni album di famiglia. Come se chi critica non avesse foto come quelle, come se non le avessero i loro figli.

Come è possibile — c’è addirittura chi si domanda in un ignobile e falso paragone — prodigarsi, lavorare, pagare per loro e non per i marò?

Che sia stato pagato o no un riscatto, la canea è scattata sulla cifra dei 12 milioni che sarebbero stati pagati. La notizia è stata diffusa tramite un account Twitter (@ekhateb88) ritenuto vicino alle milizie jihadiste. Qualsiasi altra affermazione avesse diffuso non sarebbe stato creduto: ma in questo caso la frase è diventata oro colato.

Tutto serve a sporcare la vicenda di Vanessa e Greta. Come le balle diffuse da alcuni media, che le accusano di essere sostenitrici dei terroristi, per una foto scattata in Italia durante una manifestazione che si è tenuta a Roma il 15 marzo scorso. In quell’immagine Greta e Vanessa, coperte da bandiere della Siria libera, mostrano un cartello in arabo con su scritto “Agli eroi di Liwa Shuhada grazie per l’ospitalità e se Dio vuole vediamo la città di Idlib libera quando ritorneremo”. Uno slogan di chiaro sostegno alla dissidenza laica in Siria, proprio quella abbandonata, proprio quella schiacciata da Assad e da chi lo sostiene.

Greta e Vanessa non erano e non sono dalla parte dei terroristi, ma dalla parte del pane. Erano in Siria per portare impegno. E qui arrivano gli insulti che più di tutti mi colpiscono perché, se non puoi dir loro che sono contigue ad Al Qaeda e all’Is, se non puoi dir loro che sono bambine viziate, se non puoi dir loro che sono due incoscienti, allora hai sempre a disposizione l’accusa più inutile, quella però che fa subito presa perché è banale e in fondo non sembra offensiva: «Ma se volevano fare del bene, non potevano farlo in Italia?». Come è accaduto a Fabrizio Pulvirenti, il medico di Emergency colpito da Ebola in Sierra Leone: quando rientrò in Italia ci fu una parte del Paese che senza vergogna disse che se l’era cercata. Il pensiero principale sembra essere che siano responsabili delle loro sciagure e che per questo motivo non solo non devono essere aiutate, ma magari anche punite.

E qui dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo andare oltre le parole e capire il fallimento del Paese insito in questi giudizi. Parole che sono una scarica incontenibile di frustrazione, la frustrazione di chi non è in grado di muovere un passo, di chi è fermo al palo, di chi non riesce a immaginare una vita diversa e se la prende con chi decide di mettere la propria a disposizione di un ideale.

L’Italia è un Paese che esporta soprattutto solidarietà ed è molto triste pensare che gli stessi che insultano Greta e Vanessa ritengano invece che sia fondamentale imbracciare fucili e organizzare missioni militari. «Dobbiamo difendere, dobbiamo attaccare, dobbiamo prevenire con la forza, ma gli aiuti umanitari, quelli sono materia per ragazzine viziate ». Tutti Charlie Hebdo, ma a casa propria ché se poi vi capita qualcosa ve la siete cercata.

Un Paese che non riesce a mostrare solidarietà verso due ragazze sequestrate rischia di essere un Paese fallito, che fa vincere il livore, la rabbia, l’idiozia. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno deciso di non pagare riscatti e questo è il motivo per cui i loro giornalisti vengono uccisi così barbaramente: lì il dibattito è esattamente l’opposto di quello che sta animando la nostra peggiore stampa. Ma in quei Paesi non passa per la mente a nessuno di dire che in luoghi come la Siria le missioni umanitarie non vadano fatte, che meglio sarebbe fare beneficenza a casa propria per non correre rischi. Non passa per la mente a nessuno di dire che chi viene rapito e poi magari ucciso da giornalista in trincea, poteva restare in patria e accontentarsi di rimasticare agenzie.

Se incoscienza c’è stata, c’è stata dalla parte del pane, delle bende, del mercurocromo, delle tende da montare, dell’acqua e il nostro Paese sta dando uno spettacolo indegno, sta mostrando la sua incapacità di sognare, di lottare, di impegnarsi, di prendere parte alla trasformazione della realtà. La cooperazione internazionale è la migliore esportazione possibile. Il nostro Paese sta dando prova di non capire che esistono diversità, che c’è chi resta in Italia e lavora per rendere il Paese migliore dall’interno e chi va fuori e si occupa di cose apparentemente lontane, ma che hanno un’ovvia connessione con ciò che ci circonda. L’Italia sta dando prova di non capire che il mondo non è diviso per compartimenti stagni, che ciò che accade in Siria interessa anche noi, che a essere contagiosa non è la presenza di democrazia, ma la sua assenza. Il mondo non è sotto casa, quel che accade in Siria ci riguarda da molto vicino. È al cospetto di queste situazioni che si tempra l’unità del Paese e la sua capacità di vedere oltre il proprio recinto. Mi vergogno delle reazioni di molti miei connazionali, delle loro parole, del loro livore, del loro odio. Se un Paese non è capace di stare accanto a due giovani donne volontarie, che hanno passato in condizioni di sequestro quasi sei mesi della loro vita, allora merita il buio in cui sta vivendo.

Il manifesto, 16 gennaio 2015

Un week end di discussione, il prossimo, a Bologna organizzato dall’Altra Europa; quello successivo a Milano convocato da Sel. Poi il voto per le presidenziali greche, che cadrà il 25 gennaio, dove è molto probabile la vittoria di Alexis Tsipras, leader della coalizione Syriza. Un voto, quello greco, che cade prima di quello per il capo dello stato italiano e rischia di avere un impatto anche più forte sulla politica del nostro paese. Nella variegata galassia delle sinistre nostrane parte una mobilitazione che punta su Atene per arrivare a Strasburgo, passando per Roma.

Stamattina infatti alla camera un gruppo di personalità diversamente collocate a sinistra (fra gli altri Luciana Castellina, Nichi Vendola, Paolo Ferrero, Marco Revelli, Antonio Ingroia ma anche Pippo Civati e Stefano Fassina) presenteranno le iniziative di una campagna di mobilitazione internazionale nata dall’appello ’Cambia la Grecia, cambia l’Europa’ firmato ormai da migliaia di cittadini per «sostenere la libera scelta del popolo greco contro le pressioni dei mercati finanziari e la disinformazione di molte testate giornalistiche sul programma di Syriza». Fra le iniziative, quella della ’Brigata Kalimera G25’, che dall’Italia si prepara ad andare ad Atene a sostenere Tsipras e Syriza nei giorni del voto. Iniziative analoghe sono partite nelle capitali di tutta Europa. Occhi puntati sulla Grecia, ma anche sull’Italia che dal voto greco potrebbe ricevere una scossa se non uno scrollone.

A questo sarà dedicato gran parte del dibattito che si terrà a Bologna (al cinema Nosadella) sabato e domenica prossimi. Lì l’Altra Europa con Tsipras, la lista che si è presentata alle scorse europee, discuterà di Grecia ma anche del massacro della redazione del Charlie Ebdo parigino. Nel pomeriggio di sabato affronterà invece il ’manifesto siamo a un bivio’ (testo integrale su lista tsi pras .eu). Il ’bivio’ fa riferimento alla strada europea del dopo-voto greco, ma anche alla strada italiana che potrebbe trasformarsi, dal viottolo di un’ennesima nuova sigla a sinistra, nella via più larga di una ’cosa’ comune a sinistra, invocata agognata e data per imminente persino da chi non se la augura — come il presidente del consiglio Matteo Renzi — ma ancora impelagata in una lunghissima fase di gestazione. Il documento che arriva alla discussione dell’assemblea nazionale, condiviso dalla stragrande maggioranza del gruppo preparatorio ma non da tutti, parla chiaro: «Intendiamo metterci al servizio di un processo che porti alla costituzione di una sola “casa comune della sinistra e dei democratici italiani in un quadro europeo”» che dovrebbe sfociare alle politiche in «un’unica lista», come succede già in Grecia e in Spagna, «in grado di unire tutte le componenti sia organizzate che disperse di una sinistra non arresa alla austerità europea e alla sua versione autoritaria italiana incarnata dal renzismo». «Il 2015 può essere davvero l’anno del cambiamento», è la conclusione «facciamo ciascuno un passo indietro, per fare insieme due passi avanti».

Il week end successivo, quello che va dal 23 al 25 gennaio, gli attivisti dell’Altra Europa, ma stavolta insieme a molti altri provenienti da mondi diversi e anche dalla sinistra Pd, si ritroveranno a Human Factor, la ’Leopolda rossa’ di Sel, a Milano. Incontri ravvicinati che dovrebbero superare le incomprensioni e le divisioni del dopo-europee. Almeno nelle intenzioni di tutti, o quasi. E che potrebbero portare a candidati unitari anche alle prossime regionali, in calendario per maggio. Così è già nelle Marche, dove ieri un ampio cartello delle sinistre ha annunciato la corsa contro il candidato del Pd qualunque sarà (in regione i dem si stanno dilaniando nella scelta se fare o no le primarie). Così potrebbe essere anche in Liguria, dove Sergio Cofferati è stato sconfitto alle primarie del centrosinistra ed ora molte voci, alcune anche del Pd, chiedono un nome alternativo alla burlandiana Lella Paita.

Nell’album delle figurine di famiglia manca ancora anche la casella di Pippo Civati. Che da tempo guarda a sinistra fuori dal suo partito ed ha già spiegato che «se si andasse al voto ora» non si ricandiderebbe su un programma «che non condivido», quello di Renzi. Sulla sua scelta peserà il nome del presidente della repubblica che Renzi proporrà al Pd. Se sarà evidentemente frutto del Patto del Nazareno, o un nome concordato con la sinistra del suo partito.

«Vi sono nelle nostre culture utopie positive alle quali fare appello perché il futuro sia sottratto all’orizzonte pessimistico? Oggi la libertà è minacciata ma in questo momento la parola più difficile da pronunciare è fraternità o solidarietà. Ma solidali con chi?». La Repubblica, 16 gennaio 2015

mass media tentano di cancellare: la proposta politica della sinistra europea, presentata in Grecia dalla lista Syriza, è ragionevole e realistica la vittoria di Tsipras il 25 gennaio: aiuterebbe davvero l'Europa a uscire dalla crisi. Il manifesto, 16 gennaio 2015

«Il rischio per l’Europa non è Tsipras ma la Merkel». Questa verità espressa qualche settimana fa da Piketty mi ha dato una botta di ottimismo. Perché Piketty, pur non avendo alcun potere deliberativo, si è accreditato come voce ascoltata e rispettata (basti pensare alle astronomiche cifre raggiunte dalla vendita del suo ultimo libro); e, sia pure sempre meno, l’opinione pubblica ancora conta un po’.

Piketty non è del resto il solo economista importante ad essersi espresso in questo senso su Syriza: sui più importanti quotidiani europei e persino americani sono state non poche le voci autorevoli che hanno analizzato con serietà il programma del partito che nei sondaggi appare vincente nelle prossime elezioni greche, e ne hanno tratto la conseguenza che non si tratta di grida di un insensato estremismo, ma di proposte largamente condivisibili.

Se questo è accaduto è perché Tsipras non ha solo ottenuto l’appoggio di così larga parte del popolo greco che chiede giustizia, ma anche di un bel nucleo di economisti del paese che sono diventati suoi consiglieri (e alcuni candidati a ministro nell’ipotesi di conquistare la direzione del governo di Atene). Si tratta di ex studenti greci che, come tantissimi, sono emigrati nel mondo per frequentare le università eccellenti del Regno Unito, della Francia, della Germania; e anche di quelle americane. Per questo sono conosciuti e ascoltati anche fuori dal loro paese.

Il potere deliberativo ce l’ha per ora questo esecutivo dell’Unione europea che proprio nel suo ultimo vertice - sordo e cieco rispetto alla realtà greca - ha ribadito le solite posizioni: no a ogni ristrutturazione del debito, ma solo un breve prolungamento dei tempi di restituzione. Del tutto insufficiente a impostare una politica di lungo periodo per garantire una ripresa economica quale sarebbe necessaria.

Né le annunciate promesse di aumento della liquidità annunciate dalla Bce (il Qe, quantitative easing) sembra possano davvero aiutare: l’esperienza di questi anni sta lì a dimostrare come ogni volta che le banche ottengono soldi si affrettano a darli ai big più sicuri e non ai protagonisti di una diffusa e minuta economia autoctona.

Quanto la Grecia chiede non è l’elemosina, ma i mezzi per impostare un nuovo modello di sviluppo, che non sia la riproposizione di quello eterodiretto adottato negli anni passati dagli speculatori stranieri in combutta con quelli locali, responsabile di aver portato il paese alla catastrofe.

Senza neppure porsi qualche interrogativo autocritico l’esecutivo europeo, e i governi che ne sostengono le posizioni, non intendono capire che non si uscirà dalla crisi se non con un mutamento radicale, non limitandosi a consentire ai cittadini un po’ più di inutile consumo nelle catene dei supermarket internazionali (il modello degli 80 euro di Renzi). Una vittoria di Syriza il prossimo 25 gennaio può aiutare tutti a riproporsi questo ordine di problemi. Speriamo.

il manifesto 14 gennaio 2014 (m.p.r.)

Il bicchiere è mezzo pieno, ma non per questo bisogna berselo tutto d’un fiato. Considerando la posta in gioco, le associazioni ambientaliste non intendono accontentarsi della normativa approvata dal Parlamento europeo che lascia ai paesi membri la facoltà di decidere se coltivare o meno Ogm. La palla adesso passa al governo Renzi, anche perché a febbraio scadrà il bando provvisorio che vieta gli Ogm in Italia.

Per l’attivista indiana Vandana Shiva le norme approvate ieri sono anche un successo dei movimenti: «Gli europei sono da oggi un po’ più liberi e il resto del mondo ha un modello da seguire». Tuttavia c’è qualcosa che non va, in particolare “alcuni regali” fatti alle «Gli stati hanno il diritto di non permettere la coltivazione di Ogm per questioni socio-economiche, mentre non possono ricorrere a motivazioni essenziali come quelle ambientali, che rimangono di competenza europea. Il timore è che il paese che dice no al biotech diventi giuridicamente fragile e possa essere aggredito dalle multinazionali». Anche perché presto in Europa arriveranno nuovi brevetti da valutare. Vandana Shiva rivolge poi un appello all’Italia: «Approvi leggi per rafforzare le basi giuridiche della scelta anti-Ogm. Facciamolo subito».

Sono le medesime preoccupazioni di Greenpeace. «E’ una norma lacunosa - spiega Federica Ferrario - che avrà bisogno di mesi prima di essere recepita in Italia: dobbiamo invece difenderci subito dal mais della Monsanto”. Ferrario si sofferma sulla lacuna più insidiosa: «I governi non possono basare i divieti su specifici impatti ambientali o evidenze di possibili danni da parte delle coltivazioni Ogm a livello nazionale, anche nel caso in cui questi rischi non siano stati presi in considerazione da parte della valutazione dell’Efsa» (agenzia europea, ndr).

Anche Legambiente, pur esprimendo soddisfazione, chiede al governo una prova di “fedeltà” alla nuova «Adesso per salvaguardare l’agricoltura italiana va subito prorogato il decreto di divieto di coltivazione degli Ogm attualmente in vigore nel nostro paese», dice il presidente Vittorio Cogliati Dezza. Vincenzo Vizioli, presidente di Aiab, punta il dito contro la “vaghezza” di alcune norme ed è preoccupato anche per i possibili giochi si sponda che si potranno aprire tra la nuova normativa sugli Ogm e il Ttip (trattato di libero scambio tra Usa e Ue), poiché non gli sembra credibile che gli Usa rinuncino ad imporre le sementi modificate. Ecco perché chiede «l’approvazione di una norma che estenda l’obbligo di etichettatura anche ai prodotti derivati da animali alimentati con Ogm».

Chi invece non esprime alcuna riserva è Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti: «Siamo di fronte ad un importante e atteso riconoscimento della sovranità degli stati di fronte al pressing e alle ripetute provocazioni delle multinazionali del biotech. L’Europa da un lato, le Alpi e il mare dall’altro, renderanno l’Italia finalmente sicura da ogni contaminazione Ogm a tutela della straordinaria biodiversità e del patrimonio di distintività del made in Italy”.

Dopo quattro anni di trattative serrate poco trasparenti e molto complicate, ieri a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva Ue che permetterà agli stati membri di vietare sul proprio territorio la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm); possibilità che viene garantita anche per quegli Ogm che sono già stati autorizzati a livello comunitario.

Si tratta dunque di una norma che rafforza quella sovranità nazionale che le multinazionali del biotech hanno cercato di mettere in discussione in nome di una libertà di commercio che avrebbe potuto (e potrebbe) condizionare il sistema agroalimentare del pianeta. La partita non è ancora finita e considerando la posta in gioco a pensar male non si fa peccato. Si spiega così la prudenza con cui alcune associazioni ambientaliste hanno accolto la (sostanzialmente) buona notizia che in fondo era attesa da anni. Il timore è che alcune parti piuttosto deboli e confuse della direttiva sembrano scritte dagli azzeccagarbugli per lasciare spazi di agibilità alle aziende che commerciano sementi modificate.

Il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina non nutre dubbi in proposito e passa all’incasso. «In materia Ogm - spiega - il punto di novità europeo è molto importante e si iscrive nei successi della presidenza italiana. Non era scontato che finisse così». Il ministro ha anche confermato la vocazione Ogm-free del governo. Altro fatto tutt’altro che scontato, anche se nessun governo europeo (Spagna e Portogallo a parte) oggi potrebbe permettersi di sfidare l’opinione pubblica lasciando campo libero agli Ogm: 8 italiani su 10 da un decennio dicono di non volerne sapere. «Continuo a rimanere dell’idea che l’Italia - ribadisce il ministro - faccia bene a lavorare oltre il tema Ogm sì Ogm no, confermando la non coltivazione perché il modello agroalimentare italiano ha bisogno di posizionarsi sempre di più su fattori distintivi che stanno tutti dentro il lavoro sulle qualità agroalimentari italiane. Per questo una coltivazione Ogm mi sembrerebbe incoerente con questo lavoro che dobbiamo fare”.

La nuova direttiva è stata approvata con 480 voti favorevoli, 159 contrari e 58 astenuti (tra due anni si cercherà di raggiungere un nuovo accordo unanime). Le nuove norme entreranno in vigore in aprile. Si può dire che il braccio di ferro tra paesi pro e contro gli Ogm alla fine si sia risolto in favore di questi ultimi, anche se non va trascurato il fatto che la libertà di dire “no” agli Ogm viene compensata dall’introduzione di procedure più snelle per la loro autorizzazione a livello comunitario. Significa che uno stato d’ora in poi potrà più facilmente decidere anche di “aprirsi” agli Ogm, creando non pochi problemi ai paesi confinanti (perché mai uno stato dovrebbe convertirsi agli Ogm, per fare un esempio, lo spiega il caso dell’Ucraina che ha appena fatto gli onori di casa a Monsanto, mentre prima della “svolta” filo occidentale quei semi erano vietati).

Le norme approvate ieri dicono che gli stati membri contrari agli Ogm possono esprimere il proprio diniego durante la fase di approvazione comunitaria, inoltre potranno vietare la coltivazione con un divieto valido entro dieci anni dall’approvazione comunitaria (il testo precedente ne indicava due). In più, potranno vietare la coltivazione non solo di un singolo tipo di Ogm ma anche di un gruppo di Ogm che presentano caratteristiche simili. Un altro miglioramento decisivo, rispetto al testo precedente, cancella la norma secondo cui uno stato per vietare gli Ogm avrebbe dovuto confrontarsi direttamente con la società biotech: sarà invece la Commissione europea a fare da cuscinetto per la trattativa.

L’aspetto più scivoloso della normativa, quello che lascia perplesse alcune associazioni, si riferisce invece alla motivazioni con cui uno stato sarà chiamato a spiegare il divieto di coltivazione. I divieti potranno essere motivati per ragioni socio-economiche, di politiche agricole, di interesse pubblico, di pianificazione urbana e - naturalmente - anche per “ragioni di politica ambientale”. Tuttavia in quest’ultimo caso la valutazioni non potranno fornire valutazioni opposte rispetto a quelle fornite dall’Autorità europea di sicurezza alimentare (Efsa), solitamente piuttosto tenera nel valutare l’impatto degli Ogm.

Il problema relativo al potenziale inquinamento dei campi Ogm nei pressi delle frontiere è stato risolto imponendo alcuni vincoli: misure obbligatorie di “coesistenza” (la distanza di sicurezza tra un campo e l’altro, poiché i pollini volano per chilometri) e la costruzione di barriere fisiche, a meno che i paesi non siano separati da montagne o mare. Stando così le cose - e forse sottostimando la capacità di persuasione delle multinazionali del biotech - l’Europa può dirsi quasi salva dall’invasione. Oggi, infatti, solo la Spagna coltiva una superficie considerevole di Ogm (116 mila ettari di mais Monsanto 810, l’unico fino ad ora autorizzato dalla Ue). Mentre altri paesi coltivano piccoli appezzamenti (Portogallo 9 mila ettari, Romania 217 e Slovacchia 189).

La Repubblica, ed. Firenze, 14 gennaio 2015 (m.p.g.)

Quanti secoli ci ha messo il cristianesimo a ripudiare la convinzione che si possa uccidere in nome di Dio? Quando aveva l'età che ha ora l'Islam, in Europa scorrevano fiumi di sangue. E sembra che ci siamo dimenticati che, in nome del cristianesimo, solo vent'anni fa furono uccise decine di migliaia di musulmani bosniaci, a poche centinaia di chilometri da Ancona.Se vogliamo accelerare un simile ripudio nell'Islam italiano, se vogliamo che siano più numerose e più forti le voci di chi dice «not in my name» (come ha subito gridato Igiaba Scego, scrittrice musulmana di origine eritrea, che vive a Roma), abbiamo un'unica strada: accelerare l'integrazione. Ma quella vera.

Per far questo occorre radicalizzare la laicità, e dunque la terzietà religiosa, dello Stato: e contemporaneamente consentire il più pieno esercizio della vita religiosa delle comunità islamiche nel nostro Paese. Esattamente il contrario di ciò che propone la Destra (Lega e Forza Italia): che difende i presepi e i crocifissi nelle scuole (così che i bambini musulmani che ci studiano mai potranno sentirsi pienamente cittadini italiani) e al tempo stesso si oppone vigorosamente alla costruzione di nuove moschee. Ma anche la Sinistra, e l'intera classe dirigente italiana, non sembrano consapevoli che questa è una delle partite cruciali per il futuro del Paese.

Il caso di Firenze è emblematico. Qui la comunità islamica ha presentato un progetto per una grande moschea nel settembre del 2010. L’arcivescovo (cui certo non spettava esprimere un giudizio) sostenne che sarebbe stato meglio non pensare ad un unico tempio, ma a tanti piccoli luoghi di preghiera, possibilmente senza minareto. E il sindaco Matteo Renzi mise subito le mani avanti, dichiarando: «al momento non c’è un progetto, non c’è un’ipotesi di lavoro». Per poi chiudere ogni prospettiva: «Non vedo spazi nel centro storico di Firenze per farla, in questo momento». Oggi, cinque anni dopo questo esorcismo, tutto è ancora fermo: e l'assenza della moschea è assai eloquente sulle vere intenzioni di chi parla di integrazione.

Ebbene, è da questa miopia che dobbiamo liberarci: quando ci sembrerà finalmente venuto il momento di costruire l'Italia del futuro? Soffocati dagli eterni tatticismi della politica e prigionieri in un discorso pubblico inchiodato alla cronaca di un presente mortificante, sembriamo non sapere che presto anche in Italia si porranno le questioni che oggi agitano la Francia.