NENA news

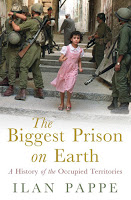

Secondo La più grande prigione al mondo, il nuovo libro dello storico israeliano Ilan Pappe, fin dal 1963 – quattro anni prima della guerra del 1967 – il governo israeliano stava progettando l’occupazione militare ed amministrativa della Cisgiordania.

La pianificazione dell’operazione – nome in codice “Granit” (granito) – ebbe luogo durante un mese nel campus dell’università Ebraica nel quartiere di Givat Ram a Gerusalemme ovest. Gli amministratori militari israeliani responsabili del controllo dei palestinesi si riunirono con funzionari legali dell’esercito, figure del ministero dell’Interno e avvocati privati israeliani per stilare le norme giuridiche ed amministrative necessarie per governare sul milione di palestinesi che all’epoca vivevano in Cisgiordania.

Questi piani facevano parte di una strategia più complessiva per mettere la Cisgiordania sotto occupazione militare. Questa strategia era denominata in codice “Piano Shacham”, dal nome del colonnello israeliano Mishael Shacham che ne era l’autore, e venne ufficialmente presentata dal capo di stato maggiore dell’esercito israeliano il 1 maggio 1963.

Pappe ha sostenuto a lungo che la guerra del 1967 e l’occupazione che ne seguì non furono “l’impero casuale” descritto dai sionisti progressisti. Pappe ritiene che un “Grande Israele” fosse stato prospettato fin dal 1948, e la sua pianificazione sia avvenuta fin dalla guerra di Suez del 1956.

La novità contenuta in La più grande prigione al mondo è il resoconto dettagliato da parte di Pappe esattamente di quello che i pianificatori israeliani avevano stabilito nel 1963: ossia “la più grande mega-prigione per un milione e mezzo di persone – un numero che sarebbe cresciuto fino a quattro milioni – che sono ancor oggi, in un modo o nell’altro, incarcerati all’interno dei muri reali o virtuali di questa prigione.”

Sistema di controllo

La descrizione da parte di Pappe degli incontri di Givat Ram ricorda il modo in cui aprì il suo libro più venduto, La pulizia etnica della Palestina, con la sua descrizione della “Casa Rossa” a Tel Aviv in cui il “Piano Dalet” (il Piano D) – per espellere quasi un milione di palestinesi – fu ordito 15 anni prima.

E in un certo senso La più grande prigione al mondo completa una trilogia, che comprende anche I palestinesi dimenticati: una storia dei palestinesi in Israele, che include la storia del popolo palestinese sotto il sionismo dal 1948 ad oggi.

Pappe afferma che il governo israeliano comprese nel 1963 che non sarebbe stato in grado di condurre un’espulsione di massa delle dimensioni della Nakba, espulsione forzata dei palestinesi nel 1948, a causa del controllo internazionale. Ciò spiega perché cominciò a disegnare un sistema di controllo e di divisione che avrebbe garantito una colonizzazione di successo in Cisgiordania, avrebbe privato i palestinesi dei diritti umani fondamentali, non concedendo loro la cittadinanza, e avrebbe garantito che la loro condizione di non cittadini nel loro stesso Paese non sarebbe mai stata negoziabile.

Benché la guerra del 1967 abbia determinato l’espulsione di altri 180.000 palestinesi (secondo le Nazioni Unite) e forse addirittura 300.000 (secondo il libro di Robert Bowker Palestinian refugees:Mythology, Identity, and the Search for Peace [Rifugiati palestinesi: mitologia, identità e la ricerca della pace]), secondo Pappe gli incontri di Givat Ram e quelli che seguirono prospettarono una specie di amministrazione carceraria per i palestinesi rimasti.

Già il 15 giugno, tre giorni dopo la fine della guerra, una commissione di direttori generali, compresi tutti i ministri del governo responsabili dei territori appena occupati, iniziò ad edificare quella che Pappe chiama una “infrastruttura per l’incarcerazione” dei palestinesi. Tutta questa pianificazione, egli scrive, ora si può trovare in due volumi di resoconti resi pubblici, per un totale di migliaia di pagine, derivanti dai verbali degli incontri del comitato.

Quasi subito dopo la conclusione della guerra, Israele iniziò a mettere in atto un piano ideato da Yigal Alon – membro del parlamento israeliano, la Knesset. Il piano era di creare dei “cunei” de-arabizzati, serie di colonie solo di ebrei in Cisgiordania “che avrebbero separato palestinesi da palestinesi ed essenzialmente annesso parti della Cisgiordania ad Israele.”

Questi cunei, inizialmente nella valle del Giordano e sulle montagne orientali, sarebbero stati più tardi perfezionati da Ariel Sharon, ministro dell’Edilizia di Israele e più tardi primo ministro. Alla fine avrebbero assunto le caratteristiche concrete di una prigione, nella forma di posti di blocco, di un muro dell’apartheid e di altre barriere fisiche.

Pappe contesta la tesi secondo cui le colonie israeliane, illegali secondo il diritto internazionale, siano state il risultato di un movimento messianico nazional –religioso, un argomento sostenuto in modo più articolato da Idith Zertal e Akiva Eldar nel loro libro Lords of the Land: The War Over Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967-2007. [“Signori della terra: la guerra sulle colonie israeliane nei territori occupati, 1967-2007]. Al contrario fornisce prove che dimostrano il fatto che i governi sionisti laici, compreso quello di Golda Meir, del partito Laburista, corteggiarono questo movimento e lo utilizzarono per promuovere l’espansione coloniale da parte di Israele.

Percepibile

Non ci volle molto, comunque, prima che lo schema del governo provocasse una resistenza di massa, iniziata con la Prima Intifada del 1987-1993. Gli accordi di Oslo cercarono di affrontare questa resistenza. Pappe mostra che gli accordi di Oslo non ebbero mai l’obbiettivo di arrivare ad uno Stato palestinese e che definirono semplicemente la creazione di piccoli cantoni simili ai bantustan dell’apartheid sudafricano, con benefici aggiuntivi per il fatto che i costi e le responsabilità dell’occupazione vennero in larga misura trasferiti a importanti donatori ed organizzazioni internazionali – soprattutto l’Unione Europea – ed all’Autorità Nazionale Palestinese appena creata.

E’ qui che la metafora della prigione di Pappe diventa più percepibile. Finché l’ANP darà seguito alle proprie responsabilità riguardo alla sicurezza, la resistenza palestinese verrà messa a tacere, i palestinesi potranno vivere in una prigione di minima sicurezza “senza diritti civili ed umani fondamentali”, ma con l’illusione di una limitata autonomia. Appena la resistenza si manifesta, tuttavia, Israele impone i controlli di una prigione di massima sicurezza.

Quindi negli anni seguenti la Cisgiordania è diventata la prigione di minima sicurezza e Gaza - con Hamas alla guida della resistenza – è diventata quella di massima sicurezza. I palestinesi, scrive Pappe, “potrebbero essere sia i detenuti della prigione aperta della Cisgiordania o incarcerati in quella di massima sicurezza della Striscia di Gaza.” Tutto quello che è avvenuto dopo la guerra del 1967, nota Pappe, segue la “logica del colonialismo di insediamento” e quella logica prevede la possibile eliminazione dei palestinesi autoctoni. Tuttavia questo risultato non è inevitabile. Un’alternativa è possibile, afferma Pappe, se Israele smantella le colonie e apre la strada “alla logica dei diritti umani e civili.”

Rod Such è un ex curatore delle enciclopedie “World Boook” ed “Encarta” [una cartacea e l’altra digitale, entrambe pubblicate negli USA, ndt.]. Vive a Portland, Oregon, ed è attivo nella campagna di Portland “liberi dall’occupazione”.

(traduzione di Amedeo Rossi – Zeitun.info)

L’espansione coloniale israeliana nella Valle del Giordano prosegue. Tel Aviv non ha mai nascosto l’enorme interesse su quel 30% di Cisgiordania, la zona più fertile dell’intera Palestina storica e unica via di comunicazione con il mondo esterno per il governo dell’Anp. Da anni il governo Netanyahu pone come precondizione intoccabile all’eventuale negoziato il mantenimento del controllo militare e di sicurezza sulla Valle del Giordano, annullando di fatto ogni possibilità di uno Stato palestinese sovrano.

Secondo fonti locali, ora le autorità israeliane stanno lavorando al trasferimento forzato di 200 palestinesi (di cui 45 donne e 60 bambini) dai propri villaggi e dalle proprie terre nelle comunità di Ein al-Hilweh e Umm al Jamal, nella parte settentrionale della Valle del Giordano. Mahdi Daraghmeh, membro del consiglio municipale della Valle del Giordano, ha denunciato ieri la consegna di ordini di demolizione e di evacuazione a 30 famiglie palestinesi da 60 abitazioni e strutture agricole.

Datati primo novembre, ma consegnati ieri, gli ordini danno solo 8 giorni di tempo. Dunque, sono “scaduti” nello stesso giorno della notifica. Le famiglie aspettano l’arrivo dei bulldozer israeliani in qualsiasi momento. Secondo Daraghmeh, la motivazione reale è l’espansione delle colonie agricole.

Una paura che si lega a quanto annunciato dal ministro israeliano dell’Abitazione, Yoav Galant, che mercoledì ha reso noto un piano “per rafforzare le comunità ebraiche nella Valle del Giordano”, un progetto che – attraverso fondi statali a cooperative e insediamenti agricoli a chi deciderà di trasferirsi e l’eliminazione dei limiti alla costruzione – raddoppierà il numero di coloni israeliani nell’area. Da 6mila a 12mila: le colonie presenti nella Valle del Giordano, 37, sono esclusivamente colonie agricole e i residenti non sono numerosi come nel resto degli insediamenti della Cisgiordania.

Numeri ridotti ma effetti devastanti per la popolazione palestinese: dal 1967 la Valle del Giordano è per oltre il 90% sotto il controllo israeliano, tra Area C, zone militari chiuse e aree di addestramento. Area A, sotto il controllo palestinese, sono solo la città di Gerico e piccolissime porzioni di alcuni villaggi. È a Gerico che buona parte della popolazione è stata costretta a trasferirsi in questi 50 anni, spinti da demolizioni di case, espansione coloniale e perdita dei mezzi di sussistenza: dei 320mila abitanti pre-1967 ne restano 56mila, meno del 20% delle riserve d’acqua sono utilizzabili da palestinesi e il tasso di povertà è pari al 33,5%, il più alto della Cisgiordania.

Senza acqua e con sempre meno terra a disposizione, le comunità palestinesi hanno difficoltà estreme nel coltivare la terra e sono per lo più costretti a lavorare per pochi shekel al giorno nelle colonie israeliane, che da parte loro producono a basso costo e si rendono molto più competitivi sul mercato interno, prigioniero, palestinese.

L’obiettivo di un simile piano è chiarissimo. Israele va avanti nell’espansione territoriale in una zona strategica per rendere più difficile in futuro un’eventuale evacuazione dei coloni. Tel Aviv sa che il tempo è prezioso e che ogni metro guadagnato sarà un punto in più al tavolo del negoziato. E la Valle del Giordano è centrale nei piani del governo.

internazionale,

Non è mai successo niente di simile: un impero promette una terra che non è stata ancora conquistata a un popolo che non ci vive, senza chiedere il permesso agli abitanti del posto. Non c’è altro modo di descrivere l’incredibile incoscienza colonialista che viene fuori da ogni sillaba della dichiarazione Balfour, con cui cent’anni fa, il 2 novembre 1917, il Regno Unito s’impegnò a facilitare la nascita di uno stato per il popolo ebraico in Palestina.

Questa settimana i primi ministri di Israele e Regno Unito festeggiano un’enorme conquista sionista. Ma è arrivato il momento di fare un esame di coscienza. Il tempo di festeggiare è finito. Sono passati cento anni di colonialismo, prima britannico poi israeliano, e a farne le spese è stato un altro popolo. È stato un disastro senza fine. La dichiarazione Balfour avrebbe potuto essere un documento giusto, se avesse garantito un trattamento equo sia al popolo che sognava quella terra sia al popolo che la abitava. Il Regno Unito però preferì i sognatori, pochissimi dei quali vivevano in quel paese, a discapito degli abitanti, che stavano lì da centinaia di anni e che erano la maggioranza assoluta. A loro preferì non dare alcun diritto nazionale. Immaginate se uno stato promettesse di trasformare Israele nella patria nazionale degli arabi israeliani e chiedesse alla maggioranza ebraica di accontentarsi dei “diritti civili e religiosi”. È quello che successe all’epoca, ma in modo ancora più discriminatorio: gli ebrei erano una minoranza ancora più esigua (meno di un decimo) di quanto non lo siano oggi gli arabi israeliani.

Così il Regno Unito gettò i semi di una catastrofe che oggi continua ad avvelenare entrambi i popoli con i suoi frutti. Non c’è da festeggiare. Anzi, il centesimo anniversario della dichiarazione dev’essere un monito a rimediare all’ingiustizia mai riconosciuta, né dal Regno Unito né, ovviamente, da Israele. Dalla dichiarazione Balfour nacquero non solo lo stato di Israele, ma anche le politiche nei confronti delle “comunità non ebree”, come si legge nella lettera inviata dal ministro degli esteri britannico lord Arthur James Balfour al barone Rothschild, rappresentante della comunità ebraica e sionista convinto. La discriminazione degli arabi israeliani e l’occupazione delle terre dei palestinesi sono la continuazione diretta di quella lettera. Il colonialismo britannico spianò la strada a quello israeliano, anche se non era nelle sue intenzioni farlo continuare per altri cento anni.

Anche nel 2017 Israele s’impegna a garantire “diritti civili e religiosi” ai palestinesi, che però non hanno una patria. Balfour fu il primo a prometterne una. In quel periodo, negli anni della prima guerra mondiale, il Regno Unito fece varie promesse contraddittorie. Ne fece anche agli arabi, ma ha mantenuto solo quelle fatte agli ebrei. Come ha scritto Shlomo Avineri su Haaretz, l’unico scopo della dichiarazione Balfour era quello di minimizzare l’opposizione degli ebrei statunitensi alla partecipazione degli Stati Uniti alla guerra.

Dopo la dichiarazione Balfour, molti ebrei emigrarono in Palestina. Da subito si comportarono come padroni e il loro atteggiamento nei confronti degli abitanti non ebrei non è cambiato. Non fu un caso che un piccolo gruppo di ebrei sefarditi che abitavano in Palestina si oppose a Balfour e difese l’uguaglianza con gli arabi. E non fu un caso che furono messi a tacere.

La dichiarazione Balfour permise alla minoranza ebrea di controllare il paese, ignorando i diritti nazionali di un altro popolo. Cinquant’anni dopo la pubblicazione del documento, Israele conquistò la Cisgiordania e Gaza. Le invase con lo stesso piglio colonialista. E ancora oggi prosegue la sua occupazione, trascurando i diritti degli altri abitanti.

Balfour pensava che nello stato d’Israele gli ebrei avevano dei diritti e i palestinesi non li avevano e non li avrebbero mai avuti. Come i suoi successori nella destra israeliana, Balfour non lo ha mai nascosto. Nel suo discorso tenuto al parlamento britannico del 1922, lo dichiarò apertamente.

Nel centesimo anniversario della dichiarazione Balfour, la destra nazionalista dovrebbe chinare il capo e ringraziare la persona che ha dato origine alla superiorità ebraica in Israele, cioè Arthur James Balfour. I palestinesi e gli ebrei che vogliono giustizia invece dovrebbero essere in lutto. Se non ci fosse stata quella dichiarazione, forse oggi questo paese sarebbe diverso e più giusto.

il manifesto,

Israele/Palestina. Oggi è l'anniversario del documento con cui cento anni fa la Gran Bretagna promise un "focolare ebraico" in Palestina. Israele celebra, i palestinesi chiedono le scuse di Londra. La partenza ieri del premier israeliano Netanyahu per Londra, dove prenderà parte con i massimi rappresentanti politici britannici, ad eccezione del leader laburista Jeremy Corbyn, alle celebrazioni per il 100esimo anniversario della Dichiarazione Balfour - che promise un “focolare ebraico” in Palestina aprendo la strada alla nascita di Israele -, è stata accompagnata ieri dall’ironico saluto organizzato a Betlemme da Banksy.

Davanti al suo hotel, “The Walled Off”, con vista sul Muro, lo

street artist britannico ha organizzato un party per i bambini dei campi profughi vicini, per ricordare gli 800mila palestinesi (oggi cinque milioni) costretti all’esilio dopo la proclamazione dello Stato di Israele nel 1948. Durante il party in strada è stata pronunciata una dura critica dei risultati della Dichiarazione Balfour.

L’evento si è aperto con l’invito da parte di un uomo vestito secondo la moda del secolo scorso ai bambini ad avvicinarsi al tavolo, dove spicca una torta coi colori della bandiera britannica. L’uomo poi ha pronunciato un discorso in cui critica la Dichiarazione Balfour “che diede inizio ad un secolo di confusione e conflitto”. Infine su sua richiesta una signora simile alla regina di Inghilterra apre una tenda e sul Muro appaiono così i simboli della casa reale britannica e la scritta a grandi lettere: Sorry.

La leadership palestinese intanto continua a chiedere le scuse di Londra, che la premier Theresa May ha escluso, e il riconoscimento britannico dello Stato di Palestina. Oggi migliaia di scolari di Cisgiordania e Gaza invieranno lettere di protesta alle autorità diplomatiche della Gb mentre una delegazione di decine di attivisti inglesi, partiti nei mesi scorsi da Londra, concluderà a Gerusalemme la sua simbolica “marcia di scuse” al popolo palestinese. In Israele al contrario l’anniversario della Dichiarazione Balfour viene celebrato con conference, incontri e numerose iniziative di ringraziamento alle autorità britanniche.

Internazionale articoli per comprendere adici storiche e politiche delle divisioni etniche, nonché una forte povertà da entrambe le parti rendono la crisi birmana molto complessa

EREDITA' COLONIALE

di Lee Jones

Negli ultimi due mesi quasi 600mila musulmani rohingya sono scappati da una persecuzione cruenta nello stato birmano del Rakhine, rifugiandosi in Bangladesh. Gli osservatori occidentali, inorriditi, hanno avuto reazioni in gran parte moralistiche, ma alcuni hanno sottolineato i fattori economici alla base delle violenze. Hanno ragione, ma sarebbe semplicistico ridurre la crisi agli interessi legati alla terra o all’intolleranza religiosa.

Lo scontro tra buddisti e musulmani per la terra e le risorse nello stato del Rakhine non è una novità. Dal quattrocento al settecento in questa regione ci furono ripetuti conlitti tra gli imperi musulmani che si espandevano da ovest e il regno buddista di Mrauk U, nell’Arakan (Rakhine). Questi conflitti terminarono solo nel 1785, quando la regione fu conquistata dal regno di Birmania. Fu però soprattutto il colonialismo britannico (1824-1948) a gettare i semi della crisi attuale. La Birmania faceva parte dell’impero britannico e fu meta di grandi migrazioni dal subcontinente indiano.

I britannici incoraggiarono in particolare i bengalesi a migrare in Birmania per far fronte alla carenza di manodopera o per il lavoro nelle piantagioni. Nel distretto di Akyab (oggi Sittwe), per esempio, dal 1871 al 1911 la popolazione musulmana triplicò, mentre quella rakhine, buddista, aumentò di appena un quinto. Comprensibilmente, quindi, nella memoria culturale dei rakhine c’è la percezione di essere stati “travolti” dagli “immigrati musulmani”.

Più in generale, l’immigrazione verso la Birmania raggiunse il livello massimo nel 1927, con 480mila nuovi arrivi su una popolazione di 13 milioni di persone. a quel tempo gli abitanti di etnia indiana avevano ormai assunto posizioni di rilievo nell’economia del paese, non solo come braccianti nell’agricoltura ma anche come professionisti qualificati, commercianti e finanzieri. Durante la crisi economica degli anni trenta, molti contadini indebitati con gli usurai indiani fallirono e gli indiani diventarono grandi proprietari terrieri.

La risposta a questo rapido afflusso demografico fu una forma di nazionalismo economico con connotazioni razziali che resiste ancora oggi. È un fenomeno non tanto diverso dal nazionalismo xenofobo che ha accompagnato talvolta l’immigrazione di massa per motivi economici neipaesi occidentali. Scoppiarono rivolte contro gli indiani nel 1930 e 1931 e in particolare contro i musulmani nel 1926 e nel 1938. Queste ultime furono guidate dalla maggioranza etnica bamar e non interessarono il Rakhine. Solo nel 1942, dopo che il Regno Unito fu sconitto dalle forze d’invasione giapponesi, nella regione scoppiarono scontri tra le diverse comunità. Le milizie rakhine sfruttarono il conflitto per vendicarsi dei loro nemici musulmani, costringendo decine di migliaia di persone a riparare in India. Come se non bastasse, i britannici armarono le forze volontarie rohingya, ufficialmente per attaccare le forze d’occupazione giapponesi; in realtà, però, spesso i gruppi armati volontari attaccarono gli insediamenti rakhine, le pagode e i monasteri buddisti. I rohingya, inoltre, accompagnarono la riconquista britannica del Rakhine, in seguito alla quale i gruppi rakhine furono repressi con la forza.

Con la decolonizzazione, i musulmani di ritorno temettero giustamente di essere accorpati allo stato birmano postcoloniale e organizzarono una rivolta (mujahid) a favore dell’annessione del Rakhine settentrionale al Pakistan orientale, scatenando una serie di operazioni di controinsurrezione dell’esercito birmano per tutti gli anni cinquanta. Un’eredità fondamentale di questi spostamenti di popolazioni causati dal secondo conflitto mondiale e dai successivi disordini è che i musulmani che via via tornarono nel Rakhine furono bollati come “immigrati clandestini bengalesi”.

Questa storia complessa e drammatica è il motivo per cui i rohingya (termine diventato comune solo dopo l’indipendenza della Birmania) non sono tra le 135 minoranze etniche ufficialmente riconosciute e sono classificati come “bengalesi”.

Nazionalismo economico

Data l’esperienza del colonialismo britannico, non sorprende che il nazionalismo popolare birmano abbia avuto in dall’inizio un tono fortemente razzista, in particolare nei confronti dei cosiddetti kalar, gli “intrusi” dalla pelle scura provenienti dal subcontinente indiano. L’obiettivo fondamentale del governo dopo l’indipendenza fu la birmanizzazione dell’economia, dominata dagli stranieri. Memore del trauma degli anni trenta, nel 1953 il governo nazionalizzò la terra e vietò l’affitto privato agli agricoltori (divieto che in larga misura rimane ancora oggi), sradicando quel che restava della classe dei proprietari terrieri indiani.

La birmanizzazione culminò nella nazionalizzazione di 15mila imprese dopo il colpo di stato militare del 1962, che spinse tra i 125mila e i 300mila birmani di etnia indiana ad abbandonare il paese. Questi si aggiunsero ai 400mila indiani, britannici e anglobirmani già evacuati durante la decolonizzazione. Il movimento 969, nato dopo il 2011, che incoraggia i buddisti a boicottare le imprese musulmane, è solo l’ultimo rigurgito di questo nazionalismo economico xenofobo.

La colonizzazione lasciò anche profondi traumi religiosi. Dopo aver causato la perdita della sovranità indigena e l’afflusso dei musulmani, i britannici si rifiutarono di assolvere ai tradizionali doveri del potere sovrano buddista – per esempio quello di nominare gli abati – favorendo la crescita delle attività dei missionari cristiani e provocando una profonda crisi culturale tra i buddisti. La restaurazione del buddismo diventò così un elemento centrale del nazionalismo bamar, e sia la religione sia la cultura bamar diventarono elementi dominanti degli sforzi di ricostruzione postcoloniale, mentre le minoranze etniche e religiose furono sempre più marginalizzate.

Oggi molti buddisti in Birmania sono sinceramente convinti che, come nel periodo coloniale, la loro religione e la loro cultura siano minacciate da un’“onda anomala” di immigrazione musulmana. L’Indonesia, che ha avuto imperi buddisti e indù, è spesso spesso citata come esempio di quello che potrebbe succedere in Birmania se non saranno prese contromisure drastiche. In realtà questi timori non hanno alcuna base oggettiva: solo il 3 per cento della popolazione birmana è musulmana, contro circa l’89 per cento di buddisti. ma la cosa è irrilevante, perché la maggior parte della gente è condizionata da anni di propaganda del governo, cattiva istruzione e deferenza generalizzata verso i monaci buddisti, alcuni dei quali hanno fomentato l’islamofobia. Del resto, la paura di essere culturalmente travolti non è nuova, e non è legata solo alla transizione “democratica” cominciata dopo il 2010. Ci sono state rivolte antimusulmane anche durante il regime militare, nel 1997 e nel 2001, e il famigerato monaco nazionalista Ashin Wirathu, esponente del maBatha, l’associazione per la tutela della razza e della religione, è stato arrestato per istigazione alla violenza nel 2003.

Questa vicenda spiega perché oggi ci sia un difuso consenso per il maBatha, per le leggi sulla tutela della razza e della religione (che discriminano i musulmani) e per la pulizia etnica condotta dall’esercito birmano nel Rakhine. e spiega perché, politicamente, Aung San Suu Kyi ha uno spazio di manovra così limitato, anche se bisogna dire che non ha fatto quasi nulla per smontare queste pericolose leggende o per favorire l’armonia tra le diverse comunità. Anzi, L’uso del termine “bengalesi” da parte dei suoi collaboratori, i suoi commenti passati sul “potere globale musulmano” e l’epurazione dei candidati musulmani dalle liste elettorali dell’Nld nel 2015 fanno pensare aun certo pregiudizio antimusulmano.

L’espulsione originaria alla base delle continue persecuzioni dei rohingya (e più in generale degli attacchi antimusulmani) c’è un intreccio di fattori materiali e ideologici che vanno oltre la questione superficiale e a breve termine dell’appropriazione della terra. molti musulmani sono guardati con sospetto per il solo fatto di essere associati al colonialismo e alla rivolta mujahit. Dopo la ine del colonialismo, anche se il termine “rohingya” veniva usato nei circoli ufficiali, i rohingya non furono mai riconosciuti come uno dei gruppi etnici ufficiali della Birmania. All’inizio avevano il diritto di voto e alcuni di loro furono eletti in parlamento (uno diventò anche viceministro). Poi però, con l’ascesa del nazionalismo buddista bamar e le crescenti resistenze delle minoranze etniche contro l’omologazione (che portarono allo scoppio di una delle guerre civili più lunghe del nostro tempo), lo stato diventò sempre più ostile verso i musulmani.

Nel 1962 l’esercito espulse i soldati musulmani. Nel 1977 si diffuse la voce che molti “bengalesi” avevano approfittato dei blandi controlli alla frontiera per attraversare il confine dal Pakistan orientale (Bangladesh dal 1971) ed entrare nel Rakhine: il regime appoggiato dai militari reagì ordinando una serie di operazioni di “pulizia” alla vigilia del censimento nazionale e rimpatriando in Bangladesh 200mila musulmani.

Poi, sulla base della nuova legge sulla cittadinanza del 1982, i rohingya furono gradualmente privati dei loro diritti. Spesso non potevano nemmeno dimostrare di essere residenti in Birmania, anche perché i documenti ufficiali erano stati distrutti e loro erano stati costretti a rimpatriare con la forza. Dopo il 1988, quando i rohingya assunsero un ruolo di primo piano nel movimento per la democrazia sperando di recuperare i loro diritti, furono ancora una volta vittime di una violenta repressione, che nel 1992 provocò un nuovo esodo di 250mila persone verso il Bangladesh.

In tutto questo bisogna distinguere la posizione dei rakhine buddisti, che si considerano “vittime” sia del numero crescente di “immigrati clandestini bengalesi” (anche se il rapporto è ancora di due a uno a loro favore) sia del governo centrale a maggioranza bamar. Il Rakhine è il secondo stato più povero della Birmania, e il poco sviluppo che c’è stato si deve a una manciata di megaprogetti – che non creano occupazione a livello locale e i cui benefici sono monopolizzati dal regime e dagli investitori stranieri – o alla crescita di un’industria ittica con alti tassi di sfruttamento. In alcuni villaggi del Rakhine le condizioni non sono molto diverse da quelle dei campi profughi dove vivono molti rohingya. In una situazione di scarsità di risorse e di forte competizione economica, i rakhine guardano con risentimento all’attenzione che l’occidente riserva ai rohingya e percepiscono come “di parte” le donazioni e i finanziamenti stranieri. Questo spiega gli attacchi ai camion degli aiuti e le proteste contro le sedi dei donatori, considerati colpevoli di aver offeso il buddismo.

Con la transizione democratica cominciata nel 2011 i rakhine hanno colto l’occasione per organizzarsi politicamente, conquistando la maggioranza all’assemblea dello stato. Molti hanno appoggiato le brutali azioni dell’esercito e della polizia come forma di rivalsa contro i loro avversari, e hanno approfittato dei disordini per occupare i terreni coltivati dai rohingya. Alcuni, invece, sono scappati con i rohingya, a riprova della disperazione e della povertà condivise. Non è un caso che condizioni così straordinariamente difficili abbiano scatenato la violenza di entrambe le comunità. Le prime milizie rakhine antimusulmane si formarono negli anni quaranta; oggi ne sono attive tre, ognuna delle quali promuove l’“autodeterminazione” del Rakhine e rifiuta i rohingya in quanto “bengalesi”. anche i rohingya hanno più volte preso le armi, e il vero mistero è come mai l’Arakan Rohingya Salvation Srmy (Arsa) abbia impiegato tanto a formarsi di fronte a simili persecuzioni e violenze. Gli attacchi dell’Arsa ai posti di polizia e contro l’esercito birmani – l’ultimo dei quali, alla fine di agosto, ha provocato l’offensiva armata che ha provocato l’attuale esodo dei rohingya – sono atti disperati di uomini armati di catapulte e “pistole” di legno.

Insomma, anche se le semplici motivazioni economiche non vanno sottovalutate, il quadro politico ed economico dietro l’attuale crisi è molto più complesso. Come per altri conflitti etnici nel paese, le tensioni sono il riflesso della crisi da cui è nato lo stato birmano. La Birmania è stata fondata senza un vero consenso dei vari gruppi etnici sulla natura dello stato o sull’organizzazione del potere e la divisione delle risorse. Gli sciovinisti bamar buddisti, impreparati a fare le concessioni necessarie per assicurarsi la partecipazione degli altri gruppi alla costruzione dello stato, hanno cercato di imporre la loro visione con la forza, aprendo la strada a una serie di scontri nelle zone di confine. I rohingya sono quelli che hanno sofferto di più, perché si sono visti negare anche lo status di minoranza. Mentre lo stato bamar cerca di accorpare con la forza i gruppi etnici riconosciuti all’interno dell’Unione birmana, fa di tutto per espellere con la forza i rohingya.

|

|

Il campo profughi di Balukali, Cox’s Bazar, 2 ottobre 2017

Fonte: Internazionale 1128

|

LA FINE DELLA FAVOLA BIRMANA

di Thant Myint-U

Finalcial Time

Oggi la situazione in Birmania è preoccupante, come non accadeva dai giorni più bui della dittatura militare. L’attenzione di tutto il mondo si è giustamente concentrata sulla crisi dei rohingya e sulle centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini in fuga, uno dei più grandi esodi di profughi dalla seconda guerra mondiale.

Il peggio potrebbe non essere finito. I bisogni essenziali sono tutt’altro che soddisfatti e non si è ancora cominciato a parlare seriamente di un possibile ritorno dei profughi né di un’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani. C’è la possibilità che i paesi occidentali rispondano con sanzioni mirate. anche se non sono state imposte sanzioni formali, l’interesse degli investitori stranieri e il numero di turisti subiranno di sicuro un crollo. Questo in un momento in cui la fiducia degli investitori locali è debole e il settore bancario instabile.

Presto milioni di persone tra le più povere dell’Asia potrebbero dover affrontare un futuro drammatico. Il minimo peggioramento economico minaccerà direttamente il processo di pace in Birmania, già molto fragile. Nel paese sono attivi una ventina di “gruppi etnici armati”, il più grande dei quali conta più di 20mila uomini, e centinaia di milizie locali. Negli ultimi anni in più occasioni ci sono stati scontri violenti e lungo i confini con la Thailandia e la Cina vivono quasi 500mila sfollati.

La crescita economica da sola non sarà sufficiente a portare la pace, ma senza la spinta di un’economia inclusiva e in rapida crescita il processo di pace esaurirà il suo slancio. L’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), responsabile degli attacchi che lo scorso agosto hanno scatenato l’ultima ondata di violenze, potrebbe potrebbe colpire ancora. In uno scenario ancora peggiore, i gruppi jihadisti internazionali potrebbero prendere di mira le città della Birmania centrale, dove altri due milioni di musulmani non rohingya vivono in pace, almeno per il momento, con i loro vicini buddisti, indù e cristiani. Il terrorismo importato dall’estero potrebbe innescare nuove violenze tra le diverse comunità, con conseguenze devastanti.

Molti in occidente hanno visto per decenni la Birmania quasi esclusivamente attraverso le lenti di una lotta tra il movimento per la democrazia, guidato da Aung San Suu Kyi, e una giunta militare senza volto. Pochi si sono sforzati di comprendere la profondità e le complessità delle sfide del paese o hanno cercato di trovare una soluzione pragmatica. I fallimenti nella gestione del potere hanno avuto un costo politico minimo. Nel paese circola il mito della Birmania come una nazione ricca che ha sbagliato, di un’epoca d’oro non troppo lontana rovinata da dittatori militari. Il corollario di tutto questo è che un unico cambiamento, per esempio la nascita di un governo democratico, basti a sprigionare il potenziale del paese e a restituirgli il posto che gli spetta tra i più ricchi della regione. Non c’è traccia di un vero programma di modernizzazione. Si tende a sorvolare sugli effetti di vent’anni di sanzioni, trent’anni di isolamento volontario, cinquant’anni di governo autoritario, settant’anni di guerre interne e più di un secolo di colonialismo. Ovunque si vedono le conseguenze di decenni in cui la spesa pubblica per la sanità e l’istruzione è stata cancellata. Le tendenze xenofobe sono radicate in tutti gli schieramenti politici. Le istituzioni statali sono fragilissime e in molte parti del paese quasi assenti. Di sicuro alcune cose sono migliorate negli ultimi anni: la vita politica oggi è più libera rispetto a qualsiasi momento negli ultimi cinquant’anni e si sta almeno tentando di compiere una transizione dalla dittatura militare a un governo quasi democratico. Nessuno vuole tornare all’isolamento. ma l’insieme delle side che oggi il paese ha di fronte è così imponente che è difficile capire come questa tendenza positiva possa sopravvivere.

Senza lungimiranza

Non si tratta solo del processo di pace, dell’economia e della crisi dei rohingya. Migrazioni, urbanizzazione, cambiamento climatico e la rivoluzione delle telecomunicazioni stanno ridefinendo la società birmana. I rapporti con la Cina sono in una fase critica, con la possibilità che enormi progetti infrastrutturali ridisegnino la geografia del paese. al contempo quasi nessuno si sofferma sul quadro a lungo termine.

Pensiamo allo stato del Rakhine settentrionale, che oggi è teatro di violenze e domani potrebbe essere il luogo dove torneranno i profughi: cosa sarà tra dieci o quindici anni? Una fermata lungo la nuova autostrada tra Cina e India? O sarà sommerso a causa del cambiamento climatico?

Perfino un governo esperto e aiutato da tecnocrati preparati avrebbe difficoltà a gestire ciò che la Birmania sta affrontando, per non parlare dei possibili progetti per il futuro. Il mondo fa bene a dare

priorità alla crisi in corso. ma è altrettanto importante liberare il campo una volta per tutte dalla favola birmana e capire che lavorare in questo paese significa avere a che fare con uno stato quasi fallito. Bisogna raddoppiare gli sforzi per valorizzare le risorse del paese, soprattutto attraverso investimenti nella sanità e nell’istruzione; e, cosa forse più importante, contribuire a trasmettere un’idea di futuro nuova e positiva. Altrimenti la crisi di oggi sarà solo la prima di una lunga serie.

IL GRANDE ESODO

di Francis Wade

Due anni fa, in un villaggio pochi chilometri a nord di Sittwe, nello stato birmano del Rakhine, ho conosciuto un ragazzo di 25 anni che mi ha parlato della sua amicizia, ormai finita, con un coetaneo rohingya. Nel giugno del 2012 il suo villaggio e altri vicini nel Rakhine erano stati usati come base da bande di estremisti buddisti che, armati di bastoni, machete e taniche di benzina, avevano devastato un quartiere a maggioranza musulmana nel centro di Sittwe.

Il ragazzo non era nel villaggio durante l’attacco. sapeva però che molti suoi vicini erano saliti sugli autobus diretti a Sittwe, dove i buddisti avevano preso d’assalto le case dei musulmani, costringendo migliaia di rohingya a rifugiarsi nei campi profughi. Il ragazzo simpatizzava con gli aggressori. Il suo amico rohingya aveva smesso da tempo di venire al villaggio, e lui non aveva alcuna voglia di riallacciare i rapporti. Gli ho chiesto perché. “Il suo sangue è diverso”, mi ha detto. L’amico vendeva riso al mercato locale e qualche volta restava a dormire a casa sua. “Non credo sia una cattiva persona, ma la sua etnia è cattiva. È il suo gruppo che è cattivo”.

Quelli del 2012 sono stati i primi focolai di violenza tra buddisti e musulmani in Birmania mentre il paese attraversava la fase di transizione dal regime militare, e si sono conclusi con la quasi totale segregazione delle due comunità in gran parte della zona occidentale del paese. Diversi mesi dopo, sempre nel 2012, sono andato a intervistare i rohingya nei campi profughi. Ma né io né la maggior parte dei giornalisti arrivati sul posto ci siamo preoccupati di parlare con l’“altra parte”, i buddisti rakhine che si erano resi responsabili di molte violenze ma che a loro volta, anche se in misura minore, avevano subìto aggressioni dai rohingya. all’epoca nessuno sapeva esattamente quali forze, interne ed esterne, avessero spinto i buddisti a commettere quelle atrocità.

Mentalità collettiva

Ho pensato al ragazzo del villaggio quando, alla fine di agosto, in Birmania è cominciata un’ondata di violenze molto più sanguinosa. a nord di Sittwe, in un piccolo lembo di terra, sono stati incendiati più di duecento villaggi. In meno di due mesi quasi 600mila rohingya sono scappati in Bangladesh per sfuggire alla campagna di terrore dell’esercito birmano in risposta agli attacchi di un gruppo di ribelli rohin magya contro alcune postazioni della polizia.

Le testimonianze dei profughi, che parlano di esecuzioni sommarie dei civili e di donne stuprate dai soldati birmani, sono sconvolgenti, ma altrettanto sconvolgente è l’atteggiamento cinico e sarcastico di una fetta ampia e trasversale della società birmana di fronte alle violenze. Questo clima si avverte non solo nel Rakhine, dove i contrasti tra la maggioranza rakhine e i rohingya hanno radici profonde, ma in tutto il paese; e non solo tra la gente comune, ma anche nei palazzi del potere. “Guardate quelle donne”, ha detto recentemente un funzionario del Rakhine quando gli hanno chiesto dei presunti stupri di massa. “Chi mai le violenterebbe?”.

Il sostegno popolare alla campagna dell’esercito ha portato alla luce un violento pregiudizio contro i rohingya. La forza e la quasi universalità di questo sentimento stride con la lettura semplicistica degli osservatori occidentali, secondo i quali le tensioni etniche e religiose in Birmania esistono da molto tempo ma sono state oscurate tanto dalla dittatura militare quanto da una visione binaria della situazione politica del paese: da una parte la società, virtuosamente unita contro i militari, dall’altra il regime.

Mentre cercano di capire da dove nasce questa ostilità collettiva nei confronti dei rohingya, in grado di unire una maggioranza composta da comunità con interessi contrastanti ma che a quanto pare concordano sulla necessità di una campagna di pulizia etnica, ho ripensato alla conversazione con quel ragazzo. sapeva benissimo che il suo amico rohingya non era mai stato coinvolto personalmente in attacchi contro i rakhine. Il problema era che i rohingya sono visti come un tutt’uno, con l’individuo sempre al servizio del gruppo. Quest’incapacità di separare il singolo dalla massa è stata la causa di innumerevoli violenze in tutto il mondo, ed è stata la colonna portante della propaganda contro i rohingya fin dagli attentati dello scorso agosto. sui social network circolano vignette

di bambini rohingya armati di machete segno che ai rohingya viene attribuita una malvagità innata che non lascia spazio a distinzioni tra giovani e anziani, violenti e non violenti. al ragazzo non importava che il suo amico, individualmente, non avesse fatto niente di male. “È il suo gruppo che è cattivo”.

Queste convinzioni sono state in parte alimentate da altri fatti accaduti nel frattempo in Birmania. Ridurre il tutto ad antichi contrasti che oggi trovano una nuova valvola di sfogo vuol dire sottovalutare i processi messi in moto dalla polarizzazione

delle varie comunità dopo le violenze del 2012 e dalla transizione politica. Oltre che alle tensioni locali nel Rakhine e alla difesa della supremazia etnica e religiosa da parte dell’esercito, il sostegno dell’opinione pubblica all’ultima ondata di violenze contro i rohingya è legato ai timori, reali e immaginari, di ciò che la democratizzazione potrebbe portare con sé.

La ritirata delle due comunità in enclavi separate dopo il 2012 ha creato da entrambe le parti un senso condiviso di chi fosse l’“altro” e delle sue presunte intenzioni. L’effetto più profondo è stato quello di ricontestualizzare il significato delle precedenti esplosioni di violenza. In questo clima ogni disputa tra vicini, anche la più banale (per esempio sulla terra, storicamente motivo di forti tensioni in questa parte del paese), è percepita come l’avvisaglia di un disegno di invasione e conquista da parte della comunità musulmana. I rohingya sono bollati come immigrati clandestini bangladesi, mentre i buddisti rakhine si considerano gli eredi legittimi della pianura costiera. Qualsiasi rivendicazione di

diritti, politici o economici da parte dei rohingya – per non parlare delle manifestazioni di violenza – è vista come il tentativo di annacquare l’identità etnica del Rakhine e, più in generale, il buddismo.

Questo forse spiega il curioso paradosso della Birmania: più la democrazia avanza, più aumenta la violenza. a quasi sette anni dalla cessione definitiva del potere da parte dei militari e dopo diciotto mesi di governo pseudo-civile, una campagna di pulizia etnica è stata appoggiata dall’opinione pubblica. Il fenomeno non è circoscritto al Rakhine, ma coinvolge anche comunità che hanno avuto scarsissimi contatti – o addirittura nessuno – con la popolazione rohingya.

L’antropologo Arjun Appadurai ha spiegato il ruolo che “copioni più ampi”, una volta diventati parte dell’interpretazione locale di un conflitto, possono giocare sulla percezione di quel conflitto. magari in passato il risentimento che ha provocato le violenze era limitato al Rakhine, ma agli occhi di molte persone i recenti attentati dei ribelli rohingya hanno svelato un complotto islamista che parte da fuori dei confini birmani e minaccia di penetrare nel paese. La principale linea di frattura nella società della Birmania occidentale è storicamente di natura comunitaria, ma il modo in cui lo stato e i social network hanno insistito sulla dimensione religiosa del conflitto ha avuto un’influenza fondamentale sulla piega che i fatti hanno preso, ben al di là del Rakhine.

Oggi, in Birmania, per molte persone la democratizzazione è evidentemente un pericolo. Del resto è quello che hanno sempre sostenuto i militari, che in cinquant’anni al potere hanno schiacciato a tal punto le libertà dei cittadini da far sembrare i diritti una risorsa limitata. In una nazione etnicamente spaccata, dove alcuni gruppi erano più privilegiati di altri ma a tutti era negata una voce politica, la strategia dei militari ha inevitabilmente fatto nascere il timore che dare potere a una comunità significasse toglierlo alle altre.

È molto probabile che dietro agli ultimi avvenimenti in Birmania ci sia una forte spinta ideologica e sciovinista, con i nazionalisti che usano il loro ritrovato potere per provare a forgiare una società più omogenea e libera dalla “contaminazione” etnica. e tra i fattori in gioco c’è sicuramente il tentativo di comunità diseredate come i rakhine di ritagliarsi un ruolo nel nuovo panorama politico prima che qualcun altro glielo porti via.

Una nuova sintonia

Queste paure sono state abilmente sfruttate dai militari e, più recentemente, dai leader nazionalisti in lotta per il potere nella nuova Birmania. e spiegano in parte perchéla campagna militare contro i rohingya non ha perso legittimità neanche tra chi condivide gli ideali democratici: le operazioni nel Rakhine sono viste da molti come un mezzo per difendere una democrazia giovane. ma il fatto che la persecuzione di un’intera popolazione possa essere considerata moralmente giustificabile non si spiega solo con l’ansia delle tensioni politiche.

C’è evidentemente la convinzione che i rohingya siano portatori di una corruzione innata che va sradicata a tutti i costi. Durante la transizione democratica del paese la percezione della portata di questa minaccia è cambiata, e oggi l’ostilità nei confronti dei rohingya non è più circoscritta alle città e ai villaggi della parte occidentale del paese. È dai tempi del regime militare che le varie componenti della società birmana non sembravano così in sintonia, a prescindere dalle differenze geografiche. Oggi, però, sono unite da un obiettivo profondamente diverso.

Il manifesto, 19 ottobre 2017 nell’intervista di Chiara Cruciati la fortedenuncia di Jeff Halper, l’attivista israeliano che da una vita combatte per idiritti della Palestina; nella cronaca di Michele Giorgio i recenti atti direpressione dei soldati di Israele contro i palestinesi.

HALPER: «GUERRE CONTRO I POPOLI: IL MODELLO È ISRAELE»Chiara Cruciati intervista Jeff Halper

«Il capitalismo globale reprime i popoli usando il concetto di pacificazione. Ma l’Occidente non ha molta esperienza in questo tipo di conflitti. E Israele gli fornisce armi e high tech», spiega lo storico attivista israeliano Jeff Halper

Guerre contro-insurrezionali, anti-terrorismo,guerre non convenzionali, limitate, guerre a bassa intensità. Nell’ultimodecennio il mondo ha assistito alla trasformazione del concetto di conflittomilitare: da guerre tra Stati e eserciti a guerre contro i popoli. Repressione,stato di polizia, frontiere chiuse al passaggio di esseri umani ne sono laplastica rappresentazione.

In cima alla piramide del mercato globale dellasicurezza c’è Israele, paese che conduce da 70 anni una guerra contro un interopopolo, quello palestinese. Ne abbiamo discusso con ©, fondatore di “The People Yes! Network" e di “Icahd,Comitato israeliano contro la demolizione di case”. In questi giorni è in Italia per la presentazionedel libro La guerra contro il popolo. Israele, i palestinesi e lapacificazione globale (Ed. Epokè).

I sistemi usati oggi in Europa per impedirel’ingresso dei rifugiati lungo le rotte terrestri sono spesso made in Israel.

«Muri, sistemi di sorveglianza, barriere high techche individuano i movimenti umani: è tutto israeliano. Israele vende in Europale tecnologie di confine sviluppate sui palestinesi a Gaza e in Cisgiordania.Questa è la Palestina globalizzata. Israele sa che i palestinesi nonrappresentano alcuna minaccia ma forniscono un conflitto di basso livello chegli permette di sviluppare armi e sistemi di sicurezza e sorveglianza daesportare sul mercato globale. Israele è all’avanguardia perché ha un popolointero da usare come cavia da laboratorio».

Il libro introduce i concetti di «conflittosecuritario» e «industria globale della pacificazione». Perché il modelloisraeliano è diventato globale?

«L’occupazione israeliana va posta oggi all’internodel sistema capitalista globale che, entrato in crisi, è divenuto maggiormentecoercitivo. Cambia anche la guerra: dalle guerre tra Stati, convenzionali, si èpassati oggi a guerre contro i popoli, repressive di istanze popolari e a bassaintensità. Il capitalismo globale reprime i popoli utilizzando il concetto dipacificazione, ovvero una forma di repressione popolare che rende la baseincapace di reagire e riorganizzarsi.

«E, a parte il caso del Vietnam per gli Stati uniti,il nord globale – il centro del sistema capitalista mondiale – non ha moltaesperienza in questo tipo di conflitti. Ed è qui che Israele si inserisce: hale armi, le tattiche, il sistema di sicurezza e sorveglianza, il sistema dicontrollo della popolazione a cui oggi anelano le classi dirigenti di tutto ilmondo. E questo dà a Israele un potere nuovo, sul mercato militare ma anche sulpiano politico».

Un know how militare che si traduce in cartamonetapolitica e diplomatica?

La sua incredibile influenza è proporzionale albisogno che di Israele ha il capitalismo globale. La chiamo la «politica dellasicurezza» che intreccia l’economia israeliana (fondata sulla commistione traindustria bellica e high tech) a influenza politica internazionale.

Alcuni esempi. L’avvicinamento alla Cina: Israele èil secondo o il terzo esportatore di armi a Pechino, tradizionalmente vicinaalle istanze palestinesi. O la normalizzazione con l’Arabia saudita che sulpiano ideologico dovrebbe essere una nemica ma con cui condivide obiettivi(l’Iran) e bisogni (la repressione interna)».

Durante le proteste di Black Lives Matter negliUsa, gli attivisti palestinesi inviavano consigli su come resistere allecariche della polizia. Se il sistema securitario si globalizza, se ilcapitalismo si globalizza, è possibile che si globalizzi anche la resistenza?

«Il problema è l’assenza della sinistra. Ilcapitalismo è globalizzato, la cooperazione è globalizzata, gli Stati sonoglobalizzati e lo sono anche terrorismo e reti criminali. Solo la sinistra nonriesce a globalizzarsi. Il movimento delle donne non parla agli attivistipro-palestinesi, il movimento per il clima non parla a quello per i dirittidegli afroamericani e così via. I movimenti di base tendono a restare isolati,limitati, a concentrarsi su temi specifici senza fare i dovuti collegamenti conaltre questioni.

«La ragione sta nell’incapacità della sinistra divedere il quadro completo. Le nuove generazioni sono nate e cresciute sotto ilmodello globale del neoliberalismo, un sistema che ha annullato i movimentiglobali e distrutto la collettività, imponendo l’individualismo e la riduzionedei cittadini a consumatori. La sinistra dovrebbe dotarsi di un’agenda globaleche leghi le diverse questioni».

Il neoliberismo vive anche istigando la guerra tragli ultimi.

«Leopinioni pubbliche si sono assuefatte alla violenza di questo modellosecuritario. Il cittadino medio pensa a come proteggersi da soggetti cheapparentemente mettono in pericolo il suo lavoro, la sua casa, i suoi interessi,affibbiando le responsabilità del neoliberismo ai soggetti da questo esclusi.Anche qui Israele è modello ad una visione distorta, al non-impatto del modellorepressivo sulla società».

RAID NELLE SEDI DEIMEDIA PALESTINESI,

ALTRE 2600 CASE PER I COLONI

di Michele Giorgio

«Cisgiordania. Pugno di ferro di Israele nei Territori occupati dopo l'annuncio del governo Netanyahu che non negozierà con un governo palestinese con all'interno il movimento islamista Hamas».

Arresti notturni in Cisgiordania, migliaia di nuove case per coloni, demolizioni di abitazioni a Gerusalemme Est e raid dell’esercito nelle sedi di organi d’informazione palestinesi. Tutto nel giro di poche ore. Notizie che certo non rappresentano una novità nei Territori palestinesi che Israele occupa del 1967. Tuttavia questa escalation potrebbe essere collegata alla decisione del governo Netanyahu di far uso del pugno di ferro contro la riconciliazione tra il movimento islamista Hamas e il partito Fatah.

L’altro giorno è passata nell’esecutivo israeliano la linea del ministro ultranazionalista Naftali Bennett che aveva chiesto di dare una risposta forte all’accordo al Cairo tra le due principali forze politiche palestinesi divise per dieci anni da uno scontro devastante. Il premier Netanyahu che, secondo gli analisti aveva inizialmente scelto una posizione più prudente, ha deciso che il suo governo non negozierà con quello palestinese se al suo interno ci sarà anche Hamas del quale è tornato a chiedere il disarmo.

«Le decisioni del gabinetto israeliano sono una scusa per arrivare a un punto morto» denunciano i palestinesi. Il «no» di Netanyahu al negoziato con il futuro governo di unità nazionale avrebbe lo scopo, aggiungono, di aprire la strada al “piano di pace” dell’Amministrazione Trump che, secondo le indiscrezioni, propone la soluzione della questione palestinese nel quadro di una trattativa tra Paesi arabi e Israele.

Sono 1.323 i nuovi alloggi che saranno costruiti per i coloni israeliani nella Cisgiordania occupata, dove ieri un palestinese avrebbe tentato di accoltellare un soldato israeliano ma è stato bloccato e ferito. Un numero che porta, in appena tre giorni, a 2.646 il totale delle nuove unità abitative negli insediamenti coloniali, rivela l’organizzazione pacifista Peace Now. A questi appartamenti si aggiungono i 31 approvati lunedi, per la prima volta dal 2002, per i coloni nella città di Hebron. Una colata di cemento che non turba il leader dell’opposizione laburista Avi Gabbai che a inizio settimana aveva escluso l’evacuazione anche di una sola colonia nel quadro di un accordo di pace. Poi ha fatto una parziale retromarcia.

Invece vengono demolite subito le case palestinesi “illegali” nei territori sotto occupazione. Tra martedì e ieri le ruspe del comune israeliano di Gerusalemme hanno trasformato in un cumulo di macerie un edificio nel quartiere di Beit Hanina e due abitazioni a Silwan. «Ai palestinesi vengono rilasciati pochi permessi edilizi mentre dal 1967 i governi di Israele sono stati coinvolti nella costruzione a Gerusalemme Est di 55mila case per israeliani contro le 600 per i palestinesi», ricorda Daniel Seidemann di “Terrestrial Jerusalem”. L’Onu riferisce che dall’inizio dell’anno sono stati demoliti a Gerusalemme 116 edifici palestinesi.

Sarebbero parte, secondo il portavoce militare israeliano, di una operazione dell’Esercito contro «l’istigazione alla violenza e al terrorismo» i raid compiuti martedì notte negli uffici di otto redazioni giornalistiche palestinesi a Betlemme, Nablus, Ramallah e Hebron, città che ufficialmente sono sotto la piena autorità, anche di sicurezza, dell’Anp di Abu Mazen. I soldati hanno sequestrato computer, documenti, filmati, registrazioni audio negli studi di Pal Media, Ram Sat, Trans Media, Al Quds, Al Aqsa, Palestine Alyoum e di altre due emittenti.

«È stata una brutale aggressione. L’occupazione israeliana vuole prevenire la copertura mediatica delle atrocità che compie», ha protestato il portavoce dell’Anp, Yousif Mahmoud. Immediata la replica dell’Esercito: «Le forze di sicurezza continueranno a lavorare contro l’incitamento al terrorismo». Da Londra la Commissione di sostegno ai giornalisti (Journalist Support Committee) ha condannato i raid, sottolineando che sono 33 i reporter palestinesi nelle prigioni israeliane, gli ultimi due, arrestati ieri, sono i fratelli Amer e Ibrahim al Jaabari di Trans Media. Nelle stesse ore sono stati arrestati altri 16 palestinesi.

il Fatto Quotidiano

Piove a gocce grosse come biglie. In pochi minuti il sole si oscura e con la stessa velocità la strada si trasforma in una palude. Le capanne flettono sotto il peso dell’acqua, i viottoli che scendono per le collinette diventano ruscelli. Un mese fa questo era un bosco, oggi è il campo profughi di Balukhali, dove vivono oltre 100 mila rifugiati. Ma i numeri dell’esodo rohingya sono ancora più imponenti. Da fine agosto una violenta azione dell’esercito birmano ha messo in fuga verso il Bangladesh oltre mezzo milione di persone, tutte bloccate in una manciata di chilometri quadrati all’estremo sud del Paese. In un quarto d’ora torna il sole e illumina il fango lasciato dall’acquazzone. Il termometro schizza sopra i 35 gradi, che con l’umidità sembrano 45.

“Sono rimasto solo – Rohaman, sedici anni, non perde il sorriso nemmeno mentre racconta il massacro della sua famiglia – l’esercito è arrivato e ha iniziato a sparare, era notte. I miei genitori e mia sorella dormivano, sono bruciati con la casa”. Rohaman quella sera era da suo zio. Quando ha visto il fuoco è scappato nella foresta. “Mi sono nascosto lì per 12 giorni – continua il ragazzo – senza mangiare, senza dormire”. Ha altri otto fratelli, anche loro sono scappati: “Saranno in un altro campo o forse ancora in Myanmar”. Racconta che di Buthi Dung, il suo piccolo villaggio, non è rimasto più nulla: “Tutto è stato bruciato, le trecento persone che ci vivevano o sono fuggite o sono morte”.

La storia di Rohaman è piena di dettagli, di colpi di macete, di arti amputati, di stupri, ma soprattutto di paura. Tutto questo però non è verificabile. Il Myanmar non permette ai giornalisti e agli osservatori internazionali di visitare il Rakine, la regione interessata dagli scontri. Le immagini satellitari, analizzate da Human Right Watch, hanno registrato il rogo di oltre 65 villaggi nelle ultime sei settimane. Per chi scappa si tratta della mano incendiaria dell’esercito birmano. Per i generali, invece, sono gli stessi rohingya a dar fuoco alle proprie case per poi fuggire in Bangladesh. Ma la versione della giunta militare, che guida il Myanmar da quasi 30 anni, non convince gli osservatori internazionali: “Le operazioni della Birmania contro i rohingya, sembrano applicare i principi della pulizia etnica”, ha detto a metà settembre Zeid Ràad el Hussein, l’Alto Commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra.

Le accuse della comunità internazionale fanno ancora più rumore, perché offuscano l’aura di Aung San Suu Kyi, icona mondiale della nonviolenza. Nel 1990, poco dopo che la giunta militare s’impadronì del potere, Suu Kyi si presentò alle elezioni e le vinse. L’esercito la fece incarcerare. L’anno successivo la signora di Rangoon fu insignita del Nobel per la Pace. Da lì in poi, fino al 2010, visse agli arresti domiciliari. Oggi, dopo aver vinto le elezioni del 2015, sarebbe dovuta essere il primo ministro, ma i militari le hanno assegnato un ruolo creato ad hoc: consigliere di Stato. Per tre settimane dall’inizio della crisi, Suu Kyi ha mantenuto il silenzio sulle violenze perpetrate contro la minoranza rohingya. Il 18 settembre ha, finalmente, detto la sua: difendendo le forze di sicurezza che starebbero prendendo tutte le misure necessarie per non colpire i “civili innocenti” e per evitare “danni collaterali”. Strano che dopo anni di arresti domiciliari l’eroina birmana si schieri con i suoi (ex) aguzzini.

All’ingresso del campo di Balukhali su un cartellone nero si legge “Basta omicidi. Aung San Suu Kyi riconsegna il Nobel”. Se violenze e ferite possono essere nascoste, bastano pochi passi tra i rohingya rifugiatisi in Bangladesh per vedere i segni della malnutrizione. Da ogni tenda spuntano bambini nudi da braccia, gambe scheletriche e con il ventre gonfio. In piedi davanti all’ingresso della capanna di bambù c’è una donna con un bimbo di poche settimane tra le braccia. “Siamo scappati quando lui aveva 20 giorni – spiega Nurtaz Bagan, 25anni e cinque figli – non avevo latte da dargli. Prima di arrivare qui non mangiavo da giorni”. L’esercito di Dhaka registra tutti i rohingya che entrano nel Paese e li invia verso i campi profughi, a pochi chilometri dal confine. Non è il governo a prendersi cura di loro, ma le ong. Lunghe file dall’alba al tramonto segnano il ritmo dei pasti. Dei recinti di bambù racchiudono centinaia di bambini che aspettano nel fango. Chi di loro ha un piatto lo usa per ripararsi dal sole. Dai pentoloni escono mestolate di riso e salsa piccante. Non ce n’è per tutti. Si corre, si litiga, qualcuno scoppia a piangere, molti resteranno a digiuno anche oggi.

Un mormorio ritmico e ripetitivo arriva dalla cima di una collinetta. Uomini in galabeya bianca e barba lunga appoggiano la fronte a terra. La moschea è il luogo più pulito di tutto il campo. Il trentenne Ayoub Khan sorregge il padre anziano mentre si infila le ciabatte dopo aver terminato il rito della preghiera. “Non meritava di lasciare la sua casa prima di morire – dice mentre prende sottobraccio il genitore e lo accompagna verso la tenda – ci danno la caccia perché siamo rohingya, perché siamo musulmani”. Ayoub divide la capanna con tutta la famiglia allargata, meno di 20 metri quadrati dove dormono e mangiano 13 persone. “Sono laureato, ma non mi hanno mai fatto lavorare. In Birmania noi rohingya non possiamo avere impieghi qualificati. Ci odiano e ci perseguitano”.

In Myanmar la maggioranza della popolazione è buddista. I rohingya sono confinati nel nord del Paese, alla frontiera con il Bangladesh. Nei secoli quell’area passa di mano diverse volte. Si crea così una minoranza musulmana con lingua e cultura diversa dal resto dello Stato. Durante la Seconda guerra mondiale i britannici armano i rohingya, i giapponesi fanno lo stesso con i buddisti. I massacri si susseguono per anni. Non basta la fine del conflitto mondiale: le armi continuano ad arrivare dal Regno Unito, questa volta per fermare l’avanzata dell’Unione Sovietica. Nel 1948 la Birmania diventa indipendente. Subito la maggioranza burma e buddista inizia una discriminazione sistematica contro la minoranza musulmana. Media e società civile etichettano i rohingya come migranti illegali bangladesi. La repressione genera una resistenza violenta che negli ultimi anni si riunisce nell’Arsa, un gruppo di matrice islamica che lotta per la liberazione dell’Arkan, antico regno dei rohingya. Per ogni attacco dell’Arsa l’esercito birmano colpisce i villaggi musulmani. I civili scappano. Il copione si ripete, fino a degenerare ad agosto nella più grande crisi umanitaria dei nostri giorni.

Nessuno è in grado di dare dati ufficiali né su quanti siano i rohingya entrati in Bangladesh né su quanti ce ne siano nei campi. Lungo le strade che attraversano gli insediamenti gli uomini camminano schiacciati dal peso dei lunghi bambù che trasportano. “Dieci pali lunghi quattro metri – dice un ragazzo con gli alberi in equilibrio sulla spalla – due teloni di plastica e qualche cordino. Basta questo per costruirmi casa”. Tra il fango e la pioggia i profughi stanno costruendo una città con canne di bambù. Le tagliano, legano e intrecciano, trasformandole in tetti, muri e recinti. Tutto destinato a durare meno della stagione monsonica.

Non c’è un piano di sviluppo, non ci sono bagni né acqua corrente. Mancano le scuole e le strutture sanitarie, ma si contano già decine di moschee. Le fogne non sono altro che dei canali di scolo che scaricano in mezzo alle colline, proprio accanto ai primi embrioni di negozi. L’odore acre di feci mischiate ad acqua lasciata al sole, è un campanello d’allarme importante. La organizzazione mondiale della Salute ha già annunciato un piano di vaccinazioni obbligatorie contro il colera.

I campi si snodano per una lingua d’asfalto lunga quasi dieci chilometri, alle due estremità i posti di controllo dell’esercito di Dhaka. I rohingya possono entrare, ma non uscire. Siamo nel distretto di Cox’s Bazar, la riviera romagnola del Bangladesh, 120 chilometri di spiaggia con sabbia bianca, la perla del turismo nazionale. Il mezzo milione di rifugiati ha visto quel mare solo una volta, quando lo ha attraversato scappando dalla Birmania.

Shamlapur è un villaggio di pescatori, il Myanmar dista meno di un’ora di navigazione. Sul bagnasciuga sono adagiate diverse barche lunghe una decina di metri, hanno poppa e prua affusolate verso l’alto. “Ci sono stati molti naufragi – racconta Saad Bin Hossain, regista di Dhaka che sta documentando la fuga dei rohingya – lunedì scorso l’ultimo. Sono arrivati a riva 12 cadaveri, dieci erano bambini”. L’acqua è scura, carica della terra che i monsoni gettano in mare. “Si può attraversare il confine anche a piedi – continua Saad – ma è più pericoloso. Ho visto il corpo di un ragazzo imputridire nella no man’s land, ha pestato una mina anti-uomo, con lo zoom della telecamera lo potevo vedere in faccia, i suoi resti sono ancora lì”.

Nigrizia.

A lanciare l’allarme è un nuovo rapporto dell’International Crisis Group, che rileva come le violenze tra pastori e contadini in Nigeria stiano diventando sempre più pericolose, tanto da poter essere equiparate all’insurrezione di Boko Haram nel nord-est del paese. Secondo lo studio, intitolato “Herders against Farmers: Nigeria’s Expanding Deadly Conflict“ (Contadini contro agricoltori: sanguinoso conflitto nigeriano in espansione), nel 2016, circa 2.500 persone sono rimaste uccise a causa degli scontri e finora il governo, sia a livello federale che statale, si è dimostrato incapace nel contrastarli.

All’origine dell’atavica conflittualità tra contadini e pastori c’è la ricerca di nuovi terreni e spazi vitali per l’allevamento delle mandrie, il possesso e il controllo dell’acqua, la chiusura delle tradizionali vie di migrazione, il furto di bestiame e i danni arrecati alle coltivazioni.

La relazione rileva però che le radici del conflitto sono più profonde e vanno ricercate nella siccità e nella desertificazione, che hanno degradato i pascoli e prosciugato molte fonti di approvvigionamento idrico nella cintura saheliana settentrionale della Nigeria. Tali cause hanno costretto molti pastori a spostarsi verso sud in cerca di pascoli e acqua per il loro bestiame.

Altre motivazioni che hanno spinto un numero crescente di pastori a migrare verso la parte meridionale della Nigeria, sono da ricercare nell’insicurezza negli stati settentrionali generata dall’insurrezione di Boko Haram e dal susseguirsi di atti di banditismo nelle zone centro-settentrionali e nord-orientali del paese.

Anche l’incremento di insediamenti umani, l’espansione delle infrastrutture pubbliche, l’acquisizione di terreni su larga scala da parte degli agricoltori e altri interessi commerciali privati, ??hanno sottratto i pascoli ai pastori. Pascoli che gli erano stati riservati dal governo dopo l’indipendenza dal Regno Unito, quando il paese era una federazione di tre regioni.

Tensioni etniche e religiose

Il report evidenzia pure che la diffusione del conflitto negli stati del sud sta ulteriormente aggravando i già fragili rapporti tra i principali gruppi regionali, etnici e religiosi del paese. Le comunità cristiane, di maggioranza del sud, risentono dell’influenza esercitata dai pastori, prevalentemente musulmani, descritti in alcune narrazioni come “milizie islamizzate”.

I pastori nomadi appartengono in prevalenza al gruppo dei fulani e tale appartenenza imprime una dimensione etnica alle violenze. Il fatto che i fulani siano presenti in molti paesi dell’Africa occidentale e centrale, implica inoltre che qualsiasi scontro di congrua rilevanza tra essi e altri gruppi nigeriani, potrebbe avere anche ripercussioni regionali.

Gli analisti dell’Istituto di Bruxelles sottolineano che negli ultimi cinque anni sono state uccise migliaia di persone e anche se i dati precisi non sono disponibili, una stima basata sull’analisi delle fonti aperte dal 2011 al 2016, indica una media annuale di oltre 2 mila vittime, superando in alcuni anni il numero di quelle provocate dagli attacchi del movimento jihadista Boko Haram.

Decine di migliaia di persone sono inoltre state forzatamente sfollate, con ingenti danni per raccolti e bestiame che hanno causato la perdita di miliardi di naira (la moneta nigeriana, un milione di naira equivale a circa 2.360 euro) e pesanti ripercussioni per le economie locali.

Indifferenza dei governi

A fronte di questa situazione, la reazione delle autorità federali e statali della Nigeria, finora è stata ben poco incisiva. Le agenzie di sicurezza federali e le forze dell’ordine non hanno istituito meccanismi di prevenzione o di risposta rapida per arginare le violenze. L’incapacità dimostrata dalle istituzioni nigeriane nel contrastare gli scontri, ha indotto sia i pastori che gli agricoltori a gestire la situazione da soli, aggravando di conseguenza il conflitto.

In conclusione, il rapporto ritiene che il fallimento del governo federale nel definire un approccio politico chiaro e coerente per risolvere la crisi e riconoscerne la portata, unito alla mancanza di una risposta decisiva ed efficace, comporti per la Nigeria il rischio di sprofondare in conflitti sempre più letali, mettendo in pericolo la sicurezza di tutti i nigeriani.

Nena News

“La libertà verrà, è inevitabile. L’occupazione avrà fine o con l’indipendenza dello Stato di Palestina o, se vogliono, con uguali diritti per tutti gli abitanti della Palestina storica, dal fiume [Giordano] al mar [Mediterraneo]”. A dirlo è stato ieri il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) sul podio della 72esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il discorso di Abbas è stato però complessivamente deludente: il leader di Fatah ha sì espresso parole dure nei confronti “dell’apartheid” israeliana e della complicità della comunità internazionale per il suo sostegno al “processo di colonialismo di insediamento” israeliano, ma ha anche espresso fiducia sull’abilità del presidente Usa Trump di porre fine al conflitto israelo-palestinese. Una fiducia, quest’ultima, che appare priva di alcun fondamento logico: proprio due giorni fa all’Onu The Donald ha ribadito la sua forte alleanza con Israele e, concentrandosi sull’Iran e Corea del Nord, ha ignorato del tutto la causa palestinese.

Abbas ha poi ricordato la questione di al-Aqsa a Gerusalemme dicendo che Israele sta “giocando con il fuoco” poiché sta cercando di cambiare lo status quo sulla Spianata delle Moschee, teatro questa estate di due settimane di proteste. Il presidente è ritornato su quei giorni lodando la risposta “pacifica” dei palestinesi alle decisioni delle autorità israeliane. Il passaggio ad al-Aqsa ha offerto all’anziano leader l’opportunità per mandare un messaggio a Israele: non trasformare il “conflitto politico” in uno religioso esacerbando le tensioni a Gerusalemme est.

Il popolo palestinese, ha aggiunto, ha fatto “tutti gli sforzi possibili per fare la pace con i vicini israeliani”, ma lo stato ebraico ha rifiutato tutte le iniziative. A partire dalla “soluzione a due stati” il cui rifiuto di Tel Aviv “pone a rischio l’intera regione”. Lo status quo – ha aggiunto – peggiora sempre di più per le continue violazioni della legge da parte d’Israele”. Una situazione che si fa sempre più difficile perché, ha sottolineato, la Palestina sta terminando lo spazio per formare uno stato indipendente a causa “dell’inarrestabile attività coloniale israeliana sul territorio palestinese”. Nonostante però si accorga di questa realtà sul terreno, Abbas continua a sposare la vecchia linea: la necessità di una soluzione a due stati con Israele nei confini del 1967.

Abbas ha poi criticato il sostegno ad Israele da parte della comunità internazionale apparendo più convincente: “L’apartheid – ha detto – è stata abolita in Sud Africa, ma è ancora presente in Palestina. Come può essere accettabile? Proprio per sconfiggere questa discriminazione, ha argomentato, la comunità internazionale deve fornire un esatto quadro temporale entra il quale l’occupazione israeliana dovrà terminare, deve implementare la Risoluzione 194 (il ritorno dei rifugiati palestinesi prodotti dalla fondazione d’Israele del 1948), garantire protezione internazionale ai palestinesi fin quando non sarà terminata l’occupazione israeliana e smetterla di essere complice del “processo di colonialismo d’insediamento” israeliano. La strada, ha osservato, è già stata tracciata durante la segregazione razziale in Sud Africa quando il paese africano fu oggetto di un boicottaggio internazionale.

Significativo il passaggio su Hamas e Striscia di Gaza. Qui il presidente ha dichiarato che “non ci sarà nessuno stato. E non ci sarà uno stato palestinese senza Gaza” esprimendo il suo “sollievo” per i recenti sforzi di riavvicinamento compiuti dai rivali islamisti. Proprio sulla riconciliazione nazionale, Abbas ha detto che alcuni ufficiali dell’Autorità palestinese si recheranno la prossima settimana a Gaza per “assumere le loro responsabilità” e ha aperto alla possibilità di indire in futuro le elezioni generali.

Qualche ora prima di parlare dal podio dell’Assemblea Generale dell’Onu, Abbas aveva incontrato Trump e il Segretario generale dell’Onu Guterres. Con il primo, il leader di Fatah ha parlato degli sviluppi regionali esprimendo la sua fiducia sull’abilità dell’inquilino della Casa Bianca di mediare un accordo tra Palestina e Israele. Secondo quanto riporta l’agenzia palestinese Wafa, il presidente palestinese ha affermato che il quarto incontro con Trump da quando è stato eletto alla presidenza statunitense “mostra la serietà” di quest’ultimo nel voler raggiungere “l’accordo del secolo in Medio Oriente quest’anno o nei mesi a seguire”.

Con il Segretario generale dell’Onu, invece, sono stati discussi i recenti sviluppi politici palestinesi. Abbas ha però anche esortato il capo delle Nazioni Unite a far rispettare le risoluzioni internazionali relative alla Palestina. Posizioni che, almeno a parole, il Segretario dell’Onu condivide: lo scorso mese, in visita alla Striscia di Gaza, ha chiesto la fine del decennale assedio israeliano descrivendo la situazione nella piccola enclave come “una delle crisi umanitarie più drammatiche” che ha mai visto.

«Russia, Usa, Francia, Cina, Gran Bretagna, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord hanno bombe, missili, sottomarini. Una corsa al riarmo in barba ai trattati».

«Russia, Usa, Francia, Cina, Gran Bretagna, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord hanno bombe, missili, sottomarini. Una corsa al riarmo in barba ai trattati».

il Fatto Quotidiano, 11 settembre 2017 (p.d.)

Il mondo è in pieno riarmo nucleare. Non tanto per il numero di testate, in lento calo dopo il nuovo trattato Start del 2010, ma per i programmi di modernizzazione delle forze nucleari avviati da tutte le nazioni armate di atomica. Non solo la Corea del Nord, ma tutti i nove Stati nucleari sono impegnati in costosissimi progetti per la costruzione di bombe più potenti o di nuovi missili, bombardieri e sottomarini per il lancio di testate nucleari. Una competizione tra programmi a lungo termine che, come osserva l’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, dimostra che “nessuno di questi Stati sarà pronto a privarsi del suo arsenale nucleare nel prevedibile futuro”.

Il 92% delle quasi 15.000 testate nucleari esistenti – di cui 4.150 schierate, cioè ponte all’uso – si trova negli arsenali americani e russi in quantità equivalenti: 7.000 in Russia (di cui 1.950 schierate) e 6.800 negli Stati Uniti (di cui 1.800 schierate). Le due potenze nucleari europee, Francia e Gran Bretagna, detengono rispettivamente 300 testate (quasi tutte schierate) e 215 testate (la metà schierate). La Cina ha 270 bombe, tutte schierate, così come gli eterni nemici India e Pakistan che ne hanno circa 130 ciascuna, tutte puntate contro il vicino avversario. Anche le 80 atomiche di Israele sono pronte all’uso. Infine la Corea del Nord, che sembra averne almeno una ventina, il triplo secondo Washington.

Troppo spesso nel tracciare la mappa globale del Risiko atomico (che fino agli Anni 90 comprendeva anche Sudafrica, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan) ci si limita a questi nove Paesi dimenticando di citare anche gli Stati nucleari “in subappalto”, tra cui l’Italia, vale a dire le cinque nazioni che fin dagli Anni 60, in virtù della dottrina atlantica della “condivisione nucleare” (Nuclear Sharing) detengono bombe atomiche Usa che, in caso di conflitto nucleare, saranno impiegate dalle forze aeree nucleari nazionali (oggi i Tornado, domani gli F-35). In tutto almeno 150 bombe, di cui un terzo in Italia (nelle basi di Aviano e Ghedi), altrettante in Turchia e il resto spartito tra Germania, Belgio e Olanda. Tutti Paesi, Italia compresa, che non a caso hanno boicottato il Trattato per la messa al bando degli armamenti nucleari approvato a luglio dall’Assemblea generale Onu.

Stati Uniti. Obama aveva avviato – e Trump sta portando avanti – un poderoso programma di ammodernamento nucleare da 400 miliardi di dollari fino al 2026 (un trilione di dollari in trent’anni) per potenziare le bombe termonucleari tattiche B61 (comprese quelle schierate in Italia), costruire i nuovi bombardieri nucleari a lungo raggio B-21 per rimpiazzare i vecchi B-52 e B-1, i nuovi missili nucleari da crociera Long-Range Standoff, i nuovi missili nucleari balistici intercontinentali Ground Based Strategic Deterrent destinati a sostituire i vecchi Minuteman III e infine i nuovi sottomarini lanciamissili nucleari classe Columbia che prenderanno il posto della classe Ohio.

Russia. Anche Putin, in risposta al dispiegamento dello scudo antimissile americano in Polonia e Romania e allo sviluppo del programma Usa Prompt Global Strike (Attacco Globale Fulmineo), sta investendo molto nell’ammodernamento dell’arsenale nucleare ex-sovietico. Dopo aver costruito i nuovi missili nucleari balistici intercontinentali semoventi RS-24 Yars in grado di trasportare sei testate termonucleari capaci di colpire obiettivi diversi, il Cremlino sta testando gli ancor più potenti missili intercontinentali pesanti da silos RS-28 Sarmat, che di testate ne potranno trasportare addirittura quindici e che pare abbiano capacità di condurre bombardamenti atomici orbitali. Senza dimenticare i nuovi bombardieri nucleari Tu-160 e i nuovi sottomarini lanciamissili nucleari classe Borei.

Gran Bretagna. Nel 2015 il governo conservatore del primo ministro David Cameron, su proposta del segretario alla Difesa Michael Fallon, ha avviato il discusso programma di sostituzione della flotta di sottomarini lanciamissili nucleari classe Vanguard con i nuovi sottomarini classe Dreadnought che verranno armati con missili Trident II dotati di nuove testate Mark 4A, più potenti e precise. Il costo complessivo del programma è stimato in 45 miliardi di dollari.