wumingfoundation.com, 29 dicembre 2017. Sulle mistificazioni dell'architettura fascista e su come porsi nei confronti di questa eredità, in modo che questi artefatti non tornino ad essere propaganda nel presente e per il presente. (i.b.)

In Sudafrica e nel Regno Unito, ad esempio, c’è stata la campagna Rhodes Must Fall per la rimozione dei monumenti al colonizzatore razzista Cecil Rhodes.

|

| Aprile 2015. La statua di Cecil Rhodes mentre viene rimossa dall’Università di Città del Capo. Fonte: wumingfoundation.com |

Negli USA si rimuovono dagli spazi pubblici i monumenti «confederati», cioè commemorativi della causa sudista nella guerra civile americana. Monumenti spesso nemmeno d’epoca, ma eretti nel ventesimo secolo e alcuni addirittura nel ventunesimo, dunque meramente revanscisti, apologie della schiavitù e simboli del perdurante razzismo contro i neri. Come tali, vengono difesi manu militari da neonazisti e suprematisti bianchi di varie tendenze. Gli scontri di Charlottesville, Virginia, dell’11 agosto 2017, culminati nell’assassinio della manifestante antirazzista Heather D. Heyer, furono scatenati dall’estrema destra per impedire la rimozione di una statua del generale Robert E. Lee.

In Italia, data la monumentalità insita in molte realizzazioni architettoniche e addirittura urbanistiche del fascismo, è difficile distinguere tra architettura e monumenti. I monumenti al fascismo non sono semplici statue, almeno non più.

Di statue del duce e dei gerarchi ce n’erano a bizzeffe, ma molte — purtroppo non tutte — furono distrutte già all’epoca, alcune dopo la caduta del duce, altre dopo la Liberazione. A Bologna, ad esempio, la grande statua equestre del duce al Littoriale (oggi Stadio Dall’Ara) venne decapitata dalla folla la sera del 25 luglio 1943. Dopo la Liberazione venne fusa, e col suo bronzo furono realizzate le statue di partigiani che oggi presidiano Porta Lame.

Statue di fascisti ne esistono ancora, ma in generale i monumenti fascisti sopravvissuti fino a oggi sono edifici.

Scalpellati via — ma nemmeno sempre — i simboli più vistosamente legati all’ideologia del regime (come i fasci littori), quegli edifici oggi sono parte delle nostre città e della nostra vita quotidiana. Solo che la maggior parte degli italiani non ne conosce la storia o, peggio, la conosce in modo parziale, distorto, encomiastico: «Guarda lì, il duce sì che costruiva bei palazzi!» Appunto: il fascismo ha fatto anche cose buone.

Sfruttando questa percezione, i partiti «post»-fascisti e neofascisti usano sempre più quegli edifici per le loro campagne politiche. Come quando a Roma, nel 2015, Fratelli d’Italia ha proposto un paragone del tutto improprio col Foro Italico per chiedere la demolizione del “serpentone” di Corviale.

«è come se la studiosa americana, vedendo che qui in Italia beviamo alcool a qualsiasi ora del giorno, ci avesse chiesto: Non è che avete problemi con l’alcool? E noi, invece di sorriderle bonariamente e spiegarle che vino, grappa, liquori e birra, sono parte integrante della nostra cultura -- come d’altronde l’architettura razionalista - le abbiamo iniziato a sbraitare davanti. “No, che cazzo dici?”, “Sei una mentecatta a pensare una cosa del genere!”, “Ma guardati te!”, “Pensa ai vostri problemi con le armi!”. E forse a questo punto se fossimo in lei, indietreggiando, predicando pace e calma e abbozzando una specie di sorriso, ce ne andremmo pensando che sì, qualche problemino con l’alcool questi ce l’hanno, e pure grosso.»

Che in Italia quel nervo sia scoperto lo dimostrano le bufale diffuse a getto continuo sulla volontà di questo o quell’esponente della sinistra - quasi sempre Laura Boldrini - di demolire il tal o il tal altro monumento. Bufale periodicamente riproposte da siti e giornali di destra: «Ecco i capolavori fascisti che Boldrini vorrebbe abbattere», titolava tempo fa il Secolo d’Italia, in cima a un articolo dove si paventava il rischio che Boldrini riducesse l’Italia a «una città [sic] post-atomica, praticamente un rudere con macerie in ogni angolo delle principali città italiane».

Simili bufale si “viralizzano” e scatenano le solite reazioni violente, facendo crescere la sensazione che di quest’argomento in particolare non sia possibile discutere in modo minimamente sensato.

Al netto delle bufale, a essere sbagliato è il frame, la cornice che inquadra tutti questi discorsi. Per disattivare il frame, dobbiamo porci una domanda, anzi, la domanda: l’«architettura fascista» è davvero fascista?

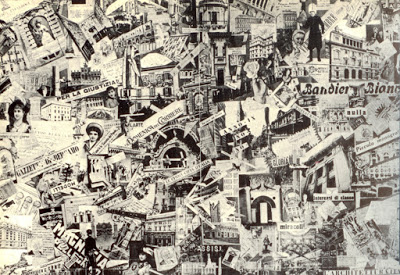

|

| La «Tavola degli orrori», realizzata da Pier Maria Bardi ed esposta alla II Esposizione universale di architettura razionale, 1931. Fonte: wumingfoundation.com |

Nessuna di queste due spinte contrastanti — la neoclassica/monumentale e la razionalista — fu esclusivamente italiana, men che meno fascista.

|

| Ville Savoye a Poissy, Île-de-France. Progettata da Le Corbusier, 1931. Fonte:wumingfoundation.com |

Il razionalismo rientra nel più vasto Movimento moderno in architettura, che si sviluppò in tutto l’Occidente tra le due guerre. Il razionalismo italiano ha «cugini» in molti paesi, basti guardare gli edifici realizzati dal Bauhaus, a partire dalla sede della scuola a Dessau (1925); la Ville Savoye di Le Corbusier poco fuori Parigi (1928); la Tabakfabrik a Linz (1929), e tante altre realizzazioni dell’epoca.

Quanto al neoclassicismo e monumentalismo, li ritroviamo in altri paesi europei e addirittura nella Washington del New Deal. Si pensi al palazzo della Federal Reserve, costruito nel 1935-1937: è il tempio del dollaro, dell’occhio sulla piramide, eppure ha un aspetto incredibilmente “fascista”.

Si tratta di un’architettura per mezzo della quale lo Stato - ogni Stato - voleva essere fortemente assertivo, soprattutto in reazione alla crisi del 1929. Reazione politicamente trasversale, che andò dalla Francia del Fronte Popolare alla Svezia, passando per gli USA e la Finlandia. Il Palazzo del Parlamento di Helsinki, l’Eduskuntatalo, fu ultimato nel 1931 e potrebbe essere trasportato di peso all’Eur senza sembrare minimamente fuori contesto.

|

| Eccles Building, Washington DC, sede della Federal Reserve, di Paul Philippe Cret, 1937 Fonte: wumingfoundation.com |

I neofascisti che si vantano dell’«architettura fascista» non solo danno l’ennesima dimostrazione di provincialismo e limitatezza di orizzonti, ma attribuiscono al regime “meriti” e tendenze che lo trascendono di gran lunga.

Ecco come si disinnesca la metonimia storica: sprovincializzando i termini del dibattito. Quel che di “buono” o “bello” fece il fascismo, lo fece perché non poteva non farlo: la fase storica lo richiedeva ovunque, e lo Stato “keynesiano” dell’epoca - dittatoriale o democratico che fosse - ovunque lo realizzò. Vale per le politiche sociali, il welfare state, le opere pubbliche.

O come Giovanni Michelucci, uno degli autori della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

O come l’istriano Giuseppe Pagano (italianizzazione di Pogatschnig), autore dell’istituto di Fisica della Sapienza a Roma. Fu dapprima ardente fascista, ma divenne oppositore del regime già nel 1942, si dedicò all’attività antifascista clandestina ancora prima del 25 luglio 1943, fu arrestato due volte, torturato dalla banda Koch e infine deportato a Mauthausen, dove morì.

«la damnatio memoriae [aridaje, N.dR.] di una architettura, quella fascista, che, al di là delle considerazioni politiche fu un vero e proprio stile, molto studiato. All’estero»

Gianni Biondillo: - Dopo la guerra, sostanzialmente, tutti gli architetti del ventennio continuarono a lavorare. Persino Piacentini, settuagenario, con commissioni di rilevo, e pubbliche! Altro caso esemplare: Luigi Moretti. Grande razionalista metafisico. Non ha mai nascosto le sue inclinazioni di destra, e nel dopoguerra ha lavorato moltissimo. Il Watergate, quello dello scandalo, è suo.

- E la critica, — ho chiesto a Gianni, — la storia dell’architettura? È vero che c’è stata damnatio memoriae? Che l’architettura “fascista” è stata studiata solo all’estero?

Gianni Biondillo: - Assolutamente no. Già nel 1968 Bruno Zevi, ebreo e antifascista, dedica un omaggio a Giuseppe Terragni, considerato insieme a Piacentini l’architetto “di regime” per eccellenza. E per tornare a Moretti, il più autorevole critico marxista – Manfredo Tafuri – non lo “epura” affatto nella sua fondamentale Storia dell’architettura italiana 1944-1985, che esce a metà degli anni Ottanta.

Nel suo documentario La forma della città, che è del 1974, il comunista Pasolini già scinde regime fascista e architettura del ventennio. Parlando di Sabaudia, città di fondazione sul litorale pontino, dopo averla definita «incantevole» spiega:

«Sabaudia è stata creata dal regime, non c’è dubbio, però non ha niente di fascista, in realtà, se non alcuni caratteri esteriori […] Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l’ha ordinata, ma in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire.»

Dalle mie parti, all’improvviso e come dal nulla, nella pianura spuntano città di fondazione e colonie rurali risalenti al fascismo. L’esempio più noto è Tresigallo, borgo natìo del gerarca Edmondo Rossoni, che negli anni Trenta lo fece trasformare radicalmente.

Di Tresigallo il giornalista di viaggi Folco Quilici ha detto: «In tutti gli anni che sono venuto a Ferrara, nessuno mi ha mai portato a vedere Tresigallo. C’era una specie di barriera.»

Io, che a Tresigallo sono stato molte volte senza accorgermi di alcuna “barriera”, mi chiedo: perché Quilici, un uomo che ha esplorato l’intero orbe terracqueo, a Tresigallo non ci è andato sua sponte? Perché inventarsi interdizioni?

A conti fatti, dunque, che fare degli edifici e monumenti del ventennio?

Io credo esistano tre strade.

2. Nel caso dei monumenti più “carichi” e celebrativi, bisogna agire per risemantizzarli, aggiungervi nuovi significati, incorporare alla loro immagine la critica al significato originario e al loro committente.

In Italia esiste una città-laboratorio dove da tempo si conducono esperimenti di questo tipo. Si tratta di Bolzano/Bozen, dove i monumenti del ventennio sono comunemente chiamati «relitti fascisti» (in tedesco faschistische Relikte). Lo ha raccontato su Giap Flavio Pintarelli già nel 2013. Nel frattempo, la situazione si è ulteriormente evoluta.

|

| Bolzano, Piazza Tribunale. Il fregio di Hans Piffrader. Fonte: wumingfoundation.org |

Il percorso che ha portato alla musealizzazione del Monumento alla Vittoria può essere di grande ispirazione, ed è di pochi giorni fa l’avvio della nuova installazione che risemantizza uno dei più ingombranti monumenti fascisti d’Italia, il fregio marmoreo di Hans Piffrader col duce a cavallo, di cui ho scritto anche su Internazionale. Oggi sul grande bassorilievo appare, tradotta nelle principali tre lingue dell’Alto Adige/Südtirol, la massima di Hannah Arendt: «Nessuno ha il diritto di obbedire».

Una soluzione bella e suggestiva, forse un po’ criptica. E troppo facilmente reversibile: basta spegnere l’installazione. Basta che alle prossime elezioni vinca un’amministrazione ostile a quel percorso e faccia un’ordinanza per pigiare il bottone. La pietra è durevole, la luce no.

Intanto, però, quella luce ha fatto imbufalire i neofascisti: «Bolzano, i nuovi talebani tentano di oscurare il bassorilievo di Mussolini», ha titolato Il Primato Nazionale, quotidiano on line di CasaPound. È la conferma che si sta seguendo una buona strada.

Bolzano/Bozen è al momento la realtà dove il dibattito è più avanzato. Ciò avviene, sia chiaro, per via di peculiarità non riproducibili altrove, prodotte dalla coesistenza di due comunità distinte, quasi due mondi accostati uno all’altro. Per semplificare al massimo: gli eredi degli invasori e gli eredi degli invasi. Tale situazione rende impossibile a chiunque blaterare con superficialità di «memoria condivisa». Nell’impossibilità di smussare, appianare, edulcorare, si è dunque spinti a cercare nuove soluzioni, in quella che noi Wu Ming chiamiamo da sempre «mediazione al rialzo».

|

| Affile. Il «Vespasiano» dedicato alla memoria del criminale fascista Rodolfo Graziani, 2012. Fonte: wuming.com |

3. Poi c’è la terza via, che è demolire. Demolire va considerato l’extrema ratio, certo, ma non può essere un tabù. Ad esempio, siamo tutti d’accordo sul fatto che vadano demoliti i monumenti fascisti del tutto indifendibili, quelli nemmeno d’epoca, come il monumento al macellaio Graziani eretto nel 2012 ad Affile. Siamo d’accordo, giusto? Quella roba va demolita col tritolo, e sulle macerie va sparso il sale da lavastoviglie.

Ebbene, non dev’essere ritenuto impensabile nemmeno demolire relitti fascisti d’epoca. Non tutto quel che è durato fino ad oggi merita per forza di durare ancora. Durare non è di per sé una virtù, un manufatto può durare per tanti motivi, per indifferenza, per forza d’inerzia, per ignavia, o per ostinazione dei pubblici poteri.

Ci sono monumenti fascisti che furono imposti a un territorio, veri e propri schiaffi in faccia alla comunità che ci viveva, e diventarono simboli negativi da colpire. È il caso del Monumento all’Alpino di Brunico/Bruneck, eretto per celebrare in un colpo solo la guerra d’Etiopia e l’italianizzazione del Südtirol. Italianizzazione fittizia, s’intende: ancora oggi gli abitanti germanofoni sono il 70% nella provincia autonoma di Bolzano, e l’80% in Val Pusteria, dove si trova Brunico.

L’Alpino fu abbattuto dalla popolazione dopo l’8 settembre 1943, ricollocato al suo posto nel 1951, fatto saltare in aria nel 1966, ricostruito e reinstallato nel 1968, di nuovo distrutto nel 1979, rimesso sul piedistallo nel 1980. È stato preso di mira con azioni più o meno simboliche anche negli ultimi anni.

In pratica, la storia della statua è la storia dei tentativi di sbarazzarsene. C’è molto più genius loci negli attentati che nel monumento, corpo estraneo che pervicacemente lo Stato italiano torna a imporre. Si potrebbe dire, con Simon Levis Sullam sulla scia di Foucault, che si è fatto il «processo al monumento», facendone quindi un documento.

Ancora: un anno fa il comune austriaco di Braunau am Inn, dove nacque Hitler, ha deciso di demolire la sua casa natale. Subito, dall’Italia, Frassineti si è dichiarato contrario. Lo stesso sindaco che risponde – testualmente – di «farsi i cazzi propri» a chi, da non predappiese, scrive di Predappio in un modo che non gli va a genio, poi non ha remore a intervenire, criticando e dando lezioni di memoria, su una decisione presa in Austria. Forse teme che qualcuno proponga di demolire l’ex-Casa del Fascio e dell’Ospitalità? Si tranquillizzi: nessuno pensa che sia quella la strada.

A coloro che, certamente, reagiranno scandalizzati alla mia ipotesi che qualcosa di fascista si possa demolire, a coloro che chiamano «talebano» chi ce l’ha con lo scempio di Affile e persino chi accende una scritta su un bassorilievo perché «è arte», vorrei chiedere: avevate di questi mal di pancia quando nei paesi dell’est buttarono giù le statue di Lenin? Io ricordo che la destra festeggiò. Non erano «arte» quelle statue? Ed eravate così indignati quando nel 2003 avete visto cadere le statue di Saddam Hussein?

— Eh, ma quello era a caldo, durante rivolte e guerre, mica a freddo!

— «A caldo»? Perché, nel 1989 Lenin era vivo?

— No, ma il regime che veniva rovesciato aveva riempito le città di sue statue, buttarle giù era colpire il regime!

— Lo vedi? «Caldo» e «freddo» non dipendono da quanti anni sono passati. Dipendono da cosa significano quei monumenti per chi vive oggi. Negli USA stanno rimuovendo i monumenti del razzismo confederato adesso, ma non certo «a freddo», tant’è che la polemica è rovente. Li rimuovono per il ruolo e il peso che hanno nel presente.

Dopo aver fatto — almeno spero — un po’ di chiarezza sulla questione «architettura e monumenti fascisti», torniamo a Predappio, e all’attitudine: «Non si può demonizzare tutto quel che fece il fascismo, guarda com’è bella la Casa del Fascio!»

Predappio Toxic Waste Blues - I, wumingfoundation.com