Riprendiamo da Internazionale (8 settembre 2017) articoli di J. Watts, J. Adhikari, G. Ansaldi e G Milani sugli ultimi disastri ambientali. Siano conseguenze del cambiamento climatico o dell'espansione scellerata di attività umane che rendono fragili i territori, è chiaro che questo sviluppo ci mette sempre più in pericolo. (i.b.)

Una spiegazione agli uragani, cicloni, tempeste e inondazioni che

hanno colpito Stati Uniti, Nepal, India e Bangladesh. E una recensione del libro "Storia culturale del clima" di Wolfgang Behringer, utilissimo per orientarsi su un tema, quello dei cambiamenti climatici, complesso, dibattuto e contrastato (i.b). A questo proposito rimando all 'articolo di Naomi Klein, "L'apartheid climatico e i media", qui su eddyburg.

Sull'uragano Harvey che ha colpito le zone del sud-est del Texas, incluso Houston, e della Louisiana si legga anche l'articolo "Houston, la fragilità del capitalismo senza limiti" pubblicato qui, dal manifesto

. (i.b.)

The Guardian

UN FUTURO PERICOLO

di Jonathan Watts

I 64 miliardi di metri cubi di pioggia (più o meno l’equivalente di 26 milioni di piscine olimpioniche) rovesciati sul Texas dall’uragano Harvey alla fine di agosto hanno stabilito un nuovo record per un ciclone tropicale negli Stati Uniti. Ma è un record che difficilmente durerà a lungo, visto che le emissioni di anidride carbonica provocate dagli esseri umani stanno spingendo il clima in un territorio sconosciuto.

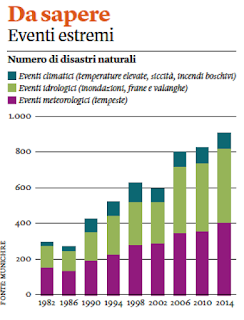

Le immagini delle strade allagate in Texas fanno pensare a quelle delle comunità colpite dalle inondazioni in India e in Bangladesh, alle recenti valanghe di fango in Sierra Leone e all’esondazione di un affluente del fiume Yangtze, in Cina, che ha provocato decine di morti ad agosto. In parte si tratta di calamità stagionali, e le loro conseguenze dipendono anche da fattori locali. Ma gli scienziati sostengono che gli eventi estremi di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e devastanti a causa dell’aumento delle temperature globali e dell’intensità delle precipitazioni.

Il nostro pianeta sta vivendo un’era di record spiacevoli. Ogni anno, dal 2015 a oggi, le temperature hanno toccato picchi mai visti dalla nascita della meteorologia, e probabilmente da 110mila anni. La quantità di anidride carbonica nell’aria è ai livelli più alti degli ultimi quattro milioni di anni. Non è questo a provocare eventi come l’uragano Harvey: in questo periodo dell’anno nel golfo del Messico ci sono sempre tempeste e uragani. Ma l’aumento delle temperature rende questi eventi più piovosi e potenti.

Più l’acqua degli oceani si riscalda, più evapora facilmente e fornisce energia alle tempeste. E, scaldandosi, l’aria sui mari trattiene una quantità maggiore di vapore acqueo. Ogni mezzo grado in più fa aumentare di circa il 3 per cento l’umidità dell’atmosfera. Questo vuol dire che i cieli si riempiono prima di acqua e ne hanno una quantità maggiore da scaricare. Oggi nel golfo del Messico si registrano temperature di superficie superiori di un grado rispetto a trent’anni fa.

A contribuire all’aumento delle tempeste c’è anche il fatto che, negli ultimi cento anni, il livello dei mari si è alzato di venti centimetri a causa del riscaldamento globale provocato dall’uomo. I ghiacciai si sono sciolti e le acque marine hanno subìto un’espansione termica. Quando le piogge in Texas si sono avvicinate al record statunitense di 120 centimetri di precipitazioni registrato nel 1978, i meteorologi hanno dovuto introdurre un nuovo colore nei graici. Potrebbe non essere l’ultima revisione.

“Probabilmente i paesi grandi come gli Stati Uniti raggiungeranno altri record di precipitazioni, e non solo a causa degli uragani”, ha affermato Friederike Otto, vicedirettrice dell’Environment change institute dell’università di Oxford. Si tratta di una tendenza globale. “Nell’immediato futuro in tutto il pianeta toccheremo nuovi picchi di caldo e precipitazioni estreme”. La situazione potrebbe cambiare da un paese all’altro, avverte Otto. I fattori in gioco sono molti, ma le conseguenze dell’attività umana sul clima hanno contribuito a scatenare tempeste più violente e siccità più gravi.

Una questione nuova

Nelle ultime settimane in India e in Bangladesh l’aumento del livello dei mari si è aggiunto a un monsone particolarmente forte, che ha inondato alcune regioni uccidendo circa 1.200 persone e costringendone milioni a lasciare le loro case.

Ora è importante capire se il cambiamento climatico ha a che fare con la “sedentarietà” delle tempeste. Negli Stati Uniti gli uragani di solito si spostano verso l’interno e la loro potenza diminuisce man mano che si allontanano dal mare. Ma Harvey è rimasto nella stessa area per giorni, e questo spiega il record di precipitazioni in Texas. Secondo gli scienziati potrebbe essere la questione più grande sollevata da Harvey. “Non credo che qualcuno si sia mai posto il problema. E non credo che qualcuno avesse previsto un evento di questo tipo”, ha detto Tim Palmer, ricercatore della royal society all’università di Oxford.

Di recente i ricercatori hanno individuato un rallentamento nella circolazione atmosferica estiva alle medie latitudini, conseguenza del forte riscaldamento dell’Artico. Secondo Palmer, tuttavia, per studiare gli schemi della pressione servono strumenti analitici più potenti, tra cui i supercomputer. Ma negli Stati Uniti la ricerca è condizionata dalla politica: il presidente Donald Trump sostiene che il cambiamento climatico è una truffa inventata dalla Cina, e ha annunciato che Washington si ritirerà dal trattato di Parigi sul clima e taglierà i fondi per la ricerca sul clima. “Cercare di capire quanto saranno frequenti eventi come Harvey in futuro non dovrebbe essere oggetto di discussioni politiche”, conclude Palmer.

Internazionale

SVILUPPO INSOSTENIBILE

Giovanni Ansaldi

Mentre a Houston le acque portate dall’uragano Harvey si ritirano, una cosa è chiara: una parte dei danni – umani ed economici – poteva essere evitata”, scrive il New York Times. Uno dei problemi principali è lo sviluppo urbanistico. Negli ultimi trent’anni il boom dell’industria petrolifera ha causato una forte crescita immobiliare: a Houston sono nati nuovi quartieri residenziali e di uffici in zone a forte rischio di inondazioni. In tutta la città sono stati costruiti parcheggi, strade ed edifici che hanno cancellato la vegetazione fondamentale per facilitare il drenaggio. A questo si aggiunge il fatto che le mappe della federal emergency management agency (Fema, l’agenzia statunitense che si occupa di gestire e prevenire le emergenze), create per evidenziare le zone a rischio in caso di catastrofe, non sono mai state aggiornate. Confrontando le mappe con le foto scattate dopo il passaggio dell’uragano, si vede che alla fine di agosto sono state inondate zone che secondo la Fema avevano lo 0,2 per cento di possibilità di essere invase dall’acqua. Le mappe non sono aggiornate perché il congresso non assegna abbastanza fondi all’agenzia. Inoltre non tengono conto degli effetti futuri dei cambiamenti climatici. “Ancora più preoccupante è il fatto che il Texas non sembra preparato ad affrontare la ricostruzione”, osserva il New York Times. “La maggioranza dei residenti della regione colpita non era assicurata”.

Secondo The Atlantic, quello che è successo a Houston è un segnale d’allarme per tutto il paese e mette in discussione una certa idea di sviluppo: “Quando si parla di gestione degli uragani, l’aspetto più difficile da affrontare è la convinzione degli statunitensi di poter vivere e lavorare dove preferiscono. Nel paese ci sono zone – come alcuni quartieri di Houston e di New Orleans o intere regioni della florida – che non dovrebbero essere abitate”. E che in futuro saranno sempre più a rischio a causa dell’innalzamento del livello dei mari e dei disastri naturali causati dai cambiamenti climatici.

The Conversation

I DISASTRI DELLA POLITICA

IN ASIA MERIDIONALE

di Jagannath Adhikari

Nelle ultime settimane il Nepal è stato colpito da forti inondazioni che hanno alimentato le tensioni regionali. I politici e i mezzi d’informazione locali sostengono che le infrastrutture indiane lungo il confine hanno reso il Nepal più vulnerabile.

Durante un incontro in India alla fine di agosto, il primo ministro nepalese Sher Bahadur Deuba e l’indiano Narendra Modi hanno rilasciato un comunicato in cui promettono che lavoreranno insieme per evitare nuove alluvioni. Ma i rapporti tra i due paesi restano tesi.

La tensione è dovuta in parte alla geografia dell’Himalaya: una diga o una strada costruita nel paese può provocare un’inondazione in un paese confinante. Così India, Cina e Nepal si accusano a vicenda di politiche egoiste e poco lungimiranti. La mancanza di un’organizzazione regionale che raccolga le informazioni e coordini le operazioni di soccorso ha sicuramente aumentato le sofferenze della popolazione.

Miniere illegali

Nella regione dell’Himalaya le inondazioni sono eventi quasi annuali. Grandi fiumi che nascono nella catena montuosa attraversano le popolose pianure del Terai, che si estendono sia in India sia in Nepal, e durante la stagione dei monsoni il livello dell’acqua cresce notevolmente.

Ma le inondazioni di quest’anno sono state particolarmente devastanti. Negli ultimi due mesi in Nepal, India e Bangladesh hanno colpito venti milioni di persone e ne hanno uccise almeno 1.200.

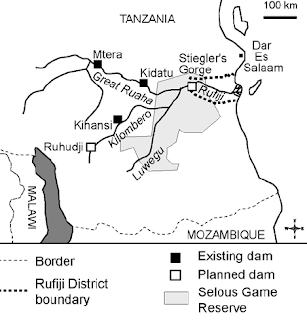

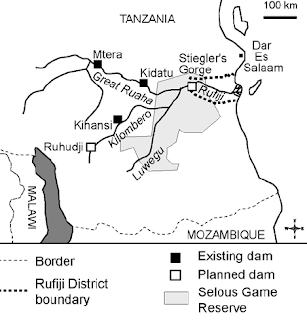

Questi eventi sono un problema politico ma anche logistico. Nel caso delle ultime inondazioni, il ministro dell’interno nepalese ha puntato il dito contro due grandi dighe costruite dall’India lungo i fiumi Koshi e Gandaki, e anche contro le strade, gli argini e i canali costruiti lungo i 1.751 chilometri del confine tra India e Nepal, sottolineando che queste infrastrutture hanno ostacolato il corso naturale dell’acqua.

L’India accusa a sua volta il Nepal, e molti sono convinti (anche se negli ambienti scientifici la tesi è discussa) che la deforestazione in corso in Nepal contribuisca alle piene in India. Il problema è che la costruzione di infrastrutture di un paese può avere conseguenze importanti per i paesi vicini, soprattutto nella stagione dei monsoni. Almeno una decina di persone sono rimaste ferite l’anno scorso negli scontri durante le proteste contro la costruzione di una diga in India che, secondo il Kathmandu Post, causerà l’inondazione di alcune aree del Nepal una volta completata.

I problemi non sono causati solo dalle dighe. Gli esperti di disastri e gli idrologi nepalesi sostengono che le recenti inondazioni sono state aggravate dall’intensa attività mineraria illegale sulle colline Churia per estrarre sassi e sabbia da usare nell’edilizia indiana, in rapida espansione.

E le dispute non riguardano solo India e Nepal. Nel 2006 India e Cina hanno firmato un accordo per la condivisione di informazioni idrologiche sui grandi fiumi che scorrono in entrambi i paesi, per rispondere meglio alle piene annuali. Ma all’inizio dell’anno il ministro degli esteri indiano ha accusato la Cina di non aver condiviso dati essenziali, e di aver così peggiorato gli effetti delle inondazioni nell’India nordorientale.

Prospettiva regionale

Non è un incidente isolato. Nel 2013 una grande inondazione in quella zona dell’India ha ucciso circa seimila persone. All’epoca le autorità indiane hanno sostenuto di non aver ricevuto informazioni dal Nepal sulle forti piogge in collina o sulle condizioni dei ghiacciai. Le autorità nepalesi hanno risposto che la Cina era in una posizione migliore per condividere le informazioni sulle condizioni climatiche in quell’area dell’Himalaya. Alcuni studi condotti in seguito hanno stabilito che un’efficiente condivisione delle informazioni e un’allerta tempestiva avrebbero potuto ridurre sensibilmente i danni.

Il problema è particolarmente urgente in un momento in cui la regione dell’Himalaya è colpita dagli effetti del cambiamento climatico. I climatologi hanno sottolineato che qui le “inondazioni estreme” sono aumentate, a causa di piogge meno frequenti ma più intense.

Bisogna cambiare il modo in cui le istituzioni gestiscono questi disastri. Alla fine di agosto India e Napal hanno annunciato che creeranno una commissione congiunta per la gestione delle inondazioni e delle alluvioni, e una squadra di esperti per “migliorare la cooperazione bilaterale” nella gestione dell’acqua. È un segnale positivo.

Ma nella regione dell’Himalaya c’è urgente bisogno di istituzioni con competenze regionali invece che nazionali. Queste organizzazioni potrebbero condividere le informazioni sul clima, agire per ridurre i danni causati dalle inondazioni e consultarsi durante la costruzione di infrastrutture che potrebbero avere conseguenze per gli stati vicini.

Le attività umane e la miopia della politica hanno aumentato gli effetti negativi delle inondazioni. È ora che tutti i paesi della regione accettino di condividere le responsabilità e s’impegnino per aiutare le persone colpite, a prescindere dalla nazionalità.

Internazionale

CLIMA, STORIA E CULTURA

di Giuliano Milani

Wolfgang Behringer, "Storia culturale del clima", Bollati Boringhieri, 349 pagine, 14 euro

Mentre negli ultimi anni si sono aperte feroci polemiche sul riscaldamento globale, la storia del clima ha assunto una nuova importanza. Capire se in passato ci sono stati periodi in cui la temperatura è cambiata, quantiFicare il cambiamento e comprenderne le ragioni è diventato importante per affrontare le side che ci pone il presente. Non sempre è facile accedere alle ricerche che permettono di capire come si è evoluto il clima del nostro pianeta. Ecco perché è utile questo libro che, dopo aver spiegato come il clima cambia, ricostruisce questa vicenda dall’inizio della Terra a oggi, con sempre maggiore dettaglio avvicinandosi al nostro tempo. Si segue il riscaldamento dell’olocene, cominciato

12mila anni fa e i vari, occasionali raffreddamenti che in quel periodo si alternarono ai momenti più caldi (nell’età romana e nel basso medioevo).

Per la “piccola età glaciale”, cominciata nel trecento e terminata nel corso del novecento, il maggior numero di fonti e dati consente a Behringer alcune ipotesi sulla relazione tra clima e fenomeni sociali

e politici come la stregoneria, la democratizzazione, l’illuminismo. La cautela con cui questi collegamenti sono fatti e la quantità d’informazioni fornite al lettore rendono questo libro un’efficace chiave di lettura per orientarsi in un campo di studi nuovo, complesso e già al centro di molte

discussioni.

«Le previsioni oggi permettono di dare l’allerta in tempo ma poi bisogna ragionare: dove sarò quando arriverà la pioggia? Che precauzioni prendere? Guai a pensare “non capiterà mai a me”». il Fatto Quotidiano, 3 settembre 2017 (p.d.)

Dopo un’estate italiana tra le più calde e asciutte di sempre, arriverà l’autunno con le sospirate piogge. Magari un po’ troppo intense, e ci troveremo così a scrivere gli articoli sull’emergenza alluvione. Nel Paese delle inutili polemiche del dopo-evento, proviamo per una volta fin da oggi a prevenire, a riflettere prima che ciò avvenga. Otto von Bismarck disse che è stupido imparare dai propri errori, è meglio imparare da quelli degli altri! Prendiamo come esempio l’enorme inondazione texana provocata dalla tempesta Harvey.

Oggi le previsioni meteo funzionano e l’allerta è stata data con successo con alcuni giorni di anticipo. Ma le piogge hanno superato le attese, con valori fino a circa 1300 millimetri caduti in pochi giorni su vasti bacini pianeggianti, e gli allagamenti sono stati molto più estesi del previsto. Gli abitanti si sono così trovati isolati, senza luce, acqua potabile e cibo, e con il pian terreno invaso da fango inquinato. Le vittime sono state poche decine grazie alla relativa calma della piena, a differenza di quanto avvenuto nel 2005 a New Orleans, dove l’uragano Katrina aveva divelto le dighe costiere e l’invasione delle acque in città era stata repentina e irruenta, con oltre 1800 vittime.

In Italia abbiamo sia la piena fluviale lenta e prevedibile, come quella del Po, sia le piene-lampo (flash-flood) dei territori montuosi, dove in pochi minuti insieme all’acqua precipitano anche detriti rocciosi e alberi, come frequentemente avviene a Genova. Anche le zone percorse dagli incendi di quest’estate, specie se vicine a centri abitati, dovranno essere tenute sotto controllo in quanto potrebbero essere soggette a rapida erosione durante forti precipitazioni.

Ma veniamo alle istruzioni per ridurre il rischio: all’emissione di un bollettino meteo di allerta (intensità crescente da gialla-arancione-rossa), prima di tutto bisogna chiedersi: dove sarò io in quel momento? Se in casa, conviene già alcuni giorni prima farsi uno scenario mentale: ho cose preziose al pian terreno facilmente allagabili? Le porto a un piano superiore. Dove è parcheggiata l’auto? La sposto in luogo sicuro (molte vittime sono annegate in garage sotterranei nel tentativo di salvare la loro tonnellata di ferraglia invece della vita, come in Costa Azzurra a inizio ottobre 2015). Ho riserve di cibo in caso rimanga isolato per alcuni giorni? Faccio una piccola riserva di scatolame non deperibile, pensando pure a un’avaria del frigo per mancanza di elettricità. Ho messo da parte qualche tanica di acqua potabile? E se la mia casa è esposta a frane, ho considerato l’opzione di andarmene da parenti o amici in zona più sicura? Se ho in programma di essere in auto, posso annullare il viaggio e starmene a casa per sorvegliare che non ci siano grane?

Se devo per forza muovermi, so che non devo mai entrare in un sottopassaggio che si sta allagando? L’auto galleggia in mezzo metro d’acqua e resterei imprigionato sul fondo senza poter risalire, con elevato rischio di annegamento, come dimostrano decine di banali incidenti simili. Se passo su un ponte su un fiume in piena, non mi fermo a guardare: potrebbe crollare o essere sormontato dalle acque. Se è già stato transennato dalle autorità, non forzo il blocco, perché è meglio attendere mezza giornata che morire tra i flutti: accadde durante l’alluvione del Tanaro nel novembre 1994.

Dedicare un po’ di tempo alla simulazione mentale di un evento meteorologico estremo è sempre molto utile sia per evitare di cacciarsi nei pasticci con le proprie mani, cioè scansandoli a priori, sia per cavarsene fuori nel modo migliore in caso si venisse sorpresi. Molte persone nella loro vita non ci hanno mai pensato, prigionieri dei meccanismi psicologici di rimozione del tipo “tanto a me non capiterà” o “sono brutte cose, meglio non pensarci, ridiamoci su e tocchiamo ferro”. Una volta acquisito questo allenamento mentale, in caso di allerta l’altro ingrediente è l’attenzione a ciò che capita attorno a noi: essere vigili, osservare come sta piovendo, ascoltare i rumori, tener d’occhio quel ruscello che scorre sotto casa, sempre quieto, non ha mai fatto danni (nello spazio della tua breve vita…). Molto importante cogliere un’eventuale improvvisa riduzione della portata di un corso d’acqua: potrebbe essersi formata una diga di detriti a monte, o un tappo su un ponte, che poi cedendo di colpo provocherebbe un’onda di piena devastante: scappare a gambe levate dalle adiacenze del torrente. E mai campeggiare sulle rive di un corso d’acqua in tempo di pioggia: una piena notturna avrebbe esiti drammatici, già successo per esempio con i 13 morti di Soverato il 10 settembre 2000.

Le nostre cronache sono piene di alluvioni di tutti i tipi, basterebbe studiarsele per capire le varie situazioni da evitare. Purtroppo questo non allevia i rischi infrastrutturali dovuti agli abusivismi, alla cementificazione selvaggia degli ultimi cinquant’anni. Quella può soltanto essere arrestata, e il rischio può essere leggermente diminuito con opere idrauliche (argini, canali scolmatori). Ma di nuovo Houston insegna: anni di spregiudicata urbanizzazione senza limiti condita da qualche piccolo canale di scolo che ha diffuso un senso di falsa sicurezza accelerando l’ulteriore occupazione di suolo, e poi ti arriva la pioggia mai vista e succede un disastro.

Il problema della vulnerabilità è sempre sottovalutato: il pericolo è rappresentato dall’evento estremo, ma se non c’è nulla da distruggere il rischio è nullo. Se invece su quel territorio ci aggiungo condomini, villette, auto, strade, gasdotti, linee elettriche, industrie, centri commerciali e chi più ne ha più ne metta, la vulnerabilità cresce a dismisura e con essa il rischio di danni e vittime. Quindi laddove possibile, se si diminuisce il capitale esposto invece di accrescerlo, si può ridurre il rischio. Ma questi sono discorsi difficili da fare e ancor più da attuare nella terra dell’improvvisazione e dei piccoli e grandi interessi di parte.

«Si chiude la peggiore stagione degli incendi in Italia da 30 anni a questa parte. Le cause si possono riassumere in cinque punti. Tutti hanno a che fare con la scarsa attenzione al territorio e al bene comune».

«Si chiude la peggiore stagione degli incendi in Italia da 30 anni a questa parte. Le cause si possono riassumere in cinque punti. Tutti hanno a che fare con la scarsa attenzione al territorio e al bene comune». lavoce.info,

1° settembre 2017 (c.m.c)

Quasi a termine della peggiore stagione negli ultimi 30 anni per gli incendi in Italia, vediamo di analizzare le cause di questo fenomeno, cercando di fare una valutazione più ampia sullo stato delle risorse boschive Possiamo raggruppare le cause di questo fenomeno in cinque categorie, di cui le ultime due collegate a problemi generali del settore forestale che travalicano lo specifico tema degli incendi boschivi.

Condizioni meteorologiche

La prima causa, quasi un prerequisito per lo sviluppo degli incendi, sono le condizioni meteorologiche: aridità, alte temperature, bassa umidità, forte vento con il maggior numero di eventi estremi, come le sette ondate di caldo di questa estate, tutti fenomeni collegati ai cambiamenti climatici. L’eccezionalità climatica sarà sempre più norma; tra l’altro gli scenari di cambiamento climatico prevedono che la regione del Mediterraneo sia più esposta a fenomeni di riscaldamento di altre regioni, con una maggiore riduzione delle precipitazioni nella primavera e con maggiori ondate di caldo in estate, con incendi quindi potenzialmente più rapidi, intensi e di larghe dimensioni.

Incendiari volontari e no. E rari piromani

La seconda causa è legata alla diffusione dei casi di incendi volontari o da comportamento irresponsabile. Non si tratta della diffusione della piromania, una malattia mentale molto rara, ma si tratta di comportamenti dolosi di una moltitudine di soggetti: pastori in cerca di pascoli più ricchi e “puliti”, incendiari con motivazioni vendicative, operai forestali stagionali in cerca di future opportunità di impiego, cacciatori interessati a controllare e concentrare le aree di rifugio della selvaggina, raccoglitori di prodotti selvatici. Ma la causa prevalente sono i comportamenti colposi collegati a noncuranza, negligenza, imperizia e sottovalutazione del rischio. Nell’Europa meridionale quasi il 70 per cento degli incendi sono legati a bruciature di residui vegetali e al desiderio di rigenerare e rendere più produttivi i pascoli.

Prevenzione e spegnimento

Una scarsa attenzione alla prevenzione attiva degli incendi è la terza causa. Nulla di nuovo nel panorama della gestione del territorio in Italia: alla prevenzione viene data una minor attenzione rispetto al ripristino. La prevenzione può essere indiretta o diretta. Per prevenzione indiretta si intendono pratiche quali la scelta delle specie appropriate, la realizzazione di diradamenti e di interventi di pulizia del sottobosco, interventi che hanno anche una importanza fondamentale per aumentare la resistenza e la resilienza delle formazioni forestali. Prevenzione diretta significa realizzazione e manutenzione di fasce tagliafuoco, riduzione del materiale combustibile, pulizia delle fasce laterali delle strade e di quelle sottostanti le linee di comunicazione. Nel considerare l’antitesi prevenzione-spegnimento degli incendi non vanno trascurate le differenze in termini di investimento economico delle due opzioni: la prima interessa soprattutto i piccoli operatori del mondo rurale, il secondo coinvolge soggetti esterni al settore forestale e in particolare l’area del business connessa alla flotta aerea e ai sistemi di monitoraggio, settori fortemente legati all’industria militare.

La foresta abbandonata

Le ultime due cause hanno una rilevanza più ampia, che va ben al di là dello specifico caso degli incendi e interessano le modalità organizzative del settore forestale italiano, negletto dalla politica (in parte perché rappresenta lo 0,08 per cento del valore aggiunto nazionale), nonostante le superfici forestali coprano più di un terzo del territorio e rappresentino quella che è stata definita la più grande infrastruttura verde del paese. Una infrastruttura che, nonostante incendi e attacchi parassitari, è in espansione a seguito della ricolonizzazione di terreni agricoli abbandonati. La prevenzione a costi minori è quella connessa alla rivitalizzazione dell’economia del settore: un bosco che produce valore è un bosco che viene difeso e che difficilmente brucia. In effetti tutto il settore è ancora condizionato da una cultura che è quella dell’Italia della fine dell’Ottocento quando il paese si era dotato di una rigida normativa di vincolo dei territori boscati e di una forza di polizia specializzata nella tutela delle risorse forestali. Di fatto il singolo, più potente, strumento di politica forestale sono ancora i diversi tipi vincoli (idrogeologico, paesaggistico, naturalistico). Negli ultimi 50 anni la superficie forestale è raddoppiata. C’è bisogno di un cambiamento di paradigma di riferimento nella politica forestale: dal “vietare per proteggere e ricostruire il patrimonio” a “gestire il patrimonio, valorizzandolo anche economicamente, per ridurre i costi della sua tutela”.

Un problema di governance

E qui entra in gioco il quinto e ultimo fattore: l’assetto istituzionale del settore, profondamente modificato dalla Legge Madia di riforma della pubblica amministrazione, e in particolare dal Decreto Legislativo 177/2016 che ha ridefinito le istituzioni che operano nel settore forestale a livello centrale. Come spiegato nella scheda tecnica che ha accompagnato il fact-checking sulle attività di spegnimento degli incendi, con il Decreto 177 è stata fatta la scelta di militarizzare il Corpo forestale dello stato (Cfs) inglobando gran parte dei componenti nell’Arma dei Carabinieri. Il Decreto 177 ha avuto uno specifico effetto sull’organizzazione della difesa dagli incendi boschivi nelle regioni a statuto ordinario. Attualmente le competenze risultano divise tra regioni, Vigili del fuoco, i Protezione Civile e Carabinieri forestali, secondo la ripartizione riportata nella scheda tecnica. Con la riforma delle competenze definita dal Decreto si rendono necessarie nuove convenzioni tra Regioni e Vigili del fuoco i quali, tuttavia, in molte Regioni dovrebbero ereditare le competenze negli interventi avendo problemi organizzativi e di personale.

Il rischio che vada sempre peggio

Infine, da una lettura del Decreto, si potrebbe ipotizzare che la prevista Direzione foreste del ministero delle Politiche agricole, forestali e alimentari assuma una funzione di indirizzo delle attività anti-incendio. Questa Direzione è ancora in attesa di una definitiva strutturazione. Con il Decreto 177 si è così riusciti a fare due significativi errori con una sola decisione: si sono affidate responsabilità operative ad una organizzazione (i Vigili del fuoco) che non ha una struttura logistica diffusa sul territorio rurale perdendo le competenze nel coordinamento sul campo accumulate da alcuni decenni di attività antincendio del Cfs. Nello stesso tempo si è accentuato quel processo di securizzazione e, più specificamente, di militarizzazione dell’apparato centrale dello stato nel campo della gestione delle risorse naturali proprio in un momento in cui sarebbe fondamentale avere una pubblica amministrazione che accompagni sul piano tecnico e amministrativo la gestione dei beni comuni, che privilegi la prevenzione sulla repressione, i rapporti di cooperazione e responsabilizzazione con i portatori di interesse sugli interventi securitari. Se questa strada, prepariamoci a molte altre estati di fuoco.

Anche nel cuore dell’Asia c’è il rischio di una guerra per il controllo dell’acqua. Alla base del conflitto: usi contrastanti (acqua per energia e irrigazione), un bene non disponibile omogeneamente e uno sfruttamento legato a interessi particolari. Internazionale, 25 Agosto 2017. (i.b)

Il 17 maggio del 2017 il ministro degli esteri del Tagikistan, Sirodjidin Aslov, è volato a Bruxelles per promuovere, di fronte a un gruppo di funzionari dell’Unione Europea, il progetto per la costruzione della centrale idroelettrica di Rogun, sul fiume Vachš. Ma per quale motivo l’Unione europea dovrebbe essere interessata a una centrale elettrica sulle remote montagne dell’Asia centrale? E perché mai un rappresentante del governo di Dušanbe si è recato fino in Belgio per ottenere il via libera alla realizzazione di un’infrastruttura nel suo paese?

Il punto è che questa banale iniziativa è in realtà la testimonianza del fatto che nel cuore dell’Asia i rischi di una guerra sono concreti. Non si può escludere, infatti, che le ex repubbliche sovietiche della regione possano entrare in conflitto per il controllo di una risorsa molto preziosa: l’acqua.

Irrigazione ed energia

Ormai da qualche tempo sia i mezzi d’informazione occidentali sia quelli dei paesi ex sovietici si occupano regolarmente del rischio, tutt’altro che remoto, di una guerra per l’acqua in Asia centrale. Non sono previsioni infondate, considerato che questa risorsa è distribuita tra i paesi della regione in modo estremamente disomogeneo.

L’alto corso dei fiumi che nascono nel territorio del Kirghizistan e del Tagikistan garantisce enormi riserve d’acqua. Ma più a valle, in Uzbekistan, Turkmenistan e Kazakistan, l’acqua non basta: il 77 per cento delle risorse idriche consumate dagli uzbechi arriva dall’estero, in Turkmenistan la percentuale supera il 90 per cento e in Kazakistan è il 40 per cento.

Le tensioni legate al controllo dell’acqua, che non hanno ancora raggiunto la fase più critica, sono cominciate subito dopo l’indipendenza delle cinque repubbliche sovietiche, nel 1991. Alla radice dei contrasti c’è il fatto che i fiumi possono essere sfruttati sia per l’irrigazione sia per produrre energia elettrica, e se l’acqua destinata a irrigare i campi è necessaria d’estate, i consumi di elettricità aumentano invece d’inverno, cosa che costringe le aziende energetiche a impiegare nella stagione fredda le risorse di cui avrebbero invece bisogno gli agricoltori con l’arrivo del caldo. In epoca sovietica la gestione centralizzata del settore idrico-energetico consentiva di agire nell’interesse di tutte le parti coinvolte, ma oggi i nuovi stati indipendenti nati dalla disgregazione dell’Unione Sovietica non riescono ad amministrare insieme le risorse.

Negli anni novanta il Kirghizistan e il Tagikistan approvarono progetti per la costruzione di grandi centrali idroelettriche sui fiumi che proseguono il loro corso in Uzbekistan. In Kirghizistan fu pianificata la realizzazione della centrale di Kambara tin 2, sul fiume Naryn; in Tagikistan fu invece varato il progetto della già citata centrale di Rogun, sul fiume Vachš. L’Uzbekistan considerò quei progetti come una minaccia alla sicurezza nazionale: le nuove dighe avrebbero infatti interrotto i lussi, lasciando i contadini uzbechi senz’acqua per l’irrigazione. Inoltre, cosa di cui rara mente si parla in modo esplicito, le dighe avrebbero costituto una gravissima minaccia per i centri abitati lungo il corso inferiore dei due fiumi: nel caso di un cedimento tecnico o di un attentato terroristico la violenza dell’acqua avrebbe distrutto tutto. Negli anni novanta il Tagikistan visse una guerra civile che oppose il governo agli estremisti islamici (ancora non del tutto sconfitti), mentre il Kirghizistan era un paese molto instabile, anche per gli standard postsovietici.

In questo contesto, per l’Uzbekistan i grandi progetti di Dušanbe e Biškek rappresentavano un rischio enorme. Da allora le cose non sono molto cambiate: Tagikistan e Kirghizistan sono paesi tuttora imprevedibili e potrebbero entrare in possesso di uno strumento per ricattare gli stati a valle. Per questo nel 2015 il presidente uzbeco di allora, Islam Karimov, dichiarò senza mezzi termini che i problemi idrici nella regione sarebbero potuti “peggiorare fino al punto di generare non solo gravi tensioni, ma perfino una guerra”. E aggiunse che la realizzazione della centrale di Kambaratin avrebbe dato un duro colpo alla produzione agricola dell’Uzbekistan, una delle principali voci d’esportazione del paese.

Il chiodo fisso

Nel marzo del 2016 il governo kirghiso ha constatato con preoccupazione che il tentativo di riprendere il controllo degli impianti lungo il confine aveva avuto come conseguenza un’intensificazione delle attività militari dell’Uzbekistan alla frontiera. Poco dopo i rapporti si sono ulteriormente inaspriti a causa della disputa sul controllo del bacino idrico di Kosonsoy, al confine tra i due paesi. Ad agosto sia il governo di Biškek sia quello di Taškent hanno inviato militari e poliziotti in questa striscia di terra la cui sovranità è ancora indefinita.

Nell’ottobre del 2016 il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, si è messo alla guida di un bulldozer per gettare il primo carico di terra nelle acque del iume Vachš e inaugurare così la costruzione della centrale idroelettrica di Rogun. Secondo i suoi avversari, Rahmon si è potuto permettere un simile gesto simbolico solo dopo la morte, nel 2016, di Karimov, il presidente uzbeco considerato di fatto il patriarca dell’intero spazio postsovietico, che era sempre stato inflessibile nella difesa degli interessi di Taškent. Già nel 2009, infatti, Rahmon aveva costretto i cittadini tagichi ad acquistare azioni della centrale. Per Dušanbe il progetto è da tempo un chiodo fisso.

Nel frattempo il nuovo presidente uzbeco, Shavkat Mirziyoyev, ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di cambiare la linea seguita di Karimov. Durante una visita ad Astana, a marzo, ha ribadito, insieme al presidente kazaco Nursultan Nazarbaev, che le risorse idriche sono un patrimonio comune di tutti i paesi della regione. La questione è di grande importanza anche per il Kazakistan, considerato che l’acqua consumata nel paese arriva non solo dall’Uzbekistan e dal Kirghizistan, ma anche dalla Cina. Le sorgenti dei fiumi Ili, Irtyš e Tekes, che riforniscono d’acqua alcune regioni del Kazakistan, si trovano infatti nel nordest della Cina, proprio l’area in cui Pechino negli ultimi tempi sta concentrando i suoi progetti di sviluppo. L’economia della regione autonoma dello Xinjiang, abitata dalla minoranza musulmana degli uiguri, ha grande bisogno d’acqua, che però nella zona scarseggia. L’Irtyš e l’Ili risentono già delle conseguenze dello sviluppo frenetico della regione, e la loro portata sta diminuendo. Il problema di questi fiumi è aggravato anche dal rapido scioglimento dei ghiacciai, legato al riscaldamento globale.

Secondo il sinologo russo Konstantin Syroežkin, il Kazakistan è in una posizione di debolezza nei negoziati con Pechino sulle risorse idriche. “Ha giocato tutti gli assi nella manica che aveva”, spiega. “Non gli rimane che fare aidamento sulla disponibilità dei cinesi”. Considerato che la Cina ha investito nell’economia kazaca tra i 24 e i 27 miliardi dollari, stando ai dati del 2016, per Astana non è facile aprire una disputa con Pechino. La Cina, tuttavia, ha importanti investimenti anche negli altri paesi della regione. Dopo la visita di Mirziyoyev, Cina e Uzbekistan hanno concluso un accordo del valore di 22 miliardi di dollari.

Durante il viaggio a Pechino, il presidente uzbeco ha partecipato anche al forum della nuova via della seta, cioè la strategia di Pechino per sviluppare nuovi collegamenti con i paesi dell’Eurasia e trovare un’alternativa alle rotte marittime tradizionali, che sarebbero vulnerabili in caso di un conflitto.

Ma la presenza della Cina nella regione può davvero contenere il rischio di una guerra per l’acqua? A giudicare dal tono degli esperti interrogati dai giornali occidentali, la risposta è no.

Riserve di stabilità

Come ha scritto alla fine del 2016 l’agenzia d’intelligence privata Stratfor, “l’Asia centrale sta consentendo alla Cina di sviluppare una rotta verso l’Europa più distante dai mari in cui sono presenti gli Stati Uniti. Se quindi la stabilità dell’Asia centrale dovesse crollare, per Pechino sarebbe un incubo. E le regioni confinanti diventerebbero un bacino di fuga per le organizzazioni separatiste armate”.

Alcuni anni fa gli esperti della Stratfor avevano anche previsto che nella regione centrosiatica le tensioni legate alla gestione dell’acqua non sarebbero finite presto. A gennaio del 2017, inoltre, un esperto della Harvard International Review, la rivista dell’università di Harvard, ha ammesso di essere “scettico sulla possibilità di risolvere i problemi dell’acqua nella regione, problemi che stanno assumendo dimensioni preoccupanti”. Secondo le sue previsioni, in futuro le dinamiche politiche della regione saranno dominate dal principio del “tanto peggio, tanto meglio”.

A marzo The Diplomat, una rivista online che ha la redazione a Tokyo, è arrivata a chiedersi in un articolo se le guerre per l’acqua possano mandare a monte i piani della Cina in Asia centrale. La risposta dell’autore è stata chiarissima: “Pechino deve prendere atto che sono ormai mature le condizioni per lo scoppio di conflitti e per una destabilizzazione della regione”. Oggi né i paesi dell’Asia centrale né le vicine Cina e Russia vogliono un conflitto nella regione. Tuttavia, come ha ricordato qualcuno parlando della vigilia della prima guerra mondiale, anche allora “nessuno voleva la guerra. Ma la guerra era inevitabile”.

Non si può escludere che alla fine le previsioni più catastrofistiche si riveleranno sbagliate. Una cosa è certa, però: nella regione le riserve di stabilità si stanno esaurendo.

«Défilé di politici, ricchi buffet e vecchie glorie in mostra, da Leonardo a Enrico Fermi. Eppure alla fiera internazionale in Kazakistan siamo l’unico Paese senza un progetto». la Repubblica, 28 agosto 2017 (p.d.)

Come trasformare un’esposizione universale sull’energia del futuro nell’Expo degli assessori. Se anche questo è genio italico, allora abbiamo fatto centro con la passerella interminabile di presidenti e vicepresidenti dei consigli regionali, membri delle giunte e funzionari locali, burocrati periferici con assistenti, collaboratori e portaborse. Chi impegnato a testimoniare l’esistenza di una improbabile «via toscana all’energia del futuro», chi a illustrare la strategia siciliana della «specializzazione intelligente», chi più modestamente a confidare nella scossa energetica di una mostra di acquerelli di paesaggi lucani di Fabrice Moireau. Ma si può star certi che nessuna Regione, delle 15 partecipanti, ha rinunciato alla scampagnata asiatica settimanale.

La prova del pasticcio che abbiamo combinato con il federalismo straccione partorito nel 2001 si trova a seimila chilometri da qui, in una città che venticinque anni fa neppure esisteva: Astana, attuale capitale del Kazakistan. Questo Paese è uno dei maggiori produttori di idrocarburi del mondo, ma per ragioni che vanno ben oltre tale aspetto ha avuto in carico l’organizzazione dell’Expo mondiale che ha per tema l’energia del futuro. Tre miliardi di dollari investiti in una formidabile operazione di propaganda interna per una repubblica grande dieci volte l’Italia, che ha seguito il destino di altri pezzi dell’Asia centrale dopo la dissoluzione dell’Urss. Il potere è rimasto da trent’anni nelle mani della stessa persona, con relativi strascichi familiari. Nursultan Nazarbayev era il segretario del partito comunista prima del crollo dell’Urss, ed è presidente ininterottamente da 27 anni. L’aeroporto di Astana porta il suo nome. Come il Museo e l’Università. C’è perfino una banca che sembra ispirarsi al nome del leader: Nurbank. La nuova capitale l’ha fondata lui, nel cuore della steppa asiatica. Quella di prima, Almaty, nata nel 1854, era troppo vicina al confine della Cina. Dal 2010, per decisione del parlamento da lui controllato, Nazarbayev ha l’appellativo di padre della nazione, che lo ha trasformato in intoccabile, garantendogli l’immunità giudiziaria perpetua. L’ultima volta è stato riconfermato con il 96 per cento dei voti e uno dei suoi (tre) avversari alle elezioni ha dichiarato di aver votato per lui. L’opposizione semplicemente non esiste. Le procedure sovietiche, invece, sono tuttora pienamente in auge nonostante l’invasione del wifi gratuito e strade immense stracolme di immensi suv Toyota con qualche Ferrari che sfreccia di tanto in tanto.

Maturati nel decennio berlusconiano segnato dalle solide amicizie del Cavaliere con certi residui dittatoriali dell’ex impero sovietico, tipo quel Lukashenko che comanda in Bielorussia dal 1994, i rapporti fra Italia e Kazakistan non potrebbero essere migliori. L’Eni coltiva da anni interessi enormi. E fino allo scorso anno avevamo il primato del commercio con i kazaki, che ora hanno i russi. Ed è qui che la storia dell’Expo prende una piega ben diversa dalle premesse. Intanto i soldi. Dallo Stato italiano arrivano un paio di milioncini, lordi, in tutto. Briciole, in confronto alle risorse messe in campo dagli altri. Non parliamo del Kazakistan, o della Cina, oppure della Russia. Ma di Francia, Germania, Giappone, Israele, Corea… E poi i tempi con l’acqua alla gola, un classico italiano. Il commissario Stefano Ravagnan, l’ambasciatore italiano, e il suo vice Salvatore Parano, responsabile dell’ufficio Ice, fanno letteralmente i salti mortali e riescono a far quadrare il cerchio. Tanto che il padiglione italiano, a due settimane dalla chiusura dell’Expo, è uno dei più frequentati. Gli ambienti disegnati da Paolo Desideri, piacevoli e accoglienti. Lo stile, al livello made in Italy. L’organizzazione, impeccabile.

Una specie di miracolo, insomma. Che tuttavia non risolve il problema di fondo. Qui ogni Paese avrebbe dovuto presentare la propria idea per l’energia del futuro. La Cina, per esempio, dichiara apertamente di puntare sulla fusione nucleare. Idem la Francia. La Russia di Vladimir Putin espone ad Astana un enorme pezzo di iceberg: la sua strategia è senza infingimenti per lo sfruttamento delle risorse petrolifere artiche. La Corea investe sull’intera gamma delle energie alternative. E dopo Fukushima anche il Giappone ha voltato pagina. La Germania, dove Angela Merkel ha decretato che entro il 2050 l’energia sarà prodotta solo da fonti rinnovabili, scommette sull’efficienza. Perfino il Kazakistan si interroga sul superamento dei combustibili fossili. E l’Italia? L’Italia mette in bella mostra Duomo di Milano, Torre di Pisa, Fontana di Trevi e piazza San Marco. Tutto magnifico. Peccato solo che manchi l’idea. Semplicemente perché quella idea non c’è.

Intendiamoci, non che altri Paesi abbiano poi fatto tanto meglio. Il padiglione dell’India, per dirne una, sfocia in un mercatino di bigiotterie. Ma da Astana giunge implacabile il messaggio che siamo l’unico Paese del mondo sviluppato a non avere un preciso disegno di politica energetica. Per legge. Lo abbiamo deciso nel 2001 con la riforma del titolo V voluta dal centrosinistra che per inseguire le spinte leghiste ha devoluto troppi poteri alle regioni. Compreso questo: «produzione, distribuzione e trasporto dell’energia». Una prerogativa insensata. Ma impossibile da mettere in discussione, dopo la bocciatura del referendum costituzionale che l’avrebbe riportata in capo allo Stato.

Inutile allora stupirsi se anziché un grande progetto italiano, che non esiste, all’Expo sull’energia ci presentiamo con mandrie di assessori e buffet di prodotti tipici regionali come intermezzo fra le foto di una turbina piemontese e le immagini di un campo eolico siciliano. Mentre le pubblicazioni specialistiche titolano trionfanti: «L’Umbria sbarca ad Astana 2017», «La Liguria protagonista all’Expo di Astana», «Astana Expo, ecco le eccellenze laziali ». E via di questo passo. Soltanto Valle D’Aosta, Abruzzo, Molise, Calabria e Trentino Alto Adige si sono chiamate fuori da questa giostra grottesca e ben più costosa dei 10 mila euro di contributo iniziale uguale per tutti. Ad Astana financo la Confindustria è regionale: Assolombarda.

E siccome un’idea nazionale non c’è, la soluzione per dare un’immagine comunque italiana è l’armamentario delle care vecchie glorie. Antonio Pacinotti, Alessandro Volta, Enrico Fermi, Leonardo da Vinci… L’Eni proietta un filmato su Enrico Mattei, l’uomo che ebbe il coraggio di contrastare le Sette Sorelle e ci lasciò la pelle. Mentre fuori dal padiglione un giovane artista che ha fatto la scuola di Brera, Ottavio Mangiarini, ha la fila incessante di chi vuole il ritratto. Ed è forse l’attrazione più sorprendente. Del resto i visitatori non sono quasi tutte famiglie locali, comitive e scolaresche? Già. Ma siamo sempre l’Italia, ed essere qui è obbligatorio. Anche perché le imprese italiane fanno un sacco di affari. Chiedere per conferma al ragionier Giuseppe Bergamin, la cui azienda veneta Sunglass ha fornito i vetri curvi per l’immensa sfera di cristallo del padiglione kazako. Ragion per cui se c’è qualcuno che con questa storia porta a casa qualcosa di concreto è soprattutto lui.

«Il presidente liberalizza un’enorme riserva istituita ai tempi della dittatura con giacimenti d’oro, rame e ferro». il Fatto Quotidiano, 27 agosto 2017 (p.d.)

Non è stata certamente una bella settimana per i difensori dell'ambiente in Brasile, dove un’area della foresta amazzonica superiore al territorio della Danimarca sarà presto ceduta a multinazionali dell’industria mineraria e affamati broker della finanza, i quali sfrutteranno giacimenti d’oro, manganese, rame e ferro celati tra gli Stati del Pará e dell’Amapá. Non finisce qui. Mercoledì, nello stesso giorno in cui Temer dava un ’altra spallata alla distruzione dell'Amazzonia, firmando il decreto con cui liberalizzava lo sfruttamento minerario nell’area, il Supremo tribunale federale ha votato a favore della continuazione dell'uso dell'amianto, nonostante il minerale sia considerato cancerogeno in più di 60 Paesi del mondo.

L’amianto continua a essere prodotto da 16 aziende multinazionali in Brasile, inclusa l'Eternit (assolta due anni fa in Italia a Torino, per prescrizione, ma ancora sotto processo per omicidio colposo nel processo “Eternit bis”), che produce tetti e rivestimenti usati nelle sterminate e popolose favelas brasiliane.

Le grandi imprese d’estrazione mineraria internazionali - soprattutto nordamericane, canadesi, australiane e sudafricane - hanno estremo interesse a sfruttare i giacimenti all’interno dell’area di 46.450 chilometri quadrati che circoscrive l’estinta Riserva Nacional de Cobre e Associados, creata nel 1984 durante la dittatura militare. Nel suo perimetro esistono nove aree di biodiversità considerate uniche al mondo. Le zone di preservazione sono il Parco nazionale delle montagne del Tumucumaque, le foreste statali del Paru e di Amapá, la riserva biologica di Maicuru, la stazione ecologica del Jari, la riserva estrattiva del Rio Cajari, la riserva di sviluppo sostenibile del Rio Iratapuru e le terre indigene Waiãpi Aparai e Wayana.

Le organizzazioni ambientaliste, come il Wwf, ma anche intellettuali e artisti mobilitatisi contro il decreto Temer, sostengono che la liberalizzazione dell’attività mineraria nell’area causerà danni irreversibili all'ambiente e alla popolazione indigena. “Il decreto è il maggiore attacco all’Amazzonia negli ultimi cinquant’anni. Né la dittatura militare ha osato tanto, né la Transamazzonica è stata così offensiva”, ha affermato il senatore Randolfe Rodrigues che ha presentato un’iniziativa popolare contro il decreto alla giustizia di Amapá. Nuove strade saranno tracciate, facilitando l’esodo di migliaia di lavoratori disoccupati a causa della recessione brasiliana che ha eliminato 14 milioni di posti di lavoro.

Il decreto Temer giunge dopo altri recentemente firmati dal presidente, che ha chiaramente negoziato con i deputati in cambio della sua assoluzione nella votazione per la richiesta d’impeachment avvenuta contro di lui il 3 agosto a Brasilia. Il 60 per cento dei deputati e senatori del governo, secondo la Ong Trasparencia Brasil, sono accusati a vario titolo di corruzione, broglio elettorale, omicidio e sequestro.

Alla Camera e al Senato è tracciata in modo chiaro la presenza della lobby dell’industria mineraria, dell’agrobusiness ed evangelica. Sono settori dichiaratamente contrari alla causa dell’ambiente, degli indigeni e dei quilombo (comunità di origini africane) e hanno guadagnato ulteriormente potere negli ultimi anni di grande kermesse delle rinomate alleanze politiche. Le lobby sono compatte tra loro e possiedono un potere economico fortissimo, con cui dominano la politica nazionale.

Le imprese produttrici di amianto finanziano tutti i partiti politici in occasione di ogni campagna elettorale, e l’ultima raffica di decreti è parte di un più ampio pacchetto di iniziative nel settore dello sfruttamento minerario che il governo del presidente Temer porta avanti nell'ambito del “Programma di rivitalizzazione dell’industria mineraria brasiliana”, il quale include anche la creazione della Agência Nacional de Mineração. In sostanza, l'ambiente e le riserve indigene sono oggi la moneta di scambio impiegata dai politici, non solo per salvarsi da processi giudiziari, ma soprattutto per gratificare i loro padrini, multinazionali e latifondisti, che sfruttano la recessione per impadronirsi dei territori federali e riserve indigene dove sono presenti giacimenti minerari.

Nessuna anomalia sismica, le responsabilità sono tutte umane. il Fatto Quotidiano, 23 agosto 2017 (p.d.)

Niente di nuovo, anche dal punto di vista geologico, all’ombra del monte Epomeo, la sommità del grande vulcano sottomarino su cui si è moltiplicata la caotica edilizia ischitana. La zona è stata scossa ancora una volta da un’inquietudine antica che non ha molto a che spartire con gli altri due grandi “osservati speciali” dell’area partenopea, il Vesuvio e il supervulcano dei Campi Flegrei, osserva Carlo Meletti, responsabile del centro di pericolosità sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che segnala: “Terremoti di questa intensità ne capitano in Italia decine l’anno e non fanno questi danni”.

Ischia si trova sulla sommità emersa di un vulcano spento da millenni, è il segnale che si sta risvegliando?

Non è magma che sta risalendo verso la superficie, quello che ha scosso l’isola il 21 agosto. Ischia è sotto monitoraggio continuo e non si segnala nessuna ripresa dell’attività eruttiva, a scuotere la terra e il fondo marino è stato un sisma di natura tettonica scatenato da una faglia che si è rotta a nord dell’isola e molto in superficie.

È stato un fenomeno anomalo rispetto alla storia sismica dell’isola?

No, è molto simile ai terremoti avvertiti in passato, almeno dal 1200 in poi; lo stesso sisma del 1883, che ha causato la distruzione della cittadina di Casamicciola e oltre 2 mila morti, non aveva una magnitudo molto più elevata di quello dell’altro ieri ed era anch’esso molto concentrato nella stessa zona.

Il terremoto di Ischia c’entra qualcosa con i movimenti dei Campi Flegrei che in quste settimane hanno rimesso in allerta vulcanologi e protezione civile?

No, l’ultimo terremoto non è collegato a quei fenomeni e non si registra nessuna anomalia: tutta la zona è sotto un monitoraggio capillare, l’osservatorio vesuviano è dotato di strumenti di tutti i tipi per cogliere anche la minima ripresa dell’attività vulcanica e recentemente abbiamo rivisto e aggiornato tutti i piani di intervento con la Protezione civile che riguardano i tre vulcani della zona.

Ma allora che tipo di terremoto ha colpito Ischia?

Rientra nella tipologia dei terremoti che si verificano in una zona vulcanica: sono molto superficiali e hanno un impatto maggiore e circoscritto intorno all’epicentro, basti pensare che a sud di Ischia non si è avvertito nulla; poi molto dipende dalla struttura geologica, se i terreni sono sciolti, di consistenza sabbiosa e argillosa, possono amplificare l’onda sismica. Casamicciola è costruita su una grande frana che prosegue anche in mare, non su rocce compatte e anche se la magnitudine è stata abbastanza contenuta lo scuotimento prodotto sull’isola è stato molto forte.

La magnitudo allora non basta a spiegare tutto.

Gli effetti del sisma non dipendono solo dall’in tensità: oltre alla natura del terreno su cui sono state costruite le case, bisogna considerare anche la qualità edilizia, come abbiamo visto ne crollano alcune ma non tutte.

Ieri si è scatenato un piccolo giallo sulle misurazioni dell’intensità della prima scossa: l’Ingv ha fornito in sequenza tre valori diversi.

Non c’è stata nessuna approssimazione o inesattezza da parte dei tecnici dell’istituto, sono semplicemente stime diverse fatte in momenti e con parametri diversi: il primo valore, 3,6 sulla scala Richter, è stato rilevato in automatico al momento della prima scossa dalla sala sismica di Roma; la seconda, di grado 4, è stata definita con un’altra scala più dettagliata basata anche sulla durata, più significativa per le zone vulcaniche e usando i dati dell’osservatorio vesuviano che tengono conto anche della struttura del sottosuolo; adesso stiamo applicando un’altra misurazione ancora più raffinata, la cosiddetta “magnitudine momento” utilizzando i parametri applicati per i terremoti molto forti, tenendo conto della saturazione delle stazioni di rivelazione più vicine e analizzando tutta la traccia; con questo ultimo calcolo abbiamo definito una magnitudo che rimane compresa tra il 3,8 e il 4.

Anche i sismografi dell’agenzia degli Stati Uniti hanno registrato un picco diverso, 4,3 gradi.

Gli americani rilevano le scosse con sismografi lontani e con modelli della crosta terrestre standardizzati per tutto il pianeta, ma non sono i decimali in più o in meno che contano: in Italia registriamo ogni anno decine di terremoti di magnitudo 4, la differenza è l’effetto che scatenano da un territorio all’altro e qui ha fatto morti e feriti.

«Un danno ambientale di almeno 1,5 miliardi di euro: 300 ettari di terreno inquinato, 25 mila abitanti coinvolti. Per quasi vent'anni la produzione è andata avanti nonostante i documenti interni avessero lanciato l'allarme». L'Espresso online, 17 agosto 2017 (p.d.)

Più di 20 mila documenti dell'industria dei veleni. Note riservate, lettere interne, verbali di riunioni e studi scientifici che mostrano le avanzate conoscenze che i grandi gruppi della chimica mondiale, dalla Monsanto alla DuPont, dalla Union Carbide alla Dow, avevano a disposizione già negli anni ‘70 sulla tossicità di erbicidi, pesticidi e composti chimici. Li hanno chiamati

"The Poison papers", le “carte dei veleni”. Un vasto archivio formatosi negli anni grazie alle richieste inoltrate alle agenzie federali statunitensi e alle cause intentate contro le industrie chimiche, raccolto dalla scrittrice e attivista Carol Van Strum e pubblicato dal Bioscience Resource Project e dal Center for Media and Democracy. E da questa immensa mole di documenti, che risalgono fino agli anni '20, emergono i primi risvolti italiani.

Basta seguire la storia dei Pcb, i policlorobifenili, composti brevettati nei primi anni '30 dalla Monsanto, per arrivare a una fabbrica chimica alle porte di una laboriosa città del nord Italia. Alcune note confidenziali della Monsanto rivelano che anche la società che ha prodotto quelle sostanze in Italia tra il 1938 al 1984 grazie a un brevetto della Monsanto, la Caffaro di Brescia, era stata informata da tempo dagli americani della pericolosità dei Pcb usati fino agli anni '80 dall'industria elettrica come isolanti nei trasformatori. Almeno tre documenti riferiscono gli esiti di incontri riservati avvenuti all'inizio degli anni ‘70 in Europa tra gli statunitensi e gli altri produttori europei di Pcb, tra cui la Caffaro, per discutere l'opportunità di abbandonare quelle sostanze di cui ormai si conosceva ampiamente la dannosità. Come diverrà di pubblico dominio solo anni dopo, i Pcb sono inquinanti organici persistenti e cancerogeni tra i più pericolosi insieme alle diossine.

Stando alle minute della Monsanto, la Caffaro partecipò nel febbraio e nel maggio del 1970 a due incontri riservati a Francoforte e a Bruxelles, insieme alla tedesca Bayer e alla francese Prodelec sul problema ambientale del Pcb. Ma anziché lavorare per la dismissione della produzione e la riconversione industriale, decise di proseguire come se niente fosse: «Il 9 e 10 febbraio si è tenuta a Francoforte una riunione speciale - si legge in un documento confidenziale del 9 marzo '70 firmato da H. A. Vodden - per discutere il problema dei Pcb nell'ambiente. Pare non vi sia ancora preoccupazione pubblica in Germania, Francia o Italia».

Mentre i tedeschi della Bayer temono ripercussioni internazionali e sembrano voler correre ai ripari, l'azienda francese e quella italiana non vogliono sentir ragioni: «La Prodelec e la Caffaro - prosegue Vodden - non hanno ancora cominciato alcun lavoro su questo tema e il loro principale contributo pare sia stato sollecitare la bonifica, in particolare degli askarel dei trasformatori».

Alla fine, nel piano d'azione predisposto dalla Monsanto viene annotata la decisione: «Scambio di informazioni con Bayer, Prodelec e Caffaro come stabilito». Già nel 1970 dunque la Caffaro aveva avuto accesso agli studi statunitensi sulla dannosità per l'uomo e per l'ambiente dei Pcb, e scambiava informazioni privilegiate con gli altri produttori europei e con la “casa madre” americana.

Un secondo incontro, sempre tra Monsanto, Prodelec, Bayer e Caffaro, si sarebbe svolto poi a Bruxelles il 14 maggio 1970. Pochi mesi dopo Monsanto, nel fare il punto sulla necessità di riformulare i suoi prodotti escludendo i Pcb, sottolineava ancora una volta la linea degli italiani: «Progil/Caffaro non sono ancora d'accordo - è riportato in un documento dell'8 dicembre '70 firmato W. B. Papageorge - e vogliono studiare ulteriormente la questione. Abbiamo invitato i loro rappresentanti a Ruabon per una discussione tecnica».

Nonostante l'attenzione riservata alla pericolosità dei Pcb, anche negli Usa la produzione si è protratta fino al 1977, dunque ben otto anni dopo la pubblicazione del primo documento interno dell'11 ottobre del 1969 - il Monsanto Pollution Abatement Plan - in cui il gruppo chimico cominciava a discutere la necessità di mettere al bando quelle sostanze a causa dei rischi ambientali, sanitari e finanziari che avrebbero potuto travolgere l'azienda.

In Italia, invece, la produzione di “Fenclor” (una delle denominazioni commerciali del Pcb della Caffaro) è proseguita per altri 15 anni, fino al 1984, provocando a Brescia un danno ambientale che il Ministero dell'Ambiente oggi stima in almeno 1,5 miliardi di euro: 300 ettari di terreno inquinato, 25 mila abitanti coinvolti, 10 kg al giorno di Pcb fuoriusciti dallo scarico della fabbrica secondo le stime dello storico Marino Ruzzenenti, che con la sua ricerca Un secolo di cloro…e Pcb nel 2001 fece esplodere il caso del grave inquinamento nella città lombarda.

Dal 2002, una vasta area a sud del centro storico della città di Brescia a valle dello stabilimento Caffaro è stata inserita tra i Siti inquinati di interesse nazionale in base a un decreto del Ministero dell'Ambiente. Interi quartieri sono colpiti da allora da un'ordinanza del sindaco che vieta di coltivare orti, asportare il terreno, far giocare liberamente i bambini nei parchi pubblici e nei cortili delle scuole.

Gli ultimi studi confermano che i livelli di Pcb nel sanguesia della popolazione di Brescia esposta che di quella non esposta direttamente agli inquinanti sono tra i più elevati al mondo. E sul fronte sanitario, lo studio Sentieri coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2014 ha riscontrato un aumento dell'incidenza di alcuni tumori correlati al Pcb: i melanomi cutanei (uomini +27 per cento, donne +19 per cento), i linfomi non-Hodgkin (uomini +14 per cento, donne +25 per cento) e i tumori della mammella (donne + 25 per cento).

Non è dato sapere se il consiglio di amministrazione della Caffaro dell'epoca fu informato degli incontri riservati di Francoforte e Bruxelles con la Monsanto della primavera del '70 riportati nell'archivio Usa. All'inizio degli anni '70 e fino all'84 la Caffaro era di proprietà degli azionisti Mediobanca, Pechiney-Ugine-Kuhlmann, Finanziaria Pas, gruppo Oronzo De Nora, Feltrinelli, Loro e il Cda - allora presieduto da Gianbattista Loro, consigliere delegato Paolo Fontana - potrebbe anche essere stato tenuto all'oscuro sui dettagli del dibattito scientifico e strategico sulla dannosità dei policlorobifenili.

Di certo la produzione di Pcb assicurò alla proprietà importanti profitti: secondo le relazioni di Mediobanca sulle società quotate in borsa, il fatturato della Caffaro aumentò dai 13 miliardi e 134 milioni di vecchie lire del '69 ai 54 miliardi e 450 milioni del '77, i dividendi da 324 a 608 milioni.

Nel frattempo sono passati più di 33 anni dalla dismissione dell'impianto dei Pcb alla Caffaro, ma nessuno è stato condannato in sede penale né in quella civile per l'inquinamento e nessuna bonifica è stata ancora avviata, eccezion fatta per la messa in sicurezza di un parco pubblico e dei giardini di due scuole comunali. E mentre negli Usa lo stato di Washington nel 2016 ha citato in giudizio la Monsanto per l'inquinamento da policlorobifenili, trascinandola in una causa che potrebbe costare alla multinazionale diversi miliardi di dollari, in Italia dall'entrata in vigore della legge Merli nel ‘76 nessun governo ha stabilito i limiti per lo scarico di Pcb nei corpi idrici superficiali (rogge, fiumi e laghi).

E così la Caffaro, fallita nel 2010, continua ad inquinare: dallo scarico dello stabilimento, da dove vengono emunti e filtrati costantemente milioni di metri cubi d'acqua, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente continuano ad uscire circa 2 etti di Pcb all'anno.

«Equazione Secondo gli scienziati le temperature saliranno costantemente provocando sempre più profughi ambientali». il Fatto Quotidiano, 9 agosto 2017 (p.d.)

Emissioni: questa è la parola chiave da cui dipende il nostro futuro, anzi la nostra stessa sopravvivenza. Lo dicono le 545 pagine dello studio statunitense – studio che rientra nel National Climate Assessment, la valutazione sul clima richiesta dal Congresso ogni 4 anni – redatto da 13 agenzie federali che si occupano di cambiamento climatico e pubblicato ieri, ancora sotto forma di bozza, dal New York Times”, nel timore che Trump possa insabbiarne le conclusioni. Conclusioni che affermano con certezza che gli effetti del cambiamento climatico, di cui è causa sicura e diretta l’uomo, sono già reali, visto che le temperature medie negli Usa hanno toccato il loro livello più alto da 1.500 anni, con un aumento di 0,9 gradi dal 1880 al 2015 e che potrebbe arrivare, se non si riducono radicalmente le emissioni, a superare i 2 gradi entro fine secolo, con conseguenti ondate di calore sempre più intense alternate a violente tempeste di pioggia.

Mentre tutto tace sia dalla Casa Bianca – colpevole della scelerata decisione di uscire dagli accordi di Parigi - che dalla governativa Environmental Protection Agency, alla cui direzione Trump ha messo un negazionista del legame tra cambiamento climatico ed emissioni, in Italia è partita da pochi giorni la consultazione pubblica avviata dal ministero dell’Ambiente sulla prima stesura del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici, elaborato con il coordinamento del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), che terminerà in ottobre. “Abbiamo diviso l’Italia in macro aree che hanno risposte simili agli impatti del cambiamento climatico”, spiega Paola Mercogliano, studiosa del Cira (Italian Aerospace Research Center) e del Cmcc. “E stabilito per ciascuna area delle priorità in termini di adattamento, suggerendo misure che i politici dovrebbero mettere in pratica a livello locale”.

Ma quali saranno le conseguenze concrete sulle nostre vite? Una risposta esatta, in questa estate angosciosamente torrida, purtroppo non c’è. Perché gli scienziati del clima lavorano su modelli matematici che si basano su ipotesi di emissioni dei gas serra. Ma non sapendo effettivamente se queste ultime verranno ridotte o meno, non possono dare risposte certe, “anche se la tendenza all’aumento delle temperatura legata ai gas serra è chiarissima”, spiega Mercogliano.

Uno scenario realistico – nel quale ci siano misure di contrasto, ma non radicali, alle emissioni, insomma non si spengano tutte le fabbriche ma neanche si faccia nulla – prevede che nel periodo tra il 2020 e il 2050 le temperature in Italia subiranno un aumento di 1,5-2 gradi, le precipitazioni d’estate una diminuzione del 22% (con picchi del 24% al Sud), mentre i giorni con una temperatura massima superiore ai 29 gradi saranno 9 in più per ogni estate, e 20 dal 2050 in poi. La pioggia aumenterà invece dell’8% in autunno (11% al sud), il che vuol dire che “l’acqua va ottimizzata il più possibile nei mesi in cui c’è”. “Quello che possiamo vedere”, spiega a sua volta Silvio Gualdi, direttore della divisione Climate Simulation and Prediction del Cmcc, “è che eventi considerati finora statisticamente estremi, cioè rari, stanno diventando sempre più frequenti e in futuro potrebbero diventare la normalità”. Siamo dunque costretti a subire le conseguenze di un riscaldamento inarrestabile? “Assolutamente no. Da un lato”, continua Gualdi, “servono politiche di adattamento che cerchino di ridurre gli impatti che i cambiamenti hanno sulla nostra salute, ma anche sulle attività economiche e sugli ecosistemi in generale. Dall’altro, però, esiste un livello di cambiamento più radicale che avrà dei costi difficili da sostenere come il ritorno al carbone”.

In conclusione si può parlare o no di probabile desertificazione dell’Italia e di possibili, preoccupanti, migrazioni a causa del clima? “Più che di desertificazione”, chiarisce Mercogliano, “parlerei di tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo, con tanta eventi anche violenti di pioggia localizzata e una diminuzione delle piogge medie. Quanto alle migrazioni, i cambiamenti climatici sono certamente un acceleratore di crisi, ma al momento soprattutto per i paesi di provenienza degli attuali migranti. Fondamentale, comunque, è aumentare i soldi per la ricerca, che oggi può dire anche in che modo le città andrebbero pianificate in relazione al clima”, sostiene Gualdi. “Gli scienziati, comunque, hanno il compito non tanto di orientare direttamente le decisioni ma quello di fornire tutte le conoscenze adeguate perché chi decide lo faccia a partire da informazioni fondate. Per fortuna negazionisti non ce ne sono: la comunità scientifica è ormai compatta nel ritenere che il cambiamento climatico va affrontato subito. E seriamente”.

Interessi economici e ostilità verso la prevenzione. E dabbenaggine. Articoli di Marco Bersani da il manifesto e Luca Mercalli da il Fatto Quotidiano, 25 luglio 2017 (p.d.)

il manifesto

IL FALLIMENTO

DELL'ACQUA PRIVATIZZATA

di Marco Bersani

Dentro l’Italia che brucia, dentro l’agricoltura sfiancata dalla siccità, nel disastro ambientale del lago di Bracciano e del possibile razionamento dell’acqua a Roma Capitale, spiace dover dire ancora una volta «i movimenti l’avevano detto». Ma, per quanto frustrante, è la pura verità. Le dichiarazioni dei politici ai telegiornali, le dissertazioni degli opinionisti nei talk show, le roboanti tabelle degli amministratori delegati delle società privatizzate di gestione dell’acqua si inseguono tra loro, compiendo una consapevole rimozione su un nodo di fondo: l’acqua, bene comune naturale, essenziale alla sopravvivenza delle persone, non può essere gestito, se non tenendo conto dell’interesse generale e della conservazione del bene per le generazioni future.

Siamo da tempo immersi nella drammaticità di cambiamenti climatici in corso, le cui conseguenze peseranno per decenni a venire, eppure periodicamente ci si stupisce del fatto che le stagioni non siano più quelle di una volta e il binomio siccità/alluvioni non sia più un evento straordinario, bensì una nuova normalità con cui dover fare i conti e che solo con adeguata prevenzione può essere affrontata. Con buona pace degli sviluppisti, l’acqua è una risorsa limitata e la natura ha tempi di rigenerazione che non possono essere accelerati: per questo, quando i nodi vengono al pettine, non è possibile affidarne la soluzione al libero conflitto degli interessi particolari e meno che mai agli interessi privatistici di chi dell’acqua ha fatto il nuovo business su cui riprendere l’accumulazione finanziaria. Il fatto è che il modello liberista ha modificato i concetti di spazio e tempo: allargando esponenzialmente il primo, fino a voler fare del pianeta un unico grande mercato, e riducendo esponenzialmente il secondo, fino a farlo coincidere con gli indici di Borsa del giorno successivo.

Occorre aver chiaro come su queste basi nessuna soluzione sia possibile. L’acqua non può essere gestita dal mercato e il mercato dev’essere escluso dall’acqua: questo hanno detto oltre 27 milioni di cittadini nel referendum del giugno 2011 e la mancata attuazione di quella decisione sovrana pesa come un macigno tanto sui drammatici accadimenti di questi giorni, quanto sulla crisi della democrazia, oggi segnata da una crescente disaffezione popolare. In venti anni di privatizzazioni della gestione dell’acqua, gli investimenti sono crollati a un terzo di quelli fatti dalle precedenti società municipalizzate, la qualità del lavoro e dei servizi offerti é nettamente peggiorata e le tariffe sono aumentate senza soluzione di continuità. In compenso, sono saliti esponenzialmente i dividendi degli azionisti, cui tutti gli utili vengono destinati, anziché essere reinvestiti nel miglioramento di infrastrutture a dir poco obsolete.

E’ possibile invertire la rotta? Certo che sì, a patto che tornino al centro l’interesse generale e il diritto al futuro per tutte e tutti. Un intervento pubblico sul dissesto idrogeologico dei nostri territori e un piano per il riammodernamento delle reti idriche costerebbero complessivamente 15 miliardi e produrrebbero 200.000 posti di lavoro pulito e socialmente utile. «Non ci sono i soldi», ripete il mantra liberista, ma intanto sono 17 i miliardi messi a disposizione per regalare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca al colosso IntesaSampaolo, che produrrà 4000 esuberi. Da qualsiasi punto la si voglia affrontare, è un problema di volontà politica: possiamo continuare a tollerare che siano i vincoli finanziari dell’Unione Europea e la trappola del debito a determinare le scelte politiche collettive o vogliamo mettere finalmente il diritto alla vita, alla dignità e al futuro al primo posto?

Nello specifico: cosa aspetta il Parlamento a legiferare contro il consumo di suolo, per un grande piano di intervento sul dissesto idrogeologico e di intervento sulle infrastrutture idriche? Cosa aspetta per rendere operativa la volontà popolare espressa nei referendum per l’acqua del giugno 2011, sottraendo la gestione dell’acqua e dei beni comuni dalle leggi del mercato? E ancora: quanto tempo dovrà passare prima che la sindaca di Roma avvii in forma partecipativa la ripubblicizzazione del servizio idrico, togliendolo dagli interessi dei Caltagirone e di Suez? O che la Regione Lazio approvi i decreti attuativi di una legge d’iniziativa popolare approvata ormai tre anni or sono? Questi sono i fatti che possono determinare la necessaria inversione di rotta, il resto sono lacrime di coccodrillo o l’ennesima attestazione di complicità con gli interessi finanziari in gioco.

il Fatto Quotidiano

OGGI C’È LA SICCITÀ,

DOMANI LE ALLUVIONI

di Luca Mercalli

Siamo un Paese ostile alla prevenzione. Solo quando l’emergenza ci mette con le spalle al muro affrontiamo la realtà, spesso pure con solidarietà e fantasia, ma appena passato il dolore acuto torniamo in uno stato di indifferente apatia di indolente fatalismo fino alla crisi successiva. E che con l’acqua di crisi ci sia da attendersene continuamente lo si sa almeno dall’epoca degli antichi egizi: siccità e alluvioni costellano le cronache di ogni civiltà. Solo che per millenni si è preso ciò che il cielo dispensava, subendolo e attribuendolo a castigo divino, mentre da un paio di secoli la scienza ha compreso le dinamiche idrologiche e con l’aiuto di meteorologia, climatologia, geomorfologia e idraulica oggi dispone di una capacità previsionale utile a prepararsi al futuro. Ammesso che questo sapere venga utilizzato e non messo in un cassetto, limitandosi a predare i beni comuni con improvvisazione, pigrizia, sovrasfruttamento. Ed è così che in Italia vuoi quando si contano i morti nel fango delle inondazioni, vuoi quando si cercano affannose soluzioni alla penuria d’acqua, il copione è sempre lo stesso: un po’ di cronaca vera “ha avuto paura?”, “rinuncerà all’idromassaggio?”, “mai successo a memoria d’uomo!”, seguita da banali polemiche, ricerca del responsabile diretto da additare alla magistratura (nel tentativo di trovare cause semplici a problemi complessi), e qualche analisi più vasta del problema. Tre giorni, poi tutto finisce e si torna al solito chiacchiericcio politico di fondo che spesso poco ha a che fare con le questioni davvero strategiche per il nostro futuro.

E invece è proprio sulle analisi più ampie dei problemi che tocca soffermarsi, approfondire, pianificare, legiferare, agire. Quando parliamo di acqua, risolta l’emergenza dei soccorsi, tutto si basa su un’accurata preparazione in tempo di pace: formazione della cittadinanza, che ignora completamente tanto i manuali di protezione civile quanto le basi del ciclo dell’acqua, più importante delle oscillazioni del Pil, e lavoro capillare sulle infrastrutture idriche. Sappiamo bene che gli acquedotti d’Italia fanno acqua da tutti i tubi: 38 per cento sono le perdite medie nazionali secondo Istat, ma a Milano sono il 16 per cento, a Roma il 43, a Bari il 50, a Potenza il 64 per cento. E copiare da chi fa meglio, no eh? Ci sono società di servizi idrici come quella di Torino che da anni si preoccupano dei cambiamenti climatici e investono in infrastrutture idrauliche di accumulo,ben sapendo che dovranno servirsene nei prossimi anni, via via che la temperatura e le siccità aumenteranno. Sono tutte cose scritte anche nella Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Ministero dell’Ambiente, abbiamo i dati, abbiamo le competenze, abbiamo anche esempi di eccellenza già funzionanti, dobbiamo solo applicarli in un quadro coerente e univoco su tutto il territorio nazionale. Invece ciò non avviene, anche perché molti servizi tecnici nazionali di antica data, che avevano doveri e capacità per armonizzare la gestione dell’acqua sono stati sistematicamente smantellati, riaperti sotto altro nome, richiusi, frammentati, a colpi di leggi e decreti sempre più ravvicinati che hanno generato una giungla burocratica, una polverizzazione di responsabilità e spesso una valanga di deresponsabilizzazione, nonché un’oggettiva difficoltà a mettere insieme monitoraggio e previsione meteoidrologica, pianificazione degli usi a scala di bacino, protezione civile, urbanistica e uso del suolo. Un terreno però fertilissimo per l’appalto e il subappalto esterno, che non viene più seguito direttamente dal tecnico governativo con una visione a lungo termine, ma delegato a un esecutore che non ha certo a cuore il futuro dell’umanità, bensì la massimizzazione del suo profitto immediato.

Abbiamo bisogo di tornare alla concretezza delle azioni e al buon senso della pianificazione di lungo periodo, visto che gli scenari climatici impongono una rivisitazione dell’esistente: manutenzione delle reti idriche, adeguamento degli invasi, che sono in gran parte vecchi di un secolo, costruzione di nuove dighe laddove sia possibile, uscendo dalla logica della grande opera colonizzatrice imposta dall’esterno ma entrando nel campo della negoziazione condivisa con il territorio, semplificazione burocratica, diffusione dei contratti di fiume, alfabetizzazione dei cittadini sull’uso prudente e parsimonioso dell’acqua, almeno nei periodi di scarsità. Non sono originale, lo so. Tutte cose già dette e scritte in mille occasioni. Ma forse un po’ di sete in capitale potrà essere utile per occuparsi con lungimiranza di quel bene liquido che tutti diamo per scontato ma che quando manca fa precipitare la qualità della vita a livelli intollerabili. Ci risentiamo in autunno, sicuramente pioverà, la siccità sarà un ricordo e commenteremo l’alluvione!

«Da Brescia a Crotone ecco le bandiere nere su 15 mila siti da bonificare: 7.300 chilometri quadrati di morte». Vedrai che daranno il lavoro agli inquinatori, e pagheremo ancora una volta.il Fatto Quotidiano, 23 luglio 2017 (p.d.)

Il sequestro degli stabilimenti Esso, Isab Nord e Isab Sud del polo petrolchimico di Siracusa è soltanto un granello di sabbia nei numeri devastanti dell’inquinamento italiano: un mostro da 250 miliardi di euro di danno con 15 mila siti da bonificare per 7.300 chilometri quadrati. La cifra di 250 miliardi è l’ammontare del danno ambientale che si ottiene considerando i costi delle bonifiche e l’ospedalizzazione di persone ammalate per colpa dell’inquinamento, considerando solo le aree in emergenza estrema, non tutte inserite nei Sin (siti d’interesse nazionale). Nelle cosiddette aree Sin, appunto, 44 territori da bandiera nera ambientale, il numero stimato di morti per inquinamento è di 10 mila. Poi c’è la direttiva europea 20 04/ 35/C e che applicherebbe il principio “chi inquina paga” ma che è lettera morta. Le bonifiche, in Italia, costano mediamente tra 450 mila e un milione di euro per ogni ettaro inquinato: dal 2002 al 2013 i fondi stanziati dallo Stato per le bonifiche sono stati 2,3 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti 1,8 miliardi dei privati. Perché spesso, oltre alla prescrizione penale – che per reati ambientali ammontano a 80 mila casi tra il 2004 e il 2013 – c’è anche la prescrizione economica, nel senso che il principio “chi inquina paga” si perde nel vento. Un elenco parziale dei siti più inquinati del Paese traccia una profonda ferita al veleno dalla Lombardia alla Sicilia.

Dal Sud al Nord l’elenco nero del Paese