Sbilanciamoci.info, newsletter 12 dicembre 2017. «Come il capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, ha cambiato il rapporto uomo-natura: Antropocene, Capitalocene, Ecocapitalismo e Cthulhucene»

A 550 km dal circolo polare artico, sulle coste orientali della Groenlandia, si trova la Warming Island (‘l’isola del riscaldamento globale’), riconosciuta come tale nel 2005, quando il ghiacciaio che la univa alla terraferma, ritirandosi a causa dell’aumento della temperatura globale, ne provocò il definitivo distacco.

Quello del riscaldamento globale è uno dei fenomeni che appare oggi in cima alla lista delle principali emergenze ambientali del nostro pianeta. Il progressivo aumento della temperatura terrestre è dovuto all’emissione nell’atmosfera di crescenti quantità di gas serra, strettamente correlate ad attività umane industriali e a politiche economiche imperialiste. Tra gli altri fenomeni antropogenici di mutamento ambientale, la comunità scientifica annovera l’inquinamento (con l’immissione nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo di sostanze contaminanti), il buco dell’ozono, l’effetto serra, l’elettrosmog e l’estinzione di numerose specie naturali (con i suoi annessi fenomeni di deforestazione e desertificazione).

La portata di tali fenomeni ha convinto la maggioranza quasi assoluta della comunità scientifica (parliamo del 97%) a parlare di una nuova vera e propria era geologica, successiva all’Olocene, di cui attualmente le attività industriali dell’essere umano rappresenterebbero appunto i motori costitutivi delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta: questa nuova era è definita «Antropocene», termine coniato negli anni anni ’80 dal biologo Eugene F. Stoermer e diffuso nei 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, con la pubblicazione del suo saggio Benvenuti nell’Antropocene.

Tuttavia la riflessione sugli effetti geologici delle attività industriali sull’ambiente ha portato alcuni sociologi, filosofi e analisti politici a indagare le possibili cause storiche del fenomeno. La postulazione di una colpa universale dell’uomo (in quanto specie) non tiene conto infatti delle ragioni storiche e sociali sottese, incentivando di fatto un processo di deresponsabilizzazione collettiva e ignorando del tutto il discorso sui modelli culturali e sociali tramite cui l’essere umano si è sviluppato nelle diverse epoche.

Se infatti per alcune culture non occidentali il rapporto con la natura è paritario e di profonda comunione e alleanza, per quelle tecnicamente più avanzate la netta separazione tra natura e cultura è condizione necessaria a garantire la propria sopravvivenza e il proprio modello di sviluppo. A tal proposito il sociologo Jason W Moore suggerisce di sostituire il termine «Antropocene» con quello di «Capitalocene». Secondo Moore e i suoi sostenitori, la teoria antropocenica, infatti, assumendo l’umanità come totalità omogenea e indistinta, indurrebbe in una vera e propria mistificazione della storia, poiché tralascerebbe di fatto l’analisi della relazioni di potere e dei rapporti di capitale scaturiti da un preciso modello economico (appunto quello capitalistico, sorto nel XVI secolo in Occidente, che avrebbe radicalmente mutato il rapporto tra uomo e natura). Nell’ottica di Moore, capitale e natura si troverebbero pertanto in una relazione dialettica, mutando e influenzandosi a vicenda.

L’oggetto di critica della teoria capitalocenica non sarebbe dunque la storia dell’umanità (in quanto specie), ma quella del capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, con l’obiettivo ultimo di individuare le ragioni storiche e politiche che hanno portato allo sviluppo dell’attuale crisi ambientale.

Tra i sostenitori della teoria capitalocenica figura uno dei più importanti filosofi marxisti tedeschi, c professore di Scienze Politiche presso l’Otto-Suhr-Institut dell’Università Libera di Berlino e co-direttore del Journal for critical sciences. Abbiamo deciso di fargli qualche domanda.

Domande e risposte

Dario Giovanni Alì: Attraverso la teoria dell’Antropocene, gli scienziati hanno segnato il momento di inizio di una nuova era geologica, ponendo particolare attenzione a tutti quei fenomeni geologici distintivi della nostra attuale crisi ambientale: gli inediti livelli di CO2 presenti nella nostra atmosfera e il conseguente fenomeno del riscaldamento globale, le estinzioni di massa di svariate specie, l’aumento del livello dei mari ecc. Nonostante ciò, il termine “Antropocene”, prendendo in considerazione solo le cause e gli effetti geologici di questa crisi, rischia di indurre in una vera e propria mistificazione storica: considera infatti l’umanità (intesa in quanto specie) responsabile dei mutamenti ambientali e globali. A tal proposito, invece, perché il termine “Capitalocene”, coniato da Jason W Moore, sembra più appropriato a descrivere proprio quei rapporti socioeconomici e quelle relazioni di potere che restano fuori dalla teoria antropocenica?

Elmar Altvater: Non c’è alcun dubbio sul fatto che nel corso degli ultimi secoli il genere umano abbia trasformato la Terra in qualcosa di profondamente diverso rispetto al passato. I mutamenti sono evidenti e incisi nelle sfere terrestri, nella biosfera per via dell’influenza degli esseri umani sull’evoluzione, nella litosfera a causa degli effetti delle attività umane sulla struttura sedimentaria della crosta terrestre ecc. Per questo motivo il 29 agosto 2016 l’International Geological Association ha proclamato la fine dell’Olocene e l’inizio di una nuova età della storia terrestre. A seguito di una proposta fatta all’inizio del nuovo millennio dal premio Nobel Paul Crutzen e da altri scienziati naturali, questa nuova età è stata definita come Antropocene. Non vi è alcuna teoria dietro a questa asserzione, e il nome riflette semplicemente l’empirico factum brutum di una profonda influenza del genere umano sulle sfere del pianeta Terra, nello specifico e in modo più sensibile sull’atmosfera, attraverso l’effetto serra. Non andrebbero dimenticati nemmeno gli effetti dell’azione umana sulla biosfera, l’idrosfera, la criosfera ecc., che si sommano al crescente impatto dell’uomo sulla Terra: l’estinzione delle specie, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento delle calotte artica e antartica ecc. Nel complesso significa che per la prima volta nella storia terrestre, cioè in più di 4 miliardi di anni di vita, l’essere umano ha dimostrato di essere in grado di mutare l’evoluzione naturale del pianeta Terra.

Tuttavia, l’umanità rappresenta davvero quell’attore collettivo responsabile del drammatico cambiamento globale? Ovviamente l’umanità non è un’unica entità che agisce collettivamente, ma è invece suddivisa in uomini e donne, in nazioni, tra cui molte sono povere e deboli e alcune ricche e molto potenti. Esistono classi sociali e differenze o divisioni etniche ecc. L’impatto di differenti classi sociali, nazioni e sessi sulla natura del pianeta Terra è diverso. È questa la ragione per cui vi sono delle perplessità sull’appropriatezza o meno del concetto di Antropocene. Alcune autrici femministe preferiscono l’etichetta “Fallocene”, per via della predominanza dell’influenza maschile sulla Terra. Altri parlano di “Necrocene” a causa della tragica accelerazione dell’estinzione delle specie sulla Terra. In modo ironico Donna Haraway ha proposto il termine “Chthulucene” poiché non solo gli esseri umani determinano la direzione dell’evoluzione planetaria ma anche altri importanti attori non umani. Inoltre secondo alcuni autori l’Antropocene tra i suoi effetti collaterali negativi avrebbe il Misantropocene.

La società internazionale geologica rinuncia a tali questioni. I suoi membri sono in cerca di “segni” geologici significativi all’interno dei depositi della crosta terrestre e nelle altre sfere del pianeta, per valutare lo stato in cui si trova la Terra e il nome da dare a questa nuova età. Il caso del concetto di “Capitalocene” è diverso. Non sono l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, a rappresentare le dramatis personae, e nemmeno gli altri esseri viventi. Tuttavia, uomo e donna agiscono come esseri sociali all’interno di un dato sistema sociale, e la costruzione sociale dominante del XX secolo è il capitalismo. Quando si schiera a favore del termine “Capitalocene” al posto di quello di “Antropocene”, Jason W Moore ha in mente proprio questo. Forse è stato il primo a utilizzare questo termine all’interno di una pubblicazione scientifica. Tuttavia si sentiva “nell’aria” ed era già stato usato da altri. L’aspetto fondamentale è che il concetto di Capitalocene include la costruzione sociale del capitalismo, così come l’accumulazione capitalistica, all’interno della trasformazione geologica della Terra. In linea teorica ciò conduce in maniera diretta al concetto marxiano del “duplice carattere” di ogni azione economica, del lavoro e della produzione, dello scambio, della distribuzione o del consumo. Trasforma materia ed energia, come per esempio la natura, e in modo coincidente trasforma il valore producendo plusvalore.

G. A: La Rivoluzione Industriale del XVIII secolo è considerata da molti scienziati come il momento d’inizio dell’Antropocene. Tuttavia un primo momento chiave di svolta nel rapporto tra uomo e natura risale probabilmente alle origini del capitalismo, nel XVI secolo, quando si verificò una netta separazione tra l’uomo, da un lato, e una natura oggettivata, dall’altro. In che modo – se è possibile – le pratiche artistiche sono in grado di ricucire questo strappo tra uomo e natura e generare nuovi modelli di conoscenza e consapevolezza?

A.: Si tratta di una questione determinante. Il discorso sull’Antropocene deve essere inteso come una sfida per la comprensione di sé come individui, come esseri sociali e come parti umane del pianeta, estremamente distinte e per lo più natura non umana. Pertanto la relazione sociale tra uomo e natura è importante. Occorre interpretare tale relazione come il complesso metabolismo dell’uomo con la natura. È impossibile un’esistenza umana al di là del circuito metabolico di input e output, di nutrimento e scarto, di sostanze nutritive ed emissioni ecc. Tuttavia dobbiamo ricordarci il significato cruciale della categoria marxiana di “duplice carattere” del lavoro, e in ultima istanza di tutti i processi economici all’interno di una costruzione sociale capitalista. Tutte le azioni umane al medesimo tempo trasformano materia ed energia, per esempio nella produzione agricola o nell’estrazione di carbone o di petrolio, o nella produzione industriale, e si tratta di trasformazioni di valore, come per esempio la produzione di valore e plusvalore. Pertanto il metabolismo dell’uomo con la natura è guidato dal meccanismo capitalista di plusvalore e dalla sua accumulazione. È questo il motivo principale per cui lo sviluppo economico emerge come una potente norma della società in grado di penetrare tutti i sottosistemi della vita sociale.

Dovremmo tenere presente che questa, all’interno della storia umana, è pur sempre una novità. Uno sguardo alle statistiche a lungo termine del millennio, realizzato dall’OECD nel suo Millennium Report del 2001, compilato dallo studioso di statistica Angus Maddison, mostra che nel corso dei secoli il tasso di crescita economico nella storia dell’uomo è sempre stato vicino allo zero. La stagnazione era un fenomeno normale, e i tassi di crescita inferiori non rappresentavano il segno di una crisi, di un cattivo risultato economico o di un fallimento delle politiche economiche. Soltanto a partire dalla rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII secolo i tassi di crescita aumentarono di una media globale del 2% annuo. Le conseguenze di ciò furono rivoluzionarie. Tra una generazione e l’altra, il reddito pro capite medio raddoppiò. L’impatto sulle condizioni di vita, sull’esperienza quotidiana del tempo e dello spazio, e quello sulle ideologie furono enormi, molto più incisivi di quelli della rivoluzione francese o di quella russa.

A causa dell’influenza crescente di coloro che guidavano il capitalismo anche il metabolismo dell’uomo con la natura si espanse. Di conseguenza ricollegare l’inizio dell’Antropocene a un evento in particolare, a un “segno” storico, non ha alcun senso. Esso emerge infatti da un lungo processo storico che si svolge nel corso di millenni e che diventa maturo nell’Olocene. Nicholas Georgescu-Roegen, uno dei pochi economisti moderni che assume le fondamenta bio-fisiche dei processi economici, parla di due «Rivoluzioni prometeiche» nella storia dell’uomo. La prima avviene all’inizio dell’Olocene. Si tratta della rivoluzione neolitica dell’agricoltura stanziale che sostituisce la lunga era di caccia e raccolta. La seconda si verifica invece nel XVIII secolo, quando il genere umano comincia a dipendere energeticamente quasi al 90% dai combustibili fossili. Le fonti esterne di energia, come ad esempio le radiazioni solari, sono state sostituite da una fonte interna, le riserve fossili situate nella crosta terrestre, dapprima il carbone, in seguito petrolio e gas. Sfortunatamente le emissioni di combustibili fossili e della loro combustione rimangono nelle sfere terrestri, soprattutto nell’atmosfera. Le conseguenze sono funeste: la possibilità di un collasso climatico.

È ragionevole distinguere alcune fasi nel passaggio dall’Olocene all’Antropocene. La storia moderna antropocenica dell’umanità ha inizio con la rivoluzione neolitica e con i suoi effetti sulla cultura e le grandi civiltà moderne, soprattutto in Asia e Medio Oriente. La fase successiva è costituita dalla nascita delle grandi religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e l’islam. Esse danno forma alla particolare logica dell’accelerazione nel tempo e dell’espansione nello spazio. Il risultato è lo sviluppo della scienza, di una specifica razionalità di conquista della Terra (anche fisica) e di cattura degli esseri umani e delle risorse a partire dal «lungo XVI secolo», com’è stato definito da Fernand Braudel. Vi sono buone ragioni per affermare che l’Antropocene abbia inizio con l’emergere della modernità e del capitalismo, all’epoca del Rinascimento.

Infatti, la fase successiva è quella della rivoluzione industriale, cioè il momento in cui la produzione capitalista di plusvalore assoluto e la sussunzione formale del lavoro (e della natura) sotto il dominio capitalista sono state trasformate in produzione di plusvalore relativo e sussunzione reale del lavoro (e della natura) sotto il Capitale, per usare le parole di Karl Marx.

Quella successiva è la fase della cosiddetta Grande Accelerazione, che si verifica dopo la seconda guerra mondiale. Le emissioni presenti in tutte le sfere del pianeta aumentano fino a un carico eccessivo ben oltre “i confini dello sviluppo”. Non c’è da stupirsi che lo studio del 1972 del Club di Roma sia stato così affascinante. Ancora più importante, comunque, è la capacità umana di distruggere il pianeta utilizzando l’arsenale di bombe atomiche e a idrogeno prodotte dalle superpotenze del pianeta. Il vero dominio del pianeta oggi permette anche la sua distruzione fisica e l’autodistruzione del genere umano. Di certo ciò segna una nuova era della storia umana e planetaria.

G. A.: Uno dei modi tramite cui il capitalismo sembra interessarsi alle questioni ecologiche è il cosiddetto «ecocapitalismo» (o “capitalismo verde”), una visione politica ed economica che estende il concetto di “capitale” all’intero ambiente naturale, con l’obiettivo di indicare le risorse naturali come uno strumento da usare in modo sostenibile e all’interno di un’economia di libero mercato. Possono capitalismo ed ecologia coesistere ed essere compatibili? O piuttosto l’ecocapitalismo rappresenta solo un ulteriore tentativo di sussumere la grande questione ecologica nel capitale?

A.: Visto dalla logica del capitalismo, il pianeta appare come un deposito di risorse e una miniera di inutili emissioni solide, liquide o gassose. Ma non tutto il mondo fa parte di questo deposito, sulla Terra ci sono molte erbacce inutili. Le risorse utili costituiscono l’obiettivo per le strategie del capitalismo di trasformare la natura per quanto redditizia in valore, di creare capitale naturale al di fuori della natura. Vi sono ancora economisti e politici ‘verdi’ che interpretano la trasformazione della natura in capitale come un positivo atto ecologico di difesa ambientale. Il concetto di green economy, di un capitalismo ‘verde’, non è altro che un tentativo ecologico di riconciliare economia ed ecologia, per giustificare la «liberazione del carbonio» come la definisce McKenzie Wark in Molecular Red. Dobbiamo considerare che di un milione d’anni di presenza umana sulla Terra solamente cinquecento anni hanno visto una coesistenza tra uomo e carbonio. Oggi si presenta come necessaria la cattura dell’anidride carbonica per arrestare l’impatto negativo che ha sul clima. La questione decisiva è se la cattura dell’anidride carbonica debba avvenire prima della combustione o, dopo, in forma di CO2. Si tratta solo in parte di una questione di natura tecnica. In fondo, pone i modelli di produzione e consumo in cima all’agenda politica: «Ende Gelände».

G. A.: In Anthropocene or Capitalocene? Donna Haraway presenta una teoria chiamata Cthulhucene. Secondo Haraway «gli esseri umani non sono gli unici attori importanti» coinvolti nei processi di trasformazione, «accanto a tutti gli altri esseri in grado solo di reagire», ma «sono le altre forze biotiche e abiotiche di questa Terra a essere la main story». Tale teoria sembra prendere in prestito alcuni elementi di certa letteratura visionaria e fantascientifica, e presenta una realtà ipercomplessa in cui vi sono interazioni (o intra-actions per usare le parole di Karen Barad) co-costitutive tra ogni cosa e ciascuna creatura. Come analista politico ed economista che cosa ne pensa di questa teoria?

A.: Prima le cose importanti, e ciò significa tradurre il linguaggio di Haraway, Barad e altri in un discorso che possa essere riconnesso ad altri discorsi comuni alle scienze e alle arti. Fatto questo, il concetto di «intra-action» è molto simile a quello hegeliano (ed engeliano) di Gesamtzusammenhang, o al concetto di totalità negli scritti di Marx. Tali concetti sono totalmente anti-individualistici e persino anti-neoliberali. Tuttavia le conseguenze politiche dipendono dalla visione del sistema sociale, del mondo contemporaneo e futuro. Pertanto include necessariamente elementi utopici (o distopici).

G. A.: A giugno 2017, il 45° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi siglati da 195 paesi a dicembre 2015 con l’obiettivo di ridurre le emissioni annuali di CO2 e arrestare il fenomeno del riscaldamento globale. Questa notizia, che potrebbe causare disastrose conseguenze sul clima, è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali dando inizio a una serie di proteste in Europa e in USA. Tuttavia, generalmente i mass media, soprattutto in Italia – un paese poco attento alle questioni ambientali –, affrontano gli argomenti che riguardano l’ambiente con superficialità o con eccessivo sensazionalismo. Pensare alla crisi ecologica e a quella finanziaria come strettamente connesse l’una all’altra può costituire un modo per stimolare l’interesse pubblico nei confronti delle tematiche ambientali (ma a questo punto diremmo anche politiche e sociali)? Il sistema capitalistico può davvero essere rimesso in discussione e sconfitto? Una volta individuate le cause di questa crisi, che cosa possiamo fare per contrastare i suoi effetti?

A.: Hai ragione nel menzionare la comune origine delle crisi finanziaria e climatica. Si tratta di una delle ripercussioni del “duplice carattere”, che Marx delinea come punto cruciale («der Springpunkt») nell’analisi del lavoro del sistema capitalista. A causa del duplice carattere è impossibile concepire la merce o il denaro e il credito come fenomeni virtuali. Si tratta invece di fenomeni realmente esistenti (e in modo coincidente nella loro struttura sociale con tutte le conseguenze, incluso il feticismo della merce e del denaro). Ciò significa che una merce esiste come cosa materiale e fisica e come relazione sociale immateriale. Tuttavia entrambe le facce della merce sono reali. La crisi finanziaria irrompe per via dello sviluppo contrastante di benessere e debito, di capitale reale e capitale monetario, del mondo del lavoro e di quello della speculazione. I crediti monetari oltrepassano il reale benessere monetario prodotto, di modo che i crediti monetari o finanziari vengono cancellati. Quando le perdite diventano un fenomeno di massa, scoppia la crisi. Aumenta la disoccupazione, così come il numero di bancarotte, il capitale perso diventa visibile e quantificabile, come ad esempio la gradita riduzione delle emissioni di CO2.

Il benessere monetario può essere prodotto solo trasformando materia ed energia e perciò producendo CO2 e altre emissioni. Dato che la vera accumulazione non può essere fermata a causa dei fautori del capitalismo che applicano il sistema per produrre surplus, persino le emissioni di CO2 tecnicamente possono essere ridotte. Tuttavia, come già sappiamo, i margini tecnici della manovra sono limitati. Il duplice carattere è importante anche nei riguardi della soluzione alla crisi. Vi è l’alternativa tecnica di intervenire sul metabolismo grazie alla geoingegneria, mettendo in pratica modelli di gestione delle radiazioni o di cattura e deposito di anidride carbonica. Paul Crutzen, che ha coniato il termine Antropocene, è un fervido sostenitore della geoingegneria. Non a caso. Tecnicamente il genere umano ha trasformato il mondo nel pianeta antropocenico. Il genere umano è inoltre responsabile dei cambiamenti, e l’uomo è in grado di riparare il danno commesso. Tuttavia vi sono seri dubbi che gli interventi o le «intra-azioni» umane riescano ad avere successo su scala planetaria. Qui, come in molte altre aree dell’azione sociale, la portata conta. Con l’incremento di scala, gli investimenti negli impianti di geoingegneria aumentano, così come, secondo la logica dei profitti, la forza del capitale. La geoingegneria non è pertanto sostenibile né socialmente né ecologicamente.

Tuttavia, a causa del duplice carattere vi è un’altra via d’uscita dallo stallo della crisi antropocenica e geopolitica. La vediamo all’orizzonte quando interpretiamo l’Antropocene come Capitalocene. Questo perché la crisi climatica, l’estinzione delle specie, le minacciose catastrofi atomiche e le guerre non possono essere intese come un risultato dell’azione umana in quanto tale. La crisi del nostro mondo contemporaneo e antropocenico va intesa come la crisi della forma sociale, dell’insieme di forme sociali (come ad esempio della costruzione sociale) e dei suoi modelli di produzione. Pertanto la costruzione sociale e ogni sua emanazione possono e devono essere cambiate per superare le molteplici crisi capitaloceniche del sistema sociale e della natura del pianeta Terra, come ad esempio la crisi economica, finanziaria e sociale dell’accumulo di capitale e la propensione alla crisi del clima, dell’evoluzione, delle acque globali e della cultura umana. I primi passi per mettere in salvo il pianeta dal disastro dell’Antropocene vengono fatti all’alba di una rivoluzione.

Questo articolo, ripubblicato da Sbilanciamoci.info, è raggiungibile nella pagina di Kabulmagazine.com, dalla quale lo abbiamo ripreso

Nigrizia

, 1 dicembre 2017 «Un progetto di sviluppo fallimentare e distruttivo sta portando alla progressiva scomparsa di un ecosistema millenario e delle antiche popolazioni che lo abitano». Colpevole impunito: Impregilo, Italia

|

| Ragazzini Hamar con il corpo dipinto di cenere bianca. (Magda Rakita/Survival) |

La valle del fiume Omo, in Etiopia, e in particolare la sua parte finale, conosciuta come bassa valle, è una delle pochissime parti dell’Africa, e del mondo, in cui si trovano ancora popoli nativi che vivono seguendo costumi e tradizioni ancestrali. E’ stata abitata fin dagli albori dell’umanità. Vi sono stati trovati resti di un australopiteco, uno dei nostri lontani antenati, risalenti a 2 milioni e mezzo di anni fa. La valle è stata una culla dell’evoluzione umana. Vi sono stati scoperti anche resti di altri ominidi e segni della permanenza dell’homo sapiens, cioè il nostro diretto progenitore, quali quarzi scheggiati, risalenti a circa 190.000 anni fa.

La valle, dicono gli studiosi del settore, è stata sempre un crocevia di popoli migranti portatori di diverse culture, provenienti da diverse zone del continente. Questa è la ragione della diversità dei popoli nativi che vi sono ancora oggi stanziati: circa 200.000 persone appartenenti ai gruppi Mursi, Suri, Karo e numerosi altri. La valle è anche l’habitat di flora e fauna indigene, talvolta in via di estinzione in altre aree della regione. Per questo è il paradiso di archeologi, antropologi, botanici e altri scienziati, ed è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. E’ un territorio dal delicato equilibrio ecologico che si estende per centinaia di chilometri nel sud dell’Etiopia. Le acque, raccolte dal fiume Omo, finiscono nel lago Turkana, un grande bacino - 6.405 Kmq, profondità media 30 metri - che si estende per la maggior parte oltre il confine etiopico, in Kenya, nella Rift Valley. Delle sue risorse vivono centinaia di migliaia di persone.

Dighe e land grabbing

In molti ormai si chiedono fino a quando questo patrimonio di tutti potrà sopravvivere. E’ infatti gravemente minacciato dai progetti del governo di Addis Abeba per produrre energia e prodotti agricoli per l’esportazione. Il basso corso dell’Omo e il lago Turkana sono infatti il teatro di trasformazioni rapidissime provocate dalla costruzione di una cascata di dighe sul maggior affluente dell’Omo, il fiume Gibe, che ha cambiato in modo radicale e permanente il regime delle acque, mettendo a serio rischio l’intero ecosistema e la vita stessa della popolazione e della fauna che vive delle sue risorse.

La situazione è aggravata dai progetti di sfruttamento dell’acqua, raccolta nei vasti bacini formati dalle dighe, per l’irrigazione di smisurati territori dati in concessione, per cifre risibili, a compagnie straniere dell’agribusiness per la coltivazione di prodotti come il cotone o la canna da zucchero. Sono prodotti destinati all’esportazione e dunque al sostegno del bilancio statale da impegnare in un programma di sviluppo economico rampante, secondo un modello industriale che ha già rivelato enormi limiti nei nostri paesi. Non sono certo intesi al rafforzamento della sicurezza alimentare del paese, che annualmente dichiara crisi che colpiscono milioni di persone nelle aree rurali più isolate, appellandosi ogni volta alla solidarietà internazionale per evitare vere e proprie carestie.

L’acqua e la terra che sono la base dell’economia, e della stessa sopravvivenza, dei popoli nativi e rivieraschi in genere, sono insomma oggetto di accaparramento - water and land grabbing - per uno sviluppo che non li prevede. La più grande delle dighe in programma - la Gilgel Gibe III, la più imponente dell’Africa fino alla costruzione della Gerd (Grand Ethiopian Renaissance Dam) in via di costruzione sul Nilo Blu, entrambe ad opera della ditta italiana Salini Impregilo - è entrata in funzione nel 2015, e ha già cambiato in modo radicale e permanente il regime delle acque del fiume Omo, determinando la riduzione drastica delle alluvioni stagionali che permettevano la coltivazione dei terreni lungo le rive per la produzione di ortaggi, cereali e legumi, base alimentare della popolazione della bassa valle.

Quasi desertificati anche i pascoli che non riescono più a sostenere l’allevamento del bestiame, altra risorsa della popolazione locale. Per non parlare del pesce, che costituiva un’importante fonte di cibo per le popolazioni della valle dell’Omo e di risorse anche monetarie per quelle che vivono attorno al lago Turkana, di cui si osserva già una notevole diminuzione del livello. Inoltre, organizzazioni internazionali come Survival International - ascolta, a destra della pagina, la nostra intervista alla direttrice, Francesca Casella - denunciano frequentemente abusi e violazioni gravissimi dei diritti delle popolazioni locali, allo scopo di cacciarli dalle proprie terre ancestrali per far posto ad attività di agricoltura meccanizzata.

Un disastro annunciato

Per dire la verità, tutto era stato ampiamente previsto fin dall’inizio del progetto. Ma non sono bastate combattive e documentate campagne internazionali, con forti radici in loco e attività competenti e continuative in molti paesi europei - e in particolare in Italia per via della ditta costruttrice - a fermare il programma. I timori espressi dalla società civile, basati su studi di esperti riconosciuti a livello internazionale, non sono stati presi in considerazione. Ma, a soli due anni dall’inaugurazione della diga, i risultati già possono essere visti chiaramente. Il cambiamento drammatico dell’ambiente e l’assottigliarsi delle possibilità di sopravvivenza delle popolazioni interessate sono stati descritti nelle ultime settimane in ricerche sul campo, in numerosi reportage (Rai, New York Times, The East African) e in articoli di riviste autorevoli come il National Geographic.

La valle dell’Omo è ormai una regione sul precipizio, si legge nell’articolo del New York Times, mentre il lago Turkana sembra destinato a fare la fine del lago Ciad, di fatto quasi scomparso. Un impatto funesto sull’ambiente, sulle comunità locali e sul nostro patrimonio comune in nome di un modello di sviluppo economico già fallito nel nord del mondo e perfino in Etiopia. Il governo, infatti, dimostra di non essere in grado di assicurare condizioni minime di sopravvivenza a milioni di cittadini e a centinaia di comunità, nonostante la crescita vertiginosa del Pil, o più probabilmente proprio a causa del modo nel quale questa crescita è originata.

L'originale dell'articolo è reperibile a questo indirizzo, corrispondente a una pagina del sito web della rivista Nigrizia

dal quale lo abbiamo tratto. Raggiunto il sito indicato è possibile ascoltare la conversazione con la direttrice di Survival International Italia, Francesca Casella. Ringraziamo Nigrizia per la concessione

il Salvagente, online, 28 novembre 2017. L'accorato appello della comunità degli scienziati consapevoli per tentar di scongiurare la morte del nostro pianeta. Le 13 cose da fare subito

La scienza unanime continua predicare, inascoltata, che il tempo rimasto per salvare il pianeta su cui abitiamo è poco. Secondo le informazioni e testimonianza raccolte da il sito “il salvagente”«se continuiamo così, finiremo per uccidere il nostro sistema». Già nel 1992, del resto, la Union of Concerned Scientists (una (Ong che raccoglie più di 1700 scienziati) sosteneva che l’impatto delle attività umane sulla natura avrebbe presto distrutto il pianeta irrimediabilmente.

Un quarto di secolo dopo, purtroppo, le cose non sono cambiate. Anzi sono peggiorate. Disponibilità di acqua potabile, deforestazione, diminuzione dei mammiferi, emissioni di gas serra: questi indicatori sono in rosso dal 1992 e le risposte sono ad oggi deludenti.Da qui la necessità di un secondo avvertimento lanciato dai 15mila scienziati. Essi non si limitano a denunciare il rischio, ormai immanente. indicano 13 azioni virtuose che potrebbero, se non annullare la tendenza, almeno rallentarla dicono e nel manifesto indicano 13 azioni da mettere in atto subito. Eccole come le riporta il quotidiano Le Monde:

1. creare riserve interconnesse ben collegate e correttamente gestite per proteggere una proporzione significativa dei vari habitat terrestri, aerei e acquatici; 2. preservare i servizi della natura attraverso gli ecosistemi fermando la conversione delle foreste naturali, delle praterie e di altri habitat;3. ripristinare le comunità vegetali endemiche su larga scala, compresi i paesaggi forestali; 4.riqualificare aree con specie endemiche, in particolare super-predatori, per ripristinare le dinamiche e i processi ecologici; 5. sviluppare e adottare adeguati strumenti politici per combattere la sconfitta, il salvataggio, lo sfruttamento e il traffico di specie minacciate; 6. ridurre i rifiuti alimentari attraverso l’istruzione e migliorare le infrastrutture; 7. promuovere una riorientazione della dieta verso prodotti alimentari di origine vegetale;

8.ridurre ulteriormente il tasso di fertilità assicurando che gli uomini e le donne abbiano accesso ai servizi di istruzione e di pianificazione familiare, in particolare nei settori in cui questi servizi mancano ancora; 9. moltiplicare le escursioni per i bambini per sviluppare la loro sensibilità alla natura e generalmente migliorare l’apprezzamento della natura in tutta la società; 10. incoraggiare un cambiamento ambientale positivo; 11. progettare e promuove nuove tecnologie verdi e rivolgersi in maniera massiccia verso fonti energetiche verdi, progressivamente riducendo il sostegno alla produzione di energia con combustibili fossili; 12.e soprattutto rivedere la nostra economia per ridurre le iniquità della ricchezza e garantire che i prezzi, le tasse e gli incentivi tengono conto del vero costo dei nostri modelli di consumo per il nostro ambiente;13. determinare a lungo termine una dimensione umana sostenibile e scientificamente difendibile, assicurando il sostegno dei paesi e dei leader mondiali a raggiungere questo obiettivo vitale.

il manifesto, 23 novembre 2017. Un nuovo supplemento de il manifesto, interamente dedicato a un ambientalismo nuovo, anticapitalista. Inizia con l'inizio della storia dell'uomo: la storia del grano. Articoli di Piero Bevilacqua, Luca Fazio, Monica di Sisto, Saverio De Bonis

UN AMBIENTALISMO

NUOVO, ANTICAPITALISTA

di Piero Bevilacqua

In principio era il grano, un seme coriaceo che piantato nella terra generava una spiga con sei o sette chicchi, buoni per essere macinati e fare farina e a loro volta capaci di tornare a germinare, di avviare un ciclo produttivo che si rinnovava ogni anno. Grazie a questo cereale, negli altipiani della Mezzaluna Fertile, intorno a 10 mila anni fa, i primi gruppi umani cessavano di migrare e cominciavano la vita stanziale in attesa del raccolto, costruivano dimore stabili, adunavano villaggi, edificavano città, inventavano la scrittura. Dal seme del grano sorgevano le civiltà umane, aveva inizio quel che noi chiamiamo storia. E in questa storia, per millenni, un ruolo preminente, non solo alimentare, ma anche religioso e simbolico ha giocato il suo prodotto fondamentale: il pane. L’alimento che si spartiva con solidarietà tra gli uomini e che si spezzava nei riti delle religioni rivelate.

Che cosa di più storicamente e simbolicamente significativo del grano per iniziare un inserto dedicato specificamente all’ambiente? Forse nessun altro elemento – simbolo di rigenerazione della fertilità, di pace, di fratellanza – può sintetizzare le ragioni e le intenzioni di fondo del nostro progetto.

La nostra ambizione, infatti, non si limita a rinverdire i temi consueti dell’ambientalismo per offrirli con più frequenza ai lettori del manifesto. Non intendiamo coltivare un settore di studi e di problemi fin troppo trascurato dalla cultura nazionale. Vogliamo andare oltre, forti di acquisizioni ormai consolidate, che hanno tratto l’ambientalismo fuori dal recinto di una tematica elitaria, da paesi ricchi, dalla sua pur nobile e importante difesa dell’esistente.

Inserire la natura nella storia, quel mondo vivente che il pensiero economico ha cancellato con i suoi astratti edifici teorici, che ha occultato per volontà di dominio, comporta un sovvertimento radicale del nostro modo di pensare le società contemporanee. Per noi la natura non è fuori, ma dentro la società, non è solo l’aiuola fiorita, il parco, il fiume. È anche e forse prima di tutto la fabbrica, costruita con il ferro sottratto alle viscere della terra tramite scavi minerari devastanti, che produce merci utilizzando minerali, acqua, petrolio, un gran numero di risorse non rigenerabili.

È ancora natura la fabbrica che sfrutta l’energia del lavoro umano, che rovescia rifiuti, che inquina cielo, suolo ed acqua perché anche noi siamo natura e quegli scarichi ci coinvolgono nel generale metabolismo che si svolge sulla superfice del pianeta. Non dimentichiamolo: la nostra salute, il lavoro, la fecondità delle donne, il nostro tempo di vita sono fra le risorse naturali più sfruttate.

Dunque non vogliamo rinverdire una tradizione riparatoria e rivendicazionistica: l’ambientalismo che denuncia il danno esterno e che chiede rimedi ex post. La nostra vuole essere una nuova modalità di critica radicale del capitalismo, un nuovo sguardo sul più distruttivo modo di produzione della storia dal punto di vista degli equilibri naturali. Il mondo fisico è messo in pericolo non dall’uomo in astratto, ma da modelli di dominio storicamente determinati.

È questo punto di vista, tuttavia, questa nuova visione radicale e olistica, che consente di fornire una nuova universalità alla politica e al tempo stesso di scorgere i processi che già oggi prefigurano nuovi modi di produrre e di fare economia, pratiche alternative nell’utilizzare le risorse naturali, forme cooperative del lavoro che anticipano assetti nuovi della vita sociale.

LA PASTA È «MADE IN ITALY»,

IL GRANO NO

di Luca Fazio

«Il fatto della settimana. Un pacco su tre è prodotto con grano importato. Ma anche quello italiano non è garanzia di qualità. E ora ci si prepara allo sbarco dei canadesi»

«Maccarone, m’hai provocato e io te distruggo, maccarone! Io me te magno», e questa è storia. La nostra. Eppure anche l’Albertone nazionale oggi si farebbe qualche domanda prima di affondare la forchetta in una montagna di maccheroni.

La pasta italiana è mediamente buona ed ha già vinto la sfida globale essendo uno dei cibi più ricercati e consumati al mondo, ma è inutile nascondere che nel piatto c’è qualcosa che non funziona.E che in futuro potrebbe restarci sullo stomaco. I numeri per ora sono l’unica certezza e forniscono il quadro di un mercato mondiale che è teatro di interessi non sempre confessabili, soprattutto al consumatore.

Nel 2015 nel mondo sono state prodotte 14,3 milioni di tonnellate di pasta. Sono 48 i paesi che ne producono più di 1.000 tonnellate all’anno (e 52 i paesi che consumano almeno 1 chilo pro capite di pasta all’anno). L’Italia è paese leader tra i produttori con circa 4 milioni di tonnellate all’anno (seguono Usa con 2 milioni, Turchia con 1,3, Brasile con 1,2 e Russia con 1,1).

L’Italia è anche il paese con il più alto consumo pro capite del mondo: gli italiani mangiano più di 25 chili di pasta all’anno (16 i tunisini, 12 i venezuelani, 11 i greci e 9 gli svizzeri). Con questi numeri è anche leader del mercato: nel 2016, per il dodicesimo anno consecutivo, l’export della pasta ha avuto il segno più (6%). L’Associazione delle industrie e della pasta italiane (Aidepi) certifica che nel 2016 l’Italia ha esportato 2 milioni di tonnellate di pasta per un valore che supera i 3 miliardi di euro.

Tutto bene? Non proprio.

C’è un problema che ne richiama altri e che fa della pasta uno degli alimenti più significativi per comprendere le insidie di un mercato agroalimentare globale che per sua natura non può convergere con la sostenibilità ecologica del sistema produttivo: all’Italia manca circa il 40% di grano duro per soddisfare la produzione di pasta necessaria al mercato interno (e all’export).

Negli ultimi 15 anni le coltivazioni di grano duro si sono ridotte di 500 mila ettari. Per questo, spiega Coldiretti nel suo atto d’accusa contro il grano straniero, l’Italia nel 2015 ha importato dall’estero circa 4,3 milioni di tonnellate di frumento tenero e 2,3 milioni di tonnellate di grano duro (utilizzato per la pasta).

Il risultato, denuncia l’associazione, è che un pacco di pasta su tre è fatto con grano che arriva dall’estero, senza obbligo di indicare la provenienza sull’etichetta (alcune tra le marche più famose miscelano grano italiano e straniero). Non è solo una questione di sovranismo cerealicolo per tutelare gli agricoltori nostrani strozzati dai prezzi imposti dal mercato globale, è anche un problema di salute e di politica internazionale.

I principali paesi che forniscono grano all’Italia sono europei. La Francia, con 350 mila tonnellate nel 2015, poi l’Austria con 176 mila tonnellate nel 2015 e l’Ungheria che nel primo semestre del 2016 ce ne ha vendute 165 mila tonnellate. Seguono Romania, Polonia, Ucraina, Turchia, Cipro. Complessivamente dal resto del mondo (dati 2015) l’Italia ha importato 2,3 milioni di tonnellate di grano duro e ne ha esportate più di 181mila, soprattutto verso il Maghreb (per il cous cous).

L’Italia, dunque, anche se non produce abbastanza grano duro per soddisfare il suo mercato, è un paese che comunque ne esporta. Un paradosso facile da spiegare: il frumento nostrano è molto richiesto e viene venduto a prezzi più alti, mentre il grano importato costa meno ed è qualitativamente meno pregiato. E in qualche caso anche dannoso per la salute, come denunciano numerose associazioni ambientaliste che puntano il dito contro il grano canadese.

La questione canadese introduce scenari preoccupanti anche in virtù del fatto che il paese di Justin Trudeau si sta imponendo tra i primi fornitori di grano all’Italia: dal Canada abbiamo importato 329 mila tonnellate nel 2015 e 383 mila tonnellate nel primo trimestre del 2016.

Problema numero uno.

In Canada, per accelerare la maturazione della spiga, prima della raccolta viene utilizzato il glifosato come disseccante, una pratica vietata in Europa (il glifosato è l’ingrediente principale dell’erbicida Roundup della Monsanto che secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro è potenzialmente cancerogeno e che è al centro di una controversia internazionale: entro la fine di quest’anno l’Unione europea dovrà decidere se vietarlo o meno).

Tracce di erbicida, questa la preoccupazione, potrebbe essere presente nei prodotti alimentari derivati dal grano – pasta “made in Italy” compresa. In più, il grano canadese per via dell’umidità del clima viene aggredito dalle micotossine, un fungo patogeno contaminante che ad alti livelli di concentrazione può agire a livello gastrointestinale.

La presenza, pur nella norma, di questi contaminanti – glifosato, micotossine e cadmio – è stata riscontrata in un test effettuato su alcuni campioni di pasta italiana dall’associazione GranoSalus.

Il problema numero due, oltre a complicare la faccenda sul piano della sicurezza alimentare, introduce una questione di politica internazionale. Con l’entrata in vigore del Ceta (l’accordo commerciale tra Unione europea e Canada che non è ancora stato ratificato dal parlamento italiano) le grandi aziende nord americane dell’agro-business avranno a disposizione nuovi strumenti per attaccare i rigorosi standard europei a tutela della qualità del cibo.

È evidente, come spiega l’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab), che una futura armonizzazione delle norme canadesi ed europee potrebbe rimettere tutto in discussione. Le criticità da affrontare a livello parlamentare non riguardano solo il grano duro al glifosato: «L’armonizzazione delle norme verso un minimo comune denominatore, previsto nell’accordo, accetta di fatto lo spostamento verso il basso delle regole di produzione e degli standard di sicurezza alimentare. In particolare ci verrebbero imposti gli ormoni della crescita nelle carni, l’uso di antimicrobici nel lavaggio, una liberalizzazione degli Ogm e un’etichettatura ancora meno trasparente».

Gli stessi industriali canadesi del resto non ne fanno mistero. Cam Dahl, presidente di Cereals Canada, ha minacciato ritorsioni (un’azione legale al Wto) qualora l’Italia dovesse imporre l’etichettatura d’origine sui pacchi di pasta.

Di fatto il contenzioso è già aperto perché in Italia l’obbligo di etichettare la provenienza del grano dovrà, o dovrebbe, scattare il 17 febbraio.

Il decreto però è stato impugnato dall’Aidepi con un ricorso al Tar del Lazio che somiglia a un’arrampicata sugli specchi. L’associazione delle industrie dei pastai ritiene che «l’obbligo dell’indicazione di origine del grano nella pasta sia sbagliato: promette trasparenza ma disorienta il consumatore e invece di sostenere una filiera di grande valore per la nostra economia, come quella della pasta, rischia di affossarla».

Nel frattempo Barilla (azienda leader in Italia con ricavi consolidati per 3,4 miliardi di euro e nel 2016 e utile netto in salita a 371 milini di euro) si è affidata a Bebe Vio per riorientare il consumatore con uno spot che ammette il ricorso al grano straniero, che però è buono e di qualita: “Ottimo, grande, mi hai convinto, dammi cinque…”. Paolo Barilla, vice presidente dell’omonimo gruppo, su Rai1 è stato meno simpatico: «Per l’industria tutto dipende da che tipo di prodotto produrre e a quali costi, perché se noi dovessimo fare un prototipo di pasta perfetta, in una zona del mondo non contaminata, senza bisogno di chimica, probabilmente quel piatto di pasta invece di 20 centesimi costerebbe 2 euro. Una pasta a glifosato zero è possibile ma solo alzando i costi di produzione».

Più chiaro di un’etichetta.

«IL GLIFOSATO C’È,

BASTA CONTROLLARE»

intervista a Saverio De Bonis

Critiche a 360 gradi: «Gli agricoltori italiani accettano la filiera capestro imposta dalle multinazionali, che dettano il prezzo del grano».

Saverio De Bonis, 52 anni, lucano, è un produttore di grano duro e presidente dell’associazione GranoSalus. I suoi attacchi alle industrie – supportati da analisi di laboratorio – continuano a scatenare polemiche furibonde tra i pastai più noti. La controversia non è ancora risolta.

Lo scorso ottobre il tribunale di Roma ha dato ragione a GranoSalus che ha riportato articoli secondo cui la pasta di alcuni marchi contiene sostanze contaminanti e quindi, per deduzione, sarebbe lavorata anche con grano importato dal Canada. Perché avete commissionato quei test che hanno scovato glifosato, micotossine e cadmio?

Sette anni fa un microbiologo che partecipava alle attività dei nostri circoli ha lanciato l’allarme sulla presenza di micotossine. È un fungo patogeno che si sviluppa sul grano a causa dell’umidità. Le istituzioni non ci hanno ascoltato e così abbiamo deciso di cambiare strategia per parlare anche ai consumatori. GranoSalus nasce così: piccoli produttori locali si associano per tutelare il diritto alla salute e alla produzione di qualità. Lo scorso febbraio abbiamo effettuato i primi test prendendo la pasta sugli scaffali e abbiamo trovato tracce di glifosato e cadmio in otto campioni esaminati, sono perturbatori endocrini e quindi dannosi a prescindere dalla quantità rilevata. Le analisi sono state condotte da un laboratorio di Cuneo certificato e utilizzato anche dall’Unione europea.

Quali paste avete fatto analizzare?

Barilla, La Molisana, De Cecco, Divella, Garofalo, Granoro, Voiello e Coop. Le industrie che hanno presentato ricorso (Coop non lo ha fatto ma ha precisato con una nota) sono state condannate a risarcire le spese processuali perché negli articoli non c’era diffamazione.

Avete fatto controlli sulle navi.

Due a Manfredonia e due a Bari, dove arriva il 60 per cento del grano duro importato. Anche in quel caso i test hanno confermato la presenza degli stessi contaminanti sulla materia prima: micotossine, cadmio e glifosato.

I vostri test però sono stati duramente criticati dalle industrie della pasta. Vi hanno accusato di allarmismo ingiustificato.

Gli articoli in questione, come scrive la prima sezione civile del Tribunale di Roma, costituiscono legittima espressione del diritto di critica e manifestazione del pensiero, trattandosi di temi di tale delicatezza e rilevanza per la salute pubblica. Le industrie dicono di avere accusato il colpo con un calo delle vendite, ma hanno solo cercato di riposizionare la propria immagine vantando la bontà degli approvvigionamenti dall’estero, come fa Barilla: hanno imposto agli agricoltori italiani un disciplinare su cui scrivere che il grano venduto non contiene glifosato, ma è del tutto superfluo poiché in Italia nessuno spruzza diserbante sulle spighe.

Le sostanze rilevate però sono presenti in quantità che rispettano i limiti previsti dalla legislazione europea, dunque qual è il problema?

Sono nei limiti, però non ci sono prove scientifiche che dimostrino che tutti questi contaminanti, assunti insieme, non provochino danni alla salute. Sui limiti ci sarebbe da discutere. La Fao fissa la presenza della micotossina DON (deossinivalenolo) a 1.000 ppb (parti per miliardo), solo che in Europa a partire dal 2006 questa soglia è stata portata a 1.750. In Canada il grano che supera la soglia di 1.000 ppb non viene dato nemmeno agli animali: è questa la roba che finisce in Europa. Quanto al glifosato, nel 2016 l’Europa, essendo impossibile stabilire una soglia di pericolosità, si è messa al riparo vietandolo del tutto. Quindi, teoricamente, le paste con tracce di glifosato dovrebbero essere fuorilegge. Abbiamo rivolto la questione al ministero della Salute, ma non ci hanno saputo rispondere.

Se il grano che già oggi importiamo dal Canada è inquinato, cosa cambierebbe qualora venisse approvato il Ceta?

Con il mutuo riconoscimento della legislazione, l’Europa sarebbe costretta ad accettare l’impalcatura giuridica canadese. Il legislatore italiano, per fare solo un esempio, non potrebbe più rifiutare la pasta contaminata al glifosato, quindi verrebbe neutralizzato il principio di precauzione.

Chi utilizza solo grano italiano produce pasta non contaminata?

Il grano italiano non garantisce nulla. La vera garanzia sarebbe scrivere su un’etichetta che nella pasta non ci sono sostanze contaminanti. Anche nel grano prodotto in Italia possono trovarsi elementi di tossicità, nelle zone più umide del paese per esempio è più facile che si sviluppi la micotossina. Comunque va detto che in Italia si producono ottime paste a 0 ppb fatte con grano secco dove il fungo non si sviluppa. Che prendano il grano dove vogliono, ma le industrie devono dire al consumatore cosa contiene a livello di residui tossici. Del buon grano turco, o spagnolo, può avere le stesse caratteristiche qualitative di quello italiano.

Il grano duro italiano di alta qualità viene anche esportato. Eppure la produzione totale non soddisfa il fabbisogno interno.

Il nostro grano è prezioso e viene venduto all’estero a prezzi più alti. Noi abbiamo l’oro e lo esportiamo, poi per soddisfare il mercato interno a volte lo tagliamo con un po’ di argento. Sta succedendo questo. Nel Maghreb vogliono il nostro grano, non quello canadese: oggi è più tutelato un marocchino che mangia cous-cous di un italiano che mangia la pasta.

Cosa potrebbe fare il governo per tutelare produttori e consumatori?

Dotarsi di una politica di settore che non ha mai avuto. Il cibo, invece, continua ad essere utilizzato come merce di scambio per trattati internazionali e per incrementare l’export. Il governo dovrebbe decidere cosa è strategico per il paese e poi potenziare i controlli. Un esempio: il ministero ha un elenco di sostanze da cercare negli alimenti stoccati nei porti italiani e tra queste non figura il glifosato. Come mai? Servono controlli seri su tutti i derivati dai cereali: pasta, pane, pizze, dolci.

Tutti gli agricoltori italiani sono impegnati in questa campagna?

Non tutti nello stesso modo. Il sistema agricolo italiano accetta supinamente la filiera capestro imposta dalle multinazionali dei pastai che fissano i prezzi minimi e massimi. Con la complicità del governo.

«NOI, PADRI DEL BIO ITIANO,

CONTRO IL CETA»

di Monica di Sisto

«Reportage. Per Girolomoni la pasta è un progetto politico. Il fondatore portò il biologico in Italia. Ora spiegano come si può produrre senza glifosato»

Naturalmente No Ceta: «Perché produciamo anche per il mercato estero e sappiamo che, adeguandoci ad esso, potremmo farlo a costi decisamente inferiori. Ci rimetterebbero la qualità, i consumatori, il territorio, l’ambiente, noi stessi. Dovremmo rinunciare a principi e valori, e non valgono così poco».

Giovanni Battista Girolomoni, poco più che trentenne, ha gli occhi accesi da un sogno e una grande eredità sulle spalle. Con suo fratello Samuele e sua sorella Maria sono le gambe sulle quali cammina ancora, tra i campi di Isola del Piano di cui è stato sindaco per dieci anni, Gino Girolomoni, il padre del biologico italiano, spentosi all’improvviso nel 2012. Gino nel 2006 aveva lanciato un appello agli abitanti della provincia di Urbino perché sostenessero alle elezioni politiche «quei candidati che si adopereranno affinché in un territorio non si compia alcuna scelta senza il consenso della maggioranza dei suoi abitanti».

Per questo avrebbe apprezzato la scelta dei suoi figli di ospitare nel loro festival Ville e castella una delle tappe del No Ceta tour, sostenuto dalla Campagna Stop Ttip Italia in piazze e città italiane per fermare la ratifica del trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e Canada da parte del Parlamento italiano.

Per i Girolomoni la pasta, prodotto di punta dell’azienda che porta il nome di Gino e viene gestita in forma cooperativa nel cuore delle Marche, non è solo cibo e denaro ma un progetto politico: «Nel 1980 un’ispezione dei Nas gliene sequestrò 400 quintali per frode commerciale, perché la definiva biologica quando in Italia non c’era ancora una legge che riconoscesse questa produzione», racconta Giovanni. «Mio padre vedeva un futuro che le normative hanno faticato a definire, ma che noi vogliamo continuare a scrivere» sostiene, camminando tra le macchine a trafila di bronzo e le celle statiche dove la pasta lentamente essicca, preservando qualità e profumo speciali.

Ma se il trattato di liberalizzazione tra Europa e Canada dovesse passare la ratifica, il Ceta porterebbe a contraddire e a concorrere slealmente con quella filosofia di vita e produzione. Per il trattato tra Europa e Canada,1057 pagine dove si affronta un po’ di tutto – dagli investimenti alla finanza, dalle professioni ai brevetti, fino al cibo – l’unico criterio che conta è che il commercio tra le due sponde dell’Atlantico sia il più facile possibile.

Già al momento, soprattutto per il grano, è decisamente fluido: l’Italia è il principale produttore europeo di grano duro, destinato alla pasta, con 4,9 milioni di tonnellate su una superficie coltivata pari a circa 1,3 milioni di ettari.

Nonostante ciò sono ben 2,3 milioni le tonnellate di grano duro che arrivano dall’estero in un anno (dal Canada 1,2 milioni di tonnellate) senza che questo venga reso noto ai consumatori in etichetta. Per Girolomoni, invece, nonostante venda anche in Nuova Zelanda e Giappone, «sono un centinaio le aziende agricole coinvolte direttamente e il grano è comunque tutto italiano, principalmente di filiera marchigiana», elenca Giovanni Battista.

Chi sale attraverso i colli di solchi e viti verso la collina di Montebello, 150 ettari a pochi chilometri da Urbino, incontra un mondo contromano rispetto alle regole che il Ceta vorrebbe imporre, ma economicamente vincente.

La Gino Girolomoni Cooperativa Agricola è una realtà che va dal campo alla pasta ma resta ben integrata nelle colline circostanti. A una passeggiata di distanza si staglia l’ex monastero di Montebello, strappato alla rovina da Girolomoni padre, che ha ospitato negli anni incontri con intellettuali e artisti come Sergio Quinzio, Ivan Illich, Guido Ceronetti, Paolo Volponi, e dove ogni anno passano centinaia di ospiti appassionati da accoglienza, cucina e un intenso calendario di eventi.

Con i suoi 200 agricoltori, 37 dipendenti e con i suoi oltre 11,5 milioni di fatturato, l’azienda cooperativa Gino Girolomoni, «che è voluta rimanere tale perché così si è tutti responsabili e partecipi», spiega ancora Giovanni Battista, ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo del biologico in Italia.

Nei pressi del monastero, circondato da circa duemila ettari di foresta demaniale, ha sede l’attività della Cooperativa con i suoi magazzini, la stalla, il pastificio. Oggi, dopo oltre trent’anni, buona parte della superficie agricola del comune di Isola del Piano è coltivata con il metodo dell’agricoltura biologica.

«Facciamo in casa anche l’energia – spiega ancora Girolomoni jr – Quella che usiamo è tutta da fonti rinnovabili: in parte acquistata certificata e per circa un terzo ricavata da un sistema composto da un parco di pale eoliche e da un tetto fotovoltaico».

È anche in corso uno studio di fattibilità per la produzione di energia termica da biomasse. Il Canada del giovane premier Justin Trudeau invece ha sbloccato, con l’aiuto del presidente americano Donald Trump, la costruzione dell’oleodotto transfrontaliero Keystone XXL che gli consentirà di immettere sul mercato internazionale 173 miliardi di barili di petrolio da sabbie bituminose canadesi che, se bruciati, secondo i conti di Oil change international, genererebbero quel trenta per cento di anidride carbonica che ci porterebbe oltre l’obiettivo di 1,5 gradi centigradi di incremento di temperatura atmosferica stabilita come soglia massima di aumento con l’accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici.

Il Ceta introduce anche l’applicazione del principio di equivalenza delle regole sanitarie e fitosanitarie tra il Canada e l’Europa, che consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare a nuovi controlli una volta arrivati alle nostre frontiere.

Un rischio annunciato visto che in Canada sono impiegate nell’agroalimentare 99 sostanze vietate in Unione europea tra cui il glifosato, attualmente sotto processo in Europa, e il mortale Paraquat, illegale da noi da oltre vent’anni.

Nel Canada del Ceta il grano, ad esempio, non solo è trattato con il glifosato, l’erbicida di casa Monsanto sospettato di essere cancerogeno e oggi vietato in Italia, ma arriva nel nostro Paese già vecchio di un anno, visto che la raccolta avviene in settembre. Perché si irrora il grano con il glifosato? Per seccare le piante in un Paese in cui abbastanza sole non c’è, abbattere le tossine e garantire artificialmente un livello proteico elevato nelle spighe, concentrando più nutrienti ma anche tutti i residui chimici.

Nel mondo di Girolomoni, invece, la semina del grano avviene verso i primi di novembre. Raggiunta un’altezza di circa dieci centimetri, il germoglio si ferma per tutto l’inverno. La pianta di grano, infatti, torna a crescere velocemente dopo la pausa invernale.

A luglio, essendo ormai il grano secco e maturo, si procede con la trebbiatura, che separa i chicchi della spiga dalla paglia e dalla pula. Il grano raccolto viene controllato e, una volta accertata la qualità, la pulizia e un’umidità non superiore all’undici per cento, collocato nei silos di stoccaggio.

Prima del riempimento i silos vengono puliti con cura e trattati con polvere di diatomee che uccide gli insetti per disidratazione. Successivamente si deve muovere e arieggiare costantemente il prodotto fin verso la fine di settembre: questo, infatti, è il periodo in cui calore e umidità in eccesso possono creare muffe, germinazioni e infestazioni di insetti e le si combatte con lavoro e natura.

«Gli investimenti futuri e le idee vanno nel costruire una filiera della pasta sempre più sicura per qualità e sostenibilità ambientale», è il programma di Giovanni, il cui ultimo passo è stato un centro di stoccaggio da 10 mila quintali a Isola del Piano per la raccolta del grano locale, e il prossimo, «se le cose vanno come sembra – suggerisce – sarà un mulino, che ci permetterebbe controllo della qualità e autosufficienza totali. Senza contare che potremmo aumentare la produzione locale strappando ancora più territorio all’abbandono».

«Il Ceta ci offre l’occasione di sorpassare tutti i nostri concorrenti. Il governo deve lavorare nella sua applicazione per superare gli ostacoli rimanenti, legati alle condizioni poste in Europa ai trattamenti su produzioni e colture e alle biotecnologie; questioni importanti che devono essere affrontate perché l’accordo possa offrire il proprio potenziale», è invece l’agenda d’azione dei suoi colleghi d’oltreoceano, rappresentati dalla potente Canadian Agri-Food Trade Alliance (Cafta).

Visioni da avere ben presenti per decidere da che parte di futuro stare.

Uno degli argomenti più caldi in discussione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP23), tenutasi a Bonn tra il 6 e il 17 novembre, sono stati gli aiuti finanziari per coprire i danni e le perdite (loss & damage) legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Questione urgente e troppo a lungo rimandata, divide i Paesi sviluppati e in via di sviluppo in una lotta che resta irrisolta. C’erano molte aspettative per quest’anno in cui le Fiji avevano la presidenza della conferenza, dato che le isole del Pacifico sono una tra le aree del mondo più colpite dal riscaldamento globale e a rischio di scomparsa per l’innalzamento del livello dei mari. Nonostante ciò, la questione è rimasta irrisolta, rimandata al 2018.

Cos’è il loss & damage

Non esiste una definizione condivisa per i danni e le perdite legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Quella più citata risale al 2012, di Warner et al.: “Per danni e perdite si intendono gli impatti negativi della variabilità del clima e dei cambiamenti climatici che le popolazioni non sono state in grado di gestire o a cui non sono riuscite ad adattarsi”. Mentre il concetto di danno implica la possibilità di riparazione, rientra tra le perdite ciò che non può essere recuperato o ricostruito, ma solo eventualmente compensato. Ci sono due tipi di perdite: quelle economiche, ovvero di risorse, beni e servizi di mercato, che hanno quindi un valore monetario facilmente definibile, e quelle non economiche, il cui valore economico è difficile da stabilire ma che hanno nondimeno un impatto sugli individui e sulla società. Un documento tecnico redatto nel 2013 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle perdite non economiche include tra queste la vita, la salute, gli sfollamenti e la mobilità, il territorio, l’eredità culturale, le conoscenze indigene e locali, la biodiversità e i servizi ecosistemici.

Le conseguenze dei cambiamenti climatici causati dall’uomo si diversificano a seconda delle aree del mondo e possono essere divise in due categorie. La prima sono gli impatti immediati, ovvero quelli causati da eventi estremi come inondazioni, ondate di calore, siccità, precipitazioni intense, tornado e uragani: nel periodo tra 1995 e 2014, gli eventi climatici estremi hanno causato danni per 2.97 miliardi di dollari e più di 525.000 morti. La seconda sono gli impatti di lungo termine, come la perdita di biodiversità e degli ecosistemi, la degradazione della terra e la desertificazione, il cambiamento della circolazione oceanica e atmosferica, l’innalzamento del livello dei mari e l’erosione costiera, che si traducono in riduzione della sicurezza idrica e alimentare, sfollamenti forzati, diffusione di malattie tropicali, e così via.

Azioni di mitigazione e adattamento possono contribuire a ridurre questi impatti, ma è inevitabile che, soprattutto nella seconda metà del secolo, comporteranno dei danni e delle perdite. È perciò cruciale parlare di questo problema, in special modo dal momento che colpisce in particolare i Paesi meno sviluppati, che hanno contribuito meno ai cambiamenti climatici e sono meno preparati a farvi fronte.

Il concetto di loss & damage nel dibattito internazionale sui cambiamenti climatici

Dalla prima proposta effettuata dall’Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS) per l’istituzione di un meccanismo internazionale che fornisse un’assicurazione finanziaria contro le conseguenze dell’innalzamento del livello dei mari, lanciata nel 1991 durante le negoziazioni della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), il dibattito sulle perdite e i danni è progredito notevolmente. Se infatti nei primi anni gli aiuti finanziari per il clima erano previsti soprattutto per azioni di mitigazione, successivamente si è fatto spazio il concetto di supporto per l’adattamento alle conseguenze inevitabili dei cambiamenti climatici. La progressiva realizzazione che, nonostante gli sforzi, è impossibile evitare tutti gli impatti negativi sulla società e sugli individui del cambio del clima ha portato all’emergere nel dibattito internazionale del concetto di compensazione dei danni e delle perdite.

Nel 2013 è stato istituito nell’ambito dell’UNFCCC il Meccanismo Internazionale di Varsavia per i danni e le perdite associate agli impatti dei cambiamenti climatici (WIM), con il compito di approfondire le conoscenze sul tema, creare contatti tra gli attori rilevanti e rafforzare le azioni e il supporto per gestire le perdite e i danni. Il meccanismo è stato successivamente posto sotto l’egida della Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi, che all’articolo 8.1 riconosce l’importanza di prevenire, minimizzare e gestire le perdite e i danni legati agli impatti dei cambiamenti climatici.

Tuttavia, anche se il problema è da molto tempo conosciuto e discusso, non sono state ancora adottate misure pratiche per aiutare chi subisce questi impatti. Il meccanismo di Varsavia, a quattro anni dalla sua istituzione, non è ancora completamente operativo, specialmente per quanto riguarda l’aspetto del rafforzamento delle azioni e del supporto nel campo. Le motivazioni dietro questo ritardo sono complicate, ma possono essere ricondotte in ultima analisi alla riluttanza dei Paesi sviluppati di ammettere la propria responsabilità per gli impatti che le popolazioni del Sud del mondo stanno subendo, per timore di doverle ripagare.

Cosa è successo durante la COP23?

Durante la conferenza sul clima di Bonn, invece di progredire il dibattito è rimasto fermo. I Paesi sviluppati si sono opposti alla richiesta dei rappresentanti delle popolazioni più vulnerabili di coprire con la finanza climatica i costi dei danni e delle perdite associati agli impatti dei cambiamenti climatici. L’Unione Europea e l’Australia si sono giustificate dicendo che non ogni disastro è causato dai cambiamenti climatici.

Ciò è successo a pochi giorni dalla pubblicazione di un rapporto della rivista indipendente The Lancet, che registra per il 2016 797 eventi climatici estremi che hanno causato 129 miliardi di dollari in perdite economiche. Rispetto a ciò, un progetto di Carbon Brief lanciato nel 2012 sta studiando singoli casi di eventi estremi per collegarli alle attività antropiche. Dei 144 casi studiati finora, per il 63% l’influenza umana ha aumentato la probabilità o la gravità dell’evento, per il 14% non ha causato cambiamenti rilevabili e per il 18% non ci sono abbastanza dati per trarre conclusioni definitive. La scienza che collega attività umane, cambiamenti climatici e aumento dei fenomeni estremi sta quindi progredendo e potrebbe essere una base per la relativa compensazione finanziaria. Inoltre, come spiegato sopra, i danni e le perdite non si esauriscono a fenomeni immediati, ma riguardano anche e soprattutto processi lenti già in corso, la cui relazione di causa-effetto con l’influenza umana è innegabile.

Hasan Mahmud, ex Ministro dell’Ambiente del Bangladesh, che attualmente presiede la commissione parlamentare permanente per il Ministero delle Foreste e dell’Ambiente, ha espresso durante una conferenza stampa la sua preoccupazione per il rifiuto dei Paesi sviluppati di riconoscere il bisogno di fondi pubblici e aiuti per l’adattamento. La critica era soprattutto collegata all’iniziativa della Presidenza Fiji, che ha promosso lo strumento assicurativo come una soluzione alla questione del loss&damage, lanciando il secondo giorno dei negoziati la InsuResilience Global Partnership, un’iniziativa finanziata dal settore privato che mira a estendere l’assicurazione climatica a 400 milioni di persone povere entro il 2020. In parallelo, il Comitato Esecutivo dell’UNFCCC per il meccanismo di Varsavia ha lanciato un database online che mira a mettere in contatto gli assicuratori con potenziali clienti nei Paesi vulnerabili. Entrambe le iniziative lasciano al settore privato e a logiche di mercato il compito di compensare le perdite e i danni, senza affrontare il problema di chi pagherà i premi assicurativi.

In breve, i Paesi ricchi hanno trovato un modo per evitare di riconoscere le proprie responsabilità per le conseguenze dei cambiamenti climatici e quindi ripagare i Paesi meno sviluppati e più vulnerabili per gli impatti negativi che stanno subendo. Sembra così che il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle diverse capacità, riconosciuto nell’articolo 2 dell’Accordo di Parigi, sia condiviso solamente quando non si tratta di soldi.

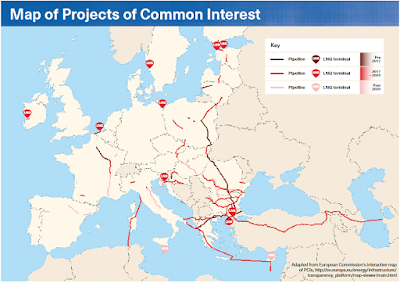

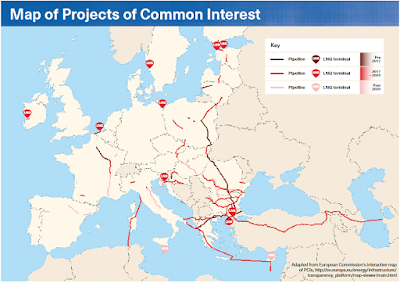

Azioni di persuasione non sempre lecite per convincere, con successo, i nostri governanti e la Commissione Europea a continuare una politica energetica basata sul gas, che è tutt'altro che un' energia pulita.

In questi giorni è uscito il rapporto dell’Corporate Europe Observatory (

qui il link al documento) sull’industria e la lobby del gas. Secondo il registro volontario di trasparenza, l’industria del gas ha speso circa 100 milioni di euro nel 2016 per azioni di lobby dirette a influenzare le scelte dei governi nazionali e della Commissione Europea in material energetica e a tenere a bada le proteste. Oltre 1.000 lobbisti più un esercito di agenzie di consulenza e pubbliche relazioni hanno aiutato, e continuano a farlo, ad organizzare eventi e incontri ad alto livello con tutti gli attori che contano nel campo dell’energia e del clima. L’obiettivo era, e rimane, di far passare il messaggio che il gas è un combustibile "pulito" e un partner nelle risorse rinnovabili e che l’Europa continui a basare la propria politica energetica sul gas.

|

Da quando hanno assunto i loro ruoli, nel novembre 2014, il commissario dell'Azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, e il vicepresidente dell l'Unione dell'energia, Maroš Šefčovič, hanno avuto un ruolo determinate nell'approvazione del gas come fonte energetica, con la loro politica di porte aperte ai lobbisti dell'industria.

Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory |

L’articolo ripreso su eddyburg dall’open democracy riporta alcune delle tante azioni di “lobby”, ampiamente descritte nel rapporto, messe in campo dall’industria del gas. Queste comprendono tangenti per ingraziarsi i politici europei, elargite con soldi riciclati attraverso il paradiso fiscale azerbaigiano nonchè azioni apparentemente più morbide, come le pressioni fatte a istituzioni accademiche in cambio di collaborazioni varie, la sponsorizzazione di eventi culturali e sportive. L’Azerbaijan è noto per le violazioni dei diritti umani, la repressione dell’opposizione, e la sua “diplomazia del caviale" che con abbondanti doni, da tappeti di seta a oro, argento e chili di caviale, si compra sia il silenzio sull’infrangimento dei diritti umani che l’appoggio alla costruzione del Trans Adriatic Pipeline (TAP), uno dei mega progetti in previsione (vedi la mappa qui sotto) per allargare l’approvvigionamento e consumo di gas.

|

| Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory

|

Una lobby che ha dato i suoi frutti! Infatti la Commisssione Europea e i governi nazionali, anziché trasformare il sistema energetico in direzione del vento, del sole e soprattutto della riduzione del consumo di energia, hanno sostenuto, approvato e finanziato l’espansione della fornitura di gas.

Il TAP è un progetto iniziato a metà 2016 per la costruzione di un gasdotto che trasporterà il gas dall'Azerbaijan all’Europa, attraversando la Turchia - dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline - la Grecia settentrionale, l’Albania e l’Adriatico per poi approdare in Puglia, collegandosi alla rete nazionale. I lavori sono gestiti da un consorzio di aziende, tutti colossi dell’energia: Bp, Socar, Snam, Fluxys, Enags e Axpo.

«Una volta realizzato, costituirà il collegamento più diretto ed economicamente vantaggioso alle nuove risorse di gas dell’area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meridionale del Gas, una catena del valore del gas lunga 4.000 chilometri, che si snoderà dal Mar Caspio all’Europa.» (dal sito della TAP: www.tap-ag.it/).

Ma vantaggioso per chi? Non certo per i cittadini.

Ad aprile un’ inchiesta dell’ Espresso, che aveva potuto esaminare i documenti riservati della Commissione Europea, aveva già rivelato come il progetto celava il riciclaggio di denaro mafioso con la compiacenza dei governanti e ovviamente di tutte le ditte coinvolte. Qui il link all’articolo, già ripreso da eddyburg.

La questione più spaventosa di questo intrigo tra affari, mafia e potere politico è che questa scelta costringerà l’intera Europa a protrarre per oltre 40-50 anni la sua dipendenza dai combustibili fossili, con conseguenze disastrose per il clima, le comunità locali e per i territori lungo tutta la tratta del gas, infrangendo gli impegni presi in materia di cambiamenti climatici ed energia pulita.

Il gas – nella sua forma convenzionale o quella ora più gettomata derivante da giacimenti non convenzionali in argille (fracked gas) - sebbene sia una fonte energetica più pulita del petrolio appartiene alla lista dei combustibili fossili e responsabile dell’incremento del cosiddetto effetto serra.

Il processo di estrazione dei fracked gas richiede alti volumi di acqua e prodotti chimici inquinanti, ha impatti particolarmente negativi sui territori e comunità locali. Ma anche l’estrazione del gas convenzionale provoca seri problemi in quanto favorisce la formazione di dissesti geologici. Per esempio nei Paesi Bassi il governo è stato messo sotto pressione per ridurre l’estrazione di gas dal campo di Groningen dopo ripetuti terremoti che hanno danneggiato migliaia di case.

Anche l'impatto sul clima è enorme. Nonostante il gas viene spacciato dalla lobby, dalla Commissione Europea e dai governi nazionali come “energia pulita” e “un ponte verso l’energia rinnovabile” esso rimane un dannosissimo combustibile fossile. È vero che quando brucia emette meno anidride carbonica rispetto al carbone, ma essendo il gas naturale composto in gran parte da metano, si verifica che il suo impatto, in arco di tempo di 10 anni sia 100 volte di più dannoso della CO2. Inoltre c’è una grande perdita nel trasporto e tariffe più alte di quanto stimate in precedenza. Lo scienziato Americano Robert Howarth ha affermato che "il gas naturale è un ponte verso il nulla".

Infine i danni causate dalle infrastrutture stesse. Le campagne “Platform” e “Re:Common” hanno documentato numerose violazioni lungo la rotta dal Mar Caspio all’Europa. Ma in Azerbaijan, dove inizia il gasdotto, quelli che tentano di denunciare il progetto sono finiti in carcere o assoggettati a dura repressione.

Non mancano le proteste in Italia, il Comitato No Tap cerca da tempo di fermare il progetto. Anche se la Commissione europea, il governo italiano e la società Tap dicono che i cittadini e le autorità locali, si sono mosse troppo tardi, le opposizioni si sono fatte sentire sin dal 2011. Su eddyburg abbiamo pubblicato un articolo a questo proposito: “No Tap, la lunga storia dell'opposizione al gasdotto pugliese”.

Proprio di recente, anche il ricorso della Regione Puglia non è stato ascoltato. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato, quindi la costruzione proseguirà. Il governatore della Puglia accusa il governo di avere agito senza l’intesa della regione e dei suoi abitanti in un progetto in cui "La prepotenza di questa scelta è sotto gli occhi di tutti", ed è calpestata "la volontà delle popolazioni che non accettano, giustamente, l'approdo del gasdotto" vicino a una delle spiagge più belle del Salento (Repubblica.it, 10 ottobre 2017). La Puglia accusa il governo – nella fattispecie il ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha autorizzato la costruzione dell'opera - di non avere intrapreso nessuna trattativa per trovare una soluzione condivisa, in particolare sul punto di approdo del gasdotto, ma la Consulta ha ritenuto non ammissibili i motivi del ricorso.

In un formato abbastanza sintetico un programma di lavoro per rendere il mondo più vicino a quanto ci piacerebbe che fosse. A Tomaso non è dispiaciuto

Premessa

Maria Pia Guermandi ha invitato alcuni amici, estimatori di Tomaso Montanari e conquistati dalla piattaforma politica lanciata al Teatro Brancaccio di Roma nel luglio 2017, di specificare, in un numero limitato di schede, le proposte che vedrebbero utilmente contenute in un programma elettorale coerente con quella piattaforma politica. Abbiamo riflettuto, ragionato, discusso, scritto e corretto. Qui il nostro prodotto. Lo abbiamo inviato a Tom, perché ne faccia ciò che crede meglio.

1. Definizioni

Città, territorio, urbanizzazione, territorio urbanizzato, habitat dell’uomo. La città è la forma che ha assunto, in una determinata fase della storia dell’umanità, l’insediamento della società (delle società) sul territorio: una forma caratterizzata dalla spiccata densità della popolazione, dalla forte intensità delle relazioni tra i suoi abitanti, e dalla parallela consistenza delle trasformazioni fisiche e antropiche del suolo (al limite “la repellente crosta di cemento e asfalto” A. Cederna).

Nel tempo, la contrapposizione tra città e territorio rurale, dove dominava ancora la natura e le trasformazioni erano lente, si è affievolita. IL processo di espansione della civiltà urbana si è esteso molto al di là dei confini delle città, investendo parti via via più ampie del territorio del pianeta Terra. In gran parte del mondo, la condizione urbana, un’espressione di Manuel Castell per indicare una situazione socio-economica, politica e culturale, oltre che fisica, investe e comprende il territorio. Il termine “territorio urbanizzato” può volta per volta essere adoperato sia per indicare questa condizione, che travalica i confini della città tradizionale, che per identificare l’area interessata dal processo di urbanizzazione e trasformazione fisica del suolo.

Gli esseri viventi continuano a insediarsi in modi diversi e non sempre secondo quella densità di relazioni che contraddistinguono la città. Ma gli insediamenti sono sempre il risultato di un rapporto particolare tra essere umano e la natura circostante, con tutte le implicazioni che questo comporta. Per enfatizzare l’importanza di questo rapporto, nel parlare della città, del territorio e degli insediamenti umani in generale, si può usare l’espressione “habitat dell’uomo” di Piero Bevilacqua.

2. Il blocco edilizio: l’appropriazione privata della rendita urbana